Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

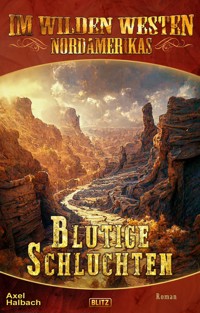

- Serie: Im Wilden Westen Nordamerikas (Neue Abenteuer mit Old Shatterhand)

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Old Shatterhand hat sich mit Sam und anderen Freunden verabredet, um für die Mescalero-Apachen ein geheimes Goldvorkommen in der Sierra Madre Mexikos aufzusuchen, das nur ihm und seinem viel zu früh verstorbenen Blutsbruder Winnetou bekannt war. Er möchte damit den Apachen helfen. Doch die Bande um Deadly Joe hat von dem Vorhaben erfahren.Ein grausamer Kampf in den Schluchten der Sierra Madre bahnt sich an.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 276

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Im Wilden Westen NordamerikasDAS GOLD DER APACHEN

In dieser Reihe bisher erschienen

2201 Aufbruch ins Ungewisse

2202 Auf der Spur

2203 Der schwarze Josh

2204 In den Fängen des Ku-Klux-Klan

2205 Heiße Fracht für Juarez

2206 Maximilians Gold

2207 Der Schwur der Blutsbrüder

2208 Zwischen Apachen und Comanchen

2209 Der Geist von Rio Pecos

2210 Fragwürdige Gentlemen

2211 Jenseits der Grenze

2212 Kein Glück in Arizona

2213 Unter Blutsbrüdern

2214 Im Land der Saguaros

2215 Der Schatz der Kristallhöhle

2216 Das Gold der Apachen

2217 Bloody Fox

Axel J. Halbach

Das Gold der Apachen

Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannHerausgeber: H. W. SteinTitelbild: Ralph KretschmannUmschlaggestaltung: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-447-3

1. Ein rascher Entschluss

„Schockmillionendonnerwetterkreuzbombenelement – das ist nicht dein Ernst, du treuloser Lichtblick meiner altersschwachen Jahre! Gerade hatte sich der Himmel zu wundervollstem Blau geklärt und meine Gicht verkroch sich in den hintersten Winkel meines großen Zehs, da kommst du ... da sagst du ...“

„Aber Onkelchen – ich habe doch wirklich vorgehabt, eine ganze Woche zu bleiben, um dir von meinen letzten Abenteuern zu berichten! Aber da kommt ...“

„Da kommt! Da kommt! Ha! Ein Brief! Donnersturm und Hagelwetter! Immer ist es bei dir irgendein Brief, der deine Pläne ändert! Und dann noch von so einer ... so einer ... Rothaut ... aus dem ... aus dem ...“

„Aus dem Wilden Westen, wolltest du wohl sagen, lieber Onkel! Du hast ja recht – er kam völlig unerwartet ... und mit einem Anliegen ... das ich nicht ...“

„Heiliges Krematorium! Ich habe auch ein Anliegen! Und ich bin viel näher als der Wilde Westen und auch bei Weitem nicht so gefährlich! Bei allen Kürassieren, Kanonendonnern und Schrapnellen! Wie konntest du nur ... konntest du nur ...“

„Zusagen, Onkelchen? Ja, es stimmt. Aber ich konnte wirklich nicht anders ... ich musste es einfach ... im Andenken und als Verpflichtung meinem nun schon vor fast zehn Jahren heimgegangenen Blutsbruder Winnetou gegenüber!“

„Papperlapapp! Wann hast du einmal keine Ausrede? Geht alles auch später, wenn überhaupt nötig! Aber nein – eine vor Jahren heimgegangene Rothaut ist dir wichtiger als ein immer noch unter den Lebenden weilender, gichtgeplagter und einziger Onkel, dessen fast einzige Freude du noch bist, nachdem Anni eine Familie gegründet hat und nicht mehr meine tägliche Freude sein kann! Donnerschock und Schwerenot! Ich ... ich ...“

„Ich verstehe dich ja, lieber Onkel! Aber es war diesmal wirklich nicht anders möglich! Ich habe mich deshalb sofort um eine Passage von Hamburg aus nach New Orleans in den Staaten bemüht und bekam den praktisch letzten freien Platz! Der Dampfer geht schon in wenigen Tagen – ich kann unmöglich länger als nur noch bis morgen bleiben, um dann von hier aus so rasch wie möglich nach Hamburg aufzubrechen! Deshalb habe ich ja auch mein Gepäck schon mitgebracht! Dein lieber Fritz kann mich dann mit der Kutsche zum nächsten Bahnhof bringen.“

„Kruzifix und Schlachtenlärm! Zwei Tage nur, zwei armselige, jämmerliche, erbärmlich kurze Tage! Und dann ... und dann ...“

„Auch in nur zwei Tagen kann ich dir viel erzählen, das verspreche ich – auch wenn dann die Zeit womöglich noch schneller vergeht als sonst!“

„Kanonenrohr und Säbelrasseln – das soll ein Trost sein? Ich bin zutiefst schockiert! Aber wenn schon ... wenn schon – dann berichte mir doch noch einmal, warum diese Reise zu den wilden Rothäuten dir so ungeheuer wichtig ist! Was hat dir diese ... diese dir überhaupt nicht bekannte ... wie heißt sie noch? ... Flatternde Nebelkrähe überhaupt geschrieben, dass du alle anderen Pläne Knall auf Fall, holterdiepolter über den Haufen werfen willst?“

„Trauriger Adler, nicht Flatternde Nebelkrähe, lieber Onkel! Ich will dir gerne noch einmal alles von Anfang an berichten! Höre aber gut zu – ein drittes Mal gibt es nicht!“

Dieses Gespräch – der kundige Leser weiß es längst – fand zwischen mir und meinem Onkel Friedrich Holunderbusch statt, seinerzeit Hauptmann bei den preußischen Kürassieren, später Förster in Waldeshausen bei Kötschenbroda und nun schon seit einer Reihe von Jahren im Ruhestand und leider durch seine gichtgeplagten Füße mehr als wünschenswert an seinen Lehnstuhl gefesselt. Nachdem seine Tochter Anni – sein einziger Sonnenschein, wie er immer wieder betont – nach Familiengründung das Forstgebäude verließ und mit mittlerweile zwei Kindern sowie einem dritten unterwegs auch ihre Besuche dort einschränken musste, war nur noch Onkels ehemaliger Forstgehilfe Fritz Pfeifendeckel Mitbewohner des großen und deshalb jetzt doch sehr leeren Hauses.

Fritz kümmerte sich rührend um seinen ehemaligen Chef – aber natürlich konnte er Anni nicht ersetzen. Letztlich brachten meinem Onkel deshalb nur die Erzählungen meiner aufregenden und abenteuerlichen Erlebnisse in weit entfernten fremden Welten Abwechslung in seinen sonst doch oft sehr eintönigen Tagesablauf. Seine Enttäuschung über meinen jetzt notgedrungen arg verkürzten Aufenthalt war umso verständlicher, als er meinen Abenteuern immer förmlich entgegenfieberte und deren Geschehnisse so miterlebte, als ob er sich selbst mitten im Schlachtgetümmel befand. Apropos Schlachtgetümmel: Seine einst militärische Vergangenheit lässt sich – wie schon mehr als deutlich geworden ist – an seinen Kraftausdrücken ablesen, deren Repertoire sich ständig erweitert. Das wird mit Sicherheit immer so bleiben.

Ja – nun war es also an mir, ihm noch einmal so kurz, aber auch so diplomatisch und verständlich wie möglich zu erklären, warum ich meine Pläne zu seinem Nachteil ändern musste. Hier war es wichtig, sehr vorsichtig und schrittweise vorzugehen ...

„Onkelchen – ich habe dir früher viel von meinem Blutsbruder Winnetou, dem damaligen Oberhäuptling aller Apachen, erzählt ...“

„Klar! Edler Wilder! Guter Mensch! Aber schon lange tot! Ermordet! Tausend Donner und Millionen Blitze – ist lange her, bedauerlich, doch nicht zu ändern!“

„Es ist lange her und nicht zu ändern, da hast du natürlich recht – und doch holt einen die Vergangenheit manchmal wieder ein und wird zur Gegenwart! Höre zu! Damals fielen auch Intschu Tschuna, der Vater von Winnetou, und Nscho-tschi, Winnetous Schwester, dieser Mörderbande zum Opfer ...“

„Verbrecher, elende! Bei allen tausend Teufeln! Mögen sie in der Hölle, im heißesten Fegefeuer, schmoren!“

„Da befinden sie sich schon lange! Heute dreht es sich darum – ich teilte mit Winnetou ein Geheimnis, von dem nur der jeweilige Stammeshäuptling und sein designierter Nachfolger wissen durften. In diesem konkreten Fall galt das auch noch für Klekih Petra, dem Erzieher von Winnetou, der auf seinem Totenbett mich, Old Shatterhand, zum Nachfolger Winnetous bestimmte ...“

„Heiliges Kanonenrohr – das hast du mir nie erzählt! Dann bist du auch ein Häuptling der Apachen?“

„Nein. Es war wohl Klekih Petras Wunsch, aber das wäre nie gut gegangen. Ich lehnte dankend ab und ein junger Apache namens Einsamer Büffel wurde der neue Häuptling, allerdings nicht aller Apachenstämme, sondern nur der Mescalero-Apachen. An ihn gab ich das Geheimnis weiter, das ich mit Winnetou geteilt hatte.“

„Schockschwerenot – und was ist das nun endlich für ein Geheimnis, von dem jetzt dauernd die Rede ist?“

„Warte nur ab! Ich erhalte nun also das von dir schon erwähnte Schreiben vom Traurigen Adler ...“

„Ha! Von der Flatternden Nebelkrähe!“

„Richtig! Und erfuhr, dass der Einsame Büffel durch einen Unfall ums Leben gekommen ist, ohne vorher seinem Nachfolger – eben dem Traurigen Adler – das Geheimnis mitgeteilt zu haben ...“

„Pech, bei allen Kruzitürken, wirklich! Dann ist das Geheimnis eben weg, vollkommen, für immer, nicht zu ändern!“

„Eben nicht, Onkelchen – ich lebe ja noch und weiß, worum es sich handelt!“

„Bei allen Säbeltigern und Kürassieren – du behältst es einfach für dich! Ist immer besser!“

„Das kann ich nicht! Schon allein Winnetous und der Apachen wegen nicht.“

„Tausend Donner – dann sage es mir doch endlich! Bin gespannt wie eine antike Steinschleuder!“

„Nun gut. Du weißt – ich erzählte es dir früher schon – Winnetou hatte, wie sicherlich auch andere Indianerstämme, Kenntnis von Goldvorkommen in der Sierra Madre, von denen außer ihm niemand wusste, und nur dann, wenn ein ganz bestimmter, dringender Bedarf vorhanden war, ist er alleine – oder auch mit mir zusammen – dorthin aufgebrochen, um sich ein paar Nuggets zu holen.“

„Ha! Gold! Geld! Dachte ich mir’s doch – was dreht sich in dieser Welt nicht um dieses Teufelszeug? Und jetzt ...“

„Jetzt bin ich der Einzige, der noch weiß, wo dieses Gold zu finden und zu holen ist.“

„Schlecht, Karl, sehr schlecht sogar! Gold! Das bringt nur Unglück, beim heiligen Kanonendonner! Sag einfach, du hast es vergessen, und die Sache ist erledigt!“

„Das kann ich nicht, wirklich nicht. Hier zu helfen, das bin ich einfach den Apachen und dem Andenken an Winnetou schuldig!“

„Hach! Immer dieses preußische Ehrgefühl! Und wenn überhaupt – warum dann alles jetzt, gleich, sofort, mit dem vermaledeiten nächsten Dampfer? Genügt auch, wenn diese Wilden ihr Gold etwas später kriegen! Haben es schließlich fast zehn Jahre lang nicht gebraucht!“

„Vielleicht nicht, vielleicht auch doch, das weiß ich nicht. Jetzt aber ist tatsächlich Not am Mann ...“

„Ha! Mein Neffe! Wie immer der edle Retter! Und warum ist es – zum Teufel! – wieder einmal so eilig?“

„Der Indianer – Manitu sei’s geklagt – ist heute schon lange nicht mehr der eindrucksvolle Machtfaktor, der er einmal war. Die Apachen waren einst im Südwesten der Vereinigten Staaten das zahlreichste, in viele Unterstämme gegliederte Volk. Ihr Lebensraum waren die Wüsten und Steppengebiete der Staaten Arizona, New Mexico und Texas. Bei Verfolgung zogen sie sich in die nördlichen Berge von Sonora und Chihuahua zurück, ebenso in die unzugängliche Sierra Madre. Das war für sie das Kernland ihrer Heimat. Durch die unaufhaltsame Ausbreitung der Weißen wurden sie aber immer weiter nach Westen zurückgedrängt ...“

„In der Tat, bedauerlich, bei allen Heiligen und die es noch werden wollen! Aber was hat das mit deiner unüberlegten Eile zu tun?“

„Die ursprüngliche Heimat speziell der Mescalero-Apachen liegt in New Mexico zwischen dem Rio Pecos und den Sacramento Mountains. Sie betrieben nie Ackerbau. Ihre wichtigste Nahrungsquelle war immer die Jagd – die Büffeljagd –, hinzu kam die Sammlung essbarer Pflanzen und Früchte. Es versteht sich, dass dies zu nomadischer Lebensweise führt und einen entsprechend großen Lebensraum voraussetzt. Und eben dieser ist heute nicht mehr vorhanden! Schon 1873 wurde den Mescaleros ein eigenes Reservat zugewiesen – die Bosque Redondo Reservation am Rio Pecos, zwar innerhalb ihres ehemaligen Stammesgebiets, aber natürlich viel, viel kleiner! Eine trockene Hochlandwüste mit schütterem Baum- und Strauchbewuchs nördlich von Phoenix und zum Teil, vor allem im Osten, sehr gebirgig ...“

„Unglaublich, beim Teutates! Und auf dieser Basis können sie ...“

„... nicht leben, jedenfalls bei Weitem nicht so wie früher, auch dann nicht, wenn man berücksichtigt, dass der frühere Lebensraum der Mescaleros nie dicht bevölkert war.“

„Teufel auch! Und nun wollen sie mit dem geheimen Gold ihr Land zurückkaufen!“

„Nein – das ist für immer vorbei, unmöglich. Das Gegenteil ist der Fall! Die Weißen drängen in Washington immer stärker auf eine Erweiterung ihrer Farmflächen nach Westen und haben es tatsächlich erreicht, dass die dortige Regierung erwägt, das Reservat der Mescaleros noch weiter zu verkleinern!“

„Bei allen tausend Kürassieren und Feldhaubitzen! Da kann auch Gold nicht helfen!“

„Vielleicht doch! Wie mir Trauriger Adler geschrieben hat, haben sie einen mit dem Schicksal der Mescaleros vertrauten und dem Stamm gegenüber positiv eingestellten Anwalt in Phoenix beauftragt, rechtlich gegen diese Forderung einer bestimmten Gruppe von Weißen vorzugehen, und tatsächlich stehen die Chancen offenbar nicht schlecht, dass den Apachen Recht gegeben und der Antrag in Washington zu Fall gebracht wird.“

„Heureka! Dann ist doch alles in Ordnung!“

„Eben nicht – und hier kommt das Gold ins Spiel! Der Anwalt setzt sich sehr – und offenbar ja auch mit Erfolg – für die Mescaleros ein, aber natürlich nicht umsonst! Bisher war es den Apachen nicht möglich gewesen, seine Geldforderung zumindest in Raten zu begleichen und nun will der Anwalt, wenn er nicht bald innerhalb einer bestimmten Frist einen deutlichen Abschlag erhält, das Mandat niederlegen – und die Gegner der Apachen bekommen doch noch, was sie wollen!“

„Panzerkreuzer und Kanonenboot! Und deshalb ...“

„Genau deshalb ist diese Eile nötig! Erst mit diesem Gold, zu dem nur ich ihnen noch verhelfen kann, und das so rasch wie möglich, können die Ansprüche der Mescaleros noch erfolgreich verteidigt werden!“

„Verstehe jetzt, Karl, verstehe vollkommen – auch wenn höchst bedauerlich für mich! Was hast du mir alles über Winnetou und die tapferen Apachen erzählt – und so endet dann ein einst stolzer und mächtiger Indianerstamm in einem kümmerlichen Reservat! Alle Donner! Das ist tragisch – wie für Napoleon sein Waterloo!“

„Du sagst es! Es hat allerdings einen Mescalero gegeben, der sich diesen Tatsachen nicht gebeugt hat – Geronimo!“

„Geronimo? Wer ist denn das? Den hast du noch nie erwähnt!“

„Geronimo wäre unter anderen Umständen möglicherweise der eigentliche Häuptling der Mescaleros, vielleicht sogar der Oberhäuptling aller Apachenstämme geworden! Er ist berühmt geworden, weil er sich nicht mit dem Leben in einem ärmlichen Reservat abfinden wollte, und floh mit seinen Anhängern über die mexikanische Grenze in die südliche Sierra Madre, wo er bis heute als Widerstandskämpfer dem US-Militär die Stirn bietet!“

„Tapfer! Ein echter Winnetou! Aber ...“

„Aber, natürlich, er steht dennoch auf verlorenem Posten, ganz klar. Den Zeitenläufen kann niemand entgehen oder sie gar umkehren. Du siehst, Onkelchen, ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr zu verlieren – und ich freue mich auch darauf, nach einer ganzen Reihe von Jahren wieder in den Wilden Westen zu kommen, um dabei hoffentlich auch einige meiner alten Freunde wiederzusehen.“

„Du hast ihnen geschrieben?“

„Ich habe Sam Hawkens telegrafiert, ihn werde ich auf jeden Fall treffen. Ich hoffe aber, dass er auch noch zu anderen Verbindung hat und sie zu unserem vereinbarten Treffpunkt zusammenrufen kann. Ich konnte natürlich nur eine ungefähre Zeit angeben, aber irgendwie wird sich das wohl machen lassen. Das hoffe ich jedenfalls sehr.“

„Sapperlot – deine alten Freunde! Sam ist ja wohl derjenige, der immer sagt: wenn ich mich nicht irre, hihihi? Und für den du immer ein Greenhorn geblieben bist?“

„Genau! Du hast ein gutes Gedächtnis! Tatsache ist, dass er es zusammen mit Winnetou war, die mir die nötigen Fertigkeiten als Westmann beigebracht haben! Ein Original wie den Sam findet man wohl nirgends wieder – von Indianern einst skalpiert, schmückt er seinen kahlen, blutroten Schädel mit einer völlig unmöglichen Perücke, sein Gewehr Liddy ist so krumm, dass man damit um die Ecke schießen kann, und sein inzwischen wohl längst heimgegangenes Maultier Mary war schon damals so alt, dass es gar keine Mähne mehr hatte und dessen Schwanz nur noch aus einem nackten Stummel bestand, an dem sich zehn oder zwölf Härchen langweilten ...“

„Meiner Treu! Da schlag doch einer dem Fass die Krone ins Gesicht! Was da in deinem Wilden Westen so alles herumläuft! Und dann kanntest du doch auch noch so einen Humpel-Franzosen aus Moritzburg, gar nicht so weit von hier ...“

„Kein Franzose – du meinst den lieben Hobble-Frank, dem ein Indianer in den Fuß geschossen hatte und der seitdem immer leicht humpelte ...“

„Richtig! Seltsame Freunde hattest du! Und war das nicht auch dieser Humpel-Frank, der bei vielem, was er sagte, immer alles verdrehte?“

„Ja – auch an das erinnerst du dich! Etwas seltsam waren sie tatsächlich alle – vielleicht bin ich es inzwischen auch geworden! Der Westen, seine Gefahren und seine Einsamkeit haben wirklich sehr ungewöhnliche Typen hervorgebracht. Wenn ich da an Tante Droll denke ...“

„Hoppla! Ich dachte, ich wäre dein einziger Verwandter! Und nun hast du auch noch irgendwo eine Tante?“

„Keine Sorge! Auch diese Tante ist ein Westmann, ein Vetter von Hobble-Frank übrigens. Eigentlich heißt er Sebastian Melchior Pampel. Seinen Spitznamen erhielt er aufgrund seines langen, frauenhaften Gewandes und seiner hohen Stimme.“

„Da brat mir einer einen Storch oder etwas Besseres! Namen haben diese Burschen, da ist so ein Spitzname direkt eine Erholung!“

„Das ist noch gar nichts! Der Hobble-Frank wurde Heliogabalus Morpheus Edeward Franke getauft!“

„Beim heiligen Odysseus – wenn ich nun so hieße? Nicht auszudenken! Da sind mir fast tausend Schrotkörner lieber! Damit ist nun aber wohl Schluss mit deinen doch teilweise sehr merkwürdigen Freunden!“

„Eigentlich nicht, auch wenn ich mit den anderen nicht so häufig zusammen war. Da sind zum Beispiel Dick Stone und Will Parker, die viele Jahre mit Sam Hawkens zusammen den Wilden Westen durchstreiften und deshalb auch als Das Kleeblatt bekannt wurden.“

„Nun ja – Gesellschaft ist immer besser und geteilte Gefahr nur noch halbe Gefahr – oder?“

„Das kommt darauf an – manchmal verdoppelt sie sich auch, wenn sich nicht jeder richtig verhält.“

„Den Himmlischen Heerscharen sei Dank – damit bist du jetzt hoffentlich am Ende!“

„Immer noch nicht ganz! So habe ich zum Beispiel die Verkehrten Toasts noch nicht erwähnt ...“

„Beim türkischen Krummsäbel! Wie ist das nun wieder zu verstehen?“

„Dick Hammerdull, kurz und dick, und Pit Holbers, lang und dünn, wurden so genannt, weil sie im Kampf immer Rücken an Rücken stehen. Und sie haben noch eine weitere besondere Eigenart. Pit nämlich spricht in der Regel nur, wenn Dick ihn etwas fragt und dann auch nur, um diesem zuzustimmen – zumindest meistens ... manchmal aber auch nicht ...“

„Holla! Das muss aber zu sehr seltsamen Wortwechseln führen!“

„Nun ja – es ist immer gut, wenn man etwas zum Lachen hat! Ich erinnere mich, dass wir drei einmal auf einem schmalen Pfad, der an einem sumpfigen Weiher vorbeiführte, einer Indianerspur folgten. Dabei wurde Dicks Pferd von einer dicken Bremse gestochen, es scheute und Dick flog in hohem Bogen in den Sumpf. Als er rundum von Grünzeug behängt und mit einem fetten Frosch auf dem Kopf dem Schlammbad wieder entstieg, sagte er nur: Beim Manitu, jetzt bin ich ooch noch een Froschkönig geworden, meinst du nicht auch, Pit Holbers, altes Coon?

Dieser dann: Wenn du denkst, lieber Dick, dass du een Froschkönig bist, dann ist das ein kapitaler, unverzeihlicher Irrtum! Für mich siehst du aus wie der Thronfolger einer fetten Kaulquappe!

Und Dick dann: Ob das so ist oder nicht, das bleibt sich gleich, wenn es nur so ist!“

„Beim heiligen Sebastian und seinen Nachkommen – das reicht nun wirklich! Immerhin scheint es im Wilden Westen manchmal auch ganz lustig zuzugehen! Und die hoffst du jetzt alle wiederzusehen?“

„Alle sicher nicht – aber den einen oder anderen, hoffentlich. Und vielleicht kommen auch noch ein paar neue hinzu ...“

„Erspare sie mir, Karl! Vielleicht kommst du mir dann noch mit Freunden, die vier Beine haben oder Schwimmhäute an den Ohren oder die auf einem Pferd immer verkehrt herum sitzen – dein Wilder Westen scheint mir eher ein Panoptikum skurriler Gestalten zu sein!“

„Teilweise hast du gar nicht so unrecht – aber sie stehen alle ihren Mann!“

„Das will ich auch hoffen, bei Attila, dem Hunnenfürsten! Ich sehe jedenfalls – du wirst nicht alleine sein da drüben, jenseits des großen Teichs! Dann fahre also in zwei Tagen und nimm meinen Segen mit – bis dahin aber erzähl mir, was du zuletzt erlebt hast, und flunkere nicht, altes Schlitzohr! Bei dir habe ich immer das Gefühl, deine Abenteuer kann man gar nicht alle lebend überstehen ...“

„Nun, lieber Onkel – bis jetzt war es jedenfalls glücklicherweise so, sonst säße ich nicht hier!“

„Untersteh dich, nicht wiederzukommen! Dann flunkere lieber – ich glaube dir trotzdem!“

„Aber Onkel ... es ist wirklich ... alles ... die reine ...“

„Natürlich, du Dummkopf! Sonst wäre es ja auch gar nicht so aufregend, dir zuzuhören!“

Ja, so war es mit meinem Onkel – es musste immer alles so gefährlich wie möglich sein – da ich ja vor ihm saß, war auf jeden Fall dann doch alles zu meinen Gunsten ausgegangen. Und dabei habe ich wirklich nie geflunkert ... ehrlich!

Die kommenden zwei Tage vergingen natürlich wie im Flug, und als ich schließlich von Hamburg aus mit einem Dampfer der Hamburg-Amerika-Linie nach New Orleans unterwegs war, war ich voller Spannung und Vorfreude: Endlich würde ich – von New Orleans aus in nordwestlicher Richtung zum Rio Pecos und zum Reservat der Apachen – aufbrechen und dabei auch einige meiner Freunde und Weggefährten wiedersehen, mit denen mich so viele Erinnerungen verbanden. Auch würde ich einen Eindruck vom heutigen Leben der Mescaleros bekommen – mit dem Gefühl, dass dieser sicher eher schmerzhaft sein würde.

Mit Sam – und eventuellen weiteren Weggefährten? – hatte ich mich zu einem ungefähren Zeitpunkt in Beaver Junction, einem dieser zahllosen, fast schon zu einer Geisterstadt gewordenen Orte im Westen, verabredet, die noch vor wenigen Jahren vor Leben überquollen, Minenstädte waren oder Ausgangspunkt immer neuer Wagenkolonnen weiter nach Westen. Beim Traurigen Adler in der Reservation wollte ich nur kurz bleiben, um Näheres über die rechtliche Angelegenheit zu erfahren und um mich dort mit allem Notwendigen versehen zu können.

Der dann folgende Ritt in die nördlichen Ausläufer der Sierra Madre würde kein Pappenstiel sein, zumal ich auf jeden Fall alleine reiten musste, denn niemand außer dem Traurigen Adler durfte von dem Ziel des Rittes – dem geheimen Goldvorkommen – erfahren und der Traurige Adler selbst durfte mich nicht begleiten, weil dies Verdacht erregt hätte. Ich würde ihm aber nach Rückkehr eine genaue Wegbeschreibung zur Fundstelle – hoffentlich fand ich sie überhaupt noch nach diesen vielen Jahren – geben. Das waren so meine Gedanken, als ich mich bei frischer Seebrise an Deck befand und die erholsame Ruhe genoss, die mir sicher guttat angesichts der ohne Zweifel anstrengenden Wochen, die in der Neuen Welt vor mir lagen.

2. Der Mann, der von Westen kam

Nur wenige, passartig schmale Pfade führten durch ein wildes, in äußerst bizarrer Weise erodiertes Bergland – hohe, kahle, waldlose Gebirgsketten mit zinnenartigen Spitzen, mächtigen Türmen, tiefen Gräben und Schluchten schlossen wie eine allseitige Mauer das schmale Tal ein, das sich in vielen Windungen an Steinfeldern, Geröllhalden und abstürzenden Felswänden vorbeischlängelte. Vorherrschende Gipfelform der in den blauen Himmel hineinragenden Bergspitzen war der zugespitzte Kegel, hier Peak genannt, deren Namen in vielfältiger Art ihre besonderen Charakteristika hervorhoben: Pikes Peak, Eagle Peak, Blanca Peak, Horseshoe Peak, Buffalo oder auch Grizzly Peak, um nur einige von ihnen zu nennen.

Zahlreiche vulkanische Erhebungen wechselten sich mit kristallinischem Gestein, erdgeschichtlichen Bruchlinien und Verwerfungen ab, überlagert von älteren und jüngeren Schichtgesteinen von der frühen Karbon- bis zur Kreide- und Tertiärzeit.

Auch wenn das Geröll des Gebirgsschutts einen guten Teil der Talsohle anfüllte und überstreute, war diese Gebirgslandschaft unterhalb der höchsten Gipfel doch nicht ohne Leben. Auf den tiefer gelegenen Vorbergen wuchs niederes Gestrüpp, salzresistente Kräuter klammerten sich an den steinigen Untergrund, Kiefernbestände, Douglas-Tannen, Krüppeleichen, Wacholder, Pinyon-Kiefern und Bergmahagoni folgten auf tiefer gelegenen Stufen, Mesquite-Sträucher, Buchsbaumgewächse, Lupinen und der Sagebrush wechselten sich ab mit Agaven, Lorbeer- und Myrtengewächsen, dazwischen immer wieder eine abwechslungsreiche bunte Blumenflora. Am Lauf kleiner, nur nach den periodischen und oft sehr heftigen Niederschlägen Wasser führender Bäche gab es auch kleinere Cottonwood-Gehölze, Weiden und Erlen.

Zahlreiche Kakteen hatten sich praktisch überall angesiedelt, von den kleinsten Arten bis zu den alles überragenden Saguaros, auch Kandelaber-Kakteen genannt. Hinzu kamen verschiedene Yucca-Palmenarten, die ebenso wie der Saguaro bis zu zwölf Meter hoch wird und abschnittsweise in großen Beständen vorkam. Der Stamm der Yucca-Palme verzweigt sich kurz über der Basis mit büschelförmigen, kurzen, spitz oder rundlich gezackten Blättern am Ende eines jeden Astes und gehört neben dem Saguaro zu den markantesten Gewächsen dieses Berglandes.

Diese ursprüngliche, wilde, exotische Landschaft war natürlich auch nicht ohne tierisches Leben, worauf ja auch schon einige Bezeichnungen der erwähnten Peaks hingewiesen haben. Grizzly, Puma, Coyote, Luchs und auch der Graufuchs gehen hier auf Jagd, Schwarzbären sind vereinzelt anzutreffen, während Bergschafe, Maultierhirsche, schweineähnliche Pekaris, der Waschbär und natürlich Kaninchen, vielleicht auch einmal ein Eichhörnchen oder ein Skunk, zur bevorzugten Beute der Räuber des Berglands gehören.

Die Nagetiere sind hier oft so zahlreich, dass die giftigen Klapperschlangen meist in aller Ruhe warten können, bis diese ihren Weg kreuzen. Schildkröten sind häufiger als andere Bodenbewohner wie zum Beispiel der Wüstenleguan oder die hochgiftige Krustenechse. Taranteln und Skorpione gehen ebenso wie die in Höhlen den Tag verbringenden Fledermäuse vor allem nach Sonnenuntergang auf Jagd, und den Himmel bevölkern neben Steinadler, Habicht und Eule auch der kleine Zaunkönig, der Gila-Specht, der Rennkuckuck und verschiedene Kolibri-Arten.

Über all dieser belebten und unbelebten Natur lastete jetzt, am frühen Nachmittag, immer noch eine nervtötende Hitze. Die Sonne strahlte vom wolkenlosen Himmel und ihre Hitze verstärkte sich noch durch die Abstrahlung des Gesteins, auf dem man Spiegeleier hätte braten können. Einzige Erleichterung war, dass es sich um eine staubtrockene Hitze handelte – bei der Schwüle kurz vor einem Gewitter wäre sie unerträglich gewesen.

Auf einem der durch das Tal führenden schmalen Pfade, die meist mehr einem Wildwechsel glichen, vorbei an massiven Felsbrocken, über Sand- und Geröllflächen war – ein hier wahrlich nicht oft vorkommendes Ereignis – ein einsamer Reiter unterwegs. Er kam aus westlicher Richtung und ritt gen Osten, dem Talausgang entgegen. Seinem Aussehen nach zu urteilen, musste er schon einige Tage lang unterwegs gewesen sein. Es waren die nordöstlichen Ausläufer der Sierra Madre, die er in der Hoffnung durchquerte, jetzt bald die welligen Grasländer der vorgelagerten Prärie zu erreichen. Noch aber wies nichts darauf hin – um immer neue treppenartige Felsabbrüche herum, durch tiefe Sandmulden und über steinige, klippenübersäte Geröll- und Kiesflächen, an in den Pfad hineinragenden Kreosot-Büschen vorbei wand sich der schmale Durchgang.

Ja, der Reiter und sein Pferd – welchen Eindruck machten sie? Der kräftige Gaul, ein rötlich-dunkelbraun gescheckter Wallach, hatte bei seiner vorsichtigen Schrittfolge sichtlich Mühe und war bestimmt langsamer geworden als noch vor einigen Stunden. Sein mächtiger Kopf hing tiefer als üblich, er war deutlich ermüdet und bedurfte zweifellos dringend Wasser. An seiner Seite hingen zwar zwei noch einigermaßen gefüllte Wasserbeutel, die aber nicht für den tierischen Bedarf gedacht waren.

Nicht anders erging es dem robusten, grau-braunen Maultier, das – mit einer längeren Leine an den Sattel des Reiters gebunden – dem Wallach willig folgte. Es trug das Gepäck des Reiters, zwei über den Rücken geschnallte Decken (und das bei dieser Hitze!), und an seinen beiden Seiten hingen große Packtaschen mit allem, was sein Herr und Meister brauchte.

Alle drei – Reiter, Wallach und Maultier – waren über und über mit Staub bedeckt, der je nach Untergrund bei jedem Tritt mehr oder weniger stark aufwirbelte. Es war wirklich staubtrocken, wie in dieser wüsten- bis halbwüstenartigen Gebirgslandschaft mit ihren seltenen, dann aber wolkenbruchartigen Regenfällen nicht anders zu erwarten.

Und der Reiter? Es handelte sich um einen kräftigen, braun gebrannten, muskulösen Mann von vielleicht vierzig Jahren, hochgewachsen, er mochte 1,80 Meter übertreffen, auch wenn das jetzt in seiner sitzenden Haltung nicht so genau zu beurteilen war. Ein großer, breitkrempiger Lederhut schützte seinen Kopf, dunkelbraune Haarsträhnen waren am Rand sichtbar und unter seinen buschigen, dunklen Brauen suchten klare, braun-grüne Augen aufmerksam die Umgebung ab, um unliebsame Überraschungen rechtzeitig zu erkennen. Er trug keinen Bart, hatte aber seit mehreren Tagen sein Rasiermesser unbenutzt gelassen – entsprechend lang waren die Stoppeln, die einen guten Teil seines Gesichts bedeckten.

Trotz dieser Stoppeln hatte er sehr angenehme Gesichtszüge und der Blick seiner Augen war zwar scharf, aber dennoch freundlich und gutmütig. Eine feste Jacke bedeckte seinen Oberkörper und vorne an seinem mit einem flatternden blauen Tuch geschützten Hals war der rötliche Kragen eines Buschhemdes sichtbar, wie sie häufig in dieser Gegend getragen wurden. Seine jeansähnliche, nur noch blass-blaue Hose war an den beiden Seiten des Wallachs durch Leggins geschützt und seine Füße steckten in kräftigen, halbhohen Stiefeln – das einzig sinnvolle Schuhwerk in dieser wilden Natur.

Er war bewaffnet, wie kaum anders zu erwarten in diesen noch fast gesetzlosen Teilen der Vereinigten Staaten. Rechts steckte ein sechsschüssiger Smith-&-Wesson-Revolver in seinem Holster am breiten Ledergürtel, links ein Bowiemesser in seiner Scheide, und am Sattelknopf war ein oben offenes Futteral mit einer Winchester befestigt. Der Reiter machte durchaus den Eindruck, mit diesen Waffen rasch und effektiv umgehen zu können.

Wo kam er her, dieser offenbar seit Tagen im Sattel sitzende Mann? Er kam von Westen, ja, aber wo lag sein Ausgangspunkt? Diese Frage ist eigentlich erst später zu beantworten, doch soll die Antwort dennoch schon hier vorweggenommen werden – er kam aus Kalifornien, aus Los Angeles, hatte zunächst mit Zwischenaufenthalten diesen Staat hinter sich gelassen, anschließend die Mojave-Wüste durchquert, den Colorado überwunden und jetzt durchritt er das Bergland von Arizona immer in Richtung Osten, bis er jetzt die nordöstlichen Ausläufer der Sierra Madre erreicht hatte. Vor ihm lagen – immer noch in erheblicher Entfernung – die Sacramento Mountains, an deren Ostseite der weiter nördlich entspringende Rio Grande ausreichend Wasser für Mensch und Tier bieten würde. Das aber war Zukunftsmusik, das waren noch viele Tage. Was trieb diesen Mann zu diesem langen, tagelangen, kräftezehrenden und gefährlichen Ritt gen Osten? Die Beantwortung dieser Frage wird sich erst später ergeben.

Ja – der Rio Grande! An ihn, an sein Wasser, dachte der Reiter gerade. Wasser! Es wurde allmählich lebensnotwendig für die Tiere, irgendwo hier in dieser staubtrockenen Gebirgslandschaft Wasser zu finden. Irgendwo musste es etwas geben, auch die Wildtiere waren schließlich darauf angewiesen – sicherlich war hier nicht mit einer Quelle oder gar einem See zu rechnen, aber irgendwo mussten sich doch im Schatten einer Felsspalte, eines Kolks, noch Reste des letzten Gewittergusses finden lassen?

Da! Der Wallach spitzte plötzlich seine Ohren, neue Energien schienen seinen ermatteten Körper zu durchfließen, er wich eigenmächtig links vom vorgegebenen Pfad ab, ohne dass sein Reiter etwas dagegen unternahm, trabte schneller als bisher durch Büsche, über Kraut und Steine auf eine näher kommende Felswand zu – und in der Spalte vor dieser Felswand war es tatsächlich, das ersehnte Nass, das sogar noch von einer schwachen Quelle gespeist wurde und dank des felsigen Untergrunds absolut sauber war; kein Schlamm oder Morast hatte sich mit dem klaren Quellwasser vermischt. Was der Mensch nicht mehr kann, das ist für die Tiere überlebenswichtig – Wasser zu riechen!

Mensch und Tier machten jetzt Rast und versorgten sich ausgiebig mit dem Leben spendenden Tropfen. Auch danach hielt es der Reiter für angebracht, noch eine kleine Pause einzulegen, bevor es weitergehen musste, dem lang ersehnten Übergang in die ersten Ausläufer des Graslandes der Prärie entgegen. Nach einer guten halben Stunde ging es weiter – die Sonne hatte ihren Zenit jetzt seit knapp drei Stunden überschritten, sodass noch etwa vier Stunden Tageslicht blieben, bevor sich der Reiter nach einer passenden Bleibe für die Nacht umsehen musste.

Er hatte Glück. Es dauerte nicht mehr allzu lange, bis sich das schmale Tal weitete, die Vorgebirge traten seitlich zurück und aus dem schmalen Pfad wurde fast eine Art Weg, die Gräserflora wurde sehr zur Freude der beiden Tiere reichlicher (was allerdings das Vorwärtskommen deutlich verlangsamte), Mesquite-, Büffel- und andere Grasarten, durchsetzt mit Dornsträuchern, Agaven, Lorbeergewächsen, Opuntien und Myrten erstreckten sich weithin auf einer nur noch leicht welligen Ebene, während die an beiden Seiten den Talausgang begleitenden Berghänge mit ihren vereinzelten Koniferen und Rosskastanien immer weiter zurücktraten und den Weg in ein offenes Gelände freimachten.

Unser Reiter hielt einmal kurz an und atmete tief durch – er und seine treuen Tiere hatten es geschafft, hatten fürs Erste das Schlimmste hinter sich! Noch einmal ein tiefer Atemzug ... und da ertönte plötzlich in einiger Entfernung ein schussähnlicher Knall, dem kurz darauf ein zweiter folgte und deren Echo von den Berghängen vielfach zurückgegeben wurde. Der zweite Knall beseitigte alle Zweifel – es war kein erhitzter Gesteinsblock, der zerborsten war! Es war ein Schuss gewesen, zwei Schüsse, die den nachmittäglichen Frieden abrupt beendeten. Was hatte das zu bedeuten? Wo geschossen wurde, waren auch Menschen – hatten diese Schüsse einem Tier gegolten, hatte jemand wie er selbst in den vergangenen Tagen in dieser menschenleeren Landschaft für ein schmackhaftes Abendessen am Lagerfeuer gesorgt?

Zu sehen war nichts. Der wegeähnliche, steinübersäte Schotterpfad vor ihm ließ sich nur etwa 600, 700 Meter weit überblicken, dann nahm ein Felsvorsprung die Sicht, hinter dem der Weg offenbar eine Biegung nach rechts machte – und von dort, irgendwo hinter diesem Felsvorsprung, hatten die Schüsse ihren Ursprung gehabt. Unser fremder Reiter holte seine Winchester aus dem Futteral und legte sie quer vor sich über den Sattel, um unliebsamen Überraschungen rasch begegnen zu können. Gerade wollte er seinem Wallach das Zeichen zum Weiterreiten geben, als sich sein Blick wie zufällig gen Himmel richtete – dort hatten sich plötzlich zwei, drei kreisende Geier eingefunden, denen sich rasch weitere hinzugesellten und deren Flughöhe langsam abnahm. Was hatte ihre Aufmerksamkeit erregt? Waren es die Reste eines erlegten Wildtieres ... oder etwas anderes?

Das war ... das erforderte jetzt zumindest größte Aufmerksamkeit und Vorsicht. Mit einem leichten Schlag seiner Reitpeitsche setzte sich der Fremde wieder in Bewegung, auf den Felsen zu ... nicht übermäßig schnell ...

Dann war der Felsvorsprung erreicht, umritten ... nichts ... oder doch? Während ganz in der Ferne noch ein paar Staubreste in der Luft hingen – offenbar von dem nicht mehr sichtbaren Schützen herrührend –, lag da doch ... vielleicht 400 Meter entfernt ... irgendetwas Dunkles quer über dem steinigen Weg! Ein Tier? Ein ...? Der Reiter trieb seinen Wallach an und dann ... ja, dann gab es keinen Zweifel mehr: Es war ein Mensch, ein Mann, der dort lag – angeschossen, verwundet ... oder tot? Er bewegte sich nicht mehr.