39,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Autobiographische Schriften

- Sprache: Deutsch

Eine Autobiographie wie sein Werk: gewaltig, spannend, maßlos, über 1000 Seiten lang. Und überaus menschlich. Wer das Geheimnis Simenon verstehen will, muss die Intimen Memoiren lesen. Hunderte von Romanen, Tausende von Frauen, Schlösser, Villen, Luxuswagen … Georges Simenons Leben und Werk ist von einer Üppigkeit und einem Reichtum, von denen die allermeisten Schriftsteller heutzutage nur träumen können. Und dennoch: Trotz seines immensen literarischen Vermächtnisses, ist das Bild, das er in seinen Memoiren von sich zeichnet, nicht nur das eines Menschen, der das Leben in seiner ganzen Fülle erleben wollte, und eines manischen Schriftstellers, sondern auch das eines Familienvaters, dem seine Kinder das Wichtigste sind. Und so sind die Intimen Memoiren neben einer ergreifenden Lebensbeichte auch das schonungslose Selbstbekenntnis eines Vaters, der versucht, mit dem Selbstmord seiner Tochter ins Reine zu kommen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 2012

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

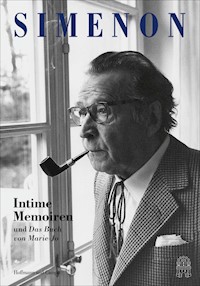

Georges Simenon

Intime Memoiren und Das Buch von Marie-Jo

Aus dem Französischen von Hans-Joachim Hartstein, Claus Sprick, Guy Montag und Linde Birk

Hoffmann und Campe

Intime Memoiren

1

Samstag, 16. Februar 1980

Mein kleines Mädchen,

ich weiß, dass du tot bist, und dennoch ist es seitdem nicht das erste Mal, dass ich dir schreibe. Du wärst lieber unauffällig fortgegangen, ohne irgendjemanden zu stören. Nun, dein Tod hat ein ganzes juristisches Räderwerk in Gang gesetzt, und noch heute bemühen sich Notare und Anwälte, Probleme zu lösen, die der Starrsinn deiner Mutter aufwirft und über die früher oder später vielleicht die Gerichte entscheiden werden.

Doktor Martinon, unser lieber Freund aus Cannes, mit dem du am Freitag, den fünfzehnten, eine telefonische Verabredung hattest, war es, der Alarm schlug. Dein Telefon läutete vergebens. Martinon rief ununterbrochen bei dir an und brachte schließlich in Erfahrung, dass der Anschluss abgestellt war. Bei Tagesanbruch rief er Marc an, denjenigen deiner Brüder, der am nächsten bei Paris wohnt. Marc und Mylène eilten zu den Champs-Élysées und fanden deine Wohnung von innen verschlossen vor. Da der Concierge keinen Zweitschlüssel besaß, blieb ihm nichts anderes übrig, als den Kommissar des Viertels anzurufen, der sogleich kam und einen Spezialisten alarmierte.

In deiner Wohnung herrschte tadellose Ordnung, und sie war sauber, als hättest du, bevor du fortgingst, eine gewissenhafte Reinigung vorgenommen, einschließlich des Waschens und Bügelns deiner Kleider und deiner Wäsche. Alles war an seinem Platz, und du lagst auf deinem Bett, ein kleines rotes Loch in der Brust.

Woher kam auf einmal die .22er Pistole? Wer hatte die Patronen gekauft?

Eine gerichtliche Untersuchung begann – Gerichtsmedizin, Staatsanwaltschaft, Erkennungsdienst –, und ich schaute von meinem kleinen Haus in Lausanne aus auf das Durcheinander, das ich so oft in meinen Romanen beschrieben habe. Als die Ermittlung an Ort und Stelle abgeschlossen war, wurde dein Leichnam ins gerichtsmedizinische Institut gebracht. Ich konnte dir die Autopsie ersparen, bat aber den Kommissar telefonisch, deine beiden Türen amtlich zu versiegeln.

Die Siegel sind vor fast einem Monat für einige Stunden entfernt worden, um eine amtliche Inventarisierung durch einen staatlichen Auktionator zu ermöglichen, in Anwesenheit eines Notars, eines Gerichtsvollziehers, des Kommissars, des Anwalts deiner Mutter und desjenigen, der uns vertrat, sowie deiner drei Brüder, schließlich deiner Mutter und Aitken, die an meiner statt da war, weil ich nicht mehr reisen kann; und alle bewegten sich um dein Bett herum, das noch so war, wie man es vor fast zwei Jahren vorgefunden hatte.

Danach wurden die Siegel wieder angebracht, und ich weiß nicht, wann sie endgültig entfernt werden. Es ist ein wenig so, als wäre dein Leichnam noch warm, nach fünfhundertsechs Tagen!

Da ich es nicht persönlich tun konnte, setzte sich Aitken neben den Fahrer des Leichenwagens und brachte dich nach Lausanne zurück, wie du es dir gewünscht hattest. Dort nahm ich dich in Empfang, und du wurdest im Beerdigungsinstitut der Stadt aufgebahrt, wo ich niedergeschmettert fast eine Stunde allein mit dir verbrachte.

Ich habe deinen letzten Willen, der auf deinem Bett gefunden wurde, peinlich genau befolgt. Keine Trauerfeier. Am nächsten Tag standen nur wenige Personen an deinem Sarg, während der Organist leise Johann Sebastian Bach spielte, den wir beide liebten. Blumen im Überfluss. Von mir Unmengen weißen Flieders, der in meinen Augen dem kleinen, fröhlichen Mädchen entsprach, das ich gekannt habe.

In der ersten Reihe links Schulter an Schulter vier Männer: deine drei Brüder, Marc, Johnny und Pierre, und ich neben dem schmalen Gang.

Auf der anderen Seite deine Mutter und eine Dame, die ich nicht kannte.

Hinter deinen Brüdern und mir Mylène, Boule und Teresa, dahinter zwei oder drei deiner Freunde, die einzuladen du mich gebeten hattest.

Zwanzig Minuten Stillstand und Musik. Nachdem ich mich für den nächsten Tag mit deinen Brüdern verabredet hatte, ging ich auf das Zeichen des Zeremonienmeisters hin als Erster hinaus. Draußen traf ich wieder auf Teresa, die mich nach Hause brachte. Ich war wie betäubt, als wäre ich plötzlich ein sehr alter Mann geworden.

Als wir am Kamin saßen, wussten wir, dass in eben diesem Augenblick dein Leichnam im Krematorium eingeäschert wurde. Da du mich mit Nachdruck darum gebeten hattest, hatte ich dafür gesorgt, dass der goldene Ring dir nicht abgenommen würde, den ich dir auf dein Flehen hin gekauft hatte, als du acht Jahre alt warst, und den du mehrmals hattest erweitern lassen.

Am Tag darauf brachte uns der Vertreter des Beerdigungsinstituts frühmorgens die Schatulle, die deine Asche enthielt, und als wir allein waren, erfüllte ich deinen letzten Wunsch: die weiße Asche in dem kleinen Garten unseres rosa Hauses zu verstreuen.

Ein wenig später kamen deine Brüder. Die Sonne schien hell, das Gras war von einem satten Grün.

Zum letzten Mal bewegte ich mich wie der Schlafwandler, der ich als Kind gewesen war, aber als ich den Garten betrachtete, machte der heftige Schmerz, der mich während dieser langen Woche des Wartens niedergedrückt hatte, einem Gefühl von Zärtlichkeit Platz. So empfinde ich noch immer jedes Mal, wenn ich den Garten und die dort herumpickenden Vögel sehe, was wegen der Position meines Sessels, den du so gut kennst, hundertmal am Tag vorkommt.

Ich habe die Gewohnheit angenommen, dir einen guten Morgen zu wünschen, wenn die Fensterläden geöffnet werden, und einen guten Abend, wenn sie geschlossen werden, auch habe ich mir angewöhnt, in Gedanken mit dir zu sprechen.

Es hat lange gedauert, bis ich mich wieder daran gewöhnt habe, so wie alle anderen zu leben.

Später standen auf dem weißen Bücherregal neben meinem Schreibtisch, aneinandergereiht und sogar gestapelt, dicke Ordner aus Karton, wie man sie bei Notaren sieht, darin Hunderte von deinen und meinen Briefen, deine ersten Schulaufsätze, deine Tagebücher und unzähligen Fotos, deine Notizbücher, Entwürfe, persönlichen Aufzeichnungen. Vor mir lag alles, was von meiner kleinen Marie-Jo geblieben war, und ich wartete auf den Moment, in dem ich in der Lage sein würde, daran zu rühren.

Es dauerte beinahe zwei Jahre, bis ich mich stark genug fühlte, in deine Vergangenheit, in dein ganzes Leben und dadurch auch in meine Vergangenheit einzutauchen, in der du – was ich dabei mehr denn je spürte – einen so wichtigen Platz einnimmst.

Deine Geheimnisse, die du mir anvertraut hast, als wir einander gegenübersaßen, jeder in seinem Sessel, als du mir deine verwirrenden Gedichte vorgelesen hast, als du mir, dich selbst auf der Gitarre begleitend, Lieder zu Melodien vorgesungen hast, die wir mochten und für die du den Text auf Englisch verfasst hattest, und die letzten Kassetten, die du mir geschickt hast, von denen einige mir das Herz zerrissen – all das, was dein bewegtes Leben im Kern ausmachte, habe ich endlich verstanden, mein kleines Mädchen. Und ebenso deinen Wunsch, dass diese Zeugnisse deiner leuchtenden Existenz, deiner dunklen Stunden, deiner Kämpfe nicht auseinandergerissen werden oder verschwinden.

Ich habe dir einmal gesagt, ich glaube sogar, es geschrieben zu haben, dass ein Mensch nicht ganz und gar stirbt, solange er im Herzen eines anderen Menschen lebendig bleibt. Nun, du bist lebendig in mir, so lebendig, dass ich dir schreibe und zu dir spreche, so als würdest du mir etwas vorlesen oder mich hören und mir antworten, Vertrauen und Liebe in deinem Blick.

Je länger ich mich in deinen Gedanken bewege, desto mehr habe ich die Gewissheit, dass du ein außergewöhnlicher Mensch warst, von seltener Hellsichtigkeit, angetrieben von einem beinahe grausamen Willen, deine Wahrheit zu entdecken. So war dein Tod ein gleichsam heroischer Akt, und – du weißt es sehr wohl und hast es mir zaghaft zu verstehen gegeben – all das kann nicht umsonst gewesen sein.

Aus diesem Grund beginne ich heute, nachdem ich lange darüber nachgedacht und meine Kräfte eingeschätzt habe, deine Geschichte zu schreiben, mit der Hand und in Hefte, die deinen sehr ähnlich sehen und die ich eigens dafür bestellt habe, die Geschichte eines Menschen, den ich über alles liebe und der für niemanden mehr tot sein wird.

Einst im Jahre 1941, in einem großen Renaissanceschloss, das ich in der Vendée gemietet hatte, stellte mir ein Arzt eine falsche Diagnose. Er gab mir höchstens noch zwei Jahre zu leben, und das auch nur, wenn ich nicht arbeiten, mich zahllose Stunden auf meinem Bett ausruhen, nicht rauchen und sexuell enthaltsam leben würde. Ich war achtunddreißig Jahre alt. Dein Bruder Marc war zwei. Ich begab mich in die Schreibwarenhandlung der nahe gelegenen Kleinstadt und begann für ihn, wenn er erwachsen sein würde, die Geschichte seiner Familie aufzuschreiben, seiner Eltern, seiner Großeltern, Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen.

Mit derselben kleinen Handschrift wie heute schrieb ich vier Hefte voll, die André Gide lesen wollte. Ich vertraute ihm eine Kopie des Manuskripts an, und nachdem er es gelesen hatte, riet er mir, nicht in der ersten Person fortzufahren und die Geschichte wie einen Roman mit der Maschine zu tippen. So ist »Pedigree« (Stammbaum) entstanden. Was die Hefte betrifft, so sind diese unter dem Titel »Je me souviens« (den ich nicht gewählt habe) erschienen.

Nun beginne ich einen neuen »Stammbaum«. Nicht mehr meinen, sondern deinen, und ich werde deine Umgebung beschreiben, vor allem die deiner Jugendzeit, deiner drei Brüder und deiner Mutter.

Ich bin entschlossen, mich dieses Mal von niemandem beeinflussen zu lassen, umso mehr, da der größte Teil des Buches nicht von mir, sondern von dir stammen wird: deine Briefe – nicht alle, denn sie würden mehrere Bände füllen –, deine Gedichte, deine Lieder, deine Aufzeichnungen. Ich werde mich nur so unauffällig wie möglich einmischen. Nicht um zu urteilen, sondern damit es verständlich wird. Du kennst doch meinen alten Wahlspruch, den du sogar aufgeschrieben hast:

»Verstehen und nicht urteilen.«

Ich werde über niemanden urteilen. Ich werde nichts anderes tun, als dich in deiner Familie und deiner Umgebung darzustellen.

Dieses Buch wird nicht mein, sondern dein Buch sein.

In deiner Kindheit hattest du ein beinahe quälendes Bedürfnis, dich auszudrücken, sei es durch das geschriebene Wort, durch Malerei, Tanz, Theater oder Film. Deine wahre Berufung war es zu schreiben. Du hast es später gespürt, und du hast es getan. Und ebenso hast du Marie-Jo wieder zum Leben erweckt, besser, als ich es tun könnte.

Bis morgen, mein kleines Mädchen.

2

»Er war lang,

er war dünn,

große Füße, große Nase,

hungrige Augen.

Er war lang,

er war dünn,

wie lächerlich er war, Juchhe!«

Immer ein wenig hungrig, sicher, wie all die Belgier, die nicht reich waren und sich keine Lebensmittel auf dem Schwarzmarkt besorgen konnten. Ich war gerade fünfzehn geworden, und unser Hausarzt hatte mir mitgeteilt, so wie es mir selbst später irrtümlicherweise mitgeteilt werden sollte, dass mein Vater nur noch zwei Jahre zu leben habe. Bei ihm jedoch war es wirklich ernst, denn er litt seit langem an einer Angina pectoris, die zu der Zeit noch nicht heilbar war.

Trotzdem, und trotz meiner unendlich großen Bewunderung, ja beinahe Verehrung für meinen Vater hat dieses kleine Gedicht, an dessen Fortsetzung ich mich nicht erinnere und das ich in der Dachkammer, in die ich mich zurückzog, auf ein Stück Papier gekritzelt hatte, einen heiteren Ton.

Das war im Sommer 1917, und da ich wusste, dass ich die zwei Jahre bis zum Abitur nicht bei den Jesuiten in der Rue Saint-Gilles würde verbringen können, streifte ich so oft wie möglich früh am Morgen und spät am Abend in den belebten Straßen oder auf den grünen Hügeln umher.

Ich hatte Hunger, jawohl, Hunger auf alles, auf die Sonnenflecken an den Häusern, auf die Bäume und die Gesichter, Hunger auf alle Frauen, deren Weg ich kreuzte, und deren wippende Hintern genügten, um bei mir fast schmerzhafte Erektionen auszulösen. Wie oft habe ich diesen Hunger mit Mädchen gestillt, die älter waren als ich, in einem Hausflur, in einer dunklen Straße? Oder aber ich ging verstohlen in eines dieser Häuser, wo am Fenster eine mehr oder weniger üppige und begehrenswerte Frau ruhig strickte und die vergilbte Gardine zuzog, sobald ein Kunde hereinkam. Andere Gardinen lösten nach Einbruch der Dunkelheit Sehnsucht in mir aus, wenn ich hinter dem schwach leuchtenden Schleier wie bei einem chinesischen Schattenspiel einen Mann und eine Frau erblickte, die umhergingen, als wäre das Paar, das sie bildeten, dort vor der Welt in Sicherheit.

Ich hungerte nach Leben, und ich streifte auf den Märkten umher, betrachtete hier das Gemüse, dort das farbenfrohe Obst, an anderer Stelle die Blumenstände.

»Große Nase«, jawohl, meine kleine Marie-Jo, denn ich sog das Leben durch die Nasenflügel, durch alle Poren ein, die Farben, die Lichter, die Gerüche und die Geräusche der Straße.

Ich habe das alles schon früher einmal in einem anderen Zusammenhang erzählt, und jetzt rufe ich die Erinnerung daran wach, für dich, bei der das, dessen bin ich sicher, etwas zum Klingen bringt, und auch für deine Brüder, die mich weniger gut kennen, als du mich gekannt hast.

Wir waren arm. Nicht wirklich arm, nicht ganz unten auf dieser sozialen Leiter, die der bürgerliche Mittelstand, die Wohlhabenden, die Reichen überall auf der Welt erfunden haben und die bei mir Empörung hervorrief. Waren wir nicht alle Menschen?

Ganz unten auf der Leiter standen damals die Fabrikarbeiter, deren Kinder, die lärmend auf der Straße spielten, meine Mutter als Strolche bezeichnete. Auf der nächsthöheren Sprosse standen die Handwerker, denn auch sie arbeiteten mit ihren Händen, auch sie machten sich schmutzig. Wir dagegen befanden uns auf der Sprosse darüber, auf der drittuntersten. Mein Vater war Angestellter, Buchhalter, immer dunkel gekleidet, würdevoll und makellos rein. Man nennt sie heute die weißen Kragen. Damals sagte man Intellektuelle, weil sie ihren Lebensunterhalt mit Kopfarbeit verdienten. Hatte er nicht, im Gegensatz zu seinen Brüdern, sein altsprachliches Abitur gemacht?

Diese Intellektuellen waren in Wirklichkeit ärmer als die Handwerker und Arbeiter. Um sich davon zu überzeugen, genügte es, am Nikolaustag, dem Festtag der Kinder, morgens durch die Straßen zu gehen. Mit der Übersetzung des Namens haben die Amerikaner aus dem Heiligen »Santa Claus« gemacht, der mit seinem rentierbespannten Schlitten über die Dächer fährt.

Auf den dicht bevölkerten Straßen sah ich die Kinder stolz mit ihren vernickelten Tretautos, mit Kinderfahrrädern, mit kompliziertem Modellspielzeug von Meccano spielen, während ich, außer dem traditionellen Lebkuchen, einen Teller mit Trockenobst, auf dem in der Mitte eine Apfelsine lag, und die Farbtuben bekommen hatte, die in meinem Malkasten, den ich schon jahrelang hatte, die leeren Tuben ersetzten. Denn ich malte leidenschaftlich gerne, so wie du es getan hast, aber ich beschränkte mich darauf, ohne viel Phantasie Ansichtskarten zu kopieren.

Verstehst du, warum ich sehr viel später, als ihr, du und deine Brüder, an Weihnachten eure prächtigen Geschenkpakete öffnetet, manchmal unbewusst sehnsüchtig lächeln musste? Ihr wart reich. Nichts konnte euch verzaubern, und darum hattet ihr weniger Glück als ich. Ich hatte oft Angst um euch. Manchmal bedauerte ich euch. Im Grunde ist es ein Glück, arm geboren zu werden und den Wert einer einfachen Apfelsine schätzen zu können.

Ich arbeitete als Gehilfe in einer Buchhandlung, und ich schämte mich ganz und gar nicht, meine Freunde vom Collège Saint-Servais zu bedienen. Danach wurde ich ein junger Reporter und konnte mir endlich das Fahrrad kaufen, von dem ich seit meiner frühesten Kindheit geträumt hatte. Sicher, meine Mittel blieben weiterhin sehr begrenzt, ich trug immer noch Kleider, die an den Schaufensterpuppen elegant aussahen, aber nach dem ersten Regen einliefen, sodass mir meine Hosen zu kurz und meine Jacken an den Schultern zu eng waren.

Das war nur ein kleiner Wermutstropfen in dem Leben, das ich fest anpackte, ein Leben, in dem alles wichtig war, eine flüchtig wahrgenommene Frauengestalt, Gesichter, die vorbeiglitten wie auf Bildern einer Austellung, die Gelbfärbung der Blätter und das seidige Grün der Wiesen im Sonnenlicht.

Hast du, habt ihr das gekannt, ihr vier, in den weitläufigen Gärten, die unsere Häuser oder unsere Schlösser umgaben? Ich würde es nicht beschwören, und ich fühle mich daran etwas mitschuldig. Ein Chauffeur fuhr euch im Auto zur Schule oder zum Collège und brachte euch wieder nach Hause. Ein Kindermädchen oder eine Gouvernante empfing euch, wenn ihr nach Hause kamt, bereit, eure Wünsche zu erfüllen.

Welches Schicksal erwartete mich? Ich wusste es nicht, und diese Frage rief oft Angst in mir hervor.

Diese Frage war auch euch vieren vertraut. Für mich ging es nicht um Gene, sondern um Weitergabe, und aus dem Buch eines Professors, der durch drei Provinzen gereist ist, um meiner Herkunft nachzuspüren, habe ich erfahren, dass meine frühesten bekannten Vorfahren seit dem siebzehnten Jahrhundert Leute vom Land waren, keine wohlhabenden Bauern, sondern Landarbeiter, die ihre Arbeitskraft wöchentlich, monatlich oder jährlich zur Verfügung stellten.

Das sind auch eure Vorfahren, wenigstens väterlicherseits. Mütterlicherseits sind sie ebenso von Bedeutung, aber was Tigy, meine erste Frau, oder meine zweite Frau aus Kanada angeht, sind meine Kenntnisse unvollständig.

Du hast Tigy bei Marc kennengelernt, mein kleines Mädchen, und wie deine Brüder nanntest du sie liebevoll Mamiche. Wahrscheinlich bist du zu ihr gefahren, in das Haus in Nieul-sur-Mer im Département Charente-Maritime, wenige Schritte von La Rochelle entfernt. Wisst ihr, meine Söhne und meine Tochter, dass ich dieses sehr alte Haus, das vor Jahrhunderten eine Priorei war, mit dem Gedanken eingerichtet habe, dass meine Enkelkinder dort eines Tages ihre Ferien verbringen würden? Das ist mehr oder weniger eingetreten, aber ich bin nicht mehr dort, um euch zu sehen, weil wir geschieden sind, Tigy und ich, obwohl wir gute Freunde geblieben sind.

Ich habe sie getroffen, als … Das scheint nur Marc und seine Kinder zu betreffen, aber in Wirklichkeit betrifft euch das alle vier, denn ich bin davon überzeugt, dass unsere Umgebung, dass die Menschen, denen wir in unserer Kindheit und unserer Jugendzeit begegnen, einen Einfluss auf unseren Charakter und unser Schicksal haben.

Als Reporter bei der Gazette de Liège war ich durch Zufall auf eine Gruppe junger rapins1 getroffen, wie man damals sagte, das heißt junge Maler, die frisch von der Akademie kamen oder gerade ihr Studium beendeten. Durch sie lernte ich ein junges Mädchen kennen, Régine Renchon, deren Vornamen ich nicht mochte und die ich in Tigy umtaufte, ein Wort, das nichts Bestimmtes bedeutet, auf jeden Fall nicht »Königin«!

Sie war ziemlich groß, trug einen unförmigen braunen Mantel und Schuhe mit flachen Absätzen. Auf ihren ebenfalls braunen Haaren, die in der Mitte gescheitelt waren und glatt herabfielen, saß eine braune Baskenmütze aus demselben Stoff wie ihr Mantel. Keine Spitzen, keine Stickerei, kein Firlefanz. Sie ging mit großen, energischen Schritten, ohne um sich zu blicken, und ihre von dichten Brauen beschatteten Augen blickten starr geradeaus.

Sie besaß eine wache Intelligenz, umfassende Kenntnisse, vor allem auf dem Gebiet der Kunst, und in unserem kleinen Kreis, den meine Freunde und sie gebildet hatten, waren alle beeindruckt von ihren scharfzüngigen, doch immer freundlichen Bemerkungen, die manchmal von einer Ironie ohne Bösartigkeit gefärbt waren.

War es bei mir Liebe auf den ersten Blick? Nein, aber ich suchte ihre Nähe, ich träumte immer noch von zwei Schatten hinter einem schwach beleuchteten Vorhang, und ich stellte es mir schön vor, mich abends mit ihr hinter diesem Vorhang zu verbergen, einer dieser zwei Schatten zu sein.

Einen Abend in der Woche gingen wir in ihr Atelier, das an die Stelle der Caque2 trat, von der ich so oft erzählt habe, und nach drei Monaten hatte ich die Gewohnheit angenommen, um neun Uhr abends vor der Tür der Kunstakademie auf sie zu warten, wo sie einen Kurs in Aktmalerei besuchte. Wir gingen Arm in Arm durch die am schwächsten beleuchteten und unbelebtesten Straßen bis zu ihr nach Hause, und wenn wir auch manchmal stehen blieben, um uns zu küssen, so sprachen wir doch vor allem über Phidias und Praxiteles, über Rembrandt und Van Gogh, über Platon, Villon, Spinoza und Nietzsche.

Liebe? Ja, zweifellos, aber vor allem auf geistiger Ebene, wobei das Fleisch am Ende dennoch seine Rolle gespielt hat, wenn auch ohne Leidenschaft oder Ekstase.

Sie wohnte mit ihrer Familie in einem geräumigen und eindrucksvollen Haus, mit einem Portal, das aus der Zeit stammte, als es noch Pferdegespanne gab, einem riesigen Vorbau, ehemaligen Pferdeställen im hinteren Teil des Hofes und einer breiten Marmortreppe mit doppeltem Aufgang, die ins Hochparterre führte. Die Familie lebte vor allem in der zweiten Etage, in die ich bald jeden Abend hinaufstieg, um bis zehn Uhr dort zu bleiben.

Ein Salon mit Stilmöbeln, eine jüngere Schwester, Tita, deren Zöpfe noch auf dem Rücken baumelten, am Klavier, während ihr Vater, der das Aussehen eines wohlhabenden und gemütlichen Bourgeois hatte, die Noten umblätterte. Ihre Mutter, klein und breit, immer in Bewegung, und ein kleines Mädchen, schön wie eine chinesische Porzellanfigur, das für sich allein tanzte und sehr früh sterben musste, weil es mongoloid war.

Mein künftiger Schwiegervater war von ähnlicher Herkunft wie die Simenons. Früh Waise geworden, hatte er seinen Lebensunterhalt als Tischlerlehrling verdient, und eine Familie aus der Nachbarschaft mit vielen Kindern hatte ihn adoptiert. Was macht eines mehr, wenn man bereits sieben oder acht hat und keine Erbschaft zu verteilen … Meine zukünftige Schwiegermutter war eins von diesen vielen Kindern, und sie verliebte sich in den Jungen, der von ihrer Familie aufgenommen worden war.

Der Vater war ein ziemlich ungewöhnlicher Kerl. Als er Arbeiter oder Werkmeister in einer Kesselfabrik in Valenciennes auf der anderen Seite der belgischen Grenze war (denn er liebte es, mit den Seinen umzusiedeln), hatte er ein neues System zur Reinigung der Kessel erfunden, das weitgehend übernommen wurde. Von da an lebte er von seiner Erfindung, gab jede Erwerbsarbeit auf und verbrachte seine Tage mit ernster und nachdenklicher Miene in seinem Sessel. Wenn man ihn fragte, woran er dachte, antwortete er einfach: »Ich erfinde …«

Leider erfand er nichts mehr, und es kam der Tag, an dem er wieder seine Brötchen verdienen musste. Da er eine schöne Baritonstimme hatte, wurde er Vorsänger in der Pfarrkirche. Ein seltsamer Zufall: Der Vater meiner zweiten Frau, die ich D. nennen werde, wie ich es seit fünfzehn Jahren tue, war kurz nach seiner Heirat ebenfalls Vorsänger in der Kirche, allerdings in Kanada.

Was Schwiegervater Renchon betrifft, so stieg er, nachdem er geheiratet hatte, schnell auf, und als ich ihn kennenlernte, war er der angesehenste Innenausstatter, Dekorateur und Kunsttischler von Luxusmöbeln der Stadt, und mein Onkel Henri-de-Tongres, Henri-der-Reiche, ein Bruder meiner Mutter, hatte sich, wie so viele andere, an ihn gewandt, um sein Schloss in Limburg auszustatten.

Mein Schwiegervater hatte vier Kinder, so wie ich vier gehabt habe. Er hat eins davon, ein Mädchen, verloren, so wie ich eins verloren habe. Aber haben wir sie wirklich verloren? Ist das fehlende Kind nicht, wie es oft der Fall ist, in uns lebendig geblieben? So war es bei meinem Schwiegervater. So war es bei mir, mein geliebtes kleines Mädchen.

Ich war siebzehn Jahre alt, als ich Tigy begegnete. Ich war achtzehn, als ich den Wehrdienst vorzeitig ableistete und in einem eisigen Winter mit den Besatzungstruppen in die Root Kasern (die rote Kaserne) nach Aachen geschickt wurde. Dort musste ich mitansehen, wie Frauen beim Einkaufen einen Schubkarren voller Geldscheine von hundert, tausend und dann von Millionen Mark vor sich herschoben, während wir, meine kahlgeschorenen Kameraden und ich, mit unserem Sold von fünfundzwanzig belgischen Centimes in den prächtigsten Restaurants der Stadt aßen.

Jeden Tag schrieb ich, trotz meiner eiskalten Hände, einen langen Brief an Tigy, manchmal zwei, und ich nehme an, dass sie sie aufbewahrt hat. Sie stellten eine Hymne an die Liebe dar, weil mein Herz davon überfloss. Später habe ich begriffen, dass es mehr eine Hymne an die Frau als eine Hymne an eine bestimmte Person war. Ich gestehe, dass ich diese leidenschaftlichen Sätze gerne noch einmal lesen würde. Ich glaube, es sind die romantischsten, die ich je geschrieben habe.

Um nicht weiterhin von Tigy getrennt zu sein, bat ich um meine Verlegung nach Lüttich in die Caserne de Lanciers, weniger als vierhundert Meter vom Haus meiner Mutter entfernt, was auch bewilligt wurde, und jeden Abend stieg ich um acht Uhr die beiden Stockwerke zum Salon meiner zukünftigen Schwiegereltern hinauf.

Mein Vater starb, als ich mich in Antwerpen, wohin die Gazette mich geschickt hatte, mit einer entfernten Cousine in einem Stundenhotel vergnügte, und als ich in Lüttich aus dem Zug stieg, erblickte ich Tigy und ihren Vater, die mich erwarteten, um mir die Nachricht schonend beizubringen.

Mein Vater lag aufgebahrt, vollständig angezogen, die Hände auf der Brust gefaltet, und ich musste mich überwinden, meine Lippen auf seine kalte Schläfe zu drücken.

Ich war neunzehn Jahre alt. Wenige Tage später verließ ich Lüttich in Richtung Paris, wo mir eine Anstellung als Sekretär bei einem Schriftsteller in Aussicht gestellt wurde, der damals sehr bekannt war, heute aber vergessen ist.

Dies, ich vergesse es nicht, Marie-Jo, ist dein Buch und folglich auch das Buch deiner Brüder. Ich bitte um Verzeihung, dass ich so weit in meine Vergangenheit zurückgegangen bin. Ich denke, das war notwendig, selbst wenn ich mich auch an manchen bereits gesagten Dingen aufgehalten habe. Obwohl viele Jahre bis zur Geburt von Marc vergehen sollten, deinem älteren Bruder, bei dem du so oft Zuflucht gesucht hast, so werde ich schließlich doch zu ihm kommen.

Gute Nacht, kleines Mädchen.

3

Eine kurze Zusammenfassung, meine Kinder, wie seit meiner Abreise aus Lüttich mein Leben in Paris und anderswo war, bis zu dem Zeitpunkt, als ich schließlich »Familienvater« wurde, ein Ausdruck, den ich nach Marcs Geburt benutzte, als ein Journalist mich fragte, was ich als meine Haupttätigkeit betrachtete.

»Familienvater!«

Ich war stolz darauf, und ich spürte tatsächlich, was dieses Wort an Freuden, Verantwortung und Unruhe bereithält.

Ein schlechtbeleuchteter Bahnsteig nachts in Lüttich, Nebel, der die Szenerie noch mehr dramatisierte. Auf dem Bahnsteig Tigy und ihr Vater, deren Gesichter und Abschiedsgesten ich verschwommen durch die schmutzigen und feuchten Fensterscheiben sah. Das war am 14. Dezember 1922, was euch lang her vorkommen muss, mir jedoch ganz nah erscheint.

Im Morgengrauen die Vororte von Paris, Häuser wie Felswände zu beiden Seiten der Gleise, ärmliche und graue Häuser, deren Fenster zum größten Teil erleuchtet waren und in denen kleine Leute sich eilig anzogen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu hasten. Die abscheuliche Gare du Nord, wo aus ich weiß nicht wie vielen Zügen halb wache, mürrische Menschen quollen, die scharenweise zu den Ausgängen strömten.

Es regnete, und das eiskalte Wasser drang sofort durch meinen Baumwollmantel und meine abgelaufenen Sohlen. Mein Koffer aus Kunstleder, der alles enthielt, was ich besaß, war schwer und zog mich an einer Seite hinunter. »Pardon, Madame, hätten Sie wohl ein Zimmer frei, nicht zu teuer?« – »Alles belegt.« Während der Nachkriegszeit war in den Pariser Hotels immer alles belegt.

Um mich herum Häuser, die anders aussahen als die, die ich kannte, ein unglaublicher Verkehr, Straßenbahnen, Pferdedroschken, Taxis, alles durcheinander. Eine lange, abschüssige Straße. Fünf, sechs, vielleicht zehn Hotels, mehr oder weniger ansprechend.

»Alles belegt!« Die Antwort kam schroff und mitleidlos, und die feuchte Kälte durchdrang mich immer mehr.

Ein runder Platz. Ein Boulevard zur Linken, der Boulevard Rochechouart, dessen Name mir dank der Romane, die ich gelesen hatte, geläufig war. Also Montmartre! Ein grauer und schmutziger Montmartre.

»Pardon, Madame …«

Eine Windmühle auf der anderen Seite des Boulevards. Moulin Rouge. Leere oder geschlossene Cabarets, Le Rat Mort, l’Enfer et le Paradis … Place Pigalle. Place Blanche. Ich schleppte mich weiter, die Hand, die den Koffer trug, wurde steif vor Kälte, aber ich war glücklich.

Place Clichy. Gasthaus Weber, wo so viele berühmte Maler und vor allem Schriftsteller auf der Terrasse gesessen hatten. Da Dezember war, standen keine Tische draußen, und durch den Regen waren nicht einmal die Lichter im Innern des Lokals zu sehen.

Boulevard des Batignolles. Ein alter Refrain, den ich an den Straßenecken von Lüttich gehört hatte:

»Maria, Maria, der Schrecken der Batignolles …«

Eine Straße zur Rechten, ein Hotelschild. »Pardon, Monsieur, haben Sie …« Ah! Ja, es war ein Zimmer frei, eine Mansarde, in einem Stockwerk, an dessen unteren Treppenabsatz der rote Läufer endete.

Ich stellte meine Last ab. Dann eilte ich zu der Adresse, die mir der Schriftsteller, dessen Sekretär ich werden sollte, schriftlich mitgeteilt hatte. Am Ende einer Sackgasse ein kleines, verwahrlostes Haus. Die Tür stand weit offen. Eine Stimme rief mir von oben zu: »Kommen Sie herauf!«

Alles war grau, alles war schmutzig, alles war trüb wie in einem Verwaltungsgebäude. Zwei junge Frauen, ein Mann mit rotem Gesicht und rotem Haar, ein anderer, älterer Mann mit gepflegterem Äußeren und einem schmalen braunen Schnurrbart.

Er stellte sich vor: »Capitaine T…«

»Ich komme wegen der Stelle.«

»Sind Sie der junge Belgier? Sprechen Sie Französisch?«

Ich würde niemals der Sekretär des Schriftstellers werden. Eine der beiden jungen Frauen mit dem langen Madonnengesicht und den hellen Augen hatte diese Stellung inne, und was man hier suchte, war ein Bürogehilfe. Dann würden sich meine Träume eben nicht verwirklichen. Ich war schon glücklich, in Paris zu sein und hier meinen Lebensunterhalt zu verdienen, im Gegensatz zu so vielen jungen Männern und Mädchen, die jeden Tag den Zügen aus der Provinz entstiegen und auf die Bahnhöfe der Hauptstadt quollen.

Paris! Das war alles, was zählte.

»Sie werden sechshundert Franc monatlich verdienen.«

»Ja, Monsieur.«

»Nennen Sie mich Capitaine …«

Ich war nämlich in Wirklichkeit im Dienste einer politischen Vereinigung der extremen Rechten, deren Präsident mein Romanschriftsteller war. Er wohnte im Erdgeschoss.

Man zeigte mir meinen Platz. Ein Küchentisch, bedeckt mit Packpapier, das mit Reißzwecken befestigt war. Zwei Stunden später wurde ich ins Allerheiligste vorgelassen, und ein großer Mann mit rauer Stimme und einem Monokel im Auge betrachtete mich von Kopf bis Fuß.

»Sie sind der kleine Belgier?«

»Ja, Monsieur.«

»Capitaine T… wird Ihr Vorgesetzter sein. Ich habe Ihre Referenzen gelesen.«

Ein vornehmer Wink zur Tür. In der folgenden Zeit würde ich nur noch ein einziges Mal dieses Zimmer betreten, das für die in der ersten Etage, zu denen ich in Zukunft gehörte, etwas Heiliges an sich hatte.

Ich hatte Hunger. Ich würde immer Hunger haben, diesmal nicht mehr wegen des Krieges und der Besatzung, sondern weil ich nur sechshundert Franc im Monat verdiente, und weil ich zweihundertfünfzig davon meiner Mutter versprochen hatte. Ich ernährte mich vor allem von Brot, Camembert und Kutteln à la Caen3, mit deren fetter Brühe man eine große Menge Brot herunterbekam.

An der Ecke des Boulevard des Batignolles gab es ein großes Lebensmittelgeschäft, das mich unwiderstehlich anzog. Ein ganzes Schaufenster stellte kalte Speisen aus, Langustensalate, halbe Hummer in Gelee oder Mayonnaise, Platten mit gemischten Wurstwaren, und wie meinen Pferden in der Kaserne nach dem Reiten lief mir, die Stirn gegen die Scheibe gedrückt, das Wasser im Mund zusammen.

Eines Tages …

Ich war nicht ehrgeizig. Ich würde es während meiner Karriere, die so bescheiden begann, nie sein. Heute weiß ich diese mehr als bescheidenen Anfänge zu schätzen, die mich den kleinen Leuten meines Viertels in meiner Geburtsstadt näherbrachten. Ich war nicht an der Gare du Nord ausgestiegen, »um Paris zu erobern«, wie mir stolz ein Landsmann sagte, der Frankreich zwei Monate später verließ und seine Träume aufgab. Ich kam, um … Im Grunde, weil Tigy Malerin war und gerne in die Atmosphäre von Montparnasse eintauchen wollte, wo man damals mit Malern aus aller Welt in Berührung kam.

Wir lernten sie im Dôme kennen, im Coupole, im Jockey, und einige von ihnen, wie zum Beispiel Vlaminck, Derain, Kisling, Picasso, sollten unsere Freunde werden.

Drei Monate zuvor: Briefe und Pakete wiegen und frankieren, sie zur Post bringen, Briefumschläge adressieren für den Fall, dass sich die Aktivisten der Vereinigung dringend versammeln sollten.

Zu den Streiks zum Beispiel, wie der der Metro und der Straßenbahn, als die Absolventen der École polytechnique in Uniform und mit weißen Handschuhen die Wagen fuhren, bis die Streikenden wieder zur Arbeit zurückkehrten.

Mein Romanschriftsteller empfing mich wieder im Allerheiligsten.

»Möchten Sie Privatsekretär eines unserer wichtigen Freunde werden, der soeben seinen Vater verloren hat? Er trägt einen der größten Namen Frankreichs, und …«

Also gut, auf zum Aristokraten! Ich läutete an seiner Tür, die zu einem beeindruckenden Herrenhaus in der eleganten Rue de la Boétie gehörte. Concierge in Livree. Eine weitläufige, mit Stilmöbeln eingerichtete Eingangshalle. Ein Salon, durch dessen Tür ich einen Ballsaal erblickte, der zweihundert Personen aufnehmen konnte, mit vergoldeten Stühlen und Sesseln rundherum und Kronleuchtern, deren mit der Zeit matt gewordene Kristallgehänge zu klirren begannen, sobald ich einen schüchternen Schritt wagte.

Ich befand mich nicht mehr in der Gegenwart, sondern in einer Vergangenheit, die ich mir nur mittels Saint-Simon, Stendhal und Balzac vorstellen konnte. Alles stammte mindestens aus der Zeit von Ludwig XIII. und von Ludwig zu Ludwig bis hin zum enthaupteten Ludwig.

»Wenn Monsieur mir folgen wollen …« Ein Kammerdiener, jung und blond, der nach Landleben roch, dem man aber schwarze Hosen und eine gestärkte weiße Weste angezogen hatte, führte mich in einen anderen Raum, wohl ein Arbeitszimmer. Dort erwartete mich ein schöner Mann mit offenem Gesicht, etwas älter als fünfundvierzig Jahre, mit weißen Haaren an den Schläfen. Es war bereits elf Uhr, doch er trug einen seidenen Morgenmantel über einem helleren Seidenpyjama, und er betrachtete mich mit einer gewissen Sympathie.

»Sie sind zwanzig?«

»Erst im Februar.«

»Nicht verheiratet, nehme ich an?«

»Ich werde im März heiraten.«

Sein Gesicht verfinsterte sich.

»Ich reise viel, und mein Sekretär muss mich begleiten. Ich verbringe einen Teil des Jahres in einem meiner Schlösser.«

Er prahlte nicht damit. Für ihn war es selbstverständlich. Seine Familie gehörte seit dem dreizehnten Jahrhundert dem Adel an. Als Vicomte geboren, war er selbst Comte geworden, als sein älterer Bruder im Krieg gefallen war, und seit dem Tod seines Vaters war er Marquis.

»Ich möchte keine Frau mit auf Reisen nehmen.«

»Meine Frau und ich sind vor allem gute Freunde. Sie ist Malerin und verfolgt ihre eigene Karriere …«

»Unter diesen Umständen stelle ich Sie auf Probe ein. Aber Sie müssen mir versprechen, dass …«

Ich versprach. Den Smoking kaufte ich einem jungen Mann aus Lüttich ab, der später Generalprokurator des Königs wurde, und dann Mitglied der Académie de Belgique, in die er mich eines Tages als mein Bürge einführte.

Eine ziemlich schlichte Hochzeit, trotz des stattlichen Hauses der Renchons. Drei Droschken warteten vor der Tür. Tigy und ihr Vater fuhren mit der ersten, ihre Mutter und Großmutter in der zweiten, und meine Mutter und ich in der dritten. Während der Fahrt hatte ich meiner Mutter, die leise schniefte, nichts zu sagen, und um sie auf andere Gedanken zu bringen, erklärte ich ihr die französische Art, Pommes frites mit Öl anstatt mit Schweineschmalz zuzubereiten.

Die Kirche Sainte-Véronique. Keine lauten Orgelklänge. Nur einige wenige Kirchgänger in den Bankreihen. Die Renchons waren Atheisten und beteten nur Zola an.

Außerdem waren wohl auch der älteste Sohn Yvan, seine Frau und Tita anwesend, aber daran erinnere ich mich nicht.

Da Tigy nicht getauft war, hatte sie drei Wochen lang privaten Katechismusunterricht nehmen müssen. Sie war gestern getauft worden, ging heute früh zur ersten heiligen Kommunion, und jetzt wurde sie kirchlich getraut, wie meine Mutter es verlangt hatte. Aus diesem Grunde habe ich, ungläubig wie ich bin, die Vorsichtsmaßnahme getroffen, euch, meine Kinder, alle vier taufen zu lassen.

Im Rathaus eine Menge Leute, denn hier war ich der kleine Sim, der Reporter, der drei Jahre lang täglich ziemlich scharfzüngige Artikel geschrieben hatte. Meine Kollegen waren anwesend. Der erste Kommunistische Beigeordnete in der Geschichte der guten alten Stadt Lüttich hielt für uns eine sehr lange Rede, wobei er manchmal das Wallonische gebrauchte, und traute uns. Meine Kollegen hatten Geld zusammengelegt, um uns ein großes rotweißes Herz aus geschliffenem Kristall zu schenken.

Die Droschken. Jetzt fuhr ich mit Tigy zusammen und nicht mehr mit meiner Mutter, die sich wohl mit der feindlichen Sippe in einem Wagen befand. Sie hatte die Renchons nie gemocht, auch Tigy nicht. »Mein Gott, Georges, wie hässlich sie ist!«, rief sie aus, nachdem ich ihr meine Verlobte vorgestellt hatte.

Und über die Bewohner des großen Herrenhauses in der Rue Louvrex: »Das sind grandiveux4.« Ein wallonisches Wort, das nicht so einfach zu übersetzen ist. Es war nicht der Fehler meines Schwiegervaters, wenn er so aussah, wie man sich einen Großbürger vorstellte, und durch seinen Beruf gezwungen war, nur beste Schneiderkunst zu tragen.

Mittagessen mit höchstens zehn Personen, nur die Familie. Meine Mutter hatte rote Augen und deutete manchmal ein gezwungenes Lächeln an. Die Unterhaltung schleppte sich mühsam dahin.

Glücklicherweise nahmen Tigy und ich den Nachmittagszug und mussten uns, zum ersten Mal, zusammen in ihrem Zimmer umziehen. Hinter der Tür hörten wir meinen Schwiegervater schwer atmen, der seine Kinder, insbesondere Tigy, vergötterte.

Vier Kinder hatte er, wie ich sie haben sollte, dann nur noch drei. Im Gegensatz zu mir träumte er davon, aus jedem einzelnen einen Künstler zu machen, und das Seltsamste daran war, dass er es schaffte.

Yvan, sein ältester Sohn, ungefähr zehn Jahre älter als ich, war Architekt, einer der ersten, wenigstens in Belgien, die die Haltbarkeit des Stahlbetons studierten, in einer Zeit, in der die Hauptsorge der Architekten noch rein ästhetischer Natur war. Er setzte sich mit dem damals noch wenig bekannten Problem der Schalldämmung auseinander, was den Ausschlag dafür gab, dass er, als er sich nach der Zeit bei seinem Vater in Brüssel niedergelassen hatte, der Architekt von Königin Elisabeth wurde, der Frau von König Albert. Sie war eine bedeutende Förderin von Künstlern, vor allem Musikern, denn sie spielte Geige.

Ich habe sie als kleiner Junge, oben auf den Schultern meines Vaters sitzend, gesehen, in einem goldverzierten Landauer an der Seite ihres Gatten, während ihres »Frohen Einzugs« in Lüttich. Ich sah sie erst viele Jahre später bei meiner Aufnahme in die Académie de Belgique wieder.

Yvan baute für sie ein großes Gebäude mit schalldichten Räumen, das wohl so ähnlich wie Königin-Elisabeth-Stiftung hieß. Jedes Jahr wurden vielversprechende junge Musiker eingeladen, die sich dort, frei von materiellen Sorgen, vervollkommnen und in den verschieden großen Sälen Konzerte geben konnten.

Yvan bekam seinerseits Kinder, und bevor er vor ungefähr zehn Jahren starb, konnte er noch erleben, wie sein Sohn, den ich sehr mochte, ebenfalls Architekt wurde. Auch er hatte, wie man mir erzählte, einen guten Ruf.

Für die älteste Tochter Tigy, die Malerei, die Académie des Beaux-Arts, die Ausstellungen. Malt sie immer noch? Ich weiß es nicht, denn sie spricht nicht darüber in den freundschaftlichen Briefen, die sie mir trotz unserer Scheidung schreibt.

Tita, in die ich heimlich verliebt war, hatte ihren ersten Preis auf dem Konservatorium bekommen und danach Konzerte in zahlreichen Städten und im französischen Rundfunk gegeben. Sie heiratete einen … Klavierstimmer, den Sohn eines Polizeikommissars (oh Maigret!). Als sie älter war, wurde sie Professorin und ließ sich, inzwischen Witwe geworden, irgendwo in der Touraine nieder.

Zum letzten Mal sahen wir uns in Lüttich, als ich mit Teresa dort war. Ihr Mann lebte noch, was uns nicht daran hinderte, uns in einem Café gegenseitig um den Hals zu fallen. Teresa und sie haben sich mit mehr als Sympathie, ja, beinahe verschwörerisch angesehen, und beide herzlich gelächelt.

Mein Marquis war ein echter Marquis de Carabas und besaß mehrere Schlösser in Frankreich, Weinberge an der Loire, Wälder, Felder und Pachtgüter (achtundzwanzig um eines seiner Schlösser), Grundstücke in der Umgebung von Paris, Reisfelder in Italien, eine große Villa im islamischen Stil in Tunesien, hochherrschaftliche Häuser in verschiedenen Städten … und was sonst noch alles!

Bis zum Tode seines Vaters hatte er seine Zeit vor allem zwischen dem Jockey Club, der Jagd und den Zusammenkünften in den aristokratischen Schlössern aufgeteilt, denn seine Familie war durch glänzende Verbindungen inzwischen eng oder weitläufig mit dem gesamten alten Adel von Frankreich und anderswo verwandt.

Der Tod seines Vaters ließ ihn mit einem Wust von Akten und Problemen zurück, von denen er nichts verstand. Und ich, der ich erst zwanzig Jahre alt war, fing nun an, in dem Haufen zu kramen.

Erste Etappe: Aix-les-Bains, wo er jedes Jahr eine Kur machte, und wohin er sich mit großem Aufwand einen Armeebungalow aus Indien hatte kommen lassen. Natürlich war Tigy dabei, aber ohne sein Wissen, und ich angelte mit ihm zusammen im See Saiblinge.

Dann ein Schloss, das kleinste, das älteste, umgeben von einem berühmten Weinberg, wo sich im Laufe der Jahrhunderte Bücher angesammelt hatten, was ein Glück für mich war.

Tigy war immer noch da, in einem ausgezeichneten Gasthof auf der anderen Seite der Loire.

Und dennoch schrieb ich, denn ich empfand das Bedürfnis zu schreiben, wie ich bereits in Paris geschrieben hatte. Aber jetzt schrieb ich, um zu leben, um zu essen, und es handelte sich nicht um Literatur, sondern um kleine Erzählungen für Le Rire, La Vie Parisienne, Sourire, Sans Gêne, Froufrou und schließlich Le Matin, wo ich der großartigen Colette begegnen und dann ihr Freund werden sollte.

»Zu literarisch, mein kleiner Sim! Einfacher, noch einfacher …«

Sie, deren Handschrift die Anmut der Weinranken hatte!

Ein weiteres Schloss, das mit den achtundzwanzig Pachtgütern, den wildreichen Wäldern und den Teichen, die jedes Jahr geleert werden mussten, um aus ihnen tonnenweise Karpfen und Hechte herauszuholen.

Festessen nach der Jagd organisieren, jeden genau an den Platz setzen, den sein Rang verdiente – denn diese Leute sind empfindlich –, das große Morgenmahl überwachen, während die Treiber warteten, die zehn Jagdaufseher des Marquis unten an der Freitreppe in Habtachtstellung standen und die Hunde bellten.

Ich wusste noch nicht, dass ich eines Tages meine eigene Hochwildjagd im Wald von Orléans durchführen würde, dass mich das vom ersten Tag an, nachdem ich ein junges, verwundetes Reh erlegt hatte, anwidern würde und dass ich, gehalten an die Vergabebedingungen, diese wöchentlichen Jagden ein Jahr lang würde abhalten müssen, nicht persönlich, Gott sei Dank!, sondern indem ich mich durch meinen vorzüglichen Kumpan Constantin-Weyer vertreten ließ.

Telefongespräche, manchmal des Nachts, mit einem Bankier in Paris, London oder sonst wo, mit dem der Marquis über ein finanzielles Geschäft diskutieren wollte, das ihm soeben durch den Kopf gegangen war.

Ich lernte auch, dass ein hochwohlgeborener Mann die Rechnungen von Cartier, van Cleef und Arpels, von seinem Schneider und von denen der Marquise erst nach einem oder zwei Jahren Mahnens bezahlt. Und weiter, dass man die kleinen Lieferanten oder Handwerker nach einer bestimmten Frist nur so bezahlt, indem man die Zahlen auf den Rechnungen mit einem Rotstift durchstreicht und sie durch Zahlen ersetzt, die zehn oder zwanzig Prozent niedriger sind.

»Diese Leute erhöhen ihre Preise wegen unseres Namens.«

Ich habe erfahren, dass es in der unerforschten Bibliothek höchst seltene Erstausgaben von Pascal und anderen berühmten Autoren gab und vielleicht noch gibt, die über Jahrhunderte von den Vätern an die Söhne vererbt wurden.

Ich habe in den zwei Jahren viele Dinge gelernt, und wenn mein Marquis mir freundlich gesinnt war, huschte ihm manchmal ein Lächeln à la Talleyrand über die Lippen, denn ich blieb beharrlich der kleine Junge aus Outremeuse5, und meine Empörung fiel deswegen nur noch heftiger aus.

Ich empfand das Bedürfnis, in Paris zu sein, um weiterhin meine Geschichten zu schreiben, sie zu verkaufen, zu versuchen, einen erfolgreichen Roman zu schreiben, und es, wer weiß, sogar zu schaffen.

Tigy war immer dabei, inkognito, und manchmal zwanzig Kilometer weit weg. Abends fuhr ich mit dem Fahrrad zu ihr und war morgens um acht Uhr wieder im Schloss. Ich erinnere mich nicht, dass der Marquis sie jemals traf.

Wir trennten uns in aller Freundschaft, er und ich, und ich habe ihn zu anderen Gelegenheiten mehrmals wiedergesehen, einmal sogar, als ich mit dem Vorschlag zu ihm kam, eins seiner Schlösser zu kaufen, eines von den kleinsten, selbstverständlich.

Gute Nacht, Marie-Jo, gute Nacht, meine Jungen.

4

Soweit ich in meinen Erinnerungen auch zurückgehe, ich finde dort einen nie gestillten Hunger, alles kennenzulernen, was lebt und was nicht lebt – aber lebt nicht alles, wie ich versucht bin zu glauben? Ich wäre gerne nicht nur ich selbst gewesen, so jung und unbedeutend, sondern alle Menschen, die der Erde und des Meeres, der Schmied, der Gärtner, der Maurer und die, die sich an die Sprossen der sozialen Leiter klammern, von der so oft die Rede ist, angefangen beim kleinen Lehrling, der ich für meinen Marquis war, bis hin zu der Prostituierten in den heißen Vierteln, die ich mit Widerwillen so nenne, da ich abfällige Bezeichnungen verabscheue, und zum Clochard an den Quais der Seine oder den Seehäfen.

Erinnert dich das nicht an etwas, mein Mädchen?

Meinen Beruf erlernen, dem ich mich lediglich annäherte, und mir die Lehrzeit auferlegen, durch die jeder muss, so wie Virtuosen die Tonleiter üben und Berufsathleten Jahre damit zubringen, jeden einzelnen ihrer Muskeln und ihrer Reflexe zu trainieren. Ich frage mich heute, mit siebenundsiebzig Jahren, ob ich mein Leben nicht dazu benutzt habe, Tonleitern zu erlernen und zu üben, die Schule der Straße zu besuchen und gleichzeitig bis zur Betäubung Bücher zu lesen.

Und ich empfinde hier wieder die Freude, mich auszudrücken, mit demselben Angstgefühl, das ich sechzig Jahre lang gekannt habe. Nicht mehr mittels der Schreibmaschine, auch nicht des Tonbandgeräts, nein, durch das Schreiben mit der Hand finde ich zu einer wirklichen Begeisterung zurück, als begänne das Leben noch einmal von vorn.

Vor kaum einer Woche wählte mich einer meiner ausländischen Leser, der mir sagte, er habe mein ganzes Werk gelesen, zum Schiedsrichter in einem Konflikt mit seinem Sohn und bat mich, ihm eine einzige Frage zu beantworten:

»Ist die Arbeit eine Freude oder, im Gegenteil, eine Strafe, die uns auferlegt worden ist und die wir nur mit stummer Auflehnung hinnehmen?«

Im Gegensatz zur Bibel, die den Gott der Juden und der Christen sagen lässt: »Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen …« antwortete ich, dass die Arbeit uns gleichzeitig Freude und Stolz verschaffe, jedoch unter der Bedingung, dass wir eine Arbeit wählen können, die uns interessiert oder begeistert, was leider nicht jedem in unserer Gesellschaft gegeben sei.

Du kennst dich da aus, mein Liebling; du hast dich sehr jung verschiedenen Disziplinen unterworfen, die du, nachdem du sie manchmal ruhen ließest, während deiner letzten Tage wieder aufnahmst.

Ich habe dir am Anfang dieser Hefte angekündigt, dass ich von dir und deiner Umgebung, insbesondere von deiner Mutter und deinen Brüdern sprechen würde.

Bevor ich zu alldem komme, was du in deinem kurzen, aber sehr reichen Leben geschrieben hast, halte ich es für notwendig, dich einzuordnen und all das zutage zu fördern, was aus dir den außergewöhnlichen Menschen gemacht hat, der du warst, und der du für mich, sicher noch für einige andere, weiterhin sein wirst. Ich muss also, für dich und für deine Brüder, in aller Offenheit sagen, was ich gewesen bin, denn das Bild, das man sich von seinen Eltern macht, ist notwendigerweise unvollständig.

Vieles von dem, was ich hier preisgebe, ist nicht neu. Ich habe in meinen Büchern oft von mir gesprochen, selbst mittels der Figuren meiner Romane. Die Leute, die alles gelesen haben, was ich geschrieben habe, werden immer zahlreicher. Ihre Briefe beweisen mir, dass sie dennoch nicht die gleiche Vorstellung von mir haben.

Nun, und die anderen? Und ihr vier?

Du hast wirklich alles gelesen, sogar mehrmals, und mit Randbemerkungen versehen. Die Fragen, die du mir stelltest, deine Überlegungen beweisen mir, dass du immer versucht hast, mich zu verstehen. Was deine drei Brüder angeht, so weiß ich nicht, was sie gelesen haben, denn sie sind Männer, und Männer haben eine gewisse Abneigung dagegen, Fragen zu stellen und Vertrauliches preiszugeben. Sie haben mich mit den Augen von Kindern und Jugendlichen gesehen. Nicht sie haben die Bilder gewählt, die ihnen unauslöschlich ins Gedächtnis geschrieben sind, und jetzt, gegenüber einem Greis, ist es schwieriger denn je, sich zu öffnen.

Hab keine Angst, geliebte Marie-Jo, ich werde nicht mehr lange von mir sprechen, obwohl es mir eine Freude ist, zwanglos mit euch vieren zu plaudern. Ich werde versuchen, kurz das zu streifen, was ihr von meinem Leben nicht oder nur teilweise gewusst habt. Nicht, indem ich mich nach dem Kalender richte, sondern indem ich euch flüchtige Bilder zeichne, kleine Skizzen von dem, was meiner Meinung nach wichtig war.

Ich war bei meinem Marquis angelangt, von dem ich mich trennte, um davonzufliegen, wie ich aus Lüttich davongeflogen war, in Richtung Abenteuer. Er hat mir auf eine zurückhaltend herzliche Art viel beigebracht.

Ein einziges Bild noch, eine Geste, die euch alle an einige meiner Reaktionen erinnern wird. Während einer bestimmten Zeit in Lüttich, als ich mich unter die jungen Maler, die rapins, mischte, hatte ich von ihnen den schwarzen breitkrempigen Hut übernommen, die Künstlerschleife, ebenfalls schwarz, und ich ließ mein damals welliges und dichtes Haar wachsen. Hieß das nicht, eine Uniform überziehen? Und hegte ich nicht ein instinktives Misstrauen gegenüber allen Uniformen, genauso wie gegenüber Medaillen, Diplomen, Titeln und Ehrungen?

Nun, als ich bei dem Marquis anfing, hatte ich mein Haar von neuem wachsen lassen, verglichen mit den Hippies von gestern und vorgestern auf maßvolle Art. Eines Abends, als wir in einem der Herrenhäuser gemeinsam aßen – wir hatten beide eine Schwäche für Brathering, den wir bei seinem Hausdiener öfter bestellten, als es schicklich war – kam er zu mir und hob mit einer väterlichen Geste die blonden Locken an, die meinen Nacken bedeckten. Ich kann nicht sagen, dass seine Geste ironisch oder verächtlich war, aber ich verstand, dass sie bedeutete: »Haben Sie das wirklich nötig?«

Am nächsten Tag ging ich zum Friseur.

Dafür hatte auch ich in Bezug auf ihn Gedanken, die ihm nicht gefallen hätten. Er hatte eine Zeitung im Berry geerbt. Warum entschloss sich dieser Mann der Vergangenheit, der mit seinen berühmten Vorfahren lebte und nur mit seinesgleichen verkehrte, mit fünfundvierzig Jahren dazu, Senator zu werden? Sicher, einer seiner Ahnen war Pair von Frankreich gewesen, aber das war unter einem König. Das wonach er da trachtete, war ein politisches Amt in einer Republik, die demokratischer war als heute, und ich schrieb, unter seinem Namen, richtige Wahlartikel, bevor er bemerkte, dass er nicht die geringste Chance hatte, gewählt zu werden.

Kleine Schwächen beim einen. Kleine Schwächen beim anderen.

Ich habe mich an den Abend mit dem langen Haar erinnert, und das hat mich getröstet.

Ein kleines Hotelzimmer in der Rue des Dames, wieder im wimmelnden Quartier des Batignolles. Jetzt waren wir zu zweit, die zwar nicht richtig Hunger hatten, aber auf viele Dinge verzichteten. Tigy, die noch nie Essen zubereitet hatte, wärmte auf der Fensterbank die Gerichte auf, die wir schon gar gekocht kauften, denn ein Schild unten im Treppenhaus besagte, dass es den Mietern bei fristloser Kündigung untersagt sei, auf den Zimmern zu kochen.

Meine Erzählungen mehrten sich, und ich hatte mir eine alte, klappernde Schreibmaschine geliehen, da ich nicht in der Lage war, sie zu kaufen. Die Zahl meiner Pseudonyme stieg mit der der Zeitungen, für die ich arbeitete, und wir konnten oft nach Montparnasse fahren, um mit den Malern in Berührung zu kommen, von denen alle Welt sprach, und um die Ausstellungen in der Rue du Faubourg Saint-Honoré und in der Rue La Boétie zu besuchen.

Es gab so viele Bilder, dich mich begeisterten und die ich gerne gekauft hätte! Selbst die günstigsten waren zu teuer für meinen Geldbeutel, und heute findet man sie nur noch in Museen, oder sie kosten ein Vermögen.

Meine Zeit war noch nicht gekommen. Ich hatte nicht einmal das, was man eine Visitenkarte nennt. Ich konnte nicht sagen, dass ich schrieb, denn ich war nur ein Lehrling, der mit Gom Gut, Plick und Plock, Poum und Zette oder Aramis Geschichten zeichnete, um die sich die Sammler jetzt, da ich ein alter Mann bin, streiten.

Ich arbeitete sehr schnell. Es kam vor, dass ich acht Erzählungen an einem Tag schrieb, und so konnten wir ein großes und ein kleineres Zimmer mieten, im Erdgeschoss eines dieser wundervollen Häuser im Louis-treize-Stil an der ehemaligen Place Royale, die nach der Revolution aus Gründen, die ich nicht kenne, in Place des Vosges umbenannt worden war.

Kurze Ferien am Meer in der Normandie, wo wir bei einer neuen Freundin wohnten, die dort eine Villa, so frisch und verspielt wie ein Kinderspielzeug, besaß. Sie hielt uns zurück, bestand darauf, dass wir unsere Ferien in ihrem Dorf in der Nähe von Étretat verbrachten. Sie hatte kein Gästezimmer, und so mieteten wir ein leeres Zimmer auf einem nahe gelegenen Bauernhof.

Wir besaßen keine Möbel und würden uns für die wenigen Wochen keine kaufen, und sei es auch nur ein Bett. Daran sollte es nicht scheitern: Ich bat die Bäuerin, die altes Normannisch sprach, uns zwei oder drei Bündel Stroh zu überlassen, das wir, Tigy und ich, auf dem Boden ausbreiteten. Sie lieh uns auch ein Paar Betttücher, einen weißen Holztisch, einen einzigen Stuhl, und schon waren wir für ein paar Monate eingerichtet, denn deine Mutter und ich, Marc, waren so glücklich, dass wir beschlossen, unseren Aufenthalt zu verlängern. Erinnert dich das nicht an etwas, mein Sohn?

Man könnte meinen, das Leben kopiere das Leben, sogar auf lange Sicht; ist es nicht so?

Die Bauersleute fragten sich, ob wir nicht aus dem Gefängnis kamen, weil wir damit vorliebnahmen, auf Stroh zu schlafen. Da unsere zwei kleinen Fenster keine Vorhänge hatten und wir nur über eine schwache Petroleumlampe verfügten, kamen die Tochter der Bauersleute und ihre Freundinnen, einschließlich die, die später als Boule zu einem Teil unserer Familie werden sollte, in der sie heute mehr als ich den Mittelpunkt bildet, kamen also die Mädchen nach Einbruch der Nacht, um uns beim Liebesspiel zuzuschauen und mich dabei zu beobachten, wie ich mich danach über einer Waschschüssel vor dem Fenster wusch.

»Womit hat das Ähnlichkeit, was meinst du?«

Sie überlegten. Sie kamen überein:

»Mit einem Pilz.«

Boule, die Henriette hieß, war ein paar Stunden am Tag bei unseren Freunden beschäftigt. Mit dreizehn oder vierzehn Jahren hatte sie schon die Schule verlassen, um als Kindermädchen im Schloss zu arbeiten. Dennoch blieb sie den Dingen des Lebens gegenüber unwissend, abgesehen von dem »Pilz«, und ich empfand ihr gegenüber schnell Neugier, Zuneigung und Verlangen. Als wir im Laufe des Herbstes wieder zur Place des Vosges zurückkehrten, ging sie mit uns, und wir lebten alle drei in inniger Vertrautheit zusammen.

Tigy mit ihren dunklen und dichten Augenbrauen war kompromisslos in ihrer Eifersucht, und sie hatte mir angekündigt, dass sie an dem Tag, an dem sie erführe, dass ich sie betrog, Selbstmord verüben würde. Ich habe zwanzig Jahre mit dieser Drohung über meinem Kopf gelebt.

Während der ersten Jahre haben Boule und ich sie nur halb betrogen, dann zu drei Vierteln, dann zu neun Zehnteln, denn wir lebten zu dritt in zwei Zimmern.

Obwohl sich die Sitten seit meiner Jugend verändert haben, hatte und habe ich es immer vermieden, einem jungen Mädchen das zu nehmen, was ihr Ehemann eines Tages von ihr erhoffen würde. Als wäre es ein Recht, ohne Gegenleistung natürlich.

Du musst lachen, mein kleiner Pierre, der du einen Meter fünfundachtzig misst, aber der Benjamin der Familie bist, du, der du die Frauen genauso brauchst wie ich, aber der das Glück hat, in einer Zeit zu leben, in der diese übertriebenen Ansichten verschwunden sind.

Ich hatte nur dreimal im Leben Geschlechtsverkehr mit Jungfrauen. Die erste war Tigy, meine erste Frau. Die zweite war Boule, in dem alten Schloss im Wald von Orléans, das wir in den dreißiger Jahren bewohnten. Die dritte war ein junges Mädchen mit festen Brüsten, mit der ich das zärtlichste Verhältnis hatte und die für uns, für Teresa und für mich, noch heute eine der besten Freundinnen ist.

Als ich ihr den Grund meiner Zurückhaltung trotz unserer – unvollständigen – sexuellen Beziehung erklärte, lachte sie das schöne, warmherzige und witzige Lachen, das sie Jahre hindurch beibehielt, und drei oder vier Tage später, während wir uns umarmten, sagte sie mir triumphierend:

»Jetzt können Sie.«

Ich hatte verstanden. Um meine Skrupel zu überwinden, hatte sie sich entjungfern lassen, von … irgendjemandem.

Place des Vosges. Tigy hatte endlich Platz zum Malen. Draußen auf der Place Constantin-Pecqueur in Montmartre fand die sogenannte foire aux croûtes6 statt, eine Bilderausstellung unter freiem Himmel, wo die jungen Künstler ihre Leinwand oder ihre Zeichnungen an den Bäumen befestigten oder an Stricken aufhängten, die zwischen die Bäume gespannt waren.

Damit die Werke den möglichen Käufern gefielen, mussten sie gerahmt werden, und ich ging in die Rue de Bondy, um Rahmenholz am Stück zu kaufen. Her mit der Säge, dem Leim und den Nägeln. Es wurde nicht immer rechtwinklig, aber wen kümmerte es? Würde nicht von all diesen petit bourgeois, die von Maler zu Maler gingen, derjenige sein Glück machen, der den zukünftigen Renoir oder den zukünftigen Modigliani entdecken würde?

Die Modelle suchten wir bei den bals musette7 in der Rue de Lappe, die noch nicht auf dem Programm von Paris-by-Night stand; und dort, ebenso wie in einer Kneipe von La Villette, war das zu finden, was man gigolos und gigolettes nannte, darunter ganz unverfälschte, oft junge Mädchen, die, kaum aus ihren Provinzstädten angekommen, am Boulevard Sébastopol auf den Strich gingen und zur Belohnung abends mit ihrem Kerl java8 tanzen gingen. Wir nahmen sie mit nach Hause, die Frauen für die Akte und, seltener, die Männer wegen ihrer »authentischen« Gesichtszüge, die Tigy mit Kohle zeichnete.

»Du siehst so angespannt aus!«, sagte Tigy auf der Place Constantin-Pecqueur zu mir. »Setz dich irgendwo auf eine Terrasse oder geh spazieren. Du machst den Kunden Angst.«

Ich befolgte ihren Rat, setzte mich in der Rue Caulaincourt auf eine Caféterrasse und schrieb meinen ersten Groschenroman, Roman d’une dactylo, nicht ohne vorher einige gelesen zu haben, die bei demselben Verlag erschienen waren, um zu wissen, wie sie gemacht wurden.

Er wurde von Ferenczi angenommen, der weitere in Auftrag gab, von unterschiedlicher Länge und unterschiedlichem Format, und da ich weiterhin sehr schnell schrieb, dehnte ich mein kleines Unternehmen auf vier oder fünf Verlage in Paris aus, die sich darauf spezialisiert hatten.

Jede Reihe hatte ihre Tabus. In einigen war das Wort Mätresse nicht gestattet, und in keiner einzigen wurde miteinander geschlafen, sondern »die Lippen fanden sich«, und das Gewagteste war, von »Umarmung« zu sprechen.

Es gab Reihen für junge Leute, und der Grand Larousse, den ich mir geschenkt hatte, lehrte mich alles über die Flora und die Fauna irgendeiner Gegend in Afrika, Asien und Südamerika sowie über die eingeborenen Volksstämme. Se Ma Tsien – der Opferpriester, Das U-Boot im Wald und andere, viele andere Titel. Die ganze Welt kam darin vor, und wie mitreißend war diese Welt des Grand Larousse!

Romanzen für Backfische, mit viel Leid, aber viel Liebe und Hochzeit am Ende. Die Braut mit den eiskalten Händen, Miss Baby, denn ich war der »gute Freund«, wie man in jenen Romanen sagte, von Josephine Baker geworden, die ich geheiratet hätte, wenn ich es, unbekannt wie ich war, nicht abgelehnt hätte, Monsieur Baker zu werden. Um sie zu vergessen, zog ich mich sogar mit Tigy auf die Île d’Aix gegenüber von La Rochelle zurück. Wir sollten uns erst dreißig Jahre später in New York wiedersehen, beide noch immer verliebt.

Bis zu achtzig maschinengeschriebene Romanseiten am Tag, sodass wir im Vergleich zur ersten Zeit fast reich wurden.

In der zweiten Etage unseres Hauses wurde eine Wohnung frei, wir mieteten sie und behielten die Erdgeschosswohnung, um Tigys Atelier darin einzurichten.

Die Ausstellung für Kunstgewerbe faszinierte uns, und ich bestellte dort bei einem avantgardistischen Innenarchitekten die Ausstattung und die Möbel für unser neues Heim. Eine mit Mattglas verkleidete amerikanische Bar, die von unten von ich weiß nicht wie vielen Birnen beleuchtet wurde, was aus den Cocktailpartys, wenn wir zu mehreren waren, ein wahres Feuerwerk machte.

Ich, als Barkeeper mit weißem Rollkragenpullover, schnappte mir eine Flasche nach der anderen und mixte die Getränke. Vertreter aus Montparnasse, von Foujita bis Vertès, und … Aber wozu soll ich sie aufzählen? Manchmal Josephine persönlich mit all ihrem Glanz, russische Tänzerinnen, die Tochter eines asiatischen Botschafters, und um drei Uhr morgens lag eine gewisse Anzahl nackter Körper auf schwarzen Samtkissen ausgestreckt, wo sie den Rest der Nacht verbrachten, während ich mich um sechs Uhr morgens vor meine Maschine setzte, um meine achtzig Seiten Tagespensum zu schreiben.

Dann Porquerolles, wo es damals nur ein paar Feriengäste gab und wo wir dank Tigy, die einen großen Akt für achthundert Franc an einen armenischen Kunstliebhaber verkauft hatte, mehrere Monate blieben. Dort gab es für mich, der am Ufer des vollkommen klaren Wassers von Felsen zu Felsen wanderte, die Kontemplation, die Faszination des Lebens der Fische und anderer Meerestiere, immer wachsam, immer auf der Lauer, um nicht von anderen gefressen zu werden oder um sie zu fressen.

Farbenprächtige Fische, auf die nicht allein die Bouillabaisse wartete, Krabben, Muränen, Meeraale und Rochen, eine unendliche Fauna, die sich keinen Augenblick der Ruhe gönnt, die die Kleineren frisst oder von den Größeren gefressen wird. Ein unaufhörliches Schauspiel in dem von der Sonne schillernden Wasser, das in mir am Ende manchmal Schwindel erregte.

Und ich, der die von einem meiner Verleger versprochene und geschuldete Zahlungsanweisung nicht bekam und eine Woche lang an einer leeren Pfeife zog, weil ich die dreißig oder vierzig Centime nicht hatte, um mir Tabak zu kaufen.

Na ja, der ewige Überlebenskampf!