9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

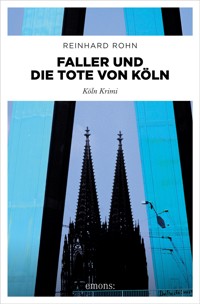

- Kategorie: Krimi

- Serie: Jan Schiller ermittelt

- Sprache: Deutsch

Die Südstadt kann so tödlich sein.

Im Südstadion wird Paul Kosslick, der Bruder eines bekannten Kölner Torwarts, erschossen aufgefunden. Erste Spuren führen ins Wettmilieu. Doch dann stellt sich heraus, dass Kosslick vor Jahren Mitglied einer legendären Kölner Rockband war. Als ein weiteres Bandmitglied stirbt, muss Kommissar Jan Schiller erkennen, dass ihm der Mörder immer einen Schritt voraus ist ...

Rätselhafte Todesfälle, Südstadt-Fußball und Kölner Rocklegenden – der neue Köln Krimi!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 324

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über das Buch

Im Südstadion wird Paul Kosslick, der Bruder eines bekannten Kölner Torwarts, erschossen aufgefunden. Erste Spuren führen ins Wettmilieu. Doch dann stellt sich heraus, dass Kosslick vor Jahren Mitglied einer legendären Kölner Rockband war. Als ein weiteres Bandmitglied stirbt, muss Kommissar Jan Schiller erkennen, dass ihm der Mörder immer einen Schritt voraus ist. Rätselhafte Todesfälle, Südstadt-Fußball und Kölner Rocklegenden – der neue Köln Krimi!

Über Reinhard Rohn

Reinhard Rohn wurde 1959 in Osnabrück geboren und ist Schriftsteller, Übersetzer, Lektor und Verlagsleiter. Seit 1999 ist er auch schriftstellerisch tätig und veröffentlichte seinen Debütroman "Rote Frauen", der ebenfalls bei Aufbau Digital erhältlich ist.

Die Liebe zu seiner Heimatstadt Köln inspirierte ihn zur seiner spannenden Kriminalroman-Reihe über "Matthias Brasch". Reinhard Rohn lebt in Berlin und Köln und geht in seiner Freizeit gerne mit seinen beiden Hunden am Rhein spazieren.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Reinhard Rohn

Kölner Finale

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Zitat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Epilog

Nachbemerkung

Impressum

Buchtipps, die Ihnen ebenfalls gefallen könnten!

Ever since the world’s existed

There’s one thing that is certain

Some people build walls

Others open doors.

Jackson Browne, »Walls And Doors«

1

Wie war es zu sterben? Irgendwo am Himmel sah er einen hellen Stern – für einen Moment glaubte er, dieser Stern sei nur für ihn da, als wäre er eigentlich längst erloschen und nur kurz ins Leben zurückgekehrt, um ihm ein letztes Licht zu schenken. Ein leichter Wind war aufgekommen. Er roch das feuchte Gras. Die Fenster in den Häusern rings um ihn waren dunkel. Nur dann und wann zog in einiger Entfernung ein Auto vorüber.

Köln schlief, während die letzten Minuten seines Lebens angebrochen waren.

Ihm fiel ein, was er alles nicht erledigt hatte. Er hatte die Einladungen zu seiner Geburtstagsfeier nicht abgeschickt, er hatte seinen Smoking nicht aus der Reinigung abgeholt, er hatte Nina kein Kind gemacht, er hatte sein Rennrad nicht repariert, er war nie mit einem Wohnmobil durch Kanada gefahren, und er war nie einen Marathon gelaufen. Er würde auch nie erfahren, wer der nächste Fußballmeister werden würde. Verdammt, er würde überhaupt nie wieder ein Spiel sehen, nicht einmal ein langweiliges Spiel der Regionalliga. Seine Dauerkarte für den FC würde Jimmi meistbietend versteigern. Vermutlich würde sein Bruder nicht allzu lange trauern, große Gefühle lagen ihm nicht.

Immerhin war er dabei gewesen, als Nina ihren Tandemsprung gewagt hatte – aus dreitausend Metern mit dem Fallschirm auf eine Wiese in der Eifel. Er dachte an ihr erleichtertes Lächeln, als sie ihm entgegengelaufen kam. In diesem einen Moment hatte er sie wirklich geliebt.

Die Verzweiflung hatte sich gelegt, er hatte sich in sein Schicksal eingefunden. Als man ihn in die Falle gelockt hatte, hatte er sich kurz gewehrt, er hatte gewusst, dass es sinnlos war, um sein Leben zu flehen, und vielleicht hatte er ja den Tod auch verdient.

Der Wind wurde kühler, er fröstelte leicht.

Als er die Augen schloss, wurde der Geruch von feuchtem Gras noch intensiver. Sein Leben war eigentlich nicht schlecht verlaufen, einige Niederlagen, etliche Siege, und wenn er ehrlich war, hätte er gern noch ein paar Jahre gelebt, aber das, was er hatte werden wollen, war ihm nicht vergönnt gewesen.

Nina musste sich keine Sorgen machen – er hatte genug Geld auf die Seite gelegt.

Plötzlich kamen ihm ein paar Töne in den Sinn – der Anfang von »Under Pressure« von Queen, dieser wunderbare Basslauf von John Deacon, dem stillsten, unauffälligsten Bassisten aller Zeiten. Dabei war John ein Gigant an seinem Instrument gewesen. Gewiss gehörte er zu den Top Five seiner Kunst. Na, Jaco Pastorius war zweifellos unübertroffen, auch Stanley Clarke und Chris Squire gehörten zu den Größten. Und Paul McCartney natürlich, heutzutage sah man in ihm nur die Legende, den größten noch lebenden Beatle, und vergaß darüber, dass er ein unvergleichlicher Bassist gewesen war. Da musste man sich nur das Weiße Album anhören oder seine ersten Soloplatten mit der eigenen Band.

Er hätte beinahe gelacht, er saß da, eine Pistole an der Schläfe, und dachte darüber nach, wer der beste Bassist der Musikgeschichte gewesen war.

Das Leben war verrückt – und der Tod war es auch.

Man erwartete, dass er noch etwas sagte, dass er eine Entschuldigung über die Lippen brachte, aber er wusste, dass es ihn nicht retten würde. Er hatte einen Fehler gemacht, einen groben, schweren Fehler, der ihn jetzt das Leben kosten würde.

Plötzlich hatte er das Gefühl, als würde Applaus aufbranden, die Leute tobten, feuerten ihre Mannschaft an, Sprechchöre gellten über den Platz. Er hatte dieses kleine Stadion geliebt. Wie oft hatte er seinen Bruder hier gesehen? Jimmi, der Elfmetertöter, der ewige Grinser, der seine Vokuhila-Frisur konsequent bis zum Ende seiner Karriere getragen hatte. Wenn er nun starb, würde auch niemand mehr erfahren, dass Jimmi einen Hund getötet hatte – mit Pfeil und Bogen in einem Waldstück in Bickendorf. Da war Jimmi zwölf gewesen und er sechs – den Anblick des Hundes, ein brauner Mischling, der sie voller Unverständnis mit großen Augen angestarrt hatte, während er starb, hatte er nie vergessen können.

Als er die Augen wieder aufschlug, sah er, dass der Stern verschwunden war. Der Himmel war nun von Wolken verhangen, der halbe Mond war auch nicht zu sehen. Es war Ende Oktober, kein schlechter Monat, um zu sterben.

Er wäre gern aufgesprungen, hätte die Arme ausgebreitet und ein letztes Mal den Wind gespürt, doch man hatte ihn auf einem alten Holzstuhl festgebunden.

Ein Schrei aber – den Mund aufreißen und einen Schrei ausstoßen, das würde ihm noch vergönnt sein.

Wie war es, wenn sich eine Kugel mit einer irrsinnigen Wucht in die Schläfe drehte, wenn sie erst die dünne Haut, dann den Knochen durchbrach und ins Gehirn eindrang? War da nur ein schriller Schmerz, der einen sogleich auffraß, oder konnte man noch einen Gedanken zu Ende denken, bis einen die ewige Dunkelheit umfing? Oder wartete da gar irgendwo ein Licht am Ende eines Tunnels, wie es in manchen Büchern über den Nahtod beschrieben worden war?

Er flüsterte Ninas Namen vor sich hin, stumm, damit niemand ihn hörte.

Nina, verdammt, ich denke an dich, an dein blondes Haar, deine grünen Augen und an die kleine Narbe unter deiner linken Brust.

Er war nicht religiös. Klar, seine Eltern hatten ihn taufen lassen und zur Kommunion geschleppt, aber er erwartete nicht wirklich, dass er irgendwie in einer anderen Sphäre weiterleben würde.

Wieder war dieser eingängige, wunderbare Basslauf von John Deacon in seinem Kopf. Dum, dum, dum – dann setzte das Klavier im Hintergrund ein – die Stimme von Freddy Mercury – Um ba ba be – Pressure pushing down on me – Pressing down on you … Pray tomorrow …

Er sog die Luft tief ein und formte den Mund zu seinem Schrei.

Den Knall hörte er nicht.

Das Leben war Applaus, der irgendwo verebbte, ein verlorenes Lächeln, der Duft von Gras und ein letzter, langer Basston.

Pushing down on me …

2

Sie hatte sich zum Sterben niedergelegt – so sah es aus. Sie aß nichts, trank kaum noch etwas, und sie redete fast gar nicht mehr. Das war für Jan Schiller das Schlimmste – sein ganzes Leben lang kannte er Therese, die alte Hebamme, als eine Frau, die ständig unterwegs war und schier unentwegt redete. Fünftausend Kinder hatte sie in Köln zur Welt gebracht – er hatte auch dazugehört. In der Stadt war sie mittlerweile eine Legende, es gab kaum jemanden, der sie nicht kannte. Und ihm hatte sie vor beinahe dreißig Jahren das Leben gerettet, als seine Eltern bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen waren. Ja, ohne sie hätte er die Zeit im Kinderheim kaum überstanden.

Und nun hatte sie offensichtlich beschlossen zu sterben.

Schiller beugte sich über sie. Therese lag auf dem alten, abgewetzten Sofa. Im Hintergrund lief der Fernseher, schwarz-weiß und vermutlich ein halbes Jahrhundert alt. Sie hatte die Augen geschlossen, sie atmete noch, registrierte er. Ihre Nasenflügel bewegten sich. Sie hatte ihre Brille abgenommen und wirkte wie eine Hundertjährige, dünn und eingefallen, kaum mehr als ein mit Pergamenthaut überzogenes Knochengerüst.

»Was ist?«, flüsterte sie, ohne die Augen zu öffnen. »Warum bist du gekommen?«

»Ich wollte nach dir sehen«, erwiderte er. »Wie es dir geht.« Er spürte, dass er wie ein kleiner, ängstlicher Junge klang.

»Mir geht es gut«, antwortete sie tonlos. »Ich bin nur ein wenig müde.«

Er überlegte, ob er ihren Kopf anheben sollte, um ihr etwas zu trinken einzuflößen, so wie man es bei Sterbenden tat. Eine angebrochene Mineralwasserflasche stand neben ihr auf dem Sofatisch.

»Ich bin noch nicht tot«, sagte sie, als hätte sie seine Gedanken erraten. Sie schlug die Augen auf, ihre Pupillen wirkten, als seien sie mit einem Schleier überzogen, als wäre sie nun auch noch blind geworden.

Therese setzte sich mühsam auf und wehrte seine Hilfe mit einer unwirschen Handbewegung ab.

Erst als sie ihre dicke Hornbrille auf die Nase geschoben hatte, ähnelte sie wieder der alten Hebamme, die er kannte und so sehr liebte.

»Ich könnte dir etwas zu essen machen«, schlug er vor. »Eine Suppe – Hühnerbrühe.«

Therese kicherte. »Jetzt willst ausgerechnet du für mich kochen!« Wieder machte sie ihre wedelnde Handbewegung. »Ich sehne mich nach Richard. Ich rieche ihn im Schlaf, sein Rasierwasser. Im Leben ist mir das nie passiert. Ich lege mich neben ihn und schnüffele an ihm herum, wie ein Hund, und er sagt Gedichte für mich auf. Oh, er konnte eine Menge Gedichte auswendig.« Sie kicherte wieder, doch diesmal kraftloser. »Er hätte nicht sterben dürfen.«

Richard Goldmann, zweiundachtzig Jahre alt, genialischer Professor und Kunstkenner, war vor drei Wochen erschossen worden, weil er einem Bild nachgeforscht hatte, das er gekauft und das sich dann als Fälschung erwiesen hatte. Er und Therese hatten heiraten wollen.

»Ja«, sagte Schiller, ein hilfloses, mutloses »Ja«. Nach der Trauerfeier auf dem Melatenfriedhof, an der mehr als fünfhundert Menschen teilgenommen hatten, war Therese zusammengebrochen. Schluchzend hatte sie in seinen Armen gelegen.

»Ich werde nachher eine Kerze für ihn anzünden – er war zwar nicht katholisch, aber schaden wird es ihm nicht.« Therese griff nach der Wasserflasche und trank einen Schluck.

Schiller fiel ein, was sein Freund Henning Broder, der mit ihm im Kinderheim gewesen war, einmal gesagt hatte: Er habe Angst, dass Therese sterben würde, dann wäre er ganz allein auf der Welt. Ausgerechnet Broder war an dieser Kunstfälschung beteiligt gewesen.

Schillers Smartphone klingelte, doch er nahm das Gespräch nicht an.

»Wir könnten in den Dom gehen«, sagte er, um Therese aufzumuntern. »Eine Kerze für Richard aufstellen.« Er wusste, dass sie den Dom wie kein anderes Gebäude auf der Welt liebte und dass sie dort Stunden verbracht hatte.

»Lass nur«, sagte sie leise, während sie sich wieder auf das Sofa legte. »Da laufen nur noch Japaner und Chinesen herum und machen Fotos.« Sie schloss wieder die Augen und hob die Hände. Sie fuchtelte herum. »Da«, sagte sie, »da steht der alte Rekorder auf dem Stuhl. Würdest du ihn bitte anschalten?«

Schiller schaute sich um. Therese war eine Sammlerin, nichts konnte sie wegwerfen, alles ließ sich noch irgendwie verwenden. Alte Zeitungen lagen auf dem Tisch, drei Taschenbücher, an denen der Umschlag abgerissen war – vermutlich hatte sie Papier gebraucht, um sich eine Notiz zu machen. Daneben eine Thermoskanne ohne Verschluss, eine alte Kladde, aus der zahllose Zettel ragten, und ein Handtuch, in das irgendetwas eingewickelt war. Auf einem Sessel lag ein Kittel, wie ordentlich hindrapiert, darauf ihre braune zerschlissene Ledertasche, ohne die sie niemals ihr Haus verließ. Der Rekorder stand auf halber Höhe auf einem Klappstuhl, der mit weißen Farbsprenkeln überzogen war, als hätte ein Maler ihn zuletzt benutzt.

Als er die Play-Taste hinunterdrückte, erklang ein lautes knisterndes Rauschen, dann setzte Klaviermusik ein. Eine schlechte, amateurhafte Aufnahme.

Therese bewegte weiter ihre knöchernen Hände wie ein Dirigent.

»Richard«, sagte sie, »er hat was für mich komponiert.«

Das Klavierspiel klang ungelenk, als hätte Goldmann da gesessen und improvisiert.

Für einen Moment sah Schiller den alten Mann vor sich – die wenigen Haare über die Glatze gekämmt, ein Hörgerät hinter den großen faltigen Ohren. Goldmann war ein Kauz gewesen, der gern im Bademantel herumgelaufen war und Marx und Engels zitiert hatte.

»Richard war der erste Mann, den ich geliebt habe«, sagte Therese mit ihrer krächzenden Stimme vor sich hin, »und er war der letzte. Dreißig Jahre lang habe ich mit keinem Mann geschlafen, und dann ist er gekommen. Er hat mich an sich gezogen, als wäre ich ein junges Mädchen, hat mich in den Nacken geküsst und mich ausgezogen. Auf dem Teppich haben wir uns geliebt – zwei über achtzig Jahre alte Menschen, die geglaubt hatten, das Leben läge hinter ihnen.«

Therese schwieg, und Schillers Smartphone meldete sich wieder. Er sah, dass Birte Jessen ihn anrief, nicht aus dem Präsidium allerdings, sondern von ihrem privaten Anschluss.

»Aber wahrscheinlich«, fuhr Therese fort, »willst du das gar nicht wissen. Wahrscheinlich ist es peinlich, so etwas nur anzuhören.« Sie kicherte. »So war Richard eben – für ihn galten keine Gesetze, er war immer sein eigener Herr.«

Schiller wandte sich ab. Ja, Therese hatte recht, wenn er ehrlich war – er wollte nicht hören, wie sie sich auf einem Teppich geliebt hatten. Über solche Dinge hatte er mit ihr noch nie geredet. Er nahm das Gespräch an.

»Jan«, sagte Birte atemlos, »was soll ich machen? Er steht unten vor meiner Tür und glotzt herauf, seit zwei Stunden schon.«

»Wer glotzt herauf?« Schiller ging in die Küche hinüber. Schmutziges Geschirr stapelte sich in der Spüle. Auf dem Tisch standen Tüten mit alten Kleidern zwischen einer Batterie von leeren Bier- und Mineralwasserflaschen.

»Hinrichs«, erwiderte Birte. »Er ist mit einem Polizeiwagen vorgefahren – weiß der Teufel, wo er denn herhat. Das Blaulicht hat er angeschaltet, und da steht er neben dem Wagen und raucht.«

»Ich dachte, er ist zur Kur – Burn-out oder so etwas.«

»Ja, das dachte ich auch.« Birte gehörte nicht zu den Menschen, die leicht aus der Ruhe zu bringen waren, aber Hinrichs hatte es geschafft.

Nach einer Nacht, die der Sprecher der Kölner Polizei mit ihr verbracht hatte, hatte er ihr seine große Liebe geschworen und sie verfolgt und ihr aufgelauert. Genaueres hatte Birte ihm nicht verraten, aber es war Schiller nicht schwergefallen, sich auszumalen, wie aufdringlich Hinrichs sein konnte.

»Ich habe genug von ihm«, fuhr Birte fort. »Pierre ist in Luxemburg – irgendeine Tagung, und ich habe wirklich keine Lust mehr, mich von Hinrichs terrorisieren zu lassen.«

»Ich bin bei Therese«, sagte Schiller. »Aber ich könnte in einer halben Stunde bei dir sein. Wenn er dann noch da ist, nehme ich ihn mir vor.«

»Gut«, erwiderte Birte. »Wie geht es Therese?«

»Ein wenig besser«, log Schiller. »Sie hat etwas gegessen. Ich will sie noch überreden, morgen mit mir ein wenig am Rhein spazieren zu gehen.«

Er hörte aus dem Hintergrund, dass es an Birtes Tür klingelte.

»Hinrichs«, sagte sie tonlos. »Ich glaube, das ist Hinrichs.«

3

Für einen Moment kam sie sich schwach und hilflos vor. Eine gestandene Hauptkommissarin sollte doch wissen, wie sie sich einen Stalker vom Leib hielt. Wieso hatte sie Jan angerufen, um ihm von Hinrichs zu berichten? Als wäre er ihr großer Bruder, der sie beschützen musste.

Es klingelte wieder, diesmal länger und ausdauernder. Sie ging zum Fenster und blickte hinunter. An dem Streifenwagen stand eine Tür offen, das Blaulicht kreiste noch immer, doch von Hinrichs war nichts zu sehen.

Ihr Smartphone klingelte – eine unbekannte Nummer.

Sie spürte, dass sie wütend wurde.

Als sie das Gespräch annahm, sagte sie nur ihren Namen und lauschte dann. Sie hörte ihn atmen, abgehackt, als hätte er eben noch eine große Anstrengung hinter sich gebracht.

»Hinrichs«, sagte sie hart, »was willst du? Warum lässt du mich nicht in Ruhe?«

»Ich kann nicht«, erwiderte er leise, »ich will es ja, aber es geht nicht. Können wir einen Kaffee trinken – nur drei Minuten sprechen?«

Sie zögerte einen Moment. Es war halb neun, Donnerstagabend, morgen begann das Wochenende. Pierre würde von seiner Tagung aus Luxemburg zurückkommen. Er wollte für sie kochen, auch wenn es zuletzt nicht mehr so gut zwischen ihnen beiden gelaufen war.

»Also gut«, sagte sie. »Auf einen Kaffee kannst du hochkommen.«

Als sie aufgelegt und ihm die Tür aufgedrückt hatte, wusste sie, dass sie einen Fehler begangen hatte. Er hatte ihr leidgetan, ein tiefer Schmerz hatte in seiner Stimme gelegen, aber vermutlich würde er dieses Zeichen ihres Entgegenkommens wieder missverstehen.

Hinrichs sah ziemlich verändert aus, wie er in der Tür stand. Sein Haar war länger, er hatte einen Dreitagebart, und er hatte mindestens zehn Kilo abgenommen. Fünf Wochen hatte sie ihn nicht mehr gesehen.

Hinrichs lächelte und deutete eine Umarmung an, doch sie entzog sich ihm sofort und ging in die Küche hinüber.

»Setz dich«, sagte sie und begann, an der Kaffeemaschine zu hantieren. »Ich dachte, du bist noch zur Kur. Warum bist du zurück?«

Hinrichs räusperte sich. Sie hörte, wie er sich setzte. Ein Stuhl scharrte über den Boden, doch er antwortete nicht.

Der Geruch von Kaffee breitete sich aus. Aus irgendeinem Grund wagte sie nicht, sich umzudrehen. Opfern von Stalkern riet man stets, ihre Peiniger nie in ihre Wohnung zu lassen, keinen Kontakt aufzunehmen, sondern sich eindeutig und distanziert zu verhalten. Sie hatte nun genau das Gegenteil getan, aber nein, sagte sie sich, Hinrichs war kein Fremder, er war Sprecher der Polizei, ihr Kollege. Nach ihrer einzigen gemeinsamen Nacht im Frühjahr war nur etwas furchtbar schiefgelaufen. Sie beobachtete, wie der Kaffee aus der Maschine lief, schwarz und dampfend. Das verlieh ihr Sicherheit.

Als sie sich umwandte, sah sie, dass er eine Pistole auf den Tisch gelegt hatte – eine Walther P 99, vielleicht seine Dienstwaffe.

Sie runzelte die Stirn und schob ihm die Tasse hin.

»Was ist mit diesem Mann?«, fragte er mit vollkommen veränderter Stimme, hart und schneidend. »Dieser Anwalt – fickt er dich?«

Sie nahm die zweite Tasse Kaffee und setzte sich. Ein paar Gedanken rasten ihr durch den Kopf. Anscheinend wusste Hinrichs von Pierre, und offenbar hatte ihn dieses Wissen ganz aus der Balance gebracht. Die Kur hatte seinen Zustand noch verschlimmert. Sie betrachtete die Waffe und rechnete sich aus, ob sie eine Chance hatte, sie an sich zu bringen.

»Ich will dir nichts tun«, sagte Hinrichs nun ganz leise. Er starrte auch die Pistole an. »Ich will es nur wissen – die Wahrheit. Das hat mich verrückt gemacht, während ich in meiner verdammten Zelle gehockt habe und nicht wusste, was hier passiert.«

»Du bist krank, Rainer«, sagte sie. »Hier ist nichts passiert, gar nichts.«

Hinrichs seufzte, dann lächelte er und strich sich eine lange Strähne aus dem Gesicht. Eigentlich war er gar kein unattraktiver Mann.

»Du verstehst es nicht«, sagte er resignierend. »Warum verstehst du nicht, dass wir zusammengehören? Ich würde alles für dich tun – alles.« Er nahm die Pistole in die Hand. »Dieser Anwalt fickt dich also. Er wohnt über dir, nicht wahr? Pierre Lavender – ist jetzt auf diesem Kongress von Strafrechtlern in Luxemburg, Vorträge über Geldwäsche und so.«

»Du hast dich erkundigt?« Sie nippte an ihrem Kaffee. Sie gab sich furchtlos, auch wenn ihre Hand leicht zitterte. Würde Hinrichs es wagen, die Waffe auf sie zu richten? Ja, das würde er wagen, zweifellos.

»Ich bin schon ein paar Tage länger in der Stadt«, erwiderte er lächelnd. »Habe es in dieser Kur nicht mehr ausgehalten – dieses Gequatsche, dieser Gesundheitsfraß. Ich weiß selbst, was mir fehlt.« Er streichelte mit der linken Hand den Lauf der Waffe, als wäre sie ein zartes, lebendiges Wesen. »Ich habe gesehen, wie du dich von ihm verabschiedet hast, vorgestern Morgen, am Taxi, ein langer Kuss. Du hast die Augen dabei geschlossen. Er dagegen hat die ganze Zeit das Auto angeguckt, als hätte er Angst, es könnte wegfahren.« Er spie die letzten Worte aus, und sie hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass sie wirklich in Gefahr schwebte.

»Ich mache dir einen Vorschlag«, sagte sie. »Du nimmst deine Waffe und gehst, und ich vergesse, dass du da gewesen bist und mich bedroht hast.«

Er wedelte mit der Waffe herum. »Ich bedrohe dich nicht. Gar nicht.« Er riss theatralisch die Augen auf. »Ich will nur alles wissen, die Wahrheit.«

»Die Wahrheit ist, dass ich dich nicht liebe – habe ich nie. Alles andere geht dich nichts an.« Sie trank ihren Kaffee aus und spürte, dass es in ihrem Magen zu rumoren begann. Die Angst breitete sich in ihr aus, aber noch klang sie einigermaßen selbstbewusst.

Hinrichs lächelte wie jemand, der einen anderen bei einem Irrtum ertappt hat und gnädig darüber hinwegsehen will. »Ich habe dich glücklich gemacht in dieser Nacht. Ich habe es genau gesehen – dein Gesicht hat geleuchtet. Du warst ganz bei dir. Ich will dich wieder glücklich machen.«

Birte schüttelte den Kopf. »Das kannst du nicht.«

Er wedelte wieder mit der Pistole herum. »Nachts in meinem Zimmer habe ich mir dein Gesicht vorgestellt und die Narbe auf deinem Rücken. Ich könnte dich heilen – dich wieder ganz machen.«

Der seltsame Glanz in seinen Augen ließ sie vermuten, dass er Medikamente nahm, Psychopharmaka, Stimmungsaufheller, irgendetwas in der Art. Wahrscheinlich war in der Kur etwas in ihm aufgebrochen.

»Dass dein Freund in Hamburg, dieser Geigenbauer, letztes Jahr gestorben ist, hat dich aus der Bahn geworfen, deshalb bist du so verwirrt, aber ich kann dich heilen.« Hinrichs lächelte selig. »Versteh mich doch!«

Birte blickte auf die Uhr, fast neun Uhr. Nun wäre der richtige Zeitpunkt für Jan, auf der Matte zu stehen.

»Ich möchte noch einmal mit dir schlafen«, sagte Hinrichs und fixierte sie mit zusammengekniffenen Augen. »Ein letztes Mal. Dann gehe ich, und du siehst mich nie wieder.«

Was sollte sie tun? Lachen oder ein ernstes Gesicht machen und es ihm ausreden? Sie spürte, wie ihr Herz schneller zu schlagen begann, als hätte ihr Körper die Gefahr eher erkannt als ihr Verstand.

Er lächelte plötzlich und bewegte die Pistole, als hätte er da ein Spielzeug in der Hand. »Weißt du, dass ich eigentlich Sprecher werden wollte? Ich wollte Filme synchronisieren, Features sprechen, solche Dinge machen. Ich war an einer Sprachakademie hier in Köln. Habe schon hier und da für den Deutschlandfunk gearbeitet, aber dann hat Ria mich verlassen, von einem Tag auf den anderen war sie weg. Sechs Monate später habe ich eine Postkarte aus Atlanta bekommen. ›Schöne Grüße – ich mußte Dich leider verlassen. Tut mir leid.‹« Er legte die Pistole mit einem Knall auf den Tisch. »Wer macht so etwas – verschwindet einfach so ohne ein Wort? Ich konnte nicht mehr zur Arbeit gehen, nicht mehr essen. Ich glaube, ein halbes Jahr habe ich mich von Zigaretten und Wein ernährt.« Er nahm die Pistole wieder auf und richtete sie auf ihren Kopf. »Ich möchte, dass du dich ausziehst, ganz langsam …«

»Ich glaube nicht, dass ich das möchte«, erwiderte Birte. »Willst du mich erschießen, wenn ich mich weigere? Rainer, denk einmal darüber nach, was du hier tust.«

»Ich will dir zeigen, dass ich dich liebe. Danach kannst du entscheiden«, sagte er. »Das ist doch ein faires Angebot, nicht wahr?« Er kniff ein Auge zusammen, als würde er zielen.

Sie versuchte, ganz ruhig zu bleiben und keine Regung zu zeigen. »Pierre wird heute Abend noch zurückkommen, er wundert sich bestimmt schon, dass ich ihn nicht vom Flughafen abhole.«

Hinrichs lächelte überlegen. »Birte, fang nicht mit solchen Spielchen an. Ich weiß, dass der Kongress erst morgen Mittag zu Ende ist. Ich habe das ganze Programm im Internet nachgelesen.«

Sie schwieg. Ihr fiel keine Antwort ein. Was für Medikamente hatte er genommen? Er umklammerte die Pistole. Sie registrierte, dass eine Ader an seiner Schläfe pulsierte, dann riss er die Waffe hoch und drückte ab. Sie wäre beinahe vom Stuhl gefallen, der Knall war ohrenbetäubend. Er hatte über ihr in die Wand geschossen.

»Bist du verrückt geworden?«, zischte sie. Ihr Herz schlug ihr bis in den Hals hinauf.

»Verrückt? Vielleicht.« Er verzog das Gesicht, als litte er an Schmerzen. »Ich will, dass du dich ausziehst.«

Jemand klingelte an ihrer Tür. Ein Nachbar möglicherweise, den der Lärm angelockt hatte, oder Jan war endlich eingetroffen?

Hinrichs wandte nicht einmal den Kopf. »Ich habe die ganze Nacht Zeit«, sagte er leise, »aber ich möchte, dass du es jetzt tust.«

4

Goldmanns Klaviermusik verklang – ein kurzes Stück, nicht mehr als zehn Minuten. Therese hatte die Augen geschlossen, sie atmete, als würde sie schlafen. Konnte er sie allein lassen? Er legte ihr eine Decke über die Füße, und sie lächelte kurz, ohne die Augen zu öffnen.

»Ich muss noch etwas erledigen«, sagte er, »aber ich komme wieder, wenn du willst.«

Sie winkte wortlos ab, dann, als er schon dachte, sie würde nichts mehr sagen, flüsterte sie: »Ich habe keine Angst vorm Sterben, habe ich nie gehabt. Sterben kann jeder, das ist keine Kunst.«

Schiller spürte, dass ihm Tränen in die Augen traten. Verdammt, warum redete sie so? Er kam sich wie ein sentimentaler Trottel vor.

»Sterben habe ich mir schon als Kind wie Schwimmen vorgestellt – man schwimmt aufs Meer hinaus, man gleitet dahin, und dann irgendwann zieht es einen hinunter. Es geht ganz schnell und tut nicht weh. So wird es bei mir sein.«

Aus einem Impuls heraus beugte Schiller sich vor und küsste sie auf die Stirn, schnell und flüchtig.

»Ich bin morgen früh wieder da«, sagte er und ging hinaus.

Im Wagen überlegte er, Carla anzurufen. Sie könnte Therese eher zureden, etwas zu essen, als er. Aber Carla hatte sich nach Bad Ems aufgemacht – da war sein Freund Broder zur Kur und langweilte sich zu Tode.

Schiller brauchte fünfzehn Minuten von Seeberg im Kölner Norden bis nach Sülz zum Hermeskeiler Platz. Birte hatte sich in einem eleganten Wohnkomplex eingemietet, der eigentlich viel zu teuer für eine Hauptkommissarin sein musste.

Hinrichs war offenbar noch nicht abgezogen. An dem Streifenwagen war das Blaulicht eingeschaltet, und die Beifahrertür stand offen. Ein Jugendlicher sprang aus dem Wagen heraus, als Schiller sich näherte. Schiller schlug die Tür zu und wandte sich um. In Birtes Küche brannte Licht. Ob Hinrichs da saß, konnte er jedoch nicht erkennen.

Hatte sie ihn tatsächlich in ihre Wohnung gelassen? So verrückt konnte sie eigentlich nicht sein. Seit fast einem Jahr stellte Hinrichs ihr nach – alle Appelle und Drohungen waren fruchtlos geblieben.

Ein Mann trat aus der Haustür, sodass Schiller hineinschlüpfen konnte, ohne zu klingeln. Den Schuss hörte er, als er drei Schritte von Birtes Wohnungstür entfernt war. Drehte Hinrichs nun komplett durch? Er wartete, ob noch ein zweiter Schuss fiel, dann drückte er auf den Klingelknopf, aber nichts geschah in der Wohnung.

Hatte Hinrichs auf Birte geschossen? Konnte das tatsächlich sein? Schiller hatte keine Waffe dabei. Er versuchte, kühl zu überlegen und nicht in Panik zu verfallen. Kurz entschlossen klingelte er an der anderen Wohnungstür in der Etage. Eine dünne, groß gewachsene Frau mit langen blonden Haaren öffnete und schaute ihn ängstlich an. Sie trug ein enges schwarzes Kleid. Er hielt ihr seinen Dienstausweis entgegen.

»Ich brauche Ihre Hilfe«, sagte er. »Haben Sie einen Schraubenzieher – etwas in der Art?«

Die Frau war allenfalls fünfundzwanzig, ihre Augenlider flatterten, sie leckte sich nervös über die Lippen. »Haben Sie das auch gehört?«, fragte sie. »Diesen Knall?«

Er nickte. »Ich muss kurz in der Wohnung gegenüber nach dem Rechten sehen«, sagte er. »Da wohnt eine Kollegin – Birte Jessen. Sie kennen sie vielleicht.«

Die Frau lächelte. »Ja, ich kenne Birte.« Dann wandte sie sich um und kehrte ein paar Sekunden später mit einem nagelneuen mittelgroßen Schraubenzieher zurück.

»Danke«, sagte Schiller, »kriegen Sie gleich wieder. Am besten schließen Sie Ihre Tür.«

Die Frau schaute ihn mit großen Augen an. Sie ist hübsch, dachte Schiller und versuchte, sie mit einem Lächeln in ihre Wohnung zurückzutreiben. Tatsächlich zog sie die Tür hinter sich zu.

Vor Birtes Wohnung lauschte Schiller einen Moment. Einen zweiten Schuss hatte Hinrichs, dieser Verrückte, nicht abgegeben, aber er nahm auch keine Stimmen wahr. Dreimal setzte er den Schraubenzieher an, dann hatte er die Wohnungstür geöffnet. Langsam schob er sie auf.

In der Diele brannte kein Licht, auch nicht in dem großen Wohnraum, in dem Birte in einer Glasvitrine die letzte Geige aufbewahrte, die ihr Freund Martin, der Instrumentenbauer aus Sankt Pauli, ihr vermacht hatte. Ein fahles Licht, das aus der Küche drang, strich über diesen Glaskasten. Während er sich vorsichtig näherte, hörte er Hinrichs’ Stimme.

»Ich will dir nichts tun«, sagte Hinrichs. Er klang erregt. »Ich will dir nur beweisen, dass ich der Richtige für dich bin.«

Die Küchentür war nur angelehnt. Schiller drückte sie ein paar Zentimeter auf, sodass er hineinsehen konnte. Birte saß auf einem Stuhl. Sie hatte die Arme um sich gelegt, als würde sie frieren. Von Hinrichs war nur ein Arm zu sehen, aber offenkundig hatte er der Tür den Rücken zugekehrt.

»Ich werde nicht noch einmal schießen – ich verspreche es dir«, sagte er. Nun klang er fast flehend. »Ich tue alles, was du willst.«

»Dann geh endlich«, erwiderte Birte mit kalter Stimme.

Schiller bewunderte sie für ihren Tonfall – sie wirkte kein bisschen eingeschüchtert. Aber ihre Kühle schien Hinrichs zu provozieren. Er sprang auf, und nun konnte Schiller sehen, dass er Birte mit einer Pistole bedrohte.

»Ich habe es immer gut gemeint«, zischte Hinrichs. »Immer nur gut gemeint.« Er machte einen Schritt um den Tisch herum, sodass Schiller ihn nun vor sich hatte.

Plötzlich klingelte sein Smartphone – ein heller, freundlicher Ton, der die Szenerie von einer Sekunde auf die nächste komplett veränderte.

Hinrichs drehte sich abrupt um, die Pistole von sich gestreckt. Schiller duckte sich und stieß mit dem Schraubenzieher zu. Die Kugel, die Hinrichs abfeuerte, jagte an ihm vorbei, er konnte den heißen Luftstrom spüren und machte sich noch kleiner. Hinrichs schrie auf, der Schraubenzieher hatte sich in sein Bein gebohrt, dann versetzte er Schiller einen Stoß und hetzte an ihm vorbei. Auch Birte war aufgesprungen, sie schrie »Jan!«, panisch, voller Angst.

Schiller stürzte zu Boden. Er sah, wie Hinrichs humpelnd in dem dunklen Wohnzimmer verschwand. Für einen Moment überlegte er, ihm nachzueilen, doch da war Birte bei ihm und beugte sich über ihn.

»Bist du verletzt?«, fragte sie.

Er schüttelte den Kopf. »Alles in Ordnung«, erwiderte er, während er sich vom Boden erhob. »Ist Hinrichs nun komplett verrückt geworden?«

Er hörte, wie die Tür krachend ins Schloss fiel.

»Er hat mich vorgestern mit Pierre gesehen und ist total eifersüchtig.« Sie ging zum Küchenfenster und blickte hinaus. Einen Moment später hörte man, wie ein Wagen mit quietschenden Reifen davonfuhr.

»Was sollen wir tun?«, fragte Birte dann. Kraftlos sank sie auf einen Stuhl.

»Er ist gemeingefährlich.« Auch Schiller zog sich einen Stuhl heran, allerdings nicht den, auf dem Hinrichs gesessen hatte. »Die Kugel hätte mich in den Kopf getroffen, wenn ich mich nicht geduckt hätte. So jemanden wie ihn muss man schnellstens aus dem Verkehr ziehen.«

»Er ist immer noch unser Kollege.« Birte wischte sich über die Augen. So bleich und erschöpft hatte er sie selten gesehen.

»Er ist ein Mann, der mit einer Waffe durch die Gegend läuft und schießt. Und er wird wiederkommen. Ganz sicher.«

Die nächste Stunde verbrachten sie beinahe schweigend. Birte hatte eine Flasche Rotwein geöffnet und ihm und sich eingeschenkt. Der Anruf auf dem Smartphone war von Carla gekommen, doch als er sie zurückrufen wollte, sprang lediglich ihre Mailbox an.

Schiller hatte eine Fahndung formuliert, aber er hatte sie nicht abgeschickt. Dabei würde Hinrichs vermutlich den Streifenwagen zurückbringen, wenn er nicht wollte, dass man ihn entdeckte. Man würde ihn also leicht am Präsidium verhaften können. Was für eine Schwachsinnsidee, mit einem Polizeiwagen und eingeschaltetem Blaulicht bei Birte vorzufahren!

»Wir müssen ihm helfen«, sagte Birte nachdenklich. »Er ist ein Polizist, ein Kollege. Er ist aus dem Tritt geraten, aber …«

»Nein.« Schiller ging ans Fenster und blickte hinunter. In dieser Nacht jedoch würde Hinrichs wohl nicht mehr auftauchen. »Er ballert in der Gegend herum, er ist ein Krimineller, der bei der Kölner Polizei nichts mehr zu suchen hat.«

Als er sie ausgesprochen hatte, kamen ihm seine Worte unangemessen hart vor – er dachte an seinen Freund Matthias Brasch, der einmal Hauptkommissar gewesen war, dann aber, als er Beweismittel manipuliert hatte, den Dienst hatte quittieren müssen. Nun schlug er sich als Privatdetektiv durch. Was würde Hinrichs tun, wenn man ihn hinauswerfen würde?

»Wenn du nichts dagegen hast, bleibe ich heute Nacht hier«, sagte Schiller. »Carla ist bei Broder in Bad Ems, und ich …« Er verstummte abrupt. Hatten seine Worte missverständlich oder aufdringlich geklungen? »Ich glaube nicht, dass Hinrichs heute noch einmal auftaucht, aber man kann nie wissen.«

Birte nickte und schenkte ihm noch ein Glas Wein ein. Als ihr Smartphone klingelte, zuckte sie zusammen, doch es war Pierre. Mit dem Telefon am Ohr ging sie in ihr Schlafzimmer hinüber und kehrte bereits nach fünf Minuten mit einem Kissen und einer Decke zurück.

»Ich habe Pierre nie etwas von Hinrichs erzählt.« Sie reichte Schiller die Decke und blieb in der Tür stehen. »Er muss es auch nicht wissen. Pierre ist manchmal ein wenig zu eifersüchtig. Er würde Hinrichs sofort vor Gericht zerren.« Sie wandte sich zum Gehen. »Schlaf gut«, sagte sie mit abwesendem Gesichtsausdruck.

Schiller blickte ihr nach. So kannte er sie nicht – so erschöpft und kleinlaut. Aber er wusste um den Grund: eine Polizistin, die einen Polizisten anklagen sollte, da hatten schon andere Skrupel bekommen.

Schiller machte es sich auf dem Ledersofa bequem. Ein Streifen Licht drang aus Birtes Schlafzimmer. Er wartete, dass sie die Lampe ausschaltete, doch nichts geschah. Er meinte, leise Musik wahrzunehmen, dann hörte er sie summen, oder nein, es klang, als würde sie Atemübungen machen. Am Anfang, in den ersten Tagen, hatte er gedacht, dass er mit dieser drögen Hamburgerin niemals zurechtkommen würde. Nun war sie seine liebste Kollegin und so etwas wie seine beste Freundin geworden.

Ich sollte mit ihr tanzen gehen, Tango tanzen, dachte er. Wie lange hatte er keinen Tango mehr getanzt? Seit Sylvie, seine Lehrerin, mit Brasch eine Affäre gehabt hatte.

Als er schon aufstehen wollte, um hier, auf der Stelle, mit Birte zu tanzen, erlosch das Licht in ihrem Zimmer.

5

Mitten in der Nacht wachte sie auf, weil sie glaubte, jemand sei durch ihr Zimmer geschritten. Martin, dachte sie, Martin, wo bist du hin? Früher, kurz nach seinem Tod, war es ihr oft so ergangen. Sie war sicher gewesen, seine Nähe zu spüren. Einmal hatte sie sogar geglaubt, er habe ihr eine Botschaft in einem Traum zukommen lassen, dabei hatte sie für Esoterik und Übersinnliches eigentlich nichts übrig. »Es ist alles in Ordnung«, hatte ihr eine Stimme zugeflüstert, während ihr ganz heiß geworden war, als hätte sie sich glühender Lava genähert, »mir geht es gut. Es war nur alles sehr verwirrend, nachdem ich gestorben war.«

Birte richtete sich auf, dann fiel ihr ein, dass Jan in ihrem Wohnzimmer schlief, seltsamerweise. Offenbar hatte er keine Lust gehabt, in seine leere Wohnung zu fahren. Seine Beziehung zu Carla war ein ewiges Auf und Ab, zurzeit schienen die beiden wieder in einem Tal angekommen zu sein. Polizisten taugten nicht für eine feste Beziehung, hatte sie oft gedacht, auch Pierre hatte sich bereits über ihren Eigensinn und ihre gelegentliche Schweigsamkeit mokiert. Schlossen Liebe und Glück sich aus – schaffte sie es nicht, beides zusammenzubringen?

Auch Hinrichs war ein trauriges Beispiel für einen gescheiterten Polizisten – ein schwacher Moment, eine halbe Nacht mit ihr, und er war komplett aus der Bahn geraten. Sie dachte an seine schmutzige, übel riechende Wohnung in der Annostraße und überlegte, ihn anzurufen, aber wahrscheinlich wäre das wieder ein falsches Signal. Aus der Kur hatte er ihr drei Kurznachrichten geschickt – eine wilde Mischung aus Vorwürfen und Liebesschwüren, auf die sie jedoch nicht eingegangen war.

Als ihr Smartphone klingelte, meinte sie, nur kurz wieder eingenickt zu sein, doch die Digitalanzeige ihres Weckers neben dem Bett zeigte sechs Uhr zweiundvierzig an.

Nele Kracht, ihre Assistentin aus dem Präsidium, war am Apparat. Für einen Moment war Birte überzeugt, dass sie von Hinrichs sprechen würde – davon, dass er in dieser Nacht noch andere Dummheiten begangen hatte.

»Weißt du, wo Jan ist?«, fragte Nele. »Ihr habt einen Einsatz. Südstadion an der Vorgebirgsstraße, da ist eine Leiche gefunden worden.«

Jan brauchte einen starken schwarzen Kaffee, um wach zu werden, dann fuhren sie mit seinem Passat los. Wie kam ein Toter ins Südstadion – und wer hatte ihn um diese Zeit entdeckt? Jan war schweigsam, ein Morgenmuffel, der erst nach einer Kanne Kaffee auf Touren kam. Birte war dankbar, dass er nicht von Hinrichs redete, darüber, dass sie einen Mann hatten laufen lassen, der mit seiner Dienstwaffe geschossen hatte.

»Hier bin ich mit meinem Vater manchmal gewesen.« Jan deutete zum Stadion hinüber. Alle vier Flutlichtmasten waren angeschaltet. Offenbar war die Spurensicherung schon eingetroffen und durchsuchte das Areal. »Er war eigentlich FC-Fan, aber sonntags sind wir, wenn dicke Luft zu Hause herrschte, auch zur Fortuna gegangen. Da waren nie viele Zuschauer, trotzdem hat es immer Spaß gemacht.« Er bog nach links ab und näherte sich dann dem Stadion über eine schmalere Zufahrt. Sie passierten ein Tierheim, in dem schon Licht brannte, und hielten vor dem Eingang. Ein großes, zweiflügeliges Metalltor war geöffnet. Drei Streifenwagen parkten da, daneben stand der graue Kombi der Kriminaltechnik.

Birte zögerte, bevor sie ausstieg. »Wir müssen Hinrichs noch eine Chance geben«, sagte sie.

Jan nickte, als hätte auch er die ganze Zeit über Hinrichs nachgedacht.

Sie liefen einen dunklen Gang zwischen den Tribünen in das Stadion hinunter. Es war halb acht und wurde langsam hell. Ein uniformierter Polizist hatte sich an der Begrenzung zur Laufbahn postiert und hob die Hand zu einem Gruß. Jan nannte seinen Namen, während sie an ihm vorbei über den Rasen gingen. Drei andere Polizisten hatten sich da verteilt, und vier Männer der Spurensicherung in ihren weißen Papieranzügen hatten sich bereits an die Arbeit gemacht.