9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Krimi

- Serie: Jan Schiller ermittelt

- Sprache: Deutsch

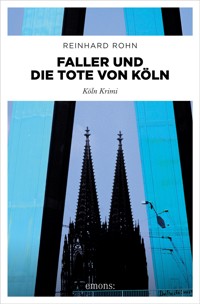

Der neue Krimi von Reinhard Rohn – dunkel, unheimlich, fesselnd.

Eigentlich will Hauptkommissar Jan Schiller endlich einmal in aller Ruhe Weihnachten feiern. Doch dann wird in einer Hütte im Worringer Bruch ein bekannter Fernsehautor erschossen, und ausgerechnet Schillers Freund soll der Mörder sein. Mit seiner Partnerin Birte Jessen macht er sich daran, den wahren Täter zu finden, und gerät immer weiter in eine Gesellschaft aus eitlen Fernsehproduzenten, skrupellosen Immobilienmaklern und undurchsichtigen Politikern ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 364

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über das Buch

Der neue Rohn – dunkel, unheimlich, fesselnd. Eigentlich will Hauptkommissar Jan Schiller endlich einmal in aller Ruhe Weihnachten feiern. Doch dann wird in einer Hütte im Worringer Bruch ein bekannter Fernsehautor erschossen, und ausgerechnet Schillers Freund soll der Mörder sein. Mit seiner Partnerin Birte Jessen macht er sich daran, den wahren Täter zu finden, und gerät immer weiter in eine Gesellschaft aus eitlen Fernsehproduzenten, skrupellosen Immobilienmaklern und undurchsichtigen Politikern ...

Über Reinhard Rohn

Reinhard Rohn wurde 1959 in Osnabrück geboren und ist Schriftsteller, Übersetzer, Lektor und Verlagsleiter. Seit 1999 ist er auch schriftstellerisch tätig und veröffentlichte seinen Debütroman "Rote Frauen", der ebenfalls bei Aufbau Digital erhältlich ist.

Die Liebe zu seiner Heimatstadt Köln inspirierte ihn zur seiner spannenden Kriminalroman-Reihe über "Matthias Brasch". Reinhard Rohn lebt in Berlin und Köln und geht in seiner Freizeit gerne mit seinen beiden Hunden am Rhein spazieren.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Reinhard Rohn

Kölner Ringe

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Widmung

Zitat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Epilog 1

Epilog 2

Dank

Impressum

Buchtipps, die Ihnen ebenfalls gefallen könnten!

Für Christian –

als Dank für eine lange, schöne Freundschaft

No guru, no method, no teacher

Just you and I and nature.

Van Morrison

1

Er fürchtete sich vor dem Heiligabend. Das war ihm schon in den letzten Jahren so ergangen. Was tun an einem solchen Abend, dem alle Welt so eine Bedeutung zumaß? Matthias Brasch war einmal ein geschätzter Kriminalkommissar der Kölner Polizei gewesen, doch das war eine Ewigkeit her. Nun musste er sich als Privatdetektiv durchschlagen. Um einen Kinderschänder dingfest zu machen, hatte er Dokumente und Beweise manipuliert. Nicht einmal der Polizeipräsident hatte ihn damals schützen wollen.

Das Haus in Worringen besaß er immer noch, obwohl seine Freundin Leonie vor fünf Jahren ausgezogen war. Manchmal sah er sie mit ihrem Hund und einem Mann am Rhein spazieren gehen. Dann kehrte er sofort um und eilte in sein leeres Haus zurück wie in eine Fluchtburg.

Dunkelheit begann sich über das Land zu legen. Es war noch früher Nachmittag. Gegen achtzehn Uhr sollte er bei Jan Schiller sein – sein alter Kollege hatte ihn eingeladen: eine kleine, bescheidene Feier mit ein paar Freunden. Schiller selbst wollte offenbar einem einsamen Abend mit Carla, seiner Lebensgefährtin, entgehen. Außerdem hatten sie beide sich in den letzten Wochen drei Mal getroffen und Pläne gemacht. Schiller überlegte, bei der Polizei auszusteigen – er hatte genug von der Arbeit bei der Mordkommission. Sollten sie nicht gemeinsam Sicherheitskonzepte für größere Firmen anbieten? Für Events, Sportereignisse? Brasch hatte Schillers Begeisterung gutgetan, er hatte ihm auch nie gesagt, wie gern er selbst zur Kölner Polizei zurückgekehrt wäre, statt irgendwelche öden Beschattungen vermeintlich treuloser Ehefrauen durchzuführen oder Versicherungsbetrüger zu entlarven.

Gut zwei Stunden, die er noch herumbringen musste.

Er hätte gern noch etwas geraucht, das ihn in eine bessere Stimmung brachte. Oder er hätte gern irgendwo Kokain aufgetrieben. Er betrachtete sich selbst nicht als drogensüchtig. Ein paarmal hatte er es probiert, und sofort waren gewisse Dinge von ihm abgefallen, und er war nicht mehr der ewige Schweiger gewesen, sondern hatte beinahe unentwegt geredet.

Doch wo bekam man am Nachmittag des 24. Dezember Kokain her? Die Clubs am Ring hatten geschlossen, und sein Kontaktmann aus Ehrenfeld war zu seinen Eltern nach Süddeutschland gefahren, ganz wie ein braver Sohn.

Dann fiel ihm Kaspar Brinkmann ein, der vermutlich in seiner Hütte im Worringer Bruch hockte, seinen Weltekel pflegte und dabei auch ganz gern eine ordentliche Selbstgedrehte rauchte. Sie kannten sich seit fast zwanzig Jahren. Brinkmann hatte eine erfolgreiche Fernsehserie geschrieben: »Kommissar Kölsch«. Ein versoffener, geschiedener Kommissar, der alle duzte, löste auf seine ganz eigene Art Mordfälle. Brasch hatte Brinkmann hin und wieder beraten und war selbst drei-, viermal in kleineren Rollen aufgetreten. Auch das hatten seine Kollegen ihm damals übel genommen. Einige hatten ihn schon spöttisch »der Fernsehkommissar« genannt.

Er zog eine saubere Jeans an, dann seine schwarze Lederjacke. Es war nicht kalt draußen, fast fünfzehn Grad. Der Klimawandel sorgte dafür, dass weiße Weihnachten in Köln mittlerweile fast gänzlich ausgeschlossen waren.

Als er seinen alten silberfarbenen Volvo startete, freute er sich darauf, mit Brinkmann einen Joint zu rauchen. Sagte man das noch: einen Joint rauchen? Brinkmann würde ihn auslachen, und dann würde er vielleicht in dessen Hütte bleiben, eine Flasche Wein trinken und mit ihm darauf warten, dass der Heiligabend verging.

Er bog auf die Hauptstraße ein. Wenig Verkehr. Ein paar Fenster waren geschmückt.

Er hatte keine Geschenke gekauft, kam ihm in den Sinn. Wenn er doch noch zu Schiller fahren würde, müsste er wenigstens eine Flasche Wein dabeihaben.

Verdammt, an die einfachsten Dinge dachte er nicht mehr.

Vom Blumenbergsweg bog er in einen Feldweg ein. Mittlerweile war es stockdunkel. Diese Ecke Kölns war vermutlich die ödeste der Stadt. Nicht einmal im Sommer liefen Spaziergänger hier herum. Der Bruch war als Ausweichgebiet für den Rhein vorgesehen, für den Fall, dass der Fluss einmal so weit anstieg, dass auch das Grundwasser an die Oberfläche dringen würde.

Brinkmanns Behausung lag auf einer winzigen Lichtung. Aus einem Gartenhaus, das jemand hier vor Jahren widerrechtlich errichtet hatte und das zusammengefallen war, hatte er sich eine Hütte gebaut. Ein Zimmer mit einem schmalen Fenster, einer Matratze, mit einem Tisch, einem Regal mit ein paar Büchern und einem alten Kohleofen. Wasser schöpfte er aus einer Regentonne, und wo er sein Geschäft verrichtete, wollte Brasch gar nicht wissen. Vermutlich stand irgendwo im Wald ein Klohäuschen.

Er bremste vor dem Pfad, der zur Hütte führte. Als er den Motor und die Scheinwerfer abstellte, schlug die Dunkelheit förmlich über ihm zusammen. Wie hielt Brinkmann das hier aus? Was für ein Widersinn, sich zehn Kilometer vor der Stadt in solch eine kalte, unwirtliche Behausung zurückzuziehen!

Aber vielleicht hockte er auch gar nicht in seiner Hütte, sondern war in Köln in der schicken Wohnung untergekrochen, die er noch in Ehrenfeld besaß.

Eine SMS ging bei ihm ein. »Kommst du?«, schrieb Schiller. »Therese, Broder und Anhang sind schon da.«

Sylvie hatte ihm ebenfalls eine Nachricht geschickt. Sie war über sechzig und hatte eine Tangoschule. Manchmal schliefen sie noch miteinander, aber dann begriffen sie jedes Mal wieder, dass aus ihnen nichts mehr werden würde.

»Ich bin bei meiner Mutter«, hatte sie vor einer Stunde geschrieben. »Vermisse dich!«

Vermisse dich? Was sollte das denn bedeuten? Eine Anwandlung von weihnachtlicher Sentimentalität? Ihre Mutter musste weit über achtzig sein und lebte in einem Altenheim in Alfter bei Bonn, wenn er sich richtig erinnerte.

Er stieg aus und nahm sein Smartphone, um sich den Weg zu leuchten. Nichts war zu hören, nur ein Rauschen von der Neusser Landstraße. Auch nirgends ein Licht.

Brinkmann hatte es offenbar vorgezogen, diese heilige Nacht nicht in seiner Hütte zu verbringen.

Aber nein, da stand sein Rennrad gegen die Rückwand der Hütte gelehnt, der Fahrradhelm baumelte am Lenker.

»Brinkmann!«, rief Brasch. Seine Stimme klang laut in der Dunkelheit.

Keine Reaktion.

»Brinkmann, hoher Besuch ist da!« Brasch versuchte, ein wenig spöttisch zu klingen. Auf einmal kam ihm sein Auftauchen aufdringlich und unpassend vor.

Er klopfte gegen die graue Holztür, an der die restliche Farbe abblätterte.

»Brinkmann, ich dachte mir, wir könnten was zusammen trinken und rauchen …«

Er drückte die Klinke hinunter, die Tür sprang sofort auf.

Kein Schimmer Licht fiel aus der Hütte, aber etwas anderes traf ihn.

Eine Ahnung – er war immerhin lange genug Polizist gewesen.

Es war der Geruch, ein metallischer Geruch von Blut, und es war die Stille. Sein Herz begann so schnell in der Brust zu schlagen, dass es ihm für einen Moment den Atem nahm. Wenn er eine Waffe bei sich gehabt hätte, hätte er sie nun gezogen.

Er trat ein, ohne die Tür zu schließen – als müsse er sich seinen Fluchtweg offenhalten.

»Brinkmann«, sagte er nun leise. Das Smartphone hielt er wie einen Schild vor sich. Der Lichtstrahl erfasste die Matratze – sie war aufgeschlitzt worden, Futter quoll hervor. Dann sah er das umgekippte Regal. Die wenigen Bücher, die Brinkmann hierher mitgenommen hatte, lagen auf dem Boden verstreut.

Langsam, mit wild pochendem Herzen schwenkte er sein Smartphone herum. Grellgrüne Turnschuhe kamen ins Bild. Eine Gestalt saß auf einem Stuhl. Sie trug eine graue, schmutzige Cordhose, einen dicken, ebenfalls grauen Pullover. Das musste Brinkmann sein, der Kopf mit dem grauen, lockigen Haar war ihm auf die Brust gesunken.

Brasch spürte, dass seine Gedanken sich verlangsamten. Er war kein Ermittler mehr, fiel ihm ein, er hatte noch ein paar schwache Instinkte, nicht mehr.

Während er Brinkmann in dem schmalen, grellen Strahl anstarrte, den sein Smartphone abgab, nahm er ganz fern etwas anderes wahr: ein Geräusch von Schuhen, die sich auf dem Betonboden leise bewegten.

Er war nicht allein in der Hütte – er gefror förmlich. Der Impuls zu fliehen wurde übermächtig.

Plötzlich geschahen zwei Dinge gleichzeitig. Jemand schlug die Tür so hart gegen ihn, dass ihm sein Smartphone aus der Hand fiel und auf dem Boden zerbrach, und dann glitt ein Schatten heran, fast als wäre er vom Himmel herabgefallen. Die Zeit schien sich zu dehnen. Eine lange Sekunde rührte sich niemand. Brasch spürte in der Dunkelheit, wie ihn sein Gegenüber anschaute – überlegen, kontrolliert und ohne jede Angst. Und ein schrecklicher Gedanke ergriff von ihm Besitz, ja, der Gedanke durchdrang ihn körperlich, von Kopf bis Fuß. Er würde gleich sterben. Er war unbewaffnet, aber der Schatten vor ihm hielt eine Pistole in der Hand – auch wenn er sie nicht sehen konnte.

Brasch registrierte, wie er heiser einatmete, und als würde dieses Einatmen die Zeit, die stehen geblieben war, wieder in Gang bringen, sagte sein Gegenüber: »Es tut mir leid.«

Dann erfüllte ein ohrenbetäubendes Krachen die Hütte.

Brasch spürte einen heftigen Schmerz, der ihn von den Beinen riss. Alles um ihn herum schien in dem grellen Gelb dieses schrecklichen Schmerzes zu versinken. Ja, die Welt war gelb geworden, nichts sonst konnte er mehr erkennen. Ein wilder gelber Strudel von Schmerzen, in dem er umhergeschleudert wurde.

Wo war der Schütze? War er geflohen?

Brasch wusste, dass er blutete und dass er nun sterben würde – am Heiligen Abend, ganz allein in einer Bretterbude, in der schon ein anderer lag.

Er versuchte, die Augen aufzureißen, versuchte, dieses verfluchte Gelb, das ihn umhüllte, zu durchdringen. Er spürte, dass seine rechte Hand hochgehoben wurde, dass man ihm da etwas hineinlegte. Dann, während er sich bemühte, zu atmen und irgendetwas zu sehen, verlor das Gelb sich, verrann irgendwo in der Finsternis, die ihn umfing.

2

Sie ertrank in Worten. Konnte man es so nennen? Jeden Tag bekam sie nun ein Gedicht geschickt. Morgens, wenn sie ihre E-Mails checkte, hatte er schon geschrieben. Seit Anfang November hielt er das durch. Manchmal waren es nur zwei Zeilen. »Du bist wie eine Kerze für mich, deren Licht hell den Himmel durchströmt.« »Der Frau in der Mitte des Herzens bringe ich ganz nackt zwei Worte: ›Ich liebe‹.« Einmal hatte er sich sogar an einem Sonett versucht.

Nachdem sie zum ersten Mal miteinander geschlafen hatten, hatte sie ihm von Martin erzählt, dem Geigenbauer aus Sankt Pauli, der an Krebs gestorben war. Über zwei Jahre war das jetzt her. Die Worte waren ihr ganz leicht über die Lippen gekommen.

Hatte sie sich wieder verliebt? In einen Fahrradkurier, der ein Schriftsteller sein wollte?

Sie wusste es nicht genau.

Vor drei Wochen hatte plötzlich ihre Mutter vor ihrer Tür gestanden – ein Überraschungsbesuch aus dem fernen Travemünde, wohin sich ihre Eltern nach ihrer Pensionierung aus Hamburg zurückgezogen hatten. Ihre Mutter war nie eine begabte Lügnerin gewesen, aber ihre Behauptung, sie sei wegen einer Ausstellung in der Nähe gewesen, war offenkundig an den Haaren herbeigezogen. Birte hatte sofort gewusst, was los war. Sie machten sich Sorgen – der Sohn war Kapitän auf hoher See, und die einzige Tochter im entlegenen Köln hatte sich in den letzten Jahren zwei-, dreimal mit den falschen Männern eingelassen. So jedenfalls war es ihren Eltern vorgekommen, auch wenn sie von ihr wenig Konkretes erfahren hatten. Davon, dass sie schwanger gewesen war und dass Rainer Hinrichs, der ehemalige Pressesprecher der Kölner Polizei, sie gestalkt hatte, hatten ihre Eltern zum Glück nie die leiseste Ahnung gehabt.

Mit Mühe hatte Birte Jessen ihre Mutter wieder loswerden können – und ja, Weihnachten würde sie nach Travemünde kommen, allein, ohne Begleitung. Einigermaßen beruhigt war ihre Mutter wieder abgefahren, ohne noch einmal die Ausstellung zu erwähnen, deretwegen sie eigentlich angereist war.

Vor drei Tagen nun hatte Birte ihren Besuch abgesagt. In der Nacht hatte Max sie angerufen und ihr gesagt, dass sie ihn heiraten solle. »Heiraten? Verstehst du? Ich will dich heiraten!« Es war halb drei gewesen. Sie hatte schon geschlafen, als das Telefon klingelte. Zuerst hatte sie an einen Einsatz geglaubt und vermutet, Jan sei am Apparat.

»Ich habe mir ein paar Dinge überlegt«, hatte Max gesagt. »Es war Schicksal, dass ich dich mit meinem Rad über den Haufen gefahren habe. Wir sollten es probieren. Heiraten!«

Probieren? Was für ein Unsinn! Man probierte nicht zu heiraten. Sie war fünfunddreißig Jahre alt, nicht mehr jung, aber alt genug, um zu wissen, wer sie war.

»Vielleicht sollten wir Weihnachten zusammen verbringen«, hatte sie erwidert, um ihn von seinem Gerede übers Heiraten abzubringen. »Nur du und ich.«

Klar, dass Max sofort zugesagt hatte. Am nächsten Tag hatte auch Jan sie gefragt, ob sie am Heiligabend zu ihm kommen wolle. Er beabsichtige, mit ein paar Freunden zu feiern. Sie hatte ihn vertröstet. Sie würde später kommen. Misstrauisch hatte er sie angeschaut. Von Max Strenger, dem Fahrradkurier, wusste er noch nichts.

Sie hatte gekocht – Fisch, Nudeln, dazu Salat und frisches Brot, und pünktlich um achtzehn Uhr stand Max vor ihrer Tür. Er trug ein weißes Hemd, eine neue schwarze Jeans, und er hatte sein langes schwarzes Haar um ein paar Zentimeter stutzen lassen, gewissermaßen zur Feier des Tages. Sie küssten sich.

Er betrachtete die Geige, die in einer Glasvitrine im Wohnzimmer den Raum dominierte – Martins letztes Meisterstück.

»Denkst du oft an ihn … an Martin in diesen Tagen?«

Birte nickte. Dann tranken sie ein Glas Prosecco. Max küsste sie auf die Wange. Fang nicht gleich wieder an, vom Heiraten zu reden, dachte sie.

Max setzte sich. Sie entzündete die Kerzen auf dem Tisch. Für einen Moment kam ihr dieser Moment zu intim vor. So weit waren sie eigentlich noch nicht, den Heiligen Abend zusammen zu verbringen. Doch es war ja ihre Idee gewesen.

Max hatte drei Brüder, seine Eltern waren Pfarrer im Hunsrück – die Mutter war für Taufen und Hochzeiten, der Vater für Trauerfeiern zuständig. Als Sportler aber – Triathlet – war er früh allein unterwegs gewesen. Bis zu dem Unfall, bei dem er einen Fuß verloren hatte. Beim Training auf dem Fahrrad hatte ihn ein Lastwagen erfasst. Der Fahrer hatte Unfallflucht begangen.

Sie tranken und prosteten sich zu. Max lächelte.

»Willst du wissen, ob ich ein Geschenk für dich dabeihabe?«, fragte er. Dann klopfte er sich auf die Hosentasche, und sie ahnte, was er ihr schenken wollte. Einen Ring – er hatte einen Ring in der Tasche.

Sie trank schnell. Ihr Herz begann zu klopfen. Jan hat uns gebeten, nachher noch vorbeizukommen, wollte sie ihm sagen, obwohl es eigentlich gar nicht stimmte. Jan hatte natürlich nur sie eingeladen.

Max schien ihre Unruhe zu spüren. »Bei uns zu Hause ist jetzt ein riesiges Durcheinander. Alle schreien und streiten sich. Meine Mutter dreht in der Küche durch, und mein Vater tut so, als müsste er noch seine Weihnachtspredigt vorbereiten …« Er lächelte wieder. Wie gut, dass ich jetzt bei dir bin, sagte sein Blick.

»Ich habe auch ein Geschenk«, sagte sie. Es war nur ein Buch – ein Bildband über einen mysteriösen Künstler, der Graffiti an Häuserwände sprühte – Banksy in New York. Sie wusste, dass Max New York liebte. »Aber erst sollten wir etwas essen, nicht wahr?« Sie ging in die Küche. Max kam ihr nach.

Es roch nach Fisch. Max berührte sie an der Schulter, und für einen Moment dachte sie wirklich an Martin, an das letzte Weihnachtsfest mit ihm. Er war schon von der Krankheit gezeichnet gewesen, aber noch einmal hatten sie sich geliebt, und er hatte für sie Geige gespielt.

Als das Telefon klingelte, war sie beinahe erleichtert. Ihre Mutter … sie wollte ziemlich verfrüht ihre Grüße loswerden und den Grund erforschen, warum Birte nicht gekommen war.

Max schaute sie an. Sein Glas hielt er in der Hand.

»Ich weiß, du bist als Polizistin immer im Dienst, aber ich würde es lieber sehen, wenn du nicht abhebst. Um diese Zeit sind Telefonate eindeutig Ruhestörung.«

Sie sah ihn an. »Das sind meine Eltern«, sagte sie. »Ich wimmele sie ab. Wenn ich es nicht tue, werden sie es immer wieder probieren und mir eine SMS nach der anderen schicken.«

Max breitete die Arme aus. Sein Lächeln gefiel ihr.

Birte blickte auf das Display ihres Telefons. Es waren nicht ihre Eltern.

»Keine Ahnung, was du heute Abend so vorhattest«, sagte Jan ohne jede Begrüßung. »Aber egal, was es ist, du hast keine Zeit dafür. Wir haben einen Mordfall – und es kann sein, dass Brasch der Täter ist.«

3

Weihnachten war ihm immer ein Gräuel gewesen – schon als Halbwüchsigem im Kinderheim. Da war ihm jedes Jahr wieder klar geworden, dass er allein war, dass ihn niemand abholen würde. Seine Eltern waren tot – umgekommen bei einem mysteriösen Wohnungsbrand. Einmal hatte seine Tante aus Bad Godesberg den Versuch gemacht, ihn einzuladen, aber es war ein Fiasko geworden. Stumm hatte er auf dem Stuhl gehockt, stumm hatte er dagesessen und sein Geschenk ausgepackt – einen Kinderduden, obwohl er schon vierzehn Jahre alt war. Welch peinliches Geschenk! Am nächsten Tag hatten sie ihn beinahe wortlos ins Heim zurückgebracht.

Carla wusste um seine Weihnachtsphobie – trotzdem bestand sie jedes Jahr auf dem vollen Programm: Kerzen, Fensterschmuck, Weihnachtsbaum, auch die Christmette im Dom wollte sie besuchen. Und nun hatte sie auch wieder von einem Kind gesprochen. Sie wollte schwanger werden – sie würde nächstes Jahr vierzig werden, die Schallmauer durchbrechen. Danach würde es zu spät sein.

Zum Glück hatte er Therese, seinen alten Freund Broder und dessen Freundin und Matthias Brasch eingeladen. Also würde der Heiligabend nicht zu besinnlich werden.

Therese kam in ihrem babyblauen Mantel schon um kurz nach fünfzehn Uhr. Sie lachte krächzend, während sie ihn umarmte.

»Früher habe ich mir an Heiligabend nie etwas zu essen gemacht – lohnte sich nicht. Irgendein Kind wollte immer zur Bescherung auf die Welt kommen.«

Therese war vierundachtzig. Als Hebamme war sie in Köln eine Institution gewesen – mehr als fünftausend Frauen hatte sie in fünfzig Jahren entbunden.

Mit Carla verschwand sie in der Küche. Schiller hörte die beiden reden und leise lachen. Geschirr klapperte. Er kam sich nutzlos vor. Alles war aufgeräumt, der Tannenbaum mit Kerzen und roten Bändern geschmückt. Nur in seinem Kopf herrschte ein großes Durcheinander. Er hatte Carla versprochen, darüber nachzudenken, bei der Polizei aufzuhören – sie wollte nicht länger mit einem Hauptkommissar der Mordkommission zusammen sein, der vierundzwanzig Stunden am Tag an seinen Job dachte, wenn er in einem Fall steckte. Aber was sollte er sonst tun? Als Privatdetektiv arbeiten – so wie Brasch? Er wusste, wie unglücklich Brasch war – und mit dem Geld, das er verdiente, kam er kaum über die Runden.

Birte kam ihm in den Sinn. Vielleicht sollte ein Polizist nur mit einer Polizistin zusammen sein – da gab es keine Missverständnisse. Jeder wusste, worum es ging. Aber nein, was waren das für Gedanken? Birte sah gut aus, er mochte ihre roten, perfekt geformten Lippen, ihre blonde Kurzhaarfrisur, sogar ihren Hamburger Akzent, der da und dort noch durchschimmerte, aber sie war nicht mehr als eine gute Kollegin. Außerdem war sie wohl wieder verliebt, wie er glaubte.

Henning Broder kam um halb vier, seine Freundin Ela im Schlepptau. Singend stand Broder in der Tür, zwei Flaschen Champagner in den Händen, die er wie Trophäen in die Höhe hielt.

»Verdammt, Jan«, rief er, »wir beiden alten Waisenkinder feiern Weihnachten zusammen – wie geil ist das denn!«

Sogar Ela küsste ihn auf die Wange – sie war zwanzig Jahre jünger als Broder, ein bleiches, ätherisches Frauenwesen mit langen schwarzen Haaren, das selten mehr als drei Sätze von sich gab. Aus irgendeinem Grund schien sie sich in Broder verliebt zu haben und in ihm einen genialen Maler zu sehen – und seitdem sie zusammen waren, hatte er sogar ein paar Bilder verkauft.

»Außerdem haben wir eine tolle Nachricht zu verkünden!«, rief Broder. Er schaute Ela an und hauchte ihr einen Kuss zu. »Aber das erzählen wir euch später.«

Ela hauchte den Kuss zurück und lächelte dann ganz mädchenhaft.

Sie ist schwanger, dachte Schiller und erschrak. Broder wird uns unterm Tannenbaum erzählen, dass er Vater wird, und Carla wird gute Miene machen müssen.

»Wie schön!«, stammelte er. »Da bin ich aber neugierig!«

Broder umarmte ihn nochmals. »Alles wird gut«, raunte er ihm ins Ohr, ganz fürsorglich und besänftigend, als wüsste er genau, was seinen Freund Schiller umtrieb.

Mit einem Tablett voller Sektgläser kam Carla aus der Küche. Sie trug nun ihr rotes enganliegendes Kleid. Wann war das denn passiert?, fragte Schiller sich. Wann hatte sie sich umgezogen?

Ela griff als Erste nach einem Glas. Vielleicht war sie doch nicht schwanger, wenn sie Alkohol trank.

»Auf einen besinnlichen Heiligen Abend«, rief Carla feierlich aus, während sich auch Broder und Therese an dem Sekt bedienten. Dann reichte sie Schiller ein Glas. Fehlte nur noch Brasch, aber der war schon früher, als sie noch Kollegen gewesen waren, nie pünktlich gewesen.

Während sie sich zuprosteten, spürte Schiller, wie eine gewisse Anspannung von ihm abfiel. Es könnte doch ein entspannter Abend werden – diese Menschen waren seine Familie, und Carla war die Frau, die er liebte – und warum sollten sie eigentlich kein Kind haben?

Zehn Minuten später klingelte sein Smartphone – schrill und durchdringend. Carla warf ihm einen warnenden Blick zu. Du bist nicht im Dienst, sagte dieser Blick, wir feiern Weihnachten.

»Vermutlich sagt Brasch Bescheid, dass er später kommt«, sagte Schiller vor sich hin, doch er sah auf dem Display, dass ihn jemand aus dem Präsidium anrief.

Nele Krach, seine Assistentin, war am Apparat.

»Jan«, sagte sie so aufgebracht, wie er sie noch nie gehört hatte, »wir haben einen Toten im Worringer Bruch und einen Schwerverletzten. Könnte sein, dass dein Freund Brasch jemanden erschossen hat.«

Schiller fuhr immer mit einem beklemmenden Gefühl zum Tatort, auch wenn es ihm – anders als Birte – nicht viel ausmachte, eine Leiche anzusehen. Während er in den Kölner Norden hinausfuhr, rief er Birte an. Sie war am Heiligabend in Köln, warum, wusste er nicht genau, aber es war offensichtlich, dass sie nicht allein war. Trotzdem versprach sie, sofort zu kommen. »Brasch« war das Zauberwort gewesen – was konnte Matthias Brasch mit einem Mord zu tun haben?

Der Tatort lag in einem Waldstück hinter dem Stadtteil Fühlingen. Brasch wohnte ein paar Kilometer entfernt in einem Haus hinter dem Deich – vielleicht war er nur zufällig vorbeigekommen. Hatte er einen Toten entdeckt – und nun glaubte man, er könne der Täter sein? Die Gedanken wirbelten Schiller im Kopf herum.

Nele war im Präsidium – sie hatte Dienst bis um zweiundzwanzig Uhr. Auch bei ihr schienen ein paar Dinge aus dem Gleichgewicht geraten zu sein. Ihr derzeitiger Freund war Musiker, wusste Schiller, ein norwegischer Schlagzeuger, der kaum genug Geld verdiente, um für sein Essen zu sorgen.

»Es sind bisher sechs Kollegen vor Ort.« Nele hielt ihn per Funk auf dem Laufenden. »Dazu ein Krankenwagen. Eine Zeugin hatte den Toten entdeckt. Außerdem ist ein Wagen der Spurensicherung unterwegs. Die Kollegen haben ganz schön geflucht.«

Schiller dachte an Carlas Blick, den sie ihm nachgeworfen hatte, als er die Wohnung verließ. Darum, hatten ihre Augen gesagt, genau darum will ich nicht mehr mit einem Polizisten zusammen sein. Er hatte sich hastig abgewandt.

Der Tatort war schnell zu finden – eine Insel aus Licht inmitten von Dunkelheit. Die Scheinwerfer von zwei Streifenwagen leuchteten die Szenerie aus, so gut es ging: eine Hütte aus Holz mit einem kleinen Fenster. Aus der Decke ragte ein silberfarbenes Ofenrohr. Alles sah provisorisch und baufällig aus. Ein Uniformierter, den Schiller vom Sehen kannte, nickte ihm zu, nachdem er hinter einem Streifenwagen geparkt hatte und ausgestiegen war.

»Den Toten haben wir nicht angerührt«, sagte er. Seine Stimme zitterte ein wenig. »Aber den Kollegen … den ehemaligen Kollegen Brasch … also, er hat wohl noch gelebt. Der Krankenwagen ist vor fünf Minuten mit ihm weggefahren. Sah allerdings nicht aus gut – Kopfschuss.«

Schiller spürte, wie sich sein Magen zusammenzog. Ein Kopfschuss war meistens tödlich – oder wenn nicht, dann war das Opfer in der Regel schwerstbehindert.

Auf dem schmalen Feldweg, der zu der Hütte führte, parkten ein gelber VW Beetle und Braschs alter Volvo. Schiller ging an den Autos vorbei zum Eingang der Hütte, einer windschiefen Tür, die offen stand. Ein weiterer Uniformierter hatte sich da postiert – nein, es war eine junge Frau, sie hatte die blonden Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie schaute ihn bleich an, ohne etwas zu sagen.

Als er sich vorbeugte, leuchtete sie mit ihrer Taschenlampe an ihm vorbei in die Hütte hinein. Der Tote saß zusammengesunken auf einem Stuhl, es sah aus, als würde er gleich zur Seite kippen, doch er kippte nicht. Er hatte graues, lockiges Haar, das sich an einer Stelle blutig verfärbt hatte. Auffällig waren seine hellgrünen Turnschuhe, die unbenutzt aussahen. In der rechten Hand, die schlaff herabhing, hielt er eine Pistole, deren Fabrikat Schiller nicht erkennen konnte. Er hatte das vage Gefühl, den Mann schon einmal gesehen zu haben, doch er wagte es nicht, näher heranzugehen.

Als er sich abwandte, wich die Polizistin zurück. »Es ist mein erster Toter«, sagte sie leise. »Ausgerechnet an Heiligabend.«

Manche Dinge können wir uns nicht aussuchen, wollte Schiller entgegnen, weder die guten noch die schlimmen, doch stattdessen sagte er: »Wo ist die Zeugin?«

Die Polizistin deutete hinter sich. »Sie sitzt in unserem Streifenwagen und weint.«

Ein Martinshorn war zu hören, dann leuchteten auf dem Feldweg zur Hütte Scheinwerfer auf. Die Spurensicherung – nein, es war Birtes Alfa, erkannte Schiller, während er auf den Polizeiwagen zuging. Ein Kollege saß neben einer Frau im Fond.

»Was ist mit Brasch?«, fragte Birte, während sie näher kam. Sie trug einen langen weißen Mantel und roch nach Parfüm.

»Brasch ist auf dem Weg ins Krankenhaus«, erwiderte er. »Er hat noch gelebt.«

Birte nickte. »Und der Tote?«

Schiller machte eine vage Handbewegung in Richtung Hütte, während er die hintere Tür des Streifenwagens öffnete.

Eine Frau blickte auf. Zuerst sah er nur Haare – einen richtigen, roten Haarwust, dann das schöne Gesicht einer Schauspielerin, und das war sie tatsächlich. Er kannte nur ihren Vornamen – Julia … Sie hatte in einer Fernsehserie eine Polizistin gespielt. Einer seiner älteren Kollegen im Einbruchsdezernat hatte ihr Foto an seinem Computer befestigt und sie »die schöne Julia« genannt.

Die Frau schluchzte, dann streckte sie eine Hand aus. Sie trug einen schwarzen Mantel und schwarze Handschuhe.

Schiller griff nach ihrem Arm, aber im selben Moment zog sie ihre Hand zurück und schrie: »Was ist mit diesem Mann? Warum hat er Kaspar erschossen?«

4

Birte hatte Max gesagt, dass er bleiben und auf sie warten solle, sie allerdings müsse gehen, ein Kollege sei in Schwierigkeiten. Sie hatte Widerspruch erwartet, eine beleidigte Bemerkung, eine düstere Miene, aber Max hatte sich lediglich auf ihr Sofa gelegt, sein Gesicht in ein Kissen gedrückt und gesagt: »Liege ich eben hier, atme deinen Duft ein und fange an zu träumen.« Dann hatte er gelächelt. »Komm bald zurück, Schöne.«

Vielleicht ist Max wirklich der Richtige, hatte sie gedacht, während sie in den Kölner Norden hinausgefahren war, ein Fahrradkurier, der offensichtlich in sie verliebt war und Bücher schrieb.

Am Tatort angekommen, hatte sie sich den Toten nicht angeschaut. Auf eine hastige Leichenschau legte sie keinen Wert. Aber konnte es stimmen, was hier dem Anschein nach passiert war? Zwei Männer hatten aufeinander geschossen – wie in einem Duell? Auch Matthias Brasch, Schillers ehemaliger Kollege, hatte angeblich eine Waffe in der Hand gehalten. Das hatte zumindest die Zeugin, die rothaarige Schauspielerin, Jan förmlich entgegengeschleudert, als er die hintere Tür des Polizeiwagens, in dem sie saß, geöffnet hatte.

Sie hieß Julia Bärwald, war sechsunddreißig Jahre alt und »so etwas wie die Freundin des Toten« – genauso hatte sie sich ausgedrückt.

Birte hatte sofort registriert, dass Jan von ihr fasziniert war – er konnte so etwas: sich ganz auf einen Fall einlassen und trotzdem eine Zeugin ansehen, als müsste er ihr gleich ein Kompliment machen. In einem Van, den er von der Polizeistation Chorweiler angefordert hatte, führte er die erste Befragung durch. Irgendwie war es ihm sogar gelungen, Kaffee aufzutreiben. Birte sah, wie er sich vorbeugte, wie er dieser Julia Kaffee einschenkte, während sie sich mit einem Taschentuch über die Augen rieb.

Schultke, der Chef der Spurensicherung, war gleichzeitig mit dem Van mit drei Leuten angerückt.

»Mord am Heiligabend«, sagte er lakonisch. »Hatten wir lange nicht mehr.«

Er mochte um die fünfzig sein und hatte sieben Kinder, die nun wohl ohne ihren Vater ihre Geschenke auspacken würden. Routiniert bauten die vier Scheinwerfer auf. Bald sah der Tatort wie eine Filmszene aus. Eine grüne baufällige Holzhütte, von der die Farbe abblätterte. Wie konnte ein Mensch es hier aushalten? Der Tote hatte anscheinend tatsächlich in dieser dürftigen Behausung gewohnt.

Birte machte mit ihrem Smartphone ein paar Fotos von der Hütte und dem Zugang. Dann kam auch der Rechtsmediziner – nicht Dr. Schroeter, der Leiter der Rechtsmedizin, sondern eine junge blasse Frau mit Hornbrille und Pagenfrisur. Sie stellte sich als Dr. Almut Schwäbe vor, zog sich einen Papieranzug über und stampfte wortlos an ihr vorbei zur Hütte, obschon die Spurensicherung sich eben erst an die Arbeit gemacht hatte.

Birte sah ihr nach und überlegte für einen Moment, einfach in ihren Alfa zu steigen und zurück zu Max zu fahren. Sollte Jan sehen, dass er allein zurechtkam. Sie hatte einen Gast, sie wollte Weihnachten feiern. Dann fiel ihr Brasch ein, der vielleicht auf dem Weg zur Uniklinik mit dem Tod rang. Sie musste in Erfahrung bringen, wie es ihm genau ging, ob er möglicherweise doch eine Aussage machen konnte.

Das Geräusch registrierte sie ganz am Rande ihrer Wahrnehmung – ein leises Schluchzen oder ein lauteres Atmen. Sie wusste es nicht genau. Hielt sich hier doch noch jemand auf? Hatten die Kollegen das Umfeld der Hütte gar nicht richtig abgesucht? Das Schluchzen erstarb, während sie an dem Beetle, der Julia Bärwald gehörte, und Braschs Volvo vorbei über eine schmale Rasenfläche in Richtung Wald schritt. Hier umfing sie abrupt Dunkelheit. Wenn jemand sie von einem Versteck zwischen den Bäumen her beobachtete, konnte er es ganz ungestört tun. Doch vom Waldrand konnte das Geräusch nicht hergedrungen sein.

Sie kehrte zurück, und dann endlich begriff sie, woher das Geräusch stammte. In dem Beetle war auf dem Rücksitz ein kantiger Schatten zu erkennen. Sie griff nach der Beifahrertür, die nicht abgeschlossen war, und öffnete sie. Für einen Moment wurde das Schluchzen lauter, dann brach es ab. Ein heftiger Parfümduft strömte aus dem Wagen, als Birte sich vorbeugte.

Ein Kind saß auf der Rückbank, festgeschnallt in einer Plastikschale. Es mochte drei oder vier Jahre alt sein. Mit großen, dunklen Augen starrte es Birte an, dann öffnete es ganz langsam den Mund.

»Oma«, sagte es mit schüchterner Piepsstimme. »Wo Oma?«

Konnte so etwas passieren? Dass eine Mutter ihr Kind vergaß? Birte nahm das Kind in den Arm, als er es ihr schluchzend die Arme entgegenstreckte.

»Alles ist gut«, flüsterte sie der Kleinen zu. Offensichtlich ein Mädchen, wenn man sich die Gesichtszüge und die langen roten Locken anschaute.

»Oma«, wiederholte das Kind fragend. »Wo Oma?«

Birte eilte mit dem Kind im Arm zum Polizei-Van hinüber. Wenigstens schien das Mädchen nicht gefroren zu haben. Es trug einen dicken blauen Anorak, blaue Wollhandschuhe und kleine schwarze Fellstiefel. Zudem mochten die Temperaturen bei etwa vierzehn Grad liegen – eher Frühlingswetter denn Weihnachtskälte.

Julia Bärwald sprang sofort erschreckt auf, als Birte die Tür des Polizeiwagens öffnete.

»Paula!«, rief sie. »Mein Liebling – bist du aufgewacht?«

»Die Kleine hat geweint«, erwiderte Birte vorwurfsvoll.

Jan warf ihr einen düsteren Blick zu. »Ist das Ihre Tochter?«, fragte er dann. »Ist sie die ganze Zeit in Ihrem Wagen gewesen?«

Julia Bärwald nickte. Sie nahm Birte das Kind ab und küsste es auf die Wange, woraufhin die Kleine leise zu weinen begann. »Sie hat geschlafen … und ich wollte doch nur …« Sie brach ab und schluchzte dann auch.

Das Mädchen drückte sein Gesicht gegen die Brust seiner Mutter. Birte empfand Mitleid mit der Kleinen. Was für ein Heiligabend! Das Mädchen sollte irgendwo in einem warmen Zimmer unter einem geschmückten Tannenbaum sitzen und Geschenke auspacken.

»Vielleicht sollten wir lieber ins Präsidium fahren.« Birte sah Jan an. »Und die Befragung da fortsetzen.«

Er nickte, ohne Mutter und Kind aus den Augen zu lassen. Das Mädchen war nun ganz still. Julia Bärwald strich ihm über den Kopf. Ihr Blick war auf die Hütte gerichtet.

»Kaspar«, sagte sie vor sich hin, »ich wollte ihn holen … Es ist Weihnachten … Wie kann man da in dieser schrecklichen Hütte hocken, wo wir doch … Wir hätten eine Familie sein können.« Sie verstummte.

Birte beobachtete, dass die Rechtsmedizinerin aus der Hütte kam. Hatte sie sich den Toten schon angeschaut? Im nächsten Moment ging bei ihr eine SMS ein.

»Ich koche mir etwas«, schrieb Max. »Und warte auf dich, meine Schöne!«

»Ist Brinkmann der Vater Ihrer Tochter?«, fragte Jan. »Sind Sie deshalb hergekommen?«

»Ja, ganz recht.« Julia Bärwald wiegte ihr Kind. »Dieser merkwürdige, schräge Brinkmann war Paulas Vater – aber er wollte das nicht … wollte nicht, dass jemand davon wusste.«

5

Jan Schiller sah von seinem Fenster im Präsidium den hell erleuchteten Dom. In zwei Stunden würde die Christmette beginnen. Irgendwie glaubte er, der Stadt anzusehen, dass etwas anders war – eine heilige Nacht. Einmal hatte er versucht, Carla zu erreichen, aber sie hatte nicht abgenommen. Zu viert würden sie um den Tisch gesessen haben – mit gutem Essen, Wein und ein paar kleinen Geschenken. Auch Therese war nicht an ihr altmodisches Nokia-Handy gegangen. Dann hatte er Carla eine SMS geschickt, ermattet um eine Erklärung ringend. »Ein komplizierter Fall, in den Brasch verwickelt ist. Er ist im Krankenhaus, schwer verletzt. Komme später.«

Auch darauf hatte er keine Antwort erhalten.

Um Viertel nach neun hatte er Julia Bärwald nach Hause gehen lassen. Birte hatte ihr schlafendes Kind im Arm gehalten, während er sie befragt hatte. Die Schauspielerin wohnte in Müngersdorf am Stadion und hatte Brinkmann überreden wollen, mit ihr Weihnachten zu feiern. Sie hatte dafür sogar ihre Mutter weggeschickt – zu deren Schwester nach Brilon ins Sauerland. Um kurz vor sechzehn Uhr war sie vor der Hütte vorgefahren. Da hatte sie Brasch auf dem Boden liegend vorgefunden, eine Waffe in der Hand – und Brinkmann auf dem Stuhl, ebenfalls mit einer Waffe. Dass er tot war, hatte sie sofort gesehen. Sie hatte einen Notruf abgesetzt und war zur Straße gelaufen. Gesehen hatte sie niemanden. Fünf Minuten später sei der erste Streifenwagen vorgefahren, kurz danach der Rettungswagen …

Während Julia Bärwald sprach, hatte er stets an sie als Schauspielerin denken müssen. Ja, er hatte einmal eine Episode aus der Serie gesehen, in der sie eine Kommissarin gespielt hatte: eine kühle, analytisch vorgehende Polizistin, die von ihren Mitarbeitern bewundert wurde. Die Folge hatte damit geendet, dass sie in einer Bar eine Affäre mit einem Schweden begonnen hatte, der einem Bilderbuch für große blonde Kerle entstammen musste. Anscheinend stand sie privat jedoch auf einen völlig anderen Typ Mann.

Birte hatte die ganze Zeit geschwiegen, sich allenfalls dem Kind auf ihrem Arm zugewandt. Die Kleine hatte immer wieder nach ihrer Oma gefragt, bis Julia Bärwald ungehalten geworden war.

»Paula, die Oma ist nicht da«, hatte sie ihre Tochter angefaucht. »Das habe ich dir doch schon gesagt!«

Danach war die Kleine still geworden und hatte versucht, das Gesicht hinter ihren langen roten Haaren zu verbergen.

Birte hatte sich ebenfalls verabschiedet, nachdem Julia Bärwald gegangen war. »Du bleibst noch?«, hatte sie gefragt.

Er hatte genickt.

»Ich muss nach Hause. Habe Besuch. Morgen um neun bin ich wieder hier.«

Beinahe spürte er einen Stich Eifersucht. Er hatte richtig vermutet: Sie hatte nicht vorgehabt, den Heiligen Abend allein zu verbringen. Es wartete jemand auf sie. Und bei ihm zu Hause? Er probierte es auf dem Festnetzanschluss, doch auch da meldete sich niemand. Vermutlich hatte Carla den Apparat irgendwo in einer Ecke platziert, wo er niemanden störte.

Als er Schultke anrief, ging der Kriminaltechniker sofort an den Apparat.

»Seid ihr fertig?«, fragte Schiller.

Schultke räusperte sich. »So eine windschiefe Hütte ist ein Fest für jeden Techniker. Wir haben ordentlich gearbeitet. Ergebnisse gibt es morgen, aber eines ist schon mal klar. Der Tote hat nicht geschossen. Keine Schmauchspuren in der Hand. Da will uns jemand an der Nase herumführen.« Er sog die Luft ein, als würde er rauchen.

»Und die Waffe?«, fragte Schiller.

»Wir haben zwei Waffen«, entgegnete Schultke. »Die eine hat der Tote noch in der Hand gehalten – die andere lag am Boden. Beide ein Fabrikat. Makarow, 6 mm.« Er stöhnte auf. »Das wird uns Arbeit machen.«

Die Makarow war eine russische Waffe, die überall im früheren Ostblock produziert worden war. Auf dem Schwarzmarkt und im Internet war sie leicht zu bekommen.

»Ich muss jetzt los«, sagte Schultke. »Will mit meinen Leuten bei uns im Dorf in die Christmette – falls sie noch mit mir reden. Bis morgen.« Er unterbrach die Verbindung.

Einen Moment später ging ein Anruf ein. »Was ist mit deinem Freund?«, krächzte Therese. »Mit Brasch?«

»Ich weiß es nicht«, sagte Schiller. »Ich fahre gleich in die Uniklinik. Komme dann nach Hause. Feiert ihr noch?« Er hörte Stimmen im Hintergrund.

»Feiern?« Therese klang, als wüsste sie keine Antwort darauf. »Wir feiern hier nicht ohne deinen Freund und dich – nur Ela … Die Kleine ist ein richtiges Biest. Sie wollte nicht auf dich warten oder irgendwie Rücksicht nehmen.« Die alte Hebamme hielt einen Moment inne, dann fuhr sie leiser fort: »Stell dir vor: Henning und die Kleine haben sich heute Abend verlobt.«

Schiller spürte eine Erleichterung, die ihn selbst überraschte. Also war Ela nicht schwanger – es war nur um eine Verlobung gegangen. Broder hatte schwere Zeiten mitgemacht, vielleicht tat es ihm sogar gut, jemanden wie Ela, die ihn grenzenlos bewunderte, an seiner Seite zu haben.

Er nahm sich einen Kaffee und fuhr zur Uniklinik. Obschon es ein kleiner Umweg war, bog er in die Zülpicher Straße ein. Er konnte sehen, dass in allen Fenstern in ihrer Wohnung an der Ecke Sülzburgstraße noch Licht brannte. Gut so – er würde vielleicht doch noch ein Glas Wein trinken und Carla ein wenig besänftigen können.

Eine halbe Stunde ließ man ihn vor dem Eingang zur Intensivstation warten, zwei weitere Kaffee trank er, und dreimal musste er seinen Ausweis zücken. »Kripo Köln. Ich brauche Informationen zu einem ehemaligen Kollegen. Er ist vor ein paar Stunden mit einer Kopfverletzung eingeliefert worden.«

Gegen dreiundzwanzig Uhr kam ein Arzt in einem grünen Kittel, der sich als Professor Dr. Mehring vorstellte. Er hatte schütteres schwarzes Haar, mochte Anfang vierzig sein und wirkte so müde, als sei er seit mindestens zwei Tagen auf den Beinen. Mit leerem Blick schaute er sich Schillers Ausweis an.

»Wir haben vier Stunden operiert und die Kugel entfernt«, sagte er dann. »Sie ist zwischen Großhirn und Kleinhirn eingedrungen und hat möglicherweise keine lebensnotwendigen Areale beschädigt. Aber Genaueres lässt sich frühestens in ein paar Tagen sagen. Wir haben eine Hirnsonde implantiert, damit der Druck im Gehirn nicht steigt. Der Patient ist stabil, atmet eigenständig, befindet sich aber noch in einem kritischen Zustand.«

Schiller spürte, wie die Worte in ihn einsanken. Kritischer Zustand, aber immerhin – Brasch lebte noch.

»Wann kann er eine Aussage machen?«

Der Professor stöhnte auf. »Der Patient ist zu keiner Aussage fähig. Wir haben ihn ins Koma versetzt. In ein paar Tagen wissen wir vermutlich mehr – und nun müssen Sie mich entschuldigen.« Der Arzt war im Begriff, sich abzuwenden, doch Schiller trat auf ihn zu.

»Eines noch: Haben Sie Schmauchspuren an seiner Hand gefunden? Wir müssen wissen, ob er möglicherweise eine Waffe abgefeuert hat.«

»Schmauchspuren?« Professor Mehring starrte ihn verständnislos an. »Hören Sie, der Mann hatte eine Kopfverletzung, die normalerweise tödlich ist. Wir haben andere Dinge zu tun gehabt, als nach seinen Händen zu schauen.«

Nun wandte er sich endgültig ab, drückte auf einen Summer und öffnete den Eingang zur Intensivstation.

Schiller folgte ihm und schob einen Fuß in die Tür, bevor sie zufallen konnte.

»Ich brauche die Kleidung Ihres Patienten. Ich ermittle in einem Mordfall«, rief er, doch der Professor drehte sich nicht einmal um.

Warum hätte Brasch auf jemanden schießen sollen? Und welche Verbindung hatte er zu Kaspar Brinkmann? Schiller empfand die Müdigkeit als eine bleierne Schwere, die sich in seinen Knochen eingenistet hatte. Bevor er zu seinem Wagen ging, spritzte er sich auf einer Toilette am Ausgang der Klinik Wasser ins Gesicht. Nicht einmal der Kaffee hatte ihn noch richtig wachgehalten. Es war kurz vor Mitternacht. Auf den Straßen herrschte kaum Verkehr. Überraschenderweise fand er einen Parkplatz fast vor seiner Haustür. Dann schlich er mit dem Plastikbeutel hinauf, den eine Krankenschwester ihm gegeben hatte und in dem Braschs Kleidung steckte. Die Fenster waren dunkel gewesen – ein schlechtes Zeichen. Oder waren Carla und Therese tatsächlich noch in die Christmette in den Dom gegangen?

Als er die Wohnungstür öffnete, schlug ihm nur Dunkelheit entgegen – und ein leichter Geruch von Nikotin. Wahrscheinlich hatte Broder irgendwann zu rauchen begonnen. Die Küche war peinlich aufgeräumt, der Geschirrspüler lief. Im Wohnzimmer lag Therese auf dem Sofa und schnarchte leise. Also waren sie nicht mehr zum Dom gefahren.

Er ging, ohne ein Geräusch zu machen, ins Schlafzimmer hinüber und zog sich im Dunkeln aus. Von Carla drangen rhythmische Atemzüge zu ihm herüber. Als er sich neben sie legte, flüsterte sie: »Was ist mit Matthias? Lebt er noch?«

»Er lebt«, antwortete Schiller, doch als er seinen Arm um sie legen wollte, schob sie ihn weg.

»Morgen«, sagte sie. »Morgen müssen wir reden.«

Er spürte, wie sein Herz schneller zu schlagen begann. Morgen … morgen müssen wir reden … Wie oft hatte er das schon gehört? Die guten und schlechten Tage in ihrer Beziehung hielten sich mittlerweile die Waage. Carla hatte ihre Arbeit als Kindertherapeutin fast gänzlich eingestellt, sie wollte lange Reisen machen, sich eine Auszeit nehmen … Und er? Was wollte er?

Die Müdigkeit wich, sein Herz schlug in der Dunkelheit, er hatte einen bitteren Kaffeegeschmack im Mund.

Irgendwann musste er jedoch eingeschlafen sein, denn als er die Augen wieder öffnete, war es halb vier in der Nacht. Carla schlief abgewandt von ihm. In dem wenigen Licht, das von draußen hereindrang, war nur ihr langes schwarzes Haar zu sehen.