11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

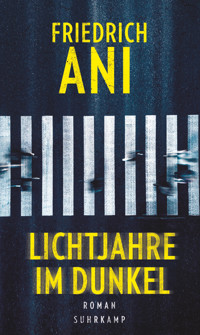

Die siebzehnjährige Finja Madsen ist nach einer Party nicht nach Hause gekommen. Es gibt keine Zeugen, keine äußeren Anhaltspunkte dafür, was mit ihr passiert ist. Die Ermittlungen stecken fest. Oberkommissarin Fariza Nasri vernimmt Personen aus dem Umfeld der Vermissten, darunter auch den Freund der Mutter, Stephan Barig. In dessen Haus hat die Party stattgefunden, während er das Wochenende mit zwei Bekannten auf dem Land verbrachte. Barig gibt gewissenhaft Auskunft. Nasri hört zu, stellt Fragen – und ist sich mit einem Mal sicher, dass der Mann lügt. Doch hat er wirklich etwas mit dem Verschwinden der jungen Finja zu tun, oder verbirgt er etwas ganz Anderes?

Die Suche nach einem verschwundenen Mädchen wird mehr und mehr zu einem Horrortrip durch die Abgründe männlicher Machtfantasien und die Verwüstungen, die sie hinterlassen. Fariza Nasri gerät in einen Strudel der Gewalt, der sie immer weiter mitreißt, bis sie darin zu ertrinken droht. Ein packender, schmerzhafter und düsterer Roman.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 309

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Titel

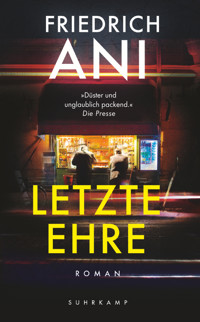

Friedrich Ani

Letzte Ehre

Roman

Suhrkamp

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2021

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5246.

© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2021

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: zero-media.net, München

Umschlagabbildung: Astrakan/DEEPOL by plainpicture; mauritius images/Stephan Melzer/Alamy (Auslagen)

eISBN 978-3-518-76767-2

www.suhrkamp.de

Motto

Und wenn ich prophetisch reden könnte /

und alle Geheimnisse wüsste /

und alle Erkenntnis hätte /

wenn ich alle Glaubenskraft besäße /

und Berge damit versetzen könnte /

hätte aber die Liebe nicht /

wäre ich nichts.

1 Korinther 13

Letzte Ehre

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Cover

Titel

Impressum

Motto

Erster Teil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Zweiter Teil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Dritter Teil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Epilog

Informationen zum Buch

Erster Teil

In meinem Spiegel taucht jeden Morgen eine Frau auf, der ich nicht traue. Wo waren Sie, frage ich sie, zwischen Ihrem achtzehnten und achtundfünfzigsten Lebensjahr? Haben Sie Zeugen für Ihre Anwesenheit in dieser Zeit?

Viele, entgegnet die Frau, Mörder, Junkies, Wegelagerer des Verbrechens, von ihnen werden Sie die Wahrheit erfahren.

Die Wahrheit? Sie wollen mir etwas von Wahrheit erzählen? Ich glaube Ihnen kein Wort.

1

»Dies ist eine informatorische Befragung«, sagte ich zu Stephan Barig. »Ich möchte den Sachverhalt klären und mir einen Eindruck von Ihrer Person verschaffen; Sie kennen Finja Madsen, das Mädchen, das wir suchen, Sie kennen ihre Mutter, Sie sind mit den Lebensumständen der beiden vertraut.«

»Kein Problem. Ihre Kollegen haben aber schon alles abgefragt.«

»Die Kollegen der Vermisstenstelle«, sagte ich. »Wir sind zuständig für Gewaltdelikte und ungeklärte Todesfälle.«

»EntschuldigenS?«

»Bitte?«

»Was für ein ungeklärter Todesfall?«

»Das wissen wir noch nicht.«

Der Zweiundsechzigjährige mit dem schmalen Schnurrbart zog die Brauen hoch; am Rest des Körpers bemerkte ich keine Regung. Im Lauf der ersten halben Stunde unserer Begegnung nahm er die Hände nur ein einziges Mal aus den Jackentaschen. Er saß aufrecht auf dem Stuhl, den Kopf leicht gesenkt, Oberkörper und Beine unter Spannung. Sogar im Sitzen überragte der Mann mich beachtlich; seine Größe schätzte ich auf etwa einen Meter neunzig bis fünfundneunzig, sein Gewicht auf hundertzehn bis hundertfünfzehn Kilogramm. Graue Augen, verschwommener Blick, chargierend zwischen Lauern und Berechnung. Olivfarbene Lederjacke; Reißverschlusstaschen; darunter trug er einen schwarzen Pullover mit V-Ausschnitt. Blaue Jeans mit albernen Löchern; braune Wildlederschuhe.

»Wie ich Ihnen erklärt habe, möchte ich mir ein Bild machen; die Umstände erkunden; hören, was Sie über die Angelegenheit denken; im Moment sind Sie mein bester Ansprechpartner, der absolute Kenner des familiären Umfelds.«

»Noch mal: Von was für einem Delikt sprechen wir hier? Von was für einem ungeklärten Todesfall?«

»Helfen Sie mir, das herauszufinden, Herr Barig.« Vor mir lag eine grüne Akte mit Fotos aus einem Haus in Trudering, der näheren Umgebung, der Freundinnen Finja und Celina; Berichte der Vermisstensucher und meiner Dezernatskollegen Odoki und Kalk; auf dem Deckel ein unlinierter Spiralblock und ein roter Kugelschreiber.

In Zimmer 214 herrschte Stille zwischen den Sätzen; auf den Fluren rannten die Kollegen der fliehenden Zeit hinterher.

»Sie sind freiwillig bei uns«, sagte ich. »Wir führen ein Kontaktgespräch, in dem Sie mir erzählen, was Sie wissen. Wenn ich den Eindruck gewinne, Sie sind für uns als Zeuge in einer Mordermittlung wichtig, haben Sie die Pflicht auszusagen, und zwar die Wahrheit, sonst geraten Sie mit dem Gesetz in Konflikt, im schlimmsten Fall wegen Strafvereitelung nach Paragraf zweihundertachtundfünfzig Strafgesetzbuch. Das braucht Sie im Moment nicht zu kümmern. Ich weise Sie nur auf die Möglichkeiten hin.«

»Und wie lang dauert das?«

»Welche Dauer meinen Sie?«

»Unsere Dauer, Sie und ich an diesem Tisch. Wie lang brauchen Sie, bis Sie rausgefunden haben, ob ich für Sie wichtig bin oder nicht? Ich führ ein Geschäft, wie Sie wissen.«

»Wichtig sind Sie auf jeden Fall, das hab ich Ihnen schon gestern am Telefon erklärt«, sagte ich. »Andernfalls hätten wir Sie nicht hergebeten. Wie lange Sie bleiben müssen, kann ich Ihnen nicht sagen.«

Er senkte den Kopf; zwanzig Sekunden; kein Mucks; ein neuer Blick, regenwolkengrau wie zuvor. »WissenS, es leuchtet mir ein, dass Sie mich hergebeten haben; ich wär auch so gekommen, was denkenS denn von mir? Wir reden hier von meiner Stieftochter. Nicht direkt, schon klar, Frau Madsen und ich sind nicht verheiratet.«

»Wie lange kennen Sie sich?«

»Zwei Jahre, würd ich sagen. Wir haben uns im Geschäft kennengelernt, sie brauchte eine Batterie für ihre Armbanduhr. Ist das wichtig? Bei allem Respekt: Eigentlich müsst ich jetzt in meinem Laden sein, Konny ist allein, im Verkauf und in der Werkstatt, unser Azubi ist krank; im Grunde alles machbar; besser wär natürlich, ich wär da, manche Kunden erwarten, dass der Chef sie bedient.«

»Verstehe ich gut. Lassen Sie uns über den vergangenen Montag reden, den siebten Oktober. Den Bericht der Kollegen von der Vermisstenstelle habe ich gelesen; den Ablauf möchte ich noch mal gern aus Ihrem Mund hören. Bitte, nehmen Sie sich die Zeit.«

Ausgelöst von diesem epischen Höflichkeitsanfall, juckten mir die Hände.

Bisher wusste ich von einer Doppelhaushälfte am Drosselweg in Trudering, in der eine Party mit Jugendlichen stattgefunden hatte, nach aktuellem Wissensstand ausschließlich Mädchen, von denen eines spurlos verschwand.

Keine Blut- oder Kampfspuren; keine Beobachtungen verdächtiger Vorgänge durch Nachbarn; keine brauchbaren Aufzeichnungen städtischer Überwachungskameras; keine handfesten Indizien, die auf eine Gewalttat hindeuteten. Nur Worte von Leuten, deren Biografien meine Kollegen Jennifer Odoki und Dennis Kalk gerade erst kennenlernten und vor deren auf Glaubwürdigkeit getrimmtem Auftreten sie sich aufgrund berufsbedingter Verbeulung nicht in den Staub warfen.

Wir sind alle verbeult, jeder auf seine Weise, und wir kaschieren unsere Beulen, jeder auf seine Weise.

Drei Tage nach dem Verschwinden der siebzehnjährigen Schülerin Finja Madsen hatte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen uns übertragen, dem Kommissariat für Gewaltdelikte und ungeklärte Todesfälle. Trotz fehlender Beweise handelte es sich für den Oberstaatsanwalt nicht länger um einen gewöhnlichen Vermisstenfall; die Umstände seien merkwürdig und die Aussagen einiger Zeugen lückenhaft; er schließe die Möglichkeit eines Verbrechens nicht aus.

So kam es, dass an einem Freitag im Oktober ein Zeuge namens Barig seit acht Uhr morgens meine Geduld schredderte.

2

»Ablauf?«, sagte Stephan Barig. »Kein Problem. Schreiben Sie mit?«

»Wir nehmen alles auf.«

Er blickte zur Wand. »Stimmt, die schwarzen Punkte sind Mikros, Sie haben's mir erklärt, hab ich vergessen, klar.«

Unwahrscheinlich, dass er es vergessen hatte; er schindete Zeit; die Gründe würde ich hoffentlich bald herausfinden.

»Gegen halb sieben war ich wieder im Haus. Am Montag, genau. Niemand da. Sah alles recht ordentlich aus. Hab schon andere Situationen erlebt, wenn ich zurückkam, darauf könnenS wetten. Kids, schon klar, und ich sag auch meistens nichts, meine Erlaubnis haben sie ja, die dürfen sich austoben, wenn ich aushäusig bin, das Haus ist groß genug, ich leb da allein, bis jetzt; wer weiß, was passiert. Allerdings wird Frau Madsen aus ihrer Wohnung in der Sedanstraße kaum ausziehen, mitten in Haidhausen, bestes Viertel der Stadt, meiner Meinung nach, und sie ist noch jung, sie braucht Leben um sich.«

»Frau Madsen ist jünger als Sie.«

»Siebzehn Jahre. Weil Sie das erwähnen: Die Finja ist auch siebzehn. Zahlenmystik nenn ich so was.« Er wartete auf eine Reaktion von mir. Ich tat ihm den Gefallen und nickte.

»Sie kamen nach Hause«, sagte ich. »Was passierte dann?«

»Nichts. Hab mich unter die Dusche gestellt, mich angezogen und ran an den Schreibtisch. Montag Bürotag, bis Mittag. Die meisten Kollegen erledigen so Zeug am Wochenende, ich nicht. Wir haben samstags bis dreizehn Uhr geöffnet, länger lohnt nicht, war schon zu Zeiten meines Vaters so. Danach: arbeitsfrei, Freizeit mit Freunden. Manchmal nehm ich mir auch den Samstag frei.«

»Wie am vergangenen Wochenende.«

»Richtig. Das hab ich Ihnen am Telefon schon gesagt.«

»Ihr Wochenendvergnügen ist Ihre Privatsache.« Sein Blick verriet mir, dass er überzeugt war, ich meinte es ernst. »Wann brachen Sie am Montag zu Ihrem Geschäft auf, Herr Barig?«

»Halb zwölf etwa. War noch eine Runde joggen vorher, muss sein, wenn am Wochenende Verausgabung stattfand, Sie verstehen mich schon.«

»Ja.«

»Klar tun Sie das. Punkt zwölf war ich im Laden, kam gut durch bis nach Schwabing. Keine zwanzig Minuten später ruft mich Frau Madsen an und sagt, die Finja ist nicht da, war nicht in der Schule, Celina weiß angeblich auch nicht, wo sie steckt. Celina: beste Freundin von Finja.«

»Wir haben mit ihr gesprochen.«

»Ist klar.«

»Weiter.«

»Ist die ganze Geschichte. Hätt sofort zu ihr fahren müssen, stimmt, zu Frau Madsen, ihr beistehen et cetera. Konnt nicht weg, ein altes Ehepaar, Stammkunden seit Urzeiten, hat ein Geschenk für die Schwiegertochter gesucht, eine ausgefallene Uhr, nicht zu protzig, nicht zu dominant, passend zu den Ringen, die die Dame trägt, das Ehepaar hat mir Fotos gezeigt. Die beiden waren am Vormittag schon mal da, sie legten Wert auf meine Person, also kamen sie Punkt zwölf wieder, weil Konny ihnen erklärt hat, ich wär dann da. War ich auch. So ein Gespräch führt man nicht zwischen Tür und Angel. Außerdem: Ich war überzeugt, die Finja taucht jeden Moment wieder auf. Wo soll die denn sein? Was hätt die denn vorhaben sollen? Nur für den Fall, dass Sie das noch nicht erfahren haben, wovon ich aber ausgeh: Die Finja haut schon mal ab. Tingelt durch Geschäfte, vergisst die Zeit, ist ihr egal, was ihre Mutter denkt. Die ist siebzehn, die braucht die Freiheit. Die Finja, verstehenS, was ich sagen will, hat ihren eigenen Kopf, da weiß man oft nicht, was da drin vor sich geht. Muss man auch nicht wissen, sie kriegt's schon hin. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen.«

»Sie haben keine Vorstellung, was mit Finja passiert sein könnte?«

»Nicht die geringste, Frau …«

»Nasri.«

»Frau Nasri.«

Nasri, Fariza-Marie.

Angenehm. Woher die Marie?

Nach meiner Großmutter Marie Krone. Ihre grauen Strähnen trage ich inzwischen mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, auch die Bürde des Gewichts, dessen Gene sie mir vererbt hat; sie zog gern schwarze oder blaue, weit geschnittene Blusen mit aufgestelltem Kragen an; wie ich, was Zufall sein mag. Ich schaue mich an und sehe eine gealterte Frau; nicht alt, eher vom Alter skizziert – als stünde mir das echte, unabänderliche Porträt noch bevor; als blieben mir noch ein paar Jahre zum unbeschwerten Schminken und mich Täuschen.

Du täuschst mich aber nicht, sage ich zu der Frau im Spiegel, die früher im Garten von Oma Marie Federball spielte und in den Pausen Butterbrote mit frisch geerntetem Schnittlauch aß; sie klaute Äpfel beim Bauern Hofmüller; im Sommer triezte sie seine Kühe, indem sie sie mit Stöcken hinter den Ohren kitzelte, im Winter fütterte sie die Schweine mit altem Brot und scheuchte die Hühner durch den Neuschnee, was den neurotischen Hahn zur Weißglut trieb.

3

»Später«, sagte ich, »haben Sie Ihre Lebensgefährtin zur Polizei begleitet.«

Eine Zeitlang nickte Barig vor sich hin. »Gegen Abend, Uhrzeit steht wahrscheinlich im Protokoll. Inspektion am Neudeck. Mehr ist an dem Tag nicht passiert, was mich betrifft.«

»Sie sind schlafen gegangen.«

»EntschuldigenS?«

»Sie sagen, mehr ist mit Ihnen nicht passiert. Haben Sie Ihre Lebensgefährtin allein gelassen?«

Er nahm – zum ersten Mal – die Hände aus der Jacke und schloss sekundenlang die Augen; dann steckte er die Hände wieder in die Taschen und streckte den Rücken.

»Selbstverständlich nicht. Saßen in der Sedanstraße, das Handy griffbereit, haben auf einen Anruf der Polizei gewartet oder von jemandem, der die Finja gesehen hat, in der Stadt oder woanders. Was sagt man in solchen Momenten? Wie verhält man sich? Wie spendet man Trost? Hab so was vorher nie getan, kenn mich nicht aus. Wie hätten Sie sich an meiner Stelle verhalten, in der Nacht? Ich bin dageblieben, hab Kaffee gekocht, Semmeln geschmiert, immer wieder Finjas Nummer gewählt, könnt ja sein, dass sie drangeht.«

»Was dachten Sie, warum Finja nicht ans Telefon geht?«

»Gedacht? Nichts. Was hätt ich denken sollen?«

»Dass ihr etwas zugestoßen sein könnte.«

»Hab ich nicht gedacht.«

»Warum nicht?«

»Wir haben beide nicht an so was gedacht, Frau Madsen und ich. So was lässt man nicht zu in so einer Situation, man denkt positiv und daran, dass die Finja ihren eigenen Kopf hat.«

In der grünen Akte lagen fünf Seiten mit der Aussage von Evelin Madsen, Finjas Mutter. Wie schon zwei oder drei Mal – sie wusste es nicht genau, Celina Kreutz, Finjas beste Freundin, sprach von drei Mal – habe sie ihrer Tochter erlaubt, das Wochenende im Haus ihres Lebensgefährten zu verbringen, sogar bis Montagmorgen, wenn Finja das unbedingt wollte.

Sie respektiere, hatte Frau Madsen gegenüber meiner Kollegin Jennifer erklärt, »die kleinen Wünsche« ihrer Tochter, sie habe sich »recht frühzeitig« vorgenommen, Finja nicht zu kontrollieren oder zu »klammern«. Sie selbst habe am Wochenende eine Gruppe aus ihrem Tanzstudio zu einem Wettbewerb nach Landsberg am Lech begleitet und sei erst Sonntagnacht nach Hause zurückgekehrt. Sie habe bei einer Bekannten übernachtet und diese am Sonntag zu einem Brunch in ein Restaurant eingeladen. Anschließend seien beide ins Kino gegangen – »James Bond« – und hinterher in einer Weinstube eingekehrt. Während sie im Kino saßen und das Handy ausgeschaltet war, schrieb Finja in einer SMS, sie würde noch im Haus aufräumen (»sieht aus wie Sau, Mama«), abends einen Film auf dem wandbreiten Fernseher anschauen und am nächsten Morgen von Trudering aus direkt in die Schule fahren.

Nach dem Kinobesuch schickte Evelin Madsen eine SMS, in der sie fragte, wie es ihrer Tochter gehe; Finja antwortete sofort, alles sei »super gelaufen, wir haben bis fünf in der Früh getanzt …« Einer weiteren belanglosen Nachricht der Mutter folgte ein kurzer Gruß der Tochter, danach keine Kurznachrichten mehr, keine Telefonate. Über Nacht blieb das Smartphone in der Gegend von Barigs Haus eingeloggt. Um sieben Uhr neun am nächsten Morgen wurde es abgeschaltet.

Am Montag, schrieb Jennifer Odoki in ihrem Bericht, habe die Mutter sich die größten Vorwürfe gemacht, weil sie sich, zurück in München, nicht mehr bei Finja gemeldet habe; auch hätte sie darauf drängen müssen, dass Finja spätestens am Sonntagabend heimkam und sich auf den Schultag vorbereitete.

Obwohl Finja auch schon mal »ohne jede Vorwarnung« mit dem Zug bis Nürnberg gefahren sei, um durch Geschäfte zu bummeln und ihren Schulfrust loszuwerden, habe Evelin Madsen an diesem Montag »ein mulmiges Gefühl umgetrieben«. Deswegen ignorierte sie die Beruhigungsversuche ihres Partners Stephan Barig und ging zur Polizei. Noch nie, erklärte sie, habe sie solche Angst um ihre Tochter gehabt. Der Gedanke »an was Böses« sei, nachdem sie die Vermisstenanzeige erstattet hätte, unerträglich geworden. Sie habe von nichts Anderem sprechen können, »was mich selber verrückt gemacht hat«. Zum Glück, betonte sie, sei ihr Freund nicht von ihrer Seite gewichen und habe Trost gespendet, so gut er konnte.

Trost wozu?

Barigs Worten zufolge dachten weder er noch Evelin Madsen an ein Unheil, sondern eher an Finjas Kopf, in dem Spinnereien hausten, die Erwachsene überforderten.

Er log.

Manchmal denke ich, das einzig Wahre in meinem Leben sind die Lügen. Meine Lügen und die der Anderen, denen ich gezwungen bin zuzuhören. Sie glauben, sie bekämen von mir eine Form von Erlösung to go mit auf den Weg; stattdessen schenke ich ihnen etwas wesentlich Persönlicheres: meine ureigene, nach allem Gebrauch immer noch fantastisch funktionierende und blendend verpackte Lüge in Gestalt einer scheinbar unfassbar geduldigen Kommissarin.

4

Vom Fenster im vierten Stock sah man hinunter auf die von Dauerverkehr durchströmte Hansastraße, gesäumt von gesichtslosen Bürokomplexen, zwischen denen unser Kommissariat 101 nicht weiter auffiel.

Vor dem Stundenhotel drückten sich um die Mittagszeit die ersten, älteren Freier herum; nach einer Weile klaubten sie ihren Mut zusammen und verschwanden in der Bar im Erdgeschoss; dort servierte Gitte, die Wirtin, fair gehandelten Kaffee oder Birnenschnaps aus biologischem Anbau und anschließend eine der jungen Frauen, die schon Dienst hatte. Wir kannten uns gut, Gitte und ich; sie war einige Jahre älter als ich und stammte aus meiner Gegend; ab und zu kehrte ich nach Dienstschluss bei ihr ein; wir zwitscherten einen ohne chemische Zusätze; jedes Mal eine üble Entscheidung, zumindest, was mich betraf. Am Ende schleppte ich mich fundamentalversumpft ins Taxi, während Gitte unangefochten dem letzten Kunden eine Stunde abknöpfte, von der er höchstens zwanzig Minuten nutzen würde; die Damen nach Mitternacht verstanden ihr Handwerk auf spezielle Art.

»Bitte zu Tisch, Frau Oberkommissarin«, sagte Kriminaloberrätin Anja Sandkorn.

Als stünde eine Mahlzeit bevor! Nichts davon; zwei Tassen Kaffee, zwei Tassen Tee, zwei Flaschen Wasser und Gläser, keine Häppchen oder Kekse. Vier aufgeschlagene Akten, Kugelschreiber, der immer gleiche DIN-A4-Notizblock der Chefin, kariert mit Rand, auf den sie Zahlen oder abgekürzte Wörter kritzelte. Am Tisch hatte jeder von uns seine Ecke, ich saß Anja gegenüber.

»Eine informatorische Befragung ist das allmählich nicht mehr«, sagte sie.

»Er fängt an zu lügen.«

»Er ist nach wie vor nur ein Zeuge.«

»Lausiger Zeuge.« Jennifer schlug eine Seite ihrer Akte um, eine Kopie aus der Vermisstenstelle. »Schon bei den Kollegen hat er geradezu manisch behauptet, bei seiner Rückkehr am Montagmorgen wär niemand im Haus gewesen.«

Mit ihrer Hornbrille klopfte Anja auf die Akte. »Manisch bedeutet, du unterstellst ihm etwas. Was?«

»Dass er lügt, ganz einfach.« Sie warf mir einen Blick zu.

Auch Dennis blätterte in seiner Akte, bis zur letzten Seite. »Keiner der Kollegen hat zu irgendeiner Zeit geglaubt, Barig würde ihnen was verschweigen; er erklärte, dass niemand da war, basta. Der Punkt war damit erst mal erledigt. Trotzdem wiederholte er seine Aussage drei oder vier Mal, völlige Überbetonung eines Aspekts, der die Kollegen, so lese ich das, vorerst nicht weiter interessiert hat, jedenfalls beharrten sie nicht auf einer erneuten Bestätigung.«

»Seltsam genug«, sagte Jennifer.

Die Kriminaloberrätin setzte ihre Brille auf. »Dein Bericht, Fariza. Was hat's mit dem Männertrio vom Walchensee und der Frau aus dem Milieu auf sich? Was haben deine Befragungen gestern Abend ergeben?«

Drüben zuppelte ein Mann namens Barig an den Fransen seiner Selbstsicherheit, also ließ ich mir Zeit.

Kleinfeld, Max: sechsundfünfzig, Bankkaufmann, angestellt in der Filiale der Sparkasse Candidplatz. Bester Freund, Kumpel, Frauenmitverkoster: Stephan Barig.

Nachdem Barig mir gestern am Telefon die Namen seiner Freizeitfreunde genannt hatte, bestellten wir Kleinfeld und den zweiten Mann, Franz Irgang, ins Hunderteinser – beide gleichzeitig und ahnend, dass einer über die lange Wartezeit nicht glücklich sein würde. Intuitiv hatte ich mit Kleinfeld begonnen.

Regelmäßig, etwa einmal im Monat, fuhren die drei Männer – jeder in seinem Auto, Barig im 5er-BMW, Kleinfeld im Toyota Corolla, Irgang im Skoda Octavia – an den siebzig Kilometer entfernten Walchensee. Dort hatte Barig über einen Kunden aus seinem Geschäft preisgünstig eine Hütte erworben, ziemlich verwittert, ohne Strom, nah an der Durchgangsstraße gelegen, mit Zugang zum See.

Innerhalb weniger Monate – berichtete Kleinfeld – mistete Barig auf eigene Faust das Gerümpel aus und besorgte preiswerte neue Möbel – Couch, Bett, Tisch, Stühle für innen, Liegestühle für draußen. Er traf mehrmals den Bürgermeister, um ihn zu kostspieligen Speisen und Getränken einzuladen. Etliche tausend Euro später – die exakte Höhe wusste Kleinfeld natürlich nicht – ging die Investition auf. Der Kommunalpolitiker erteilte Barig die Erlaubnis für eine Stromleitung und den Anschluss an den Abwasserkanal. Warmes Wasser gab es nach wie vor nicht. »Wer braucht das schon?«, meinte Kleinfeld.

So begann ein Ritual, an dem sie festhielten, unabhängig davon, ob einer von ihnen gerade in einer Beziehung war. Frauen, behauptete Kleinfeld anfangs, seien in der Hütte unerwünscht; die Männer wollten unter sich sein, grillen, trinken, über den See schauen, »über Gott und die Welt philosophieren«.

Traditioneller Beginn der spirituellen Männerrunde: später Freitagnachmittag. Man schickte sich gegenseitig SMS, vereinbarte die Abfahrtszeit, besprach spezielle kulinarische Wünsche und wer was besorgen sollte, erwog die Mitnahme spezieller Blu-Rays.

Ritualisiertes Magenöffnen am Seeufer mittels Wodka, wahlweise Marillenschnaps; anschließend Grillen von Fleisch, Kochen von Kartoffeln, Zubereitung des abgepackten Salats; dazu Bier, Rotwein, Whisky; hinterher Zigarren, Zigarillos, Zigaretten vor dem 65-Zoll-Fernseher; allmähliches Hinüberdämmern in den nächsten glorreichen Tag der Penisfraktion.

»Im Süden nichts Neues«, beschrieb Kleinfeld die Zusammenkunft am vergangenen Freitag. Gegen achtzehn Uhr dreißig trafen sie fast gleichzeitig vor der Hütte ein; sie parkten die Fahrzeuge – wie gewöhnlich und offiziell erlaubt – auf der gegenüberliegenden Straßenseite; sie sortierten die mitgebrachten Sachen, nahmen das erste Getränk. Sie tranken weiter, aßen, rauchten, sahen fern, redeten. Barig machte einen bestimmten Vorschlag, nicht zum ersten Mal, wie Kleinfeld schließlich zugab. In seiner Schilderung fehlte dieser Aspekt so lange, bis er sich bei einer Nebensächlichkeit verplapperte; kein Rückzug mehr möglich für Max Kleinfeld, die Tapetentür stand sperrangelweit offen.

Auf meine Bitte hin, das Kommissariat noch nicht zu verlassen und die Befragung von Franz Irgang abzuwarten, erwiderte Kleinfeld, das hätte er aus Freundschaft sowieso getan. Gleichwohl würde ihn meine Begründung interessieren. Nur für den Fall, erklärte ich, es tauchten Widersprüche auf. Daraufhin er, inbrünstig: »Da können Sie lange warten.«

Nach zwei Stunden und zehn Minuten und einer Pause von weiteren zehn Minuten – Elisa, unsere Protokollantin, druckte die Mitschrift aus, Jennifer und Dennis überflogen die wichtigsten Passagen – kam Franz Irgang an die Reihe: fünfundfünfzig, unverheiratet wie seine beiden Freunde, Versicherungsvertreter.

Zunächst machte er seinem Ärger Luft; »den halben Abend« habe er »sinnlos rumsitzen« müssen; nicht einmal zu telefonieren habe man ihm erlaubt, rechtswidrig sei das. Ungeniert hatte Dennis behauptet, Irgang käme jeden Moment dran; zudem müssten im Kommissariat Besucherhandys grundsätzlich ausgeschaltet bleiben.

Kalks kleine Märchenstunde.

In den Protokollen aus der Vermisstenstelle – die Kollegen hatten Barigs Freunde lediglich telefonisch und eher ziellos befragt, schließlich kannten diese das verschwundene Mädchen nur vage – war uns die Ähnlichkeit der Aussagen in Bezug auf das Zusammensein der drei Männer am Walchensee aufgefallen; offensichtlich hatten sie sich unmittelbar nach Finjas Verschwinden und dem Beginn der Fahndung untereinander verständigt. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Ausflug ins Voralpenland und den Ereignissen in Barigs Münchner Haus bestand, blieb uns zunächst rätselhaft.

Irgang – ebenso wie Kleinfeld – war im Grunde unter einem Vorwand ins Kommissariat gebeten worden. Bei einer informatorischen Befragung sollte er lediglich als PIUS-Zeuge zur Klärung möglicher Ungereimtheiten beitragen, falls er dazu in der Lage sei. Es gehe, hatte ich den beiden Männern angekündigt, um das Mädchen, dem sie – wie ich kurz zuvor von Stephan Barig erfahren hätte – ein paar Mal in Begleitung von ihm und Evelin Madsen begegnet wären. Keine große Sache, betonte ich, ein zwangloses Gespräch von maximal einer halben Stunde.

PIUS-Zeugen: Personen im Umfeld der Sache. So nannten wir jene, auf die wir in der Peripherie eines Delikts stießen und die wir kurzfristig befragten, überzeugt von ihrem marginalen Wissen und ihrer Unschuld.

Im Fall Finja Madsen galten Kleinfeld und Irgang für mich vom ersten Moment an nur nach außen hin als PIUS-Zeugen. Ihr Verhalten, ihre Aussagen: nebulös und zweifelhaft. Ihre Verbindung zum Geschäftsmann Barig: vertrauensvoll und verschwörerisch.

Mit seiner Geschichte war Franz Irgang in acht Minuten durch. Alles stimmte haarklein mit den Schilderungen seines Freundes überein. Sogar die Abfahrts- und Ankunftszeiten hatte er sich gemerkt, die Reihenfolge der Filme, die sie zu dritt anschauten – er und Kleinfeld auf der Couch, der Hausherr im Liegestuhl, den er von der Terrasse hereingeholt hatte. Die Abläufe beim gemeinsamen Saubermachen. Vorbildliches Gedächtnis. Ein Zeuge zum Knutschen.

Problem: ein gewaltiger Knutschfleck in Person einer Prostituierten.

Clara Emmrich: achtundvierzig, freiberuflich, Animierdame im Club Aurora in Berg am Laim, der – ein Wink des Kosmos – keine zwanzig Minuten vom Haus des Walchensee-Philosophen Barig entfernt lag.

Auf die Frau angesprochen, stritt der Versicherungsvertreter Irgang deren Existenz vollständig ab. Klassische Fehlleistung eines überforderten Schlaubergers.

Im Lauf seiner scheinbar akribischen Rekonstruktion der Ereignisse in der Hütte hatte Max Kleinfeld sich arglos über einen Vorfall amüsiert. Beim Entleeren der Mülleimer in einen Container fielen mehrere gebrauchte Kondome sowie zwei Teile eines zerbrochenen Rohrstocks aus dem Beutel. In diesem Moment stockte der Redefluss des Bankers; ich schenkte ihm ein mitfühlendes Lächeln. Ich versicherte, der Besuch einer Frau sei kein Verbrechen, schließlich seien sie erwachsene Männer, und die Frau sei gewiss nicht minderjährig gewesen. Das bestätigte Kleinfeld inbrünstig.

Kurz darauf verriet er den Namen der Frau, ihren Beruf, wie sie zu ihnen in die Hütte kam und wer sie beauftragt hatte – im Übrigen nicht zum ersten Mal.

Schon öfter – am Ende einigte Kleinfeld sich mit sich selbst auf vier Mal – sei die Frau, die sich Betty nannte, zu Besuch gewesen; teilweise hätten die »Sexspiele« ihn »überfordert«; gleichzeitig, das gebe er zu, auch »aus der Reserve gelockt«; als »Schlappschwanz« wollte er »garantiert nicht dastehen«.

Franz Irgang knickte ein, als ich ihm von meinem Gespräch mit Clara »Betty« Emmrich berichtet hatte, die ich nach der Befragung von Max Kleinfeld in ihrer Bar am Telefon erreicht hatte; sie bestätigte ihre wiederholte Anwesenheit in der Hütte.

Er, Irgang, habe »halt gute Miene zum bösen Spiel« gemacht; immerhin hätten sie die Frau – »nur im sexuellen Sinn, nicht wirklich«, betonte er eifrig – »mit einem Stock geschlagen und so weiter«. Ausgegangen sei die Initiative von Stephan Barig, der habe die Frau engagiert, »wie immer«. Alle drei Männer hätten Kondome benutzt und sich »anständig verhalten«.

Ihrer Aussage zufolge – Irgang und Kleinfeld gaben am Ende dieselbe Zeit zu Protokoll – traf Clara Emmrich am Samstagabend gegen halb sieben in der Hütte ein und fuhr am Sonntagmorgen um acht Uhr mit ihrem Mini Cooper wieder ab. Barig zahle großzügig, verliere allerdings manchmal die Kontrolle. Betty müsse ihn dann bremsen, auch auf die Gefahr hin, dass er sie in betrunkenem Zustand mit Fäusten traktiere; sie wisse sich jedoch zu wehren. Es gebe schlimmere Kunden als ihn, behauptete sie. Sie kenne Barig seit Jahren aus dem Club Aurora, nüchtern sei er ein »echt netter Kerl«.

Nach meinem Bericht verließen Jennifer und Dennis das Zimmer der Chefin. Meine jüngere Kollegin musste auf der anstehenden Pressekonferenz der immer gleichen Fragenphalanx trotzen, vorgeschickt als alleinige Vertreterin der Mordkommission, der bestimmte Journalisten nur wegen ihrer Hautfarbe – Jennifers Vater stammte aus Uganda – einen gewissen Respekt entgegenbrachten und so auf die eine oder andere aggressive Bemerkung verzichteten; gelegentlich blieb Kriminaloberrätin Sandkorn keine andere Wahl, als mit psychologischen Tricks die Pressevertreter halbwegs im Zaum zu halten.

In der Zwischenzeit durchforstete Dennis noch einmal die Aufnahmen der Überwachungskameras in der Umgebung von Barigs Wohnung.

»Wir haben keinen einzigen Zeugen«, sagte Anja Sandkorn. »Die Aussagen der zwei Freunde sind nicht widerlegbar; Barig war bis Montag früh an dem See, danach wird's dunkel.«

»Bis jetzt.« Ich trank zwei Gläser Wasser auf ex.

»Übers Wochenende haben wir Ruhe vor der Öffentlichkeit, das Grollen der Lawine, die dann kommt, höre ich jetzt schon. Hältst du's für möglich, dass Barig jemanden deckt?«

»Ich halte alles für möglich.«

»Du kannst ihn nicht ausstehen.«

»Doch, ich steh ihn aus, bis zum Schluss, und wenn ich mich zwischendurch übergeben muss.«

»Mich wundert, dass er derart freimütig Auskunft gibt.«

»Weil er etwas zu verbergen hat.«

»Hoffentlich.«

Ich ging zum Fenster, öffnete es und sog die kühle Herbstluft ein. Auf dem Bürgersteig gegenüber stand ein Mann in einem Regenmantel, den Kragen hochgeschlagen, die Hände in den Hosentaschen; er fixierte die Tür des Stundenhotels.

Das geschlossene Fenster schon im Rücken, drehte ich mich noch einmal um: Der Mann stand immer noch da.

»Wie ich gehört habe«, sagte ich in Zimmer 214 zu Stephan Barig, »sind Sie ein netter Kerl, wenn Sie nüchtern sind. Und da Sie im Augenblick nüchtern sind, weise ich Sie darauf hin, dass Sie von nun an offiziell als Zeuge vernommen werden; Sie haben die Pflicht auszusagen; ein Zeugnisverweigerungsrecht nach Paragraf zweiundfünfzig und dreiundfünfzig StPO liegt nicht vor. Haben Sie die Belehrung verstanden?«

Ruckartig nahm er die Hände aus den Jackentaschen; er stellte die Fäuste senkrecht auf den Tisch und schraubte seinen Rücken ein Stück höher. »Sie können mich am Arsch lecken«, sagte er. »Was glaubenS, mit wem Sie es zu tun haben?«

»Sie waren zu dritt in der Hütte am Walchensee, niemand sonst.«

»Nur wir drei und das Universum. Zuhören wär gut in Ihrem Beruf.«

»Erzählen Sie mir von Betty Emmrich und dem Gangbang mit Ihren Freunden.«

Etwas zischelte in seinem Mund; Spuckevorrat.

Durch ihre Anwesenheit, denken so viele, erhalte meine Existenz erst ihre Berechtigung; ich bestärke sie in ihrer Einschätzung. Notiere ich mir etwas, warten sie, bis ich zu Ende geschrieben habe. Lege ich meine Stirn in Falten und halte den Kopf schief, unterbrechen sie ihren Redefluss in der Annahme, ich hätte Schwierigkeiten, ihnen zu folgen, und bräuchte eine Erklärung; dann strecken sie den Rücken und starren mich mit geweiteten Pupillen an – auch diejenigen, die nicht auf Entzug sind. Kein Zucken aus Furcht oder Scham; nicht die geringste Spiegelung eines unschuldigen Kindes, das die Person, die vor mir sitzt, einmal gewesen sein musste; oft ein Schauen aus gefrorenem schmutzigem Schnee.

5

Er schluckte die Spucke runter, die er für mein Gesicht gesammelt hatte. Die bisher unscheinbaren roten Flecken auf seinen Wangen eroberten die fleischigen Nasenwände; seine Schultern vollzogen eine leichte Krümmung. Öfter als bisher rutschte sein Blick von mir ab. Anscheinend dämmerte ihm, dass er die Kontrolle über seine Zeit, die er uns als generöse Geste eines besorgten Mitbürgers opferte, allmählich verlor und sich die duldsame Frau mit den grauen Strähnen und der spießigen blauen Bluse, die vor ihm saß, vielleicht doch noch als hinterfotzige Gegnerin entpuppte, deren Strategie er nicht kapierte.

Bring einen Misogyn zum Weinen, dachte ich, und du hast lebenslang was zu lachen.

Ich sagte: »Worauf warten Sie?«

Seine Reaktion: ein Seufzergemisch aus immer noch aufquellender Überheblichkeit und gedehnter Aufrichtigkeit. »Diese Frau, von der Sie sprechen«, begann er, machte eine Pause und raschelte mit dem Futter der Jackentaschen, in denen er wieder die Hände versenkt hatte. Seine beginnende Nervosität gefiel mir.

»Die Frau, die meine Freunde angeblich Ihnen gegenüber erwähnt haben, ist mir bekannt, ich geb's zu. Wozu leugnen? Im ersten Moment wollt ich's abstreiten, weil ich nicht möcht, dass Sie einen Zusammenhang zwischen der Frau und der Finja herstellen. Absurd, das könnenS mir glauben. Gut. Betty. Hab vergessen, wie sie weiter heißt. Wenn ich kurz ausholen darf.«

Niemand widersprach.

»Betty und ich haben uns in einer Bar in Trudering kennengelernt, fast bei mir um die Ecke. Den Namen will ich nicht nennen, weil ich nicht möcht, dass der Betreiber in Schwierigkeiten gerät.«

»Club Aurora.«

»Schon klar, Sie haben Kontakt aufgenommen. Dann wissenS auch, da ist alles legal. Wenn man natürlich was finden will, polizeilicherseits, findet man was, ist eine alte Regel. Sie wissen, worum's geht.

In der Bar, die früher eine Kneipe war, kleiner Garten nach hinten raus, traf ich die Betty vor, sagen wir, fünfzehn Jahren. Sie war Bedienung, absolut freundlich zu jedem Gast, immer gut gelaunt, nie ein mieses Wort gegen oder über wen. Perfekt. Wir haben uns verabredet, trafen uns außerhalb des Geschäfts. Zwischendrin half sie in einer Bar in der Schillerstraße aus. Man kennt sich, man schätzt sich. Sie war immer top, nehmenS das zur Kenntnis. Kein Straßenstrich. Kein Dreck. Saubere Kunden, manche von ihnen Freunde und Vertraute von Betty. Wie ich.«

»Auch die Herren Kleinfeld und Irgang.«

»Auch die Herren Kleinfeld und Irgang. Solche Dinge ergeben sich zwangsläufig. Man spricht miteinander, man erwähnt, was man erlebt. Ist Ihnen womöglich fremd, ist aber so.«

»Sie kennen Bettys richtigen Namen nicht?«

»Grad im Moment fällt er mir wieder ein: Clara Emsig, genannt Betty.«

»Emmrich.«

»Was?«

»Ihr Name ist Clara Emmrich.«

»Sicher? Verraten Sie mir noch das Alter der Frau, dann hab ich was gelernt für heut.«

»Achtundvierzig.«

Er starrte mich mit einem Ausdruck beinah kindlicher Ratlosigkeit an, öffnete den Mund und fabrizierte ein armseliges, halbseitiges Grinsen.

»Also … Aha. Gut … Ich gestehe: Sie kam zu Besuch. Frage: Müssen Sie das Frau Madsen mitteilen, ist das notwendig? Was in der Hütte los ist, geht ausschließlich meine Kumpels und mich was an. Wir verbringen dort, hab ich das nicht schon x-mal betont, eine Art Auszeit vom sonstigen Leben. Wir erholen uns, kümmern uns um nichts als um unser Wohl. Verboten? Auch Herr Kleinfeld lebt in einer Beziehung, keiner besonders guten und beständigen, und die Frau ist kein Unschuldsengel, dennoch: Wir wertschätzen unsere Frauen. Das bedeutet nicht, dass wir unsere Freiheit aufgeben.

Wie gesagt, ich kenn die Frau lange, wir haben uns nie aus den Augen verloren, auch, zugegeben, in den letzten zwei Jahren nicht. Sie haben mit ihr gesprochen? Warum löchern Sie dann mich mit der Lappalie? Alles liegt vor Ihnen auf dem Tisch: Meine Freunde und ich fuhren am Freitag an den Walchensee, Samstagabend besuchte uns Frau Emmrich. Reine Privatangelegenheit durch und durch, Tag und Nacht.«

»Im Müll lag ein zerbrochener Rohrstock.«

»Blödsinn.«

»Sie bezahlen Frau Emmrich für solche Praktiken.«

»Die lügt, wenn sie behauptet, wir hätten ihr absichtlich Verletzungen zugefügt. Niemand tut das, meine Freunde nicht, ich nicht, niemand. Alles basiert auf Freiwilligkeit, das ist die Grundvoraussetzung. Und ich bezahle gut. Das Vergnügen hat seinen Preis. Noch keine Frau hat sich beschwert, wir würden knausern, fragenS meine Freunde. Betty wird fürstlich entlohnt bei uns am See. Wir blättern hin, was sie verlangt, wir verköstigen sie, der Champagner steht kalt, feine Schmankerl werden gereicht. Gab's jemals Klagen?

Niemand ist gezwungen, was zu tun, wofür er nicht bezahlt wird. Niemand muss was zahlen, was er nicht kriegt. Realismus pur. Am letzten Wochenende lag viel Geld auf dem Tisch. Anfangs war sogar ich ein wenig verblüfft.«

»Ihre beiden Freunde haben sich an Bettys Bezahlung beteiligt«, sagte ich.

»Logo.«

Darüber hatten die beiden Männer eisern den Mund gehalten. Moralische Selbstaufwertung auf Grasnarbenniveau. Uns ging die Sache nichts an und auch sonst keine unserer Abteilungen; Prostitution im privaten Raum war nicht strafbar – leider, wie einige Kollegen aus dem K 7 meinten.

Sie halten mich für hilfsbedürftig und fragen mit einem Grinsen, das sie für menschlich halten, ob sie ihre Aussage wiederholen sollten. Bitte, erwidere ich. Und sie nehmen – alle, alle – das Wort Bitte für bare Münze.

6

»Selbstverständlich haben sich meine Freunde finanziell beteiligt, zweifeln Sie das an?«

»Nein.«

»Wieso fragen Sie mich dann noch mal?«

»Um sicherzugehen.«

»Verstehe.«

»Und Sie?«

»Was ich?«

»Wie viel haben Sie beigesteuert?«

»Geht Sie nichts an, aber gut: Der dritte Tausender an dem Abend kam von mir. Anfahrt, Spesen zahlen wir extra, logisch, das müsste Frau Emmrich Ihnen bestätigt haben. Das Leben läuft so. Weitere Details werden nicht preisgegeben. Wer gegen die Regeln verstößt, ist ein Verräter, einfache Rechnung.

Mich interessiert nicht, was meine Freunde behaupten. Ich sage, wir haben bezahlt, und Betty hat geliefert. Wie immer. Noch mal: Niemand geht das was an. Das ist meine Hütte, mein Besitz, meine Privatsphäre, da haben Sie und Ihresgleichen nichts zu suchen.

Diese Frau lügt, wenn sie behauptet, ich hätt sie wahllos geschlagen. Hab ich nicht. Tu ich nicht. Lehn ich ab, Gewalt gegen Frauen. Logisch vertret ich meine Meinung, ich sag, was ich denk und für richtig halt. Frau Emmrich, jetzt werd ich deutlich, weil Sie mich dazu zwingen, ist eine Prostituierte; sie verkauft sich, Punkt. Die Frau lebt vom Verkauf ihres Körpers und ihrer technischen Fähigkeiten. Man bezahlt, man erhält die bezahlte Leistung.«

»Angenommen, Sie erhalten die Leistung nicht, die Sie bezahlt haben. Was passiert dann? Geld zurück?«

»Ist nicht Ihr Ernst.« Wieder erwartete er eine Reaktion; wieder vergeblich. »Versteh schon, Sie wollen mich testen. Ist Ihr Recht, Sie sind Polizei, Sie haben Ihre Tricks. Also, ich war unzufrieden, hab ihr die Meinung gegeigt. Sie hat eine Weile gebraucht, bis sie sich von meiner Direktheit erholt hatte. Möglich, dass sie kurzfristig die Regeln vergessen hat, kommt vor im Eifer des Gefechts. Anschließend Versöhnung, und weiter ging's, wie vereinbart.«

Ich schlug die grüne Akte auf, blätterte einige Seiten um. Das Gespräch, das ich mit Clara Emmrich am Telefon führte, hatte zwanzig Minuten gedauert; die schriftliche Zusammenfassung passte auf ein Blatt.

»Striemen am Rücken«, las ich vor. »Verursacht durch Stockschläge, ebenso am Gesäß und an den Beinen. Die Frau war gefesselt, wehrlos. Sie haben auf sie eingeprügelt, weil Sie ihr vorwarfen, sie würde Sie nicht ernst nehmen, sie wäre unfähig, Sie zu stimulieren. Frau Emmrich bat Sie, aufzuhören und sie loszubinden. Das taten Sie nicht. Sie schlugen weiter auf sie ein, bis Ihre Freunde dazwischengingen. Sie haben die Frau missbraucht, Herr Barig.«

»Was genau soll das? Hat sie mich angezeigt, die Frau? Nein. Die Frau lügt, wenn sie den Mund aufmacht; alles, was die Ihnen erzählt hat, sind Hirngespinste. Ich will, dass sie tut, wofür ich sie bezahl, verstehenS? Cash und Action, basta. Von den Märchen dieser Frau will ich nichts wissen.

Ihnen hör ich nicht mehr zu, Sie haben bei mir komplett verspielt. Wir sind fertig. Mich hier zu schikanieren, bringt Ihnen keine Pluspunkte, Sie drehen sich im Kreis, merkenS das nicht?