9,99 €

Mehr erfahren.

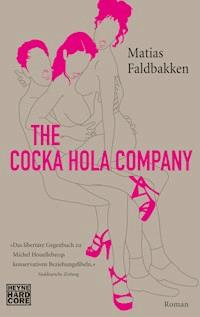

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

Eine gnadenlose Attacke gegen die vorherrschende Konsensgesellschaft

Norwegens Skandalautor von „The Cocka Hola Company“ legt nach. Frech und provokativ treibt er in seinem zweiten Roman das Spiel mit den Grenzüberschreitungen weiter und karikiert mit bitterbösem Humor die pervertierte Welt des Konsums.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 372

Ähnliche

Zum Buch

Mit radikalem Humor beschreibt Faldbakkens neuer Roman einen existentiellen Kampf: Schwarz gegen Weiß, Unten gegen Oben, Rechts gegen Links. Jede Einstellung, jede Meinung, ja jede noch so große Provokation scheint in der »Toleranzhölle« unserer liberalen Gesellschaft ohne große Widerstände aufzugehen. Subversion und Rebellion reduzieren sich auf Attitüden und reproduzierte Abbilder. Was bleibt, ist ein Krieg um die Bilder und der Kampf um die Besetzung bloßer Zeichen in einer globalen »corporate culture«. Rebel, ein Nihilist des 21. Jahrhunderts, gehört dem subkulturellen Milieu an. Macht wiederum arbeitet für internationale Konzerne und ist auf Impulse der Szene angewiesen. Die Situation spitzt sich zu, als die beiden sich verbünden.

Ein Buch von der Suche nach individueller Freiheit im 21. Jahrhundert. Vom Auseinanderfallen der Gesellschaft. Vom allgegenwärtigen Kampf um Jugend, Codes, Gewalt, Sex und Innovationen im Zeitalter multinationaler Konzernherrschaft.

Der Autor

Matias Faldbakken, 1973 geboren, lebt als Autor und bildender Künstler in Oslo. 2003 erschien sein Aufsehen erregender Debütroman The Cocka Hola Company. Bühnenfassungen von The Cocka Hola Company und Macht und Rebel werden an den Münchner Kammerspielen, am Stuttgarter Staatstheater und an der Berliner Volksbühne aufgeführt; bei BMG erschien das Hörbuch zu The Cocka Hola Company. Faldbakken gilt als einer der bedeutendsten Schriftsteller und Gegenwartskünstler Skandinaviens. Er vertrat Norwegen bei der Biennale in Venedig.

Inhaltsverzeichnis

»6. Eine wirksame und nachhaltige Abschreckung ist nur (...) durch Maßnahmen zu erreichen, die die Angehörigen und die Bevölkerung über das Schicksal des Täters im unklaren lassen. (...) sollen künftig die Beschuldigten heimlich nach Deutschland gebracht werden (...). Die abschreckende Wirkung dieser Maßnahme liegt

– im spurlosen Verschwinden der Beschuldigten– darin, daß über ihren Verbleib und ihr Schicksal keinerlei Auskunft gegeben werden darf.«Erläuterungen von Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, Oberbefehlshaber der Deutschen Wehrmacht, zum »Nacht und Nebel«-Erlass vom7. Dezember 1941

KAPITEL 1

REBEL

MITTWOCH

Ich stehe in der Kassenschlange im Supermarkt hinter einem Typen, der seine Koteletten dermaßen hoch ausrasiert hat, dass er ganz mongoloid aussieht. Fett ist er außerdem. Ich hasse ihn zutiefst. Ich hasse fette Menschen. Wenn man so aussieht, sollte man eigentlich nicht vor die Tür gehen. Der hat wahrscheinlich vorm Spiegel gestanden und gedacht: »Ist doch in Ordnung, wie ich aussehe, dann ziehe ich mir mal die Jacke an und gehe einkaufen.« Ich hätte nicht übel Lust, ihm von hinten ein paar auf seine fetten Backen zu verpassen für den ÜBERGRIFF, dass er sich der Öffentlichkeit zumutet.

Ich befinde mich bei einem – ja, wie sagen wir’s? – engagierten Einkaufsakt. Die Salatgurke, die soeben durch die Hände der Kassiererin gleitet, wird in eineinhalb Stunden gut dreißig Zentimeter tief in meinem Hintern stecken. So lautet mein Plan. Ich bin kein Homo oder so, ich habe nur mein eigenes Gewichse dermaßen tödlich über, dass ich hier und da versuche, es mit ein paar kleinen Tricks etwas aufzupeppen. Mr. Fatso vor mir stopft eine ganze Zehnerpackung Fleischwürste in seine Einkaufstüte, und ich denke mir meinen Teil. Die Frau an der Kasse ihrerseits ist, wen überrascht’s, hässlich wie die Nacht. Unbeholfen nimmt sie mein Geld entgegen, und ich muss intensiv NACHDENKEN, welchen von beiden ich mehr hasse, sie oder die fette Sau. Wie ich sehe, ist der Fette einer von der Sorte, die akzeptiert haben, fett zu sein. »Ich bin fett und stolz darauf.« Die Kassiererin hat etwas derart Jämmerliches und Minderwertiges an sich, dass ich nicht mal anfangen will darüber nachzudenken, wegen welcher Komplexe sie nachts heulend im Bett liegt.

Meine Prophezeiung erfüllt sich; zu Hause verschwindet die Salatgurke gut dreißig Zentimeter tief in meinem Enddarm, das ist nicht unbedingt angenehm, aber doch besser als nichts. Der Orgasmus – na ja, das ist beinahe eine Übertreibung; mir gelingt es, nach längerem Gewerkel ein bisschen Sperma rauszuquetschen – ist ungefähr genauso schmerzhaft wie die selbst zugefügte Penetration, und im Endeffekt bin ich nicht weniger stinkig als zuvor, eher mehr. Das am wenigsten inspirierende Element beim Gebrauch von – nennen wir’s Hilfsmitteln – beim Wichsen ist ja, dass man hinterher aufräumen muss. Ich spüre noch meinen pochenden Schließmuskel, während ich mich stöhnend und ungeschickt bücke und unter der Arbeitsfläche der Küche zu schaffen mache, beide Hände im Mülleimer, beim halbherzigen Versuch, die Gurke unter einer alten Schinkenverpackung aus Plastik zu verbergen.

Alle Menschen, denen ich über den Weg laufe, hasse ich abgrundtief. Ich hasse verflucht noch mal alle. Seit kurzem hasse ich sogar Dinge. Und Geräusche. Das Geräusch, das mich nicht nervt, gibt es gar nicht. Ich finde alles abscheulich. Ungelogen. Meine Interessen sterben aus wie die Insassen eines Altersheims, eines nach dem anderen. Und last but not least: Ich habe mich selber und mein eigenes Gewinsel derart satt, dass ich kotzen könnte. Es ist sozusagen unmöglich geworden, auf individuelle Weise zu winseln. Viel zu viele Leute winseln GENAU so wie ich.

Ich rolle die drei Flyer zusammen, auf die ich meinen mühsam herausgepressten Samen vergossen habe. Auf allen dreien steht AMBUSH! Schwarze Schrift auf rotem Papier. Arolf und ich haben sie vor ein paar Monaten für Fatty gemacht. Nicht den Fettwanst aus dem Supermarkt, sondern Fatty HÖCHSTPERSÖNLICH. Fatty Frank Leiderstam. Die Flyer landen neben der Gurke im Müll.

Es ist drei Uhr nachmittags und ich bin zapplig wie ein Höllenfurz, aber außerstande, irgendetwas zu UNTERNEHMEN, also greife ich zu Hausmittel Nummer eins: Ich mache den Fernseher an, zappe ein bisschen rum und lande bei einem Interview mit einem 16-jährigen Theoretiker, der gerade erzählt, er habe zwölf neue Assays geschrieben – Essays aus der Arschlochperspektive. Mir wird übel und ich qualme eine Zigarette nach der anderen weg, was mich nur noch zappliger macht, und je zappliger ich werde, desto weniger Lust habe ich, etwas zu tun. Etwas auf die Beine zu stellen. Ich halte es mit mir selber nicht aus. Also warum nicht was Soziales? Denn das Soziale erlebe ich sowieso wie folgt:

MODERNE VERSION DER HÖLLE

Die Sozialhölle

Erster Höllenkreis: Kaffeetrinken mit Freunden

Zweiter Höllenkreis: In fremden Wohnungen schlafen

Dritter Höllenkreis: Die Eltern von Leuten treffen

Vierter Höllenkreis: Mit Leuten reden, die sich aufrichtig für das interessieren, was ich zu sagen habe

Fünfter Höllenkreis: Mit Leuten rumhängen, die dümmer sind als ich

Sechster Höllenkreis: Mit Leuten rumhängen, die schlauer sind als ich

Siebter Höllenkreis: Abendessen

Achter Höllenkreis: Abendessen zu zweit

Neunter Höllenkreis: Partys

Ich bleibe sitzen wie von der Brust abwärts gelähmt und kann mich eineinhalb Stunden lang nicht von dem unerträglichen Anblick Gwyneth Paltrows lösen. Gwyneth Paltrow gelingt es FAST, dass ich vor Wut anfange zu heulen, aber es gelingt ihr NICHT, mich vom Sofa hochzuscheuchen. Warum bloß? Ich finde es wahnsinnig unoriginell, hier vor Langeweile paralysiert herumzusitzen, doch warum soll ich andererseits VERFLUCHT NOCH MAL nicht das Recht auf Langeweile haben? Ich hasse mich selber für meine Ohnmacht. Ich kneife mein Rektum zusammen, um es wieder auf Normalgröße zu bringen, und denke dabei, wie sehr ich tatkräftige Leute hasse, ebenso sehr übrigens Leute, die sich zu nichts aufraffen können – irgendwie bleibt mir keine Alternative. Anders gesagt: Ich würde mich ebenso hassen, wenn ich auf einmal den Arsch hochbekäme und rausginge, zupackend und voll jugendlichem Tatendrang, um etwas Positives zu leisten.

Ich dusche, denn ich fühle mich wie mit Darmbakterien glasiert, doch aus mysteriösen Gründen benutze ich KEINE Seife. Die Duschkabine ist eng, der Abfluss größtenteils mit Haupt- und Schamhaaren verstopft, die ich definitiv nicht entfernen werde, bevor gar kein Wasser mehr abläuft. Ich kriege heißes Wasser in den Mund, das macht mich stinkig. Mein Schwanz ist wund, das macht mich stinkig. Alles macht mich stinkig. Ich habe ein bisschen studiert, das hat mich stinkig gemacht. Ich habe ein bisschen protestiert, das hat mich stinkig gemacht. Ich war unengagiert, das hat mich stinkig gemacht. Ich habe ein bisschen gejobbt, das hat mich stinkig gemacht. Ich war arbeitslos, das hat mich stinkig gemacht. Wenn ich daran denke, was ich alles gemacht oder nicht gemacht habe, macht mich das stinkig. Und was mache ich jetzt? Vielleicht studiere ich Geschichte, vielleicht bin ich ein Performancekünstler, vielleicht jobbe ich im 7-II, vielleicht bin ich arbeitslos, vielleicht bin ich ein Aktivist, vielleicht bin ich krankgeschrieben, vielleicht bin ich pädophil und völlig auf Speed, vielleicht habe ich einen Doktor in Mikrobiologie – aber was für eine Scheißrolle spielt das hier in Skandinavien, wo alles so wunderbar funktioniert, in einer Zeit, da alle – jeder Student, jeder Loser, jeder Junkie, jeder Lohnarbeiter, jeder Staatsmann und jeder ... MUSIKER – gleich denken, gleich subversiv und on the edge und folglich alle miteinander SCHEISSÖDE sind. Was ich mache, spielt KEINE Rolle. Was ich denke, spielt auch KEINE Rolle. Aber egal, was ich mache, ich kann beschwören: Es hat dafür gesorgt, dass ich durch und durch stinkig bin.

Ohne darüber nachzudenken, setze ich mich zum Scheißen aufs Klo, während dem Zähneputzen. Warum verdammt noch mal habe ich nicht vor dem Duschen geschissen?

In meinem Klo sieht es auch nicht unbedingt appetitlich aus. Im Lauf des letzten Jahres habe ich alle möglichen Sachen mit aufs Klo genommen, wahrscheinlich ist das in irgendeiner Hinsicht ein schlechtes Zeichen. Zeitungen und Papiere. Lesestoff. Auf einem Zeitungsstapel vor der Kloschüssel liegt ein anderer Flyer, den Arolf und ich vor rund einem Jahr gemacht haben. Auf dem steht SPARE ME drauf. AMBUSH! auf dem einen, SPARE ME auf dem anderen. Scheiße, was hasse ich Fatty Frank Leiderstam. Ich habe schon mehrmals zu Arolf gesagt, dass ich keinen weiteren Scheißflyer mehr für ihn machen werde, und er ist ganz meiner Meinung. Keine Flyer für Fatty. Ich erwäge, mir mit SPARE ME den Hintern abzuwischen, damit das Ding endlich zu etwas nutze ist, komme aber mit mir selbst überein, dass die Papierqualität wahrscheinlich zu schlecht ist.

Ich mache die Beine breit, drücke meinen Schwanz mit der Linken beiseite und spucke Zahncremeschaum zwischen den Schenkeln in die Schüssel, auf der ich sitze und kacke. Ich schließe die Augen, denn unter gar keinen Umständen möchte ich mir diesen Anblick zumuten. Dann das Dilemma: Breitbeinig und gekrümmt zum Waschbecken schlurfen und mir vor dem Abputzen den Mund ausspülen, oder die Zahnbürste zwischen die Zähne klemmen, während ich mir den Hintern wische, um dann aufrecht zum Waschbecken zu gehen. Ich entscheide mich für die zweite Alternative, obwohl es nicht unbedingt verlockend ist, im Rektum herumzumachen, den Mund voll Colgate.

Zurzeit lautet meine Weltanschauung wie folgt: Während der Westliche Westen sich von Tokio bis Los Angeles die Nille schlappwichst, wichse ich auf dem Klo, unter der Dusche, auf dem Sofa, im Autobus. Der einzige Unterschied zwischen meinem Schlappschwanz und dem des Westlichen Westens ist, dass der eine in meinem Privatleben, der andere draußen in der Welt herumhängt.

Ich grause mich davor, rauszugehen, aber ich weiß auch, dass ich einen Knall kriege, wenn ich weiter hier drin um mich selber kreise, also zwinge ich mir die Schuhe an die Füße, trödle mörderisch, gehe hin und her, weil ich denke, ich muss noch was mitnehmen, aber das ist nichts als Lüge und Selbstbetrug, ich gehe rund zehn Mal ins Bad und schaue in den Spiegel, schaffe es irgendwann aus der Tür, und als allererstes laufe ich natürlich meinem unerträglichen Nachbarn über den Weg. Er trägt einen College-Pullover mit der Aufschrift THE KING OF ANALINGUS, und es ist mir technisch unmöglich, nicht mit ihm im Aufzug zu landen. Das Schlimmste an meinem Nachbarn ist nicht, dass er ein liebenswürdiges und hässliches Arschloch von Musikliebhaber ist, sondern er ist so beflissen. So beschissen, würgreizerregend beflissen, und wie alle Beflissenen ist er völlig außerstande, den Wink mit dem Zaunpfahl wahrzunehmen, den ich ihm JEDES Mal gebe, wenn wir uns begegnen. Der Wink bedeutet: Sprich mich bloß nicht an und behalte deine grässliche Beflissenheit und deine grässlichen Theorien für dich! Die Aufzugtür gleitet zu.

»Hallöööchen«, sagt er, dreht sich zu mir und lächelt, was in einer Aufzugkabine von höchstens einem Quadratmeter Grundfläche an sich schon unsinnig ist. Er atmet mir ins Gesicht. Ich kann nicht antworten.

»Bist du heute genervt oder was? Hehe! Häh? Du bist doch nicht genervt? Komm schooon! Bist du GENERVT? HÄÄÄÄH?« Ich mache die Augen zu und wappne mich dafür, dass er mir gleich eine von seinen ewigen Theorien auftischt. Und da ist auch schon die Theorie des Tages:

»Weißt du, warum ich so viel übers Scheißhaus und übers Scheißen rede? Weil, nicht wahr, das Scheißhaus ist einer der letzten gemeinsamen Nenner in einer zersplitterten Gesellschaft, ja? Auf dem Scheißhaus sitzen, das ist der globale Akt, die globale Körperhaltung, etwas, was so gut wie alle Klassen, Rassen und Menschenkategorien miteinander gemein haben, in räumlicher wie zeitlicher Hinsicht. Das Scheißhaus ist der universelle kontemplative Raum. Es definiert die ›Denkzeit‹ des Durchschnittsmenschen. Rechnet man die Zeit zusammen, die normale Menschen in ihrem Leben mit ›reiner‹ Kontemplation verbringen, dann dürfte diese Zeit mit größter Wahrscheinlichkeit verdächtig nahe an der totalen Scheißhausaufenthaltsdauer liegen, ja. Wenn man das sieht, dann begreift man, dass high und low, oben und unten, high street und underground immer eine unsichtbare Affinität zueinander haben. Eine Art heimliche Zusammenarbeit. Der ›reine‹ Gedanke entsteht, wenn du dich gerade der fundamentalsten Dinge entledigst. Der fundamentalsten Stinke. Hä hä hä hä.«

Mir wird schwarz vor Augen, ich schalte nach der Hälfte der Erläuterung ab, und ich weiß verflucht nicht, was passiert ist, denn auf einmal bin ich draußen und gehe die Obergate runter, an der Halal-Metzgerei von Mamar Mohandi vorbei, bei dem, das weiß ich genau, Heroin über den Ladentisch geht, und der KING OF ANALINGUS ist weg, Gott sei gelobt und gepriesen. Ich beschließe, zu Fuß in den Leermeister Pub zu gehen, denn ich bringe es nicht über mich, in die Trambahn zu steigen. Fotti hat mich angerufen, bevor ich im Supermarkt war, und gesagt, dass sie gegen sechs dahin kommen würde.

»Mann, du siehst aber scheißfröhlich aus«, sagt Fotti.

»Schnauze«, sage ich.

»Was ist los?«, fragt Fotti.

»Nix, was soll los sein«, sage ich.

»Was hast du heut so gemacht?«

»Nix. Bin rumgelaufen und habe darum gewinselt, dass was passiert.«

»Und Arolf? Was macht ihr?«

»Jedes Mal, wenn wir uns treffen, deepthroaten wir uns gegenseitig, bis wir kotzen; Arolf hat es besonders gern, wenn ich ihm auf den Schwanz kotze, ich kriege es am liebsten auf den Sack«, sage ich. »Nein, wir sehen uns manchmal, aber wir MACHEN nichts, nein. Wir erledigen dann und wann einen Job für Fatty, aber das ist bald vorbei. Wir winseln im Duett«, sage ich.

Der Barkeeper kommt mit gebleckten Zähnen auf uns zu. Gott weiß, wie oft ich schon hier gesessen und krampfhaft überlegt habe, ob man jetzt seine Ober- oder seine Unterzähne sieht, wenn er lächelt. Er bringt uns zwei Bier.

»Iss’n das da? Sierra-Leone-Chic?«, frage ich im Versuch, ausnahmsweise mal fresh und lustig zu sein und deute mit gekralltem Mittelfinger (der mich sofort an eine Mini-Salatgurke erinnert, eine Gewürzgurke, eine Anusgurke für einen Zwerg oder einen kleinen Jungen) auf die Verbände an Fottis Handgelenken. »Bist du endlich zur Besinnung gekommen und hast versucht, uns zu verlassen?«

»Einer von den Jungs im Job hat mich umgeschmissen«, sagt Fotti. »Sie haben sich um einen McPork-Burger gekloppt, und der eine hat mich umgeschubst und in die Rippen getreten, als ich versucht hab, sie zu trennen. Beide Handgelenke verstaucht. Die sind echt so was von stark und haben nicht die geringste mentale Bremse, diese Kids«, antwortet Fotti und zieht den Pullover hoch, um mir ihren bandagierten Brustkorb zu zeigen. Ich hebe die Hand und wende mich ab, zum Zeichen, dass ich momentan NICHT am Anblick nackter Haut interessiert bin.

»Mit so einer Gang zu McDonald’s gehen, heißt um Anarchie und Gewalt BETTELN«, sagt sie.

Ich mag nichts mehr essen, so im Großen und Ganzen, wobei ich erwähnen sollte, dass ich, wenn ich unbedingt essen müsste, Junkfood essen würde, aber auf Junkfood habe ich noch weniger Scheißlust als auf sonst was, und ich weiß verdammt auch, warum. Ich esse eher gekochten Dorsch als Junkfood. Das ist ziemlich grässlich, denn ich würde lieber Junkfood essen als gekochten Dorsch. Ich kann mich dazu zwingen, zu tun, was ich will, doch offensichtlich nicht dazu, zu wollen, was ich will.

»Wie alt sind die Kids?«, frage ich.

»So dreizehn, vierzehn, fünfzehn«, sagt Fotti.

»Jungs und Mädchen?«

»Ja.«

»Alles Problemfälle?«

»Ja, genau wie du«, sagt Fotti.

Sie weiß, dass das nicht stimmt. Ich bin höflich. Ich bin derart beschissen wohlerzogen, dass man sich übergeben möchte. Alles in meinem Leben ist zutiefst kotzharmonisch.

»Damit ist aber bald Schluss«, sage ich. Wir trinken das Bier aus und gehen auseinander. Fotti sagt, sie will noch ins TESCO.

Es scheint technisch unmöglich zu sein, länger als zehn Minuten trockene Füße zu behalten. Was zum Teufel denken die sich eigentlich bei NIKE? Poren. Die müssen anfangen, Schuhe mit Poren zu machen. Schon mal was von Poren gehört? Versucht haben sie’s vielleicht, möglich, aber hinbekommen haben sie’s nicht. Die Schuhe MÜSSEN verdammt noch mal atmen können, wenn sie brauchbar sein sollen. NIKE sitzt auf dem größten Geldhaufen der Welt und verfügt über Heerscharen von indonesischen Kindergartenkindern als Arbeitskräfte, trotzdem bringen die keine Schuhe zustande, die ATMEN! Fußschweiß? Problem Nummer eins? Nein, haben wir leider nicht lösen können. NIKE Gothic: keine Poren. Shady-NIKE: keine Poren. NIKE Proffensive: Leider, leider – keine Poren.

So laufe ich mit nassen Füßen weiter und sehe möglichst zu Boden, um jeden Augenkontakt mit den vielen Dutzend anderer Menschen zu vermeiden, die GENAU so herumlaufen wie ich. Ich kann nichts dafür, aber mich befällt jedes Mal akute Niedergeschlagenheit, wenn ich feststelle, dass es MILLIONEN Leute gibt, die genau so herumlaufen wie ich, die genau so denken wie ich und unter Garantie stinksauer werden, wenn sie Typen wie mich sehen – genau wie ich, wenn ich sie sehe. Wäre ich Kommandant von Bergen-Belsen, dann würde ich meinen eigenen TYPUS, nicht meine Rasse, sondern meinen eigenen scheißöden MenschenTYPUS als ersten in die Gaskammern schicken.

»Hallo, hier ist Fotti.«

»Wie, wir haben doch eben ...«

»Ich hab nur gedacht, vielleicht hast du ja Lust, nächsten Freitag mit mir und den Problemkids picknicken zu gehen? Wenn du dich so für sie interessierst?«

»Interessieren? Picknick – pfui bäh. Wenn das nicht die Problemkids wären, würde ich nein sagen. Ja.«

»... und so ein Meckerpott, wie du bist, freundest du dich vielleicht sogar mit ein, zwei von ihnen an ...«

»Wer im Glashaus sitzt, sollte schön aufpassen, Miss Missvergnügt, ja? Miss Missmut, ja?«, sage ich, und sofort wird mir übel angesichts meiner bemühten Wortspiele.

Ich mag nicht mal mehr vom Krieg fantasieren. Lange dachte ich, das wäre der einzige Ausweg. Dem Krieg eine Chance zu geben. Weil Todesangst und Not und die grausamste Form von tyrannischer Unterdrückung das Einzige wäre, was den Leuten echte Wertvorstellungen vermitteln könnte. Oft habe ich mir gewünscht, wie ein räudiger Hund unter der Knute von fetten, uniformierten Kommandanten in grauen, tristen Konzentrationslagern zu winseln. In der Fantasie habe ich, vollgepumpt mit Methamphetamin und Kampfkokain, und allen möglichen Kriegsdrogen fremden Rassen und Menschen die unmenschlichsten Dinge angetan. Ich habe von unbegreiflich avancierter Flugzeugtechnologie und perfekten ballistischen Bahnen geträumt, von Zielen, die mit mathematischer Präzision getroffen werden, von Hass, so glühend, dass er glücklich macht. In meinen feuchten Träumen wurde meine Familie verschleppt und gemeuchelt, für mich der Freibrief, wie ein kranker Teufel zu morden und zu metzeln und mit Blut an Kirchen und Grabsteine und Entbindungskliniken zu schreiben: »Der liebste Platz, den ich auf Erden hab, das ist die Rasenbank am Elterngrab.« Ich kann kaum glauben, dass ich diese Fantasien über bekommen habe. Synagogen und Moscheen abzufackeln, schwangeren Müttern und kleinen Feindeskindern mit dünnen Dolchen den Bauch aufzuschlitzen, die Schweinehunde zu zwingen, sich gegenseitig kreuz und quer zu vergewaltigen, Gefängnisse zu öffnen und die Gefangenen freizulassen – oder die ganze Bande hinzurichten, ganz nach Lust und Laune –, Regierungen zu stürzen, Fernsehsender zu verbieten, die Presse zu zensieren, stolze ideologische Führer und abstoßende, nach Kohlrabi stinkende intellektuelle Pazifisten zu misshandeln. Oder ausgeklügelte Technologien zu erfinden, wie man möglichst rasch möglichst viele feige Zivilisten umbringen könnte. Und sich auszudenken, wie man sie dann beiseite schafft: Es ist kein Kinderspiel, wenn nicht nur ein paar tote Viecher, sondern zehn- und hunderttausende herumliegen und verwesen. Da heißt es rationell denken. Bis vor sehr kurzer Zeit noch lag ich im Bett und fantasierte, wie andere mir bodenloses Leid und Unglück zufügten und wie ich anderen bodenloses Leid und Unglück zufügte, aber das habe ich aufgegeben. Derlei Fantasien sind ganz sicher gesund, aber ich habe sie satt.

Nur um es zu erwähnen, auch die Fantasien, in denen ich kleine Mädchen und Jungen sexuell missbrauche, haben sich gelegt. Bei der Vorstellung, Zehnjährigen, Siebenjährigen, Fünfjährigen allerlei Dinge in allerlei Körperöffnungen zu stecken, wird mir nicht mehr schlecht. Was ist schlimmer als sexuelle Gewalt und Machtmissbrauch, schlimmer als eine ausgeklügelte, kaltblütige Kombination von beidem? Als ausgiebige sexuelle, körperliche und psychische Schändung von unschuldigen Kindern? Mir will einfach nichts einfallen, und das beunruhigt mich. Es MUSS doch noch etwas Schlimmeres geben?

Fotti ruft noch einmal an und teilt mir mit, wo und wann ich mich übermorgen zu diesem Picknick einzufinden habe. Sie sagt, sie sitzt im TESCO, und vielleicht habe ich ja Lust nachzukommen? Ich lehne ab, erwäge, Arolf anzurufen – was bedeuten würde, dass ich zu ihm hoch und bis morgen früh um fünf da rumsitzen müsste – oder nach Hause zu gehen und zu schlafen, um der schlechten Gesellschaft zu entgehen, die ich mir selber bin. Nichts davon ist eine befriedigende Aussicht, aber ich entscheide mich für die zweite Alternative. Oben bei Arolf wäre es sicherlich unterhaltsamer als zu Hause mit der Salatgurke, aber der Serotoninspiegel in meinem Gehirn ist so niedrig, dass ich ernsthaft befürchten müsste, den letzten Rest auch noch zu verbrauchen.

Apropos Serotonin – der Restspiegel sackt abrupt in den Keller, denn auf der Straße kommt mir jetzt ausgerechnet Sören Martinsen entgegen. Er schiebt sich die Brille auf der Nase zurecht, als er mich sieht, und hebt die Hand zum Gruße.

»Hallo, Rebel!«, sagt er mit seiner abgeschmackten Intellellenstimme.

»Tach auch«, sage ich und hoffe bei Gott, dass das Gespräch nicht auf Fatty kommt. Martinsen ist nämlich einer von Fatty Frank Leiderstams engsten Mitarbeitern und trägt selbstverständlich ein bei Fattys Label PUSH produziertes counterfeit-brand-T-Shirt, mit dem Aufdruck:

Mich schaudert es.

»Mann, Rebel, grad hab ich Remmy Bleckner getroffen, der hat sich vielleicht benommen ... Keine Ahnung, was mit dem los ist. Okay, er hat schwer was zu sagen in der Szene und alles, aber wirklich ... eine geschlagene Stunde lang meinen britischen Freund mit Fäkalwitzen einzudecken, quer durchs Lokal, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben ...«

»Ja«, sage ich.

»Ich begreife nicht, warum Frank ihn bei PUSH behält.«

»Nein«, sage ich.

»Mein britischer Freund hat das auch nicht begreifen können. So kann man sich doch in einer Kulturnation nicht aufführen.«

»Nein«, sage ich.

Sören Martinsen hatte seinerzeit mal einen wilden, halb-akademischen Fetisch Job bei Bwittish Ahndersgraund und Bwittish Caunta-Culcha, ein gutes Sprungbrett in Sachen Karriere: Erst hat er sich einen Job als Katalogschreiber für die Galerie HELLEVEN 747 in Manchester erwinselt, und nach ein paar Halbjahren eifriger Vernissagebesuche hat er sich einen Job als Schreiber für das R_T_S Magazine erbettelt, entgegen allen Erwartungen. Vielleicht hatte der verantwortliche Redakteur ja irgend so ein verschrobenes Neunziger-Jahre-Skandinavien-Bild, à la neu und exotisch oder so. Immerhin ging es Martinsen auf, dass er sich einen neuen Stil zulegen musste, denn jetzt sollte er für ein kritisches, waches Londoner Publikum schreiben und nicht mehr für schlappe Skandinavier. Und wild inspiriert von Steven Wells, widmete er sich gleich in seinem ersten Artikel, einer Musik-Kritik, dem Londoner Auftritt der norwegischen Gruppe Dollie de Luxe, einer Veranstaltung mit dem Titel Which Witch, weil er darin irgendeinen »ironischen Dreh« sehen wollte, zweitens gelang ihm der folgende nicht im engeren Sinne leserfreundliche Eröffnungssatz, dessen Entwurf ihn drittens fünfunddreißig Minuten kostete, und er kostete ihn viertens den Job bei dem Blatt, und zwar noch selbigen Tages:

Switch it

By Sören Martinsen

»Which Witch« with which »the bitch« (Bjφrnov) and »the litch« (Adrian) wished to switch the rich British poshkitsch into a lush niche-opera Frenchie-quiche-sandwitchdish with Norwegian »fish« in it, by making a career-hitch (hike), with the stiched up itchy-bitch named Trish Tha Cleavedge – the privileged bridge-playing dyke married to Mike Mitch with a Lucky Strike-fetish, who came to like Shish Kebab during Rehab in The Lichfab Rehab Lab because of the arab lad who you’d wish he had a slightly less sad start to the bad smelling fart he called his life, which made him ultimately mess up his wife with a dull kitchen knife and a blowtorch which brought him the force to the ironporch in a Porsche as red as the color of his head which is now led back from the dead, although 24–7 in bed.

Das war nun eine ausgemachte Peinlichkeit, natürlich besonders für Sören Martinsen selbst, aber ebenso für den Teil der Menschheit, der als Muttersprache Englisch spricht. Nicht nur, dass der verkackte Artikel Schande über die gesamte R_T_S -Redaktion brachte, Mike Mitch, der Musikproduzent, zerrte die Zeitschrift auch noch vor Gericht, weil hier Details seines Entzugs öffentlich gemacht wurden, und schon war Martinsens Karriere als Musikkritiker in Großbritannien Geschichte. Martinsen war stinkbeleidigt und begann, über die britische Snobkultur herzuziehen – wohlgemerkt ohne den Akzent loswerden zu können, den er sich so mühsam zugelegt hatte. Er schielte nach Amerika rüber und probierte eine Reihe Strategien aus, bevor er die endgültige Strategie entwarf, die ein paar Jahre später Fattys fettem Hirn so imponieren sollte. Was für eine Strategie? Er beschloss, sich »irgendwas zu widmen, das autonomer ist als die beschissene Zeitschriften-Hurerei«, und endete – Überraschung! – als Buchautor. Ojoj! Erst beschloss er, ein literarischer Eddie Murphy zu werden, dann, als er die Begeisterung für das subversive Potenzial der Stand-Up-Comedy überwunden hatte, kam er auf die Idee, es als literarischer Tarantino zu versuchen, das wäre doch der Bringer. Danach kam dann nur noch in Frage, ein literarischer Eminem zu werden, ein literarischer Oberklasse-Eminem wohlgemerkt, denn, ja, klassenmäßig gesehen ist Martinsen eine Promenadenmischung; seine Eltern sind Alkoholi-Akademiker ... egal; als diese Idee erschöpft war, ging ihm folgende Tatsache auf: Ein Autor, egal ob von Belletristik oder Sachprosa, sollte möglichst eine Bibliographie voller COOLER TITEL vorweisen können. Das ist viel, viel wichtiger als der Inhalt. »Spar bloß keinen Pfeffer bei den Titeln, das wäre, als würdest du deine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen«, schrie er sein Bild im Badezimmerspiegel an, um sich selber zu peppen und sein mickriges Autoren-Selbstvertrauen zu boosten. Darum starrt seine Bibliographie vor lauter dünnen, dämlichen Büchern mit Titeln wie:

BELLETRISTIK:

HERPES NATION

BLACK MAN ON DRUGS

WITHIN EVIL

A SHAMELESS SELF-PROMOTER

HE WAS A RUNNER

ADULTS IN HOUSES

WHAT PARTS OF ¥€$ DON’T YOU UNDERSTAND?!?

JAKE ONDOM, THE MAN WHO MOVED TO IBIZA

SACHPROSA:

®EBELLION ®IOT ®ESISTANCE: COMMERCIAL WHITEWASHING OF THE UNDERGROUND

NATIONAL AN™: THE CORPORATE PIMP AKA THE NATIONAL STATE (SLUT)

THE TOMORROW SHOW: THE RISE AND RISE OF TALKSHOW DICTATORSHIP

POWERDOPE: COCAINE’S INFLUENCE ON WHITE MANAGEMENT CULTURE

EVIL SUNDAY: AN ACCOUNT OF THE WEEKLY PORTIONING OF DOMESTIC VIOLENCE

FIGHT CUBE: THE 20TH CENTURY BATTLE OF THE WHITE CUBE

FUNK FOOD: WHAT’S WRONG WITH JUNK FOOD?

CURSOR CURSE: WRITER’S BLOCK THANKS TO MICROSOFT CORP.

DIE KUNST DER KARRIERE: THE SPIRITUAL DESCENT OF THE CAREER-ART OF THE NEW MILLENNIUM

HARDCOVER HARDCORE: THE PORNOGRAPHIZATION OF THE COFFEE TABLE BOOK

THE RACE RACE: A HISTORY OF CAREERIST RACISM

RAPUCCINO: THE DESCENT OF FINE ITALIAN RAP INTO CRAPUCCINO.

Diese Titelliste also imponierte Fatty derart, dass er Martinsen für die Mitarbeit bei PUSH gewann, als ... ja, als was nun ... heute ist er jedenfalls »Logistiker« und Propagandaminister. Der Underground verlangt keine Kompetenzen, nur den Willen zum Stinkefinger (Wille zur Sourballness), und wenn man nur stinkig genug ist, kriegt man »da unten« jeden Job, den man will. Fatty und Martinsen haben nicht viele Gemeinsamkeiten außer dem Interesse an »Widerstand« und an kultureller youngness und freshness. Man könnte in diesem Satz auch »kulturell« durch »sexuell« ersetzen, denn, um die Wahrheit zu sagen, träumen sowohl Sören Martinsen als auch Fatty oft von einem Ort, den es nicht gibt, nämlich einer Welt voller kleiner Teenie- bardbodies, die willig sind, alles – wirklich was auch immer - zu tun, um morgens neben einem intellektuellen Schwergewicht (von 37 Jahren) aufzuwachen. Aber hier und da ist die Welt doch gerecht; weil Sören Martinsen mehrmals geäußert hat, er habe ein »Problem mit der Sprache«, hat das Schicksal einen auf ewig unüberwindlichen Abstand zwischen ihm und den hardbody-Teenies dieser Welt errichtet.

»Wie ich höre, macht ihr zurzeit das eine oder andere für Frank, Arolf und du«, sagt Sören.

»Mmmm«, sage ich.

»Und was genau? NIKE-Sachen?«

»Mmmm«, sage ich.

»Da läuft ja zurzeit so einiges. Die Jungs, die den NIKE-Chef in den Wald geschleppt haben, haben ja jede Menge Aufmerksamkeit erregt. Was haben die noch mal gemacht?«

»Ihn gezwungen, ihnen die Füße mit Fußpilzsalbe einzuschmieren. Sie hatten zu viele NIKES getragen und alle Fußpilz gekriegt.«

»He-he-he.« Martinsen lacht sein neunmalkluges Akademikerlachen.

Ich wäre ja glücklich, vergessen zu können, aber ich habe aufgehört, Drogen zu nehmen. Es macht mir kein schlechtes Gewissen mehr. Alles, was mir kein schlechtes Gewissen macht, erscheint mir sinnlos. Und Dope bringt mich nicht mehr vor noch zurück.

»Du hast nicht vielleicht was zu verkaufen, Rebel?«, fragt Martinsen. Er ist der straighteste Typ, den ich kenne, absolut wie ein Familienvater, und ich WEISS, dass sein Dope-Verbrauch jämmerlich gering ist. Trotzdem hält er es sozusagen für ein Must zu fragen. Ich erfinde irgendeine Ausrede und gehe nach Hause. Im Fernsehen gerate ich an eine Sendung über das abweichende Sexualverhalten von Problemkindern. Das ist der erste Doku-Film, der mich JEMALS interessiert hat. Jetzt hege ich bezüglich des Picknicks am Freitag hohe Erwartungen. Der Sprecher sagt unter anderem:

Nicht selten entwickeln junge Menschen, die ein problematisches Verhältnis zu Konventionen haben, auch ein unkonventionelles Verhältnis zu sexuellen Normen, etwas, das für »normale« Menschen meist eine unüberwindliche Barriere darstellt.

Ungewöhnlich starke sexuelle Aktivität von schwer erziehbaren jugendlichen ist oft als Symptom für tiefer gehende Persönlichkeitsstörungen anzusehen.

Schwer erziehbare Kinder und jugendliche sind gegenüber Machtstrukturen und Autoritäten in der Regel hellwach – oder übersensibel – und widersetzen sich ihnen daher. Oft stellen sie fest, dass sich Sexualität in diesem Zusammenhang als destruktives Machtmittel einsetzen lässt.

Übertriebene geschlechtliche Aktivität bei schwer Erziehbaren kann oft als eine Reaktion auf den hohen Anpassungsdruck des Schulsystems gelesen werden.

Ich sage mir, dass ich unter gar keinen Umständen noch einmal wichsen sollte. OBGLEICH die Problemkindersendung Prozesse in Gang gesetzt hat, die ein solches Unternehmen technisch gesehen realisierbar erscheinen lassen. Die Nummer mit der Gurke ruft auch nicht nach Wiederholung. Es ist ein Uhr nachts. Nichts spricht dafür, dass das noch ein gemütlicher Abend werden könnte. An Schlaf ist nicht zu denken. Nicht, dass ich »hellwach« wäre oder so. Ich bin wach auf eine übelkeiterregende Weise. Mir ist so schlecht, dass ich nicht schlafen kann. Die Sendung über das wilde Geschlechtsleben der Problemkinder ist schon lange vorbei, aber der Fernseher zeigt immer noch andere Sachen und versucht mit ihnen zu locken. Der Apparat und ich interessieren uns beide gleich wenig für das Angebot.

Alles enttäuscht mich. Jede Situation bietet eine Million möglicher Auswege, ein jeder Ausweg ist gleich enttäuschend und sinnlos. Die Erfahrung selber verwandelt sich jedes Mal mehr in die demotivierende Bestätigung des Umstands, dass immer das Erwartbare eintritt. So ähnlich ist die Hölle beschrieben worden; du kannst dich drehen und wenden, soviel du willst, du entgehst den Qualen nicht. Und du gewöhnst dich auch nicht an sie. Qualen und Foltern sind da, um zu bleiben. Unentrinnbarkeit und unendliche Wiederholung von der billigsten Sorte.

Ich zwinge mich, ins Bett zu gehen, als die schlimmste Übelkeit vergangen ist. Mittlerweile ist es vier Uhr.

DONNERSTAG

Nach einer Kavalkade schäbiger Träume beiße ich in den sauren Apfel und stehe auf. Ich habe Lust auf Kaffee, aber als ich in meiner Kochecke stehe, fällt mir die Gurke im Müll ein und lässt mich zurückschrecken wie ein Inzestopfer beim Anblick seines Stiefpapas. So stehe ich splitterfasernackt ohne Kaffee da und gucke dumm.

Das bin ich: 22-25-27-30-32 Jahre alt, MIT Zigarette, OHNE Unterhose, MIT einem vollkommen gewöhnlichen Äußeren, OHNE Lust, den Tag grauen zu sehen, WOMIT der sich allerdings schon seit ein paar Stunden vergnügt, OHNE mein Wissen, OHNE meinen Willen, aber dennoch – obgleich so wahnsinnig viel Scheußliches OHNE mein Wissen, OHNE meinen Willen geschieht, und egal, wie groß meine Lust ist, dagegen etwas zu unternehmen, daMIT es anders wird – habe ich eingesehen, dass ich OHNE jede Fähigkeit und MITwirkungsmöglichkeit dastehe, etwas MIT meiner eigenen Situation anzufangen, OHNE Interesse an allem, was MIT anderen Leuten als mir passiert, OHNE Interesse für mein eigenes Volk, meine MITbürger und MITbürgerinnen, ich scheiß auf sie, ich scheiß drauf, wenn es MIT meiner eigenen Nation bergab gehen sollte, ich scheiß auf alles, was OHNE mein Land passiert, leider bin ich OHNE jedes MITgefühl für andere Menschen und verspüre zugleich nicht das geringste Bisschen MITleid MIT mir selbst; paradoxerweise stehe ich OHNE die Traute da, mir das Leben zu nehmen. Selbstmord wäre OHNE Zweifel das beste MITtel, die beste Medizin. (Fürs Vaterland sterben, indem man sich das Leben nimmt.)

Letzthin hat mir der Trick geholfen, alles so langsam wie irgend möglich zu tun. Mein Plan ist jetzt also, mit allem wahnsinnig zu trödeln, bis es halb vier ist. Um vier treffe ich Arolf. Regel Nr. 1: Tu nie mehr als eins auf einmal. Regel Nr. 2: Tu dieses eine so langsam, wie du kannst. Regel Nr. 3: Denk an etwas anderes, während du das eine tust; das erhöht die Chance, dass du vergisst, was du tust, und du kannst es gleich noch einmal tun. Regel Nr. 4: Wenn eins erledigt ist, denke genau nach, bevor du das Nächste angehst; du kannst dich gern mehrmals umentscheiden, bevor du loslegst; Regel Nr. 5: Fühl dich nicht verpflichtet, irgendwas fertig zu machen. Es ist zweckdienlich, Prozesse mittendrin abzubrechen. Regel Nr. 6: Geh unter gar keinen Umständen aus dem Haus, bevor du fünf bis sieben verschiedene Dinge getan hast (ganz oder unvollständig).

Ich bin noch beim ersten: eine rauchen. Danach erwäge ich, ob ich duschen soll, beschließe aber, lieber erstmal noch eine zu rauchen. Ich kombiniere das damit, aus dem Fenster zu schauen, obgleich das eigentlich Regel Nr. 1 widerspricht. Ich schaue auf die Straße runter, einem Typen aufs Haupt, der mich unheimlich an Niko erinnert, einen dämlichen Idioten, mit dem ich auf der Schule war. Soweit ich weiß, hat Niko selten oder nie irgendein Feedback auf sein Äußeres bekommen. Mit gutem Grund. Schon auf der Sekundarstufe war sein Haar so dünn und wuschig wie seine ganze Persönlichkeit. Sein BWL-Studium lief ganz gut, bis auf einen kleineren Rückschlag wg. allzu eifrigen Koksgenusses, aber das hatte er bald aufgeholt und einen ziemlich hohen Job bei irgendeinem Multi abgegriffen. Das letzte Mal, als ich ihn getroffen habe, erlebte er gerade einen der enthusiastischsten Koks-Rückfälle, die ich je gesehen habe. Er zog sich vier ungesund fette Lines rein, dann schleppte er Sun Yong – unter Freunden gern Fick-Ding genannt – ins Schlafzimmer ab; irgendwie hatte er sie hinter aller Rücken bequatscht. Den restlichen Abend über langweilten Arolf und ich uns massiv und hörten dabei durch die Rigips-Platten, wie Niko herumferkelte. Dass man dabei nur ihn selber übereifrig stöhnen hörte, ließ für die Qualität des Ficks nichts Gutes ahnen.

Ich sehe das Rauchen als erledigt an und gehe duschen. Diesmal mit Seife. Und immer so weiter, immer eins nach dem anderen, im Schneckentempo, bis halb vier. Ich werfe sogar noch die Tüte samt Salatgurke in den Müllschlucker. Was rund eine Viertelstunde beansprucht.

Schlag vier stehe ich an der Kreuzung unter dem BÖRING-Schild und warte auf Arolf. Der Pelzhändler gegenüber starrt durch sein Schaufenster, als böte sich seinen Blicken die Hölle dar. Arolf kommt fünf Minuten zu spät und verursacht damit schuldhaft, dass ich 1. fünfmal genötigt bin, mich wegzudrehen, um Bekannte nicht grüßen zu müssen, darunter Niko/Fick-Ding, und 2. einem Schnüffler drei Zigaretten abtreten muss.

Wir fahren in eine nordöstliche Vorstadt. Hier ist es genauso öde wie da, wo ich wohne, obgleich der Lebensstandard in dieser Gegend angeblich etwas höher ist. Arolf biegt in die Einfahrt eines Reihenhauses ein. Draußen steht Catos grässlicher oranger Ford Transit. Mindestens zwanzig Jahre alt. Ich hasse die Karre. Sie erinnert mich an Fatty. Bei Cato sind alle Vorhänge zugezogen, und ich werde mich weigern reinzugehen, falls er uns hineinbittet. Nein, dann bleibe ich auf der Außentreppe, verflucht noch mal. Den Gestank da drin tu ich mir heut nicht an. Pot und Computerzeugs und alte Fertigmahlzeiten und Wichse, die Kombi gibt einen alptraumhaften Hautgout. Das letzte Mal, als ich da drin war, hab ich nicht mehr gehört, was Cato erzählte, denn ich war in eine Fantasie abgetaucht, in der meine Nase sich desintegrierte und ein für alle Mal im Nichts verschwand.

Ich klingele, Cato braucht zum Aufmachen gut drei Minuten, das ist reichlich, wenn man bedenkt, dass das Reihenhaus höchstens fünfzig Quadratmeter Grundfläche besitzt. GARANTIERT ist er erstmal hochgegangen und hat zwei Minuten lang heimlich mit seinen durchgedrehten, paranoiden Hackerglotzern durch den zugezogenen Vorhang auf uns runtergeschmult, dann hat er sich zusammengerissen und ist runtergekommen. Seine Visage erscheint in der Tür, man sieht, dass er sich ein Stirnband zugelegt hat, jetzt sieht er aus wie Björn Borg anno 1973, nur fünfzehn Jahre älter und ohne Siegerinstinkt oder sonst irgendeinen Appeal – schon gar keinen Sexappeal.

»Schlüssel fürn F-F-Ford?« Er hält sie mir vors Gesicht. Ich sehe auf seine Rauchergriffel und nicke. Er lässt sie fallen, ich fange sie auf.

»Sorry J-J-Jungs, aber ich hab so w-w-wahnsinnich viel zu tun, kann euch nich r-r-reinbitten ... hab auch nix zu trinken da. Frank hat mir eine K-K-Killerdeadline r-reingewürgt.«

»Macht nichts«, sagt Arolf eilig. »Wir müssen selber schnell weiter.« Ich nicke nochmals.

»Wann k-k-kommt ihr und holt die M-M-Mistkarre ab?« Cato deutet mit der ganzen Hand auf Arolfs weißen Fiesta.

»Zwei, drei Stunden«, sagt Arolf.

»K-K-Könnt ihr nich einfach die Sch-Sch-Schl-Schl-Schlüssel inn B-B-Briefkastn werfn, dann muss ich nich noch mal unterbrechn.«

»Klar doch«, sagt Arolf.

Der Transit startet mit einer Fehlzündung, wir rollen die Auffahrt runter. Arolf sucht dieselbe Sitzposition wie in seinem Fiesta, aber die steinharten, rechtwinkligen Sitze lassen sich offenbar nicht in Liegeposition bringen; also sitzt er so gerade wie ein Busfahrer.

»Was Cato wohl so Scheißwichtiges macht?«, frage ich.

»Glaub, er soll irgendwelche Infos für Fattys Fest am Samstag zusammenhacken. Schafft er sicher nicht. Ist wohl darum so stinkig. Hoffentlich merkt er endlich, dass er ein Scheißhacker ist«, sagt Arolf.

»Muss ja bitter sein für ihn«, sage ich.«Wenn er merkt, dass er auch als Hacker ne Null ist, wie bei allem anderen.«

»Wir müssten ihm auch mal stecken, dass es bei ihm stinkt wie auf dem Scheißhaus, dann ist sein verkacktes Leben restlos verkackt«, sagt Arolf. »Hei, hei, ich heiße C-C-Cato. Ich stink nach Scheiße. Mein Gehacke auch.«

Wir fahren wieder auf die Ringstraße. Jetzt geht es beträchtlich langsamer, obwohl Arolf den Wagen tritt, wie er kann, und dazu raucht, die ganze Hand auf dem Gesicht. Der Himmel ist grau in grau, und ich habe Arolfs Augen heute noch nicht gesehen, wg. Sonnenbrille, aber das ist kein Verlust. Ich lege nie besonders Wert darauf, die Augen von Leuten zu sehen. Wir fahren so dreißig, vierzig km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit, der Motor kreischt wie ein Schwein. Nach zehn Minuten biegen wir Richtung Zentrum ab, durchqueren es von Nordosten her so gut wie ganz und kommen im Hafen wieder raus.

Warum widerspreche ich mir selbst mit allem, was ich sage oder tue? Antwort: Wenn eben NICHTS Konsequenzen hat, dann werde ich natürlich ... inkonsequent. Man kann sich unmöglich vor jener generellen Haltung schützen, die da heißt:

Provozierend? Ach, diese »erschütternde« Aussage überleben wir auch noch, wie üblich.

Fundamentalkritisch? Ach, die Kritik wird einfach durch Umarmung entschärft, wie üblich.

Innovativ? Ach, die Idee machen wir marktgerecht, wie üblich. Für billiges Geld. Schon steht der »Neuerer« da wie ein altmodischer Trottel.

Verlasst euch auf uns.

Gleich mehrere der alten Lagerhallen im Hafen sind zu Büroräumen und fancy Businessräumen umgewandelt worden, mit trendy Inneneinrichtung, gestaltet von Homoarchitekten, die sich während der Planung lauter Insiderwörter wie »leere Strukturen«, »Module«, »Junk-Space« oder »architektonische Readymades« an die Homoköppe geworfen haben. Wir fahren zu einem der Lager, die noch Lager sind.

Ein Kerl um die fünfzig, mit dem wir schon ein paar Mal geredet haben, schließt uns das Lager auf und zeigt auf die Kartons. Er hat es fertig gebracht, sich auf BEIDE Unterarme eine Frau tätowieren zu lassen, die vom Teufel gefickt wird. Arolf nimmt die Sonnenbrille ab, denn hier drin ist es schwarz wie die Nacht.

»So, Jungs, sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid, dann schließ ich wieder ab. Sitze im Wachraum«, sagt der Kerl.

»Ist hier drin kein Licht?«, frage ich.

»War letztes Mal welches?«, fragt er.

»Nein«, sage ich.

»Siehste«, sagt der Kerl.

Mir fällt auf, dass er für einen, der so tut, als wäre er der schlimmste Typ auf Erden, einen hübschen Hintern im Overall hat. Etwas breit, aber fest. Wäre ich eine Frau mit Vergewaltigungsfantasien, würde ich verdammt noch mal darüber fantasieren, dass er es mir besorgt, und zwar HART. Auf sämtlichen Kartons steht RICE und noch ein paar asiatische Zeichen, die sicher auch RICE bedeuten. Auf Indonesisch oder so. Schwer zu sagen.

»LICE«, sagt Arolf auf Pseudochinesisch und trägt zwei Kartons zum Transit. Insgesamt sind es dreißig Kartons. Catos orange Scheißkarre steht mit offenen Rückklappen zum Lagertor, und wir laden ein. In den Kartons ist KEIN Reis. Wenn Reis drin wäre, könnte ich nicht jedes Mal zwei davon tragen. Und Arolf auch nicht, dabei ist der in jeder Hinsicht besser gebaut als ich. Als wir fertig sind, klopfe ich ans Fenster des Wachraums, und der Kerl blickt träge von seiner Lektüre auf, einem – ja, tatsächlich – einem Porno, den er, bevor er aufsteht, über seinen Kaffeebecher legt. Hat ein paar Tricks gelernt, wie er an störungsreichen Tagen seinen Kaffee warm hält.

»Bis denne«, sagt er und grüßt mit zwei Fingern.

»Mm«, sage ich und erwidere den Gruß. Arolf hat die Sonnenbrille wieder auf. Wir fahren rüber zum östlichen Rand des Zentrums. Die Straße ist voller Araber. Ich will lieber NICHT wissen, worüber die den ganzen Tag lang reden. Arolf parkt in der Tsargata direkt vor PUSH, nachdem er einem, der uns fast den Parkplatz weggenommen hätte, WICHSER zugeschrien hat, so laut, dass sich seine Stimme überschlug. Er räuspert sich, schaltet die Zündung aus und zündet sich eine an. Ich mir auch. Wir sitzen in dem orangen Transit. Und grausen uns beide davor, Fatty entgegenzutreten.

Bis zum heutigen Tage habe ich mich irgendwie der Linken zugehörig gefühlt. Warum? Weil sie rebellionsfreundlich ist? Was war nur mit mir los? Der einzige Grund, aus dem ich JEMALS rebellieren würde, wäre, dass eine Gang linksdrehender autonomer Teufel mir auf die Eier gehen würde. Es ist UNTER aller Kanone, anzunehmen, dass ich mich jemals vom UNTERgrund ÜBERreden ließe. Ich bin ÜBERhaupt sicher, dass die UNTERgrund-UNTERmenschen absolut ungeeignet sind, die Macht zu ÜBERnehmen. Wer wollte sich schon von deren UNTERentwickelten ÜBERZeugungen vorschreiben lassen, wie er zu leben hat? Ich nicht. Das ist ÜBER jeden Zweifel erhaben.

»Wie viel wiegt Fatty, was meinst du?«, fragt Arolf.

»Weiß der Teufel, so 120, 130 Kilo?«, sage ich.

»Dann hat er noch zehn, fünfzehn Jahre, statistisch gesehen«, sagt Arolf.

»Tja. Klingt wahrscheinlich, wenn man bedenkt, was der so isst und dass er noch nie in seinem Scheißleben schlank war«, sage ich. »Er ist 36, 37, oder –?«

»Schon gehört, dass er wegen Munan ausgetickt ist?« Arolf liebt abrupte Themenwechsel.

»Nein.«