9,99 €

Mehr erfahren.

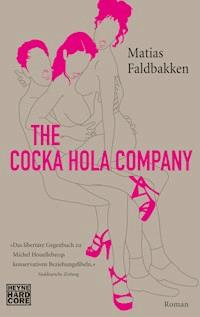

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Das grandiose Finale der Trilogie

"Unfun" erzählt von den letzten Tagen einer Gruppe von Menschen, die man früher einmal Familie genannt hat. Faldbakken zeichnet das Bild einer Gesellschaft, in der Realität und Illusion, Sex und Liebe, Individualität und Massenkonsum nicht mehr zu unterscheiden sind.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 315

Ähnliche

Das Buch

Nach den aufsehenerregenden Konzeptromanen The Cocka Hola Company und Macht und Rebel legt Kultautor Matias Faldbakken mit Unfun den Showdown seiner Trilogie vor: Unfun erzählt aus der Sicht der anarchischen Lucy von den letzten Tagen einer Gruppe von Menschen, die man früher einmal Familie genannt hat. Im Mittelpunkt von Unfun stehen Lucy, afrikanisch-skandinavische Anarchistin, und ihr Exmann Slaktus, Fitnessfanatiker und Gewaltintellektueller. Zusammen mit ihren hyperaktiven Zwillingssöhnen ist die einstige Familie in ein neues Projekt von Slaktus eingebunden: der Entwicklung des Online-Slasher-Games Deathbox. Dieses ist nicht nur von Horrorfilmen aus den siebziger Jahren inspiriert, sondern auch von Joseph Conrads Klassiker Herz der Finsternis. Das Spiel bildet den Hintergrund für ein groteskes Familiendrama.

Der Autor

Matias Faldbakken, 1973 geboren, lebt als bildender Künstler in Oslo. 2003 erschien sein Debütroman The Cocka Hola Company. Bühnenfassungen davon gab es an den Münchner Kammerspielen und am Stuttgarter Staatstheater; bei BMG erschien das gleichnamige Hörbuch. Auch sein zweiter Roman Macht und Rebel wurde fürs Theater inszeniert, u. a. von Schorsch Kamerun. Faldbakken gilt als einer der bedeutendsten Schriftsteller und Gegenwartskünstler Skandinaviens. Er vertrat Norwegen bei der Biennale in Venedig.

Lieferbare Titel

Cocka Hola Company

Macht und Rebel

MATIAS FALDBAKKEN

Skandinavische Misanthropie III

Aus dem Norwegischenvon Max Stadler

Neu durchgesehene Ausgabe

WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Unfun bei Cappelen, Oslo, 2008

Die Übersetzung wurde von NORLA gefördert.

Anmerkung des Verlags:

Für die Taschenbuchausgabe wurden in Absprache mit dem Autor und den Übersetzern einige der bei Blumenbar englisch gehaltenen Texte von Nadine Püschel ins Deutsche übertragen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalte, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Vollständige deutsche Taschenbuchausgabe 08/2010

Copyright © 2008 by J. W. Cappelens Forlag

Copyright © 2008 für die deutschsprachige Ausgabe byBlumenbar Verlag, München

Copyright © 2010 dieser Ausgabe byWilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Hendrik Rohlf

Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, München – Zürich

Satz: Schaber Datentechnik, Austria

ISBN: 978-3-641-23461-4V001

www.heyne-hardcore.de

Für Siri

INHALT

TUCK

PATSCH. SPUCK. VIER FINGER.

CASTELLANETA

SCHWARZER WALD

BALDIUS

GEWALTINTELLEKTUALISMUS

DEATHBOX

IK

THE CENSOR SHIP

WORKOUT

TABOO FOOD

THIÊN NGA

RAPEFRUIT

ZU HAUSE

LEICHEN

AUSSICHT

CHUCKLE CLUB

BUGGY

TIERE

DIE STIMME

MR PENIS

FINAL GIRL

Stay with the negative. All the time.

AD REINHARDT

TUCK

Tyrell: »What … what seems to be the problem?«

Batty: »Death.«

BLADE RUNNER (1982)

Das hier ist ein absurdes Zimmer. Ein Ort, um sich danebenzubenehmen. Der Tod steht an die Wände geschrieben. Meine rechte Gesichtshälfte wird ganz schlaff. Die Wohnung stinkt. Ein Deathbox-Plakat und ein Not Life-Plakat hängen zur Rechten und zur Linken eines Born to Die-Posters, auf dem I am the U in Suicide steht. Gesunde Kerle. Was für Gene. Vielleicht sollte der Familienstammbaum hier zu Ende sein.

Atal und Wataman haben behauptet, der Katalog läge auf dem Fernsehtisch, aber in diesem kleinen Rattenloch gibt es keinen Fernsehtisch; ein riesiger Flachbildschirm liegt zusammen mit einem Haufen Abfall und Brettern auf einer fleckigen Schaumstoffmatratze. Ein Fernsehtisch? Nirgends. Keine Ahnung, was hier am meisten zu diesem erbärmlichen Anblick beiträgt. Die Spuren von Schlaf und sexueller Aktivität (das Gewirr aus Decken und Schlafsäcken, in dem die Jungs offensichtlich schlafen)? Die Spuren von Alkoholkonsum und Nahrungsaufnahme (dreckige Teller und Tassen auf jeder ebenen Fläche, Leergut in allen Farben des Regenbogens, wo man auch hinsieht)? Oder sind es vielleicht die Spuren übermäßigen Unterhaltungsmittelkonsums (verstreute Spielkonsolen, Stapel von Slasherfilmen, unzählige alte, sich in den Ecken türmende Bildschirme und Computerlaufwerke)? Vielleicht ist es einfach die Abwesenheit von Büchern. Vielleicht sind es die verhängten Fenster. Die dicken Bündel von Geldscheinen auf dem Stuhl neben dem Waschbecken. Und die zahllosen alten Snusdosen, überall liegen diese Dosen.

Kein Schwein geht ans Telefon. Ich rufe Atal an, er hebt nicht ab. Ich rufe Wataman an, er hebt nicht ab, warum geht denn keiner ran? Ach, sieh mal an, da ist ja ein Buch, ein einziges, ganz verloren wirkendes Buch, unter einer Take-away-Schachtel voller Nudeln, die so trocken sind, als wären sie nie gekocht worden. »Men, Women and Chain Saws: Gender in the Modern Horror Film.« Ich erinnere mich daran, verdammt nochmal, ist das etwa Slaktus’ altes Exemplar? Ja, hier steht auch sein Name auf der ersten Seite, dieser Idiot, als ob er das Buch jemals wiedersehen würde. Im vierten Kapitel liegen ein paar zusammengefaltete Ausdrucke mit einer Erläuterung des Final-Girl-Konzepts, ein Text voller Weisheiten aus dem Internet. Ich lese ihn durch, während ich weiterhin versuche, abwechselnd Atal und Wataman zu erreichen.

Ein Slasher-Film endet nur deswegen mit dem Sieg des Final Girl, weil es ein »Girl« bleibt – ein kleines Mädchen, das von sich aus nichts unternimmt, um erwachsen zu werden. Die typischen vom Slasher »bestraften« Handlungen sind Trinken, Rauchen und Sex – eben alle Vergnügungen, die Erwachsenen erlaubt sind, Kindern aber nicht.

Schwer zu sagen, ob man es benutzt hat, aber ein blassgelbes Kondom hängt am Hals einer der Wodkaflaschen, als würde sie eine Krawatte tragen. Jemand hat zwei ausgetrocknete Snuskügelchen auf die Flaschenöffnung gepappt, ein Augenpaar, vielleicht auch eine Frisur mit Mittelscheitel. Unter der Flasche liegt eine Zeitschrift namens Teenscape. Auf dem Titelblatt ist ein erwachsener Mann mit auf beiden Seiten abstehenden Zöpfen in einer Schuluniform abgebildet.

Der Slasher ist ein Dämon, der an der Schwelle lauert. Er wacht darüber, dass niemand die Schranke zwischen der Welt der Kinder und der Welt der Erwachsenen durchbricht. Die Vorgeschichte sämtlicher klassischer Slasher-Figuren – Freddy, Jason, Michael Myers – führt stets in eine von Missbrauch geprägte qualvolle Kindheit.

Gegenüber dem Born to Die-Poster und neben einem ausgeschnittenen Homer-Simpson-Kopf hängt eine Karte von Afrika. Vermutlich wurde sie aus einem Klassenzimmer geklaut; die Jungs benutzen sie offensichtlich als Merkzettel, sie ist von oben bis unten mit Schlagworten und Sätzen bekritzelt, die alle wieder durchgestrichen wurden. Cash from Chaos steht auf Kap Horn. Funny money über Nairobi. Oberhalb von Lagos befindet sich die Zeichnung eines Riesenschwanzes, der in ein kleines Gesicht verwandelt worden ist, daneben steht der Name »Seth Noseworthy«. Der Katalog für die in Frankreich hergestellten Steinsägen ist nicht in Sicht. Die Steinsäge, die Slaktus braucht, wird direkt ans Pariser Straßenbauamt geliefert; das Unternehmen hat nicht mal eine Website oder Ähnliches, nur einen Bestellkatalog, den Slaktus den Jungs in einem Anfall von Dummheit gegeben hat. Widerwillig rufe ich ihn an, aber auch er hebt nicht ab.

Der Slasher kann nicht erwachsen werden und verwehrt dieses Recht auch allen anderen Kindern. Jedes Kind, das die Schwelle zum Erwachsensein betritt – das die Vergnügungen der Erwachsenen für sich entdeckt und die Risiken, die damit verbunden sind, auf sich nimmt –, muss vernichtet werden, bevor es diesen Schritt vollziehen kann. Das ist seine Mission, und das ist seine Macht: Er schlägt die Tür zu.

Ich gehe ins Badezimmer, das Klo ist quasi lebendig, und da, eingequetscht zwischen Dutzenden von Zeitschriften mit identischem Inhalt, ist etwas, das wie ein Katalog aussieht. Jepp, da ist er, mit dem Post-it-Zettel auf Seite 153 und allem Pipapo. Ich schlage ihn auf und erblicke die mit einem Marker fett umrandete Wundermaschine. »TUCK« steht mit Riesenbuchstaben über der Abbildung der Steinsäge. So sieht Tuck also aus. Ich lese die Produktangaben. Das Scheißteil wiegt vierzehn Kilo. Und das soll ich aus Paris mit nach Hause schleppen? Fahr zur Hölle, Slaktus.

Der Slasher-Film endet mit dem Sieg des Schönen und Reinen: Das Final Girl hat den ganzen Film über nicht getrunken, nicht geraucht oder gekifft und kein besonderes Interesse für irgendjemandes Penis gezeigt, und gerade das verleiht ihr Macht über den Dämon. Letztlich sind Final Girl und Slasher auf derselben Seite.

PATSCH. SPUCK. VIER FINGER.

At least I hate myself as much as I hate anybody else.

R. CRUMB

Paris war beschissen, wie erwartet, ich hasse die Pariser Grandeur, die Zugreise war beschissen, wie erwartet, Kiel war beschissen, wie erwartet; ich komme aus der Kabine, die ich mit Tuck, der Steinsäge, teile, frisch geduscht, halb geil, herausgeputzt, und bestelle einen Wodka mit Eis. Die Fähre legt ab, und der Rülpser meines Nebenmannes übertönt das Bootshorn. Männlicher Durchschnitt in voller Aktion. Die Bar ist zu zwei Dritteln gefüllt, es ist fünf vor sieben, in zwölf Stunden sind wir in Oslo, ganze zwölf Stunden, um alles Mögliche anzustellen. Schnaps zu trinken. Faustschläge zu verteilen. Schwänze zu lutschen. Hier gibt es mehr Männer als Frauen, aber es könnte schlimmer sein. Das Verhältnis ist etwa 65 zu 35. Mit anderen Worten: recht gute Chancen.

Der Mann und sein Körper, ein tragisches Kapitel. Wie in aller Welt hat es die Natur nur fertiggebracht, dass fast alle Exemplare der männlichen Gattung so unattraktiv sind? Ich frage mich, wie oft ein durchschnittlich aussehender Mann im Laufe seines Lebens begehrt wird. Wirklich begehrt von einer Frau. Oft kann das nicht sein.

Die Männer um mich herum haben sich gewaschen. Sie haben sich Klamotten gekauft, von denen sie glauben, dass sie ihnen stehen, haben diese Klamotten über ihren Hintern hoch- oder über ihren Bauch runtergezogen; diese Klamotten sind nicht billig, es sind Billigversionen wirklich teurer Klamotten. Sie haben sich die Haare zurechtgegelt. Sie haben ein, zwei Drinks intus; alle sind auf dem Weg nach oben. Zuversicht liegt in der Luft oder, besser gesagt, das Versprechen von Rausch. Und der Rausch beinhaltet ein weiteres Versprechen, und zwar das Versprechen, dass im Rausch – ja, da kann es geschehen. Im Raum, den der Rausch öffnet, wird etwas greifbar, was sonst außer Reichweite liegt. Mehrere Männer nehmen mich in Augenschein, genauso wie ich sie in Augenschein nehme. Aber sie haben keine Chance. Meine Entscheidung ist bereits gefallen. Zu ihrem Nachteil. Ein Großteil der männlichen Aufmerksamkeit gilt einer Frau, die mir den Rücken zuwendet; ich habe ihr Gesicht noch nicht gesehen, aber das will nicht heißen, dass ich noch nicht genug gesehen habe. Gute Gene erkennt man von hinten wie von vorn, Ärsche sagen mehr über Gesichter als Gesichter über Ärsche. Rausch hin oder her, sie ist unerreichbar für den ganzen Haufen, denke ich – außer für mich.

Technisch gesehen kann eine Frau einen Mann begehren, bevor der Geschlechtsverkehr stattfindet, aber das hat nichts mit dem Begehren zu tun, das man vom männlichen Geschlecht kennt. Kopulation ist für eine Frau nicht dieselbe Lösung wie für einen Mann. Es ist keine Lösung, penetriert zu werden. Es ist keine Lösung, von der Natur so geschaffen zu sein, dass die physischen Grenzen des Körpers überschritten werden müssen, um teilhaben zu können. Der Frau wird die Möglichkeit verwehrt, das wirklich Private zu bewahren, solange sie einen Schlitz zwischen den Beinen hat, in den Männer hineinstoßen, weil sie sowohl mental als auch physisch dazu geschaffen sind.

Ich frage die Frau, ob sie einen Wodka möchte, sie dreht sich um, und wie erwartet sieht ihr Gesicht nett und gesund aus, nicht fotoschön, einfach nur verführerisch gesund. Sie wirkt ein wenig überrascht, sagt aber Ja. Ihre Zähne sind weiß, und ich prüfe mit einem Blick ihre Fingernägel, ihre Nackenhaare und das Weiß ihrer Augäpfel, um mich zu versichern, dass sie in guter Verfassung ist und Haarwuchs sowie andere potenzielle Gefahren unter Kontrolle hat. Das ist von entscheidender Bedeutung, wenn Geschlechtsverkehr stattfinden soll.

Geschlechtsverkehr ist gleichzusetzen mit der Überschreitung weiblicher Grenzen und dem Eindringen in den weiblichen Körper. Geschlechtsverkehr, der Reproduktionsakt, im »natürlichen« und »normalen« Sinne bedeutet, dass der weibliche Körper eingenommen und besetzt wird und man wiederholt in ihn stößt. Es gebe keinen anderen Weg, es zu tun, sagt man uns, die Natur habe Männer und Frauen nun mal so geschaffen. So sei es eben. Wer dieses Argument akzeptiert, muss auch akzeptieren, dass Frauen Männern von Natur aus unterlegen sind, und zwar sozial, wirtschaftlich und in Bezug auf ihren allgemeinen Wert. Sie werden als Menschen beschrieben, als unverletzliche Persönlichkeiten, als Individuen – aber sie haben zugleich ein Loch zwischen den Beinen, in das sich Männer ihren Weg bahnen können und müssen und wollen. Frauen haben einen Eingang. Keine andere Körperöffnung stellt gleichermaßen einen Eingang dar. Weder der Mund noch der Anus. Die Vagina ist die Aufforderung zum Eintreten in die Frau, und Geschlechtsverkehr ist damit der Schlüssel zum Verständnis des niederen Status der Frau.

Die Frau sieht, dass ich okay bin, und sagt, dass sie diese Fähre zum ersten Mal nehme, Kiel sei schlimmer, als sie gedacht habe, ich erwidere, Kiel sei schlimmer, als sie je verstehen könne. Ihre Freundin nickt eifrig und liefert ein paar plumpe Einwürfe, die ich drei-vier Minuten lang freundlich abtue, bis ein Schwede mit einem großen Lächeln und kleinen Zähnen anmarschiert kommt und sie auf einen Wodka einlädt. Schnaps ist das Passwort zum Inneren einer Frau, einem Inneren, das von vorneherein nicht dafür geschaffen ist, für sich zu sein. Die Natur oder Gott haben bestimmt, dass Frauen weniger Privatleben haben sollen, weniger körperliche Integrität und ein schwächeres Selbstbewusstsein, weil ihr Körper physisch belagert und im Zuge dieser Belagerung erobert werden kann. Dieses eingeschränkte Privatleben, diese geringere Integrität, dieses geringere Ego legen demzufolge per Definition ihre geringere Bedeutung fest, nicht nur im Bereich des Sozialpolitischen, sondern auch im Sinne der nackten, reinen Existenz. Sie sind durch die Art, wie sie geschaffen sind, definiert; das Loch, das gleichzusetzen ist mit dem Eingang, und der Geschlechtsverkehr – der entscheidende Akt des Lebens – haben Konsequenzen, die innerlich sind, nicht sozial aufgezwungen.

Die Shots stehen aufgereiht, wir haben angefangen, ein bisschen zu lachen, ich selbst lache ja ständig ohne besonderen Grund, und mein Lachen steckt die Frau an. Sie ist es, nicht ich, die zuerst den Körperkontakt sucht. Sie lehnt sich nach vorn, legt ihre Hände auf meine Oberschenkel und flüstert, dass der Schwede ihrer Freundin als Auto wohl ein Volvo 740 wäre. Mit einem Besoffenen am Steuer, erwidere ich. Die Frau kichert und lässt ihre Hände liegen. Gebongt.

Die Fähre hat begonnen, heftig zu schaukeln, wir sind weit draußen. Slaktus ruft unablässig an, aber ich gehe nicht ran; er bildet sich wahrscheinlich ein, dass ich es nicht rechtzeitig aufs Boot geschafft habe, oder er ist sauer auf die Jungs, oder aber er will einfach nur nörgeln und stressen, weil der und der morgen in die Stadt kommt und alles bereit sein muss. Ich habe dabei, was ich dabeihaben soll, Steinsäge Tuck hat in Paris den Besitzer gewechselt, sie liegt jetzt in der Hockeytasche im Kleiderschrank meiner Kabine. Ich schalte mein Telefon aus und bestelle uns noch mehr Shots, die Frau kippt einen nach dem anderen runter, der DJ dreht die Chartmusik lauter, und, begleitet von hoffnungslosem Nu-Metal, fangen wir an, uns zu befummeln. Ich sehe aus den Augenwinkeln, dass zwei, drei der Kerle an der Bar reagieren. Wohl neidisch, denke ich, und ohne es laut auszusprechen, beschließen wir, nach unten zu gehen. Sie besteht auf ihre Kabine, weil »sie mir etwas zeigen will«, was sich als ein Dildo erweist. Warum nicht, denke ich, Penetration beschäftigt mich ohnehin schon.

Sie schält sich aus ihrem Würstchen-engen Rock und den hautengen Hotpants und wartet glücklicherweise nicht mit irgendwelchen Überraschungen auf: Titten – ja. Arsch – ja. Haare – nein. Na ja, eine kleine Überraschung bietet sie mir doch, denn es zeigt sich, dass sie den Dildo bei mir anwenden will, nicht bei sich selbst. Ich hatte angenommen, dass Frauen wie sie Hilfsmittel als – ja, was denn? – Hilfe zur Selbsthilfe besitzen. Diesmal halt nicht. Aber wie schon gesagt, Penetration beschäftigt mich sowieso, ich lasse sie also machen, was sie will, und rolle mich so zusammen, dass die Knie hinter den Ohren hängen. Es macht erst richtig Spaß, wenn der Anus der höchste Punkt des Körpers ist, weißt du.

Finger. Dildo. Finger. Zunge. Patsch. Finger. Patsch. Dildo. Zähne. Patsch. Zähne. Dildo. Dildo. Dildo.

Drei Finger. Patsch. Spuck. Vier Finger. Zunge. Zunge. Spuck. Vier Finger. Drei Finger. Patsch. Spuck. Dildo.

(Pause)

Patsch. Dildo. Patsch. Zunge. Zähne. Zunge. Zunge. Zunge. Haar. Zunge. Haar. Patsch. Zunge. Haar. Dildo. Haar. Beiß. Patsch. Beiß. Zwick. Spuck.

Und patsch.

Die Frau zieht sich wieder an, während ich nackt auf dem Bett liege und rauche. Sie fragt mich, ob ich Kinder habe; ich hätte nicht gedacht, dass sie meine Schwangerschaftsstreifen bemerken würde, sie sind quasi unsichtbar, oberhalb der Hüftknochen ist die Haut einen halben Ton heller. Zwei, antworte ich. Oder eigentlich drei. Und wie heißt du nochmal? Lucy, sage ich und frage sie, ob sie mit nach oben in die Bar geht. Es ist halb eins, sagt sie und lacht, als die Tür ins Schloss kracht.

Am nächsten Tag wird sie vom Zoll zur Seite gebeten. Mit größter Mühe schleppe ich die Hockeytasche mit der Steinsäge drin, ich verstecke mich hinter zwei alten Zechbrüdern, die vom Bier so aufgebläht sind, dass sie von hinten wie ein älteres lesbisches Paar aussehen. Ich schlüpfe an der Kontrolle vorbei und lande auf dem Parkplatz, wo ich auf die Jungs warte. Wie, zum Teufel, sieht es denn hier aus? Das ist mein Heimatland. Nicht einmal meinem schlimmsten Feind würde ich wünschen, an einem solchen Ort zu enden. Aber das ist sowieso nicht nötig. Mein schlimmster Feind wohnt hier bereits.

Enter Atal und Wataman.

»Mama!« Breit grinsend hängt Atal aus dem Fenster von Slaktus’ alter Schrottkarre, eine riesige Prise Snus verdeckt seine kreideweißen Zähne. Wataman streckt sich quer über ihn und winkt wild mit den Armen, auch er hat einen ordentlichen Batzen Snus im Mund. Ich bitte sie, die Tasche mit Tuck zu nehmen und in den Kofferraum zu legen.

»Weiß nicht, ob da noch Platz ist, Mama, hinten ist es voll, wir haben ein bisschen eingekauft.«

Ein bisschen eingekauft. Im Kofferraum stehen sechs Kisten KiteKat, 20 Büchsen in jeder Kiste, sie haben 120 Büchsen Katzenfutter gekauft. Dazu haben sie ihr Lager mit 1000 Rollen General-Snus aufgestockt, in jeder Rolle sind zehn Dosen, insgesamt macht das 1000 Dosen. Ich bitte sie, die Tasche auf den Rücksitz zu legen, aber das erweist sich ebenfalls als schwierig; auf dem Rücksitz stehen vier weitere Kisten mit Katzenfutter, plus 40 weitere Snusrollen, das heißt, 400 weitere Dosen Snus. Verdammte Hurensöhne. Ich frage sie, warum sie ständig so verdammt viel Snus und Katzenfutter kaufen.

»Because we can«, sagt Wataman.

»HAHA!«, lacht Atal.

Ich lache auch. Dann nenne ich sie kleine Scheißer und bitte sie, die Hockeytasche mit der Steinsäge auf das Dach zu binden. Ich falte mich auf dem Rücksitz zusammen, die Knie bis ans Kinn gezogen wegen all dem Katzenfutter und Snus, während Atal und Wataman lachen und sich gegenseitig umarmen. Wie immer. Ich bitte sie, beim Fahren mit dem Unsinn aufzuhören, verdammt, das Auto schlingert hin und her, wir sind länger auf der entgegenkommenden Spur als umgekehrt, jeden Augenblick können wir angehalten werden. Entweder das, oder es gibt einen Frontalzusammenstoß.

»HAHA!«, lacht Atal, der Fahrer, und weicht einem Audi aus.

»HÄHÄ!«, lacht Wataman, der Beifahrer, und küsst seinen Bruder auf die Wange.

»Hehe«, lache ich, ihre Mutter.

An sich bin ich froh, dass ich Jungen bekommen habe. Das große Problem mit Mädchen oder Frauen ist, dass sie niemals allein sein wollen. Ehrlich gesagt, ich will ständig allein sein. Zwar fühle ich mich in meiner eigenen Gesellschaft nicht wohl, aber ich ziehe es trotzdem vor, allein zu sein; die Gesellschaft anderer bedeutet meine eigene Gesellschaft, plus die der anderen, und das ist eine Rechnung, die nicht aufgeht. Am liebsten bin ich zusammen mit Leuten, die auch sehr gern allein sind, und das sind zumeist Männer. Nicht, dass dies auf meine Jungs zutrifft; dafür, dass sie Männer sind, sind sie verdammt freundlich und sozial, sie schämen sich für nichts, ehrlich gesagt, aber wenigstens sind sie keine Frauen.

»Der Neger kommt morgen, bis dahin muss alles fertig sein, Slaktus ist ein totales Nervenbündel«, sagt Wataman.

»Ein totales Nervenbündel«, hustet Atal.

Ich nicke. Wataman befingert alles, was in seiner Reichweite ist, er wühlt im Handschuhfach und findet dort eine halbvolle Flasche Wodka.

»Oioi!«, lacht er und schüttelt die Flasche.

»HAHA! Slaktus hat wieder angefangen zu trinken!« Atal reißt die Augen weit auf.

»Dumm gelaufen«, grinst Wataman, während er die Flasche öffnet und ihren Inhalt beschnuppert. »Wodkaaaa!«, lacht er und nimmt einen tiefen Schluck. »Willst du auch?« Er reicht seinem Bruder die Flasche.

»Nö«, sagt Atal.

»Nein?«

»Nein danke«, sagt Atal.

»Wieso nicht?«, fragt Wataman.

»Ich fahre.«

»Du fährst?«

»Ja, ich fahre. Ich will nicht, dass man mir den Führerschein entzieht.«

»Ach, willst du nicht?«

»Nein, will ich nicht.«

»Na ja, entweder so oder so.«

»Was?«

»Irgendwas wird dir in jedem Fall entzogen«, sagt Wataman.

»Hä?«, sagt Atal.

»Na, entweder Führerscheinentzug oder Alkoholentzug, du Loser!«

»HAHA!« Atal lacht mit offenem Mund, den Snusbatzen gut sichtbar vor seinen Zähnen, er vergisst die Straße und muss das Lenkrad herumreißen, damit er nicht hinten auf ein Moped knallt.

»HÄHÄ!«, lacht Wataman.

»Verdammt, Slaktus ist wirklich ein totales Nervenbündel in letzter Zeit«, sagt Atal.

»Kann er mit Stress umgehen, Mama? War er überhaupt schon mal gestresst?«

Ich zucke die Schultern, weiß aber genau, nein, Slaktus kann nicht mit Stress umgehen. Ich weiß genau, dass man unbedingt vermeiden muss, Slaktus zu stressen. Wenn er gestresst ist, versteift er sich, und wenn er sich versteift, dann verliert er die Übersicht, und wenn er die Übersicht verliert, verliert er die Kontrolle, und wenn es eine Sache gibt, die Slaktus nicht erträgt, dann ist es, die Kontrolle zu verlieren. Dann wird er wütend. Und wütend darf er nicht werden. Es ist Jahre her, dass er zum letzten Mal wütend war. Und so soll es auch bleiben. Slaktus muss unwütend bleiben.

»Stellt euch vor, er wird wieder so unberechenbar wie in alten Tagen«, sagt Atal und blickt mich im Rückspiegel mit den kugelrunden Augen an, die er von seinem Vater geerbt hat.

»Oh! Ha!«, lacht Wataman mit Furcht und Freude in den Augen, »ohoho! Ohohohaha!«

»Hoho!«, lacht Atal. »Verdaaammt, wenn das passiert.«

»Haha! Da möchte ich nicht in unserer Haut stecken, Atal«, lacht Wataman.

»Nein-ha-ha! Verdaaaammte Scheiße. Nein, lieber Gott, nein«, kichert Atal und macht eine Geste, als würde er sich mit der Hand den Hals durchschneiden.

»Ich hoffe, er schläft tagsüber ein wenig«, denke ich.

CASTELLANETA

I seem to have overfilled the glasses.

Rosemary’s Baby

»Batman«, sagt Dan Castellaneta.

»Was?«, fragt Slaktus.

»Im türkischen Batman«, sagt Dan Castellaneta.

»Was um alles in der Welt interessiert mich der türkische Batman? Wo sind Sie?«

»Ich bin in der Stadt Batman in der Türkei«, sagt Dan Castellaneta.

Irgendwann in den neunziger Jahren, als er auf dem Höhepunkt seine Karriere war, erwähnte Dan Castellaneta in einem Interview mit Premiere, dass er den eigenartigen Traum hege, in jene Dörfer zu reisen, in denen sich sein Vorbild Rudolph Valentino aufgehalten habe. Und dass er dies in der Zeit nach der Pensionierung tun werde. Jetzt sitzt er im Rollstuhl – vorzeitig pensioniert – auf einer Terrasse vor seinem Hotelzimmer in Batman, Türkei, und spricht mit Slaktus am Telefon.

»Im Anti-Kurden-Gebiet?«, fragt Slaktus mit skandinavischem Akzent.

»Genau«, antwortet Dan Castellaneta.

»Wir sollen in drei Tagen ins Studio«, sagt Slaktus.

»Ich weiß«, erwidert Castellaneta.

»Und wann kommen Sie?«

»In drei Tagen.«

»Die Vorbereitungen sind …«

»Ich bin vorbereitet«, sagt Castellaneta.

»…«

»Ich bin Profi, Mr Slaktus. Und ich bin vorbereitet. Ich komme in drei Tagen in Ihr Land und mache meinen Job.«

»Okay … Also …«

»Ich habe die Rolle angenommen, weil ich Ihr Skript … Ihre Idee gut finde. Ich helfe Ihnen gern. Aber das Honorar ist so niedrig, dass ich mir keinen Zeitdruck machen lasse.«

»Natürlich, Mr Castellaneta«, sagt Slaktus und gähnt.

»Was war denn das?«, fragt Castellaneta.

»Was?«

»War das ein Gähnen?«

»Ja, ich muss ’ne Runde pennen«, sagt Slaktus.

Dan Castellaneta bekam nicht mehr viele Jobs, seitdem man ihn in der Mitte der 00er Jahre als »the voice of an old generation« abgetan hatte. Aus der Spielfilmkarriere wurde nichts. Er bekam hier und da eine kleine Nebenrolle; bei einigen Drehs musste er allerdings mehrere Dutzend Male am Tag »D’oh!« rufen, um Techniker und Beleuchter zu unterhalten, und das verdarb ihm gründlich die Lust. Als man Homer Simpson zum Amerikaner der Gegenwart kürte, wurde Castellaneta depressiv und konzentrierte sich auf die Zusammenarbeit mit seiner Frau Deb Lacusta. Zusammen gaben sie eine Sammlung von Sketchen unter dem Titel I am not Homer bei Oglio Records heraus. Die CD wurde alles andere als ein Erfolg, und es ging weiter bergab. Castellaneta entschied sich, dem Showbusiness den Rücken zu kehren und verbringt seither seine Zeit damit, quer durch die Weltgeschichte zu reisen. Währenddessen übernimmt er gelegentlich – aufgrund eines gewissen Idealismus – Nebenjobs für kleinere und unabhängige Filmproduktionen, oftmals ohne Bezahlung zu verlangen. Im Ausgleich dazu erwartet er sich eine entspannte und ruhige Arbeitsatmosphäre. Dan Castellaneta ist allergisch gegen so gut wie alles, was in irgendeiner Weise an den Stress des Showbusiness erinnert. Deshalb reagiert er heute auch so empfindlich auf Slaktus. Er reißt sich zusammen:

»Ich werde Sie anrufen, bevor ich losfliege, damit Sie mir jemanden zum Flughafen schicken können, okay?«

»Okay … okay«, sagt Slaktus.

Batman hat um die hunderttausend Einwohner. Die Stadt ist als eines der wichtigsten türkischen Rohölproduktionszentren bekannt. Die erste Ölraffinerie der Türkei wurde in Batman errichtet. Die Stadt Batman liegt am Fluss Bat-man, der einige Kilometer weiter südlich in den Tigris fließt. Blablabla. Dan Castellaneta liest alles, was er in den wenigen Stunden, die er dort ist, vor die Augen bekommt. Er erfährt, dass Batmans Geschichte bis in die Antike zurückreicht. Die Stadt wurde gegen 700 n. Chr. von den Arabern eingenommen, sowohl von Seljuken als auch Mongolen beherrscht und 1514 ins ottomanische Reich eingegliedert und so weiter, und so weiter. Die Stadt wirkt modern, bestimmt wegen der Ölreserven, denkt Castellaneta. In der Abenddämmerung rollt er eine Runde durch die Gassen, wobei er schnell herausfindet, dass es wenig zu sehen gibt, auch kein Denkmal, das an Rudolph Valentinos Aufenthalt im Dorf erinnert, was aus dem Besuch mehr oder minder eine Zeitverschwendung macht. Den einzigen Hinweis auf Valentinos kurzen Aufenthalt in Batman hat er in Emily W. Leiders Dark Lover: The Life and Death of Rudolph Valentino gefunden. Er rollt zu einem schmiedeeisernen Tisch auf einer Terrasse, bestellt ein Glas Mineralwasser und zieht das Buch aus der Seitentasche am Rollstuhl.

»Dark Lover«, flüstert Castellaneta sich selbst zu, während er im Buch vor- und zurückblättert, um die Bilder und den einen oder anderen Absatz zu überfliegen. »Dark Lover … Batman … Dark Knight … der erste dunkelhäutige Filmstar … der dunkle Star … der stumme Star … keine Stimme … keine Stimme …«

Es ist schwül. Castellaneta wird ganz schwindelig, die Bedingungen hier sind unerträglich für Rollstuhlfahrer; er beschließt, ins Hotel zurückzukehren. Wieder in seinem Zimmer massiert er sich im Sitzen abwechselnd die gefühllosen Beine und streicht sich über seine Glatze, während er halblaut vor sich hinliest.

»Der stumme Star … Die vier Reiter … Schrecklich … Die vier Reiter … der … Apokalypse.«

Er reibt sich die Ohren, beugt den Kopf nach vorn und schließt die Augen.

»Glatze … abstehende Ohren … Ohren … Fledermaus … die Fledermaus.«

Am nächsten Tag fliegt Castellaneta zeitig nach Taranto in Italien. Von dort reist er mit dem Zug zu dem kleinen Dorf Castellaneta. Während der gesamten Fahrt hat er Slaktus’ Manuskript auf dem Schoß liegen. Der Protagonist der Geschichte, der Mann, dem Castellaneta seine Stimme und damit Leben geben wird, führt ihn immer wieder zurück zum Landschaftsgärtner, zurück zu dessen braunem Gesicht, zurück zum Tod. Er liest und prägt sich die Worte ein, aber immer wieder, für eine Minute oder 30 Sekunden, kehrt er zurück zum Unglück, wie so oft; die Bilder drängen sich ihm auf, er hört die Geräusche. Das Knacken von Debs Genick und das Geräusch seiner brechenden Rückenwirbel vermischen sich zu einem kleinen Duett; sie trafen in derselben Sekunde auf dem Hang auf und blieben beide liegen, er bei Bewusstsein, sie ohne. Nach sechs Wochen Koma wurden die Maschinen abgestellt. Castellaneta hielt ihre Hand, als sie starb, und verfluchte den Landschaftsgärtner, der schuld war an ihrem Sturz. Wut steigt in Castellaneta auf, doch er unterdrückt sie wie jeden Tag. Viermal hat Castellaneta das Skript gelesen, und jedes Mal hat sich das Bild des Protagonisten mit dem des Landschaftsgärtners vermischt. Und jedes Mal blieb er bei der Parole des Protagonisten, dem Kongoleser Mbo, hängen. Auch diesmal:

»Slave of the system. Master of the flesh.«

Die italienische Kleinstadt Castellaneta ist vor allem als Rudolph Valentinos Geburtsort bekannt. Darüber hinaus gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Als Dan Castellaneta an diesem Morgen über den Bahnsteig rollt, ist er der erste Vertreter des amerikanischen Castellaneta-Geschlechts seit vier Generationen, der einen Fuß nach Castellaneta setzt oder, um genauer zu sein, ein Rollstuhlrad. In einem Touristenführer hat er gelesen, dass es im Ort eine sogenannte »Celebrity Bar« gibt, die als Denkmal für Rudolph Valentino dient – sein Tagesziel. Castellaneta rollt vom Bahnhof zum Hotel; in seinem Zimmer angelangt, wälzt er sich aus seinem Stuhl aufs Bett. Der LCD-Bildschirm hat eine miese Auflösung, aber man kann von einem italienischen Hotel dieser Preisklasse nicht allzu viel erwarten, denkt er und ruft »arresta« in die Luft, um ihn auszuschalten. Castellaneta nickt weg und gleitet in eine wirre Halluzination mit abgerissenen Nervenbahnen, dunklen Rittern und schwarzen Männern. Der Traum dauert nur eine Minute oder zwei, dann erwacht er wieder und zieht sich zurück auf seinen Rollstuhl; er mag es überhaupt nicht, auf diese Weise wegzunicken, er will einen klaren Kopf bewahren. Sinnestäuschungen oder Ähnliches hat er noch nie gemocht.

Auch wenn Castellaneta das Leben bei seinem Sturz gleichsam geschenkt bekommen hat, fällt es ihm doch schwer, sich darüber zu freuen. Hier sitzt er, wie so oft, wenn er sich in sein Loch, in seine Dunkelheit zurückgezogen hat, mit auf den unbrauchbaren Beinen ruhenden Händen und starrt an die Zimmerwand. Nimmt man die Lügengeschichte des Künstlers Joseph Beuys und verkehrt sie ins Negative, so bekommt man etwas, das Castellanetas Schicksal ähnelt. Joseph Beuys warb bei der Luftwaffe an und wurde 1942 auf der Krim stationiert. Im Jahre 1944 stürzte er mit der JU 87 an der Front ab; der Pilot kam um, aber Beuys erinnert sich an eine hypnagoge Vision, in der er von einem Tartarenstamm – Nomaden, die in der Nähe der Absturzstelle lebten – gefunden und gesundgepflegt wurde. Sie schmierten ihn mit Fett ein und wickelten ihn in Filzdecken und retteten ihm so das Leben. Die deutsche Suchmannschaft fand ihn erst viel später. Die Materialien – Fett und Filz – wurden die zentralen Stoffe in Beuys’ künstlerischem Schaffen. In seiner Kosmologie, die eine Reihe »unkonventioneller« Materialien beinhaltete, waren Fett und Filz eine Art Deutungszentrum; sie waren mit einem Überschuss an Bedeutungen beladen. Für Castellaneta lief die Sache etwas anders. Wie Beuys blieben ihm zwei Dinge im Gedächtnis haften. Zum einen: Neger. Der Landschaftsgärtner, der erstens Castellaneta und Deb einlud, den Monet-inspirierten Gartenpark an der Westküste zu befahren, war zweitens der verantwortliche Kopf hinter der schwachen Brückenkonstruktion, die drittens zu Debs Tod und zu Castellanetas Querschnittslähmung führte, woraus viertens und vorletztens Castellanetas Negerfeindlichkeit resultierte; der Anlagengärtner war Afroamerikaner. Castellaneta hätte genauso gut eine Gärtnerfeindlichkeit entwickeln können, wie auch Beuys sehr wohl einen Wasserfetischismus hätte entwickeln können – das Wasser, das ihm die Tartaren gaben, war bestimmt ebenso wichtig für sein Überleben wie das Fett, mit dem sie ihn einschmierten –, aber so ist es halt nicht gekommen. Negerfeindlichkeit war das Ergebnis. Zum anderen hat er eine gewisse Furcht vor allem Grünen; eine Abscheu vor der Vegetation. Wasserlilien und Weidenbäume – nichts für Castellaneta. Diese Aversion wird nicht weniger problematisch durch den Umstand, dass Castellaneta Vegetarier ist. Aber wie für Fleischesser, die Schweine essen und trotzdem keine Lust haben, sich mit ihnen im Schlamm zu wälzen, ist es für Castellaneta vollkommen in Ordnung, Grünzeug zu essen, nur will er das Grüne in seiner natürlichen oder halbnatürlichen Umgebung nicht mehr sehen. Castellaneta ist zum Stadtleben verurteilt: Asphalt, Abwesenheit von Natur, Behindertenfreundlichkeit. Die Natur ist nicht behindertenfreundlich.

Castellaneta rollt aus dem Hotel und bleibt auf dem Bürgersteig vor der Via Roma Nummer 116 stehen, dem Haus, in dem Rudolph Valentino seine Kindheit verbracht hat. Valentino war der erste Schauspieler, den Dan Castellaneta nachzusprechen lernte – eine recht paradoxe Angelegenheit, könnte man anmerken, denn Valentino war Stummfilmschauspieler. Dans Vater, Giorgio Castellaneta, nahm seinen Sohn unzählige Male mit in das örtliche Kino, um The Four Horsemen of the Apocalypse anzusehen. So kam es, dass Klein-Dan Valentino für den Größten hielt; noch dazu hatte sein Vater eine seltene Tonbandaufnahme in die Finger bekommen, worauf Valentino mit seinem italienischen Akzent von seiner Kindheit in Castellaneta erzählt. Klein-Dan spielte die Aufnahme so oft ab, bis er sie fehlerfrei nachsprechen konnte, was ihm ermöglichte, dem stummen Mann eine Stimme zu geben. Castellaneta wusste, dass er Valentinos Äußerem nicht gerecht wurde, und machte dies dadurch wett, dass er Valentinos Inneres mittels seiner Stimme materialisierte. Und dabei wurde Castellaneta klar, dass die Stimme – und nichts anderes – das Interface zwischen dem Inneren und Äußeren eines Menschen ist, nicht die Augen, der Mund oder das Gesicht, nein, die Stimme. Castellaneta verstand, dass er in erster Linie eine Stimme war. Vater Giorgio wusste, dass Valentinos Kindheitsdorf seinen Nachnamen trug, und unternahm alle denkbaren Anstrengungen, um Parallelen zwischen sich und Valentino zu betonen. »Tango legs« war der »geheimnisvolle« Spitzname, den er sich selbst gegeben hatte. Giorgio Castellaneta war in der Tat in seiner Jugend ein begehrter Kerl und ein guter Tänzer gewesen, aber die glänzende Glatze, die sich nach und nach auf seinem Kopf breitmachte, sorgte dafür, dass jegliche Verwechslungsgefahr ausgeschlossen war. Diese Glatze erbte Dan in ihrer Ganzheit.

»Mach dir nichts draus, Dan«, hatte Giorgio seinen Sohn getröstet, als dessen Haar bereits im zweiten Jahr auf der Highschool anfing, in großen Büscheln auszufallen. »Auch Rudolph Valentino wurde in der Schule gehänselt. Die anderen Kinder nannten ihn ›die Fledermaus‹, wegen seiner spitzen Ohren. Und was ist aus ihm geworden?«

»Er wurde ein Filmstar«, antwortete der junge, halbglatzige Dan.

»Und wie hätte ›die Fledermaus‹ das gesagt?«, fragte der Vater.

»Ich wurde ein Filmstar«, sagte Dan, wobei er Valentinos Stimme perfekt nachahmte, das gebrochene Englisch, die besondere Betonung.

»Was für ein Talent«, sagte Giorgio Castellaneta und war kurz davor, seinem Sohn übers Haar zu streichen, überlegte es sich aber nochmal und gab ihm einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter.

Das Telefon klingelt. Castellaneta blickt auf das Display; wer ist es wohl?

»Dan?«

»Ja? Slaktus?«, fragt Castellaneta.

»Alles klar?«

»Ja, mir geht’s gut, danke.«

»Immer noch in Batman?«

»Nein … Nein, ich bin in Castellaneta.«

»Sie sind in Castellaneta?«

»Ja.«

»Ach so … Na klar, sind wir ja alle.«

»Sie sind auch in Castellaneta?«, fragt Castellaneta verwundert.

»Nein, Sie sind in Castellaneta. Ich bin in Slaktus. Meine Mutter ist in meiner Mutter. Sich selber wird man irgendwie nie los, was? Da kann man noch so weit reisen.«

»Ah … okay.«

»Also …«, sagt Slaktus.

»Also …«, antwortet Castellaneta.

»(Unbeschreibliches Quietschen).«

Castellaneta hält das Telefon vom Ohr weg.

»(Unbeschreibliches Quietschen).«

»Was war das?«, fragt Castellaneta.

»Was?«, sagt Slaktus.

»Dieses Geräusch?«

»Welches Geräusch?«

»Dieses Quietschen«, sagt Castellaneta, »stimmt was nicht mit Ihrem Telefon?«

»Quietschen?«, fragt Slaktus. »Oh, haha, das da: (unbeschreibliches Quietschen).«

»Ja, das«, sagt Castellaneta.

»Ich reinige mir nur gerade die Zähne«, lacht Slaktus.

»Ach so«, sagt Castellaneta.

»Also … (unbeschreibliches Quietschen)«, sagt Slaktus.

»Also?«, fragt Castellaneta.

»Also … ich frage mich nur, wie wir Sie am Flughafen erkennen sollen?«

»Kennen Sie mich nicht von Fotos?«, fragt Castellaneta.

»Hm, nein, Dan. Sie sind eine Stimme, kein Gesicht.«

»Okay, also … Ich sitze im Rollstuhl.«

»Das weiß ich. Aber am Flughafen wimmelt es nur so von Rollstuhlfahrern. Auf Flughäfen geht es immer zu wie auf einer Rollstuhlmesse.«

»Verstehe …« – »Woran könnte man Sie denn noch erkennen?« – »Hm …« Castellaneta kratzt sich am Kopf. »Ich habe eine Glatze.«

»Perfekt«, ruft Slaktus begeistert, »meine Jungs haben ein gutes Auge für Glatzen.«

SCHWARZER WALD

Every normal man must be tempted at times to spit on his hands, hoist the black flag, and begin to slit throats.

H. L. MENCKEN

Ich bin Anarchistin. Das war ich schon immer. Als Atal zur Welt kam, war mein erster Gedanke: Hier sitzt man mit einem Neugeborenen im Arm und kann ihm nichts anderes bieten als das monetäre System. Nichts anderes.

»Kein Schwein darf verdammt nochmal wissen, dass dieser Junge geboren wurde«, sagte ich zum Vater des Kindes, meinem damaligen Lebensgefährten, Slaktus. Dann kam noch ein Junge.

»Kein Schwein darf verdammt nochmal wissen, dass diese zwei Jungen geboren wurden«, sagte ich zu Slaktus. Dann kam verdammt nochmal noch ein Junge. Das kommt dabei raus, wenn man auf Ultraschall scheißt. Drillinge.

»Kein Schwein darf wissen, dass diese drei Jungen geboren wurden«, sagte Slaktus.

»Wir können keine drei Jungen haben«, fauchte ich zurück. »Zwei ja, aber nicht drei! Drei machen die Symmetrie kaputt.«

»Aber drei sind doch genauso symmetrisch wie zwei«, protestierte Slaktus mit kugelrunden Augen.

»Halt’s Maul. Der Letzte da ist krank, siehst du das nicht? Ruf Pavel an!«, schrie ich.

Pavel ist Doktor und ein guter Freund von Slaktus. Armer Pavel. Er schüttelte den Kopf am anderen Ende der Leitung und sagte mindestens dreißigmal hintereinander »Verdammte Scheiße«, ehe es ihm gelang hervorzustottern, dass er erst in zwei-drei Tagen da sein könne.

»Du musst schneller kommen!«, rief Slaktus.

»Keine Chance. Es dauert dreizehn Stunden, um da rauszufahren, außerdem bin ich beschäftigt. Ich komme so schnell wie möglich. Ihr müsst warten.«