9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Was geschieht, wenn das Gleichgewicht aus den Fugen gerät? Dieser Frage widmet sich Matias Faldbakken in seinem neuen Roman. Den Rahmen bildet ein altmodisches Restaurant namens The Hills, dessen Ursprünge bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Ein Pianist sorgt für ruhige Hintergrundmusik, die Einrichtung ist klassisch, gediegen. Der Leser wird in ein eigenes Universum eingeführt. Chef, Koch, Kellner: Die Hierarchien sind klar verteilt. Es herrscht eine Mischung aus strikten Routinen und hochsensiblen Umgangsformen. All das gerät ins Wanken, als eine unbekannte Frau ins Lokal kommt. Wer ist die Frau? Was will sie? Nicht nur der Kellner, sondern auch die Stammgäste geraten in Aufruhr.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 278

Ähnliche

Das Buch

Was geschieht, wenn das Gleichgewicht aus den Fugen gerät? Dieser Frage widmet sich Matias Faldbakken in seinem neuen Roman. Den Rahmen bildet ein altmodisches Restaurant namens The Hills, dessen Ursprünge bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Ein Pianist sorgt für ruhige Hintergrundmusik, die Einrichtung ist klassisch, gediegen. Der Leser wird in ein eigenes Universum eingeführt. Chef, Koch, Kellner: Die Hierarchien sind klar verteilt. Es herrscht eine Mischung aus strikten Routinen und hochsensiblen Umgangsformen. All das gerät ins Wanken, als eine unbekannte Frau ins Lokal kommt. Wer ist die Frau? Was will sie? Nicht nur der Kellner, sondern auch die Stammgäste geraten in Aufruhr.

Der Autor

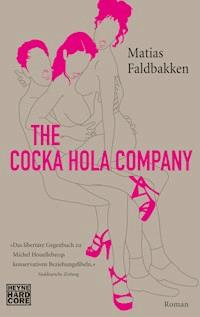

Matias Faldbakken, 1973 geboren, lebt als bildender Künstler in Oslo. 2003 erschien sein aufsehenerregender Debütroman The Cocka Hola Company, der Auftakt der Skandinavische-Misanthropen-Trilogie, die mit Macht und Rebel und Unfun komplettiert wurde. Bühnenfassungen aller Werke wurden an diversen deutschen Theatern aufgeführt. Faldbakken gilt seither als einer der bedeutendsten Schriftsteller und Gegenwartskünstler Skandinaviens, dessen Werke in den führenden Galerien weltweit ausgestellt werden.

Matias Faldbakken

THE HILLS

ROMAN

Aus dem Norwegischen von Maximilian Stadler

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel The Hills bei Forlaget Oktober, Oslo

Diese Übersetzung wurde mit der finanziellen Unterstützung von NORLA veröffentlicht.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Unter www.heyne-encore.de finden Sie das komplette Encore-Programm.

Weitere News unter www.heyne-encore.de/facebook

Copyright © 2017 Matias Faldbakken

Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Kristof Kurz

Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München Cover based on original design by Richard Øiestad (KVNST),

copyright © Richard Øiestad (KVNST)

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN: 978-3-641-23021-0V003

www.heyne-encore.de

Ein Hund, der Angst hat, wird niemals fett.

(Norwegisches Sprichwort)

TEIL I

DAS SCHWEIN

Das Restaurant The Hills stammt aus einer Zeit, in der ein Schwein ein Schwein und eine Sau eine Sau war, pflegt der Maître D’ zu sagen, mit anderen Worten: aus der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Ich stehe hier, stramm, in meiner Kellnertracht, und könnte so genauso gut vor hundert Jahren oder mehr gestanden haben. Jeden Tag vollbringen erwachsene Menschen extreme Taten, aber ich nicht.

Ich warte. Ich bin zu Diensten. Ich bewege mich im Raum umher und nehme Bestellungen auf, schenke ein und räume ab. Im Hills können die Menschen mit einem traditionsreichen Umfeld verschmelzen. Sie sollen sich willkommen fühlen, aber nicht so zu Hause, dass sie vergessen, wo sie sind. Mit einigen Ausnahmen, wohlgemerkt: Manche der Gäste nutzen das Lokal, als wäre es ihr Wohnzimmer. Das Schwein, einer unserer Stammgäste – apropos Schweine –, sitzt an Tisch 10, am Fenster, jeden Wochentag um halb zwei. Das Schwein ist normalerweise immer pünktlich, aber jetzt ist es 13.41 Uhr, und er hat sich noch nicht eingefunden. Ich drehe eine Schleife hinaus zum Eingang, kein Schwein. Der Garderobier, Pedersen, blickt von seiner Zeitung auf. Pedersen ist distinguiert, wie man sagt, er hat offenbar schon alles gesehen. Die Gäste geben ihm ihre Sachen (Jacken, Mäntel, Taschen, Regenschirme) im Austausch für einen Zettel, den sie nach jedem Besuch zusammen mit ein oder zwei Münzen für dieselben Sachen wieder zurücktauschen. Solche Transaktionen hat er über all die Jahre mit maßvollem Gefühl und Stolz durchgeführt, er macht seine Arbeit gut. Wir alle hier in The Hills sind gewissenhaft. Es ist ein Ort der Gewissenhaftigkeit. Gewissenhaftigkeit und Umsorge hängen zusammen, davon bin ich überzeugt.

Das Mittagessen ist voll im Gange, und der Hauptraum hat sich mit der oberen Mittelklasse gefüllt: weiche Haut, sanfte Sprache. Elegante Kleidung. Im Eingangsbereich steht eine Reihe kleinerer Cafétische mit klassischen Marmorplatten. Dort ist die Akustik stärker. Weiter drinnen im Lokal hat man Tischtücher über die Tischplatten gebreitet. Es klirrt, aber die Geräusche sind gedämpft. Besteck wird über Porzellan bewegt, und hinauf zum Mund. Zähne kauen, Kehlköpfe wandern hinauf und hinunter, man schluckt. Hier dreht sich alles um Verzehr, ich sorge für den Rahmen. Ich nehme nie an diesem Verzehr teil. Ich beobachte die Einnahme des Essens. Es ist ein deutlicher Unterschied zwischen der Erfahrung, einen kräftigen Chèvre Picodon zu sich zu nehmen – die gastronomische Explosion in der Mundhöhle –, und der, den Lippen derjenigen Personen zuzusehen, die das tun. Ich decke die Tische so dicht wie möglich, kontinentaler Stil. Es gibt kaum Platz, aber ich finde einen Spalt und presse zusätzliche Gläser, Nebenteller, eine weitere Flasche dazwischen. Es fühlt sich reich und füllig an.

Der Kronleuchter ist nicht sonderlich groß, nicht größer als ein durchschnittlicher Futterbeutel für Pferde, aber schwer, und er hängt wie ein Sack aus Kristall von der niedrigen gewölbten Decke über dem runden Tisch in der Mitte des Raumes. Auf dem Boden befindet sich ein platt getrampeltes Mosaik aus Steinen, die in konzentrischen Kreisen ausgelegt worden sind. Alles, was aus Holz gefertigt ist, ist solide, dunkel und abgenutzt. Die beiden umfangreichen Wandspiegel sind beeindruckend. Die Spiegelschicht auf der Rückseite des Glases ist an manchen Stellen zersprungen, das gibt eine hübsche Patina. Die jugendstilartigen Spiegelrahmen aus Eiche wurden 1901 montiert. Das hat mir die Barchefin erzählt, wobei sie ausführlich schilderte, wie Fritz Thaulow mit seinem eigenen Pferd das Holz von Ekeberg herunterschaffte. Die Barchefin ist das Gedächtnis des Lokals, sie hat das Gesicht einer Akademikerin, ist aber ein wenig zu fröhlich dafür. Sie sieht einfach alles.

Das Hills erinnert an ein Wiener Café, befindet sich aber nicht in Wien. Es mag einem Great European ähneln, aber es ist zu verbraucht, zu verschmutzt, um an die Grandeur heranzureichen, die man auf dem Kontinent findet. Das Etablissement, die Örtlichkeit, heißt seit bald 150 Jahren The Hills. Der Name stammt von der Familie Hill, die hier ab dem Jahr 1846 eine Boutique für Maßkonfektion betrieb. Darüber weiß die Barchefin alles. Benjamin Hill, das Familienoberhaupt, ein legendärer, aber tragischer Dandy, ursprünglich aus Windsor in England, verspielte zwei Drittel des Familienvermögens, was in einem schmerzhaften Konkurs, einem Selbstmordversuch und darauffolgender Invalidität endete. Der Unternehmer, der dann die Räumlichkeiten übernahm, eröffnete ein Restaurant mit dem Namen La Grenade, aber das ursprüngliche Namensschild aus Buntglas, das Teile der Fassade bedeckt, war derart kostbar und ausgefeilt – und nebenbei gesagt sehr fest montiert –, dass er es dort beließ, und das Lokal wurde, wie man sich denken kann, im Volksmund The Hills genannt. Benjamin Hills tatkräftiger Sohn kaufte das Lokal zurück, übernahm den Betrieb und verhalf dem Familiennamen zu alter Größe. Das Hills ist bis heute in Familienbesitz.

Von einem gebogenen Messingrohr, das über der Eingangstür montiert ist, hängen zwei dicke Filzvorhänge, an deren Ränder zum Schutz gegen Verschleiß Kalbsleder aufgenäht wurde. Die Vorhänge sollen verhindern, dass die Wärme nach draußen dringt. Herein durch diese Bedeckung, das Portal des Hills oder den Bühnenvorhang, wenn man so will, kommt das Schwein, endlich, lächelnd und nickend. Es ist fast zehn vor, also gerade noch tolerierbar. Ich erwidere weder das Lächeln noch das Nicken. Die Kellner wurden beschieden, davon Abstand zu nehmen. Ich bin grundsätzlich weder ein Lächler noch ein Nicker, daher fällt es mir nicht schwer, die Anweisung an alle Kellner zu befolgen: eine ausdruckslose, aber diensteifrige Miene den Gästen gegenüber. Das Pokerface gehört zum Handwerk.

»Entschuldigen Sie die Verspätung«, sagt das Schwein und lacht verlegen, nicht grunzend, sondern eher mit einer Art Wiehern. Wie nennt man das Wiehern, das ein Esel von sich gibt? Ein Iahen? Das Schwein kichert mit einem lauten I-ah, wie er es oft macht. Ich habe mir schon mehrmals gedacht, dass das Schwein ein Esel ist, im übertragenen Sinne, ein Esel, wie man ihn aus der europäischen Mythologie und Literatur kennt, also nicht den alten griechischen »störrischen und dummen«, sondern den biblischen »verlässlichen und loyalen« Esel. Obwohl er heute nicht besonders verlässlich war.

»Wie viele werden wir heute sein?«

»Vier, mich eingeschlossen«, sagt das Schwein.

»Und die anderen kommen gleich?«

»Das nehme ich an.«

Es gibt viele Arten, sich zu kleiden. Das Schwein hat die einzig akzeptable gewählt: tadellos. Er trägt ständig neue Anzüge, und dem Schnitt, den Nähten und der Stoffqualität nach zu urteilen, müssen sie von den Schneidern in der Savile Row und Umgebung sein. Mit seinen rund sechzig Jahren und durch den täglichen Auftritt in solchen Gewändern ist er in jeder Hinsicht ein stattlicher Mann und ein Mustergast. Das Schwein passt ins Hills wie die Faust aufs Auge. Deshalb räumen wir ihm einen Spielraum bei der Anzahl der reservierten Plätze ein, dulden Zuspätkommen, wenig nachvollziehbare Beschwerden und so weiter. Nicht, dass so etwas oft passieren würde. Das Schwein ist wohlhabend, das ist offenkundig, aber auch ein wenig introvertiert. Still und regelmäßig bringt er neue Geschäftsfreunde und Bekannte mit ins Hills, vorzugsweise zum Mittagessen, ab und an zum Abendessen, stets höflich und stets tadellos, was Kleidung und Manieren angeht.

»Wir haben Ihnen den üblichen Fenstertisch freigehalten«, sage ich und strecke die Hand aus, während ich mit der anderen vier Speisekarten nehme und ihn durch den Raum geleite. Mit perfektem Timing ziehe ich seinen Stuhl zurück und wiederhole die Standardphrase: »Ein wenig Mineralwasser, während Sie in die Karte blicken?«

»Ja bitte.«

Er dreht mir den Rücken zu und erlaubt mir, den Stuhl sanft in seine Kniekehlen zu schieben. Das Schwein hat volles grauweißes Haar, das er sich wöchentlich kurz schneiden lässt. Er bekam schon in seinen Zwanzigern graue Haare, als er in Paris Karriere machte und dort den Spitznamen Le Gris verliehen bekam, was umgehend zu Grisen – Das Schwein – wurde, als er nach Norwegen zurückkehrte. Seine Augenbrauen sind dunkel geblieben, was ihn intelligent wie Castelli oder hundeartig wie Scorsese aussehen lässt.

BLAISE

Der alte Johansen, der Hauspianist, sitzt an dem Flügel auf der Empore und blickt entweder auf die Gewölbedecke oder nach links in die Luft. Die päpstlichen Wurstfinger tanzen mit leichten Schritten und beträchtlicher Erfahrung über die Tasten und bringen ununterbrochen kaum hörbare Musik hervor. Ist das Tafelmusik? Die großen Komponisten wählt er, Johansen, aber es ist und bleibt Tafelmusik. Zwischendurch schließen sich seine Augen, während die Töne in alle Richtungen perlen, hinab ins Restaurant. Der alte, rundliche Johansen. Sein Kopf kippt nach vorne, und es sieht so aus, als wäre er einen Moment lang eingenickt, doch dann rollt er wieder zurück, und seine Augen öffnen sich. So macht er stundenlang ohne Unterbrechung weiter. Seit anderthalb Generationen hockt er so da, in endlosen Schichten, mit schwankendem Kopf, jeden Tag, auf dem Mezzanin, dem Zwischengeschoss, und reiht für die Gäste angenehme Töne aneinander. Wir sprechen nur selten miteinander, da wir zu unterschiedlichen Zeiten kommen, aber es heißt, er habe einen beißenden Humor.

Die Servietten liegen säuberlich gefaltet in einem Stapel auf einem niedrigen Bord zwischen zwei Säulen mitten im Raum. Ein gläserner Sichtschutz mit blassen Jugendstil-Linien steht auf dem Bord und bildet eine Trennwand zwischen Tisch 12 und Tisch 8. Wenn ich gerade nichts zu tun habe, mache ich gern einen Abstecher zu dem Serviettenbord, wo ich mich hinter den Sichtschutz stelle und die Servietten falte. Vanessa, die Neue, ist diesbezüglich etwas nachlässig. Ich sehe zu, dass das The-Hills-Emblem in der rechten oberen Ecke zu erkennen ist.

»Haben Sie heute den weißen Burgunder?«, fragt das Schwein.

»Selbstverständlich.«

Ich warte zwei höfliche Takte, bevor ich die nächste Frage stelle, auf die ich die Antwort bereits kenne.

»Im Glas, oder nehmen wir eine Flasche?«

Das Schwein denkt nach.

»Ach, nehmen wir eine Flasche.«

Plötzlich erhebt er sich, ich kann gerade noch den Stuhl zurückziehen. Er streckt die Arme in Richtung eines hübschen Paares aus, das sich zwischen den Tischen nähert.

»Blaise! (gespr. Blés!)«, sagt das Schwein mit Begeisterung. Und dann, mit warmer Stimme: »Katharina.«

Blaise Engelbert ist Katharinas Mann, Katharina ist Blaises Frau. Sie verkehren ziemlich oft mit dem Schwein, insbesondere Blaise. Blaise und seine Frau haben die reife Version des jeweils anderen geheiratet, sagt die Barchefin gern, die alte Version zu sagen, wäre ungerecht, meint sie. Nachdem beide großzügige Umwege durch die Gesellschaft Oslos zurückgelegt hätten (was auch immer das sein mochte), hätten die beiden einander gefunden. Wie die Barchefin vermeldet, ist der eine jeweils die älteste Person, mit der der andere jemals zusammen war.

Katharina geht voran und steuert, indem sie das eine Bein vor das andere setzt, ihre gut erhaltene Figur von 43-45 Jahren mit Entschlossenheit in Richtung des Schweins. Blaise folgt mit etwa sieben zusätzlichen Jahren auf dem Buckel dichtauf, gekleidet in einen sehr fein gearbeiteten Anzug, auf dem Niveau des Schweins, womöglich gar ein wenig darüber. Blaise hat eine hervorragende Krawatte um den Hals und einen federnden Schritt. Finesse: ein Wort, das diesen Mann stets begleitet. Ich folge ihnen unauffällig, ziehe die Stühle zurück und erhalte die Bestätigung, ohne dass jemand den Mund öffnen muss, dass sie sowohl Wasser als auch Wein eingeschenkt haben möchten.

Die Speisekarte sieht französisch aus und ist sorgfältig in einer gesperrten Bodoni gesetzt. Dies sind ein paar der Worte, die auf den beiden dicht bedruckten Seiten erscheinen: knusprige Schwarte, Scholle, Rehkitz, Blauschimmelkäse, Kreuzkümmel, Profiterole, Topinambur, Tarte, Bouillabaisse, Tintenfisch, Rogen, Dattel, Bruststück, Rillettes und Zwergwal. Darauf und auf noch viel mehr kann man deuten und bekommt es dann zubereitet, mit Wissen und Flair, bevor ich oder beispielsweise Vanessa die Gerichte hinaustragen und die Gäste sie Bissen für Bissen in den Mund stecken. Trüffeln gibt es auch. Die Trüffel ist von zentraler Bedeutung.

Vanessa, eine frischgebackene Kellnerin mit zartem Erscheinungsbild, einem kurzen, burschikosen Haarschnitt und einem von Ehrgeiz an der Entfaltung gehinderten Talent, zupft Tischdecken zurecht, während ich eine Runde im Lokal drehe, mal hier nachschenke, mal dort zu Diensten stehe. Der arme Schauspieler, der vor Kurzem der Dokumentenfälschung überführt wurde, lässt sich das Glas nachfüllen, man bemerkt bereits einen Schleier auf seinen Augen. Sobald die Gesellschaft des Schweins eine Minute oder zwei die Speisekarte studiert hat, bin ich zur Stelle und schenke die Wassergläser voll. Blaise lehnt den weißen Burgunder barsch ab, bevor ich überhaupt dazukomme, ihn zu fragen. Er trinkt mehrere große Schlucke vom Wasser, und ich gieße sofort nach. Dann bedeutet er mir mit einem Handzeichen, dass ich den Wein einschenken kann. Ich drehe die Flasche jedes Mal im Uhrzeigersinn, wenn ich ein Glas gefüllt habe, um den letzten Tropfen aufzufangen. Taktvoll beuge ich mich über die Schulter des Schweins und frage sanft, ob wir noch auf die vierte und letzte Person warten. Das Schwein blickt auf seine Armbanduhr.

»Hat jemand etwas von ihr gehört? Es ist 14.03 Uhr. Wir sind eine halbe Stunde drüber.«

Blaise und seine Frau schütteln den Kopf.

»Hat sie denn zugesagt?«, fragt Blaise.

»Natürlich«, sagt das Schwein. »Natürlich.«

Der Hinterkopf von Blaise ist länglich und jugendlich. Er reckt den Hals und blickt zum Eingangsbereich. Sein Haaransatz ist klassisch und sauber und ahmt den Verlauf seiner Kieferpartie vorteilhaft nach. Auch der Winkel seiner Nase und seiner Brauen sowie die Krümmung seiner Wangenknochen werden vom von der Schläfe hinab zum Ohr verlaufenden Haaransatz mit feiner Rhythmik wiederholt. Der Nacken ist jungenhaft, trotz seines Alters, der Blick wach. Der schön gefaltete Kragen seines Hemds ist angenehme sechs bis sieben Millimeter von der Haut seines Nackens entfernt. Blaise ist fit, aber nicht übertrieben trainiert, er ist scharfsinnig, aber nicht unduldsam. Katharina und das Schwein beugen sich vor, wenn er spricht, nahezu flüstert. Er hat eine ungewöhnliche Redeweise. Wo man einen ehrgeizigen Nachdruck erwartet hätte, wie es häufig bei gut aussehenden, fast zu aufgedonnerten Männern vorkommt, hat er eine feste, autoritäre, aber freundliche, ja geradezu sinnliche Stimme.

»Möchten Sie noch ein wenig warten?«, frage ich, ohne aufdringlich zu wirken.

Die Schwein blickt erneut auf die Uhr, auch Blaise hebt den linken Arm und schüttelt seine Uhr hervor. Diese erweist sich als eine feine A. Lange & Söhne, etwa gar eine Grand Lange 1? In Blaise steckt offenbar doch ein kleiner Aufschneider.

»Sie können die Bestellungen jetzt aufnehmen, dann kann die Nachzüglerin …«, sagt das Schwein und bedeutet mir erst mit der einen, dann mit der anderen Hand, dass sie nachbestellen kann, sobald sie eintrifft. Ich wende den Blick zu Blaises Gattin, um ihr zu verstehen zu geben, dass sie beginnen kann. Katharina wählt einen gemischten Salat mit Monte-Enebro-Ziegenkäse, Nüssen, Kernen und Passionsfruchtvinaigrette.

»Könnte ich eine Extraportion Nüsse und Kerne bekommen?«, fragt sie.

»Eine Extraportion Nüsse und Kerne«, sage ich.

Blaise ändert zweimal seine Meinung, bevor er bei den cremigen Risoni mit Schalotten landet. Es ist deutlich erkennbar, dass seine Unentschlossenheit das Schwein ein wenig reizt – deutlich für mich, nicht für das Ehepaar Blaise. Ich wende mich dem Schwein zu. Er ist an der Reihe. Er lässt sich Zeit.

»Die Bachforelle aus Valdres«, sagt er.

»Ja?«

»Mit welchem Knäckebrot wird sie serviert?«

»Wir haben ein Knäckebrot aus Hemsedal.«

»Richtig.«

»Wir haben auch einen ausgezeichneten Sauerrahmdip dazu«, sage ich, wobei ich den Zeigefinger gekrümmt nach unten halte, um das Wort »Dip« zu illustrieren. Was mache ich denn da?

»Danke, aber nein. Keinen Dip für mich. Ich probiere die Bachforelle.«

»Wunderbar.«

DIE WÄNDE

An der Täfelung unter den Porträts, Zeichnungen und Malereien hier im Hills wurden im Laufe der Jahre zahllose Aufkleber angebracht. Wir erlauben das. So ist es immer gewesen. Die Tradition ist etwas abgeflaut, aber von Zeit zu Zeit taucht immer wieder ein neues Stück auf. Es ist unklar, wie diese Sitte begann, aber Gerüchte besagen, dass ein paar »Avantgardisten«, die das Lokal in den Zwanzigerjahren besuchten, einem reichen Mann, der seinen festen Tisch am anderen Ende des Lokals hatte, einen Streich spielen wollten. Worin dieser Streich bestand, ist aus heutiger Sicht schwer zu sagen, aber unten an der Fußleiste befinden sich alte, vergilbte Reste von angeklebten Zeitungsausschnitten über diesen Finanzier, einen gewissen Herrn Grosch. Die Avantgardisten schnitten die Artikel spaltenweise aus den Zeitungen und klebten sie an die Wand, bevorzugt horizontal, ganz unten, um ihre Verachtung gegenüber Herrn Grosch zum Ausdruck zu bringen. Die groben Aufkleber krochen danach von der Fußleiste aus aufwärts, und in den Dreißiger- und Vierzigerjahren folgten Flugblätter, Pamphlete und Manifeste, hauptsächlich politischer Natur, bevor diese in den Sechziger- und Siebzigerjahren von kommerziellen Aufklebern überdeckt wurden, erst von den Marken STP und Gulf, dann Castrol und RFI, gefolgt von Fußballvereinen und Ruderclubs, bis schließlich das bunte Durcheinander entstand, das heute die Wandvertäfelung bedeckt. Man könnte eine archäologische Untersuchung der einzelnen Schichten anstellen, von früherem Bohemien-Leben bis zu Sport und Handel, von den innersten, verkrusteten Schichten, gelbbraun und fast wie Pergament, bis zu den äußersten, neueren Aufklebern. Die Täfelung selbst, die man durch kleine Ritzen in den Aufkleberschichten erkennen kann, ist dunkel, mattschwarz, nahezu so schwarz wie die Decke über dem Herd in der Küche. Wie eine Leerstelle zwischen den Aufklebern. Es ist schwer zu erkennen, wo die Aufkleber enden und die Holzverkleidung beginnt, also wo das Hills beginnt, abhängig davon, ob man eine Wand als den Beginn oder das Ende eines Raumes, eines Lokals, einer Lokalität ansieht. Europa hat sicherlich bessere Tage gesehen. Man könnte behaupten, Europas beste Idee sei The Grand European gewesen.

Über der Täfelung hängen Malereien, Zeichnungen und die eine oder andere Collage zusammengepackt auf den, man entschuldige die Wortwahl, diarrhöfarbenen Wänden mit ihren vielen Schichten aus glänzender beiger Farbe, oder ist es Lack? Die Kunst hat sich im Laufe der Jahre »akkumuliert«, was dazu geführt hat, dass die Sammlung des Hills als »wesentlich« bezeichnet werden muss, jedenfalls in einem nationalen Kontext. Hier hängt ein Revold, da ein Per Krohg und über Tisch 5 sogar eine kleine Oda-Krohg-Skizze. In den Neunzigerjahren gab es Diskussionen über die Konservierung und das Binnenklima im Hills, aber die Familie fuhr stets eine harte Linie und bestand darauf, dass die Bilder, die dem Restaurant geschenkt wurden, auch dort hängen sollten. Inzwischen ist es einfacher, nach dem Rauchverbot, aber manche der älteren Werke sind braun wie Schnupftabak.

Über Tisch 6 hängt eine kleine präkubistische Landschaftsskizze in Öl von Braque, ob Sie es glauben oder nicht, des Weiteren ein hervorragender Léger in Kreide an der Trennwand. Die simple Collage rechts über der Bar, eingerahmt von hässlichem Teak, schenkte Schwitters persönlich dem Lokal, als er im Jahr ’34 oder ’35 von Hjertøya in die Hauptstadt zog. Gunnar S. hat zwei schöne Druckgrafiken an einem Ende des Raumes und eine unter dem Mezzanin. Große und kleine Werke wurden kunterbunt durcheinander aufgehängt. Es war noch nie die Rede davon, hier im Hills »umzuhängen«, es wird einfach nur dazugehängt. Immer noch. Zeitgenössische Kunst wird in die Lücken zwischen die ältere gezwängt. Hier hängt Altes und Neues, Sauberes und Schmutziges, Seite an Seite. Die Qualität variiert beträchtlich. Eine 15 x 20-Zentimeter-Kohlezeichnung aus der Hand von Anders Svor hängt Rahmen an Rahmen neben einem frühen Polaroid von Ed Ruscha und einer atypischen Cosima-von-Bonin-Frottage. Eine Finn-Graff-Karikatur, die Vladimir Putin als Lemur darstellt, berührt, rein physisch, eine mittelmäßige Kippenberger-Postkarte. So geht es auf und ab an den Wänden, von oben nach unten, bis hinab zu der Täfelung, wo die Zone Aufkleber beginnt. Ja, ich sagte Kippenberger. Da hängt ein Kippenberger. Und ein Valie-Export-Foto. Wir haben einen schrillen, aber guten kleinen Shearer von einem Heavy-Metal-Fan, der auf einem Gebirgskamm steht und auf die Berge blickt.

In Verbindung mit der Kunstsammlung des Hills kommt ein anderer Stammgast ins Bild, und zwar Tom Sellers. Tom Sellers ist der direkte Gegensatz des Schweins. Er war in Düsseldorf und Köln (richtiger Ort) zur richtigen Zeit und wurde eine wichtige Figur in der Szene rund um Kippenberger, so erzählt man. Sellers hat dies stets geleugnet, solche Kippenberger-Verbindungen sind zweischneidige Schwerter. Sellers war nie selbst künstlerisch tätig, das interessiert ihn nicht. Aber wie jeder, der eine »Figur« in der »Szene« »rund um Kippenberger« war, hat er etwas von der damaligen Aura an sich und kennt sicherlich mehrere der anderen »Figuren« aus der Szene – wodurch er Zugang zu dem einen oder anderen Werk hat, an das die meisten nicht herankommen. Ein großer Teil der besten Arbeiten, die dem Lokal in den vergangenen fünfzehn bis zwanzig Jahren geschenkt wurden, hängt hier dank Tom Sellers. Er hat uns die einfache kleine Werner-Tübke-Zeichnung eines Fußes gegeben, die am Ende des Bartresens hängt. Sein Glanzstück ist das winzige Victor-Hugo-Aquarell eines Oktopusses über einem Schloss im Rheintal, ausgeführt mit Ruß, Kaffee und Kohlestaub – für den malenden Hugo typische Materialien. Mit diesen Schenkungen hat sich Sellers hier große Sympathien erworben. Seine Beiträge kommen jedoch mit einem Beiboot, einer Geschwulst, einem Avec – einem Anhang aus Nachlässigkeit, Chaos und Unregierbarkeit. Aber auch dafür ist Platz im Hills. Wir müssen gelegentlich ein Auge zudrücken, sagt M. Hill, die Geschäftsführerin.

Es hängen auch Porträts früherer Stammgäste an den Wänden. Dafür reicht es nicht, eine wichtige Persönlichkeit zu sein (Finanzwelt, Kultur, Geistesleben), man muss auch viel Zeit hier verbracht und eine Menge Geld hiergelassen haben. Der Schauspieler (erledigt, bankrott) hat sich nicht für ein Porträt qualifiziert, und nach der Geldstrafe, die ihm nach dem Skandal mit gefälschten Dokumenten aufgebrummt worden ist, fragen sich die Leute, wie viel er in Zukunft wird ausgeben können. Auch ein Porträt des Schweins glänzt durch Abwesenheit, aber aus anderen Gründen; das Schwein lehnte höflich ab, als die Geschäftsführerin ihm unterbreitete, dass es möglicherweise an der Zeit sei, sich porträtieren zu lassen. Das Schwein hat einen guten Geschmack. Er ist sehr kunstinteressiert. Angeblich hat er einen schönen Kittelsen bei sich zu Hause. »Wissen Sie«, hat das Schwein zu M. Hill gesagt, der Barchefin zufolge, »wenn man, wie ich, über viele Jahre hinweg Carl Larssons Radierungen studiert hat, ja da ist es ein wenig schwierig, einen Porträtkünstler zu finden, der … ja, Sie verstehen. Wissen Sie … heutzutage. Aber vielen Dank.«

JUNGE FRAU

Die Nachzüglerin ist noch nicht da, als ich dem Schwein das Essen serviere.

»Wären Sie so nett und würden mal nachsehen, ob unsere Bekannte draußen an der Garderobe gesichtet worden ist? Es ist ein junges Mädchen … eine junge Frau«, sagt er leise.

»Natürlich«, sage ich.

Das Schwein holt sein Telefon hervor und zeigt mir ein Foto des Mädchens. Was für eine Geschmacklosigkeit ist das denn? Ganz untypisch für das Schwein. Vor der Garderobe hat sich eine kleine Schlange gebildet. Alles ältere Männer. Ich weiß nicht, nach wem ich suche, aber die Beschreibung »jung« und »Mädchen … Frau« passt hier auf niemand. Der alte Pedersen nimmt Herrenjacke nach Herrenjacke entgegen.

»Ist einer von Ihnen mit Graham verabredet?«, frage ich laut. Vier der Anwesenden reagieren nicht, einer schüttelt leicht den Kopf. Ich frage Pedersen, aber er hat niemanden gesehen. Ich gehe hinaus auf die Straße und blicke erst hinauf zur Tramhaltestelle, dann hinab in Richtung Parlament. Mein Blick streift das sogenannte Tanzloch, eine kleine Mulde im Asphalt, in die die Witwe Knipschild einmal getreten ist. Sie wankte und musste einen riesigen Schritt machen, um nicht hinzufallen. Zugleich schwang sie die Arme von einer Seite zur anderen, sodass das Ganze einer Art Razzle-Dazzle ähnelte, daher der Name »Tanzloch«; alle Kellner sahen es. Es ist Ende November, und obwohl es ein herrlicher Tag ist, kann ich das nicht richtig aufnehmen. Gewohnheit ist eine Decke, die sich über das Wesen der Dinge legt, wie man so schön sagt. Die Stadt ist farblos, trotz der strahlenden Herbstsonne, immer dieselbe, banal.

»Nichts zu sehen.«

»Hm.«

Das Schwein genehmigt sich einen langsamen Schluck von seinem weißen Burgunder. Blaise lässt ihn nicht aus den Augen.

»Geben Sie Bescheid, wenn ich noch etwas für Sie tun kann«, sage ich.

Im Laufe der dreizehn Jahre, die ich hier schon arbeite, habe ich noch nie erlebt, dass jemand in der Gesellschaft des Schweins ausfällig oder unhöflich wurde, doch nun redet Blaise sehr eindringlich auf das Schwein ein.

Und das Schwein, der nicht in geringster Weise als »nachgiebig« oder »schwach« bezeichnet werden kann, vollführt eine Reihe von entschuldigenden Gesten. Schließlich, um genau 14.22 Uhr, erhebt sich Blaise so ruckartig, dass der Stuhl quietscht, wirft seine Leinenserviette auf den Tisch und stapft mit strammen, geschäftsmännischen Schritten in Richtung Ausgang. Ich blicke zur Barchefin hinüber, um mich zu vergewissern, dass sie es mitbekommen hat – hat sie, wie immer –, bevor ich einen Schritt nach vorn mache und eine Grenze überschreite, indem ich einem leicht aufgewühlten Schwein die Hand zwischen die Schulterblätter lege. Katharina bleibt sitzen und stochert in ihren Nüssen und Kernen, bevor sie ihre Habseligkeiten mechanisch zurück in ihre Handtasche stopft und lautlos aufsteht.

»Ist alles in Ordnung?«

»Freilich«, sagt das Schwein.

»Wünschen Sie noch etwas?«

»Nein, danke. Bringen Sie mir bitte die Rechnung.«

Das Schwein nestelt an einem Geldbündel herum, und Vanessa räumt den Tisch ab, ein wenig zu früh, ein wenig zu hektisch. Keiner der drei hat aufgegessen, und der weiße Burgunder muss weggeschüttet werden, die Flasche mit dem teuren Tropfen ist noch halbvoll. Das übernehme ich, ich schütte gerne weißen Burgunder in die Spüle. Traubensaft von Aloxe-Corton verschwindet in der Kanalisation. Das Schwein bleibt sitzen, die eine weiche Hand auf der anderen, während er darauf wartet, dass ich mit dem Wechselgeld zurückkomme, das er mir ohnehin wieder zurückgeben wird, aber ich lasse ihn das kleine Ritual ausführen, bei dem er mir die Schale mit den Münzen zuschiebt und sagt: »Das ist für Sie.« Woraufhin ich mich herzlichst für das Trinkgeld bedanke, von dem sich der Kellner traditionell nach dem Ende seiner Schicht etwas zu trinken kaufen kann. Aber ich trinke kaum, und meine Schichten enden auch nicht. Das Schwein schüttelt ein Hosenbein herab und verlässt das Lokal mit einem leicht windschiefen Rücken.

»Kommt nicht jeden Tag vor, dass das Schwein versetzt wird«, sagt die Barchefin.

»Das kannst du laut sagen«, sage ich.

Wie bestellt kommt der Maître D’. Beim kleinsten Anzeichen von Ärger ist er sofort zur Stelle. »Was ist los?«, fragt er. Jetzt wird er schnüffeln. Er muss stets die Kontrolle behalten. Er denkt, dass ihm das Restaurant gehört, vielleicht, weil sein Vater hier auch Maître D’ war, und zuvor dessen Vater. Ich sage ihm, wie es ist, mit neutraler Miene, nämlich, dass ich mir nicht sicher bin. Er blickt mich lange und eingehend an, dann bringt er, wie er das oft tut, sein großes Gesicht langsam näher an meines heran. In der Regel ist ein Kindergesicht eine reine, runde Oberfläche mit den symbolträchtigen Zügen von Augen und Mund. Augen und Mund stechen in einem Kindergesicht hervor. Die Augen und der Mund können die Quelle faszinierender Schönheit sein, sie sind ein Mittel der Kommunikation, man kann Unsicherheit, Freude und Trauer an ihnen ablesen. Mit dem Alter wird das Gesicht immer mehr vom Gesicht selbst dominiert. Augen und Mund werden vom Gesicht selbst in den Hintergrund gedrängt. Das Gesicht des Maître D’ ist ein schlagendes Beispiel für diesen »Triumph des Gesichts«. Seine Augen, die sicher einmal glänzend und hell waren, sind nicht nur eingesunken und blass, sie sind auch merkwürdig klein im Verhältnis zur gesamten Gesichtsfläche. Die Tränensäcke haben ebenso viel Aussagekraft wie die Augen. Seine Augen und sein Mund, die, als er jünger war, für den Großteil seiner Ausdrucksfähigkeit verantwortlich waren, leisten jetzt nur noch einen minimalen Beitrag dazu, was in seinem Gesicht »vor sich geht«. Sein Mund, einst prall, potent und weich, ist nun stramm, lippenlos, umgeben von vertikalen Falten, es sieht aus, als bliese er ständig auf einer Querflöte. Was von den »Lippen« noch übrig ist, dient inzwischen im besten Fall als eine Art Vorhang vor den gelblichen Zähnen. Sein Gesicht hat viel Stirn, Kiefer und Kinn, mit Gruben, Poren und Furchen, raue und glatte Bereiche, fettige Flächen, eine Unmenge an Schattierungen und Farbnuancen, kleine Netze aus geplatzten Blutgefäßen und Abnutzungserscheinungen von langjährigem Rasieren, dem Auftragen von Aftershave und seinem Alkoholkonsum. So manche Mimik und Grimasse hat sich verfestigt, und es ist keine Kunst, von außen zu erkennen, was in ihm vorgeht, ganz egal, wie »zugeknöpft« er ist.

»Glück und Unglück leben Seite an Seite«, sagt er.

Nun habe ich nicht allzu viel zu sagen, was das Thema »Gesichter« betrifft. Wenn ich mich meinen Problemen von Angesicht zu Angesicht stellen möchte, um es mal so auszudrücken, muss ich nur in den Spiegel gucken. Es ist, als wäre mein Gesicht ein Abdruck aller Sorgen, die sich in mir im Laufe der Jahre angesammelt haben, die Sorgen sind die Gussform meines Gesichts. Ich verspüre oft eine Anspannung und weiß, was sie mit meinem Gesicht anstellt: Gewebe und Unterhautfett werden von den Sorgen ausgedörrt. Ich fühle, dass die Mundwinkel nach unten gezogen werden. Ein Ziehen im Gesicht, das habe ich. Ich spüre, wie die Gefühle an meinem Gesicht ziehen und zerren. Wie ist das möglich? Dass ein Alkoholproblem ein Gesicht auszehren und ruinieren kann, ist verständlich; dass die Blutgefäße und Poren vom Alkohol geweitet werden, ist logisch, dies kann man im Gesichtsdrama des Maître D’ verfolgen. Aber dass Emotionen ein Gesicht zerstören können, das erscheint ungerecht. Wer Nerven hat, bekommt ein sogenanntes Nervengesicht. Wozu soll das gut sein? Ist das Gesicht eine Art Marionette der Nerven? Dass man mit dem Gesicht kommuniziert, ist offensichtlich. Aber wenn man versucht, seine Nerven mit einem Pokerface zu verbergen, und dennoch ein Nervengesicht hat, was für einen Zweck hat das dann? Was für eine evolutionäre Sackgasse ist das? Man hilft einem Kind, wenn es weint, aber man schützt das Kind, wenn das Nervengesicht den Raum betritt. Niemand kommt einem Nervengesicht zu Hilfe.

Manchmal, sagt die Barchefin, geht der Maître D’ nach hinten und schmiert sich Creme ins Gesicht. Daher der Glanz. Ich muss grinsen. Er verbirgt es gut, aber ich höre, wie er sich eincremt, sagt die Barchefin. Darüber können wir kichern, die Barchefin und ich. Hörbares Eincremen. Aber davon, sagt die Barchefin, dürfen beispielsweise Sellers und seine Truppe nichts erfahren. Aus solchen Details können sie eine ganze Architektur des Spotts errichten.

***

Kurz nach drei Uhr kommt eine junge Frau durch den Filzvorhang am Eingang. Sie marschiert geradewegs zu mir und fragt nach Graham, will sagen, dem Schwein. Ihre Stimme ist zugleich sanft und scharf und schafft es, mir eine Reihe von Bestätigungen zu entlocken. Ist Graham schon gegangen? Ja. War er mit anderen Gästen hier? Ja. War ein etwas älterer Herr darunter? In der Tat.

Die junge Frau ähnelt derjenigen auf dem Foto, ich verspüre ein leichtes Déjà-vu-Gefühl. Sie ist so dick, oder besser gesagt, dünn wie ein Lifestyle-Magazin. Ihre Selbstsicherheit und die natürliche Ausstrahlung könnte man leicht mit Intelligenz verwechseln, vielleicht handelt es sich ja auch um Intelligenz. Sie sieht aus wie die Ausschweifung, die sich als Askese verkleidet hat. Es mag vielleicht haarsträubend klingen, man möge mir verzeihen, aber mir drängt sich der Eindruck auf, dass eine solche Frau das Produkt von Misogynie ist – und das meine ich positiv.

Ohne jetzt einen abgehobenen Vergleich ziehen zu wollen, aber wenn man mit Mathias Stoltenbergs Porträt der fünfzehnjährigen Elise Tvede vertraut ist, dem Mädchen mit dem guten Gedächtnis aus Tvedestrand, dann erkennt man eine gewisse Parallele. Die junge Frau, die vor mir steht, könnte eine hellere Ausgabe von Tvede sein. Eine Ausgabe mit weniger greifbaren Sorgen in ihrem Leben. Und umgeben von einer Art ohrenbetäubender zeitgenössischer Aura, könnte man wohl sagen, mit allem, was dazugehört. Sie trägt ein wunderbares Kleid von Dries van Noten, und dies tut sie auf brillante Weise, was nur sehr wenigen vergönnt ist. An den Füßen hat sie tadellose Aquazurra-Schuhe mit kleinen bunten Pom-Poms am Ende der Schnürsenkel. Aber, wie man so schön sagt, denke ich, hinter all dieser Eleganz verbirgt sich eine undethronable tackiness. Ich denke, dass man diese junge Frau als »gut« bezeichnen kann, ohne sicher zu sein, was das bedeuten mag. Mit was für einer Gestalt haben wir es hier zu tun? Ist sie das neue Vorzeigeobjekt des Schweins, oder was?