9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Krimi

- Serie: Winterberg, Blanck und Kreuzer ermitteln

- Sprache: Deutsch

Für alle Fans der Insel: Ein neuer Sylt-Krimi mit Gruselfaktor Das Supermodel Tess Andres macht Urlaub auf der Insel, um sich von den Fashion Shows in New York zu erholen. Doch nach kurzer Zeit wird sie tot im Watt aufgefunden. Sie trägt ein Brautkleid. Hat die satanistische Sekte etwas damit zu tun, die schwarze Messen am Strand feiert? Noch bevor die Sylter Kommissare Winterberg, Blanck und Kreuzer dem Geheimnis auf die Spur kommen, stürzt der alte Klaas Menken aus dem Fenster. Ein Unfall? Oder gibt es eine Verbindung? Der fünfte Fall für die Sylter Ermittler Winterberg, Blanck und Kreuzer

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 453

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

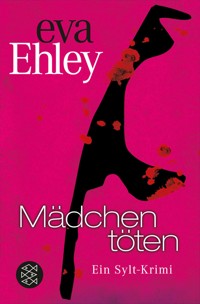

Eva Ehley

Mädchen töten

Ein Sylt-Krimi

FISCHER E-Books

Inhalt

Prolog Donnerstag, 20. September, 20.51 Uhr, Metropolitan Museum, New York

Vor der phantastischen Kulisse des Dendur-Tempels in der Glashalle des New Yorker Metropolitan Museums herrscht angespannte Aufregung. Modejournalistinnen, Blogger, Prominente und Fashion-Victims aus aller Welt erwarten die neue Laufstegkollektion der gefeierten Designerin Lola Salomé.

Doch das Raunen und Rufen, die spitzen Begrüßungsschreie und die geflüsterten Gemeinheiten dringen nicht in den Backstagebereich hinter der Tempelanlage, wo Friseure, Schneider und Stylisten unter Hochdruck den Auftritt der internationalen Spitzenmodels vorbereiten. Hier, in der süßen Kleisterluft der Shows und Sessions, zwischen überschminkten Gesichtern und tablettensüchtigen Fotografen, zwischen herrischen Modeschöpfern und launischen Laufstegdiven, zwischen Puderwolken und Selbstmordphantasien ist Tess zu Hause. Wenn sich ihr ein Mascarabürstchen von fern nähert, klappen ihre Augenlider reflexhaft nach oben, wenn eine Kamera in ihr Gesichtsfeld tritt, erscheint dieses strahlende Lächeln auf ihren Zügen, für das sie berühmt ist und das alle immer wieder buchen. Wenn Tess einen Laufsteg betritt und sich inmitten all dieser schmalen, ernsten und hochmütigen Mädchen ihrem göttlichen Feenlachen ergibt, geht die Sonne für das hingerissene Publikum auf. Tess kassiert die höchsten Gagen, Tess ist der Mega-Star unter den Models. Kein Schuh ist ihr zu hoch, kein Kopfputz zu schwer, kein Fummel zu durchsichtig oder zu tief ausgeschnitten. Tess kann nicht einen einzigen Schritt laufen, ohne diese Raubtieranmutung in ihrem Gang zu produzieren, ohne die Schultern kreisen zu lassen und versetzt dazu die Hüften.

Tess trinkt jeden Tag mindestens drei Liter Wasser und sonst nichts, sie ernährt sich brav von Salat, von Papayas, von Ananas und Mangos und einem Filetsteak am Abend, nur an hohen Feiertagen bestellt sie nach dem Steak einen Grapefruitsaft zum Dessert. Im Transatlantikjet sitzt Tess stets mit einer Maske im Gesicht und einem idiotisch beruhigenden Tempelglocken-Dauerläuten im iPod in der Business Class und ist mit Vitamin-D-Pillen vollgepumpt bis zum Erbrechen, um noch dem allerkleinsten Jetlag vorzubeugen.

Aber heute hat Tess Kopfschmerzen. Die Doppeldosis Aspirin wirkt nicht, und die Tempelglocken, die aus Lola Salomés Stereoanlage dröhnen, machen alles nur noch schlimmer. Das Einzige, was Tess trösten kann, ist der Gedanke an die kommenden Wochen. Nach dieser Show wird sie sich eine Auszeit gönnen. Sie wird sich auf einer winzig kleinen Insel in der deutschen Nordsee verstecken. Niemand wird ihre Adresse kennen, kein Agent, kein Designer, kein Journalist, kein Fotograf sie aufspüren können. Was sie dort zu erledigen hat, geht auch niemanden etwas an.

Tess seufzt leise, während Maurice die Wickler aus ihrer blonden Mähne zieht und missbilligend gegen ihre schlappen Locken schnippt. »Was ist los mit dir, Herzchen? Liebeskummer oder Bulimie im Endstadium?« Er lacht meckernd über seinen eigenen Witz und wirft Konni einen bösen Blick zu. »Wenn du sie mir so fotografierst, kannst du dir in Zukunft dein Koks woanders besorgen, Konnikind.«

Konni pflückt schweigend ein Fusselchen vom Ärmel des grasgrünen Leder-Zweireihers, den Lola Salomé in der letzten Saison exklusiv für ihren Lieblingsfotografen entworfen hat, und richtet sein Objektiv stattdessen auf die minderjährige Moni, die matt unter einer Straußenfeder-Perücke lächelt.

Im gleichen Moment rauscht Lola Salomé mit ihrem aufgeputzten Pudel unter dem Arm quer durch den überfüllten Raum und hält dem Fotografen das Tier direkt vor die Linse.

»Konnikind, mach ein Foto von ihr und mail’s mir dann, damit ich mein Mädilein immer bei mir haben kann …«

Konni lächelt süßlich und nimmt die Pudeldame mit der gleichen Sorgfalt ins Visier, die er auch den Mädchen auf Lolas Laufsteg angedeihen lassen wird. Während er in schneller Folge auf den Auslöser drückt, fragt er unkonzentriert: »War das Mädi nicht vor zwei Wochen noch schwarz? Hast du ihr schon wieder das Fell färben lassen, Lola?«

Die Designerin schluckt und blinzelt unter schweren Wimpern. »Dieses Mädi hier ist frisch vom Züchter. Hast du von der grässlichen Tragödie wirklich nichts gehört, Konni?«

»Welche Tragödie?« Konni geht nah an Mädis Schnauze heran, um das haarlose Rosa zwischen Maul und Nüstern gut ins Bild zu bekommen.

»Mein altes Mädi ist im Fahrstuhl gestorben …« Lola Salomé vergräbt ihre faltige Wange tief im Fell ihres Ersatz-Mädis.

Konni nimmt den gekappten Schwanz der Pudeldame ins Visier und murmelt verständnislos: »Im Fahrstuhl? In welchem Fahrstuhl?«

»In diesem Scheiß-Paternoster am Hinterausgang«, keift die Designerin plötzlich und wendet mit wütendem Blick den Kopf einer graublauen Stahltür zu, deren eine Hälfte von einem Paravent aus Japanpapier verdeckt wird. Tess hält sich mit den Händen die Ohren zu, weil sie eine neue Fassung dieser grausigen Geschichte jetzt keinesfalls ertragen kann, und versengt sich prompt den Rücken der linken Hand an Maurices Brenneisen.

»Herzchen, du wirst dich doch nicht selbst verstümmeln«, ruft Maurice entzückt und will sich die nächste Partie von Tess’ unzureichend gewellten Locken vornehmen. Aber Tess reißt sich los und läuft zu einem der Waschbecken, um kaltes Wasser über die Brandwunde laufen zu lassen. Unter dem eisigen Wasserstrahl wölbt sich die Haut und beginnt im Inneren der Verbrennung violettrot anzulaufen, während der Handrücken drumherum in kaltem Blau erfriert. Als Tess glaubt, die Verbindung von Schmerz und Kälte nicht eine Sekunde länger ertragen zu können, stößt Ninni sie zur Seite und hält einen Netzstrumpf unters Wasser, damit er später am Bein diese klebrige Optik behält.

»Lass das doch, Süße, das bringt jetzt auch nichts mehr«, murmelt sie in die Richtung, in der sie Tess’ Ohr hinter den blonden Korkenzieherlocken vermutet. Tess antwortet nicht. »Ich könnte dir die Blase auslutschen«, bietet Ninni an und lächelt lüstern.

»Da wird Lola aber begeistert sein!« Tess wendet sich vom Wasserhahn und von Lola Salomés augenblicklicher Favoritin ab und schleicht zurück zu Maurice und seinem mörderischen Brenneisen. Während er die letzte Strähne um den glühendheißen Stab wickelt, klatscht die Designerin im Rhythmus der Tempelglocken in die Hände und ruft:

»Seid ihr fertig, Kinder? Konni wartet auf sein Gruppenfoto.«

»Alle Mädels an die Wand«, befiehlt Konni im selben Augenblick und macht nicht einmal den Versuch, seine Verachtung zu verbergen.

»Mein Mädilein soll auch mit aufs Foto!«

Lola Salomé legt Tess ihren Pudel in die Arme. Eine seiner wohlmanikürten Krallen fährt direkt in ihre frische Brandwunde. Tess unterdrückt den Aufschrei, produziert ihr strahlendes Lächeln und neigt widerwillig die Wange über das krause süßlich parfümierte Fell der Pudeldame. Lola Salomé schenkt ihrem Lieblingsmodel einen zärtlichen Blick, während Konni wie ein Irrer knipst.

»Super, ihr Süßen, rattenscharf. Stellt euch im Halbkreis um das Hundilein auf. Prima! Tess auf den Boden bitte, ja, ja, du hast mich richtig verstanden, Schätzchen, leg dich platt auf den Boden, Gesicht zu mir, ja genau, so ist’s gut! Und jetzt das Mädilein auf Tess’ Kehle. Jaaah, super!«

Unter dem Blitzlicht des Fotografen pinkelt der Pudel panisch in Tess’ Locken. Der Hundeurin riecht scharf und süß zugleich wie frisch geschälte Möhren. Lola Salomé reißt die Pudeldame an sich und scheucht die Mädchen zurück auf ihre Plätze. Es bleiben noch sieben Minuten bis zum Beginn des Defilees. Maurice hebt Tess’ nasse Haarsträhne vorwurfsvoll mit seinen gelben Raucherfingern an und mault:

»Tessilein, was ist das denn für eine Schweinerei?«

»Jetzt dreh’s halt noch einmal auf, Maurice. Linda wartet mit dem Anzug.«

Tess schluckt ein drittes und gleich darauf ein viertes Aspirin, während Linda ihr in Hose und Jackett hilft und anschließend ihren kleinen festen Busen fachmännisch im Dekolleté hin- und herschiebt. Maurice brennt einen neuen Korkenzieher in Tess’ Schläfenhaar. Der Geruch des angesengten Hundeurins steigt ekelerregend scharf in Tess’ Nase.

Sekunden später tanzen hämmernde Rockrhythmen mit Renaissancemusik einen wilden Straßentango, und farbige Scheinwerfer legen ihre Lichtbahnen zwischen den antiken Säulen aus. Sie werfen sie Tess zu Füßen wie mittelalterliche Kavaliere ihren Edeldamen die Mäntel. Tess schiebt ihren Körper, der all seine Knochigkeit in diesem Licht verliert, in weichen Böen über den Mantelteppich, sie löst ihn auf in Grazie, Musik und Lächeln. Am Ende des Laufstegs prasselt Applaus wie ein Sommerregen auf Tess nieder. Der Beifall wird fordernd, und die Blitzlichter der Fotografen schnellen durch den Regen wie Vorboten eines mächtigen Gewitters.

Am Schluss des Defilees, als donnernder Applaus die Bravo-Rufe übertönt, ist es Tess, die von Lola Salomé untergehakt wird. Neben Ninni natürlich, der Favoritin.

Es ist Tess, der die übelkeitserregende Geruchsmischung aus süßlichem Pudelparfüm und verschmutztem Hundepopo während dieser ganzen Zeit quälend in die Nase steigt.

Es ist Tess, der das widerborstige Tierchen in die Arme gelegt wird, damit sie es vom Laufsteg trägt, während sein Frauchen den Journalisten einige letzte Fotos mit triumphierend in die Höhe gereckten Armen gestattet.

Es ist Tess, die durch die stickige und verqualmte und verlassene Garderobe eilt. Alle Friseure, Stylisten und Schneiderinnen lauern in den Vorhangfalten und werfen gierige Blicke nach draußen auf das Publikum, das stehend in der stroboskopischen Helligkeit der Blitzlichter applaudiert.

Es ist Tess, die das beleidigte Kläffen des stinkenden Tieres auf ihrem Arm ignoriert und schnell den Paravent aus Japanpapier beiseiteschiebt.

Es ist Tess, die die Stahltür öffnet und ungeduldig vor dem Paternoster wartet, während der Pudel ein letztes Mal in seinem erbärmlichen Pudelleben die Krallen in ihre makellose Haut gräbt.

Es ist Tess, es ist sie allein, die im Vollbesitz ihrer Kräfte, ihres Willens und ihrer Intelligenz den Pudel, der plötzlich wie ein Ferkel quiekt, in die Ritze zwischen dem Dielenboden der Garderobe und dem sich niedersenkenden Zwischenboden des Fahrstuhls quetscht.

Es ist Tess, die als Einzige den leise jaulenden Schreckruf des Pudels vernimmt, den sich in qualvoller Not steigernden Schmerzensschrei, als die Spalte zwischen Paternosterboden und Dielenkante sich schließt und mit knirschendem Geräusch dem Tier die Knochen bricht.

Es ist Tess, die das letzte Schnappen der sterbenden Kreatur hört, bevor diese ihre endlose Fahrt hinunter in die Tiefen des Kellergewölbes, hinauf in die Höhen des doppelstöckigen Dachbodens und wieder hinunter und wieder hinauf antreten wird.

Und es ist Tess, die atemlos und mit bestürztem Gesichtsausdruck, Tränen in den Augen und ein mühsam unterdrücktes Zucken im Mundwinkel, zurück auf die Bühne stürzt und in höchster Aufregung über ein Kabel stolpert.

Es ist Tess, die der Designerin kraftlos in die Arme sinkt und damit ein neues, ein letztes Blitzlichtgewitter für diesen Abend auslöst. Es ist Tess, die mit gesenktem Kopf, stammelnd und tränenüberströmt bekennen muss:

»Das neue Mädi hat sich einfach losgerissen und ist direkt in den verdammten Paternoster gesprungen …«

Dienstag, 3. Oktober, 13.57 Uhr, Haus am Dorfteich, Wenningstedt

Tess steht vor dem Spiegel und lässt den Blick über ihren Körper gleiten. Was sie sieht, gefällt ihr nicht, hat ihr noch nie gefallen. Schon als Kind hat sie sich nicht gemocht. Nach der Pubertät ist das nicht besser geworden. Und jetzt?

Missbilligend stößt Tess alle Atemluft auf einmal aus. Es bleibt dabei: Sie ist zu groß, sie ist zu dünn. Eine Bohnenstange mit riesigen Augen wie ein verhungerndes Kind. Und dann diese Brauen. Dunkel und breit. Bedrohliche Balken, die quer in einem Mädchengesicht liegen und jede Anmut verhöhnen. Überhaupt Anmut. Wie kann man mit solchen Ellenbogen anmutig sein? Hühnerknochenartig spitz stechen sie unangebrachte Löcher in die Luft, stehen vom Körper ab, lassen sich nicht anlegen, nicht verbergen, nicht verstecken. Dazu Beine wie Stelzen, eine flache Brust und kaum Hintern. Das Einzige, was an ihr vorsteht, ist das Schlüsselbein. Und die Nase. Sehr gerade, nicht zu groß, nicht zu klein, also die Nase ist eigentlich wirklich hübsch, allerdings kann sie dem breiten Mund kaum etwas entgegensetzen, da müsste schon etwas Imposanteres her, ein Modell Kleopatra oder Catherine Deneuve beispielsweise, markant oder pferdenüsternartig, das wäre egal, Hauptsache auffälliger.

Tess zuckt die Schultern und wendet sich ab, es ist und bleibt ihr ein Rätsel, was alle anderen so unglaublich schön an ihr finden. Sie fragt schon längst nicht mehr danach, kann die verständnislosen Blicke nicht ertragen.

Hektisch kramt Tess in einer der Küchenschubladen. Sie ist erst vor drei Tagen eingezogen und kennt sich in der fremden Ordnung noch nicht aus. Aber hier irgendwo zwischen Klebeband und Alufolie muss das kleine Briefchen, das sie eher nachlässig versteckt hat, doch sein. Harmlos, weiß, flach – und so unglaublich glückbringend. Frohmachend. Manchmal sogar schönmachend. Auch wenn sie meist darauf verzichtet, in den Spiegel zu sehen. Hinterher jedenfalls. Ungeduldig tasten sich ihre Finger durch das Sammelsurium in der Schublade. Wo, wo? Endlich findet sie es ganz hinten verklemmt unter der Plastikschale mit den Geschirrspültabs.

Tess spürt jetzt schon, wie die Erleichterung nach ihr greift. Schnell holt sie einen Porzellanteller aus dem Regal und die American-Express-Karte aus der Geldbörse. Strahlend weiß ist die Linie, vollkommen rein und sehr verheißungsvoll. Im Schrank über der Spüle stehen kunterbunte Strohhalme in einem hohen Glas. Ob der Besitzer der Wohnung auch kokst? Oder braucht er die Strohhalme für seine Cocktails? Tess schneidet sich einen grünen Halm zurecht, sie kann es kaum erwarten, sich nach vorn zu beugen und die Linie wegzuziehen. Sauber. Sie leckt noch einmal über den Teller, dann geht sie hinüber zum Sofa und lässt sich drauffallen.

Manchmal versucht sie, sich diesen Typen vorzustellen, Fred Hübner. Natürlich hat sie im Internet Fotos von ihm gesehen. Trotzdem wüsste sie gern, wie er sich bewegt. Wenn man aus ihrem Business kommt, dann sind Bewegungen wichtig, sie sagen fast alles über die Menschen aus. Es gibt ebenso viele Arten, seinen Körper durch die Welt zu schieben, wie es Typen von Menschen gibt.

Manche sind in jeder Geste eckig und abgehackt, so als hätten sie den Kontakt zum eigenen Körper verloren oder nie gefunden. Von ihnen umarmt zu werden ist, als stoße man mit einem Klumpen seelenloser Materie zusammen. Diese Menschen tragen ihre Gefühlsbehinderung nach außen. Ihr Körper schreit die inneren Mängel heraus, wahrscheinlich ohne dass sie es selbst merken. Nur die Umwelt registriert verstört, dass etwas fehlt.

Anders ist es mit denen, die ungeschickt oder hölzern wirken. Das sind die Menschen, die ständig Dinge umwerfen oder irgendwo gegenrennen. Sie können einen fast zu Tode drücken, wenn sie zu einer Umarmung ansetzen, dabei wollen sie einfach nur ihre Gefühle ausdrücken. Diese Leute sind oft sehr unverstellt, sie sind treu und die besten Freunde, die man sich denken kann.

Dann gibt es die Geschmeidigen, fast schon Schlangengleichen, die sich anpassen, mit sanften Stimmen reden. Ihnen misstraut Tess am meisten. Ihre Umarmungen wirken zunächst großzügig und einnehmend, aber sie sind wie Fesseln, die sacht angelegt, aber unversehens festgezurrt werden. Diese Leute werfen Netze aus, in denen sich die weniger Geschmeidigen verfangen. Sie haben kleine garstige Widerhaken an der Seele, mit denen sie Menschen fischen, um sich ihrer zu bedienen.

Und schließlich sind da noch die Aufrechten, Grazilen, gnadenlos Graziösen. Das sind solche wie Tess selbst, deren Körper widerstandslos durchs Leben gleiten, denen von überall Zustimmung entgegengebracht wird, die bewundert werden. Aber wofür? Das ist Tess bis heute nicht klargeworden. Es muss eine Art von Idealvorstellung sein, die sie in anderen hervorrufen. Schön, glatt, makellos. Welche Täuschung! Aber die Umwelt besteht beharrlich auf dieser Täuschung, sie reagiert gekränkt, wenn man sie korrigieren möchte. Sie will sich das Idealbild nicht zerstören lassen. Wo käme man schließlich hin, wenn Götter plötzlich zu Menschen werden wollten?

Tess seufzt. Sie hasst diese Überlegungen. Sie bringen nichts und führen nur zu übersteigertem Selbstmitleid. Wie ist sie bloß wieder auf dieses leidige Thema gekommen? Ach ja, Fred Hübner. Ihr Vermieter. Sie kennt seine Stimme von den paar Telefonaten, die nötig waren, um alles für die Wohnungsübergabe zu besprechen. Selbst jetzt noch ruft er sie in schöner Regelmäßigkeit alle zwei Tage an. Angeblich, um nach irgendwelcher Post zu fragen, die für ihn gekommen sein könnte, aber nie da ist. Er scheint dann noch nicht einmal enttäuscht zu sein. Tess wird das Gefühl nicht los, dass ihr Vermieter sie einfach nur überwachen will, dass er ihr nicht traut. Gerade gestern haben sie wieder miteinander telefoniert, und es hat Tess fast wahnsinnig gemacht, dass sie sich seine Bewegungen nicht hat vorstellen können.

Was er wohl glaubt, was sie in seiner Wohnung anstellen wird? Orgien feiern? Die Bude abfackeln?

Tess muss kichern und kann fast nicht mehr aufhören. Wenn dieser Hübner wüsste, dass sie nichts weniger im Sinn hat, als aufzufallen, dann würde es ihm vielleicht bessergehen. Er ist in Marrakesch. Schreibt an einem Buch, hat er am Telefon gesagt. Wollte eigentlich über den Winter nach Bali, aber der Flug war ihm zu teuer. Dabei zahlt sie ziemlich viel für die kleine Wohnung. Tausendzweihundert pro Woche. Aber das ist es ihr wert. Die Lage ist optimal, und sie musste sich nicht anmelden. Niemand weiß, wo sie ist. Niemand sieht, was sie tut.

Probeweise setzt sich Tess aufs Sofa wie ein Mann. Die Arme weit auf den Lehnen ausgebreitet, die Beine breit aufgestellt. Fred. Der Name gefällt ihr. Kurz, knapp, knackig. Sie stellt sich vor, auf diesen Namen zu hören, ein Kerl zu sein und Frauen attraktiv zu finden. Na ja, dafür muss sie sich gar nicht groß verstellen, nur den männlichen Blick auf die Frauen, den hätte sie manchmal ganz gern. Unter anderem, um zu verstehen, warum sie selbst in ihrem Job so erfolgreich ist.

Aber darum geht es jetzt nicht. Eher schon um die Tagesgestaltung. Schließlich will sie Spaß haben, richtigen Spaß und nicht nur so einen komischen Ersatzspaß, mit dem sich die meisten Menschen zufriedengeben. Alkohol trinken, tanzen gehen, fernsehen. Sport machen. Lächerlich. Tess kichert und kann kaum noch aufhören. Sie hasst Sport. Laufen, schwimmen, radfahren. Auch Ski fährt sie nicht gern, beim Surfen ist sie tollpatschig, und beim Segeln wird ihr schlecht. Selbst das Reiten mochte sie lange nicht, voltigieren fand sie langweilig, und beim Galopp hatte sie Angst. Doch als sie mit sechzehn ein eigenes Pferd bekam, wurde alles anders. Es war ein junger, ungewöhnlicher Hengst mit ganz hellem Fell. Tess nannte ihn Hektor, fand ihn von Anfang an wunderschön und genoss das Prestige auf dem Reiterhof, das sie plötzlich umgab. Und dann geschah schon beim ersten Ausritt das eigentliche Wunder. Tess spürte Hektor ganz anders unter sich als alle Pferde davor. Er war wie eine willige Fortsetzung ihres eigenen Körpers. Das starke Tier gab ihr Macht und Schnelligkeit. Es ließ sie sogar schöner werden. Gerader, aufrechter, größer. Hektor. Ihr Held.

Tess hat ihn nach Sylt mitgenommen, und sie weiß genau, dass er dort draußen auf der Weide auf sie wartet. Es ist zu Fuß nur eine Viertelstunde bis zur Ponyfarm, wo Hektor als Gastpferd untergestellt ist. Und der Stall ist nie abgeschlossen, selbst nachts kommt Tess an alles heran, was sie für einen Ausritt braucht. Sattel, Zaumzeug. Hektor.

Aber das hat Zeit. Wieder muss Tess kichern. Sie erschrickt über ihre eigene Stimme. Laut und schrill. Doch was macht das schon, wenn niemand sie hört? In dieser Wohnung, in der sie nichts an sich selbst erinnert, ist sie fremd. Und dabei fühlt sie sich seltsam geborgen, vielleicht weil das Gefühl der Fremdheit ihr mehr Wärme gibt als alles andere. Sie muss sich nicht verstellen, sie kann ganz sie selbst sein. Fremd. Endlich.

Mittwoch, 4. Oktober, 9.17 Uhr, Kriminalkommissariat Westerland

»Wie kann es bloß am Vormittag schon so düster sein?«

Kriminalhauptkommissar Bastian Kreuzer stemmt sich aus seinem Schreibtischstuhl hoch, geht zur Tür und schaltet die Deckenbeleuchtung ein. Nach kurzem Flackern erhellen grelle Leuchtstoffröhren das Büro.

»Findest du wirklich, dass dieses Licht irgendetwas besser macht?«, fragt ihn die Kollegin Silja Blanck und blickt aus einer langweiligen Akte auf. Länger als nötig lässt sie den Blick auf Bastians muskulösem Körper verweilen. Das Fitnesstraining des letzten Jahres hat beachtliche Ergebnisse gebracht, der kleine Bauch ist längst verschwunden, und unter dem Sweatshirt zeichnen sich Schulter- und Nackenmuskeln ab. Ein wohliger Schauer durchläuft Silja, wenn sie an den vergangenen Abend denkt. Ziemlich ausgekühlt waren Bastian und sie von einem langen Spaziergang am windigen Strand zurück in Siljas kleine Wohnung gekommen. Durchgefroren, aber glücklich. Doch danach war Silja einfach nicht mehr warm geworden, hatte auch beim Abendessen noch gefröstelt, bis sich schließlich Bastian um ihre Körpertemperatur gekümmert hatte.

Der Kriminalkommissar, der ihren Blick sehr wohl registriert hat, stellt sich jetzt grinsend in Positur.

»Ich hoffe, dir gefällt, was du siehst. Hat immerhin ein hartes Stück Arbeit gekostet.«

»Doch, doch, ich bin eigentlich ganz zufrieden«, flachst Silja. »Vor allem, wenn ich an die öden Akten denke, die ich hier vor mir habe. Da ist so ein appetitlicher Anblick immer eine nette Abwechslung.«

»Freut mich, dass ich damit dienen kann. Sag mal, wo bleibt Sven eigentlich?« Mit einer fragenden Geste deutet Bastian Kreuzer auf den verwaisten Schreibtisch des Oberkommissars.

»Ach, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Vorhin hat mich Anja angerufen und gefragt, ob Sven vielleicht heute zu Hause bleiben kann. Sie fühlt sich nicht besonders, und ihr Gynäkologe hat gesagt, dass so eine Schwangerschaft auch am Anfang des fünften Monats durchaus noch anfällig ist.«

»Dann soll sie sich hinlegen. Aber was hat das mit Sven zu tun? Die Kleine ist doch in der Schule, oder?«

»Leider nein. Die haben in dieser Woche Kurzunterricht. Im Gymnasium scheint eine Grippeepidemie unter den Lehrern ausgebrochen zu sein. Mette ist also zu Hause. Doch das ist gar nicht das Problem, sondern ihre Reitstunde. Wenn niemand sie begleitet, fängt sie an zu schmollen und erklärt, ihre Eltern würden das Ungeborene jetzt schon mehr lieben als sie.«

»Na toll. Kein Wunder, dass Sven nicht mich angerufen hat. Ich würde mich auch nicht an meinen Vorgesetzten wenden, wenn ich wegen einer Reitstunde meinen Job schwänzen will.«

»Jetzt sei doch nicht so. Hier ist ja ohnehin nichts los. Seit dem Doppelmord im Sommer haben wir fast nur Bagatelldelikte bearbeitet. Eine Nötigung und einen versuchten Überfall, bei dem die Oma sich mit ihrer schweren Tasche so geschickt gewehrt hat, dass der Täter fast sofort k.o. gegangen ist.«

»Du vergisst die Möwenmorde«, wirft Bastian ein.

»Ach ja, stimmt. Das ist natürlich eine echte Herausforderung. Finde den Typen, der gestern und vorgestern am Strand von Wenningstedt zwei Möwen den Hals umgedreht hat.«

»Die Tiere sahen ziemlich eklig aus. Du hast sie ja nicht gesehen, aber ich kann dir eines sagen: Die Lust auf den Weihnachtsvogel im Backofen kann einem bei diesem Anblick direkt vergehen.«

»Du denkst schon an Weihnachten? Wir haben gerade mal Anfang Oktober.«

»Ich denke ständig an Weihnachten, das weißt du doch. Schließlich will ich bis dahin mit dir zusammengezogen sein.«

Silja lehnt sich weit zurück, wippt mit ihrem Stuhl und schließt die Augen. Mit beiden Händen greift die Kommissarin in ihre langen dunklen Haare, die sie heute ausnahmsweise einmal offen trägt, und nimmt sie im Nacken zusammen. Vor ihrem inneren Auge sieht sie eine frisch renovierte Dreizimmerwohnung mit Wannenbad und Einbauküche in einer netten ruhigen Straße in Wenningstedt oder Westerland. Gern mit Balkon und noch lieber mit einer kleinen Terrasse, auf die die Abendsonne scheint.

So weit zu den Idealvorstellungen.

»Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass wir das schaffen.«

»Gemeinsam schaffen wir alles!« Bastian steht auf und geht zu seiner Freundin hinüber. Er legt ihr die Hände auf die Schulterblätter und beginnt sie zu massieren. »Ich habe vorige Woche beim Hanteltraining im Fitnessclub einen Makler kennengelernt. Der ist zwar auf den ersten Blick ein bisschen schmierig und anbiedernd, aber man gewöhnt sich dran. Und er scheint was vom Geschäft zu verstehen. Ich hab morgen am frühen Abend einen Termin für uns gemacht. Dann kann er uns mal erzählen, was hier auf dem Immobilienmarkt realistisch ist.«

Silja, deren Augen immer noch geschlossen sind und die gerade wohlig unter Bastians Händen geseufzt hat, seufzt ein zweites Mal. Jetzt klingt es allerdings weniger wohlig und deutlich angespannter.

»Was auf dem Sylter Immobilienmarkt realistisch ist, kann ich dir auch ohne Makler erklären. Jede halbwegs akzeptable Wohnung wird doch inzwischen an Feriengäste vermietet. Die kommen zwar nicht im November oder Januar. Aber dafür kannst du von Mai bis September locker 3000 Euro pro Monat kassieren. Und über Weihnachten und Neujahr genauso. Und selbst der Februar mit dem Biikebrennen wird immer beliebter bei den Touristen. Warum sollte also irgendein Irrer uns eine Wohnung für die 800 Euro monatlich vermieten, die wir maximal zahlen können. Das lohnt sich einfach nicht.«

»Du weißt genauso gut wie ich, dass es immer wieder Wohnungsprogramme nur für Sylter gibt.«

»Ja, schon klar. Etwa zwanzig Wohnungen für 200 Interessenten. Oder waren es 2000? Wahrscheinlich sollten wir beide froh sein, dass wir überhaupt jeder eine Bleibe haben. Und dann auch noch in Westerland. Ich kann zur Arbeit laufen und du auch. Das ist schon der Jackpot. Andere pendeln von Niebüll aus. Du musst dir nur mal die Frühzüge angucken.«

»Weiß ich doch alles. Aber trotzdem. Ich glaube einfach daran, dass wir beide die Nadel im Heuhaufen finden.«

»Du bist eben ein unverbesserlicher Optimist.«

Silja legt den Kopf weit in den Nacken, schlägt die Augen auf und spitzt die Lippen zum Kuss. Als Bastian sich gerade über sie beugen will, klingelt das Telefon. Unwillig greift Bastian über Siljas Schreibtisch hinweg nach dem Hörer.

»Kriminalpolizei Westerland, Kreuzer am Apparat.«

Weil Bastian immer noch dicht hinter ihr steht, hört Silja das laute Schluchzen am anderen Ende der Leitung ebenso wie die spitzen Schreie im Hintergrund.

»Hauptkommissar Kreuzer hier. Was ist denn los?«, will Bastian jetzt wissen. Eine Frauenstimme antwortet schrill und von merkwürdigen Pausen unterbrochen.

»Ich bin am Strand zwischen Wenningstedt und Kampen. Direkt vor Wonnemeyer. Ich arbeite hier und gerade wollte ich auf der Terrasse nach dem Rechten sehen. Und da gucke ich runter zum Strand und da liegt … also da liegt eine Möwe direkt am Fuß der Treppe. Der Kopf fehlt, aber, aber … das ist noch nicht alles.«

Wieder unterbricht Schluchzen die Rede.

»Jetzt sagen Sie schon.«

»Also da fehlen auch Federn … und es sieht aus, als ob jemand den halben Vogel gerupft hätte. Und außerdem ist der ganze Leib – sagt man das so bei Vögeln?«

»Was ist mit dem Leib?«, erkundigt sich Bastian streng.

Silja weiß, dass es oft hilfreich sein kann, wenn man die Aufregung von Zeugen eines Gewaltverbrechens einfach ignoriert und ihnen damit das Gefühl vermittelt, sich in einer halbwegs normalen Situation zu befinden.

»Also der Leib ist offen, und da hängen alle möglichen Sachen heraus.«

»Sachen. Was für Sachen? Gedärme? Oder Dinge, die gar nicht in einen Tierleib gehören?«

»Gedärme, glaube ich«, antwortet die Stimme aus dem Telefonhörer. Dann hört man einen dumpfen Laut, als fiele ein Handy zu Boden, und anschließend würgende Geräusche.

»Kann es sein, dass ein Raubvogel die Möwe gerissen hat?«, fragt Silja leise.

Bastian schüttelt energisch den Kopf. »Wohl kaum. Ein Raubvogel kann zwar einen Leib aufreißen und die Gedärme herausziehen, aber wie sollte er den Möwen den Hals umdrehen? Nein, da haben wir es wohl eher mit einem besonderen Tierfreund zu tun.«

»Bist du sicher, dass wir uns darum kümmern müssen?«

»Wer soll es sonst tun? Oder wollen wir warten, bis unserem Tierfreund vielleicht das Material nicht mehr reicht und er sich größeren Objekten zuwendet?«

»Menschen?«

Bastian zuckt die Schultern. »Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber jeder Triebtäter fängt klein an. Und wenn dem gestern und vorgestern noch das Köpfe-Umdrehen gereicht hat und er jetzt schon den ganzen Vogel ausweidet, dann ist das für einen Zeitraum von drei Tagen eine ziemlich rasante Steigerung, die wir ernst nehmen sollten.«

Mittwoch, 4. Oktober, 10.30 Uhr, Bodils Ponyfarm, Braderup

»Papi, bist du eigentlich früher auch mal geritten?«

Mette Winterberg stellt die Frage beiläufig, sie sieht sich noch nicht einmal um, während sie mit wehenden Haaren durch den gewölbten Torbogen läuft, hinter dem sich die Stallungen und die Weiden der Ponyfarm befinden. Gerührt beobachtet Sven, wie sehr seine Tochter es genießt, hier zu sein.

»Nicht wirklich. Ich glaube, das ist eher was für Mädchen«, ruft er ihr hinterher.

»Echt? Aber warum denn?«

Mette steuert direkt auf die Koppel zu, wo sich ihr Lieblingspony schon an den Zaun drängt. Die dunklen Augen des Tieres fixieren das Mädchen, und sein Hals ist erwartungsvoll gereckt. Die anderen Pferde heben nur kurz die Köpfe aus der Tränke und schlagen dann weiter ungerührt mit ihren Schweifen nach den Fliegen.

»Guck mal, Rapunzel hat schon auf mich gewartet.«

»Auf dich und dein Leckerli«, korrigiert sie Sven, als Mette die beiden Zuckerwürfel aus der Tasche ihrer Jeans holt und sie dem Shetlandpony vors Maul hält.

Mette schmiegt ihre Wange an das glänzende Fell des Pferdehalses und streicht mit der flachen Hand über die Blesse des Ponys. Auf ihrem Gesicht liegt ein Strahlen.

»Rapunzel ist mein absoluter Liebling. Und ich finde es so toll, dass du dir freigenommen hast, um mich herzubringen.«

»Hoffentlich sieht Bastian das auch so.«

»Aber ihr seid doch Freunde.«

»Ja, aber er ist immer noch mein Chef.«

»Bestimmt hat er nichts dagegen! Er muss doch wissen, dass es wichtig ist, dass du auch mal siehst, wie gut ich reiten kann.«

Sven nickt unkonzentriert, während er beobachtet, wie eine ausgesprochen attraktive junge Frau den Stall verlässt. Ihre schlanken Glieder scheinen sich wie zu einer heimlichen Musik zu bewegen, und ihr helles, leicht gelocktes Haar weht im Wind wie eine Fahne. Am Zügel führt sie einen muskulösen Hengst, dessen Fell von fast durchsichtigem Weiß ist. Bei jeder Bewegung des schönen Tieres glänzt es in der Sonne wie polierter Marmor. Jeder Muskel und alle Sehnen zeichnen sich deutlich unter dem Fell ab. Sven muss an die Statuen in den vatikanischen Museen denken, die er vor Jahren mit Anja bestaunt hat. Plötzlich kann er verstehen, welche Faszination von dem perfekten Muskelspiel der edlen Tiere ausgeht.

Auch Mette ist der Auftritt der jungen Frau mit ihrem Schimmel nicht entgangen. Völlig gebannt hängt ihr Blick an den beiden, während sie aufgeregt wispert: »Sieh mal Papi, da kommen Tess und Hektor.«

Mette lässt den Hals ihres Ponys los und winkt aufgeregt zu dem spektakulären Paar hinüber. Zu Svens nicht geringem Erstaunen bleibt die junge Frau sofort stehen und winkt zurück. Ein strahlendes Lächeln überzieht ihr Gesicht, dann kommt sie mit ihrem Pferd direkt auf Vater und Tochter zu.

»Hallo, Mette. Schön, dich zu sehen.« Sie streift Sven mit einem mehr als kühlen Blick unter schweren dunklen Brauen. »Dein Vater?«

Mette nickt, und Sven holt Luft, um sich vorzustellen, doch bevor er etwas sagen kann, redet die Schönheit schon weiter. Sie ist jetzt wieder ganz auf seine Tochter konzentriert.

»Bist du gerade angekommen? Sollen wir zusammen ausreiten? Ich könnte dir einen tollen Weg zeigen.« Mit einer geschmeidigen Bewegung dreht sie sich in der Hüfte und weist mit dem ausgestreckten Arm nach Osten. »Immer hier entlang bis hinunter zum Watt und dann durchs Wasser bis nach Munkmarsch.«

»Aber das ist doch gefährlich«, wendet Mette zögernd ein. Ihre Augen suchen nach der etwas pummeligen blonden Frau, die die Ponyfarm betreibt. »Annika hat vorgestern gerade gesagt, dass wir besser nicht dahin sollen, weil es so viele Untiefen im Watt gibt.«

Die Schönheit zuckt mit ihren schmalen Schultern, die Sven plötzlich sehr knochig vorkommen.

»Und wenn schon. Früher sind sie da immer geritten, ich hab sie gefragt. Und es ist wirklich toll, glaub mir.«

Mette nickt verträumt. Sven sieht deutlich, dass seine Tochter kaum den Blick von Tess abwenden kann. Bisher dachte er, dass sich ihre kindliche Schwärmerei ausschließlich auf Pferde bezieht, doch jetzt muss er feststellen, dass sie fast schon vernarrt in die junge Frau zu sein scheint.

»Wenn Annika das verboten hat, solltet ihr euch auch danach richten«, mahnt er.

Die junge Frau, deren Namen er schon wieder vergessen hat, nickt kaum wahrnehmbar. »Ist schon okay, ich will mich nicht mit deinem Daddy anlegen«, murmelt sie, ohne ihn anzusehen. Sven entgeht nicht, dass ihre Augen eine ganz andere Sprache sprechen. Fast schon verlangend sehen sie in Mettes kleines Gesicht, das immer noch zu ihr heraufstrahlt. Dann lässt sie den Zügel des Schimmels los, umfasst mit beiden Händen Mettes Kopf und beugt sich weit zu ihr herunter.

»Wir reden später noch einmal darüber, meine Süße«, flüstert sie in Mettes Ohr. Sven hat Mühe, ihre Worte zu verstehen, aber er bietet seine ganze Konzentration auf. Mette strahlt und schließt kurz die Augen wie beseelt. Sven kann das gar nicht mitansehen und blickt stattdessen auf seine Uhr.

»Wenn du nicht bald aufbrichst, dann wird das mit deinem Ausritt nichts mehr. Ich hab nicht ewig Zeit. Um zwölf will ich spätestens wieder im Kommissariat sein.«

»Dein Vater ist bei der Polizei?« Der Kopf der Schönheit schnellt herum und ihre Augen, die eben noch verträumt und seltsam abwesend gewirkt haben, blicken jetzt irritiert und sehr aufmerksam.

»Kriminalpolizei«, sagt Mette mit Stolz in der Stimme.

»Ach was. Das hast du gar nicht erzählt.« Ein forschender Blick streift Sven. Dann überzieht ganz plötzlich wieder dieses strahlende Lächeln das Gesicht der jungen Frau. Sie scheint es nach Belieben an- und wieder ausknipsen zu können.

»Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Tess ist mein Name. Tess Andres. Ihre Tochter und ich haben uns in der letzten Woche ein bisschen angefreundet. Ich hoffe, es ist für Sie in Ordnung, wenn wir ab und an miteinander ausreiten.«

»Weiß meine Frau davon?«, erkundigt sich Sven misstrauisch.

»Ja, natürlich. Anja freut sich darüber, dass Mette in Begleitung ist, dann kann sie in der Zwischenzeit ein paar Besorgungen machen. Und vielleicht haben Sie ja auch noch etwas vor …«

»Na ja, es wäre gar nicht schlecht, wenn ich schon früher zurück könnte«, antwortet Sven unschlüssig. »Aber irgendwie muss Mette ja auch wieder nach Hause kommen.«

»Ich könnte sie nach Hause bringen. Nach unserem Ausritt.« Die junge Frau lächelt einnehmend. Plötzlich wirkt sie ganz harmlos und vertrauenerweckend.

»Au ja, Papi«, schaltet sich Mette ein. »Wir reiten auch ganz bestimmt nicht nach Munkmarsch und schon gar nicht durchs Watt.«

»Das will ich dir auch geraten haben«, mahnt Sven und spürt, wie sein Widerstand schmilzt. Schließlich nickt er der jungen Frau unentschlossen zu. »Also wenn es Ihnen wirklich keine Umstände macht, dann nehme ich Ihr Angebot gern an. Sie wissen, wo wir wohnen?«

»Aber Papi, ich bin doch schon groß. Das kann ich Tess alles zeigen. Und zur Not kann ich dich anrufen. Schon vergessen?«

Mette klopft stolz auf die Seitentasche ihres Anoraks, in der sich ihr funkelnagelneues Handy befindet.

»Gut, dann viel Spaß euch beiden!«

Zögernd wendet sich Sven Winterberg von seiner Tochter und ihrer Reitgefährtin ab. Ganz wohl ist ihm bei der Sache nicht. Aber vielleicht sollte er sich besser daran gewöhnen, dass Mette kein kleines Kind mehr ist. Und wenn das Lütte erst mal da ist, werden er und Anja sich noch darüber freuen, eine so selbständige Tochter zu haben.

Mittwoch, 4. Oktober, 10.42 Uhr, Strandrestaurant Wonnemeyer, Wenningstedt

»Und Sie wollen im Ernst von mir verlangen, dass ich eine tote Möwe auf meinen Seziertisch lege?« Die Stimme des Gerichtsmediziners Dr. Olaf Bernstein transportiert selbst durchs Telefon eine eisige Kälte. »Also ehrlich, Kreuzer, Ihnen ist wohl der letzte Erfolg zu Kopf gestiegen. Nur weil Sie im Sommer die Mordserie um die Malerclique so brillant aufgeklärt haben, müssen Sie sich jetzt nicht einbilden, dass wir hier auf der Insel von lauter Triebtätern umgeben sind.«

»Die Möwe ist geköpft und ausgeweidet worden. Sie liegt direkt vor mir auf der Treppe vom Wonnemeyer zum Strand runter. Und glauben Sie mir, das ist bestimmt kein Zufall, sondern die hat jemand ganz bewusst so drapiert«, entgegnet Bastian Kreuzer eindringlich, während er aus dem Augenwinkel beobachtet, wie sich ein Pulk Neugieriger hinter der provisorischen Absperrung sammelt. Auch oben auf der breiten Terrasse des Strandrestaurants drängen sich Gäste und Angestellte an der Brüstung. Allen steht die Neugier ins Gesicht geschrieben.

Nur Dr. Olaf Bernstein schweigt.

»Jetzt zieren Sie sich doch nicht so. Wir sind schließlich ganz bei Ihnen in der Nähe. Es sind höchstens zehn Minuten zur Nordseeklinik«, beschwört ihn Bastian Kreuzer. »Es wäre wirklich kein Aufwand. Und das Ganze kann doch kein Zufall sein.«

»Vergessen Sie’s. Diese Angelegenheit fällt absolut nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Zufall oder nicht. Bringen Sie mir eine ordentliche Leiche und ich walte meines Amtes. Für die tote Möwe ist höchstens der Veterinär zuständig. Wenn überhaupt. Schönen Tag noch.«

Mit einem letzten abfälligen Schnaufen unterbricht Dr. Bernstein die Verbindung.

Bastian Kreuzer atmet einmal tief durch, um sich zu beruhigen. Der Anblick des Vogels ist alles andere als appetitlich, und allein schon bei der Vorstellung, sich dem Kadaver wieder zuwenden zu müssen, wird Bastian schlecht. Zum Glück fegt ein kräftiger Herbstwind über den Strand, der wenigstens die üblen Gerüche vertreibt.

Langsam geht Bastian zu Silja hinüber, die zusammen mit zwei uniformierten Kollegen näher am Meer steht und wie abwesend übers Wasser blickt. Die spritzende Gischt sättigt die Luft mit dem würzigen Duft nach Schlick, Salz und Jod. Ganze Scharen von höchst lebendigen Möwen kreisen über den Wellen auf der Suche nach fetter Beute. Nur einige von ihnen haben sich abgesondert und beäugen neugierig, wenn auch aus sicherer Entfernung das tote Tier auf der Treppe.

»Möwen sind Allesfresser«, erklärt Silja leise. »Die nehmen auch Aas, wenn’s sein muss. Und wie man sieht, machen sie sogar vor ihren toten Artgenossen nicht halt.«

»An denen könnte sich Bernstein mal ein Beispiel nehmen«, brummt Bastian.

»Wieso? Mit toten Artgenossen hat er es durchaus«, widerspricht Silja.

»Zugegeben. Aber unsere Möwe ist ihm völlig schnuppe. Er hat mich eiskalt abblitzen lassen.«

»Und jetzt?«

Die Kommissarin guckt ratlos, fordert aber gleichzeitig die umstehenden Neugierigen mit einer energischen Geste zum Weitergehen auf. Als sich der Strandabschnitt langsam leert, beginnt sie, auf der Stelle zu treten und zieht den Reißverschluss ihrer Daunenjacke zu.

»Wird ganz schön frisch, wenn man sich nicht bewegt. Also, was machen wir jetzt?«

»Wir nehmen sie mit.«

»Wen? Die Möwe?«

»Klar, wen sonst.«

»Und dann? Wo sollen wir die denn lagern? Wenn die ins Warme kommt, fängt sie erst recht an zu stinken. Willst du die ganze Polizeiwache verpesten?«

»Wir könnten sie vielleicht einfrieren, bis uns was eingefallen ist«, schlägt Bastian vor.

»Einfrieren. Zu Hause im 4-Sterne-Fach vom Kühlschrank, oder wie? Du spinnst wohl.«

»Silja, es ist ja nur für ein paar Tage. Ich bin fest davon überzeugt, dass das hier kein Zufall ist. Und auch kein Dummer-Jungen-Streich.«

»Warum eigentlich nicht? Ich könnte mir das ganz gut vorstellen. Ein paar Pubertierende, die einen geheimen Club gegründet haben und jetzt ihre neuen Mitglieder mit möglichst ekligen Aufnahmeritualen schocken wollen.«

»Meinst du wirklich?«

Zweifelnd wirft Bastian einen Blick über die Schulter zu dem toten Tier. Aus der Entfernung wirken die abgespreizten Flügel, der offene Hals und der klaffende Leib wie bizarre Objekte, erbarmungslos ausgeleuchtet von dem klaren Herbstlicht. Die losen Federn, die den Kadaver umgeben haben müssen, sind längst weggeweht, und durch die wenigen, die noch an Körper und Flügeln haften, fährt der Westwind so heftig, dass es wirkt, als zucke der kopflose Vogelleib immer noch im Todeskampf. Der Anblick ist mehr als eklig und die Versuchung groß, sich auf Siljas Deutung einzulassen. Sie könnten den Kadaver einfach eintüten und fachgerecht entsorgen lassen, so wie die Polizei es mit jeder toten Taube macht, die auf öffentlichem Gelände gefunden wird.

»Jetzt komm schon.«

Ein aufmunternder Rippenstoß Siljas befördert Bastians Entscheidung. Er winkt die beiden uniformierten Kollegen zu sich und weist auf die tote Möwe.

»Ab in den Kadaverbeutel und weg damit. Was man mit dem armen Vogel gemacht hat, ist zwar Tierquälerei und grober Unfug, aber noch lange kein Fall für die Kriminalpolizei.«

»Und wenn sich das noch steigert?«, wagt einer der beiden Kollegen einzuwenden.

»Wird schon nicht«, antwortet Bastian, wobei ihm der Zweifel im Gesicht geschrieben steht.

Mittwoch, 4. Oktober, 11.17 Uhr, Wattweg, Munkmarsch

Klaas Menken kneift die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Hinter dem niedrigen Sprossenfenster seines Wohnzimmers reißt der Wind den Bäumen die ersten Blätter von den Zweigen. Er wirbelt sie in wildem Tanz durch die Luft, ein Ballett in Gelb und Rot vor dem diffusen Graublau von Himmel und Watt. Draußen ist es seit Tagen kalt und stürmisch, aber Klaas Menken stört das nicht. Im Gegenteil. Jetzt sind endlich weniger Urlauber unterwegs.

Das Grundstück von Menkens altem Friesenhaus grenzt direkt an den Wattweg, der von Braderup nach Keitum führt und im Sommer zu den beliebtesten Wanderrouten Sylts gehört. Zum Glück sind die Kiefern und Apfelbäume an der Grundstücksgrenze alt und hoch, sie schirmen die Gespräche der Spaziergänger ebenso ab wie ihre neugierigen Blicke. Auch von den Reitern, die den schmalen Pfad neben dem Spazierweg benutzen, bekommt Menken wenig mit. Jedenfalls im Sommer, wenn die Bäume Laub tragen und das Fenster weit offen steht. Pferdewiehern, Möwenkreischen, das klatschende Wasser sind die Sommermelodie des alten Mannes. Leider auch das Schreien und Toben der Kinder, die die Feriengäste aus der unteren Wohnung viel zu häufig in dem großen verwilderten Garten herumtollen lassen. Über Jahrzehnte hat Klaas Menken diesen Garten hingebungsvoll angelegt, hat täglich Stunden in dem würzigen Heideduft, der sich mit scharfem Pferdekot und dem süßen Parfüm der wilden Rosen mischte, verbracht. Doch seit er so gebrechlich geworden ist, dass er die kleine Wohnung unterm Dach kaum noch verlassen kann, verkommt der Garten mehr und mehr, weil seine sture Tochter sich einfach nicht um die Pflege kümmern will.

Bei dem Gedanken an Andrea und ihren nichtsnutzigen Mann schnaubt Klaas Menken abfällig durch die Nase. Er hat diesen Torben von Anfang an nicht gemocht. Sein Schwiegersohn ist ein Großmaul und Tunichtgut und ein Säufer noch dazu. Aber Andrea war ja wie verhext von Torbens kräftigem Körper und der tiefen Stimme. Als sie ihn kennenlernte, war er Bademeister am Kampener Strand. Einer, der fesche Blondinen aus den Fluten rettete, wenn sie sich bei stürmischer See zu weit hinausgewagt hatten. Einer, auf dessen schrillen Pfeifton sogar die Reichen hörten, wenn sie die rote Flagge am Strand missachtet hatten, um sich selbst wer weiß was zu beweisen. Oder um wer weiß wem zu imponieren.

So einer war Torben Töpfer. War, wohlgemerkt. Inzwischen ist es mit Klaas Menkens Schwiegersohn ziemlich bergab gegangen. Die Muskeln sind einer stattlichen Wampe gewichen, und die tiefe Stimme verfehlt schon lange ihre Wirkung auf Frauen. Nur die Gier in seinem Blick ist geblieben. Auch wenn sie sich mittlerweile eher auf weltliche Dinge als auf fleischliche richtet.

Klaas Menken überlegt angestrengt, wann er den ungeliebten Schwiegersohn eigentlich zum letzten Mal gesehen hat. Es muss Monate her sein. Und es gab damals eine ziemliche Brüllerei, das weiß er noch. Torben wurde zuerst dreist und dann ausfallend. Warf dem Schwiegervater Geiz und Eigensucht vor. Tat so, als gehörten Grundstück und Friesenhaus am Munkmarscher Watt längst Andrea und ihm und als sei es nur ihrer beider Gnade zu verdanken, dass Klaas Menken überhaupt noch die obere Wohnung nutzen durfte. Da kannte er den alten Menken aber schlecht. Bei dem Gedanken an seine wortgewaltige Replik muss Klaas Menken immer noch schmunzeln. Unmissverständlich hat er klargestellt, wer Herr im Hause ist. Es ging ihm gar nicht ums Prinzip, seinetwegen soll Andrea ruhig einmal alles erben, schließlich ist sie sein einziges Kind, aber sie wird sich schön gedulden müssen, bis er abkratzt. Er wird ihr nichts frühzeitig überschreiben und er wird auch nicht ins Heim gehen. Auf gar keinen Fall, da kann sie warten, bis sie schwarz wird.

Irritiert fasst sich Klaas Menken ans Herz, er spürt, wie ihn allein der Gedanke an die damalige Auseinandersetzung aufregt.

Aber der Streit hat immerhin ein Gutes gehabt. Seitdem hat Torben Töpfer keinen Fuß mehr in Klaas Menkens Haus gesetzt. Selbst Andrea kommt seltener. Wenn auch ihre Vorstöße nie ganz aufgehört haben. Immer wieder fängt sie von den hohen Immobilienpreisen an, die beim Verkauf des alten Hauses vermögende Leute aus ihnen machen würden, und versucht, ihren Vater mit dem Komfort, den es angeblich in diversen Senioreneinrichtungen gibt, zu locken. Senioren. Wenn er das Wort nur hört, wird ihm schlecht. Früher hießen seinesgleichen Greise, und das Wort beschrieb ziemlich genau, was sie waren. Sabbernde, schwerhörige Alte, die sich starrsinnig weigerten, zu sterben. Na und? Trotzig lehnt sich Klaas Menken in seinem Sessel zurück. Soll Andrea sich ruhig noch ein bisschen gedulden. Und mit ihr der ebenso cholerische wie faule Schwiegersohn, der sich natürlich auch nie um den Garten gekümmert hat.

Aber was soll’s. Bald wird das Herbstlaub gnädig die Beete bedecken, in denen längst üppiges Unkraut wuchert. Seit zwei Wochen sind die Temperaturen beharrlich gesunken, und seit dem Wochenende liegt die alte Wolldecke wieder über Menkens Knien, die Heizung in der Nische blubbert vor sich hin, und das Sprossenfenster bleibt geschlossen. Tags wie nachts. Trotzdem lässt Klaas Menken das Watt jenseits seines Fensters kaum aus den Augen. Nur wenn die Pflegerin da ist oder seine Tochter ihm wieder einmal nörgelnd zusetzt, tut er so, als sei ihm die Außenwelt egal.

Doch in Wirklichkeit ist nur noch das Draußen für ihn interessant.

Er weiß nicht mehr genau, wann seine Schwester zum ersten Mal aufgetaucht ist, ihr wehendes Haar im Mondschein leuchtete und der wilde Galopp des Schimmels durch die Nacht hallte. Es war im April oder Mai, und natürlich hat er sich alles nur eingebildet, denn seine Schwester ist schließlich tot, seit vielen Jahrzehnten schon. Aber was heißt das schon? Tot sind nur die, die wir auch vergessen haben. Und Klaas Menken wird seine kleine Schwester, der er so großes Unrecht zugefügt hat, wohl nie vergessen können. Und er will es auch nicht.

Umso mehr erstaunt es ihn, dass auch sie ihn nicht vergessen hat, ja dass sie sogar zurückgekehrt ist an den Ort ihrer Kindheit und Jugend, dass sie immer wieder ausgerechnet zu ihm zurückkehrt, wenn auch nur selten, heimlich und nachts.

Manchmal kommt sie seitdem sogar in sein Zimmer, steht plötzlich neben oder hinter ihm, streichelt über sein schütteres Haar und murmelt leise beruhigende Worte in sein Ohr. Er versteht nicht jedes dieser Worte, aber ihr Sinn ist eindeutig. Sie verzeiht ihm. Nur darum ist sie zurückgekommen, nur darum reitet sie nachts durchs Watt. Es ist ein Zeichen, das ihn beruhigen soll. Denn irgendwann, in nicht allzu ferner Zeit wird auch er hinübergehen und sich den letzten Fragen stellen müssen, und dann wird das Verzeihen seiner Schwester schwer wiegen und vielleicht sogar alles entscheiden, davon ist Klaas Menken fest überzeugt.

Erschöpft schließt der alte Mann die Augen. Ein wenig Schlaf wäre jetzt schön. Nachts sitzt er schließlich stundenlang wach und starrt hinaus aufs Watt. Wartet auf die Schwester und ihren Schimmel im Mondlicht. Will sie um nichts in der Welt verpassen. Lebt eigentlich nur noch für diesen Anblick. Tagsüber ist er entsprechend müde. Schon spürt Menken, wie ein Schleier sich über seine Wahrnehmung legt, sein Atem ruhiger wird und selbst der Herzschlag sanfter. Er schließt die Augen, zieht die Decke über den Knien etwas höher und lehnt den Kopf entspannt gegen die gepolsterten Ohren des alten Sessels.

Mittwoch, 4. Oktober, 11.25 Uhr, Spielhalle Golden Goal, Westerland

»Geschafft!«

Mit einer entschiedenen Bewegung wringt Andrea Töpfer den Feudel ein letztes Mal im Aufsatz des Wischeimers aus. Der Fliesenboden des schmalen, langgestreckten Raums glänzt vor Nässe, und ein scharfer Zitronengeruch kämpft gegen die Reste von Tabakrauch und Alkoholdunst. Seit einer halben Stunde steht die Außentür weit offen, längst ist die Kälte in alle Ecken gedrungen. Doch die Gerüche der letzten Nacht hat sie nur unvollkommen vertreiben können. Denn gestern, am Tag der deutschen Einheit, war die Bude voll, endlich einmal wieder, wie sie sich insgeheim eingesteht.

Torben und Andrea reden seit ihrem letzten großen Streit nicht mehr über den drohenden Ruin. Was soll das ganze Gequatsche auch bringen? Sie würden sich doch nur wieder gegenseitig fertigmachen, so wie damals, als sie einen letzten Versuch unternommen haben, ihren Vater umzustimmen. Aber der eigensinnige Alte blieb stur.

Andrea Töpfer wirft einen heimlichen Blick zu ihrem Mann hinüber, der unwillig die Spielautomaten an den Wänden entstaubt und den Tresen wischt. Eine Putzfrau haben sie längst nicht mehr. Und die Hypothek bei der Bank ist auch nur verlängert worden, weil der Sachbearbeiter ein alter Schulfreund von Torben ist. Einen Risikoaufschlag müssen sie trotzdem zahlen. Und wenn in den nächsten vier Wochen nicht ein Wunder geschieht, dann wird ihnen das am Monatsende nicht noch einmal möglich sein. Die Frau vom Fleischer hat schon mehrmals mahnend die Summe genannt, die Andrea ihr inzwischen schuldig ist, obwohl sie längst nur noch Suppenfleisch und die billigste Mortadella kauft. Beim Aldi würde auch das zwar nur die Hälfte kosten, aber dort kann man nicht anschreiben lassen. Und die Putzstelle, die Andrea seit einem Jahr zusätzlich hat, ist ihr vorige Woche zu allem Unglück gekündigt worden. Der Bürobetreiber habe sich für ein Facility-Unternehmen entschieden, so stand es in dem kurzen Anschreiben. Facility-Unternehmen, wenn sie das Wort nur hört, sieht Andrea schon rot. Sie weiß genau, was sich dahinter verbirgt. Ein skrupelloser Menschenhändler, der bestimmt illegal Arbeitskräfte aus dem Ostblock beschäftigt. Andrea reißt den Eimer mit dem Schmutzwasser hoch, stapft in das schmale fensterlose Bad und gießt die Brühe in hohem Bogen ins Klo. Hat man ja gestern Abend alles im Krimi gesehen. Als die magere Kommissarin dem schmierigen Typen auf der Mattscheibe ins Bein geschossen hat, konnte sich Andrea ein triumphierendes Schnauben nicht verkneifen. Den fragenden Blick Torbens hat sie dann aber lieber ignoriert. Er weiß noch nichts von der Kündigung, Andrea hat Angst, dass er wieder ausrastet. Beim letzten Mal sind zwar nur ein paar Stühle zu Bruch gegangen, aber ihre Rippenprellung schmerzt immer noch, obwohl das schon mehr als drei Monate her ist.

»Was gibt’s eigentlich zum Mittag?«

Torbens Stimme jagt ihr einen Schauer über den Rücken. Aber anders als damals, als sie sich in den schmucken Bademeister verguckt hat. Wie glücklich war sie, als es ihr endlich gelungen war, diesen umschwärmten Typen für sich zu gewinnen. Andrea schaut kurz in den Spiegel über dem Waschbecken und dann schnell wieder weg. Als junge Frau war sie vielleicht keine Schönheit, aber doch recht apart. Jetzt sind die einstmals dunklen Haare von schmutziggrauen Strähnen durchzogen und lieblos nach hinten gebunden. Ihre Ohren werden immer größer, das Kinn hängt, und die Schlupflider lassen vor allem am Morgen ihre Augen winzig erscheinen. Um den Mund hat sich die Bitterkeit in tiefen Furchen verewigt, und ihre Haut wirkt fahl und schlaff.

»Kartoffeln mit Zwiebeln«, antwortet Andrea zögernd und kommt mit dem leeren Eimer in der Hand zurück in den Tresenraum, an dessen Wänden die Spielautomaten wie unfreiwillige Zeugen ihrer ewigen Streitereien stehen.

»Das essen wir schon seit vier Tagen.«

»Ist eben billig. Morgen mache ich Kohl.« Andrea senkt den Blick.

»Kohl!« Torben spuckt das Wort aus wie einen ausgelutschten Kaugummi. »Wie wär’s mal mit Rouladen? Oder wenigstens Rippchen.«

»Die alte Meyer lässt mich nicht mehr anschreiben.«

Anstelle einer Antwort greift Andreas Mann tief in die Lade hinter dem Tresen, in der sie ihre Einnahmen aufbewahren. Er donnert ihr seine Faust mit den Scheinen direkt vor die Brust. Die Rippen schmerzen, aber noch mehr schmerzen Torbens Worte.

»Da, du blöde Versagerin. Kannst noch nicht mal was Ordentliches kochen. Nimm das Geld und kauf endlich mal was Anständiges, sonst …«

»Okay, ja, sofort«, beeilt sich Andrea zu antworten, während sie spürt, wie die Angst alle ihre Nerven lähmt. Trotzdem wagt sie einen Einwand. »Vielleicht wäre es besser, wir würden das Geld zurücklegen. Für die nächste Bankrate, du weißt schon.«

»Ich kann deine Zwiebeln nicht mehr riechen. Die sind doch auch schon halbverfault und vertrocknet wie du.«

»Torben, bitte. Lass uns nicht streiten. Wir müssen bestimmt nicht mehr lange durchhalten …«

»Meinst du, der Alte macht’s nicht mehr lange?«

Die unverblümte Hoffnung in Torbens Stimme schmerzt Andrea. Trotzdem antwortet sie versöhnlich.

»Ich könnte ja noch mal hingehen. Besser ohne dich. Wenn ich ihm alles erkläre, borgt er uns vielleicht was.«

Andrea hasst sich selbst für die Lüge. Der Vater kann von seiner kargen Rente kaum selbst leben, das weiß sie genau. Er hat nichts zu verleihen. Er hat nur das Haus. Und das will er nicht verkaufen.

»Tu, was du nicht lassen kannst.«