9,99 €

Mehr erfahren.

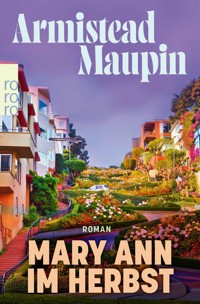

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Stadtgeschichten

- Sprache: Deutsch

Mary Ann Singleton kehrt nach San Francisco zurück, leider aus traurigem Anlass: Sie hat Krebs. Zu Hause will sie sich nicht behandeln lassen, erst recht nicht, seit sie bei einem Skype-Chat live miterleben musste, wie ihr Mann sie mit ihrer persönlichen Lebensberaterin betrog. Mary Ann will die Scheidung und findet Trost im Kreis ihrer alten Freunde: Michael Tolliver, Ben, Shawna, DeDe und D'Or. Doch gerade als Mary Ann es sich im Gartenhäuschen von Michael und Ben gemütlich gemacht hat, fliegt ihr ihre bunt schillernde Vergangenheit um die Ohren … «Vielleicht das herausragendste Stück Unterhaltungsliteratur, das Amerika je hervorgebracht hat.» Salon

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 376

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Armistead Maupin

Mary Ann im Herbst

Roman

Über dieses Buch

Ein Herbst in Kalifornien. Ein Nachhausekommen. Ein Wiedersehen.

Mary Ann Singleton kehrt endlich nach San Francisco zurück, leider aus traurigem Anlass: Sie hat Krebs. Zu Hause in Connecticut will sie sich nicht behandeln lassen, erst recht nicht, seit sie bei einem Skype-Chat live miterleben musste, wie ihr Mann sie mit ihrer persönlichen Lebensberaterin betrog. In der Stadt an der Bucht findet sie Trost im Kreis ihrer alten Freunde: Michael Tolliver, Ben, Shawna, DeDe und D’Or heitern sie auf, bleiben selbst aber auch nicht unberührt von Mary Anns unverhoffter Rückkehr. Die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen. Und gerade als Mary Ann es sich im Gartenhäuschen von Michael und Ben gemütlich gemacht hat, fliegt ihr ihre bunt schillernde Vergangenheit um die Ohren …

Wehmütig und gewohnt witzig kommt das Wiedersehen rund um den Clan der Barbary Lane daher. Ein großer Spaß für alle Fans von Maupins «Stadtgeschichten».

«Vielleicht das herausragendste Stück Unterhaltungsliteratur, das Amerika je hervorgebracht hat.» Salon

Vita

Armistead Maupin, geboren 1944 in Washington, studierte Literatur an der University of North Carolina und arbeitete als Reporter für eine Nachrichtenagentur. Er schrieb für Andy Warhols Zeitschrift Interview, die New York Times und die Los Angeles Times. Seine Geschichten aus San Francisco, die berühmten «Tales of the City», verfasste er über fast zwei Jahrzehnte als täglichen Fortsetzungsroman für den San Francisco Chronicle. Maupin lebt mittlerweile in Großbritannien.

Impressum

Die englische Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel «Mary Ann in Autumn» bei HarperCollins, New York.

Die vorliegende deutsche Fassung von «Mary Ann im Herbst» wurde für diese Neuausgabe sprachlich durchgesehen. Im Zuge dessen waren einzelne zum Zeitpunkt der ursprünglichen Übersetzung gewählte Begrifflichkeiten zu ändern, da sie den Differenzierungen des Originals keine Rechenschaft trugen. Weitere damals noch übliche Formulierungen des englischen Originaltexts wurden aus Gründen der Werktreue äquivalent übersetzt beibehalten.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2025

Copyright © 2012 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

«Mary Ann in Autumn» Copyright © 2010 by Literary Bent, LLC

Redaktion Lisa Kuppler

Covergestaltung FAVORITBUERO, München

Coverabbildung Shutterstock

ISBN 978-3-644-02456-4

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für Laura Linney

We shall not cease from exploration

And the end of all our exploring

Will be to arrive where we started

And know the place for the first time.

Werden wir nicht nachlassen in unserm Kundschaften

Und das Ende unseres Kundschaftens

Wird es sein, am Ausgangspunkt anzukommen

Und den Ort zum erstenmal zu erkennen.

T. S. Eliot

Einfamilienhaus

Wenigstens ein Kaninchenloch müsste es doch geben, dachte sie. Irgendetwas an diesem Hang, das tief vergrabene Erinnerungen weckte und sie zurückbrachte ins verlorene Wunderland – der Blick auf Alcatraz, zum Beispiel, die Nebelhörner oder der Geruch der bemoosten Stufen unter ihren Füßen. Alles hier war ihr vertraut und doch so fremd wie ein Ort, den sie mal im Kino gesehen, aber selbst nie besucht hatte. Sie war diese verwitterten Stufen – wie oft? –, na, tausendmal hochgestiegen, doch jetzt gab es nicht den kleinsten Hinweis darauf, dass sie nach Hause kam, nichts, was ihr die alten Zeiten zurückbrachte.

Die Vergangenheit holt uns nicht ein, dachte sie. Sie weicht vor uns zurück.

Auf dem Treppenabsatz blieb sie stehen, um zu verschnaufen. Unter ihr fiel die Querstraße zur Barbary Lane steil hügelab in Richtung Bay, sodass die Perspektiven sich verschoben wie auf einem jener schrägen Escher-Bilder, denen man in den Siebzigern nicht entkommen konnte.

Die Bay war heute leuchtend blau, vom harten, grellen Blau einer Gasflamme. Sollte der Nebel schon im Anmarsch sein – die Hörner deuteten darauf hin –, so konnte sie ihn von hier aus nicht sehen.

Auf dem Fußweg am Ende der Treppe blieb sie mit dem Absatz zwischen den Pflastersteinen hängen. Grummelnd ruckelte sie ihn frei und schalt sich dafür, dass sie die Ferragamos nicht im Four Seasons gelassen hatte. Wenn sie sich richtig erinnerte, hatten solche Steine als Ballast in den Schiffen gedient, die um Kap Hoorn hierhergesegelt waren – jedenfalls hatte das einst ihre Vermieterin Mrs. Madrigal behauptet. Zwanzig Jahre später sahen die Granitklötze verdächtig gewöhnlich aus und waren von den Klinkern in ihrer Einfahrt in Connecticut kaum zu unterscheiden.

Als ihr Blick auf das überdachte Eingangstor von Haus Nummer 28 fiel, schoss ein Schwarm wilder Papageien im Tiefflug über die Straße und gackerte dabei wie ein Haufen Waschweiber. Diese oder ähnliche Vögel hatte es hier schon gegeben, bevor sie durch einen populären Dokumentarfilm zu weltweiter Berühmtheit gelangt waren. Sie erinnerte sich daran, wie stolz sie gewesen war, als sie den Film in Darien gesehen hatte, und an das gleichzeitige Gefühl völliger Irrationalität – so als würde sie behaupten, jemanden gut zu kennen, der an der Highschool nur ein entfernter Bekannter gewesen und inzwischen berühmt geworden war.

Aber jetzt gehörten die Vögel in eine andere Welt.

Das überdachte Gartentor war noch das gleiche wie früher, nur in neu. Die Dachschindeln aus Redwood waren schon bei ihrem Umzug an die Ostküste in den späten Achtzigern vor sich hin gerottet und zerbröselt. Die neuen bestanden aus Schiefer – oder zumindest einem guten Imitat. Das einst knarrende, aber einladende Tor hatte jetzt ein Schloss und einen Klingelknopf, und oben unter dem Dachvorsprung schien eine Überwachungskamera zu stecken. So viel zu ihrem Plan, mal schnell im Garten herumzuschnüffeln.

Durch ein Loch im Zaun versuchte sie, einen Blick auf das Haus zu erhaschen. Die umlaufende Verkleidung aus Schindeln war offenbar erst vor kurzem erneuert worden. Die Verputzleisten um die Fenster erstrahlten in einem strengen Schwarz. Und wo einmal Mrs. Madrigals Eingang gewesen war, führten jetzt moderne Glastüren in die Wohnung. (Hatte denn keiner einen Gedanken daran verschwendet, diese Tür mit den wunderbaren Buntglaspaneelen zu retten?) Die Zugangstreppe, stellte sie erschaudernd fest, war entweder komplett erneuert oder so verändert worden, dass sie den Erfordernissen des Umbaus in ein Einfamilienhaus Genüge tat.

Damals waren wir eine Familie, dachte sie. Selbst wenn jeder von uns eine eigene Wohnung hatte.

Aus diesem Blickwinkel konnte sie das kuriose, streichholzschachtelkleine Atelier auf dem Dach nicht sehen, das Mrs. Madrigals Mieter immer «das Häuschen» genannt hatten. Angesichts dieses umfassenden Umbaus stand zu vermuten, dass es nicht mehr existierte. Vielleicht war es durch eine Dachterrasse ersetzt worden – oder durch ein komplett neues Stockwerk, und sie war sich nicht sicher, was sie davon halten sollte. Sie hatte zwar schöne, aber auch schreckliche Erinnerungen an diesen Ort.

Zwei Querstraßen weiter stellte sie voller Freude fest, dass es den kleinen Supermarkt an der Ecke namens Searchlight Market noch gab, wo sie auch früher schon ihr Mittagessen geholt hatte. Ihr alter Waschsalon gleich nebenan war allerdings schick renoviert worden und hieß jetzt etwas zu niedlich «Zur verlorenen Socke». Und obwohl Woo’s Cleaners, ihre frühere Reinigung, ganz offensichtlich geschlossen hatte, gefiel ihr noch immer die Schaufensterbeschriftung, deren silbrige Lettern aus den dreißiger Jahren stammten. Die Fenster waren mit blauem Einwickelpapier ausgeschlagen, ebenjenem Papier, in dem sie früher ihre Wäsche nach Hause getragen hatte. Auf der Straßenseite gegenüber versuchte sich neben der ehemaligen Schlachterei Marcel & Henri ein Ladengeschäft mit kleinen Kunstobjekten; bei Marcel & Henri hatte sie sich gelegentlich den Luxus einer Pâté geleistet, nur um das Gefühl loszuwerden, sich tatsächlich wie eine Sekretärin zu fühlen.

Und dort war Swensen’s, die Eisdiele an der Kreuzung Hyde und Union Street, ihre Rettung in so mancher Nacht, in der sie mit Mary Tyler Moore zu Hause geblieben war. Das hier war der Ur-Swensen’s, der allererste Laden, den Mr. Swensen in den späten Vierzigern eröffnet und immer noch selbst geführt hatte, als sie in dieser Gegend lebte. Sie wollte gerade um der guten alten Zeiten willen hineingehen, als sie die Feuerwehrautos auf der Union Street sah.

Um die Ecke herum stieß sie auf ein paar Dutzend Schaulustige unter einem großen, rußigen Loch im ersten Stockwerk eines Hauses. Die Gefahr schien gebannt zu sein, doch es roch beißend nach nasser Asche. Die Feuerwehrleute waren zwar erschöpft, aber schon, wie nach jedem Einsatz, dabei, die ineinander verschlungenen Schläuche zu entwirren. Einer der Jüngeren, ein munterer Rothaariger à la Prinz Harry, schien sich des Publikums aus Müßiggängern deutlich bewusst zu sein und warf sich für die Galerie in die Brust.

Wir lieben unsere Feuerwehrleute wirklich, dachte sie, obwohl sie längst das Recht eingebüßt hatte, sich als Bewohnerin von San Francisco zu fühlen. Sie gehörte genauso wenig hierher wie die mollige Frau in einem «SUPPORT OUR TROOPS»-T-Shirt, die eben an der Kreuzung aus der Cable Car kletterte. Es war schon Jahre her, dass sie mit der Cable Car gefahren war, aber Mary Ann erinnerte sich an jeden Haltegriff und jede Bohle so genau wie an ihr erstes Fahrrad. Die Wagen dieses Zuges trugen an den Seiten hellblaue Schilder, denen man entnehmen konnte, dass sie zur Zweihundertjahrfeier gebaut worden waren – genau in jenem Jahr, als Mary Ann nach San Francisco gezogen war.

Sie wartete, bis die Cable Car weiterfuhr, und dabei ging ihr etwas durch den Kopf, das ihre Schritte schließlich doch in Swensen’s Eisdiele lenkte und den nicht mehr ganz so jungen weißen Mann hinter der Theke ansprechen ließ.

«Ich habe hier immer was gekauft», sagte sie so gewinnend wie möglich, «aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ist auch schon dreißig Jahre her, und vielleicht …»

«Swiss Orange Chip.»

«Wie bitte?»

«Schokolade mit Orangenaroma, stimmt’s?»

«Genau!»

«Das ist Swiss Orange Chip.»

Sie starrte ihn an. «Wie um alles in der Welt wussten Sie das?»

Er zuckte mit den Schultern. «Das ist die Sorte, an deren Namen sich die Leute nie erinnern können.»

«Oh … na klar.» Sie schenkte ihm ein säuerliches Lächeln und fühlte sich hoffnungslos durchschnittlich. «Auf jeden Fall schmeckt es richtig gut.»

Sie bestellte eine Kugel in der Waffel und ging, ohne ein einziges Mal daran zu lecken, die paar Meter weiter zur Russell Street, einer Gasse, die von der Hyde abzweigte; dort hatte sich in den frühen Fünfzigern Jack Kerouac eingenistet, um an Unterwegs zu arbeiten. Ihr erster Ehemann, Brian, hatte sie einmal hierhergeschleppt, als es gerade zwischen ihnen anfing, weil dieser Ort eine große Bedeutung für ihn besaß. Er hatte vor dem kleinen Haus mit dem vorspringenden Spitzdach gestanden wie vor der Kathedrale von Lourdes und ihr erklärt, dass dort Neal Cassady gewohnt habe, und sie – der Herr sei ihrer armen Provinzlerseele gnädig – war mit der Frage herausgerückt, ob das ein Bruder von David Cassidy sei. Damals hatte Brian großzügig darüber hinweggesehen – schließlich wollte er mit ihr ins Bett –, aber in den folgenden Jahren konnte er es nicht lassen, sie immer wieder daran zu erinnern. Es war eine für sie und Brian sehr bezeichnende Situation, und hätte sie ein bisschen besser aufgepasst, dann wäre ihnen beiden vielleicht eine Ehe erspart geblieben, die von Anfang an unter einem schlechten Stern stand.

Inzwischen, so wusste sie von ihrer gemeinsamen Adoptivtochter, lebte Brian sein eigenes Leben unterwegs, fuhr mit seinem Wohnmobil von Nationalpark zu Nationalpark und nahm das Leben so locker wie nie zuvor. Mit seinen vierundsechzig war er sieben Jahre älter als sie und hatte damit ein Alter erreicht, dem ein Babyboomer nur mit bitterer Ironie entgegentreten konnte. Will you still need me? Will you still feed me?

Sie kehrte dem Cassady-Häuschen den Rücken, ging zurück Richtung Hyde Street und tauchte endlich in den zartbitteren Zitrusgeschmack des Swiss Orange Chip ein. Wie sie vermutet hatte, brachte er mit einem Schlag alle unterschwelligen Erinnerungen an ein viel jüngeres Ich zurück.

Es war der Geschmack einsamer Samstagnächte.

Im Searchlight Market kaufte sie ein Truthahnsandwich und aß es unter den Bäumen des kleinen Parks bei den Tennisplätzen, auf der Kuppe des Russian Hill. Einen Augenblick lang dachte sie daran, mit der Cable Car runter zur Fisherman’s Wharf zu fahren und im Buena Vista einen Irish Coffee zu trinken, aber das hätte nur einen Aufschub der äußerst unerfreulichen Mission bedeutet, die vor ihr lag. Sie hatte ihrem Mouse versprochen, ihm alles zu erklären, sobald sie in der Stadt war, und da sie bei ihrem letzten Telefonat Rotz und Wasser geheult hatte, gab es jetzt keinen Aufschub mehr. Dennoch hatte sie eine heillose Angst davor, das alles in Worte zu kleiden.

Sie kramte das iPhone aus der Schultertasche und wählte. Es klingelte sieben- oder achtmal, bevor er abnahm. «Mary Ann?»

«Ja.»

«Gott sei Dank. Ich habe mir schon Sorgen gemacht.»

«Tut mir leid. Ich musste einfach noch mal …» Sie ließ den Satz in der Luft hängen. Sie hatte nicht die leiseste Ahnung, was sie noch mal musste.

«Bist du im Four Seasons?»

«Nein. Russian Hill.»

«Aber was machst du da?»

«Keine Ahnung. Blöde Idee.»

«Möchtest du herkommen?»

«Bist du zu Hause?»

«Ja. Ben ist im Hundepark. Wir sind ganz unter uns.»

Das war eine gewisse Erleichterung. Ben war ein großartiger Typ, aber es reichte ihr schon, das, was sie zu sagen hatte, mit einem anderen Menschen zu teilen.

Parkangelegenheiten

Der Hundepark war eine umzäunte, aufgeschüttete Sandfläche nahe dem Eureka Valley Recreation Center an der Collingwood Street. Schon am Eingangstor zerrte Roman in Vorfreude auf das bevorstehende Gerangel an der Leine. Heute tummelten sich etwa ein Dutzend Hunde auf der Auslauffläche, darunter auch zwei von Romans Lieblingen: ein verspielter Ridgeback namens Brokeback und ein Portugiesischer Wasserhund oder Portie, der – abgesehen von einem weißen Klecks auf der Brust – als Romans Double hätte durchgehen können. Besonders Fremden musste Ben immer wieder erklären, dass Roman kein Portie war, sondern ein schwarzer «Labradoodle», eine Kreuzung zwischen Labrador und Großpudel; er war damit nur einer aus einer wachsenden Meute von Pudelkreuzungen (Goldendoodles, Schnoodles, Saint Berdoodles), die man heutzutage im Castro District finden kann. Ben hasste es allerdings, wenn die Leute sie als «Designerhunde» bezeichneten. Er zog den Begriff «Promenadenmischung» vor – schließlich hatte sich vor kurzem auch der gerade gewählte Präsident so bezeichnet.

Für Ben hatte die anonyme Gemeinschaft des Hundeparks etwas Beruhigendes. Die meisten Menschen, die mit ihren Hunden hierherkamen, waren sich außerhalb der Einfriedung fremd, und trotzdem hatte er schon beobachtet, wie sie einander in den Arm nahmen und drückten, wenn einer von ihnen in Urlaub fuhr. Diese beiläufige Vertrautheit war grenzüberschreitend; sie funktionierte jenseits von Hautfarbe, Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung und gelegentlich sogar geistiger Gesundheit. Selbst die offenkundig Verrückten schienen ein bisschen normaler zu sein, wenn sie Teil dieser liebevollen Hundenarretei sein konnten. Es war wie ein Heilmittel für alles und jeden, zumindest für kurze Zeit.

Ben setzte sich auf eine Bank, die auch in einen gepflegten englischen Park gepasst hätte. Dank Schwester Chastity Boner von den Sisters of Perpetual Indulgence, die sich für die Verschönerung des Hundeparks starkgemacht hatte, gab es davon innerhalb der Einzäunung ein halbes Dutzend. Der Winter würde nicht mehr lange auf sich warten lassen – vom Regen gar nicht zu reden –, also lehnte Ben sich zurück und genoss die letzten Herbsttage. Über die Twin Peaks rollten schon die ersten Nebelschwaden herein, aber noch hatte die Sonne freie Bahn. Das abstrakte Bild auf der südlichen Wand der Sporthalle leuchtete immer noch in voller Farbenpracht, und die herumtollenden Hunde warfen lange Schatten auf den Sand.

Ein stämmiger alter Mann in marineblauem Parka setzte sich neben Ben und sagte: «Roman ist geschoren worden.»

Ben nickte verlegen. «Die Rastas waren zu lang. Der Hundefriseur hatte viel mehr Mühe mit ihm als sonst.»

«Sieht gut aus», sagte der alte Mann. «Ziemlich sportlich.»

«Danke, Cliff.»

Cliff war einer der wenigen Typen im Park, den er mit Namen kannte, weil er ziemlich oft mit seinem kleinen, gescheckten Terrier namens Blossom hierherkam; aus irgendeinem Grund hatte Blossom es Roman mehr angetan als jeder andere Hund im Park. «Ich glaube, der neue Haarschnitt ist ihm ein bisschen peinlich», fügte Ben hinzu. «Er wäre lieber etwas zotteliger.»

«Ach, schau. Das hat er euch doch längst vergeben.»

Roman bohrte gerade seine Nase in Blossoms Hinterteil.

«Das liebe ich an ihnen», sagte Cliff. «Sie schauen einfach nach vorn und tragen dir nichts nach. Sie halten sich nicht mit der Vergangenheit auf.»

«Ja, ich weiß. Heute Morgen hat er meine Sonicare zerbissen, ohne einen einzigen Gedanken daran zu verschwenden.»

«Deine was?»

«Meine elektrische Zahnbürste.»

Der alte Mann lächelte und entblößte dabei eine Reihe Zähne, die schon seit geraumer Zeit mal eine Zahnbürste gebraucht hätten. «In ’Nam hatte unsere Einheit einen Hund. Kleiner brauner Köter, den die Mama-san eines Tags mit in die Unterkunft brachte. Wollte ihn wohl essen. Süßer kleiner Kerl. Er war dann ein paar Monate lang unser Maskottchen, bis wir verlegt wurden.»

«Und was, meinst du, ist dann mit ihm passiert?»

«Ich weiß, was passiert ist. Der Bootsmann hat ihn erschossen.»

«Mist.»

«Musste er. Wir konnten ihn einfach nicht mitnehmen. Wäre sonst verhungert. Oder aufgegessen worden.»

Ben seufzte. «Vermutlich.»

«Hast du schon unsere letzte Neuerwerbung gesehen?», fragte Cliff.

Ben folgte dem zitternden Finger des Alten bis zu einem roten Hydranten, der mitten in der Sandfläche thronte. «Was hat der da zu suchen?»

Cliff zuckte mit den Schultern. «Für die Hunde, zum Dranpinkeln, denk ich.»

«Dann ist das Ding ein Witz.»

«Kann schon sein, aber es ist ein echter Hydrant. Richtig im Boden verankert. Als ich heute Morgen hier ankam, stand er plötzlich da.»

«Er ist verflucht gefährlich», sagte eine Frau, die ihre Unterhaltung mitverfolgte. Sie war etwa in Bens Alter – bestimmt nicht über vierzig – und trug ein grelles Augen-Make-up à la Amy Winehouse, wahrscheinlich, um von ihren spindeldürren Amy-Winehouse-Armen und -Beinen abzulenken. «Wisst ihr, Karma ist, klinisch betrachtet, blind. Sie könnte sich der Teufel weiß was an dem Ding tun.»

Ben hatte keine Ahnung, welcher dieser Hunde Karma war, aber er verstand die Frau. Der Hydrant war ein unbeweglicher Eisenklotz, und wenn die Hunde erst mal in Fahrt kamen, achteten sie auf gar nichts mehr. Warum sollte man ihre Gesundheit für so einen kitschigen, menschlichen Treppenwitz aufs Spiel setzen?

«Weiß jemand, wer den da hingestellt hat?», fragte Ben.

«Ich nicht», sagte Cliff im Ton eines Volksschülers, von dem man gerade verlangt hatte, einen Freund zu verpetzen. Wenn es um Parkangelegenheiten ging, hielt Cliff sich ziemlich bedeckt. Er war durchaus freundlich, beschränkte sich bei Gesprächen aber auf die Hunde und hielt sich aus Diskussionen ihrer Besitzer heraus. Ben kam er manchmal vor wie Mr. Cellophane im Musical Chicago: ’Cause you can look right through me, walk right by me, and never know I’m there.

«Ich habe da so einen Verdacht», sagte Amy Winehouse und trieb ihre Ermittlungen weiter voran, um dem Geheimnis des Roten Hydranten auf die Spur zu kommen. Jetzt zwinkerte sie mit einem verklebten türkisfarbenen Augenlid in Richtung einer Gruppe von Hundebesitzern, die in der Mitte des Parks zusammenstanden und miteinander plauderten.

Zu der Gruppe gehörten ein pummeliger asiatischer Teenager, eine Weiße mittleren Alters in einem Obama-Sweatshirt und zwei rothaarige Bärenmänner im Partnerlook, die ihren Jack-Russell-Terrier mit Leckereien fütterten. Ben empfand eine merkwürdige Sympathie für den Übeltäter, wer immer es sein mochte. Er (oder sie oder alle zusammen) hatte wohl angenommen, dass die anderen sich köstlich über den Hydranten amüsieren würden.

Aber diese Truppe gehörte bestimmt nicht zu den üblichen Verdächtigen. Der harte Kern der Besucherinnen und Besucher betrachtete den Park als eine Erweiterung ihres Wohnzimmers, und über jede Veränderung wurde hitzig gestritten. Die neuen Redwood-Blumenkübel entlang des Zauns zum Beispiel weckten sofort die Besorgnis, dass die kleinen Hunde dort von den größeren in die Enge getrieben werden könnten. Der genaue Abstand zwischen Kübeln und Zaun war wochenlang Gegenstand tiefschürfender Überlegungen gewesen. Nicht anders war es mit den Pflanzen in den Kübeln, denn einige der schönsten Büsche trugen Blüten, deren Blätter unter Umständen giftig sein könnten. («Aber nur, wenn du sie in großen Mengen isst oder als Tee aufbrühst», hatte Bens Ehemann erklärt – und Michael war ja schließlich Gärtner. «Solange du keinen Dobermann mit Teetasse herumlaufen siehst, brauchst du dir keine Sorgen zu machen.»)

Die beiden Bärenmänner hatten sich jetzt ein Stück von den anderen entfernt, um – so schien es Ben – ihren Jack Russell bei seinen Annäherungsversuchen an den Hydranten zu beobachten. Als der Terrier das fremdartige Totem zu umschnüffeln begann und von seiner Gegenwart genauso überrascht schien wie die Menschen, stahl sich ein Hauch von Vaterstolz auf ihre Gesichter. Doch dann trabte er davon, ohne das Bein zu heben, und die beiden waren offensichtlich sehr enttäuscht; Ben verkniff sich einen Kommentar.

Ihm fiel ein, dass Michael die beiden wahrscheinlich von Anfang an in Verdacht gehabt hätte. Michael war selbst ein Bär, allerdings kein echtes Mitglied dieser Bruderschaft. Aber er hatte einmal festgestellt, dass die eher spießigen Bären, die sich ihrer Männlichkeit unbedingt durch Bärte, Hosenträger und lange Unterhosen versichern müssten, einen Hang dazu hätten, ihre Wohnzimmer mit Jugenderinnerungen vollzustopfen: Keksdosen aus den Fünfzigern und Walt-Disney-Figuren unter Glasglocken.

Der kitschige Hydrant passte bestens in dieses Muster.

«Na gut», sagte Ben und schlug sich beim Aufstehen auf die Knie. «Ich glaube, ich muss los.»

Cliffs Gesicht verdüsterte sich. «Meinetwegen musst du nicht gehen. Ich kann mich überall hinsetzen.»

Ben tat der Alte leid, der offenbar und warum auch immer glaubte, sich ständig für etwas entschuldigen zu müssen. «Nein, ich würde gern bleiben. Aber ich muss noch einkaufen. Wir bekochen heute Abend eine Freundin meines Partners.» Im Allgemeinen nannte Ben Michael seinen «Mann», aber mit Rücksicht auf Cliffs Alter und in der Annahme, dass er nicht schwul war, bevorzugte Ben das weniger umstrittene Wort. Michael wäre damit zwar nicht einverstanden gewesen, aber für Ben gehörte das zu den guten Umgangsformen.

«Na gut», sagte Cliff. «Kocht ihr was Schönes.»

Ben beschloss, die Sache für Cliff etwas interessanter zu machen. «Vielleicht hast du ja mal von ihr gehört. In den späten Achtzigern hatte sie hier eine eigene Fernsehshow. Mary Ann Singleton?»

Cliff blinzelte ihn wie leicht benebelt an. «Lebt die immer noch hier?»

Ben schüttelte den Kopf. «Sie ist schon vor Jahren in den Osten gezogen. Sie kommt nur zu Besuch. Erinnerst du dich an die Show?»

«Klar. Ich bin sogar mal dabei gewesen und saß im Publikum. Bekam ein Autogramm. Nicht persönlich von ihr, aber ihr Produzent hat es mir besorgt.»

«Im Ernst? Die Welt ist klein.»

Roman kam und drückte Ben mit der Schnauze die Leine in die Hand. «Das ist dann wohl mein Wink mit dem Zaunpfahl», sagte er und war froh, einen weiteren Vorwand zum Aufbruch zu haben.

Vom Hundepark aus waren es zwar nur ein paar Schritte bis zum Delano’s Market, aber Ben ging mit Roman den ganzen Weg zurück bis zum Auto, das an der Eureka Street stand, damit er zum Supermarkt fahren und dort im Untergeschoss parken konnte. Er ließ Roman nur selten und ungern im Wagen, weil er zu viele Geschichten über Hunde gehört hatte, die aus dem Wagen heraus gekidnappt und bei Hundekämpfen als «Köder» eingesetzt wurden. Der Gedanke an diese Grausamkeit machte ihn krank, aber so etwas passierte nun einmal hier und heute, und das gar nicht so selten. Es war noch nicht lange her, dass Mercy, ein nervöser kleiner Boxer und Spielkamerad von Roman im Park, während einer Razzia gegen Hundekämpfe im Excelsior District aus den Fängen der Mafia befreit werden konnte.

Ben schloss den Prius ab, ließ aber das Fenster einen Spalt offen und ging die Stufen zum Supermarkt hinauf. Kurz bevor er oben angekommen war, vibrierte sein Handy am Oberschenkel; er nestelte es zwischen ein paar zusammengeknüllten, voll kompostierbaren Hundekotbeuteln aus der Tasche und warf einen Blick auf das Display.

Es war Michaels junger Mitarbeiter beim Gartenbau, Jake Greenleaf.

«Na, du», sagte Ben.

«Hi, Ben. Weißt du, wo dein Göttergatte steckt? Er nimmt nicht ab, und einer unserer Kunden sucht ihn.»

«Er sollte zu Hause sein», sagte Ben.

«Wenn er da ist, geht er nicht ans Telefon.»

«Dann muss er bei Mary Ann sein.»

«Wer?»

«Du weißt schon … Die Frau, die hergekommen ist, als Anna den Schlaganfall hatte.»

«Die scharfe Chaostante aus Connecticut?»

Ben gluckste. «Wie auch immer.»

«Was macht sie hier?»

«Keine Ahnung. Alles ziemlich mysteriös.»

«Also, wenn du von ihm hörst, sag ihm, dass Karl Rove schon wieder auf hundertachtzig ist.»

«Und er weiß, was das bedeutet?»

«O ja», sagte Jake. «O ja.»

Handfeste Beweise

Jakes Meinung nach waren die ekligsten Kunden nicht die wirklich Reichen, sondern die vorübergehend Reichen, die durch den Dotcom-Hype zu einem Haufen Geld gekommen waren und es in großem Stil wieder verloren hatten. Dieses «Gesundschrumpfen», wie sie das zu nennen pflegten, hatte richtige Arschlöcher aus ihnen gemacht, und da sie sich keinen Chauffeur mehr leisten konnten, brauchten sie unbedingt einen Gärtner zum Herumkommandieren.

Genau wie dieser Kunde, der aussah wie eine jüngere Ausgabe des republikanischen Parteistrategen Karl Rove. Er kam aus dem Haus gestürmt, als Jake sein Handy gerade wieder im Rucksack verstaute.

«Haben Sie ihn erreicht?»

«Noch nicht. Ich habe eine Nachricht hinterlassen.»

Der Kunde grunzte und verdrehte die Augen.

Jake hatte versucht, nett zu diesem Loser zu sein, aber der Typ war immer wieder eine echte Arschgeige. Jakes Meinung interessierte ihn hinten und vorne nicht. Wenn Michael dabei war, sprach er so gut wie überhaupt nicht mit Jake. Für Karl Rove war Jake nur ein Tagelöhner, nicht Michaels Juniorpartner, und diese gescheiterten Dotcommer redeten nun mal nur mit dem Chef.

«Es sieht doch so aus», sagte Jake. «Das hier ist mein Fachgebiet. Ich habe jetzt drei Jahre lang für Michael Steingärten angelegt. Wenn dieser Brunnen wirklich wieder bepflanzt werden soll, dann braucht man eine Drainage, und das heißt, dass wir ein Loch in den Beton hämmern müssen. Sie können gern Michael fragen, aber der wird Ihnen auch nichts anderes sagen …»

«Das bezweifle ich nicht, Jason …»

«Jake.»

«Meinetwegen … Jake.»

«Ich habe mit Michaels Mann gesprochen», sagte Jake gelassen. «Er hat einen Familien-Notfall.» Das war zwar nur die halbe Wahrheit, aber einfacher, als zu erklären, dass Michaels Lieblings-Drama-Queen gerade in der Stadt eingelaufen war und eine ganze Fuhre brandaktueller Dramen im Gepäck hatte. Davon abgesehen ging Michael auf die sechzig zu und hatte ernst zu nehmende Probleme mit seiner rechten Rotatorenmanschette. Er hatte es verdient, sich auch mal eine Auszeit zu nehmen, aus welchem Grund auch immer.

Jake hob den Presslufthammer vom Boden auf und ließ ihn wie ein Revolverheld in der Hand baumeln. «Soll ich weitermachen?»

Der Kunde nickte mürrisch. «Ja …, aber sorgen Sie dafür, dass Michael mich anruft.»

«Wird gemacht.»

Der Taschen-Napoleon ging zurück in Richtung Haus, blieb dann stehen und drehte sich mit einem fiesen Grinsen zu Jake um. «Vielleicht sollten Sie …» Er tippte sich mit dem Zeigefinger an die Wange. «Irgendwas klebt Ihnen da im Bart.»

Er weiß Bescheid, dachte Jake. Er weiß Bescheid und macht sich lustig über mich.

Seine freie Hand schoss zum Bart und tastete ihn ab. «Oh …, der Presslufthammer. Muss in irgendwas Feuchtes geraten sein. Hoffentlich keine Katzenscheiße.»

Er versuchte zu demonstrieren, dass ihm ein bisschen Schlamm völlig egal war und dass er sich von so einem Deppen schon gar nicht demütigen lassen würde, aber der Steppenbrand, der sich schlagartig über sein Gesicht ausbreitete, sagte etwas anderes. Er hasste diese verräterische Schamesröte. Sie überfiel ihn nicht mehr so häufig wie früher, aber wenn, dann mit aller Macht. Und er war doch inzwischen jemand, dem so was nicht mehr peinlich war. Jedenfalls wollte er so jemand nicht mehr sein.

Vielleicht ist das Testosteron schuld, schoss es ihm durch den Kopf. Vielleicht verstärken die Hormone das, was sowieso schon da war – wie den Haarwuchs und die Muskeln. Das wäre natürlich völlige Scheiße. Aber unwahrscheinlich war es nicht; er konnte am nächsten Dienstag, wenn er wieder bei der Lou Sullivan Society war, ja mal fragen. Vielleicht war es anderen Kerlen auch so ergangen.

Falls du dabei nicht gleich wieder rot anläufst, Alter.

Der Kunde ging zurück ins Haus. Jake beendete die Bohrarbeiten mit dem Presslufthammer und vertiefte sich dann in das Arrangement der Steine. Er hatte sie höchstpersönlich bei einem Natursteinhandel in Berkeley ausgesucht. Sie waren roh, unbearbeitet, honiggelb und von lilafarbenen und rostbraunen Adern durchzogen; bevor er sie in die Erde bettete, versuchte er mit zunehmendem Vergnügen herauszufinden, wie sie am besten zueinander passten. Sie waren wie Teile eines Puzzles, das er gleichzeitig entwarf und zusammensetzte. Wenn jeder Stein seinen Platz gefunden hatte, würde er Moos und Honiggras in die Zwischenräume pflanzen, was ihm eine wieder ganz andere Genugtuung gab. Das war dann das Tüpfelchen auf dem i.

Es spielte auch keine Rolle, dass er das alles für diese beknackte Arschgeige tat. Schließlich und endlich war das hier Jakes Steingarten. Er würde ein Foto machen, sich an ihn erinnern, sich auch noch vorstellen, wie er in vielen Jahren aussehen würde, eine vermooste Ruine aus einer vergangenen Zeit – seine Ruine, denn er hatte sie gebaut, und deshalb konnte niemand sie ihm mehr nehmen. Und selbst wenn Karl Rove auszog oder starb, dieser mächtige honiggelbe Steinhaufen würde immer noch Jake gehören, als bleibendes Zeugnis seiner Erdentage.

Bei Lou Sullivan hatte er sich vor einer Woche ganz ähnlich ausgedrückt. Nicht in der Gruppe oder so – dafür war er viel zu schüchtern –, sondern als er hinterher mit einem heißen Transmann namens Rocco plauderte, der schon hatte durchblicken lassen, dass er auf Männer stand. Jake wollte ihn mit seiner Hingabe an die Arbeit beeindrucken, aber am Ende hörte er sich an wie ein totaler Gartenfreak. Es war auch nicht besonders hilfreich, dass drei Schritte weiter ein muskulöser Cismann an seiner Flasche Snapple nuckelte, aber offensichtlich nur darauf wartete, sich auf Rocco zu stürzen, sobald Jake damit fertig war, ihn mit seinen Gartengeschichten zu Tode zu langweilen. Jake beschloss, dass Einsamkeit besser zu ertragen sei als die drohende Blamage, und ging.

Was den Umgang mit anderen Menschen betraf, war er nicht besonders begabt. Sogar in der Transgender-Selbsthilfegruppe fühlte er sich wie ein Marsianer auf Urlaub. Es gab Zeiten, da hatte er geglaubt, das würde sich ändern, wenn er den Sprung erst einmal geschafft hätte, aber auch das neue Geschlecht – so selbstverständlich es ihm erschien – brachte nichts anderes als neue Möglichkeiten, sich fremd zu fühlen und verletzt zu werden. Seine Treffen mit Cismännern hatten nie zu mehr als einem One-Night-Stand geführt – bestenfalls; die einzige Ausnahme war Michael gewesen; durch ihren einen One-Night-Stand hatte er seinen Job gefunden. Die meisten Cismänner waren einfach nur auf etwas Neues aus, und wenn ihre Neugier gestillt war, verloren sie jegliches Interesse. Und die anderen Transmänner klapperten entweder das Lone Star nach betrunkenen Cismännern ab oder flirteten im Lexington Club mit den Lesben. Das Letzte, wonach sie Ausschau hielten, war Jake.

Aber er wollte immer noch ein ganzer Kerl werden. Und nachdem er erst einmal mit dem Testosteron angefangen hatte, wurde ihm die Notwendigkeit der Operation immer klarer. Also hielt er sein Geld zusammen und wartete auf den Tag der Erlösung. Schließlich war er ja erst knapp über dreißig; der Mann seiner Träume konnte warten, bis die Klempnerarbeiten getan waren. Zumindest im Augenblick war er selbst der Mann seiner Träume, und alles andere lenkte nur unnötig ab.

Außerdem gab es drängendere Probleme, als einen Lebensgefährten zu finden. Zum Beispiel, wie er pinkeln sollte, ohne schief angesehen zu werden. In San Francisco war das kein Thema, hier waren die Menschen an Überraschungen gewöhnt, aber der Gedanke, in Bakersfield oder San Leandro in einem Pissoir eins übergezogen zu bekommen, bereitete ihm ziemliches Unbehagen. Michael hatte ihn schon häufiger auf Einkaufstour in die Gärtnereien der Provinz jenseits der Vorstädte geschickt. Also hatte Jake sich eine «Freshette» besorgt – einen Gummitrichter mit Schlauch –, wie sie von unternehmungslustigen Frauen bei Campingtouren benutzt wurden.

Er hatte das Ding tagelang unter seinen Boxershorts getragen, bis ihm – ausgerechnet in einem Bus voller Schulkinder – klar wurde, dass der hervorstehende Schlauch wie eine bizarre Erektion wirken musste. Also hatte er ihn auf eine weniger verstörende Länge gekürzt und dann durch einen kleinen, weichen Dildo gesteckt, den er bei Good Vibrations erstanden hatte. «Packer», so lernte er an jenem Tag, hieß das Teil, und genau danach hatte er gesucht: etwas, das halbwegs echt aussah, wenn er es beim Pinkeln aus dem Hosenstall zog und dabei nicht alleine war.

Schritt für Schritt kam er seinem Ziel näher.

Jake wohnte jetzt schon drei Jahre im Duboce Triangle mit einer Frau zusammen, die er im Stillen seine «Transmutter» nannte. Anna Madrigal ging auf die neunzig zu, war aber immer noch rüstig. Vor ein paar Jahren hatte sie einen Schlaganfall gehabt und war für ein paar Tage ins Koma gefallen, aber davon hatte sie sich erholt und schien seitdem von der Furchtlosigkeit der einzigen Überlebenden einer Flugzeugkatastrophe beseelt. Ihre Energie ließ zwar langsam nach, aber noch immer trottete sie zuweilen in Kimono und Turnschuhen durchs Viertel, wobei sie bei flüchtigem Hinsehen wie eine Obdachlose wirkte. Aber Jake wusste es besser. Anna hatte sich ein ansehnliches finanzielles Polster mit dem Verkauf ihres Hauses am Russian Hill geschaffen – jenes Hauses, in dem in den Siebzigern auch Michael ihr Mieter gewesen war.

Ihre Unabhängigkeit war Anna heilig, und Jake bezeichnete sich nie als ihr «Gefährte» oder ihr «Pfleger», obwohl er das genau so sah – und stolz darauf war. In der Trans-Szene war die alte Dame eine Art Symbolfigur, und er empfand es als Privileg, sich um Anna zu kümmern und ihr die Schlepperei abzunehmen. Aber meistens war es einfach nett, mit ihr zusammen zu sein.

Und genau deshalb fuhr er heute zum Lunch nach Hause. Die Fahrt von den Pacific Heights zum Duboce Triangle und wieder zurück würde den größeren Teil seiner Mittagspause in Anspruch nehmen, aber ihm war nach einer kräftigen Dosis Anna, egal wie kurz. Als er in die Wohnung kam und sie nicht in ihrem Lieblingsschaukelstuhl am Fenster sitzen sah, wurde er unruhig.

Er rief «Juhuu», den schrägen, kleinen Willkommensruf, den Anna manchmal benutzte. Das hatte er noch nie gemacht; er war überrascht über den Klang.

Da niemand antwortete, ging er durch den Flur zu den Schlafzimmern.

«Anna …, ich hab uns Sandwiches von der Ecke mitgebracht.»

Immer noch keine Reaktion. Ihr Schlafzimmer war leer, deshalb, so nahm er an, hatte sie wohl einen ihrer Spaziergänge unternommen. Das geschah ihm recht, schließlich hätte er vorher anrufen können, doch er fand das Strahlen, das jedes Mal über ihr Gesicht ging, wenn sie unerwartet Besuch bekam, einfach zu schön.

Er ging in die Küche, um sich ein Glas Saft zu holen. Und da, in einem Lichtkegel der Nachmittagssonne, fand er sie. Sie lag mit abgewandtem Gesicht seitlich auf dem Küchenfußboden. Ihre alte Katze Notch hatte sich feierlich über ihre Hüfte drapiert, als hielte sie dort Wache. Jake spürte das Blut ebenso rasend aus seinem Gesicht entweichen, wie es sonst hineinschoss.

«O nein», murmelte er und näherte sich ihr vorsichtig. Die Katze rappelte sich auf, balancierte weiter auf Annas Hüfte und buckelte träge; es schien ihr völlig gleichgültig zu sein, was zum Teufel hier vorging. Jake hatte inzwischen vergessen, wie man atmete.

«O Jesus», sagte er. «Jesus …»

«Nach dem musst du jetzt nicht rufen», sagte Anna streng.

Jake schnappte erleichtert nach Luft und hockte sich so hin, dass er ihr ins Gesicht sehen konnte. Notch hüpfte von ihrer Hüfte und stolzierte munter von dannen. «Was ist passiert?», fragte Jake.

«Nur ein kleines Nickerchen.»

«Auf dem Fußboden?»

«Ist ganz nett hier unten. Das Linoleum ist weich und kühl. Ich verstehe jetzt, warum Notch so gern hier liegt.»

Er überlegte kurz, ob Anna jetzt völlig den Verstand verloren hatte, entschied sich aber dagegen. «Du bist hingefallen, oder?»

«Vielleicht ein bisschen.»

«Wann?»

«Noch nicht so lange her. Wer weiß? Ich habe ja geschlafen.» Sie streckte die Hand aus. «Lass uns aufstehen, mein Lieber.»

«Nein … warte … vielleicht hast du dir was gebrochen.»

«Nun sei nicht so pathetisch. Mir tut nichts weh. Ich wollte nur ein bisschen verschnaufen, und da bin ich eingeschlafen.»

Jake half ihr, sich aufzurichten und einen Moment sitzen zu bleiben, bevor er sie hochhob und aufstand. Sie war gute zehn Zentimeter größer als er, aber erstaunlich leicht, eine Handvoll Samt und Knochen. Während er sie durch den Flur trug, umwehte ihn ein Hauch ihres Parfüms – Devon Violets, wie ihm wieder einfiel. Der Name hatte ihn immer wieder verblüfft, denn Veilchen – zumindest die Sorten, die er kannte – hatten keinen Geruch.

«Wohin gehen wir?», fragte Anna.

«Zu deinem Schaukelstuhl. Um unsere Sandwiches zu essen.»

Sie sah zu ihm auf und gluckste. «Ich fühle mich wie Scarlett.»

Jetzt verstand Jake gar nichts mehr. «Johansson?»

«Nein, Kind … O’Hara.»

«Wer ist das?»

«Oh … das ist nun wirklich deprimierend.»

«Was meinst du damit?»

«Nichts, mein Lieber. Ich bin bloß albern.»

Anna knabberte nur an ihrem Sandwich, verschlang aber den von Jake spontan dazugekauften Muffin. Irgendwo hatte er mal gelesen, dass alte Menschen im Lauf der Zeit ihre feineren Geschmacksempfindungen verlieren und deshalb schließlich nur noch auf die richtig süßen Sachen reagieren. Er fragte sich, ob das wohl stimmte und ob er beim Kochen darauf achten sollte, dass das Hauptgericht wie ein Nachtisch daherkam. Allerdings war er ein ziemlich lausiger Koch – Kochen interessierte ihn einfach nicht besonders. In dieser Hinsicht würde ihm Anna sein Lebtag lang überlegen sein.

«Das war wunderbar», sagte sie und tupfte sich die Krümel mit einem Taschentuch, das sie immer im Ärmel trug, vom Kinn. «Sehr aufmerksam von dir, mein Lieber.»

«Ich muss gleich wieder zurück», sagte Jake. «Michael hat heute frei.»

«Oh, seine Schulter?»

«Nein … na ja, die tut zwar auch noch weh, aber … Er verbringt den Tag mit seiner Freundin aus Connecticut.»

Anna blinzelte ihn aus wässrigen blauen Augen an und ließ die Neuigkeit auf sich wirken. «Mary Ann ist hier?»

«Mmm.»

Anna legte den Kopf ein wenig schief. «Warum sagst du das so?»

«Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe mmm gesagt.»

«Tja, mein Lieber, aber in welchem Ton.»

Jake zuckte mit den Schultern. «Ich finde einfach …, sie ist irgendwie nervig.»

Das schien Anna persönlich zu nehmen. «Du hast sie doch erst einmal getroffen.»

Daran konnte Jake sich durchaus erinnern. Als Anna schon tief im Koma gelegen hatte, war Mary Ann extra eingeflogen (in nichts Geringerem als dem Privatjet ihres Mannes). Das war in Jakes Augen durchaus eine beeindruckende Geste gewesen, aber wenn Michael nicht vorher herausgefunden hätte, wo sie steckte, hätte Mary Ann nie erfahren, was Anna passiert war. Und natürlich musste die Aussicht, Freunden gegenüberzutreten, die sie Jahrzehnte nicht gesehen hatte, sie nervös machen. Doch darüber hinaus hatte sie etwas Abschreckendes: eine gewisse Unnahbarkeit, durch die Jake sich sofort gewogen und für zu leicht befunden fühlte.

Seit diesem Wiedersehen hatten Mary Ann und Michael häufig miteinander telefoniert. Ben zufolge, der in Bezug auf Mary Ann mit Jake einer Meinung war, rief sie mindestens viermal in der Woche an, um irgendetwas loszuwerden. Und es ging immer nur um sie: ihren abwesenden Ehemann, den undankbaren Stiefsohn, den unerfüllten Traum von einer Karriere als Fernsehmoderatorin, ihren beschissenen Abend im Country Club. Wenn man Ben so hörte, kam Michael überhaupt nicht zu Wort.

«Ich hasse sie ja nicht», sagte Jake. «Ich mag sie bloß nicht besonders.»

Anna musterte ihn nüchtern über den Rand ihrer Teetasse hinweg. «Weißt du, warum sie hergekommen ist?»

Jake schüttelte den Kopf. «Selbst Ben weiß es nicht. Was immer es ist, sie möchte es Michael nur persönlich sagen.»

«Und wann soll das geschehen?»

«Jetzt, glaube ich.»

Die alte Dame nickte gedankenvoll und starrte mit ihren verwaschen meerblauen Augen die Platane auf der anderen Straßenseite an. Jake fragte sich, ob sie sich verletzt fühlte, weil niemand sie eingeweiht hatte. Mary Ann war einmal ihr Darling gewesen, ihre Naive im Theater in der Barbary Lane.

Anna spielte mit einer Strähne ihrer schneeweißen Haare und schob sie dann hinters Ohr.

«Ich frage mich, ob Shawna Bescheid weiß», sagte sie leise.

Die Puppy-Arie

Ausgerechnet an diesem Morgen hatte Shawna ernsthaft darüber nachgedacht, sich einen neuen Haarschnitt zuzulegen. Der Bettie-Page-Look hatte ihr gute Dienste geleistet, aber die Wucht in Tüten war er nicht mehr. Der Mission District war inzwischen überschwemmt von Möchtegern-Betties mit Ponyfrisur und blutrotem Lippenstift. Letzte Woche war Shawna im Kleidung-per-Kilo-Shop an der Valencia Street auf ein fast identisches Alter Ego gestoßen – das Mädel, die den Pulli mit Zuchtperlen auf die Waage legte, hätte glatt als ihr Double durchgehen können. Von dieser absolut unausstehlichen Frau in der letzten Staffel von Project Runway ganz zu schweigen. Es war offensichtlich Zeit, den Pony in die Tonne zu treten.

Sie hatte ihre Frittata fast aufgegessen, als die Nachricht hereintwitterte – vier abscheuliche Worte, die ihr vom Display ihres BlackBerry entgegensprangen: BETTIE PAGE IST TOT. Ein Fan von Shawna, die selbsternannte Piercing-Diva von Dubuque, hatte die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und ihr die Nachricht sofort weitergeleitet. Das Kult-Pin-up der Fünfziger, das es irgendwie geschafft hatte, alles Unanständige auf eine nette Art zu verkörpern, war nach einer Lungenentzündung im Alter von 85 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben.

Shawna war überrascht, wie nah ihr das ging. Sie hatte Bettie immer großartig gefunden – oder zumindest die Idee von Bettie Page –, aber das Ganze hatte auch etwas Unwirkliches gehabt, wie eine auf menschliche Maße vergrößerte Minnie Mouse im Disneyland der Begierde. Geblieben war eine alte Frau, die mit ihrem Bruder irgendwo in L. A. gewohnt hatte. Sie dachte an Betties drei Scheidungen und ihren Kampf mit der Schizophrenie; sie fand es bedauerlich, dass Bettie zu Jesus gefunden, die Netzstrümpfe weggeworfen und sich Billy Grahams Kreuzzug angeschlossen hatte. Am deutlichsten erinnerte sie sich daran, wie Bettie nach ihrer «Wiederentdeckung» in den Neunzigern jeder Kamera aus dem Weg gegangen und sorgsam bemüht gewesen war, ihren Mythos aufrechtzuerhalten. Jetzt, wo sie tot war, konnte nichts mehr an diesem Mythos kratzen.

Seufzend stand Shawna vom Küchentisch auf und ging zum rosaroten Spiegel am Ende des Flurs. Sie musterte sich ein paar Augenblicke lang nüchtern, kontrollierte den Lippenstift, wog die seidige Fülle des Pagenschnitts in den Händen. Was jetzt? Bleibe ich aus Respekt für Bettie bei diesem Pelz, oder verabschiede ich mich aus genau diesem Grund davon?

Sie vertagte die Entscheidung auf später. Erst mal musste sie sich um ihren Blog kümmern (von den Anzeigenkunden ganz zu schweigen), sie hatte also wirklich keine Zeit, sich neu zu erfinden. Außerdem war sie mit ihrem Lover zum Lunch verabredet, und der hatte vielleicht auch ein paar Gedanken zu diesem Thema.

Shawna traf sich in diesem Monat schon zum vierten Mal mit Otto im Circus Center. Es war in einem gelben Backsteinbau an der Frederick Street untergebracht, der Turnhalle einer ehemaligen Highschool, die sehr nach Art déco aussah; durch die großen, metallgefassten Fenster fiel mildes graues Licht auf die Akrobatinnen und Akrobaten, die am Trapez übten. Shawna setzte sich in die letzte Reihe der Tribüne. Sie wollte so weit weg vom Geschehen wie möglich sein, denn der Gedanke, Otto auf seinem ureigenen Terrain womöglich lästig zu fallen, war ihr unerträglich.

Otto hieß wirklich Otto, doch als Künstlernamen hatte er Ottokar gewählt. Ottokar war einstmals König von Böhmen gewesen – das hatte er aus einem «Tim und Struppi»-Comic gelernt. Otto war ein Schlaks mit Löwenmähne, fuhr – wenn er nicht gerade auf seinem Einrad unterwegs war – auf einem klapprigen Fahrrad durch die Gegend und hatte den Rucksack voll mit kaffeefleckigen Taschenbüchern. Die beiden hatten sich bei einem Konzert von Iron & Wine im Café du Nord getroffen und den ganzen Abend über die Musik und alles Mögliche geredet – nur nicht über sich selbst. Shawna fand das gut, nicht, weil sie sich ihrer Arbeit geschämt hätte, sondern weil Otto sich ganz ohne die üblichen Erwartungen auf sie eingelassen hatte. Er hatte nie etwas von «Grrrl on the Loose» gehört, und war überhaupt noch nie einem Blog gefolgt. Ihr ordinäres Online-Alter-Ego mit seinen billigen Tricks konnte bei ihm einfach nicht verfangen. Dieser Kerl wollte das «Girl» und nicht das «Grrrl», und das machte für Shawna den entscheidenden Unterschied. Die arme Bettie Page – warum hatte sie nicht so viel Glück gehabt?

Als Otto ihr schließlich gestand, dass er als Clown arbeitete – mit einer verschämten Grimasse, als würde er etwas Unaussprechliches beichten –, hatte sie ihr Herz endgültig an ihn verloren. Sie versuchte ihn spüren zu lassen, dass sie das völlig cool fand und seine Kunst, jenseits aller Klischees von Ronald McDonald bis zu «Bozo, der Clown», verstand. Sie erzählte ihm von ihrer Leidenschaft für Fellini und von ihrem schwulen Onkel Michael (kein biologischer Onkel, ein Nenn-Onkel), der sie schon mit sieben in den Cirque du Soleil mitgenommen hatte.

Dabei war ihr die ganze Zeit etwas anderes durch den Kopf gegangen: Sie hatte für ihren Blog vor geraumer Zeit einen Bericht über ein paar hiesige Fetischisten geschrieben, die in Clownskostümen vögelten. Sie hatte das Phänomen an einem verregneten Abend in der Minna Street sogar selbst unter die Lupe nehmen können, es war ihr aber eher wie eine Turnübung denn wie echter Fetischismus vorgekommen. («Ihr könnt mich jetzt altmodisch nennen», hatte sie geschrieben, «aber wenn ich etwas Rotes, Rundes und Hartes fühle, dann sollte es bitte keine Nase sein.») Sie hatte sich schon früh beim Gastgeber entschuldigt und war nach Hause gegangen, denn außer der nicht allzu neuen Einsicht, dass Gleitgel und Theaterschminke keine natürlichen Freunde waren, hatte der Abend keine Erkenntnisse gebracht.

Natürlich hatten diese Leute nur so getan,