Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Residenz

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Sensationelle Aktenfunde zum größten Spionagefall der Donaumonarchie. Alfred Redl, Offizier des Generalstabs und im Geheimdienst Seiner Majestät Franz Josephs I., verkaufte brisante militärische Geheimnisse des Habsburgerreiches an Russland, Italien und Frankreich. Mit dem Lohn für den Verrat finanzierte er sein Luxus- und Liebesleben. Doch Redls Selbstmord verhinderte die vollständige Aufklärung eines Skandals von europäischer Tragweite - und lieferte Stoff für Mythen und Legenden. 100 Jahre danach begeben sich Verena Moritz und Hannes Leidinger auf eine spannende Spurensuche: Welche Daten wechselten den Besitzer? Stand Redl an der Spitze eines feindlichen Agentennetzes? Was waren seine Motive? Welche Auswirkungen hatte sein Verrat auf den Verlauf des Ersten Weltkrieges? Die beiden Historiker bringen sensationelles Archivmaterial zum Sprechen und lassen eines der rätselhaftesten Kapitel der österreichischen Geschichte in neuem Licht erscheinen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 437

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Verena Moritz

Hannes Leidinger

Oberst Redl

DER SPIONAGEFALL

DER SKANDAL

DIE FAKTEN

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische

Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

www.residenzverlag.at

© 2012 Residenz Verlag

im Niederösterreichischen Pressehaus

Druck- und Verlagsgesellschaft mbH

St. Pölten – Salzburg – Wien

Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.

Keine unerlaubte Vervielfältigung!

ISBN ePub:

978-3-7017-4339-1

ISBN Printausgabe:

978-3-7017-3169-5

INHALT

Vorwort

I. Ermittlungen und Erzählungen(Verena Moritz)

Schattenwelten

Wege zum Hochverrat

Fakten und Fiktionen

Informationsbedürfnis

Samstag, 24. Mai 1913

Sonntag, 25. Mai 1913

Dunkle Geschäfte

Unter Verdacht

Geheimnisse

II. Kontext und Konsequenzen(Hannes Leidinger)

Folgewirkungen

Skizzen einer Epoche

III. Anhang

Anmerkungen

Archivquellen

Zeitungen

Literatur

Stationen im Leben des Alfred Redl

Rangstufen im k.u.k. Offizierskorps

Zur Schreibweise und Aussprache russischer Namen und Begriffe

Wir danken

Bildnachweis

Personenregister

Vorwort

Von Ronge zu Redl

»Oberst Redl, der höchste Spionagechef der österreichischen Armee, war gleichzeitig gekaufter Spion des russischen Generalstabs. Er hatte nicht nur die Geheimnisse und Aufmarschpläne verkauft, sondern nun wurde schlagartig verständlich, wieso im letzten Jahr alle von ihm gesandten österreichischen Spione in Russland regelmäßig verhaftet und verurteilt worden waren.«1 Stefan Zweig, dessen Schilderung der Affäre Redl diese Zeilen entnommen sind, kannte den Obersten nur flüchtig. Man grüßte sich, mehr nicht. Im Mai 1913 aber, als Alfred Redl als Agent »feindlicher Mächte« entlarvt wurde, erschien der Mann, der wie ein »guter österreichischer Durchschnittsoffizier« aussah, in einem völlig neuen Licht. Zweig berichtet in seinen Erinnerungen an die »Welt von Gestern«, dass der Oberst aufgrund seiner homosexuellen Veranlagung erpresst worden war und so zum Verräter wurde. »Ein Schauer des Entsetzens ging durch die Armee. Alle wussten«, behauptet der Schriftsteller, »dass im Kriegsfall dieser eine Mensch das Leben von Hunderttausenden gekostet hätte und die Monarchie durch ihn an den Rand des Abgrunds geraten wäre; erst in dieser Stunde begriffen wir in Österreich, wie atemnahe wir im vergangenen Jahr dem Weltkrieg schon gewesen.«2

Damit verwies Stefan Zweig auf die Krisensituation 1912/13, als ein Eingreifen der k.u.k. Armee in den damaligen kriegerischen Konflikt am Balkan zur Disposition stand. Zweigs Darstellung ist im Übrigen symptomatisch für die Art und Weise, wie der Fall Redl gemeinhin abgehandelt wurde: Fakten und Fiktionen fließen ineinander, und die suggerierten Folgen des Verrats sind so ungeheuerlich, dass sie Zweifel hervorrufen müssen. Das Mythenpotenzial dieses Spionageskandals ist enorm.

Als wir uns vor einigen Jahren mit der Biografie von Maximilian Ronge, dem letzten Geheimdienstchef der k.u.k. Monarchie, beschäftigten, streiften wir auch die Affäre rund um den Verrat des Obersten Alfred Redl. Ronge kannte den später als »Jahrhundertspion« zu fragwürdiger Berühmtheit geratenen Generalstabsoffizier anders als Stefan Zweig aus nächster Nähe. Er hatte ihn als Leiter der Kundschaftsstelle im Evidenzbüro, dem militärischen Nachrichtendienst der österreichisch-ungarischen Armee, beerbt. Redl war Ronges »Lehrer« gewesen, eine Art Mentor, der den jungen Kollegen in das Metier der Spionage beziehungsweise der Spionageabwehr einführte. Mit umso größerer Erschütterung nahm der »Schüler« die Vergehen des Obersten zur Kenntnis. In der Nacht vom 24. auf den 25. Mai 1913 begegneten sich die beiden Männer ein letztes Mal. Jetzt überreichte Major Ronge seinem früheren Vorbild eine Schusswaffe. Kurz darauf nahm sich Alfred Redl das Leben. An dessen Todestag malte Max Ronge in sein Tagebuch hinter den Namen des Obersten ein dickes Kreuz. Er hatte es wohl mit Bedacht gezeichnet.

Selbstverständlich durfte in der Biografie des Geheimdienstchefs ein Kapitel über seine Rolle im Fall Redl nicht fehlen. Immerhin war Ronge an der damals von der Armeeführung versuchten Vertuschung des Skandals beteiligt gewesen. Die Affäre allzu ausführlich darzustellen, hielten wir aber für überflüssig. Jeder, so unsere Überzeugung, wusste zumindest in Grundzügen über diese Geschichte Bescheid. Wer die einschlägige Literatur über den »Meisterspion« nicht kannte, der hatte zumindest einen der Redl-Filme gesehen. Indessen stellten wir fest, dass seit den 1980er Jahren, als der aufsehenerregende Skandal aus dem Jahr 1913 in Buch und Film von einem breiten Publikum wahrgenommen wurde, die Erinnerung an den Fall wieder verblasst ist. Jüngere Generationen kennen den Namen Redl am ehesten aus Kreuzworträtseln, in denen nach einem »berühmten österreichischen Spion« gesucht wird. Details und Hintergründe der Affäre sind hingegen kaum geläufig. Darüber hinaus stolperten wir selbst bereits 2007, als Maximilian Ronges Biografie unter dem Titel Im Zentrum der Macht erschien, über etliche Ungereimtheiten, welche alle verfügbaren Darstellungen des Falls Redl kennzeichneten. Wir beließen es mit dem Hinweis auf unser diesbezügliches Unbehagen bei einer Darstellung der Affäre, die sich auf ausgewählte archivalische Quellen sowie verschiedene Memoiren stützte. Da wir aber auch in den folgenden Monaten im Zuge unserer Arbeiten über die Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges immer wieder auf den Spionageskandal aus dem Jahr 1913 stießen, entwickelte sich schon sehr bald die Idee für das vorliegende Buch.

Rekonstruktion

Historiker reagieren auf die Frage »Wie ist es wirklich gewesen?« für gewöhnlich abweisend. Seit vielen Jahrzehnten bemüht sich die Geschichtswissenschaft mit wechselndem Erfolg zu vermitteln, dass die Historie zu komplex beschaffen ist, um einfachen Fragen ebensolche Antworten folgen zu lassen. Wer versucht, den Fall Redl anhand der dazu vorhandenen unterschiedlichen Darstellungen zu rekonstruieren, erkennt schon bald, dass die Vielstimmigkeit und Widersprüchlichkeit der Materialien keine »geradlinige« Erzählung zulässt. Mehr Klarheit, meinten wir, kann offenbar nur durch die Heranziehung weiterer Dokumente oder neuer »Zeugenaussagen« erreicht werden. Eine umfassende Quellenrecherche, die uns nicht nur ins Kriegsarchiv in Wien, sondern auch in verschiedene ausländische Archive führte, sollte es ermöglichen, den Fall neu aufzurollen. Wir ermittelten daher in viele unterschiedliche Richtungen, verfolgten unzählige Spuren, bissen uns an Details fest und erlebten all die Hochs und Tiefs, die einem Forscher bei seinen Recherchen für gewöhnlich widerfahren. Das Material, das wir fanden, drängte uns dann von selbst eine Erzählung auf, die sich grundlegend von den bisherigen Darstellungen unterscheidet. Die Frage »Was ist neu an diesem Buch über die Spionageaffäre rund um den Obersten Redl?« lässt sich so gesehen einfach beantworten: alles.

Schon im Mai und Juni 1913, als die Presse im In- und Ausland über den Verrat des Generalstabsoffiziers berichtete und dabei den Lebenswandel des Spions unter die Lupe nahm, entstanden Mythen und Legenden, welche bis in unsere Tage nachwirken. Im ersten Teil des Buches, welcher unter dem Motto »Ermittlungen und Erzählungen« steht, sollen auf Basis nachvollziehbarer Quellenangaben erstmals fiktive und authentische Elemente der »Redl-Geschichte« sichtbar gemacht werden. Gleichzeitig wird der Versuch unternommen, den Fall möglichst präzise darzulegen. Dabei geht es auch darum – ganz im Stil eines Ermittlers –, Aussagen von Zeitzeugen zu überprüfen oder die Stichhaltigkeit von Behauptungen zu hinterfragen. Dass der Historiker dabei wiederholt auf schwankendem Boden steht und angesichts vielfach widersprüchlicher Zeugnisse auf abschließende Urteile verzichten muss, bleibt kein Geheimnis. Diese Transparenz der Arbeitsweise an die Leserinnen und Leser weiterzugeben, ist die einzig mögliche und sinnvolle Herangehensweise an die Darstellung einer rätselhaften Affäre. Bei alldem bleibt erstaunlich, wie abgründig, spannend und schier unglaublich der Fall Redl ist – auch ohne fantasievolle Finalsätze, die im Grunde höchst zweifelhafte »Gewissheiten« anbieten.

Rahmenbedingungen

Redl war einige Jahre hindurch Vize-Chef des österreichisch-ungarischen Nachrichtendienstes gewesen und bekleidete, als er des Verrats überführt wurde, den Posten des Generalstabschefs des 8. Korps in Prag. Schon deshalb machte der Fall weltweit Schlagzeilen. Hier spionierte nicht ein kleiner Leutnant, sondern ein hoher Generalstäbler mit den besten Verbindungen zu den Spitzen der k.u.k. Armee.

Der zweite Teil des Buches, der mit »Kontext und Konsequenzen« betitelt ist, verortet vor diesem Hintergrund die Affäre in einem größeren Zusammenhang und nimmt sich des Weiteren der unzähligen Folgewirkungen des Skandals an. Nur so ist die Tragweite des Verbrechens, das Zeitgenossen als Katastrophe für die Donaumonarchie wahrnahmen, zu begreifen. Gesellschaftliche und politische Hintergründe, aber auch militärisch-strategisch relevante Zusammenhänge werden dabei aus oft divergierenden Perspektiven betrachtet. Der Blick ins Ausland, wo man sich intensiv mit dem Fall Redl beschäftigte, erwies sich hierbei als überaus bedeutsam. Die mentale Verfasstheit der Armee in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg oder die damaligen Bündnissysteme mit ihren Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen spielen in diesem Abschnitt des Buches ebenso eine Rolle wie viele weitere außenpolitische, aber auch interne Krisen, welche die Streitkräfte der Habsburgerarmee vor neue Herausforderungen stellten. Nicht zu kurz kommen des Weiteren die spezifischen Folgen einer geradezu in Hysterie ausartenden Furcht vor Spionen, die sich im Vorkriegseuropa breitmachte. Zu berücksichtigen galt es freilich auch die damaligen Diskurse zum Thema »Homosexualität«. Der Fall Redl präsentiert sich in diesem Kontext als ein geradezu idealtypisches Beispiel für ein von Brüchen und Widersprüchen geprägtes Zeitalter. Davon abgesehen wurde der »Meisterspion« zur Projektionsfläche aller nur erdenklichen Feindbilder. Die Dämonisierung des Verräters korrespondierte in gewisser Weise mit der desillusionierten Darstellung von einer anscheinend in Skandalen versinkenden Elite des Habsburgerreiches. Wer die Zeitungen vom Frühjahr und Sommer 1913 eingehender studiert, wird wenig von Stefan Zweigs teilweise stark idealisierter »Welt von Gestern« wiederfinden. So kamen angesichts des Redl’schen Verrates und zahlreicher anderer Affären einige Kommentatoren zu der Überzeugung, dass »der verfluchte Goldhunger unserer dreckigen Zeit« mitverantwortlich sei für derartige Vorkommnisse.3

Der zweite Teil des Buches widmet sich außerdem der Frage, welchen wechselnden Interpretationen sich die Mythen- und Legendenproduktion rund um den Fall Redl in den Jahrzehnten nach 1913 zuwandte. Das »Scheusal Redl« mutierte bisweilen zum Opfer und der »homosexuelle Verräter« zum Zielobjekt verführerischer Frauen. Romanschriftsteller und Filmregisseure bedienten sich gerne gängiger Klischees über die Donaumonarchie und zeichneten den spionierenden Oberst mitunter als eine Art »Gentleman-Betrüger« oder als tragische Figur mitten in einer zugrunde gehenden Welt.

Als wir mit dem Sondieren der gesammelten Materialien zum Buch begannen, vorbereitende Auswertungen der Dokumente vorgenommen wurden und die ersten Texte entstanden, hatte sich bereits eines deutlich abgezeichnet: Die Bedeutung der Affäre war größer, als wir ursprünglich angenommen hatten.

I. ERMITTLUNGEN

UND ERZÄHLUNGEN

SCHATTENWELTEN

»… entspricht nahezu bis ins Detail den Tatsachen …«

In der Nacht vom 24. auf den 25. Mai 1913 erschoss sich in einem Hotelzimmer in Wien der Generalstabschef des 8. Korpskommandos in Prag, Alfred Redl. Die anfängliche Bestürzung über den Tod des allseits geschätzten Offiziers wich bald purem Entsetzen: Die Öffentlichkeit erfuhr von der Spionagetätigkeit Redls. Dass dieser über Jahre hindurch, vom Oktober 1907 bis zum April 1911, als stellvertretender Leiter des Evidenzbüros und damit des militärischen Geheimdienstes der k.u.k. Monarchie gewirkt hatte, machte die Angelegenheit für die Armeeführung noch monströser, als sie ohnehin schon war. Da außerdem Redls homosexueller Verkehr mit einem jungen Leutnant publik wurde, stellte sich die ganze Causa als alle Dimensionen sprengender Skandal dar. Erregte Diskussionen lösten die Umstände von Redls Selbstmord aus, der vielfach als ein gleichsam »von oben« befohlener bezeichnet wurde. Immerhin hatte den Spion vor seinem Suizid eine hochrangige vierköpfige militärische Kommission aufgesucht. Damit nicht genug, füllten Spekulationen über das mehr oder weniger unbekannt gebliebene Ausmaß des Verrates und seine Folgen für das Habsburgerreich, das sich 1912/13 am Rande eines kriegerischen Konfliktes befand, die Gazetten. So entwickelte sich der Fall in Anbetracht seiner schieren Ungeheuerlichkeit und nicht zuletzt angesichts der alle Details des Verrates ausleuchtenden Presseberichterstattung zu einer Affäre größtmöglichen Ausmaßes. Tag um Tag wurden neue »sensationelle« Enthüllungen präsentiert. Nicht nur die Arbeiter-Zeitung, welche sich oft und oft kritisch bis ablehnend über »die Feudalherren der bewaffneten Macht und ihre bürgerlichen Snobs« äußerte, machte den Fall Redl zur »causa prima«. Dass der Verräter aus den Reihen des Generalstabs kam, löste überall Entrüstung aus. Selbst eine Zeitung wie die Neue Freie Presse, die sich zunächst dagegen verwehrte, die »Fäulnisstoffe« der Affäre »von unten nach oben zu kehren«, und den Skandal lieber dem Boulevard überlassen wollte, schilderte ihrer Leserschaft in aller Ausführlichkeit das »unfassbare Verbrechen«.4 Der »gemeine Verrat« des »Unredl« war bald in aller Munde.5 Daran vermochten auch jene Stimmen nichts zu ändern, die in Anbetracht der ausufernden Zeitungsnachrichten das »Ansehen der Monarchie« beschädigt sahen.6 Vor diesem Hintergrund bezichtigten sich die Organe verschiedenster politischer Strömungen einer unlauteren Vorgehensweise. Das Deutsche Volksblatt etwa sah sich einmal mehr in seinem Antisemitismus bestätigt, indem sie der Arbeiter-Zeitung »jüdische Sensationsgier« zum Vorwurf machte. Im Besonderen wurde die »Durchschnüffelung des Privatlebens Redls bis in die schmutzigsten Details« angeprangert, im Allgemeinen die »unpatriotische«, hemmungslose »Ausschrotung dieser Affäre«.7

Vergeblich hatte die Armee versucht, Informationen über den Fall zu unterdrücken. In der Folge ergoss sich eine Flut an abenteuerlichen Erfindungen, Verzerrungen und Halbwahrheiten, aber auch eine Vielzahl erstaunlich präzis recherchierter Meldungen über eine ob der Ausmaße des Skandals zutiefst schockierte Öffentlichkeit.

Als bereits alle Superlative ausgeschöpft schienen, begannen sich die Journalisten auch für die Frage zu interessieren, wie es gelingen konnte, den als »Generalspion« oder »Erzverräter« bezeichneten Redl zu überführen. Ungeachtet der diesbezüglich seitens der k.u.k. Militärbehörden vermeldeten Darstellung, welche die Leistungen der eigenen Spionageabwehr betonte und gleichzeitig auf die tatkräftige Hilfe von Kollegen aus dem verbündeten Deutschland verwies, stellte Die Zeit ihren Lesern am 5. Juni 1913 eine andere Version vor. Dieser zufolge war es keineswegs ein im russisch-deutschen Grenzort Eydtkunen aufgegebener Brief, der – weil er bei den betreffenden deutschen Stellen Verdacht erregte – am Ende dem Adressaten, also Redl, zum Verhängnis wurde. Immerhin ging der Oberst just in dem Moment in die Falle, als er die ominöse Sendung unter falschem Namen am Wiener Hauptpostamt behob, wo er bereits von Detektiven der Polizei beobachtet wurde. Im Umschlag, den Redl alias Nikon Nizetas an sich nahm, befanden sich mehrere tausend Kronen.8 Dass das Kuvert eine solch hohe Summe enthielt, war von den deutschen als auch den österreichischen Offizieren des Abwehrdienstes als Hinweis auf eine Korrespondenz zwischen einem Spion und seinem Auftraggeber gedeutet worden. Außerdem wurde der vermeintliche Absender als Kopf einer von der Schweiz aus operierenden Spionagezentrale identifiziert, die ihre Fäden in enger Fühlung mit russischen Interessenten, aber auch mit »Kunden« aus anderen Staaten zog. Einem zweiten Schreiben an Herrn Nizetas, das ebenfalls abgefangen worden war, lagen abermals einige Geldscheine bei. So hatten also die Briefe – insgesamt dürften es drei gewesen sein –, die offenbar den Lohn für Redls brisante Informationen enthielten, zur Ergreifung des Verräters geführt.9

Wenn man den diesbezüglichen Notizen von Maximilian Ronge folgt, der zum Zeitpunkt von Redls Ergreifung als Leiter der Kundschaftsgruppe im Evidenzbüro arbeitete, dann war die österreichische Seite das erste Mal Anfang April 1913 von den Berliner Kollegen mit dem Namen Nikon Nizetas konfrontiert worden.10 Die ersten Spuren des Verrates waren aber nach den Informationen der Zeit nicht in den April 1913 zu datieren und auch nicht im als russische Spionagezentrale geltenden Eydtkunen zu suchen, sondern in Agram (heute: Zagreb), und zwar schon vor »mehreren Wochen«.11

Im k.u.k. Kriegsministerium ebenso wie im Evidenzbüro dokumentierte man nach Aufdeckung des Redl’schen Verrates die diesbezügliche Presseberichterstattung. Der Großteil der solcherart gesammelten Artikel blieb unkommentiert, einige aber wurden mit Randnotizen versehen oder aber durch gesonderte schriftliche Bemerkungen ergänzt. Dem Bericht der Zeit vom 5. Juni 1913 attestierte man ganz offenbar hohe Authentizität, meinte der zuständige Bearbeiter des Aktes doch, dass deren Darstellungen »über die ersten Spuren des Verrates Redl […] nahezu bis ins Detail den Tatsachen […] entspricht«.12

Von Agram via Budapest nach Prag

Die Zeit brachte die Affäre Redl mit zwei weiteren Spionagefällen in Verbindung, von denen jener, der in Agram entdeckt wurde, in den Februar 1913 zurückreichte. Damals wurde ein aus Finnland stammender Agent einer Versicherungsgesellschaft namens Jan Kopp-Köpp verhaftet. Anderen Berichten zufolge hatte er als Vertreter »für ein chemisches Präparat« den Bereich des 13. Korps zwecks »Ausspähung« bereist.13 Der russische Staatsangehörige, der in der Zeit Kopp-Kepp hieß und in diversen Akten des Kriegsministeriums und des Evidenzbüros auch als Kypp-Koop, Koop-Köpf oder Kopp-Kypp bezeichnet wurde, ging der Polizei infolge einer Anzeige ins Netz. Der Finne, der sein Honorar von Petr Assanovič, russischer Militärattaché in Stockholm, und von einem im Dienste des Zarenreiches stehenden Konsul in Kopenhagen namens Hampen bezog, verwendete eine Reihe von Deckadressen und erhielt unter anderem als vermeintlicher »Trödler Abraham« oder »Schneider Herschek« die Postsendungen seiner Auftraggeber.14 Die in der Wohnung Kopp-Köpps gefundenen belastenden Materialien versetzten, so Die Zeit, den Hauptmann Dr. Kresnik, der die Untersuchung leitete, in die Lage, einen weiteren Spion ausfindig zu machen. Dieses Mal führte die Spur nach Budapest. Dort wanderte ein Nikolaj Bravura ins Gefängnis. Der Russe, der in der Zeit als »Brabura« firmierte und in Ungarn als »englischer Sprachlehrer« tätig gewesen war, konnte jedoch erst Wochen nach dem Aufkommen des ersten Verdachts festgesetzt werden. Doch rief noch eine weitere Panne den Unmut des Evidenzbüros hervor: So misslang es der Post in Budapest, die Korrespondenz des Spions abzufangen. Als diese trotz entsprechender Weisungen aus Wien an das Konsulat des Zarenreiches in der ungarischen Hauptstadt weiterbefördert wurde, reagierte das Kriegsministerium verärgert.15 Außerdem folgte ein erregter Briefverkehr zwischen dem k.u.k. Ministerium des Äußern und den Militärbehörden, die vergeblich um eine scharfe Intervention bei den Russen ansuchten. Die Diplomaten wollten im Verhalten des russischen Konsulats, welche Bravuras Korrespondenz erst nach entsprechender Durchsicht an die österreichischen Behörden aushändigte, keinen Anlass für einen Protest erblicken.16 Dass außerdem die ungarische Presse Einzelheiten über die Spionageaffäre an die Öffentlichkeit brachte, versetzte noch Jahrzehnte danach Maximilian Ronge in Rage. In seinem 1930 erschienen Buch Kriegs- und Industriespionage echauffierte er sich immer noch über die damaligen »Indiskretionen«.17

Bravura jedenfalls hatte sich seine Spionagedienste mit monatlich 500 Kronen vergüten lassen. Diesen Betrag erhielt er, ebenso wie Kopp-Köpp, regelmäßig aus Stockholm und Kopenhagen. Obwohl Die Zeit nichts über die Höhe der Bezahlung zu berichten wusste, ließ sie mit einer anderen Meldung aufhorchen: Als Kopp-Köpp sich endlich dazu entschloss, ein Geständnis abzulegen, nannte er einen bestimmten Namen, den Hauptmann Kresnik offenbar bereits aus den Verhören anderer Spione kannte. Auf diese Weise, behauptete nun Die Zeit, sei man auf eine Spur gestoßen, die nach Prag wies. Und dort saß bekanntlich niemand anderer als Alfred Redl.

Was genau aber hatte Kopp-Köpp dem Militär-Auditor Kresnik erzählt? Wirklich etwas, das Redl schon damals verdächtig gemacht hatte? Oder ließ sich aufgrund der Aussagen des Finnen zumindest erahnen, dass ein unbekannter Spion in Prag saß?

Schuld und Sühne

Die Versuche, bald hundert Jahre später mehr über Jan Kopp-Köpp und Nikolaj Bravura herauszubekommen, um solcherart womöglich ein von Alfred Redl gesteuertes Spionagenetz aufzudecken, misslangen zunächst. Die Recherchen im Kriegsarchiv führten zwar immer wieder zu den Signaturen von Akten über die beiden Spione. Diese enthielten aber vernachlässigbare Informationen oder aber waren gar nicht auffindbar. Ergebnislos blieben auch Bemühungen, Dokumente des Garnisonsgerichts Agram zu beschaffen. Allerdings ließen sich anhand einer Kartei von Spionen und einzelnen Unterlagen des Kriegsministeriums Hinweise auf das weitere Schicksal Jan Kopp-Köpps und Nikolaj Bravuras finden. Auch im Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien konnten ein paar ergänzende Details zusammengetragen werden. Diesen Erkenntnissen zufolge wurde Kopp-Köpp zum Tode durch den Strang verurteilt. Kurze Zeit später folgte eine »Begnadigung« durch den Obersten Militärgerichtshof, der das Strafausmaß auf 16 Jahre schweren und verschärften Kerkers reduzierte. Das ungewöhnlich harte Urteil, das die Familie des Verurteilten ergebnislos beeinspruchte, wurde mit dem Verweis auf die angespannte internationale Lage begründet, die sich vor dem Hintergrund des Balkankrieges auch und insbesondere für Österreich-Ungarn ergeben hatte. Kopp-Köpp, der in der Militärstrafanstalt im rumänischen Arad einsaß, starb, noch keine 40 Jahre alt, bereits im März 1915 an Lungentuberkulose.18 Er teilte damit das Schicksal etlicher anderer Gefangener, die aufgrund der herrschenden Haftbedingungen das Ende ihrer Strafe nicht erlebten.

Vergleichsweise glimpflich kam Nikolaj Bravura davon, der seinen Auftraggebern vor allem über die Einberufung und Einrückung von Reservisten in den Garnisonsorten in Ungarn Bericht erstattet hatte. Im Unterschied zu Kopp-Köpp, der – obwohl Zivilist – von einem Militärgericht abgeurteilt wurde19, fällte im Fall Bravuras der königliche Gerichtshof in Budapest ein milderes Urteil: Der russische Spion fasste drei Jahre Gefängnis aus und musste obendrein eine Geldstrafe in der Höhe von 1000 Kronen zahlen.20

Zeitgleich mit Nikolaj Bravura verurteilt wurde am 8. November 1913 auch ein Ungar namens Edmund Velössy.21 Während Ronge später behauptete, dieser sei von Bravura angeworben worden, dürfte Velössy sich den Russen ursprünglich selbst angetragen haben. Nicht ganz geklärt ist die tatsächliche Identität dieses ungarischen Agenten. Obwohl der damalige Chef des Kundschaftsbüros in seinen Notizen die Verhaftung eines ungarischen Offiziers mit dem Namen Eduard Velöczy festhielt, wird es sich hier um zwei verschiedene Personen gehandelt haben.22 Velössys Verbindungen zu Bravura verweisen augenscheinlich auf eine zentrale Frage in der Presseberichterstattung zum Fall Redl: Hatte der »Generalspion« Komplizen?

Dass die Spionagefälle in Agram und Budapest tatsächlich eine erste Spur zu Redl oder zumindest nach Prag legten, dürfte eher unwahrscheinlich sein. Möglich aber ist, dass der k.u.k. Geheimdienst aufgrund der bei dem Finnen und dem Russen gefundenen Korrespondenz auf Deckadressen stieß, die auch in der Causa Redl eine Rolle spielten. So konnte beispielsweise festgestellt werden, dass Velössy mit seinen Auftraggebern unter Zuhilfenahme solcher Adressen verkehrte. Die Empfänger saßen in diesem Fall in Genf. Da auch Oberst Redl zumindest einen Teil seines klandestinen Briefverkehrs über die Schweiz abwickelte, handelte es sich hier zweifellos um eine vielversprechende Entdeckung. Gemacht wurde sie allerdings erst im Oktober 1913.23

Die Wertung des Sachbearbeiters im Kriegsministerium, der die Authentizität des Zeit-Artikels hervorhob, dürfte sich jedenfalls auf die Darstellung der beschriebenen Spionagefälle bezogen haben. Die unmittelbare Vorgeschichte der Ergreifung des Obersten hatte Die Zeit aber nicht offengelegt.

Netzwerke

Etliche in- wie ausländische Blätter berichteten damals über ein Agentennetz, als dessen Haupt einige den sogenannten »Generalspion« sehen wollten. Andere wiederum suggerierten, dass zumindest eine lose Verbindung zwischen Redl und weiteren Spionen bestanden hatte. Tatsächlich nährte der Umstand, dass sowohl kurz vor als auch unmittelbar nach der Redl-Affäre Dutzende Personen verhaftet wurden, Vermutungen, wonach der »Jahrhundertspion« Gehilfen gehabt hatte. Dass Agenten nicht notwendigerweise alleine, sondern durchaus auch »partnerschaftlich« arbeiteten, ließ sich tatsächlich nicht von der Hand weisen. Bis Ende Mai 1913 wurden einige Spitzel, die im Dienste des Zarenreiches standen, gewissermaßen paarweise verhaftet, darunter der pensionierte Polizeibedienstete Julius Petrić und der Bahnbeamte Florian Lindner oder der Werkmeister Josef Haschek und ein gewisser Josef Beran.24 Letztgenannter, ein ehemaliger Bediensteter des »mährischen Landesausschusses«, hatte gemäß Auftrag des russischen Generalstabes »speziell den Bereich des VIII. Korps [in] Prag auszuspähen«.25 Damit betreute er jenes Territorium, wo seit 1912 Alfred Redl als Korpsgeneralstabschef fungierte.

Dass auch die Offiziere des Evidenzbüros nach Zusammenhängen zwischen den einzelnen Spionagefällen suchten, beweisen unter anderem Maximilian Ronges dürre Notizen zu den Akten-Ein- und Ausgängen im Jahr 1913.26 So war man etwa zeitgleich mit der Redl-Affäre auch mit den Aktivitäten einer aus mehreren Personen bestehenden Agentengruppe befasst, die offenbar im Auftrage der in Kiew ansässigen Militärspionageabteilung ihre Geschäfte machte. Das besondere Interesse galt dabei einem Mann, der von 1894 bis 1904 im Dienste des damaligen russischen Botschafters in Wien gestanden war und unter den Namen Pitschkur beziehungsweise Pischkur oder Petrov auftrat.27 Da für ihn ein Rechtsanwalt intervenierte, der mit Redl befreundet gewesen war, erschien die Causa im Nachhinein in einem besonderen Licht. Der Jurist hatte offenbar vor, die Strafmündigkeit Pitschkurs anhand eines Gutachtens über dessen Geisteszustand prüfen zu lassen.28

Mit jedem Agenten, der überführt werden konnte, schien das vermeintliche Spionagenetz immer dichter und umfassender zu werden. Für den russischen Geheimdienst arbeiteten schließlich ebenfalls der pensionierte Bezirksfeldwebel Artur Itzkusch und der aus einer angesehenen Offiziersfamilie stammende Oberleutnant des Husarenregiments Nr. 4 Artur Jacob.29 Auch sie konnten noch vor dem 25. Mai 1913, als Oberst Redl in die Falle ging, dingfest gemacht werden.30 Allerdings enthalten beispielsweise die umfangreichen Gerichtsakten zu den Prozessen gegen Julius Petrić, Florian Lindner und Artur Itzkusch keinerlei Hinweise auf einen etwaigen Kontakt mit dem Obersten.31 Während Maximilian Ronge, der die betreffenden Verfahren als Sachverständiger begleitete, die Gefährlichkeit dieser drei Männer hervorhob, beschränkte sich deren Tätigkeit im Wesentlichen auf das Beobachten militärisch bedeutsamer Objekte oder Zonen. Zu Materialien von der Qualität, wie sie Oberst Redl seiner Kundschaft liefern konnte, hatten weder Petrić und Lindner noch Itzkusch, Beran oder Haschek Zugang gehabt.

Die Verhörprotokolle offenbaren über weite Strecken vielmehr die Lebenstristesse von Gestrauchelten und die mitunter abenteuerlichen Auswüchse kleinkrimineller Energien. Ungeachtet ihrer im Großen und Ganzen armseligen »Agentenkarrieren«, die sich zudem in den meist bescheidenen Honoraren für ihre sogenannten »Ausspähungen« widerspiegelten, wurden die zivilen Delinquenten zu einer Kerkerstrafe zwischen 18 Monaten und viereinhalb Jahren verurteilt. Artur Jacob, der als Offizier der Militärgerichtsbarkeit unterlag, musste hingegen im März 1914 einen ungleich härteren Richterspruch hinnehmen: 17 Jahre schwerer und durch regelmäßige Fasttage verschärfter Kerker.32

Doch Jacob blieb nicht der einzige Offizier, der den Russen geheime Informationen über die k.u.k. Armee beschaffte, und auch im verbündeten Deutschland war man keineswegs vor Verrätern in den eigenen Reihen sicher.

Ein weiterer Redl

Anfang 1913 wurde der deutsche Sergeant Gustav Wölkerling der Spionage zugunsten des Zarenreiches überführt. Nicht nur nach Meinung Maximilian Ronges, sondern auch der Einschätzung von Historikern zufolge handelte es sich hier um einen Agenten, dessen Bedeutung für die Russen jene von Alfred Redl womöglich übertraf.33 Obwohl als Unteroffizier in einem weit niedrigeren Range als der k.u.k. Oberst stehend, schaffte es der Schreiber, der aufgrund seiner Tätigkeit mit einer Reihe wichtiger Dokumente sowie mit aufschlussreichem Kartenmaterial in Berührung kam, sich gewissermaßen als Topspion zu etablieren. Wölkerlings Aktivitäten, die im Unterschied zur Redl-Affäre damals nicht an die Öffentlichkeit drangen, hat der Historiker und Spionageexperte Jürgen W. Schmidt mittlerweile genauestens ausgeleuchtet.34

Nach dem Krieg soll, so Max Ronge, ein ehemaliger russischer Kundschaftsoffizier Gustav Wölkerling als den wertvollsten Konfidenten des Zarenreichs vor dem Ersten Weltkrieg bezeichnet haben.35 Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Einschätzung von einem der gefährlichsten und umtriebigsten Widersacher des k.u.k. Nachrichtendienstes stammte: von Nikolaj Stepanovič Batjušin, Leiter der Razvedka, d. h. der Spionageabteilung im Warschauer Militärkreis. Ihn und den ehemaligen deutschen Spionagechef Walter Nicolai traf Ronge im Jänner 1926 in Wien.36 Dass die drei Ex-Geheimdienstmänner bei dieser Zusammenkunft nicht nur über das Wetter sprachen, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach auch Begebenheiten aus der Vergangenheit Revue passieren ließen, liegt auf der Hand. In jedem Fall interessierten sich noch nach dem Zweiten Weltkrieg sowjetische Geheimdienstoffiziere für die Zusammenkünfte des Trios. 1946 wurde nämlich der von der Roten Armee in die UdSSR verschleppte Walter Nicolai zu einem Treffen mit Ronge und Batjušin befragt, das offenbar 1924 stattgefunden hatte. Laut Verhörprotokoll gab sich der Russe damals bedeckt und erzählte nichts über die Interna des ehemaligen zarischen Geheimdienstes, was Nicolai neue Erkenntnisse beschert hätte.37

Ungeachtet des Fehlens weitergehender Informationen über Gustav Wölkerling von berufener russischer Seite, erscheinen gewisse Schlussfolgerungen zulässig. Da er fast doppelt so viel für seine Dienste kassiert haben soll wie Alfred Redl, vermuten Historiker, dass der deutsche Unteroffizier den Russen womöglich wertvolleres Material als der legendäre Oberst aus dem Habsburgerreich geliefert hat.38 Dieses Urteil lässt sich allerdings nur dann aufrechterhalten, wenn man davon ausgeht, dass Redls diesbezügliche Einnahmen sich tatsächlich anhand seiner damals von den Militärbehörden rekonstruierten Spareinlagen ablesen lassen. Die ausschweifende Lebensführung des Obersten legt im Gegensatz dazu nahe, dass womöglich ein Großteil seines Honorars gar nicht erst zur Bank getragen, sondern gleich wieder ausgegeben wurde.

Verhängnisvolle Bekanntschaften

Um die deutschen Kollegen bei der Untersuchung des Falls Wölkerling zu unterstützen, hatte das Evidenzbüro den in Fachkreisen bis heute bekannten Leopold Figl nach Berlin geschickt, um die chiffrierte Korrespondenz des Spions zu entschlüsseln.39 In Wien wiederum machte sich ebenfalls jemand erbötig, um dem hiesigen Geheimdienst behilflich zu sein. Offenbar trug sich der bereits 1910 verurteilte »Giftmörder« Adolf Hofrichter an, Aussagen über einen Generalstabsoffizier zu machen, der Spionage für Italien betrieb.40 Maximilian Ronges Aufzeichnungen ist freilich zu entnehmen, dass er nicht viel auf derlei Zurufe gab. Auch die Wortmeldungen verurteilter Spione, die im Nachhinein und von der Gefängniszelle aus Informationen über Redl preisgeben wollten, hielt Ronge für nicht vertrauenswürdig und daher entbehrlich.41 Außerdem beschäftigte ihn im März/April 1913 nicht die plötzliche Mitteilsamkeit des früheren Kriegsschülers Hofrichter, sondern vielmehr die Tätigkeit eines aktuellen »Frequentanten« der Kriegsschule. Allem Anschein nach war auch in der Kaderschmiede der Armee, wo in der Regel der Grundstein für eine Karriere im Generalstab gelegt wurde, ein Verräter am Werk.

Die häufigen Visiten des russischen Militärattachés in Wien, Oberst Michail Ippolitovič Zankevič, wurden zwei Brüdern, von denen einer die Kriegsschule besuchte, schließlich zum Verhängnis. Im April wanderten Čedomil und Alexander Jandrić hinter Gitter. Ersten Ermittlungen zufolge bestand die Verbindung zum russischen Militärattaché seit dem Herbst 1912 und hatte den beiden immerhin ein Zusatzeinkommen von ca. 20.000 Kronen eingebracht.

Dem russischen Militärattaché war der Kontakt zu Alexander Jandrić augenscheinlich besonders wichtig gewesen – ein Umstand, der offensichtlich auf Gegenseitigkeit beruhte. Denn Alexander wurde sogar in der Wohnung des Obersten vorstellig, obwohl dieser ihn gewarnt hatte. Dem Russen, der seit Oktober 1910 als Militärattaché in Amt und Würden war und in anderer Funktion bereits zwischen 1903 und 1905 in Wien gearbeitet hatte, war nämlich nicht entgangen, dass er beschattet wurde.42 Nichtsdestoweniger wollte Zankevič seine »dunklen Geschäfte« weiterführen. Das größere Risiko trugen immerhin die Spione, mit denen er sich abgab.

Auch die Verhaftung von Artur Itzkusch und Artur Jacob erfolgte schließlich aufgrund ihres Kontaktes mit dem russischen Obersten.

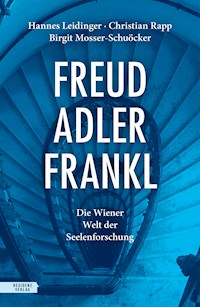

(1) Oberst Michail Ippolitovič Zankevič. Der russische Militärattaché stand an der Spitze eines regelrechten Agentennetzwerkes.

Letzterer hatte das Ehepaar Itzkusch des Öfteren in dessen Wohnung aufgesucht. Ebenfalls in den eigenen vier Wänden empfing Artur Jacob seinen Auftraggeber. Die Brüder Jandrić waren also nicht die Einzigen geblieben, die aufgrund der von Polizeidetektiven beobachteten Besuche des zarischen Offiziers Verdacht erregten. Florian Lindner hingegen geriet erst infolge der Aussagen einer rachsüchtigen Ex-Geliebten ins Visier der Polizei. Die »postenlose Dienstmagd« zeigte ihn nach einem Streit an und plauderte dann offenbar auch Lindners Beziehungen zum Militärattaché aus dem Zarenreich aus.43 Andere Agenten, die sich im Solde des Russen befanden, blieben vorläufig unbehelligt. So konnte die Polizei Josef Haschek und Josef Beran erst dingfest machen, als Zankevič angesichts der Zerschlagung seines Netzwerkes und der Gewissheit, in Wien unerwünscht zu sein, die k.k. Hauptstadt bereits verlassen hatte.44 Die beiden hatten ihre Geschäfte im Übrigen nicht nur mit Zankevič besprochen, sondern auch mit dem russischen Vizekonsul in Wien, Evgenij Protopopov.45 In jedem Fall waren Haschek und Beran nach dem Weggang des Militärattachés dazu gezwungen gewesen, die säumigen Zahlungen der Russen via Stockholm anzufordern.46 Vermutlich hatte dieses Unterfangen ihre Ergreifung zur Folge. Immerhin galten spätestens seit der Verhaftung von Kopp-Köpp und Bravura Geldanweisungen aus Skandinavien als verdächtig. Laut Maximilian Ronge konnte festgestellt werden, dass tatsächlich der Militärattaché des Zarenreichs in Schweden, Oberst Petr Assanovič, gleichsam als »big spender« auftrat.47 Allem Anschein nach fungierten die skandinavischen Hauptstädte als »Poststationen« für konspirative Korrespondenzen der Russen. Allerdings funktionierte die Kommunikation zwischen Auftraggeber und Spion nicht immer reibungslos. So sah sich etwa Assanovič Ende 1912 gezwungen, einem Agenten mit Decknamen »Lupus« mittels harmlos erscheinender, aber chiffrierter Annoncen in einer Berliner Zeitung Mitteilung über den Erhalt eines Schreibens zu machen.48

Obwohl indessen Josef Beran bis zuletzt seine Unschuld beteuerte, wurde er zu viereinhalb Jahren Kerker verurteilt.49 Im Zuge des Prozesses behauptete er interessanterweise, nur deshalb mit Zankevič verkehrt zu haben, weil er dachte, »der Russe suche aus unzüchtigen Gründen die Vermittlung der Bekanntschaft mit einem Offizier«.50 Was Ronge später als »merkwürdige Ausrede« bezeichnete, dürfte viel eher eine sarkastische Anspielung auf die Affäre Redl gewesen sein. Obwohl bis heute obskure Deutungen von Berans Aussage auf eine etwaige homosexuelle Neigung des russischen Militärattachés hinauslaufen, war sich Ronge sicher, dass dem spionierenden Russen zumindest in dieser Hinsicht eine – wie er meinte – »Ehrenrettung« zukam.51

Mit der Arretierung des Kriegsschülers Čedomil und des ehemaligen Offiziers Alexander Jandrić schien der vorläufige Höhepunkt in Sachen russische Spionage in der Donaumonarchie erreicht worden zu sein. Doch es folgten weitere Verhaftungen. Im Vergleich zu den Brüdern Jandrić handelte es sich dabei um »kleine Fische«, um Handlanger, die beim »großen Geschäft« der aus Kroatien stammenden Geschwister gewissermaßen mitnaschten. So sehr sich aber die Militärbehörden bemühten, den Fall intern abzuhandeln, und auch der ungarische Ministerpräsident ersucht wurde, im Unterschied zu den Affären Bravura und Velössy die heimische Presse in Zaum zu halten, so wenig glückte dieses Vorhaben.52

Schon in den vorangegangenen Jahren hatte die Presse immer wieder Mittel und Wege gefunden, an Informationen aus dem Kriegsministerium heranzukommen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Etwa konnte man rund sieben Jahre zuvor Meldungen über einen jungen Leutnant namens Waldemar Firbas in den Zeitungen finden, der für Italien Spionage betrieben hatte. Da das Nachbarland auf diese Weise in den Besitz durchaus wertvoller Informationen über Mobilisierungsinstruktionen der k.u.k. Armee gekommen war und das Verhältnis zu dem Bündnispartner als keineswegs unkompliziert zu gelten hatte, zeigte sich das Kriegsministerium alles andere als erfreut über diesbezügliche Enthüllungen. Zudem besaß der Fall sämtliche Zutaten eines Dramas: Schulden, verbotene Liebe und Wahnsinn, gefolgt von einem Selbstmordversuch des verhafteten Leutnants.53

Wenngleich die Militärbehörden im April 1913 alle Hebel in Bewegung setzten, um die Causa Jandrić unter Verschluss zu halten, ließen sich auch dieses Mal die Journalisten nicht austricksen. Das Prager Tagblatt berichtete bereits am 12. April auf der Titelseite vom »Verrat militärischer Geheimnisse«, und auch die Arbeiter-Zeitung in Wien stürzte sich auf den Skandal.54 Alle Maßnahmen, um den Jandrić-Fall geheim zu halten, scheiterten. Wie sich bald herausstellte, verdienten sich diverse Amtsgehilfen im Kriegsministerium ein paar Kronen dazu, indem sie Interna an Journalisten weitergaben. Die Militärbehörden sahen sich hierauf genötigt, auch im Falle der Weitergabe unwesentlicher Informationen die betreffenden Armee-, Aushilfs- oder Hausdiener zu entlassen. Außerdem wurden die Offiziere angewiesen, keine Konzepte mit Bezug auf »reservate Angelegenheiten« in den Papierkorb zu werfen und keine Unterhaltungen geheimen Inhalts in Anwesenheit von Subalternen zu führen. Mehr Achtsamkeit sollte überdies beim Wegsperren wichtiger Dokumente vor Verlassen der Amtsräume an den Tag gelegt werden.55

Obwohl man jene Nummer der Arbeiter-Zeitung vom 13. April 1913, in der über die Spionageaffäre Jandrić berichtet wurde, auf Wunsch des Kriegsministeriums konfiszieren ließ, kam die Causa an die Öffentlichkeit und schlug hohe Wellen – nicht zuletzt deshalb, weil ein Sohn des amtierenden Generalstabschefs der k.u.k. Armee, Franz Conrad von Hötzendorf, ein Jahrgangskamerad von Čedomil Jandrić in der Kriegsschule gewesen war. Da wenige Tage später als Reaktion auf die Konfiskation der Arbeiter-Zeitung im niederösterreichischen Landtag eine Interpellation eingebracht wurde, die auf die Umtriebe der spionierenden Geschwister Bezug nahm, fand die Affäre noch größere Beachtung.56 Die Arbeiter-Zeitung druckte schließlich in ihrer Ausgabe vom 18. April 1913 genau jenen Artikel über die Jandrić-Brüder ab, aufgrund dessen am 13. die Einziehung des Blattes verfügt worden war. Dort konnte man nun nicht nur Andeutungen über eine Nahebeziehung zwischen Čedomil Jandrić und Kurt Conrad von Hötzendorf finden, die angeblich den Karriereverlauf des verhafteten Oberleutnants begünstigt hatte, sondern auch Spekulationen betreffend einen Zusammenhang der Affäre mit dem »Spionagefall Bravura«.57 Andere Blätter suggerierten, dass der Kriegsschüler Čedomil Jandrić infolge der Bekanntschaft mit dem Generalstabssohn mit »besonders geheimen Arbeiten« betraut worden sei.58 Überall kursierten die unterschiedlichsten Gerüchte im Zusammenhang mit der Causa. Nicht wenige davon betrafen den Gesundheitszustand des Generalstabschefs. Sie legten nahe, Conrad sei in Anbetracht des Skandals und einer etwaigen Kompromittierung seines Sohnes schwer erkrankt.59 Nachmalige Behauptungen, wonach Kurt Conrad eine engere Freundschaft mit Čedomil Jandrić verband, die unter anderem im gemeinsamen Feiern von Sexorgien mit »Damen der Unterschicht« ihren Ausdruck fand, gründen sich auf Vermutungen.60

Aufsehen erregte die Angelegenheit zudem im Zarenreich. In den russischen Zeitungen wurde Zankevič exkulpiert und seine Beteiligung an dem Skandal in Abrede gestellt, während in internen Papieren der zuständigen Abteilung des Generalstabs in St. Petersburg von den wertvollen Diensten eines gewissen Jandrić die Rede war. Da im Zuge der Ermittlungen in Wien festgestellt wurde, dass Alexander als die treibende Kraft des brüderlichen Spionageunternehmens zu gelten hatte, dürfte man in St. Petersburg ihn und nicht Čedomil als Partner wahrgenommen haben. Offenbar wusste man dort einiges mit den Lehrbehelfen der Kriegsschule anzufangen, die Čedomil nach Hause brachte, um dann vom Bruder in stundenlanger »Heimarbeit« auszugsweise kopiert und an Zankevič weitergegeben zu werden. Besonders schätzten die russischen Razvedka-Offiziere aber Alexanders Dienste während der Balkankriege, als er unter anderem wertvolle Angaben über Truppenverlegungen der k.u.k. Armee machte.61 Im Generalstab der Zarenarmee interessierte man sich aber auch noch nach der Verhaftung der Jandrić-Brüder für den Fall und ließ sich von einem in Wien tätigen Spion über eine angeblich im k.u.k. Kriegsministerium stattgefundene geheime Konferenz berichten, die im Juli 1913 einberufen worden war. Dieser Mitteilung zufolge ging der österreichisch-ungarische Generalstabschef durchaus von einer Mitschuld seines Sohnes an der Spionageaffäre aus, brach angesichts dieses Umstandes vor den ebenfalls erschütterten Konferenzteilnehmern zusammen und bot seinen Rücktritt an.62 Da aber selbst Razvedka-Offiziere die Berichte dieses Agenten aus Österreich als nicht immer vertrauenswürdig einstuften, sind Zweifel an dessen Angaben durchaus berechtigt.63 Andererseits aber hielten wichtige Exponenten des russischen Nachrichtenwesens den Spion, dem die Code-Nummer »112« zugeordnet worden war, für einen topinformierten Zuträger.64

Motive

Viele Jahre nach dem Skandal um die Brüder Jandrić und den Enthüllungen in der Causa Redl beschäftigte sich der ehemalige Chef des Evidenzbüros, August Urbański von Ostrymiecz, mit der Frage, aus welchen Motiven Spionage betrieben wurde. Der Befund, wonach nationale Beweggründe hierbei tendenziell eine geringere Rolle gespielt haben dürften als rein pekuniäre Interessen, deckt sich mit den Ergebnissen, die die Recherchen zu diesem Buch erbracht haben. Im Militärhistorischen Archiv in Moskau sind zahlreiche Spionagekorrespondenzen erhalten geblieben, die keinen Zweifel an den vorrangig finanziellen Motiven der Agenten lassen. Viele mussten gar nicht erst extra angeworben werden, sondern trugen dem russischen Geheimdienst von sich aus ihre Dienste an. Einige dieser sogenannten »Selbstanbieter« schilderten ihre Misere mitunter in drastischen Worten und drohten gar mit Selbstmord, sollte der erwartete Lohn nicht bald gezahlt werden. In anderen Briefen, die zum Teil mit Geheimtinte geschrieben worden waren, kündigten die Verfasser bei weiterem Ausbleiben von Zahlungen die sofortige Einstellung ihrer Tätigkeit an, oder aber sie forderten höhere Beträge als die vorab vereinbarten Summen. Dem von uns eingesehenen russischen Aktenmaterial ist zu entnehmen, dass neben diversen Zivilpersonen etliche Angehörige der k.u.k. Armee, wenngleich eher den unteren Chargen angehörend, verbotene Geschäfte mit Russland machten. Soweit sich die Namen beziehungsweise die Herkunft dieser Männer feststellen ließen, konnten daraus keine Rückschlüsse auf die besondere Illoyalität einer speziellen nationalen Gruppe gezogen werden.

Im Falle des spionierenden Alfred Redl hatten verschiedene politische Kräfte Interesse daran, dem Obersten nationalistische oder zumindest »anti-deutsche« Motive zu unterstellen. Aus seinem näheren Umfeld wollte aber kaum jemand daran glauben, dass der in Lemberg geborene k.u.k. Offizier sich vor diesem Hintergrund zum Vaterlandsverrat entschlossen hatte. Der offenbar mehrsprachig aufgewachsene Redl, der fließend Deutsch, Polnisch und Ruthenisch sprach, hatte, so ein zeitweiliger Weggefährte, niemals den Eindruck erweckt, »eine Persönlichkeit von nichtösterreichischer Einstellung« zu sein. Der frühere Offizier der Habsburgerarmee Karl Bornemann, der 1964 in einem Brief über seine Bekanntschaft mit Redl Auskunft gab, hegte 1912, als beide beim Infanterieregiment Nr. 99 ihren Dienst versahen, keinerlei Zweifel, dass der Oberst »innerlich in der Monarchie verwurzelt« gewesen war.65

Anders als Max Ronge, der in seinen Publikationen Zusammenhänge zwischen nationalen Begehrlichkeiten, Spionageaktivitäten und schließlich sogar dem Untergang der Donaumonarchie hervorhob, führt auch die Lektüre der in österreichischen Archiven verwahrten Verhörprotokolle zahlreicher Spione oder Spionageverdächtiger zu der banalen Erkenntnis, dass die Triebfeder für den Verrat hauptsächlich in Verschuldung und/oder Geldgier zu suchen ist.

Gleichzeitig gerät dabei speziell das Wien um die Jahrhundertwende in ein schiefes Licht: Zwischen dem Glanz der Paläste und dem Gestank der Gosse tummelt sich eine zukunfts- und orientierungslose Masse, die Ablenkung im Vergnügen sucht und moralische Grundsätze zum eigentlichen Luxus erklärt. Die Beichten der von Gerichts wegen befragten Agenten und Agentinnen führen in eine Welt, die von unüberbrückbaren Gegensätzen zwischen Arm und Reich, Oben und Unten geprägt ist, die Menschen in vorgezeichnete Lebensläufe zwingt und keinerlei Fehltritte verzeiht. Die »Gefallenen« sind Opfer ihrer Leidenschaften, gehetzte, vom Schicksal verkrümmte, im Grund gepeinigte Existenzen. Bilder aus den Stücken und Romanen Arthur Schnitzlers drängen sich auf, wenn von »Ehrenaffären« die Rede ist, von orgiastischen Gelagen im Wiener Nachtleben, von Spielschulden und Pfandleihern, von den Beziehungen fremdgehender Ehefrauen mit jungen Leutnants, von Prostituierten mit Namen Mizzi und Fifi oder von Abtreibungen, die nicht bezahlt werden können. Zu bestätigen scheinen sich überdies sämtliche Klischees, die das an Ausschmückungen und Verzerrungen ohnehin reiche Metier der Spionage mit sich bringt: Man tituliert sich in fingierten Liebesbriefen als »Schatzi« oder »Mauserl«, um auf diese Weise geheime Treffen zu vereinbaren, in finsteren Kaschemmen werden geheimnisvolle Pakete übergeben, X verabredet sich mit Y im Prater und bekommt wenig später mit Geldscheinen gefüllte Kuverts von einem finsteren Popen ausgehändigt.

Gleich ob man die Gerichtsakten zur Jandrić-Affäre studiert, in den Erhebungsakten zum Spionagefall Waldemar Firbas blättert oder sich durch das Dickicht an Berichten und Geschichten über den Redl-Skandal kämpft – was belegt werden kann, ist abenteuerlich genug, um ohne zusätzliches Dekor auszukommen.

Der Wert des Materials

August Urbański war der Ansicht, Čedomil Jandrić habe sich an der Spionage seines jüngeren Bruders beteiligt, um auf diese Weise Rache für dessen Ausschluss aus der Armee zu üben.66 Alexander, der tatsächlich aufgrund »unehrenhaften Verhaltens« seiner Leutnantscharge verlustig gegangen war, entschied sich hingegen in Ermangelung anderer Einkunftsmöglichkeiten für die »Agentenkarriere«. Außerdem liebte er die Zerstreuung und ließ sein Geld gerne bei Damen »vom Gewerbe«. Auch die Gründe für die Komplizenschaft seines Bruders dürften indes nicht nur emotioneller, sondern durchaus auch finanzieller Natur gewesen sein. Immerhin profitierte Čedomil von den Honoraren des Bruders, lebte mit ihm in einer relativ komfortablen Wohnung und konnte sich auch sonst verschiedene Annehmlichkeiten leisten. Kameraden beschrieben ihn später als »vergnügungssüchtig«.67

(2) Čedomil Jandrić bei der Urteilsverlesung. Der Kriegsschüler büßte nicht zuletzt für die »Sünden« seines Bruders Alexander.

Im Zuge der Ermittlungen gab Alexander Jandrić übrigens zu, nicht nur mit Oberst Zankevič Kontakt unterhalten zu haben, sondern bereits 1912 persönlich nach Petersburg gereist zu sein, um das Geschäft mit dem Verkauf von Informationen in Gang zu bringen. Auch den russischen Militärattaché in Paris hatte Alexander zu diesem Zweck aufgesucht.

Die Qualität der Informationen, die Alexander an die Russen weitergab, variierte stark. Als das Unterrichtsmaterial, das Čedomil von der Kriegsschule mitbrachte, ausdünnte, musste die Fantasie einspringen. Nun beschaffte sich Alexander sogenannte »Aviatikerkarten«, zeichnete darin willkürlich Landungsplätze ein und überreichte sie anschließend Zankevič. Auch der an den Militärattaché ausgehändigte Plan der Festung Przemyśl, die überragende strategische Bedeutung im Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung besaß, war gemäß den Aussagen Alexanders im Wesentlichen eine Fälschung. Trotzdem kassierte er hierfür die unglaubliche Summe von 12.000 Kronen. Heute entspricht dieses Honorar immerhin ungefähr 70.000 Euro.68 Anscheinend schöpfte der russische Oberst keinen Verdacht und beauftragte Alexander in weiterer Folge sogar, ihm den Aufmarschplan der k.u.k. Truppen in Galizien zu besorgen. Obwohl ihn die Elaborate Alexanders anfangs nicht überzeugten, erhielt dieser bei anderer Gelegenheit für einen neu angefertigten Plan, den er, um die Echtheit des Materials vorzuspiegeln, mit Zahnpasta versiegelt hatte, umgehend 2500 Kronen. Alexander hatte gegenüber Zankevič behauptet, er habe einen Generalstabsoffizier bestochen, um an das brisante Material heranzukommen. Als der Attaché dann den angeblichen Verbindungsmann kennenlernen wollte, suchte Alexander nach Ausflüchten. Den gegenüber Zankevič genannten Generalstabsoffizier, welcher keine Ahnung von seiner indirekten Verwicklung in eine Spionageaffäre hatte, kannte er nämlich nur vom Sehen.

Max Ronge, der zum Sachverständigen im Prozess gegen Čedomil Jandrić berufen wurde, vertrat die Ansicht, dass durchaus authentisches Material verraten worden war. Vor allem die aus der Kriegsschule stammenden Behelfe und Aufzeichnungen, die Alexander durch den Bruder zugänglich gemacht worden waren, zählte Ronge zu dieser Kategorie. Auch der Plan von Przemyśl enthielt seiner Einschätzung zufolge den Tatsachen entsprechende Informationen. Er räumte überdies ein, dass die russische Seite gewiss in der Lage gewesen sei, eine plumpe Fälschung zu erkennen. Andernfalls hätte man nicht 12.000 Kronen lockergemacht. Dass Zankevič aber auch Erfundenes geschluckt habe, sei in Geheimdienstkreisen üblich. Man nehme Fantasieprodukte in Kauf, um bei nächster Gelegenheit vom selben Spion Authentisches zu bekommen.69 Außerdem war es üblich, verschiedene Agenten auf ein- und dieselbe Aufgabe anzusetzen. So konnte beispielsweise Nikolaj Batjušin in etwa zeitgleich mit Jandrićs Lieferung der Przemyśl-Materialien seine Kollegen in St. Petersburg auf das Eintreffen von zusätzlichen Dokumenten über die österreichische Festung aufmerksam machen, die aus einer weiteren »erprobten« Quelle stammten.70 Der Warschauer Geheimdienstchef verfügte über eine Reihe zuverlässiger »Lieferanten«, darunter einen aus der Donaumonarchie stammenden Leutnant der Reserve namens Boleslaw Roja, der auch als Doppelspion auftrat.71

Obwohl indessen Čedomil Jandrić dem russischen Militärattaché nie begegnet war und angeblich geglaubt hatte, sein Bruder habe Zankevič ausschließlich mit Spielmaterial versorgt, wurde der junge Oberleutnant »zum schweren Kerker in der Dauer von neunzehn Jahren, verschärft durch monatlich einmal Fasten, hartes Lager an den Fasttagen und Anhaltung in Einzelhaft während des ganzen ersten und sechsten Monates eines jeden Strafjahres verurteilt«. Der Richter führte überdies als erschwerend an, dass Čedomil seinem Bruder just in jener Phase Zugang zu seinen Kriegsschulmaterialien gewährt hatte, »als es schon offenkundig und dem Untersuchten auch bekannt war, dass in Österreich-Ungarn militärische Maßregeln und Rüstungen zu einem Kriege mit mehreren Nachbarstaaten getroffen wurden«.72

Alexander Jandrić, welcher der Zivilgerichtsbarkeit unterlag, musste für nicht ganz fünf Jahre ins Gefängnis.73 Beim Prozess im Februar 1914 schien der damals 26-Jährige übrigens alles andere als gebrochen. Im Gegenteil. Seine »Aufgeräumtheit« wirkte auf einige Beobachter des Prozesses offenbar geradezu irritierend.74 Nach Abbüßung der Strafe sollte Alexander Jandrić des Landes verwiesen werden. In einem Brief, den er im März 1914 an den Bruder richtete, bat Alexander diesen um Verzeihung dafür, dass er ihn ins Verderben gestürzt habe. Gleichzeitig verlieh er seiner Zuversicht Ausdruck, dass Čedomil die lange Haft überleben werde, und versprach, ihm nach der Entlassung gleichsam als Wiedergutmachung ein sorgenloses Leben zu ermöglichen.75

Gerüchte über eine seitens russischer Handlanger geplante Befreiung der Geschwister aus dem Gefängnis nahmen die Behörden durchaus ernst. Zumindest Alexander Jandrić wurde im April 1914 kurzfristig in eine andere Zelle verlegt. Den Häftling legte man zur Sicherheit sogar »in Eisen«.76

Redl und Zankevič

Obwohl sich nach Ansicht der Offiziere im Evidenzbüro das Außenministerium immer zierte, wenn klare Worte gegenüber einer »fremden Macht« gefragt waren, zögerten die k.u.k. Diplomaten diesmal nicht, in St. Petersburg die Abberufung des russischen Militärattachés zu fordern. Dessen Tätigkeit in Wien endete offiziell am 8. Juli 1913.77 Es lag auf der Hand, dass Oberst Michail Zankevič die Fäden in jenem Spionagenetz gezogen hatte, über das in- wie ausländische Zeitungen schrieben. Während zum Leidwesen des österreichisch-ungarischen Geheimdienstes die eigenen Militärattachés im Ausland größtmögliche Zurückhaltung in Sachen Spionage üben sollten, wurden ihre russischen Kollegen geradezu aufgefordert, gewissermaßen erlaubte wie auch unerlaubte Wege in der Informationsbeschaffung zu gehen. Akribisch ausgearbeitete Instruktionen der Razvedka-Abteilung im russischen Generalstab hielten eine Reihe von Richtlinien im Umgang mit Spionen bereit und offerierten auch praktische Anleitungen für das reibungslose Funktionieren eines Agentennetzwerkes. Zankevič zeigte sich in diesem Zusammenhang ganz besonders engagiert, da er von der Gefährlichkeit des »Krieges im Untergrund«, den Russlands Feinde führten, überzeugt war. Wie viele andere auch glaubte er fest an die Unausweichlichkeit eines alles entscheidenden Kampfes zwischen »Germanen und Slawen«. Dass dieser nur von Russland, und zwar »mit Blut und Eisen« entschieden werden könne, hielt Zankevič für gewissermaßen selbstverständlich.78

Als Ende Mai 1913 der Redl-Skandal die Monarchie erschütterte, argwöhnten viele, dass auch in diesem Fall Oberst Zankevič eine Rolle gespielt hatte. Dem umtriebigen Russen, der nach Aussagen von Alexander Jandrić sogar seine Ehefrau für die Spionagearbeit in Wien einspannte, konnte durchaus zugetraut werden, mit dem »Verräter aus den k.u.k. Generalstabskreisen« in Verbindung gestanden zu sein. Doch Alfred Redl, der infolge seiner langjährigen Dienstzeit im Evidenzbüro alle Kniffe kannte, um seine Tarnung zu perfektionieren, war wohl zu schlau, um sich solcherart zu kompromittieren. Er nützte andere Kanäle, um den Kontakt mit seinen Auftraggebern aufrecht zu erhalten.

Entgegen den Vermutungen der Presse, die nach Redls Entlarvung einen Zusammenhang mit Zankevičs Machenschaften und dadurch auch mit den »dunklen Geschäften« der Brüder Jandrić konstruierten, lieferten die Erhebungen der Militärbehörden keine Anhaltspunkte für eine derartige Darstellung. Ein kleines Detail im »Fall Jandrić« spielte dann aber auch im Fall Redl eine Rolle. Jahrzehnte später schilderte Hermann Zerzawy, 1913 Oberleutnant im Evidenzbüro, dass er bei der Verhaftung von Čedomil Jandrić zugegen gewesen war und auf Anraten Max Ronges einen Browningrevolver mitgenommen hatte. Laut Zerzawy fürchtete Ronge offenbar, dass Jandrić sich zur Wehr setzen würde. Wenngleich Zerzawys Schilderungen vom Verhör des Kriegsschülers sich nicht mit dessen späteren Aussagen vor dem Garnisonsgericht decken, steht fest: Jandrić leistete keinen Widerstand, die Waffe blieb unbenützt und Ronge brachte sie ins Kriegsministerium zurück. Dort verwahrte er sie in seinem Büro. Niemand konnte ahnen, dass sich nur wenige Wochen später Alfred Redl mit diesem Revolver das Leben nehmen würde.79 Für Behauptungen, wonach Čedomil Jandrić ebenso wie später dem Obersten Gelegenheit gegeben wurde, sich selbst zu richten, fehlen die Belege.80

WEGE ZUM HOCHVERRAT

Karrieren

Michail Ippolitovič Zankevič war keineswegs der erste russische Militärattaché gewesen, der seinen Aufenthalt in Wien dazu nutzte, auch auf inoffiziellem Wege Informationen über die k.u.k. Armee zu beschaffen. Nicht anders verhielt sich sein Vorgänger Mitrofan Konstantinovič Marčenko, der 1905 seinen Posten in der Donaumonarchie angetreten hatte.

Als der neue Mann aus dem russländischen Imperium unter dem Szepter der Romanovdynastie nach Wien kam, saß Alfred Redl als Hauptmann und angehender Major des Generalstabs im Evidenzbüro, dem militärischen Geheim- beziehungsweise Nachrichtendienst der k.u.k. Armee. In den kleinen winkeligen Räumen des Kriegsministeriums Am Hof, wo eine überschaubare Anzahl österreichisch-ungarischer Nachrichtendienstler ihrer Arbeit nachging, hatte die Karriere des aus Galizien stammenden Offiziers, der es 1912 bis zum Generalstabschef des 8. Korps in Prag brachte, ihren Anfang genommen. Nachdem er 1894 die Kriegsschule mit »sehr gutem Erfolg« absolviert hatte, kletterte der Sohn eines Lemberger Eisenbahnbeamten rasch die Erfolgsleiter empor. Noch im selben Jahr wurde er vorübergehend dem Eisenbahnbüro zugeteilt, um dann nach einigen Jahren bei der Truppe mit anspruchsvolleren Aufgaben betraut zu werden. Gewiss als vorteilhaft für die Laufbahn des jungen Offiziers erwies sich wohl sein Sprachentalent. Redl verbrachte ab seiner Ernennung zum Generalstabshauptmann im Mai 1899 ein Jahr im Zarenreich, wo er im Rahmen eines speziellen »Austauschprogramms« Russisch erlernte. Nach einer anschließenden kurzen Dienstzeit in Lemberg fand er in der »Russischen Gruppe« des Evidenzbüros Aufnahme und widmete sich dort vor allem der Auswertung von Informationen über die Armee des Romanovimperiums. Etwa ein halbes Jahr später wechselte er dann in die »Kundschaftsgruppe«, wo er von 1901 bis 1905 tätig war.81 Dort verlief der Arbeitsalltag weit weniger spektakulär, als es das Metier der Spionage beziehungsweise des Nachrichtendienstes nahelegt. Doch Redl machte sich in dieser Zeit in seiner Rolle als Sachverständiger in Spionageprozessen einen Namen. So erwies sich die Zuteilung zum Evidenzbüro als Sprungbrett für noch »höhere Weihen«. Der ehrgeizige Offizier erhielt im Zuge seiner Dienstzeit mehrere Orden und wurde von seinen Vorgesetzten als »intelligenter, fleißiger und sehr bescheidener Offizier« beschrieben, »der zu besten Hoffnungen berechtigt ist«. Man nahm ihn als »festen, männlich offenen Charakter« wahr und schätzte ihn als »beliebten Kamerad[en]«, der sich besonders »fürsorglich« gegenüber seinen Untergebenen verhielt, einen »guten Einfluss« auf jüngere Offiziere ausübte und nur »feine Gesellschaft« suchte, eine, die »seiner schönen Denkungsart entspricht«.82

In den sogenannten »Qualifikationslisten«, wo neben diesen Einschätzungen zur Person Alfred Redls noch viele weitere Lobreden auf dessen Fähigkeiten nachzulesen sind, wurde sein Geburtsdatum einige Male mit 14. März 1866 angegeben, um dann auf 1864 ausgebessert zu werden. Seine »Privatverhältnisse« hatte man mit den Worten »ledig, ohne Vermögen, finanziell geordnet« umschrieben.83

»Finanziell geordnet« waren die »Privatverhältnisse« vieler k.u.k. Offiziere freilich nicht. Hierbei erging es ihnen nicht viel anders als der Armee insgesamt. Dem Evidenzbüro, das zwischen 1898 und 1903 von Oberst Artur Freiherr Giesl von Gieslingen geleitet wurde, fehlte es aber nicht nur in Anbetracht eines bescheidenen Budgets an entsprechenden Entfaltungsmöglichkeiten. Zusätzlich zu diesen elementaren Problemen musste es vor dem Hintergrund diplomatischer Interessen seine Kundschaftstätigkeit gegenüber Russland zwischen 1903 und 1905 mehr oder weniger einstellen. Nachrichtendienstler wie Maximilian Ronge wurden nach dem Ersten Weltkrieg nicht müde zu betonen, wie sehr hingegen die für die militärische Spionage im Zarenreich zuständige Razvedka diese Phase dazu nutzte, ihre Tätigkeit gegenüber Österreich-Ungarn zu intensivieren. Wenngleich die Vorstellungen in der Donaumonarchie von den finanziellen Mitteln des russischen Geheimdienstes überzogen waren, hatte das Zarenreich im »offensiven Kundschaftswesen« wirklich bald die Nase vorn. Der Stellenwert eines professionalisierten militärischen Nachrichtendienstes im Generalstab war spätestens anlässlich der Armeereformen nach Ende des russisch-japanischen Krieges 1905 gestiegen. Damit einher gingen Verbesserungen für die Rahmenbedingungen der »militärischen Auslandsaufklärung«. Wie kläglich es andererseits um die Finanzen des Evidenzbüros bestellt gewesen war, lässt sich mit Blick auf seine Dotation für das Jahr 1912 unschwer belegen. Damals musste man mit 150.000 Kronen auskommen und verfügte demnach über eine Summe, die »kaum an das Gehalt eines mittleren Bankdirektors« heranreichte.84 Bedenkt man, wie viel allein Alexander Jandrić vom russischen Militärattaché bezahlt bekam, dann erscheint eine annähernd gleichwertige Entlohnung von Spionen im Dienste der k.u.k. Armee nahezu ausgeschlossen. Doch trotz chronischen Geldmangels und regelmäßiger Bettelbriefe an das Außenministerium konnte das Evidenzbüro im Bedarfsfall anscheinend doch entsprechende Summen offerieren. Die Beschaffung des russischen Aufmarschplanes hätte sich der k.u.k. Generalstabschef offenbar durchaus etwas kosten lassen: Angeblich sollen hierfür bis zu 100.000 Kronen zur Verfügung gestanden haben.85 Andere Quellen zeugen nicht unbedingt von Freigiebigkeit. Für die Mobilisierungsinstruktionen, insbesondere der russischen Armee, war man laut Protokoll einer Besprechung des Evidenzbüros vom Februar 1913 keineswegs bereit, mehr als 5000 Kronen zu zahlen.86 Angesichts der Tatsache, dass der Informationsstand über den russischen Aufmarschplan in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg zu wünschen übrig ließ, erstaunt der »Geiz« der verantwortlichen Stellen im Habsburgerreich doch einigermaßen.87