Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kriminalroman aus der Weimarer Republik

- Sprache: Deutsch

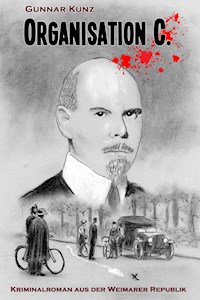

Berlin, 1922. Noch immer bestimmen Hunger und Armut das Straßenbild, die Geldentwertung schreitet voran, politische Attentate erschüttern das Land. Im Grunewald wird die Leiche eines jungen Mannes gefunden, der neun Monate zuvor erschossen und verscharrt wurde. Kommissar Gregor Lilienthal ist fest entschlossen, den Mörder zu finden, auch wenn die Spuren längst erkaltet sind. Sein Bruder Hendrik, Philosophieprofessor an der Universität, und Diana Escher, physikalische Assistentin von Max Planck, unterstützen ihn dabei mit philosophischem Witz und wissenschaftlicher Gründlichkeit. Wie sich herausstellt, gehörte der Tote der berüchtigten Organisation Consul an, einer Vereinigung ehemaliger Freikorpssoldaten, die die junge Republik mit Terror und Gewalt bekämpfen. Walther Rathenau steht als nächster auf ihrer Abschussliste. In einem Wettlauf gegen die Zeit versuchen Hendrik, Diana und Gregor, die Verschwörung aufzudecken und dem Anschlag zuvorzukommen. Doch die Attentäter sind ihnen immer einen Schritt voraus.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 298

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gunnar Kunz

Organisation C.

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Organisation C.

Prolog

1.

2.

3.

Nachwort

Empfehlenswerte Literatur zum Thema

Weitere Bücher aus der Serie:

Impressum neobooks

Organisation C.

Kriminalroman aus der Weimarer Republik

von Gunnar Kunz

Impressum:

Copyright 2021 by Gunnar Kunz, Berlin

Tel. 030 695 095 76

E-Mail über www.gunnarkunz.de

Alle Rechte vorbehalten

Einbandgestaltung: Rannug

Dieses E-Book, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Zustimmung des Autors nicht vervielfältigt, wieder verkauft oder weitergegeben werden. Danke, dass Sie die Arbeit des Autors respektieren!

Prolog

Obwohl er es hätte besser wissen sollen, schöpfte Hartmut Gensch keinen Verdacht. Nicht einmal, als sie vom Weg abbogen und sich durch das von dicht stehenden Bäumen verdunkelte Unterholz schlugen, wurde er misstrauisch, sondern glaubte an eine Abkürzung.

Lag es am Alkohol? Einer Einladung zum Trinken hatte er noch nie widerstehen können, erst recht nicht, seit er von der Hand in den Mund lebte. Trotzdem, als Erklärung genügte es nicht. Er hatte viel gebechert, sicher, aber er vertrug auch einiges, und sein Schritt war immer noch fest. Hätte ihm die Gefahr, in der er schwebte, nicht klar sein müssen? Hätte er nicht zumindest mit irgendeiner Feindseligkeit rechnen sollen?

Falls ihm ein solcher Gedanke je gekommen war, so war er im Laufe des Abends wieder geschwunden. Alkohol machte ihn gefühlsduselig. Gefühlsduselig und vertrauensselig. Wer einen zum Bier einlud, konnte einem doch nichts Böses wollen, oder?

Von Ferne rief ein Käuzchen.

Hartmut Gensch lachte leise über eine Erinnerung, die ihm im selben Augenblick schon wieder entglitt, und fing an, vor sich hinzusummen. Eine alte Soldatenweise über ein Mädchen, das daheim auf seinen Liebsten wartet.

Er bekam nicht mit, wie sich die Schritte neben ihm plötzlich veränderten, erst langsamer wurden und über Laub scharrten, als ob sich jemand nach allen Seiten umsieht und vergewissert, dass sie allein waren, dann ihm nachsetzten, fest, eilig, entschlossen.

Der kalte Lauf einer Pistole drückte sich in seinen Hinterkopf und machte ihn schlagartig nüchtern. Aber da zerriss auch schon eine Explosion die Nacht, übertönte Blätterrascheln, Schritte und Käuzchen, ließ einen Blitzschlag durch sein Gehirn zucken und setzte seinem Leben ein Ende.

1.

Samstag, 6. Mai – Sonntag, 4. Juni 1922

Marschieren ist die deutscheste aller Gangarten.

Kurt Tucholsky zugeschrieben

1

Die Aussicht war atemberaubend. Hendrik Lilienthal lehnte sich auf die Brüstung aus glasierten Ziegeln und ließ seinen Blick über die nahe Havel und die Pfaueninsel schweifen. Das Wetter an diesem Mainachmittag war kühl, aber der Himmel überwiegend klar. Wenn er die Augen zusammenkniff, konnte er sogar die Türme von Potsdam erkennen.

Er drehte sich zu seinem Bruder um. Gregor stand am nördlichen Ende des Kaiser-Wilhelm-Turms und ließ sich von einer begeisterten Diana das Häusermeer von Berlin, den Dom und die Kuppel des Reichstagsgebäudes zeigen, als sähe er das alles zum ersten Mal. Hendrik war froh, dass er ihn überredet hatte, Berlins Unterwelt für ein paar Stunden sich selbst zu überlassen und sich wenigstens den Samstagnachmittag frei zu nehmen.

In der »Roten Villa«, dem Polizeipräsidium am Alexanderplatz, ging es derzeit drunter und drüber. Anscheinend hatten sich sämtliche Verbrecher Berlins verschworen, den Polizeibeamten das Leben schwer zu machen. Zum einen waren da die überhand nehmenden Hoteldiebstähle und die bewaffneten Banden, die bei Nacht Leitungsmasten erstiegen und die wertvollen Kupfer- und Bronzedrähte der Telefonleitungen stahlen. Zum anderen gab es mehr Morde als früher, nach Gregors Ansicht eine Folge der Verrohung durch den Großen Krieg. Ein Menschenleben zählte heutzutage nichts mehr. Und als wäre das nicht genug, mussten auch noch die Wettbetrüge von Max Klante aufgearbeitet und der Prozess gegen Carl Großmann, der seine Haushälterinnen vergewaltigt und ermordet hatte, vorbereitet werden. Von der Zuarbeit für das geplante Reichskriminalgesetz ganz zu schweigen. Ja, Gregor hatte sich einen freien Nachmittag mehr als verdient! Wenn er so weitermachte, würde er eines Tages noch zusammenklappen.

Diana war eine gute Ablenkung von seinen Sorgen. Die Eindrücke des Ausflugs sprudelten nur so aus ihr heraus und führten seinen Blick bald hierhin, bald dorthin. Gutmütig ließ Gregor alles über sich ergehen. Auch wenn er nie so recht wusste, wie er sich ihr gegenüber verhalten sollte, weil er einfach nicht glauben mochte, dass sie und Hendrik lediglich gute Freunde waren, auch wenn er immer noch darauf bestand, sie zu siezen, es war doch unverkennbar, dass er sich in ihrer Gesellschaft wohl fühlte.

Hendrik schmunzelte, als er die beiden ungleichen Gestalten da stehen sah. Sein Bruder wirkte wie ein Ministerialerlass, von Kopf bis Fuß korrekt. Diana dagegen sah aus wie ein Küken, das in einen Topf voll Farbe gefallen war. Im letzten Jahr hatte sie sich das Haar, der Mode entsprechend, zu einem Bubikopf schneiden lassen, dazu trug sie eine blassgelbe Bluse aus billiger Kunstseide, einen grasgrünen Rock und knallrote Schuhe. Was die Zusammenstellung ihrer Garderobe betraf, war bei ihr einfach Hopfen und Malz verloren. Hin und wieder versuchte Hendrik ihr klarzumachen, dass ein Herrensakko sich nicht mit einem üppigen Pailettenkleid vertrug oder die schlanke Modelinie eines Hemdrockes nicht zu Fledermausärmeln passte, aber es war vergebliche Liebesmüh. Sie zog an, was ihr gerade gefiel, und scherte sich nicht um die Wirkung. Eine von vielen Eigenschaften, die ihn für sie einnahmen.

Gregor fing seinen Blick auf. »Gehen wir?«

Hendrik nickte. Diana hakte sich bei ihm ein und erklärte ihm, was sie über gotischen Baustil, den Grunewaldsee und das Nistverhalten von Buchfinken wusste, und das alles derart übergangslos, dass man unweigerlich den Eindruck bekam, das eine sei die direkte Folge des anderen.

Während sie die eisernen Stufen des Turms hinabstiegen, spürte Hendrik, wie es in seinem Bauch rumorte. Die fettige Grützwurst vom Frühstück lag ihm schwer im Magen. Ein begüterter Studienkollege hatte ihn eingeladen, um über alte Zeiten zu plaudern, und angesichts der Tatsache, dass es Monate her war, seit er das letzte Mal ein Glas Wein oder ein anständiges Stück Fleisch genossen hatte, hatte er der Einladung einfach nicht widerstehen können.

Auch dreieinhalb Jahre nach dem Krieg war die Ernährungssituation in Deutschland alles andere als rosig. Das lag an den Folgen des Friedensvertrages mit seinen Gebietsabtretungen und Reparationslasten, aber auch an der fortschreitenden Geldentwertung. Vor dem Krieg kostete ein Whiskysoda in einem Café eine Mark achtzig oder höchstens zwei Mark fünfzig. Heute waren es fünfunddreißig bis sechzig Mark. Und für ein Pfund Schweineschinken musste man zweiundvierzig Mark auf den Tisch legen. Wegen der Dürre im vergangenen Sommer gab es nicht genug Winterfutter für die Milchkühe, sodass die Bauern ihre Tierbestände reduzierten, was Probleme bei der Milchversorgung zur Folge hatte. Vor dem Zentralviehhof, wo an bestimmten Tagen verbilligtes Fleisch angeboten wurde, gab es regelmäßig Warteschlangen. Skorbut war in Großstädten keine Seltenheit. Die Wenigsten konnten sich satt essen. Aber man durfte nicht klagen; anderswo sah es noch schlimmer aus. In Russland, zum Beispiel.

»Ist euer Schriftgelehrter wieder krank?«, fragte Hendrik seinen Bruder, als sie unten angelangt waren.

»Ja. Woher …?«

Hendrik deutete auf Gregors Zeigefinger, auf dem sich der Überrest eines Tintenflecks abzeichnete. »Ich weiß doch, wie ungern du Schreibarbeiten erledigst. Wenn du es trotzdem tust, muss schon ein besonderer Grund vorliegen.«

»Der Kerl ist notorisch unzuverlässig und ständig krank.«

»Vielleicht solltet ihr ihn nicht so von oben herab behandeln.«

»Bedauere ihn auch noch! Wir machen die Drecksarbeit, und er lässt sich’s gutgehen. Die letzten Tage bin ich zu gar nichts gekommen.«

»Na, immerhin haben Sie es geschafft, Ihr Fahrrad zu reparieren«, meinte Diana.

Gregor drehte sich zu ihr herum und musterte sie stirnrunzelnd.

»Die Kettenschmiere an Ihrer Hose!«

»Verflixt!« Er bückte sich und versuchte, den Fleck zu entfernen, aber alles, was er erreichte, war, dass sich der Ölfilm verteilte.

Als er sich wieder aufrichtete, hatten sich seine Augenbrauen dichter zusammengezogen. »Ihr könnt es nicht lassen, mit euren deduktiven Fähigkeiten zu prahlen, was? Tintenflecke. Kettenschmiere. Was kommt als nächstes? Verdächtige Fasern auf meiner Jacke? Eine Analyse meiner Nasenhaare?«

»Wie wär’s mit einer Beschreibung dessen, was du da im Picknickkorb trägst?«, meinte Hendrik unschuldig.

»O ja«, fiel Diana ihm ins Wort, »zum Beispiel die leckeren Kirschkuchen.«

»Oder die Brezeln.«

»Nicht zu vergessen die hart gekochten Eier.«

Gregor machte den Mund auf, schloss ihn aber wieder, ohne etwas entgegnet zu haben.

»Na komm, das war nun wirklich nicht schwer«, sagte Hendrik. »Man erkennt es deutlich an der Art, wie sich das Tuch über dem Korb ausbeult.«

Gregor starrte den Picknickkorb in seiner Hand an, und für eine Sekunde war er bereit, Hendriks Erklärung für bare Münze zu nehmen. Dann riss er den Kopf herum und sah seinen Bruder so strafend an, dass Hendrik und Diana nicht anders konnten, als in Lachen auszubrechen.

»Du hast es geglaubt«, japste Hendrik. »Gib’s zu: Einen Moment lang hast du es geglaubt.«

»Ihr habt reingeguckt, als ich die Fahrkarten besorgt habe.«

»Hunger macht neugierig«, sagte Diana.

»Die Klugheit eines Menschen lässt sich aus der Sorgfalt ermessen, mit der er das Künftige bedenkt«, dozierte Hendrik. »Georg Christoph Lichtenberg.«

»Klugscheißer!«

»Was ist, essen wir jetzt?«

Sie suchten sich ein Wiesenstück nahe einer Gruppe Kiefern und machten sich über das mitgebrachte Essen her. Hendrik hielt sich dabei zurück, weil sein Magen immer noch kollerte. Er genoss das Picknick auch so. Es war einfach schön, mit Gregor und Diana den Tag zu verbringen. Dieser Ausflug zu dritt, immer wieder aufgeschoben, war seit Langem geplant gewesen. Fast hatte er schon nicht mehr daran geglaubt, dass es dieses Jahr noch klappen würde.

Er lehnte sich an einen Kiefernstamm, rückte seine Brille gerade und beobachtete eine Eidechse, die zwischen zwei Steinen aufgetaucht war und misstrauisch zu ihnen herüberlugte. Wenn er ehrlich war, konnte auch er selbst ein bisschen Erholung vertragen. Seine Studenten interessierten sich nicht mehr für Platon, Kant und Hegel, sondern nur noch für Spengler, Sombart und Krawalle, so kam es ihm jedenfalls vor. Manchmal wollte er am liebsten alles hinwerfen.

Diana dagegen hatte es anscheinend mit ihrer Assistentenstelle bei Professor Planck gut getroffen. Trotz der vielen Arbeit war sie in den vergangenen beiden Jahren aufgeblüht. Er verstand zwar nicht die Bohne, worum es ging – anscheinend versuchten sie irgendwie, mehr über den Aufbau von Atomen herauszufinden –, aber sie sprach mit Leidenschaft über ihre Arbeit, und das war die Hauptsache. Hendrik gönnte es ihr. Sie hatte es verdient.

Wenn die Physik ihr dazu Zeit ließ, arbeitete sie nebenher als Sekretärin. Sie sparte für eine Überfahrt nach London, um ihre Schwester zu besuchen. Für ein behütet aufgewachsenes Mädchen aus der Provinz erwies sie sich als erstaunlich zäh. Nie hörte er, dass sie sich über etwas beklagte.

Auch nach nunmehr zwei Jahren, in denen sie auf freundschaftlicher Basis Leben und Wohnung miteinander teilten, war er ihrer Gesellschaft nicht überdrüssig. Ein Gespräch mit Diana war so anregend, so spritzig, so vergnüglich wie eh und je.

Hendrik nahm einen herabgefallenen Zweig und ritzte eine Karikatur von ihr in den Boden, löschte sie jedoch gleich wieder aus, ehe sie entdecken konnte, was er da tat. Aber sie achtete ohnehin nicht auf ihn, weil sie in eine Diskussion mit Gregor vertieft war.

Vor dem Picknick hatten sie ausgemacht, heute ausnahmsweise einmal nicht über Wucherpreise, Reparationslasten oder die Situation in Oberschlesien zu reden. Stattdessen schimpfte Gregor darüber, dass die Kriminalkommissare mit ihrer Besoldungsgruppe 8 schlechter gestellt waren als die Schutzpolizei. Und jetzt sollten den Beamten auch noch die Straßenbahnfreikarten entzogen werden!

Der Wind frischte auf, dunkle Wolken sammelten sich am Himmel. Da das Picknick mit Stumpf und Stiel vertilgt war, brachen sie auf und wanderten entlang der Moorwässer des Pechsees zum Bahnhof Grunewald, um mit der Bahn nach Hause zurückzufahren.

Kaum hatten sie sich jedoch der Eingangshalle auf ein paar Hundert Schritt genähert, als auch schon ein Schutzmann winkend auf sie zugelaufen kam.

»Herr Kommissar«, japste er, »endlich! Wir brauchen Ihre Hilfe.«

»Wachtmeister Bruck!«, sagte Gregor entgeistert.

»Wir haben eine Leiche entdeckt, nicht weit von hier. Sie müssen sofort mitkommen; hier ist der Teufel los, sage ich Ihnen.«

»Woher wissen Sie, dass ich hier bin?«

»Im Präsidium hieß es, Sie machen einen Ausflug in den Grunewald. Das ganze Revier ist ausgeschwärmt, Sie zu suchen.«

»Ich bin nicht im Dienst. Warum hat man Ihnen nicht Werneburg oder Trettin geschickt?«

»Die sind anderweitig beschäftigt. Sie waren als Einziger verfügbar.«

Gregor murmelte etwas darüber, dass man nicht einmal an seinem freien Tag Ruhe hatte, und drehte sich zu seinen Begleitern um. »Es bleibt mir wohl nichts übrig, als mitzugehen. Tut mir leid, dass unser Ausflug ein vorzeitiges Ende nimmt.«

»Och …«, sagte Hendrik.

»Eigentlich …«, ergänzte Diana.

Unbeteiligt sahen die beiden zu Boden.

»Nein«, erwiderte Gregor, »kommt nicht infrage!«

»Haben wir dir je im Weg gestanden?«

»Oder Ärger gemacht?«

»Komm schon, du weißt, dass auf unsere Verschwiegenheit Verlass ist. Und es kann nützlich sein, eine Sache von einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten. Denk an Schopenhauer.«

»An wen?«

»Schopenhauer. Eine gefasste Hypothese gibt uns Luchsaugen für alles sie Bestätigende und macht uns blind für alles ihr Widersprechende.«

»Klugscheißer!« Gregor wandte sich um und folgte dem Schutzmann, erhob aber keinen Einwand, als die beiden ihm folgten.

Hendrik musste sich ein Grinsen verkneifen. Er wäre jede Wette eingegangen, dass sein Bruder in Wahrheit nichts dagegen hatte, dass sie mitkamen. Seit sie ihn vor zwei Jahren bei der Aufklärung des Mordes an Max Unger unterstützt hatten, waren sie stillschweigend zu Hilfskräften mutiert. Nicht, dass er ihnen erlaubte, sich in seine Arbeit einzumischen. Aber die Kriminalpolizei war notorisch unterbesetzt, und so half Hendrik gelegentlich als Schreiber aus oder zeichnete Tatortskizzen. Und wenn Gregor einmal feststeckte, besprach er sich gern mit ihnen beiden. Vielleicht war es auch nur ein Vorwand, um Diana zu sehen.

»Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf: Die Leiche ist in keinem guten Zustand. Muss monatelang da gelegen haben«, sagte Wachtmeister Bruck mit Blick auf Diana.

Gregor zuckte die Achseln und schwieg dazu.

Der Schutzmann führte sie etliche Minuten lang in den Grunewald zurück. Schließlich bog er vom Weg ab und drang in das Unterholz ein. Fingerkraut und Sauerklee blühten hier, es roch übel nach Ruprechtskraut.

Zwischen zwei Ginsterbüschen blieb Gregor stehen und sah sich aufmerksam um, nicht, als ob er etwas Bestimmtes zu finden hoffte, mehr, als wollte er die Atmosphäre des Ortes in sich aufsaugen. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand die Mühe macht, eine Leiche so weit durch unwegsames Gelände zu schleppen«, sagte er nachdenklich. Auch als er sich wieder in Bewegung setzte, blieb seine Stirn gefurcht. »Wer immer hier ermordet wurde, muss auf eigenen Füßen hergekommen sein.«

Schon von Weitem konnte man die Stätte des Verbrechens erahnen, weil sich trotz der versteckten Lage bereits ein Dutzend Neugieriger eingefunden hatte. Ein Schutzmann bewachte den Tatort und hielt die Leute in angemessener Entfernung. Edgar Ahrens, Gregors Assistent, war ebenfalls vor Ort und untersuchte den Waldboden.

»Da hinten steht der Herr, der die Leiche entdeckt hat«, erklärte Wachtmeister Bruck. »Besser gesagt, sein Hund war es.«

»Ich rede gleich mit ihm.« Gregor nickte Edgar und dem zweiten Schutzmann zu und schüttelte Simon Weinstein, einem Beamten der Spurensicherung, die Hand. »Gut, dass ihr da seid.«

»Schon seit einer Stunde. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, dass ich deinen Ausflug ausgeplaudert habe. Aber nach allem, was ich hörte, als die Meldung reinkam, wirst du hier dringend gebraucht.« Er gab Diana einen altmodischen Handkuss. »Fräulein Escher, welche Freude, Sie zu sehen! Professor Lilienthal! Dr. Pauly ist da hinten.«

Er deutete auf einen Mann, der sich über ein ausgehobenes Loch im Boden beugte und mit seinem Backenbart und seinem Körperumfang einem Walross nicht unähnlich sah. Jeden Augenblick erwartete man, ihn untertauchen und prustend an einer anderen Stelle wieder an die Oberfläche kommen zu sehen.

Der Gerichtsmediziner wurde auf sie aufmerksam und winkte ihnen zu. »Guten Tag, Gregor. Ach, Fräulein Escher und der Herr Professor sind ja auch da! Kommen Sie nur; ein überaus lehrreicher Fund, ja wirklich, überaus lehrreich.«

Gregor ging zu ihm hinüber, gefolgt von Hendrik und Diana, die beide eine wichtige Miene aufsetzten, als gehörten sie dazu.

Ein halb verwester Körper erwartete sie, grün und grau verfärbt, mit deutlichen Fäulnisspuren. An einigen Stellen hatte sich Schimmel auf der Haut gebildet. Die Überreste von Hemd und Uniformhose waren zerfressen, die Gliedmaßen eingetrocknet und geschrumpft. Auch von Nase und Augen war nicht viel übrig geblieben; Insektengänge zogen sich kreuz und quer durch das Gesicht, Käferlarven verstopften die Körperöffnungen.

Hätte ich bloß nicht die fette Grützwurst gegessen, konnte Hendrik gerade noch denken, ehe er ins nächstgelegene Gebüsch stürzte und sich übergab.

Als er zurückkam, blinzelte Gregor, was, wie Hendrik wusste, seine Version eines Grinsens war. Hendrik achtete auf gebührenden Abstand zwischen sich und der Leiche und vermied jeden Blick auf den Toten. Diana dagegen ging sogar näher heran, um die Einzelheiten in Augenschein zu nehmen. Wie hielt sie das bloß aus?

Simon Weinstein machte sich an der Leiche zu schaffen und schaltete einen batteriebetriebenen Haartrockner ein, den er so umgebaut hatte, dass er damit mikroskopisch kleine Teile von Kleidung und Haut des Toten sammeln konnte. An der Stelle, wo die Luft angesaugt wurde, war ein Trichter angebracht, und dort, wo die Luft wieder austrat, befand sich ein Baumwollsäckchen, das sämtliche Fasern und Partikel auffing.

Auch Dr. Pauly beugte sich wieder über den Leichnam.

»Kannst du mir schon etwas über den Toten sagen, Oliver?«, fragte ihn Gregor. »Es ist doch ein Mann, oder?«

»Ja. Er liegt hier seit mindestens einem halben Jahr, vielleicht länger. Wurde vermutlich gleich nach Eintritt des Todes vergraben. Ich hab‘ den Körper noch nicht im Detail untersucht, aber ich würde mich sehr wundern, wenn der Tod von etwas anderem verursacht wurde als hiervon.« Er deutete auf ein daumengroßes Loch in der Stirn, das entweder die Eintritts- oder die Austrittsöffnung einer Schusswunde sein musste.

Hendrik ließ sich von Dr. Paulys Worten verleiten, wieder hinzusehen, und bereute es sofort. Er wandte den Kopf zur Seite und bemühte sich, durch gleichmäßiges Atmen seinen Magen zu beruhigen.

Gregor ging in die Hocke, betrachtete sinnend die Ausmaße der Grube. Dann richtete er sich auf und blickte in jene Richtung, in der der Bahnhof Grunewald liegen musste. Seiner Miene war nicht zu entnehmen, was ihm durch den Kopf ging. »Was meintest du eben mit lehrreich?«, fragte er stattdessen.

»Siehst du das hier?« Dr. Pauly deutete auf die ledrig braun aussehende linke Hand des Toten. »Mumifizierung. Geschieht normalerweise durch schnellen Wasserentzug an trockener Luft. Die Hand hat höher gelegen als der Rest des Körpers, das Blut ist in tiefere Regionen geflossen. Möglicherweise ist auch Dauerfrost dafür verantwortlich. Wenn du dir dagegen den Bauch- und Unterleibsbereich ansiehst – Adipocire. Fettwachs, im Volksmund. Und das gibt’s vor allem bei Feuchtigkeit und Sauerstoffmangel. Beides an derselben Leiche, das ist was für meine Studenten.«

Tatsächlich hatte sich das Körperfett des Toten an vielen Stellen in eine schmierige, bröckelige Masse umgewandelt, die grauweiß glänzte, beinahe wie Seife.

Dr. Pauly betastete eine Fäulnisblase am linken Unterbauch. Es knirschte, als würde jemand einen Schneeball formen.

Hendrik stürzte wieder ins Gebüsch.

2

Diana bemühte sich, flach zu atmen und sich auf das Geschehen auf dem Seziertisch zu konzentrieren. Sie und ihr vorlautes Mundwerk! Hendrik hatte wohlweislich darauf verzichtet, der Leichenöffnung beizuwohnen, aber sie musste ja unbedingt die Abgeklärte spielen. Vorhin im Wald hatte sie nicht mal mit der Wimper gezuckt. Da war es ihr gelungen, den Toten nicht als Menschen zu sehen, sondern als wissenschaftliche Herausforderung. Hier jedoch …

Diana zwang sich, die von Stoffresten befreite und von den Ohren bis zum Nabel y-förmig aufgeschnittene Leiche anzusehen. Die Hautlappen waren auseinandergefaltet, sodass das Innere des Rumpfes frei lag, die Kopfhaut war abgezogen und die Schädeldecke geöffnet. Dr. Pauly beschäftigte sich mit dem Gehirn, während sein Assistent dem Leichnam Organe entnahm, diese abspülte und zum Wiegen in eine Schale legte. Ein Protokollant notierte die Kommentare des Gerichtsmediziners.

Weil sie spürte, dass Gregor sie beobachtete, setzte Diana ein gleichmütiges Gesicht auf. Sie würde nicht vor seinen Augen schlapp machen. Sie würde nicht schwach werden.

Es war nicht einmal der Anblick des aufgeschnittenen Körpers, der ihr zu schaffen machte. Es waren die schmatzenden Geräusche, wenn Dr. Pauly mit entblößten Armen in den Torso hineingriff und Organe beiseite schob oder ihnen Flüssigkeitsproben entnahm. Und vor allem der Gestank. An der frischen Luft war er erträglich gewesen, hier dagegen, im Sektionssaal der Charité, trafen sie die geballten Verwesungsdünste.

»Stört Sie der Geruch?«, fragte Dr. Pauly, während er mit einer Hakenpinzette in den Innereien herumstocherte. »Das sind nur Ammoniak und Tyramin. Ptomaine, wissen Sie, Eiweißabbau bei Fäulnis.«

Sie machte ein zustimmendes Geräusch, als würde seine Erklärung etwas ändern, und versuchte, durch den Mund zu atmen.

Gregor war wohl zu der Überzeugung gelangt, dass sie den Innereien des Toten nicht ihren eigenen Mageninhalt hinzufügen würde, denn seine Aufmerksamkeit wandte sich den Erklärungen des Gerichtsmediziners zu.

»Die Todesursache ist eindeutig«, sagte der gerade und deutete auf eine Schale, in der eine von Blut und Gewebeteilen befreite Kugel lag, abgeplattet und verformt. »Es wurde dreimal auf ihn geschossen. Die erste Kugel, die tödliche, drang am rechten Hinterkopf ein, wurde nach schräg oben in das Gehirn getrieben und trat durch die Stirn aus.«

Zur Demonstration setzte er die Schädeldecke auf, schob einen dünnen Stab in den Schusskanal und stieß ein paarmal hindurch. »Es handelt sich um einen aufgesetzten Schuss; mit ein wenig Mühe kann man noch die Einschussöffnung mit der sternförmigen Platzwunde erkennen, außerdem eine Stanzverletzung von der Mündung des Laufs. Pulverschmauch und unverbrannte Pulverkörner sind in den Wundkanal eingedrungen und unter die Haut gelangt. Einige Partikel sind bis in die Lederhautschicht gekommen.«

»Wenn der Mörder sich dem Opfer so weit nähern konnte, dürften die beiden sich gekannt haben.«

»Schlüsse ziehen ist deine Aufgabe, ich beschreibe nur. Wo war ich? Äh, ja. Der zweite Schuss erfolgte ebenfalls aus nächster Nähe und traf ihn, vermutlich im Fallen, hinter dem Ohr. Der dritte Schuss drang aus größerer Entfernung in die rechte Schläfe; eine Art Fangschuss, würde ich sagen, um auf Nummer sicher zu gehen. Obwohl das Opfer zu dem Zeitpunkt bereits tot war.«

»Über die Möglichkeit eines Selbstmordes müssen wir uns jedenfalls keine Gedanken machen.«

»Weiter: Der erste Schuss hat eine ziemliche Verwüstung im Gehirn angerichtet, Arterien zerrissen und dergleichen. Der Hinterhauptslappen ist förmlich explodiert. Eine echte Sauerei.«

Er nahm die Schädeldecke wieder ab und tippte nachdrücklich gegen Knochensplitter und Hirngewebe, als sei seine Erklärung nicht weiß Gott plastisch genug. Diana richtete ihren Blick starr auf die Metallbeine des Seziertisches und wünschte, der Tag möge schnell vorübergehen.

»Ist der Fundort der Leiche zugleich der Tatort?«, wollte Gregor wissen.

»Ich denke schon. Unwahrscheinlich, dass der Tote lange an der Luft gelegen hat, der Art der Verwesung nach zu urteilen. Außerdem hat Simon Patronenhülsen gefunden, und die wird ja niemand durch die Gegend geschleppt haben, um sie dem Mann mit ins Grab zu legen.«

»Also umgebracht und an Ort und Stelle verscharrt.«

»So ist es.«

»Was kannst du mir über den Toten sagen?«

»Männlich, einsneunundsiebzig groß, Rechtshänder. Dunkelbraune Haare. Die Weisheitszähne sind voll ausgebildet, andererseits gibt es keine nennenswerten Alterungserscheinungen wie Abnutzung der Kauflächen, Zurücktreten des Zahnbettes und so weiter, ich würde also sagen: Anfang zwanzig. Genaueres, sobald ich mir das Gebiss im Detail vorgenommen habe. Interessant sind auf jeden Fall die Gebissreparaturen, nicht so sehr die Emailleplomben rechts, aber in der Brücke am linken Oberkiefer besteht die Kappe des hinteren Molaren aus Silber. Ungewöhnlich. Weiter: Keine Tätowierungen oder ähnliche Auffälligkeiten, aber eine alte Schussverletzung an der linken Schulter, möglicherweise aus dem Krieg. Verschiedene geheilte Knochenbrüche und Stichnarben; ein Raufbold, wenn du mich fragst. Und das tust du ja. Die rechte Kniescheibe muss ihm Probleme bereitet haben.«

»Du bist wie immer ein Quell an Informationen«, sagte Gregor, der sich Notizen machte.

»Nicht ich – er.« Dr. Pauly deutete auf die Leiche. »Sie reden alle mit mir, ununterbrochen. Ich bin nur ein guter Zuhörer, das ist alles.«

»Und was sagt er dir über den Zeitpunkt seines Todes?«

»Wenn man die ausgedehnte Fettwachsbildung bedenkt, schätze ich, dass er schon eine Weile da gelegen hat. Die Muskulatur ist bereits in die Fettwachsbildung einbezogen, das geschieht etwa nach fünf, sechs Monaten. Dann die Leichenfauna: Käfer, Regenwürmer, Ameisen, Tausendfüßler, Asseln … Wir untersuchen die Viecher noch, haben einige lebende Exemplare eingefangen, die –«

»Lass die Einzelheiten beiseite«, unterbrach Gregor mit Seitenblick auf Diana. »Wann?«

»Immer dasselbe mit euch Kriminalisten, immer nur Ergebnisse, Ergebnisse. Keinen Sinn für die Kunst der Forschung.«

»Nenn mir einfach eine Zahl.«

»Na ja, also … Acht, neun Monate. Nagele mich nicht auf den Tag fest.«

»Das wäre September letzten Jahres.«

»So in etwa.«

»Dann lasse ich meine Leute die Vermisstenmeldungen von, sagen wir, Juli bis Dezember durchgehen. Was ist mit den Überresten der Kleidung? War nichts in den Taschen, das uns Aufschluss über seine Identität geben könnte?«

»Nichts. Keine Geldbörse, gar nichts.«

»Möglicherweise Raubmord.«

»Wie gesagt: Schlüsse zu ziehen, überlasse ich dir. Aber wenn du dich ein paar Tage geduldest, können wir vielleicht den Zeitpunkt des Todes weiter eingrenzen, je nachdem, was unser Freund hier gegessen hat.« Er machte sich an einer der Organschalen zu schaffen, während sein Assistent den Darm aufschnitt. »Die graugrüne Farbe der Schleimhaut und die Einrisse haben nichts zu bedeuten, das ist bloß die angedaute Magenwand.«

Diana bekam weiche Knie und kämpfte gegen einen säuerlichen Geschmack an.

»Die Einzelheiten lese ich dann in deinem Bericht«, hörte sie Gregor sagen. Dann fassten sie zwei Hände an der Schulter und führten sie hinaus. Sie hatte nicht die Kraft, sich dagegen zur Wehr zu setzen.

»Sie sind ganz käsig im Gesicht«, meinte Gregor.

Gierig sog sie frische Luft in ihre Lungen. »Ich … bin in Ordnung.«

»Sie können einfach keine Schwäche zugeben, was? Wem versuchen Sie, etwas zu beweisen?«

Diana war außerstande zu antworten. Sie wusste, wenn sie jetzt den Mund öffnete, würde sie sich übergeben. Eine volle Minute lang tat sie nichts weiter, als gleichmäßig zu atmen und sich auf das Geräusch der ein- und ausströmenden Luft zu konzentrieren. Sie musste sich an der Wand des Hauses abstützen, um nicht zu Boden zu sacken. Und vielleicht gerade, weil sie so hilflos war, fand sie den Mut, mit dem Rest ihrer Stimme zu fragen: »Warum … bestehen Sie eigentlich darauf … mich zu siezen?«

»Ihre Gedanken sind sprunghaft, wie immer.«

»Das ist … keine Antwort.«

Gregor rieb sich den Arm, als ob er friere, räusperte sich, rückte seine Krawatte zurecht. »Ich bringe Sie nach Hause.«

Und diesmal war Diana zu keinem Widerspruch in der Lage.

3

»Tür zu, es zieht!«, rief Gregor.

Hendrik ließ Diana vorbei und schloss die Tür. »Dir auch einen guten Morgen«, erwiderte er.

Gregor brummte etwas, das man mit viel gutem Willen als »Morgen« interpretieren konnte. Normale Umgangsformen würde er wohl nie annehmen. Er stand auf einem Stuhl und war eben dabei, sein Büro mit Fotos der Leiche aus dem Grunewald zu tapezieren. Die ständige Präsenz der Bilder half ihm angeblich, sich auf einen Fall zu konzentrieren, auch wenn Hendrik eher fand, dass sie einem dabei half, schlank zu bleiben. Er jedenfalls hätte angesichts der verfaulten Körperteile kein Frühstück herunterbekommen. Aber man musste vermutlich schon dankbar sein, dass sein Bruder auf Bilder der Obduktion verzichtete.

Gewohnheitsmäßig begab sich Hendrik zur Fensterbank und warf einen Blick in die Blumentöpfe, um zu sehen, ob Erste Hilfe noch möglich war. Die Ackerminze war zerrupft, die Begonien sahen aus, als habe jemand die Blätter abgefressen, und die Gartenkresse bestand nur noch aus Stielen. »Kannst du dir keine Frühstücksstulle leisten?«

»Das war nicht ich – die Läuse sind daran schuld.«

Vorsichtig drehte Hendrik ein übrig gebliebenes Blatt um. Tatsächlich war darunter alles schwarz. »Sieht aus, als würdest du Läusekolonien züchten und keine Pflanzen.«

»Hab‘ schon alles probiert, die kommen immer wieder.« Gregor stieg vom Stuhl und bot seinen Besuchern mit einer Geste Platz an. »Was führt euch her?«

»Wir waren gerade in der Nähe«, meinte Diana, »da dachten wir, wir sagen mal guten Tag.«

»Die Sedanstraße liegt in Weißensee, nicht in der Nähe«, erwiderte Gregor mit Blick auf Dianas linken Mundwinkel. Eine Spur getrockneter Blaubeersaft verriet, dass sie und Hendrik Agnes Lilienthal besucht hatten, Hendriks und Gregors Tante, die eine legendäre Blaubeertorte backte.

Hendrik grinste. »Klugscheißer.«

Sein Bruder blinzelte und lehnte sich im Stuhl zurück. »Ihr seid also neugierig, ob es etwas Neues über den Toten im Grunewald gibt.«

Diana konnte sich nicht länger beherrschen. »Gibt es etwas?«

»Dr. Paulys Obduktionsbericht ist da.« Gregor nahm eine Mappe von seinem Schreibtisch und blätterte durch die darin liegenden Papiere. »Seine Beobachtungen lassen wie immer an Klarheit und Genauigkeit nichts zu wünschen übrig. Es ist eine Freude, mit dem Mann zusammenzuarbeiten.«

»Und? Was sagt er?«

»Im Wesentlichen bestätigt er seine vorläufige Einschätzung von vorgestern. Drei Kugeln, deren erste bereits tödlich war. Zeitpunkt: Ende September, Anfang Oktober, plusminus ein paar Wochen.« Gregor legte den Bericht beiseite. »Der Mageninhalt hat nichts gebracht, außer der Erkenntnis, dass der Tote lange nichts gegessen, dafür aber umso mehr getrunken hatte. Der Chemiker wollte sich zwar nicht festlegen, glaubt aber, Alkohol nachgewiesen zu haben, der nicht durch Fäulnisbildung entstanden ist, vermutlich Bier. Schwierigkeiten bereitet uns immer noch die Identifizierung der Leiche. Meine Männer sehen gerade die Vermisstenkartei durch.« Er griff nach einer weiteren Mappe. »Dann haben wir noch die ballistische Untersuchung …«

»Ballistik – dabei geht es um Kugeln und Pistolen und so, nicht wahr?«, fragte Diana.

»Richtig. Sollten wir bei einem Verdächtigen eine Waffe finden, können wir möglicherweise sagen, ob die tödlichen Schüsse daraus abgegeben wurden oder nicht.«

»Das geht?«

»Einfach ist es nicht. Und leider laufen jede Menge Scharlatane herum, die vor Gericht als Sachverständige auftreten, aber keine Ahnung haben, was sie eigentlich tun. Doch im Prinzip: Ja, es geht. Jede Waffe hat ihre charakteristischen Merkmale. Sie haben sicher von den Anarchisten Sacco und Vanzetti gehört, drüben in Amerika. Die wurden aufgrund eben dieser Merkmale ihrer Waffen verurteilt.«

»Was sind das für Merkmale?«

»Bei der Fabrikation werden spiralartige Rillen in die Läufe geschnitten, um die Kugeln beim Abschuss in Rotation zu versetzen. Soviel ich davon verstehe, erhöht das die Reichweite und die Zielgenauigkeit. Keine Rille gleicht der anderen, dafür sorgen schon Unregelmäßigkeiten durch die Schneidewerkzeuge bei der Herstellung. Jedenfalls verursacht jeder Lauf Schrammen im Geschoss, die so individuell sind wie Fingerabdrücke. Es gibt einen Franzosen, der behauptet, dass auch die Schlagbolzen unverwechselbare Spuren auf den Böden der Patronenhülsen hinterlassen. Unter dem Mikroskop kann man all diese Spuren gut erkennen, allerdings ist ein direkter Vergleich schwierig. Man müsste ein Mikroskop erfinden, mit dem man die Bilder von Kugel und Vergleichskugel übereinander legen kann, oder wenigstens nebeneinander …«

Er starrte an die Decke und dachte eine Weile über seine Bemerkung nach. Dann schüttelte er den Kopf und vertiefte sich wieder in den Inhalt des Papiers in seiner Hand. »Kaliber 9 Millimeter … Länge … Gewicht … Die Tatwaffe ist vermutlich eine Mauser C/96, die sogenannte Besenstiel-Mauser. Eine typische Militärpistole. Aber das will nichts heißen, bei den Mengen an Waffen, die derzeit verschoben werden.«

»Verschoben?«

»Die Hälfte der Waffen, die nach den Bestimmungen des Versailler Vertrages vernichtet werden sollen, verschwindet in dubiosen Kanälen. Wird in geheimen Waffenlagern gehortet oder ins Ausland verkauft, nach Irland oder Finnland.«

Gregor trommelte mit den Fingern auf der Schreibtischplatte und sah aus dem Fenster. Dann schüttelte er den Kopf. »Wenn ihr jemanden umgebracht hättet, draußen, im Grunewald – was würdet ihr anschließend tun?«

»Du meinst, um nicht erwischt zu werden?«, fragte Hendrik.

Gregor nickte.

»Ich weiß nicht. Zusehen, dass ich von dort verschwinde, nehme ich an.«

»Ich würde vorher die Taschen des Opfers durchsuchen, ob er auch nichts bei sich trägt, das auf mich schließen lässt«, ergänzte Diana. »Jedenfalls, wenn ich nicht kopflos vor Panik wäre.«

»Und dann?«

»Abhauen. In eine andere Stadt ziehen.«

»Nein, im Gegenteil: mich so unauffällig wie möglich benehmen. Nach Hause fahren, Tee trinken, Zeitung lesen, einkaufen gehen.«

»Ihr würdet nicht auf den Gedanken kommen, die Leiche verschwinden zu lassen, damit man sie nicht so schnell findet?«

Hendrik grübelte. »Wenn ich einen Wagen in der Nähe hätte … Aber nein, dazu ist die Stelle zu abgelegen. Ich müsste die Leiche endlos durchs Gelände schleppen, dabei könnte mich jemand sehen.«

»Vielleicht war es Nacht.«

»Trotzdem. Es gibt immer späte Spaziergänger. Oder Zecher, die in den frühen Morgenstunden heimkehren. Zu riskant.«

»Und vergraben?«

Diana schüttelte den Kopf. »Mit bloßen Händen?«

»Vielleicht mit einem Messer. Aber das dauert ewig. Und jederzeit kann jemand vorbeikommen.«

Gregor nickte, als habe er etwas bestätigt bekommen. »Ein Loch auszuheben, wie das, in dem wir die Leiche fanden, braucht Zeit. Nur mit einem Spaten könnte man so etwas einigermaßen zügig bewerkstelligen. Aber würde der Täter nach Hause fahren, einen Spaten holen, und dann nach einer, zwei, drei Stunden zurückkehren, um sein Werk zu vollenden? In der Zwischenzeit hätte sonst wer über den Toten stolpern können.«

»Er hat es aber getan«, wandte Diana ein.

»Eben.«

»Was glaubst du?«, wollte Hendrik wissen.

»Ich glaube, er hatte den Spaten dabei. Oder vorher an der betreffenden Stelle versteckt. Weil es eben keine Tat im Affekt war. Weil er den Mord von Anfang an geplant hat.«

»Du meinst, das Opfer ist brav mitgegangen und hat nichts gemerkt?«

Gregor wurde einer Antwort enthoben, weil die Tür aufging und ein Kriminalbeamter hereinkam. »Wir haben die Vermisstenanzeigen durch.«

»Und?«

»Nichts.« Er legte einen Stapel Registerkarten auf den Tisch. »Die hier wiesen eine gewisse Übereinstimmung auf. Aber wir haben sie überprüft: Fehlanzeige.«

»Dann sucht zwei Monate vorher und nachher.«

»Zeitverschwendung. Der Mann wurde nicht als vermisst gemeldet. Und alle Spuren sind kalt. Das Ganze ist ein totgeborener Fall.«

»Sucht trotzdem. Wenn uns die Vermisstenmeldungen nicht weiterbringen, bleibt immer noch die öffentliche Leichenschau. Vielleicht kann man auch einen Aufruf in diesem Blatt vom Zahnärzteverband veröffentlichen und hoffen, dass der Zahnarzt, der die Gebissreparaturen vorgenommen hat, sich meldet. Dr. Pauly meint, die sind ungewöhnlich.«

Der Kriminalbeamte zuckte die Achseln und verließ das Büro.

»Wer war das?«, fragte Diana.

»Arthur Nebe. Ein ehemaliger Oberleutnant, der es jetzt bei der Polizei versucht. Ist durch die Kriminalkommissar-Anwärterprüfung gerasselt, aber er will sie unbedingt wiederholen. Ehrgeizig ist er ja.«

»Du magst ihn nicht?«

Gregor zuckte die Achseln. »Der wird nie ein guter Kriminalist. Wenn seine Schwester nicht im Innenministerium arbeiten würde …« Er betrachtete sinnend die Registerkarten.

»Was sind das für komische Laschen da am Rand?«, wollte Diana wissen.

»Die stehen für verschiedene Registermerkmale. Wenn sich eine Vermisstenanzeige nach vier Monaten nicht aufklärt, werden die Daten auf solche Karten übertragen und katalogisiert. Die Laschen dienen dem leichteren Auffinden, wenn man nach etwas Bestimmtem sucht.«

»Also: ›große Nase‹ oder ›Tätowierung‹ oder ›Warze am Daumen‹?«

»So ähnlich.« Gregor war mit seinen Gedanken nicht bei der Sache. »Totgeborener Fall!«, murmelte er. »Solange ich hier Kommissar bin, gibt es keine totgeborenen Fälle.«

4

Hendrik gab sich Mühe, seinen Triumph nicht allzu deutlich zu zeigen. Dass Gregor von sich aus zur Universität kam und ihn um Hilfe bat, hatte er vermutlich einer komplizierten Mischung aus Gewohnheit, Rivalität und Bequemlichkeit zu verdanken. Sein Bruder benahm sich in dieser Hinsicht äußerst widersprüchlich. Einerseits lehnte er »die Einmischung von Amateuren« ab, andererseits genoss er es, Hendrik als Vertrauten an seiner Seite zu haben, wenn er einen Fall entwirrte. Zudem glaubte er immer noch, ihm beweisen zu müssen, dass an der Polizeiarbeit nichts Anrüchiges war. Nicht zuletzt mangelte es an Hilfskräften. Das Polizeipräsidium stand Kopf, sämtliche Kriminalbeamte schoben Doppelschichten; was lag also näher, als auf Hilfe innerhalb der Familie zurückzugreifen?

»Hast du deinen Skizzenblock dabei?«

Hendrik nickte und überzeugte sich davon, dass er einen Stift in der Tasche trug.

»Was ist denn das für ein Stummel? Bist du so arm, dass du dir keinen neuen Bleistift leisten kannst?«

»Wieso? Der hier tut’s doch noch.«

Gregor schüttelte den Kopf, startete den Wagen und fuhr über die Friedrichstraße nach Tempelhof.

»Wer ist denn nun der Tote?«, wollte Hendrik wissen.

»Ein gewisser Hartmut Gensch. Ein junger Mann aus bürgerlichem Elternhaus, mehr weiß ich im Augenblick auch nicht.«

»Ihr habt doch wochenlang nichts über ihn in Erfahrung bringen können. Wodurch seid ihr weitergekommen?«

»Sein Zahnarzt hat sich auf unseren Aufruf in den Zahnärztlichen Mitteilungen gemeldet und seine Gebissarbeit wiedererkannt.«

»Und jetzt fahren wir zu seinen Eltern?«

»Zur Mutter, der Witwe eines Ministerialbeamten. Sie hat ihren Sohn bereits im Leichenschauhaus identifiziert.«

»Identifiziert? Aber er war doch …«

»Der Bestatter hat ihn vorher … bearbeitet.«