7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kriminalroman aus der Weimarer Republik

- Sprache: Deutsch

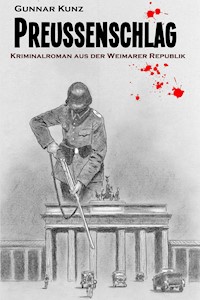

Berlin, 1932. Hitler bekommt die deutsche Staatsbürgerschaft zugeschanzt, auf den Straßen tobt der SA-Terror, Franz von Papen und das "Kabinett der Barone" gelangen an die Macht. In Berlin wird auf brutale Weise ein Mann erschlagen, der Täter lässt eine Mütze und einen Uniformknopf der zaristischen Armee am Tatort zurück. Ein Drohbrief weist auf einen Racheakt hin, dessen Ursprung in der Vergangenheit des Opfers zu finden sein muss. Kommissar Gregor Lilienthal ermittelt gemeinsam mit seiner Frau Diana und seinem Bruder Hendrik und stößt dabei auf die drei Brüder des Toten, die ein dunkles Geheimnis mit sich herumtragen. Dann geschieht ein zweiter Mord, von derselben Hand. Worin besteht der Zusammenhang zwischen den beiden Opfern, die sich nicht gekannt zu haben scheinen? Warum haben sie ihrem Mörder trotz der Drohbriefe die Tür geöffnet? Für wen ist die Botschaft bestimmt, die der Täter mit Blut auf der Stirn der Toten hinterlassen hat, das Wort Rache? Und während in den Ermittlern der Verdacht reift, dass weitere Menschen in Gefahr sind, rüsten sich die Republikfeinde in der Politik, um Preußen, die demokratische Bastion des Reiches, zu Fall zu bringen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 297

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Gunnar Kunz

Preußenschlag

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Preußenschlag

Prolog

1

2

3

Nachwort

Empfehlenswerte Literatur zum Thema

Weitere Bücher aus der Serie:

Impressum neobooks

Preußenschlag

Kriminalroman aus der Weimarer Republik

von Gunnar Kunz

Impressum:

Copyright 2023 by Gunnar Kunz, Berlin

Tel. 030 695 095 76

E-Mail über www.gunnarkunz.de

Alle Rechte vorbehalten

Einbandgestaltung: Rannug

Dieses E-Book, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Zustimmung des Autors nicht vervielfältigt, wieder verkauft oder weitergegeben werden. Danke, dass Sie die Arbeit des Autors respektieren!

Prolog

Freitag, 22. Januar 1932

Wenn man zulässt, dass Radikale Ton und Inhalt des Umgangs miteinander bestimmen, dann ist die Zerstörung der Demokratie nur eine Frage der Zeit. Wenn man den Verlust der Menschlichkeit achselzuckend hinnimmt, darf man sich nicht wundern, wenn am Ende Stacheldraht und Guillotine stehen. Aber genau das tun die Direktoren der Universität, dachte Hendrik, einer wie der andere, selbst die demokratisch gesinnten: stehen ohnmächtig daneben, wenn ein ideologisierter Teil der Studenten Kommilitonen terrorisiert. Und die Professoren dazu.

Seit Jahren sorgten die Mitglieder des Nationalsozialistischen Studentenbunds für Krawalle, die nicht selten in Prügelexzesse ausarteten. Ohne angemessene Konsequenzen. Ein paar hilflose Appelle ans Gewissen, vereinzelte Strafen und zu viel Verständnis, das war’s. Kein Wunder, dass diese Irregeleiteten immer dreister wurden, je weniger sie auf Gegenwehr stießen. Am Dienstag hatten sich während der AStA-Wahlen zwei- bis dreihundert rechts stehende Studenten im Vorhof versammelt, um einem der Ihren zuzuhören, der mit Hakenkreuzfahne auf dem Balkon erschienen war und eine hetzerische Ansprache hielt. Jetzt rotteten sie sich wieder zusammen, diesmal in der Mittelhalle der Universität, und Hendrik hatte keinen Zweifel, dass Gewalttätigkeiten bevorstanden.

Aber wie sollten diese jungen Leute Toleranz und Respekt lernen, wenn die angeblich reiferen Erwachsenen ihnen mit schlechtem Beispiel vorangingen? Handgreifliche Auseinandersetzungen bis hin zu blutigen Straßenschlachten zwischen den politischen Extremisten waren doch an der Tagesordnung. Vor ein paar Tagen erst waren zweihundert SA-Männer in eine Laubenkolonie eingedrungen, um eine Parteiversammlung der KPD aufzumischen. Mit Messern und Holzlatten waren die verfeindeten Gruppen aufeinander losgegangen, später war sogar geschossen worden. Stundenlang hatte die Schlacht getobt, ehe es der Polizei gelang, die Gewalttätigkeiten zu beenden.

Hendrik seufzte und drängte sich durch die pöbelnden Studenten, die ihm nicht auswichen, sondern ihn zu provozieren versuchten, indem sie sich demonstrativ in seinen Weg stellten. Er ließ sich jedoch zu keiner Reaktion verleiten und machte einen Bogen um die Betreffenden. Das war nun das Ergebnis des Verbots der aufrührerischen Stehkonvente: Die Radikalen versammelten sich einfach in der Säulenhalle. Braunhemden und Parteiabzeichen trugen sie auch, trotz des Uniformverbots. Sie scherten sich um keine Regeln, weil niemand diese durchsetzte.

Die Polizei rechnete mit Unruhen und hatte Posten vor der Universität aufgestellt. Hendrik bezweifelte jedoch, dass die paar Männer der Situation gewachsen waren, wenn die Konflikte eskalierten. Auch den Pedellen, die versuchten, ein Mindestmaß an Ordnung herzustellen, gelang es nicht, die aufgeputschten Studenten zu beruhigen.

Hendrik betrat den Vorlesungssaal, stellte seine Aktentasche ab und rieb sich müde die Augen. Es würde etwas geschehen, etwas Drastisches, das spürte er. Bald. Sehr bald schon.

Er ließ sich auf seinen Stuhl fallen. Was hatte es für einen Sinn, Philosophie zu unterrichten, wenn es den Studenten nur noch um die richtige Gesinnung ging? Was hatte Bildung überhaupt für einen Sinn? Wir nehmen die Meinungen und das Wissen anderer in Obhut, das ist alles, hatte schon Montaigne erkannt. Es gilt aber, sie uns anzueignen. Was nützt es, uns den Wanst vollzuschlagen, wenn wir’s nicht verdauen? Nietzsche sagte auf seine Weise dasselbe: Lieber nichts wissen, als vieles halb wissen. Auch Kierkegaard fiel Hendrik ein, der der Ansicht war, dass es eben nicht so sehr darauf ankommt, seinen Geist zu bilden, als darauf, seine Persönlichkeit zur Reife zu bringen. Aber da bin ich schon wieder dabei, mich mit hübschen philosophischen Sentenzen einzulullen, die nicht das Geringste helfen, wenn es gegen rohe Gewalt geht.

Von draußen ertönten plötzlich Pfiffe und Geschrei.

Hendrik stand auf und öffnete die Tür. Er erkannte einige seiner jüdischen Studenten, die zu ihm in die Vorlesung kommen wollten, jedoch von Mitgliedern des Nationalsozialistischen Studentenbunds, die vor der Tür eine Menschenkette bildeten, daran gehindert wurden. »Was soll das? Lassen Sie die Leute durch!«

»Wir wollen hier keine Juden«, blaffte ihn der Student, der ihm am nächsten stand, an.

»Warum nicht?«

»Blöde Frage! Weil die Juden schuld am Untergang Deutschlands sind, natürlich.«

»Sie glauben ernsthaft, dass Ihr Kommilitone, den Sie da vom Besuch meines Vortrags abhalten, für den Zustand des Landes verantwortlich ist? Und dass Sie an diesem Zustand etwas ändern, wenn Sie jungen Menschen Bildung verwehren?«

»Sie nehmen das Judenpack natürlich in Schutz, was sonst.«

»Ich stelle lediglich fest, dass vor Ihnen Studenten stehen, die im Gegensatz zu Ihnen etwas lernen wollen.«

»Was gibt es bei Ihnen schon zu lernen? Höchstens pazifistischen Dreck. Wer kein Patriot ist, hat auch nichts von Relevanz zu sagen. Wir anständigen Studenten lehnen es ab, das Geschmiere vaterlandsloser Gesellen zu lesen.«

»Dann sind Sie hier falsch. Dies ist eine Universität, kein Säuglingsheim. Diese Institution ist nicht dazu gedacht, Sie in Watte zu packen und in Ihrer reduzierten Weltsicht zu bestätigen, sondern im Gegenteil, Ihren Verstand herauszufordern. Wer hierher kommt, sollte von dem Verlangen getrieben sein dazuzulernen und seinen Horizont zu erweitern.«

»Wir wissen auch so, was schief läuft, dafür brauchen wir keine toten alten Männer. Wir stehen vor einem historischen Kampf, dem Kampf der Patrioten gegen das Gewürm, das mit seinen defätistischen Reden unsere Nation zersetzt. Solche Leute gehören ausgemerzt.«

»Hätten Sie im Unterricht aufgepasst und sich mit den von Ihnen verachteten toten alten Männern auseinandergesetzt, wüssten Sie, welch gefährlichen Weg Sie da gehen. Man verdirbt einen Jüngling am sichersten, wenn man ihn anleitet, den Gleichdenkenden höher zu achten als den Andersdenkenden. Nietzsche.«

»Sie sind eine Schande! Jemand wie Sie sollte nicht unterrichten dürfen. Wenn die Universitätsleitung einen Funken Anstand hätte, hätte man Sie längst hinausgeworfen.«

Hendrik gab auf. Es hatte keinen Zweck. Was immer er sagte, er erreichte die Fanatiker nicht. Was jedoch schwerer wog: Die Lernwilligen, die republikanisch gesinnten Studenten, die jüdischen, resignierten ebenfalls. Er sah es in den Gesichtern derjenigen, die am Betreten der Hörsäle gehindert wurden. Sie unternahmen nur noch halbherzige Versuche, an den Störenfrieden vorbeizukommen. Miteinander geredet, um den anderen mit Argumenten zu überzeugen, wurde längst nicht mehr. Wann hatte es angefangen, dass rohe Gewalt an die Stelle von Streitgesprächen getreten war? Wann hatten Studenten verlernt, Meinungen auszutauschen und um die richtige Position zu ringen, um dabei neue Erkenntnisse zu gewinnen und womöglich die eigene Einstellung zu korrigieren?

Er kam nicht dazu, seinen Gedanken zu Ende zu denken, denn in diesem Augenblick stürmten etwa vierzig nationalsozialistische Studenten auf ihre republikanischen Kommilitonen los, während sie das Horst-Wessel-Lied schmetterten, und prügelten auf sie ein. Den jüdischen Studenten rissen sie die Mützen vom Kopf, brüllten »Juden raus! Juden raus!« und schlugen ihnen die Faust ins Gesicht.

Hendrik war kein Mann der Tat. Sein Schwert war das Wort, war es immer gewesen. Aber seit Jahren, praktisch seit Beginn der Republik, hatte er Anfeindungen und Verleumdungen ertragen, immer rohere Gewaltexzesse mit angesehen und erleben müssen, wie alles, was ihm heilig war, in den Schmutz getreten wurde, wie Menschen, die niemandem etwas getan hatten, im Namen einer angeblich hehren Ideologie krankenhausreif geschlagen oder gar getötet wurden, ohne dass jemand den Verbrechern Einhalt gebot. Und deshalb war dieser grundlose Angriff der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und etwas in Hendriks Kopf explodieren ließ.

In einer plötzlichen Aufwallung von Wut stieß er den Studenten vor sich aus dem Weg und rammte einem Nazi, der auf einen am Boden Liegenden eintrat, den Ellbogen ins Gesicht. Es knackte, als dessen Nase brach. Ohne sich darum zu kümmern, packte er einen weiteren Raufbold und schleuderte ihn gegen die Wand. Jemand schlug ihm die Faust aufs Ohr; Hendrik bemerkte es kaum, obwohl es in seinem Kopf summte. Wie von Sinnen drang er auf zwei weitere nationalsozialistische Studenten ein, die einen blutüberströmten Juden verprügelten.

Die Pedelle versuchten vergeblich, die Gegner zu trennen, auch der Direktor, der in der Vorhalle erschien, konnte nichts ausrichten. Die Rasenden achteten gar nicht auf ihn, seine Worte gingen im Kampfeslärm und dem Geschrei der Verwundeten unter. Die Schutzpolizei vor dem Gebäude wurde verständigt, doch auch den Schupos gelang es nicht, die Kämpfenden auseinanderzubringen.

Hendrik ging unter den Schlägen zweier Nazistudenten zu Boden und krümmte sich, um ihren Tritten möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Auch er blutete bereits. Glücklicherweise wurden seine Angreifer ihrerseits attackiert, sodass sie von ihm ablassen mussten. Er versuchte aufzustehen, wurde aber unter zwei ineinander Verkeilten begraben, die auf ihn fielen, sodass ihm die Luft wegblieb.

Irgendwann traf Verstärkung ein; zwei Bereitschaften der Polizei stürmten in die Halle und wurden von den Nationalsozialisten mit Gejohle und den Rufen »Juden raus! Polizei raus!« empfangen. Einige Studenten stimmen das Lied »Wenn Judenblut vom Messer spritzt« an. Auch das Horst-Wessel-Lied wurde wieder gesungen. Erst nach langem Ringen gelang es den Polizisten, einzelne Studenten festzunehmen und den Rest zum Ausgang zur Dorotheenstraße abzudrängen.

Taumelnd kam Hendrik auf die Beine, indem er sich an einer Wand abstützte. Zerrissene Kleidung, verstreute Taschen, Bücher, Hefte, Schreibutensilien bedeckten den Boden, teilweise blutig. Die Pedelle kümmerten sich um die Verletzten.

Hendrik wankte nach draußen. Er hinkte, ein Relikt seiner Kriegsverletzung, das ihn lange nicht mehr heimgesucht und das er daher schon überwunden geglaubt hatte. Jetzt war es wieder da, schlimmer als zuvor. Hendrik spürte eine beginnende Schwellung oberhalb seiner linken Wange und betastete sein Gesicht. Seine Hände schmerzten, jeder einzelne Finger fühlte sich an, als sei er gebrochen. Außerdem war der Kragen seines Hemdes zerrissen und hing nur noch in Fetzen aus seinem Mantel.

Am Eingangstor drehte er sich noch einmal um und blickte wie betäubt zur Universität zurück. Wir erleben das Ende der Menschlichkeit, dachte er. Das Ende der Zivilisation bricht an.

1

Montag, 8. Februar – Donnerstag, 17. März 1932

Das Schachspiel um die Macht beginnt.

Joseph Goebbels (Tagebuch vom 7.1.1932)

1

Berlin war nicht gerade als Hochburg des Karnevals bekannt; es gab keine Umzüge, keine Straßenveranstaltungen, wohl aber Kostümbälle. Deshalb kamen Hendrik, Diana und Lissi am Rosenmontag in der Abenddämmerung allerlei verkleidete Gestalten entgegen, die wohl auf dem Weg zu einem dieser Bälle waren. Vor allem Maharadschas, indische Fürsten und Haremsdamen waren beliebt, Letztere trotz der Kälte leicht bekleidet, aber auch Cowboys, Türken und Damen in Rokokokostümen. Die Maskenverleiher machten offenbar gute Geschäfte.

Diana sah allerdings kaum weniger verkleidet aus in ihrem Abendensemble aus Hosenkleid, Bolerojäckchen und Pumps. Wenigstens passten ausnahmsweise die Einzelteile zusammen, wenn man vom »Chinesendeckel« absah, einem Hut mit altchinesischen Stickereien, den sie mit Fransen aufgeputzt hatte. Die Frauen der kostümierten Gruppe amüsierten sich sichtlich über ihren Anblick.

Lissi, die auf der Kante des Bordsteins balancierte und dafür ständig mit Applaus bedacht werden wollte, hatten es besonders zwei Pierrots angetan. Sie blieb stehen und staunte die beiden mit offenem Mund an, sodass die Männer in Gelächter ausbrachen.

Einer beugte sich zu ihr hinunter. »Gefällt dir mein Kostüm?«

Stumm nickte sie und berührte die aufgemalte Träne in seinem Gesicht. »Warum weinst du?«

»Ich weine und ich lache. Weil das Leben traurig und komisch zugleich ist.«

Der andere Pierrot bemühte sich, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, und machte Faxen, zappelte herum und bewegte sich wie eine Marionette.

Lissi kicherte. »Du bist lustig«, sagte sie.

»Vielen Dank, kleine Dame!«

Die beiden Pierrots verbeugten sich und setzten mit ihren Freunden den Weg fort. Noch eine ganze Weile war Gelächter aus der Gruppe zu hören. Auch Hendrik, Diana und Lissi gingen weiter, wobei Lissi den Marionettengang des Pierrots imitierte.

Hendrik schmunzelte. Seine Nichte war jetzt dreieinhalb Jahre alt und hatte ihre Entführung im letzten Jahr offenbar gut überstanden, jedenfalls zeigte sie keine Scheu mehr vor Fremden.

Diana bedachte ihre Tochter mit einem liebevollen Blick und strich ihr über den Kopf. »Wir beide fahren jetzt nach Hause, Schatz. Es ist schon spät.«

»Gar nicht«, erwiderte Lissi, aber mehr aus Routine als aus echtem Protest.

Hendrik hatte vor, noch kurz bei seinem Bruder vorbeizuschauen, und verabschiedete sich von ihnen. Es fing an zu nieseln, deshalb beeilte er sich, zum Polizeipräsidium am Alexanderplatz zu gelangen.

Wie üblich war Gregor noch im Büro in eine Akte vertieft und erwiderte Hendriks Gruß mit einem Knurren. Er wirkte mal wieder wie ein Bankbeamter auf einer Beerdigungsfeier. Locker würde er wohl nie werden, geschweige denn jemanden mit einem »Guten Abend!« begrüßen.

Hendrik ging zur Fensterbank, um zu sehen, welche Pflanzen sein Bruder diesmal auf dem Gewissen hatte. So hartnäckig Gregor auch versuchte, sein Büro mit etwas Grünem aufzulockern, er hatte einfach kein Händchen dafür. Selbst die Kakteen vom letzten Jahr waren ihm eingegangen. Diesmal standen die Blumentöpfe in Eimern voller Wasser, und unter der Oberfläche vegetierten Kresse, Liebstöckel und Rosmarin vor sich hin.

»Was, um alles in der Welt, ist das?«, erkundigte sich Hendrik.

»Ich probiere eine neue Gießstrategie aus«, brummte Gregor, ohne den Blick von seiner Akte zu heben. »Nennt sich Tauchmethode.«

»Und du meinst, unter Wasser gedeihen deine Pflanzen besser?«

Gregor winkte ab. »Ich habe vergessen, die Töpfe wieder rauszunehmen. Mach’ ich nachher.« Unvermittelt sah er auf. »Der Grund deines Besuchs?«

Hendrik setzte sich ihm gegenüber, und seine zur Schau getragene Unbeschwertheit fiel in sich zusammen. »Ich bin beurlaubt«, sagte er. »Ich hab’s Diana gerade erzählt. Bis zum Ende des Semesters.«

Gregor hob eine Augenbraue.

»Du weißt ja, dass ich eine Auseinandersetzung mit dem Rektor hatte wegen des Krawalls vor zwei Wochen.«

»Genauer gesagt, weil du dich an der Schlägerei beteiligt hast.«

»Ich weiß, nicht gerade ein Ruhmesblatt für mich. Vielleicht wird es ein Disziplinarverfahren geben. Einer der Studenten will mich wegen Körperverletzung anzeigen. Die Hakenkreuzler haben die Sache zum Anlass genommen, einmal mehr meine Entlassung zu fordern.«

»So einfach geht das aber nicht.«

Hendrik zuckte die Achseln. »Jedenfalls bin ich erst mal beurlaubt. Der Rektor will ›keinen Ärger provozieren‹. Er war froh, als ich seine Entscheidung ohne zu murren hingenommen habe. Ein Unruheherd weniger, hat er sich wohl gedacht.«

»Das klingt verbittert.«

»Bin ich auch. Die Nazis zerstören alles, was wertvoll ist, und niemand greift ein. Du weißt es doch selbst: Deine Kollegen haben nach dem Radau gerade mal sieben Studenten festgenommen, von denen nur einer dem Nationalsozialistischen Studentenbund angehört. Vergangenen Mittwoch hat der Senat der Universität getagt und die Verweisung von vier Studenten beschlossen, darunter zwei republikanische, die sich lediglich gegen die Angriffe der Nazis gewehrt haben. Am Donnerstag haben die Hakenkreuzler wieder randaliert, in der 11-Uhr-Pause, dem mittlerweile traditionellen Zeitpunkt für Nazikrawalle. Eine halbe Stunde konnten sie ungestört Parolen brüllen und republikanische Kommilitonen attackieren, ehe die Polizei eingriff, obwohl die vorbeugend vor der Universität Aufstellung genommen hatte.«

»Die Kollegen haben mir davon erzählt.«

»Es geht immer so weiter, Gregor. Nach jedem Krawall wird angekündigt, man werde künftig scharf durchgreifen, aber in der Praxis werden bloß ein paar wenige Studenten relegiert, wobei es dann auch noch zum Teil die Falschen trifft, mehr geschieht nicht. Das Innenministerium müsste die Auflösung des Nationalsozialistischen Studentenbunds verfügen, aber auch dort sieht man tatenlos zu, wie radikale Dummbolzen die Lernwilligen terrorisieren und den Universitätsbetrieb lahmlegen.«

Gregor wollte etwas erwidern, wurde jedoch daran gehindert, weil Edgar Ahrens, sein Assistent, hereinstürzte. »Ein Mord in Lankwitz«, keuchte er. »Ein gewisser Bernhard Goetz wurde erschlagen. Wir müssen sofort hin.« Dann erst nahm er Hendrik wahr. »Guten Abend, Professor«, sagte er, wandte sich jedoch sofort wieder Gregor zu. »Das wird dir den Feierabend versalzen. Nach allem, was ich dem Anruf entnehmen konnte, ein Fall mit obskuren Begleiterscheinungen.«

Gregor stand auf. Sah seinen Bruder an. »Komm mit«, meinte er dann.

Das kam unerwartet! Zwar hatte Gregor in den letzten Jahren seinen Widerstand gegen das Interesse der »Amateure« an seinen Kriminalfällen aufgegeben, aber dass er Hendrik regelrecht aufforderte, ihn zu einem Tatort zu begleiten, war doch ungewöhnlich. Offenbar machte er sich größere Sorgen um ihn, als er zeigte, und gedachte, ihn auf diese Weise von seinen Problemen abzulenken. Oder ihm Gelegenheit zu geben, sich auszusprechen.

Hendrik zögerte. Diana war diejenige, die von Mord und Totschlag nicht genug bekommen konnte. Er selbst hatte von Gewalttätigkeiten und ihren Folgen eigentlich die Nase voll. Andererseits machte ihn Edgars Andeutung der »obskuren Begleiterscheinungen« neugierig. »Wenn du meinst«, sagte er deshalb und stand ebenfalls auf. Dass ihn der neue Fall seines Bruders aus seiner gedrückten Stimmung reißen würde, hielt er allerdings für unwahrscheinlich.

2

Sehe ich zu schwarz?, fragte sich Hendrik auf dem Weg zum Tatort. Vielleicht lag es bloß an seiner persönlichen Betroffenheit, dass er die Zustände in Deutschland in den finstersten Farben sah. Dass die Nationalsozialisten Konflikte absichtlich eskalieren ließen und dabei auf keinen nennenswerten Widerstand trafen, war allerdings Realität, und nicht nur an der Universität.

Gestern hatten sie eine groß angelegte Aktion gegen politisch Andersdenkende durchgeführt, insbesondere in den Arbeitervierteln. Blutige Ausschreitungen waren die Folge gewesen. In Schöneberg hatten hundert mit Stuhlbeinen und Totschlägern bewaffnete Nazis ein Bockbierfest gesprengt und dabei unter anderem einen Polizeiwachtmeister, der eingreifen wollte, schwer verletzt. Im Norden der Stadt war es zu einem Zusammenstoß mit Kommunisten gekommen, wobei ein junger Nationalsozialist getötet wurde.

Wie um diesen Verbrechern auch noch seinen Segen zu erteilen, hatte Reichswehrminister Groener den Erlass, nach dem Mitglieder staatsfeindlicher Parteien nicht in die Reichswehr aufgenommen werden durften, für die Nationalsozialisten aufgehoben. In Zukunft galten diese also im Gegensatz zu den Kommunisten nicht länger als Staatsfeinde und erhielten die Chance, ihre propagandistische Wühlarbeit offen innerhalb der Reichswehr auszuüben. Dabei konnte sich Groener darauf berufen, dass inzwischen ja auch Reichskanzler Brüning Hitler zu Sondierungsgesprächen empfangen und damit als Verhandlungspartner anerkannt hatte.

Bei jener Zusammenkunft war es vor allem um das Amt des Reichspräsidenten gegangen. Hindenburgs Amtszeit näherte sich dem Ende, und Brüning hätte gern, dass der Reichstag dem alten Feldherrn per Verfassungsänderung das Amt auf Lebenszeit zusprechen würde, um einen konfliktbeladenen Wahlkampf des gesundheitlich angeschlagenen Hindenburg zu vermeiden, vor allem aber, weil er hoffte, weiterhin auf dessen Unterstützung bei den Notverordnungen rechnen zu können. Hitler schien allerdings selbst Ambitionen in dieser Richtung zu hegen. Dazu müsste er natürlich deutscher Staatsbürger sein. War er das?

Soviel Hendrik wusste, war der gebürtige Österreicher seit 1925 staatenlos. Damals, in München, hatte er aufgrund seiner staatsfeindlichen Agitationen fürchten müssen, aus Deutschland ausgewiesen zu werden, und deswegen die Entlassung aus dem österreichischen Staatsverband betrieben, zumal er sich ohnehin als »Großdeutscher« fühlte. Inzwischen allerdings hatten sich die Gerüchte, das thüringische Staatsministerium hätte Adolf Hitler pro forma als Staatsbeamten angestellt, um ihm so die deutsche Staatsbürgerschaft zu ermöglichen, vor einigen Tagen als wahr herausgestellt. Der nationalsozialistische Minister Frick hatte ihn im Juli 1930 heimlich in Hildburghausen zum Gendarmeriekommissar ernannt, eine Stelle, die Hitler selbstredend nie antrat. Nach geltendem Recht hätte er diese Tätigkeit jedoch ausüben müssen, um als deutscher Staatsbürger anerkannt zu sein; das Scheingeschäft dürfte daher für null und nichtig erklärt werden. Hoffentlich.

Wenn die Angelegenheit nicht so ernst wäre, müsste man sich ausschütten vor Lachen. Ein Staatenloser, der unablässig auf den Sturz des Systems hinarbeitet, versucht, sich eine Beamtenschaft in eben diesem System zu erschleichen! Hitler als Herr über achtzehn Landjäger in Hildburghausen! Eine Köpenickiade ersten Ranges. Weshalb das »Braune Haus« auch eifrig dementierte und sich zu der Behauptung verstieg, Hitler habe von alledem nichts gewusst und, sobald er davon erfahren habe, alles rückgängig gemacht. Wie sich inzwischen herausstellte, hatte Frick damals die Abwesenheit des thüringischen Finanzministers ausgenutzt, der zur Mitunterzeichnung der Dienstverpflichtung hätte hinzugezogen werden müssen.

So also stellte sich die politische Situation in Deutschland dar: Die übelsten Schlägertrupps des Reiches wurden von den Herrschenden hofiert, und der Oberlump machte sich Hoffnungen auf das höchste Staatsamt. Es war daher nicht bloß Schwarzmalerei, wenn Hendrik das Ende der Zivilisation herannahen sah.

Gregor versuchte die Fahrt über, ihn aufzumuntern, aber Hendrik war nicht danach zumute, seine berufliche Situation durchzukauen und gab deshalb nur einsilbige Antworten. Schließlich schwieg auch sein Bruder und suchte stattdessen in der Dunkelheit nach der richtigen Hausnummer, da sie ihr Ziel in Lankwitz fast erreicht hatten. Als er anhielt, fuhr zeitgleich auch der Wagen mit den Spurensicherern vor.

Hendrik stieg aus dem Auto und staunte. Schon das Mietshaus, in dem das Opfer wohnte, sah obskur aus. Es handelte sich um einen kubistischen Bau mit Balkonen in Doppelkreuzform und vergitterten Fenstern, die an ein Gefängnis erinnerten.

Edgar bemerkte seine Verwunderung. »Die Leute nennen es ›Zuchthaus‹«, lachte er. »Der Architekt hat sich den Baustil in Holland abgeguckt. Hab’ ich mal gelesen. Soll innen aber schick sein.«

Sie begaben sich in den zweiten Stock, zur Wohnung des Ermordeten. Noch ehe sie oben anlangten, wurde bereits die Tür geöffnet. Ein Herr in einem maßgeschneiderten Abendanzug, der wie aus dem Ei gepellt wirkte, sah ihnen entgegen. Nur seine Krawatte hing schief, einziges Indiz seiner Erregung. »Kasimir Goetz«, stellte er sich vor, »ich habe Sie angerufen. Kommen Sie bitte herein.« Er ließ den Polizeibeamten den Vortritt. »Ich habe nichts angefasst, das war doch richtig, oder?«

Gregor nickte.

Herr Goetz deutete auf eine Tür am anderen Ende des Flurs. »Er liegt dort. Soll ich vorangehen? Oder möchten Sie lieber allein sein, wenn Sie …?«

»Warten Sie hier.«

»Darf ich mich setzen?«

Offenbar war der Mann krampfhaft bemüht, nichts falsch zu machen. Hendrik wäre nicht überrascht, wenn sich Herr Goetz wie in der Schule vor jeder Äußerung melden würde.

Gregor nickte wieder und ging zum bezeichneten Raum.

Hendrik folgte ihm, obwohl er nicht den Wunsch verspürte, ein Mordopfer zu sehen. Aber er war doch neugierig auf die »obskuren Begleiterscheinungen«. Auf seinem Weg durch die Wohnung hatte er Gelegenheit, sich davon zu überzeugen, dass Edgars Bemerkung über das schicke Innere des Hauses der Wahrheit entsprach. Einfache Formen und Flächen dominierten, alles war auf Zweckmäßigkeit ausgerichtet, und trotz der Gitter dürften die Fenster, da sie eine Zimmerfront vollständig ausfüllten, tagsüber viel Licht in die Wohnung lassen. Der Besitzer hatte anscheinend Wert auf Ordnung gelegt, jedenfalls gab es nichts Überflüssiges, keine Nippsachen oder Schmuckgegenstände, die Zimmer waren spartanisch möbliert. Lediglich ein paar Fachbücher lagen herum, und auch die waren penibel übereinandergestapelt worden. Die Einrichtung erinnerte Hendrik an seinen Bruder. So ähnlich hatte Gregors Wohnung ausgesehen, bevor Diana zu ihm zog.

Auf dem Boden des Wohnraums lag ein Mann unbestimmten Alters, der allem Anschein nach mit äußerster Brutalität zu Tode geprügelt worden war. Seine Haut war mit Platzwunden und blauroten Flecken bedeckt, der Schädel über der rechten Augenbraue eingedrückt, das Gesicht kaum zu erkennen. Im Grunde war er nur noch eine blutige Masse. Hendrik unterdrückte einen Würgereiz und wollte sich abwenden, tat es aber doch nicht, weil er entdeckte, was es mit den »obskuren Begleiterscheinungen« auf sich hatte. Dem Opfer war eine braune Militärmütze in den zerschlagenen Mund gestopft worden, eine russische, wenn Hendrik richtig sah. Außerdem stand mit Blut – zweifellos seinem eigenen – das Wort Rache quer über seine Stirn geschrieben.

Gregor ließ die Männer von der Spurensicherung Fotos machen, zog dann seine Handschuhe über und kniete neben der Leiche nieder. Er wollte die Mütze entfernen, stutzte jedoch und bog stattdessen die Finger der rechten Hand des Opfers auf. Ein Knopf befand sich darin, nicht im Kampf abgerissen, sondern wohl ebenfalls vom Täter dort platziert, jedenfalls deutete nichts darauf hin, dass er gewaltsam an sich genommen worden war, weder lose Fäden noch Druckstellen in der Hand des Toten.

Gregor hielt den Knopf hoch, um ihn sich genauer zu betrachten. Hendrik erkannte das Wappen des Zarenreichs auf der Außenseite, den Doppeladler mit den drei Kronen, dessen Köpfe nach Ost und West blickten. Innen waren kyrillische Schriftzeichen eingestanzt. Gregor gab den Knopf einem der Spurensicherer, der ihn in einer Tüte verschwinden ließ.

Edgar, der in der Zwischenzeit die Wohnungstür untersucht hatte, kam herein und sagte: »Kein gewaltsames Eindringen. Das Opfer hat dem Täter freiwillig aufgemacht.«

Also jemand, den er kannte. Was auch das Wort Rache vermuten ließ. Um Geld ging es jedenfalls nicht, denn sowohl die Kunstgegenstände als auch die gefüllte Geldbörse auf dem Tisch waren unberührt.

»Herr Kommissar«, rief jemand aus dem Arbeitszimmer.

Gregor überließ den Tatort den Männern von der Spurensicherung und folgte mit Edgar und Hendrik der Stimme. Sie gehörte einem der Beamten, der sich in den anderen Räumen umgesehen hatte und auf den Schreibtisch deutete. Dort lagen mehrere Briefe, die anscheinend auf Beantwortung warteten, darunter auch ein mit Schreibmaschine geschriebenes Blatt Papier. Gregor nahm es vorsichtig auf, um keine Fingerabdrücke zu verwischen, und hielt es ins Licht. Hendrik, der hinter ihm stand, konnte lesen, was darauf stand. Es handelte sich lediglich um einen einzigen Satz: Niemand entkommt seiner Vergangenheit.

Vom Mörder zurückgelassen? Wohl eher nicht, dann wäre das Blatt im Wohnzimmer neben der Leiche gefunden worden.

Gregor schien zum gleichen Schluss gekommen zu sein, denn er erkundigte sich: »Gibt es einen Briefumschlag?«

Der Beamte zuckte die Achseln. Edgar machte sich daran, den Papierkorb zu durchsuchen, wurde jedoch nicht fündig. »Er muss ihn schon vor längerer Zeit weggeworfen haben.«

»Schade. Es hätte mich interessiert, wo die Botschaft abgeschickt wurde. Und wann. Na schön, dann wollen wir uns mal anhören, was der Herr zu sagen hat, der den Toten fand.«

Edgar verließ den Raum und kehrte kurz darauf mit Kasimir Goetz zurück.

Gregor deutete auf einen Stuhl, der Mann setzte sich gehorsam. »Sie heißen Goetz, wie der Tote. Bruder? Vetter?«

»Bruder. Bernhard war mein Bruder.«

»Besitzen Sie einen Schlüssel zur Wohnung?«

Kasimir Goetz schüttelte den Kopf.

»Wie haben Sie ihn dann gefunden?«

»Wir waren verabredet. Die Wohnungstür stand offen. War nur angelehnt, wollte ich sagen. Ich habe gerufen, aber niemand antwortete. Da bin ich rein.«

»Sie standen sich nahe?«

»Nicht sehr, nein.«

»Was war dann der Grund für die Verabredung?«

»Darüber möchte ich nicht sprechen.«

»Erfahrungsgemäß finden wir das ohnehin über kurz oder lang heraus. Sie würden die Sache vereinfachen, wenn Sie es uns gleich verraten.«

»Eine Privatsache. Familienangelegenheit, mehr möchte ich dazu nicht sagen.«

»Eine Verabredung wegen einer Familienangelegenheit, obwohl Sie sich nicht nahestanden?«

Kasimir Goetz blickte zu Boden und schwieg.

Zu Hendriks Erstaunen ließ Gregor ihm die Verweigerung der Aussage durchgehen. Vermutlich setzte er zunächst auf Kooperation und gedachte, die Information anderweitig herauszufinden. Oder dem Mann beim nächsten Mal Daumenschrauben anzusetzen.

»Haben Sie noch weitere Geschwister?«

»Zwei Brüder, Joachim und Falko. Wir sind … waren zu viert.«

»Standen die beiden dem Toten näher als Sie?«

Herr Goetz schüttelte den Kopf. »Wir haben … ein schwieriges Verhältnis zueinander.«

»Das heißt?«

»Auch darüber möchte ich nicht sprechen.«

»Eine Familienangelegenheit, nehme ich an.«

Holla, dachte Hendrik, sein Bruder wurde sarkastisch! Herr Goetz musste ihm mächtig auf die Nerven gehen.

Der schien die Spitze nicht zu bemerken, sondern nahm den Kommentar als bloße Aussage und nickte nur.

»Ein schwieriges Verhältnis zwischen Brüdern«, fuhr Gregor fort. »Das wäre immerhin ein Motiv für einen Mord. Niemand entkommt seiner Vergangenheit.«

»Sie befinden sich auf dem Holzweg. Der Grund für unser Zerwürfnis liegt viel zu lange zurück. Mit unseren Familienproblemen hat diese schreckliche Tat nichts zu tun.«

»Der Mörder hat Ihrem Bruder eine russische Armeemütze in den Mund gesteckt und einen Militärknopf in die Hand gedrückt. Sagt Ihnen das etwas?«

»Nein.«

»Eine politische Anspielung? War Ihr Bruder Kommunist?«

»Nein!«

»Sondern?«

»Man kann die weltanschaulichen Ansichten eines Menschen doch nicht auf seine Parteizugehörigkeit reduzieren!«

»Ich wüsste trotzdem gern, welcher Richtung er zuneigte.«

»Er war wohl Sozialdemokrat. Glaube ich. Jedenfalls habe ich das seinen Bemerkungen entnommen, wenn er mich dafür kritisiert hat, dass ich dem Zentrum angehöre.«

»Sie sind Katholik?«

»Konvertiert«, nickte Herr Goetz.

»Mütze und Knopf bei der Leiche Ihres Bruders stammen aus der Zeit vor der russischen Revolution, aus dem Zarenreich. Hatte er damals Verbindungen nach Russland?«

»Nein, nie. Ich meine, er war im Krieg an der Ostfront, aber sonst …«

»Der Drohbrief: Niemand entkommt seiner Vergangenheit. Und auf die Stirn Ihres Bruders hat der Täter Rache geschrieben. Wissen Sie von einer früheren Verfehlung? Vielleicht im Krieg?«

»Das ist doch absurd. Selbst wenn es so etwas gäbe – wer wartet sechzehn, siebzehn Jahre, bevor er sich rächt?«

»Hatte Ihr Bruder Feinde?«

»Nicht, dass ich wüsste.«

»Sie könnten Vermutungen anstellen.«

»So etwas tue ich ungern.«

»Versuchen Sie es.«

Kasimir Goetz dachte nach, schüttelt dann jedoch den Kopf. »Es tut mir leid«, sagte er.

»Lebte Ihr Bruder allein?«

»Seine Frau ist … tot. Schon lange.« Der Mund des Mannes wurde zu einem Strich, als presse er die Lippen zusammen, damit ihm kein unbedachtes Wort entschlüpfte.

»Reden wir über Sie, vielleicht sind Sie bei dem Thema auskunftsfreudiger. Ihr Beruf?«

»Ich bin Unterstaatssekretär in der Reichskanzlei. Ich assistiere Staatssekretär Pünder.«

Hendrik merkte auf. »Dann wissen Sie sicher, ob das Gutachten, das Brüning in der Sache Frick angefordert hat, zu dem Schluss kam, dass die Einbürgerung Hitlers in Hildburghausen nichtig ist«, platzte er dazwischen.

Gregor warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu, der Misch-dich-nicht-ein bedeutete.

Unsicher sah Kasimir Goetz von einem zum anderen. »Das hat … nichts mit dem hier zu tun, oder? Da müsste ich erst im Ministerium nachfragen, ob ich darüber Auskunft geben darf.«

Herr Goetz schien jemand zu sein, der sich nicht gern festlegte und immer erst die Erlaubnis einholte, ehe er den Mund aufmachte. Wie die beiden Beamten, durch die schließlich Licht in die Affäre Hildburghausen gekommen war. Die hatten, obwohl ihnen die Angelegenheit auf dem Magen lag, anderthalb Jahre lang weder dem Finanzminister noch dem Amtsnachfolger von Herrn Frick von der Scheinanstellung erzählt, weil Frick sie zur Verschwiegenheit verpflichtet hatte. Kadavergehorsam. Vielleicht wurde man so im Zentrum der Macht, wo jeder Schritt beobachtet wurde und man sich leicht Feinde machte. Ein Zitat Nietzsches fiel Hendrik ein: Ein Deutscher ist großer Dinge fähig, aber es ist unwahrscheinlich, dass er sie tut, denn er gehorcht, wo er kann, wie dies einem an sich trägen Geiste wohltut. Entdeckt er seine Kräfte, dann wird er gefährlich, böse, tief, verwegen. Für gewöhnlich aber fürchtet er sich, von sich allein abzuhängen, zu improvisieren. Deshalb verbraucht Deutschland so viel Beamte, so viel Tinte.

»Unterstaatssekretär, ein verantwortungsvoller Beruf, der Taktgefühl erfordert«, fuhr Gregor fort, um Herrn Goetz aus der Reserve zu locken.

Der nickte heftig. »In der Tat. Ich könnte Ihnen Dinge erzählen …«

»Aber das tun Sie natürlich nicht.«

»Nein. Das darf ich nicht. Tut mir leid.«

»Ihr Bruder, Bernhard. Was war er von Beruf?«

»Ich … bin nicht sicher.«

»Sie wissen nicht, welche Tätigkeit er ausübte?«

»Schon, aber seine genaue Position … Ich möchte nichts Falsches sagen.« Gregor starrte ihn so durchdringend an, dass er schließlich doch widerwillig Auskunft gab: »Nun, ich … Im Arbeitsamt. Aber ich weiß nicht …«

»Was wissen Sie nicht?«

»Ob er noch Abteilungsleiter ist wie vor einem Jahr. Da müsste ich erst Auskunft im Arbeitsamt einholen.«

»Sie sagten, seine Frau sei gestorben. Ist er neu liiert gewesen? Wissen Sie etwas über Frauenbekanntschaften?«

»Sie könnten die Nachbarn danach fragen.«

»Ich frage Sie.«

Herr Goetz zuckte die Achseln. Weil das Gregor offensichtlich nicht genügte, rang er sich schließlich zu einem »Darüber weiß ich nichts« durch. »Auch da müsste ich mich erst kundig machen.«

Es war offensichtlich, dass sich nichts von Relevanz aus dem Mann herausholen ließ, weniger, weil er etwas zu verbergen suchte, als vielmehr, weil er sich immer erst nach allen Seiten absichern wollte. Montaigne hätte seine wahre Freude an diesem Herrn, dachte Hendrik: Ich kenne einen, der jedes Mal, wenn ich etwas von ihm wissen will, ein Buch von mir verlangt, um mir die Antwort darin zu zeigen; und wenn er die Krätze im Hintern hätte, würde er sich nicht getrauen, mir das zu sagen, ohne vorher im Lexikon nachzusehen, was Krätze ist und was Hintern.

3

Am anderen Morgen begab sich Gregor als Erstes in den Sektionssaal der Gerichtsmedizin, wo Oliver Pauly bereits die Obduktion durchgeführt hatte. »Was kannst du mir erzählen?«, wollte er von ihm wissen.

Der Gerichtsmediziner hatte ein paar Pfund zugenommen, sah aber immer noch für seine Verhältnisse ungewöhnlich dünn aus. Sein markanter Walrossbart hing traurig an ihm herab. »Nur Offensichtliches«, erwiderte er. »Der arme Kerl ist zu Tode geschlagen und getreten worden. Es gibt Hautunterblutungen, Blutungen in Hals- und Brustmuskulatur und Seitenrippenbrüche mit Blutungen in beiden Brusthöhlen. Auch die Mundschleimhaut, die Schleimhaut der Speiseröhre, der Bauchbereich und der linke Beckenmuskel weisen Unterblutungen auf. Das Zungenbein ist abnorm beweglich. Möglicherweise wurde ein Schlagstock, ein Stuhlbein oder eine Stange eingesetzt; einige schienenförmige Blutergüsse deuten darauf hin. Die Misshandlungen haben zu starkem Blutverlust im Gewebe und inneren Verletzungen geführt. Leber und Milz sind gerissen. Außerdem hat er eine Gehirnblutung erlitten, die mit Sicherheit tödlich gewesen ist. Da hat jemand ordentlich Wut gehabt und sich keine Zurückhaltung auferlegt, um sie rauszulassen.«

»Todeszeitpunkt?«

»Gestern am späten Nachmittag. Zwischen fünf und sechs.«

»Das Wort auf seiner Stirn –«

»Rache.«

»Ja. Irgendeine Auffälligkeit?«

»Nur dass der Täter nicht seinen Finger ins Blut des Opfers getaucht hat, um zu schreiben, sondern einen dünnen Gegenstand. Einen Stift vielleicht. Oder den Griff eines Teelöffels. Kann alles Möglich gewesen sein.«

Gregor rieb sich das Kinn. Dachte nach, während ihn der Gerichtsmediziner amüsiert dabei beobachtete. »Kannst du mir etwas über seinen Gesundheitszustand vor dem Mord sagen? Insbesondere über frühere Verletzungen?«

»Das ist, als wolltest du von einem Schlachter wissen, wie ein Stück Fleisch aussah, bevor es breit geklopft wurde.«

»Deine Vergleiche sind wie immer an Feinfühligkeit nicht zu überbieten. Also, kannst du mir etwas sagen?«

Oliver Pauly grinste. »Selbstverständlich. Ich kenne doch dein Interesse an Details.« Er wandte sich der mit einem Tuch bedeckten Leiche zu, als erwarte er, dass sie ihm soufflierte. »Dass seine Zahnpflege nicht die Beste war und die Muskeln an den Kiefergelenken verspannt sind, interessiert dich vermutlich weniger, obwohl Letzteres dem Mann einige Kopfschmerzen bereitet haben dürfte. Aber«, sagte der Gerichtsmediziner, machte eine bedeutsame Pause und setzte seinen Zeigefinger wie ein Ausrufezeichen in die Luft, »es gibt eine Reihe schlecht verheilter Brüche im Bereich der Extremitäten und der Rippen.«

»Was heißt das?«

»Dass er früher mal misshandelt, vielleicht gefoltert wurde.«

»Früher?«

»Vor etlichen Jahren. Genauer kann ich es dir nicht sagen.«

Gregor trat an den Leichnam heran, hob die Hand, um das Tuch beiseite zu schlagen, überlegte es sich dann jedoch anders. »Er hat nicht zufällig eine Tätowierung oder etwas Ähnliches aufzuweisen?«, fragte er. »Zum Beispiel Hammer und Sichel?«

»He, für Scherze bin ich zuständig«, erwiderte der Gerichtsmediziner. Da Gregor ihn wortlos ansah, schüttelte er den Kopf. »Du meinst es ernst, ja? Nein, es gibt keine Tätowierung.«

»War nur so ein Gedanke.«

»Was beschäftigt dich?«

Gregor dachte eine volle Minute nach, ehe er antwortete. »Zwei Dinge. Zum einen: Das Opfer hat einen Drohbrief erhalten, von jemandem aus seiner Vergangenheit, der ihn gehasst hat. Über alle Maßen gehasst, dem Grad nach zu urteilen, wie der Mörder gewütet hat. Warum also sollte er dieser Person freiwillig die Tür öffnen und ihn einlassen?«

»Hm«, machte der Gerichtsmediziner.

»Der Mord fand eindeutig drinnen statt, nicht an der Tür, wo man vielleicht davon ausgehen könnte, das Opfer sei überrascht worden. Herr Goetz hat seinen Mörder selbst ins Wohnzimmer geführt. Das ergibt keinen Sinn.«

»Und das zweite?«

»Das Wort auf seiner Stirn. Rache.«

Oliver Pauly sah ihn verständnislos an.

»Wozu?«, fragte Gregor.

»Wie meinst du das?«

»An wen richtet es sich? Den Drohbrief verstehe ich. Es mag auf eine Weise dumm gewesen sein, das Opfer zu warnen, aber der Mörder wollte Bernhard Goetz vielleicht nicht nur töten, sondern erst einmal in Todesangst versetzen. Möglicherweise wurde das anonyme Schreiben schon vor Monaten zugestellt. Wir wissen es nicht, weil der Briefumschlag fehlt. Aber der Schriftzug auf der Stirn? Der ist zweifellos eine Botschaft, doch für wen? Der Tote kann sie nicht mehr lesen. Für wen war die Nachricht also bestimmt? Wollte sich der Mörder damit rechtfertigen, vor uns, vor der Öffentlichkeit? Oder gilt sie jemand anderem? Wer ist der Adressat?«

4

Um sich auf ihre Promotionsprüfung vorzubereiten – ihre Dissertation war mit dem Prädikat valde laudabile