5,99 €

Mehr erfahren.

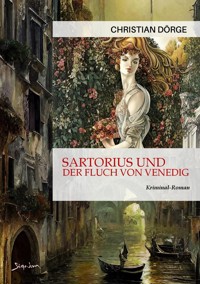

- Herausgeber: Signum-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Venedig im Jahre 1974: Im Auftrag der ungarischen Prinzessin Almássy soll die Historikerin Mylene Guggenheim die Echtheit und die Herkunft eines Botticelli-Gemäldes bestätigen - und weil das Bild außer der Gräfin noch niemand zu Gesicht bekommen hat und sich zahlreiche Gerüchte um das geheimnisvolle Bild ranken, lockt das Bekanntwerden dieser Sensation auch den Kunsthändler Seth Sartorius aus London in die Lagunenstadt. Als überdies das Gerücht aufkommt, Mylene Guggenheim sei eine direkte Nachfahrin der Vespuccis, ist dies der Auftakt einer teuflischen Intrige und eines ausgekochten Plans für einen spektakulären Kunstraub... SARTORIUS UND DER FLUCH VON VENEDIG von Venedig von Christian Dörge, Autor u. a. der München-Krimis um die Privatdetektive Jack Kandlbinder und Remigius Jungblut, ist ein überaus kunstsinniger und spannender Kriminalroman, welcher die venezianische Atmosphäre beinahe fühlbar einfängt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

CHRISTIAN DÖRGE

SARTORIUS UND

DER FLUCH VON VENEDIG

Roman

Signum-Verlag

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Das Buch

Der Autor

SARTORIUS UND DER FLUCH VON VENEDIG

Die Hauptpersonen dieses Romans

Erstes Kapitel

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel

Fünftes Kapitel

Sechstes Kapitel

Siebtes Kapitel

Achtes Kapitel

Neuntes Kapitel

Zehntes Kapitel

Impressum

Copyright © 2023 by Christian Dörge/Signum-Verlag.

Lektorat: Dr. Birgit Rehberg

Cover: Copyright © by Christian Dörge.

Verlag:

Signum-Verlag

Winthirstraße 11

80639 München

www.signum-literatur.com

Das Buch

Venedig im Jahre 1974:

Im Auftrag der ungarischen Prinzessin Almássy soll die Historikerin Mylene Guggenheim die Echtheit und die Herkunft eines Botticelli-Gemäldes bestätigen - und weil das Bild außer der Gräfin noch niemand zu Gesicht bekommen hat und sich zahlreiche Gerüchte um das geheimnisvolle Bild ranken, lockt das Bekanntwerden dieser Sensation auch den Kunsthändler Seth Sartorius aus London in die Lagunenstadt. Als überdies das Gerücht aufkommt, Mylene Guggenheim sei eine direkte Nachfahrin der Vespuccis, ist dies der Auftakt einer teuflischen Intrige und eines ausgekochten Plans für einen spektakulären Kunstraub...

Sartorius und der Fluch von Venedig von Christian Dörge, Autor u. a. der München-Krimis um die Privatdetektive Jack Kandlbinder und Remigius Jungblut, ist ein überaus kunstsinniger und spannender Kriminalroman, welcher die venezianische Atmosphäre beinahe fühlbar einfängt.

Der Autor

Christian Dörge, Jahrgang 1969.

Schriftsteller, Dramatiker, Musiker, Theater-Schauspieler und -Regisseur.

Erste Veröffentlichungen 1988 und 1989: Phenomena (Roman), Opera (Texte).

Von 1989 bis 1993 Leiter der Theatergruppe Orphée-Dramatiques und Inszenierung

eigener Werke, u.a. Eine Selbstspiegelung des Poeten (1990), Das Testament des Orpheus (1990), Das Gefängnis (1992) und Hamlet-Monologe (2014).

1988 bis 2018: Diverse Veröffentlichungen in Anthologien und Literatur-Periodika.

Veröffentlichung der Textsammlungen Automatik (1991) sowie Gift und Lichter von Paris (beide 1993).

Seit 1992 erfolgreich als Komponist und Sänger seiner Projekte Syria und Borgia Disco sowie als Spoken Words-Artist im Rahmen zahlreicher Literatur-Vertonungen; Veröffentlichung von über 60 Alben, u.a. Ozymandias Of Egypt (1994), Marrakesh Night Market (1995), Antiphon (1996), A Gift From Culture (1996), Metroland (1999), Slow Night (2003), Sixties Alien Love Story (2010), American Gothic (2011), Flower Mercy Needle Chain (2011), Analog (2010), Apotheosis (2011), Tristana 9212 (2012), On Glass (2014), The Sound Of Snow (2015), American Life (2015), Cyberpunk (2016), Ghost Of A Bad Idea – The Very Best Of Christian Dörge (2017).

Rückkehr zur Literatur im Jahr 2013: Veröffentlichung der Theaterstücke Hamlet-Monologe und Macbeth-Monologe (beide 2015) und von Kopernikus 8818 – Eine Werkausgabe (2019), einer ersten umfangreichen Werkschau seiner experimentelleren Arbeiten.

2021 veröffentlicht Christian Dörge mehrere Kriminal-Romane und beginnt drei Roman-Serien: Die unheimlichen Fälle des Edgar Wallace, Ein Fall für Remigius Jungblut und Friesland.

2023 erscheinen seine neuen Alben Kafkaland und Lycia, sich entfernen.

Künstler-Homepage: www.christiandoerge.de

SARTORIUS UND DER FLUCH VON VENEDIG

Die Hauptpersonen dieses Romans

Seth Sartorius: ein durchaus dubioser Kunsthändler aus London.

Mylene Guggenheim: Historikerin.

Isabella Pearce: Künstlerin.

Harriet St. John: ihre Tante.

Olivia Almássy: eine ungarische Prinzessin.

Arturo Santoro: venezianischer Gelehrter.

Maria Rossellini: Hausmädchen.

George de Goincy: Kunstexperte.

Angelina Mancini-Silvestro: eine Dame aus den besten Kreisen Venedigs.

Dieser Roman spielt im Jahr 1974 in Venedig.

Erstes Kapitel

Seth Sartorius schob den Stuhl, der für sein beträchtliches Gewicht eigentlich viel zu zierlich und zerbrechlich war, vom Frühstückstisch zurück und betrachtete missmutig die beiden Briefe. Sie lagen nebeneinander, weiß, jungfräulich und scheinbar so harmlos. Aber Sartorius presste die Lippen grimmig zusammen, sein Doppelkinn schien noch schwerer, und die sonst so offene, wohlwollend wirkende Stirn umwölkte eine düstere Stimmung, die nicht so recht zu ihm passte.

Beide Briefe waren in Paris aufgegeben worden. Der eine Briefbogen war ein wenig zu vornehm; die Tippfehler konnten eigentlich nur von Gregor stammen, denn kein anderer misshandelte eine Schreibmaschine auf so stümperhafte Weise, wenn ihm der Inhalt eines Briefes selbst für die Augen seiner Privatsekretärin zu heikel war. Der andere trug den Briefkopf des Hotels Georges Cinq und war in einer verdammt festen, selbstbewussten weiblichen Handschrift verfasst. Eine solche Handschrift konnte sich Sartorius bei einer Lady Macbeth vorstellen – einer Lady Macbeth mit einem Sinn für Humor, der ihm nicht behagte.

Wie eine Raubkatze vorsichtig einen verdächtigen Gegenstand mit der Pfote betastet, streckte er einen Finger aus und schob die Briefe beiseite. Kein Zweifel, Gregor ist nervös, sehr nervös sogar, überlegte er. Dann sagte er laut: »Verdammter Unsinn!« Er griff entschlossen nach dem ersten der Briefe.

Mein lieber Seth, schrieb Gregor. Verzeihen Sie mir, dass ich mit dieser schrecklichen Maschine auf dem Kriegsfuß stehe, aber ich hielt es nicht für richtig, unsere pflichteifrige Louise mit dieser Angelegenheit zu belästigen. Wenn sie wüsste, dass ich Ihnen schreibe, würde sie bestimmt ihre herzlichsten Grüße übermitteln... Es geht um folgendes: Gestern bekam unser lieber Kollege Samir offenbar Besuch. Sehr interessanten Besuch, und wenn auch ein wenig zu geschäftstüchtig, so doch unzweifelhaft eine Dame. Die Unterhaltung drehte sich darum, dass die Besucherin herausfinden wollte, wie weit das Interesse unseres Freundes an einem bislang unbekannten Werk eines Florentiner Meisters aus dem späten 15. Jahrhundert gehe. Sie erwähnte einen Wert, bei dem unserem Freund, wie er selbst eingesteht, das Blut in den Adern gefror. Das allein muss schon sehenswert gewesen sein.

Sie sprach dann weiter von dem großen Künstler, der angeblich in einer religiösen Anwandlung viele seiner weltlichen oder fleischlichen Werke – übrigens ein hübscher Ausdruck, finden Sie nicht auch? – verbrannt haben soll. Es handelte sich anscheinend um ein Porträt, das auf irgendeine Art und Weise dem feurigen Ofen entronnen ist.

Unser guter Samir erwiderte mit jener Bescheidenheit, die ihm so gut zu Gesicht steht, er sei nur ein armer Händler, ein einfacher Kaufmann, und von ihm könne man nicht erwarten, dass er das Geschäft fördere oder gar eine so gewaltige Geldsumme in Erwägung ziehe. Daraufhin erwähnte die Besucherin Ihren Namen und erkundigte sich freundlich nach Ihrem derzeitigen Verbleib. Sie erwähnte beiläufig eine kleine Studie von Correggio, die der Frau eines Griechen verkauft wurde und sich dann leider als gefälschter Correggio entpuppte. Erinnern Sie sich noch daran? Der arme Samir gibt zu, dass ihm nicht wohl in seiner Haut war. Wir alle wissen schließlich, wie nachtragend griechische Millionäre manchmal sein können und wie schwer es ist, sie davon zu überzeugen, dass selbst die Besten von uns zuweilen unbeabsichtigt einem kleinen Irrtum zum Opfer fallen.

Woher die Besucherin diese Information hatte, ließ sie nicht durchblicken, und unser guter Samir erwies sich natürlich – wie stets – zu sehr als Gentleman, um sie danach zu fragen. Aber sie kündigte an, sie wolle noch am gleichen Tag nach London weiterreisen und wünsche sich mit Ihnen zu treffen. Samir hat den Wunsch geäußert, der liebe Gott möge ihr doch irgendwelche unaussprechlichen Heimsuchungen bescheren, aber dazu wird es wohl nicht kommen. Deshalb hege ich keinen Zweifel daran, dass Sie bei Ihrer bekannten Großmut gegenüber Damen alles in Ihrer Macht Stehende tun werden, sie zufriedenzustellen.

Und nun empfehlen wir uns Ihnen, mein lieber Seth, mit der vorzüglichsten Hochachtung.

Sartorius sah sich in dem stillen, friedlichen Zimmer mit den gedämpften Farben um. Sein Blick blieb auf einer schönen frühitalienischen Madonna mit Kind hängen. Das Bild war an einem sorgsam ausgewählten Platz auf der stumpf-elfenbeingelben Wand zwischen den hohen Fenstern mit den sanft-grünen Vorhängen angebracht. Natürlich handelte es sich um eine Fälschung. Er kannte sogar den Mann, der es vor knapp sechs Monaten gemalt hatte, und hegte größte Hochachtung für ihn. Der Kerl war auf seine Weise ein Genie. Es war ihm in der Tat gelungen, jegliche Andacht in dem Bild einzufangen. Die Kombination von satten Blautönen und leuchtendem Rot, der halbverschleierte Hintergrund eines ewiggoldenen Nachmittags in der Toskana – daran erfreute sich Sartorius immer wieder. Sollte eines Tages der Augenblick kommen, da er sich von dem Bild trennen musste, weil bereits ein begeisterter, aber nicht sehr beschlagener Sammler Interesse zeigte, würde er es mit echtem Bedauern tun, so sehr er auch das Geld brauchte.

Doch an diesem Morgen erschienen ihm die Farben ein wenig grell, die Landschaft wirkte nicht ganz so heiter, und selbst der Faltenwurf war für das Genie Matteo di Giovanni eine Spur zu plump.

Es ist schon ein riskantes Geschäft, dachte er, ein verdammt gefährliches Gewerbe. Er griff nach dem zweiten Brief und nahm ihn vorsichtig in die Hand wie eine giftige Viper.

Lieber Mr. Seth Sartorius, begann der Brief. Ich fürchte, Sie werden mich nicht kennen, obgleich wir mindestens eine gemeinsame Bekannte haben, nämlich Mrs. Tina Drikos; außerdem verbindet uns drei das Interesse an der Malerei der italienischen Renaissance. In dieser Hinsicht wage ich allerdings nicht zu behaupten, dass ich so sachkundig wäre wie Sie...

Sartorius murmelte etwas vor sich hin.

Ich habe Tina zufällig vor ein paar Wochen getroffen. Es dürfte Sie interessieren oder gar ein wenig amüsieren, dass sie sich um die Echtheit einer angeblichen Correggio-Studie Sorgen macht, die sie – offenbar in aller Heimlichkeit – letzten Sommer in Paris erworben hat. Der Fall ist wirklich merkwürdig. Sie sind inzwischen sicher selbst zu dem Schluss gelangt, dass es sich nur um eine geschickte Fälschung handelt. Nun ist die arme Tina hin und her gerissen zwischen echt griechischem Rachedurst und der ebenso verständlichen Angst vor dem Zorn ihres Mannes, falls dieser entdecken sollte, dass sie sich so leicht hereinlegen ließ, noch dazu mit einer solchen Frechheit. Im Augenblick ahnt er glücklicherweise noch nichts, aber niemand weiß, was in Hinsicht auf Tina noch geschehen wird.

Ich möchte jedoch Ihre kostbare Zeit nicht mit Gesellschaftsklatsch vergeuden, so kurzweilig er auch sein mag. Ich wende mich im Auftrag meiner Tante, Mrs. Harriet St. John, Isola San Giorgio Piccolo, Venedig, an Sie. Ich soll Sie fragen, ob es Ihnen nicht möglich sei, uns in naher Zukunft für etwa eine Woche zu besuchen. Wir wissen natürlich beide, wie knapp Ihre Zeit bemessen ist, aber wir können Ihnen versichern, dass diese Reise keine Zeitvergeudung sein wird. Sie sollen nämlich ein Bild begutachten, bei dem es sich zweifellos um einen bisher unbekannten Botticelli handelt. Nach unserer Meinung ist es eines der sogenannten verlorenen Bilder und überdies ein außerordentlich bedeutsames Werk – nämlich ein Porträt Simonetta Vespuccis, der Göttlichen Mätresse – das kurz vor ihrem Tode für ihren Geliebten Giuliano de Medici, den jüngeren Bruder Lorenzos des Prächtigen, angefertigt wurde. Es nimmt einem wirklich den Atem...

»Herr im Himmel!«, stieß Sartorius hervor. »Das kann man wohl sagen! Deutlicher kann sie sich kaum ausdrücken. Für wie dumm hält sie mich eigentlich?«

Er las weiter: Ich brauche wohl nicht zu betonen, dass wir Sie vorläufig um strengste Vertraulichkeit bitten müssen. Verzeihen Sie die Anspielung, aber keiner von uns will doch, dass Tina Drikos nach Venedig gelaufen kommt, weil sie wieder einen günstigen Kauf wittert. Diesmal ist das Werk sogar echt.

Wir hoffen wirklich, Sie hier begrüßen zu dürfen, und schlagen den 12. Mai als geeignetsten Termin vor. Wenn Sie diesen Brief erhalten, werde ich selbst bereits in London sein. Ich steige im White’s Hotel ab. Wenn Sie mich dort anrufen würden, könnten wir die ganze Sache ausführlicher besprechen. Ich bin sicher, dass Sie daran interessiert sind. Mit den besten Grüßen, Ihre Isabella Pearce.

Sartorius schloss eine ganze Weile die Augen und bewegte die Lippen wie in einem stillen Stoßgebet. Dann öffnete er sie wieder und betrachtete die Bücherwand, die eine ganze Breitseite des stillen, elfenbeingelben Zimmers einnahm. Natürlich wusste er Bescheid. Er war stets – in aller Bescheidenheit natürlich – sicher gewesen, alles über diese Kunstperiode zu wissen, die er liebte und verehrte, seit er als Junge zum ersten Mal in Italien gewesen war. Aber es konnte nicht schaden, das Gedächtnis aufzufrischen. Er stand auf und holte sich einen dicken Band und ein etwas kleineres Buch.

Aufgrund seiner langen Übung hatte er das Gesuchte nach wenigen Sekunden gefunden. Er murmelte: »Hm – Simonetta Vespucci, geborene Cattaneo aus Genua, dort oder in der Umgebung 1453 zur Welt gekommen. Verehelicht mit Marco di Piero Vespucci, einem Vetter des Seefahrers Amerigo Vespucci, im Alter von sechzehn Jahren. Nach anderen Quellen mit dreizehn Jahren. In Florenz begegnete sie Sandro Botticelli, der ein bekanntes und vermutlich noch weitere Porträts von ihr anfertigte und sie später in seinen Bildern Der Frühling und Geburt der Venus unsterblich machte (beide im Auftrag der Medicis), dann mit dem Gemälde Mars und Venus für die Familie Vespucci. Mätresse von Giuliano de Medici, der bei dem großen Turnier von Florenz im Jahre 1475 unter ihrem – ebenfalls von Botticelli entworfenen – Banner antrat. Gestorben im Alter von dreiundzwanzig Jahren, beigesetzt in der Kirche Ognissanti von Florenz. Die ganze Stadt legte ihr zu Ehren einen Trauertag ein. Simonetta Vespucci inspirierte Polizianos Sonette, und Lorenzo de Medici selbst schrieb über sie: Es erschien unfassbar, dass sie ohne Eifersucht von so vielen Männern geliebt und ohne Neid von so vielen Frauen gepriesen wurde.

»Unsere Miss Pearce greift also nach den Sternen«, stieß Sartorius hervor. »Die Dame fasziniert mich!«

Er schlug das dickere Buch auf, fuhr mit dem Finger den Index entlang und blätterte dann nach vorn. »Botticelli«, murmelte er. »Siehe auch Simonetta Vespucci. Vermutlich das einzige heute noch existierende Porträt des Meisters. Soll sie angeblich mehrfach für ihren Liebhaber Giuliano de Medici gemalt haben. Derzeit im Städel'schen Kunstinstitut, Frankfurt am Main.«

Sartorius seufzte. »Nun – dieses Bild kann die Pearce schwerlich in ihrem Besitz haben. Aber was hat sie dann?«

»Ja – was hat sie?«, wiederholte er und starrte durch das Fenster hinaus auf den fernen Richmond Park. Rehe ästen friedlich auf dem satten frischen Grün, die Bäume sprossen wie zartgrüne Fontänen in den leuchtenden, blau-silbernen Aprilhimmel empor. Durch das Fenster wirkte die Szenerie zart und anfällig wie eine Seifenblase. Er wusste, dass die friedliche Stimmung genau wie eine Seifenblase zerplatzen konnte – wenn dieses verdammte Weib nur wollte! Gregor und Samir waren vielleicht liebe, nette Menschen, aber er zweifelte nicht im geringsten daran, dass sie ihm beide den Schwarzen Peter zuschieben würden, wenn es wegen des kleinen Corregio auch nur die leiseste Andeutung von Ärger gab. Falls sie das nicht längst getan hatten.

Seine Haushälterin trat ein.

»Kann ich den Tisch abräumen?«, fragte sie. »Es ist schon fast halb elf.« Das klang schärfer, als es gemeint war, denn sie verehrte Sartorius. Er blieb stets ein Gentleman und war eine imponierende Erscheinung. So ungefähr stellte sie sich einen altrömischen Kaiser vor – einen der menschenfreundlicheren aus jener Zeit, da man die Christen nicht mehr den Löwen zum Fraß vorwarf. So war Mr. Sartorius: immer majestätisch, immer wohlwollend. Aber heute lag der Schatten tiefer Sorgen auf ihm.

Worüber er sich Sorgen machte, erschien ihr allerdings zumeist als unwichtig: die Datierung eines Bildes, manchmal sogar die Art und Weise, wie es gemalt war.

Sie machte sich am Tisch zu schaffen, während er aus dem Fenster starrte, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Nach einer Weile sagte er: »Mrs. Haggerty, Sie gehen doch öfter zur Kirche als ich. Sagen Sie mir, was unser guter Pater Benedict uns raten würde: Soll man dem Teufel widerstehen oder mit ihm soupieren?«

Mrs. Haggerty war solche Fragen gewöhnt und ließ sich nicht mehr verblüffen. Sie antwortete sachlich: »Wie ich Pater Benedict kenne, würde er wahrscheinlich antworten: Das kommt darauf an, wer die Rechnung bezahlt.«

»Ja«, murmelte Sartorius, »das stimmt, das stimmt wirklich. Sehr tiefgründig. In diesem Fall werde ich verreisen, Mrs. Haggerty. Am zwölften Mai fahre ich nach Venedig.« Aber dann fügte er plötzlich hinzu: »Augenblick!« Überrascht bemerkte sie auf seiner Miene einen für ihn ganz und gar untypischen Zug von Gerissenheit. »Vielleicht nicht am zwölften«, fuhr er fort. »Nein, ich glaube, ich werde eine Woche früher fahren. Wenn ich mich schon mit dem Teufel an einen Tisch setzen muss, will ich doch zumindest die Tafel bereiten.«

»Es ist immer am besten, sich rechtzeitig vorzubereiten«, sagte sie.

Mylene Guggenheim saß in dem kleinen, stillen Büro und sah über den Schreibtisch hinweg ihre Besucherin zweifelnd an. Das flotte, aber nicht übertrieben kostspielige Schneiderkostüm und der hübsche Hut, das ruhige blasse Gesicht mit zurückhaltendem Make-up und die dunklen, schönen Augen – das alles wirkte sehr still und sehr freundlich. Etwa fünfunddreißig, schätzte Mylene und hegte keinen Zweifel daran, dass Miss Pearce eine ausgesprochen energische Frau war. Sie würde sicherlich ihren Kopf durchsetzen.

Mylene trug eine breite Hornbrille. Die Gläser vergrößerten ihre grauen Augen ein wenig, aber zu dem schimmernden blonden Haar wirkte die Brille etwas komisch und ließ sie weder älter noch würdevoller erscheinen. Man hatte vielmehr den Eindruck, dass sie ihrer Mutter für einen kleinen privaten Spaß die Brille entwendet hatte. Vielleicht wollte sie sich damit ein strengeres und wichtigeres Aussehen verleihen. Das gelang ihr nicht, aber der Versuch war indes: amüsant.

Sie neigte ein wenig zur Gleichgültigkeit und zu einer Schwäche, über die sie sich selbst ärgerte; sie ließ sich nämlich zu leicht von anderen beeinflussen, aber in diesem Augenblick behagten ihr die Fragen, die ihr gestellt wurden, ganz und gar nicht. Sie klangen, als wollte Miss Pearce sie einer kleinen Prüfung unterziehen, und das empfand Mylene als leicht unverschämt. Wahrscheinlich lag es wieder an ihrem Äußeren. Sie sah einfach nicht aus wie eine Geschichtsforscherin. Sie müsste dunkelbraune Kleider tragen, sich eine altmodische Zopffrisur zulegen und um mindestens zehn Jahre älter aussehen. Aber dafür war es jetzt zu spät, und außerdem muss man gegenüber möglichen Kunden höflich bleiben. Sie hatte einen Auftrag dringend nötig.

Ihre Antwort klang daher so, als müsste sie sich verteidigen. Dadurch wirkte sie noch jünger: »Ich habe gleich nach dem Studium damit begonnen. Ich glaubte, dass auf dem Gebiet eine erhebliche Nachfrage herrschte.«

»Das muss faszinierend sein«, bemerkte Miss Pearce. »Eine Art historische Detektivarbeit...«

Mylene sah sie an. »Meistens stöbert man nur in alten Büchern herum. Oft sieht man ringsum nur ältere Herren, die penetrant nach Schnupftabak riechen und erschütternd kurzatmig sind.«

Miss Pearce lachte. »Das kann ich mir vorstellen. Ist das Ihr Geschichtsbild?«

»Aber nein«, antwortete Mylene knapp. »Geschichte nehme ich außerordentlich ernst.«

Miss Pearces Blick blieb auf einem mehrseitigen Luftpostbrief haften, der auf dem Schreibtisch lag. Die Blätter waren mit einer etwas schwerfälligen, männlichen Handschrift bedeckt, und sie fragte sich unwillkürlich, ob vielleicht irgendwo im Hintergrund ein Mann lauerte und es von dieser Seite her Komplikationen geben könnte. Das Mädchen trug zwar keinen Ring, aber es war durchaus möglich, dass dieses hübsche Geschöpf mit dem leichten Anflug von Unsicherheit gerade auf den manchmal so lästigen Beschützertyp eine unwiderstehliche Anziehungskraft ausübte. Darüber dachte Miss Pearce eine Weile nach, dann fragte sie: »Miss Guggenheim, sind Sie irgendwie gebunden? Ich meine, könnten Sie für einige Zeit nach Venedig kommen?«

Mylene antwortete nicht gleich. Du hast ja keine Ahnung, wie ungebunden ich bin, dachte sie. Aber sie sagte vorsichtig: »Das kommt darauf an, zu welchem Zweck und für wie lange.«

»Wie lange?« Miss Pearce lächelte sie an. »Das können Sie selbst entscheiden. Und was den Zweck betrifft...« Sie beugte sich ein wenig vor. »Ich glaube, wir haben Ihnen eine wirklich aufregende Forschungsaufgabe zu bieten. Es ist schon beinahe eine Sensation. Wenn Sie daran interessiert sind...« Sie machte eine Pause, beobachtete Mylene und fuhr dann fort: »Wir wären Ihnen über alle Maßen dankbar, besonders die Prinzessin. Ihr liegt so viel daran.«

»Wir?«, fragte Mylene. »Und eine Prinzessin? Das klingt geradezu exotisch.«

»Prinzessin Almássy. Es ist ein ungarischer Adelstitel, von ihrem zweiten Ehemann.« Miss Pearce sagte dies mit leichtem Achselzucken. »Aber das spielt keine Rolle. Der erste Ehemann wird Sie mehr interessieren: Er hieß Adolfo Vespucci.«

»Vespucci?«, wiederholte Mylene. Sie nahm ihre Brille ab, betrachtete die Gläser und setzte sie wieder auf. »Und?«

»Er war ein ungewöhnlicher Mann. Sehr wohlhabend und sehr willensstark. Was ihn faszinierte, war die alte Familie Vespucci aus Florenz, insbesondere Simonetta. Sie wissen darüber natürlich Bescheid?«

»Ein wenig.«

»Ich bin sicher, dass Sie eine ganze Menge wissen, jedenfalls das, was man erfahren konnte. Dazu gehören vielleicht nicht Adolfo Vespuccis Entdeckungen.« Miss Pearce hielt inne und schien dem Geräusch des Londoner Verkehrs zu lauschen. Dann fuhr sie fort: »Vor seinem Tod hat er sich selbst intensiv mit Forschung befasst. Er hat umfangreiche Notizen hinterlassen, die meisten davon in einer Art geheimer Kurzschrift.«

Mylene brauchte eine Weile, um ihrer Erregung Herr zu werden. Dann fragte sie kühl: »Habe ich Sie richtig verstanden, dass ich an diesen Notizen arbeiten soll?«

»Das erhoffen wir uns. Und die Prinzessin hofft außerdem, dass Sie später ein Buch darüber schreiben werden. Der arme Arturo hatte es selbst vor, aber dann starb er so plötzlich. Deshalb fragte ich Sie vorhin, ob Sie gebunden sind. Es ist eine Menge Arbeit.«

»Ja, das ist es«, pflichtete ihr Mylene bei. Sie holte tief Luft und war immer noch entschlossen, die Ruhe zu bewahren. »Das ist es wirklich.«

»Es sollte jedoch eine interessante Arbeit werden. Arturo hatte ein paar ungewöhnliche Ideen. Er war überzeugt, dass es mindestens ein weiteres Bild von Simonetta Vespucci geben müsste. Und er glaubte, dass bei ihrem Tod nicht alles mit rechten Dingen zuging.«

Mylenes Augen wurden groß hinter der mächtigen Brille. »Wie bitte?«, fragte sie. Die Sache gefiel ihr nicht so recht. Das ganze klang zu sehr nach Sensationsmache, was sie ganz und gar nicht liebte. Darum schüttelte sie den Kopf. »Das ist reichlich zweifelhaft. Nach fünfhundert Jahren kann man das zwar nicht genau sagen, aber Simonetta soll an Schwindsucht gestorben sein, und von etwas anderem war nie die Rede. Sollte es sich um eins dieser geheimnisvollen Gifte der Renaissance handeln – sie sind nichts weiter als eine Legende aus dem 18. Jahrhundert. Solche Gifte... existierten einfach nicht.«

»Selbstverständlich nicht«, sagte Miss Pearce leicht ungeduldig.

»Das war nur Adolfos Theorie. Aber was das Bild betrifft, so hatte er recht. Es gab noch ein weiteres Porträt von Simonetta Vespucci, und er hat es gefunden. Nach seiner Meinung wurde es für Giuliano de Medici gemalt. Und zwar von Sandro Botticelli. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, was das bedeutet.«

»Nein«, sagte Mylene, »das brauchen Sie nicht.« Sie rückte ihre Schreibunterlage gerade und versuchte immer noch, unbeteiligt zu wirken. Ein unmöglicher Fall. Die ganze Geschichte klang wie die Phantasie eines Amateurs. Vielleicht steckte auch ein Trick dahinter. »Es wäre die Entdeckung des Jahrhunderts«, murmelte sie.

»Mehr noch, glaube ich. Lassen Sie es mich ganz klar sagen: Prinzessin Almássy besitzt dieses Bild sowie eine Menge Material, das ihr erster Ehemann ihr hinterlassen hat. Wir halten das Gemälde für einen Botticelli, aber daran gibt es selbstverständlich gewisse Zweifel. Die Experten würden sich wahrscheinlich jahrelang darüber streiten. Die Prinzessin selbst sagt, dass aus Adolfo Vespuccis Notizen hervorgehen müsse, wie er das Bild entdeckt hat, und dass damit höchstwahrscheinlich die Echtheit zu beweisen wäre. Sie möchte deshalb, dass Sie nach Venedig kommen, die Notizen entziffern und sie zum Andenken an Arturo veröffentlichen. Sie würden der Prinzessin damit einen großen Gefallen erweisen und...« Miss Pearce lächelte wieder. »...Sie ist eine außerordentlich wohlhabende Frau. Man muss die Angelegenheit von der geschäftlichen Seite betrachten. Falls Sie mir die Bemerkung gestatten, Miss Guggenheim: Es könnte für Sie die Chance Ihres Lebens sein.«

Mylene blickte auf den Luftpostbrief hinab und sagte: »Ja, das ist es ja gerade, was ich so rätselhaft finde. Warum ausgerechnet ich, Miss Pearce? So bekannt bin ich doch nicht, und in Italien gibt es Dutzende hervorragender Geschichtsforscher. Warum lässt die Prinzessin nicht einen von ihnen kommen?«

»Sie verfügen über einen sehr klaren Verstand.« Vielleicht sogar zu klar, fügte Miss Pearce in Gedanken hinzu. »Die Sache ist ganz einfach: Sie mag diese Leute nicht, und Arturo mochte sie auch nicht. Er war Amateur. Sie hielten ihn für einen Verrückten, einen Scharlatan. Und dies teilten sie ihm auch unmissverständlich mit. Das hat die Prinzessin ihnen niemals verziehen. Es gibt noch einen anderen Grund: Die Prinzessin ist auf Sie verfallen, weil Sie schließlich selbst eine Vespucci sind.«

Mylene wirkte jetzt überrascht und peinlich berührt. Fast ungehalten antwortete sie: »Unsinn! Das habe ich niemals behauptet! Das ist ausgeschlossen.«

»Aber Ihre Großmutter Simonetta war doch eine geborene Vespucci.«

»In England müssen Dutzende von Männern mit dem Namen Henry Tudor herumlaufen«, gab Mylene zurück. »Aber die behaupten auch nicht, von König Heinrich VIII. abzustammen. Ich glaube, es lag an jenem Zeitungsartikel...«

Miss Pearce ließ sich nicht anmerken, wie belustigt sie war. »Ach, gewiss... In der Januar-Ausgabe des Ladies’ Bazaar. Die Prinzessin liest alle Frauen-Journale, das ist eine ihrer Gewohnheiten. Sie ist natürlich Engländerin, das erwähnte ich noch nicht. Als sie den Artikel über Sie las und das Foto sah, war sie sofort fest entschlossen. So ist sie nun einmal.«

»Das wollen wir gleich klarstellen«, betonte Mylene. »Als die Zeitschrift Ladies’ Bazaar in ihrer Serie Frauen bei der Arbeit den Artikel über mich schreiben wollte, dachte ich, es sei eine Art Werbung.«

»War es ja auch. Die Prinzessin hat tagelang von nichts anderem gesprochen.«

»Nach dieser Art von Werbung verlangte es mich nicht. Ich habe den Reportern mitgeteilt, dass meine Großmutter Simonetta Vespucci hieß – was dumm von mir war. Aber ich dachte nicht, dass sie es derart aufbauschen würden. Und ich konnte bestimmt nicht damit rechnen, dass sie sich an meinem Foto zu schaffen machen würden. Darüber bin ich immer noch ziemlich ungehalten. Ich bin nun einmal eine Verfechterin der Wahrheit. In meinem Gewerbe muss man das sein.«

Furchtbar ernsthaft, dachte Miss Pearce, und auch ein wenig spießig. Das könnte gefährlich werden.

»Natürlich«, nickte sie. »Aber es geht doch um folgendes: Ob die Prinzessin Sie für einen Nachkommen des alten Vespucci hält, weiß ich nicht, und ich pflichte Ihnen bei, dass derlei ziemlich abwegig ist. Aber sie ist völlig davon überzeugt, dass Sie eine entfernte Verwandte ihres ersten Mannes sein müssen. An Ihrer Stelle würde ich sie in dieser Hinsicht nicht enttäuschen.«

»Ich habe noch nicht zugesagt, dass ich komme.«

»Das hoffen wir aber.« Miss Pearce stand auf und griff nach Handtasche und Handschuhen. »Treffen Sie keine übereilten Entscheidungen. Überschlafen Sie die Sache. Und dann lade ich Sie morgen Abend zum Essen ein. Ich möchte Sie fairerweise warnen: Ich werde alles tun, um Sie zu überzeugen. Harriet würde es mir nie verzeihen, wenn ich das nicht täte.«

»Harriet?«, fragte Mylene. »Ist das die Prinzessin?«

»Ach, du liebe Zeit!« Miss Pearce lächelte. »Ich hätte Ihnen sagen müssen, dass Harriet meine Tante ist – Mrs. Harriet St. John. Sie ist eine großartige Frau. Wir wohnen auf einer der kleinen privaten Inseln in der Lagune. Sie heißt San Giorgio Piccolo und wird Ihnen ganz bestimmt gefallen. Ein wundervoller kleiner Garten und ein sehr schönes Haus. Wir dachten, Sie würden dort lieber arbeiten als in der Casa Vespucci – dem Palast der Prinzessin in Venedig –, der sehr alt und düster ist. Das heißt natürlich, falls Sie das Angebot wahrnehmen wollen.«

»Klingt sehr verlockend«, murmelte Mylene.

»Das ist auch meine Absicht«, verkündete Miss Pearce fröhlich. »Dann also bis morgen Abend? Sagen wir gegen sieben. Ich hole Sie ab, und wir werden irgendwo prächtig essen.«

Mylene öffnete ihr die Tür und sah ihr nach, wie sie die dunkelbraunen Stufen hinunterging. Dabei musste sie an den Gegensatz zwischen diesem müden alten Mietshaus und der unbekannten Insel denken, die sich der kleine Heilige Georg nannte.