Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Detektive Müller und Himmel

- Sprache: Deutsch

Der Sänger der New-Wave-Band »Black China« wird seit Tagen vermisst. Als er in den Berner Voralpen erfroren aufgefunden wird, glauben die übrigen Bandmitglieder nicht an ein Unglück und engagieren die Detektei Müller & Himmel. Kurz darauf verunglückt der Bassist der Band tödlich. Heinrich Müller und Nicole Himmel führt die Suche nach den Todesfällen über die elektronische Musik der 80er-Jahre zu verdächtigen Transaktionen im damaligen Ostblock, deren Nachwehen erst heute ihre tödliche Wirkung entfalten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 262

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Paul Lascaux

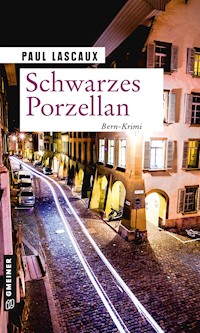

Schwarzes Porzellan

Kriminalroman

Zum Buch

Verhängnisvolles Revival Die New-Wave-Band »Black China« feierte in den 80er-Jahren internationale Erfolge. Nach deren Auflösung tingeln zwei Mitglieder in den Folgejahren weiterhin durch Europa, vor allem durch den Osten, wo sie nach wie vor beliebt sind. Als die Mitglieder sich zu einem Revival entschließen, fehlt kurz darauf von dem Sänger jede Spur. Man findet ihn Tage später erfroren in den Berner Voralpen. Die anderen Bandmitglieder engagieren die Detektei Müller & Himmel. Dann erleidet der Bassist einen tödlichen Autounfall. Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen, die Grenzen zwischen möglichen Tätern und Opfern verschwinden zusehends. Unheimlich wird es, als auch noch die Gitarristin vermisst wird. Irgendjemand hat es auf die Mitglieder der Band abgesehen. Wer ist der Nächste? Für Heinrich Müller und Nicole Himmel beginnt eine rastlose Suche nach dem Motiv des Täters.

Paul Lascaux ist das Pseudonym des Schweizer Autors Paul Ott. Der 1955 geborene studierte Germanist und Kunsthistoriker ist am Bodensee aufgewachsen und lebt in Bern. In den letzten 30 Jahren hat er neben zahllosen journalistischen Arbeiten mehrere literarische Veröffentlichungen realisiert, vor allem Kriminalromane und kriminelle Geschichten. Als Herausgeber von Krimi-Anthologien und Initiator des Schweizer Krimifestivals Mordstage hat er sich einen Namen gemacht. »Schwarzes Porzellan« ist bereits der zwölfte Krimi um die Detektei Müller & Himmel.

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Der Tote vom Zibelemärit (2019)

Die sieben Weisen von Bern (2018)

Goldstern (2016)

Nelkenmörder (2015)

Burgunderblut (2014)

Schokoladenhölle (2013)

Mordswein (2011)

Gnadenbrot (2010)

Feuerwasser (2009)

Wursthimmel (2008)

Salztränen (2008)

Unter dem Namen Paul Ott:

Lieblingsplätze Bern (2020)

Berner Blut (2013)

Zürich – Ausfahrt Mord (2011)

Sterbenslust (2010)

Gefährliche Nachbarn (2009)

Bodensee-Blues (2007)

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2020

Lektorat: Sven Lang

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Devteev / shutterstock.com

Druck: CPI books GmbH, Leck

Printed in Germany

ISBN 978-3-8392-6304-4

Zitat

»Silver and diamonds and gold,

Lovers will never grow old.«

Black China

Mittwoch, 16. Januar 2019

Scharf sog er die kalte Luft ein. Sie drohte die Lungen zu sprengen. Jeder Atemzug schmerzte. Die Kälte im schattigen Nordhang machte ihm zu schaffen. Er blieb stehen.

Nur für einen Augenblick, dachte er.

Er sah die letzten hundert Höhenmeter über sich. Steil. Aber das Ziel in Reichweite. Jetzt nur nicht aufgeben!

Er blickte zurück in die Tiefe auf den Weg, den er bereits hinter sich hatte. Er erkannte in der Ferne das Gurnigel-Berghaus und die Straße zur Wasserscheide auf knapp 1.600 Höhenmetern. Dort startete der Wanderweg über die Panzerplattform und führte zuerst zur Alp Obernünenen, bevor er an Höhe gewann hinauf zum Leiterepass auf 1.900 Metern. Im Sommer eine angenehme Wanderung. Mit einem Meter Schnee unter den Schneeschuhen ein beschwerlicher Anstieg. Fast bei jedem Schritt war er leicht eingebrochen. Aber der blaue Himmel versprach ihm eine Belohnung für die Anstrengung. Bläuliche Atemwölkchen zerfaserten in der Luft.

Er prüfte die Bedingungen: leichter Nordwind, der Schnee kalt und unter der brüchigen Oberfläche kompakt, griffig, keine Schneebrettgefahr. Rechts die fast senkrechte Steilwand zum Gipfel des Gantrisch, links die zerklüftete Nünenenfluh. Dazwischen der Einschnitt, auf den er nun zustrebte, Schritt für Schritt, Atemzug für Atemzug, gefrierende Tröpfchen auf seiner Oberlippe.

Zu steil für die Direttissima. Er wich auf eine Zickzacklinie aus, die ihn einen längeren Weg, aber weniger Kraft kostete. Die Beine befolgten die Anweisungen des Gehirns. Er war nicht mehr jung, aber trainiert, dennoch stieß er an seine Grenzen.

Zwei Spitzkehren, etwas weiter gezogen, mussten genügen. Wie eine wannenförmige Vertiefung zeigte sich auf den letzten Metern der Wanderweg, der sich Stufe für Stufe zu einem Durchlass zwischen zwei Steinblöcken weitete: der Leiterepass, das Tor zum Simmental.

Mit kräftigen Schritten strebte er seinem Ziel entgegen, der Atem ging stoßweise, automatisch und unbewusst. Er hatte noch genug Luft für einen Jauchzer.

Hier hast du das dankbarste Publikum, freute er sich, die Berge, die verschneiten Alpweiden, schade nur, dass die Kühe nicht oben sind.

Längst hatten Glückshormone seinen Körper durchströmt in Erwartung des Anblicks, der sich ihm nach den letzten Metern bot.

Er trat hinaus auf die Plattform über dem steilen Südhang, unter ihm die Arena der Chesselalp, links Schiterwang und der Blick zum Stockhorn, vor ihm die Schwidenegg, in der Ferne hinter dem Simmental der Hauptkamm der Berner Alpen. Und das grelle Licht der blendenden Sonne, verstärkt vom glitzernden Schnee.

Er setzte die Sonnenbrille auf, aber das Licht hinterließ bereits einen Schatten in seinen Augen, einen gräulichen Fleck. Er wartete ein paar Minuten, bis sich auch seine Atmung beruhigt hatte. Er lauschte der Sphärenmusik des Nordwinds, der durch das steinerne Tor pfiff.

Dann trat er sorgsam in den unberührten Schnee. Weit wagte er sich nicht vor, denn der Hang war steil, und leicht könnte er im von der Sonne bereits aufgeweichten Schnee eine Lawine oder einen Schneerutsch auslösen, mit dem er hinuntergerissen würde bis zur Alphütte, die sich nur auf einem schmalen Erdhügel über dem Tal erhob.

Er fand einen geeigneten Absatz. Hier saßen im Sommer die Wanderer und erholten sich vom Aufstieg. Er zog die Schneeschuhe aus, stapfte mit den Wanderschuhen einen Standplatz fest, errichtete aus den Schneeschuhen ein Podest, indem er die Zacken in den Schnee drückte, sodass er Halt gewährte. Schließlich drehte er sich um, den Rücken zum Berg, das Gesicht zur Sonne, und setzte sich auf seine Bank.

Dann erst bemerkte er die Stille. Der Schnee hatte sich wie ein alles erstickendes Tuch über die Landschaft gelegt. Weder das Pfeifen eines Vogels noch das Plätschern eines Baches war zu hören, nicht einmal mehr das Säuseln des Windes.

Die Sinne schärften sich, die Stille wurde unheimlich, das Licht grell.

Zu viele Empfindungen auf einmal, dachte der Mann.

Er fühlte sich schwindlig. Saß er zu nahe am Abgrund? Er hielt sich an den Schneeschuhen fest, lehnte nach hinten in die Wand, schloss die Augen. Die Stille war noch überwältigender.

Als er die Augen wieder öffnen wollte, gehorchten die Lider nicht mehr.

Er wollte schreien, auch wenn ihn keiner gehört hätte, aber kein Ton entfuhr seiner Kehle. Die Hände verkrampften sich, seine Lippen zuckten, das Licht erlosch auf der Netzhaut. Als er auch von den letzten äußeren Empfindungen abgeschnitten war, konzentrierte sich alles auf sein Inneres, auf das langsamer, aber lauter pochende Blut, auf die aufsteigende Kälte, die seinen Körper von außen nach innen übermannte. Hilflos, schutzlos, arglos. Noch stieß er ein paar Atemwolken in die gleißende Luft.

Freitag, 18. Januar 2019

»Wir haben nichts anzuziehen«, reklamierte Gwendolin Rauch und zupfte gleichzeitig an ihren goldenen Haaren.

Heinrich Müller musterte sie erstaunt.

»Denk jetzt bloß nichts Falsches«, drohte Phoebe Helbling.

Heinrichs Gedanken schnurrten auf die Ausgangsposition zurück, sein Blick wurde leer. Schließlich sagte er: »Ich habe euch ins Bierhübeli zu einer 80er-Revival-Party eingeladen. Kommt doch einfach mit, wie ihr jetzt gekleidet seid.«

Melinda Käsbleich fragte: »In welchem Jahrhundert lebst du denn? Man geht nicht aus dem Haus ohne ein passendes Gewand.«

»Das ist kein Kostümfest«, konterte Heinrich. »Wir waren damals auch ganz alltäglich gekleidet.«

»Ich könnte mir vorstellen«, sagte Melinda fürsorglich, »dass du in der damaligen Mode nicht stilbildend warst.«

Es stellte sich allerdings heraus, dass die meisten Besucherinnen und Besucher die Party doch mit einem Kostümfest verwechselt hatten. Schon an der Kasse waren ein paar auffällige Accessoires zu sehen, und als sich die Leute an der Garderobe aus ihren Wintermänteln schälten, kamen die absonderlichsten Verkleidungen zutage. Frauen standen schlotternd in dünnen bunten Leggins da, allerdings mit knöchelwärmenden Stulpen in schrillen Farben. Andere trugen quer gestreifte Schlabberpullis und hatten zuvor einen Termin beim Friseur eingelegt, der ihnen einen Wuschelkopf verpasst hatte. Die ganz Verwegenen standen in einem Top da, das als Gaultier-Kopie durchgehen mochte, wie Madonna damals im Korsett mit den spitzen Brüsten in »Like a Virgin« auf der »Blond Ambition Tour«. Grelles Make-up komplettierte das Aussehen.

Die Männer hingegen gaben sich wie Michael Jackson in kaltem Schwarz-Weiß und einem Hut, der wohl das angestrengte Gesicht beim verkrampften Moonwalk verdecken sollte. Die ganz Mutigen hatten sich wie Boy George geschminkt, bunte Schleifchen ins toupierte Haar geflochten, künstliche Blumen am Revers. Dann gab es noch Heinrich Müller oder solche, die aussahen wie er. Also nüchtern. Und die deshalb genügend Alkohol benötigten, um sich nicht als Außenseiter zu fühlen. Die drei Grazien hingegen hatten sich schön gemacht und gingen als Kopien von Popstars durch. Heinrich war ein bisschen stolz auf seine jungen Mitarbeiterinnen.

Im Konzertsaal befummelten die Leute in Grüppchen ihre Touchscreens, fotografierten die Anwesenden und verstreuten die Bilder in die Welt »asozialer Netzwerke«, wie Heinrich Müller zu sagen pflegte. Der Lärmpegel war erstaunlich hoch und übertönte fast schon die Musik, die die DJane für angebracht hielt. Dass es nur die altbekannten Hits waren, schien niemanden zu stören.

»Wenn wir wieder zu Hause sind, spiele ich euch ein paar wirklich schöne Songs aus der Zeit vor«, versprach Müller den drei Grazien, und es war das Letzte, was er zu ihnen sagen konnte, denn bereits danach verschluckte das Getümmel seine Begleiterinnen, und Heinrich bereitete sich auf einen einsamen Abend vor. Obwohl es schon in den 80ern Menschen gegeben hatte, hatte sich keiner von denen hierher verirrt, und der Detektiv war wieder einmal der Älteste vor Ort. Die meisten machten einen Bogen um ihn oder ignorierten ihn, sodass Müller nicht viel übrig blieb als der Tresen an der Bar. Den Getränken war das Alter des Säufers egal.

Dann endlich wurde angekündigt, wofür er sich überhaupt herbemüht hatte: der Auftritt von Black China. Heinrich fand den Bandnamen schon immer bewundernswert, denn er stand im Einklang mit der Musik: kühle Synthesizer-Ästhetik, von der Geschwindigkeit des Punk inspirierte Coverversionen vergangener Hits, präsentiert mit kristallklarem Gesang, der ein Glas hätte zerspringen lassen, aber der herben Eleganz schwarzen Porzellans alle Ehre erwies. Der Clown, der in einem chinesischen Kostüm vor ihm stand, hatte wohl etwas falsch verstanden.

Heinrich trat auf die knarrende Holztreppe und stieg zur Empore hinauf, die ihm einen Blick auf das Publikum und auf die Bühne bot. Wenn das Konzert begann, würde es auch hier oben eng werden, aber für den Moment fand er noch genug Platz. Das Bierhübeli war schon seit bald 300 Jahren als Gaststätte bekannt, der jetzige Bau stammte jedoch aus dem Jahr 1912 und war einer der Mehrzwecksäle mit Theaterbühne, wie es sie früher vor allem auf dem Land in vielen Ortschaften als Erweiterung des Gastrobetriebs gab, aber auch die Stadt Bern kannte mehrere solche Veranstaltungsorte. Leider waren nicht viele davon erhalten worden.

Müller hatte letzthin einen Artikel darüber gelesen, dass im Bierhübeli auch Völkerschauen stattgefunden hatten, das heißt, es wurden Trupps von Menschen aus damals exotischen Ländern durch die Hallen, Zirkusse und Zoos von Europa geführt, manche in ihren Herkunftsländern geraubt, andere als Schauspielertruppe unterwegs, um den Einheimischen eine gruselige Attraktion zu bieten. Die Berner bekamen also Leute vorgeführt, die an andern Orten Einheimische waren. Ein Beitrag zur Völkerverständigung war nicht auszumachen, die Darstellungen beflügelten im Gegenteil das Bewusstsein, andern Völkern überlegen zu sein. 1903 besuchte eine Gruppe aus Togo das Bierhübeli, angeführt von einem Königssohn. Eine der Frauen brachte hier ein Kind zur Welt, das anschließend im Münster getauft wurde und über das die Zeitungen schrieben, es sei mit weißer Hautfarbe auf die Welt gekommen und jeden Tag ein wenig nachgedunkelt. Am 23. Juli fand aus Anlass der Taufe der vorletzte Auftritt der Togomandingo-Truppe statt, mit einem nationalen Umzug, mit Festrede und mit Braten am Spieß.

Keine afrikanische Tanzshow heute, sondern ein Nostalgiekonzert, denn eben betrat die Band die Bühne. Die ersten leisen Töne brachten das Publikum leider nicht zum Schweigen, man hatte im Gegenteil das Gefühl, dass die Gespräche noch lauter geführt würden, weil man sich wegen der Musik nicht mehr gut verstand. Heinrich war genau aus diesem Grund lange nicht mehr an einem Konzert gewesen. Er wollte nicht begreifen, dass man den Künstlern nicht mehr den nötigen Respekt entgegenbrachte und sich ruhig verhielt oder wenigstens in den Hintergrund verzog, wenn man miteinander plaudern wollte. Auch war es ihm schleierhaft, warum man Geld für den Eintritt ausgab, wenn man doch eigentlich nur miteinander schwatzen wollte. Das konnte man in jeder Kneipe günstiger haben. Natürlich war es früher auch laut gewesen, aber der Lärm des Publikums hatte sich auf die Bands bezogen, man hatte sie angefeuert, man hatte gekreischt oder die bekannten Songs mitgegrölt. Man war Teil des Abends und gehörte dazu, wenn man sich beim Pogo in Rudeln gegenseitig ansprang oder einen Sänger beim Stagediving auf den Händen trug.

Plötzlich tauchte das anschwellende Blubbern eines 70er-Jahre-Synthesizers zusammen mit rotierenden Lichtern den Saal in ein Raumschiff im Universum, eine Gitarre durchbrach die Schallmauer, und das Schlagzeug preschte voran wie ein galoppierendes Sternenpferd. Jetzt müsste die Stimme von Lemmy Kilmister kommen, dachte Heinrich, aus seiner Zeit vor Motörhead, als er Bandleader bei Hawkwind war. »I just took a ride in a silver machine«, röhrte – ja, wer oder was? Jedenfalls eine weibliche Stimme, auch wenn sie noch so abgedunkelt war, irritierte sie den Detektiv doch. Der Song kam noch eine Spur schneller und brutaler daher. Dann sah er die Sängerin auf der Bühne, wie sie sich dem Mikro näherte und gleichzeitig die Gitarre bearbeitete. Endlich setzte sich der Spacenebel aus Trockeneis, und die drei Musiker wurden sichtbar.

Die waren doch zu viert, arbeitete es in Heinrichs Kopf, es gab damals einen Sänger, deshalb stimmt hier etwas nicht.

Die Frau modulierte ihre Stimme besser als Lemmy im Original, aber Heinrich hatte keinen Zweifel: Ein Teil des Sounds kam Playback aus dem Computer. Dann hatte jemand das galaktische Windgeräusch gesampelt und ließ den Song damit in einem langen Loop ausklingen. Müller beobachtete noch eine Weile, wie sich die Band an weiteren Songs aus ihrem Repertoire abarbeitete, alles aufgebrezelte Coverversionen, die aber irgendwie den Charme der 80er-Jahre verloren hatten. Auch dem Publikum schien es aufzufallen, denn der Lärmpegel erhöhte sich, und viele wandten sich der Bar zu. Dort fand man auch den Detektiv bald wieder, der sich mit einem Plastikbecher voller Bier auf den Weg machte, die drei Grazien zu suchen.

Unten jedoch war die Lage unübersichtlich. Die Menge stand nach wie vor eng gedrängt, vor allem weil nun die größten Hits als Medley geboten wurden, bevor sich Black China zurückzog.

Viel Porzellan zerbrochen heute Abend, dachte Heinrich. Kein guter Start in eine zweite Karriere, sofern das beabsichtigt war.

Dennoch hatten sich viele Leute amüsiert und im heftigen Rhythmus getanzt. Schlieren zeigten sich in durchgeschwitzten Gesichtern, unter den Augen das zerlaufene Make-up, T-Shirts mit Schweißflecken, verlorene Stulpen, die pinke und giftgrüne Flecken auf dem Boden hinterließen, eine Frau, deren kegelförmiger Brustpanzer auf der einen Seite durch einen heftigen Zusammenprall nach innen gedrückt war, hoffentlich mit genügend Hohlraum. Es war wie eine Zirkustruppe, die den letzten Auftritt zum Fest ohne Rücksicht auf Verluste nutzte, weil sie die Kostüme nicht mehr brauchen würde. Für Selfies auf Instagram taugte der Zustand der Nachtschwärmer jedenfalls nicht mehr.

Der Saal hatte sich schon zur Hälfte geleert, als Heinrich endlich auf Gwendolin und Melinda stieß, die sich noch an einem undefinierbaren Drink festklammerten. Er musste seine Frage dreimal wiederholen, bis er nicht nur in erstaunte Gesichter sah, sondern auch eine Antwort bekam.

»Phoebe hat einen Verehrer gefunden«, erklärte Gwendolin.

Und Melinda schob nach: »Einen Sugardaddy.«

Merkwürdigerweise erregte dieses Wort eine uneingestandene Eifersucht im alternden Detektiv, denn irgendwie fühlte er sich doch für seine Frauen verantwortlich.

»Wo ist sie denn jetzt?«, wollte er wissen und fügte dann unsicher an: »Wir wollten doch gemeinsam nach Hause fahren.«

»Keine Angst, die taucht schon auf. Wir gehen einfach an die Bar und warten auf sie«, befahl Melinda.

Warten war dann nicht nötig, denn sie stand bereits am Tresen, neben sich einen Mann, unwesentlich jünger als Herr Müller, der penetrant auf sie einredete. Phoebe legte ihm den Zeigefinger auf die Lippen und nahm etwas entgegen. Dann verabschiedete sie sich und hüpfte den andern drei zu, die sie eben bemerkt hatte. Sie wedelte mit einer Visitenkarte vor ihnen herum und sagte: »Ein Manager und Filmproduzent. Da könnte was draus werden. Gib einen Champagner aus, alter Mann.«

»Ihr kennt die Umsatzzahlen der Detektei«, brummte er und zog die jungen Frauen mit sich fort.

Leicht erhitzt und verschwitzt holten sie die Mäntel an der Garderobe ab und hatten das Glück, dass ein Taxi vor der Tür des Bierhübeli auf Kundschaft wartete. Offenbar war auch andern Gästen nicht genügend Bargeld übrig geblieben, sodass der Fahrer zwar brummend wegen der kurzen Distanz, aber mangels anderer Interessenten doch den Weg in den Breitenrain unter die Räder nahm.

Natürlich wurde noch ausgiebig gefeiert, und der Champagner kam auf den Tisch, auch wenn sie Nicole dafür wecken mussten, denn ohne sie war eine Feiergemeinschaft nicht vollständig.

Heinrich schaltete den Großbildschirm ein und suchte auf dem YouTube-Kanal die Version von »Silver Machine« von Black China, um das Lied mit dem Auftritt des Abends zu vergleichen. Und tatsächlich, in einem der wenigen Videos aus den 80ern war ein Sänger zu sehen, ein Blickfang für die Damenwelt sozusagen, der auf der Bühne gefehlt hatte. Ein kantiger Kiefer, tief liegende Augen, schwarze Igelfrisur, eine Schweizer Version von Adam Ant.

»Mit China hatte das aber nichts zu tun«, stellte Melinda fest.

»Das wird gern verwechselt«, erläuterte der Detektiv. »Eigentlich stammt es von ›Chinaware‹, mit dem die Engländer das Porzellan bezeichneten, das ja ursprünglich aus China stammte und erst im 18. Jahrhundert in Europa nachgeahmt wurde. Damals erfreute sich der neu entdeckte Tee großer Beliebtheit. Wenn man ihn in den langsamen Transportschiffen über das Meer transportierte, führte die Feuchtigkeit dazu, dass bedeutende Teile der Ladung verdarben. Man hat dann die Clipper entwickelt, schnelle Frachtschiffe, die in wenigen Monaten nach Europa segelten und den Tee in bestem Zustand nach England brachten. Nun ist Tee aber eine relativ leichte Ware. Um die Stabilität der Schiffe zu verstärken, hat man das einzige andere gesuchte Exportprodukt in großen Mengen im Rumpf des Schiffes gebunkert, nämlich tonnenweise Porzellan, das dann den englischen Markt überflutete und die Tischgedecke revolutionierte, und zwar so sehr, dass bald schon europäische Firmen mit der Produktion einer porzellanähnlichen Ware begannen, die man anfangs mit chinesischen Motiven bemalte.«

»›Black China‹ bedeutet also eigentlich ›schwarzes Porzellan‹?«, staunte Gwendolin.

Heinrich bestätigte das und sagte: »Ein äußerst schöner Name für eine Band der 80er-Jahre, finde ich. Und bevor wir hier noch Gläser und Teller zerschlagen, schleiche ich mich jetzt ins Bett. Lucy schläft bestimmt schon auf dem Kissen.«

Sonntag, 20. Januar 2019

Das neue Jahr war noch nicht alt, dennoch hatte es schon genügend Aufregung produziert. Die Engländer bekämpften sich wegen der Form, die der Brexit annehmen sollte. Die Schweizer kamen mit dem Rahmenabkommen mit der EU nicht zurecht. Schülerinnen und Schüler streikten für das Klima. Vor fünf Tagen gedachte man des 100. Jahrestags der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. In Venezuela herrschte Staatskrise, und es drohte die Kündigung des INF-Abrüstungsvertrags über atomare Mittelstreckenraketen, der 1987 unterzeichnet worden war. Die Feldlerche wurde zum Vogel des Jahres ernannt, was ihr wahrscheinlich genauso egal war wie dem Grünen Knollenblätterpilz die Ernennung zum Pilz des Jahres.

Solches ging Heinrich Müller durch den Kopf, als ihn Lucy um fünf Uhr am Morgen weckte. Sie hüpfte auf die Bettdecke, ließ sich am Kopf streicheln, hinter den Ohren, warf sich in die Kuhle an der Brust des Mannes und schnurrte so laut, als ob es kein Morgen gäbe. Die Schildpattkatzendame war nach einem knappen Jahr definitiv bei Heinrich angekommen, auch wenn sie sich immer noch versteckte, wenn Besuch in der Wohnung war.

Müller und Morgen, das waren trotz Alliteration zwei nicht kompatible Dinge. Umso erfreuter war der Detektiv über ein Interview mit Schlafforschern, die feststellten, der Schlaf sei der ursprüngliche Zustand des Gehirns. Und als Beweis führten sie an, dass uns in diesem Zustand alles gestohlen werden könne, was uns lieb sei; daraus lasse sich schließen, dass der Schlaf von extremer Bedeutung sei, denn sonst hätte die Evolution diese Risiken nicht in Kauf genommen.

Müller wusste instinktiv, dass sich das wahre Leben in den Träumen manifestierte, und es war genauso erschreckend wie beglückend, was sich darin alles abspielte. Weiter sagten die Wissenschaftler, in der Nacht würde sich das Darmmikrobiom mit dem Gehirn austauschen, und zwar beeinflusse es Hirnareale, die tagsüber mit der Kontrolle von Motorik, Sensorik und Kognition beschäftigt seien. Diese Erkenntnisse hatten sich so weit im Detektiv ausgebreitet, dass er nun einen kräftigen Wind ließ und ins Schlummerland zurückfiel.

Zwei Stunden später machte sich Müller auf den Weg zur Toilette. Mit schlaftrunkenen Augen starrte er auf ein ausgerissenes Inserat aus dem Jahr 1969, das besagte: »Wer macht Sekretärinnen verrückt? Ein Boss mit Reisefieber (einer, der Reisebüros verachtet).« Dazwischen das Foto einer überforderten Frau mit verstrubbelten Haaren, einer verrutschten Brille und je einem Telefonhörer an jedem Ohr. Er las das Kleingedruckte: »Tatsächlich gibt es im Zeitalter der Astronauten, der Computer und der Beatles immer noch Bosse, die meinen, ihre Sekretärin sei ein wandelndes Reisebüro.« Darunter das Logo der belgischen Fluglinie Sabena. Kein Wunder, dass die pleitegegangen sind. Dann füllte Heinrich einen Futternapf, trank einen Schluck Wasser und legte sich wieder ins Bett, wo ihn der traumreiche Morgenschlaf wieder übermannte.

Als Heinrich Müller leicht verkatert in die Gaststube des Schwarzen Katers trat, war es schon fast Mittag. Nicole und die drei Grazien hatten bereits gefrühstückt. Der Detektiv führte ein Gipfeli zum Mund und schlürfte Kaffee.

Auf dem Stammtisch lagen die Hüllen von drei Black-China-Langspielplatten, eine Vinylscheibe drehte auf dem Plattenspieler und gab ein wenig gelungenes Remake von »Golden Eye« von sich. Der Rhythmus kam irgendwie holprig rüber, und die Sängerin hatte einfach nicht das Format von Shirley Bassey.

»Wo habt ihr denn die plötzlich her?«, fragte er.

Melinda flötete: »Aus deiner Sammlung.«

»Du hast noch geschnarcht«, ergänzte Phoebe. »Wir wollten dich wegen einer Bagatellausleihe nicht wecken.«

»Das ist ausgesprochen rücksichtsvoll«, sagte der Detektiv sarkastisch. »An welchen meiner Besitztümer habt ihr euch sonst noch gütlich getan?«

»Och«, sagte Gwendolin, »verdirb uns nicht den Spaß. Nach dem gestrigen Konzert läuft das unter Fortbildung.«

Seite A war runtergespielt, der Tonarm hob sich automatisch vom Vinyl und fuhr in seine Ausgangsposition zurück.

»Faszinierend, diese antike Technik«, zündelte Melinda. »Man schneidet eine Rille in gepresstes Erdöl, und daraus entsteht Musik.«

Heinrich brummte: »Früher habe ich danach meinen Tagesrhythmus eingeteilt, 20 Minuten pro Schallplattenseite. Ganz praktisch, immer mal wieder aufzustehen, um die Scheibe zu drehen. Aber viel überraschender ist doch, dass heutzutage aus einer Aneinanderreihung von Nullen und Einsern überhaupt etwas wird, also von einer langen Reihe von Ja und Nein oder von Gut und Böse. Ich mag das Haptische, ich will Dinge anfassen können, und es geht nichts über die stilbildende Kraft des Designs von Schallplattenhüllen. So viel Nostalgie muss sein.«

Beinahe schon zärtlich streichelte er die Umschläge der drei Alben mit den Titeln »Silver«, »Gold« und »Diamonds«, wobei sein Zeigefinger entlang des reliefartigen Diamantenschliffs fuhr, der aus dem Karton gestanzt war und auf der glänzenden Oberfläche einen bescheidenen 3-D-Effekt bewirkte.

»Du, der du sozusagen ein wandelndes Geschichtsbuch bist«, versuchte es Phoebe, »hast du die Band in ihren besten Zeiten gekannt?«

»Das siehst du ja«, antwortete Müller und zeigte auf die LPs. »Ich bin den Musikern natürlich damals auch persönlich begegnet, die Szene war ja auch in den Jahren nach dem Punk relativ klein. Aber Black China gehörten nicht zu meinem Freundeskreis, und ehrlich gesagt fand ich die Musik zwar interessant, aber nicht berauschend. Es war jedoch ein Phänomen, wie sie mit ihrem Konzept berühmt werden konnten. Irgendwie haben sie den Nerv der Zeit genau getroffen.«

»Was heißt das?«, wollte Gwendolin wissen und ließ ihre goldenen Locken in einem einsamen Sonnenstrahl spielen, der durch ein Loch in der Gardine den Weg in die Gaststätte gefunden hatte.

»Die Theorie müsste man noch vertiefen, vielleicht können wir das später nachholen«, erklärte Heinrich. »Auf eine rebellische Zeit, wie wir sie mit Punk und der 80er-Bewegung erlebt hatten, folgen immer wieder Phasen der Beliebigkeit, als ob der Schnauf nach einer gewaltigen Anstrengung ausgegangen wäre und man nun Atem holen müsste für den nächsten Anlauf. In dieser Zeit will man sich erholen und konsumieren und genießen. Das spiegeln auch Musik und Mode wider. So griffen Black China alte Songs auf und stellten sie in einen andern musikalischen Zusammenhang, experimentierten mit den neuen elektronischen Möglichkeiten, die die Welt gerade faszinierten. Wenn beides zusammentrifft, ist man erfolgreich.«

»Etwas, das dieser Detektei ein wenig abgeht«, seufzte Nicole, die gerade über den Unterlagen für die Steuererklärung brütete.

»Willst du nicht bald in Rente gehen?«, fragte sie völlig unvermittelt. »Du bist ein Auslaufmodel.«

Müller wollte aufbrausen, sackte aber in sich zusammen und wirkte am Stammtisch kleiner, als er tatsächlich war. »Du hast ja recht. Einen wie mich braucht es heute nicht mehr.«

In Nicoles Ohren klang es eher rebellisch als resigniert.

»Der eine oder andere Auftrag würde uns guttun«, gab Heinrich zu.

»Au ja«, jubelte Phoebe, »vielleicht wieder im Ausland? Aber diesmal in einem Land, das man auch bereisen darf, nicht wie letztes Mal mit Jamaika.«

Gwendolin beeilte sich: »Es muss aber nicht gleich wieder eine Leiche herumliegen. Ich bevorzuge lebende Menschen. Es gibt bestimmt das eine oder andere Delikt ohne Mord und Totschlag, das aufgeklärt werden will.«

»Soll ich meine Vorsätze beerdigen und die Versicherungsgesellschaft anrufen?«, klagte der Detektiv.

Melinda ahmte das Annehmen eines Anrufs nach: »Detektei für Fremdgehen und Versicherungsbetrug, wie können wir Ihnen behilflich sein?«

Lucy hatte sich durch die Katzenklappe in den Schwarzen Kater geschlichen. Die Kätzin war manchmal ein bisschen einsam und hätte wohl nichts gegen einen zweiten Stubentiger, der dem Namen des Lokals Ehre machen würde. Allerdings hatte sie seit ihren ersten Nächten außer Haus Streit mit der etwas älteren Nachbarskatze namens Gina, und jedes Mal, wenn Lucy nach draußen ging, versicherte sie sich mit einem Blick auf die Katzentreppe, die in den ersten Stock des Nebenhauses führte, dass ihre Rivalin nicht im Freien war.

Mit dem Streuner Charlie verstand sie sich gut, denn in ihn war sie in den ersten Tagen im neuen Heim schockverliebt, wenn er vor der Glastür stand und angesichts der Jungkatze am Fenster kratzte. Seit Lucy rausdurfte, waren die beiden oft gemeinsam unterwegs, und Charlie, in spiralförmigem Lachsrot getigert und fast doppelt so groß, kam regelmäßig vorbei. Dann jagten sich die beiden Teenies gegenseitig durch die Wohnung und den Garten. Ab und zu setzte es auch Prankenhiebe oder ein entrüstetes Fauchen.

Heute aber war alles ruhig. Dann spielte Müllers Diensthandy die Anfangstakte von »You really got me« von den Kinks. Der Detektiv verzog sich in den Hausgang.

Als er wieder in der Gaststube erschien, fragte Melinda aufgeregt: »Ein neuer Fall?«

»Vielleicht«, antwortete der Detektiv. »Ihr werdet es kaum glauben: Der Sänger von Black China, der am gestrigen Konzert gefehlt hat, ist verschwunden. Die andern Bandmitglieder kommen morgen bei uns vorbei.«

»Wir sind vor Ort«, freute sich Gwendolin. »Wir haben Zeit.«

Montag, 21. Januar 2019

Pünktlich um 14 Uhr traten sie durch die Tür des Schwarzen Katers: die Pop-Helden von Black China. Nicole und Heinrich erwarteten sie, und natürlich wollten auch die drei Grazien diesen historischen Augenblick nicht verpassen. Man orientierte sich an den Fotos auf den Plattenumschlägen, denn Rockstars blieben ewig jung. Deshalb wussten zwar alle, wer den Gastraum betrat, aber unterwegs auf offener Straße hätte sie niemand erkannt.

Natürlich hatte man die Band bereits am Freitag auf der Bühne des Bierhübeli beobachtet und gewisse Alterserscheinungen miterlebt, aber man hatte sich mit all den Kostümen und dem Brimborium eines Konzerts sowie der schummrigen Bühnenbeleuchtung noch der Illusion hingegeben, dass Black China ihr Verfallsdatum doch noch nicht erreicht hatten. Die Realität belehrte sie eines Besseren.

Als Erster kam der Bassist Ralf Locher. Er war der Stille und Unscheinbare in der Runde. Er wäre damals vor einer grauen Wand verschwunden, wenn er nicht als einziges Überbleibsel aus der Punk-Zeit seinen bunten Irokesen auf dem Kopf getragen hätte – mit den Jahren immer kürzer, bis er gegen Ende der 80er völlig wegrasiert war. Heute kam er ganz in Schwarz, auch seine kurz geschnittenen Haare waren schwarz gefärbt, das Gesicht runzlig und mit Viertagebart, die Augen stechend, als man sie von Nahem erblickte, nachdem er den Hut beim Betreten des Lokals ausgezogen hatte.

Nach ihm beehrte sie Marc Huber. Aus dem Schönling, der er in der Jugend gewesen war, hatte sich ein distinguierter älterer Herr geschält, mit einem verschmitzten Lachen unter buschigen weißen Augenbrauen. Er hatte seinen athletischen Oberkörper nicht im Fitnessstudio gestählt, sondern am Schlagzeug. Schmale Beine trugen den wuchtigen Rumpf, was zu seltsamen Proportionen führte: Wenn Marc Huber aufrecht stand, schien er gegen eine ständige seitliche Kippbewegung kämpfen zu müssen. Heute erweiterte ein kugelrundes Bäuchlein den Kippmodus gen vorne.

Den Abschluss des Reigens bildete Susanne Wermuth, die Gitarristin. Die ehemals langhaarige Brünette hatte ihre inzwischen dunkelbraunen Haare mit rötlichem Ansatz streng nach hinten gekämmt, sodass ihr wild entschlossenes bleiches Gesicht übermäßig betont wurde. Unter einem rotplüschigen Umhang winkte sie den Anwesenden mit schwarzen Handschuhen zu. Über sie existierten immer schon Geschichten. So ließ sie sich nicht gerne Susi nennen, sondern versteifte sich auf Suze, französisch ausgesprochen, einerseits nach dem Namen der Schüss, die durch den Berner Jura und durch Biel floss, andererseits wegen des im Tal erfundenen Bitteraperitifs, der heute in Frankreich hergestellt wird und immer noch ihr Lieblingsgetränk war, auch wenn man ihn nicht – wie sie früher vermutet hatte – aus Wermuth, sondern aus der Enzianwurzel herstellte. Heute ersetzte sie den Suze gerne durch ein Glas Absinthe, um ihrem Nachnamen gerecht zu werden. Der Manager hatte sie damals lange gemustert und mit einem entrückten Seufzen auf die Plattenhülle geschrieben: »Suze Wehmut.«

An den abwesenden Sänger namens Samuel Meyer erinnerte sich der Detektiv gut. Er nannte sich nach seinem Herkunftsort »Meyer Langnau«, einerseits um der Berner Unsitte zu entgehen, die aus jedem Samuel einen Sämi machte, andererseits wollte er an den Buchhalter der Mafia, Meyer Lansky, anknüpfen, dem er in seinem gedrungenen Körper ähnlich sah und dessen Stil er nachzuahmen suchte: Borsalino, Schlaghosen, weite Westen, weiße Schuhe oder was er sonst für eine mafiöse Kleiderordnung hielt. Es war Meyer Langnau bis heute nicht gelungen, sich von dieser folkloristischen Theatralik zu befreien.

Nachdem Heinrich Müller alle gegenseitig vorgestellt hatte, deklarierte er als der Älteste im Raum: »Wir sind per Du.«

Phoebe stand hinter dem Tresen und führte die Getränkebestellungen aus. Gwendolin saß vor dem Laptop und war bereit für das Protokoll. Und Melinda schoss Fotos.

»Wenn ich dich am Telefon richtig verstanden habe, wird euer Sänger vermisst. Daran hat sich nichts geändert?«

»Nein«, begann Susanne Wermuth. »Wir haben seit Mitte letzter Woche nichts mehr von ihm gehört. An sich ist das nicht ungewöhnlich. Er ist in den vergangenen Jahren etwas eigenbrötlerisch geworden.«

Marc Huber mischte sich ein: »Eigentlich war Samuel immer schon ein Egomane, es hat sich einfach verstärkt.«

»Dennoch war er ganz begeistert von den Proben und an den Konzertvorbereitungen beteiligt, sodass sein Verhalten für uns unverständlich war. Wir haben uns noch kurz damit beruhigt, dass er vor dem Auftritt auftauchen würde, denn wenn wir gewusst hätten, dass er fehlt, hätten wir die Show abgesagt. Wir sind zwar das Spielen zu dritt durchaus gewohnt, aber für eine Bandwiedervereinigung ist es nicht dasselbe.«

»Man hat es dem Auftritt angemerkt, dass die letzte Konsequenz gefehlt hat«, analysierte der Bassist selbstkritisch.

Gwendolin sagte: »Wir waren dort.«

»Das Konzert war super«, schwärmte Phoebe.

»Hört nicht auf sie«, bemerkte Melinda, »sie hat euren Manager kennengelernt, der ihr irgendetwas mit Film versprochen hat. Jetzt muss sie euch loben.«

»Das kennen wir«, seufzte der Drummer, »dass unser Manager Zeug verspricht.«

»Kein GPS-Signal vom Handy?«, fragte Nicole.