Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Parole & Silence

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

« Ce volume réunit tous les travaux, petits et plus ou moins grands, par lesquels je me suis exprimé à propos de la liturgie au cours des années, à différentes occasions et dans des perspectives diverses. À partir de toutes les contributions nées ainsi, l’idée s’imposait finalement à moi de présenter une vision de l’ensemble, qui parut lors de l’année jubilaire 2000 sous le titre

L’esprit de la liturgie. Une introduction. […] Le propos essentiel de l’ouvrage était d’essayer de montrer la relation importante que la liturgie entretient avec trois domaines que l’on retrouve dans chacun des thèmes particuliers. D’abord la relation intime entre l’Ancien Testament et le Nouveau : en effet, sans lien avec l’héritage vétérotestamentaire, la liturgie chrétienne reste absolument incompréhensible. Le second domaine concerne la relation avec les religions du monde. Vient finalement le troisième domaine : le caractère cosmique de la liturgie qui représente plus que la réunion d’un cercle plus ou moins nombreux d’êtres humains ; la liturgie est célébrée en effet dans l’immensité du cosmos, elle embrasse tout à la fois la Création et l’Histoire. Ce que signifiait précisément l’orientation dans la prière : que le Sauveur, celui que nous prions, est aussi le Créateur et que la liturgie comporte alors toujours l’amour pour la Création et la responsabilité à son égard. »

Benoît XVI

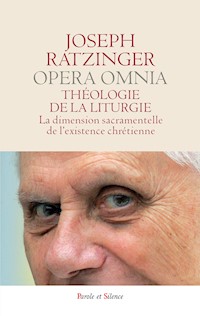

À PROPOS DE L'AUTEUR

Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de Munich,

Joseph Ratzinger devient cardinal en 1977, avant d'être élu à l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Il adopte le nom de règne

Benoît XVI lorsqu'il est élu pape en 2005. Il renonce à ses fonctions en 2013 et publie en 2021

Théologie de la liturgie, un livre qui explore un des fondements de sa pensée théologique : la liturgie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1283

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

JOSEPH RATZINGER

ŒUVRES COMPLÈTES

Sous la direction de S.E.R. Mgr GERHARD LUDWIG MÜLLER

En collaboration avecl’Institut « Pape Benoît XVI », Ratisbonne : Rudolf Voderholzer, Christian Schaller, Maximilian Heim, Franz-Xavier Heibl, Gabriel Weiten

En collaboration avecla maison d’édition HERDER, Fribourg ‒ Bâle ‒ Vienne

la Maison d’édition du Vatican LIBRERIA EDITRICE VATICANA, Cité du Vatican sous la direction de Pierluca Azzaro

Traduit de l’allemand par le chanoine Jean-Claude Crivelli (Abbaye Saint Maurice d’Agaune)

PRÉFACE DU PREMIER VOLUME DE MES ÉCRITS

Le deuxième concile du Vatican a commencé ses travaux en traitant du Schéma sur la Sainte Liturgie, qu’ensuite, le 4 décembre 1963, il approuvait solennellement comme premier fruit de cette grande assemblée ecclésiale en lui conférant le rang de Constitution. Que le thème de la liturgie inaugure les travaux conciliaires et qu’en outre la Constitution en soit le premier résultat, voilà qui était bien plus qu’un simple hasard. Dans une volonté que l’assemblée de tous les évêques partageait joyeusement, le pape Jean leur donnait mandat de renouveler et d’actualiser le christianisme pour un temps qui avait changé, sans toutefois lui fixer de programme clair. Toute une série de projets avaient été élaborés par les commissions préparatoires. Mais il manquait une boussole qui permettrait de trouver un chemin dans une telle masse de propositions. Parmi celles-ci le texte sur la sainte liturgie semblait le moins sujet à controverses et pour ainsi dire le plus apte à jouer le rôle de pièce d’exercice, donnant l’occasion aux pères d’apprendre la méthode du travail conciliaire. Ce qui, de l’extérieur, pouvait apparaître comme un hasard, se profilait alors comme ce qui mettrait de l’ordre dans les thèmes et les défis de l’Église, lui donnant de les aborder correctement de l’intérieur. En commençant par la liturgie, le primat de Dieu, la priorité absolue et sans équivoque du thème divin était mis en lumière. Dieu d’abord, c’est ainsi que l’on commence en liturgie. Là où la référence à Dieu n’est pas déterminante, on perd toute orientation. Le mot de la Règle de saint Benoît à savoir « qu’il ne faut rien préférer à l’Œuvre de Dieu » (43, 3) vaut certes de manière spécifique pour les moines, mais il détermine aussi les priorités pour la vie de l’Église et pour chaque individu en ce qui le concerne. Peut-être est-il utile de rappeler ici que, dans le terme « orthodoxie », la « doxa » ne signifie pas l’« idée » mais la « gloire » : il ne s’agit pas en effet de la juste « idée » sur Dieu, mais bien de la manière appropriée de lui rendre gloire, de lui répondre. Il en va de la question fondamentale de l’homme qui entre dans la juste compréhension de lui-même : comment dois-je rencontrer Dieu ? Il s’agit donc d’apprendre la bonne manière d’adorer ‒ l’orthodoxie ‒, ce qui nous arrive principalement par la foi.

Quand, après quelque hésitation, j’ai décidé d’accepter le projet d’édition de mes œuvres complètes, il était clair pour moi que je devais adopter l’ordonnance prioritaire du Concile et que la liturgie devait figurer en tête de mes écrits. Dès mon enfance, la liturgie de l’Église figurait au centre de ma vie et, à l’école de théologiens tels que Schmaus, Söhngen, Pascher, Guardini, elle est devenue aussi le centre de mon labeur théologique. J’ai choisi la branche de la théologie fondamentale parce que je voulais d’abord aller au fond de la question : pourquoi croyons-nous ? Mais dans cette question il y en avait une autre liée à celle-ci, concernant la juste réponse qu’il faut donner à Dieu ; c’est donc la question à poser au début à propos du culte divin. C’est à partir de là qu’il faut situer mes travaux sur la liturgie. Mon point de vue n’est pas celui, spécifique, de la science liturgique, mais toujours celui de l’ancrage de la liturgie dans l’acte fondamental de notre foi et du même coup dans toute notre existence humaine.

Ce volume réunit donc tous les travaux, petits et plus ou moins grands, par lesquels je me suis exprimé à propos de la liturgie au cours des années, à différentes occasions et dans des perspectives diverses. À partir de toutes les contributions nées ainsi, l’idée s’imposait finalement à moi de présenter une vision de l’ensemble, qui parut lors de l’année jubilaire 2000 sous le titre « L’esprit de la liturgie. Une introduction » et qui constitue le noyau de cet ouvrage. Malheureusement presque toutes les recensions se sont focalisées sur un seul chapitre : l’autel et l’orientation de la prière. Les lecteurs des recensions durent alors penser que tout le livre traitait uniquement de l’orientation de la célébration ; que son contenu voulait réintroduire la messe dos au peuple. Eu égard à pareille déformation, j’ai pensé un temps biffer ce chapitre, le 9e de quelque 200 pages, afin de pouvoir évoquer en définitive ce dont il était vraiment question dans le livre. Cela aurait été d’autant plus facile qu’entre-temps étaient parus deux excellents ouvrages éclairant de manière convaincante la question de l’orientation de la prière dans l’Église des premiers siècles. Je pense d’abord ici au livre important de U.M. LANG, Se tourner vers le Seigneur. Essai sur l’orientation de la prière liturgique, Paris, Ad Solem, 20061, et tout particulièrement à l’importante contribution de S. HEID, « Gebetshaltung und Ostung in frühchristlichen Zeit », dans RAC 72 (2006) 347 ‒ 404, dans laquelle sources et bibliographie sur cette question se trouvent traitées et mises à jour de façon exhaustive. Le résultat est tout à fait clair : l’idée que le prêtre et le peuple doivent se faire face apparaît seulement dans l’ère chrétienne moderne alors qu’elle reste totalement étrangère au christianisme ancien. Le prêtre et le peuple prient non pas tournés l’un vers l’autre, mais vers le seul Seigneur. Aussi dans la prière regardent-ils dans la même direction : vers l’Orient, symbole cosmique du Seigneur qui vient, ou bien, là où cela n’est pas possible, vers une image du Christ en abside, ou vers une croix ou simplement tournés ensemble vers le haut, comme le Seigneur l’a fait lors de la prière sacerdotale, la veille de sa Passion (Jn 17, 1). Actuellement, la proposition que je formulais à la fin du chapitre en question dans mon livre s’impose progressivement de manière heureuse : ne pas entreprendre de nouveaux aménagements, mais simplement placer la croix au centre de l’autel ; prêtres et fidèles la regardent ensemble afin de se laisser conduire vers le Seigneur que nous prions tous ensemble.

Mais peut-être ai-je à nouveau trop parlé sur ce point qui est un simple détail de mon livre et que je pourrais même laisser de côté. Le propos essentiel de l’ouvrage ‒ loin des questions souvent mesquines concernant telle ou telle forme ‒ était d’essayer de montrer la relation importante que la liturgie entretient avec trois domaines que l’on retrouve dans chacun des thèmes particuliers. D’abord la relation intime entre l’Ancien Testament et le Nouveau : en effet, sans lien avec l’héritage vétérotestamentaire, la liturgie chrétienne reste absolument incompréhensible. Le second domaine concerne la relation avec les religions du monde. Vient finalement le troisième domaine : le caractère cosmique de la liturgie qui représente plus que la réunion d’un cercle plus ou moins nombreux d’êtres humains : la liturgie est célébrée en effet dans l’immensité du cosmos, elle embrasse tout à la fois la Création et l’Histoire. Ce que signifiait précisément l’orientation dans la prière : que le Sauveur, celui que nous prions, est aussi le Créateur et que la liturgie comporte alors toujours l’amour pour la Création et la responsabilité à son égard. Je serais heureux que la nouvelle édition de mes écrits liturgiques puisse contribuer à manifester les grandes perspectives de notre liturgie et à renvoyer à leur juste place les petites controverses au sujet des formes extérieures.

Enfin et surtout, j’ai à dire merci. Merci en premier lieu à l’évêque de Ratisbonne, Gerhard Ludwig Müller, qui a pris en main le projet de mes œuvres complètes et a créé les conditions personnelles et institutionnelles favorables à sa réalisation. Je voudrais remercier tout particulièrement le Prof. Dr. Rudolf Voderholzer qui a investi de manière peu commune temps et énergie pour rassembler et identifier mes écrits. Merci également au Dr. Christian Schaller qui l’assiste de manière efficace. J’adresse enfin mes sincères remerciements à la maison d’édition Herder qui assume ce travail difficile et pénible avec beaucoup d’amour. Puisse tout cela faire en sorte que la liturgie soit comprise de plus en plus profondément et célébrée dignement. « La joie du Seigneur est notre rempart » (Ne 8, 10).

Rome, en la fête des saints Pierre et Paul 2008Benoît XVI

1 Titre original : Conversi ad Dominum.Zu Geschichte und Theologie der christlichen Gebetrichtung der christlichen Gebetsrichtung, Johannes Verlag Einsiedeln-Freiburg, 2003/20105. Prface de Joseph Ratzinger / Benoît XVI.

ÉDITORIAL DU DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Le pape Benoît XVI est l’un des grands théologiens sur le siège de Pierre. Parmi la longue lignée de ses prédécesseurs, la comparaison s’impose avec la figure éminente et érudite du XVIIIe siècle, le pape Benoît XIV (1740-1758). On pense également au pape Léon le Grand (440-461) dont la formulation en vue de la confession de foi au Christ fut décisive lors du concile de Chalcédoine (451).

Tout au long de ses années d’activité académique comme professeur de théologie fondamentale et de dogmatique, le pape Benoît XVI a élaboré une œuvre théologique originale qui le met au rang des théologiens majeurs des XXe et XXIe siècles. Depuis plus de 50 ans, le nom de Joseph Ratzinger évoque une vision globale originale de la théologie systématique.

Ses écrits font le lien entre la théologie scientifique et la structure vivante de la foi. En tant que science ayant la place qui lui revient au sein de l’Église, la théologie a le pouvoir de nous montrer le rôle particulier de l’homme comme créature et image de Dieu.

Dans son labeur scientifique, le pape Benoît XVI a toujours su recourir à une admirable connaissance de l’histoire de la théologie et des dogmes, la transmettant de façon à mettre en lumière une vision de Dieu qui embrasse tout. La manière de traiter les mots et la langue rend cela accessible au plus grand nombre. Les sujets complexes n’échappent pas au travail difficile de l’intelligence commune, mais leur simplicité intérieure les rend transparents. L’enjeu est toujours que Dieu veut parler à tout homme et que sa parole devienne lumière qui éclaire tout homme (Jn 1, 9).

La carrière académique a conduit le théologien et professeur Joseph Ratzinger aux instituts et universités de Freising, Bonn, Münster en Westphalie, Tübingen et finalement à Ratisbonne où il exerça de 1969 jusqu’à son élection comme archevêque de Munich et Freising, en 1977. Pendant tout le temps où il fut préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi (1982-2005), le cardinal Joseph Ratzinger se sentait lié à la ville et au diocèse de Ratisbonne. Il rendait régulièrement visite à son frère Georg Ratzinger qui fut longtemps le maître de chapelle des célèbres Domspatzen de Ratisbonne (1964-1994). Ses prédications à la cathédrale de Ratisbonne, qu’il donnait aux différentes fêtes, restent également inoubliables. La tombe de ses parents Josef et Maria Ratzinger ainsi que celle de sa sœur Maria se trouvent au cimetière de Ratisbonne-Ziegetsdorf. À sa résidence de Pentling, aux portes de la ville épiscopale de Ratisbonne, il disait un jour : « Après tant d’années d’agitation à différents postes nous voici de retour à la maison ».

En 2006, durant sa visite pastorale dans sa patrie bavaroise lors de sa Conférence de Ratisbonne ‒ moment fort non seulement dans l’histoire de l’université allemande ‒ il démontra une fois encore la relation intime entre foi et raison. Ni la raison ni la foi ne sauraient être pensées indépendamment l’une de l’autre pour rejoindre leur propre détermination. Raison et foi se préservent ensemble de dangereuses pathologies en se corrigeant et en se purifiant mutuellement. Le pape Benoît XVI se rallie ici à la grande tradition des sciences théologiques qui s’avère être l’élément reliant tout dans la structure de l’université.

Ainsi peut-on comparer Ratisbonne au genius loci qui a rassemblé et protégé toute l’œuvre théologique de Joseph Ratzinger. Le siège épiscopal de Ratisbonne avec ses grands évêques savants, saint Albert Le Grand (1260-1262) et Johann Michael Sailer (1821-1832), symbolise l’unité de l’enseignement académique qui confirme la rationalité de la foi et la fécondité pastorale de la science. Cette tradition a été poursuivie par l’archevêque Michael Buchberger (1927-1961), qui dirigea la publication du Lexikon für Theologie und Kirche, maintenant disponible en tant qu’ouvrage de référence internationale.

Ainsi la ville épiscopale se présentait-elle finalement aussi comme un centre de recherche sur l’œuvre de Joseph Ratzinger/Benoît XVI. Après que le Saint-Père m’eût mandaté, alors que j’étais évêque de Ratisbonne, pour l’édition de ses œuvres complètes en seize volumes, je fondai à Ratisbonne l’« Institut-pape-Benoît XVI » pour la réalisation de ce projet. Il fallait un site comprenant toute la documentation sur la vie, la pensée et l’activité du théologien, évêque et pape Joseph Ratzinger/Benoît XVI. Rassembler et mettre à disposition son œuvre imprimée et inédite, enquêter sur le contexte biographique et théologique, et constituer une bibliothèque spécialisée : les conditions idéales étaient rassemblées pour la recherche exhaustive de l’œuvre dans son ensemble.

Le plan éditorial fut élaboré en étroite concertation avec le pape Benoît XVI. Chacun des volumes, dans sa conception thématique ainsi que pour le choix des textes, a reçu l’autorisation du Saint-Père. On a visé à être exhaustif. S’agissant des petits textes épars, on s’est limité au lieu d’origine. On s’est autorisé à parler d’un témoignage vivant de la théologie de Joseph Ratzinger/pape Benoît XVI, car au fond il ne s’agit pas du simple assemblage et de l’archivage des textes, mais de la mise en œuvre systématique d’un champ thématique de la théologie au moyen d’un aménagement conceptuel nouveau, propre à dégager le contexte et rendre possible une vision globale.

Comme le Saint-Père le désirait, l’ensemble des écrits sont publiés sous le nom de leur auteur, Joseph Ratzinger.

Au Prof. Dr. Rudolf Voderholzer, directeur exécutif (Trêves) et à son adjoint, le Dr. Christian Schaller, j’adresse ici un merci tout particulier. Ils ont soutenu l’édition des écrits complets en connaissance de cause, avec prudence et avec une grande compétence théologique. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude au Saint-Père, le pape Benoît XVI. La grande confiance qu’il m’a témoignée en me donnant le mandat de publier ses œuvres est pour moi tout ensemble une joie et un engagement.

Ratisbonne, en la fête des saints Pierre et Paul 2008Gerhard Ludwig Müller évêque de Ratisbonne

PARTIE A L’ESPRIT DE LA LITURGIE

L’ESPRIT DE LA LITURGIE UNE INTRODUCTION

AVANT-PROPOS

L’une de mes premières lectures au commencement de mes études théologiques, au début 1946, fut le premier petit livre de Romano Guardini L’esprit de la liturgie, paru à Pâques 1918 et premier volume de la collection « Ecclesia Orans » dirigée par l’Abbé Ildefons Herwegen, et qui devait connaître plusieurs réimpressions. Ce petit écrit doit à juste titre être considéré comme le point de départ du Mouvement liturgique en Allemagne. Il contribua de manière fondamentale à la redécouverte de la liturgie dans sa beauté, sa richesse cachée et sa grandeur qui dépasse les âges, comme source qui anime l’Église et la vie chrétienne. Il ouvrait le chemin à une célébration « plus profonde » de la liturgie (un mot que Guardini aimait bien)1. On y apprenait à comprendre cette dernière en partant de son exigence et de sa structure intérieures, comme prière de l’Église qu’anime et conduit l’Esprit Saint, comme lieu où le Christ est avec nous de manière constante et sans cesse nouvelle et par lequel il entre dans notre vie.

Je voudrais risquer une comparaison qui, comme toute comparaison, reste boiteuse, mais qui peut nous aider à comprendre. On pourrait dire que la liturgie à cette époque ‒ 1918 ‒ ressemblait à certains égards à une fresque parfaitement conservée, mais presque totalement masquée par des badigeonnages successifs. Dans le missel que le prêtre utilisait pour célébrer, sa structure restait bien présente avec ses développements d’origine, mais elle apparaissait pour les fidèles en bonne partie cachée sous les rubriques et les prières privées. Grâce au Mouvement liturgique et, de façon décisive, grâce au concile Vatican II, la fresque fut dégagée. Du coup nous étions fascinés par la beauté des couleurs et des figures. Mais entre-temps, à cause des conditions climatiques et de plusieurs travaux de restauration et de reconstruction, la fresque était de nouveau en danger et menaçait ruine si l’on ne faisait pas ce qu’il fallait pour arrêter les influences nuisibles. Naturellement il ne s’agit pas de la recouvrir une nouvelle fois de badigeons, mais un respect nouveau quand on a affaire à elle, une intelligence renouvelée de ce qu’elle dit et fait, sont nécessaires, afin que sa redécouverte ne conduise pas à sa perte définitive.

Le propos de ce livre, que je propose au public, est d’aider à cette intelligence renouvelée. Ses intentions essentielles rejoignent celles de l’ouvrage de Guardini ; aussi ai-je intentionnellement choisi un titre qui rappelle aussitôt ce classique de la théologie liturgique. Il a fallu toutefois transposer ce que Guardini, à la fin de la Première Guerre mondiale, exposait dans un tout autre contexte historique et le rapporter aux interrogations, aux espoirs et aux risques de notre temps. Comme pour Guardini, il ne s’agit pas pour moi d’entrer dans des débats ou des recherches scientifiques, mais d’aider à l’intelligence de la foi et à son juste accomplissement dans la liturgie qui en est la forme d’expression centrale. Si ce livre pouvait, de manière nouvelle, susciter quelque chose comme un « mouvement liturgique », mouvement en faveur de la liturgie ainsi que son juste accomplissement, extérieur et intérieur, l’objectif qui a inspiré ce travail serait pleinement atteint.

1 NdT : le mot wesentlich peut aussi se traduire par essentiel ou par sensible. C’est ce qui touche l’être profond.

I. L’ESSENCE DE LA LITURGIE

1. Liturgie et vie : le lieu réel de la liturgie

Quel est le propre de la liturgie ? Que se passe-t-il ici ? Quel type de réalité rencontrons-nous là ? Au siècle dernier, dans les années 20, on proposait de comprendre la liturgie comme « jeu ». La comparaison tenait initialement dans le fait que la liturgie en tant que jeu a ses règles propres, qu’elle construit son propre monde, lequel s’applique dès qu’on y entre et ne disparaît pas avant la fin du jeu. Un autre aspect de la comparaison tenait en cela que le jeu a bien sûr du sens, mais qu’il est aussi gratuit et comporte surtout quelque chose qui guérit, oui, qui nous libère de nous-même parce qu’il nous affranchit des intérêts et des contraintes vaines relevant du quotidien et nous délivre pour un temps du poids de notre vie active. Le jeu serait ainsi comme un autre monde, une oasis de liberté dans laquelle, l’espace d’un moment, nous pouvons laisser notre existence s’écouler librement. Nous avons besoin de tels moments d’évasion loin de la pression du quotidien, afin d’en pouvoir porter le poids. Il y a du vrai dans tout cela, mais cela reste insuffisant pour notre propos. Car on n’atteint pas le fond du problème, qui est de savoir à quoi nous jouons. Tout ce qu’on vient d’énumérer peut s’appliquer à n’importe quel jeu où le nécessaire rattachement à des règles entraîne rapidement pour fonctionner des contraintes particulières, et conduit également sans cesse vers de nouvelles performances. Il suffit de penser au monde actuel du sport, aux championnats d’échecs ou à n’importe quel autre jeu : on voit partout que le jeu développe rapidement un tout autre monde voire un non-monde, un monde en soi qui impose ses propres lois quand il ne donne pas dans la distraction pure et simple.

Mentionnons encore un aspect de cette théorie du jeu, qui nous rapproche du sens de la liturgie : le jeu des enfants s’avère pour une bonne part comme une manière d’anticipation de la vie, un exercice qui introduit à la vie à venir sans devoir en porter le poids ni la gravité. Ainsi la liturgie nous montre-t-elle que, face à cette vie que nous devons justement rejoindre, nous restons tous des enfants ou du moins devons-nous le rester. La liturgie serait ensuite, d’une tout autre façon, anticipation et exercice préparatoire : prélude à la vie future, à l’éternité dont Augustin dit que, contrairement à la vie d’ici-bas, elle n’est plus tissée de besoins et de nécessités mais de la liberté d’offrir et de donner. La liturgie consisterait donc à raviver l’enfance en nous, à nous ouvrir à cette grandeur que nous attendons, mais qui n’est pas encore vraiment accomplie dans la vie adulte ; elle serait une mise en forme de l’espérance qui déjà anticipe la vie future, la vie véritable ; elle nous exercerait à la vie juste, vie de liberté, d’immédiateté avec Dieu et de pure ouverture les uns aux autres. Ainsi graverait-elle dans une existence quotidienne qui nous semble réelle les signes annonciateurs de cette liberté qui brise toute contrainte et fait déjà resplendir le ciel sur terre.

Concevoir ainsi le jeu éloigne fondamentalement la liturgie de ce que l’on entend habituellement par jeu, lequel garde toujours la nostalgie du jeu véritable, le jeu tout autre d’un monde où fusionneraient ordre et liberté. Face au jeu pris dans son sens commun, avec sa superficialité, son obstination gratuite ou sa vanité trop humaine, la liturgie propose ce « jeu » particulier et autre, celui de la Sagesse dont parle la Bible et que l’on peut relier à la liturgie. Cependant, là encore, cette hypothèse manque de contenu ; l’idée de la vie future n’y semble pour le moment qu’un vague postulat et la relation à Dieu, sans qui la « vie future » ne serait qu’un désert, reste totalement floue. Aussi voudrais-je proposer un autre angle d’attaque, appuyé cette fois-ci sur le concret des textes bibliques.

Dans ce qui est relaté de l’histoire précédant la sortie d’Israël hors d’Égypte, le récit laisse apparaître deux objectifs différents concernant l’Exode. L’un, que nous connaissons tous, est d’atteindre la terre promise, là où Israël pourra enfin s’établir sur son propre sol, à l’intérieur de frontières sécurisées, comme peuple jouissant de la liberté et de l’indépendance qui lui reviennent. Mais à côté de cela intervient souvent une autre finalité. Le commandement initial de Dieu à Pharaon stipule : « Laisse partir mon peuple afin qu’il me serve dans le désert » (Ex 7, 16). Cette parole « Laisse partir mon peuple afin qu’il me serve » revient 4 fois avec de minimes variantes, et est répétée chaque fois que Pharaon et Moïse-Aaron se rencontrent (Ex 7, 26 ; 9, 1 ; 9, 13 ; 10, 3). Au cours des négociations avec Pharaon, le but devient plus concret. Pharaon se déclare prêt au compromis. Pour lui le débat tourne autour de la liberté de culte pour les Israélites, laquelle s’énonce d’abord sous la forme suivante : « Allez, offrez un sacrifice à votre Dieu, mais ici, dans le pays » (Ex 8, 21). Or Moïse, conformément au commandement de Dieu, maintient que le culte exige la sortie du pays. Son lieu doit être le désert : « Nous voulons aller à trois jours de marche dans le désert pour offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu, selon ce qu’il nous dira » (Ex 8, 23). À la suite des plaies d’Égypte, Pharaon élargit son offre de compromis. Maintenant il permet que le culte s’accomplisse dans le désert selon la volonté de Dieu, mais seuls les hommes sont autorisés à sortir tandis que les femmes et les enfants ainsi que le bétail doivent rester à la maison en Égypte. Il s’appuie ici sur une pratique cultuelle courante selon laquelle seuls les hommes étaient les acteurs du culte. Mais Moïse ne peut pas transiger avec le pouvoir étranger sur la manière de rendre un culte et donner à celui-ci une forme de compromis politique. La manière de célébrer le culte n’émarge pas aux facilités accordées par le politique. Le culte porte sa mesure en soi, au sens où il s’autorise de cela seul que Dieu a révélé. Aussi la troisième proposition de compromis, très large en réalité, faite par le souverain, autorisant femmes et enfants à se joindre aux hommes est-elle également rejetée. « Votre petit et votre gros bétail devra rester ici » (Ex 10, 24). Moïse maintient que tout le bétail doit être emmené, car « nous ne pouvons pas savoir, avant d’arriver là-bas, ce que nous devrons offrir au Seigneur pour le servir » (Ex 10, 26). Dans tout cela il ne s’agit pas de la terre promise : l’adoration apparaît comme l’unique but de l’Exode ; il ne relève que de Dieu seul et par conséquent il se démarque par rapport aux règles que le compromis politique voudrait lui faire jouer.

Israël ne sort pas pour devenir un peuple comme tous les autres. Il sort pour servir Dieu. Le but de la sortie est la montagne de Dieu, encore inconnue, le servir-Dieu. Ici on pourrait objecter que ce qui était fixé pour le culte lors des négociations avec Pharaon relevait de la tactique. L’unique but réel et ultime de la sortie n’était pas le culte, mais le pays qui représente ce qui avait précisément été promis à Abraham. Je ne crois pas que l’on puisse sérieusement prouver cela à partir du texte. En fait, opposer pays et culte n’a pas de sens : le pays est donné pour devenir le lieu de l’adoration du vrai Dieu. Une simple propriété terrienne, une simple autonomie nationale rabaisserait Israël au niveau des autres peuples. En faire un but en soi serait méconnaître l’élection particulière d’Israël. Toute l’histoire des Livres des Juges et des Rois, reprise et remaniée dans les Chroniques, montre justement que le pays comme tel, pris en soi, reste encore un bien indéterminé, qui deviendra propriété authentique et acquisition réelle de par l’accomplissement de la promesse seulement quand Dieu y régnera ; quand la terre promise existera, non comme État autonome pour ainsi dire, mais comme espace d’obéissance où la volonté de Dieu est faite et où resplendit la juste manière d’être humain. Mais, si nous nous référons au texte biblique, nous voici encore autorisés à serrer de plus près le rapport entre les deux finalités de la sortie d’Égypte. L’Israël en marche ne découvre pas 3 jours après (comme annoncé dans le dialogue avec Pharaon) le sacrifice voulu par Dieu, mais bien après 3 mois ‒ « le troisième mois qui suivit la sortie d’Égypte, jour pour jour, les fils d’Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï » (Ex 19, 1). Le troisième jour se produit la descente de Dieu au sommet de la montagne (Ex 19, 16-20). Dieu parle alors au peuple, lui révèle sa volonté dans les dix paroles saintes (20, 1-17) et, à travers Moïse, fait alliance avec lui (Ex 24), alliance qui se concrétise sous la forme d’un culte minutieusement réglé. Ainsi le but donné à Pharaon de la marche au désert se trouve-t-il atteint : Israël apprend à adorer Dieu comme Dieu lui-même le veut. Le culte relève de cette adoration, la liturgie au sens propre. Mais aussi la vie vécue selon la volonté de Dieu, celle-là étant une partie essentielle de la juste adoration. « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant ; mais la vie de l’homme, c’est la vision de Dieu. », dit saint Irénée (Ad. Hær. IV, 20, 7). Cela rejoint exactement ce dont il s’agit dans la rencontre sur la montagne au désert : en fin de compte la vie de l’homme, c’est l’homme qui vit la véritable adoration de Dieu, mais cette vie ne devient réelle que si elle reçoit sa forme du regard que nous portons sur Dieu. Le culte sert à transmettre ce regard et par conséquent à donner la vie qui glorifie Dieu.

Pour nous la question comporte trois points importants : au Sinaï le peuple ne reçoit pas seulement des instructions cultuelles, mais aussi un ensemble tout à la fois législatif et éthique et c’est cela d’abord qui fera de lui un peuple. Un peuple ne saurait vivre sans un ordre législatif apte à régler la vie communautaire. L’anarchie, qui ne fait que parodier la liberté, le détruirait ; abroger la loi conduit à l’absence de liberté. Dans la charte d’Alliance au Sinaï ‒ c’est là le second point ‒ les trois ordres, culte, droit et éthique, sont mutuellement et intimement imbriqués. Voilà leur grandeur mais aussi leur limite, comme le montrera le passage d’Israël à l’Église des païens, dans laquelle cette imbrication mutuelle devra être annulée pour céder la place à divers systèmes législatifs et régimes politiques. Toutefois, à la suite de cette nécessaire imbrication qui, à l’époque moderne, conduisit finalement à séculariser totalement le droit et à exclure la référence à Dieu de l’ordre législatif, il ne faudrait pas oublier qu’en fait il y a une essentielle cohésion interne entre les trois ordres : un droit qui n’est pas fondé en moralité se transforme en injustice : droit et morale qui ne font pas référence à Dieu dégradent l’homme, parce qu’ils le privent de ce qui l’élève au plus haut point et lui ouvre les horizons les plus vastes, en lui déniant l’ouverture à l’infini et à l’éternel. Cette apparente libération soumet l’homme à la dictature des majorités en place, à des mesures humaines gratuites qui finissent par lui faire violence. Nous parvenons ici à un troisième constat qui nous ramène à notre point de départ, l’essence du culte et de la liturgie : ordonner les réalités humaines en ignorant Dieu rabaisse l’homme. Aussi bien en fin de compte culte et justice ne sauraient être absolument séparés l’un de l’autre : Dieu a un droit sur la réponse de l’homme, sur l’homme lui-même, et, là où un tel droit divin disparaît totalement, l’ordre humain du droit disparaît aussi parce qu’il lui manque la pierre d’angle capable de soutenir l’édifice.

Maintenant que signifie tout cela pour notre question des deux buts de l’Exode, question qui finalement concerne l’essence de la liturgie ? Il est désormais évident que ce qui est arrivé au Sinaï, si l’on revient sur la marche à travers le désert, se rattache au sens à donner à l’occupation du pays. Le Sinaï n’est pas une station intermédiaire, une sorte d’arrêt avant d’arriver là où il s’agit d’aller, mais il fournit pour ainsi dire le paysage intérieur sans lequel le pays resterait inhabitable. Parce qu’Israël, à travers l’Alliance et en vertu du droit divin qui l’habite et le constitue comme peuple ayant reçu de vivre ensemble la vie juste, peut réellement devenir le pays qui lui est donné. Le Sinaï demeure présent dans le pays. Dans la mesure où il perdra sa constitution intérieure, il perdra aussi son pays jusqu’à être rejeté en exil. Chaque fois qu’Israël renie la juste adoration qui revient à Dieu et, loin de lui, se tourne vers les idoles ‒ les puissances et les valeurs du monde ‒, il perd sa liberté. Il peut vivre dans son propre pays et être cependant comme en Égypte. La simple possession du pays et de son gouvernement ne garantit pas la liberté, cela peut même tourner en un rude esclavage. Quand la perte du droit est complète, alors on perd également le pays. Le « service divin », la liberté de rendre à Dieu le juste culte qui lui revient, ce qui aux yeux de Pharaon semble le seul but de la sortie d’Égypte, est effectivement le but propre de l’Exode : nous pouvons vérifier tout cela dans le Pentateuque. Ce « canon dans le canon », cœur de la Bible d’Israël, se déroule totalement en dehors de la terre sainte. Il prend fin en bordure du désert, « au-delà du Jourdain », là où Moïse reprend une fois encore le message du Sinaï. Il apparaît alors que pour chacun la raison d’être sur cette terre, la condition pour pouvoir vivre en communauté et dans la liberté, c’est l’existence de la loi de Dieu qui ordonne en toute justice les affaires humaines et établit leur origine et leur fin en Dieu.

Encore une fois, qu’est-ce que cela signifie pour la question qui nous occupe ? Tout d’abord il apparaît que le « culte », considéré dans sa profondeur et son ampleur véritables, dépasse l’action liturgique. Il embrasse en fin de compte ce qui ordonne toute la vie humaine au sens où Irénée dit : l’homme est la gloire de Dieu qu’il met pour ainsi dire en lumière (voilà le culte) quand il vit en fixant son regard sur Lui. À l’inverse il s’avère que le droit et l’éthique ne tiennent pas ensemble, quand ils ne sont pas ancrés dans le milieu liturgique et ne s’en inspirent pas. Quel type de réalité trouvons-nous dans la liturgie ? Disons d’abord ceci : celui qui place Dieu en dehors du concept de réalité n’est réaliste qu’en apparence puisqu’il fait abstraction de celui « en qui nous avons la vie, le mouvement et l’être » (Ac 17, 28). Ce qui signifie : c’est seulement si le rapport à Dieu est correct que l’on peut accorder ses relations avec l’être humain ‒ relations des hommes entre eux et relations avec le reste de la création. Nous l’avons déjà vu, le droit prend une part constitutive dans la liberté et dans la vie communautaire ; de son côté l’adoration, qui est l’attitude juste par rapport à Dieu, est une partie constitutive du droit. Nous pouvons faire un pas de plus pour développer ce point de vue : l’adoration, la juste manière de rendre un culte à Dieu et d’être en relation avec lui, est partie constitutive d’une existence humaine juste dans le monde ; et ceci d’autant plus que cette adoration nous permet de dépasser le quotidien, en nous faisant participer déjà au mode d’existence « céleste », au monde divin, et en répandant la lumière de celui-ci dans le nôtre. Dans ce sens le culte a effectivement ‒ comme nous le disions en analysant le « jeu » ‒ un caractère d’anticipation. Il anticipe sur la vie définitive et donne à notre vie présente sa vraie dimension. Une vie privée de cette anticipation et de cette ouverture vers le ciel deviendrait fastidieuse et vide. C’est pourquoi on ne trouve pas de société totalement dépourvue de culte. À tel point que les régimes résolument athées et matérialistes ont produit de nouvelles formes de culte qui ne sont que des leurres cherchant vainement à cacher leur néantité derrière de colossaux et triomphants montages.

Venons-en donc à une dernière réflexion. L’homme ne peut lui-même simplement « fabriquer » un culte ; il ne saisit que du vide si Dieu ne se montre pas. Quand Moïse dit à Pharaon : « Nous ne pouvons pas savoir, avant d’arriver là-bas, ce que nous devrons offrir au Seigneur pour le servir » (Ex 10, 26), cette parole met effectivement en lumière la loi fondamentale de toute liturgie. Si Dieu ne se montre pas, l’homme peut certes en vertu du pressentiment intérieur de Dieu, qui est inscrit en lui, dresser des autels « aux dieux inconnus » (voir Ac 17, 23). Il peut développer sa pensée vers lui, s’approcher de lui à tâtons. Mais la véritable liturgie suppose que Dieu réponde et révèle comment nous pouvons l’adorer. Sous quelque forme que ce soit il s’agit là d’une « institution » qui ne peut pas jaillir de notre imagination, de notre propre créativité ‒ sinon elle serait un appel dans l’obscurité ou une simple ratification de soi-même. Elle suppose un vis-à-vis concret qui nous dévoile l’orientation de notre propre existence.

S’agissant du caractère non arbitraire du culte, l’Ancien Testament fournit une série de témoignages irréfutables. Or il n’y pas de situation plus dramatique que l’épisode du veau d’or (ou mieux du jeune taureau). Le culte que conduit le Grand Prêtre Aaron ne vise nullement à honorer une divinité païenne. L’apostasie est ici plus subtile. Elle ne passe pas ouvertement de Dieu à l’idole, elle reste bien en apparence du côté du même Dieu. On veut glorifier Dieu qui a tiré Israël d’Égypte et on croit représenter justement sa puissance mystérieuse par l’image d’un jeune taureau. Tout paraît fonctionner et sans doute le rituel se déroule-t-il comme prescrit. Et pourtant on abandonne ici Dieu pour servir une idole. La conséquence de cette chute apparemment à peine perceptible est double. En premier lieu on enfreint l’interdiction des images : on ne supporte plus que Dieu reste invisible, lointain, mystérieux. On le fait descendre à son niveau, dans ce que l’on voit et comprend. Ainsi le culte n’élève-t-il plus vers Dieu mais il le rabaisse jusqu’à soi : il doit être là quand on en a besoin et comme on veut qu’il soit. L’homme a besoin de Dieu et il se met au-dessus de lui même si cela n’est pas perceptible de l’extérieur. En second lieu on insinue que le culte est en son propre pouvoir. Quand Moïse s’absente trop longtemps et que Dieu se fait lui-même inaccessible, on se met donc à sa recherche. Le culte sert alors la fête que la communauté se donne à elle-même, ce qui lui donne de s’affirmer elle-même. L’adoration de Dieu tourne au culte de soi : manger, boire, s’amuser. La danse autour du veau d’or est l’image d’un culte qui se cherche lui-même et tourne en banale autosatisfaction. L’histoire du veau d’or est un avertissement à l’endroit d’un culte qui proviendrait d’une initiative arbitraire et égocentrique, qui ne se soucierait plus de Dieu mais servirait à bricoler un petit univers alternatif. La liturgie devient alors vraiment un jeu vide, ou pire, le reniement du Dieu vivant, camouflé sous le manteau du sacré. Finalement on se sent frustré, envahi par le vide. Ce n’est plus en effet l’expérience libératrice que la véritable rencontre du Dieu vivant donne toujours d’éprouver.

2. Liturgie ‒ Cosmos ‒ Histoire

La théologie moderne estime, de manière assez large, que dans les religions appelées naturelles, comme aussi dans les religions non théistes, le culte aurait une orientation cosmique tandis que dans l’Ancien Testament et dans le christianisme il aurait une visée historique. Comme le judaïsme postexilique, l’islam quant à lui ne connaît qu’une liturgie de la Parole, où une révélation intervenue dans l’Histoire impose sa marque et sa règle et prétend à une vocation et à une signification universelle pour le monde pris globalement. L’idée d’une orientation cosmique ou historique du culte n’est certes pas complètement infondée, mais elle devient fausse si elle conduit à une opposition exclusive : on méconnaît alors la conscience historique que l’on rencontre également dans les religions naturelles et on restreint ce qu’adorer Dieu signifie pour les chrétiens. On oublie ici qu’on ne peut croire au Rédempteur sans reconnaître en même temps le Créateur. Nous verrons au fil de ce livre le sens que prend cette question jusque dans les aspects en apparence extérieurs de la célébration liturgique.

Je voudrais essayer d’expliquer cela en plusieurs étapes. Dans les religions du monde, culte et cosmos se trouvent toujours fermement liés entre eux. Vénérer les dieux ne relève pas seulement d’un acte de socialité concernant une communauté qui voudrait s’assurer de sa cohésion mutuelle par la médiation symbolique, mais encore d’une circularité entre les actes de donner et de recevoir. Les dieux soutiennent le monde, mais les hommes ont à les nourrir et les entretenir par les dons du culte. Cet échange d’être est double : puissance des dieux, qui soutient le monde, mais aussi don des hommes, qui entretient les dieux. On en vient même à penser que les hommes auraient été créés pour entretenir les dieux et constituer ainsi un maillon essentiel dans le cercle du grand tout. Aussi naïve qu’elle puisse paraître, cette vision des choses met en lumière une raison profonde de l’existence humaine : l’homme est là pour Dieu, servant ainsi le tout. On peut bien sûr comprendre cela de manière abusive et pernicieuse : d’une certaine manière l’homme détient un pouvoir sur les dieux ; par son attitude à leur égard, il tient partiellement dans sa main la clé de la réalité. Les dieux ont besoin de lui, mais lui aussi a besoin d’eux. S’il abusait de son pouvoir, il pourrait en effet leur nuire, mais ce serait pour son propre anéantissement.

Le récit vétérotestamentaire de la création (Gn 1, 1-2, 4) nous présente une vision assez semblable de ces choses, mais cependant transformée. La création arrive jusqu’au sabbat, ce jour où l’homme et toute la création participent au repos de Dieu, à sa liberté. Il n’est pas directement question de culte, et bien moins encore d’un besoin que le Créateur aurait des dons des hommes. Le sabbat est une vision de liberté : esclave et maître sont à égalité. La « sanctification » du sabbat signifie que tous les rapports de soumission sont abrogés et que cessent pour un moment le travail et sa peine. En conclure toutefois que l’Ancien Testament ne lierait pas Création et adoration nous ferait déboucher sur la pure vision d’une société libérée en tant qu’achèvement de l’Histoire, dès l’origine orientée de manière anthropologique, sociale et même révolutionnaire, et méconnaître le sens du sabbat. En effet, le récit de la Création et les prescriptions du Sinaï au sujet du sabbat proviennent de la même source : il faut lire comment la Tora ordonne le sabbat pour bien saisir la signification du récit da la Création. Il devient alors évident que le sabbat est le signe de l’alliance entre Dieu et l’homme ; il résume de l’intérieur l’être de l’Alliance. Aussi pouvons-nous maintenant définir l’intention du récit de la Création : la création est le lieu de cette alliance que Dieu veut conclure avec les hommes. Le but de la Création est l’alliance, l’histoire d’amour entre Dieu et l’homme. La liberté et l’égalité entre les hommes, que le sabbat instaure, ne relèvent pas que d’une vision anthropologique ou sociologique ; il faut les penser du seul point de vue théologique : c’est seulement quand l’homme se tient dans l’alliance avec Dieu qu’il devient libre, qu’adviennent la liberté et l’égalité entre tous. Si donc tout dépend de l’alliance, il est important de voir que l’alliance est relation : il y a Dieu qui s’offre aux hommes, mais également les hommes qui lui répondent. La réponse de l’homme à un Dieu qui est bon pour lui c’est l’amour, et aimer Dieu c’est l’adorer. Penser la Création comme un espace d’alliance, comme le lieu de la rencontre entre Dieu et l’homme conduit aussi à la penser comme espace d’adoration. Mais que veut dire proprement adorer ? En quoi cela diffère-t-il de cette idée de l’échange circulaire entre donner et recevoir, qui déterminait dans une large mesure l’univers cultuel préchrétien ?

Avant d’aborder cette question importante, je voudrais revenir encore au texte qui, dans le livre de l’Exode, clôt le don de la loi régissant le culte. Ce texte se construit en parallèle étroit avec le récit de la Création : à sept reprises on répète « Moïse fit ce que le Seigneur lui avait ordonné », où l’œuvre des 7 jours pour le temple reproduit celle des 7 jours de la Création. La narration concernant le dispositif du temple débouche finalement sur une sorte de vision du sabbat : « Ainsi Moïse acheva le travail. La nuée couvrit la tente de la Rencontre, et la gloire du Seigneur remplit la Demeure » (Ex 40, 33b-34). L’achèvement de la tente anticipe celui de la Création : Dieu élit sa demeure dans le monde, ciel et terre sont réunis. On voit aussi dans ce contexte que la parole bara a deux sens dans l’Ancien Testament, et seulement deux. Elle désigne d’une part le processus de la création du monde, la séparation des éléments, qui tire le cosmos du chaos ; elle désigne d’autre part le processus de base de l’histoire du salut, soit la séparation sélective du pur et de l’impur, le déroulement de l’histoire de Dieu avec les hommes et par conséquent la création spirituelle, celle de l’Alliance sans quoi le cosmos créé resterait une demeure vide. Ainsi Création et histoire, Création, histoire et culte, se trouvent en rapports mutuels. La Création est en attente de l’Alliance, mais celle-ci accomplit la Création sans se mettre de son côté. Si le culte ‒ entendu correctement ‒ est l’âme de l’Alliance, cela signifie qu’il sauve non seulement l’humanité, mais doit encore impliquer tout le réel dans la communauté avec Dieu.

Et nous voici à nouveau face à la question : quel est donc le propre de l’adoration ? Quel en est l’enjeu ? Dans pratiquement toutes les religions, le sacrifice apparaît comme le noyau du culte. Mais un tel concept est recouvert d’un véritable monceau de malentendus. L’opinion commune voudrait que le sacrifice ait affaire avec la destruction. Cela signifierait que l’homme transférerait du côté de Dieu une réalité précieuse ; or ce transfert supposerait qu’une telle réalité serait soustraite à son utilisation par l’homme, ce qui ne se produirait qu’au moyen de sa destruction, laquelle alors en déposséderait définitivement l’homme. Posons aussitôt une autre question : quelle joie Dieu prendrait-il à cette destruction ? Serait-ce un don qu’on lui fait ? On répond qu’après tout, cette destruction est une reconnaissance déguisée de la souveraineté de Dieu sur toutes choses. Mais un acte de ce genre sert-il vraiment la gloire de Dieu ? Manifestement non. Transmettre quelque chose à Dieu doit prendre un tout autre chemin. Comme les Pères de l’Église le concevaient en lien avec la pensée biblique, il s’agit là de l’union de l’homme et de la Création avec Dieu. Appartenir à Dieu n’a rien à faire avec la destruction ou l’anéantissement, mais avec le statut de l’être : ce dernier n’est plus alors dans un état séparé, dans une apparente autonomie, dans un en-soi-pour-soi. Il y a là un se-perdre-soi-même qui est la seule possibilité d’un se-trouver-soi-même (voir Mc 8, 35 ; Mt 10, 39). C’est pourquoi Augustin pouvait dire que le vrai « sacrifice » c’est la civitas Dei, soit l’humanité qui est devenue amour, la création divinisée et le retour de toute chose à Dieu ; Dieu tout en tous (1Co, 15, 28), voilà bien la finalité du monde, l’essence du « sacrifice » et du culte.

Nous pouvons alors affirmer : la finalité tant du culte que de la création forment un tout ‒ la divinisation, le monde de la liberté et de l’amour. On voit que l’historique apparaît dans le cosmique lui-même : le cosmos n’est pas quelque chose qui se présenterait sous la forme d’un édifice clos, il n’est pas une structure enfermée dans sa propre quiétude où l’Histoire pourrait éventuellement se dérouler. Il est lui-même un mouvement qui a un commencement et une fin. Il est en quelque sorte lui-même histoire.

On peut représenter cela de diverses manières. À la lumière de la conception moderne de l’évolution, Pierre Teilhard de Chardin par exemple a décrit le cosmos comme un processus ascensionnel, comme une succession d’unions où l’on partirait d’unités simples pour aller vers des unités de plus en plus grandes et complexes, dont la complexité n’est pas supprimée, mais fondue à l’intérieur d’une synthèse en expansion, en route vers la noosphère. Ici l’esprit, dans sa faculté de compréhension, embrasserait tout dans un mouvement de fusion aboutissant à une sorte d’organisme vivant. À partir des Lettres aux Éphésiens et aux Colossiens, Teilhard voit le Christ comme cette énergie de propulsion vers la noosphère, qui finalement recueillerait toutes choses dans l’abondance de sa propre richesse. De là Teilhard peut comprendre le culte chrétien de manière nouvelle et personnelle : pour lui l’hostie transformée anticipe la transformation de la matière et sa divinisation dans la plénitude christique. L’eucharistie indiquerait en quelque sorte la direction que suit le mouvement cosmique ; elle anticipe sa finalité tout en nous poussant vers elle.

La tradition plus ancienne relève quant à elle d’un autre schéma de pensée. Elle n’imagine pas l’univers comme une flèche ascendante, mais le conçoit davantage à la manière d’un mouvement circulaire où l’on perçoit deux vecteurs essentiels, exitus et reditus, un mouvement de sortie et un mouvement d’entrée. Ce paradigme, commun à toute l’histoire des religions ainsi qu’à la chrétienté antique et médiévale, se prête toutefois à diverses mises en œuvre. Le cercle peut se comprendre comme un grand mouvement cosmique ‒ il en va ainsi chez les penseurs chrétiens ‒ ; mais aussi comme un mouvement qui recommence sans cesse ‒ il en va ainsi dans les religions naturelles et dans plusieurs philosophies non-chrétiennes. À tout bien considérer, l’opposition de ces deux visions n’est pas exclusive de l’une ou de l’autre comme il pourrait sembler à première vue. Pour la vision chrétienne du monde en effet, la multitude des petits cercles de vie individuelle s’inscrit dans le grand et unique cercle de l’Histoire, qui va de l’exitus au reditus. Ceux-là portent en eux le grand rythme du Tout, le mettant à chaque fois en œuvre et lui fournissant même la force de son propre mouvement. Dans l’unique et grand cercle sont également inscrits les multiples cercles de vie provenant des différentes cultures et des communautés de l’Histoire, là où se joue toujours à nouveau le drame du commencement, de la croissance et de la fin. Car en elles se répète sans cesse le mystère du commencement ; elles portent aussi leur propre fin et leur propre disparition, préparant ainsi la montée d’un nouveau commencement. La totalité des cercles reflète le grand cercle ; les deux, imbriqués l’un dans l’autre, se faisant mutuellement référence.

Avant d’essayer d’aller plus loin, il nous faut encore prêter attention à la deuxième alternative, de loin la plus importante, qui se dissimule sous le schéma exitus et reditus. Nous trouvons tout d’abord l’idée qui a peut-être été élaborée de la manière la plus impressionnante par le philosophe de l’Antiquité tardive Plotin, mais qui a également imprégné pour une large part et sous des formes diverses les religions et cultes non chrétiens. L’exitus, dont relève absolument l’être non divin, n’est pas compris comme une sortie, mais comme une chute des hauteurs du divin qui, suivant les lois de la chute, descend de plus en plus bas dans les profondeurs, dans un éloignement du divin toujours plus profond. Ce qui signifie que l’être non divin est en lui-même un être déchu. Sa finitude est elle-même déjà en quelque sorte péché, un négatif que le retour à l’infini peut guérir. Ce retour ‒ reditus ‒ n’intervient cependant qu’à partir du dernier degré de la chute dans les profondeurs, de manière que la direction puisse alors rebondir vers le haut. À la fin du processus, le péché de finitude, de ne pas être Dieu, est absous, et dans ce sens « Dieu est tout en tous. » La voie du reditus correspond à la rédemption, laquelle est elle-même délivrance de la finitude qui tourmente notre être. Le culte est alors impliqué dans ce mouvement d’inversion : il nous fait prendre conscience de notre chute ; comme un moment de repentir chez l’enfant prodigue, il nous permet de tourner à nouveau notre regard vers notre origine. Dans beaucoup de philosophies de ce genre, la connaissance et l’être coïncident : c’est pourquoi regarder vers le commencement est déjà entreprendre une nouvelle ascension. Le culte contemple ce qui est avant tout être et au-dessus de tout être : par nature il suit la connaissance et en tant que tel il est mouvement, retour et rédemption. Ici toutefois les chemins que suivent les philosophies du culte divergent. Selon certaines d’entre elles, seuls les philosophes, les esprits capables de la plus haute pensée, parviendraient à cette connaissance qui est justement la voie. Eux seuls seraient capables d’ascension, de totale divinisation, de cette rédemption qui libère de la finitude. Pour les autres, les âmes simples, celles qui ne peuvent pas encore déployer complètement leur regard, il existe diverses liturgies qui leur offriraient une certaine rédemption sans toutefois les conduire tout en haut du divin. La doctrine de la métempsychose fournit souvent une consolation par rapport à ces disparités, l’espérance que, où que l’on se trouve du processus de transmigration des âmes, on sortira un jour de la finitude et de ses tourments. Ici la connaissance (= gnosis) donne par elle-même le pouvoir de rédemption, elle constitue la forme sublime d’union avec la divinité ; c’est pourquoi on appelle gnose des systèmes de pensée et de religion qui en soi restent différents les uns des autres. Pour un christianisme en devenir, l’affrontement de la gnose est le combat vital pour sa propre identité. Grande est en effet la fascination d’une telle constellation, et on peut facilement la confondre avec le message chrétien. Le « péché originel », par exemple, d’ailleurs si difficile à comprendre, pourrait être confondu avec la chute dans le champ du fini et apparaître ainsi s’emparer de tous ceux qui sont prisonniers du cycle de la finitude. La rédemption ne serait alors que simple délivrance du poids de la finitude. Aujourd’hui également, la fascination du gnosticisme exerce son pouvoir de multiples manières : par exemple, les religions d’Extrême-Orient fonctionnent sur un modèle de base analogue. Les propositions qu’elles appliquent à partir de leur doctrine de rédemption sont des plus convaincantes. Les exercices de relaxation corporelle et de vide mental paraissent donner accès à la rédemption. Usant de leur vertu thérapeutique, elles prétendent libérer pour un temps de la finitude.

La pensée chrétienne, nous l’avons dit, a certes adopté le schéma de l’exitus/reditus, mais celui-ci distingue l’un de l’autre les deux mouvements. L’exitus n’est pas d’abord une chute hors de l’infini, la désagrégation de l’être et partant la cause de toute la détresse du monde, mais l’exitus est avant tout quelque chose de tout à fait positif : soit le libre acte de création voulu par le Créateur, posant en face de lui son œuvre comme quelque chose de bon, susceptible de lui donner en retour sa libre réponse d’amour. Ne pas être de nature divine n’est donc pas en soi quelque chose de négatif, mais au contraire le fruit positif d’un vouloir divin. Ce n’est pas le résultat d’une chute mais c’est l’œuvre de Dieu, œuvre bonne de Celui qui crée ce qui est bon. L’acte par lequel Dieu pose dans l’existence l’être qu’il crée est un acte qui vient de la liberté de Dieu. L’exitus ‒ ou mieux : l’acte libre du Dieu Créateur ‒ vise en fait le reditus ; lequel n’est pas cependant un simple retour à l’expéditeur de l’être créé mais qui est, comme décrit plus haut, la venue à soi-même de la créature qui, dans sa propre consistance, répond librement à l’amour de Dieu, accueille la création comme découlant nécessairement de l’amour et rend alors possible un dialogue d’amour, cette unité toute neuve que l’amour seul peut susciter. En elle, l’être de l’autre n’est pas absorbé ni dissout mais par le don de soi il devient vraiment lui-même. Il en résulte alors une unité plus profonde que l’unité de la plus petite particule élémentaire et insécable. Un tel reditus est un « retour chez soi » qui n’est pas dispersion de la création mais son plein et définitif accomplissement. Voilà bien l’idée chrétienne de « Dieu tout en tous ». Mais c’est à la liberté que le tout se trouve subordonné, et cette liberté de la créature est telle qu’elle peut détourner l’exitus positif de l’œuvre créée, voire lui donner un tour négatif en direction de la chute : en refusant sa dépendance existentielle, en niant son reditus. L’amour, entendu alors comme dépendance, est rejeté ; l’autonomie et l’autarcie en prennent la place : on veut n’être que de soi et en soi, faire de soi-même un dieu. Alors l’arc joignant l’exitus et le reditus se disloque. Le retour n’est plus désiré et l’ascension par ses propres forces s’avère impossible. Si, pour la créature, le « sacrifice » consiste justement à retourner dans l’amour et à être ainsi divinisée, alors cet espace où la liberté est guérie ‒ moment d’expiation, de purification et d’affranchissement de toute aliénation ‒, doit faire partie du culte. L’essence du culte, du « sacrifice » comme processus d’appropriation de l’amour, et donc comme chemin de liberté, ne subit aucun changement : elle assume simplement ce moment de guérison, de transformation amoureuse où la liberté blessée fait l’expérience de la réconciliation. Alors que jusqu’ici tout était concentré sur le souci de soi et le refus de l’autre, maintenant c’est précisément la relation à l’autre qui me délivrera du nœud que je ne peux défaire moi-même. Le salut exige un Sauveur : pour les Pères, c’est la parabole de la brebis perdue qui exprime cela. Cette brebis prise dans les épines, ne sachant plus retrouver le chemin du retour, représente parfaitement l’homme incapable de sortir de sa jungle et de trouver lui-même le chemin qui conduit à Dieu. Le berger qui part à sa recherche et la ramène à la maison est pour eux le Logos en personne, le Verbe éternel, le sens éternel de toutes choses qui réside dans le Fils de Dieu, lui qui, pour nous, se met lui-même en chemin et porte la brebis sur ses épaules ; au sens où il assume la nature humaine et, Homme-Dieu, ramène la créature humaine à la maison. Alors le reditus devient possible, le retour à la maison est accordé. Le sacrifice prend toutefois la forme de la croix du Christ, amour qui s’offre à travers la mort, mais qui n’a rien à voir avec une destruction ; au contraire, c’est de nouvelle création qu’il s’agit là, d’un retour à la Création elle-même. Tout culte est désormais participation à cette Pâque du Christ, à son « passage » du divin à l’humain, de la mort à la vie, pour que se réalise l’union de Dieu et de l’homme. Le culte chrétien accomplit concrètement la parole de Jésus au premier jour de la Grande Semaine, le dimanche des Rameaux au temple de Jérusalem, quand il s’écria : « Moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes » (Jn 12, 32).

Les cycles du cosmos et de l’histoire sont certes à différencier : celui de l’histoire reçoit en effet son sens propre et définitif de ce don de liberté où Dieu et la créature se rencontrent, mais il ne se détache pas du cosmos. Tous deux, quoique différents, font finalement partie de l’unique cycle de l’être : dans son enracinement historique, la liturgie chrétienne est et demeure tout à la fois liée au cosmos et distincte de lui ; et c’est là toute sa grandeur, la nouveauté unique du fait chrétien sans que l’on puisse toutefois le séparer de la quête des religions dans l’Histoire ; au contraire, il en recueille les principaux germes et reste ainsi en lien avec elles.

3. De l’Ancien au Nouveau Testament : la structure fondamentale de la liturgie chrétienne est déterminée par la foi biblique

À la suite de ces réflexions, on peut dire que la paix de l’univers qui nous vient à travers la paix avec Dieu, l’union de l’en-haut et de l’ici-bas, sont ce que vise principalement le culte dans toutes les religions du monde. Or le culte s’accomplit en étant fondamentalement et concrètement marqué par la conscience de la chute et de l’aliénation, et il se déroule nécessairement à la manière d’un combat pour obtenir l’expiation, le pardon, la réconciliation. La conscience de la faute pèse sur l’humanité. Le culte est la tentative présente dans toute l’Histoire pour surmonter la faute et faire retourner le monde et l’existence de chacun dans l’ordre juste. Mais davantage encore la vanité de toute chose est puissamment ressentie, sentiment qui constitue la page tragique de l’histoire du culte : comment l’homme serait-il en mesure de relier à nouveau le monde à Dieu ? Comment pourrait-il produire une expiation juste ? Le seul don qui conviendrait à Dieu serait le don de soi. Tout autre chose serait trop peu voire n’aurait pas de sens, la conscience que l’on prend de cela croissant à mesure que grandit la conscience religieuse. Dans l’Histoire, cet instinct du trop peu a engendré des formes cultuelles grotesques et cruelles ‒ les sacrifices humains surtout qui en apparence offrent le meilleur à la divinité et qui en fait constituent une manière d’autant plus odieuse qu’elle est la pire des cruautés : se soustraire à l’offrande de soi-même. Au plus haut de leur développement, les religions ont progressivement éliminé cette horrible tentative de réconciliation, mais il devenait aussi plus clair que dans le culte on n’offre pas la réalité de la chose mais ce qui la représente. Pour les grandes religions et finalement pour Israël, l’essence du sacrifice repose sur le concept de substitution ‒ mais comment donc des sacrifices d’animaux ou l’offrande des récoltes pourraient-ils se substituer à l’homme et lui servir d’expiation ? Il n’y a pas vraiment substitution, mais un produit de remplacement, et le culte qui utilise un ersatz s’avère être lui-même un culte-ersatz, auquel la réalité fait quelque part défaut.