6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

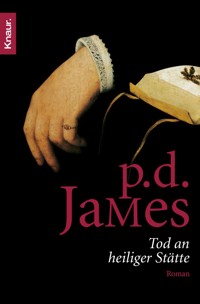

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Dalgliesh-Romane

- Sprache: Deutsch

In St. Anselm, einem elitären Priester-seminar an der sturmzerfressenen Küste East Anglias, säen rätselhafte Todesfälle Misstrauen und Angst. Das bisher so wohl geordenete Leben in der der einsamen viktorianischen Klosteranlage gerät aus dem Gleich-gewicht. Commander Dalgliesh von Scotland Yard, zur diskreten Ermittlung angereist, wird schon in der ersten Nacht mit einem grässlichen Mord konfrontiert. Jetzt ist klar: Die frommen Zielen gewidmete Gemeinschaft beherbergt einen Menschen, der Böses will - und tut. Tod an heiliger Stätte von P. D. James: im eBook erhältlich!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 756

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

P. D. James

Tod an heiliger Stätte

Roman

Aus dem Englischen übersetzt von Christa E. Seibicke

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Inhaltsübersicht

Widmung

Vorbemerkung

I. Buch

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

II. Buch

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

III. Buch

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

IV. Buch

Für Rosemary GoadSeit vierzig Jahren meine Lektorin und Freundin

Vorbemerkung

Wenn diese Mord- und Kriminalgeschichte in einem Priesterseminar der anglikanischen Kirche spielt, so ist das keineswegs als Abschreckung künftiger Priesteramtskandidaten zu verstehen, und ich würde auch nicht im Traum behaupten wollen, dass ein Gast, der in einer solchen Einrichtung Ruhe und geistige Erneuerung sucht, Gefahr läuft, einen dauerhafteren Frieden zu finden, als ihm eigentlich vorschwebte. Darum lege ich besonderen Wert auf die Feststellung, dass St. Anselm kein wirkliches Priesterseminar aus Gegenwart oder Vergangenheit zum Vorbild hat und dass seine verschrobenen Patres, seine Kandidaten, das Personal und die Besucher frei erfunden sind und nur in der Phantasie der Autorin und ihrer Leser existieren.

Ich bin einer Reihe von Leuten zu Dank verpflichtet, die mir freundlicherweise ihr Wissen zur Verfügung gestellt haben. Etwaige Fehler theologischer oder anderer Provenienz habe ich allein zu verantworten. Besonders dankbar bin ich dem verstorbenen Erzbischof Lord Runcie, Reverend Dr. Jeremy Sheehy, Reverend Dr. Peter Groves, Dr. Ann Priston, OBE vom kriminaltechnischen Dienst, und meiner Sekretärin Mrs. Joyce McLennan, deren Hilfe bei diesem Roman weit über den Einsatz ihrer Computerkenntnisse hinausging.

P. D. James

I. Buch

Mörderischer Sand

1

Die Idee stammt von Pater Martin. Er hat mir geraten aufzuschreiben, wie das war, als ich die Leiche fand. Ich fragte: »Sie meinen, als ob ich einen Brief schreiben und alles einem Freund mitteilen würde?«

Pater Martin sagte: »Schreiben Sie es nieder wie eine erfundene Geschichte, als würden Sie neben sich stehen, das Geschehen beobachten und sich an das erinnern, was Sie taten, was Sie empfanden, als wäre all das jemand anderem widerfahren.«

Ich wusste, was er meinte, aber ich war nicht sicher, ob ich den rechten Anfang finden würde. »Alles, was passiert ist, Pater«, sagte ich, »oder nur den Spaziergang am Strand und wie ich Ronalds Leichnam entdeckte?«

»Was immer Sie erzählen möchten. Schreiben Sie über das Seminar und über Ihr Leben hier, wenn Sie wollen! Ich denke, das könnte Ihnen gut tun.«

»Hat es Ihnen gut getan, Pater?«

Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, die Worte kamen mir einfach so in den Sinn, und ich sprach sie aus. Eigentlich war die Frage ja töricht und irgendwie auch ungehörig, aber er schien sie mir nicht zu verübeln.

Nach einer Pause sagte er: »Nein, mir hat es nicht wirklich geholfen, aber bei mir lag’s ja auch schon sehr lange zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Ihnen anders ist.«

Ich nehme an, er dachte an den Krieg und an seine Gefangenschaft bei den Japanern, an all die schrecklichen Dinge, die im Lager passiert sind. Er spricht nie über den Krieg, aber warum sollte er auch mit mir darüber reden? Ich glaube allerdings, er spricht mit niemandem darüber, nicht einmal mit den anderen Patres.

Diese Unterhaltung fand vor zwei Tagen statt, als wir nach der Abendandacht mitsammen den Kreuzgang durchquerten. Zur Messe gehe ich nicht, nicht mehr seit Charlie tot ist, aber zur Abendandacht schon. Eigentlich mache ich das anstandshalber. Ich fände es nicht recht, im Seminar zu arbeiten, mich von den Patres bezahlen zu lassen, all ihre Gefälligkeiten anzunehmen und dann keinen Gottesdienst zu besuchen. Aber vielleicht bin ich da zu empfindlich. Mr. Gregory, der Griechischstunden gibt, bewohnt genauso ein Cottage wie ich, doch er geht nie zur Kirche, außer er will Musik hören. Ich werde von niemandem zum Kirchgang genötigt, sie haben nicht mal gefragt, warum ich nicht mehr zur Messe komme. Aber bemerkt haben sie es natürlich; sie merken alles.

Als ich wieder in meinem Cottage war, habe ich nachgedacht über das, was Pater Martin gesagt hat, und ob es nicht vielleicht eine gute Idee wäre. Das Schreiben ist mir nie schwer gefallen. In der Schule war ich gut im Aufsatz, und Miss Allison, unsere Englischlehrerin, war sogar der Meinung, ich hätte womöglich das Zeug dazu, Schriftstellerin zu werden. Aber ich wusste, dass sie sich irrte. Ich habe keine Phantasie, oder jedenfalls keine solche, wie ein Romancier sie braucht. Ich kann nichts erfinden. Ich kann nur über das schreiben, was ich sehe und tue und kenne – und manchmal über meine Gefühle, was nicht ganz so leicht ist. Und überhaupt wollte ich immer Krankenschwester werden, schon als Kind. Heute bin ich vierundsechzig und in Rente, aber hier in St. Anselm kann ich mich immer noch nützlich machen. Als Hausmutter behandele ich die leichteren Krankheitsfälle, und außerdem kümmere ich mich um die Wäsche. Keine schwere Arbeit, doch ich habe ein schwaches Herz und kann von Glück sagen, dass ich noch eine Beschäftigung habe. Die Patres tun alles, um mir die Arbeit zu erleichtern. Sogar einen Handwagen haben sie angeschafft, damit ich nicht in Versuchung komme, die schweren Wäschestapel zu schleppen. All das hätte ich wohl gleich eingangs erwähnen sollen. Ach, und ich habe noch nicht einmal meinen Namen genannt. Ich heiße Munroe, Margaret Munroe.

Ich glaube, ich weiß, warum Pater Martin meinte, es sei vielleicht hilfreich, wenn ich wieder anfinge zu schreiben. Er weiß, dass ich Charlie früher jede Woche einen langen Brief geschrieben habe. Außer Ruby Pilbeam ist er wohl der Einzige hier, der das weiß. Jede Woche setzte ich mich hin und überlegte, was seit dem letzten Brief passiert war, erinnerte mich an unwichtige Kleinigkeiten, die aber für Charlie nicht unwichtig sein würden: an die Mahlzeiten, die ich eingenommen, die Witze, die ich gehört hatte, an Geschichten über die Studenten und an das Wetter. Man würde nicht glauben, dass es viel zu schreiben gab von so einem stillen Ort an einer abgelegenen Felsenküste, aber es war erstaunlich, was ich alles erzählenswert fand. Und ich weiß, dass Charlie viel Freude hatte an meinen Briefen. »Schreib mir nur fleißig, Mum«, sagte er immer, wenn er auf Urlaub kam. Und ich habe geschrieben.

Als er gefallen war, schickte mir die Armee seine ganze Habe, und das Bündel Briefe war auch dabei. Nicht alle, die ich geschrieben hatte, er hätte nicht jeden einzelnen aufheben können, aber ein paar von den längsten hatte er doch behalten. Ich ging damit auf die Landzunge hinaus und machte ein Feuer. Es war ein windiger Tag, wie häufig an der Ostküste, und die Flammen sprühten und prasselten und drehten sich mit dem Wind. Verkohlte Papierfetzen stiegen auf und umflatterten mein Gesicht wie schwarze Motten, und der Rauch stach mir in die Nase. Was mich gewundert hat, denn es war doch nur ein kleines Feuerchen. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich weiß, warum Pater Martin mir zu dieser Art Tagebuch geraten hat. Er dachte, wenn ich wieder anfange zu schreiben – egal was –, würde mir das vielleicht helfen, ins Leben zurückzufinden. Er ist ein guter Mensch, womöglich gar ein Heiliger, aber es gibt so vieles, was er nicht versteht.

Es ist ein seltsames Gefühl, so eine Art Tagebuch zu schreiben, ohne dass ich weiß, wer, wenn überhaupt jemand, es je zu Gesicht bekommen wird. Und ich weiß nicht recht, ob ich für mich schreibe oder für einen imaginären Leser, für den alles, was mit St. Anselm zu tun hat, neu ist und fremd. In dem Fall sollte ich vielleicht etwas über das Seminar erzählen, sozusagen den Ort der Handlung beschreiben. Gegründet wurde es 1861 von einer frommen Dame namens Agnes Arbuthnot, die dafür Sorge tragen wollte, dass »in der anglikanischen Kirche allzeit fromme und gebildete junge Männer zu katholischen Priestern geweiht« würden. Ich habe das in Anführung gesetzt, weil dies genau ihre Worte waren. In der Kirche liegt eine Broschüre über Miss Arbuthnot aus, daher weiß ich es. Sie stiftete die Gebäude, den Grund und fast ihr gesamtes Mobiliar sowie genügend Geld – so meinte sie zumindest –, um dem Seminar immer währende Unabhängigkeit zu garantieren. Aber das Geld reicht nie, und heute muss St. Anselm zum größten Teil von der Kirche finanziert werden. Ich weiß, dass Pater Sebastian und Pater Martin befürchten, die Kirche wolle das Seminar schließen. Über diese Sorge wird nie offen diskutiert, schon gar nicht mit dem Personal, auch wenn wir alle Bescheid wissen. In einer so kleinen und abgeschiedenen Gemeinschaft wie St. Anselm scheinen sich Neuigkeiten und Klatsch auch unausgesprochen zu verbreiten, gleichsam mit dem Wind.

Miss Arbuthnot stiftete nicht nur das Haus, sondern ließ dahinter auch noch den Kreuzgang mit den Unterkünften für die Studenten errichten sowie eine Reihe von Gästeappartements, die den nördlichen Flügel des Kreuzgangs mit der Kirche verbinden. Und für das Personal baute sie auf der Landzunge, etwa hundert Meter vom Haupthaus entfernt, vier im Halbkreis angeordnete Cottages, die sie nach den vier Evangelisten benannte. In St. Matthew, dem südlichsten, wohne ich. Ruby Pilbeam, die Köchin und Haushälterin, und ihr Mann, unser Faktotum, sind in St. Mark untergebracht. Mr. Gregory ist in St. Luke, und im nördlichsten Cottage, dem St. John, wohnt Eric Surtees, der Mr. Pilbeam zur Hand geht. Eric hält Schweine, aber nicht um St. Anselm mit Fleisch zu versorgen; das ist eher so ein Hobby von ihm. Bis auf ein paar Putzfrauen aus Reydon und Lowestoft, die stundenweise aushelfen, bilden wir vier das gesamte Personal, doch da wir nie mehr als zwanzig Kandidaten und nur vier Hauspatres haben, kommen wir gut zurecht. Keiner von uns wäre leicht zu ersetzen. Diese windumtoste, öde Landspitze ohne ein Dorf, ohne Pub und ohne Läden ist den meisten Leuten zu abgelegen. Mir gefällt es hier, aber selbst ich finde es bisweilen Furcht erregend und ein bisschen unheimlich. Das Meer höhlt die sandigen Klippen Jahr um Jahr stärker aus, und manchmal, wenn ich am Ufer stehe und aufs Meer hinausschaue, kann ich mir vorstellen, wie eine mächtige Flutwelle sich gischtschäumend aufbäumt und auf den Strand zurast, auf Türme und Zinnen niederdonnert, sich über die Kirche und die Cottages ergießt und uns alle hinwegspült. Das alte Dorf Ballard’s Mere liegt seit Jahrhunderten auf dem Meeresgrund begraben, und die Leute sagen, manchmal, in stürmischen Nächten, könne man das ferne Geläut der Kirchenglocken von den versunkenen Türmen hören. Und was das Meer nicht verschlungen hat, wurde 1695 durch eine große Feuersbrunst zerstört. Von dem früheren Dorf ist nichts erhalten geblieben außer der mittelalterlichen Kirche, die Miss Arbuthnot restaurieren ließ und dem Seminar eingliederte, und den beiden verfallenen roten Ziegelsäulen vor dem Haus, den einzigen Relikten des elisabethanischen Herrenhauses, das einmal dort gestanden hat.

Doch nun sollte ich wohl endlich zu Ronald Treeves kommen, dem Jungen, der gestorben ist. Schließlich geht es ja hier um seinen Tod. Vor der gerichtlichen Untersuchung hat mich die Polizei vernommen und gefragt, wie gut ich ihn gekannt hätte. Ich kannte ihn wahrscheinlich besser als das übrige Personal, aber ich habe denen nicht viel erzählt. Einmal, weil es nicht viel zu sagen gab, und dann dachte ich auch, es stehe mir nicht zu, über die Seminaristen zu klatschen. Ich wusste, dass er nicht beliebt war, aber das habe ich der Polizei nicht gesagt. Sein Problem war, dass er nicht wirklich hierher passte, und ich glaube, er hat das auch gewusst. Zum einen war sein Vater Sir Alred Treeves Chef eines bedeutenden Rüstungskonzerns, und außerdem wies Ronald uns gern darauf hin, dass er der Sohn eines reichen Mannes war. Man sah es auch an seinen Sachen. Er fuhr einen Porsche, während die anderen Seminaristen sich mit billigen Autos begnügen – falls sie überhaupt eins haben. Und er prahlte mit seinen teuren Reisen zu fernen Zielen, die andere Studenten sich nicht leisten können, zumindest nicht in den Ferien.

In manch einem College hätte er sich mit seinem Reichtum vielleicht beliebt gemacht, aber nicht in St. Anselm. Irgendwo hat jeder Mensch eine snobistische Ader, da soll man sich nichts vormachen, aber hier geht es nicht um Geld. Und eigentlich auch nicht um die Herkunft, obwohl der Sohn eines Kuraten hier besser angesehen wäre als der eines Popstars. Ich glaube, was hier wirklich imponiert, ist Klugheit – Klugheit und gutes Aussehen und Witz. Man schätzt Menschen, die einen zum Lachen bringen. Ronald war nicht so klug, wie er zu sein glaubte, und er hat nie jemanden zum Lachen gebracht. Für die anderen war er ein Langweiler, und als er das merkte, wurde er natürlich noch langweiliger. Der Polizei habe ich von alledem nichts erzählt. Wozu auch? Jetzt, wo er tot ist. Oh, und ich glaube, er war auch ein bisschen ein Schnüffler, jedenfalls wollte er immer wissen, was los ist, hat dauernd Fragen gestellt. Von mir hat er nicht viel erfahren. Aber an manchen Abenden kam er plötzlich daher, setzte sich hin und erzählte, während ich strickte und zuhörte. Eigentlich sollten die Studenten das Personal nicht ohne Einladung zu Hause aufsuchen. Pater Sebastian achtet darauf, dass unsere Privatsphäre respektiert wird. Aber mich haben Ronalds Besuche nicht gestört. Rückblickend glaube ich, dass er einsam war. Andernfalls hätte er sich wohl nicht mit mir abgegeben. Und ich dachte auch an meinen Charlie, wenn er kam. Charlie war weder fad noch unbeliebt oder langweilig, aber wenn er je einsam gewesen wäre und sich irgendwo in Ruhe hätte unterhalten wollen, dann möchte ich gern glauben, dass er auch jemanden gefunden hätte, der ihn freundlich aufnahm.

Als die Polizei kam, fragten sie mich als Erstes, warum ich Ronald am Strand gesucht hätte. Was natürlich gar nicht stimmte. Etwa zwei Mal die Woche mache ich nach dem Mittagessen einen ausgedehnten Spaziergang, und als ich an dem Tag losging, wusste ich nicht einmal, dass Ronald vermisst wurde. Und wenn, dann hätte ich ihn nicht zuerst am Strand gesucht. Schwer zu sagen, was einem an dieser verlassenen Küste so alles zustoßen könnte. Wenn man nicht über die Buhnen klettert oder sich zu nahe an die Klippen wagt, ist es einigermaßen sicher, und vor diesen beiden Gefahren wird auf Hinweistafeln gewarnt. Allen neuen Studenten wird eingeschärft, wie riskant es ist, allein hinauszuschwimmen oder zu dicht am Rande der Klippen entlangzulaufen.

Zu Zeiten von Miss Arbuthnot hatte das Haus noch einen direkten Zugang zum Strand, aber die gefräßige See hat dem ein Ende gemacht. Jetzt müssen wir etwa eine halbe Meile südwärts bis zu der einzigen Stelle gehen, an der die Klippen niedrig sind und fest genug, um ein halbes Dutzend wackeliger Holzstufen nebst Geländer zu tragen. Jenseits davon lauert die Finsternis von Ballard’s Mere, einem von Bäumen umstandenen Strandsee, der nur durch eine schmale Kiesbank vom offenen Meer getrennt ist. Manchmal mache ich auf meinen Spaziergängen hier kehrt, aber an dem Tag stieg ich die kleine Treppe zum Strand hinunter und wandte mich nordwärts.

Nachdem es die Nacht durch geregnet hatte, war der Tag frisch und klar, mit blauem Himmel, jagenden Wolken und hohem Seegang. Ich umrundete ein kleines Kap, und vor mir dehnte sich der verlassene Strand mit seinen schmalen Kieselriffen und den dunklen Konturen der alten, algenverkrusteten Buhnen, die halb verfallen ins Meer hinausragten. Und dann, etwa dreißig Meter voraus, entdeckte ich etwas am Fuß der Klippen, das aussah wie ein schwarzes Bündel. Ich eilte hin und fand eine ordentlich gefaltete Soutane und daneben eine braune Kutte, auch die sorgsam zusammengelegt. Nur wenige Schritte weiter war offenbar eine Klippe eingestürzt, denn auf dem Strand türmten sich große, kompakte Sandklumpen, Grasbüschel und Geröll. Ich wusste gleich, was passiert war. Ich glaube, ich stieß einen kleinen Schrei aus, und dann begann ich mit bloßen Händen den Sand wegzuscharren. Ich wusste, dass darunter ein Leichnam begraben sein musste, aber es war unmöglich auszumachen, wo genau. Ich erinnere mich an den körnigen Sand unter meinen Nägeln und daran, wie langsam ich voranzukommen schien, bis ich schließlich wie im Zorn die Klumpen wegschleuderte und den Sand so hoch aufwirbelte, dass er mir wie mit Nadeln ins Gesicht stach und in den Augen brannte. Dann bemerkte ich, etwa dreißig Meter meerwärts, ein scharfkantiges Holzstück. Das holte ich mir als Werkzeug. Nach ein paar Minuten stieß ich damit auf etwas Weiches, kniete nieder und grub abermals mit den Händen. Und dann sah ich, auf was ich gestoßen war: zwei sandverkrustete Gesäßhälften in beigem Kordsamt.

Danach konnte ich nicht weiter. Mein Herz klopfte wie wild, und ich hatte keine Kraft mehr. Ich hatte das dunkle Gefühl, den, der dort lag, gedemütigt zu haben, und die beiden entblößten Pobacken kamen mir irgendwie lächerlich, ja fast unanständig vor. Ich wusste, dass er tot sein musste und dass all meine fieberhafte Hektik vergebens gewesen war. Ich hätte ihn nicht mehr retten können, und jetzt brachte ich es nicht über mich, allein weiterzumachen, ihn Stück für Stück freizulegen, selbst wenn ich die Kraft dazu gehabt hätte. Ich musste Hilfe holen, das Seminar alarmieren. Ich glaube, ich wusste schon, wessen Leichnam es war, aber plötzlich fiel mir ein, dass die braunen Kutten der Kandidaten ja alle mit Namensschildchen versehen sind. Also schlug ich den Kragen hoch und las den Namen.

Ich erinnere mich, wie ich auf dem festen Sandstreifen zwischen den Kiesbänken den Strand entlangstolperte und mich irgendwie die kleine Treppe hochschleppte. Oben lief ich über die Klippenstraße zum Seminar zurück. Es war nur eine halbe Meile bis dorthin, aber mir kam der Weg endlos vor, und das Haus schien sich mit jedem mühsamen Schritt weiter zu entfernen. Mein Herz begann zu hämmern, und meine Beine fühlten sich an, als ob die Knochen sich auflösen wollten. Und dann hörte ich den Wagen. Als ich mich umdrehte, sah ich ihn von der Zufahrt her einbiegen und über die unbefestigte Straße längs der Klippen auf mich zusteuern. Ich stellte mich mitten auf den Weg, winkte mit beiden Armen, und der Wagen hielt. Am Steuer erkannte ich Mr. Gregory.

Ich kann mich nicht erinnern, wie ich es ihm beibrachte. Aber ich sehe mich noch dort stehen, sandverkrustet, mit windzerzaustem Haar und mit fahrigen Händen zum Meer deuten. Er sagte gar nichts, sondern öffnete nur die Beifahrertür, und ich stieg ein. Vernünftigerweise wären wir wohl gleich weitergefahren zum Seminar, doch stattdessen wendete er, und wir stiegen an der Stelle aus, wo die Treppe zum Strand hinunterführt. Im Nachhinein habe ich mich gefragt, ob er mir nicht glaubte und sich erst mit eigenen Augen überzeugen wollte, bevor er Hilfe holte. Wie wir zum Strand kamen, erinnere ich mich nicht; ich sehe uns erst wieder beide neben Ronalds Leichnam stehen. Immer noch schweigend kniete Mr. Gregory sich in den Sand und fing an, mit beiden Händen zu graben. Er trug Lederhandschuhe, was ihm die Arbeit erleichterte. Wortlos schaufelten wir den Sand beiseite und arbeiteten uns fieberhaft bis zum Kopf des Toten vor.

Über den Kordsamthosen trug Ronald nur ein graues Hemd. Wir legten seinen Hinterkopf frei. Es war, als grabe man ein Tier aus, einen toten Hund oder eine Katze. Der Sand, der in den tieferen Schichten noch feucht war, klebte in Ronalds strohblonden Haaren, und als ich versuchte, ihn herauszureiben, spürte ich ihn kalt und körnig an den Handflächen.

Mr. Gregory sagte streng: »Rühren Sie ihn nicht an!« Und ich zog meine Hände so rasch zurück, als hätte ich mich verbrannt. Dann sagte er ganz ruhig: »Wir lassen ihn lieber genauso liegen, wie wir ihn gefunden haben. Seine Identität steht ja zweifelsfrei fest.«

Ich wusste, dass er tot war, aber trotzdem dachte ich, dass wir ihn umdrehen sollten, denn ich hatte die verrückte Idee, wir könnten es doch noch mit Mund-zu-Mund-Beatmung versuchen. Ich weiß, dass das unsinnig war, aber ich hatte einfach das Gefühl, wir müssten irgendwas tun. Doch Mr. Gregory zog seinen linken Handschuh aus und legte zwei Finger an Ronalds Hals. »Er ist tot«, sagte er, »natürlich ist er tot. Wir können nichts mehr für ihn tun.«

Einen Augenblick lang knieten wir beide stumm rechts und links von Ronald. Es muss ausgesehen haben, als beteten wir, und ich hätte auch ein Gebet für ihn gesprochen, nur konnte ich mich nicht auf die rechten Worte besinnen. Und dann kam die Sonne heraus, und auf einmal wirkte die Szene ganz unwirklich, so als posierten wir beide für ein Farbfoto. Alles war leuchtend hell und klar umrissen. Die Sandkörner in Ronalds Haaren glitzerten wie Lichtpünktchen.

Mr. Gregory sagte: »Wir müssen Hilfe holen, die Polizei rufen. Macht es Ihnen etwas aus, hier bei ihm zu warten? Es dauert nicht lange. Sie können auch mitkommen, wenn Ihnen das lieber ist, aber es wäre wohl besser, wenn einer von uns hier bliebe.«

»Gehen Sie nur!«, sagte ich. »Mit dem Wagen sind Sie schneller. Mir macht es nichts aus zu warten.«

Ich sah ihm nach, als er, so rasch es ging, durch den groben Strandkies auf die Lagune zulief, dann das kleine Kap umrundete und aus meinem Gesichtsfeld verschwand. Eine Minute später hörte ich Motorengeräusch und wusste, er war auf dem Weg zum Seminar. Ich rutschte von dem Sandhaufen herunter und setzte mich ein Stück weit von der Leiche entfernt auf die Steine, grub die Fersen in den Kies und verlagerte so lange das Gewicht, bis ich es halbwegs bequem hatte. Die untere Kiesschicht war noch feucht vom nächtlichen Regen, und klamme Kälte drang durch meine Baumwollhosen. Ich schlang die Arme um die Knie und blickte hinaus aufs Meer.

Und während ich dort saß, dachte ich zum ersten Mal seit Jahren wieder an Mike. Er kam ums Leben, als sein Motorrad auf der A1 ins Schleudern geriet und gegen einen Baum prallte. Da waren wir noch keine zwei Wochen von der Hochzeitsreise zurück und kannten uns nicht einmal ein Jahr. Ich war schockiert und fassungslos über seinen Tod, aber richtig um ihn getrauert habe ich nicht. Damals hielt ich das, was ich empfand, für Trauer, doch heute weiß ich es besser. Ich war verliebt in Mike, aber geliebt habe ich ihn nicht. Liebe muss wachsen, sie kommt erst, wenn man miteinander lebt und füreinander sorgt, und diese Zeit war uns nicht vergönnt. Als er tot war, wusste ich, dass ich von nun an die verwitwete Margaret Munroe sein würde, aber ich fühlte mich immer noch wie Margaret Parker, ledig, einundzwanzig Jahre alt, seit kurzem staatlich geprüfte Krankenschwester. Als ich merkte, dass ich schwanger war, erschien mir auch das ganz unwirklich. Und als das Baby zur Welt kam, schien es nichts mit Mike und unserer kurzen gemeinsamen Zeit zu tun zu haben und mit mir auch nicht. Die Gefühlsbindung stellte sich erst später ein und war vielleicht gerade deshalb umso stärker. Als Charlie starb, trauerte ich um sie beide, aber an Mikes Gesicht kann ich mich immer noch nicht genau erinnern.

Mir war bewusst, dass hinter mir Ronalds Leichnam lag, aber es war doch leichter, nicht direkt neben ihm zu sitzen. Es gibt Menschen, die bei der Totenwache in der Gegenwart des Verstorbenen etwas Tröstliches finden, aber mir ging es nicht so, nicht mit Ronald. Alles, was ich empfand, war tiefe Trauer. Nicht um diesen armen Jungen, nicht einmal um Charlie oder Mike oder gar um mich, sondern eine allgemeine Traurigkeit, die alles um mich her zu durchdringen schien, die frische Brise auf meiner Wange, den Himmel und die paar aufgetürmten Wolken, die fast bedächtig über den blauen Horizont segelten, ja sogar das Meer. Unwillkürlich gedachte ich all der Menschen, die an dieser Küste gelebt hatten und gestorben waren, und der Gebeine, die eine Meile tief unter den Wellen in den weiten Friedhöfen des Meeres ruhen. Ihnen und denen, die sie liebten, muss ihr Leben damals kostbar gewesen sein, aber nun waren sie tot, und es war gerade so, als ob sie nie existiert hätten. In hundert Jahren wird sich auch niemand mehr an Charlie, Mike oder mich erinnern. Unser aller Leben ist so unbedeutend wie ein einzelnes Sandkorn. Über diesen Gedanken wurde mein Kopf ganz leer, bis ich nicht einmal mehr Trauer empfand. Ich schaute einfach hinaus aufs Meer, und mit der Erkenntnis, dass am Ende nichts wirklich zählt und dass alles, was uns bleibt, die Freuden oder Leiden des Augenblicks sind, kam ein großer Friede über mich.

Ich habe wohl wie in Trance dort gesessen, denn ich hörte und sah so lange nichts von den drei Männern, die sich näherten, bis vernehmliche Schritte über den Kies knirschten und sie fast vor mir standen. Pater Sebastian und Mr. Gregory stapften nebeneinander her. Pater Sebastian hatte sich zum Schutz gegen den Wind fest in seine schwarze Kutte gehüllt. Beide hielten den Kopf gesenkt und marschierten so stramm daher wie zwei Soldaten. Pater Martin war ein ganzes Stück hinter ihnen und stolperte mühsam über Kies und Geröll. Ich weiß noch, dass ich dachte, es sei nicht nett von den beiden anderen, nicht auf ihn zu warten.

Es war mir peinlich, dass sie mich im Sitzen überraschten. Als ich aufstand, fragte Pater Sebastian: »Alles in Ordnung, Margaret?«

Ich sagte: »Ja, Pater«, und ging beiseite, als die drei vor den Leichnam traten.

Pater Sebastian schlug das Kreuz, und dann sagte er: »Das ist eine Katastrophe.«

Ich dachte gleich, dass das nicht gerade der passende Ausdruck war, aber ich wusste auch, dass Pater Sebastian in dem Moment nicht nur an Ronald Treeves dachte, sondern an das Seminar.

Er bückte sich und legte seine Hand an Ronalds Hals, aber Mr. Gregory sagte ziemlich heftig: »Natürlich ist er tot! Und wir sollten die Leiche lieber nicht berühren.«

Pater Martin stand etwas abseits. Ich sah, wie er die Lippen bewegte, und ich glaube, er hat gebetet.

Pater Sebastian sagte: »Wenn Sie so gut sein wollen, ins Seminar zurückzufahren und dort auf die Polizei zu warten, Gregory, dann bleiben Pater Martin und ich hier. Margaret nehmen Sie besser mit. Das war ein arger Schock für sie. Seien Sie so lieb und bringen Sie sie zu Mrs. Pilbeam. Wenn Sie ihr erklären, was passiert ist, wird sie Margaret einen Tee kochen und sich um sie kümmern. Aber die beiden sollen nichts verlauten lassen, ehe ich das Seminar informiert habe. Falls die Polizei mit Margaret sprechen will, vertrösten Sie sie auf später.«

Es ist komisch, aber ich erinnere mich, dass ich ein bisschen irritiert war, weil er zu Mr. Gregory gesprochen hatte, als ob ich gar nicht da wäre. Und eigentlich wollte ich auch nicht zu Ruby Pilbeam. Ich mag Ruby, die immer hilfsbereit, aber nie aufdringlich ist, doch jetzt wollte ich einfach nur nach Hause.

Pater Sebastian kam, legte mir die Hand auf die Schulter und sagte: »Sie waren sehr tapfer, danke, Margaret! Gehen Sie jetzt mit Mr. Gregory! Ich komme nachher zu Ihnen. Aber erst einmal werden Pater Martin und ich bei Ronald wachen.«

Es war das erste Mal, dass einer den Namen des Jungen ausgesprochen hatte.

Im Wagen schwieg Mr. Gregory zunächst, dann sagte er: »Ein merkwürdiger Tod. Ich frage mich, was der Leichenbeschauer davon halten wird – oder, wenn’s hart auf hart kommt, die Polizei.«

»Bestimmt war’s ein Unfall«, sagte ich.

»Aber ein sehr merkwürdiger, finden Sie nicht?« Und als ich nicht antwortete, fuhr er fort: »Das ist sicher nicht der erste Leichnam, den Sie gesehen haben. Sie sind wohl mit dem Tod vertraut.«

»Ich bin gelernte Krankenschwester, Mr. Gregory.«

Ich dachte an die erste Leiche, die ich vor so vielen Jahren als achtzehnjährige Schwesternschülerin gesehen, die erste, die ich aufgebahrt hatte. Damals ging es in der Krankenpflege noch anders zu als heute. Wir bahrten die Toten noch selber auf; schweigend und in aller Ehrfurcht geschah das und hinter schützenden Wandschirmen. Meine erste Stationsschwester kam immer dazu und betete mit uns, ehe wir anfingen. Sie pflegte zu sagen, dass dies der letzte Dienst sei, den wir unseren Patienten erweisen könnten. Aber davon wollte ich Mr. Gregory nichts erzählen.

»Der Anblick einer Leiche«, sagte er, »bietet jedes Mal die tröstliche Gewissheit, dass wir vielleicht wie Menschen leben, aber wie die Tiere sterben. Ich persönlich empfinde das als Erleichterung. Denn etwas Entsetzlicheres als das ewige Leben kann ich mir nicht vorstellen.«

Auch jetzt schwieg ich. Nicht, dass ich etwas gegen ihn hätte: Wir haben bloß kaum Kontakt miteinander. Ruby Pilbeam putzt einmal die Woche sein Cottage und besorgt seine Wäsche. Das ist eine private Abmachung zwischen den beiden. Aber er und ich, wir standen nie auf nachbarlichem Fuß, und ich war nicht in der Stimmung, jetzt damit anzufangen.

Der Wagen bog zwischen den beiden Ziegelsäulen westwärts ab und hielt auf dem Hof. Während er mir mit meinem Gurt half, sagte Mr. Gregory: »Ich komme noch rasch mit zu Mrs. Pilbeam. Falls sie nicht da sein sollte, nehme ich Sie mit zu mir. Wir können jetzt beide einen Drink vertragen.«

Aber Ruby war zu Hause, worüber ich dann doch froh war. Mr. Gregory erklärte ihr ganz kurz, was geschehen war, und sagte dann: »Pater Martin und Pater Sebastian sind noch bei der Leiche, und die Polizei wird auch bald eintreffen. Bitte sprechen Sie mit niemandem darüber, bis Pater Sebastian zurück ist. Er wird dann das ganze Seminar informieren.«

Als er fort war, machte Ruby mir wirklich einen Tee – heiß und stark war der und sehr wohltuend. Sie umsorgte mich ganz rührend, aber was genau sie gesagt oder getan hat, daran erinnere ich mich nicht mehr. Ich habe nicht viel gesprochen, aber das erwartete sie auch gar nicht. Sie behandelte mich wie eine Kranke, setzte mich in einen Sessel vor dem Kamin, schaltete zwei Strahler des Elektroöfchens ein, für den Fall, dass ich noch unter Schock stand und vielleicht fror, und sie schloss die Vorhänge, damit ich mich, wie sie es ausdrückte, »richtig schön ausruhen« könne.

Es dauerte wohl eine Stunde, bis die Polizei eintraf, ein ziemlich junger Sergeant mit walisischem Akzent. Er war geduldig und freundlich, und ich antwortete ganz gefasst auf seine Fragen. Auch wenn ich nicht viel zu berichten hatte. Er wollte wissen, wie gut ich Ronald gekannt, wann ich ihn zuletzt gesehen hätte und ob er in jüngster Zeit depressiv gewesen sei. Ich sagte, das letzte Mal gesehen hätte ich ihn am Abend zuvor, auf dem Weg zu Mr. Gregorys Cottage, vermutlich zu seiner Griechischstunde. Das Trimester hatte eben erst begonnen, und ich war ihm bis dahin noch nicht begegnet. Ich hatte den Eindruck, dass der Sergeant – ich glaube, er hieß Jones oder Evans, auf jeden Fall hatte er einen walisischen Namen –, also mir war so, als tue es ihm Leid, gefragt zu haben, ob Ronald depressiv gewesen sei. Jedenfalls sagte er, der Fall scheine recht eindeutig, stellte Ruby noch einmal die gleichen Fragen wie mir und ließ uns dann allein.

Als das Seminar sich vor der Fünf-Uhr-Andacht in der Bibliothek versammelte, teilte Pater Sebastian allen mit, dass Ronald tot war. Die meisten Studenten ahnten da schon, dass etwas Schlimmes passiert war. Polizeiautos und Leichenwagen fahren schließlich nicht unbemerkt vor. Ich ging nicht mit in die Bibliothek, und so habe ich auch Pater Sebastians Ansprache nicht gehört. Ich wollte zu dem Zeitpunkt nur noch eins: allein sein. Aber am späteren Abend brachte mir Raphael Arbuthnot, der Studentensprecher, ein kleines Usambaraveilchen mit den besten Wünschen aller Kandidaten. Einer von ihnen muss nach Pakefield oder Lowestoft gefahren sein, um es zu kaufen. Als er mir den Blumentopf überreichte, beugte Raphael sich nieder und küsste mich auf die Wange. »Es tut mir so Leid, Margaret«, sagte er. Was man in einem solchen Augenblick eben sagt, doch es klang nicht wie ein Gemeinplatz. Es hörte sich eher an wie eine Entschuldigung.

Zwei Nächte später begannen die Albträume. Bis dahin hatte ich nie unter bösen Träumen zu leiden, nicht einmal als junge Lernschwester nach meiner ersten Begegnung mit dem Tod. Die Träume sind schrecklich, und jetzt sitze ich jeden Abend bis spätnachts vor dem Fernseher und fürchte mich vor dem Moment, da die Müdigkeit mich ins Bett treibt. Es ist immer der gleiche Traum. Ronald Treeves steht neben meinem Bett. Er ist nackt, nasser Sand klebt auf seiner Haut, seinem Gesicht und in seinem blonden Haar. Nur die Augen sind frei, und die schauen mich so vorwurfsvoll an, als wollten sie fragen, warum ich nicht mehr getan hätte, um ihn zu retten. Ich weiß, dass ich nichts hätte tun können. Ich weiß, dass er längst tot war, als ich ihn fand. Aber trotzdem erscheint er mir Nacht für Nacht mit diesem vorwurfsvoll anklagenden Blick, und der nasse Sand löst sich klumpenweise von seinem unansehnlichen, schwammig aufgedunsenen Gesicht.

Vielleicht wird er mich jetzt, wo ich alles aufgeschrieben habe, in Ruhe lassen. Ich halte mich nicht für überspannt, doch irgendetwas an Ronalds Tod ist sonderbar, etwas, woran ich mich erinnern sollte, aber es rumort nur immerfort in meinem Kopf herum, ohne dass ich es zu fassen kriege. Trotzdem, etwas sagt mir, dass der Tod von Ronald Treeves kein Ende war, sondern ein Anfang.

2

Der Anruf für Dalgliesh kam um zehn Uhr vierzig, kurz bevor er von einer Sitzung des Ausschusses zur Integrationsförderung in sein Büro zurückkehrte. Das Treffen hatte – wie immer bei solchen Gremien – länger gedauert als vorgesehen, und ihm blieben nur noch fünfzig Minuten, bis er mit dem Polizeichef im Büro des Innenministers im Unterhaus zu erscheinen hatte. Gerade noch genügend Zeit für einen Kaffee und um ein paar Telefonate zu erledigen. Aber er saß kaum am Schreibtisch, als seine Assistentin den Kopf zur Tür hereinsteckte.

»Mr. Harkness bittet Sie, noch rasch in seinem Büro vorbeizuschauen. Sir Alred Treeves ist bei ihm.«

Was hatte das nun zu bedeuten? Sir Alred wollte natürlich etwas, wie eigentlich alle, die einen leitenden Beamten des Yard aufsuchten. Und was Sir Alred wollte, das setzte er auch durch. Man brachte es nicht bis zum Vorstand eines der erfolgreichsten multinationalen Konzerne ohne ein instinktives Gespür für die diffizile Klaviatur der Macht – im Kleinen wie im Großen. Wie alle, die mit offenen Ohren im einundzwanzigsten Jahrhundert angekommen waren, kannte natürlich auch Dalgliesh Sir Alreds Ruf. Der Mann galt als fairer, ja großzügiger Chef eines leistungsstarken Stabes, als Mäzen, der aus seinem Treuhandvermögen freigebig für karitative Zwecke spendete, und als renommierter Sammler zeitgenössischer europäischer Kunst. Vorzüge, die freilich von Voreingenommenen leicht umgemünzt werden konnten; dann erschien Treeves als einer, der Versager unnachsichtig schasste, sich werbeträchtig als Förderer medienwirksamer Belange in Szene setzte und als Investor auf langfristige Kapitalerträge spekulierte. Selbst sein Ruf als herrischer Choleriker war ambivalent. Da er seine Grobheiten willkürlich und ohne Ansehen der Person austeilte und die Mächtigen ebenso darunter zu leiden hatten wie die Schwachen, bewunderte man ihn letztlich als aufrechten Verfechter des Gleichheitsprinzips.

Als Dalgliesh mit dem Lift in den siebenten Stock hinauffuhr, erwartete er sich zwar nicht viel Gutes, aber seine Neugier war geweckt. Zumindest würde die Unterredung relativ kurz ausfallen, denn um pünktlich im Innenministerium zu sein, würde er um Viertel nach elf aufbrechen müssen. Und wenn es um Prioritäten ging, war dem Innenminister selbst einem Sir Alred Treeves gegenüber der Vorrang sicher.

Der stellvertretende Polizeichef und Sir Alred standen neben dem Schreibtisch, und als Dalgliesh eintrat, wandten beide sich nach ihm um. Wie oft bei Prominenten, die man bislang nur aus den Medien kannte, war auch bei Treeves der erste Eindruck gewöhnungsbedürftig. Er war stämmiger als im Fernsehen, seine Gesichtszüge waren weniger scharf konturiert, ja, die ganze Erscheinung wirkte nicht so markig und attraktiv wie am Bildschirm. Dafür kam der Eindruck des Machtmenschen, der seine Position sichtlich genoss, in natura noch stärker zum Tragen. Sir Alred hatte die Eigenheit, sich wie ein wohlhabender Landwirt zu kleiden: Außer bei hochoffiziellen Anlässen trug er stets gut geschnittene Tweedanzüge. Und wirklich hatte er etwas Bodenständiges an sich mit den breiten Schultern, den leicht geröteten Wangen, der vorspringenden Nase und dem ungebärdigen Haar, das kein Friseur zu bändigen vermochte. Es war sehr dunkel, fast schwarz mit einer silbernen Strähne in der Mitte, von der Stirn nach hinten gekämmt. Bei einem Mann, der mehr Wert auf sein Äußeres legte, wäre Dalgliesh womöglich der Verdacht gekommen, diese Strähne könnte gefärbt sein.

Als Dalgliesh vor ihm stand, musterte Treeves ihn ganz unverhohlen unter buschigen Brauen.

»Ich glaube, die Herren kennen sich«, sagte Harkness.

Sie gaben sich die Hand. Sir Alreds Hand war kühl und kräftig, aber er zog sie gleich wieder zurück, wie um zu unterstreichen, dass dieser Händedruck nur eine Formalität gewesen sei. »Wir sind uns einmal begegnet, ja«, sagte er. »Ende der achtziger Jahre, bei einer Tagung des Innenministeriums, nicht wahr? Über strategische Maßnahmen zur Sanierung von Großstädten. Ich weiß nicht, wie ich da hineingeraten bin.«

»Ihr Konzern hat eines der Projekte im Rahmen der Initiative zur Stadterneuerung mit einer großzügigen Spende bedacht. Ich glaube, Sie wollten sich persönlich davon überzeugen, dass das Geld auch sinnvoll verwendet wurde.«

»Richtig, ja. Die Chancen standen allerdings ziemlich schlecht. Junge Menschen wollen eine gut bezahlte Arbeit, für die es sich lohnt, morgens aufzustehen, und keine Ausbildung für Berufe, die es gar nicht gibt.«

Dalgliesh erinnerte sich an den Anlass. Es war die übliche perfekt inszenierte PR-Aktion gewesen. Von den teilnehmenden hohen Beamten oder Ministern hatte sich kaum einer viel davon versprochen, und es war auch kaum etwas dabei herausgekommen. Treeves hatte eine Reihe sachdienlicher Fragen gestellt, die Antworten skeptisch kommentiert und war noch vor dem Resümee des Innenministers gegangen. Warum hatte er sich überhaupt die Mühe gemacht zu kommen, und warum hatte er für das Projekt gespendet? Vielleicht war auch das eine PR-Aktion gewesen.

Harkness deutete zerstreut auf die schwarzen Drehsessel vor dem Fenster und murmelte etwas von Kaffee.

»Nein, danke, nicht für mich«, sagte Treeves schroff und in einem Ton, als hätte man ihm ein esoterisches und um drei viertel elf am Vormittag ganz indiskutables Getränk angeboten.

Sie setzten sich mit der drohenden Wachsamkeit dreier Mafiabosse, die zusammengekommen sind, um ihr jeweiliges Territorium zu verteidigen. Treeves sah auf seine Uhr. Sicher hatte er für diese Unterredung einen Sondertermin erhalten. Er war vielleicht sogar eigenmächtig erschienen, ohne vorherige Anmeldung und ohne sein Anliegen bekannt zu geben. Damit war er natürlich im Vorteil. Er war einfach von der Überzeugung ausgegangen, dass der stellvertretende Polizeichef Zeit für ihn finden würde, und er hatte Recht behalten.

Jetzt sagte er: »Vor zehn Tagen kam mein älterer Sohn Ronald – übrigens ein Adoptivkind – bei einem Klippeneinsturz in Suffolk ums Leben. Sandrutsch wäre der treffendere Ausdruck. Die Klippen südlich von Lowestoft werden schon seit dem siebzehnten Jahrhundert vom Meer ausgehöhlt. Der Junge ist unter dem Sand erstickt. Ronald studierte im Priesterseminar St. Anselm am Ballard’s Mere, einer altanglikanischen Einrichtung mit Weihrauch und Glockengeläut.« Er wandte sich an Dalgliesh. »Sie kennen sich doch in diesen Kreisen aus, oder? War Ihr Vater nicht Pastor?«

Und woher, fragte sich Dalgliesh, wusste Sir Alred nun das wieder? Wahrscheinlich hatte er es irgendwann gehört, sich dunkel daran erinnert und jetzt einen seiner Lakaien beauftragt, es zu recherchieren, bevor er sich zu dieser Unterredung aufmachte. Ein Mann wie er informierte sich prinzipiell so umfassend wie möglich über die Leute, mit denen er zu tun hatte. Wenn dabei Nachteiliges ans Licht kam, umso besser, und im Übrigen war jedes persönliche Detail, über das er ohne Wissen der Gegenseite verfügte, ein willkommenes und potenziell nützliches Machtinstrument.

»Ja, er war anglikanischer Pfarrer in Norfolk«, sagte Dalgliesh.

»Ihr Sohn studierte Theologie, um Geistlicher zu werden?«, fragte Harkness.

»Meines Wissens taugt das, was man ihn in St. Anselm lehrt, zu keinem anderen Beruf.«

Dalgliesh sagte: »Über den Toten in Suffolk stand etwas im Polizeibericht, aber ich erinnere mich nicht, dass eine gerichtliche Untersuchung erwähnt wurde.«

»Kein Wunder. Der Fall wurde sehr diskret behandelt. Tod durch Unfall. Dabei hätte man die Möglichkeit einer Straftat offen lassen sollen. Und wenn der Rektor und die Mehrzahl des Kollegiums nicht dagesessen hätten wie eine Phalanx schwarzgewandeter Leibwächter, dann hätte der Gerichtsmediziner wahrscheinlich auch den Mut gehabt, sich eine eigene Meinung zu bilden.«

»Sie waren dabei, Sir Alred?«

»Nein, aber mein Anwalt. Ich war in China, zu schwierigen Vertragsverhandlungen in Peking. Zur Einäscherung war ich wieder hier. Wir haben den Leichnam nach London überführen lassen. St. Anselm hat irgendeinen Gedenkgottesdienst – ich glaube, es nannte sich Requiem – ausgerichtet, aber weder meine Frau noch ich haben daran teilgenommen. Ich habe mich dort nie wohl gefühlt. Gleich nach der gerichtlichen Untersuchung habe ich dafür gesorgt, dass mein Chauffeur und ein zweiter Fahrer Ronalds Porsche zurückholten, und das Seminar händigte ihnen seine Kleidung, seine Brieftasche und die Armbanduhr aus. Norris, mein Chauffeur, brachte das Paket mit. Viel war nicht drin. Die Studenten sind gehalten, nicht mehr als das Nötigste an Kleidung mitzubringen, einen Anzug, zwei Paar Jeans nebst Hemden und Pullovern, Schuhe und die schwarze Soutane, die die Seminaristen zu tragen haben. Ronald hatte natürlich auch ein paar Bücher, aber die habe ich St. Anselm für die Bibliothek überlassen. Schon merkwürdig, wie rasch man ein Menschenleben aufräumen kann. Tja, und dann bekam ich vorgestern das da.«

Sir Alred holte in aller Ruhe seine Brieftasche heraus und entnahm ihr ein Blatt Papier, das er Dalgliesh reichte. Der überflog es und gab es dem stellvertretenden Polizeichef.

Harkness las laut vor: »Warum stellen Sie keine Nachforschungen über den Tod Ihres Sohnes an? Kein Mensch glaubt wirklich an einen Unfall. Aber diese Pfaffen werden ihrem guten Namen zuliebe alles vertuschen. In diesem Seminar geschieht so manches, was endlich mal an die Öffentlichkeit gehörte. Wollen Sie die Schuldigen ungestraft davonkommen lassen?«

Treeves sagte: »Für mich grenzt das hart an eine Mordanklage.«

Harkness gab Dalgliesh den Brief zurück. »Aber ohne Beweise«, sagte er, »ohne ein mögliches Motiv und ohne die Nennung eines Verdächtigen könnte genauso gut ein Witzbold dahinter stecken, oder? Vielleicht jemand, der dem Seminar schaden will?«

Dalgliesh wollte Treeves den anonymen Brief zurückgeben, doch der winkte unwirsch ab. »Natürlich«, sagte er. »ist das eine Möglichkeit, und ich nehme an, Sie werden sie nicht ausschließen. Ich persönlich nehme die Sache allerdings ernster. Natürlich ist der Wisch auf einem Computer erstellt worden, also keine Chance auf das notorische verrutschte e, das ständig in Kriminalromanen herumgeistert. Und nach Fingerspuren brauchen Sie auch nicht zu suchen, das habe ich bereits veranlasst. Natürlich vertraulich. Ergebnis negativ. Aber ich hatte auch nichts anderes erwartet. Im Übrigen würde ich sagen, wir haben es mit einem gebildeten Schreiberling zu tun; er – oder sie – ist sattelfest in Orthographie und Interpunktion. Und in diesem unterbelichteten Zeitalter würde ich da eher auf jemanden in mittleren Jahren tippen als auf einen jungen Menschen.«

»Und so formuliert, dass Sie höchstwahrscheinlich darauf reagieren werden.«

»Woraus schließen Sie das?«

»Nun, Sie sind hier, Sir, oder?«

Harkness fragte: »Sie sagten, Ihr Sohn sei ein Adoptivkind. Aus welchen Verhältnissen stammt er denn?«

»Aus gar keinen. Seine Mutter war bei seiner Geburt vierzehn, sein Vater ein Jahr älter. Gezeugt wurde er an einer Säule in der Westway-Unterführung. Er war weiß, gesund und neugeboren – ein Wunschprodukt auf dem Adoptionsmarkt. Freiheraus gesagt: Wir hatten Glück, dass wir ihn bekamen. Aber warum fragen Sie?«

»Sie sagten, Sie betrachten dieses anonyme Schreiben als Mordanklage. Da drängt sich mir die Frage auf, wer eventuell von seinem Tod profitieren würde.«

»Jeder Tod ist für irgendjemanden von Vorteil. In diesem Fall ist der einzige Nutznießer mein zweiter Sohn Marcus, dessen Treuhandvermögen sich bei Erreichen seines dreißigsten Lebensjahres nun vergrößern wird. Und auch sein Erbe wird eines Tages größer ausfallen als andernfalls zu erwarten gewesen wäre. Doch da er zur fraglichen Zeit in der Schule war, können wir ihn ausschließen.«

»Ronald hatte Ihnen nicht geschrieben oder davon gesprochen, dass er deprimiert sei oder unglücklich?«

»Mir gegenüber nicht, nein, aber ich bin vermutlich der Letzte, dem er sich anvertraut hätte. Doch ich glaube, wir verstehen einander nicht richtig. Ich bin nicht hier, um mich verhören zu lassen oder mich an Ihren Ermittlungen zu beteiligen. Das wenige, was ich weiß, habe ich Ihnen mitgeteilt. Jetzt möchte ich, dass Sie weitermachen.«

Harkness sah Dalgliesh an. »Das ist natürlich Sache der Polizei von Suffolk. Eine kompetente Truppe.«

»Daran zweifle ich nicht. Ich nehme an, sie werden vom Polizeiinspektor Ihrer Majestät überprüft und bekommen einmal jährlich ihre Kompetenz bescheinigt. Aber Suffolk war bereits an der ursprünglichen Untersuchung beteiligt. Und jetzt möchte ich, dass Sie übernehmen. Genauer gesagt, ich wünsche, dass Commander Dalgliesh übernimmt.«

Harkness sah Dalgliesh an und wollte offenbar Einspruch erheben, besann sich dann aber eines Besseren.

Dalgliesh sagte: »Bei mir steht nächste Woche ein kurzer Urlaub an, und ich habe vor, etwa eine Woche in Suffolk zu verbringen. Ich kenne St. Anselm. Ich könnte mal mit der Kommunalpolizei reden und mit den Patres im Seminar, um festzustellen, ob ein Prima-facie-Fall vorliegt, der weitere Ermittlungen rechtfertigt. Aber nachdem der Befund der Gerichtsmedizin vorliegt und Ihr Sohn bereits eingeäschert wurde, halte ich es für höchst unwahrscheinlich, dass jetzt noch neue Erkenntnisse ans Licht kommen.«

Harkness hatte seine Stimme wieder gefunden. »Eine ganz unübliche Vorgehensweise.«

Treeves erhob sich. »Sie mag unüblich sein, aber mir erscheint sie völlig plausibel. Ich wünsche Diskretion, darum will ich mich nicht wieder an die Behörden vor Ort wenden. Die Lokalpresse hat schon genug Staub aufgewirbelt, als der Fall bekannt wurde. Ich will keine Schlagzeilen in den Boulevardblättern, die insinuieren, dass es bei Ronalds Tod nicht mit rechten Dingen zugegangen sei.«

»Aber Sie glauben das doch auch?«, warf Harkness ein.

»Ja, natürlich. Ronalds Tod war entweder ein Unfall, Selbstmord oder Mord. Das Erste ist unwahrscheinlich, das Zweite scheidet aus, bleibt also nur die dritte Möglichkeit. Sie werden sich natürlich mit mir in Verbindung setzen, wenn Sie zu einem Schluss gekommen sind.«

»Waren Sie eigentlich glücklich mit der Berufswahl Ihres Sohnes, Sir Alred?«, fragte Harkness. Und nach einer kleinen Pause setzte er hinzu: »Oder, sagen wir, mit seiner Berufung.«

Etwas in seiner Stimme, ein schaler Kompromiss zwischen taktvoller Erkundung und Verhörston, verriet, dass er für seine Frage keine gute Aufnahme erwartete, und er tat recht daran.

Sir Alreds Stimme war ruhig, enthielt aber eine unmissverständliche Warnung. »Was soll das heißen, bitte?«

Nachdem er sich einmal vorgewagt hatte, mochte sich Harkness nicht einschüchtern lassen. »Ich habe mich nur gefragt, ob Ihr Sohn etwas auf dem Herzen hatte, einen besonderen Grund zur Sorge.«

Sir Alred sah ostentativ nach der Uhr. »Sie wollen auf Selbstmord hinaus. Ich dachte, ich hätte mich deutlich ausgedrückt. Selbstmord scheidet aus. Warum zum Teufel hätte er sich umbringen sollen? Er hatte doch erreicht, was er wollte.«

Dalgliesh sagte ruhig: »Aber wenn es nun nicht das war, was Sie wollten?«

»Natürlich war’s das nicht! Ein Beruf ohne Zukunft. Wenn die Mitgliederzahlen weiter so schrumpfen wie bisher, dann ist die anglikanische Kirche in zwanzig Jahren am Ende. Oder sie wird zu einer exzentrischen Sekte, die sich dem Erhalt alten Aberglaubens und historischer Kirchen widmet – sofern der Staat die dann nicht schon als Nationaldenkmäler übernommen hat. Kann sein, dass die Menschen sich die Illusion eines überirdischen Waltens erhalten wollen. Im Großen und Ganzen glauben sie zweifellos an Gott, und der Gedanke, dass mit dem Tod alles vorbei sein könnte, ist nicht angenehm. Aber sie haben aufgehört, an den Himmel zu glauben, und sie haben keine Angst mehr vor der Hölle, also werden sie auch nicht wieder anfangen zur Kirche zu gehen. Roland war intelligent, er hatte eine gute Schulbildung, und die Welt stand ihm offen. Er war nicht dumm. Er hätte etwas aus seinem Leben machen können. Er kannte meine Einstellung, und zwischen uns war das Thema abgeschlossen. Er hätte seinen Kopf bestimmt nicht unter ein paar Tonnen Sand gesteckt, nur um mir eins auszuwischen.«

Treeves nickte Harkness und Dalgliesh kurz zu. Die Unterredung war beendet. Dalgliesh fuhr mit ihm im Lift hinunter und begleitete ihn dann hinaus zu seinem Mercedes, der just in dem Moment vorgefahren war. Das Timing war so perfekt, wie Dalgliesh es erwartet hatte.

Er hatte sich schon abgewandt, als er gebieterisch zurückbeordert wurde.

Sir Alred steckte den Kopf aus dem Wagenfenster und sagte: »Ich nehme an, Sie haben auch schon an die Möglichkeit gedacht, dass man Ronald anderswo getötet und seinen Leichnam später an den Strand geschafft hat?«

»Man kann, glaube ich, davon ausgehen, Sir Alred, dass darauf auch die Polizei in Suffolk gekommen ist.«

»Ich weiß nicht, ob ich Ihre Zuversicht teile. Jedenfalls ist es ein Hinweis, den Sie im Auge behalten sollten.«

Schon im Begriff, seinem Chauffeur, der reg- und ausdruckslos wie eine Statue am Steuer saß, den Befehl zur Abfahrt zu geben, setzte er, wie einem spontanen Einfall folgend, hinzu: »Da wäre noch eine Frage, die mich fasziniert. Ist mir übrigens in der Kirche eingefallen. Von Zeit zu Zeit zeige ich mich dort, beim jährlichen City-Gottesdienst, Sie wissen schon. Meine Frage betrifft das Glaubensbekenntnis.«

Dalgliesh war geübt darin, sich etwaige Überraschung nicht anmerken zu lassen. Er fragte mit ernster Miene: »Um welches, Sir Alred?«

»Gibt es denn mehr als eins?«

»Drei, um genau zu sein.«

»Großer Gott! Gut, nehmen Sie eins davon. Der Inhalt ist doch wohl mehr oder minder gleich. Wie sind sie entstanden? Ich meine, wer hat sie verfasst?«

Dalglieshs Neugier war geweckt, und er war versucht zu fragen, ob Sir Alred seine Frage auch mit seinem Sohn diskutiert habe, aber er hielt sich klug zurück. »Ich denke, ein Theologe könnte Ihnen da eher weiterhelfen als ich, Sir Alred.«

»Sie sind doch ein Pfarrerssohn, oder? Ich dachte, da kennen Sie sich aus. Ich habe nicht die Zeit, mich überall durchzufragen.«

Dalgliesh versetzte sich im Geiste zurück in das Arbeitszimmer seines Vaters im Pfarrhaus von Norfolk. Er rief sich in Erinnerung, was er gelernt oder beim Schmökern in Väterchens Bibliothek aufgeschnappt hatte, Worte, die er heute selten benutzte, die sich aber wohl seit der Kindheit in seinem Kopf festgesetzt hatten. Er sagte: »Das Nizäische Glaubensbekenntnis wurde im vierten Jahrhundert auf dem Konzil von Nizäa formuliert.« Unvermutet fiel ihm auch das Datum ein. »Ich glaube, es war im Jahre 325. Kaiser Konstantin hatte das Konzil einberufen, um die Glaubenslehre der Kirche festzuschreiben und der arianischen Ketzerei Herr zu werden.«

»Warum aktualisiert die Kirche es nicht? Wir orientieren uns mit unserem Verständnis von Medizin, Naturwissenschaft oder dem Wesen des Universums doch auch nicht mehr am vierten Jahrhundert. Genauso wenig wie ich, wenn es um die Belange meiner Firmen geht. Warum auf das Jahr 325 zurückblicken, wenn es um unser Gottesverständnis geht?«

»Ihnen wäre ein Glaubensbekenntnis für das einundzwanzigste Jahrhundert lieber?«, erkundigte sich Dalgliesh, und er war versucht zu fragen, ob Sir Alred vorhabe, eines zu verfassen. Stattdessen sagte er: »Ich bezweifle, dass ein neues Konzil angesichts der geteilten Christenheit zu einem Konsens kommen würde. Die Kirche vertritt gewiss die Ansicht, dass die Bischöfe in Nizäa von göttlicher Eingebung geleitet waren.«

»Es war doch ein reines Männerkonzil, oder? Einflussreicher Männer, die ihre jeweiligen Programme, ihre Vorurteile und Rivalitäten einbrachten. Im Wesentlichen ging es um Macht: Wer bekommt sie, wer tritt sie ab. Sie haben in genügend Ausschüssen gesessen, Sie wissen, wie das funktioniert. Ist Ihnen je einer untergekommen, der von göttlicher Eingebung inspiriert war?«

»Die Arbeitskreise im Innenministerium zugegebenermaßen nicht«, sagte Dalgliesh. »Haben Sie vor, an den Erzbischof zu schreiben oder vielleicht an den Papst?«

Sir Alred warf ihm einen misstrauischen Blick zu, entschied aber offenbar, diese Frotzelei, so es denn eine war, zu ignorieren oder auf sie einzugehen. »Dazu habe ich keine Zeit«, sagte er. »Außerdem liegt das ein bisschen außerhalb meines Reviers. Trotzdem ein interessantes Problem. Man sollte meinen, dass auch die Kirche darauf gestoßen wäre. Also, Sie benachrichtigen mich, falls sich in St. Anselm irgendwas ergibt. Ich bin die nächsten zehn Tage außer Landes, aber es hat keine Eile. Wenn der Junge ermordet wurde, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Wenn er sich umgebracht hat – nun, dann ist das seine Sache, aber wissen möchte ich auch das.«

Er nickte und zog seinen Kopf abrupt zurück. »Also dann, Norris«, sagte er zu seinem Fahrer, »zurück ins Büro!«

Der Wagen rauschte davon. Dalgliesh sah ihm noch einen Moment nach. Bei Sir Alred wusste man auf den ersten Blick, woran man war. Aber war das nicht eine zu optimistische, ja anmaßende Einschätzung? Der Mann war wohl doch komplexer in seiner Mischung aus Naivität und Finesse, aus Arroganz und dieser breit gefächerten Neugier, mit der er sich auf die abwegigsten Themen stürzte und ihnen im Nu kraft seines persönlichen Interesses Relevanz verlieh. Dalgliesh war nach wie vor verwirrt. Dass man bei Ronald Treeves so ohne weiteres auf Tod durch Unfall erkannt hatte, war, wenn auch überraschend, zumindest barmherzig gewesen. Gab es noch einen anderen, womöglich heikleren Grund als väterliche Sorge für Sir Alreds Drängen auf weitere Ermittlungen?

Dalgliesh kehrte zurück in den siebten Stock. Harkness schaute aus dem Fenster. Ohne sich umzudrehen, sagte er: »Ein außergewöhnlicher Mann. Hatte er sonst noch was zu sagen?«

»Er würde gern das Nizäische Glaubensbekenntnis umschreiben.«

»Ein absurder Einfall.«

»Aber vermutlich weniger schädlich für die menschliche Rasse als die meisten seiner sonstigen Unternehmungen.«

»Ich meinte sein Ansinnen, die Zeit eines leitenden Beamten zu beanspruchen, nur um den traurigen Fall seines Sohnes wieder aufzurollen. Aber er wird keine Ruhe geben. Wollen Sie sich mit Suffolk absprechen, oder soll ich das übernehmen?«

»Wir sollten das so behutsam wie möglich angehen. Peter Jackson wurde letztes Jahr als stellvertretender Polizeichef nach Suffolk versetzt. Ich werde mich mit ihm in Verbindung setzen. Ich kenne mich ein bisschen aus in St. Anselm. Als Kind habe ich drei Jahre lang die Sommerferien dort verbracht. Ich glaube zwar nicht, dass vom damaligen Kollegium noch jemand dort ist, aber bei meiner Vorgeschichte werden auch die heutigen Patres mein Erscheinen nicht gar so überraschend finden.«

»Glauben Sie? Die Patres mögen ein weltabgeschiedenes Leben führen, aber ich bezweifle, dass sie so naiv sind. Ein Commander der Londoner Polizeizentrale, der sich für den Unfalltod eines Studenten interessiert? Aber es bleibt uns wohl kaum eine andere Wahl. Treeves wird keine Ruhe geben, und wir können schwerlich ein paar Sergeants in fremdem Revier herumschnüffeln lassen. Aber wenn an diesem Tod etwas Dubioses ist, wird Suffolk den Fall übernehmen müssen, ob das Treeves nun passt oder nicht. Und die Hoffnung, dass die dann im Geheimen ermitteln können, die kann er sich abschminken. Eins kann man Mord nicht absprechen: Ist er einmal bekannt geworden, stehen wir alle auf der gleichen Stufe. Daran kann selbst ein Treeves nicht drehen. Aber es ist doch merkwürdig, oder? Ich meine, dass er sich so ins Zeug legt, es zu seinem persönlichen Anliegen macht. Wenn er den Fall aus der Presse raushalten will, warum ihn dann wieder aufrollen? Und warum nimmt er diesen anonymen Brief so ernst? Er kriegt doch bestimmt jede Menge Post von Verrückten. Man sollte meinen, er hätte diesen Wisch genauso weggeworfen wie den übrigen Mist.«

Dalgliesh schwieg. Was immer der Absender auch für ein Motiv gehabt haben mochte, ihm war der Brief nicht wie das Werk eines Geistesgestörten vorgekommen. Harkness trat noch dichter ans Fenster und starrte mit hochgezogenen Schultern hinaus, als sei ihm die vertraute Kulisse der Türme und Kuppeln auf einmal auf faszinierende Weise fremd.

Er sah sich nicht um und sagte: »Er zeigte kein Mitleid mit dem Jungen, oder? Und es kann nicht leicht für ihn gewesen sein – ich meine den Sohn. Erst wird er adoptiert, vermutlich weil Treeves und seine Frau glaubten, dass sie keine Kinder bekommen können, und dann wird sie doch schwanger, und ein leiblicher Sohn erscheint auf der Bildfläche. Das Original, dein eigen Fleisch und Blut, kein Kind, das einem von der Fürsorge zugeteilt wurde. Ist übrigens gar nicht so ungewöhnlich. Ich kenne auch einen Fall. Das adoptierte Kind hat immer das Gefühl, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in die Familie geraten zu sein.«

Harkness hatte mit kaum beherrschter Heftigkeit gesprochen. Einen Moment herrschte Schweigen, dann sagte Dalgliesh: »Das könnte der Grund sein, das oder Schuldgefühle. Er konnte den Jungen nicht lieben, solange der am Leben war, er kann jetzt, wo er tot ist, nicht einmal um ihn trauern, aber er kann dafür sorgen, dass ihm Gerechtigkeit widerfährt.«

Harkness wandte sich um und sagte schroff: »Was haben die Toten von Gerechtigkeit? Man sollte sich lieber auf Gerechtigkeit für die Lebenden konzentrieren. Aber Sie haben wahrscheinlich Recht. Tun Sie jedenfalls, was Sie können! Ich werde den Chef in Kenntnis setzen.«

Harkness und Dalgliesh nannten sich seit acht Jahren beim Vornamen, und doch hatten diese letzten Sätze geklungen, als würde Harkness einen Sergeant entlassen.

3

Die Akte für die Sitzung beim Innenminister lag auf seinem Schreibtisch bereit; die Anlagen waren sauber tabuliert. Seine Assistentin hatte wie immer effizient gearbeitet. Als er die Papiere in seine Aktentasche steckte und mit dem Lift nach unten fuhr, verscheuchte Dalgliesh die leidigen Tagesgeschäfte aus seinem Kopf und ließ seine Gedanken ungehindert vorausschweifen an die sturmumtoste Küste am Ballard’s Mere.

Er würde also endlich zurückkehren. Warum, fragte er sich, war er nicht schon früher hingefahren? Seine Tante hatte an der Küste von East Anglia gelebt, zuerst in ihrem Cottage und dann in der umgebauten Mühle, und er hätte seine Besuche leicht mit einem Abstecher nach St. Anselm verbinden können. Hatte das instinktive Widerstreben, sich eine Enttäuschung einzuhandeln, ihn zurückgehalten, die Gewissheit, dass man an einen geliebten Ort immer als Urteilender zurückkehrt, belastet mit der traurigen Erbschaft der Jahre? Und er würde als Fremder zurückkehren. Bei seinem letzten Besuch war Pater Martin noch im Kollegium gewesen, aber der musste inzwischen schon lange im Ruhestand sein; er war jetzt sicher an die achtzig. Nur ungeteilte Erinnerungen würde er mitbringen nach St. Anselm. Und er würde uneingeladen kommen und als Polizeibeamter, um, kaum gerechtfertigt, einen Fall wieder aufzurollen, der dem Kollegium in St. Anselm sicher genug Kummer und Peinlichkeiten beschert hatte und den sie endlich überstanden zu haben glaubten. Trotzdem würde er nun dorthin zurückkehren, und er stellte fest, dass er sich auf einmal darauf freute.

Ohne auf das bürokratische Einerlei zwischen Broadway und Parliamentary Square zu achten, ging er die halbe Meile bis zum Innenministerium zu Fuß. Vor seinem inneren Auge entfaltete sich dabei eine beschaulichere, weniger hektische Szenerie: die bröckeligen, steil zum Strand hin abfallenden Sandklippen, auf die der Regen trommelt, die eichenen Buhnen, halb zerstört von jahrhundertelanger Ebbe und Flut, aber immer noch dem Ansturm des Meeres trotzend, die Schotterstraße, die einst eine Meile landeinwärts verlief, jetzt aber dem Klippenrand gefährlich nahe gerückt war. Und endlich St. Anselm, die beiden verfallenen Tudorsäulen, die den Vorhof flankierten, das eisenbeschlagene Eichentor und an der Rückfront des imposanten viktorianischen Herrenhauses der fragile Kreuzgang, der den Westhof umschloss und dessen nördlicher Flügel direkt zu der mittelalterlichen Kirche führte, dem Gotteshaus der Gemeinschaft. Er erinnerte sich, dass die Studenten Soutanen getragen hatten, wenn sie im Seminar waren, und braune Kammgarnkutten mit Kapuzen zum Schutz gegen den Wind, der an dieser Küste beständig wehte. Er sah sie vor sich, wie sie im Chorhemd zur Abendandacht schritten und nacheinander ins Kirchengestühl einzogen, er roch die weihrauchgeschwängerte Luft, sah den Altar mit mehr Kerzen darauf, als sein anglikanischer Vater schicklich gefunden hätte, und über dem Altar das gerahmte Gemälde der Heiligen Familie von Rogier van der Weyden. Ob das wohl noch da war? Und war jener andere, unbekanntere, geheimnisumwitterte und eifersüchtig bewachte Schatz, war der St.-Anselm-Papyrus immer noch im Seminar versteckt?

Er hatte nur drei Sommerferien in St. Anselm verbracht. Sein Vater hatte die Pfarrstelle mit einem Pastor aus einer schwierigen innerstädtischen Gemeinde getauscht, damit der wenigstens vorübergehend in eine etwas ruhigere Umgebung kam. Aber Dalglieshs Eltern wollten ihren Sohn nicht für den Großteil der Sommerferien in einer Industriestadt einsperren, worauf man ihn einlud, mit den Neuankömmlingen im Pfarrhaus zu bleiben. Doch die Nachricht, dass Reverend Cuthbert Simpson und seine Frau vier Kinder unter acht Jahren hatten, darunter siebenjährige Zwillinge, schreckte Dalgliesh ab. Schon mit vierzehn sehnte er sich in den langen Ferien nach ein wenig Privatsphäre. Und darum nahm er die Einladung des Rektors von St. Anselm an, obwohl ihm peinlich bewusst war, dass seine Mutter es löblicher gefunden hätte, er wäre geblieben, um bei der Betreuung der Zwillinge zu helfen.