1,49 €

Mehr erfahren.

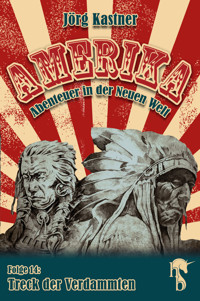

- Herausgeber: hockebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Amerika – Abenteuer in der Neuen Welt

- Sprache: Deutsch

Die große »Amerika«-Saga geht weiter: Schweren Herzens lassen Jacob Adler und Irene Sommer ihren Freund Martin Bauer in der jungen Siedlung Abners Hope zurück. Martin will Urilla Anderson heiraten und sich eine neue Existenz in Oregon aufbauen. Jacob und Irene reisen weiter nach Kalifornien, wo sich der von Irene gesuchte Carl Dilger aufhalten soll. Dabei werden die beiden Zeugen eines Überfalls der Nez Percé-Indianer auf einen kleinen Wagentreck. Kurz entschlossen steht Jacob den Siedlern gegen die Indianer bei. Eine Entscheidung, die er schnell bereuen soll, haben die Nez Percé den Wagenzug doch aus einem guten Grund überfallen. Die neuen Weggefährten von Jacob und Irene sind keine normalen Siedler – es ist ein Treck der Verdammten. Jörg Kastners große »Amerika«-Saga begleitet die beiden Auswanderer Jacob Adler und Irene Sommer in die Neue Welt. Mit ihnen suchen zahllose Menschen – Verarmte, Verbitterte, Verfemte – eine neue Heimat jenseits des Atlantiks. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten warten auf die Auswanderer viele unbekannte Gefahren: Naturkatastrophen, wilde Tiere, Banditen und Indianer. Zudem tobt in Amerika ein erbarmungslos geführter Bürgerkrieg. Doch trotz aller Bedrohungen durchqueren Jacob und Irene den riesigen Kontinent und begegnen dabei so manch berühmter Persönlichkeit. Jede Mühsal und jedes Abenteuer nehmen die beiden auf sich für ihre neue Heimat – Amerika.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 144

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Jörg Kastner

Treck der Verdammten

Folge 14 der großen SagaAmerika – Abenteuer in der Neuen Welt

Roman

Was davor geschah

Als der junge Zimmermann Jacob Adler nach dreijähriger Wanderschaft in seinen Heimatort Elbstedt zurückkehrt, ist dort nichts mehr wie vorher. Seine Mutter ist tot, der Vater und die Geschwister sind angeblich nach Amerika ausgewandert, und seine Verlobte ist mit dem Bierbrauersohn Bertram Arning verheiratet. Von Arning fälschlicherweise des Mordversuchs beschuldigt, verlässt Jacob seine Heimat und schifft sich nach Amerika ein, um nach seiner Familie zu suchen. Aber auch in der Neuen Welt lauern Gefahren auf Jacob und seine Reisegefährten Martin Bauer und Irene Sommer, die sich in Kansas City einem Siedlertreck nach Oregon anschließen. In Oregon erfährt Irene, dass sich Carl Dilger, der Vater ihres kleinen Sohns Jamie, in Kalifornien aufhalten soll. Jakob, der für Irene längst mehr empfindet als für eine gute Freundin, beschließt, sie und Jamie dorthin zu begleiten.

Kapitel 1Angriff der Nez Percé

Oregon, im Frühjahr des Jahres 1864.

Die wärmenden Strahlen der Frühlingssonne schmolzen den Schnee und brachten das Leben in die Berge und Täler der Cascade Range zurück, die monatelang in einem tiefen weißen Schlaf gelegen hatten. Der Winter war ungewöhnlich hart gewesen. Oregon galt als ein Gebiet gemäßigten Klimas. Aber diesmal hatte der Winter darauf keine Rücksicht genommen. Er kam mit scharfen Eiswinden und bedeckte das überraschte Land mit einer dicken weißen Decke, die alles Leben erstickte.

Aber nur scheinbar, wie sich jetzt zeigte. Das Eis auf den Wildbächen verwandelte sich in eine klare, rauschende Flut, nie so wild und ausufernd wie jetzt, zur Zeit der Schneeschmelze. In den gurgelnden Wassern tummelten sich Störe, Neunaugen und Forellen. Hin und wieder sah ein vorwitziges Exemplar der Blaurückenlachse vorbei, die bald in Scharen den Pazifik verlassen und zum Laichen die Flüsse quellwärts hinaufwandern würden. Die Fischotter freute das. Die Biber ließen sich nicht dabei stören, ihre Dämme auszubessern und die im Winter stark angegriffenen Nahrungsvorräte zu erneuern. An Land wurden Schwarz- und Braunbären, Wapitis, Maultierhirsche und Hasen lebendig. Die Bighornschafe kletterten in Rudeln aus den Ebenen in die Berge hinauf.

Am lautesten aber waren die Menschen. Während das Sprudeln der Bäche, das rollende Brummen der Bären und das Röhren der Wapitis zu dem Lied gehörte, das Mutter Natur seit Urzeiten in den Bergen sang, klangen die Geräusche der Menschen wie Fremdkörper in dieser Symphonie: laute, ungeduldige Schreie, das Knallen von Peitschen und das schwere Knarren von Wagenrädern. Trotz all der Anstrengungen kam der kleine Treck, der sich westwärts einen Weg durch die Schluchten der Cascade Mountains suchte, nur schwerfällig voran. Der eben erst geschmolzene Schnee hatte den Boden aufgeweicht. Der Morast zerrte an den Wagenrädern und war oft nur unter äußerster Kraftanstrengung von Tieren und Menschen dazu zu bringen, seine Beute freizugeben.

Der erste und der zweite Wagen hatten einen etwa fünfzehn Yards breiten Creek glücklich hinter sich gebracht. Der dritte Planwagen tauchte in die Flut ein. Ebenezer Owen schlug wie ein Besessener mit der langen Bullenpeitsche auf die vier Ochsen im Joch ein, während sich seine Frau Carol an der vordersten Verstrebung der Segeltuchplane festhielt, um nicht vom heftig schaukelnden Wagen zu fallen.

»Was ist los, Ebenezer?«, rief sein Schwager Bill Myers vom Zielufer herüber, während er sich weit im Sattel seines knochigen Braunen nach vorn beugte. »Du musst deine Tiere mal ein bisschen antreiben!«

»Das tu ich, verdammt, das tu ich!«, schrie der vollbärtige Mann auf dem Wagenbock und begnügte sich diesmal nicht damit, die Peitsche über den Ochsen knallen zu lassen. Das Leder fraß sich in die Rücken der beiden vorderen Tiere. Viele blutige Striemen zeigten, dass Owen die Zugtiere häufig auf diese Art antrieb.

»Fester!«, presste der hagere Bill Meyers zwischen Lippen hervor, die so dünn waren wie alles an ihm. »Du darfst nicht warten, bis die Räder im Grund des Creeks feststecken, Ebenezer!«

»Erzähl mir nichts!«, grunzte der Mann mit der Bullenpeitsche und setzte, Schweißtropfen auf der Stirn, zum nächsten Hieb an.

»Offenbar muss man es dir erzählen«, grinste Bill Myers. »Du scheinst vergessen zu haben, dass wir uns nicht auf einer Vergnügungsreise befinden. Wenn wir nicht schnell sind, erwischen uns die verfluchten …«

Der Rest ging in einem gurgelnden Stöhnen unter. Ein Pfeil hatte seine dicke Lederjacke durchschlagen und steckte in seiner Brust. Blut floss aus einem der noch immer zum Grinsen verzogenen Mundwinkel. Der dürre Mann kippte zur Seite, rutschte aus dem Sattel und fiel schwer auf den morastigen Boden, wo der Pfeil zerbrach.

»Die Roten!«, zischte Ebenezer Owen und vergaß vor Schreck, den Hieb mit der Peitsche auszuführen. Dann stieß er einen gotteslästerlichen Fluch aus, der selbst aus seinem Mund ungewöhnlich war.

Carol hätte ihrem Mann vielleicht einen missbilligenden Blick zugeworfen, hätte die Angst sie nicht überwältigt. In diesem Augenblick war es weniger die Angst um sich selbst, auch nicht die um Ebenezer. Sorgenvoll hing ihr Blick an dem reglosen Körper ihres Bruders. Bill Myers lag bäuchlings am Ufer des Creeks, das Gesicht im Schlamm vergraben.

An dem Ufer, an dem jetzt die Indianer auf ihren fleckigen Appaloosas aus dem Unterholz brachen. Völlig lautlos, nicht unter Kriegsgeheul, wie Carol es erwartet hätte. Aber dafür war es umso gespenstischer.

Die Krieger der Nez Percé waren nicht gekommen, um die Weißen zu erschrecken oder um eins der bei den Indianern so beliebten Kriegsspiele mit ihnen zu treiben. Die Roten kannten bloß ein Ziel: den Tod der Weißen.

Nur das Trommeln der Pferdehufe war zu hören, dann Schüsse. Die Roten schossen, und die Weißen bei den beiden vorderen Wagen erwiderten das Feuer. Die nahen Berge warfen das Knattern der Schüsse als verzerrte Echos zurück.

»Wir müssen hier weg«, erkannte Ebenezer, beugte sich nach hinten und zog das doppelläufige Clabrough-Seitenhammergewehr hervor.

Gerade wollte er vom Bock springen, als einer der Roten sein Pferd in den Creek lenkte. Das Wasser spritzte zu beiden Seiten des graubraunen Tieres auf, das der Indianer direkt zum Wagen der Owens jagte. Mitten im wilden Ritt zog er einen Pfeil aus dem Rückenköcher, legte ihn ein und spannte die Sehne seines Bogens.

Ebenezer Owen legte nur kurz an und zog den rechten Abzug durch. Der Rückstoß war hart, aber Owen war daran gewöhnt und hielt die lange Flinte ruhig. Das Pulver biss in seinen Augen, und die Detonation betäubte für Sekundenbruchteile sein Gehör.

Der Rote hatte sich, instinktiv oder zufällig, zur Seite gebeugt. Die Kugel pfiff an ihm vorüber, war verschenkt. Aber der Pfeil schnellte von der Sehne …

Carol schrie vor Schmerz auf. Das Geschoss hatte ihren rechten Oberarm durchbohrt. Sofort durchnässte Blut den Ärmel ihrer groben Kattunjacke.

Den Indianer trennten keine drei Pferdelängen mehr von dem Planwagen. Er zog einen weiteren Pfeil aus dem Köcher und spannte wieder den Bogen.

»Dreckiges rotes Schwein!«, schrie Ebenezer Owen voller Hass und Zorn.

Er zielte erneut und hielt diesmal tiefer, um den Angreifer nicht wieder zu verfehlen. Einen dritten Schuss würde er nicht haben. Seine Flinte verfügte nicht über einen dritten Lauf, und auch der Rote würde ihn nicht dazu kommen lassen. Owen drückte ab …

Die Kugel erwischte den Indianer im Bauch. Aus so kurzer Entfernung abgefeuert, riss sie ihn förmlich vom Rücken seines Appaloosas.

Der Getroffene schoss den Pfeil noch ab. Vermutlich war es nur ein unbewusster Reflex. Das Geschoss stieg in hohem Bogen über den Planwagen weg.

Der Indianer landete im Wasser, das sich umgehend rot färbte. Er lag dort genauso reglos wie Bill Myers am Ufer. Falls die Kugel ihn nicht schon getötet hatte, musste er in diesen Augenblicken ertrinken.

Ebenezer Owens Augen hingen an ihm, mitleidslos, eher mit einer gewissen Befriedigung erfüllt.

»Was jetzt, Ebenezer?«, fragte Carol und riss ihren Mann aus der Faszination des Todes.

»Weg!« Sein Blick fiel auf den Pfeil in ihrem Arm. »Wie geht es dir?«

»Es tut weh, aber es bringt mich nicht um.«

»Gut.«

Er sprang in den Fluss, breitbeinig, damit ihn die Strömung nicht umriss. In der Linken hielt er die leergeschossene Clabrough. Die Rechte streckte er zum Bock aus, zu Carol.

»Komm schon!«, rief er.

Sie fasste mit der gesunden Linken seine Hand und sprang ebenfalls ins Wasser. Fast hätte die Flut sie von den Beinen gerissen. Sie schwankte, aber ihr Mann hielt sie mit eisernem Griff fest.

Er zog sie hinter den Wagen, wo zwei Pferde angebunden waren, schäbige Klepper. Nur ein Tier war gesattelt. Auf dessen Rücken hob Owen seine Frau. Er band die Tiere los und bestieg den ungesattelten Braunen.

»Vorwärts!«, trieb er sein Tier an und zog das Pferd seiner Frau mit sich, aus dem Creek heraus.

»Das ist die falsche Richtung, Ebenezer«, keuchte Carol mit schmerzverzerrtem Gesicht. »Wir müssen auf die andere Seite … zu Bill!«

»Wir können nichts für ihn tun«, erwiderte der Mann hart. »Wahrscheinlich ist er längst tot.«

Er sprach über seinen Schwager so gefühllos wie über ein zerquetschtes Insekt. Die Angst, die das Gesicht seiner Frau überzog, schien er gar nicht zu bemerken.

Ebenezer Owen stieß seinem Pferd gnadenlos die Hacken seiner abgewetzten Stiefel in die Flanken und trieb es in den Schutz einiger Pinyon-Bäume. Er hoffte, sie würden ihn und Carol den rachsüchtigen Blicken der Nez Percé entziehen.

Hinter ihnen blieb der noch immer reglose Bill Myers einsam am Ufer zurück. Und die anderen beiden Wagen mit neun ihrer Gefährten: Männer und Frauen, die um ihr Überleben kämpften. Das Letzte, was die Owens von ihnen sahen, war, wie die Wagen auf eine bewaldete Anhöhe fuhren, um dort eine Verteidigungsstellung zu bilden. Dann hörten sie nur noch die Schüsse und Schreie, die allmählich leiser wurden.

*

»Ebenezer haut ab!«

Frazer Bradden brüllte es gegen den Lärm der schreienden Tiere und Menschen und der Schüsse an, während er den von sechs Maultieren gezogenen Wagen hinter ein paar großen Fichten abstellte und die Bremse anzog.

Sein älterer Bruder John, der Führer des kleinen Trecks, drehte sich im Sattel des klobigen Rappen um und blickte hinunter ins Tal, wo Ebenezer Owen und seine Frau gerade aus dem Creek ritten.

»Yeah, verdammt!« Der vierschrötige Mann mit der feuerroten Narbe, die ihm quer über das Gesicht lief, spuckte aus. »Sie lassen uns im Stich. Wo steckt Bill?«

Frazer Bradden kniff die Augen zusammen und blickte angestrengt in Richtung Creek.

»Er liegt noch am Ufer, wo dieser verdammte Pfeil ihn erwischt hat.«

John Bradden wandte sich an den Mann auf dem Bock des zweiten Wagens, einen schmalen, kleinen Burschen mit zerknittertem Gesicht. Es war Fred Myers, Bills älterer Bruder.

»He, Fred, einen feinen Schwager hast du. Er lässt uns mit diesen roten Teufeln allein. Bill liegt noch da unten. Ebenezer war der einzige von uns, der ihm hätte helfen können.«

»Wer weiß …«

Mehr konnte Fred Myers nicht sagen. Eine Kugel fetzte dicht neben seinem Kopf ein Stück der Wagenplane weg.

»Fred, ist dir was passiert?«

Seine Frau Anne streckte ihren Kopf aus dem Innern des Wagens, das Gesicht von Todesangst gezeichnet.

»Nein, geh zurück! Hast du das Gewehr geladen?«

Anne nickte und reichte ihm den alten Scott-Vorderlader. Der kleine Mann sprang vom Wagen zwischen seine drei Deckung suchenden Söhne und musterte das sanft abfallende Gelände. Er entdeckte den Indianer, der auf ihn geschossen hatte.

In fünfzig Yards Entfernung hockte der Nez Percé hinter einem länglichen Felsblock. Auch er war mit einem Vorderlader ausgerüstet und rammte die nächste Ladung gerade mit dem Stock fest.

Fred Myers legte an, zielte und drückte in dem Augenblick ab, als der Rote den Ladestock aus dem Lauf zog. Der Nez Percé schrie auf, und der Ladestock flog durch die Luft. Der Indianer sackte zusammen und rührte sich nicht mehr.

»Einer weniger von dem Abschaum«, knurrte der kleine Mann zufrieden und drehte sich zu seinen drei Söhnen um.

Er sah gerade noch, wie der Pfeil Robs Hals durchschlug. Sein jüngster Sohn ließ den rostigen Colt fallen und brach mit glasigem Blick zusammen.

Hufgetrappel riss Fred Myers aus seinem Entsetzen. Der Krieger, der seinen Sohn getötet hatte, galoppierte zwischen den Bäumen hindurch. Er hatte den Bogen mit einem federgeschmückten Tomahawk vertauscht.

Sam und Pete, die älteren Brüder des toten Rob, riefen ihrem Vater zu, er möge beiseite springen. Beide legten auf den Roten an. Aber Fred Myers hörte nicht auf sie.

Ganz im Gegenteil, er griff den herangaloppierenden Nez Percé an und schlug mit dem Kolben seines Vorderladers nach ihm. Das fleckige Pferd stürmte an dem Weißen vorbei, aber der Indianer fiel zu Boden.

Fred Myers stürzte sich auf ihn und zog noch im Sprung sein Green-River-Messer. Doch er landete auf nacktem Boden. Der Nez Percé hatte sich weggerollt, kam auf die Knie und schwang erneut den Tomahawk. Die Klinge flog auf den Kopf des Weißen zu.

Der Rote brach zusammen, und der Tomahawk sauste an dem kleinen Mann vorbei. Fred Myers hörte die doppelte Detonation. Sam und Pete hatten fast gleichzeitig geschossen. Er rappelte sich auf und starrte auf das große rote Loch im Rücken des Nez Percé.

»Verwünschte Rothaut!« Er spuckte auf den toten Indianer. »Du bist viel zu schnell gestorben!«

»Komm endlich in Deckung, Fred!«, schrie John Bradden, während er eine neue Patrone in seinen Karabiner schob.

»Die Rothaut … hat Rob ermordet«, stammelte der kleine Mann.

»Ich weiß.« Bradden ließ keine Gefühlsregung erkennen. »Kein Grund, dich auch umbringen zu lassen. Also sei vernünftig und such dir Deckung!«

Fred sprang hinter seinen Wagen, wo Sam und Pete mit ihrer Mutter kauerten. Anne weinte still und hielt die Leiche ihren jüngsten Sohns im Arm.

»Erst die Mädchen … und nun Rob«, schluchzte sie. »Sollen wir denn alle verlieren?«

Sie blickte zu ihrem Mann auf, als sei dieser der Allmächtige.

»Ich weiß es nicht«, seufzte Fred Myers und lud seine Scott-Flinte nach. »Wenn es denn sein soll, verkaufen wir unsere Haut so teuer wie möglich. Ich möchte noch viele Nez Percé sterben sehen.«

Das Gebiet rund um den Hügel war ruhig. Zu ruhig. Nicht nur die Indianer waren verschwunden, auch sämtliche Tiere der Wildnis schienen den Atem anzuhalten. Deutlich drang das Gurgeln des Creeks bis zum Hügel herauf. Das Wasser rauschte noch immer um Ebenezer Owens Wagen, der verlassen im Wildbach stand.

»Wo sind die Rothäute?«, fragte Frazer Bradden.

»Vielleicht haben wir sie verjagt«, meinte John Braddens Sohn Lewis.

»Bestimmt nicht«, knurrte sein Vater. »Die kommen wieder, verlasst euch drauf. Und sie sind bestimmt nicht weit entfernt. Lasst es euch nicht einfallen, die Deckung zu verlassen! Darauf warten die roten Teufel nur.«

»Ob Ebenezer durchgekommen ist?«, fragte Pete Myers. »Vielleicht holt er Hilfe!«

John Bradden schüttelte den Kopf.

»Selbst wenn er durchgekommen ist, Hilfe gibt es hier nicht. Wir sind die einzigen Weißen im Umkreis von zwanzig Meilen.«

In Pete Myers’ Gesicht zuckte es, und seine Hände umklammerten die doppelläufige Schrotflinte fester. Aufmerksam suchten seine Augen das Tal ab. Wo steckten die hinterhältigen Roten bloß?

*

Eine knappe Meile von dem Creek entfernt näherte sich ein weiterer Planwagen dem Ort des Überfalls. Die vier Zugpferde trotteten ruhig vor sich hin. Sie waren so ruhig wie die drei Menschen auf dem Fahrerkasten.

Der kleine, zehn Monate alte Jamie schlief, fest in wärmende Decken verpackt, in den Armen seiner schönen Mutter. Irene Sommers grünblaue Augen waren in weite Ferne gerichtet, jenseits der vor ihnen aufragenden Gebirgszüge der Cascade Range, die sie hinter sich bringen mussten, um zur Pazifikküste zu gelangen. Sie blickten in ein Land, das Irene nur dem Namen nach kannte: Kalifornien.

Dort sollte sich Jamies Vater aufhalten, um nach Gold zu suchen. Gold, mit dem Carl Dilger für sich, für Irene und für Jamie, den er niemals gesehen hatte, eine Zukunft aufbauen wollte.

Die drei Menschen waren unterwegs zur Küste, um mit einem Schiff in jenes Land im Süden zu fahren. Vor drei Tagen hatten sie Abners Hope verlassen. Den kleinen Ort, den die Auswanderer in zäher Arbeit aus dem Boden gestampft hatten, kurz bevor der Winter hereinbrach.

Sobald der Schnee schmolz, waren sie aufgebrochen: Irene, Jamie und Jacob Adler. Der junge Zimmermann hatte die Aufgabe übernommen, Irene und seinen Patensohn wohlbehalten bei Carl Dilger abzuliefern.

Obwohl er selbst Irene liebte und sie auch ihn. Sie sprachen nicht darüber. Es hatte keinen Sinn. Jamie stand zwischen ihnen. Und das Versprechen für eine gemeinsame Zukunft, das seine Eltern sich gegeben hatten.

Außerdem wusste Jacob nicht, wohin sein eigener Weg führte. Er hoffte, er würde in Texas zu Ende sein. Sobald er Carl Dilger aufgespürt hatte, wollte er zur Plantage seines Onkels Nathan Berger, wo er seinen Vater und seine Geschwister zu finden hoffte. Aber er wusste nicht mit Sicherheit, ob sie dort waren.

Er wusste nicht, wie lange seine Suche noch dauern würde. Das war kein Leben für eine Frau und ein kleines Kind. Daran dachte Jacob schon den ganzen Vormittag über.

Und an seinen Freund Martin Bauer, für den die lange Reise zu Ende war. Er dachte daran, wie sie sich kennengelernt hatten, damals in Hamburg. Ein Jahr war das fast her. Es schien Jacob, als liege eine viel größere Zeitspanne dazwischen.

Vielleicht lag das an der Vielzahl gemeinsam bestandener Abenteuer.

In Hamburg.

Auf dem Auswandererschiff ALBANY.

In der großen Stadt New York, wo die ALBANY nach stürmischer Fahrt angekommen war und wo Ratten in Menschengestalt den deutschen Freunden fast zum Verhängnis geworden wären.

Auf den langen, gewundenen Läufen der großen Ströme Ohio, Mississippi und Missouri, die sie auf verschiedenen Schiffen befahren hatten. Und wo sie Abraham Lincoln begegnet waren, dem Präsidenten ihrer neuen Heimat.

In Missouri, wo sie in die blutigen Wirren zwischen Verfechtern und Gegnern der Sklaverei verwickelt worden waren.