8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb

- Kategorie: Krimi

- Serie: Berndorf ermittelt

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

Eine starke Frau unter Beobachtung – ein brisanter Fall für Ex-Kommissar Berndorf ...

Vorwahlkampf in Berlin. Eine energische und populäre, weil hart durchgreifende Staatsanwältin soll als Kandidatin für das Amt des Regierenden Bürgermeisters aufgebaut werden. Noch mehr wird sie ins Rampenlicht gerückt, als sie die Ermittlungen in zwei Mordfällen übernimmt: Innerhalb von 24 Stunden waren ein Senatsangestellter und ein Polizeihauptkommissar erschossen worden, und zwar mit ein- und derselben Waffe. Zuerst mit Verwunderung, dann mit Verdruss stellen Staatsanwältin und die Beamten der Mordkommission fest, dass sich ein privater Ermittler in den Fall einzumischen beginnt. Es ist ein Ex-Kommissar aus Ulm. Sein Name: Hans Berndorf. Eigentlich recherchiert er in einer ganz anderen Sache. Eine junge Journalistin hat ihn gebeten herauszufinden, wer sie beschatten lässt. Sie hat ihren Mann in Verdacht. Dieser ist Leitender Mitarbeiter in einem großen, mit Berlin verbundenen Konzern. Berndorf wird schnell klar, dass es hier nicht nur um private Motive geht – er stößt auf informelle Netzwerke zwischen Senatsverwaltung und den großen Firmen der Stadt, in denen sich erhebliche kriminelle Energien verbergen…

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 673

Ähnliche

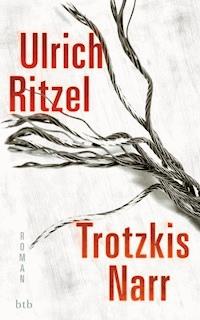

Ulrich Ritzel

Trotzkis Narr

Roman

1. Auflage

Copyright © 2013 by btb Verlag

in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-09347-1

www.btb-verlag.de

Berlin, ein Mittwoch im Oktober

Zwischen Immergrün und verblühten Herbstblumen stakst wippend eine Amsel, verharrt plötzlich mit hochgestrecktem Kopf und äugt, ganz still und starr, hüpft aber gleich darauf einen oder zwei Schritte weiter und pickt etwas aus dem Boden, einen Wurm oder ein Kerbtier. Und schon wieder muss sie äugen, wohin? Hinauf zu den Falken oder was sonst aus dem blaugrauen Himmel herabstoßen kann auf den Neuen Städtischen Friedhof? Was ist das überhaupt, was dieser Vogel aus dem Boden holt?

Das, denkt Jonas Regulski, will ich lieber nicht so genau wissen. Der Boden unter Cotoneaster und welkem Gesträuch bietet allerhand Getier Nahrung. Warum nicht auch der Amsel? Es ist ein Amselmännchen, falls die einen gelben Schnabel haben. Und auf seinem Kopf ist eine kahle Stelle, vielleicht von einem Schnabelhieb, vielleicht von einem Treffer aus Luftgewehr oder Steinschleuder. Nein, denkt Regulski, die Welt ist nicht freundlich. Nicht zu Amselmännchen und auch zu niemandem sonst.

Er wendet sich ab, etwas zu abrupt, so dass die Amsel missversteht und hochflattert. Nix für ungut, denkt Regulski und blickt zu Hintze. Der steht ein paar Schritte weiter, vor dem Grab mit dem Findlingsstein und dem kurz geschnittenen Rasen, und betrachtet seine Arbeit, die Rasenschere in der Hand. Aber er ist nicht zufrieden, und so lässt er sich wieder auf seine Knie sinken und macht sich daran, auch die Grashalme rund um den Findlingsstein auf gleiche Höhe zu stutzen.

Einmal Maurer, immer Maurer, denkt Regulski: Alles muss nach der Richtschnur gearbeitet sein. Nur das Leben schert sich einen Dreck darum. Aber vielleicht ist es auch ein Vorwand, und der Schlingel will vor dem Grab nur knien.

Dabei trifft den Maurer Paul Hintze gar keine Schuld. Ihn doch nicht. Schwarz auf weiß hat er es, dass er nicht schuld ist. Aber auch darum schert sich das Leben einen Dreck.

»So!«, sagt Hintze, der wieder aufgestanden ist und sich die Hosenbeine abklopft. »Das sollte jetzt seine Ordnung haben.«

»Sieht gut aus«, sagt Regulski. Und dass etwas gut aussieht, das ist doch die Hauptsache, oder nicht? So, wie die Wally ausgesehen hat, nachdem sie es getan hat, kann einer mit dem Grab gar nicht zufrieden genug sein. Nur kann er das dem Maurer Hintze nicht sagen. Ums Verrecken nicht. Wer weiß, wie gründlich Frauen sein können, wenn sie Schluss machen wollen, der geht nicht in Details. Bitte nicht.

»Gehen wir ein Bier trinken?«

»Wenn du meinst«, antwortet Hintze, während er die Rasenschere und die kleine Handhacke in seiner Werkzeugtasche verstaut. »Ein Bier und einen Kurzen. Die Wally wird es uns gönnen.«

An den Gräberreihen entlang gehen die beiden Männer zum Ausgang. Irgendwo jault ein Mobiltelefon, nein, nicht irgendwo, sondern in der Tasche von Regulskis Uniformjacke. Er macht einen Schritt zur Seite, bleibt dann stehen und holt das Handy heraus. Sein Schwager läuft ein paar Meter weiter, bis er außer Hörweite ist. Das gehört sich so, denn es kann ein dienstlicher Anruf sein.

Das Gespräch ist nur kurz, dann klappt Regulski das Mobiltelefon wieder zu und schließt zu Hintze auf. »Entschuldige«, sagt er. »Ein Kollege … du kennst ihn.«

»Ach, der!«

Ja, der!, denkt Regulski und versteht schon, was Hintze meint: noch einer, der nicht hat helfen können. Du tust ihm Unrecht, will er sagen und unterdrückt es rechtzeitig. Sie erreichen den Ausgang und gehen an den geöffneten schmiedeeisernen Torflügeln vorbei, verharren kurz am Gehsteig und überqueren dann die Straße, auf deren anderer Seite das Café zur »Stillen Einkehr« liegt. Am Eingang ist ein Zeitungsautomat aufgestellt, der »Express« titelt mit großen roten Buchstaben: »Staatsanwältin Gnadenlos ins Rote Rathaus?«

Regulski ist stehen geblieben und liest die Schlagzeile. »Ist was?«, fragt Hintze.

»Nöh«, sagt Regulski, zuckt mit den Schultern und geht durch die Tür, die ihm Hintze aufhält.

Wir müssen die einfachen Dinge wieder lernen«, ruft Dagmar Wohlfrom-Kühn in den Saal, den Kopf mit der graugelockten Mähne zum Mikrofon geneigt und gleichzeitig das Publikum im Auge. Ihre Hände unterstreichen den Satz, als seien die einfachen Dinge vor allem rund und angenehm. Dann aber ändert sich die Gestik, die Finger fächern sich auf und zeigen auf die Zuhörer. »Und dazu gehört, dass wir, die Berlinerinnen und Berliner, uns fragen – und wir, was tun wir für unsere Stadt?«

Eine angenehme Stimme, konstatiert Karen Andermatt. Nicht zu hoch, nicht angestrengt. Die Rede – frei vorgetragen. Locker und gewandt. Sehr dezentes Make-up. Die Frisur? Die Dame hat einen erstklassigen Coiffeur – man sieht nicht, dass sie bei ihm war! Gottlob kein Hosenanzug, sondern ein dunkles Kostüm. Also? Ein Beispiel dafür, wie frau aussehen und auftreten kann, wenn frau nicht mehr jung ist?

DWK, wie die Boulevardpresse sie nennt, wenn zur Abwechslung mal nicht von der »Staatsanwältin Gnadenlos« die Rede sein soll – DWK also wendet sich zu dem Transparent, das hinter ihr die Rückwand des Ballsaals im Brandenburg Residence Hotel ausfüllt, und weist mit einer dramatischen und zugleich anmutigen Geste hoch zu dem Slogan, der in preussisch blauer Helvetica-Schrift auf silbernem Untergrund strahlt. »Eine Stadt steht auf«, liest sie vor und reißt spielerisch die geballte Faust hoch, um das auf zu unterstreichen, »das ist gewiss ein schönes Motto, ermutigend und aufrüttelnd, aber das Schicksal einer Stadt hängt nicht von einer kollektiven Aufwallung ab, sondern vom verantwortungsbewussten Handeln jedes einzelnen Bürgers …«

Nein, denkt Karen, solche Sätze würde sie bei Gott nicht in den Mund nehmen wollen. Zu keiner Zeit. Sie schaut zur Seite, zu ihrem Mann, aber Stefan hat dieses höfliche, aufmerksame Gesicht aufgesetzt, das sie von ihm kennt, wenn sie in Gesellschaft sind, und von dem sie nicht weiß, was sie davon halten soll … Sie unterdrückt ein Lächeln und sieht sich im Saal um.

Wie würde sie beschreiben, was sie sieht? Viel blondgelocktes Haar über starren, gelifteten Masken. Gelhaarfrisuren zu Dreitagebärten und Nadelstreifenanzügen. Die ewig Neunundvierzigjährigen, vom Golf-Training in Form gehalten und bei Bedarf vom Viagra. Herrenmenschengesichter mit den Kerben darin, die man nicht einmal dann bekommt, wenn man kopfüber durch die Windschutzscheibe fliegt …

»Lassen Sie mich jetzt einmal – und lachen Sie bitte nicht – von China sprechen«, sagt Dagmar Wohlfrom-Kühn über das Mikrofon gebeugt und eine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger hochhaltend, »in China ist dieser Tage eine neue Eisenbahnlinie in Betrieb genommen worden, eine Hochgeschwindigkeitsstrecke über zweitausenddreihundert Kilometer, von Beijing nach … das kann ich gar nicht aussprechen wohin, die Fertigstellung dieser Bahnstrecke hat einen unvergleichbar größeren Arbeitsaufwand erfordert als der Bau des neuen Berliner Flughafens, mit unvorstellbar größeren geologischen und technischen Schwierigkeiten. Dennoch ist dieses Projekt fristgerecht fertiggestellt worden, und selbstverständlich verkehren auch die Züge darauf fristgerecht. Wann bitte, meine Damen und Herren, sind Sie zum letzten Mal in einem Zug der Deutschen Bahn gesessen, der fahrplanmäßig gefahren wäre? Und wann, bitte, wird wohl der Berliner Flughafen fertig sein und zu welchen Kosten? Doch diese Frage wird Ihnen und mir niemand beantworten, denn dieser Senat hat zu nichts und nirgends einen Überblick mehr und weiß vermutlich nicht einmal, wie viele Milliarden man bereits im brandenburgischen Sand verbuddelt hat …«

Beifall rauscht auf. Karen spürt einen Blick. Jemand beobachtet sie beim Beobachten. Unwillkürlich wendet sie den Kopf und sieht Carsten Stukkart in der Reihe hinter ihr drei oder vier Sitze weiter, noch im Sitzen hochragend, im Halbdunkel des Zuhörerraums glitzert belustigtes Funkeln unter den buschigen Augenbrauen. Sie antwortet mit einem Augenaufschlag und einem Lächeln, wendet den Kopf dann aber wieder ab und der Rednerin zu.

»Vielleicht beginnen wir damit, dass wir uns daran erinnern, was früher einmal möglich war«, fährt die Rednerin fort und hebt beschwörend die rechte Hand, »zum Beispiel in den Hungermonaten der Blockade 1948/49, da ist binnen weniger Monate der Flugplatz Tegel hergerichtet und in Betrieb genommen worden. Warum achten wir nicht darauf, was die alten Berlinerinnen und Berliner uns zu sagen haben?«

Lutz Harlass verlässt die U-Bahn an der Station Onkel Toms Hütte, bleibt dann aber für einen Augenblick im Halbdunkel des Ausgangs stehen, neben den Läden, die längst geschlossen haben, und wirft einen Blick auf das Display seines Handys. Es ist noch nicht ganz 21.35 Uhr.

»Punkt 21.35 Uhr stehst du am Straßenrand«, hatte ihm Dolf ausgerichtet. »Keine Sekunde davor, keine danach.«

Es ist merkwürdig, wie lang eine Minute werden kann. Manchmal hatten sie in der Schule ausprobiert, wie lang einer die Luft anhalten kann. Eine halbe Minute kam einem da schon vor wie die Ewigkeit. Aber das hier ist noch mal was anderes. Einfach bloß warten. Zusehen, wie die Sekunden trödeln. Bestellt und nicht abgeholt. Eine Frau führt ihren Pudel aus, das ist alles. Die Frau trägt kniehohe Stiefel und einen schwarzen glänzenden Regenmantel, denn am Abend hat es zu regnen begonnen, unterm kurzgeschorenen Haar spürt er die Nässe auf der Kopfhaut. Vielleicht hat Dolf ihn einfach bloß verarscht. Wieder einmal. Die ganze Zeit schon hält er ihn hin. Das können sie alle gut, einen verarschen.

Wieder wirft er einen Blick auf das Handy. Noch zehn Sekunden, jetzt acht. Plötzlich hat er es eilig, auf der Argentinischen Allee tauchen Scheinwerfer auf, im Gehen steckt er das Handy ein und steht am Straßenrand, als der Wagen – ein Opel, Mittelklasse, älteres Baujahr – auch schon ausrollt und die Beifahrertür aufgestoßen wird. Er steigt ein und hat den Arsch noch nicht richtig auf dem Sitz, als es schon wieder weitergeht.

Aus den Augenwinkeln mustert er den Fahrer. Viel ist nicht zu sehen. Eher über die fünfzig als darunter. Ein massiger, schwerer Kerl mit Händen, die wie Schaufeln sind. Hinten sitzt noch so einer. Auch in dem Alter. Aber schmaler. Irgendetwas ist an den Männern, das ihm nicht gefällt. Niemand sagt ein Wort. Harlass wischt sich die Regentropfen von der Stirn und räuspert sich und wagt dann doch eine Frage:

»Dolf ist nicht mitgekommen?«

»Angurten«, sagt der Fahrer. Harlass tut es, und nach Dolf fragt er lieber nicht noch einmal. Der Wagen rollt über die Argentinische Allee Richtung Clayallee. Es regnet stärker, und die Scheibenwischer schalten sich ein.

Aus dem Dunkel des Wagens kommt eine Stimme. »Du warst beim Bund?«

»Ja«, antwortet Harlass. Und, nach einer Pause: »Sonthofen.«

»Weißt du, was eine Jarygin ist?«

»Eine Russenknarre.«

»Schon mal eine in der Hand gehabt?«

»Nein.«

»Das Geld hast du dabei?« Es klingt, als sei das eine Nebensache.

»Dreihundert.«

»Das reicht nicht.«

»Aber Dolf …«

»Der interessiert uns nicht«, sagt die Stimme. Sie klingt ruhig, geschäftsmäßig. Wenn sie etwas sagt, dann gibt es weiter nichts zu sagen. So eine Stimme ist das. »Diese Sache hier läuft zwischen uns. Zwischen niemand sonst.«

»Okay«, antwortet Harlass.

Der Opel fährt weiter durch die Nacht. Im Nieselregen schimmern die Lichter der Straßenlaternen, manchmal werden sie von einem anderen Auto überholt, und ein Wasserschwall gischtet über die Frontscheibe.

»Du warst im Knast.« Wieder der Mann hinten im Fond. Er fragt das nicht. Er stellt es fest. »Achtzehn Monate. Weil du auf diesen Rebbe losgegangen bist.«

Harlass antwortet nicht. Er ist es gewöhnt, dass man so zu ihm spricht. Das Beste ist dann, nichts zu sagen.

»Und jetzt willst du ihn umlegen. Das eine ist so blöd wie das andere. Der hat inzwischen Personenschutz. Du kommst keine zehn Meter an ihn dran, und sie haben dich schon am Wickel.«

Vor ihnen springt eine Ampel auf Rot. Harlass überlegt, ob er einfach aussteigen soll. »Ich weiß nicht«, bringt er schließlich heraus, »was Sie von mir wollen.«

»Nichts wollen wir von dir. Du willst was von uns. Aber wenn dir unsre Fragen nicht passen, dann steig jetzt aus.«

Harlass räuspert sich, weil er nicht weiß, was er sagen oder tun soll.

»Noch ist Rot«, wirft der Fahrer neben ihm ein.

Harlass zuckt mit den Schultern. Die Ampel springt auf Gelb, der Fahrer legt den Gang ein, und der Opel rollt an.

»Na schön«, sagt der Mann auf der Rückbank. »Ich hab hier eine 446 Viking, russisches Fabrikat, das ist die Zivilversion der Jarygin, dazu zwei Streifen Munition, du kannst aber auch NATO-Munition laden, neun Millimeter Parabellum …« Aus dem Dunkel schiebt sich eine schmale Hand nach vorne und hält eine Plastiktüte mit einem schwereren Gegenstand. »Schau dir es ruhig an … aber dreihundert Euro – verstehst du, das ist kein Preis!«

Und bringen Sie noch ein drittes Glas!«, sagt Stukkart, als der Kellner die Flasche geöffnet und den Sekt in den beiden Gläsern hat aufschäumen lassen. Er wendet sich an Karen. »Ich nehme an, dass Stefan uns nicht allzu lange warten lassen wird … ein paar Neuaufnahmen, nichts weiter!« Er nimmt sein Glas auf und prostet ihr zu: »Mud in your eyes!« Wieder glitzern die Augen unter den Augenbrauen, Karen lächelt zurück und hofft, dass es ein unbefangenes Lächeln ist. Sie sitzen an einem niedrigen Ecktisch, das Licht ist ihr ein wenig zu schummrig, und sie ärgert sich, weil sie nicht darauf bestanden hat, sich einen Tee bringen zu lassen. Eine Pianistin, von der sie nur die Wespentaille und den hübschen Po sieht, spielt Medleys, gerade eben glaubt sie Anklänge an den Basin Street Blues zu hören.

»Stefan nimmt Mitglieder auf?«, fragt sie zurück und setzt sich so aufrecht hin, wie das in einem Clubsessel möglich ist. »Eine Partei will er – oder wollen Sie – aber nicht gründen? Ich fürchte, er käme mir ein wenig komisch dabei vor.«

»Um Gottes willen!«, ruft Stukkart aus. »Wir doch nicht! Eine schnuckelige kleine Bürgerinitiative soll da auf die Beine gestellt werden, eine, die mal anders gestrickt ist. Keine, die was verhindert, sondern eine, die was tut. Die diesen verschnarchten Senat und seine verfilzte Bürokratie aufrüttelt und vernehmlich Guten Morgen! brüllt und Fenster aufreißt, damit endlich einmal frischer Wind durch die Amtsstuben fährt …« Er hält inne, legt den Kopf ein wenig schief, um dann nur noch ein zögerliches »Aber …« nachzuschieben.

»Was aber?«, fragt Karen.

»Ich fürchte …« Wieder bricht er ab. Schließlich fährt er fort: »Ich habe mir vorhin erlaubt, Sie zu beobachten. Wie Sie die Zuhörer betrachtet haben. Sie haben es ja bemerkt. Und jetzt glaube ich nicht, dass Sie glauben, mit solchen Leuten könne man diese Stadt aufmischen. An Ihrer Nasenspitze sehe ich Ihnen das an.«

»Ich bin weit davon entfernt, mir ein solches Urteil zu erlauben«, lügt Karen.

»Das ist nicht nett«, klagt Stukkart: »Einem alten Mann was vormachen zu wollen. Auf jeden Fall sind Sie nicht im Recht – es ist ja gerade der Witz dabei, dass sich hier einmal diejenigen zu Wort melden, von denen man sonst nichts sieht und nichts hört.«

»Über Frau Wohlfrom-Kühn bekommen wir aber neuerdings sehr viel zu lesen. Welche Rolle haben Sie ihr eigentlich zugedacht?«

»Liebe gnädige Frau«, sagt Stukkart und macht Anstalten, ihr eine schwere fleischige Hand auf den Arm zu legen, lässt es dann aber doch bleiben, »das sind jetzt – bitte sehr – gleich zwei falsche Töne in einem Satz. Ich habe in dieser Sache überhaupt niemandem etwas zugedacht oder zuzudenken, bei weitem nicht, ich bin zwar ein zahlendes, sonst aber ein entschlossen schweigendes Mitglied in unserem Freundeskreis, Stefan wird Ihnen das bestätigen! Und die Dame Wohlfrom-Kühn sieht mir so aus und hört sich so an, als suche sie sich ihre Rollen ganz alleine aus … Da wir gerade bei diesem Thema sind – werden Sie über diesen Abend berichten?«

»Nachdem Stefan einer der Veranstalter war, wäre das kaum korrekt.«

Stukkart runzelt die Stirn. »Sind die Medien so pingelig geworden? Das wäre mir neu.«

»Sollten wir nicht alle ein bisschen pingeliger werden?«, fragt Karen zurück. »Oder habe ich die Frau Staatsanwältin da falsch verstanden?«

Stukkart wird einer Antwort enthoben, denn Karens Handy meldet sich. Sie bittet um Entschuldigung und meldet sich, als sie den Anruf annimmt, mit einem leisen »Ja?« Es ist Stefan, es sind noch ein paar organisatorische Vorbereitungen zu erledigen – »wegen der Steuerbescheinigung für die Spenden, weißt du!« –, es könne noch ein knappe halbe Stunde dauern.

»Kein Problem«, sagt Karen, »wir unterhalten uns hier sehr gut!« Sie beendet das Gespräch und lächelt – noch einmal entschuldigend – Stukkart zu. Auf dem kleinen Konzertpodium hat eine große schlanke Frau mit kahlgeschorenem Schädel neben dem Flügel Stellung bezogen, ein Mikrofon in der Hand.

Der Waldparkplatz ist verlassen, nirgends ein anderes Auto, nur der Opel, dessen Innenbeleuchtung eingeschaltet ist. Harlass wägt die 446 Viking in seiner Hand, den Finger am Abzug, das Ding gibt ihm ein verdammt gutes Gefühl.

»Du kommst damit klar?« Die Stimme aus dem Fond. Die vom Chef. Vom Chef von was auch immer. Der einfach dahinten hockt und den Harlass gar nicht richtig sehen kann.

»Ich denk schon.«

»Schön. Das Problem ist nur – wir wissen nicht, ob wir mit dir klarkommen.«

»Sie meinen, mit dem Geld … Wenn Sie die 300 als Anzahlung nehmen …«

»Versuch nicht, mit uns zu handeln. Das Problem ist nicht das Geld, sondern das bist du.«

»Ich versteh Sie nicht.«

»Wir haben nämlich keine Lust, diese Knarre einem Idioten zu geben. Einem, der damit nur Scheiße baut. Kannst du mir folgen?«

Harlass weiß nicht, was er antworten soll, also hält er das Maul.

»Dass du diesen Rebbe umlegen willst«, fährt die Stimme fort, »das hat keinen Sinn und keinen Verstand. Das macht nur den falschen Leuten Stress.«

Wieder spürt Harlass das Gewicht der Waffe in seiner Hand. Und plötzlich hat er eine Idee.

»Und wer wären dann die richtigen Leute?«

Eine ganze Weile sagt niemand etwas. Und Harlass fragt sich, ob er nicht doch besser still geblieben wäre. Dann aber merkt er, dass sich der Kerl aus dem Fond zum Fahrer vorbeugt.

»Zeig ihm das Foto!«

Die Sängerin mit der Frisur einer Pariser Kollaborateurin aus dem Sommer 1944 hat eine helle freche amerikanische Stimme, und dazu hat sie oder die Pianistin oder alle beide zusammen einen Dreh gefunden, damit die freche Stimme zu Roy Heads »She Is An Angel With A Broken Wing« eigentümlich passt, jedenfalls kommt es Karen so vor. Ein paar Zuhörer an der Bar winken dazu mit angeknipsten Feuerzeugen und klatschen und wollen eine Zugabe, aber jetzt ist erst einmal Pause.

»Hmm«, macht Stukkart, »von Nashville direktemang nach Lesbos … Für mich ist das – sagen wir mal – ein wenig gewöhnungsbedürftig.«

»Mir hat es gefallen«, antwortet Karen. »Außerdem ging das gerade eben nicht direkt von Nashville nach Lesbos, sondern via Berlin.« Sie lächelt ein kleines boshaftes Lächeln. »Das passt doch. Manchmal sind die Männer die schöneren Frauen und die Frauen die stärkeren Männer.«

»Wenn Sie es sagen … Sie müssen verstehen – ich bin da vorbelastet, als junger Mann hab ich leidenschaftlich gern American Forces Network gehört, da kamen solche Sachen, und das ist mir bis heute geblieben …«

»Und Sie meinen, mit dem Frauenbild von AFN lässt sich das hier« – Karen deutet mit dem Sektglas auf das jetzt verlassene Konzertpodium – »schlecht vereinbaren? Glauben Sie nicht, die kahle Sängerin und ihre Pianistin kämen bei der Truppenbetreuung in Afghanistan ganz hervorragend zurecht?«

»Gewiss, muss aber nichts über ihre Interpretation aussagen«, gibt Stukkart zurück. »Was mich stört, das ist – lachen Sie bitte nicht! – die Abwesenheit einer gewissen … einer gegen den Strich gebürsteten … nun ja: die notgedrungene Abwesenheit von Ritterlichkeit.«

Karen hält den Kopf ein wenig schief, als müsse sie die Lage aus einer neuen Perspektive betrachten. »Sagten Sie Ritterlichkeit? Da passt aber gerade dieses Lied nicht so rasend toll.«

»Und warum nicht?«

»Wenn eine Frau ein Problem mit der Schulter hat«, erklärt Karen, »will sie nicht angesungen werden, sondern braucht einen guten Heilpraktiker.«

»Komisch«, meint Stukkart. »Von einer Schulter hab ich nichts gehört. Und auch sonst … Irgendwie kam mir das Lied vor wie eine Liebeserklärung.«

»Natürlich haben Sie Recht«, räumt Karen ein. »Es ist eine Liebeserklärung. Aber so wie das hier gesungen wurde, von einer Frau für eine andere, da hat das eine gewisse kühle Klarheit. Das Tränentierhafte ist weg. Die Sängerin weiß, was Sache ist. Auch sie liebt, aber sie liebt ohne Illusionen.«

Stukkart beugt den Kopf vor und blickt fragend. »Liebe ohne Illusionen, ja? Geht das?« Die Frage bleibt unbeantwortet. »Ich verstehe, Sie gehören einer sehr nüchternen Generation an. Einer, die weder Bilder noch Utopien akzeptiert …«

Karen lacht. »Sie sprechen von unserer – oder vielmehr: von meiner Nüchternheit? Meinen Sie das im Ernst?«

»In vollem Ernst.« Stukkart hat sein Sektglas wieder auf den Tisch gestellt und ist auf fast unmerkliche Weise ein Stück näher an Karen gerückt. »Alte Männer sollten nicht von der Liebe reden, als ob sie daran Anteil haben könnten. Aber wir können wahrnehmen, wenn sich etwas verändert hat. Zum Beispiel, dass die Spielregeln der Liebe andere geworden sind.«

Er wartet, bis Karen ihm schließlich den Gefallen tut und nachfragt, wie er das denn meine.

»Die Liebe ist Verhandlungssache geworden«, kommt die Antwort. »Sie ist ein Kontrakt, wie jedes Börsengeschäft … Es wird vereinbart, wer zu welchen Bedingungen was tun darf oder zuzulassen hat. Kein Mysterium mehr, kein Engel, nirgends, kein Begehren, das einen um den Verstand bringt … Sie scheinen nicht einverstanden?«

»Wenn es so wäre, dass die Menschen nur noch von Sex und Geld umgetrieben wären und von sonst nichts – dann hätten Sie wohl Recht, und das eine wäre wie das andere«, antwortet Karen und stellt entschlossen das Sektglas ab, das sie eher spielerisch in der Hand geahlten hatte. »Aber ich glaube nicht daran. Es gibt noch zwei oder drei andere Dinge im Leben.«

»Ah ja? Und was könnte das sein? Liebe Glaube Hoffnung – so etwas in der Art?«

Karen zuckt die Achseln. »Ekel«, sagt sie dann und dreht sich um. »Ekel ist eines davon … Aber jetzt müssen Sie mich entschuldigen, ich sehe Stefan …«

Ein Schatten tritt aus dem Dunkel, der Schatten eines großen, ein wenig schlaksigen Mannes, dessen Gesicht seltsam blass und scharf konturiert aussieht. »Wir müssen sehr um Entschuldigung bitten, dass wir so spät sind«, sagt Stefan Andermatt und macht einen Schritt zur Seite, um Dagmar Wohlfrom-Kühn den Vortritt zu lassen und ihr den Mantel abzunehmen. Karen registriert, dass es sich um einen schwarzen Pelzmantel handelt, dann wird sie aber auch schon von der Staatsanwältin in Beschlag genommen.

»Ich finde es ganz reizend, dass wir uns noch ein wenig näher kennenlernen … nein danke, Carsten, keinen Sekt, kannst du mir einen Fencheltee besorgen? Kamille geht auch.«

Der Jaguar gleitet über die Stadtautobahn, Stefan hat sich im Sitz zurückgelehnt und döst oder schläft vielleicht sogar richtig, sie kann das nie genau unterscheiden, so gut kennt sie ihn noch nicht. Es ist Mitternacht vorbei, aber sie haben beide nicht viel getrunken, er ein wenig mehr als sie. Im Autoradio läuft – sehr leise – ein Klavierkonzert, aber dann unterbricht der Verkehrsfunk, irgendwo liegen Reifenteile herum.

Aber dann hat Stefan schon auf die Aus-Taste gedrückt. »Du musst entschuldigen«, sagt er, »aber genug ist genug. Ich mag jetzt nur noch deine Stimme hören.«

»Ich fahre«, kommt es von Karen, »für Unterhaltung muss der Beifahrer sorgen.«

»Weiß nichts. Bin langweilig.«

»Warum hast du mich heute Abend eigentlich mitgeschleppt?«

»Dich kann man vorzeigen.«

»Und Stukkart seine nicht?«

»Die sitzt in einem oberbayerischen Chalet mit Alpensicht und hasst Berlin …« Stefan gähnt, und dann muss er lachen. »Deshalb ist Carsten so dahinterher, dass ihn die Zentrale nicht nach München abkommandiert. Hast du dich eigentlich gut mit ihm unterhalten?«

»Weiß nicht. Ich fürchte, ich bin nicht sehr gut darin, Chefs zu unterhalten. Vielleicht wirst du jetzt wegen mir nach Sibirien geschickt.«

»Macht nichts. Dann kauf ich dir eine Zobelmütze.« Wieder muss Stefan gähnen.

»Ich mag es nicht«, wendet Karen ein, »dass man Tiere häutet … Apropos! Diese Staatsanwältin mit dem Pelzmantel – was habt Ihr mit der eigentlich vor?«

Wieder muss Stefan gähnen. »Nichts. Wir doch nicht. Wir geben jemandem eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, sich vorzustellen. Dass er oder sie sagen kann, was Sache ist. Moment, da könnten gerade Nachrichten kommen …« Er schaltet das Autoradio ein.

»… des Großflughafens erklärte der Finanzsenator, die möglicherweise anfallenden Mehrkosten stellten in keiner Weise ein Problem dar, da sie durch die zu erwartenden höheren Steuereinnahmen aufgefangen würden … Berlin. Die Entscheidung des Berliner Landesverbandes der Staatspartei, über ihren Kandidaten für das Amt des Regierenden Bürgermeisters in einer auch für Nichtmitglieder offenen Urabstimmung entscheiden zu lassen, schlägt weiter Wellen. So hat der Fraktionsvorsitzende der Staatspartei im Abgeordnetenhaus, Krotowski, gestern Abend eine eigene Bewerbung ausgeschlossen und sich dafür ausgesprochen, auch parteiungebundene Persönlichkeiten in die engere Wahl zu ziehen …«

»Na also«, sagt Stefan und schaltet das Autoradio wieder aus.

»Was heißt das: na also?«, fragt Karen.

»Du wolltest doch wissen, was wir mit der Staatsanwältin vorhaben?«, kommt die Gegenfrage. »Genau das ist es. Wir wollen sie als Regierende Bürgermeisterin.«

»Heißt das, wir sind bei der Staatspartei gelandet? Mein Lieber, das kostet aber nun wirklich was!«

»Mach einen Vorschlag.«

»Muss ich mir noch überlegen. Erst mal will ich ins Theater, die Amphitryon-Collage angucken. Wegen deinem blöden Termin neulich, in Zürich oder Bern oder wo das war, haben wir die Premiere verpasst.«

»Geht Montag?«

»Montag ist okay. Wenn es da auf dem Spielplan steht.«

Freitag

Sie haben auch Fotos?«, fragt der Feuilletonredakteur Siegmar Pfauth und sieht sich auf seinem von Papierstapeln übersäten Schreibtisch um, »ach ja, hier! Eine holzgeschnitzte Maske, Polynesien oder doch Afrika, wie? Macht sich gut, ja doch, vor allem dieses Muster oder was es auch immer ist …«

»Kein Muster«, stellt Karen klar. »Diese Maske war zerbrochen, und man hat sie wieder zusammengesetzt und an den Bruchstellen mit Eisenklammern verbunden. Verstehen Sie doch, diese Ausstellung zeigt uns eine Kultur, in der nichts weggeworfen wird. Sehen Sie diese Kalebasse …« Sie beugt sich über den Schreibtisch und zeigt auf eine andere Fotografie. »Die war in ich weiß nicht wie viele Stücke zersprungen, ist aber mit unendlich vielen Tonkügelchen wieder zusammengeklebt worden, und die Kügelchen ergeben dieses besondere Muster. Diese Kalebasse erzählt eine Geschichte, eine Geschichte von Gebrauch, von Armut und Mühsal, von Ungeschick und zugleich der Geschicklichkeit menschlicher Hände, alle diese beschädigten und irgendwie reparierten Gegenstände aus dieser Ausstellung tun das.«

»Und da haben Sie nun gleich einen ganzen Essay daraus gemacht«, Pfauth legt den Kopf mit dem kurzgeschorenen weißen Haar ein wenig zur Seite, was ihm das Aussehen eines früh vergreisten, misstrauischen Vogels gibt, »einen Essay über zweihundertfünfzig Druckzeilen mindestens, wenn ich das so überschlägig kalkulieren darf, zwei – hundert – fünfzig, Madame!«

Karen, die Pfauth bisher mit übergeschlagenen Beinen gegenübersaß, stellt beide Füße auf den Boden und macht sich bereit. Wenn Pfauth sie Madame nennt, zieht Krieg auf.

»Ich weiß, dass Ihnen das nicht gefallen wird«, fährt Pfauth fort, »aber in der nächsten Ausgabe habe ich dafür keinen Platz, absolut keinen!« Er beugt sich vor, mit fragendem Blick. »Wissen Sie eigentlich, in welcher Zeit wir leben? Sie singen da das Hohe Lied vom Einfachen Leben und von der Nachhaltigkeit – aber ist das nicht ein bisschen dick aufgetragen? Glauben Sie denn, Madame, wir kommen hier in dieser Stadt auch nur einen kleinen zivilisatorischen Schritt weiter, wenn die Leute ihre leergefressenen Raviolidosen als Geschirr nehmen?«

Karen beugt sich schweigend über den Tisch und will ihr Manuskript und die Fotoabzüge einsammeln.

»Ach, Madamchen, nun seien Sie doch nicht gleich eingeschnappt!«, ruft Pfauth. »Die Ausstellung läuft doch noch mindestens acht Wochen? Vielleicht haben wir in der übernächsten Ausgabe Platz, auch wenn ich Ihnen nicht versprechen kann, dass es für zweihundertfünfzig Zeilen reicht. Wir werden sehen. Ach, noch was: Damit Sie kein so enttäuschtes Gesicht machen, hätte ich einen Auftrag für Sie: Schreiben Sie doch mal was über diesen neuen Modetrend, den Dresscode Landhaus, das ist hier in Berlin der dernier cri.«

»Bitte was?«

»Dresscode Landhaus, ja doch. Die Dame trägt Dirndl, am besten mit sehr weit ausgeschnittenem Dekolleté, der Herr Trachtenjanker und Lederhosen, am besten knielang und aus Hirschleder.«

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!