1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: HQÑ

- Sprache: Spanisch

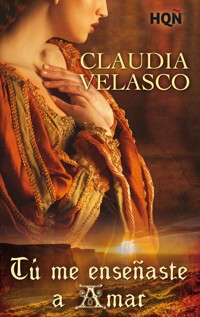

Hijo de un terrateniente rico y poderoso, el irlandés Brian Dumboyne se convirtió en un negociante hábil y muy responsable, que se casó a los dieciocho años con su joven prima y enviudó a los diecinueve. Desde entonces no había vuelto a pensar en el amor. Isabel Hermoso de Mendoza, duquesa de Estella, dulce e inocente, pero también inteligente y hábil con la daga y el arco, necesitaba ayuda. Un favor a un gran amigo pone a Brian en la tesitura de tener que llevarla de vuelta a España desde Inglaterra, donde estaba refugiada. Los dos se embarcarían en un viaje lleno de sorpresas, pero ¿podrían ambos darse una oportunidad y renunciar a todo por un amor extranjero? Otros libros de esta autora: Me miraré siempre en tus ojos, Spanish Lady y Alrededor de tu piel. "Historia 100% recomendable. Cautiva de principio a fin. Mi más sincera enhorabuena a Claudia, ha vuelto a cautivarme con una historia más de las muchas que tiene. Una historia romántica donde como el propio título indica 'Tú me enseñaste a amar'." Tentempié literario "El libro es entretenido y está muy bien narrado por la escritora, encuentro que al transcurrir en diferentes lugares (Madrid, Cádiz, Sevilla, Londres o Irlanda) la historia da a más. Los personajes deben ir adaptándose y el que no hablen bien los idiomas del uno u otro nos da divertidas situaciones. Un libro que comienzas y acabas devorándolo sin darte cuenta. La historia entretenida y con mucha acción, encontramos intriga y es un libro romántico en su mayoría.". Lectura adictiva "El ritmo es rápido. Seguro que los amantes de la Regencia estarán más que encantados de leer este relato, que mezcla hombres rudos, mujeres dulces y adorables." Destellosliterarios - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 133

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

www.harlequinibericaebooks.com

© 2014 Claudia Velasco

© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.

Tú me enseñaste a amar, n.º 34 - junio 2014

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de mujer utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados. Imagen de paisaje utilizada con permiso de Dreamstime.com

I.S.B.N.: 978-84-687-4535-0

Editor responsable: Luis Pugni

Conversión ebook: MT Color & Diseño

Prólogo

Heredero directo del Alto Rey de Irlanda, Brian Boru, Brian Dumboyne, llevaba en la sangre la guerra y un espíritu de rebeldía inflexible que lo había convertido desde niño en un luchador excepcional. Hijo de un terrateniente rico y poderoso, Brian nació el año 1532 en una familia de señores, guerreros y comerciantes que vieron en su nacimiento una esperanza de futuro. Fue el primer varón tras cuatro hembras y su padre lloró de felicidad al comprobar su sexo. Una condición que le otorgó muchísimos privilegios desde su más tierna infancia.

Brian Dumboyne creció feliz y libremente, oyendo historias sobre los antiguos señores de Irlanda: fuertes, aguerridos y valientes caballeros que habían convertido la isla Esmeralda en el mejor lugar del mundo para vivir. Una certeza de la que él jamás dudó, más aún, después de visitar Francia, los Países Bajos, España o Inglaterra de la mano de su padre, que se había convertido con los años en un respetado comerciante de sedas, hilos y paño irlandés, reclamado por las damas y las cortes de media Europa.

Se educó como un erudito. A los catorce años conocía más tierras que la mayoría de sus iguales y era despierto, ágil de mente, un espléndido negociante y un chiquillo trabajador y responsable, al que su padre confiaba las decisiones de su negocio y del cual escuchaba sus ideas y proyectos. Él era feliz trabajando, le gustaba el dinero más que la espada, aunque sabía usar cualquier arma con destreza, y su envergadura física le facilitaba imponerse ante cualquier adversario sin mayor esfuerzo, además, era simpático, abierto, listo como el demonio, decía su madre, y el más seductor de los caballeros.

A los dieciséis años Brian Dumboyne había roto ya corazones y virtudes sin demasiado esfuerzo y a los dieciocho se casó, como mandaba la tradición de su familia, con una de sus primas, la jovencísima Keira, de apenas dieciséis años, con la que pretendía tener una vida larga, apacible y llena de hijos. Una intención muy loable que sin embargo se vio rota con la prematura muerte de la joven al dar a luz a su primogénito, hecho que sumiría al joven viudo en un ostracismo del que tardaría años en salir.

De este modo, diez años después de la muerte de su esposa, Brian seguía volcando su energía en su hijo Kevin, en sus negocios y su gente, dejando de lado la idea de casarse nuevamente o de formar esa gran familia de la que todo el mundo le hablaba, dolido como estaba aún por la injusta pérdida de Keira, a la que no había llegado a amar como correspondía a un buen esposo, pero a la que había respetado y cuidado con todo su corazón.

—Padre, la abuela dice que esta vez me traerás una madre.

—¿Cómo?

—Una madre. La abuela dice que ya es hora de que traigas una madre para mí.

—¡Bendito sea Dios! —exclamó Brian Dumboyne sin mirar a su hijo de diez años, suspiró y siguió cargando los fardos de paño en el barco.

—¿Es verdad o no?

—No, Kevin, no es verdad. ¿Para qué quieres una madre? Tu madre está en el cielo y eso es más que suficiente.

—Bien.

—Bien —repitió y se giró para clavarle los ojos claros—. ¿Por qué no ayudas a tu tío Seamus a subir aquellas cajas? Queremos zarpar antes del amanecer.

—Sí, padre.

Kevin saltó al pantalán y buscó a su tío favorito que en ese momento organizaba el cargamento de sedas y encajes, y se entretuvo en ayudarlo. Brian lo miró durante un rato y luego se concentró en su trabajo, el chiquillo se estaba haciendo un hombre, era fuerte, listo y ya no necesitaba de una madre, decidió, aunque quizás él sí necesitara ya de una mujer.

Capítulo 1

Entró en Londres decidido a cobrar la deuda pendiente con Harold Boyle, el comerciante de la avenida Strand, que hacía meses se escabullía con los pagos. Era un tipo complicado ese Boyle y su paciencia ya no le daba para mucho más, así que enfiló la calle a buen paso hasta que una mano lo detuvo. Brian sujetó aquel brazo con fuerza y buscó los ojos de su dueño con el ceño fruncido, aunque sonrió inmediatamente al comprobar que se trataba de su amigo Albert Fitzgerald.

—Albert, maldito seas, ¿quieres que te maten?

—Lo siento, Dumboyne, ¿qué haces por aquí?

—Trabajo, ¿y tú?

—Algo así, te invito a una cerveza, tu trabajo seguro que puede esperar y tu milagrosa aparición me viene como anillo al dedo. ¡Venga, concédeme diez minutos!

—¿En qué andas metido? —Brian se desplomó en la banqueta de madera de la taberna y estiró las largas piernas mirando a Albert, que estaba muy serio—. ¿Qué ocurre?, ¿va todo bien?

—Es por un asunto familiar, en realidad un asunto que atañe más a mi mujer que a mí, Brian, pero estoy metido hasta el cuello…

—¿Necesitas dinero?

—No. ¿Cuándo te vas de Londres?

—Mañana.

—¿Y adónde vas?

—Amberes.

—¿España?

—Dentro de unas semanas, ¿por qué?, dime de una maldita vez qué ocurre.

—Una prima española de mi mujer está encerrada aquí, en Londres. Su tutor la ha traído para comprometerla con el mejor postor, ya sabes, la chica tiene diecisiete años y varios títulos a su espalda, tierras, dinero… en fin, el tutor no puede desposarla porque es un religioso, pero pretende negociar con su virtud y sus posesiones… —suspiró—. La chica me ha pagado una fortuna por liberarla y ayudarla a regresar a España.

—¿Qué dices? —soltó una carcajada grave y sincera—. Solo tú eres capaz de meterte en algo semejante, Albert.

—El tipo ese se hizo con su tutela de forma ilegal, Isabel solo quiere regresar a Madrid y poner una denuncia ante el rey, desenmascarar al individuo y emanciparse, es lo justo.

—Y paga bien, claro.

—Eso no tiene nada que ver, Brian, no podemos dejarla sola. Mi esposa me ha presionado hasta lo indecible y creo que podré sacarla esta noche de la legación española, solo me faltaba el transporte para mandarla a España y milagrosamente apareces tú, bribón. Me has caído del cielo.

—¿Legación española?, ¿está en la embajada?

—Sí.

—Te meterás en un lío.

—¿Puedes llevarla contigo? Por favor, por los viejos tiempos.

—Albert… —Brian Dumboyne miró largamente a su amigo inglés, al que conocía desde hacía más de una década. El padre de Albert había nacido en Irlanda y había hecho un estupendo matrimonio con una dama inglesa que se lo había llevado a vivir en Inglaterra como un señorito. Su primogénito, Albert, había estudiado con él en Oxford un curso entero de leyes y se habían hecho muy amigos, se veían poco, pero lo apreciaba—. ¿Quieres que suba a una fugitiva en uno de mis barcos?

—No es una fugitiva, ese hombre la raptó, ha intentado abusar de ella, la quiere casar con quién mejor pague… es un secuestrador y un delincuente, amigo, solo estamos intentando hacer justicia.

—¿Cómo dices que se llama? —empezó a sopesar la cuestión con calma.

—Isabel. Isabel Hermoso de Mendoza, actual duquesa de Estella, entre otros innumerables títulos, Grande de España y una muchacha dulce e inocente, Brian. Por Dios, te lo pido.

—No sé, no sé.

—El tutor era el confesor de su madre, Teresa de Aguirre, una santa, la mujer murió hace seis meses víctima de un mal femenino, las malas lenguas dicen que el tipo la forzaba… ya sabes… a tener contacto carnal con él. La condesa, viuda y madre de una sola hija, era un títere en manos del sacerdote. Isabel estaba encerrada en un claustro en Madrid cuando su madre murió y el tipo acudió raudo con los documentos que lo acreditaban como su tutor. La sacó del convento y antes de traerla a Inglaterra también intentó yacer con ella, aunque afortunadamente sus damas de compañía pudieron protegerla. Después de aquello la acosa y la maltrata, la tiene encerrada y se la trajo aquí para huir de la familia Hermoso de Mendoza que no entiende lo que ha pasado con su sobrina. Ella solo necesita pisar España y tendrá ayuda y socorro, Brian, solo necesitamos ponerla en un barco de vuelta a su casa.

—¿En serio? —la sangre empezó a hervirle en las venas, aquel degenerado… eso era difícil de ignorar—. Vale pues, parto a las cinco de la mañana desde Greenwich, ¿podréis llegar a tiempo?

—Lo intentaré —Albert se atusó el pelo, lo cierto es que él no era precisamente un héroe y actuaba solo en todo ese asunto, así que esperaba que sus contactos en la embajada y sus bien pagados sobornos funcionaran. Miró a su apuesto amigo a la cara e intentó forzar una sonrisa.

—¿Tienes un plan, Albert?

—He pagado a varios funcionarios para que la dejen salir en cuanto yo dé aviso.

—¿Y qué más?

—Nada más.

—¡Por el amor de Dios! —se puso de pie y se estiró cuan alto era, bufó enfadado porque acababa de meterse en una trama que nada tenía que ver con él, miró a su amigo y le hizo un gesto para que lo siguiera—. Voy a cobrar a un cliente y luego buscaremos a mis hombres, te ayudaremos a sacar a esa muchacha de la embajada y que Dios nos asista, Albert, o te mataré por esto.

Capítulo 2

La embajada española estaba custodiada por pocos soldados, teniendo en cuenta que era uno de los lugares más peligrosos del reino. Según las malas lenguas, todos y cada uno de los intentos para asesinar a la reina Isabel I provenían de España y, aunque Isabel Tudor los odiaba por católicos y traidores, los españoles seguían presentes en Londres orquestando conspiraciones e intentando, incluso, casar a la joven soberana con su excuñado, el beato e intransigente rey Felipe II.

Brian Dumboyne llegó hasta aquel pequeño palacio cercano a Westminster acompañado por tres hombres de su confianza y le hizo un gesto a Fitzgerald para que iniciara de una vez la insólita operación de rescate. Albert, obediente, se acercó a una puerta y dio cuatro golpes secos con los nudillos, lo que hizo sonreír al irlandés a quién todo aquel asunto le estaba empezando a resultar infantil. Dos minutos después, una anciana tapada hasta las orejas se asomó y cuchicheó algo con su amigo que entró sigiloso en la casa.

—¿Esto es muy ilegal, milord? —preguntó en gaélico Patrick, su segundo de a bordo, y Brian le hizo un gesto negativo con la cabeza— porque no me gustaría acabar mis días en una maldita cárcel inglesa…

—Shh —interrumpió, echando mano a la espada en cuanto vio salir a Albert acompañado por dos figuras, una bastante alta y la otra menuda y ágil, que iban tapadas con unos velos negros que les llegaban hasta las rodillas.

—¡Vamos! —susurró Albert Fitzgerald, emocionado—. Isabel, este es mi amigo, el bendito Brian Dumboyne, síguelo adonde él te lleve y serás libre. Adiós.

—¿Cómo que adiós? —dijo Brian cruzándose en su camino—. ¿Adónde demonios vas tú?

—¿Yo? Pues a casa, tú llévatelas al puerto y zarpa sin dilación, amigo.

De ese modo se quedó quieto en medio de la calle, solo con esas mujeres y convertido, de repente, en secuestrador de una doncella extranjera y a la que ni siquiera conocía.

—¡Vamos milord, por Dios! —dijo la mujer más grande, agarrándolo por el codo—. Hay que salir de aquí, por favor.

Las subieron a un carretón lleno de mercancía y partieron a toda velocidad al muelle de Westminster donde cogieron una barcaza rumbo a su navío. Ellas obedecían sin rechistar y Brian no se atrevía ni a mirarlas a la cara, aunque en realidad no había nada que ver porque Isabel Hermoso de Mendoza se ocultaba bajo un velo tupido que no traslucía ninguno de sus rasgos. Cuarenta minutos después, estaban poniendo pie en Greenwich, la hermosa villa enclavada en la orilla sur del Támesis y sede el palacio de Placentia, el favorito de la reina Isabel I de Inglaterra.

—Dios le premiará por esto, milord —susurró la dama alta con un acento pésimo, acercándose a él. Brian la miró sin decir nada—. Hemos sido víctimas de una gran injusticia que usted está ayudando a subsanar. El señor Fitzgerald nos explicó quién era usted y le aseguro que pagaremos generosamente su ayuda, milord.

—Umm —fue su lacónica respuesta.

—Mi señora y yo le queríamos presentar nuestros respetos.

—No hace falta.

—Me llamo Inés Fernández, soy la dueña, la dama de compañía de la señorita Hermoso de Mendoza, y me pongo a su entera disposición, lord Dumboyne.

—Bien, ahora métase ahí con su señora y no estorbe, por favor —le indicó un rincón de popa con la cabeza y se volvió para seguir con su tarea. Inés Fernández retrocedió y agarró a Isabel por el brazo.

—Es un poco tosco y no debemos importunarlo —le dijo pegada a su oído.

—Bendito sea —susurró Isabel, siguiendo con los ojos la imponente figura de aquel desconocido que había aceptado ayudarlas. En dos meses que llevaba en Londres era la primera vez que alguien hacía algo por ella y se sintió emocionada. Subió la vista y vio como aquel altísimo individuo se sacaba la camisa y se ponía a trabajar hombro con hombro con sus marineros. Tragó saliva y apretó su rosario. Brian Dumboyne, su salvador, era un hombre hermoso, con un torso rotundo, los brazos fuertes, el pelo color miel y unos enormes ojos azul claro que miraban casi todo el tiempo ceñudos, pero que transmitían una seguridad y una dulzura difícilmente calificables. Carraspeó inquieta y bajó la vista para concentrarse en las cuentas del rosario.

—¿Será católico? —interrogó Inés, siguiendo con los ojos a tan apuesto y gallardo caballero.

—Seguramente, la mayoría de los irlandeses lo son y Albert dijo que él era irlandés —sentenció Isabel agarrándola de la mano—. Vamos, querida, no debemos molestar.

Unas horas después levaban anclas, partiendo en medio del griterío general. Los hombres corrían cargando bultos, moviendo gruesas cuerdas, deslizando cajas por la cubierta a la par que el patrón, lord Dumboyne, se concentraba en el trabajo ignorándolas descaradamente. Isabel Hermoso de Mendoza dio gracias al cielo cuando aquel navío gigantesco empezó a deslizarse camino de mar abierto y cerró los ojos pensando en su pobre madre, durante años presa bajo el yugo de Ovidio Rivera, el confesor que había tenido la mala idea de poner sus ojos sobre ellas el mismo día de la muerte de su padre hacía ya cinco años.