12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Freundschaft, so Arendt in ihrem Denktagebuch,gehört zu den »tätigen Modi des Lebendigseins«, und Briefe sind deren herausragende Zeugnisse. Dieser Band versammelt weitgehend unveröffentlichte Briefwechsel der politischen Philosophin mit ihren langjährigen Freundinnen Charlotte Beradt, Rose Feitelson, Hilde Fränkel, Anne Weil-Mendelsohn und Helen Wolff. Neben den gemeinsamen Projekten prägte die Freundschaften auch, dass alle Frauen die Wirklichkeiten von Emigration und Immigration kannten. Die Briefwechsel führen mitten hinein in Arendts Gedanken- und Arbeitswelt, sie erzählen Privates und Alltägliches aus fünf sehr unterschiedlichen, intensiv gelebten Freundschaften.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

ISBN 978-3-492-97837-8

© Hannah Arendt Bluecher Literary Trust und Piper Verlag GmbH, München 2017

Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Covermotiv: Courtesy of the Hannah Arendt Bluecher Literary Trust

Datenkonvertierung: Tobias Wantzen, Bremen

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Anne Weil

Einführung

Zur Geschichte der Freundschaft und ihrer Briefzeugnisse

»Beste Freundin«, aber in Grenzen

Die erhaltenen Briefe – »rapports« aus dem Hause Weil

Berufliches und privates Leben der Anne Weil

Der freundschaftliche Blick auf die Schriftstellerin Hannah Arendt

Wechselseitige Besorgtheiten

Was es heißt, »selbstverständlich« Jüdin zu sein

Die letzten Jahre

Die ausgewählten Briefe 1941 bis 1975

Hilde Fränkel

Einführung

Die Einzigartigkeit einer Freundschaft.

»… dass Du keine Intellektuelle bist«

Eine Intimität, die unverlierbar ist

Die erotische Genialität Hilde Fränkels

Amerika – Europa

Der Tod der Freundin

Die Briefe 1949 bis 1950

Charlotte Beradt

Einführung

Eine Ménage à trois, die nicht gelingen konnte

Ich bin froh, dass Lotte die Adressen hat …

Der eigene Weg der Journalistin Beradt

Eine Amerikanerin in der DDR. Eine Hommage an Heinrich Blücher

Das Dritte Reich des Traums und der indirekte Dialog mit Arendt

Der halbierte Nachlass

Die ausgewählten Briefe 1955 bis 1976

Rose Feitelson

Einführung

Rose Feitelson, die »eigentlich den Literaturpreis verdient hat«

Die politische Berichterstatterin

»Wirklich, eines Tages müssen wir zusammen reisen«

Die Briefe 1952 bis 1963

Helene (Helen) Wolff

Einführung

Freundschaft zu viert und zu dritt

Gemeinsame Arbeit – geteilte Sorgen

Das Du

Nachgedanken der überlebenden Freundin

Die ausgewählten Briefe 1954 bis 1975

Weitere Texte

Editorische Notiz

Allgemeines

Zu den Briefen Arendt–Beradt

Zu den Briefen Arendt–Feitelson

Zu den Briefen Arendt–Fränkel

Zu den Briefen Arendt–Weil

Zu den Briefen Arendt–Wolff

Sonstige benutzte Archivalien

Mitteilung zur vorliegenden Auflage

Abkürzungen

Abgekürzt zitierte Literatur

Vorwort

Es ist ein auffallendes kulturelles Phänomen unserer Zeit, dass zwar der Brief durch die E-Mail ersetzt worden ist, die Publikation von Briefen und Briefwechseln hingegen zugenommen hat. Das Interesse an der Lektüre von Briefen ist dabei nicht nur durch die Nähe zu lebensgeschichtlichen Kontexten zu erklären. Ein weiterer Grund liegt in der Adressierung der Briefe an ein Du in dem dialogischen Raum, den der Brief stiftet und der durch die Erweiterung auf ein drittes Du wie den Leser eine Art zweiter Gegenwart gewinnt. Diese dialogische Dimension ist in den Briefen Hannah Arendts deshalb so präsent, weil sie unbehelligt durch Konventionen nur der freien Einbildungskraft folgt.

Hannah Arendt hat neben ihrem philosophischen und politischen Werk eine so große Anzahl von Briefen hinterlassen, dass man von einem Briefwerk sprechen kann, welches in keiner Weise als zweitrangig abgetan werden sollte. Und zwar nicht nur deshalb, weil die Briefe in vielfältiger Weise Fragen, die Arendt in ihren Büchern und Essays thematisiert hat, aufgreifen und weiterführen, sondern vor allem weil mit jedem Briefwechsel ein ganz eigenes Beziehungsgeflecht entsteht, das im Sinne ihrer Philosophie als »Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten« angesehen werden kann, das nur aus subjektiven Begegnungen, Wahrnehmungen und Urteilen zusammengesetzt ist. Dieses Bezugsgewebe, in dem sich Nähe und Ferne zu bestimmten Konstellationen formen und das man als eine bewohnbare Distanz bezeichnen kann, hat in Arendts philosophischem und politiktheoretischem Denken über das Miteinandersprechen und -handeln einen großen Stellenwert.

Für diejenigen, die »in keinem Besitz verwurzelt sind und darum ihr Milieu gewissermaßen immer mit sich herumtragen oder richtiger darauf angewiesen sind, es immer neu zu produzieren«, die als Emigranten in einem existenziellen Sinn unterwegs sein müssen, wird der Brief zu einem unverzichtbaren Mittel, Zusammenhänge stiften zu können. Diesen Zusammenhängen gibt Arendt den Namen Freundschaft. Die Freundschaft und der Brief zeichnen sich beide durch ihre Beweglichkeit aus, weil es nichts gibt, das ihnen von vornherein Dauer verbürgt. Jeder Brief ist ein neuer Anfang, der erst durch die Antwort entweder bestätigt oder infrage gestellt wird. Die Freundschaft existiert nur so lange, wie man sich ihr zuwendet, und jede Zuwendung muss mit Unwägbarkeiten rechnen. Freundschaft sei kaum noch anders als »auf des Messers Schneide« zu haben, schrieb Hannah Arendt an ihren langjährigen jüdischen Freund Kurt Blumenfeld in Israel. Dennoch: Wer sich auf diese Unwägbarkeiten einlässt, steht nach Arendt der Realität näher als alle, die sich irgendwelche künstlichen Identitäten anzudichten versuchen. Er kann erfahren, dass sich Freundschaft »wie ein Schal um die Schultern« legt.

Als wir uns dazu entschlossen, einen Band mit Briefen »Arendt und Freundinnen« (so der Arbeitstitel) herauszugeben, gab es nur einen veröffentlichten Briefwechsel zwischen Hannah Arendt und einer Freundin, der Schriftstellerin Mary McCarthy. Dem gegenüber standen zahlreiche veröffentlichte Briefwechsel mit männlichen Briefpartnern: mit den Philosophen Karl Jaspers und Martin Heidegger, mit Arendts Ehemann Heinrich Blücher, mit dem jüdischen Freund Kurt Blumenfeld, mit den Schriftstellern Hermann Broch, Uwe Johnson und Alfred Kazin, mit den jüdischen Gelehrten Gershom Scholem und Walter Benjamin. In den Archiven, denen Arendt ihren Nachlass übereignet hat, der Library of Congress in Washington und dem Literaturarchiv in Marbach, befindet sich aber eine erstaunliche Anzahl Briefe von und an Freundinnen, die nicht so sehr im Licht der Öffentlichkeit gestanden haben. Diese Briefwechsel sind zu einem größeren Anteil auch weniger umfangreich als die bisher publizierten.

Aber im Reich des Privaten gelten andere Maßstäbe. Die Flüchtigkeit eines Briefes ist nicht gleichbedeutend mit Oberflächlichkeit, die Kürze eines Briefwechsels nicht mit mangelndem Interesse. Das Spezifische der Freundschaft zeigt sich hier in plötzlich entstehenden emotionalen Momenten, in denen das einander Zugewandtsein zum Ausdruck gebracht wird, oder in der Kontinuität einer unbefragbaren Selbstverständlichkeit und Verlässlichkeit, mit der das Schreiben und Empfangen von Briefen die Lebenszeit der Freundinnen begleitet hat.

Aufgrund der erhaltenen, meist von Hannah Arendt den Archiven überlassenen Briefe – nur im Fall von Helen Wolff gibt es einen weiteren nennenswerten Archivbestand: die »Helen and Kurt Wolff Papers« in der Beinecke Library der Yale University – und aufgrund unserer Recherchen können die Geschichten dieser Freundschaften erzählt werden. Zugleich wird der Versuch unternommen, diese Freundschaften in ihrer Bedeutung für jeweils beide Partnerinnen genauer zu bestimmen. Das geschieht in den einführenden Bemerkungen, die den abgedruckten Brieftexten vorangestellt sind.

In den Briefen zwischen Arendt und McCarthy oder auch Jaspers und Blumenfeld gab es gemeinsame Projekte. Mit Jaspers teilte Arendt das Nachdenken über die Philosophie und die Sorge um die politische Entwicklung der BRD, mit Mary McCarthy die diffizilen Erfahrungen im Umgang mit der literarischen und philosophischen Sprache und das politische Engagement in den USA, mit Blumenfeld die jüdischen politischen Erfahrungen. Durch diese Gemeinsamkeiten wurde immer wieder das Interesse aneinander entfacht und das Miteinandersprechen über komplexere Fragen und Antworten vertieft. Persönliche Zuneigung und Ähnlichkeit der Denkart waren so miteinander verwoben, dass sie gleichsam eine innere Energie bildeten, welche die Freundschaft trug und weitertrug.

Auch in den hier ausgewählten Freundschaften mit Annelise (Anne) Weil-Mendelsohn, Hilde Fränkel, Charlotte Beradt, Rose Feitelson und Helene (Helen) Wolff lassen sich gemeinsame Projekte ausmachen. Sie stehen jedoch nicht so im Mittelpunkt, als dass sie die Beziehungen in allen Facetten bestimmt hätten. Beispiele für derartige Projekte waren die Verenglischung von Arendts Texten, woran Rose Feitelson beteiligt war, oder die Übersetzung vom Englischen ins Deutsche, die Arendt Charlotte Beradt übertragen hatte. Mit Helen Wolff gab es die Zusammenarbeit bei Publikationen des Wolff und später des Verlags Harcourt & Brace.

Daneben lassen sich aber weitere Aspekte nennen, welche die Freundschaften prägten. Mit einer Ausnahme (Rose Feitelson) waren alle Frauen gezwungen, in die Emigration zu gehen oder wie Anne Mendelsohn-Weil in die Illegalität. Sie mussten zumindest zeitweilig ihr bisheriges Leben vollständig aufgeben.

Anne Mendelsohn hatte bei Ernst Cassirer in Philosophie promoviert. Sie emigrierte nach Frankreich, heiratete dort den ehemaligen Studienkollegen und Philosophen Eric Weil. Sie erhielt die französische Staatsbürgerschaft und schloss sich während der deutschen Besatzung der Résistance an. In der Illegalität ging es um das nackte Überleben. Aber auch um die Erfahrung, dass Freiheit in neuen politischen Formen gesichert werden muss. Nach der Befreiung hat sie sich daher beruflich neu orientiert. Sie war von Anbeginn in den Aufbau europäischer Institutionen involviert, nicht nur weil eine philosophische Karriere eher unwahrscheinlich war, sondern weil sie diese Aufgabe unter politischen Gesichtspunkten als außerordentlich wichtig erachtete. Sie blieb aber eine Leserin der Bücher Arendts, die wusste, wie schwierig es ist, sich eigene Wege ins philosophische und politische Denken zu bahnen. Ihr Urteil war daher für Arendt von besonderer Bedeutung, zumal Anne Mendelsohn diejenige war, die Arendt am Beginn ihres Denkwegs einen entscheidenden Impuls vermittelt hatte, als sie ihr in den 1920er-Jahren Rahel Levin Varnhagens Buch des Andenkens schenkte. Dieses Geschenk bildete gleichsam den Höhepunkt und die Besiegelung einer Jugendfreundschaft, die keiner weiteren Gründe bedurfte und trotz aller späteren Entfernungen voneinander bei jedem neuen Zusammentreffen wie ein nur ihnen bekannter Schatz aus dem Verborgenen hervorgeholt werden konnte.

Eine Beziehung von außergewöhnlicher Art ist die Freundschaft zwischen Hannah Arendt und Hilde Fränkel. Sie hatten sich in den 1930er-Jahren in Frankfurt am Main kennengelernt, sich dann aus den Augen verloren und als Emigrantinnen in New York wiedergetroffen. Hilde Fränkel erkrankte 1949 an Krebs. Dass ein Briefwechsel zwischen beiden überhaupt entstehen konnte, ist dem Umstand zu verdanken, dass Arendt 1949 im Auftrag der Organisation Jewish Cultural Reconstruction nach Europa reisen musste und sich dort für etwa drei Monate aufhielt. Ihre Aufgabe galt der Auffindung und Rückführung jüdischer Bücher, Manuskripte und religiöser Gegenstände, die unter der NS-Herrschaft geraubt worden waren. Die Freundinnen haben die Trennung als sehr schmerzhaft empfunden, zumal sich die Krankheit Fränkels bedrohlich zugespitzt hatte. Die Einzigartigkeit des Briefwechsels besteht darin, dass er allein aus dem Empfinden einer wechselseitigen großen Zuneigung geschrieben worden ist und daher zu einer Sprache gefunden hat, in der die Realität des Sterbens und des unwiederbringlichen Abschieds weder verschwiegen noch religiös überhöht werden musste. Was Sprache in dieser Grenzsituation vermag, dafür ist dieser Briefwechsel ein eindrückliches Dokument.

Charlotte Beradt war Journalistin. Sie konnte mit Beginn der Nazi-Diktatur nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten. Aber auch in den USA hat es lange gedauert, bis sie ihren Beruf wieder aufnehmen konnte. Sie lernte Hannah Arendt erst in den USA über Heinrich Blücher kennen, mit dem sie seit ihrem gemeinsamen politischen Engagement für die KPD befreundet war und mit dem sie eine Liebesbeziehung hatte. Auch hier sind die Europareisen Arendts, die ab 1949 alle ein bis zwei Jahre stattfanden, die Voraussetzung des Briefwechsels und die Entwicklung einer Ménage à trois, in der sich ein Geflecht wechselseitiger Beziehungen entspannte, die ebenso authentisch wie ambivalent waren und bis zu Blüchers Tod andauerten.

Während Arendts Europa-Aufenthalten hatte Charlotte Beradt die Aufgabe übernommen, Zeitungsausschnitte zu sammeln, die Rezensionen zu Arendts Publikationen enthielten oder Beiträge von politischer Bedeutung aus der New Yorker und weiteren amerikanischen Öffentlichkeit waren. Beradt schickte ebenso an alle Orte, an denen sich Arendt aufhielt, Begrüßungskarten, Zeichen der Verlässlichkeit des amerikanischen Zuhauses, an die Blücher immer wieder zu denken vergaß. In dem Briefwechsel Arendts mit Blücher wurden parallel laufend Grüße von und an Charlotte Beradt übermittelt. Die auf diese Weise zustande kommende Beschäftigung mit Arendts Gedankenwelt lässt sich aus dem Rückblick als Einstieg Beradts in ihren alten Beruf als Journalistin verstehen. Als Arendt ihr 1956 die Übersetzung amerikanisch geschriebener Essays ins Deutsche übertrug, war der Bann gebrochen. Charlotte Beradt nahm Anfang der 1960er-Jahre Kontakt auf zu verschiedenen deutschen Medien, für die sie von da an kontinuierlich Beiträge lieferte.

Rose Feitelson ist neben Anne Weil-Mendelsohn und Charlotte Beradt die dritte jüdische Freundin Arendts. Mit Anne Weil und Charlotte Beradt verband Arendt – ohne dass es ausgesprochen werden musste – das Wissen darum, was es heißt, von heute auf morgen verfolgt zu werden, und was es bedeutet, wenn sich dort, wo früher die vertraute Umwelt war, ein leerer Kreis bildet. Rose Feitelson kannte diese Erfahrung allein aus den Erzählungen ihrer Familie, die bereits Anfang des 20. Jahrhunderts aus Russland in die USA eingewandert war. Die Welt, in der sie aufwuchs, war so selbstverständlich jüdisch, wie es die drei anderen schon nicht mehr gekannt und gelebt haben. Deshalb war Rose Feitelson für Arendt allein diejenige Freundin, die ihr am Ende ihres Lebens einen Weg zurück zeigen konnte in die Geborgenheit der jüdischen Welt, »to come home« dort, wo Anfang und Ende sich berühren.

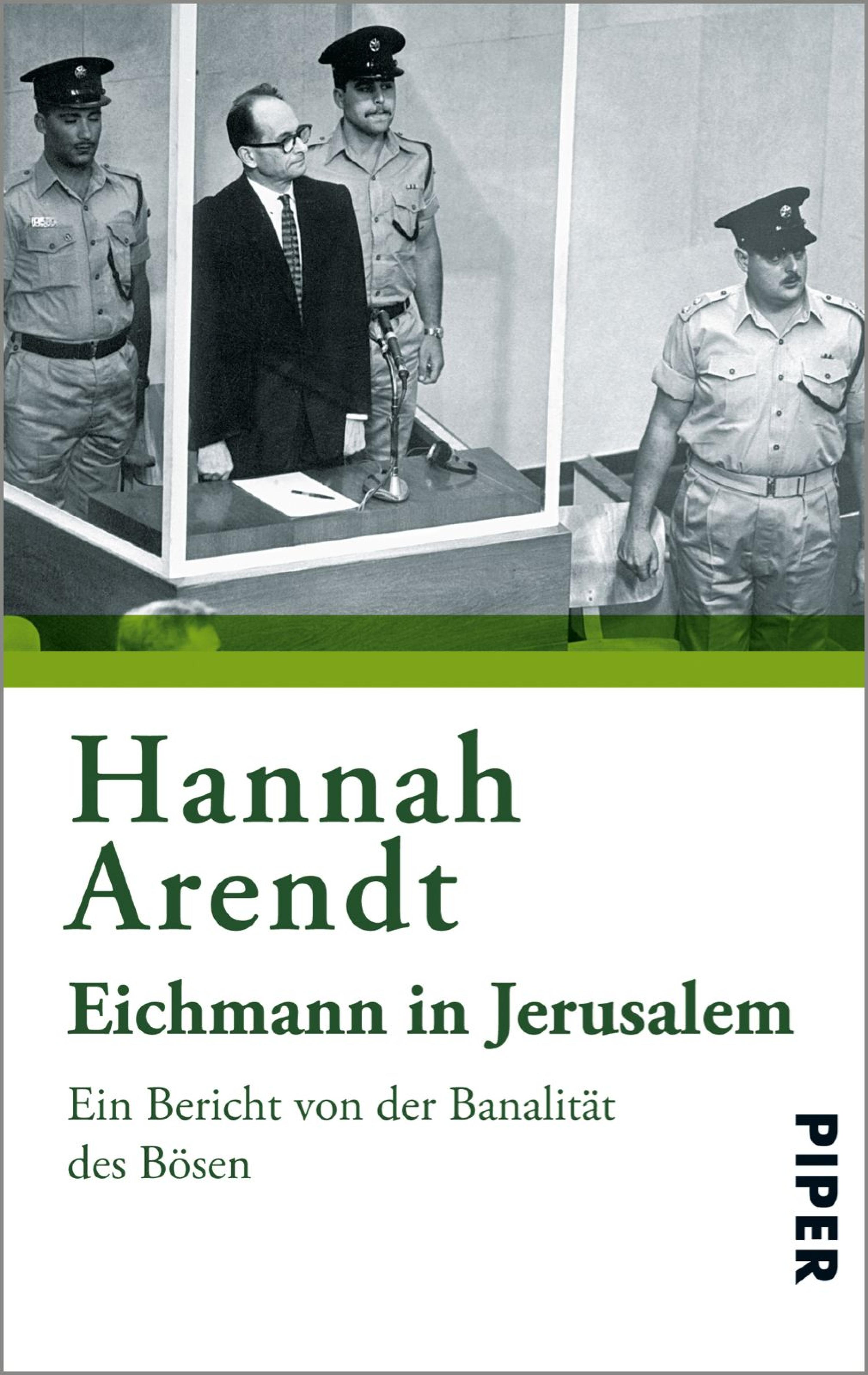

Rose Feitelson hat nach ihrem Collegeabschluss in verschiedenen jüdischen Organisationen gearbeitet. Sie hat maßgebend an der Lektorierung des Englischen in Arendts ersten Publikationen, The Origins of Totalitarianism und The Human Condition, mitgewirkt. Aber ihr Traum, aufgrund dieser Erfahrungen und mit Unterstützung Arendts eine Lektorenstelle zu bekommen, hat sich nicht erfüllt. Sie war darüber hinaus für Arendt eine wichtige Diskussionspartnerin in den New Yorker Debatten der McCarthy-Ära. Angesichts des verwirrenden biografischen Durcheinanders amerikanischer Intellektueller war nicht einfach zu entscheiden, ob der Wandel vom Kommunisten zum Kritiker authentisch war oder nur die Fassade eines Antikommunisten, der als Kalter Krieger Karriere machen wollte. Rose Feitelson kannte sich bestens aus und war für Arendt eine verlässliche Stütze, um zu einem realitätsnahen eigenen Urteil zu kommen. Das politische Urteilen in schwierigen Situationen blieb der gemeinsame Boden, auf dem sie sich immer wieder trafen, auch in der Debatte um Arendts Eichmann-Buch.

Die Freundschaft zwischen Helen Wolff und Hannah Arendt begann mit »business meetings« vermutlich Mitte der 1940er-Jahre in New York. Am Anfang des ab 1954 erhaltenen Briefwechsels stand ein Eklat. Arendt sollte eine Rezension zu einem Autor des Wolff-Verlags schreiben und lehnte ab. Die daraufhin von Helen Wolff geäußerte Empörung über Arendts Indifferenz war wie ein reinigendes Gewitter, das beide Seiten zu einer direkteren Sprache ohne Vorbehalte befähigte. Die Beziehung zwischen beiden, die erst nach Kurt Wolffs plötzlichem Tod und der Übernahme des Verlags durch Helen Wolff eine eigene Richtung nahm, war von einer eigentümlichen Konventionalität, wie sie von Helen Wolff auf den Punkt gebracht wurde: »Ich wandte mich an sie um geistigen Rat, sie sich an mich um praktischen.«

Dass Konventionalität, die Regeln und Grenzen akzeptiert, durchaus einem Dialog nicht im Wege steht, sondern ihm einen Stil vermittelt, der von beiden Seiten akzeptiert werden kann, zeigt der Briefwechsel. Die gemeinsamen großen Buchprojekte, die Jaspers- und Benjamin-Ausgaben, konnten ohne die im Kulturbetrieb üblichen Selbstdarstellungsrituale und Rechthabereien auf den Weg gebracht werden. Hannah Arendt und Helen Wolff brachten das Kunststück fertig, sich wechselseitig als Weltbürgerinnen anzusprechen, obwohl die Welt mit ihren politischen Widersprüchen und sozialen Ungerechtigkeiten in ihrem Briefwechsel vollständig draußen blieb. Sie waren in einer altmodischen Weise Weltbürgerinnen, unabhängige Individuen, die sich allen Tendenzen der Massengesellschaft verweigerten und die zwar um die Unwiederbringlichkeit vergangener Vorstellungen wussten, aber sie deshalb noch lange nicht aufzugeben bereit waren, wie zum Beispiel ihre Vorstellung von Liebe: »Helen, wenn Du und ich einmal tot sind, weiß dann überhaupt noch jemand, was Liebe ist?«

Versucht man den Entwicklungsgang der Gemeinsamkeiten zwischen den Freundinnen, wie sie in den verschiedenen Briefwechseln sichtbar werden, zu einem Bogen zusammenzufügen, wird deutlich, dass zwei Haltungen ihn maßgeblich gestaltet haben: die Fähigkeit, etwas Unvorhersehbares und Neues zu beginnen wie im Briefwechsel mit Hilde Fränkel, und der Sinn für etwas unverlierbar Gegebenes, das allen geschichtlichen Wechselfällen widersteht, wie die Jugendfreundschaft mit Anne Mendelsohn, das Gefühl einer qua Geburt unverlierbaren Zugehörigkeit, wie sie Arendt durch Rose Feitelson nahegebracht wird, oder die verlässlichen Begrüßungskarten Beradts überall in der Fremde, wo Arendt hinkam, sowie das spontane Zusammenstimmen in einer vergangenen Vorstellung von Liebe, die sie mit Helen Wolff teilt.

Das Sicheinmischen in politische Debatten – ob in das Pro und Contra um den Kommunismus in der McCarthy-Ära, um die Banalität des Bösen oder um die Politik in Israel – hatte für die beteiligten Freundinnen die schmerzliche Erfahrung zur Folge, dass zumeist weniger das Verstehen der verschiedenen Positionen den offensichtlichen Sieg davontrug als das gängige Muster des Streits: die »Entscheidungsschlacht«. Mit ihrer Frage: Müssen wir »selbst Drachen gewesen sein, um Drachen zu bekämpfen«, gelang es Arendt jedoch, einen bleibenden Stolperstein in die glatte Bahn der Wiederkehr des Immergleichen einzufügen.

Obwohl sie sich seit 1933 bewusst war, dass man nicht mehr »einfach zusehen kann«, und in vielerlei Hinsicht politisch engagiert handelte, kehrte sie am Ende ihres Lebens zur Nachdenklichkeit zurück, zum Urteilen im einsamen Dialog mit sich selbst. Nicht im Sinne der Apologie des platonischen Philosophen, dem es nur um eines geht: unbehelligt von allen weltlichen Konflikten philosophieren zu können. Aber doch in dem Sinn, dass es verschiedene Existenzweisen gibt, die jeweils ihre Zeit haben.

Diese Einsicht dürfte nicht unbeeinflusst gewesen sein von den Erfahrungen des imaginären Dialogs, der jeder authentischen Philosophie immanent ist, wie auch von der Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit des Individuellen, wie es sich in Briefen zeigt. Mit jedem Brief werden Themen und Dialogformen differenziert, werden Unwägbarkeiten zu Versuchen, herauszufinden, wie der Dialog beginnen kann und wie man sich in ihm bewegt. Je nachdem, an wen der Brief adressiert wird, zeigt die Schreiberin, dass sie antwortet, und jeweils ist das Sprechen anders.

Damit entstehen neue Formen intersubjektiver Geschichtsschreibung, die nur im Medium des Briefs Gestalt annehmen können: die der Vielstimmigkeit. Was als konkrete Erfahrung in einem Brief festgehalten wird, erweitert sich zu einem Mosaik der vielen Erfahrungen und Sprachen. Die Leser und Leserinnen haben die Freiheit, eigene Verbindungen zu knüpfen, und jede Verknüpfung ist bereits ein weiteres Denkfragment. Lesen wird zu einer geformten Anschauung, an der viele beteiligt sind: die Schreibenden, die Freunde, an die die Briefe gerichtet sind, die Leser. Als Räume des Miteinandersprechens verkörpern Briefe und Freundschaften jeweils eine Welt »en miniature«. Sie verweisen aber auch auf größere Einheiten: die Polis, die Räte, die Salons. Denn Freundschaft, so Arendt in ihrem Denktagebuch, ist eine »eminent republikanische Tugend«.

Hannah Arendts hinterlassene Briefe mit Freunden und Freundinnen führen mitten hinein in die Gedankenwelt der politischen Philosophin, aber in ihrer unvoraussehbaren dialogischen Dynamik auch über sie hinaus.

Anne Weil

Einführung

Was mich an ihr immer so anzog, ist gerade diese mir ganz fremde Fähigkeit, sich zu bewahren, so zu bleiben, wie sie nun einmal ist, sich nie ganz zu riskieren.

Hannah Arendt über Anne Weil

So war es ja immer mit Hannah. Sie sagt etwas, man erschrickt und schimpft. Sie antwortet erstaunt und entsetzt: aber es ist doch so!

Anne Weil über Hannah Arendt

»Annchen meine ›beste‹ Freundin seit ich 14 Jahre alt bin« – mit diesen Worten stellt Hannah Arendt ihrem Freund Gerhard Scholem Anne Weil brieflich vor.[1] Vierzehn war Hannah am 14. Oktober 1920 geworden, Anne traf sie erstmals im folgenden Jahr. Über die näheren Umstände der ersten Begegnung berichtet Elisabeth Young-Bruehl in ihrer Arendt-Biografie: Hannah Arendt, damals Schülerin am Königin-Luise-Gymnasium in Königsberg, habe Anne Mendelsohn, die Freundin ihres Freundes Ernst Grumach[2], unbedingt kennenlernen wollen. Das sei in der eigenen Familie, den Beerwald-Arendts, auf Ablehnung gestoßen, weil Annes Vater, der Arzt Dr. Georg Mendelsohn, seinerzeit eine Gefängnisstrafe[3] abbüßte. Daraufhin habe die junge Hannah eines Nachts die elterliche Wohnung in Königsberg heimlich verlassen, sei mit der Bahn nach Stolp[4] gefahren, habe Anne mit Steinchenwürfen ans Fenster aufgeweckt und so die Begegnung herbeigeführt.[5] Schnell entwickelte sich die Freundschaft der frühreifen Vierzehnjährigen mit der drei Jahre Älteren – eine Freundschaft, die ungeachtet aller wechselnden persönlichen und weltgeschichtlich-politischen Umstände über fünfzig Jahre bis zu Arendts frühem Tod in New York (am 4. Dezember 1975) bestehen blieb. Anne Weil starb achtzigjährig am 5. Juli 1984 in Nizza.

Zur Geschichte der Freundschaft und ihrer Briefzeugnisse

Über die anfänglichen Jahre der Freundschaft ist wenig bekannt. Erst für die Zeit um 1930, als beide promoviert hatten[6] und Arendt mit Günther Stern verheiratet war[7], gibt es, wieder bei Young-Bruehl, einige Informationen.[8] Vor Hitlers Machtergreifung leben die Freundinnen in Berlin. Hannah erkennt die Gefahr, die von den Nationalsozialisten ausgeht, offenbar schneller und eindeutiger als Anne und entscheidet sich entsprechend, aber auch Anne verlässt Deutschland bereits 1933. In Paris treffen sie sich wieder, wo Anne 1934 den ihr aus Studienzeiten bekannten Philosophen Erich Weil heiratet. Mit ihm wird sie 1938 französische Staatsbürgerin, Erich nun Eric. Hannah lässt sich von Günther Stern scheiden und wird dadurch zur Staatenlosen. Im Januar 1940, nur wenige Monate vor der deutschen Besetzung von Paris, heiratet sie den ebenfalls staatenlosen deutschen Emigranten Heinrich Blücher.

Die ersten Pariser Jahre sind für die Freundinnen, wie aus späteren Zeugnissen[9] hervorgeht, eine Zeit der Gemeinsamkeit, in die außer Eric Weil und Günther Stern, später Heinrich Blücher (»Monsieur«), auch Annes im Haushalt Weil lebende kränkelnde Schwester Käte/Kätchen/Catherine Mendelsohn und Hannahs 1938 nach den Novemberpogromen aus Königsberg nach Paris geflüchtete Mutter (»Mutt«), Martha Beerwald-Arendt, einbezogen sind. Gemeinsame Freunde aus dieser Zeit sind Lotte Sempell, später Klenbort, und Chanan Klenbort[10] sowie Herta und Erich Cohn-Bendit[11]. Ansonsten dürften sich die Freundeskreise nur teilweise überschnitten haben. Anne Weil ist durch ihre familiäre Situation in den Kollegenkreis ihres Mannes eingebunden, Hannah Arendt eher im Milieu der Jugend-Alijah und der Emigranten aus Deutschland zu Hause. Die Lage ändert sich 1940 nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Paris, als die Blüchers zu »feindlichen Ausländern« erklärt und interniert werden und Anne Weil, nachdem ihr Mann gleich nach dem »drôle de guerre« als Henri Dubois in deutsche Kriegsgefangenschaft gerät (17. Juni 1940), die Wohnung in Clamart verlassen muss, während die Schwester Käte, die noch deutsche Staatsbürgerin ist, wie Hannah Arendt ins Lager Gurs[12] kommt. Die Freundinnen sehen sich ein letztes Mal vor Arendts und Blüchers Ausreise aus Frankreich in Montauban (Département Tarn-et-Garonne). In der Nähe von Montauban, in der von den Deutschen unbesetzten Zone, hatte Lotte Klenbort zusammen mit einer Freundin ein kleines Haus gemietet, wohin sie mit Mann und Kind aus Paris geflüchtet war und wo auch die Cohn-Bendits Unterkunft fanden.[13]

Briefzeugnisse von Hannah Arendt und Anne Weil aus der Pariser Zeit, wenn sie denn je existierten, sind nicht erhalten. Doch haben diese die Freundschaft prägenden Jahre in einem Detail der Überlieferung durchaus eine Spur hinterlassen, nämlich in den Anreden, die in Anne Weils Briefen dokumentiert sind: »Mon cher Petit«, schreibt sie oder, sehr viel häufiger, »Chérie« – mal, wie bei »petit«, mit großem, mal mit kleinem Anfangsbuchstaben. Die Anrede »Liebe Hannah« oder eine andere deutsche Variante findet sich in den erhalten gebliebenen Briefen so gut wie überhaupt nicht. Ein Brief ist mit »Liebes Hannahchen«[14] überschrieben – eine Anrede, die Catherine in Grußworten, die sie hin und wieder den Briefen der Schwester anfügt, vorzugsweise verwendet.

Auf die Pariser Zeit folgt eine Periode der notgedrungen spärlichen brieflichen Kommunikation (ein Brief von Anne Weil ist erhalten[15]). Während Hannah Arendt sich mit Mann und Mutter in New York ein neues Zuhause schafft, leben Anne Weil und ihre Schwester Catherine seit 1941 unter konspirativen Namen in Vichy-Frankreich und werden aktive Mitglieder der Résistance.[16] Nach der Befreiung von Paris (25. August 1944) aber können sich die Freundinnen unter neuen Bedingungen wieder Briefe schreiben und machen von dieser Möglichkeit ausgiebig Gebrauch. Im Nachlass von Hannah Arendt in der Library of Congress in Washington sind allein für das Jahr 1945 sechs lange Briefe, anfangs in französischer Sprache, und für die Zeit 1946 bis 1975 mehr als 150 Briefe erhalten, so gut wie alle von Anne Weil mit der Hand geschrieben. Aus diesem Konvolut wurden die hier erstmals transkribierten und gedruckten Briefe ausgewählt.[17]

Arendts Gegenbriefe müssen als verschollen gelten – bis auf zwei kurze maschinenschriftliche Durchschläge, die sie selbst aufbewahrt hat, auch sie mit der Anrede »Chérie«.[18] Wir gehen davon aus, dass Young-Bruehl bei den Arbeiten an ihrer Arendt-Biografie Arendts Briefe an Weil, so weit Anne Weil sie aufbewahrt hatte, einsehen konnte.[19] Ob und wann die Briefe verloren gegangen oder vernichtet worden sind, konnte nicht herausgefunden werden.[20] An Spekulationen zu diesem Befund ist zwar kein Mangel, doch sollen sie hier nicht bedient werden. Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass Young-Bruehl die Arendt-Briefe aus Weils Besitz in ihrer Biografie nicht erwähnt, geschweige denn zitiert. Das Gleiche gilt aber auch für die von Arendt aufbewahrten und in deren Nachlass in der Library of Congress erhaltenen Briefe von Anne Weil, die der Biografin wie andere Briefkonvolute, etwa die von Jaspers und Blücher, ohne Weiteres zugänglich waren. Die Arendt-Rezeption ist Young-Bruehl in dieser Hinsicht gefolgt. Anne Weils Briefe blieben bisher unausgewertet, zumindest ist keine Veröffentlichung bekannt, die sich mit ihnen befasst und/oder aus ihnen nennenswert zitiert.[21]

»Beste Freundin«, aber in Grenzen

Nur mit dem Topos »beste Freundin« ist Anne Weil in den biografischen Veröffentlichungen zu Hannah Arendt nach wie vor präsent. Dabei wird oft übersehen, dass sie nicht Hannahs einzige »beste« Freundin gewesen ist. Einen Schatten wirft hier die »wirklich beste Freundin, die nur leider schon hundert Jahre tot ist«[22]: Rahel Levin Varnhagen. Sie ist früh in das Leben der Freundinnen getreten – als Briefschreiberin, besonders mit dem Buch des Andenkens für ihre Freunde, erstmals 1834 nach ihrem Tod veröffentlicht. Aus Anne Weils Erinnerungen teilt Young-Bruehl mit: In Allenstein sei die Doktorandin Anne bei einem in der Inflation bankrott gegangenen Buchhändler auf eine Rahel-Sammlung gestoßen und habe sie zu einem Spottpreis erworben. Später habe sie sie Hannah geschenkt[23], als diese mit ihrer post-doktoralen Forschungsarbeit »über das Problem der deutsch-jüdischen Assimilation, exemplifiziert an dem Leben der Rahel Varnhagen«[24], beginnt. Das in zwei Etappen, zunächst in Berlin, dann in Paris geschriebene Manuskript der Freundin wird Anne Weil vermutlich von Anfang an gekannt haben; denn die Fassung, welche vor Arendts Flucht aus Deutschland unvollendet blieb, hat Annes Mutter, Rose Mendelsohn, 1933 im Durchschlag Karl Jaspers übersandt.[25] Dass sie die Rahel-Darstellung der Freundin nicht kritiklos hingenommen hat, ist durchaus vorstellbar, ja sogar eher wahrscheinlich. Dass diese allerdings 1952 Hintergrund eines Streitgesprächs zwischen den beiden Freundinnen gewesen sei, wie Lotte Köhler, die Herausgeberin des Arendt-Blücher-Briefwechsels, vermutet[26], ist nach der Lektüre von Annes Briefen eher zweifelhaft. Arendt hatte am 8. Mai 1952 an ihren Mann geschrieben: »Mit Annchen gestern eine ernste Auseinandersetzung über meinen Antisemitismus (sic!). Dabei kam immerhin raus, daß sie der Meinung ist, ich hätte ein Porträt von ihr entworfen. Was ja nun wirklich nicht stimmt.« Diese Aussage bezieht sich, wenn sie in den Zusammenhang eines von Anne Weil im Jahr zuvor geschriebenen Briefes gestellt wird, auf das Antisemitismus-Kapitel des Buches The Origins of Totalitarianism.[27] Hannahs »Was ja nun wirklich nicht stimmt« kann unabhängig davon allgemein bestätigt werden. In der Rahel, die sie liebt und bewundert, weil diese sich dem Leben so exponierte, »daß es sie treffen konnte ›wie Wetter ohne Schirm‹«[28], ist es schwer, die Freundin Anne zu erkennen; denn an ihr schätzt Arendt ja gerade die Fähigkeit, »sich nie ganz zu riskieren«[29].

Andererseits sind in Arendts Gedankenwelt beide »beste« Freundinnen durchaus miteinander verwoben. Als sie sich doch noch zu einer Veröffentlichung ihres Rahel-Buches entschließt[30], fragt sie bei Anne Weil an, ob sie ihr das Buch widmen dürfe. »Rahel? Selbstverständlich und mit unsagbarer Freude, chérie!«, war die erste Reaktion.[31] Dann aber, bei einem zweiten Anlauf, erhält Hannah Arendt zur Antwort:

»Zuerst mal Tachlis: wenn ich ein Mal, weil ich wirklich vor ernsthafter Freude nichts zu sagen wage, ein understatement mache, denkst Du, ich freue mich nicht.

Begreiflich, aber Unsinn, denn 1. scheint mir die Widmung der Rahel eine der guten, richtigen, vollendeten Sachen, wie sie einem kaum je wirklich geschehen, 2. kann ich mir absolut nichts anderes vorstellen. Es scheint so völlig natürlich und gegeben. Falls Du, andererseits, Lust hättest, das Buch etwa Jaspers zum Geburtstag zu schenken, dann würde ich das Gefühl haben, auch meinerseits etwas für ihn getan zu haben, und wäre völlig einverstanden. Auf jeden Fall kannst Du doch nicht an meiner Freude zweifeln, an die ich gar nicht zu rühren wage! […] Ich hoffe, über die Widmung sind wir ganz im klaren. Was die eventuelle Form betrifft (ich hatte den, vielleicht ebenso unsinnigen, Eindruck, dass die Dich beschäftigte), so sind ja Initialen ausreichend, falls Dir der volle Name nicht gefällt.«[32]

Dieser Austausch zeigt, dass trotz aller selbstverständlichen Zugewandtheit immer wieder Irritationen auftauchen. Sie werden auch darin manifest, dass Anne Weil ihren Mann in die Entscheidung einbezieht: »Ich habe Weil die Widmungsfrage gestellt. Er ist selbstverständlich mehr als einverstanden, eher leise stolz. Also sind wir nun wohl klar.«[33] Bedurfte die Annahme der Widmung, die ja ein Geschenk und ein Zeichen der Freundschaft zwischen den beiden Frauen sein sollte, der Autorisierung durch Eric Weil? Und warum ist erst durch sein »mehr als einverstanden« die endgültige Klarheit gewonnen? Fragen und Ungereimtheiten, die auch dem zugrunde liegen könnten, was im Brief mit dem Begriff »understatement« gemeint ist. Anne Weil hat in dieser emotional aufgeladenen Freundschaftssituation »wieder angefangen, Rahel zu lesen. Wirklich erstaunlich, nicht? Und ich bin frappiert zu sehen, was wir alles nicht mehr sagen können, und was für ein unbequemes und peinliches Objekt das Ich in den paar Jahren geworden ist.«[34] Diese Mitteilung zeugt ebenso von Vertrauen gegenüber der Freundin, wie sie zum Ausdruck bringt, dass jenes »Was wir alles nicht mehr sagen können« für Anne Weil schmerzhaft ist. Die »paar« Jahre – es waren immerhin mehr als zwanzig – haben viel verändert, auch für Hannah Arendt. Sie hatte Karl Jaspers bereits 1952 mitgeteilt: »Persönlich ist das Buch […] in vielem […] mir heute fremd.«[35]

Die Spannungen, die anlässlich der Widmung sichtbar werden, machen deutlich, dass die Freundschaft immer wieder auch an Grenzen gestoßen ist, welche nicht nur Hannah Arendt empfunden hat. Auch Anne Weil mag dafür ein Gespür gehabt haben. Warum sonst schreibt sie nach einem einwöchigen Besuch Hannah Arendts in Luxemburg: »Ich kann nicht leugnen, dass ich sehr enttäuscht bin – nein, nicht eigentlich enttäuscht, aber sehr traurig. Ich habe den Eindruck, wir haben unsere Woche vergeudet«[36]? Gleichwohl sind die in der Jugend errungene Vertrautheit und Zuneigung stark genug, um es den Freundinnen zu ermöglichen, immer wieder aufeinander zuzugehen.

Eine Grenze wird darüber hinaus in Hannah Arendts Beziehung zu Hilde Fränkel erkennbar, der New Yorker Freundin, die für kurze Zeit, so Young-Bruehl, an die Stelle der besten Freundin getreten war.[37] Ihr schreibt Arendt die als Motto zitierte Charakterisierung Anne Weils und äußert sich dahingehend, Annchen könne sie »die volle Wahrheit« nie sagen.[38] Anne ahnte die Hilde-Konkurrenz oder wusste gar davon.[39] Hilde wusste von Anne und Hannahs Freundschaft mit ihr.

Dennoch: Hannah Arendt schreibt von einer »Intimität« zwischen sich und der Freundin Anne, die wie »ein warmes Tuch über den Schultern war«[40], von einer »Orgie der Freundschaft«[41], die beide feiern, als sie zusammen sind. Über die Jahre lässt sich eine große Zahl von Verabredungen und Begegnungen anhand der Briefe und anderer Dokumente belegen. Hannah besucht Anne mehrmals – in Paris, Clamart, Luxemburg, Brüssel und Nizza –, Anne besucht Hannah in New York. Beide treffen sich weiterhin auf privaten und beruflich bedingten Reisen in Zürich, Basel, Frankfurt a. M., Straßburg sowie seit 1969 immer wieder an Arendts Urlaubsort Tegna in der Schweiz. Im gemeinsamen Gespräch erneuert sich die Freundschaft offenbar immer wieder. Doch gegen Ende, spätestens nach Heinrich Blüchers Tod (31. Oktober 1970), zeigen sich Veränderungen, wenn man die späten Briefe mit den früheren vergleicht.

Die erhaltenen Briefe – »rapports« aus dem Hause Weil

Anne Weils Briefe erzählen von der Freundschaft mit Hannah Arendt, ohne diese als solche zu thematisieren – abgesehen von einigen wenigen spontanen Äußerungen. Auch wenn die Stimme Hannah Arendts so gut wie vollkommen fehlt, ist sie doch indirekt präsent und kann zusätzlich dadurch hörbar gemacht werden, dass reichlich vorhandene Mitteilungen Arendts an Dritte, besonders an Heinrich Blücher, in die Brieferzählung eingefügt werden.[42]

Der erste erhaltene Brief stammt aus dem Jahr 1941. Damals lebten Anne Weil und Käte Mendelsohn als Flüchtlinge unter Tarnnamen[43] in Souillac (im südfranzösischen Département Lot) in unsicherer und verzweifelter Lage, die durch Kätes Krankheiten zusätzlich erschwert war. Sie hatten ein ungewöhnliches Domizil gefunden, ein »pigeonnier« (Taubenhaus), hatten weder Arbeit noch Geld, weshalb sie auf die Unterstützung von Freunden und Hilfsorganisationen angewiesen waren. Eine der helfenden Organisationen wurde geleitet von Nina Gourfinkel[44], die amerikanische Spenden für Flüchtlinge verwaltete und die beiden Schwestern in Souillac besuchte. Ihr verdanken wir eine kurze, emphatische Schilderung der bedrückenden Lebensumstände, die hier in den Teil mit den Brieftexten eingefügt wurde.[45] Anne Weil und ihre Schwester hatten sich in dem »pigeonnier« zwischen Kisten und Koffern so gut es ging eingerichtet und lebten dort auf engstem Raum zusammen mit zum Haushalt gehörenden Tieren. Nur ein Bücherregal ließ die Besucherin ahnen, dass die Bewohnerinnen ein anspruchsvolleres Leben hatten aufgeben müssen. Wie lange die Schwestern in dem Taubenhaus leben konnten, ist nicht überliefert. Aus einem späteren Brief von Anne Weil ist nur zu entnehmen, dass sie dort bei Nacht und Nebel verschwinden mussten.[46] In den letzten Monaten des Krieges dann hielten sie sich ohne festen Wohnsitz im Raum Monpazier (Département Dordogne) auf. Wie Annes »Journal« für diese Zeit[47] berichtet, haben sie Büroarbeiten und Kurierdienste für die Résistance verrichtet. Oft haben sie ihre Schlafplätze wechseln und neue suchen müssen, auch häufig nicht gewusst, wo sie die nächste Mahlzeit erhalten würden. Unter dem Datum 24. Juni 1944 zum Beispiel hält Anne fest:

»Das ist wie [19]39. Unsere Chefs sind abgehauen. Mehr als 38, die nicht noch einmal anfangen. Die Leute um uns herum bedrohlich. Plötzlich erscheinen der Bürgermeister, der Apotheker und der Scharlatan von Doktor auf der Straße, noch nicht triumphierend, aber angespannt. Die Leute schauen uns an wie Ausgestoßene, höchst unangenehm. Wir gehen nicht hinunter, treffen Kath. und Mme Phila, die vergeblich versuchen, uns in zwei Bauernhäusern unterzubringen. Zu viel Menschen sind bereits da. C[Catherine] möchte, dass wir zum Essen hinaufgehen, was wir auch tun – sind nun ganz allein in dem großen Raum. Danach gehen wir ziemlich ermüdet wieder runter. Mme Phila und Kath. erwarten uns, um uns mitzuteilen, dass man uns in den beiden Bauernhäusern nicht unterbringen kann. Wir laufen bergan in ein kleines verlassenes Haus; es ist abgeschlossen, eine schmutzige Kammer aber offen, wo man notfalls bleiben könnte. Wir gehen hinunter zu einem Bauernhaus, entfernen im Vorbeigehen eine vergessene Bekanntmachung. Im ersten Bauernhaus befinden sich bereits sechs Personen; wir gehen weiter zu einem anderen, finden dort Mann, Frau, Dienstmädchen und den Briefträger von C., die um eine Benzinlampe herum sitzen. Fragen, ob wir in der Scheune schlafen können. Sie führen uns in ein schönes weißes Zimmer, es hat eine hübsche Tapete mit dahineilenden und herumtanzenden Blumensträußchen. Ein gutes Bett mit Plumeau – alles niemals benutzt – es könnte einfach nicht so tadellos sein, wenn es je benutzt worden wäre. Wir waren sehr berührt, vor allem auch nach den Erfahrungen in der Stadt –. Schlafen sehr, sehr gut. Der Mond im Fenster, die Frösche quaken.«[48]

Solche und andere Erfahrungen der Résistance bleiben in Anne Weils Briefen aus der Zeit nach dem Weltkrieg weitgehend ausgespart, ja, sie schreibt ausdrücklich (Brief vom 22. April 1945), was wir in den Jahren getan und erlebt haben, würde »immer unwirklicher, diese ganze Zeit des Landstreicherlebens, der Kameradschaft, der permanenten Angst«[49]. Sie ist froh, diese Zeit hinter sich zu wissen, und gibt sich bewusst der Freude hin, am Leben zu sein: »trotz allem und vor allem […] genau das Gefühl, das man hat, wenn man aus einem umgestürzten Auto hervorkriecht: Schmerzen und blaue Flecken überall, aber froh, am Leben zu sein!«[50] Zum »mauvaise conscience d’être vivante«, von dem Hannah Arendt ihr offenbar geschrieben hatte, merkt sie an: »In gewissem Maße teile ich Dein schlechtes Gewissen, am Leben zu sein. Für uns ist das noch auffälliger, denn bei uns ist es der gleiche reine Zufall, der dafür sorgte, dass die anderen erwischt wurden. Aber ich tue alles, was ich kann, gegen das schlechte Gewissen; denn es ist verrückt, nicht wahr? Und als Gegengewicht habe ich eine wilde und bestialische Freude zu leben, durchzuatmen, noch da zu sein, und allüberall spüre ich die Kürze der Zeit, die mir noch zum Leben bleibt.« Obwohl offenbar doch durchaus hin-und hergerissen, verbindet sie diese Reflexion »logiquement« mit einer beruflichen Entscheidung, dem Eintritt in das Wirtschaftsministerium (Ministère de l’Economie Nationale).[51]

Weils meist lange, immer wieder auch an mehreren Tagen geschriebene Briefe handeln im Wesentlichen von jeweils Aktuellem, Alltäglichem; sie beschränken sich weitgehend auf die Tagesperspektive. Zu ihrer allgemeinen Charakterisierung eignen sich Begriffe wie Kommuniqué, Report, Bericht. Anne scheint für die damit angedeutete Stilform eine besondere Begabung gehabt zu haben. Sie zeichnet sich durch eine ungewöhnliche Beobachtungsgabe aus, wo immer sie diese hinrichtet: auf ihre Umgebung oder auf sich selbst, sowie durch eine treffsichere Sprache, ja, Mary McCarthy zufolge, Scharfzüngigkeit.[52]

So enthalten ihre Briefe eine Reihe einprägsamer, origineller und in ihrer sachlichen Prägnanz nicht leicht zu überbietender Formulierungen und Gedanken. Anzeichen für diese Art Begabung zeigen sich, aus rückblickender Sicht, bereits in ihrer Dissertation. Hier macht sie es sich zur Aufgabe, aus Wilhelm von Humboldts Untersuchungen zur Sprache und zur Dichtung »die systematisch wichtigen Gedanken herauszulösen«, wobei ihr Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen die Instrumente liefert, und benutzt zur Kennzeichnung ihrer Arbeit auch einen Begriff, dem eine gewisse Nähe zu den späteren »rapports« nicht abgesprochen werden kann, nämlich »Zusammenstellung«.[53] Einen anderen konkreten Hinweis auf die Begabung und deren Ausübung gibt das Résistance-Tagebuch. Dort schreibt sie (30. Juni 1944), sie habe »pour le capitaine« täglich ein »communiqué« verfasst.

Nach dem Krieg gehen dann Kommuniqués aus dem Hause Weil in das Haus Arendt-Blücher, aus Frankreich, Europa nach New York oder wo immer die »fahrende Scholarin« Hannah sich gerade aufhält. Anne Weil selbst war sich ihrer Begabung durchaus bewusst, ja sie hat Freude an dieser Art Schreiben gehabt (»rapports […], was ich besonders gern mache«[54]). Nicht ohne Selbstironie berichtet sie der Freundin etwa von einem »concours«, den sie mit Bravour bestanden habe.[55] Diese Begabung hat sie auch gepflegt. Das zeigen die mannigfachen Reiseberichte in den Briefen an Hannah Arendt. Wann immer die Familie Weil in die jährlichen Sommer- oder Herbstferien fuhr, erhielten die Freundin und ihr Mann einen meist ausführlichen »rapport« über Land, Leute und gegebenenfalls Sehenswürdigkeiten der besuchten Orte. Ähnliches gilt für die in der unmittelbaren Nachkriegszeit reichlich einfließenden Mitteilungen über das politische Leben in Frankreich. Kein Wunder auch, dass Anne Weil sich für das Fotografieren interessierte und zu einer leidenschaftlichen Fotografin wurde, wenn auch nur mit einer Minox-Kamera.

Das Berichteschreiben korrespondiert, so will es scheinen, mit Weils Fähigkeit, »so zu bleiben, wie sie nun einmal ist« – jener Fähigkeit, die Hannah an der Freundin so fasziniert und die ihr nicht nur »fremd« gewesen sein dürfte, sondern in einem gewissen Sinne beiden Frauen eigen ist. Ein Blick auf die Wirklichkeit, »wie sie nun einmal ist«, scheint kennzeichnend für beide zu sein. »Worauf es ihrer Meinung nach am meisten ankam«, betont Hannah Arendt in ihrem Essay über Rosa Luxemburg, »war die Wirklichkeit in allen ihren erschütternden Aspekten«[56], womit sie zum Ausdruck gebracht haben könnte, was für sie selbst und die Freundin gleichermaßen Geltung hat.

Berichteschreiben jedoch ist nicht gleich Schreiben – nicht das Schreiben, wie es von Hannah Arendt und Eric Weil oder auch Mary McCarthy ausgeübt wird. Anne Weil scheint der Unterschied bewusst gewesen zu sein. Tatsächlich haben sich die beiden Freundinnen, zumindest gleich nach der Wiederaufnahme ihrer Korrespondenz 1945 über »Schreibmöglichkeiten« verständigt. Von wem dies ausging, kann aufgrund der fehlenden Briefe von Hannah Arendt nicht gesagt werden. Dokumentiert ist jedoch, dass Anne Weil der Freundin mitteilt: »Ich hätte enorme Lust zu schreiben, weiss aber tatsächlich nicht recht, wie und was«[57] – hiermit indirekt auf den großen Unterschied zu Arendts Schreiben verweisend.

Berufliches und privates Leben der Anne Weil

Zu den Wirklichkeiten, von denen in den Briefen berichtet wird, gehört neben den Lebensumständen der Familie Weil vor allem Anne Weils Karriere. Sie beginnt, wie erwähnt, 1945 im französischen Wirtschaftsministerium, u. a. mit Arbeiten im Rahmen des Marshallplans, danach erhält Anne Weil die Position einer »chargée des questions du GATT« und wird Mitglied der französischen GATT-Delegation in Genf. Anschließend führt die Karriere sie über Tätigkeiten in der Hohen Behörde der Montanunion (1955–1958) bis in den gehobenen Dienst der EWG in Brüssel (ab 1958). Mit Engagement und über Jahre erworbener Kompetenz gehört Anne Weil zu den vielen in den Geschichtsbüchern namenlos Gebliebenen, die nach den nationalstaatlichen Erschütterungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Fundamente für den Aufbau des Hauses Europa legten. Paris (Genf), Luxemburg, Brüssel sind die Orte, an denen sie tätig war – immer neugierig, lernbegierig, stets offenbar mit großem Einsatz und Freude an der Sache. Bei jedem Berufs- und Ortswechsel betritt sie Neuland. Anlässlich ihrer Ernennung in Brüssel etwa schreibt sie: »Kann mir vorläufig das Ganze nicht recht vorstellen, habe auch ein bisschen Angst, freue mich aber wahrscheinlich doch sehr, wenn ich es auch noch nicht recht realisiere.«[58] In den anfänglichen und mittleren Jahren ihrer europapolitischen Tätigkeit hat sie Freiräume gehabt, die sie selbst gestalten konnte.[59] Doch in den späteren Jahren scheint sich ein bürokratischer, fremdbestimmter Alltag mehr und mehr durchgesetzt zu haben. So verwundert es nicht, dass sie 1968 nach zehn Jahren in Brüssel bei Erreichen des Rentenalters den Abschied als ein eher willkommenes Ereignis empfindet.[60] Wie die Kraft politischer Ideen im Verwaltungsalltag aufgezehrt wird, wird sie später einmal der Freundin in einem Brief über ihre persönlichen Begegnungen mit dem deutschen Außenminister Willy Brandt schildern.[61]

Reflexionen dieser Art oder auch Nachdenkliches über die eigene Arbeit finden sich in den Briefen nicht sehr häufig. Eine längere Passage (am 13. Januar 1949): »was ich eigentlich hier mache«, bildet eher die Ausnahme. Sie wirft zugleich ein Licht auf die Freundschaft mit Hannah Arendt und lässt ahnen, wie wichtig das Briefschreiben an die Freundin gewesen ist: »Nur wenn ich an Dich schreibe, frage ich mich, was und wo ich eigentlich bin […]«.[62] So viel aber scheint klar: Sie ist nicht mehr »das alte Annchen«. Wie die Freundin gehört sie zu den »beschäftigten Geschäftsdamen«[63], wobei sich in ihrer Wahrnehmung der eigene Erfolg offenbar sehr viel später als bei der jüngeren Hannah Arendt einstellt.

Nach der Pensionierung und dem Umzug nach Nizza, wo ihr Mann, damals 64 Jahre alt, ab Oktober 1968 eine Professur an der neu gegründeten Universität erhalten hatte, sucht sie sich von 1971 an ein neues Betätigungsfeld, der Freundin als »Hobby« vorgestellt: »Korrespondenzunterricht für Gefangene«, und freut sich, dass es Arendt als »nicht zu albern erscheint«.[64] Fortan berichtet sie in ihren Briefen u. a. auch von ihren »Schülern«. Zum offenbar wichtigsten wird 1973 kein Gefangener, sondern der fast erblindete Sohn eines befreundeten Arztes, mit dem sie »als Sekretärin« in die schriftliche Examensprüfung (baccalauréat) geht. Von ihm kann sie im letzten erhaltenen Brief an die Freundin schreiben:

»Ja, wir sind alle wieder hier [in Nizza]. Ich bin direkt aus der Schweiz [Château d’Oex] zurückgekommen, da ich das Gefühl hatte, dass mein Schüler mit seiner Examensvorbereitung etwas festgefahren war. Weil und Kätchen fuhren indessen nach Urbino zum Kongress, zu dem ich eigentlich auch hatte fahren wollen. 14 Tage nichts anderes als Jura, Oekonomie, Geschichte, Soziologie, Politik. Mir kam es nicht so darauf an, dass der Junge alles wusste, als dass er, was er wusste, klar, einfach und vernünftig sagte. Ich liess ihn also eine Sache fünfmal sagen, ihm jedesmal klarmachend, warum eine Antwort, selbst wenn richtig, nicht genügte. Am Abend standen uns beiden die Augen schief, und er ging schlafen, und ich bereitete das Programm des nächsten Tages vor. Ich habe gerade gestern erfahren, dass er nicht nur bestanden, sondern mit Glanz bestanden hat,« und sie fügt mit dem ihr eigenen Understatement hinzu: »was mich freut«[65].

Berufstätigkeit ist die eine Seite des Lebens von Anne Weil gewesen, die andere war von der »Familie« bestimmt. Seit den 1930er-Jahren war Anne Weil Ehefrau des Philosophen Eric Weil und sorgende Schwester für Catherine. Die familiären Pflichten, die ihr daraus erwuchsen, hat sie ernst genommen. Wie weit sie allerdings Beruf und Familie auch als Konfliktsituation erlebte – diese Frage lässt sich aufgrund der Briefe nicht beantworten. Nur einmal, als sie gerade ihre Stelle in Luxemburg angetreten hatte und Eric Weil schwer krank im Krankenhaus in Lille lag, lässt sie die Freundin lakonisch wissen: »Ist natürlich ziemlich abscheulich, in solchen Situationen nicht da zu sein.«[66]

Eric Weil hatte als Mitherausgeber der Zeitschrift Critique, akademischer Lehrer und Schriftsteller seinerseits Karriere gemacht. Anfangs, in den 1930er-Jahren, scheint es für ihn schwierig gewesen zu sein, in Frankreich Fuß zu fassen.[67] Aber nachdem er aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war (16. Mai 1945), hat er offenbar Kollegen gefunden und wiedergefunden, in deren Kreis er den geistigen Aufbruch in der französischen Nachkriegszeit mitgestalten konnte, wobei eigene und über Hannah Arendt vermittelte Kontakte in die USA und, ganz konkret, der transatlantische Bücheraustausch[68] eine Rolle spielten.

»Wir haben ein paar verrückte Wochen hinter uns, und wahrscheinlich dasselbe vor uns, dank dem Collège Philosophique, von dem [ein unleserlicher überstempelter Name] Dir wahrscheinlich erzählt hat: eine Art von Neben- oder Gegensorbonne, wo jeden Abend jemand spricht über alles Mögliche: Koyré über Theologie, Aron über Marxismus und Existentialismus, Jankelewitsch über le Mal, Wahl über ich weiss nicht genau was, auch einige Nicht-Juden über allerlei. Da es geheizt ist, und auch da die Redner alle mehr oder weniger copains sind, verbringen wir da enorm viel Zeit. Viel Neues hört man nicht, aber ich glaube, dass es für die französischen Studenten eine wahre Erleichterung ist, dass Philosophie was anderes sein kann als Examensfach. Insofern ist es wohl ganz wichtig. Ich stelle mit einer gewissen trübseligen Verblüffung fest, dass ich so ziemlich weiss, was die Leute sagen, und dass ich zu jenen Leuten gehöre, die auf den vorderen Honoratioren = Erwachsenenbänken komfortable Sitze haben, und unwiderruflich aus der Welt der wissenshungrigen An-der-Wand-Steher ausgeschlossen bin. Weil wird im März 3 oder 4 Vorträge über sein Buch halten.«[69]

1949 besucht sie die u. a. von Eric Weil geleitete »Décade« in der Abtei Royaumont zum Thema »Le bonheur«, auch 1950 fährt sie nach Royaumont.[70] 1951 findet Weils »soutenance« statt – auch diese ein Briefthema.[71] Zudem begleitet sie ihn immer wieder auf Konferenzen und Reisen, zum Beispiel als er 1961 Gastprofessor im Claremont College in Kalifornien gewesen ist – eine Reise, die sie nutzt, um Arendts New Yorker Wohnung und Freunde kennenzulernen.[72] Eine besondere Reise führt die Weils 1962 an die Universität Münster, von der Anne ausführlicher erzählt:

»[…] vorigen Monat eine kuriose Reise in die Vergangenheit […] Die Universität Münster hat sich mit der Universität von Lille verschwistert, und dazu fuhr eine Delegation von Lille nach Münster. Ich mit. Unter den Festivitäten auch Rektoratsübergabe. Der neue Rektor: mein alter, sehr intensiver Flirt Jochen [Joachim] Ritter, den ich seit 23 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Gewissermassen unverändert, Tonio Kröger, nur, ganz leise schrumpelig. Auf dies Wiedersehen war ich vorbereitet, aber nicht darauf, auf einem Bankett neben mir Ernst Lichtenstein aus Braunsberg zu finden, der mich in meinem 2. Semester in Königsberg anbetete. Auch Philosoph, und Dekan der Fakultät. So dass ich in der Professorenversammlung bei der Rektoratsübergabe vor mir sah: Jochen Ritter, in rotem Samt mit Goldstickerei, Lichtenstein, in violettem Pelz, und Weil, in dicker gelber faltiger Seide. (Die französischen Talare sind von David entworfen, barbarisch prunkvoll. Weil hatte seinen von der Fakultät gepumpt.) Lichtenstein hat auf mich, ganz wie Du, mit einer Art von Entsetzen und Empörung reagiert. Wie konnte ich ihm das antun, alt und dick geworden, und nicht mit 19 Jahren an der Auszehrung gestorben zu sein? Letzteres, das weiss ich, denkst du nicht eigentlich. Er tat mir leid – versuchte so mannhaft und erfolglos seine Enttäuschung zu verbergen … Münster ist übrigens sehr schön, intelligent aufgebaut, eine Art von moderner Paraphrase über die alte, völlig zerstörte Stadt. Um die geretteten Täfelungen des Friedenssaales haben sie ein neues Gebäude geplant. Eindrucksvoll und zivilisiert. Ich war froh, ein paar Tage was anderes zu sehen als mein Bureau.«[73]

Als Eric Weil an der Universität Nizza lehrt und die eigene Karriere beendet ist, erhalten für Anne Weil die Rolle als Ehefrau und die entsprechenden sozialen Verpflichtungen einen größeren Stellenwert, was die Briefe dieser Zeit dokumentieren. Darüber hinaus ist Anne Weil weiterhin wie auch ihre Schwester in die Arbeit ihres Mannes eingespannt mit Tippen und Korrekturlesen seiner Manuskripte. Für diese Rollenzuteilung im Hause Weil hat Hannah Arendt vermutlich wenig Verständnis aufgebracht, wie einem Brief entnommen werden kann, den sie aus der Villa Serbelloni an Mary McCarthy schreibt. Hier erzählt sie, dass ihre Mitbewohner »Professoren aus aller Herren Länder […] mit ihren Frauen« seien, die u. a. »eifrig die Nicht-Meisterwerke ihrer Ehemänner [tippen]«.[74] Arendts Einstellung dürfte Anne Weil gekannt und vielleicht sogar im Prinzip geteilt haben. Trotzdem schreibt sie einmal, Arendts Verständnislosigkeit in dieser Hinsicht indirekt aufdeckend und die eigene Rolle verteidigend:

»Ich sehe jetzt Eric arbeiten, ohne jede Verpflichtung oder Sorge, und ich sehe, dass er wie eine Art Schlafwandler-Besessener lebt, wie eine Art von Hülse für dieses Buch, oder Spinne, die es aus ihrer Materie herausspinnt. Ziemlich eindrucksvolles Schauspiel – wenn er nicht [ein] Genie sein sollte, so hat es doch alle äusserlichen Anzeichen davon. Und, ganz und gar unter uns, bin ich absolut überzeugt davon, dass das Buch wirklich Philosophie ist, und dass man, selbst wenn keiner es liest, ganz zufrieden sein kann, selbst einige substance vitale dazu beigetragen zu haben.«[75]

Der freundschaftliche Blick auf die Schriftstellerin Hannah Arendt

Als Briefthemen ebenso bedeutsam wie die Berichte über die eigene Familie und Arbeitswelt sind die Anteilnahme an Hannah Arendts schriftstellerischem und beruflichem Schicksal sowie die Sorge um die Freundin. Arendt schickt in das Haus Weil viele ihrer Veröffentlichungen und erhält briefliche Resonanz. Neben Heinrich Blücher, Karl Jaspers und vielleicht Mary McCarthy dürften die Weils in Arendts Umfeld diejenigen gewesen sein, die über deren Veröffentlichungen am regelmäßigsten unterrichtet waren.[76] Die Reaktionen von Anne und aus dem Hause Weil sind überwiegend positiv: »mit dem vollständigsten Einverständnis gelesen«; »mit Freude gelesen und wiedergelesen«; »gratuliere« u. ä. m.[77] Eine längere Würdigung erhält The Origins of Totalitarianism – Arendts erstes in englischer Sprache veröffentlichtes Werk von 1951, von dem Anne behauptet, es sei »manchmal so wichtig wie das [Marx’sche] Kapital« und für das sie den »Allensteiner Wald« als Bild bemüht[78] – wie überhaupt die in der Jugend gemeinsam erfahrene ostpreußische Landschaft ein emotionales Band zur Freundin bleibt.[79] Nach Lektüre von »Ideology and Terror« erhält Hannah Arendt eine hellsichtige Warnung: »Die Formel [vom eisernen Band des Terrors] ist so verflucht schlagend, dass sie riskiert, ein journalistischer Boomerang zu werden.«[80] Ein Jahrzehnt später sollte genau dies mit der »verflucht schlagenden« Formel von der »Banalität des Bösen« passieren, die allerdings in den erhaltenen Briefen nicht thematisiert wird. Überhaupt wird das Eichmannbuch nicht direkt kommentiert, es ist aber offensichtlich Gegenstand mündlicher Auseinandersetzungen gewesen.[81] Anders die Eichmann-Kontroverse – zu ihr hat Anne Weil in der ihr eigenen Unaufgeregtheit (»Macht [sie] wenigstens das Buch zu einem Bestseller?«) geschrieben:

»Wie fühlst Du Dich unter den Anwürfen? Ich versuche vergeblich, mir vorzustellen, wie einem zumute sein kann, wenn die Dreckschleuder diese Ausmasse annimmt. Ich habe natürlich kein Gesamtbild, bekomme nur durch Zufall mal was zu sehen, aus der deutschen und Schweizer Presse, etc. Von Zeit zu Zeit schreibt Frau Jaspers: die Schweine! Unsere Hannah! Hoffentlich ist Dir nicht zu mies dabei. Was mich bei der Sache frappiert (u. a.!), dass sich da offenbar aufgestaute Unsicherheiten äussern, sodass nun wahrscheinlich der Weg frei sein wird für eine Betrachtung der Sache, die der Deinen sehr ähnlich sein wird.

Hier koppelt sich die Angelegenheit mit den Anwürfen gegen Hochhuth und den ›Stellvertreter‹. D. h. es sagt natürlich keiner ›Hannah Arendt und Hochhuth‹, aber der Ton des Geheules ist der gleiche; ein Tabu ist angestochen …

Ich kann nicht leugnen dass, obwohl es Dich betrifft, die ganze Sache mich interessiert. Du weisst ja, dass ich immer wieder vergesse, was emotionale Regungen anrichten können. Diese Demonstration von foaming at the mouth macht mir übel, und Angst. Hoffentlich habe ich recht, mir nicht eigentlich um Dich Sorgen zu machen, sondern darum, dass so was möglich ist.«[82]

Auch zu Arendts öffentlichem Geburtstagsgruß an Martin Heidegger zum 80. Geburtstag fallen Weils Bemerkungen eher nüchtern aus: »Scheint mir ausserordentlich, ganz besonders schön. Hoffentlich bekommst Du keinen Ärger, aber wenn ja, lohnt es, scheint mir.«[83] In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass Eric Weil zwar nicht der französischen Heidegger-Entourage um Jean Beaufret angehörte, aber doch eher auf der Seite der Heidegger-Anhänger als der Heidegger-Gegner stand, ohne dass sein eigenes Denken besonders von Heidegger beeinflusst gewesen wäre.[84] Von Anne Weil wissen wir, dass sie Heidegger am Jahresende 1950 im Auftrag von Hannah Arendt einen »feurigen Gruß« und Elfride Heidegger ein Tuch schickte.[85]

Wechselseitige Besorgtheiten

Mehr und mehr beobachtet Anne Weil die vielfältigen Tätigkeiten und den Gesundheitszustand der Freundin mit Sorge. Töne dieser Art sind seit Ende der 1950er-Jahre nachweisbar. Sie lassen sich weiterverfolgen anlässlich Anne Weils Besuch in New York im September 1961[86] und verstärken sich, nachdem Weil von Arendts Unfall im Taxi im New Yorker Central Park erfährt[87], dann im Zusammenhang mit dem Eichmannbuch: »vergiss auch nicht, dass Du verschnaufen musst«[88], später 1968: »bin wütend, dass Du so übermüdet bist«[89]; 1969: »Mir wird angst, wenn ich mir vorstelle, welchen Raubbau Du manchmal mit Dir treibst«[90]; schließlich in einem der letzten Briefe: »Wie geht es Dir? Bitte Antwort (Ehrlich!) Ich mache mir Sorgen um Dich.«[91] Arendts »Überbeschäftigung« entgeht ihr also nicht, sie mahnt die Freundin, aber ermuntert sie auch: »halt die Ohren steif!« Entsprechende Mahnungen werden vermutlich auch in umgekehrter Richtung versandt. Nach Elisabeth Young-Bruehl hat nicht nur Arendt 1974 einen Herzinfarkt erlitten, sondern auch Anne Weil[92], sodass Arendt ihrerseits Grund hatte, sich zu sorgen. Ihre Aufmerksamkeit gilt in der Tat aber schon in frühen Jahren immer wieder auch der Gesundheit Anne Weils, und oft vertauschen sich die Rollen. Mal reagiert Anne Weil wie die große, ältere Schwester, mal – soweit indirekt oder aus Briefen an Heinrich Blücher erkennbar – Hannah Arendt. Auch das Altern ist ein Thema, für Anne Weil, in der ihr eigenen Art der Untertreibung, ein »Studienobjekt«[93].

Doch es gibt so etwas wie eine Grundsorge Arendts um die Freundin, welche sich auf deren häusliche Situation bezieht. Aus den Briefen Arendts an ihren Mann ist bekannt, dass Eric Weil der Freundschaft Hannah–Anne im Wege stand, wieweit auch Kätchen/Catherine, Annes Schwester, die in der »Familie« weitgehend die Hausfrauenrolle übernahm, ist schwer einzuschätzen. Deren Krankheiten und Sonderbarkeiten dürfte Hannah Arendt eher schlicht als gegeben hingenommen haben. Anne Weil dagegen hat offenbar, wie ihren Briefen zu entnehmen ist, zu beiden Ehemännern von Hannah Arendt – Günther Stern-Anders und Heinrich Blücher – eine Beziehung entwickelt, die ihre Freundschaft nicht belastete. Was Arendts Verhältnis zu Eric Weil angeht, so sind in die Brieftexte der vorliegenden Auswahl die entsprechenden Stellen aus Arendts Briefen an Blücher, soweit sie Lotte Köhler, die Herausgeberin, in die veröffentlichte Briefausgabe aufgenommen hat, eingefügt.[94] Demnach scheinen zwischen Eric Weil und Hannah Arendt nicht nur persönliche Differenzen, sondern auch fachliche bestanden zu haben. Zu seinem an Ernst Cassirer orientierten philosophischen Ansatz hat sie sich zwar nie explizit geäußert, aber die Annahme ist wohl nicht abwegig, dass er sie nicht sonderlich interessiert hat. Hinzu kommt ein eher konkret-menschliches Ressentiment. Anne Weil hat, so kann berechtigt vermutet werden, viele Jahre die »Familie« finanziell getragen[95] und für deren Funktionieren gesorgt. Dies wiederum hätte Arendt möglicherweise weniger kritisiert, wenn sie nicht der Meinung gewesen wäre, dass die Behandlung Annes durch ihren Mann inakzeptabel war. Heinrich Blücher reagiert nach entsprechenden Mitteilungen seiner Frau beschwichtigend auf »dieses Trauerspiel«: »So sieh doch mal, selbst im Falle Weil, etwas genauer hin, vielleicht ist er doch nicht einfach ein dummes Monster.«[96] Auch wenn es für Außenstehende schwierig ist, die Konstellation zu beurteilen, zumal sie im Grunde nur aus Arendts Perspektive in die Öffentlichkeit gelangte, kann sie bei der Darstellung der Beziehung der beiden Frauen nicht unerwähnt bleiben. Die Orgien der Freundschaft jedenfalls, von denen Arendt schreibt, ereignen sich nicht in Clamart oder auch Paris, Lille oder Nizza, sondern an den Orten, wo Anne Weil eine eigene Wohnung hat – in Luxemburg und Brüssel beziehungsweise wenn beide Freundinnen auf Reisen sind. Das Thema Familie ist in Anne Weils Briefen auf äußere Mitteilungen (berufliche Erfolge von Eric, Krankheits-, Urlaubsberichte u. ä.) beschränkt, alles, was in den Augen der Blüchers »dieses Trauerspiel« ausmacht, bleibt so gut wie ausgespart. Ob Anne Weil für eine derartige Einmischung der Freundin nicht empfänglich war, ob sie die Freundschaft nicht gefährden, ob sie eine Selbstreflexion nicht zulassen mochte?

Andererseits: Die Briefe enthalten viele Hinweise darauf, wie fest gegründet diese Freundschaft gewesen sein muss, wie selbstsicher und offen die Freundinnen miteinander umgehen, dass die Annahme, es habe eindeutige Tabuthemen gegeben, sich eigentlich verbietet. Möglicherweise liefert auch in dieser Hinsicht das Es-ist-wie-es-Ist, das wie ein Motto über dieser Freundschaft steht, eine Erklärung. Möglich auch, dass die beiden Freundinnen nie genügend Zeit gemeinsam verbrachten, um sich den grundlegenden Konflikt wirklich bewusst zu machen. Wie immer die Antworten ausfallen mögen, Hannah Arendt muss ein Gespür für diesen blinden Fleck in ihrer Beziehung zu Anne Weil gehabt haben.

Was es heißt, »selbstverständlich« Jüdin zu sein

Ein anderes Thema scheint, wie bereits angedeutet, vergleichbar sensibel gewesen zu sein: das Jüdin-Sein. Wie Hannah Arendt ist offenbar auch Anne Weil im »typisch deutsch-jüdischen assimilierten Milieu« aufgewachsen. Doch spielt in ihrer Biografie sicher eine Rolle, dass die Gefängnisstrafe ihres Vaters, soweit wir wissen, einen antisemitischen Hintergrund hatte – er war von einer Patientin »wegen unzüchtiger Handlungen« angezeigt worden.[97] In Fragen der Assimilation (wie des Antisemitismus[98]) also dürfte die Erfahrungsbasis der beiden Freundinnen recht unterschiedlich gewesen sein. Arendt war, wie sie im Fernsehgespräch mit Günter Gaus sagt, »geschützt«, »absolut geschützt zu Hause«.[99] Das wird in der Familie Mendelsohn anders gewesen sein, spätestens als Annes Vater verklagt worden war. Diese Vermutung, dass in Kindheit und Jugend unterschiedliche Erfahrugen prägend gewesen sind, drängt sich bei einer brieflichen Stelle auf, als nämlich Arendt ihrem Mann von Weils Vorwurf gegen »meinen Antisemitismus« berichtet.[100] Auch wenn Weils Verdacht, sie sei das geheime Vorbild für Arendts Rahel-Porträt, nicht zutrifft[101], mag hier doch eine aus frühen Erfahrungen erklärbare Spannung zwischen den Freundinnen nachwirken. Arendt hatte das letzte Kapitel ihrer Rahel-Biografie mit der Überschrift: »Aus dem Judentum kommt man nicht heraus« versehen. Das war vor allem im Sinne einer selbstbewussten Verteidigung der Menschenrechte gemeint und konnte im gegebenen Zusammenhang nur bedeuten, die Menschenrechte als Jüdin und für die Juden einzufordern. Zwar richtete sich die Überschrift in ihrer Akzentuierung klar erkennbar gegen eine durch und durch »judenfeindliche Gesellschaft«, die keine individuelle Emanzipation zuließ, doch sind ihre apodiktischen Züge nicht zu übersehen. Die implizierte, keinen Widerspruch duldende Behauptung, dass eigentlich nur die durch Geburt gegebene und unkündbare Zugehörigkeit zum Judentum im Kampf gegen den Antisemitismus entscheidend ist (»wenn man als Jude angegriffen ist, muss man sich als Jude wehren« oder, wie Arendt in der Lessingrede sagt: »dass man sich immer nur als das wehren kann, als was man angegriffen ist«[102]), konnte leicht als bloße Umkehrung des antisemitischen Ressentiments verstanden werden. So könnte es Weil wahrgenommen[103] und Arendt deshalb »ihren« Antisemitismus vorgeworfen haben.

Unabhängig davon aber finden sich in den Briefen von Anne Weil eine Reihe von Stellen, aus denen Übereinstimmung mit Hannah Arendt herausgelesen werden kann beziehungsweise an denen Anne Weil das eigene Jüdin-Sein und das der Freundin direkt oder auch indirekt zur Sprache bringt, ohne dass ein untergründiger persönlicher Konflikt erkennbar wäre. So bei der Tatsache, dass Hannah Arendt einen nicht jüdischen Mann geheiratet hat, die in dem Moment zum Briefthema wird, als Anne Weil sich ihrerseits in einen »Goi«, wie sie schreibt, ihren »Monsieur«, verliebt.[104] Sodann fallen die Stellen auf, an denen in den Briefen Israel zum Thema wird. Anlässlich des Sechstagekriegs 1967 teilt Anne Weil der Freundin mit: »Israel macht mich positiv krank, zumal ich in mir eine unsinnige, unvernünftige Wut entdecke und bereit bin, Nasser abzuwürgen, ohne dabei ein gutes Gewissen zu haben.«[105]

Und in einer Bemerkung über den Jom-Kippur-Krieg 1973 heißt es:

»Ich kann mit diesem Krieg nicht klarkommen, denn so viel ich daran und darum herumdenke, so kommt dann immer eine unbeherrschbare Welle dazwischen, die nicht will, dass die Araber gewinnen. Es ist nicht my country, und ich weiss nicht, wer und was right or wrong ist, aber gewinnen sollen sie nicht.«[106]

Eine solche Art von Hin-und-hergerissen-Sein zumindest im Falle des Jom-Kippur-Krieges ist von Hannah Arendt nicht bekannt. Im Gegenteil, im Oktober 1973 betont sie im Rahmen von Interviews, die Roger Errera mit ihr in New York aufnimmt:

»Das jüdische Volk steht heute wirklich geschlossen hinter Israel. […] Heute ist Israel wirklich der jüdische Repräsentant des jüdischen Volkes in der ganzen Welt.« Und dies ist für sie eine Tatsache: »Ob uns das lieb ist oder auch nicht, ist eine andere Frage.«[107]

Indem Arendt den Fokus auf das »jüdische Volk« lenkt, braucht sie sich nicht als Amerikanerin (parallel zur Französin Anne Weil) zu äußern, und damit erhebt sich natürlich die Frage, ob die beiden Freundinnen sich auf Arendts Ebene hätten einigen können. Hierzu sei angemerkt, dass aus den New Yorker Interviews Arendts mit Errera in Paris ein einstündiges Fernsehgespräch zusammengestellt und am 6. Juli 1974 vom O. R. T. F. ausgestrahlt wurde, dass jedoch Anne Weils Briefe aus der Zeit nicht erkennen lassen, ob die Weils hiervon wussten oder gar die Sendung gesehen haben.