4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

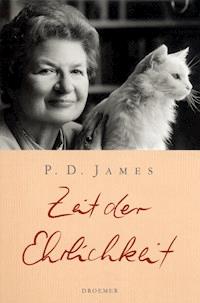

Sie spielt Scrabble, signiert 1000 Bücher in einem Rutsch, liebt Katzen und Kirchen, besucht Gärten, Freunde und Familie, kann nicht Auto fahren und recherchiert morbide Morde: P.D. James erzählt locker und assoziativ von ihrem Alltag, gibt Einblicke in den Prozess des Schreibens, schildert Reisen. Sie macht sich Gedanken über das Älterwerden und die Macht der Disziplin, erinnert sich an Jugend und Krieg. P.D. James hat zwei Kinder großgezogen und immer gearbeitet. 1991 wurde sie geadelt. Mit Raffinesse, Common Sense und Diskretion blickt sie auf ein im Alter geordnetes, erfülltes Leben zurück - kontrolliert, aber lebendig und ungezwungen zugleich - very british, very good. „Dieses feinfühlige/diskrete Tagebuch kann man nicht aus der Hand legen. Es ist sehr menschlich, sehr charakteristisch.“ The Times

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 591

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Phyllis Dorothy James

Zeit der Ehrlichkeit

Knaur e-books

Inhaltsübersicht

Mit siebenundsiebzigist es an der Zeit, Ernst zu machen.Samuel Johnson

Zum Andenken an meine Eltern,Sidney Victor James1895–1979Dorothy May James1893–1966,an die ich mit Dankbarkeit und Liebe denke.

PROLOG

Ein Tagebuch, das zur Veröffentlichung gedacht ist (und welches von einem Romanschriftsteller geschriebene Tagebuch ist das nicht?), ist die egoistischste Literaturform überhaupt. Wird doch eindeutig vorausgesetzt, dass das, was der Verfasser oder die Verfasserin in seinem oder ihrem täglichen Leben denkt, tut, sieht, isst und trinkt, für andere ebenso interessant ist wie für ihn oder sie selbst. Und welches andere Motiv sollte jemanden dazu bewegen, sich täglich der Langeweile einer solchen Aufgabe zu unterziehen – denn langweilig muss sie gewiss häufig sein –, und das nicht nur für ein Jahr, was schon erschreckend genug erscheint, sondern oft ein ganzes Leben lang? Als Liebhaberin von Tagebüchern bin ich froh, dass so viele die Zeit und Energie für dergleichen aufgebracht haben und es noch immer tun. Wie viel Interessantes und Aufregendes, wie viele Informationen, geschichtliche Details und faszinierende Einblicke in das Leben anderer wären verloren gegangen, wenn es die Tagebücher von John Evelyn, Samuel Pepys, Virginia Woolf, Evelyn Waugh, Fanny Burney und Francis Kilvert nicht gäbe. Selbst das Tagebuch eines fiktiven viktorianischen Mädchens, Cecily Cardew, in The Importance of Being Earnest, das »einfach der Bericht eines sehr jungen Mädchens« sein will »über seine eigenen Gedanken und Eindrücke und folglich für die Veröffentlichung gedacht ist«, hat seinen Reiz.

Ich habe bis zum heutigen Tag größtenteils aus Trägheit niemals ein Tagebuch geführt. Während meiner Behördenlaufbahn bestand mein Arbeitstag hauptsächlich darin, Berichte oder Reden zu entwerfen und Briefe oder Entwürfe zu verfassen, was nur geringen Anreiz für weiteres Schreiben übrig ließ, am wenigsten für das Festhalten von Nebensächlichkeiten.

Zudem erfordert jede Art zu schreiben, wenn es der Mühe wert sein soll, Sorgfalt, und ich habe es vorgezogen, diese Sorgfalt auf meine Romane zu verwenden. Meine Absicht ist nun, ein einziges Jahr festzuhalten, das sonst vielleicht verloren geht, nicht nur für meine Kinder und Enkel, die ein Interesse daran haben könnten, sondern mit fortgeschrittenem Alter und dem eventuellen Beginn der gefürchteten Alzheimerkrankheit vielleicht auch für mich selbst. Dabei ist es unvermeidlich, dass an meinen Aufzeichnungen die Fäden der Vergangenheit hängen wie Kletten, die sich an einen Mantel heften, so dass dies Buch teilweise zur Autobiographie geraten wird. Das soll auch zur Abschreckung von Leuten dienen, die mir zunehmend häufig persönlich oder brieflich mitteilen, dass sie beauftragt worden seien, meine Biographie zu schreiben, und mich zur Mitarbeit einladen. Auf meine Ablehnung erfolgt regelmäßig die Antwort: »Natürlich wird man Biographien von Ihnen schreiben, wenn Sie einmal tot sind. Es ist doch sicher besser, wenn jetzt eine erscheint, solange Sie noch Einfluss nehmen können.« Nichts ist mir unangenehmer als der Gedanke, dass eine Biographie von mir verfasst werden könnte und ich an ihr mitarbeiten müsste. Glücklicherweise bin ich eine beängstigend schlechte Briefschreiberin, und meine beiden Kinder sind sehr zurückhaltend, wenn sie und andere jedoch, die Freude an meinen Büchern haben, sich dafür interessieren sollten, wie es war, zwei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs geboren zu werden und achtundsiebzig Jahre lang in diesem turbulenten Jahrhundert zu leben, dann wird es wenigstens einen, wenn auch unzureichenden, Bericht darüber geben.

Ich habe eine Freundin, die mit Feuereifer ihr Tagebuch führt, jedoch nur die Fakten jedes einzelnen Tages aufschreibt und dann offenbar Befriedigung darin findet, vielleicht fünf Jahre zurückblättern und verkünden zu können: »Das war der Tag, an dem ich mit meiner Schwester nach Southend-on-Sea gefahren bin.« Vielleicht wird, wenn sie diese Worte liest, der Tag in seiner Gesamtheit in ihre Erinnerung gerufen – Geräusche, Gefühle, die Atmosphäre, Gedanken –, so wie der Geruch nach verrottendem Seetang mit einem Schlag die Essenz lang vergessener Sommer zurückbringen kann. Tagebücher, die während der Jahre des Heranwachsens geschrieben werden, haben, wie ich vermute, einen vorwiegend therapeutischen Effekt. Sie enthalten Gedanken, die nicht laut ausgesprochen werden können, ganz besonders nicht in der Familie, und sind ein Ventil für überwältigende Gefühle, seien es nun solche der Freude oder des Schmerzes. Ein Tagebuch kann auch ein Mittel gegen Einsamkeit sein. Es ist bezeichnend, dass viele Tagebücher von Heranwachsenden mit den Worten »Liebes Tagebuch« beginnen. Das sorgfältig versteckte Buch ist Freund und Vertrauter, von dem weder Kritik noch Verrat zu befürchten sind. Die täglichen Worte trösten, rechtfertigen, befreien. Politiker sind große Tagebuchschreiber. Offenbar diktieren sie ihre Eintragungen täglich, um sie später einmal für die unvermeidliche Autobiographie verwenden zu können und Munition zu sammeln, so wie sie vielleicht Portwein horten. Aber die Tagebücher von Politikern sind grundsätzlich langweilig, nur das von Alan Clark ist eine rühmliche Ausnahme. Vermutlich sind alle diese Motive dem Bedürfnis untergeordnet, die Zeit festzuhalten, das, was uns alle beherrscht, wenigstens ein bisschen selbst zu beherrschen, uns zu vergewissern, dass die Vergangenheit real ist und daher auch die Zukunft das Versprechen der Realität halten wird. Ich schreibe, also bin ich.

Vielleicht schreiben manche zwanghafte Tagebuchschreiber zu dem Zweck, diese Erfahrung bestätigt zu bekommen. Sie empfinden das Leben intensiver als während des tatsächlich gelebten Augenblick, wenn sie sich in Ruhe an alles erinnern. So ist es jedenfalls beim Verfassen von Romanen. Wenn ich einen Roman schreibe, habe ich den Hintergrund, die Charaktere und die Handlung klar im Kopf, bevor ich mit der Arbeit beginne – davon bin ich zumindest überzeugt. Aber erst wenn ich meine Vorstellungen niederschreibe, wenn sie fast physisch aus meinem Gehirn den Arm hinunter in meine schreibende Hand fließen, beginnen sie zu leben, sich zu bewegen, ihre eigene Existenz zu bekommen und eine andere Art von Wahrheit anzunehmen.

Ein Tagebuch ist per definitionem ein täglicher Bericht. Ich bezweifle sehr, dass der Report über ein Jahr meines Lebens, den ich mir vorgenommen habe, ein Tagebuch im engen Sinn des Wortes werden wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Ereignisse jedes einzelnen Tages niederschreiben werde. Ich bin auch überzeugt, dass ich viele zwischenmenschliche Dinge nicht angemessen erwähnen kann, weil ich nicht die Absicht habe, irgendwelche Geheimnisse zu verraten, und einige der interessantesten Dinge, die ich erfahre, werden mir im Vertrauen mitgeteilt. Ich liebe den Klatsch in den Tagebüchern anderer, bin mir aber auch darüber im Klaren, dass das Interesse an ihm umgekehrt proportional zum Wahrheitsgehalt ist. Was ich fürchte, ist, dass dieser Bericht keine weltbewegenden Offenbarungen zu bieten haben wird. Auf sein Leben zurückzublicken heißt auch, die Launenhaftigkeit der Erinnerung zu erfahren. Als ich noch sehr jung war und einmal mit meiner Mutter die Kirche verließ, sagte sie mir, dass das Kirchenlied Blessed Are the Pure in Heart, das wir gerade gesungen hatten, bei der Beerdigung einer ihrer Freundinnen gesungen worden war; die Freundin war während der großen Grippeepidemie nach dem Ersten Weltkrieg bei der Entbindung zusammen mit ihrem Baby gestorben. Seitdem kann ich das Lied nie wieder hören, ohne an diese junge Mutter und ihr Kind zu denken, die beide gestorben waren, bevor ich geboren wurde. Keine Willensanstrengung kann die vage, unbestimmte Traurigkeit, die ich jedes Mal empfinde, wenn dieses Lied gesungen wird, aus meinen Gedanken verbannen. Und die Vergangenheit ist auch nicht statisch. Sie kann nur in der Erinnerung wieder zum Leben erweckt werden, das Gedächtnis aber ist etwas, das ebenso dem Vergessen wie dem Erinnern dient. Die Vergangenheit ist zudem nicht unveränderlich. Sie lässt sich neu entdecken, neu erfinden, neu ordnen. Wie ein Prosatext kann sie revidiert und mit neuer Interpunktion versehen werden. In dieser Hinsicht ist jede Autobiographie ein Roman und jeder Roman eine Autobiographie.

Morgen, am 3. August, werde ich also den ersten Eintrag eines Berichts schreiben, von dem ich mir vorgenommen habe, ihn ein Jahr lang fortzusetzen, von meinem siebenundsiebzigsten bis zu meinem achtundsiebzigsten Geburtstag. Werde ich meinen Vorsatz durchhalten? Das kann nur die Zeit erweisen. Und werde ich am Ende des Jahres noch da sein? Mit siebenundsiebzig Jahren ist das keine ungerechtfertigte Frage. Aber ist sie denn in irgendeinem Alter ungerechtfertigt? In der Jugend schreiten wir in Unsterblichkeit gekleidet einher, und erst im Alter, glaube ich, werden wir uns der Vergänglichkeit des Lebens voll bewusst.

Viele meiner Erinnerungen sind schmerzhaft. Ich sehe keine Notwendigkeit über diese Dinge zu schreiben. Sie sind längst vorbei, müssen akzeptiert, verstanden und vergeben werden, sie dürfen lediglich den ihnen zukommenden Platz in einem langen Leben einnehmen, in dem ich immer gewusst habe, dass Glück ein Geschenk und kein Recht ist. Manche Erinnerungen gibt es, die das Gedächtnis aus Gründen des Selbstschutzes zensiert hat. Wie gefährliche, unberechenbare Bestien schlummern sie verborgen in der Höhle des Unterbewusstseins. Mir scheint das eine gnädige Fügung zu sein. Ich habe nicht die Absicht, mich auf die Couch eines Psychiaters zu legen und sie brüllen zu hören, wenn sie erwachen. Aber schließlich bin ich Schriftstellerin. Wir Glücklichen bedürfen selten solcher Mittel. Wenn es stimmt, was ein Psychiater – war es Anthony Storr? – schrieb, dass nämlich »Kreativität die erfolgreiche Lösung innerer Konflikte« ist, dann haben ich, die Lieferantin populärer Romane, und das große Genie Jane Austen das gleiche Mittel, unseren schlafenden Tiger zu zähmen.

TAGEBUCH1997

AUGUST

SONNTAG, DEN3. AUGUST

Ich schreibe dies in einem fast leeren Abteil der erster Klasse des 15-Uhr-32-Zuges von Newton Abbot nach Paddington und blicke dabei hinaus auf die roten Felder von Devon, die heute wie verschleiert sind und sich im Regen aufzulösen scheinen. Selbst dem Küstenabschnitt zwischen Dawlish und Teignmouth, auf den ich mich so gefreut hatte, fehlt heute die übliche Magie.

Aber es war trotz des anhaltenden Regens, den wir heute haben, ein erfreuliches Wochenende. Ich bin in Paignton gewesen, um die goldene Hochzeit von Dick und Mary Francis mitzufeiern. Ihr Sohn Felix hatte alles arrangiert, in einem Hotel, das sie seit mehr als vierzig Jahren alljährlich mit der Familie besuchen. Rund sechzig Verwandte und Freunde waren zusammengekommen, um sich mit Dick und Mary über die wunderbar glückliche und produktive Partnerschaft zu freuen, die die beiden seit einem halben Jahrhundert miteinander verbindet. Glücklicherweise hörte es gestern während des wichtigsten Teils des Festes, des Abendessens mit anschließendem Tanz, auf zu regnen, und wir konnten aus dem Speisesaal auf die Terrasse gehen und Champagner trinkend auf die Tor Bay hinausschauen.

Das Hotel ist eines von der Sorte, die ich genieße, ein nachgemachtes Schloss, von einem viktorianischen Oberst entweder unter Alkoholeinfluss oder in einer Anwandlung nationaler Begeisterung entworfen, aber mit bequemen Zimmern und einem Personal, das größtenteils schon seit Jahren hier arbeitet. Die Leute erwecken den Eindruck, als mache ihnen die Arbeit Spaß und als hätten sie die Gäste tatsächlich gern. Ein Porträt des Gründerarchitekten in Öl hängt im Treppenhaus und ist, wie ich fürchte, von ihm selbst gemalt. Ich bekam ein Zimmer mit Balkon und Meerblick und konnte bei offenen Fenstern schlafen und dabei die Brandung und das Geschrei der Möwen hören.

Am Samstagmorgen, als wir in der Hotelhalle saßen, ließ Mary ihr Fotoalbum mit den Hochzeitsbildern herumgehen. Wie sehr wurden da meine Erinnerungen an die vielen Kriegshochzeiten wieder geweckt! Die geschickt zusammengeschneiderten Kleider – Mull war ein beliebtes Material –, weil hierfür keine Marken nötig waren und Stoff für ein herkömmliches Brautkleid sowieso nicht aufzutreiben war; die riesigen Blumensträuße, die Damenhütchen mit den kurzen Schleiern vor den Augen, diese Kostüme mit den breiten, gepolsterten Schultern, der Bräutigam und der Trauzeuge in Uniform. Es machte Spaß zu versuchen, die Gäste auf den fünfzig Jahre alten Fotos zu identifizieren, auf denen die aufgeschlossenen, jungen Gesichter noch unberührt waren von den Schrecknissen des Krieges und den Wechselfällen des Friedens. Nur Dick und Mary, die in die Kamera lächelten, schienen sich kaum verändert zu haben.

Am Nachmittag nützte ich dann eine Regenpause und ging allein in die kleine Stadt. In der Hauptstraße drängelten sich Einheimische, die ihre Wocheneinkäufe machten, und Feriengäste, die die Läden stürmten, in denen es die üblichen Urlaubs- und Strandutensilien gab. Ich fand einen Antiquitätenladen und kaufte einen kleinen Doulton-Krug und eine Schale zur Erinnerung an dieses Wochenende.

Als Schriftstellerin liebe ich die kleinen Städte am Meer im Herbst und Winter am meisten. Das langsame Sterben der Saison hat etwas Nostalgisches und sanft Melancholisches, aber auch etwas Deprimierendes an sich, das die Küste am Ende des Sommers zu einem passenden Schauplatz für einen Kriminalroman macht. Die windige Strandpromenade, die letzten, verdorrenden Knospen an den Rosenbüschen in den sorgfältig bepflanzten städtischen Anlagen, die verschlossenen und leeren Touristengeschäfte, abblätternde Farbe und die verlassenen Sonnenschutzdächer. Eine solche Stadt habe ich für eine Szene in Vorsatz und Begierde verwendet, in der sich ein Serienmörder in einem heruntergekommenen Hotel umbringt. Das zur Neige gehende Jahr symbolisiert sein armseliges, von niemandem betrauertes Ende. Für mich sind Schauplatz, Charakter und Handlung immer eng miteinander verflochten.

Ich erlebe selten einen Geburtstag, ohne an den Zeitpunkt zurückzudenken, an den sich niemand erinnern kann, jedenfalls nicht bewusst: den Augenblick der Geburt. Die meine fand, wie damals noch die meisten Geburten, zu Hause statt, in Oxford, in der Walton Street 164. Ich war ein sehnlichst erwartetes erstes Kind, geboren drei Jahre nach der Hochzeit meiner Eltern und nachdem meine Mutter sich einer medizinischen Behandlung unterzogen hatte, um eine Schwangerschaft zu ermöglichen. Mein Vater hatte sich eigentlich einen Jungen gewünscht, aber ich glaube, er war dankbar, überhaupt ein Kind zu haben und für die Zukunft auf einen Jungen hoffen zu können. Es war eine langwierige und schwere Geburt, und der Arzt war anwesend, was damals ungewöhnlich war, wenn es sich nicht um sehr reiche Leute handelte. Sicher hat mir irgendwann einmal jemand gesagt, zu welcher Uhrzeit ich geboren wurde, aber ich habe sie vergessen, und da alle, die damals anwesend waren, inzwischen tot sind, gehört dies nun zu den Dingen, die ich nie mehr erfahren werde. Ich kann mich jedoch daran erinnern, dass meine Mutter mir erzählte, eine Freundin habe für meine Taufe einen glasierten Kuchen gebacken, den der Arzt und mein Vater aber während der langen Stunden des nächtlichen Wartens ganz alleine aufgegessen hätten. Das lässt darauf schließen, dass ich wohl in den frühen Morgenstunden geboren wurde. Manchmal wünsche ich mir, ich wüsste die genaue Stunde, aber im Grunde ist das unwichtig und der Wunsch sicher nur eine Form von Selbstbezogenheit.

Die Erinnerung wirft ein launisches und unkritisches Licht auf unser Leben. Die Höhepunkte mögen in strahlendem Licht dastehen – Liebe, Heirat, Geburt und Verlust –, aber über die dunklen Ebenen, die dazwischen liegen, gleitet der Strahl mit unstetem Licht. Meine erste Erinnerung betrifft einen Zwischenfall, der stattfand, als ich gerade das Laufen lernte. Vielleicht ist das der Grund, weshalb der Lichtstrahl gerade bei diesem sonst nicht weiter bemerkenswerten Ereignis verweilt. Ich muss weniger als achtzehn Monate alt gewesen sein, und meine Mutter hatte mich mit nach Winchester zu ihren Eltern genommen. Mein Großvater Edward Hone war Direktor der Chorschule, die später die Pilgrims’ School werden sollte, und die Jungen wurden in einem besonderen Klassenzimmer im Garten unterrichtet. Ich riss mich von meiner Mutter los, wackelte in das Klassenzimmer und wurde vom lauten Gelächter der Jungen begrüßt. Ich erinnere mich noch, dass mein Großvater an einem hohen Katheder vor der Klasse saß. Er kam sofort zu mir, nahm mich bei der Hand und führte mich zu meiner Mutter, die unter zahlreichen Entschuldigungen durch die Tür geflattert kam. Mutter hat, wenn sie von ihrer Kindheit sprach, immer betont, wie glücklich diese gewesen sei, aber ich bin nicht sicher, wie weit das der Wahrheit entsprach. Sie war einfach davon überzeugt, dass man eine geziemende Einstellung haben müsse, und ich glaube nicht, dass es ihr jemals in den Sinn gekommen wäre, ihre Eltern und das Leben, das sie führten, kritisch zu betrachten.

Meine einzigen Kenntnisse über die Chorschule stammen aus einem Buch, A History of the Pilgrims’ School von John Crook, das 1981 erschien und mir vor ein paar Jahren von einem Onkel zugeschickt wurde. Ich finde es nicht nur deshalb interessant, weil es ein Licht auf die frühen Jahre meiner Mutter wirft, sondern auch, weil die Schule typisch für die nicht besonders angesehenen Boarding Schools der damaligen Zeit gewesen sein muss. Mein Großvater übernahm den Direktorenposten der Chorschule im Jahr 1887. Sein Vorgänger, ein gewisser William Southcott, hatte von seinem Amt zurücktreten müssen, nachdem es zwischen ihm und dem Organisten zu einem Streit über die Stimmprüfungen gekommen war, bei dem beide Kontrahenten tätlich geworden waren. Colebrook House war bestimmt ein schöner Ort, um dort aufzuwachsen. Es war und ist noch heute ein großes Gebäude aus dem sechzehnten Jahrhundert gegenüber dem Ostende der Kathedrale, durch dessen Garten ein Mühlbach fließt. Mein Großvater wurde beim Unterricht der Chorschüler nur von einem Assistenten unterstützt und sang gelegentlich auch Solos mit dem Chor – er hatte einen schönen Tenor. Meine Großmutter führte die Boarding School. Edward Hone erhielt 15 Pfund für jeden Chorschüler und ein Gehalt von 50 Pfund als Schulleiter, von dem ihm 5 Pfund für jeden Boarding-School- Schüler abgezogen wurden, der nicht im Chor sang und über die Anzahl von zehn hinausging. Es scheint eine sehr komplizierte und keineswegs zufrieden stellende Regelung gewesen zu sein. Jedenfalls war Geld immer knapp. 1905 wurde es jedoch etwas leichter, als Colebrook House in eine reine Boarding School umgewandelt und das Gehalt meines Großvaters beträchtlich erhöht wurde.

Dennoch muss das Leben in Colebrook House ziemlich hart gewesen sein. Die Jungen wurden das ganze Jahr über um 7 Uhr geweckt und mussten sich mit kaltem Wasser waschen. Das Frühstück um 8 Uhr bestand aus dicken Brotscheiben zum Eintunken, »toke« genannt, und nur gelegentlich gab es Fischpaste oder Orangenmarmelade dazu. Der einzige Morgen, an dem es etwas Gekochtes zum Frühstück gab, war der letzte Tag des Trimesters, an dem die Jungen vor ihrer Heimreise ein weiches Ei erhielten. Mein Großvater war offenbar darum bemüht, dass die Schule es mit den berühmteren Vorbereitungsschulen aufnehmen konnte, und die Jungen trugen Eton-Jacken, quadratische Baretts und sorgfältig geschwärzte Stiefel. Sie gingen in Zweierreihen zur Kathedrale, zuerst zur Chorprobe und dann zum Morgengottesdienst, der eine Dreiviertelstunde dauerte. Anschließend war Unterricht bis 1 Uhr.

Das Mittagessen scheint etwas zufriedenstellender gewesen zu sein als das Frühstück. Es wurde in dem eleganten Speisezimmer auf der Rückseite des Hauses eingenommen. Mein Großvater schnitt das Fleisch, und meine Großmutter und ihre beiden Töchter reichten das Gemüse herum. Vielleicht lag es daran, dass diese Mahlzeit zusammen mit der Familie eingenommen wurde, jedenfalls beschreibt Mr. Crook sie als »erträglich«. Nach dem Mittagessen folgte der Nachmittagsunterricht, der bis 15 Uhr 45 dauerte. Nur bei schönem Wetter wurden stattdessen Spiele gespielt. Die Abendandacht begann um 16 Uhr, und danach fand für die Jungen noch einmal eine Chorprobe bis zum Tee statt. Dieser war wie das Frühstück eine armselige Angelegenheit, bestehend aus Tee und »toke« mit schwarzem Sirup, der sich, bis die Jungen ankamen, über den ganzen Teller ausgebreitet hatte. (Dies war eine Praxis, die meine Mutter während unserer ganzen Kindheit beibehielt. Das Frühstück bestand immer aus Brot, Butter, Sirup und Tee, und der Sirup wurde am Abend zuvor auf die Teller gelöffelt, so dass er bis zum Morgen den ganzen Teller bis zum Rand bedeckte. Solange ich ein Kind war, bekamen wir nur am Sonntagmorgen gelegentlich ein Ei.)

Die Jungen in Colebrook House gingen am Abend früh zu Bett. Meine Mutter oder ihre Schwester, meine Tante Marjorie, trug eine Schüssel mit »toke« und einen Krug Kakao in das Klassenzimmer, und nach diesem wenig nahrhaften Nachtessen gingen die Jungen hinauf in die Schlafräume. Wie man sich denken kann, war der Sonntag ein besonders anstrengender Tag für die Chorknaben. Der erste Gottesdienst, Mattins, fand um 11 Uhr statt, manchmal gefolgt von einer Kommunionfeier mit Chorgesang. Der wichtigste Gottesdienst am Sonntag war jedoch der Evensong um 15 Uhr 30, zu dem ein langer Choral gehörte. Es dauerte noch viele Jahre, bevor die Feier der heiligen Kommunion Hauptgottesdienst in der Kathedrale wurde.

Was das Lernen betraf, konnte es nicht ausbleiben, dass die Jungen infolge der Anforderungen des Chordienstes für die Kathedrale im Nachteil waren, aber mein Großvater tat als pflichtbewusster Lehrer sein Bestes. Ich kann nicht sagen, ob ich mich tatsächlich noch daran erinnere, wie er aussah, oder ob das Bild, das sich mir so fest eingeprägt hat, nur von der einzigen existierenden Fotografie stammt. Auf dieser schaut er aus wie Edward VII. schwer gebaut mit Bart und Brille. Er war ein guter Englischlehrer und verfügte über eine natürliche Musikalität, aber er war ein strenger Schulmeister, und so war es gut für die Jungen, dass seine Strenge durch seinen Assistenten Percy Spillett gemildert wurde. Ich erinnere mich, mit welcher Zuneigung meine Mutter von ihm sprach. Er scheint einer jener sanften umherziehenden Schulmeister gewesen zu sein, die für diese Zeit so typisch waren. Er war Junggeselle, groß, dünn und gebildet, und er hatte einen Schnurrbart, eine sanfte Stimme und eine Leidenschaft für paläolithische Funde. Die Spaziergänge über den St. Catherine’s Hill wurden immer zu einer Jagd nach unentdeckten, prähistorischen Schätzen. Gemeinsam scheinen Edward Hone und Percy Spillett den Jungen eine so gute Allgemeinbildung vermittelt zu haben, wie es den Umständen nach möglich war.

Meine Großväter waren beide Schulmeister, und beide liebten die Musik. Der Großvater väterlicherseits, Walter James, war außerdem auch ein guter Sprachforscher, der einige Jahre lang für die British and Foreign Bible Society arbeitete. Ich weiß sehr wenig über ihn, aber ich erinnere mich daran, ihn und seine Frau einmal besucht zu haben, als ich etwa zehn Jahre alt war, und dass sie in einem kleinen Haus mit Terrasse in Southsea lebten. Damals war er bereits im Ruhestand, aber er wirkte als Organist an der Garrison Church. Einige der Kirchenlieder, die er für den Chor geschrieben hat, wurden veröffentlicht, aber soviel ich weiß, hat keines davon überlebt. Ich vermute, dass er weitgehend Autodidakt war, erinnere mich aber noch mit Bestimmtheit an ein gerahmtes Diplom in der Diele, das ihm, glaube ich, von der Londoner Universität verliehen worden war, nachdem er dort extern einen akademischen Grad erworben hatte. Ich habe ihn immer für einen Waliser gehalten, obwohl mir niemand etwas Derartiges gesagt hat. Wenn ich mich in Wales aufhalte, erkenne ich sein Gesicht, und übrigens auch das meines Vaters, überall sehr deutlich wieder. Mein Vater wurde in Reading geboren, aber ich habe keine Ahnung, was mein Großvater zu dieser Zeit dort machte. Einige der Brüder und eine Schwester meines Vaters wurden jedenfalls im Ausland geboren, und es heißt, dass Walter James einige Jahre lang Lehrer der Kinder des Radscha von Sarawak war.

Mein Vater erzählte niemals von seiner Kindheit, aber ich glaube nicht, dass sie leicht war. An Geld hat es wohl immer gefehlt. Jedenfalls hat er die Schule zum frühestmöglichen Zeitpunkt verlassen, um, wie ich glaube, mit sechzehn Jahren in das Patentamt einzutreten. Er ist ein typisches Beispiel für die Verschwendung von Begabungen, wie sie in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts geduldet wurde. Unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg muss er eine Stellung in Winchester gehabt haben, entweder beim Patentamt, was unwahrscheinlich ist, oder beim Finanzamt der Stadt. In Winchester hat er meine Mutter kennen gelernt. Das ist nicht weiter verwunderlich, weil er ein ungewöhnlich begeisterter Musikliebhaber war und selbstverständlich zu den Gottesdiensten in die Kathedrale kam. Sie verlobten sich und heirateten während des Krieges, ich glaube 1917, als er als junger Unteroffizier in einer Maschinengewehreinheit diente. Mutter war fünfundzwanzig Jahre alt, und das ist ein Alter, in dem ein Mädchen damals anfing, um ihre Heiratschancen zu fürchten.

Die Verlobungszeit der beiden muss eine ihrer glücklichsten Zeiten gewesen sein. Vor ein paar Jahren habe ich ein Foto meines Vaters gefunden, auf dem er mit seiner Einheit abgebildet ist, ein schlanker, gut aussehender junger Mann, das Haar, wie es seinerzeit üblich war, in der Mitte gescheitelt, die drei Streifen eines Unteroffiziers am Ärmel. Auf der Rückseite steht geschrieben: »Für mein geliebtes Mädchen. Das nächste Mal ein besseres«. Es muss einmal Liebe zwischen ihnen gegeben haben oder etwas, was sie für Liebe hielten, aber sie passten nicht gut zueinander. Meine Mutter war sentimental, warmherzig, lebhaft, impulsiv und nicht vernünftig. Obwohl sie einen schönen Mezzosopran besaß und Kirchenmusik liebte, die ein Teil ihrer Kindheit gewesen war, besaß sie weder das Verständnis noch die tiefe Liebe meines Vaters für die Musik. Er war vernünftig, reserviert, sarkastisch, von tiefem Misstrauen gegen jede Sentimentalität erfüllt und anspruchsvoll, und er war kaum in der Lage, Zuneigung zu zeigen. Ich glaube nicht, dass er in seiner Kindheit sehr viel demonstrative Liebe erfahren hat, und was ein Kind nicht bekommt, kann es später nur selten geben. Ich glaube, ihre ersten Jahre waren glücklich, und sie wurden noch glücklicher, als ich geboren wurde, das erste, lang ersehnte Kind. Achtzehn Monate später kam meine Schwester Monica zur Welt, und achtzehn Monate nach ihr der lang erhoffte Sohn. Er wurde Edward getauft, nach Edward Hone.

Kinder leben im Besatzungszustand. Die Tapferen und Mutigen rebellieren offen gegen die Autorität, ob sie nun hart oder freundlich ist. Aber die meisten treten vorsichtig auf, fügen sich äußerlich den fremden Sitten und Gesetzen und führen ihr ikonoklastisches und subversives Leben in aller Heimlichkeit.

Ich glaube, wir haben alle drei sehr früh festgestellt, dass wir Kinder einer unglücklichen Ehe waren. Natürlich hielt sie. Damals pflegten Ehen zu halten, auch wenn sie noch so unglücklich waren. Scheidungen wurden zu dieser Zeit nicht nur als Schande, sondern auch als gesellschaftliches Versagen betrachtet, und für meine tief religiöse Mutter wäre eine Scheidung zudem eine Sünde gewesen. Aber es gab auch materielle Gründe. Für meinen Vater wäre es schlicht unmöglich gewesen, zwei Haushalte zu finanzieren, und für meine Mutter, die, von ihrer – natürlich freiwilligen – Tätigkeit als Krankenschwester im Ersten Weltkrieg abgesehen, keinerlei Berufsausbildung hatte, bestand überhaupt keine Möglichkeit, den Lebensunterhalt für sich und drei Kinder zu verdienen. Diese Hinderungsgründe galten für alle Ehepaare mit Ausnahme der Reichen und Mächtigen, die es sich leisten konnten, gegen die Konventionen zu verstoßen.

Während meiner ganzen Schulzeit, sowohl in der Primary School als auch in der High School, habe ich kein einziges Kind gekannt, dessen Eltern getrennt lebten oder geschieden waren. Hinter dieser Tatsache waren ohne Zweifel viele entsetzlich unglückliche Ehen verborgen und viele, die für die Frauen nichts anderes waren als institutionalisierte Sklaverei. Aber für diejenigen, die das stoisch ertrugen, gab es Kompensationsmöglichkeiten. Paare, die wussten, dass sie für den Rest ihres Lebens aneinander gekettet waren, versuchten gewöhnlich das Beste daraus zu machen. Und wenn sie die turbulente Zeit der Jugend und der mittleren Jahre überstanden hatten, fanden sie im Alter häufig in einer sicheren und tröstlichen Kameradschaft zueinander. Zugegebenermaßen waren die Glückserwartungen viel geringer als heute, und die Eheleute neigten viel weniger dazu, Glück als ihr gutes Recht zu betrachten. Alle unsere so erwartungsvoll durchgeführten sozialen Reformen, die sexuelle Befreiung nach dem Krieg, die schuldfreie Scheidung und das Ende des Stigmas der Illegitimität, hatten ihre Schattenseiten. Heute haben wir eine Generation von Kindern, die gestörter, unglücklicher und krimineller sind und mehr zum Selbstmord neigen als zu irgendeiner früheren Epoche. Die sexuelle Befreiung der Erwachsenen wurde zu einem sehr hohen Preis erkauft, und es waren nicht die Erwachsenen, die dafür bezahlen mussten.

MONTAG, DEN4. AUGUST

Der Beginn eines neuen Jahres, sei es des Kalenderjahres oder der Tag nach einem Geburtstag, weckt in mir das Bedürfnis, allen Müll loszuwerden, meine Bücher zu ordnen und alte Schachteln mit längst vergessenen Papieren ans Tageslicht zu befördern. Heute Morgen habe ich ein Buch mit Zeitungsausschnitten gefunden, das ich nach der Veröffentlichung meines ersten Romans Ein Spiel zuviel im Herbst 1962 angelegt hatte. Es ist ein fest gebundenes Rechnungsbuch, das ich vermutlich irgendwo zum Sonderpreis gefunden habe. Wahrscheinlich erschienen mir die blauen und roten Linien als praktisch, um die Ausschnitte gerade anzuordnen. Ich war sicher nicht die Erste, die in der Begeisterung und Erregung über die Veröffentlichung ihres ersten Buches beschloss, die Besprechungen und Artikel aufzuheben. Mein Enthusiasmus dauerte allerdings nur bis zur Veröffentlichung meines zweiten Romans, doch habe ich mich gefreut, dieses Buch mit Zeitungsausschnitten zu finden, obwohl es eher durch Zufall als durch sorgfältige Aufbewahrung erhalten geblieben ist.

Einige der Besprechungen waren lobend, die meisten ermutigend. Alle nahmen an, dass P. D. James ein Mann sei, nur Leo Harris schrieb in Books and Bookmen: »Dies ist ein sehr guter erster Roman, und ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass der Autor eine Frau sein muss.« E. D. O’Brien schrieb in The Illustrated London News: »Es ist immer erfreulich, wenn auch nicht immer möglich, einen ersten Roman zu loben. Ein Spiel zuviel von P. D. James rechtfertigt jedoch eine begeisterte Lobrede.« Er endete mit den Worten: »Sofern dies ein Geheimnis ist, habe ich es nicht lösen können. Ich hoffe, Mr. James wird uns noch viele solche Leckerbissen bieten.« Francis Iles schrieb in The Guardian: »Ein Spiel zuviel von P. D. James ist einer von jenen ungewöhnlichen Erstlingsromanen, die auf Anhieb in den anspruchsvollen Bereich der erfahrenen Autoren vorstoßen und dennoch die frische Sichtweise des Anfängers erkennen lassen.« Der Kritiker des Oldham Evening Chronicle & Standard schrieb, dass das Buch jener Art von Romanen angehöre, die »darauf schließen lässt, dass der Autor eine lange Karriere in diesem Geschäft anstrebt – das zeigt besonders die Einführung eines farbigen Charakters in der Person des Chefinspektors Adam Dalgliesh.« Der Rezensent oder die Rezensentin bedauerte jedoch den Preis des Buches von 18 Shilling. Gemessen an den heutigen Buchpreisen, erscheint ein Hardcover-Band für weniger als ein Pfund nicht als übermäßig teuer, aber es war auch nicht gerade billig für das, was der Kritiker ein wenig unfreundlich als »einen solchen Stoff« beschreibt. Ein eingeführter Autor, meinte er oder sie, könne sich einen solchen Preis vielleicht leisten, ein Anfänger jedoch nicht.

Ausgeschnitten habe ich auch ein Interview mit Foto von einem Reporter des Surrey Comet, der ins Haus kam und sich mit meiner jüngeren Tochter Jane unterhielt. Wir wohnten damals in der Richmond Park Road 127 in Kingston. Ich arbeitete als Erste Verwaltungsassistentin im Verwaltungsrat des North West Regional Hospital. Jane und ihre ältere Schwester Clare waren beide zu Hause, und mein Mann Connor hatte gerade einen seiner seltenen Urlaube zwischen vielen Krankenhausaufenthalten, war aber offenbar gerade nicht daheim, als das Interview stattfand. Dank Janes Diskretion ist der Artikel Gott sei Dank frei von Einzelheiten über seine Krankheit und Andeutungen über die tapfere kleine Frau, die Bücher schreibt, um ihre Familie über Wasser zu halten. Jane sagte, dass ihre Mutter schon immer habe schreiben wollen, sehr erfreut sei, dass nun ihr erster Roman gedruckt vorliege, und dass sie ihre Abende und Wochenenden größtenteils mit der Arbeit an ihren Büchern verbringe. Das war eine zutreffende Darstellung unseres Lebens zur damaligen Zeit. Der Artikel endet: »Mit Inspektor Dalgliesh hat sie einen Charakter geschaffen, der von sich reden machen und auf den sie zweifellos zurückgreifen wird, wenn es darum geht, weitere P.-D.-James-Kriminalfälle zu lösen.« Auf dem Foto sitze ich mit verschränkten Armen und offensichtlich frisch gelegtem Haar da und habe einen Ausdruck leicht spöttischer Selbstzufriedenheit im Gesicht.

Es ist interessant, wie viele Kritiker der Meinung waren, ich sei ein Mann. Eine der Fragen, die mir oft gestellt werden, wenn ich Autogramme gebe, ist, ob ich bewusst beschlossen habe, unter dem Namen P. D. James zu schreiben, um mein Geschlecht zu verheimlichen. Einige der Fragesteller sind tatsächlich der Meinung, ich hätte geglaubt, es würde mir einen Vorteil bringen, für einen Mann gehalten zu werden. Ein solcher Gedanke lag mir jedoch immer fern, und ich bin dankbar, als Frau geboren zu sein, was aber vielleicht nur an meiner angeborenen positiven Einstellung liegt und nicht das Ergebnis sorgfältigen Abwägens der entsprechenden Vor- und Nachteile ist. Es würde mir niemals einfallen, mich als etwas anderes als eine Frau auszugeben. Das wäre sinnlos, weil die Wahrheit ziemlich schnell an den Tag kommen würde, und zudem haben Frauen als Autorinnen von Kriminalromanen einen durchaus guten Ruf. Nur eine kleine Minderheit der Leser würde ein Buch ablehnen, weil ihnen das Geschlecht des Autors nicht passt, obwohl ich zugeben muss, dass ich solche Fälle erlebt habe. Soweit ich mich erinnere, schrieb ich, als das Manuskript fertig war und an einen Agenten oder Verleger geschickt werden sollte, probehalber »Phyllis James«, »Phyllis D. James« und »P. D. James« auf ein Stück Papier und kam zu dem Schluss, dass die letzte und kürzeste Version geheimnisvoll aussah und sich auf einem Buchrücken am besten ausnehmen würde. Der Gedanke, unter einem anderen als meinem Mädchennamen zu schreiben, ist mir niemals gekommen. Ich habe diese Entscheidung niemals bedauert, am wenigsten jetzt, wo ich in den USA manchmal bis zu dreihundert Bücher hintereinander signieren muss. In England ist das selten ein Problem, weil die Briten viel weniger dazu neigen, endlos lange in einer Schlange zu stehen, nur um einen Autor kennen zu lernen.

Mit der Arbeit an Ein Spiel zuviel begann ich, als ich Mitte dreißig war. Für eine Frau, die von früher Kindheit an gewusst hat, dass sie Romanschriftstellerin werden will, ist das ein ziemlich später Anfang, und im Rückblick bedauere ich die versäumten Jahre. Aber während des Krieges war man sich nie sicher, ob man am Leben bleiben würde, und es hätte größerer Hingabe und Entschlossenheit bedurft, als ich sie aufbringen konnte, sich an ein Werk mit 80000 Wörtern zu machen, während die Bomben fielen und die Papierknappheit es für einen Neuling schwierig machte, veröffentlicht zu werden. Außerdem habe ich eine natürliche Neigung zur Trägheit, die es mir als angenehmer erscheinen ließ, über das erste Buch nachzudenken, als sich tatsächlich hinzusetzen und mit dem Schreiben zu beginnen. Es war so viel leichter, die Kriegsjahre als Vorbereitungsphase für zukünftige Anstrengungen zu betrachten, und nicht als geeignete Zeit für einen Anfang. Ich kann mich noch genau an den Augenblick, nicht aber an das Datum erinnern, da mir endlich klar wurde, dass die geeignete Zeit, mein erstes Buch zu schreiben, niemals kommen würde, und dass ich, wenn ich nicht endlich anfangen würde, eines Tages meinen Enkeln erzählen müsste, dass ich eigentlich eine Romanschriftstellerin hätte werden wollen. Schon der Gedanke an diese Worte war gleichbedeutend mit der Erkenntnis, dass ich vielleicht nie zum Ziel kommen würde.

Ich weiß heute nicht mehr, wie lange ich dazu gebraucht habe, Ein Spiel zuviel zu schreiben, aber ich glaube, dass es eher Jahre als Monate waren. Als ich das Buch in Angriff nahm, arbeitete ich noch im Verwaltungsrat des Paddington Hospital, und das Buch wurde weitgehend in der Central Line auf dem Weg von Redbridge zur Liverpool Street und weiter in der Metropolitan Line nach Paddington konzipiert. Das Schreiben, immer von Hand, erledigte ich am frühen Morgen. Ich stand täglich früh genug auf, um eine Stunde Zeit dafür zu haben, bevor ich zur Arbeit musste. An den Wochenenden schrieb ich manchmal zwischen meinen Besuchen bei Connor im Krankenhaus oder auch auf dem Weg dorthin. Die Arbeit wurde durch Familienkrisen, durch beruflichen Druck und durch die Notwendigkeit behindert, mehrere Abende in der Woche für meine Qualifikation in der Krankenhausverwaltung am City of London College in Moorgate zu verbringen. Ich hoffte, dadurch zu einem ausreichend bezahlten Job zu kommen, um damit meine Familie ernähren zu konnen. Ich glaube nicht, dass ich damals auf den Gedanken kam, das Schreiben von Romanen könnte als Einkommensquelle lukrativ und zuverlässig genug sein, um sich ganz darauf zu stützen.

Ich bin auch nicht auf den Gedanken gekommen, mit etwas anderem als einem Kriminalroman zu beginnen. Kriminalromane waren mein Lesestoff während der Jahre des Heranwachsens gewesen, und besonders die weiblichen Autoren hatten mich beeinflusst: Dorothy L. Sayers, Margery Allingham, Ngaio Marsh und Josephine Tey. Ich hatte nicht das Bedürfnis, einen stark autobiographischen Roman über den Krieg oder Connors Krankheit zu schreiben. Ich nehme außerdem an, dass ich einen Hang zur Skepsis, vielleicht sogar zur Morbidität habe, der mir die Erforschung von Charakteren und Motiven unter dem Druck polizeilicher Ermittlungen nach einem gewaltsamen Todesfall als reizvoll erscheinen ließ. Ich konnte mir immer vorstellen, dass ich einmal einen Roman schreiben würde, der keine Kriminalgeschichte wäre. Tatsächlich habe ich zwei solche Romane geschrieben, Ihres Vaters Haus und Im Land der leeren Häuser, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich je ein Buch schreiben werde, in dem es letztlich nicht um den Tod geht. Der Tod hat mich schon immer fasziniert, und selbst in meiner Kindheit war ich mir immer der Verletzlichkeit des Lebens bewusst.

Es gab auch noch andere Gründe für meine Wahl. Ich liebe Romane mit einer festen Struktur, und unter den populären Romanen sind Kriminalromane nun einmal diejenigen mit der festesten Struktur. Manche behaupten, dass es eine künstliche Struktur sei, aber schließlich sind alle Romane künstlich, eine sorgfältig gewählte Neuordnung der Gefühlswelt des Autors, die dadurch für den Leser verständlich und attraktiv wird. Die Konstruktion eines Kriminalromans mag formalistisch sein, das Schreiben muss es nicht sein. Ich kann mich erinnern, dass ich mit einem hohen künstlerischen Anspruch anfing. Ich erwartete nicht, dabei reich zu werden, aber ich hoffte, dass man mich eines Tages als eine gute, ernst zu nehmende Schriftstellerin betrachten würde. Mit vielen anderen teilte ich die Überzeugung, dass es keine bessere Schule für einen angehenden Romanschriftsteller geben kann als den klassischen Kriminalroman mit all seinen technischen Problemen, die den Autor vor die Aufgabe stellen, ein glaubwürdiges Geheimnis, lebensnahe Charaktere und einen Schauplatz, der die Handlung bereichert und vervollständigt, miteinander zu verbinden. Und vielleicht hatte ich aus den gleichen Gründen das Bedürfnis, einen Kriminalroman zu schreiben, aus denen die Aficionados das Genre lieben: Die Katharsis durch sorgfältig kontrollierten Schrecken, das Entstehen von Ordnung aus Unordnung, die Bestätigung, dass wir in einem verständlichen und moralischen Universum leben und dass wir, auch wenn uns vielleicht keine Gerechtigkeit widerfährt, so doch wenigstens eine Erklärung und eine Lösung erhalten können.

Wenn ich heute Ein Spiel zuviel durchblättere, bin ich erstaunt darüber, wie konventionell das Buch ist. Es ist in hohem Maß eine Detektivgeschichte nach der Art von Agatha Christie, selbst wenn ich den Ehrgeiz hatte, tiefer in das Seelenleben und die Motive der Figuren einzudringen. Da gibt es ein englisches Dorf, die unvermeidlichen Figuren des Pfarrers, des Doktors und der ängstlichen alten Jungfer, die dem unverheirateten Bruder den Haushalt führt. Der Roman ist in hohem Maß ein Buch seiner Zeit. Heute hätte es das Opfer, Sally Jupp, nicht nötig, in Miss Liddells Haus Zuflucht zu suchen und eine Stellung als Hausmädchen bei der Familie Maxie anzunehmen. Die örtlichen Behörden hätten ihr und ihrem Kind eine Wohnung verschafft, die Sozialarbeiter des Ortes hätten ihr geholfen, sie einzurichten, und mit der Sozialhilfe hätte sie zwar nicht auf großem Fuß, aber doch einigermaßen erträglich leben können. Aber zu meiner Überraschung sagen noch heute viele Leser, dass ihnen das Buch gut gefällt. Anscheinend verliert der gemütliche, traditionelle englische Dorfmord seinen Reiz niemals ganz.

Als das Buch endlich fertig und getippt war, hatte ich ganz einfach Glück. Ich war für einen dreimonatigen Aufenthalt am King’s Fund College for Hospital Administrators ausgewählt worden, das sich damals in der Bayswater Road befand. Leiter des College war der ehemalige Direktor der Brighton School. Er war ein guter Verwaltungsmann, und ich nehme an, dass er auch ein guter Lehrer war, wenn er auch nicht frei war von jener besonderen Art von sozialem Snobismus, den ich mehr als einmal bei Direktoren von weniger bedeutenden öffentlichen Schulen angetroffen habe. Aber er mochte mich und half mir, und seine Frau lud mich ein, ein Wochenende in ihrem Ferienhaus in Kent zu verbringen. Einer der Gäste war der Schauspieler Miles Malleson, der für mich untrennbar mit seiner unvergleichlichen Darstellung des Dr. Chasuble in dem Film The Importance of Being Earnest verbunden war. Er hatte Bücher über das Theater geschrieben, und ich vertraute ihm an, dass ich gerade meinen ersten Roman vollendet hatte. Er schlug vor, dass ich ihn an seine Agentin Elaine Greene bei der MCA schicken solle, und schrieb mir eine Empfehlung. Soweit ich mich erinnere, brachte ich das Manuskript persönlich dorthin. Ich sehe noch das imposante Gebäude an der Piccadilly-Straße vor mir, die großen Buchstaben auf dem Messingtürschild und die dunkelhaarige, ziemlich einschüchternde Amerikanerin, die das Manuskript entgegennahm, aber weder besonders gesprächig war noch groß Mut machte.

Elaine war zu dieser Zeit mit Hugh Carleton Greene verheiratet, dem Generaldirektor der BBC, und nachdem sie mein Manuskript gelesen hatte, war sie mit ihm zum Mittag- oder Abendessen – ich weiß nicht mehr, was es war – ins All Souls College in Oxford gegangen. Dort hatte sie neben Charles Monteith gesessen, einem Geschäftsführer des Verlages Faber and Faber. Elaine, die sich für Kriminalromane begeisterte, erzählte, wie traurig sie über den Tod des Kriminalschriftstellers Cyril Hare sei, dessen Romane meistens in der Welt der Justiz spielen und zu den elegantesten dieses Genres gehören. Tragedy at Law zum Beispiel ist in meinen Augen einer der besten klassischen Kriminalromane überhaupt. Charles Monteith erzählte, dass Faber sich nun auf die Suche nach einem Ersatz für Cyril Hare machen müsse, und Elaine sagte, sie glaube, einen solchen bereits gefunden zu haben. Am nächsten Tag schickte sie ihm das Manuskript, und Charles nahm es zur Veröffentlichung an. Ich glaube, dass der Erfolg bei meinen Töchtern ein gewisses Unbehagen auslöste. Sie hatten gelesen, dass jeder wirklich talentierte Schriftsteller seine Wände mit Ablehnungsschreiben tapezieren könne. Auf diesen Umstand wiesen sie mich taktvoll hin, um mich gegen zukünftige Enttäuschungen zu wappnen. Ich entgegnete mit einiger Schärfe, dass Kinder, die nicht an Mummys Talent glauben, auch keine neuen Fahrräder bekommen würden. Damals standen zwei wirklich gute Fahrräder und ein paar andere kleinere Geschenke für mich stellvertretend für finanziellen Erfolg.

Seitdem bin ich immer bei Faber and Faber geblieben und bis zu ihrem Tod auch bei Elaine. Danach wurden meine Belange von ihrer jüngeren Partnerin Carol Heaton wahrgenommen, und ich fühle mich in ihren Händen mehr als glücklich.

An den entscheidenden Telefonanruf kann ich mich sehr genau erinnern. Ich kam spät von der Arbeit nach Hause und fand das Haus wie üblich leer vor. Mein Mann lag im Goodmayes Hospital, die Kinder waren beide unterwegs, und meine Schwiegereltern hatten sich nach Suffolk zurückgezogen. Das Telefon läutete fast genau in dem Augenblick, in dem ich die Tür öffnete. Elaine hatte schon mehrfach versucht, mich zu erreichen, und versuchte es gerade ein letztes Mal. Der Augenblick, in dem ich die Nachricht erhielt, dass endlich wirklich etwas von mir veröffentlicht werden würde, war für mich einer der aufregendsten Momente in meinem Leben. Im Rückblick erscheint er mir noch viel aufregender als jener, in dem ich die ersten sechs Belegexemplare des Romans erhielt. Es wäre schön gewesen, mit jemandem über die Neuigkeit reden zu können, aber ich glaube nicht, dass das damals so wichtig war. Es reichte, zu wissen, dass ich nun eine Romanschriftstellerin werden würde. Als ich an diesem Abend im Flur auf und ab lief, wurde mir klar, was es heißt, vor Freude buchstäblich zu springen.

Eine Enttäuschung gab es noch. Das Buch sollte eigentlich im folgenden Jahr, 1961, veröffentlicht werden, ich erhielt jedoch einen Brief mit dem Inhalt, dass die Romanliste bei Faber bereits zu lang sei und mein Buch um zwölf Monate zurückgestellt werde. Damals erschien mir die Wartezeit unerträglich, aber wenigstens bekam ich dadurch einen zusätzlichen Ansporn, sofort mit meinem zweiten Roman zu beginnen, in der stillen Zuversicht, er werde ebenfalls eine Chance haben, angenommen zu werden.

DIENSTAG, DEN5. AUGUST

Heute Morgen nahm ich den 11-Uhr-30-Zug, um von der Liverpool Street nach Southwold zu fahren, wo ich am Abend vor der dortigen Gesellschaft für Archäologie und Naturgeschichte gesprochen habe. Veranstaltungsort war ein Saal am Pier. Am Bahnhof Darsham wurde ich von Steve abgeholt, der mich immer fährt, wenn ich nach Southwold komme. Suffolk und die Ostküste sind mir seit meiner Kindheit vertraut. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte mein Vater eines der großen runden Armeezelte gekauft, das dann auf den Klippen von Pakefield gleich südlich von Lowestoft aufgestellt wurde. Hier verbrachten wir jeden Sommer zwei Wochen unter der braunen, flatternden Zeltbahn. Wir schliefen alle fünf mit den Füßen zum Mittelpfosten, wie die Speichen eines Rades. Für uns Kinder war es ein Vergnügen, aber für meine Mutter war es schwerlich ein Urlaub. Ich kann mich jedoch sowieso nicht erinnern, dass sie während ihrer ganzen Ehe jemals einen richtigen Urlaub gehabt hätte.

Suffolk gehört nicht zu den schönsten englischen Landschaften. Seine Schönheit ist weniger zugänglich, weniger dramatisch als die der berühmteren Gegenden Englands, aber ich habe schon früh gelernt, den grenzenlosen Himmel, das Gefühl der Weite, die von Vogellärm erfüllten Flussmündungen und die Kirchen zu lieben.

Ich habe das östliche England als Schauplatz für mehrere meiner Romane verwendet, zuletzt für Vorsatz und Begierde. Das Buch entstand in meinem Kopf, als ich mit einer älteren Dame, meiner langjährigen Freundin Joyce Flack, in ihrem alten Mini in Suffolk herumfuhr. Einmal stand ich ein paar Minuten lang an einem verlassenen Kiesstrand und blickte auf die kalte, gefahrvolle Nordsee hinaus. Ich weiß noch, dass zwei hölzerne Fischerboote auf dem Kies lagen und ein paar braune Netze zwischen Pfosten zum Trocknen im Wind aufgehängt waren. Ich schloss die Augen und hörte nichts als das Pfeifen des Windes und das leise Klacken der Kieselsteine, die von den Wellen bewegt wurden, und ich dachte mir, dass ich schon vor tausend Jahren am gleichen Fleck hätte stehen können und genau die gleichen Geräusche gehört und auf dasselbe Meer hinausgeblickt hätte. Und dann öffnete ich die Augen und sah nach Süden und entdeckte die stille, triste Silhouette des Atomkraftwerks von Sizewell, das die Küste beherrschte. Ich dachte an all die Leben, die an dieser Küste gelebt worden waren, an die Windmühlen, die einst Energie geliefert hatten und jetzt luxuriöse Wohnungen waren, an die verfallenen Abteien von Leiston und South Cove, die wie Denkmäler des schwindenden Glaubens aussahen, und an die Hinterlassenschaft meiner eigenen Generation, die halb im Kies versunkenen Betonklötze und betonierten Unterstände, Teil der Verteidigungsmaßnahmen gegen die an dieser Küste erwartete Invasion der Deutschen. Und auf einmal wusste ich mit einem fast physischen Aufflackern von Erregung, dass ich die Idee zu einem Roman hatte. Schauplatz meines nächsten Buches sollte ein einsamer Strand im Osten Englands sein, der im Schatten eines Atomkraftwerks lag. Zunächst war das Buch nichts als ein nebulöser Traum, der zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort geboren worden war. Die Recherchen und die Planung dafür würden vielleicht mehr als ein Jahr in Anspruch nehmen, und das Schreiben würde sogar noch länger dauern, aber der Roman lebte bereits.

Mein Haus in Southwold, das ich im Juli 1995 gekauft habe, umfing mich mit einer Atmosphäre von gastlichem Frieden. Brian Duncan, der Architekt, hatte die lästige, umständliche Gasheizung im Wohnzimmer entfernt und den Kamin wieder in Betrieb genommen. Er sieht jetzt ziemlich genauso aus, wie er im siebzehnten Jahrhundert ausgesehen haben muss, als das Haus gebaut wurde. Brian brachte es fertig, alte Ziegel aufzutreiben, um den Kamin zu verkleiden, und einen Eichenbalken für den Fenstersturz, der zu den Deckenbalken passt.

Das Thema meines Vortrags heute Abend war sehr passend die Rolle des Schauplatzes im Roman, was zwar nur sehr wenig mit dem eigentlichen Zweck der Gesellschaft zu tun hat, was aber, wie man mir sagte, kein Problem darstellte. Die nachsichtige Ferienstimmung wurde durch das ständige Geräusch der Wellen, die gegen den Pier klatschten, noch verstärkt. Ich veranschaulichte das Gesagte mit Beispielen für die Funktion, die der Hintergrund in einem Roman haben kann. Er kann Stimmung und Atmosphäre erzeugen, als Mittel der Charakterisierung dienen und die Handlung im festen Boden eines bekannten Ortes verankern, was die Glaubwürdigkeit verstärkt und jenen Kontrast erzeugt, der in einem Kriminalroman das Grauen sowohl verstärken als auch mildern kann. Der Schauplatz kann auch eine symbolische Bedeutung haben wie der schwarze Turm in meinem gleichnamigen Roman oder das Atomkraftwerk in Vorsatz und Begierde.

Im Anschluss an den Vortrag wurden zwanzig Minuten lang Fragen gestellt. Eine Frage, die ich mit Sicherheit immer erwarten kann und die auch an diesem Abend gestellt wurde, lautete: Warum sind weibliche Autoren auf dem Gebiet des Kriminalromans führend? Ich antworte immer, dass diese Feststellung schwerlich zutrifft, wenn man das ganze weite Feld der Kriminalliteratur betrachtet. Selbst wenn man nur von den Detektivgeschichten spricht, dürfte der Anteil der Geschlechter immer noch ausgeglichener sein, als manchmal behauptet wird. Dennoch würden viele auf die Frage nach Autoren von Kriminalromanen mit Agatha Christie beginnen, vermutlich mit Dorothy L. Sayers, Margery Allingham, Ngaio Marsh und neuerdings mit Ruth Rendell fortfahren und noch Dutzende von anderen bekannten weiblichen Verfassern von Kriminalromanen in England und den Vereinigten Staaten nennen. Einige der größten Romanautoren, die in englischer Sprache geschrieben haben, waren Frauen: Jane Austen, die Brontës, George Eliot, Virginia Woolf. Die Kreativität der Frauen scheint im Roman ein natürliches Ventil zu finden, und so ist es nicht überraschend, dass Frauen sich auch von dieser populärsten Form des Romans angezogen fühlen.

Und Frauen haben, wie ich glaube, einige natürliche Vorteile, zum Beispiel das Auge für Details, für die Kleinigkeiten des täglichen Lebens, die so wichtig sein können, um im Roman Anhaltspunkte zu schaffen. George Orwell hat gesagt, dass Mord, dieses einzigartige Verbrechen, aus starken Gefühlen erwachsen muss, und auch in dieser Hinsicht können Frauen im Vorteil sein, weil sie an starken Gefühlen viel mehr interessiert sind als an Gewalt und Waffen. Ich nehme auch an, dass Frauen die Konventionen und die Form des Kriminalromans ebenso befriedigend wie hilfreich finden. Dank dieser psychologischen Unterstützung können wir mit Gewalt und Emotionen souveräner umgehen, als wir es bei jeder anderen Romanform könnten. Schließlich ist der Kriminalroman ein Genre, in dem wir uns mit dem gewaltsamen Tod abfinden können. Wir machen eine erfundene Geschichte aus ihm, geben ihm eine erkennbare Form und zeigen am Ende des Buches, dass auch das unerklärlichste Geheimnis gelöst werden kann, und zwar nicht mit übernatürlichen Mitteln oder Glück, sondern durch menschliche Intelligenz, menschliche Hartnäckigkeit und menschlichen Mut.

Seit meiner Heimkehr habe ich über die Frage nachgedacht. Julian Symons schreibt in seinem Buch Bloody Murder, dass der Ton der echten Detektivgeschichte schon 1794 in dem Buch Caleb Williams erstmals angeschlagen wurde. Es überrascht nicht, dass dieser Roman von einem Mann geschrieben wurde, von William Godwin, dem Schwiegervater Shelleys. Dieses Buch hat tatsächlich viele Elemente der klassischen Detektivgeschichte: ein zentrales Rätsel, Indizien, einen Amateurdetektiv, eine Verfolgungsjagd und Verkleidungen. Er nimmt sogar die Gewohnheit dieses formalistischen Genres vorweg, etwas über die Gesellschaft auszusagen, was der Autor für wichtig erachtet. Als intellektueller Führer der englischen Radikalen glaubte Godwin an eine ideale Anarchie, in der es kein Verbrechen, keine Verwaltung und keine Regierung geben würde. Hazlitt behauptet, dass man diesen Roman nicht wieder aus der Hand legen könne, wenn man einmal zu lesen begonnen habe. Ich persönlich finde ihn unlesbar.

Ich nehme an, dass die meisten Leser das Verdienst, die erste moderne Detektivgeschichte zu sein, dem 1868 veröffentlichten Roman Der Monddiamant von Wilkie Collins zusprechen würden. In meinen Augen lässt kein anderer Roman die spätere Entwicklung des Genres mit größerer Deutlichkeit vorausahnen. Wilkie Collins schuf in Sergeant Cuff einen der ersten fiktiven Polizeidetektive, der, exzentrisch, aber professionell und mit einer scharfsichtigen Kenntnis der menschlichen Natur begabt, auf dem wirklichen Scotland-Yard-Detektiv Jonathan Wicher basierte. Collins ist minutiös genau in seiner Behandlung medizinischer und juristischer Details, und er betont die Bedeutung von Indizien. Und all diese Hinweise – ein blutbeflecktes Nachthemd, eine beschmierte Tür, eine Eisenkette – werden dem Leser zugänglich gemacht, womit Collins die Tradition des »fair play« vorwegnimmt, nach der der Detektiv niemals mehr Informationen besitzen darf als der Leser. Auch lenkt Collins den Verdacht sehr geschickt von einer Figur auf die andere. Das Betonen der Indizien und die listige Manipulation des Lesers bürgerten sich allgemein ein. Aber Collins’ Roman hat als Detektivgeschichte auch noch andere bedeutende Vorzüge. Der Autor beschreibt sehr gekonnt die Gegebenheiten und die Atmosphäre des Schauplatzes, und er benutzt den Kontrast zwischen dem sicheren und wohlhabenden Haushalt der Familie Verinder und der unheimlichen Einsamkeit des kalten Strandes, zwischen dem exotischen und verfluchten gestohlenen Edelstein und dem äußerlich respektablen und privilegierten Leben der höheren Klassen in der Viktorianischen Zeit.

Aber Der Monddiamant ist nur ein Einzelfall. Meiner Meinung nach muss das Verdienst, die Detektivgeschichte erfunden und ihre wichtigsten Konventionen festgelegt zu haben, zwischen zwei Autoren aufgeteilt werden, und wiederum sind beide Männer. Man kann behaupten, dass Edgar Allan Poe allein in fünf Geschichten buchstäblich jeden Typ des späteren Kriminalromans vorweggenommen hat. Das sind: der Sensationsthriller in Der Doppelmord in der Rue Morgue (1841); die Behandlung eines wirklichen Verbrechens verbunden mit minutiös genauen Schlussfolgerungen in Der Fall Marie Rogêt (1842); die Geschichte eines Geheimagenten in Der entwendete Brief (1844); das Rätsel um das Knacken eines Codes in Der Goldkäfer (1842); und ein Mordfall, der vom Icherzähler gelöst wird, in William Wilson (1844). Poes Detektiv, Chevalier C. Auguste Dupin, ist das frühe Beispiel eines intellektuellen Detektivs, eines Mannes, der die Kriminalfälle nicht durch kühne Taten und Tapferkeit oder besondere List löst, sondern durch Beobachtung und Logik.

Wurde der Kriminalroman in den Vereinigten Staaten geboren, so kann man sagen, dass er im viktorianischen England erwachsen wurde. Conan Doyle ist der Schöpfer des berühmtesten Detektivs der gesamten Literaturgeschichte. Sein Vermächtnis an das Genre sind die Achtung der Vernunft, das Vertrauen auf die Logik an Stelle der physischen Kraft, der Abscheu vor Sentimentalität und die Fähigkeit, eine geheimnisvolle Atmosphäre des Grauens zu schaffen, die dennoch fest in der Realität verwurzelt ist. Vor allem aber begründete er mehr als jeder andere Autor die Tradition des großen Detektivs, des allwissenden Amateurs, dessen persönliche, manchmal bizarre Exzentrizität im Gegensatz zur Rationalität seiner Methoden steht und der dem Leser die tröstliche Gewissheit gibt, dass wir trotz unserer offensichtlichen Machtlosigkeit in einem verständlichen Universum wohnen.

Dann sind da noch die beiden moderneren amerikanischen Schriftsteller Raymond Chandler und Dashiell Hammett, beide ausgezeichnete Autoren, deren Einfluss über das Genre hinausreicht. Chandler wurde in Amerika geboren, wuchs aber in England auf und wurde stark von Hammett beeinflusst. Die meisten Aficionados der Kriminalliteratur würden Chandler zustimmen, dass seine Bücher nicht als Unterhaltungsliteratur gelesen und beurteilt werden sollten, sondern als Kunstwerke. Ich möchte hier nur hinzufügen, dass ich nicht einsehe, warum Unterhaltungsbücher nicht auch Kunstwerke sein können. Chandler hätte zweifellos viele von Frauen verfasste Kriminalromane missbilligt. Er schrieb, dass die Engländer zwar kaum die besten Schriftsteller der Welt seien, sicher aber die besten langweiligen Schriftsteller. Er schimpfte über die angebliche Künstlichkeit des Kriminalromans und erklärte, er wolle den Mord wieder den Menschen zurückgeben, die ihn begingen. Das ist natürlich eine Wiederholung alter Vorwürfe, aber in seinem Fall ist sie, meiner Meinung nach, wenig überzeugend. Chandlers einsamer, romantischer Held, der durch die Gemeinheit der Welt geht, unvollkommen, aber doch der Bosheit und Gewalttätigkeit überlegen, die ihn umgeben, ist auf seine Art ebenso eine Ausgeburt der Phantasie wie Lord Peter Wimsey, Roderick Alleyn oder Albert Campion. Auch die Frauen in den männlich-harten amerikanischen Romanen entbehren oft der Realität. Sie sind entweder geduldige, kleine Helferinnen, die im Büro auf der Schreibmaschine herumhacken, oder verführerische Schurkinnen, die für die Integrität des Helden ebenso irrelevant sind wie für sein Leben.

Dann gibt es noch die Autoren von Spionageromanen, unter denen die besten tatsächlich Männer sind: Graham Greene, Eric Ambler und John LeCarré mit seiner Faszination für Verrat und Betrug und seiner wunderbar überzeugenden Darstellung der traurigen Bürokratie des Spionierens. Keine Frau hat auch nur mit annähernd gleicher Souveränität über internationale Spionage geschrieben.

Ich glaube jedoch nicht, dass es sich lohnt, darüber zu diskutieren, welches Geschlecht im ganzen Genre führend ist, und vielleicht verschiebt sich das ja auch. Zu viele männliche Autoren sind besessen von der Gewalt und der Suche nach dem, was sie als die harte Wirklichkeit betrachten, die sie, eine in noch nie da gewesener Weise privilegierte Generation, niemals selbst erfahren haben, weshalb sie die Welt als nihilistisch und blutig porträtieren. Vielleicht müssen wir uns tatsächlich an die Frauen halten, wenn wir nach psychologischer Subtilität und dem Erforschen moralischer Möglichkeiten suchen, die für mich das Herz auch der härtesten und realistischsten Kriminalromane sind.

Morgen wollen Tom und Mary Norman kommen – kurz nach 5 Uhr, haben sie gesagt – und bis zum Sonntag bleiben. Tom ist einer meiner ältesten Freunde und einer der wenigen, die Connor noch gekannt haben. Die beiden hatten sich während des Krieges kennen gelernt, als sie in Cambridge irgendeine Aufnahmeprüfung machten, bevor sie mit den Vorlesungen für den BA beginnen konnten. Am Tag vor der praktischen Prüfung schlug Tom vor, in das Laboratorium zu gehen, um festzustellen, ob die Inkubatoren eingeschaltet seien. Waren sie es, dann würde das angesichts der Tatsache, dass damals sehr sparsam mit dem Strom umgegangen werden musste, bedeuten, dass sie sich eine Liste mit entsprechenden Fragen machen konnten. Die Inkubatoren waren eingeschaltet, und Tom gab Connor eine Liste mit Themen, auf die er sich noch in letzter Minute vorbereiten konnte. Connor sagte sich: Dieser Mann ist ein Genie, und ich werde mein ganzes Leben lang in seiner Nähe bleiben. Und das tat er dann auch, unterbrochen nur von wenigen schwierigen Jahren während der schlimmsten Zeit seiner Krankheit und während sie an unterschiedlichen Kriegsschauplätzen dienten.