12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

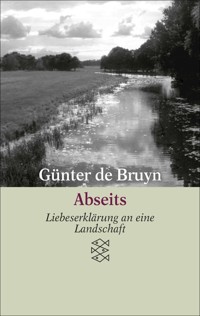

Hommage eines großen Schriftstellers an seine Heimat Liebeserklärung an eine Landschaft: Ein Stückchen Waldeinsamkeit in der Mark Brandenburg wird für Günter de Bruyn zum beglückenden Lebensort, dem er in ›Abseits‹ ein liebevolles literarisches Denkmal setzt. Die Vorzüge seiner neuen Wahlheimat sieht er dabei vor allem in dem, was ihr fehlt, in dem »Mangel an Menschen, Reizen und Geräuschen«.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 199

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Günter de Bruyn

Abseits

Liebeserklärung an eine Landschaft

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-403269-6

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Von Liebe und Treue

Von Musen und Grazien

Von Straßen und Wegen

Von Wechsel und Monotonie

Von Kirchen und Christen

Von Seen und Flüssen

Von Bedürfnissen und Wünschen

Von Zwergen und Räubern

Von Rindern und Rentnern

Von Slawen und Deutschen

Von Ministern und Gemälden

Von Königen und Gespenstern

Von Medizinern und Wäldern

Von Ämtern und Bauern

Von Hufen und Separationen

Von einem Kirchturmknopf und einem Hühnerei

Von Kirche und Schule

Von Begeisterung und Verblendung

Von Sprengungen und Plünderungen

Von Kollektivierung und Modernisierung

Von Ziegelmeistern, Schäfern und Müllern

Von Mädchen und Müttern

Von Vergangenheit und Vergänglichkeit

[Karten]

Anhang

Zitatennachweis

Benutzte Literatur

Abbildungsnachweis

Von Liebe und Treue

Jeder Versuch, die Ursachen einer Liebe erklären zu wollen, wird mit der Erkenntnis enden, daß ein Rest von Unerklärbarem bleibt. Das mag daran auch liegen, daß die Ursachen nur in den Objekten der Liebe gesucht werden, sie aber auch bei den Antrieben und Bedürfnissen der Liebenden liegen, die diese sich oft nicht eingestehen. Man glaubt, daß die Vorzüge des Geliebten zur Liebe verführen, und sieht nicht, daß sie erst durch eigne Gestimmtheit zu solchen wurden. Erst die Liebe macht das Geliebte der Liebe wert.

Auch die Liebe zu einer Landschaft läßt sich nicht nur durch deren Eigenschaften erklären,die auf andere Gemüter ja anders wirken,die Erklärung liegt vielmehr oft in dem Liebenden selbst. Erst die Bereitschaft, sich den Reizen einer Gegend zu öffnen, schafft die Möglichkeit, sie über andere zu stellen und auch in dem, was andere für Mängel halten, Qualitäten zu sehen. Wer sich in eine Gegend des Flachlandes verliebt, ist glücklich darüber, daß Gebirge ihn nicht beengen; der Gebirgsliebhaber empfindet die Abwesenheit von Bergen als Leere; und der Liebhaber der Meeresküste liebt auch den zu ihr gehörenden Sturm.

Wie alle Liebenden, möchten auch die in eine Landschaft Verliebten an die Schicksalhaftigkeit ihrer Liebe glauben, doch räumen die vernünftigen unter ihnen auch dem Zufall eine Bedeutung ein. Ohne diesen wäre doch vielleicht die erste Begegnung gar nicht zustande gekommen, und das Glück, das sie auslöste, wäre nicht eingetreten, oder es wäre ein völlig anderes gewesen, vielleicht das Glück im zwanzigsten Stock eines großstädtischen Mietshauses statt des tatsächlich gelebten im märkischen Sand. Vernünftig wäre zu glauben, daß, wenn es anders gekommen wäre, auch die hier folgende Liebeserklärung einer anderen als der brandenburgischen Landschaft gegolten hätte – aber vielleicht ist Vernunft hier auch gar nicht am Platze, weil sie für Liebe und Enthusiasmus nicht zuständig ist.

Neben den wirklichen, nämlich beständigen Lieben gibt es auch flüchtige Besuchs- oder Urlaubslieben, die zeitweilig auch den Schein einer wirklichen haben können, sich früher oder später aber als Formen bloßen Begehrens, Erfreuens oder Bewunderns erweisen, als Gefühle also, die auf Dauer nicht eingestellt sind. Wahre Liebe aber drängt auf Nähe für immer. Die Urlaubsliebe für das Salzkammergut, den Lago Maggiore oder die Wüste Gobi kann durch Sensationelles, Liebliches oder Erhabenes zwar in Entzücken versetzen, nicht aber den Wunsch erzeugen, dort bleiben zu wollen. Es fehlt die zur Liebe nötige Gewißheit, einander gemäß zu sein.

Durch Liebe zu einer Landschaft zur Wahl einer neuen Heimat verführt zu werden heißt leider auch, der alten die Treue zu brechen, doch wird die Untreue oft dadurch entschuldigt, daß auch die angestammte Heimat die Treue nicht immer hält. Sie kann so gründlich ihr Wesen verändern, daß derjenige, den sie in der Kindheit einst prägte, sich als Erwachsener fremd in ihr fühlt. Die Wahl einer zweiten Heimat ist dann auch der Versuch, die erste zurückzugewinnen. Das aber wird immer vergeblich bleiben, weil zum bewahrten Erinnerungsbild neben der alten Umgebung auch das nicht zurückzugewinnende Kindsein hinzugehört. Nie kann die zweite Heimat die Bedeutung gewinnen, die die erste durch Erinnern behauptet. Das Paradies der Kindheit, das bewußte Gegenwart nie hatte, sondern erst, als es vergangen war, zum Paradies wurde, muß, um weiterleben zu können, verloren bleiben. Die zweite Heimat wird sich mit ihm nicht verbinden lassen. Zwar kann man als Ausgleich ein Einleben in das kollektive Erinnern der neuen Umgebung, also in ihre Geschichte, versuchen, aber das wird immer nur notdürftiger Ersatz für das Verlorene sein.

Die Krumme Spree zwischen Briescht und Kossenblatt

Um sich heute in die Landschaft, um die es hier geht, verlieben zu können, ist das Entfernen aus dem Umkreis Berlins vonnöten. Denn obwohl sich in der ehemaligen brandenburgischen Hauptstadt, deren heutige weite Grenzen 1920 gezogen wurden, noch Wälder, Seen und alte Ortskerne der eingemeindeten Städte und Dörfer erhalten haben, wird doch märkische Landschaft erst richtig erlebbar, wenn man nicht nur den Lärm und die Menschenfülle, sondern auch die an Berlin angrenzenden Orte, die oft konturlos ineinanderwachsen, hinter sich hat. Dann erst, wenn die Straßen enger und verkehrsärmer werden, die Dörfer, die man erreicht, schnell wieder enden und sich manchmal auch Ausblicke bieten, die einen zum Anhalten und Aussteigen verlocken, kann man hoffen, daß sich in einem so etwas wie Liebe zu dieser spröden, oft auch abweisenden Schönen regt.

Die langen Strecken verschiedenartigen Grüns, die oft zwischen den Dörfern liegen, werden von Städtern leicht als urwüchsig empfunden, was sie aber nicht sind. Es handelt sich bei ihnen um Kulturlandschaften, die in Jahrhunderten durch Nutzung verändert wurden. Die Laubwälder, die hier ursprünglich wuchsen, mußten nach Raubbau im 18. und 19. Jahrhundert den schnell wachsenden Kiefern weichen. Die Wiesen lassen sich nur durch ständiges Abmähen oder Abweiden als solche erhalten, und die armen Böden der Felder bringen im Gegensatz zu früheren Zeiten durch moderne Anbaumethoden doch halbwegs guten Ertrag. Ehemalige Sumpfgebiete, die Bruch, Fenn oder Luch genannt werden, sind heute fruchtbare Acker- und Weideflächen, deren System von Wegen und Gräben ständige Wartung verlangt.

Einen Menschen, der dieser Landschaft verfiel, einen Naturliebhaber zu nennen, wäre also nur die halbe Wahrheit. Denn neben Seen, Veilchen, Kiefern und Reihern liebt er auch die Dörfer, die kleinen Städte, deren Bewohner und deren Geschichte, und wenn er Ende September an Feldwegen, die vergangene Generationen mit Obstbäumen bepflanzt hatten, die letzten vollreifen, schon zum Eintrocknen neigenden Pflaumen kostet, wird ihm wieder ins Bewußtsein gerufen, daß er diesen Genuß dem harmonischen Ineinanderwirken von Natur und Kultur zu danken hat.

Aber nicht nur im Herbst wird durch Gaben von Pflaumen und Pilzen die Liebe zur Landschaft von dieser erwidert, ebenso auch an Februartagen, wenn bei ersten milden Temperaturen die Spechte trommelnd die Hoffnung aufs Frühjahr wecken, an Junimorgen, wenn süße Düfte der Akazienblüten die Luft erfüllen, oder in Sommernächten, wenn das Einschlafen von Käuzchenschreien und das Aufwachen von Kuckucksrufen begleitet wird. Die gelben Staubwolken aus Kiefernblüten, die im Frühsommer die Dächer der Häuser und Autos färben, nimmt der Liebhaber genauso als Erwiderungszeichen wie die Nebelstreifen, die an Spätsommerabenden über die gewellten Weiten der Äcker schweben, oder das hinter Kiefernstämmen verblassende Abendrot.

Der Gefahr der Gewöhnung aber ist auch diese Liebe, wie jede sonst, unterworfen, doch muß die beständige durch sie nicht enden, sie kann auch in ein neues Stadium treten, in dem die Gewißheit des Vertrautseins und Zueinandergehörens den jubelnden Enthusiasmus jugendlicher Zeiten ersetzt. In dieser Phase befin-det sich der Verfasser dieser Liebeserklärung, wenn er nach langen, von Krankheit umschatteten Winterwochen Frühlingsbeginn und Genesung mit dem Versuch, seine Gegend zu schildern, feiert, wohl wissend, daß er mit dieser ausschweifenden Kleinmalerei auch ein wenig sich selbst beschreibt.

Von Musen und Grazien

Der Sinn für die Schönheit von Landschaften ist sicher in Stärke und Ausrichtung bei jedem verschieden, er ist teilweise bedingt durch subjektive Faktoren, aber auch nicht frei von Tendenzen der Zeit. Denn er hat sich, wie alles, historisch entwickelt, und wir sind, ohne uns dessen bewußt zu werden, in ein Stadium dieser Entwicklung hineingeboren, in dem man zum Beispiel die märkische Landschaft, um die es sich bei dieser Liebeserklärung handelt, sehr wohl zu schätzen weiß.

Noch vor zweihundert Jahren galt das dünn besiedelte und wenig fruchtbare Brandenburg weithin als öde und trostlos, als einer Reise nicht wert. Seiner sandigen Äcker und Poststraßen wegen hatte es im Mittelalter den Spottnamen einer Streusandbüchse des Reiches erhalten, und wer es lobte, mußte mit Spott rechnen, wie es zu Goethes Zeiten dem dichtenden Pastor Schmidt von Werneuchen erging. Die ländliche Umwelt, die er in seinen Gedichten rühmte, war nach Ansicht der Rezensenten einer poetischen Verklärung nicht würdig. Als schön galten dem Zeitgeschmack damals der Rhein, die Schweiz oder Italien, nicht aber märkische Wälder und Sümpfe oder gar Bauerngärten und armselige Dorfkirchen, wie sie der Pastor besang. Die Mark, so fand, neben vielen Rezensenten, auch Goethe, habe der Poesie nichts zu bieten. Seine Parodie auf die Schmidtschen Gedichte, »Musen und Grazien in der Mark« betitelt, richtete ihren Spott weniger auf die Unbeholfenheit der Verse als auf die besungenen Gegenstände, die sandigen Gegenden nämlich, in denen die Pflanzen angeblich schon in getrocknetem Zustand aufkeimten, die Kinder nur den Misthaufen zum Spielen hatten und der reinste Provinzialismus zu Hause war. Ludwig Tieck, der Berliner, der neunzehn Jahre seines Lebens in der Mark verbrachte, seine romantischen Märchen aber vorwiegend in Felsengebirge verlegte, bezeichnete die Mark als die trostloseste Gegend Deutschlands. Und Heinrich von Kleist aus Frankfurt an der Oder nannte seine Heimat einen langweiligen Landstrich, bei dessen Erschaffung der liebe Gott offenbar eingeschlafen sei. Der aus der Uckermark stammende Maler Jakob Philipp Hackert, einer der Wegbereiter der Landschaftsmalerei der Romantik, verließ Ende des 18. Jahrhunderts Berlin, wo er studiert hatte, um in Italien seine berühmt werdenden Landschaften zu malen, und sein Biograph Goethe erklärte das durch den Mangel an »malerisch Interessantem« in der »Gegend um Berlin«.

Diese Mißachtung änderte sich aber allmählich im Laufe des 19. Jahrhunderts, was sicher auch damit zu tun hatte, daß das städtische Leben naturferner wurde und dadurch eine Rückzugssehnsucht entstand. Schon vor Theodor Fontane, der um 1860 begann, seine »Wanderungen durch die Mark Brandenburg« zu schreiben, entdeckten die Maler in der Mark reizvolle Motive, die sie nun nicht mehr wie im 18. Jahrhundert nur als Hintergründe für Architektur- oder Personendarstellungen benutzten, sondern sie selbst zum Thema machten, wie Caspar David Friedrich es mit seinen mecklenburgischen und pommerschen Motiven vorgemacht hatte. In dem Aufsatz von Clemens Brentano und Heinrich von Kleist über Friedrichs »Seelandschaft« von 1810 ist deutlich das Erstaunen darüber zu spüren, daß man solche »Einförmigkeit« mit einer Intensität darstellen könne, die »Füchse und Wölfe zum Heulen« brächte. Der Maler, so heißt es dann weiter, habe »zweifelsohne eine ganz neue Bahn im Felde seiner Kunst gebrochen; und ich bin überzeugt, daß sich mit seinem Geiste eine Quadratmeile märkischen Sandes darstellen ließe, mit einem Berberitzenstrauch, worauf sich eine Krähe einsam plustert«. Diese neue Bahn wurde dann von Karl Friedrich Schinkel, der wie Fontane aus Neuruppin stammte, mit seinem »Spreeufer bei Stralau« und seiner »Landschaft bei Pichelswerder«, vor allem aber von Carl Blechen aus Cottbus mit Gemälden wie dem »Semnonenlager« auf den Müggelbergen oder der bedrohlich wirkenden »Märkischen Winterlandschaft« beschritten. Und danach wurde das ganze Jahrhundert hindurch, bis zu Walter Leistikows melancholischen Grunewaldseen, die Mark bei den Malern (und später auch bei den Fotografen) zum beliebten Motiv. Daß es sich dabei anfangs vorwiegend um berlinnahe Gegenden handelte, hing mit den schwierigen Reisemöglichkeiten zusammen. Als dann aber, etwa seit der Jahrhundertmitte, Eisenbahnen das Land durchzogen, wurden auch weiter entfernte Schönheiten wie vor allem der Spreewald entdeckt.

Wie aus Schinkels Darstellungen des Klosters Chorin oder Blechens von Germanen belebten Müggelbergen ersichtlich, waren diese brandenburgischen Entdeckungen häufig mit historisch-patriotischen Intentionen verbunden, was sich nicht weniger deutlich im Literarischen zeigt. Die historischen Romane von Willibald Alexis, die Episoden der brandenburgischen Geschichte behandeln, enthalten auch Schilderungen der märkischen Landschaft, die zwar stimmungsvoll, aber wenig präzise sind. Ein bleibendes literarisches Bild dieser Landschaft gab erst Fontane, und zwar sowohl in seinen »Wanderungen«, die trotz der Betonung des Historischen die Landschaftsschilderung nicht vernachlässigen, als auch in einigen seiner Romane, in denen verschiedenartige märkische Landschaften lebendig werden, wie in »Vor dem Sturm« das Oderbruch oder im »Stechlin« der im Titel genannte See.

Von Straßen und Wegen

Die Vorzüge der hier zu beschreibenden Gegend bestehen vor allem in dem, was ihr fehlt. Sie hat weder eine nennenswerte Industrie noch fruchtbare Äcker, weder allgemein als sehenswert geltende landschaftliche Reize noch berühmte historische Denkmäler oder Denkwürdigkeiten, und auch in Flora und Fauna kommen Besonderheiten nicht häufiger als anderswo vor. Massentourismus findet in ihr also nur wenige lohnende Ziele, was auch das Gastgewerbe am Aufblühen hindert, und da mit der fortschreitenden Technisierung der Landwirtschaft sich die Zahl ihrer Arbeitsplätze immer weiter verringert und in anderen Bereichen keine neuen geschaffen werden, kehren viele junge Leute der Gegend den Rücken, so daß sich die immer schon geringe Bevölkerungsdichte von Jahr zu Jahr weiter vermindert und bald ein Aussterben der Dörfer zu befürchten wäre, gäbe es nicht auch im Zeitalter der Großstädte und der Lust an der Menge einige Leute, die hier ihren Wohnort wählen oder behalten, weil ihnen der Mangel an Menschen, Reizen und Geräuschen behagt.

Auch fehlt der Gegend ein ansprechender Name, wie die Bewohner des Breisgaus, des Oderbruchs oder der Goldnen Aue ihn haben. Wer hier wohnt, wie ich heute, wird sich auf Reisen bei Fragen nach seinem Zuhause auf größere Räume wie den Osten, die Mark Brandenburg oder die Umgebung Berlins zu berufen versuchen; denn er weiß aus Erfahrung, daß die Ortsnamen Beeskow und Storkow, die an Stelle eines Landschaftsnamens seit Jahrhunderten schon seine Gegend behelfsmäßig bezeichnen, sich anderswo nur in seltenen Fällen mit der Vorstellung ihrer geographischen Lage verbinden lassen, so daß bei genauerem Fragen ein weiteres Ausholen nötig ist.

Der Bahnhof Kohlsdorf an der stillgelegten Eisenbahnstrecke von Beeskow nach Lübben

Fährt man mit Bahn oder Auto von Berlin aus auf den Schnellstrecken nach Osten oder nach Süden, nähert man sich zwar unserer Gegend, wird sie aber verfehlen, weil sie sich noch immer erfolgreich in einem der relativ unberührten Sektoren zwischen den strahlenförmig verlaufenden Hauptverkehrsadern verbirgt. Zwischen den üblichen Reiserouten lag sie auch schon in früheren Jahrhunderten, so daß sich keine historische Beschreibung über sie finden läßt. Hans Kohlhaase, das Urbild von Kleists Rechtsfanatiker Michael Kohlhaas, versteckte sich vor den kurfürstlichen Häschern im abgelegenen Storkow. Als der amerikanische Gesandte am preußischen Hofe, John Quincy Adams, der später sechster Präsident der USA wurde, 1800 von Berlin nach Schlesien reiste, wählte er, wie wir aus seiner Reisebeschreibung wissen, nicht die Route über Beeskow, sondern die über Frankfurt, und auch der Oberschlesier Joseph von Eichendorff reiste immer über Breslau, Grünberg und Frankfurt nach Berlin. Friedrich der Große berührte Beeskow nur notgedrungen, nämlich auf seinen Feldzügen. Und als Friedrich Wilhelm III. in Begleitung Scharnhorsts sich 1810 mit dem künftigen Staatskanzler Hardenberg heimlich treffen wollte und dafür einen abseitigen Ort suchte, wo sie vor den Spionen der französischen Besatzung sicher sein konnten, wurde Beeskow erwählt.

Auch für die Eisenbahnplaner lag und liegt unser Landstrich im Abseits. Während die Strecke Berlin–Frankfurt/Oder schon 1842 eröffnet wurde, war die unsere erst mehr als ein halbes Jahrhundert später dran. Als Bahnreisender muß man heute einen Dieseltriebwagen benutzen, der sich auf einer 1898 verlegten, nie grundlegend sanierten und heute immer von Stillegung bedrohten eingleisigen Strecke im gemächlichen Tempo der Bauzeit bewegt. Unbeschrankte Bahnübergänge an Feldwegen, unsichere Brücken über Gräben und ein Viadukt, dessen reparierte Kriegsschäden offensichtlich Stabilitätsprobleme hinterließen, machen ab und zu das Fahren im Schrittempo nötig; und wenn Gegenverkehr auf einigen Bahnhöfen Wartezeiten erfordert, verschwinden die Fahrer und die manchmal auch mitfahrenden Schaffner im Bahnhofsgebäude, um Kaffee zu trinken, während die Fahrgäste sich auf dem Bahnsteig ein wenig die Füße vertreten und eine Luft atmen, die, je nach Windrichtung, Jahreszeit und Wetterlage, nach Kiefernharz, Roggenblüte, frisch gepflügter Ackererde oder auch nach übelriechender Gülle schmeckt.

Neben dieser, heute im Einstundentakt befahrenen Strecke, die Königs-Wusterhausen mit Frankfurt an der Oder verbindet, existieren in unserer Gegend noch zwei Nebenstrecken, auf denen man, nicht weniger gemütlich, von Beeskow aus in nördlicher Richtung über Bad Saarow nach Fürstenwalde und südwärts über die Dörfer nach Lübben fahren könnte – hätte man nicht vor einigen Jahren den Fahrbetrieb eingestellt. Zwar ist jedes Jahr wieder in der Provinzpresse zu lesen, daß die Absicht einer Wiedereröffnung bestünde, aber die Hoffnung darauf ist gering. Die Schienen verrosten, und die wenigen alten Bahnhofsgebäude, die die Verwahrlosung des letzten halben Jahrhunderts heil überstanden haben, wurden inzwischen verkauft und werden bewohnt. Es sind, falls nicht durch Anbauten verschandelt, schöne Backsteinbauten aus Kaisers Zeiten, im bekannten und heute wieder geschätzten preußischen Bahnhofs-, Kasernen- und Postamtsstil.

Der Langsamkeit wegen sieht der Bummelzugreisende mehr als der Autobenutzer, doch ist diesem zu raten, auch langsam zu fahren, besonders wenn er in Straßen minderer Ordnung abbiegen muß. Dort nämlich findet er häufig schattengebende Straßenbäume, die der Fahrbahn einen beängstigend engen Rahmen geben und vielen Rasern schon zum Verhängnis wurden. Kleine Holzkreuze vor den mächtigen, aber am Unfall unschuldigen Eichenstämmen erinnern an sie. Unebenheiten der Straße lassen erahnen, daß sich unter den von Baumwurzeln gewellten Asphaltdecken noch die Kopfsteinpflaster der alten Chausseen mit den daneben laufenden sandigen Sommerwegen verbergen; denn erst in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, als Kraftfahrzeuge auch auf dem platten Lande die Pferdefuhrwerke allmählich verdrängten, bemühte man sich auch hier um autofreundlichere Fahrbahndecken, doch reichten in vielen Fällen die Finanzen nicht aus. Die kürzeste Verbindung zwischen benachbarten Dörfern sind deshalb auch heute häufig noch Feld- oder Waldwege, deren Benutzung mit einem nur für den Straßenverkehr gedachten Auto nicht ratsam ist.

Kopfsteingepflasterter Feldweg bei Sauen

Tiefe Fahrrinnen, die Traktoren zu hinterlassen pflegen, können ein Aufsitzen des Wagens auf dem erhöhten Mittelstreifen bewirken. Pfützen, die die Tiefe der von ihnen gefüllten Löcher verbergen, lassen Abkürzungen risikoreich werden. Es kommt vor, daß Wege, die nur bis zu einem bestimmten Acker- oder Waldstück benutzt werden, in den folgenden Abschnitten – wie man hier sagt – versträuchern. Und manchmal versperren gerade an Stellen, die Wendemanöver unmöglich machen, Hindernisse den Weg.

Empfehlenswert sind solche Wege nur für Fußgänger und Radfahrer, doch wissen auch Maler und Photographen sie ihrer Schönheit wegen zu schätzen, und Geschichtsinteressierte lesen an ihnen Historisches ab. Denn der Verlauf der Autostraßen zwischen den Dörfern beruht zwar im allgemeinen auf den alten Wegesystemen, ist aber zu verschiedenen Zeiten aus unterschiedlichen Gründen ausgebaut worden, so daß man sich ohne Wissen um diese Gründe manch sinnlose Kurve nicht mehr erklären kann. Auf Landkarten, die auch die Wege verzeichnen, lassen sich oft die alten Heerstraßen und Postrouten noch leicht an ihrem schnurgeraden Verlauf erkennen, den der Landstraßenausbau des 19. und 20. Jahrhunderts nicht mitgemacht hat. Teils lag das an der Finanznot des Kreises und der einzelnen Gemeinden, teils an den Eigentümern der Ländereien, vor allem aber am Bau der Eisenbahnen, durch den die Zufahrt zum Bahnhof für die Bauern wichtiger wurde als die zur Mühle oder zum städtischen Markt. Trifft man auf Feldwege, die durch alte Eichen oder Kastanien zu schattigen Alleen wurden, kann man sicher sein, daß sich ein Gutsbesitzer diesen Luxus hat etwas kosten lassen, und wenn die Wege in monotonen Wäldern sich plötzlich durch andere Baumarten und Büsche verschönen, taucht bald ein Forsthaus oder dessen Ruine auf.

Als Fontane 1861 Kossenblatt besuchte, konnte die von ihm gemietete Kutsche noch den geraden Weg von Beeskow aus benutzen, während man auf der heutigen Landstraße den kleinen Umweg über Kohlsdorf machen muß. Der alte Weg ist in Stadtnähe durch Bebauung völlig verschwunden, auf den Feldern aber zum Teil noch vorhanden. Ihn markieren noch immer Obstbaumruinen, aber benutzt wird er nicht mehr, weil er streckenweise umgepflügt wurde und eine zu DDR-Zeiten ins freie Feld gesetzte Futtermittelfabrik ihn unterbricht.

Reizvoll, aber sehr langwierig ist es, wie ich in meiner Jugend erfahren konnte, auf dem Wasserwege hierher zu kommen, doch ist diese Art des Reisens unsportlichen Leuten verschlossen, weil dazu kleine und leichte Boote gehören, die man an Hindernissen wie defekten Schleusen und geschlossenen Wehren auch ein paar Meter über Land tragen kann. Leichter geht es mit dem Finger auf der Landkarte, auf der man sich schnell zurechtfindet, wenn man dem Lauf der Spree folgt. Sie entspringt an der Grenze Böhmens, fließt in nördlicher Richtung durch die sächsische Oberlausitz, zersplittert sich im brandenburgischen Spreewald in Hunderte schmaler Arme, fließt danach wieder genau nach Norden, als wollte sie ihr Ziel, nämlich Berlin und ihre Mündung in die Havel, auf dem kürzesten Weg erreichen, wird daran aber durch eine Hochfläche gehindert, die sie zu einem Umweg nach Osten zwingt. Viel fehlte nicht, und sie würde die Oder erreichen, ihre Wasser also in die Ostsee ergießen, aber da sich bald wieder ein Durchbruch nach Norden bietet, der ihr erlaubt, kurz vor der Wasserscheide in die ursprüngliche Richtung einzuschwenken, um über Havel und Elbe die Nordsee zu speisen, grenzt sie nun die Landschaft, auf die es hier ankommt, von Süden und Osten ein.

Von Wechsel und Monotonie

Als Beeskower Platte oder Plateau wird diese Hochfläche von Geologen bezeichnet, und ihre Entstehung wird, wie alle märkischen Bodenformen, mit den Kräften der letzten Eiszeit erklärt. Wenn auch einige ihrer großspurig als Berge bezeichneten Punkte die schwindelnde Höhe von fast 170 Metern erreichen, liegt sie im Durchschnitt doch nur sechzig bis hundert Meter über dem Meeresspiegel, ist nirgends ganz eben, sondern hebt und senkt sich unregelmäßig und geht häufig so sanft ins flache Land über, daß Autofahrer, die sie durchqueren, von ihr erst etwas merken, wenn sich die Erhebung an einigen Stellen ein wenig steiler in die Niederung der Spree oder einer Kette von Seen senkt. Radfahrer, denen auch minimale Steigungen nicht verborgen bleiben, pflegen an solchen Hängen, die lustvolles Abwärtsrollen versprechen, eine kurze Rast einzulegen, um den überraschend weiten Blick zu genießen und sich auf schattige Wälder und die kilometerlange sanfte Abfahrt ohne Muskelmühen zu freuen.

Der Hochfläche fehlen die Wälder; sie zeigt inmitten ihrer weiträumigen Äcker nur vereinzelte Wäldchen, die der rigorosen Flurbereinigung der sechziger und siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts entgangen sind. Auch viele Feldwege wurden damals beseitigt, und einige der übriggebliebenen enden neuerdings abrupt an Erdwällen, weil die Beeskower Umgehungsstraße sie in zwei tote Hälften teilt. Neu entstanden sind dagegen breite, fußgängerunfreundliche Schotterwege, die zu den ständig sich vermehrenden Windrädern führen. Als wollten sie auch in dieser abseitigen Gegend den Sieg der Technik verkünden, krönen sie nun schon in Scharen die meisten Höhen.

Auf der Beeskower Hochfläche bei Kohlsdorf