8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

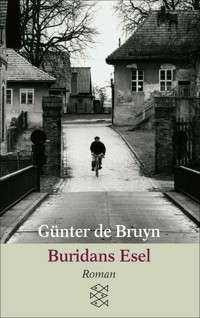

Eine meisterhafte Dreiecksgeschichte über Liebe und Verrat Der französische Philosoph Buridan berichtete einst von einem Esel, der zwischen zwei Heuhaufen verhungert ist: Er konnte sich nicht entscheiden, welchen von beiden er fressen will. Günter de Bruyn erzählt von einem Mann zwischen zwei Frauen: Der Mann weiß, dass er sich entscheiden muss, bevor er beide verliert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 359

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Günter de Bruyn

Buridans Esel

Roman

FISCHER E-Books

Inhalt

1

Angefangen hat es so: Karl Erp lächelte beim Erwachen und wußte nicht, warum. An einen Traum entsann er sich nicht. Erst später, nicht viel später, aber doch erst danach, fiel ihm Fräulein Broder ein.

Sagen wir lieber: Nachträglich schien ihm, daß er an jenem Morgen lächelnd erwacht sei. (Und so erzählte er es Fräulein Broder auch: »Es war seltsam, weißt du. Ich spürte deutlich meine zum Lächeln verzogenen Lippen, und erst Augenblicke später war dein Bild da. Ja, so hat es bei mir angefangen.«) Er glaubt heute wohl selbst an diese Version, weiß nicht mehr, daß ihn an diesem Morgen, wie an jedem sonst, der Wecker aus tiefem Schlaf riß, daß er den üblichen Morgenschwur vom frühen Schlafengehen tat, den Tagesplan nach unangenehmen Punkten absuchte, daß die Frage, ob er sich zu Hause oder in der Bibliothek rasieren sollte, zum Problem wurde und ihm erst beim Griff der bettwarmen Hand zum kalten Kinn sein relativ geringer Unmut auffiel, der ihn zum mißtrauischen Forschen nach Ursachen und endlich zum erwähnten Mundverziehen veranlaßte, bis ihm (nach Sekunden schon) klarwurde, wie idiotisch es ist, wenn ein vierzigjähriger Mann am dunklen Morgen im Bett vor sich hin grinst, worauf seine Mundwinkel in die Ausgangsstellung zurückgezogen wurden und mit dem Normalgesicht der Zwang zur Einhaltung des Normalmorgenplans wieder da war: halbwache fünf Minuten im Bett, mit einer Andeutung von Schwung aufstehen, ohne Licht zu machen, das Fenster öffnen, Pyjama ausziehen, mit ausgestreckten Armen zehn Kniebeugen machen, dabei aus dem Fenster sehen! Auf die Apfelbäume, die ihre Skelette in das Morgengrau reckten, in den Bodennebel, der ihm den Blick auf die Spree nahm und auf das Haus gegenüber und den angelnden Greis mit Pelzmütze, den er für einen emeritierten Professor hielt. Die Massage des leichten Bauchansatzes betrieb er mit hoffnungslosem Eifer und rief dabei seinen Morgengruß in den Nebel, der mit dünner Stimme beantwortet wurde. Die Frage nach dem Jagdglück des Alten unterließ er, wie immer, auch diesmal, weil er nicht wußte, ob lautes Sprechen die Fische verjagt. Im Schlafzimmer der Kinder war es noch still. Sicher ging er durch den dunklen Flur und dicht am Geländer die Treppe hinunter, denn in der Mitte knarrten die Stufen. Auf dem Rückweg vom Badezimmer unterließ er die Vorsicht, da die Familie jetzt erwachen durfte. Drei Jahre zuvor noch war er immer nackt und frierend zu Elisabeth geschlichen und hatte sie streichelnd mit eigenen oder zitierten Worten wachgeredet. An einem Morgen wie diesem hätte er vielleicht gesagt: Zwar steigt der Nebel, zwar fällt das Laub, doch küsse deinen Holden, denn er will dir den grauen Tag vergolden, ja vergolden oder so ähnlich. Jetzt aber begnügte er sich damit, die Tür zu öffnen, »Leider ist es soweit« zu flüstern und in sein Zimmer zu laufen, um sich anzuziehen. Die auf diese Weise gewonnenen Minuten benutzte er dazu, in den neugekauften Büchern zu blättern, die sich, noch ungelesen, auf seinem Nachttisch häuften. An diesem Morgen wußte er allerdings nicht, was er las, da er sich bemühte, dem Bild Fräulein Broders klare Konturen zu geben: eine angenehme, aber langwierige Beschäftigung, der er auch noch nachging, als er den Trabant aus der Garage auf die Straße fuhr und danach (genau sieben Uhr zehn) am Frühstückstisch saß.

An diesem Morgen, mit diesem Lächeln, mit dem Versuch, sich ein Bild zu machen, hat es angefangen! Das zu betonen ist wichtig, um Karls Charakter nicht gleich in falsches Licht zu rücken, in Zwielicht oder gar in giftiggrünes des Eigennutzes, um ihn also nicht, mit einem Minuszeichen versehen, in das Buch hineinspazieren zu lassen. Denn wenn er am Abend zuvor von dem Morgenlächeln schon gewußt hätte, wäre seine Unbefangenheit nur Heuchelei gewesen, hätte seine Sachlichkeit nur der eignen Sache gedient. Aber das hätte er gar nicht gekonnt. Schlechtes Gewissen hätte ihm die Sicherheit genommen, mit der er den Sieg errungen hatte. Er war überzeugt gewesen, objektiv zu urteilen, und keiner der Anwesenden hatte daran gezweifelt – auch Haßler nicht, der allein gegen den Beschluß gestimmt hatte. Er hat Karl auch später niemals direkt vorgeworfen, aus persönlichem Interesse für die Einstellung Fräulein Broders gestimmt zu haben, sondern ihm nur klargemacht, daß bei den anderen Sitzungsteilnehmern und allen Angestellten der Bibliothek dieser Eindruck entstanden sein mußte und nicht zu widerlegen war.

So etwas fängt nicht mit einem morgendlichen Lächeln und überhaupt nicht plötzlich an. Das entsteht allmählich, unsichtbar, lautlos, langsam. Das wächst täglich, wöchentlich, monatlich so wenig, daß man noch nach einem halben Jahr an den Anzeichen vorbeisehen kann, um den Kampf um die Praktikantin Broder (und gegen den Praktikanten Kratzsch) sicher führen zu können, mit ruhigem Gewissen und guten Argumenten, die nicht nur von Sorge um die Bibliothek, sondern auch um den Menschen zeugten. Ihre Kenntnisse waren enorm, das konnte keiner bestreiten, ihre Arbeitsmoral über jeden Zweifel erhaben, und daß sie in dieser Stadt geboren und aufgewachsen war, durfte doch wohl auch berücksichtigt werden. Oder nicht? Daß einige Mitarbeiter sich durch ihre harte Reaktion auf Laxheit in ihrer Ruhe gestört fühlten, konnte als Gegenargument doch so wenig gelten wie der Wunsch der jungen Kolleginnen, endlich einen Mann in ihre Mitte zu bekommen. Und war ihre Katalogarbeit nicht einzigartig? Sie war es, na also! Das mußte selbst Haßler zugeben, und um nicht zu kapitulieren, wieder da anknüpfen, wo man mal angefangen hatte. Aber er blieb jetzt allein; denn es war bald Mitternacht, die Zeit der letzten U-Bahn-Züge, und die Kolleginnen, die erst auf seiner Seite gestanden hatten, waren müde und wußten, daß ihr Chef eher bis zum Morgengrauen diskutieren, als seinen Standpunkt ändern würde. Also gaben sie auf und Fräulein Broder ihre Stimme und ließen ungeduldig Taschenschlösser knacken und Stühle schurren, während Haßler, mit knarrender Beinprothese auf und ab stapfend, Meinungen artikulierte, die auch die ihren waren. Daß nämlich volksbibliothekarische Arbeit zwar Arbeit mit Büchern, aber doch Arbeit für Menschen sei und Kollegin Broders Intellektualismus, bei allen Vorzügen, von dieser Seite betrachtet doch auch Negatives hätte. »Weißt du eigentlich, Genosse Erp, daß sie bei ihren Kollegen und Lesern nicht beliebt ist? Zwar verehren die Putz frauen sie, ich weiß nicht, warum, vielleicht weil sie was zum Verehren brauchen und andere sich schlecht dazu eignen, weil sie durchschaubarer sind. Ich aber habe in Broderschen Bereichen immer Angst, mir das Gemüt zu erkälten. Und so geht es – von Ausnahmen abgesehen – anderen auch. Vielleicht kann man Herzlichkeit nennen, was ihr fehlt, und die gehört wohl zum guten Bibliothekar wie der Weihrauch zum Hochamt. Ganz ehrlich: wenn sie dabei wäre, hätte ich Hemmungen, das auszusprechen, weil ich ihr Lächeln fürchtete und ihre Fragen, denen ich ausweichen müßte, um die Unwissenschaftlichkeit meiner Ansichten nicht selbst zu entlarven.« So etwa Haßler. Und Erp hörte einen Vorwurf gegen sich selbst heraus; denn er gehörte zu den erwähnten Ausnahmen, denen jedes Gespräch mit Fräulein Broder Freude machte.

Zum Verhältnis Broder-Haßler muß gleich gesagt sein: Sie war eine schöne Frau, die aber für ihn nicht in Frage kam.

Fragt sich, wem sie schön erschien. Selbst Erp gestand später, daß er sich erst einsehen mußte in ihre Schönheit. An jenem Morgen am Frühstückstisch dachte er darüber nach, während das von ihm ausgearbeitete Zeremoniell des Essens präzise abrollte: Äpfel, Vollkornbrot, Honigmilch, weichgekochtes Ei und dann der Kaffee (für die Kinder Kakao) mit selbstgebackenem Keks. Da beim Essen nur vom Essen geredet werden durfte und erst die abschließende Zigarette andere Themen zuließ, hatte Erp Zeit, sich über die seltsame Wandlung, die Fräulein Broders Bild in ihm durchgemacht hatte, klarzuwerden. Angefangen hatte das schon vor ihrer ersten Begegnung. Der Leiter der Schule hatte ihn angerufen: Hör zu, ihr bekommt, was ihr wollt, zwei Freihandexperten, sucht euch aus, wen ihr behalten wollt; daß sie das Examen mit gut machen werden, ist bei beiden klar, schön wäre, ihr würdet das Mädchen wollen, sie ist Berlinerin und gehört zu den Typen, die ohne Berlin verkümmern würden; leicht ist es mit ihr nicht, sie hat einen Blick für die Schwächen von Menschen und Dingen, mehr Intelligenz als Gemüt und Fleisch, nicht jedermanns Sache, aber ich kann sie empfehlen! So schlimm, wie Erp nach dieser Beschreibung erwartet hatte, sah sie dann nicht aus. Sie trug keine Brille, die Strümpfe saßen nicht schief, Mantel und Kleid waren genau das, was für ihre Figur paßte. Keine Stubenblässe, keine schlechte Haltung erinnerten an Schreibtisch, kein Zug ihres Gesichts an Verklemmtheit oder Arroganz. Sie gab sich locker, sicher, selbstbewußt, sprach Hochdeutsch ohne Dialekteinschlag oder Krampf und versuchte nicht zu blenden, nicht zu kokettieren. Daß Erp ihr Chef war und ein Mann, schien keinen Einfluß auf sie zu haben. Sie blieb kühl und ließ kühl. Erp gefiel das. Das bißchen Unmut, das in ihm aufkam, war so gering, daß er es nicht wahrnahm. Er unterließ Scherz und Warmherzigkeit, die er für ängstliche Praktikantinnen bereithielt, blieb kurz und sachlich und hatte damals das angenehme Gefühl, ihr gleichwertig gewesen zu sein. Als sie das Zimmer verlassen hatte, fehlte ihm jede Vorstellung von ihrem Gesicht. Wenn er gefragt worden wäre, hätte er von kalt, herb, kantig geredet, es als interessant, aber nicht angenehm bezeichnet. Ein halbes Jahr später erst, am Frühstückstisch, sieben Uhr zwanzig, fiel ihm die richtige Bezeichnung für dieses Gesicht ein: hart, und zwar im Sinne von fest, dicht, schwer durchdringbar, Widerstand leistend. Er war froh über dieses Wort wie über eine grandiose Entdeckung; nicht nur, weil etwas bezeichnen zu können schon halbe Besitznahme bedeutete, sondern auch, weil das Wort treffend war und er sich mit ihm die Fähigkeit zu objektivem Urteil bescheinigen konnte. Er merkte nicht, wie er sich selbst betrog, denn während er zum erstenmal dieses Wort dachte, nahm es gleichzeitig für ihn eine besondere Bedeutung an: Es wurde zum Synonym für schön. Denn inzwischen hatte er Fräulein Broder mehrmals lachen sehen und erinnerte sich, während er mit nie eingestandenem Widerwillen die süße Milch trank, genau der Bewegungen ihrer Lippen dabei und hörte die weichen Töne, die manchmal Fräulein Broders Gesprächspartner in Verwirrung brachten.

Sie war unwiderstehlich, wenn Natürlichkeit ihre künstliche Starre durchbrach. Haßler nannte das Raffinesse, weil er es nötig hatte, sich gegen den Zauber zu wehren, dem Karl erlag. Es war Raffinesse, und es war Natürlichkeit. Raffiniert eingesetzte Natürlichkeit. Erp wußte das und ging an jenem Morgen nicht weniger raffiniert mit diesem Wissen um. Er ließ sich rühren von der naiven Weichheit (denn Rührung brauchte er) und bewunderte die Raffinesse, die andere Bereiche als das Gemüt erregte. (Als er ihr später gestand, wie bald er sie durchschaut hatte, lachte sie, und beide wußten in diesem Moment, daß auch das sie wie zwei Verschwörer aneinanderketten würde.) Dabei erinnerte er sich auch, daß ziemlich früh ihm schon klar gewesen war, daß Gleichaltrige für dieses Mädchen nicht in Frage kamen.

Und Elisabeth erklärte derweilen den Kindern ruhig und gütig die Wirkung von Vitaminen (ohne erkennen zu lassen, daß auch sie unter deren Tyrannei litt), rief Peter zur Ordnung, der der Schwester vorführte, wie skorbutkranken Seeleuten beim Essen von Salzfleisch die ausfallenden Zähne zwischen die schon wakkelnden restlichen geraten, und stellte dann an Karl die Frage, auf die sie als Antwort nur ein Nein bekam, ein Nein ohne jeden erklärenden Zusatz. Und sie begnügte sich damit.

War nicht einmal beunruhigt, obwohl die Frage gelautet hatte: Kommst du heute abend pünktlich nach Hause? Sie kannte ihn gut genug, um zu wissen, daß sie alles erfahren würde, nur nicht am Morgen. Für sich behalten konnte er nichts. Eines Abends, wenn die Kinder im Bett waren, er die Post gelesen, sie die Erlebnisse des Tages erzählt hatte, würde er anfangen: Erinnerst du dich an den letzten Mittwoch, an dem ich erst gegen Mitternacht zu Hause war, und sie würde nicken und abwarten, nur um ihr Interesse zu bekunden, kleine Zwischenfragen stellen, die nichts von Drängelei haben durften. Wenn es sich um ein berufliches Problem handelte, würde sie, in Bedauern oder Bewunderung eingebettet, ihre Meinung dazu sagen, wenn Frauen im Spiel waren, jede Eifersucht niederkämpfend, die armen Wesen bemitleiden. Denn bemitleidenswert waren die Frauen seiner Berichte immer, entweder weil sie ihn anbeteten und er, seinem guten Herzen folgend, ein bißchen darauf eingegangen war, bis er erschreckt bemerkt hatte, daß es so nicht ging, oder weil sie so entsetzlich dumm und unangenehm waren, was er zwar spät, aber doch zeitig genug erkannt hatte. Sie hatte wenig Angst vor Geschichten dieser Art; denn stets endeten sie, ob ausgesprochen oder nicht, in Huldigungen ihrer Schönheit, ihrer Klugheit, ihrer Güte, ihrer Ruhe, ihres Fleißes; immer wieder war sie die Siegerin, auch wenn sie ahnte, daß in dem einen oder anderen Fall nicht er der Angebetete, sondern der Anbeter gewesen, nicht die Wange, sondern der Mund geküßt, nicht Saft, sondern Kognak getrunken worden war. Sie betrogen, da war sie sicher, im schlimmsten Sinne die Ehe gebrochen hatte er nie, bestimmt, das war so, auch wenn es ihm vielleicht leid tat. Zum Glück war er nicht stolz darauf. Dazu sah sie auch keinen Grund. Er hatte es einfach nicht gekonnt, es war nicht gegangen, er hatte immer vorzeitig die Lust verloren, wer weiß warum, vielleicht weil es ihn immer zeitig nach Hause zog, weil er seine geregelten Schlafstunden brauchte, vielleicht auch ihretwegen. Sie wußte aus Erfahrung, daß jeder seiner Flirts im Sande verlief, er aber trotzdem die Lust zu neuen Anfängen nicht verlor. Vielleicht brauchte er das. Sie wollte es ihm nicht streitig machen, sie wußte ja, wie es lief: Nach dem Erwachen wird der Tag nach eventuellen Freuden abgesucht, ein Gesicht ausgemalt, eine Schmeichelei vorformuliert, die Frage nach pünktlichem Feierabend verneint und später dann mal, wenn die Kinder im Bett sind, das kaum strapazierte Gewissen erleichtert, der alte Abzählreim: Ich und du, Müllers Kuh, Müllers Esel, das bist du! zitiert und dabei gespürt, daß Frau und Kinder und Haus und Garten zu einem gehören wie die eigene Hand, das Haar oder die Lippen, die auf den fremden so wenig Freude gefunden haben. Das Nein war also kein Grund zur Beunruhigung, genausowenig wie der letzte Schluck aus der Kaffeetasse, die paar Schritte zum Wagen, der flüchtige Kuß vor der Abfahrt.

2

Gab es bei ihr wirklich keine Beunruhigung, keine Eifersucht?

Zumindest gab es den Versuch, sie zu unterdrücken. Den fast geglückten Versuch; denn sie hatte, wie gesagt, Übung. Aber vielleicht war es die gar nicht. Vielleicht glückte der Versuch, weil Mühe, Schwere, Schmerz genug da waren, so daß Erps Treibhauslieben (die am Abend erblühen, am morgen abfallen) dagegen leicht schienen. Später, im 8. Kapitel, wird sie einem Mann (nicht ihrem) das zu erklären versuchen, mit dem Bild des Trabanten, der das größere Gestirn umkreist, umkreisen muß, weil das (seit Jahren unartikuliert angezweifelte) Gesetz der Liebe es befiehlt, es zu befehlen scheint. An jenem Morgen im Vorgarten, auf dem Betonweg, zwischen Herbstastern (den letzten, blauen, groschengroßen), als sie den Kindern nachlächelte, nachwinkte, war das Bild noch nicht da, wohl aber das Gefühl der Schwere, wie immer, wenn sie allein im Haus blieb vor einem Berg von Arbeit, den sie täglich abtrug und täglich neu wachsen sah.

Karl dagegen war fröhlich. Obwohl er der Meinung war, daß den Kindern der morgendliche Fußmarsch von zwanzig Minuten gut getan hätte, nahm er sie immer wieder mit, weil ihre Begeisterung fürs Autofahren und der Stolz, mit dem sie vor den Augen der Mitschüler ausstiegen und so selbstverständlich wie möglich die Tür zuschlugen, ihn freuten. An diesem Morgen lachte er besonders viel, blinkte ihnen, nachdem er sie vor der Schule abgesetzt hatte, mit den Fahrtrichtungsanzeigern noch einen Gruß zu und war pünktlich wie immer in der Bibliothek, wo die Sekretärin ihm zuflüsterte, daß Haßler schon wartete.

Erp lachte viel, ja, aber er dachte auch viel auf dieser Fahrt in die Stadt, und nur deshalb ist sie der Erwähnung wert. (Er sagte übrigens nie: Ich fahre in die Stadt, sondern immer: Ich fahre nach Berlin, und ahmte damit die alteingesessenen Nachbarn nach, die sprachlich noch nicht davon Kenntnis genommen hatten, daß die Siedlung seit mehr als vierzig Jahren zu Berlin gehörte. Fräulein Broder gegenüber benutzte er das einmal als Beispiel dafür, wie schnell und gern man sich anpaßt, wenn die neue Umgebung einem paßt. Und die Spreesiedlung paßte ihm, in jeder Hinsicht.) Er lachte also mit den Kindern, gleichzeitig aber wurde ihm bewußt, wie locker und fragwürdig sein Verhältnis zu ihnen war. Konnte er sich ein Leben ohne sie denken? Er stellte sich diese Frage zum erstenmal und erschrak, als er sie ohne Zögern bejahen mußte. Er erlebte sie wenig, jeden Morgen, manchen Abend, sonntags ein bißchen mehr, im Urlaub gar nicht. Pädagogischen Ehrgeiz besaß er wenig, er hatte Spaß daran, ihnen Freuden zu bereiten, aber meist störten sie bei der Arbeit oder bei wohlverdienter Ruhe, und wenn sie im Ferienlager waren, vermißte er sie nicht, obwohl der Gedanke, daß ihnen etwas zustoßen könnte, ein Unfall, eine Krankheit, ihn entsetzte. Immer würde er alles tun, um sie gesund, zufrieden und glücklich zu sehen, das bestimmt, aber viel mehr auch nicht. Besonders beim Anblick des Großen, der im Auto neben ihm saß und jede Kurve, jedes Verkehrszeichen, jedes Fahrzeug kommentierte, hatte er nie etwas in sich gehört, das man einmal die Stimme des Blutes genannt hatte. Er warf einen Blick auf den immerfort altklug vor sich hin schnatternden Elfjährigen und empfand wie immer die Fremdheit dieses käsigen Gesichts, in dem nichts an ihn, nichts an Elisabeth erinnerte. Anstatt ihn unter Schmerzen zu gebären, hätte sie ihn auch aus dem Waisenhaus holen können; seine Gefühle für ihn wären nicht anders gewesen. Er war verantwortlich für ihn, juristisch, moralisch, er hatte sich an ihn gewöhnt, das war alles. Warum war das bei Katharina anders? Daß sie ein weibliches Wesen war, kokett, zärtlichkeitsbedürftig, voller Verehrung für ihn, spielte zweifellos eine Rolle. Er wagte kaum sie anzufassen, nachdem er gesehen hatte, wie junge Mütter mit ihren nackten Söhnchen umgehen. Wichtig aber war wohl das: Katharina war wie er (oder: wie er sich sah), gelassen, vernünftig, überlegen, viel ernster, viel klüger als ihr älterer Bruder. Erp liebte wohl in ihr nur sich selbst. In seiner morgendlichen Neigung zur Wahrhaftigkeit gestand er sich das ein, fand allerdings auch gleich eine Entschuldigung dafür: Jede Liebe ist dem Egoismus verwandter als der Nächstenliebe. Vielleicht kam man mal dahin, das anzuerkennen, auf anderem Gebiet war man doch schon soweit; daß man sein Vaterland liebte, weil es einem gut geht in ihm, durfte man doch schon denken und sagen. Und Elisabeth, warum liebte er sie? Weil ihm wohl war in ihrer Nähe, weil er sie ständig ertragen konnte, weil sie nie lästig wurde, sich ihm nicht aufdrängte, ihn nicht einengte, weil sie sich erstaunlich gut auf ihn und seine Arbeit eingespielt hatte. Auch Egoismus also, gewiß, so konnte man das nennen, aber wem schadete das, ihr doch wohl nicht, nie hatte sie dergleichen zu erkennen gegeben, nie sich gegen ihn gewehrt, sie war also doch wohl glücklich oder (vorsichtiger gesagt) zufrieden. So dachte er und bewies damit enorme Fähigkeiten zu Selbstanalyse und gleichzeitiger Selbstentschuldigung – Fähigkeiten, die seiner Leistungstätigkeit sehr zustatten kamen. (Denn das kann nicht jeder: ein eindrucksvoller Kritiker der eignen Arbeit sein und dabei immer Erklärungen bei der Hand haben, die alle Fehler verzeihlich machen.) Seinem Willen zur Wahrheit fehlte also die letzte Konsequenz, vor allem deshalb, weil Ehrlichkeit und Sentimentalität bei ihm immer dicht beieinander lagen. Anstatt sich darüber klarzuwerden, warum Vorahnungen eines Abschieds Abrechnungsgelüste in ihm wachriefen, ließ er sich von wehmütigen Erinnerungen überfluten. Landstraße, verlassenes Seeufer, Kiefernwald, kahle Chausseebäume erinnerten ihn an einen Sonntag vor dreizehn oder vierzehn Jahren, an dem er das erstemal hier gefahren war, auf einem Lastwagen, frierend, im blauen Hemd (das hatte er noch, trug es manchmal bei der Gartenarbeit), die knatternde Fahne über sich, einen Arm um Elisabeths Schultern gelegt. Die besten Leute der Bibliothekarschule fuhren aufs Dorf als Erntehelfer und Kulturbringer, sangen etwas von der Vorhut des Proletariats und waren so sehr davon überzeugt, es zu sein, daß Elisabeth sich schämte, in einer Villa dieses östlichen Dahlems zu Hause zu sein. Erp war ehrlich genug, um nachträglich über die begeisterten Wiederbelebungsversuche an der Mumie Volkstanz zu lächeln, vorherrschend aber war bei ihm der wehmütige Eindruck, daß er nie mehr so unbeschwert und unabhängig gewesen war wie damals. Nicht lange danach schon war er hier mit dem Rad gefahren, allein. Am Wasserwerk hatte ihn Elisabeth in ihrem besten Leineweber-Kleid erwartet, um ihn den Eltern vorzustellen. Einen Streit mit ihnen zu provozieren war nicht leicht gewesen. Aber es hatte sein müssen; der Wut darüber, daß der gepflegte Rasen, die Terrasse zum Fluß, das geschmackvoll eingerichtete Haus, die liebevolle Familienatmosphäre ihm imponiert hatten, war nicht anders zu begegnen gewesen. Den Gang der Dinge aufgehalten oder nur verlangsamt hatte dieser Streit nicht: Elisabeth hatte ihm geschworen, immer, was auch kommen mag, zu ihm zu halten; die Entdeckung, daß niemand ihm Armut und Ansichten übelnahm, hatte ihn mit den Schwiegereltern versöhnt. Jedes Wochenende wurde nun an der Spree verbracht; sogar feierlich verlobt hatten sie sich und dann jeden Schritt in die Gleichförmigkeit mit Enthusiasmus begrüßt: Examen, erste Anstellung, Hochzeit, Leerzimmer in der Stadt, Peter, Gehaltserhöhung, Möbel, Radio, eigne Wohnung und so weiter und so weiter. Nichts war ihm mißglückt, in seiner Arbeit hatte er Erfolg gehabt, der anerkannt und honoriert worden war, alle Konflikte hatten sich als lösbar erwiesen, glückliche Umstände hatte er sich zunutze machen können, er war gesund, wohlhabend, geachtet, beliebt und mit sich zufrieden – bis zu diesem Morgen, an dem er plötzlich wehmütig einer Unabhängigkeit nachtrauerte, um deren Erhaltung er sich nie bemüht hatte. Seine Überlegungen waren ja richtig: Die hohen Lebenshaltungskosten seiner Familie ließen einen beruflichen Wechsel in minderbezahlte Stellungen nicht zu; das Haus hatte ihn endgültig an Berlin gebunden, der Garten beanspruchte das früher freie Wochenende; seine Stellung, das Haus, das Auto hatten ihn herausgehoben aus der Normalität, ihn isoliert, aber nicht unabhängig gemacht. Früher war er zwei entspannende Stunden am Tag nichts als S-Bahn-Fahrgast gewesen, einer unter Tausenden, hatte täglich gespürt, daß die Welt nicht nur aus Familie und Bibliothek besteht, war unter vielen zwei Stunden er selbst gewesen, hatte reden, lesen, schweigen, beobachten, zuhören oder grübeln können; jetzt war er nur noch hier Chef, da Familienautorität und zwischendurch allein in seiner fahrbaren Zelle. Wirklich, Überlegungen, die nicht von der Hand zu weisen waren, schlimm nur, daß er es nicht wagte, den Anlaß dazu beim richtigen Namen – Broder – zu nennen.

Überlegungen dieser Art waren nicht neu bei ihm. Bei dem mit Auszeichnung bestandenen Examen nach seinen beruflichen Plänen befragt, hatte er etwa folgendes gesagt: Ich will in Berlin einige Jahre Erfahrungen sammeln und dann aufs Land gehen, in einen bibliothekarisch noch unerschlossenen Kreis möglichst, wo ich ohne Belastung durch Traditionen aufbauen kann, wo Kulturrevolution wirklich revolutionär ist; ich war Gärtner früher und bin daran gewöhnt, daß Ergebnisse meiner Arbeit sichtbar und meßbar für mich sind. Und später, als die Schwiegereltern ihnen das Haus anboten, hat er lange gezögert mit der Antwort.

Aber nicht revolutionärer Pläne, sondern ruhigen Gewissens wegen. Elisabeths Vater hatte sich bei einer Westberliner Versicherungsgesellschaft in dreißig Jahren vom Lehrling zum Filial-Direktor hinaufgedient und bei seinem Ausscheiden vor der Frage gestanden, in seinem Haus an der Spree mit kärglicher Rente zu leben oder in einer Westberliner Mietwohnung eine hohe Pension zu verzehren. Die Entscheidung hatte er mit den Worten: Wenn ihr das Haus übernehmt, gehe ich, wenn nicht, bleibe ich hier, dem jungen Paar aufgehalst und dem Genossen Erp damit einige schlaflose Nächte bereitet. An einem Sonntagabend im Frühling hatte Erp seinen Entschluß verkündet. Ja, sie würden das Haus übernehmen, aber nur unter einer Bedingung: Der Umzug der Alten müßte legal erfolgen. Die Härte und Entschlossenheit, mit der das gesagt worden war, wurden von Elisabeths Vater mit Achselzucken beantwortet. Nie hatte er daran gedacht, mit Zahnbürste und Goldschmuck in der Aktentasche und zwei übereinandergezogenen Anzügen zu flüchten, Bücher, Bilder, Möbel zurückzulassen. Das Gesuch war schon geschrieben, Erkundigungen eingeholt; man hatte nichts dagegen, zwei Butterverbraucher und Rentenempfänger zu verlieren und eine Wohnung zu gewinnen. Also wurde der Antrag eingereicht, und Haus und Garten in der Spreesiedlung, das Autoboot, das unbebaute Wassergrundstück notariell auf Elisabeth übertragen. Um Schwierigkeiten mit dem Wohnungsamt vorzubeugen, zog die junge Familie gleich zu den Alten, und ehe man sich endgültig zerstritten hatte, war die Übersiedlung schon genehmigt, und man mußte sich bis zum 13. August nur an den Wochenenden ertragen. Boot und Grundstück wurden gegen einen Trabant vertauscht, als das Gehalt des Leiters einer Stadtbezirksbibliothek seine Erhaltung zuließ.

Wer hätte sich nicht wie Karl entschieden?

Unsinnig und albern ist sentimentales Mißbehagen über eine Lage, die man freiwillig selbst geschaffen hat.

Ganz ohne Einfluß war doch auch Elisabeth nicht.

Sie hätte sich damals jedem seiner Entschlüsse gebeugt, wäre mit ihm nach Mecklenburg gezogen, wenn sie gespürt hätte, daß er dort glücklicher gewesen wäre.

Er aber wußte, daß sie an Haus und Garten und Fluß hing: schließlich hatte sie dort den größten Teil ihres Lebens verbracht.

Entschuldigungstaktik! Genau die wendete er wieder an, als der flüssige Straßenverkehr ihm noch einmal Zeit zum Überlegen ließ. Elisabeth zuliebe hatte er das Kreuz des Besitzes auf sich geladen, seine Freiheit geopfert, Jugendträume begraben. Er seufzte vernehmlich, als die Ampel an der Treskow-Allee Rotlicht zeigte. Und dabei war er, juristisch gesehen, so arm wie vor zehn Jahren. Sogar das Auto, mit dem er am Abend bei Fräulein Broder vorfahren würde, gehörte eigentlich seiner Frau.

Als er eine Minute vor acht sein eignes Vorzimmer betrat, seufzte er wieder, diesmal aber nicht vor Selbstmitleid (das gestattete er sich in Arbeitsräumen nie), sondern aus verhindertem Tatendrang. Zwischen acht und elf arbeitete er konzentrierter und schneller als danach, und nun würde Haßler ihn nicht dazu kommen lassen. Als aber Fräulein Sawatzki ihn an die bewährte Methode erinnerte, ihn um neun oder halb zehn zu einem unaufschiebbaren Termin zu beordern, winkte er ab. Das würde bei Haßler nicht nützen.

3

Mit Theo Haßler würde eine vorbildliche Lesebuchgestalt in diesen Bericht kommen, wenn ihm zwei Kleinigkeiten nicht gefehlt hätten: erstens Haare und zweitens klare Ausdrucksweise. Nun ist zwar die Glatze klassischer Platz für Lorbeerkränze, aber das geht auf Cäsar zurück und ist uns wohl deshalb nicht geheuer. Seine Redeweise dagegen kann nicht als vorbildlich gelten, weil sie durchsetzt war mit Altertümern, die sie unzeitgemäß und umständlich machten und die ein Versprechen zu geben schienen, das nie eingelöst wurde: daß nämlich der Mann ein Sonderling war. Er war es nicht – oder nur in dem Maße, wie jeder Mensch (hoffentlich) sich durch Sonderheiten vom andern unterscheidet. Während viele Zeitgenossen lebenslang damit beschäftigt sind, den in ihrer Jugend falsch montierten inneren Kreiselkompaß neu zu orten, hatte Haßler das schnell und gründlich bei Kriegsende erledigt, von dieser Operation aber die auffallende Narbe religiöser Metaphorik in der Sprache zurückbehalten. Auch war er nicht verheiratet. Sonst war nichts Tadelnswertes an ihm. Daß er nachts manchmal durch leere Neubausiedlungsstraßen zum Bahnhof humpelte, um in der Mitropa Leute zutreffen, die wie er zähflüssige Nächte durch Alkohol verdünnten, lag daran, daß ihm der Wodka allein nicht schmeckte, und er, im Rat des Stadtbezirks für Kultur zuständig, Karl also unmittelbar vorgesetzt war. Er saß aber wenig, war ständig unterwegs, liebte die Ruhelosigkeit und haßte die Bewußtlosigkeit des Schlafes, der sich dadurch rächte, daß er auch nicht kam, wenn er gewünscht wurde, oder wenn er kam, sich nach ein bis zwei Stunden wieder empfahl. Haßler also zwang, aufzustehen und zu arbeiten oder wach zu liegen und zu denken, an die Sitzung in diesem Fall, die er noch einmal Satz für Satz durchging, als lese er Protokolle. Dabei suchte er vor allem nach Beweggründen für geäußerte Meinungen, nach Vätern für gedankliche Ledigenkinder also, die er selten sicher fand – außer bei sich selbst. Da die Ergebnisse seiner Grübeleien auch mit dem Morgenkaffee nicht weggespült wurden, trieb es ihn zu sofortiger Auswertung, also zu Karl. Er saß schon in dem zerschlissenen Konsumsessel (den man zu Anfang der fünfziger Jahre mal hatte schön finden sollen) und begann zu reden, ehe Karl sich setzen konnte. »Sicher hast du als Knabe keinen so perfekten Religionsunterricht genossen wie ich, und der Unterschied zwischen vollkommener und unvollkommener Reue muß dir erklärt werden. Erstere also entsteht aus Angst vor der Strafe, aus Liebe zu sich selbst, die zweite aber aus Liebe zu Gott, was auf meinen Fall angewandt etwa heißt: Wenn ich meine gestrigen Worte über die Broder teilweise zurückgenommen haben möchte, weil ich befürchte, daß ihre Unwahrheit sich herausstellt und ich der Blamierte bin, so ist das unvollkommene, wenn es mir aber leid tut um der Gerechtigkeit willen, vollkommene Reue. Und ich schwöre dir, letzteres ist der Fall und mir damit Absolution gewiß. Auch deshalb schon, weil ich gestern abend kein unwahres Wort gesagt habe. Die Fehler, die ich ihr vorwarf, hat sie wirklich, nur sind sie geringfügiger, als ich euch glauben machen wollte. Ich weiß jetzt, daß ich Kleinigkeiten aufgeblasen habe, und vor allem kenne ich nach gründlicher Gewissenserforschung die Gründe, die mich dazu trieben, oder besser die Abgründe, in die ich mich habe stürzen lassen. Hier zeigt sich mal wieder, wie wenig geeignet wir sind, über Schicksale anderer zu befinden, in Leben einzugreifen, Vorsehung zu spielen, das heißt also, Vorgesetzter zu sein. Dazu hätte wirkliche Berechtigung nur Gott, wenn es ihn gäbe, weil nur er weise und gerecht genug wäre. Wir können das schon deshalb nicht, weil wir nicht geschlechtslos sind wie der Nichtexistierende, weil Triebe in uns schlummern, die, jäh aufflammend, Vernunft verdunkeln oder, heimtückisch schleichend, Handlungen bestimmen, Urteile trüben können. Wirksam sind Störungen dieser Art in beiden Geschlechtern, folgenschwerer jedoch beim maskulinen, da dieses trotz Gleichberechtigungsgesetzen noch immer das herrschende ist. Weibliche Minister, Wirtschaftsfunktionäre, Betriebsleiter sind noch immer Ausnahmen, die nur Regeln bestätigen; von der UNO bis zum Ehebett herrschen noch immer die Männer, und ungeklärt ist, inwieweit ihre Entscheidungen vom Geschlechtstrieb mitbestimmt werden. Für die Kompliziertheit der Sache ein Beispiel: Da bemüht sich ein Abteilungsleiter X, der die Welt, die Menschen und sich selbst so sehr liebt, daß er sie besser machen will, als sie sind, das verhaßte, aber notwendige Vorsehungsspielen so weise und gerecht wie möglich zu betreiben, besonders wenn es um Frauen geht, ist er auf der Hut vor Störungsfaktoren in sich selbst; denn er ist ein sehr intakter Mann und weiß, daß etwas in ihm auf das Weib in jeder Genossin oder Kollegin so oder so reagiert. Deshalb macht er sich zum unumstößlichen Grundsatz, erstens, keine Frau, mit der er dienstlich zu tun hat, anzurühren und, zweitens, jedes libidobedingte Urteil als solches zu erkennen und auszuschalten. Als er nun eines Tages über das Schicksal der offensichtlich sehr intakten Frau Y mitzureden hat, sagt er zu sich selbst: ›Lieber X, was dir an diesem Mädchen gefällt, gehört nicht hierher! nimmt allen kritischen Verstand zusammen, weiß nur Negatives über sie zu sagen und ist stolz darauf, bis er sich in schlafloser Nacht darüber klar wird, daß er aus Angst vor falschem Urteil falscher geurteilt hat als je zuvor.‹« Soweit und noch mehr (hier aus Angst vor Honorarforderungen des Sprechers und Urhebers unterschlagen) Haßler morgens um acht im Chefzimmer. Karl saß am Schreibtisch und blätterte, um ihn nicht ansehen zu müssen, in der Post.

Sein Gesicht zeigte, daß er von dieser Art Beichte nicht sonderlich erbaut war. Vielleicht erinnerte sie ihn zu sehr an eigene Taktiken der Selbstkritik.

Nicht mehr in ihrem zweiten Teil: »Was X nun aber an diesem Punkt seiner Überlegungen stutzig macht, ist die unbeabsichtigte Böswilligkeit, deren er sich erinnert, ein kaum merkbarer, gehässiger Ton, der in seine Stimme kommt, wenn er von Kollegin Y redet. Und er fragt sich, wie wohl der Drang in ihn kommt, verletzend über eine Frau zu reden, die ihm gefällt. Auf Umwegen findet er schließlich eine Erklärung: In seinem ersten Leben (so bezeichnet er die Zeit vor seiner Wiedergeburt im Jahre fünfundvierzig) ist er Ziegeleiarbeiter und Soldat gewesen, in seinem zweiten aber Funktionär in stets wechselnden Bereichen, ein Mensch in ständiger Ausbildung also, der nie einen Abschluß fand und sich immer der Verachtung der Fachleute ausgesetzt fühlte, dazu noch ein Invalide, ein Mann mit nur einem Bein, der den Verdacht nicht loswurde, daß die Frauen ihn nicht als vollständigen Mann ansahen, und den es deshalb dazu drängt, es ihnen wieder und wieder zu beweisen. Und diesem Mann, der ein Bein zuwenig und zwei Komplexe zuviel hat, begegnet nun jene Kollegin Y, die ihm als Frau zumindest ebenbürtig, als Fachkraft aber überlegen ist, mit einem Gleichmut, der zwar seiner Stellung und seinem Alter den notwendigen Respekt nicht verweigert, einer möglichen Annäherung aber von vornherein Grenzen setzt – was den Mann beleidigen muß, da er die Grenzen zwar nicht überschreiten, aber selbst festlegen will; denn wenn er um der guten Sache willen seine individuellen Freuden schon einschränkt, will er das wenigstens mit dem Bewußtsein tun können, ein heroisches Opfer zu bringen.« Und nach diesen Worten stand Haßler auf und ging knarrend zur Tür.

In der Hoffnung, daß Karl ihn zurückrief und er noch die Frage anbringen konnte: Und wie steht’s mit dir? Denn er war ja nicht nur gekommen, um Geständnisse zu machen, sondern auch um welche zu hören; er wollte nicht nur Beichtkind, sondern auch Beichtvater sein. Seine Offenheit war nicht ohne Berechnung, sie war auch ein Köder. Aber Karl biß nicht an, schnappte nicht zu, hing nicht am Haken, tat nur so, als ob er anbeißen wollte, sagte: »Die wirkliche Gleichstellung können wir alle noch nicht ertragen«, schob die Post beiseite, sah Haßler das erstemal richtig an, merkte plötzlich, wie er drauf und dran war, seine dreifache Überlegenheit (er hatte Fräulein Broders Eignung richtig eingeschätzt, niemand wußte von seinen Gefühlen zu ihr, er konnte sich Hoffnungen machen) in gemeinster Weise auszuspielen, beispielsweise zu sagen: »Schon wenn sie einen Kopf größer sind als wir, klappt es nicht mehr so«, oder: »Wenigstens scheinbare Unterlegenheit verlangen wir von ihnen«, unterdrückte das aber, wie er auch die Verlockung, mit Haßler über Fräulein Broders Vorzüge zu schwatzen, unterdrückte, zog es vor, den Unbeteiligten zu spielen, Haßlers Ehrlichkeit mit einigen kameradschaftlichen Floskeln zu loben, Besorgnis über Fräulein Broders Gesundheitszustand zu äußern (Kreislaufgeschichten in ihrem Alter ließen häufige Arbeitsunfähigkeit befürchten) und dann möglichst schnell zu der Frage überzugehen, in welcher Form Kratzsch die Entscheidung mitzuteilen sei.

Er war also sehr geschickt. Aber gerade das bestärkte Haßlers Mißtrauen.

4

Schon lange nicht mehr war Karl ein Arbeitstag so lang erschienen. Er begann die Stunden in Minuten umzurechnen, erschrak, als er sich dabei ertappte, verbot sich sofort, auch nur auf die Uhr zu sehen oder sonstwie an Fräulein Broder zu denken, und durchbrach das Verbot dauernd. Er zwang sich zur Konzentration, nahm sich Arbeiten vor, die er immer wieder liegengelassen hatte, diktierte Briefe, führte Telefongespräche und bestellte schließlich Kratzsch zu sich, um ihm die Entscheidung der Bibliotheksleitung mitzuteilen. Gegen ursprüngliche Absichten dehnte sich das Gespräch bis Mittag aus, weil er Kratzschs Groll spürte und es nicht ertragen konnte, daß jemand sich einem Entschluß unterwarf, ohne ihn zu akzeptieren. Wie von sich selbst verlangte er auch von anderen Verständnis für Tatsachen, auch für unangenehme, und hielt es deshalb für seine Pflicht, so lange zu reden, bis der Junge begriff. Er war freundlich, ohne zu schmeicheln, ehrlich, ohne zu verletzen, wurde aber nervös, als Kratzsch stumm blieb und ihn durch dicke Brillengläser unverwandt anstarrte, redete viel zuviel, wiederholte sich, fing, von Echolosigkeit irritiert, schließlich an zu trösten, indem er Berlin schlechtmachte, wobei es sich ergab, daß er viel von sich selbst sprach. Auch schon zur Zeit seines Examens, vor fast fünfzehn Jahren, hatte eine Anstellung in Berlin als besonders erstrebenswert gegolten, für ihn allerdings schon nicht mehr, da er die Illusionen, die man daran knüpfte, längst als solche durchschaut hatte. Daß man mehr Geld bekam, bedeutete doch nicht, daß man mehr hatte. Jede Woche Tanz konnte man bei ihm zu Hause, in Alt-Schradow, auch haben, wenn man Radfahrten nach Lomsdorf oder Petschen in Kauf nahm; Kino gab es dort jeden Freitag im Gasthof nebenan, und drei- bis viermal jährlich kam man bestimmt nach Berlin, in Theater und Museen, mehr als die meisten Berliner also, die von den Kostbarkeiten ihrer Stadt auch nur in den Zeitungen lesen und sich heutzutage, genau wie die Landleute, nach der Arbeit in ihre Wohnungen verkriechen, um sich durchs Fernsehen weltweite Kontakte vorzaubern zu lassen, was sie auch nötig haben in ihrer Einsamkeit, die es in dieser ausgeprägten Form draußen nicht gibt. Wie hatte er zu Anfang gelitten unter der Großstadtanonymität. War er es doch gewohnt, jeden Menschen auf der Straße zu grüßen, von jedem zu wissen, woher er kam, was er war, tat und dachte, und daraus folgern zu können, wie er zu ihm stand. Nur schwer hatte er begreifen können, daß ihm sein stets waches Interesse an den Nachbarn als aufdringliche Neugier angekreidet wurde, daß man Anteilnahme und Hilfsbereitschaft als unerwünschte Einmischung wertete, ihn ausschloß, isolierte, weil er isolierende Konventionen nicht achtete. Sicher war er in seinem jugendlichen Feuer damals oft unausstehlich gewesen, in seinem ersten Praktikum zum Beispiel hier in dieser Bibliothek, die damals wenig einladend ausgesehen hatte (düster, dunkelgrün und grau die Wände und Möbel, mit brettervernagelten Fenstern, noch keine Freihand selbstverständlich, obwohl schon umgebaut worden war: der alte Hoffmannsche Schalter war in eine offene Theke verwandelt worden), hier, wo ein oberflächlich ausgebildeter Chef einen Organismus umfunktionieren wollte, dessen Gesetze er noch nicht begriffen hatte, eine Schar gewiefter Fachkräfte sich dem widersetzte und wißbegierige Praktikanten vor dem moralischen Dilemma standen, das freigebig angebotene Wissen von Leuten entgegennehmen zu müssen, die sie später bekämpfen wollten, hier also machte er sich bei beiden Parteien unbeliebt, weil er das ungeschriebene Großstadtgesetz der absoluten Trennung von Arbeits- und Wohnplatz nicht achtete. Die Kluft zwischen dem Chef (ein wirklicher Held der ersten Jahre, Fred Mantek, sicher hatte Kratzsch schon von ihm gehört) und den Bibliothekarinnen bekümmerte ihn so sehr, daß er voll missionarischen Eifers in Häuslichkeiten eindrang, Familien erschreckte, Feierabendpläne durcheinanderbrachte, Wochenenden zerstörte, Festlichkeiten beendete, redete, redete, bis man ihn hinauswarf oder vor seinen Augen einschlief. Erreichen konnte er damit natürlich nichts, sich nur Feinde machen, was wahrhaftig nicht seine Absicht gewesen war, denn er mochte die alten Damen sehr, lernte ja stündlich von ihnen, war ihnen noch heute dankbar, schätzte ihre Lebenserfahrung, ihre Güte, ihre Bildung, ihre immensen Kenntnisse, ihre Berufsleidenschaft, achtete sogar ihre Anschauungen, die er als edel, aber überholt empfand und an einem Sonntagabend wegzudiskutieren hoffte. Und dabei hätte er Freunde so sehr gebraucht! Denn rein psychologisch betrachtet (was allerdings immer gefährlich ist), war seine Bekehrungswut vor allem wohl auf diese verdammte Großstadteinsamkeit zurückzuführen. Aber wenn schon von Großstadt die Rede war, was hatte es denn, ganz nüchtern, damit eigentlich auf sich? Spürte man davon in Leipzig, Dresden, Halle oder Rostock nicht mehr als in diesem Fragment einer Stadt, in diesem Drittel eines Sechserstücks, das sich als ein Ganzes ausgab, in dieser häßlichen Ansammlung ineinandergelaufener Ortschaften mit den zerhackten Resten eines Stadtkerns, dessen Straßen im Nichts endeten? Was hatte man denn von dieser Großstadt, wenn man selbst in Wilhelmsruh und die Freundin in Wilhelmshagen wohnte? Da kam man schneller von Alt-Schradow nach Wendisch-Rietz oder von Halle nach Leipzig. Und die Berliner, dieser verwegene Menschenschlag mit dem großen Maul und dem goldenen Herzen, der seinen berühmten Mutterwitz täglich aus der BZ