12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

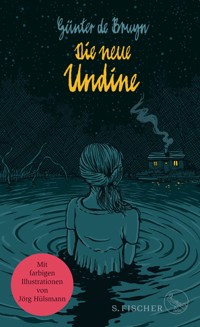

Eines der schönsten Märchen der Romantik – neu erzählt von Günter de Bruyn, in einer von Jörg Hülsmann illustrierten Geschenkausgabe Undine sehnt sich danach, zu lieben und geliebt zu werden. Ihr Wunsch geht in Erfüllung. Aber ist auf die Liebe auch Verlass? Wie die Nixen und Nymphen gehört Undine zu den zahlreichen Wassergeistern und Wasserfrauen der Weltliteratur. Berühmt wurde sie durch das gleichnamige Märchen von Friedrich de la Motte Fouqué aus dem Jahr 1811. Günter de Bruyn, ein großer Kenner der deutschen Romantik, erzählt das Märchen neu und konzentriert sich in seiner klaren, meisterhaften Prosa auf das Wesentliche dieses klassischen, zuletzt von dem Regisseur Christian Petzold erfolgreich verfilmten Stoffs: die bewegende Geschichte von Liebe, Treue und Verrat. Es ist der letzte, zu Lebzeiten abgeschlossene Text von Günter de Bruyn. Mit dem Originalmärchen von Friedrich de la Motte Fouqué im Anhang.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 193

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Günter de Bruyn

Die neue Undine

Ein Märchen, nacherzählt dem verehrten Herrn Baron Friedrich de la Motte Fouqué auf Schloss Nennhausen im Havelland

Über dieses Buch

Undine sehnt sich danach, zu lieben und geliebt zu werden. Ihr Wunsch geht in Erfüllung. Aber ist auf die Liebe auch Verlass? Wie die Nixen und Nymphen gehört Undine zu den zahlreichen Wassergeistern und Wasserfrauen der Weltliteratur. Berühmt wurde sie durch das gleichnamige Märchen von Friedrich de la Motte Fouqué aus dem Jahr 1811. Günter de Bruyn, ein großer Kenner der deutschen Romantik, erzählt das Märchen neu und konzentriert sich in seiner klaren, meisterhaften Prosa auf das Wesentliche dieses klassischen, zuletzt von dem Regisseur Christian Petzold erfolgreich verfilmten Stoffs: die bewegende Geschichte von Liebe, Treue und Verrat. Es ist der letzte, zu Lebzeiten abgeschlossene Text von Günter de Bruyn. Mit dem Originalmärchen von Friedrich de la Motte Fouqué im Anhang.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Günter de Bruyn wurde am 1. November 1926 in Berlin geboren und lebte seit 1969 im brandenburgischen Görsdorf bei Beeskow als freier Schriftsteller. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. dem Heinrich-Böll-Preis, dem Thomas-Mann-Preis, dem Nationalpreis der Deutschen Nationalstiftung, dem Eichendorff-Literaturpreis und dem Johann-Heinrich-Merck-Preis. Zu seinen bedeutendsten Werken gehören u.a. die beiden kulturgeschichtlichen Essays »Als Poesie gut« und »Die Zeit der schweren Not«, die autobiographischen Bände »Zwischenbilanz« und »Vierzig Jahre« sowie die Romane »Buridans Esel« und »Neue Herrlichkeit«. Zuletzt erschien bei S. Fischer der Titel »Der neunzigste Geburtstag« (2018). Günter de Bruyn starb am 4. Oktober 2020 in Bad Saarow.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Sonderausgabe

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: kreuzerdesign | München

nach einer Idee und mit einer Illustration von Jörg Hülsmann

Coverabbildung: Jörg Hülsmann

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-491282-0

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

Anhang

[Friedrich de la Motte Fouqué]

Erstes Kapitel. Wie der Ritter zu dem Fischer kam.

Zweites Kapitel. Auf welche Weise Undine zu dem Fischer gekommen war.

Drittes Kapitel. Wie sie Undinen wiederfanden.

Viertes Kapitel. Von dem, was dem Ritter im Walde begegnet war.

Fünftes Kapitel. Wie der Ritter auf der Seespitze lebte.

Sechstes Kapitel. Von einer Trauung.

Siebentes Kapitel. Was sich weiter am Hochzeitabende begab.

Achtes Kapitel. Der Tag nach der Hochzeit.

Neuntes Kapitel. Wie der Ritter seine junge Frau mit sich führte.

Zehntes Kapitel. Wie sie in der Stadt lebten.

Eilftes Kapitel. Bertaldas Namensfeier.

Zwölftes Kapitel. Wie sie aus der Reichsstadt abreisten.

Dreizehntes Kapitel. Wie sie auf Burg Ringstetten lebten.

Vierzehntes Kapitel. Wie Bertalda mit dem Ritter heimfuhr.

Funfzehntes Kapitel. Die Reise nach Wien.

Sechzehntes Kapitel. Von Huldbrands fürderm Ergehn.

Siebenzehntes Kapitel. Des Ritters Traum.

Achtzehntes Kapitel. Wie der Ritter Huldbrand Hochzeit hielt.

Neunzehntes Kapitel. Wie der Ritter Huldbrand begraben ward.

Editorische Notiz

1

Vor vielen Jahrhunderten, als die Ritter noch ihre Burgen bewohnten, die Städte nachts ihre Tore schlossen und die Erd-, Wald- und Wassergeister noch nicht vertrieben worden waren, lebte an dem von Wäldern umgebenen Strele-See in der Niederlausitz der arme Fischer Albrecht mit seiner Frau Bertha und einer kleinen Tochter, die Bertalda hieß. Sein Haus stand einsam auf Strelenwerder, einer in den See hineinragenden Landzunge, zu der sich selten ein Fremder verirrte, weil der Wald, der keine Wege und Stege, wohl aber tiefe Sümpfe, reißende Bäche und böse Geister hatte, voller Gefahren war. Manch Ritter oder Wanderer, der ihn hatte erkunden wollen, war nach langem Umherirren in ihm umgekommen. Der arme Fischer aber, der ihn häufig durchquerte, um auf dem Markt der Stadt seine Fische feilzubieten, wurde von keinem Sumpf aufgehalten und von keinem Waldgeist behelligt, weil er so gottesfürchtig und menschenfreundlich war.

An einem Vorfrühlingstage, als die schon wärmenden Sonnenstrahlen die letzten Eisschollen des Sees geschmolzen hatten, saß Fischer Albrecht auf der Wiese vor seinem Hüttchen, flickte seine zum Trocknen aufgespannten Netze und blickte dann und wann mit glücklichem Lächeln zur kleinen Bertalda hinüber, die erst am Waldrand nach ersten Veilchen und Anemonen gesucht hatte und nun am Ufer mit ihren Puppen beschäftigt war.

Der Fischer war schon in halber Nacht, als Mutter und Tochter noch schliefen, in seinem Kahn hinausgerudert, um die Netze zu leeren, und er hatte einen erfreulich reichen Fang heimgebracht. Mehr noch als dieser erfreute ihn aber der Anblick seiner sechsjährigen Tochter, die er nach Art vieler Väter für das schönste aller Mädchen hielt. Mit ihren dichten schwarzbraunen Haaren, die sie zu zwei Zöpfen geflochten hatte, war sie aber wirklich wunderschön.

Sie hatte ihren Puppen aus Laub und Gräsern am Seeufer ein weiches Lager bereitet, doch als sie sie gerade mit »Eiapopeia« in den Schlaf singen wollte, war vom See her die Melodie dieses Wiegenliedes zu hören, es klang, als würde tief unter dem Wasserspiegel eine Harfe gespielt. Statt ihr Lied anzustimmen, lauschte Bertalda nun den lieblichen Tönen, und da diese mit den Wellen, die ein plötzlich auffrischender Wind verursacht hatte, immer näher zu kommen schienen, beugte sie sich, um die Musikanten im Wasser entdecken zu können, weit über die Uferböschung, wo sich ihr in der Tiefe der verlockende Anblick herrlicher Paläste bot. So stark war diese Verlockung, dass sie von ihr in die Tiefe gerissen wurde. Als der Fischer eines heraufziehenden Unwetters wegen seine Arbeit beendete und die Tochter ins Haus holen wollte, war von ihr nichts mehr zu sehen.

Wenig später, als die Mutter ihre Lieben zum Mittagessen bitten wollte, fuhr ihr der Schreck durch alle Glieder, als sie ihren Mann erblickte, der aufgeregt das Ufer absuchte und immer wieder, mal in diese, mal in jene Himmelsrichtung, Bertaldas Namen rief. Am Spielplatz Bertaldas hatte er außer den Puppen, die er ihr aus Stroh und Binsen geflochten und mit Augen von Knöpfen versehen hatte, nicht die geringste Spur des Mädchens entdecken können. Der See, der von den einsetzenden Stürmen mehr und mehr aufgewühlt wurde, musste sie verschlungen haben. Aber auch ihre Leiche fand der verzweifelte Vater nicht.

Erst als das Unwetter mit Hagelschlägen und Regengüssen und Blitz und Donner über das Fischerhaus raste, im Walde Bäume entwurzelte und der Spreefluss, der nahe der Landzunge in den See einmündete, das gefürchtete Hochwasser brachte, gaben die Eltern das Suchen und Rufen auf. Sie saßen weinend im Halbdunkel ihrer Hütte, und während sich ihre von Schluchzen begleiteten Gebete mit dem Heulen des Sturms mischten, glaubte die Mutter immer wieder, Kindergeschrei von draußen zu hören, aber wenn sie die Türe zu öffnen wagte, sah sie, dass sie vom Plätschern des andringenden Hochwassers genarrt worden war.

Angsteinflößend waren auch die von den Sturmböen gegen die Fensterscheiben gedrückten Regengüsse, die sich zu seltsam verzerrten Gesichtern formten, bald aber wieder in sich verflossen, so dass man sich getäuscht zu haben glaubte, bis dann beim nächsten Windstoß eine noch widerlichere Fratze in die Stube zu starren schien.

Am Abend, als das Halbdunkel, in dem die trauernden Eltern den Tag verbracht hatten, zur Finsternis wurde und der Sturm sich legte, flossen die Tränen der Mutter noch immer, der Fischer aber entzündete eine Fackel, ging hinaus in den leichten Regen und suchte an der Spitze der Landzunge noch einmal vergeblich das Ufer ab. Nur Laub und Äste waren angeschwemmt worden, der Kahn war vollgelaufen, aber noch angebunden, hinter dem Hause aber, wo bis zum Waldrand hin Büsche und halbhohe Bäume wuchsen, war das Land vom Hochwasser überflutet worden, so dass die Halbinsel zur Insel geworden war.

Obwohl das Licht der Fackel nur wenige Meter weit reichte, glaubte der Fischer, inmitten der von Wellen bewegten Wasserwüste etwas Weißes erblicken zu können, das sekundenlang auftauchte und dann wieder verschwand. Da Bertalda ein weißes Schürzchen getragen hatte, zögerte der Fischer nicht lange. Die Fackel hochhaltend, watete er in die dunklen Fluten, die tiefer und wilder wurden, je näher er dem Waldrand kam. Als ihm das Wasser bis zur Hüfte reichte und er sich durch das Astgewirr entwurzelter Bäume kämpfen musste, wurde die Fackel durch aufspringende Wellen gelöscht. Im Finstern tastete er sich zum Hause zurück.

Kaum hatte er, völlig durchnässt, die Stube betreten, die Öllampe entzündet und die noch immer weinende Frau um das Anheizen des Herdes gebeten, damit er sich trocknen und wärmen könne, wurde ein zaghaftes Klopfen hörbar, das die Eheleute vor Schreck erstarren ließ. Da kein Wanderer zu dieser nächtlichen Stunde das zur Insel gewordene Gehöft erreicht haben konnte, musste es sich um Geister handeln, die Einlass begehrten. Hatte man doch schon während des Unwetters ihre gespenstischen Fratzen am Fenster zu sehen geglaubt.

Die Fischersfrau bekreuzigte sich und begann, ein Vaterunser zu beten, der Fischer aber fragte beherzt, wer denn da Einlass begehre, und als draußen mit zarter Stimme »Bitte, lass mich herein!« gesagt wurde, glaubte er, Bertalda zu hören, doch als er die Tür eilig öffnete, stand nicht seine dunkelhaarige Tochter vor ihm, sondern ein blondes Mädchen von etwa sechs Jahren, das ihm unbekannt war.

Im Gegensatz zu den Fischersleuten, denen die Überraschung die Sprache verschlagen hatte, gab das Kind sich ganz unbefangen, trat, ohne zu zögern, in die ärmliche Stube, grüßte freundlich mit »Guten Abend!« und sah sich neugierig um. Ihr Haar und ihr weißes Seidenkleidchen trieften vor Nässe. Obwohl sie behauptete, nicht zu frieren, ließ sie sich von der Fischersfrau, die sich schnell wieder gefasst hatte, in eine Decke wickeln und an den Herd setzen, in dem das Feuer schon brannte und mehr Licht als die Öllampe gab.

Die Fragen des Fischers, woher sie komme, wie sie heiße und wohin sie wolle, hatten zwar einen Redestrom der Kleinen zur Folge, aber außer ihrem Namen, sie hieß Undine, war daraus nicht viel zu erfahren, weil ihr kindliches Plappern von einem großmächtigen Onkel, der sie aus dem Palast abgeholt und sicher durch wilde Korallenwälder geleitet habe, zu sehr der Nacherzählung eines Kindermärchens glich. Verwunderlich war, dass der Kleinen keinerlei Klagen über das Unwetter oder die Mühsal des Reisens über die Lippen kamen und dass in ihren strahlenden blauen Augen, die während des Erzählens immer wieder zuzufallen drohten, keine Spur einer Träne zu sehen war. Sie schien sich wohlzufühlen in der ärmlichen Behausung. Im Arm der Fischersfrau liegend, entschlummerte sie schließlich, wurde auf Bertaldas verwaistes Lager gebettet und sorgfältig zugedeckt.

Als die Fischersleute später noch am Herdfeuer saßen, den regelmäßigen Atemzügen des fremden Kindes lauschten und voller Trauer an die verlorene Tochter dachten, sagte der Fischer: »Wie ich fürchte, liebe Frau, wird die bösartige Überschwemmung mich lange an der Suche nach den Eltern des Kindes hindern. Es wochenlang durchzufüttern, wird also nötig sein.«

Die Frau aber war anderer Meinung. Sie wollte Undine als Ersatz für die verlorene Bertalda behalten. Der liebe Gott, sagte sie, der ihnen aus unerfindlichen Gründen die Tochter genommen habe, sei so barmherzig gewesen, als Trost ein anderes Kind nach Strelenwerder zu schicken. »Wir sollten ihn«, setzte sie hinzu, »dankbar preisen dafür.«

Wie zur Bestätigung dieser Worte war vom Fenster her ein Geräusch wie von Wasserrauschen zu hören, das die Eheleute aufblicken ließ. Obwohl das Unwetter sich schon lange beruhigt hatte, war eine von Gischt gekrönte Welle an die Scheibe gesprungen und hatte im Abfließen ein lächelndes Antlitz mit weißgrauen Haaren sichtbar gemacht.

2

Zehn Jahre waren seit Undines Ankunft beim Fischer Albrecht vergangen, als an einem sonnigen Sommermorgen ein junger Ritter die Burg seiner Väter verließ. Sein Ziel war die Stadt hinter dem Walde, von deren Bürgern er wenig später bewundert werden konnte, als er in silberglänzender Rüstung auf seinem feurigen Rappen durch die Straßen ritt. Da der Kurfürst die Stadt mit einem Besuch beehrte, wurde ein Fest gefeiert, dessen Höhepunkt ein Ritterturnier sein sollte, zu dem auch er, der achtzehnjährige Jobst von Strele, den man erst kürzlich zum Ritter geschlagen hatte, geladen war.

Zum Festplatz bestimmt worden war eine vor den Toren der Stadt liegende Wiese, auf der man eine Empore errichtet hatte, von der aus die Ehrengäste und Honoratioren die Darbietungen sitzend verfolgen konnten. Das Stadtvolk musste an den Längsseiten des Platzes hinter Barrieren stehen.

Auf einen Wink des Kurfürsten wurden die Spiele mit Fanfarenklängen und dem Einzug der Ritter eröffnet, es folgten Übungen mit Schwertern und Lanzen und dann die von allen erwarteten Zweikämpfe, in denen die Ritter mit gefällten Lanzen aufeinander zuritten und den Gegner vom Pferde zu stoßen versuchten, wobei dann manche Lanze zersplitterte und mancher Reiter Knochenbrüche erlitt. In allen Kämpfen aber blieb der Ritter von Strele Sieger. Er war der Jüngste und zugleich der Kühnste von allen. Er wurde am meisten bejubelt und am Ende von der Kurfürstin mit dem Siegeslorbeer geehrt.

Unter den Damen, die auf der Empore saßen, war dem Ritter schon während der Zweikämpfe ein sechzehnjähriges schönes Fräulein mit schwarzbraunen Zöpfen aufgefallen, das Bertalda gerufen wurde und die Pflegetochter des Stadtkommandanten war. Die rote Rose, die sie ihm bei der Siegerehrung zugeworfen hatte, zierte noch den Kragen seines Festgewandes, als er sie am Abend im Hause des Stadtkommandanten wiedersah. Da ruhten dann des Fräuleins und des Ritters Blicke mehrmals ineinander, als man sich beim Festmahl gegenübersaß. Erst später, beim Tanze, wagte es der Ritter, seine Zuneigung auch in Worte zu fassen und das Fräulein um ein Haar aus ihrem Zopfe zu bitten, doch wurde ihm das nicht gewährt. Er bekam vielmehr zu hören, dass das Mädchen solche Heimlichkeiten ohne Einwilligung ihres Pflegevaters nicht verabreden könne, sie gebe ihm in den nächsten Tagen Bescheid.

Zwei Tage später wurde der Ritter in das Palais des Stadtkommandanten gebeten, wo dieser ihm erklärte, er könne ihm seine Pflegetochter nur anvertrauen, wenn er der Stadt einen Dienst erweise. Er solle die als verwunschen geltenden Wälder am Strele-See, die seine Holzfäller nicht zu betreten wagten, von den in ihnen hausenden bösen Geistern befreien, damit dort Holzeinschlag möglich sei. Falls er dieses Abenteuer wohlbehalten überstehe, habe er nicht nur eine Haarsträhne seiner Pflegetochter, sondern auch diese selbst redlich verdient.

Da der Ritter keine Geisterfurcht kannte, machte er sich gleich auf den Weg. Der Wald, der anfangs noch nichts Unheimliches hatte, empfing ihn mit Vogelgesang und den Düften von Moosen und Pilzen, und da die Sonnenstrahlen, die durch die Wipfel der Eichen und Buchen fielen, ihn fröhlich stimmten, begann er, Lieder zum Preise der göttlichen Schöpfung zu singen, bis es dunkler um ihn wurde, weil die Tannen dichter beieinanderstanden, Unterholz das Reiten behinderte und armstarke Ranken den Weg versperrten, so dass er zu Umwegen genötigt war.

Er hatte sich vorgenommen, den Wald zwischen der Stadt und dem Strelenwerder gradewegs zu durchqueren, merkte aber nach einigen Stunden, als er der dichten Belaubung wegen den Stand der Sonne nicht mehr erkennen konnte, dass er von seiner Richtung abgewichen und im Kreise gelaufen war. Einen morastigen Tümpel, den er schon einmal umritten hatte, sah er nun wieder vor sich liegen, und ein Bach, aus dessen nur leise rieselndem Wasser sein durstiger Rappe getrunken hatte, war beim zweiten Überqueren zu einem reißenden Fluss geworden, in dessen Strudeln Ross und Reiter zu Tode gekommen wären, hätte sie nicht eine unsichtbar bleibende Kraft festgehalten und wohlbehalten ans Ufer gesetzt.

Als der Ritter seinen Schrecken überwunden hatte und seinem Retter danken wollte, erhob sich plötzlich, wie aus dem Nichts kommend, neben ihm die riesenhafte Gestalt eines alten Mannes mit weißgrauen Haaren, der mit gurgelnder Stimme »Beim nächsten Mal wirst du nicht davonkommen!« sagte und sich in eine zerfließende Wassersäule verwandelte, von der eine Sekunde später nur eine Pfütze am Waldboden übrig war.

Zur Verwunderung des Ritters war mit dem Verschwinden des Alten auch das Bachwasser verschwunden. Als er nun trockenen Fußes das Bachbett durchquerte, fiel ihm ein Männlein ins Auge, das unter den vom Wasser freigelegten Wurzeln einer am Ufer wachsenden Fichte saß. Es hatte die Größe eines Kleinkindes, das faltenreiche Gesicht eines Großvaters, und sein Lächeln zeugte von Gutmütigkeit. Mit zarter Stimme, die der Ritter erst verstehen konnte, als er vom Pferd gestiegen war und sich zu ihm heruntergebeugt hatte, gab er sich ihm als sein Erretter zu erkennen, und als der Ritter fragte, woher er die Kraft dazu genommen habe, wurde ihm freundlichen Tons geantwortet: »Statt nach den Geheimnissen der Erdgeister zu forschen, solltet Ihr lieber Eure Reise rasch fortsetzen. Denn nach Sonnenuntergang ist der Nöck wieder hier.«

»Wer bitte ist wo wieder da, lieber Herr?«, fragte der Ritter.

»Der Nöck oder auch Nix, den manche auch Wassermann nennen. Dieser Grobian hat Euch erst in die Irre laufen lassen und dann mit seinen Fluten erschreckt. Danach aber war es vorbei mit seinen Kräften, er musste zurück zum See, um sie zu erneuern. Ihr aber braucht nur dem Bachbett zu folgen, um Euer Ziel zu erreichen. Aber sputen müsst Ihr Euch, denn am Abend ist mit dem Wassermann auch die Flut wieder da.«

Ohne einen Dank abzuwarten, verschwand das Erdmännlein in seinem Wurzelgehäuse, der Ritter aber bestieg seinen Rappen wieder und trabte, das trockne Bachbett als Weg benutzend, eilig davon.

Da sein Pferd jetzt wieder tüchtig ausgreifen konnte, flogen nun die unwegsamen Wildnisse, durch die er sich tagsüber hatte quälen müssen, rechts und links von ihm im Handumdrehen vorbei. Als sich die ersten Anzeichen der Abenddämmerung zeigten, war er schon in die Randzone des Waldes gekommen, wo sich am Boden unter den nicht mehr so dicht stehenden Bäumen schon Wiesengrün zeigte und die Luft feuchter zu werden schien. Während am Himmel über den Wäldern noch das Abendrot glühte, wurde über dem Reiter schon der Abendstern sichtbar, und in der Ferne blinkte der glatte Spiegel des Sees. Der Rappe, dessen Fell schon vom Schweiß glänzte, wurde vom Ritter zu immer schnellerem Galopp angetrieben, doch schien es mit den Kräften des Tieres zu Ende zu gehen.

Die Welle, die vom See her kraftvoll ins Bachbett gedrückt wurde, war mannshoch und schäumend. Mit Windeseile raste sie dem Ritter entgegen, doch als sie ihn zu erfassen drohte, gelang es dem Rappen, im letzten Moment ans hohe Ufer zu springen, wobei der Ritter zwar aus dem Sattel geworfen wurde, wenig später aber wieder wohlbehalten auf den Beinen war. Unter dem Rauschen und Plätschern des nun wieder reißenden Stromes glaubte er eine gurgelnde Stimme »Warte nur, Bursche, wir kriegen dich noch!« sagen zu hören, er aber lachte nur darüber, nahm den braven Rappen beim Zügel und ging, sich gegen den aufkommenden Sturm stemmend, einem Licht entgegen, das in der Abenddämmerung sichtbar geworden war.

Es war das Licht aus der Fischerhütte, das Frau Bertha gerade entzündet und ans Fenster gestellt hatte, weil sie sich um Undine sorgte, die vom Anlegeplatz am Seeufer, wo sie am Nachmittag Netze geflickt hatte, noch nicht nach Hause gekommen war. Das Kind, wie ihre Pflegeeltern die Siebzehnjährige immer noch nannten, war überhaupt selten im Hause zu finden, sie liebte es, sich unter freiem Himmel im Grünen herumzutreiben, am häufigsten an den Ufern des Sees oder der Spree.

Als sie an diesem Abend auf ihrem Heimweg im Halbdunkel nahe der Fischerhütte den Ritter mit seinem Ross erblickte, beschleunigte sie ihre Schritte, um vor ihm am Hause zu sein. Sie erschreckte die auf der Bank am Herd sitzenden Pflegeeltern mit hastigem Türaufreißen und der freudigen Mitteilung, dass endlich wieder einmal ein Gast komme, setzte sich auf einen Schemel und versuchte, ihr Blondhaar zu ordnen, das vom Sturme zerzaust worden war.

Nachdem der Ritter an die Tür geklopft und diese nach Aufforderung geöffnet hatte, musste er einige Sekunden wie festgebannt stehen bleiben, weil er im Halbdunkel der Stube zuerst Undines schönes Gesicht erblickte, das vom offenen Herdfeuer beleuchtet war. Erst als ein Windstoß durch die offene Tür fegte und das Feuer zum Flackern brachte, fand er seine Sprache wieder, trat näher und schloss die Tür.

Ehe er seine Bitte um Unterkunft für eine Nacht äußern konnte, wurde er von der Fischersfrau mit den Worten »Sie werden hungrig sein, junger Herr« schon zum Abendbrot eingeladen, und als der Ritter entgegnete, er müsse erst für sein Tier sorgen, ging der Fischer hinaus, führte das Pferd in den Stall und gab ihm Hafer und Heu.

Erst nach der Mahlzeit, als die Alten sich wieder auf die Herdbank gesetzt hatten und die jungen Leute näher ans Feuer gerückt waren, fing das Fragen und Erzählen an. Als der Ritter beim Schildern seiner Waldabenteuer den Nöck oder Wassermann, der ihn in den reißenden Fluten fast hatte ertrinken lassen, einen Grobian und Bösewicht nannte, bekreuzigte sich Frau Bertha und sagte: »Hier, junger Herr, sagen Sie derartiges besser nicht!« Undine aber, die der Erzählung mit ängstlicher Miene gefolgt war, atmete am glücklichen Ende erleichtert auf und sagte, indem sie dem Ritter näher rückte: »Er wollte dich nicht zu mir kommen lassen, aber dank der guten Erdmännchen ist ihm das nicht geglückt.«

Als der Fischer wissen wollte, was den jungen Herrn zu seinem gefährlichen Ritt veranlasst hatte, und dieser wahrheitsgemäß von der Pflegetochter des Stadtkommandanten und von dessen Forderungen erzählte, war Undine empört darüber, dass das Mädchen, das ihn angeblich liebte, ihn in dieses gefährliche Abenteuer reiten ließ. Der Ritter aber, der ein so schönes und liebenswertes Mädchen wie Undine noch nie gesehen zu haben glaubte, fühlte sich gleich so stark zu ihr hingezogen, dass er seinem Bericht gleich hinzufügen musste, dass sein Interesse an der Kommandantentochter, das sich damals schon rasch vermindert habe, jetzt völlig verschwunden sei.

Undine, die deutlich ihre Zufriedenheit mit dieser Erklärung zeigte, wollte nun von ihm wissen, warum er nur eine Nacht im Fischerhaus bleiben wolle, und als er sagte, dass Pflichten als Burgherr ihn heimwärts zögen, und er ihr diese näher erklären wollte, wurde sie missmutig, unterbrach ihn mit der Bemerkung, sie müsse sehen, ob er morgen gutes Reisewetter haben werde, erhob sich und verließ das Haus.

»Bitte, junger Herr«, sagte Frau Bertha, »nehmen Sie ihr diese Unart nicht übel. Seit Jahren sind wir bestrebt, ihr dergleichen abzugewöhnen, aber es ist alles vergebens. So sehr wir sie auch lieben, müssen wir doch immer wieder fremde Züge an ihr feststellen. Sie ist nämlich nicht unser eignes Kind.«