9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

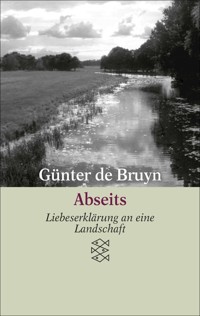

Die liebevolle Beschreibung eines wunderbaren Kulturraumes Günter de Bruyns Buch ist ein Porträt der Landschaft und der Kultur Brandenburgs. Es entwirft nicht nur ein plastisches Bild des landschaftlich reizvollen Gebietes um Berlin, sondern präsentiert auch Geschichte und vor allem Literaturgeschichte mit erzählerischer Anschaulichkeit. Heimatkunde im besten Sinne und nicht zuletzt dank der kunstvollen Fotos von Barbara Klemm in ihrer schönsten Form.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 154

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Günter de Bruyn

Mein Brandenburg

Impressum

Covergestaltung: Buchholz / Hinsch / Hensinger

Coverabbildung: Barbara Klemm, ›Birkenallee bei Wustrau‹

Erschienen bei FISCHER E-Books

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-403239-9

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Märkische Heide, märkischer Sand

Zu Kaisers Zeiten

Nachrichten aus dem Spreeland

Pastor Schmidt von Werneuchen

Der Romantiker im Havelland

Die weiße Rose

Leben an der Havel

Der treue Ritter

Kuß der Poesie

Der arme Fouqué

Fontane in Kossenblatt

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

Das Oderbruch literarisch

Orts- und Personenregister

Märkische Heide, märkischer Sand

Brandenburg – das kann sowohl die Stadt an der Havel als auch das Bundesland meinen, das inoffiziell auch die alte Bezeichnung Mark Brandenburg führt. Bewohnt wird das Land von den Märkern, die manche aber auch, wie die Bewohner der Stadt, Brandenburger nennen, doch sind letztere, also die Städter, als Landeskinder natürlich auch Märker, im Gegensatz zu den Neubrandenburgern, die weiter nördlich in Mecklenburg wohnen, und auch zu den Altmärkern westlich der Elbe, die zwar die ersten Märker waren, heute aber im Land Sachsen-Anhalt zu Hause sind. Die Neumärker am östlichen Oderufer dagegen waren richtige Märker; doch gehört die Neumark heute zu Polen und heißt nicht mehr so.

Märkisch sind, wie es im Liede vom roten Adler heißt, die Heide, der Sand und der Sumpf, die westlichen Tore Berlins und Potsdams dagegen heißen Brandenburger und nicht märkische Tore, weil früher durch sie hindurch mußte, wer in die Stadt Brandenburg wollte; denn die liegt im westlichen Teil des Landes, das im Mittelalter als erstes von den Deutschen besiedelt wurde, weshalb dann die ganze Mark (was soviel wie Grenzland bedeutet) den Namen der Stadt erhielt.

Die amtliche Bezeichnung der Mark hat später zwischen Kurmark (des Reiches) und Provinz (nämlich Preußens) gewechselt. Land hieß sie nur von 1946 bis 1952. Dann schien es der SED ratsam, alle historischen Bezüge zu tilgen. Die Mark wurde aufgeteilt in die Bezirke Potsdam, Frankfurt an der Oder und Cottbus, doch lebte das Bewußtsein märkischer Zusammengehörigkeit trotzdem weiter, so daß sofort nach dem Ende der DDR die Wiedergeburt Brandenburgs eine von allen Parteien erhobene Forderung war.

Rot und Weiß sind Brandenburgs Landesfarben; Wappentier ist, schon seit dem 12. Jahrhundert, ein roter Adler; die auffallendsten Merkmale sind Sand, Seen, Kiefern, Kasernen (weil nämlich sehr viele märkische Städte Garnisonen hatten und haben); die wichtigsten Flüsse sind Rhin, Dosse, Spree, Nuthe, Havel und die berühmtesten Söhne (sieht man von Königen und Kriegsleuten ab) Heinrich von Kleist, Karl Friedrich Schinkel und Theodor Fontane, deren erster in Frankfurt an der Oder geboren wurde, die beiden anderen in Neuruppin. Da alle drei in Berlin starben, sind ihre Gräber auch dort zu finden: das Kleists unter Kiefern am Kleinen Wannsee, das Schinkelsche auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof an der Chausseestraße und das Fontanes auf dem Friedhof der Französisch-Reformierten Gemeinde, direkt an der nördlichen Grenze des Stadtbezirks Mitte, wo bis 1989 die Mauer stand.

Eine Art Hauptstadt von Brandenburg ist Brandenburg nur in den Anfangszeiten gewesen, dann hatte Jahrhunderte hindurch Berlin diese Funktion inne, bis es sie 1920 (als es sich unter Einbeziehung von acht märkischen Städten, 59 Dörfern und 27 Gutsbezirken als Groß-Berlin selbständig machte) an Potsdam, die Nachbarstadt, übertrug. Seitdem muß die Mark sich dagegen behaupten, nur als Umland Berlins betrachtet zu werden. Schon um die Jahrhundertwende hatte das rasche Wachstum der Stadt Wohn- und Wochenendsiedlungen, Fabriken, Rieselfelder und Mülldeponien über die Stadtgrenzen hinausgetrieben. In den zwanziger und dreißiger Jahren war das Tempo noch schneller geworden. Nachkrieg und Mauerbau hatten diese Entwicklung verlangsamen, nicht aber ganz unterbrechen können; sie setzte sich auch in DDR-Zeiten, wenngleich gemächlicher, fort. Die wiedervereinigte deutsche Hauptstadt wird, so ist anzunehmen, Expansionskräfte entfalten, die um überkommene Siedlungsstrukturen und Landschaften der Mark fürchten lassen. Der Beton von Straßen, Flugplätzen und Siedlungen wird über den märkischen Sand triumphieren, so wie in der ersten Jahrhunderthälfte die Großstadt sprachlich über das Land siegte. Uberall in der Mark berlinert man heute. Das märkische Platt, das in den Romanen Fontanes die Dorfleute reden, ist bis auf wenige Ausnahmen tot.

Eine Stammesverwandtschaft mit gemeinsamen Sprach- und Kulturtraditionen, wie bei Alemannen, Thüringern oder Franken, hat es in Brandenburg, dem Kolonisationsland des Mittelalters, niemals gegeben. Als das von slawischen Stämmen bewohnte Land vom 10. bis 12. Jahrhundert erobert wurde, kamen hier Siedler aus den verschiedensten deutschen Gebieten zusammen, und auch die Hohenzollern, die später preußische Könige und deutsche Kaiser wurden, kamen von weit her, nämlich aus Schwaben. Als Brandenburg, nach den Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges im 17. und 18. Jahrhundert, erneut zum Einwanderungsland wurde, kamen wiederum Übersiedler, diesmal vor allem aus Frankreich und den Niederlanden, aus Böhmen und dem Salzburger Land. Das alles vermischte sich mit den slawischen Ureinwohnern, die aber in manchen Gebieten, vor allem im Süden, allen Germanisierungstendenzen zum Trotz, Kultur und Sprache noch lange erhalten konnten. So wurde in einigen Distrikten bis ins 19. Jahrhundert hinein noch Sorbisch (auch Wendisch genannt) gesprochen, und auch heute trifft man zwischen Spreewald und Cottbus (und zahlreicher noch weiter südlich, in der zu Sachsen gehörenden Oberlausitz) sorgfältig gehütete (oder auch künstlich am Leben gehaltene) Reste dieser sorbischen Minderheit an.

Das Rathaus am altstädtischen Markt von Brandenburg, ein Backsteinbau von 1480, hat, im Gegensatz zum etwa gleichalten Rathaus der Neustadt, den 2. Weltkrieg überstanden. Der steinerne Roland von 1474 wurde erst 1946 aus der Neustadt hierher versetzt.

Immer sind die Grenzen der Mark also politisch, nicht aber ethnisch oder geographisch bestimmt gewesen. Ihr Umfang hat sich im Lauf der Geschichte, außer durch Kauf und Erbschaft, durch Kriege häufig verändert, und auch ihre heutige natürliche Ostgrenze an Oder und Neiße entstand durch den Krieg. Von Norden nach Süden wird die Mark von der Wasserscheide zwischen Ostsee und Nordsee durchzogen, von Westen nach Osten von der Sprachgrenze zwischen dem Ober- und Niederdeutschen, so daß die heute noch spürbaren Dialektanklänge im südlichen Teil zum Schlesischen und Sächsischen hin tendieren und im Norden die Übergänge zum Mecklenburgischen und Pommerschen fließend sind. Wenn trotz dieser Unterschiede, wie Fontane behauptet, den Märkern bestimmte Eigenschaften, wie Mißtrauen, Sparsamkeit, Nüchternheit und Genügsamkeit, gemeinsam sein sollten, so sind die nicht einer gemeinsamen Herkunft zu danken, sondern der Kargheit der Lebensumstände und einer jahrhundertelangen Erziehung, für die der Korporalstock symbolisch war. Einer der Lehrmeister war Friedrich Wilhelm I., der sogenannte Soldatenkönig, der seinen Untertanen Pünktlichkeit und Gehorsam einbleute, ihnen unter Androhung von Prügel befahl, ihn zu lieben, und der kostbare Kleidung und Volksfeste verbot. »Redlich, fleißig, schlicht und gut / War, der hier im Grabe ruht«, kann man auf märkischen Grabsteinen von Anfang dieses Jahrhunderts lesen, und auch in gereimten Todesanzeigen von heute wird Fleiß und Genügsamkeit der Verstorbenen am meisten gelobt.

Die Landschaften der Mark, die zwischen sandigen Höhen (Plateaus genannt oder Platten) und feuchten Niederungen wechseln, haben der Eiszeit ihre Vielgestaltigkeit zu verdanken. Die tauenden Gletscher, die End- und Seitenmoränen und Urstromtäler mit Flüssen, Sümpfen und Seenketten zurückließen, mischten so viele Feldsteine unter den Sand der Äcker, daß die Arbeit des Steineaufsammelns nie weniger wurde; jede Pflugschar warf und wirft sie nach oben, weshalb die Bauern früher auch dachten, sie wüchsen nach. Als Baumaterial waren sie unverwüstlich und billig. Mit Hilfe von Kalk, der in Rüdersdorf schon von den Zisterziensern abgebaut wurde, entstanden aus diesen Granitbrocken, die anfangs sauber zu Quadern behauen, später nur noch gespalten und unregelmäßig vermauert wurden, die ersten, meist wehrhaften Kirchen, von denen viele, weil ihnen Brände, Blitzschläge und Krieg nur wenig anhaben konnten, heute, wenn auch vielfach verändert, noch stehen. Auch Kirchhofs- und Stadtmauern, Tortürme und Wohnhäuser wurden aus Feldsteinen errichtet, und als Straßenbefestigung war im 19. Jahrhundert das sogenannte Katzenkopfpflaster üblich. Auf Dörfern, abseitigen Landstraßen und Kleinstadtgassen trifft man solche autounfreundlichen, aber dem Auge wohltuenden Straßendecken aus rötlichem, grauem oder fast schwarzem Granit noch an.

Findlinge nennt man die Steinbrocken, wenn sie größer sind als gewöhnlich. In vorgeschichtlicher Zeit setzte man aus ihnen die Hünengräber zusammen, die man nicht nur in Pommern und Mecklenburg findet, sondern auch in der nördlichen Mark. Als märkisches Weltwunder wurden seit jeher die zwei riesigen Markgrafensteine in den Rauenschen Bergen bei Fürstenwalde betrachtet, deren einer im vorigen Jahrhundert gespalten und zu einer Granitschale gestaltet wurde, die noch heute im Berliner Lustgarten steht.

Havelberg war, neben Brandenburg, die erste deutsche Stadt auf märkischem Boden. Der ursprünglich romanische Dom wurde 1170 geweiht. Er steht auf einer Anhöhe über der Havel und ist von weither zu sehen.

Die großen Sumpfflächen der Mark, als Luch (mit langem U) oder Bruch bezeichnet, wurden in den letzten dreihundert Jahren durch staatliche Deichbau- und Meliorationsmaßnahmen fast ausnahmslos in fruchtbare Felder und Weiden verwandelt, was zwar den Wohlstand der Bauern mehrte, der Vielfalt von Flora und Fauna aber nicht gut bekam. Das Havelländische Luch, das größte von ihnen, oder das Oderbruch, von dem Friedrich der Große angeblich einst sagte, durch seine Kultivierung habe er ohne Krieg eine Provinz erobert, zeigen sich meilenweit als eine vollkommene, durch Gräben, Deiche und Straßen geometrisch durchkreuzte Ebene von melancholischem Reiz. Die Monotonie dieser Kulturlandschaft, die man beim Durchfahren auf Straßen- und Bahndämmen empfindet, schwindet sofort, wenn man sich, zu Fuß, den Details widmet: den kreisenden Bussarden unter dem weiten Himmel, den Koppelzäunen, an denen die Wege enden, dem hinter Büschen versteckten Tümpel, den Binsen im Graben, der Viehtränke an einem vereinzelt stehenden Baum. Im Oderbruch ist der Strom immer hinter Deichen verborgen, im Havelland aber kann man erleben, daß man zwar nicht den Fluß sieht, wohl aber die Schiffe, die auf ihm fahren; wie von unsichtbaren Kräften getrieben, bewegen sie sich gemächlich über die Wiesen fort.

Die Kiefern (poetisch: Föhren, volkstümlich und falsch: Fichten) sind auf den Sandplateaus und erosionszerfurchten Hügeln zu Hause, die jungen Bäume, Kuscheln genannt, dicht beieinander, die von höherem Alter in lichterer Stellung, aber immer stramm aufrecht in Reih und Glied. Nur am Waldrand, an Seeufern oder auf ödem Dünengelände, wo ständige Trockenheit systematische Aufforstungen verhindert, entfalten Einzelstücke mit borkigen Stämmen und mächtigen, weitausladenden Ästen ihre bizarre Schönheit, die immer Düsteres, Melancholisches hat. Anders als Buchen, Lärchen und Fichten, die auch vorkommen, aber nur selten, nehmen die leichten und heiteren Birken auch mit sandigen Standorten vorlieb. Im Dunkel der Kiefern bilden sie manchmal freundliche Inseln, oder sie fassen, oft zwei- oder vierreihig, eintönige Forstwege mit dem Weiß ihrer Stämme und dem helleren Grün ihres Laubes ein. Obwohl in den letzten Jahrzehnten durch Harzgewinnung und Abholzungen vieler alter Bestände Raubbau getrieben wurde, hat sich die Waldfläche der Mark nicht vermindert; sie ist noch immer die größte, die es im deutschen Ostelbien gibt. Zu Fuß oder per Rad kann man, ohne einen Menschen zu treffen, stundenlang über sandige Waldwege wandern, doch werden Stille und Einsamkeit in den meisten Fällen dort enden, wo zwischen den schwärzlichen Kiefernstämmen ein See aufblitzt.

Die vielen Seen, fast immer von Wäldern umgeben, sind die Schmuckstücke der Mark, aber auch ihre gefährdetsten Stellen; ihre Schönheit, die Eigenheimbauer, Wochenendsiedler, Zeltbewohner und Motorbootfahrer anzieht, macht sie durch Vernichtung der Schilfgürtel und durch Abwässer kaputt. Bei denen, die von Flüssen durchflossen werden, die wie die Spree, von weit her, aus Gegenden mit mehr Industrie kommen, begann die Verschmutzung schon in der ersten Jahrhunderthälfte, die anderen, die keine oder nur kurze Zuflüsse haben, waren noch in den fünfziger Jahren wenig besucht und glasklar. Jetzt sind ihre Ufer zum Teil nicht mehr erreichbar, weil Villensiedlungen, Kleingartenanlagen und Ferienheime sich an ihnen breitgemacht haben; betonierte Straßen führen zu Campingplätzen; die Abgeschlossenheit militärischer Sperrgebiete läßt die Frage entstehen, ob die Seen in ihnen noch existieren; und fast überall ist die Abwässerreinigung schlecht. Der größte märkische See, der Scharmützel, seit jeher berühmt für sein klares Wasser, hatte den Bau der Landhaussiedlung Bad Saarow, wo in den zwanziger und dreißiger Jahren viele Berühmtheiten aus Berlin (Max Schmeling und Käthe Dorsch zum Beispiel) sich Villen bauten, heil überstanden, bis in den letzten Jahrzehnten in Wendisch Rietz ein riesiges Jugenderholungszentrum gebaut wurde, das die Wasserqualität des Sees sehr beeinträchtigt hat.

Überall in der Mark sind Spuren der Geschichte Preußens zu finden, hier das Grab des Reitergenerals Hans Joachim von Zieten in Wustrau, am südlichen Ende des Neuruppiner Sees.

Wer sich heutzutage aufmacht, um die Mark Brandenburg zu erkunden, reist, auch wenn er es nicht vorhat, auf Fontanes Spuren, und zwar nicht nur, weil er Fontanestraßen, Fontaneparks, Fontanenaturlehrpfaden, Fontanezitaten und Fontanedenkmälern häufig begegnet, sondern auch, weil er in den Dunstkreis des von Fontane geschaffenen, oder zumindest bewußt gemachten, Mythos dieser Landschaft gerät. Durch seine Wanderungen durch die Mark Brandenburg wurde diese zur historischen Landschaft, durch seine Romane, die sie als Hintergrund haben, kam eine literarische Dimension hinzu. Er brachte die Ereignisse und Personen der brandenburgisch-preußischen Geschichte mit den Orten, an denen sie geschahen und wirkten, zusammen. Als er sich im vorigen Jahrhundert für seine fünf dicken Bände der Wanderungen, die eigentlich Fahrten (vor allem im Kutschwagen) waren, den Stoff beschaffte, war er nicht etwa blind für die Schönheit der Landschaft, die vor seiner Zeit meist als langweilig und öde empfunden wurde, sein Hauptinteresse aber galt der Geschichte und den Geschichten, die sich an diesen Orten ereignet hatten und sich erzählen ließen, Geschichten vom märkischen Adel und den preußischen Königen ganz obenan. Die Geschichte der Mark nicht nur zu kennen, sondern sie auch zu lieben, betrachtete er für den Reisenden als ganz unerläßlich. Die Ruinen eines Zisterzienserklosters wußte er ästhetisch und kunsthistorisch durchaus zu rühmen, aber lebendig für ihn wurden sie erst, wenn die Sage von einem von Slawen erschlagenen Abt hinzukam oder die Liebesgeschichte von Nonne und Mönch. Die Sandhügel zwischen Linum und Hakenberg schienen ihm für den unwissenden Reisenden nur zum Einschlafen geeignet; weiß dieser aber, daß hier die Schlacht von Fehrbellin tobte und Prinz Friedrich von Homburg (der aus Kleists Schauspiel, nur anders) an dieser Stelle Geschichte machte, wird er alles in anderer Beleuchtung sehen. Die Ruppiner Schweiz wird, so schön sie auch ist, durch eine erlebte Romanze des Kronprinzen Friedrich an Reiz noch gewinnen; und Dorf und Schloß Paretz werden erst durch die Kenntnis von den glücklichen Tagen, die die Königin Luise hier erlebte, zum Anziehungspunkt.

Die Schönheit der meist von Wäldern umgebenen märkischen Seen hatte in unserem Jahrhundert eine starke Bebauung zur Folge, so daß stille, natürliche Seeufer selten geworden sind.

Wer heute hier so kenntnisreich reist, wie Fontane reiste, wird, wie er, Gewinn davon haben; es wird sich in ihm aber auch Trauer regen; den Gedanken, die alte Zeit sei die bessere gewesen, wird er mit der Erkenntnis bekämpfen müssen, daß Fontane das damalige Elend entweder nicht sah oder es verklärte; als Fontane-Kenner wird er sich an das Altersgedicht Veränderungen in der Mark erinnern, in dem eine Gruppe von Hermunduren, die vor den Slawen einmal an Spree, Nuthe und Havel saßen, aus Sehnsucht nach der Mark aus Walhall Urlaub nehmen, ihn aber früher beenden als vorgeschrieben und am Schluß eine Erklärung abgeben, die der Tourist von heute mit größerem Recht wiederholen könnte:

»Ihr Rücktritt ist ein verzweifeltes Fliehn.

Wie war es? fragt teilnahmsvoll Odin,

Und der Hermundure stottert beklommen:

Gott, ist die Gegend runtergekommen.«

Grund dafür, daß jede Fahrt in die Mark melancholisch endet, sind nicht nur Zersiedlung und Umweltverschmutzung, sondern auch die Verluste an historischen Denkmälern, die in diesem Jahrhundert wohl größer waren als je zuvor. In entsetzlicher Weise hat der Zweite Weltkrieg gewütet. Potsdam und Rathenow litten stark durch Bombenangriffe, und östlich Berlins wurden fast alle Städte, besonders stark Fürstenwalde, Schwedt, Frankfurt und Wriezen, in den Kämpfen des Frühjahrs 1945 zerstört. Im Oderbruch, wo das Morden am längsten tobte, sind auf Schritt und Tritt noch Spuren der Schreckenszeit sichtbar, und auch die Kirchenruinen von Müncheberg, Beeskow und Wriezen, die KZ-Gedenkstätten, die sowjetischen Kriegsgräber in vielen Orten und der deutsche Soldatenfriedhof in Halbe, wo die letzte sinnlose Vernichtungsschlacht stattfand, zeugen davon.

Aber mit dem Krieg war die Zeit der Verluste noch nicht zu Ende. Es folgten die Zerstörungen eines ideologischen Feldzuges, dem auf dem Lande mehrere Adelssitze, in Potsdam die Ruinen des Stadtschlosses und der Garnisonkirche zum Opfer fielen, und dann wirkten vierzig Jahre lang Mangel und Desinteresse, Pietätlosigkeit und schlechter Geschmack. Das Bonmot, daß Geldmangel der beste Denkmalsschutz sei, konnte nur im Westen erfunden werden, hier in der Mark dagegen, wo auch die Armut Grund dafür war, daß historisch Wertvolles, oder doch Merkwürdiges, dem Verfall überlassen wurde, konnte man sich doch mit dieser Weisheit der Reichen trösten; denn der technische Fortschrittswille, der durch die Sucht nach Modernisierung und Perfektion nicht weniger zerstörerisch wirken kann als der ideologische, blieb dieser Gegend tatsächlich bisher weitgehend erspart. Keine märkische Kleinstadt wird von Autobahnen zerschnitten, in vielen aber verrotten die Altstadthäuser oder sind bereits abgerissen. Die Chausseen, die sich oft in schlechtem Zustand befinden, werden noch immer von herrlichen alten Bäumen beschattet, und den Dörfern sieht man noch an, daß es welche sind.

Während die Potsdamer Schlösser und auch das Schloß Rheinsberg notdürftig gepflegt und erhalten wurden, sind die Herrenhäuser der ehemaligen Rittergüter, die Jahrhunderte hindurch die administrativen und kulturellen Zentren des Landes waren und auf denen bis 1945 teilweise noch die Bredows und Knesebecks, die Zietens, Marwitz’ und Hardenbergs saßen, im Lauf der Jahrzehnte in ihrer Mehrzahl zu ganzen oder halben Ruinen geworden; doch gibt es einige, wie das in Wiepersdorf (wo Bettina und Achim von Arnim begraben liegen) und das in Neuhardenberg, die fachgerecht restauriert wurden, und andere, wie Paretz, die man rücksichtslos umund anbaute, bis alles Individuelle verschwand.

Das Bistum Brandenburg wurde schon 948 von Otto I. gegründet, der erste Dom aber im Slawenaufstand von 983 zerstört. Mit dem Bau des romanischen Doms St. Peter und Paul auf der Havelinsel wurde 1165 begonnen, die romanische Anlage aber im 14. und 15. Jahrhundert zu einer spätgotischen gemacht.