9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Spanisch

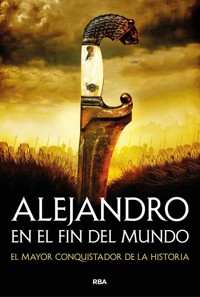

Alejandro: el astro fulgurante que atraviesa el mundo Antiguo Hace veintitrés siglos vivió un muchacho que recibió una herencia formidable de su padre asesinado: el trono de Macedonia, la hegemonía sobre Grecia y el primer ejército profesional de la Antigüedad. Con apenas veintidós años dejó su tierra y a su madre para no volver a verlas jamás, impulsado por la ambición de apoderarse del mayor imperio del mundo, Persia. Durante once años de guerra vivió en el peligro y el combate constantes, luchó en desiertos abrasadores y en montañas nevadas, y a los treinta y tres era el mayor conquistador que ha conocido la historia, emperador de dominios tan vastos como jamás se habían visto. Había recorrido más de 20.000 kilómetros y planeaba continuar hasta el fin del mundo. ¿Cómo sería la realidad actual si hubiera conseguido su sueño? Solo podemos imaginarlo, pero veintitrés siglos después sus hazañas todavía nos asombran.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 714

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

ALEJANDRO EN EL FIN DEL MUNDO

EL MAYOR CONQUISTADOR DE LA HISTORIA

© del prólogo: Josep Maria Casals, 2024.

© del texto de La forja de un líder: Ignacio Borja Antela e Ignacio García Orozco.

© del texto de La batalla decisiva: Esteban Berbel.

© del texto de En el fin del mundo: Luis Villalón.

© del texto de Los últimos días de Alejandro: Josep Maria Casals.

© de los apéndices: Luis García.

Ilustraciones: Bianca Yéspica, Diego Olmos, William Borrego.

Diseño de la cubierta: Lookatcia.

© RBA Coleccionables, S.A.U.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2024.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

rbalibros.com

Primera edición: octubre de 2024.

ref: obdo390

isbn: 978-84-1132-921-7

aura digit • composición digital

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

Índice

Prólogo

1. La forja de un líder

2. La batalla decisiva

3. En el fin del mundo

4. Los últimos días de alejandro

Genealogía de Alejandro Magno

Las conquistas de Alejandro

Cronología

Biografías

Fuentes

Lecturas recomendadas

Navegación estructural

Cubierta

Portada

Créditos

Índice

Comenzar a leer

Lecturas recomendadas

Prólogo

Los superlativos no son mera retórica cuando se habla de Alejandro. Tenía apenas veintidós años cuando dejó su Macedonia natal para enfrentarse al imperio más grande del mundo. Siguió más de una década de guerra que lo convirtió en el mayor conquistador de la historia. Luchó en desiertos abrasadores y en montañas nevadas, y murió cuando planeaba nuevas campañas, a los treinta y tres, tras recorrer más de 20.000 kilómetros (dos veces la distancia entre el frontal atlántico europeo y Japón) en campañas agotadoras jalonadas por combates incesantes.

Que se convirtiera en leyenda se lo debemos a él mismo. En el año 336 a.C., su padre Filipo fue asesinado en una turbia conjura de la que sabemos muy poco. De él heredó cuatro cosas: el trono de Macedonia, la hegemonía sobre Grecia, el primer ejército profesional de la Antigüedad y la proyectada invasión de Persia, el único reino que podía limitar las ambiciones macedónicas. El azar ofreció al joven príncipe la oportunidad de convertirse en el caudillo militar más célebre de la historia, al ocupar el puesto destinado a Filipo como comandante de la campaña persa. Pero esa oportunidad de nada le habría valido si, como relata la primera parte de este libro, titulada «La forja de un líder», aquel muchacho no hubiera demostrado sobradamente los rasgos que lo iban a caracterizar como conquistador: su valor y sus aptitudes militares en batallas como la de Queronea; su carácter implacable, manifestado en la destrucción de Tebas, y la capacidad diplomática que ilustra su perdón a la rebelde Atenas.

Su formación y experiencia lo prepararon para dirigir el mejor ejército que había conocido el mundo hasta entonces, y también para gobernar las tierras que fue conquistando tras victorias como las del Gránico, Issos o Tiro. Pero fueron su temple, su audacia y su visión táctica en el formidable choque de Gaugamela —la verdadera madre de todas las batallas— lo que le valió el dominio de Asia. A esta parte de la historia, la lucha contra un Imperio persa cincuenta veces mayor que el reino de Macedonia, está dedicada la segunda sección del libro, «La batalla decisiva», que se cierra con Alejandro convertido en soberano de Persia tras el desgraciado final del rey Darío III a manos de unos traidores, a quienes el macedonio castigó como nuevo rey de Asia.

A partir de aquí, la aventura de Alejandro es doble. Por un lado, emprende una serie continuada de campañas de conquista que parecen guiadas por el deseo de llegar a los límites del mundo conocido y que dejan exhausto a su ejército. Agotados, sus soldados exigen poner fin a esa secuencia interminable de guerras que los había llevado hasta Pakistán. Es la primera derrota verdadera de Alejandro, que debe volver sobre sus pasos. Por otro lado, el caudillo experimenta una transformación personal: poco a poco deviene un soberano despótico, que parece convencido de su naturaleza semidivina mientras asume el ceremonial real persa, ve conspiraciones a su alrededor y desconfía de la lealtad de sus hombres. Este doble viaje —a la conquista de un horizonte siempre huidizo, y hacia una recelosa autocracia— se recoge en la tercera parte, que da título al libro, «Alejandro en el fin del mundo».

Nunca sabremos la forma que habría adoptado el Imperio de Alejandro, con tan exiguo número de macedonios para controlar un tercio del mundo conocido y con tan escaso interés como el que el rey demostró por las tareas de gobierno. Murió en Babilonia —su nueva capital, en el centro de sus vastos dominios asiáticos— cuando planificaba la conquista de Arabia, sobre la que no dejó de dar órdenes hasta que la enfermedad lo dejó sin habla. Falleció en el verano del 323 a.C. Al período final de su vida y la cuestión de si fue asesinado o simplemente enfermó está dedicada la parte final, «Los últimos días de Alejandro».

Ni sus dos vástagos ni su imperio le sobrevivirían, aunque sí lo hizo su leyenda, que lo convirtió en un héroe de dimensiones míticas. Más aún: se le rendiría culto como a un dios, situado más allá de los límites impuestos a los mortales. Esta idea del soberano divinizado llegaría a la Roma imperial a través de sus sucesores, los monarcas helenísticos.

Quizá lo más interesante de Alejandro es la forma en que sus hechos nos interrogan y nos permiten interpretar nuestro presente. Así, podemos considerar su campaña contra Persia como el primer hito victorioso de un Occidente que se quiere racional y defensor de valores positivos (libertad, cristianismo…) frente a un Oriente visto como despótico y considerado inferior tecnológica, moral e incluso racialmente. En tal sentido, las cruzadas medievales, la lucha de varios siglos contra el Imperio otomano o contra el Irak a finales del siglo xx no serían sino avatares de un conflicto milenario. No es casualidad que Julio César, admirador de Alejandro, hubiese preparado una vasta campaña contra el poderoso Imperio parto de Oriente, que no pudo encabezar porque fue asesinado justo antes de emprenderla.

Las conquistas de Alejandro también plantean el valor de nuestra mirada sobre el ayer y el hoy, pues toda conquista entraña muerte y destrucción. Alejandro, César o Napoleón son admirados como estrategas y conquistadores aunque dejaron tras ellos ríos de sangre. ¿Cómo juzgará el tiempo a quienes hoy se sirven de la conquista para labrarse su propio pedestal en la historia?

JOSEP MARIA CASALS MESEGUER

Director de la revista Historia National Geographic

primera partela forja de un líder

Alejandro Magno es uno de los nombres propios que con más fuerza han dejado su impronta en las páginas de la historia. Su influencia puede notarse en personajes tan notables como Julio César, Napoleón o Fidel Castro, por poner solo algunos ejemplos de entre la lista de admiradores del macedonio. Sin embargo, todas sus biografías se centran casi exclusivamente en los méritos de sus campañas militares, en sus gestas contra el Imperio persa o en la expedición que llegó a la India. Son pocas las que se han preocupado sobre el modo en que Alejandro llegó a ser Magno. ¿Cómo un muchacho de tan solo 21 años tuvo el valor de iniciar una guerra contra el imperio más imponente de su tiempo, que se extendía del Mediterráneo al Índico? ¿De dónde surge, en realidad, este Alejandro que marca, con su éxito, un punto y aparte en la historia de la humanidad, escribiendo con letras indelebles sus éxitos para la posteridad?

El presente libro comienza observando la formación de Alejandro, desde su contexto y el de su Macedonia natal, pasando por su educación y descubrimiento del mundo, hasta las circunstancias por las que acabaría enfrentándose a su padre, defendiendo a su madre, y finalmente heredando la corona y convirtiéndose en jovencísimo rey. Es una historia poblada por personajes como Aristóteles, Demóstenes, Epaminondas o el gran Mausolo de Halicarnaso, además de los amigos de la infancia de Alejandro, como Hefestión o Pérdicas, y, sobre todo, sus padres, Filipo II y Olimpia de Epiro, auténticos responsables en última instancia del bravo carácter indómito que conduciría a Alejandro a la gloria.

Asimismo, para comprender a Alejandro hay que comprender un poco la Grecia de su tiempo, además de la emergencia de un reino como el de Macedonia, que hasta Filipo II había sido un territorio marginal, sin importancia en el equilibrio de potencias del conjunto de ciudades griegas, con Atenas y Esparta a la cabeza. Y Grecia no puede entenderse tampoco sin saber de aspectos de su cultura, por lo que este este relato es también la descripción de un momento de la historia helena. Un relato que permite comprender las razones de Macedonia para iniciar una campaña militar contra Persia, el omnipotente imperio que, desde el corazón de Asia, interfería constantemente en las vidas de los griegos.

Una atención especial reciben dos aspectos fundamentales del momento, como son, de una parte, la religión y la espiritualidad griega, y de otra, la actividad militar. Filipo fue, efectivamente, un revolucionario en el arte de la guerra, al inventar una nueva formación, la falange macedonia, que se reveló como imbatible hasta la llegada de Roma. En cuanto a los dioses griegos, su omnipresencia en la rutina y usos de la vida cotidiana les conferían un papel preponderante, que la estricta piedad de Alejandro hacia lo divino, heredada de su madre, no hizo más que reforzar.

En definitiva, el viaje arranca un instante antes de que comience la leyenda de Alejandro. Antes de que lleguen los éxitos, las intrigas en Asia o los romances con generales o cautivas, Alejandro fue también un niño envuelto en circunstancias que marcaron su carácter y, sobre todo, su convicción en la victoria que obtendría para convertirlo en el hijo de la fortuna.

ILa cuna de Alejandro

Las leyendas sobre la grandeza de Alejandro Magno se remontan incluso al tiempo precedente a su nacimiento, cuando ciertos prodigios señalaron el glorioso destino del niño, aunque la mayor responsabilidad sobre la personalidad de Alejandro se debió seguramente a la influencia de sus excepcionales padres.

Olimpia, princesa de Epiro y esposa de Filipo II de Macedonia, vivía con inquietud los últimos días de su embarazo. Desde que quedó encinta se habían sucedido distintos prodigios que anunciaban el carácter excepcional del hijo que llevaba en su seno. Entre esos hechos extraordinarios, el historiador griego Plutarco refirió que la princesa se supo embarazada después de que un rayo cayera sobre su vientre sin causarle el mínimo daño. También se cuenta que su marido, Filipo, soñó que sellaba el vientre de su esposa con la efigie de un león, imagen profética que, según fue interpretada en su momento, aludía a la fortaleza y el valor futuros de su hijo, un rey indómito cuyas conquistas marcarían un profundo cambio en la historia de la humanidad.

Más allá de la poca verosimilitud que una mente contemporánea pueda dar a estas interpretaciones fantasiosas, cabe tener en cuenta que los antiguos griegos eran un pueblo muy dado a consultar con los oráculos, intérpretes de la voluntad de los dioses. Aquellas gentes de la Hélade, ricos y pobres, servidores y poderosos, por igual prestaban una atención especial a cualquier suceso que pudiera considerarse augurio, es decir, una señal o advertencia enviada por la divinidad. De ahí que los sucesos coincidentes con el embarazo de Olimpia fuesen considerados por sus contemporáneos prueba de que el niño que estaba en camino disfrutaría de un destino especial.

Por si lo anterior fuera poco, los augurios se prolongaron durante el mismo día del parto: también cuenta Plutarco que en esa jornada se conoció la noticia de tres triunfos macedonios, como fueron la victoria del general Parmenión frente a los ilirios (habitantes de la costa adriática oriental); la conquista de Pidna, ciudad del noreste de Grecia; y la victoria del carro de Filipo en una carrera de los Juegos Olímpicos, tres hitos que los sacerdotes interpretaron como referidos a la futura grandeza del neonato. A todo ello se sumaba, a decir de otros autores griegos, que en la misma fecha fue destruido por un incendio el templo de Ártemis en Éfeso (considerado una de las siete maravillas del Mundo Antiguo), y que la diosa, protectora de los alumbramientos, nada pudo hacer para evitar el desastre de su santuario porque estaba en la cabecera del lecho de Olimpia, atendiéndola en el parto.

Con toda probabilidad, las señales que precedieron o acompañaron al nacimiento de Alejandro fueron concebidas más tarde, y en vida de este, como una contribución al engrandecimiento de su mito; una justificación propagandística de su poder absoluto, orquestada con intención aduladora por aquellos contemporáneos que buscaron provecho en el favor del rey. Pero sus ficciones cumplieron a la perfección con el objetivo que perseguían, no cabe duda de ello.

Valga decir que hubo también una leyenda negra, si cabe así llamarla, en torno a la paternidad del héroe macedonio, relacionada con la presencia del mago egipcio Nectanebo en la corte de Pela (la capital de Macedonia, cuyas ruinas pueden visitarse en las cercanías de Tesalónica, al noreste de Grecia). En realidad, el hechicero no era otro que el faraón Nectanebo II, exiliado tras la invasión de su país por los persas. Transformado en la serpiente de Amón (la deidad principal del panteón egipcio), el mago-faraón convenció a Olimpia de que ambos podrían engendrar un hijo que salvara de los persas a sus respectivos países, a lo que se prestó la reina sin ningún reparo. Nadie sabe si esa petición tuvo lugar en realidad, pero se insiste en que la princesa no fue remisa a la demanda. Del fructífero encuentro nacería Alejandro, según la versión ofrecida por Pseudo Calístenes en su obra Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia (siglo iii d.C.).

La pretendida infidelidad de Olimpia a su esposo Filipo quedaría excusada, en las circunstancias referidas, porque Nectaebo estaba poseído por el espíritu de Amón, que sería el verdadero padre de Alejandro. Por lo tanto, hasta el supuesto desliz matrimonial de su madre se argumentaba como fruto de un prodigio divino. Una vez más, todo apuntaba a que el recién nacido príncipe poseía cualidades sobrehumanas.

Lo cierto es que mejor nombre no se le pudo imponer al neonato: el patronímico Alejandro deriva de dos palabras griegas, el verbo alexein (cuidar, proteger) y el sustantivo aner (genitivo andros, «hombre»), con lo cual significa «el protector de los hombres», sentido que define perfectamente el destino que le estaba reservado como gran líder de su pueblo y de uno de los ejércitos más célebres de la Antigüedad, que expandió sus dominios desde los Balcanes hasta el río Indo.

En los confines de Grecia

El niño que pasaría a la historia como Alejandro Magno nació en la ciudad macedonia de Pela el 20 o 21 de julio del año 356 a.C. Situada al norte de la antigua Hélade, la región histórica de Macedonia abarca en la actualidad la parte noroccidental de la Grecia continental. Su territorio se hallaba dividido en dos regiones geográficas de distinta morfología: la Alta Macedonia, situada en el cuadrante occidental del país, era una zona montañosa, mientras que la Baja Macedonia, que ocupaba el área oriental, se extendía sobre llanuras que alcanzaban el mar y contaba con ciudades populosas, entre las que destacaban Egas (la actual Vergina), la capital sagrada, Dion, y, sobre todo, Pela, la urbe que albergaba la corte de sus reyes. Esta vasta geografía contrastaba con el reducido espacio que ocupaban las polis (ciudades-estado griegas), cuya extensión se limitaba al propio casco urbano y un pequeño terreno perimetral en donde podía haber algunas poblaciones menores.

La variedad física del territorio macedonio reportaba a sus habitantes generosos recursos naturales. Sumado el producto de las fértiles tierras del este, con sus feraces explotaciones agrícolas, a los abundantes prados de los valles occidentales, donde los rebaños podían pacer cómodamente, el resultado, copioso en especie, permitía que el reino mantuviese una estabilidad económica que difícilmente podía apreciarse en sus vecinos helenos. El reverso de esta riqueza era la avaricia que despertaba en los pueblos limítrofes, como las aguerridas tribus ilirias —pueblo de ascendencia celta que habitaba las regiones litorales del mar Adriático— o tracias —otro pueblo de origen celta, asentado en el noreste de la actual Grecia— que con regular frecuencia se adentraban en territorio macedonio en busca de botín, sembrando a su paso la destrucción y el terror. Estas incursiones incidían negativamente en la estabilidad política del reino, y obligaban a mantener una defensa férrea y constante de sus fronteras mediante costosas campañas militares, lo que redundaba en forma de numerosas pérdidas humanas (incluida la muerte de algún que otro monarca macedonio). Por lo tanto, el entrenamiento militar y la preparación para la guerra eran una actividad de capital importancia para la supervivencia de la antigua Macedonia.

En cuanto a la conflictividad interna del mundo griego, plasmada en frecuentes conflictos armados, cabe decir que Macedonia se había mantenido al margen de algunas luchas internas de la Hélade, del mismo modo que no pudo sustraerse a otras, como las guerras médicas —libradas contra el opulento imperio de los aqueménidas entre 490 y 478 a.C.— o la intensa y sangrienta guerra del Peloponeso, el largo conflicto que enfrentó entre 431 y 404 a.C. a las coaliciones militares conocidas como Liga de Delos y Liga del Peloponeso, lideradas, respectivamente, por Atenas —Macedonia figuró entre sus aliados menos leales— y Esparta, triunfadora final.

Los grupos étnicos de la antigua Grecia. Los antiguos griegos se dividían, según su idioma, en cuatro grupos étnicos: aqueos, eolios, dorios y jonios. Todos ellos fueron pueblos migrantes de origen desconocido, que a finales del siglo x a.C. se expandieron desde la Grecia continental hacia las islas del mar Egeo y Chipre.

Singular había sido la actuación de Macedonia con ocasión de las guerras médicas. Desde su aparición en el siglo vi a.C., el Imperio persa se convirtió en el poder hegemónico del Mediterráneo oriental, tanto a efectos diplomáticos como militares. En esa época, su expansión por la península de Anatolia alcanzó las tierras de Jonia, en el litoral occidental de la actual Turquía, donde las polis griegas habían fundado numerosas colonias. La prosperidad económica alcanzada por estas ciudades de la Hélade oriental —Mileto, Samos, Éfeso, Elea, Clazómenas...— propició la formación de sociedades culturalmente muy avanzadas, en cuyo seno nacería el método de análisis racional de la realidad que hoy conocemos como filosofía. Se trataba, por tanto, de presas codiciadas por el Imperio persa, ante cuyo poder militar tuvieron que claudicar las débiles polis jónicas.

Una vez sometida la Jonia, los dominios persas se extendían desde el mar Egeo hasta los márgenes del río Indo, en el oriente de la India, e incluían Anatolia, Mesopotamia y las estepas septentrionales del Asia Central. Pero los monarcas de Persia no veían saciada su voracidad de conquistas, de modo que su incansable política expansionista encontró la sólida oposición de la mayor parte de las ciudades griegas de Europa. Sin embargo, la relación de Persia y Macedonia fue diferente.

Hacia finales del siglo vi a.C., el rey persa Darío I inició una serie de acciones militares para conquistar Escitia, antigua región coincidente grosso modo con las estepas de Ucrania, el sur de Rusia y Kazajistán. Pese al ingente poderío militar desplegado para la ocasión por el Imperio persa, la campaña no obtuvo el éxito esperado, pero Darío aprovechó sus avances en la región para pacificar el territorio de Tracia y dar así sus primeros pasos en lo que parecía un intento de ampliar sus dominios sobre tierras de Europa. Desde territorio tracio, el monarca persa envió una embajada ante Amintas I, rey de Macedonia. El general Megabazo, al mando de los emisarios, solicitó del monarca macedonio «tierra y agua», fórmula que empleaban los persas para asentar simbólicamente su dominio sobre otros pueblos.

Según Heródoto de Halicarnaso, escritor griego del siglo v a.C. considerado como el padre de la historia, el temor a una invasión persa motivó que Amintas se plegara ante las exigencias de Megabazo. Incluso organizó un banquete para agasajar al emisario, sin sospechar el trágico resultado del mismo: el choque cultural entre macedonios y persas estalló durante la celebración, pues los asiáticos estaban acostumbrados a acosar a las mujeres que acudían a este tipo de festejos, y como las féminas presentes eran las esposas, madres e hijas de los anfitriones, la lascivia persa fue considerada como un grave insulto contra el honor y la hospitalidad macedonias. Por ello, el príncipe Alejandro, hijo del rey Amintas y antepasado de Alejandro Magno, reunió a un grupo de jóvenes guerreros que vestían como doncellas pero escondían sus dagas entre los ropajes, y les ordenó masacrar a los huéspedes persas. Momentos antes de la matanza, como medida de precaución, el conspirador hizo salir del salón donde se celebraba el banquete a todas las mujeres y a su padre, el rey Amintas, a fin de eximirlo de cualquier responsabilidad sobre ese crimen que los macedonios consideraban justo pero, de seguro, no iba a contentar al soberano persa... Y la venganza fue culminada tal como se tramó.

El incidente hace pensar en el rechazo del futuro rey Alejandro I a la política sumisa de Amintas. Sin embargo, existen indicios de que, durante su posterior reinado, Macedonia también mantuvo una relación de vasallaje o alianza con respecto al Imperio persa. Así, Alejandro I cedió a su hermana Gigea en matrimonio al oficial persa Bubares, encargado de esclarecer la desaparición de los embajadores. Y no parece coincidencia que, justo a raíz de este enlace y, por tanto, gracias a la influencia diplomática y el apoyo militar persa, el mismo rey macedonio pudiese expandir su reino hacia el noreste, incorporando las ricas minas del monte Disoron, en la región de Cristonia, el curso inferior del río Estrimón.

Esta alianza explicaría la razón de que tropas macedonias formasen parte en algún momento del contingente que el rey persa Jerjes I envió contra la Hélade durante la segunda guerra médica (480-479 a.C.). No obstante, Heródoto afirmó que fue el propio rey Alejandro I quien, embozado y en secreto, se presentó en medio de la noche ante el alto mando de los aliados griegos para revelar el plan enemigo, que conocía de primera mano, contribuyendo de manera destacada a la victoria helena en Platea, un hecho de armas que resultó decisivo para la expulsión de los persas de Grecia. Esta anécdota muestra la doblez que regía las relaciones exteriores del Reino de Macedonia, puesto que, una vez materializados los planes de expansión territorial de su monarca gracias al vasallaje prestado a los persas, Alejandro I no dudó en dar su apoyo a los griegos, alineándose contra sus antiguos señores para expulsarlos de toda la Hélade y, cómo no, del propio territorio macedonio, obteniendo así la plena independencia de su reino.

Este comportamiento tan mudable con respecto a sus relaciones con Persia, sumado a sus peculiaridades étnicas, hacían que los griegos llegaran a identificar a los macedonios con sus belicosos vecinos (ilirios, tracios) y que los consideraran como un pueblo bárbaro, que solo por su vecindad a la Hélade había asimilado algunos rasgos culturales superiores. Pero existían, en efecto, toda una serie de diferencias entre los macedonios y los helenos del sur, tanto étnicas como sociales.

Las cuatro tribus griegas de la época arcaica eran los eolios, los jonios, los aqueos y los dorios. De estos últimos descendían los macedonios, que hablaban una lengua más antigua que la del resto de los griegos, aunque emparentada con el idioma de estos. Y tan ancianas como su lengua eran algunas costumbres macedonias que ya no se practicaban en el resto de Grecia, como la incineración de los muertos en piras funerarias, el rito de iniciación de los muchachos para pasar a la edad adulta —que consistía en matar a un jabalí en solitario— o la costumbre de que el hombre que nunca hubiera matado a un enemigo llevara una cuerda atada al cuerpo hasta que lo hiciera.... A los demás helenos, todos estos hábitos les parecían propios de gente primitiva. Y si los gobiernos de las polis griegas solían estar organizados en instituciones y magistrados públicos con carácter electo (con excepciones como Esparta, donde se combinaba la monarquía y la representación popular), Macedonia se gobernaba mediante un régimen monárquico y aristocrático, y en sus ciudades no había florecido el pensamiento científico, histórico, político y filosófico que distinguía a las polis helenas sobre las demás civilizaciones de la época, por ello monarcas como Alejandro I y Pérdicas trajeron a su corte a poetas como Píndaro y dramaturgos como Agatón o Eurípides. La excepción vendría dada por el gran filósofo Aristóteles, macedonio y preceptor de Alejandro Magno, pero cabe decir que se formó en la Academia de Atenas, dirigida por el griego Platón.

Todas estas diferencias, más o menos importantes según los distintos pareceres, no impedían que el linaje real de Macedonia, la dinastía de los Argéadas (también llamados Teménidas), pretendiera que sus orígenes radicaban en el mítico Heracles, probablemente el héroe panhelénico por excelencia, y, por tanto, que se considerasen a sí mismos como griegos... Aunque no tuvieran el mismo parecer con respecto a sus súbditos.

El fundador histórico de la dinastía real macedonia fue Argeas, personaje del siglo vii a.C., pero el griego Heródoto narró en el libro octavo de su monumental Historia la leyenda de los Argéadas, según la cual tres hermanos de la familia de Témeno, descendientes de Heracles, habían tenido que huir de su ciudad natal, Argos, ubicada a orillas del Peloponeso, hasta las tierras del norte de Grecia, donde se pusieron al servicio de un rey local cuidando de sus rebaños. Allí se encontraban cuando un extraño prodigio tuvo lugar: mientras preparaba la comida de los Teménidas, la esposa del rey advirtió que la ración del hermano menor duplicaba su tamaño, lo que consideró como una taumaturgia divina. Al explicárselo a su marido, el rey temió que los tres hermanos fueran individuos dotados de tan raras virtudes que pudieran arrebatarle su reino, y los mandó desterrar. Llamados a la corte para comunicarles la noticia, el más joven teménida, Pérdicas, pidió que le pagasen el salario adeudado por sus trabajos, a lo que el rey contestó con sorna que solo les daría el rayo de sol que se colaba entonces en la sala del trono. Sorprendiendo a todos los presentes, Pérdicas agradeció al monarca su generosidad e hizo ademán, cuchillo en mano, de cortar el pedazo de suelo donde caía la luz del rayo solar, que luego simuló guardar en su zurrón. Dándose por pagado se despidió y marchó con sus hermanos, tan sorprendidos por su actitud como el resto de los presentes. El rey temió entonces haber sido víctima de alguna jugarreta que no alcanzaba a comprender, y envió jinetes a la captura del muchacho, pero los Teménidas lograron ponerse a salvo en las montañas, donde hicieron de su guarida una base de operaciones desde la que ellos y sus descendientes conquistarían progresivamente todo el territorio de la antigua Macedonia. De ahí que los Argéadas se considerasen a sí mismos de origen griego, y que justificaran su dominio sobre una serie de pueblos de origen bárbaro gracias al derecho de conquista.

Sin embargo, y a pesar de esta tradición, ni siquiera el origen helénico de los Argéadas fue reconocido unánimemente por los demás griegos. Así, cuando el mencionado rey Alejandro I de Macedonia quiso competir en los Juegos Olímpicos, fue interpelado por los jueces para que demostrara la pureza de su estirpe, pues solo los helenos podían participar en esta célebre competición, a lo que el monarca respondió con el consabido recital de su legendaria genealogía. En esa ocasión, los jueces del evento dieron crédito a su testimonio.

Más allá de esta supuesta patente de helenidad, el mito de la ascendencia heroica de la dinastía macedonia y su complementario, la justificación del poder que ejercían por el derecho de conquista, aquilataba una profunda repercusión política y social, pues confería a sus derechos dinásticos una legitimidad incontestable. Sin embargo, existe una amplia controversia entre los historiadores acerca de cómo estaba estructurado el poder político en el reino macedonio. El filósofo Aristóteles —hijo de Nicómaco, que había sido el médico de corte del rey Pérdicas III— aseguraba que los Argéadas no gobernaban por la fuerza, sino mediante la ley. Esta afirmación hacía referencia a los límites del poder real, uno de los cuales era el consejo de nobles, órgano consultivo que acompañaba al gobernante tanto en la guerra como en la paz; el otro, la asamblea del ejército, representante del pueblo en armas. Se sabe también que la sucesión al trono era hereditaria y patrilineal, pero la entronización del rey precisaba del beneplácito tanto de la nobleza como de la asamblea militar. Por lo tanto, la monarquía macedonia distaba mucho de ser un poder de carácter absoluto, tratándose más bien de un primus inter pares, es decir, el rey era el primero entre sus iguales (los nobles).

La aristocracia de Macedonia componía un círculo íntimo alrededor del rey. Sus integrantes recibían el nombre de «compañeros» (hetairoi), pues acompañaban al monarca en la batalla, conformando habitualmente las fuerzas de caballería del ejército. Constituían también el gran poder económico del reino, dada su condición de terratenientes. Gracias a un sistema con rasgos similares al feudalismo de la Edad Media, las familias nobles dominaban a las gentes que moraban en sus posesiones y tenían la responsabilidad de reclutar fuerza armada para el servicio local o por requerimiento del rey, aunque solían mantener el mando sobre las tropas que aportaban a la guerra. El vasallaje que les rendía el pueblo llano era igualmente supuesto para el vínculo de obediencia que los nobles mantenían con la corona, pero en muchas ocasiones este ligamen tenía más de rivalidad —cuando no de abierto enfrentamiento— que de sumisión.

Los grandes señores acostumbraban a aprovechar los frecuentes conflictos sucesorios, a menudo promovidos por ellos mismos, para tomar partido por uno u otro candidato al trono y obtener a cambio de su apoyo mayores prerrogativas sobre sus dominios, o mayor incidencia y beneficios en la política general de la corona macedonia. Esta dinámica se tradujo en una tensión habitual entre el monarca y la aristocracia, que debilitaba peligrosamente la fortaleza del reino.

En el juego de influencias así establecido, la principal baza ejecutiva de los reyes macedonios estribaba en su condición de comandante en jefe del ejército y, por tanto, responsable y garante de la paz y la seguridad del país. Ya se dijo que esta defensa había sido una necesidad constante a lo largo de la historia del reino, a causa de las frecuentes amenazas externas.

Entre la diplomacia y la espada

A la dinastía de los Argéadas pertenecía el padre de Alejandro Magno, Filipo II (386-332 a.C.), hombre distinguido por su ambición y beligerancia, cualidades que lo convirtieron en un monarca poderoso, conquistador de amplios territorios helenos. Así que de casta le vino al galgo Alejandro su vocación guerrera. El cronista Teopompo, que escribió una historia de Grecia en el siglo iv a.C., afirmaba que nunca Europa produciría un hombre como Filipo, que cambió el mundo griego al someterlo por las armas... Aunque todos sus méritos quedarían eclipsados ante el juicio de la historia, pues se le recuerda menos por sus hazañas personales y más por ser el padre de Alejandro Magno.

Antes del reinado de Filipo II, ya se ha dicho que Macedonia estuvo sometida a la amenaza de las invasiones externas, primero de los ilirios, luego del Imperio persa, más tarde de las polis helenas. Como muestra de ello, el propio Filipo sufrió cautiverio entre 368 y 365 a.C. en la ciudad de Tebas, en calidad de rehén, para garantizar la fidelidad de su hermano, el rey Pérdicas III, a la alianza macedonia con los tebanos. Veleidades del destino, esa estancia forzada en la que era polis hegemónica de la época le sirvió al joven Filipo para adquirir una esmerada formación como guerrero, recibida de Epaminondas. A este caudillo militar y estadista tebano se debió la creación de la táctica de la falange oblicua, una formación compacta de guerreros armados con lanza y escudo, que podía tener entre 25 y 50 filas de profundidad. Gracias a este despliegue de fuerzas, Epaminondas venció a los espartanos y sus mercenarios de otras polis en las batallas de Leuctra y Mantinea, libradas en 371 y 362 a.C.

Filipo también trató en Tebas con Pelópidas, otro destacado hombre de guerra además de plutócrata, amigo y colaborador de Epaminondas.

Las enseñanzas militares recibidas de los tebanos fueron de gran utilidad para el futuro rey, una vez que este se decidió a cumplir con su principal objetivo político: la unificación de Grecia bajo el dominio de Macedonia. Propósito nada humilde, cuya realización precisaba de una formidable potencia militar.

En 358, Filipo se convirtió en regente del monarca macedonio, su sobrino Amintas IV. Dada la minoría de edad del rey (apenas tenía seis años), este cargo lo convertía en el verdadero director de los asuntos de gobierno. Pero nada se le presentaba fácil, pues su mandato se inició en un escenario interno de caos. Como muestra de la dificultades inherentes al mandato, valga saber que sus dos hermanos mayores, Alejandro II y Pérdicas III, habían gobernado entre ambos un periodo de tan solo diez años, y que los dos perecieron a causa de intrigas y conflictos militares. Su inmediato predecesor, Pérdicas, murió en plena batalla al mando de un ejército de 4.000 hombres, cuando intentaba frenar la invasión de Macedonia por Bardilis, el poderoso rey de los dardarios, una de las tribus ilirias que asaltaban con frecuencia las fronteras macedonias. También los tracios habían aprovechado las circunstancias para traspasar las lindes orientales del reino y destruir a su voluntad cuanto encontraban a su paso. Asimismo, la estabilidad del trono estaba en riesgo, pues existían diversos pretendientes apoyados por facciones nobiliarias. Y para colmo de males, a estas presiones se unían las ejercidas por las principales polis de Grecia: Esparta, Atenas y Tebas, así como la vecina Tesalia, tenían un interés estratégico en la política de alianzas macedonia y vigilaban con atención los primeros pasos del nuevo gobernante.

Filipo no tardó en demostrar que era un político de carácter tenaz, dotado con habilidades diplomáticas para gestionar los asuntos de la política exterior. En principio, y para evitar que prosiguieran los ataques ilirios, acordó su propio matrimonio (358 a.C.) con una princesa de ese pueblo, de nombre Audata, mientras que, de otra parte, ofreció acuerdos y tributos a los tracios, para que se retirasen de los territorios orientales de Macedonia que mantenían bajo su poder.

Cabe hacer constar que no era la primera vez que un miembro del linaje argéada eludía el uso de las armas mediante un matrimonio que pacificase sus generalmente tensas relaciones con los siempre belicosos ilirios. La propia madre de Filipo, Eurídice, pertenecía a este pueblo según algunos autores antiguos. Aunque pudiera ser que la atribución de ese origen no fuera sino una maniobra más de los enemigos griegos del rey macedonio, para desprestigiar al futuro monarca desde su propio nacimiento. O incluso de una calumnia de origen interno, en un contexto de lucha por la legitimidad para la sucesión.

Otro frente de conflicto pendiente de cierre estaba representado por la nobleza de la Alta Macedonia, litigio que Filipo se dispuso a solventar con un nuevo matrimonio. Aunque existe cierta controversia al respecto, la segunda esposa de Filipo fue seguramente una joven de no más de 16 años, Fila, de la que poco sabemos salvo que era miembro de la importante familia de los Derdas, originaria de la región altomacedónica de Elimia, que en tiempos remotos había sido un reino independiente hasta ser conquistada por los Argéadas. Derdas y Macatas, hermanos de Fila, fueron personajes destacados de la aristocracia macedonia, con cargos de gran responsabilidad en la administración territorial de Filipo, quien necesitaba la lealtad de aquellos patricios para unificar las fuerzas internas del reino.

La simultaneidad de estos casamientos se debió a que los reyes de Macedonia —en rigor, Filipo aún no lo era, aunque ya ejerciera como tal— practicaban la poligamia, sobre todo con fines diplomáticos, pero también para garantizar la sucesión de la línea dinástica. No obstante, a menudo había significado esta costumbre un mayor número de pretendientes y, por tanto, un riesgo constante de luchas internas por la sucesión al trono. Cuantos más príncipes, mayor riesgo de fratricidio.

A un propósito diplomático respondieron también las nupcias con Filina de Larisa, que debieron tener lugar alrededor del año 358 o 357 a.C. El historiador romano Justino —vivió cinco siglos más tarde, por lo que su testimonio puede considerarse dudoso— la describió como bailarina y prostituta. Ciertamente, los gustos y la voracidad sexual que se le atribuyeron en la Antigüedad a Filipo podrían justificar el matrimonio con una meretriz. Sin embargo, parece que Filina fue en realidad una mujer tesalia de origen noble. Siguiendo la política de seguridad territorial a través de sus matrimonios, el soberano macedonio trató de asegurar con estas nupcias la frontera meridional de Macedonia mediante una alianza con los Alévadas, un importante clan de Tesalia (región griega limítrofe con el sur de Macedonia) que pretendía conspirar contra la autoridad de los tiranos de la ciudad de Feras. Filina fue parte de ese acuerdo. De su relación con Filipo nació el varón primogénito del rey, Arrideo.

Aparte de su política de seguridad diplomática, Filipo también se dedicó de pleno a los asuntos internos del país. En 359 a.C. depuso a su sobrino para sustituirlo en el trono, pero, contrariamente a la sangrienta costumbre que acompañaba en Macedonia a estos cambios dinásticos, que solían sellarse con sangre, el nuevo soberano no eliminó físicamente a su predecesor. Bien al contrario, le dio en matrimonio a una de sus hijas, Cinane, concebida de su unión con Audata.

Filipo no fue, empero, tan generoso con todos. Como se ha dicho, la mejor tradición de la dinastía de los Argéadas incluía la muerte de cualquier posible pretendiente al trono y la eventual compasión del nuevo rey no iba a convertirlo en un completo heterodoxo, por lo que a esta costumbre respecta. Uno de esos pretendientes era Argeo, quien había reinado durante dos años (393-392 a.C.) con el nombre de Argeo II, gracias a la ayuda de los ilirios, que se aliaron con él para derrocar a Amintas III, padre de Filipo. Cuando este accedió al trono, Argeo conspiró ante los atenienses para que le ayudaran a recuperar el trono, se supone que con valiosas promesas, pero Filipo fue más hábil y logró que su antagonista perdiera el favor de Atenas. No obstante, el usurpador marchó sobre Pela al frente de un ejército integrado por 3.000 mercenarios y voluntarios del Ática, que fue derrotado por las fuerzas reales.

Una vez disuelta esta amenaza, Filipo aprovechó las enseñanzas recibidas de Epaminondas para reformar su ejército. Pero no se limitó a aplicar lo aprendido al pie de la letra, sino que instruyó a sus tropas en una táctica de propia invención, que mejoraba los adelantos de su maestro tebano. La nueva formación de infantería sería conocida como falange macedónica, y adquirió fama de invencible durante la época helenística, cuando la dirección militar de Alejandro la elevó a su máximo grado de eficacia.

Como otras muchas invenciones, la falange macedónica nació de la necesidad: dada la escasez de fondos de las arcas reales, hubo que diseñar una fuerza de combate que por su organización y dinámica superase la consistencia de las formaciones de hoplitas de las polis enemigas, dotadas de un poderoso equipamiento (casco, coraza, escudo, lanza larga, espada). La nueva formación constaba de piqueros armados con la sarisa, una enorme lanza de más de seis metros de longitud que podía anclarse en el suelo, en caso de enfrentar una carga de caballería, y protegidos por un casco y un pequeño escudo de brazo, pero desprovistos de coraza. Los infantes se colocaban a un metro de distancia entre sí, con idéntica distancia entre filas; al avanzar, las cinco primeras filas mantenían la lanza en posición horizontal. La formación tenía forma rectangular, con 16 filas por cada falange y un total de 256 combatientes más un oficial.

LA SINTAGMA. La unidad básica de la falange macedonia era la sintagma, una formación de 260 hombres. La gran longitud de las lanzas (sarisas) obligaba a formar un abanico con ellas para no romper la formación. Solo las primeras líneas de guerreros la llevaban en posición de combate.

Gracias a sus falanges, pero también al apoyo recibido de la nobleza del reino, que aportó fuerzas de caballería, Filipo pudo volver sus armas contra Bardilis, rompiendo así los acuerdos de paz con el rey ilirio. En 357 a.C., las fuerzas macedonias mataron a más de 7.000 combatientes enemigos en una gran batalla contra el ejército de Dardaria. Tras esta victoria, el monarca macedonio extendió sus dominios más allá de sus fronteras tradicionales y se ganó la confianza de sus vecinos del reino de Epiro, territorio del noroeste de Grecia vecino de Macedonia.

Olimpia, la madre de Alejandro, era hija del rey Neoptólemo I de Epiro, cuyo reino también había mantenido relaciones difíciles con las principales ciudades-estado helénicas. Así que la aparición de un poder fuerte como el instaurado por Filipo debió de avivar los deseos de alianza entre ambas monarquías. En el amor que Plutarco adscribe como auténtico motivo del matrimonio entre Filipo y Olimpia debió de tener mucho que ver esa imagen positiva que tan popular le hizo en Epiro, como resultado de su esforzada lucha contra los ilirios.

Los soberanos de Epiro pertenecían a la dinastía de los Eácidas, que se consideraba descendiente del legendario Aquiles —uno de los protagonistas de la Ilíada de Homero y paladín de los griegos en la guerra de Troya— a través del linaje de Moloso, nieto del héroe, nacido de Andrómaca, la viuda del caudillo troyano Héctor, que fue tomada por Neoptólemo, hijo de Aquiles, después de que este matara a su esposo. Eran, pues, una familia real orgullosa de su ascendencia, pero con poca influencia diplomática y escaso prestigio personal frente a las ciudades-estado vecinas.

No hay duda de que Olimpia fue un personaje singular. Los historiadores atribuyen a su hijo Alejandro la genialidad en materia política de su padre, junto con el carácter místico de su madre, una mujer que toda su vida estuvo muy ligada a los cultos mistéricos. De hecho, los esposos se conocieron durante la celebración de los ritos del misterio de Samotracia (isla del norte del mar Egeo, frente a las costas de Tracia), del que Olimpia era sacerdotisa. Este culto religioso para iniciados, que adoraba a las fuerzas de la naturaleza y los espíritus ultraterrenos, estaba basado en antiguas creencias prehelénicas.

Tras conocerse, Filipo y Olimpia concertaron de inmediato una boda que contó con el entusiasmado beneplácito del tío de la novia, Aribas, que había sucedido al recién fallecido Neoptólemo en el trono de Epiro. De este enlace nacieron dos hijos, Alejandro, el mayor, y Cleopatra de Macedonia, quienes se criaron junto a los hijos que Filipo ya había tenido con otras mujeres.

IIEl descubrimiento del mundo

Alejandro se crio en el bullicioso ambiente de la corte macedonia, junto a su madre, Olimpia, las demás esposas de su padre, hermanos y preceptores, un pequeño orbe no exento de conflictos e intrigas. Pero en su momento abandonó ese ámbito cerrado para iniciar su educación principesca y adentrarse en el descubrimiento del mundo.

Los fieles de la Gran Madre habían ocupado sus asientos en los laterales del templo. La iniciación de un nuevo miembro de la comunidad de adeptos siempre suponía un momento triunfal para el culto y se esperaba con un alborozo contenido. Entonces hizo su entrada en la estancia el joven guerrero macedonio, que había trocado su armadura por una túnica blanca y su espada por una lámpara. Tan seguro de sí mismo como de la alcurnia de su estirpe, siempre viril en sus ademanes, el neófito se dispuso a recibir la myesis o revelación, cuyo primer paso era el baño en el estanque sagrado. A continuación, ya purificado de la banalidad mundana, realizó la prescriptiva libación en honor de los viejos dioses, y fue acompañado hasta otro de los santuarios del gran templo, donde atendió a la narración del relato sagrado y a la exposición de los símbolos alusivos al cielo y la tierra. Puesto que el iniciado debía mantener un secreto absoluto sobre todo cuanto era visto y oído dentro del templo de la Gran Madre, sellaba con la diosa un pacto implícito: su absoluta discreción sería recompensada con favores divinos que atañían tanto a este mundo como al más allá. Y como señal de ese compromiso, el guerrero recibió una faja roja, que al punto anudaría en torno a su cintura, así como el anillo de hierro que fue previamente expuesto a las piedras magnéticas, la fuerza original de la Tierra, pues a través de tales objetos ejercía la diosa su protección. En ese momento, la sugestión provocada por la magnificencia del lugar, la solemnidad del ritual y el silencio respetuoso de los fieles que presenciaban la ceremonia, seguramente provocaron en el nuevo hermano una profunda sensación de arrebato místico, que perduró mientras se sentaba por primera vez entre sus correligionarios. Ese hombre no era otro que Filipo II, el rey de Macedonia.

Para el monarca macedonio, la experiencia de iniciación en el misterio de Samotracia resultó doblemente turbadora, en el mejor sentido de la expresión, puesto que a propósito del rito conocería a una de las sacerdotisas de la Gran Madre, la princesa Olimpia de Epiro, que habría de despertarle una profunda pasión amorosa (según es tradición). De ahí que Filipo de Macedonia regresara a su patria completamente renovado en su espíritu y sus sentimientos. Sin embargo, esta pasión nunca supuso fidelidad, ni siquiera el mantenimiento de una relación monógama, puesto que el monarca macedonio compartió lecho con distintas mujeres a la vez. ¿La razón? La costumbre se lo permitía. De hecho, si las fechas servidas por los cronistas son ciertas, el compromiso de Filipo II con Olimpia se cerró pocos meses después del matrimonio del monarca con Filina, en 359 a.C. Por ello, los nacimientos de Arrideo —el hijo de Filina y primogénito varón de Filipo— y de Alejandro fueron consecutivos, pues tuvieron lugar en 357 y 356 a.C., respectivamente.

La crónica de la historia no siempre se escribe con objetividad. Los personajes más destacados cargan a menudo con la rémora de la calumnia, que es una losa tan pesada como la adulación, otra forma de pervertir la verdad. De ahí que perduren referencias desiguales acerca de los poderosos de la Tierra que en otro tiempo destacaron entre sus homólogos de una manera u otra. Es el caso de Filipo II de Macedonia, que a menudo fue denostado por sus antagonistas como un hombre de temperamento lúbrico y costumbres salaces que explicarían sus numerosos matrimonios. Sin embargo, y tal como se ha señalado anteriormente, todo hace pensar que la poligamia a la que sin duda recurrió el monarca macedonio respondía más a las necesidades efectivas de su reinado que a su ímpetu de varón, sin por ello negar este.

ANTIGUA MACEDONIA. Situado al norte de Grecia, el reino de Macedonia destacaba por sus proporciones territoriales comparado con las pequeñas dimensiones de las polis helenas. Por su tamaño y recursos estaba destinado a jugar un protagonismo clave en la historia antigua.

Cabe asegurar que las varias esposas de Filipo no solo compartían su lecho, sino también el espacio íntimo dedicado a la familia real, formando así una suerte de serrallo. Es muy probable que convivieran en dependencias conjuntas junto con sus hijos e hijas, y que la prole creciera compartiendo cuidados, juegos y mentores. Del mismo modo resulta fácil pensar que esta convivencia podría prestarse a frecuentes roces entre las esposas. Ciertamente, los complots y las intrigas ocupaban un espacio destacado en los pensamientos de muchos de los miembros de tan extensa familia real. Las esposas del monarca macedonio no solo deseaban ver a sus hijos aupados al trono, también querían evitar que, si otro de sus hermanastros obtenía la corona, decidiese asesinar al resto de los pretendientes (una práctica que fue muy habitual entre los reyes Argéadas, como ya se dijo antes). Pero, además, puede suponerse también que era fuente perpetua de conflictos la diferente y aun antagónica nacionalidad de aquellas mujeres, procedentes de pueblos con frecuencia enfrentados entre sí.

De todas aquellas cónyuges, Olimpia fue la más famosa, debido a que su hijo Alejandro heredó el trono macedonio. Y también, cómo no, a las proezas signadas por su vástago. De otro modo, si su hijo ni hubiera alcanzado el trono, ¿tendríamos hoy noticia de esta mujer o incluso de Alejandro? A la luz de la escasa información que nos ha llegado sobre el resto de las esposas de Filipo, la respuesta parece más que dudosa.

El universo de Olimpia

Los cronistas antiguos dedicaron calificaciones muy graves a Olimpia, cuya «leyenda negra» está ligada a su condición de sacerdotisa de los ritos del misterio de Samotracia. Este tipo de cultos iniciáticos se contradecía con la visión más difundida —aunque cada vez más cuestionada también— de la cultura griega como civilización ligada a un modelo estético basado en la armonía y el equilibrio de las formas, y también a su religión antropomórfica, con un panteón integrado por dioses que, aun siendo inmortales, compartían las pasiones y dolores de los humanos. Lo cierto es que esta visión «apolínea» del mundo (en palabras de uno de sus grandes estudiosos, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche), convivió durante siglos con los misterios heredados del mundo prehelénico, una religión agraria basada en el culto a las fuerzas de la naturaleza y con una conciencia agónica del más allá, caracterizado como un mundo tenebroso e ignoto.

Los devotos de los misterios de Samotracia adoraban a una serie de deidades telúricas como la Gran Madre, también llamada Axieros, que fue representada en las monedas de la isla como una mujer sentada, acompañada por un león. Su virtud era la fecundidad; su expresión de fuerza, las anfractuosidades de las montañas, donde se le dedicaban altares (para ello se aprovechaban grandes rocas naturales, sobre todo si estaban formadas por pórfido, un material de origen volcánico que se relacionaba con la potencia interior de la Tierra). Otra deidad femenina era Afrodita, también conocida como Zerynthia: tenía bajo su protección los partos, como la griega Ártemis, además del patronazgo sobre la belleza y la sensualidad. De cualquier modo, las noticias llegadas hasta nuestros días sobre este culto resultan confusas, puesto que, como se ha dicho, los participantes debían guardar secreto acerca de los ritos y creencias del misterio, e incluso tenían vetada la pronunciación del nombre de sus deidades.

Entre los homólogos masculinos de las anteriores figuraba Cadmilo, esposo de la Gran Madre Axieros, a quien se relacionaba con la fertilidad; solía representársele con un bastón (kerykeion), símbolo fálico, y una cabeza de cordero. Del mismo sexo eran los dos Cabiros, espíritus del inframundo que han sido relacionados con los legendarios fundadores de los misterios de Samotracia, los hermanos Dárdano y Yasión, que entre los griegos fueron conocidos como los Dióscuros (con los nombres de Cástor y Pólux), protectores de la navegación. De todos modos, el griego Pausanias de Lidia, geógrafo e historiador del siglo ii d.C., afirmó que los adeptos del misterio de Samotracia creían igualmente en una numerosa tropa de cabiros de menor rango. Y a estas divinidades de origen antiguo y prehelénico se sumó más tarde, por influencia del mundo heleno, la pareja que integraban dos espíritus infernales, Axiokersos y Axiokersa, identificados como Hades (dios del infierno) y su esposa Perséfone, reina del inframundo.

¿Quién podía pertenecer a la comunidad de adoradores de la Gran Madre de Samotracia y su corte de númenes telúricos? Sencillamente, cualquier persona, tanto varón como mujer, griego o bárbaro, libre o esclavo, rico o pobre… No había barreras para ingresar en el culto. En tal sentido, y empleando un término contemporáneo, puede decirse que eran misterios «democráticos»; su mensaje de regeneración espiritual no reparaba en clases ni roles sociales.

La ceremonia de iniciación tenía lugar en el complejo sagrado situado en la ladera occidental del monte hoy conocido como Agios Georgios (San Jorge). Uno de sus edificios más significativos recibía el nombre de Arsinoeion (Rotonda de Arsínoe), pues fue erigido entre 289-281 a.C. por Arsínoe II Filadelfo, reina de Egipto; se trataba de un gran tholos (templo circular) de veinte metros de diámetro, la mayor estancia redonda bajo techo construida en el antiguo mundo griego. En su interior, cubierto por una cúpula de casetones de madera, se reunían los delegados de las ciudades o hermandades que acudían a la celebración del misterio; es posible que también fuera el escenario de los sacrificios de animales a la Gran Diosa.

Mayor en dimensiones era el conocido como Edificio del Friso de las Bailarinas, en realidad un temenos (explanada de culto) accesible por un pórtico monumental dotado con columnas de orden jónico, con sus característicos capiteles de volutas. Su construcción se atribuye a Escopas, arquitecto griego del siglo iv a.C. Los estudiosos contemporáneos han identificado este espacio como un área sacrificial.

El Epopteion, principal edificio de culto, era un espacioso templo con ábside. Entre sus estancias interiores figuraban una sala de exposición de las ofrendas que los fieles traían a la Gran Madre, y una estancia de once metros de amplitud que destacaba por ser la mayor dependencia cubierta sin ningún tipo de sustentación intermedia del antiguo mundo griego.

Otras edificaciones del complejo ceremonial eran el Anaktoron, donde se realizaban los primeros ritos de iniciación; las salas de banquetes para los iniciados, un teatro y un estadio.

Los primeros años de Alejandro

Así era el mundo pequeño en dimensiones pero de ambiente cosmopolita, y ante todo mágico, al que se circunscribía la vida cotidiana de Olimpia de Epiro antes de su matrimonio con Filipo II. Un ámbito tan dispar del serrallo de su esposo; de aquella corte macedonia bulliciosa e insidiosa donde se vio recluida por efecto del casorio, y donde hubo de sortear las conjuras de sus homólogas en pro del interés de su hijo Alejandro.

Como sacerdotisa que fue, la credulidad de las gentes atribuía a Olimpia conocimientos esotéricos propios de una función religiosa ligada al trato con las potencias del más allá y los espíritus de la naturaleza; en otras palabras, su imagen popular se acercaba más al prototipo de una hechicera que al concepto de mujer santa. Por otra parte, sabemos que Olimpia tenía conocimiento sobre las virtudes curativas —y seguramente de otro tipo, como el alucinatorio y el letal, dado el caso— de distintas plantas y productos naturales, ya que su familia estaba muy vinculada con el culto al dios griego de la sanación, Asclepio. Por todo ello fue temida y, cómo no, odiada.

Quizá esta mala fama —llamémosla así— fue útil a la epirota para proteger a su hijo Alejandro durante los primeros años de vida del príncipe, que transcurrieron junto a su madre, pero también en compañía de esa extensa familia que conformaban las esposas e hijos de su padre. Poco sabemos de esta parte de la biografía del gran conquistador, pero al menos hay noticia de algunos personajes que fueron responsables de su cuidado. El primero de ellos, la nodriza Lánice, quien amamantó al príncipe Alejandro durante su fase lactante.

Cabe decir que, en el Mundo Antiguo, la lactancia era fundamental para la supervivencia de los neonatos. Entre las familias poderosas, ora porque la madre necesitara reponerse del parto ora por razones de estatus social, la primera alimentación del neonato solía ser encargada a una mujer que con frecuencia era una criada de la casa. No obstante, el caso de Lánice resulta especial. Sabemos que era la hermana de Clito el Negro, el aguerrido capitán que años más tarde iba a salvar la vida de Alejandro en la batalla del río Gránico... Y el mismo a quien el propio Alejandro atravesó de una lanzada en Samarcanda, en el año 328 a.C., durante un banquete en el que el rey macedonio ingirió alcohol en exceso. Se conoce igualmente que Lánice estaba casada con Andrónico de Olinto, aristócrata macedonio, y que Proteas, el hijo de ambos, estuvo a cargo en su madurez de diferentes operaciones navales hasta que fue reclamado por Alejandro para acompañarlo en su campaña asiática. En suma, Lánice no podía ser una simple sirvienta y, por ello, se piensa que formaba parte de un grupo de mujeres de la aristocracia macedonia que asistían a las esposas e hijos de Filipo, en paralelo al círculo de nobles que asesoraban al monarca en sus operaciones diplomáticas y militares. De este modo, el encargo de amamantar al príncipe Alejandro suponía una prueba de extrema confianza, tanto hacia su persona como a su propia familia, que daba muestras de un importante estatus de intimidad con la casa real. Asimismo, y debido a la función desempeñada por su madre en la crianza del príncipe, Proteas puede ser considerado como el hermano de leche de Alejandro.

PROCESIÓN DEL MISTERIO DE SAMOTRACIA. El misterio de Samotracia era una de las religiones telúricas más importantes de la Grecia del siglo iv a.C. y rendía culto a los dioses cabiros, espíritus del inframundo. Alejandro se mantuvo fiel a estas creencias durante toda su vida y las expandió por sus conquistas asiáticas. La pintura mural adjunta muestra una peregrinación ritual donde puede observarse a los músicos que amenizan el culto y las ofrendas en forma de vino y sacrificio de animales —en este caso, un cordero— que se realizaban en honor de las deidades.

El camino hacia el trono quedó pronto expedito para Alejandro, en sus primeros años de vida y no precisamente por causa de las intrigas palaciegas, sino por los problemas de salud de Arrideo, el mayor de los hijos de Filipo, tal vez sufriera una dolencia mental o quizá algún tipo de discapacidad o deficiencia intelectual. Por supuesto, en aquel ambiente de habladurías también hubo quien achacó este mal a Olimpia, quien habría suministrado algún brebaje tóxico al príncipe Arrideo —según los maledicentes— a pesar de su corta edad. Esta acusación parece otro de los muchos bulos que los adversarios de Alejandro vertieron sobre su madre, con la intención de desprestigiarlo desde su propio origen, para negar su legitimidad sucesoria.

Ya que Olimpia estaba versada en las virtudes curativas de distintos vegetales, no sería disparatado pensar que preparara de buena fe para Arrideo, cuando este manifestó los primeros síntomas de su enfermedad, una pócima con pretendidas virtudes curativas, aunque en verdad carente de ellas y quién sabe si hasta de efectos contraproducentes. Pudo ser una equivocación que agravara los males del primogénito. Sin embargo, un curioso documento hace pensar en otras explicaciones.

Ha llegado hasta nuestros días un fragmento de un conjuro muy difundido en el antiguo mundo griego, y que sobrevivió durante siglos en ese ámbito geográfico y cultural. Servía este encantamiento para ahuyentar los dolores de cabeza, y la autoría del mismo se atribuía a una mujer de la que solo se transmitió su nombre y origen: la tesalia Filina. Esta coincidencia nominal entre la autora de un remedio para una dolencia relacionada con la mente y la madre de Arrideo, alimenta la posible responsabilidad de Olimpia en la dolencia del joven príncipe. Los antiguos sospecharon que la epirota había envenenado al hijo de Filina, quien a su vez intentó sanar a su vástago mediante un antídoto de su propia inventiva (esta hipótesis ha sido defendida por el investigador británico Daniel Ogden, quien ha denominado «a war of witches», una guerra de brujas, a la disputa entre Olimpia y Filina). Al fin y al cabo, solo el primogénito Arrideo podía imponerse ante Alejandro en el camino del trono, pues el resto de los descendientes de Filipo eran mujeres o, en el caso de los varones, niños con menor edad que el hijo de Olimpia.