11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Als Durante ins Val di Poggio kommt, verändert sich alles. Denn er sagt, was er denkt, und er tut, was er sagt. Faszinierend, finden die Frauen. Irritierend, finden die Männer.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 488

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

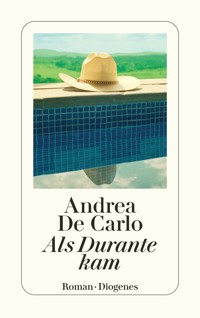

Andrea De Carlo

Als Durante kam

Roman

Aus dem Italienischen von

Maja Pflug

Die Originalausgabe

erschien 2008 bei Bompiani, Mailand,

unter dem Titel ›Durante‹

Copyright © 2008 by RCS Libri S.p.A.

Die deutsche Erstausgabe erschien

2010 im Diogenes Verlag

Umschlagfoto (Ausschnitt):

Copyright © Nina Buesing/Corbis

Alle deutschen Rechte vorbehalten

Copyright © 2013

Diogenes Verlag AG Zürich

www.diogenes.ch

ISBN Buchausgabe 978 3 257 24199 0 (1.Auflage)

ISBN E-Book 978 3 257 60207 4

Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.

[5] Der Autor versichert ausdrücklich, dass die Namen der Gestalten dieses Romans NICHT mit denen von realen Personen übereinstimmen, die diese auch nur teilweise inspiriert haben. Da es jedoch möglich – und in einigen Fällen sogar wahrscheinlich – ist, dass es reale Personen mit den gleichen Namen und einigen Eigenschaften der Figuren dieses Romans gibt, versichert der Autor, dass es sich um reinen Zufall handelt: Nicht von ihnen wird hier erzählt.

[7] Am 19.Mai nachmittags um vier Uhr zwanzig

Am 19.Mai nachmittags um vier Uhr zwanzig saß ich bei einer Arbeitspause auf der Wiese vor dem Haus, ohne an etwas Bestimmtes zu denken. Das Thermometer, das in dem Bogen zwischen Haus und Werkstatt hing, zeigte siebenundzwanzig Grad im Schatten, doch in der Sonne waren es mindestens dreißig. Mein Kopf brannte, die Augen schmerzten beinahe. Das zum Teil schon verdorrte Gras pikte mich an Fußsohlen und Knöcheln. Mücken, Bienen und andere Insekten unterschiedlicher Größe ließen sich auf mir nieder oder summten um mich herum. Ab und zu wedelte ich mit den Händen, um sie zu verjagen; ich atmete langsam. Manchmal fuhr auch ein leichter Lufthauch durch die Schwüle und kräuselte die schwache Welle von electric blues, die aus den Fenstern drang. Stieglitze, Buchfinken und Turteltauben mit Halsband sangen in den Bäumen und Büschen; die Hügellandschaft rundherum war bezaubernd wie immer, obgleich die Farben durch die lange Trockenheit und das grelle Licht schon etwas verblasst waren. Insgesamt hätte ich sagen können, dass negative und positive Empfindungen sich die Waage hielten, vielleicht überwogen die negativen ein ganz klein wenig, was der Hitze und der Langeweile geschuldet war, die sich hinter meiner Gedankenlosigkeit anstauten.

[8] Dann hörte ich ein Auto die Schotterstraße herunterkommen und sprang auf. Oscar, der Hund, begann zu bellen: kurze, tiefe Laute, in rhythmischen Abständen. Astrid, meine Freundin, streckte den Kopf aus einem der offenen Fenster und fragte: »Wer ist das?«

»Keine Ahnung!«, antwortete ich, während ich im Gras herumstolperte und nach meinen Filzschlappen tastete, die am großen Zeh schon ganz durchlöchert waren.

Ich ging an die Stelle, wo das steile Sträßchen die Ebene des Hauses erreicht, mit den zwiespältigen Gefühlen dessen, der weitab von der Geschäftigkeit der urbanen Gesellschaft lebt und die ständige Begegnung mit Menschen nicht mehr gewohnt ist: genervt, beunruhigt, neugierig, instinktiv auf Verteidigung meines Reviers eingestellt. Oscar bellte aufgeregter und zerrte an der gestrafften Kette. Zwischen den Sauerkirschbäumen, Heckenrosen, dem wilden Fenchel und dem hohen Gras tauchte ein kleines weißes Auto auf und hielt ein paar Meter vor mir. Auch ich blieb abrupt stehen, alle Muskeln meines Körpers und meines Gesichts angespannt, mir plötzlich meines verwaschenen militärgrünen T-Shirts und meiner ausgebeulten schwarzen Leinenhose bewusst, den Kopf schon voller verneinender und abwehrender Gesten und Sätze.

Die Autotür öffnete sich. Ein großer magerer Typ stieg aus, schmales Gesicht, auf dem Kopf einen Cowboyhut aus Stroh. »Ciao«, sagte er.

»Hallo«, erwiderte ich, ohne die geringste Andeutung eines Lächelns.

»Weißt du, wo der Reitstall Valle della Luna ist?«, fragte er etwas lauter, um Oscars Gebell zu übertönen.

[9] »Nein!« Ich sprach ebenfalls lauter und schüttelte den Kopf, die Hände in den Hosentaschen vergraben. »Nie gehört!«

Der Typ pflückte einen Fenchelhalm ab, kaute ein bisschen darauf herum. Sein Blick schweifte über die Landschaft: die welligen Hügelketten, auf denen sich das Gelb schon gemähter Felder mit dem Grün der Wälder abwechselte. Er atmete tief, als sei er zu Fuß gekommen und nicht im Auto. Er trug ein zu weites Hemd und zu weite Baumwollhosen, dazu ein provenzalisches Halstuch, einen enggeschnallten abgenutzten Ledergürtel und ausgetretene Cowboystiefel.

»Übrigens ist das hier eine Privatstraße«, sagte ich. »Die Schilder sind nicht zu übersehen.«

Er antwortete nicht, sondern betrachtete den Hund Oscar, der ihn mit gesträubtem Nackenfell aus etwa zehn Meter Entfernung ankläffte. »Warum haltet ihr ihn an der Kette?«, fragte er.

»Weil er sonst durch die Gegend streunt und sie ihn vergiften«, sagte ich, verärgert über die Einmischung.

»Wer?«, fragte der Typ und ging auf Oscar zu.

»Die Jäger, die Trüffelsucher«, sagte ich und fragte mich gleichzeitig, ob er einer dieser beiden Kategorien angehörte. Ich folgte ihm und legte mir im Geist einige Gesten zurecht, um ihn aufzuhalten und zu seinem Auto zurückzudrängen. Ich hob die Stimme: »Es ist schon mal vorgekommen, vor zwei Jahren. Ein Wunder, dass es uns gelungen ist, ihn zu retten. Vorher lief er frei herum, so viel er wollte, kilometerweit, jeden Tag.«

»Schweine«, sagte der Typ halblaut; ob er uns oder die [10] Jäger und Trüffelsucher meinte, war unklar. Ein Meter trennte ihn noch von Oscar, der immer wütender bellte und seine weißen Zähne fletschte und die Stirn in Falten legte und an der Kette riss, bis er auf den Hinterbeinen stand.

»Vorsicht!« Ich sah schon vor mir, wie ein unerwarteter tiefer Biss seine Hand, seinen Arm oder sein Bein zerfetzte, dann sein Zurückspringen, zu spät, Schmerzensschreie, Blut, helfende Hände, Verbände, Desinfektionsmittel, Klagen, gezwungene Entschuldigungen, Rollenkomplikationen, Erklärungen, die sich ins Gegenteil verkehren.

Doch der Typ ging mit größter Natürlichkeit vor Oscar in die Hocke, bis er auf gleicher Augenhöhe war, und flüsterte etwas. Und Oscar hörte von einer Sekunde zur anderen mit Bellen auf: Gerade wirkte es noch, als wollte er den Typen zerfleischen, und nun lag er auf dem Rücken, der Schwanz bewegte sich hin und her wie ein Scheibenwischer, das Maul halb geöffnet in einem echten Hundelächeln. Der Typ kraulte ihn an der Brust, am Hals, hinter den Ohren, unter den Achseln: »Ja, ja, ja«, sagte er, »hier magst du es besonders gern, und hier, und hier, aaah… Aber selbstverständlich, natürlich…«

Ich war in gleichem Maße erstaunt und beleidigt zu sehen, wie leicht ein Unbekannter den Hüter unseres Hauses erobern konnte, eine fast vierzig Kilo schwere Kreuzung aus Beauceron und Deutschem Schäferhund, vor dem kein Postbote bereit war, aus dem Auto auszusteigen, wenn wir nicht dabeistanden. »Vor vier Jahren haben sie seine Mutter vergiftet«, sagte ich. »Da unten im Gemüsegarten haben wir sie gefunden, tot.«

[11] »Schweine«, sagte der Typ erneut, ohne aufzuhören, Oscar zu kraulen. Aber gleichzeitig warf er mir einen so traurigen Blick zu, und in seinen Augen leuchtete eine so seltsame, innige Betrübnis, dass ich schlucken musste.

Ich wusste nicht recht, wie ich ihn loswerden sollte; unschlüssig drehte ich mich nach seinem kleinen weißen Auto um, berechnete, welches Manöver er machen musste, um zu wenden und die Schotterstraße wieder hinaufzufahren. Die Tür auf der Fahrerseite hatte eine Delle, die ganze Seite war verkratzt, an den Rädern fehlten die Radkappen.

Astrid trat aus dem Bogen heraus, der die Werkstatt mit dem Haus verband, die hellblauen Augen halb geschlossen im grellen Licht, mit weizenblonden kurzen verstrubbelten Haaren, einem buntgestreiften T-Shirt, Leggings an den langen Beinen, roten Sandalen an den Füßen. Sie betrachtete den Typ, der da hockte und Oscar kraulte, dann sah sie mich fragend an. »Alles in Ordnung?«, erkundigte sie sich.

Der Typ erhob sich, groß und mager, wie er war. »Ciao«, sagte er, den Hut abnehmend.

»Ciao«, sagte Astrid unsicher, mit schräg gelegtem Kopf.

Der Typ ging auf sie zu und deutete eine Verbeugung an, fließend und doch etwas hölzern wie alle seine Bewegungen. Er streckte ihr die Hand hin: »Durante.«

»Wie bitte?«, fragte Astrid, während sie ihm weiter die Hand drückte. Es war heiß, das Licht belagerte uns.

»Durante«, wiederholte der Typ.

»Ach so, Astrid.«

Der Typ, der Durante hieß oder sich so nennen ließ, drehte sich zu mir um; erneut sahen wir uns an, mit einem [12] kurzen Zucken in den Beinen, aber ohne uns zu rühren. Ich hob matt die Hand und sagte: »Pietro.«

Im Tiefflug düste ein Jagdflugzeug über unsere Köpfe, sofort gefolgt von einem zweiten, das ganze Tal bebte und hallte vom doppelten Dröhnen dieser brutalen mechanischen Aggressivität. Wir folgten den Flugzeugen mit dem Blick, während sie am Himmel ostwärts rasten, Astrid mit den Händen auf den Ohren, ich mit einer Hand über der Stirn. Durante tat so, als zielte er mit einer Schleuder auf die Kondensstreifen.

Sobald der Lärm verklungen war, sagte ich zu Astrid: »Er hat sich verirrt.«

»Nicht verirrt«, sagte Durante. »Ich habe bloß ein bisschen die Orientierung verloren.«

»Hier in der Gegend gibt es keinen Reitstall Valle della Luna«, sagte ich gereizt, weil er seine Lage nicht anerkennen wollte. »Wir leben seit sechs Jahren hier, das wüssten wir doch.«

»Val di Lana«, sagte Astrid sofort, ohne zu bedenken, dass sie damit meine Position untergrub. »Der Ferienhof der Morlacchis.«

»Aber das ist doch kein Reitstall«, sagte ich, um meine Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. »Und der Name klingt auch etwas anders, gib’s zu.«

Astrid hörte gar nicht auf mich, sie war ganz auf Durante konzentriert. »Es ist da unten, zwischen diesem Tal und dem nächsten. Der Hof heißt Val di Lana, weil es da früher viele Hirten mit Schafherden gab.«

Durante nickte, leicht enttäuscht. »Valle della Luna klang viel schöner.«

[13] »Vor allem ist es kein Reitstall«, sagte ich im vollen Bewusstsein meines nörglerischen Tons.

»Aber Ställe für Pferde haben sie doch«, sagte Astrid.

»Ein paar morsche Holzboxen«, erwiderte ich. »Halb verfallen. Die hat schon ewig keiner mehr benutzt.«

Dieser Aspekt der Frage schien Durante nicht sonderlich zu interessieren: Mit distanzierter Neugier ließ er seine grauen Augen von Astrid zu mir wandern.

Astrid zeigte den Hügelkamm entlang, der unser Tal im Halbkreis umschloss, und sagte: »Jedenfalls ist es dort. Du musst zurück auf die Straße, die von Hof zu Hof führt, oben biegst du links ab und dann nach drei Kilometern wieder rechts. Dann fährst du noch ein Stück, bis ans Ende des Wegs. Da siehst du das Schild, neben einer großen Eiche.«

Durante nickte, aber sehr distanziert, als beträfe das Ganze mehr uns als ihn. Sein schwarzer Schopf mit wenigen weißen Haaren bildete eine kompakte Masse über der schmalen gebogenen Nase, den eckigen Wangenknochen, dem sinnlichen Kinn. Ohne Eile oder Verlegenheit stand er zwischen uns mit seinem Strohhut in der Hand und schaute wie einer, der unbegrenzt Zeit hat.

»Na gut«, sagte ich, »wir müssen wieder rein an die Arbeit. Den Weg hast du ja verstanden, oder?«

»Was macht ihr denn?«, fragte er, mehr zu Astrid gewandt als zu mir.

»Wir weben«, antwortete sie mitteilungsfreudig.

»Ihr macht Stoffe?«

»Ja«, sagte Astrid. »Aus Wolle, Baumwolle, Seide. An Handwebstühlen, mit Pflanzenfarben.« Sie lächelte und mimte mit den Händen die Bewegungen am Webstuhl.

[14] »Wow!«, machte Durante. »Da drin?« Er zeigte auf die orangefarbene Mauer.

»Ja«, sagte Astrid. »Willst du es sehen?«

»Unbedingt«, sagte Durante ohne das geringste Zögern. Er setzte den Hut wieder auf und ging zielstrebig auf die Tür zu.

Astrid ging vor ihm her, bevor ich sie aufhalten konnte. Alle drei betraten wir den offenen Raum des ehemaligen Stalls, der unsere Werkstatt war. Der electric blues schwappte um die Webstühle, durch den großen Raum mit dem Deckenbalken aus altem Eichenholz, den wir beim Umbau gerettet hatten.

»Phantastisch!«, sagte Durante. Er zeigte auf die farbigen Garnrollen in den Regalen, die Nuancen von Gelb und Rot und Grau und Grün und Blau, die in dem starken Licht vibrierten.

»Schön, gell?«, sagte Astrid und strahlte.

Durante deutete mit dem Finger auf die Stereoanlage. »Albert King«, sagte er zu mir.

»Ja«, antwortete ich widerwillig.

»Großartig«, sagte er.

Ich nickte, empfand die Bemerkung aber schon wieder als Einmischung und stellte den Ton leiser.

Durante ging zu einer Schale aus Olivenholz, in der einige Äpfel lagen, nahm einen heraus, ohne zu fragen, rieb ihn an seinem Hemd und biss genüsslich und entschlossen hinein.

Ich hätte gerne etwas gesagt, vielleicht auch nur eine kleine ironische Bemerkung, aber ich war zu verblüfft über dieses Benehmen; ich sah Astrid an in der Hoffnung, sie würde eindeutiger reagieren.

[15] Doch sie tat, als wäre nichts, als fände sie es ganz normal, Fremde im Haus zu haben, die sich mit der größten Selbstverständlichkeit nehmen, was ihnen passt. Sie zeigte ihm die Webstühle, die Garne auf den Spulen, die Knäuel aus Wolle, Seide und Baumwolle in den Regalen, die fertigen Stoffe, die im Nebenraum hingen. Ich folgte den beiden, voller Verdruss bei dem Gedanken, dass sich dieser Besuch nicht nur ungehindert in die Länge zog, sondern geradezu erwünscht schien. Ich blickte auf Durantes staubige Stiefel: Unfassbar, dass Astrid ihn nicht wenigstens gebeten hatte, die Schuhe auszuziehen, wie wir es sonst von jedem verlangten, der hereinkam, auch von unseren wichtigsten Kunden.

Durante erkundigte sich nach technischen Einzelheiten und aß dabei weiter schmatzend unseren Apfel. Er lehnte sich an den Ständer eines Webstuhls, fuhr mit der Hand über die Lade und das Webblatt, beugte sich hinunter, um die Verschnürung an den Tritten zu betrachten. »Ist das schön«, sagte er, »ihr seid toll. Handwerkliche Tätigkeiten bewundere ich schon immer grenzenlos. Da entdeckt man jedes Mal eine ganze Welt, in der man sich verirren kann.«

»Danke«, sagte Astrid mit einem offenen Lächeln, das mich rasend machte. »Willst du nicht etwas trinken? Einen Eistee, einen Espresso?«

Ich schritt zur Verteidigung unseres Privatlebens, wenn auch mit Verspätung: Breitbeinig, die Hände in den Taschen, stellte ich mich in den Durchgang zwischen Werkstatt und Wohnhaus, um eine deutliche Schranke zu markieren.

Vielleicht erfasste Durante die Botschaft, denn er [16] schüttelte den Kopf, während er unseren Apfel zu Ende aß: »Nein«, sagte er, »ich fahre, sonst komme ich zu spät.« Er schob den Apfelbutzen in seine Hemdtasche und wischte sich die Hand am Hosenbein ab.

»Ja, und wir gehen wieder an die Arbeit«, sagte ich.

Alle drei traten wir hinaus in die Sonne, die noch heißer zu sein schien als vorher. Durante machte eine Handbewegung zum Himmel: »Am 20. Mai? Auch wer nicht an die Klimaerwärmung glauben will, spürt doch wohl, wie ihm der Kopf brennt, oder?«

»Am 19.«, sagte ich.

»Wie bitte?« Er sah mich fragend an.

»Heute ist der 19.Mai«, sagte ich, »nicht der 20.«

Astrid warf mir einen gereizten Blick zu, als wäre meine Pedanterie völlig unangebracht.

»Ach ja?« Durante lächelte. »Das ändert auch nicht viel, gemessen am Schicksal des Planeten.«

»Stimmt«, sagte ich, während ich versuchte, ihn durch meine Körperhaltung zu seinem Auto zu drängen.

Astrid blickte zum Himmel: »Furchterregend, wenn man daran denkt«, sagte sie.

»Besser daran denken als nicht daran denken, oder?«, sagte Durante. »Immerhin wissen wir, wohin wir gehen, im Gegensatz zu den Bewohnern der Osterinsel.«

»Was?«, fragte ich unwillkürlich.

»Die haben nach und nach alle ihre Bäume gefällt. Bis ihre Insel eine Wüste war und sie alle gestorben sind.«

»Ja, eine schreckliche Geschichte!«, sagte Astrid. »Und wir machen es mit der Erde genauso, als wären wir uns der Folgen nicht bewusst.«

[17] Doch jetzt, wo er endlich am Gehen war, hatte ich gar keine Lust, mich auf eine so umfassende Frage einzulassen. Ich deutete auf unser Schottersträßchen und sagte: »Also hier rauf, dann an der Straße oben links und…«

»Alles klar.« Durante lächelte erneut. Er umarmte Astrid und küsste sie auf die Wangen, als wären sie gute Freunde, dann reichte er mir die Hand und ging mit langen Schritten zu seinem kleinen weißen Auto zurück. Er wendete neben unserem Kleinbus und winkte zum Abschied aus dem offenen Fenster, während er die Schotterstraße hochfuhr; das kleine weiße Auto verschwand hinter der Kurve.

Astrid und ich blieben vor dem Haus stehen, ohne uns anzublicken, bis das Motorgeräusch verklungen war.

»Was ist denn mit dir los?«, fragte Astrid.

»Mit mir? Was habe ich denn getan?«

»Du warst total feindselig, von Anfang an«, sagte Astrid.

»Stimmt nicht«, sagte ich. »Sein Benehmen hat mich einfach genervt.«

»Welches Benehmen?«

»Du hast es doch selbst gesehen, oder nicht?«, sagte ich. »Als würde ihm alles einfach zustehen, Auskünfte, Zeit, Äpfel! Nicht ein Mal habe ich ihn bitte oder danke sagen hören! Und da wunderst du dich, wenn ich ihn nicht dazu einlade, für immer hierzubleiben, so wie du es gern gemacht hättest.«

»Ich habe ihm nur angeboten, sich die Webstühle anzusehen«, sagte sie. »Das interessierte ihn.«

»Sicher. Und eine Sekunde später hat er sich an unseren Äpfeln vergriffen!«

[18] »Hab dich doch nicht so, wegen einem Apfel!«, sagte Astrid.

»Mir geht’s nicht um den Apfel!«, sagte ich. »Sondern darum, dass er uns nicht mal gefragt hat, ob er sich einen nehmen darf! Und du überschlägst dich gleich vor Fürsorge: ›Möchtest du einen Tee, einen Espresso, Kekse, ein Sorbet?‹ Der wäre am liebsten überhaupt nicht mehr gegangen.«

»Das war das mindeste an Gastfreundschaft, Pietro«, sagte Astrid. »Und wie du gesehen hast, ist er dann doch gegangen.«

»Das haben wir bestimmt nicht dir zu verdanken«, knurrte ich. »Du hast ihn sogar mit Stiefeln ins Haus gelassen!«

»Ich konnte nicht verlangen, dass er sie auszieht. Der Ärmste, wir kannten ihn ja gar nicht.«

»Genau, wir kannten ihn nicht«, sagte ich. »Und wieso überhaupt der Ärmste, kannst du mir das erklären?«

»Einfach so«, sagte sie.

»Was hat denn dein weibliches Mitgefühl erweckt?«

»Er wirkte ein bisschen verloren, ich weiß auch nicht«, sagte Astrid. »Mager wie einer, der nicht genug isst. Er hatte so einen intensiven Blick, teilnehmend, aber auch distanziert. Außerdem gefielen ihm unsere Stoffe wirklich, er sorgt sich um die Umwelt, du hast es ja gehört.«

»O ja«, sagte ich. »Und er suchte das Valle della Luna und wusste nicht einmal, welcher Tag heute ist.«

»Was heißt das schon?«, fragte Astrid. »Früher wussten wir das gewöhnlich auch nicht.«

»Jetzt wissen wir es aber gewöhnlich«, sagte ich.

[19] »Großartige Errungenschaft«, erwiderte Astrid.

»Jedenfalls hat er erreicht, dass wir uns jetzt streiten«, sagte ich. »Schönes Ergebnis.«

»Du bist das«, sagte sie. »Du.«

»Siehst du?«, sagte ich. »Da kommt ein wildfremder Typ daher, und schon streiten wir.«

»Du führst dich auf wie ein Steinzeitmensch«, sagte Astrid. »Musst dein Revier verteidigen, nicht zu fassen. Kaum siehst du ein neues Gesicht, greifst du zur Keule.«

»Eindringlinge stören mich«, sagte ich. »Das ist doch normal. Dich haben sie auch immer gestört, gewöhnlich.«

»Das war kein Eindringling«, sagte sie. »Er hatte sich nur verfahren. Durch das Leben hier draußen ist dir die Fähigkeit zum sozialen Umgang abhandengekommen.«

»Das ist nicht wahr«, sagte ich. »Meine sozialen Fähigkeiten sind absolut intakt.«

»Na, dafür war das aber grade kein Beweis«, sagte Astrid.

»Es war eine völlig natürliche Reaktion«, sagte ich.

»Es war die Reaktion eines Höhlenmenschen«, sagte sie.

»Sei jetzt nicht unversöhnlich«, sagte ich.

»Es gab keinen Grund«, sagte sie, verschränkte die Finger im Nacken und betrachtete die Linie zwischen Himmel und Hügeln, wo das helle Band der Asphaltstraße nach rechts führte und dann verschwand.

»Komm schon, Astridina«, sagte ich in dem leicht infantilen Ton, den ich benutzte, um unsere seltenen Meinungsverschiedenheiten aus der Welt zu schaffen.

»Nein«, sagte sie, »ich bin empört.«

Ich machte Oscar von der Kette los, hielt ihn am [20] Halsband fest und sagte: »Gehen wir rein? Trinken wir einen Eistee zusammen? Hören wir auf zu streiten, bitte!«

Astrid blickte noch einige Sekunden in die Ferne, leicht zurückgelehnt. Dann drehte sie sich um und folgte mir und Oscar ins Haus. Mit einem Gefühl der Erleichterung schloss ich die Tür.

[21] Samstag früh fuhren Astrid und ich zum Markt

Samstag früh fuhren Astrid und ich zum Markt wie jeden Samstag, wenn wir nicht auf irgendeiner Messe oder im Norden unterwegs waren, um einen Kunden zu treffen. Wir parkten unseren gelben Kleinbus außerhalb der Stadtmauer von Trearchi, dem einzigen Ort hier in der Gegend, der annähernd den Namen Stadt verdiente, und gingen zu Fuß zu den Ständen hinauf, die in drei Reihen unter den Platanen aufgebaut waren. Für alle Sinneseindrücke offen, schlenderten wir Hand in Hand zwischen den schreienden und gestikulierenden Verkäufern umher, die Matratzen, Pflanzen, Unterwäsche, Portemonnaies, Käse, Obst und Gemüse feilboten, umgeben von dem Geruch nach frittiertem Fisch und dem Gedränge von Personen, die langsam hin und her schlenderten, nach rechts und links blickten, redeten, auf etwas zeigten, stehen blieben, einander begrüßten und schauten, schauten, schauten. Es war, als träten wir aus dem Zustand unserer Quasi-Unsichtbarkeit auf den Hügeln heraus, um uns von außen mit den Augen der anderen zu sehen: zwei vom Land, halbe Ausländer, die in die Stadt kommen und nach sechs Tagen beinahe vollkommener Ungestörtheit begierig einen Vorrat an bunten Eindrücken anlegen.

[22] Jedes Mal war ich fasziniert von der Vielfalt an Menschentypen, Physiognomien, Proportionen und Stilen. Ich erinnerte mich plötzlich, wie viele Unterschiede es auf der Welt gab, wie viele mögliche Kombinationen. Ich kam an Mädchen und Frauen vorbei, die hingerissen Röcke, Gürtel und winzige Höschen betrachteten, ich nahm umherstreifende Blicke wahr, Gesichter, Arme, Hintern, Beine, Haarfarben und Frisuren, und einen Moment lang stellte ich mir mit jeder dieser Frauen ein Leben vor, ganz anders als das Leben mit Astrid. Es waren nur Gedankenblitze, dennoch empfand ich dabei ein seltsames Gefühl von Verlust, während ich zwischen den Ständen weiterging, oder auch Zweifel an dem, was ich hatte.

Astrid wühlte zusammen mit den Mädchen und den Frauen des Orts in den bunten Haufen von T-Shirts und Röcken und Baumwollhemdchen, ein weibliches Spiel, das kaum Platz hatte in unserem Alltag, der aus Arbeit am Webstuhl und im Gemüsegarten und unendlich vielen kleinen und größeren praktischen Notwendigkeiten bestand. Ab und zu zog sie etwas, das ihr gefiel oder sie neugierig machte, aus dem Haufen heraus und hielt es sich an den Oberkörper oder an die Hüften, um zu sehen, ob es passen könnte. Sie zögerte, eher versonnen als unsicher, bis ich mich neben sie stellte und versuchte, sie zu einem Entschluss zu bewegen. »Gefällt es dir?«, fragte ich. »Willst du das?«

Natürlich war die Sache nicht so einfach, das wusste ich: Astrid brauchte Zeit, um im Geist die Bilder zu betrachten, die diese besondere Farbe, dieser besondere Stoff und dieser besondere Schnitt in ihr auslösten, und um sie dann mit [23] anderen Bildern anderer T-Shirts oder Röcke zu vergleichen, die sie an irgendeinem anderen Stand, in irgendeinem Geschäft, in einer Zeitschrift oder im Kino gesehen hatte. Ich wusste, dass ihre Lust am Einkaufen großenteils im Antizipieren von Situationen und Verhaltensweisen und Augenblicken bestand, in den schier unendlichen gleichzeitigen Möglichkeiten, die vor der Entscheidung für das eine oder das andere im Raum schwebten.

Manchmal fand ich ein T-Shirt oder Hosen für mich, zweite Wahl oder Reste von Lagerbeständen zu Ausverkaufspreisen. Ich prüfte, ob Farbe und Größe stimmten, und hielt sie sofort mit einer mindestens teilweise demonstrativen Entscheidungsgeschwindigkeit dem Verkäufer hin. Öfter jedoch ließ ich Astrid an den Ständen allein, um ihr mit meiner männlichen Ungeduld nicht die Freude zu verderben, und kaufte Obst und Käse ein oder drehte eine Runde im Zentrum.

An diesem Samstag ging ich durch das Stadttor die steile Straße zur zentralen Piazza hinunter, wo die Leute an den Tischchen vor den Bars saßen und in Grüppchen um den Brunnen standen. Ich ging zum Kiosk, kaufte eine Zeitung und ein paar Zeitschriften, wechselte mit dem Besitzer einige Worte über das Wetter und unsere jeweilige Arbeit. Dann verabschiedete ich mich lächelnd, im Bewusstsein der Geschmeidigkeit meiner Muskelbewegungen in einem städtischen Kontext, was Teil des Spiels war, alles auf der Piazza zu registrieren und mich mit den Passanten und Umstehenden zu vergleichen. Ich betrachtete das Kinoplakat, die Schaufenster der Apotheke und einer Buchhandlung, las die Anzeigen des Höhlenforscherclubs und [24] des Anglervereins in den Aushängekästen unter den Arkaden. Die pralle Sonne verlangsamte die Bewegungen und dehnte die Gespräche, sie spiegelte sich in den Gläsern der modischen Sonnenbrillen der jungen Leute. Der Samstagmorgen spielte in unserem Leben als Großstadtaussteiger eine grundlegende Rolle: ein Sprung hinein in die Welt, nicht, um unsere Stoffe zu verkaufen oder bürokratische Angelegenheiten zu regeln, sondern aus reiner Freude. Das gab mir ein Gefühl von wieder hergestellten Verbindungen, ich konnte unbeschwert und zwanglos meine Fähigkeiten üben, die Realität zu deuten und mit anderen zu kommunizieren.

Ich betrat die alte Backstube, die Pizza zum Mitnehmen anbot, stand unter dem niedrigen Deckengewölbe im Gedränge der vom Warten und dem köstlichen Duft hungrigen Kunden und registrierte Gesichtszüge, Stimmlagen, Akzente. Als ich an die Reihe kam, ließ ich mir auf einem Papptablett Pizza mit Tomaten und Focaccia mit Zwiebeln geben; vor dem Einpacken pflanzte der Verkäufer rasch einen kleinen Wald von Zahnstochern darauf, damit das Papier nicht anklebte. Beim Hinausgehen hielt ich in der Linken die Zeitungen und auf der flachen rechten Hand das glühend heiße Päckchen, darauf bedacht, es nicht fallen zu lassen.

Draußen begegnete ich Stefania Livi; die Livis lebten etwa zwei Kilometer nördlich von uns. Groß und dünn kam sie mir entgegen, mit ihrer Brille mit der schmalen Fassung und dem mahagonibraunen Pagenkopf, beladen mit Tüten voll Obst und Gemüse. Wir wechselten ein paar Bemerkungen über die unnatürliche Hitze, dann sagte sie [25] unvermittelt: »Kommt ihr nächsten Donnerstag zu uns zum Abendessen? Die Morlacchis und Nino Sulla werden auch da sein.«

Ich geriet in Aufruhr, wie immer bei einer Einladung und den Verpflichtungen, die daraus folgten, doch sosehr ich mich auch bemühte, schnell eine Ausrede zu finden, mir fiel einfach nichts Überzeugendes ein. Deshalb sagte ich lächelnd: »Ja gut, danke.«

»Gern geschehen, grüß Astrid«, sagte sie und verschwand mit ihren vollen Tüten quer über die Piazza.

Ich kehrte auf die steile Straße zurück, auf der Touristen, Rauchern und allen anderen, die nicht daran gewöhnt waren, nach wenigen Metern die Puste ausging, und erreichte den Markt entlang der Mauer. Astrid stand gedankenverloren vor einem Stand mit Handtaschen. »Was gefunden?«, fragte ich. »Ist was dabei, was dir gefällt?«

Sie schüttelte den Kopf: »Ich hab bloß geschaut.«

Ich zeigte ihr mein heißes Pizzapäckchen und die Zeitungen; sie zog aus einer Plastiktüte ein petrolfarbenes Baumwollhemdchen.

»Schön«, sagte ich.

»Vier Euro«, erwiderte sie.

»Am Donnerstag sind wir bei den Livis zum Abendessen eingeladen, ich habe vor der Backstube Stefania getroffen«, sagte ich. »Es ist mir nicht gelungen, rasch eine Ausrede zu erfinden.«

Sie sah mich so an, wie ich es erwartet hatte. Wir waren nicht asozial und fühlten uns auch nicht zu Einsiedlern berufen: Wir mussten einfach jedes Mal einen kleinen Widerstand überwinden bei der Aussicht, unsere Gesichter [26] zeigen, die Stimme erheben, bestimmte Gesten machen zu müssen.

[27] Am Donnerstagnachmittag buk Astrid ihren Nusskuchen

Am Donnerstagnachmittag buk Astrid ihren Nusskuchen, dessen Rezept sie im Lauf der Jahre den Grenzen unserer schlecht funktionierenden Röhre angepasst hatte. Wir wickelten ihn in ein Tuch und stellten ihn auf den Küchentisch. Um halb acht Uhr abends duschten wir uns und liefen auf der Suche nach akzeptablen Kleidungsstücken nackt durchs Haus, um die Rolle von Leuten einnehmen zu können, die ausgehen, Hände schütteln, anderen in die Augen sehen und Gespräche führen. Oscar bekam noch einen Knochen, dann machten wir uns auf den Weg.

Die Livis wohnten in einem Haus aus Naturstein und Ziegeln: Es war dreimal so groß wie unseres, mit einem Bogen rechts und links vom Eingang und einem Türmchen in der Mitte, das so restauriert war, dass es auch in bester Chianti-Lage als Schmuckstück gegolten hätte. Um den ganzen Besitz lief ein Zaun, auf dem automatisch betriebenen Tor aus grünen Eisenstäben mit Lanzenspitzen leuchtete ein Licht auf, wenn es sich öffnete, und die Zufahrtsstraße zum Haus war auf beiden Seiten von kleinen Gartenlampen gesäumt.

Aber Val del Poggio und Val di Lana bei Trearchi sind nicht im Chianti: Sie gehören zu einem entschieden [28] abgelegeneren Teil Mittelitaliens, oben auf den Hügeln von wilder Schönheit und in den Ebenen verunstaltet von Industriehallen, Hochspannungsmasten, Tankstellen, scheußlichen Gebäuden und von Schnellstraßen, wie sie das ganze Land entstellen. Die Rede ist vom östlichen Teil des Apennins, wo das Klima sehr viel rauher ist als auf der anderen Seite, mit starkem Wind zu jeder Jahreszeit, Schnee und Frost im Winter und Hitze im Sommer, lehmigem Boden, der sich beim ersten Regen in Schlamm verwandelt und unter der Sonne steinhart wird. Wer dorthin zieht, tut es, weil er von den Hügeln, den historischen Dörfern und dem zurückhaltenden, ernsten Charakter ihrer Bewohner fasziniert ist, aber auch, weil die Häuser dort viel weniger kosten als in Umbrien oder in der Toskana.

Sobald wir die Türen des Kleinbusses öffneten, sprang der Labrador des Hauses hinein, um Oscars Spuren zu beschnuppern und uns die Beine vollzugeifern, bis Sergio Livi rief: »Pugi, komm her, hör auf zu nerven!« Er überrumpelte uns mit seinem demonstrativ energischen Händeschütteln, seinem Lächeln, seinem Schulterklopfen und einem Wortschwall, der uns schlicht überforderte. Der ehemalige Kleinindustrielle aus der Lombardei, der seine Aluminiumdosenfabrik verkauft, weil er sein Leben ändern will, und in die Marken zieht, wo er als Hobby zwei oder drei Bienenstöcke aufstellt, dann aber nach kürzester Zeit schon Hunderte davon über Dutzende von Quadratkilometern verteilt hat: Das Hobby hat sich in eine neue Unternehmertätigkeit verwandelt. Er kam mir vor wie der wandelnde Beweis dafür, dass sich die wahre Natur eines jeden letztlich unabhängig vom Ort immer wieder [29] durchsetzt, stärker als jede Entscheidung oder Absichtserklärung.

Wir folgten ihm ums Haus herum, am beleuchteten Swimmingpool, dem großen Birnbaum und den Fenstern vorbei, die einen Lichtschein auf den perfekt geschnittenen Rasen warfen. »Hereinspaziert, hereinspaziert«, sagte er und schob uns ins Wohnzimmer, wo seine Tochter Seline und seine Frau Stefania und Nino Sulla, der mit dem Wein, und die Morlacchis vom Ferienhof Val di Lana warteten. Er mit dem großen Lockenkopf und dem dichten Bart des Philosophen aus Vicenza, sie zierlich und mediterran in einem kurzen schwarzen Kleid, das ihre Formen betonte. Leise fragte ich Astrid, wie sie mit Vornamen hießen, weil ich mich nie daran erinnerte; sie zischte mir ins Ohr: »Ugo und Tiziana.«

Mit leicht forcierter Herzlichkeit machten wir die Begrüßungsrunde, Händeschütteln, Umarmungen und Wangenküsse, Bewohner derselben Gegend, die ein paar Dinge gemeinsam hatten und ebenso viele nicht. Ich betrachtete den Fußboden aus handgeschöpftem Cotto, die sorgfältig eingelassenen Kastanienbalken an der Decke, die Sofas und Sessel mit Baumwollbezügen in warmen Farben – wie viel provisorischer da unser Haus wirkte im Vergleich. An den Fenstern hingen leuchtend gelbe Vorhänge mit orangefarbenen Streifen, die uns die Livis vor einigen Jahren in Auftrag gegeben hatten; jedes Mal, wenn ich sie in diesem Rahmen wiedersah, fand ich es seltsam, dass sie auf unseren Webstühlen entstanden waren.

Stefania Livi füllte unsere Gläser mit Nino Sullas Rotwein, wies auf die Schälchen mit Oliven und die Platten [30] mit Schinken und Salami aus der Gegend, die auf dem Tisch aus Nussbaum bereitstanden. Sie war ganz in Anspruch genommen von ihrer Rolle als Gastgeberin, ihre Aufmerksamkeit wanderte ständig hin und her zwischen der fünfzehnjährigen Tochter ihres Mannes, den Morlacchis, Nino Sulla, uns und der offenen Küche mit den geblümten Kacheln, sie war schon leicht beschwipst, ihre Stimme schrill. Sergio war sie begegnet, als sie noch eine Studentin aus Teramo war, die sich an der Universität von Trearchi in Soziologie eingeschrieben hatte; eine Zeitlang waren die beiden zusammen ausgegangen, bevor sie ein richtiges Paar wurden und diesen trotz der Unterschiede von Alter und geographischer Herkunft scheinbar soliden Hausstand gründeten.

An einem bestimmten Punkt wechselte sie den Ausdruck und sagte in ernstem Ton: »Habt ihr gehört, was dem armen Tom passiert ist?«

Astrid, ich und die Morlacchis schüttelten den Kopf. »Was ist mit ihm?«, fragte Astrid.

»Von einem Auto zusammengefahren«, sagte Nino Sulla, rasch in den Bewegungen, mit dem gedrungenen Körperbau und der Robustheit der Leute aus Trearchi.

Gelegentlicher Austausch über Neuerwerbungen, Verluste, Veränderungen des Familienstands und gesundheitliches Befinden gehörte zu unserem Leben als Nachbarn auf den Hügeln. Auch wenn Tage, ja selbst ganze Wochen vergehen konnten, ohne dass wir uns sahen, war jeder von uns eigentlich immer auf dem Laufenden über das, was den anderen zustieß.

Alle machten wir ein betroffenes Gesicht, während wir [31] aus unserem geistigen Archiv das Bild von Tom Fennymore abriefen, dem Historiker aus Manchester, der auf der Suche nach dem guten mediterranen Klima im falschen Teil Italiens gelandet war. Es schien mir doppelt ungerecht, dass ihm nun auch noch das passiert war, nach allem, was nach seiner Ankunft schon schiefgelaufen war.

»Ja wie? Wann denn?«, fragte Tiziana Morlacchi, ein Scheibchen Brot mit Salami in der Hand.

»Er war auf dem Weg nach Rom, um nach England zu fliegen, zur Hochzeit seines Cousins«, sagte Stefania Livi rasch, damit ihr Nino Sulla nicht wieder zuvorkam. »Auf der Höhe von Perugia, spätabends, müde, ihr könnt es euch ja vorstellen. Er steigt aus dem Auto, weil er in einer Bar auf der anderen Seite der Schnellstraße was trinken will, da kommt mit Vollgas ein Auto angerast.«

»Peng, Volltreffer«, sagte Nino Sulla mit der Rohheit, die er brauchte, um seine Rolle als einziger Vertreter der einheimischen Bevölkerung zu betonen. »Zehn Meter weit hat es ihn geschleudert.«

»Mit Vollgas wohl kaum«, sagte Sergio Livi. »Sonst wäre nicht mehr viel von ihm übrig.«

»Jedenfalls eine Katastrophe, der Ärmste«, sagte Stefania Livi. »Linkes Bein gebrochen, rechte Schulter gebrochen, schwerstes Schädeltrauma.«

»Mamma mia«, sagte Astrid mit ihrem deutschsprachigen Akzent, der in Stressmomenten deutlicher zu hören war.

»Seit fünf Tagen liegt er im Koma«, sagte Sergio Livi.

»Wo?«, fragte Tiziana Morlacchi. Auch wenn unser Austausch von Neuigkeiten natürlich zum Teil ein [32] Gesellschaftsspiel war, nahmen wir alle doch entschieden größeren Anteil am Schicksal unserer Nachbarn als zum Beispiel die Bewohner eines Mietshauses in der Stadt.

»Im Krankenhaus von Perugia«, sagte Sergio. »Wir haben ihn besucht.«

»Und?«, fragte Astrid.

»Nichts«, antwortete Stefania. »Er wacht nicht auf. Totale Finsternis.«

»Ziemlich hinüber«, sagte Nino Sulla.

»Donnerstag verlegen sie ihn ins Krankenhaus von Trearchi«, sagte Sergio. »Das ändert ja nichts, schlafen kann er überall.«

»Armer Tom«, sagte Astrid.

»Tut mir leid«, sagte ich.

»Er war so nett«, sagte Tiziana Morlacchi, auch wenn Tom vielleicht eher zerstreut als nett war, immer ein bisschen woanders, egal, was er gerade tat.

Einige Minuten herrschte trauriges Schweigen im Raum. Wir waren zu verschieden und räumlich zu weit von einander entfernt, um eine Gemeinschaft im engeren Sinn zu bilden, von Menschen, die durch ständige Beziehungen und gemeinsame Aktivitäten verbunden waren. Aber dennoch waren wir eine Gemeinschaft, wenn auch verstreut und unstet, deren Grenzen von den Wellenlinien der Hügel und den mit wildem Gestrüpp bestandenen Gräben am Ende der abschüssigen Felder bezeichnet wurden. Jean Creuzot, der Franzose, der Ziegen hielt und Joghurt und Käse herstellte, und seine nicht gerade mitteilsame Familie gehörten dazu, Richi und Giovanna Ceriani, die am Konservatorium von Mariatico unterrichteten und eine echte Phobie [33] vor Spinnen, Skorpionen und fast allen anderen Tieren außer Haustieren hatten, Paolina Ronco, die bei der Gemeindeverwaltung von Trearchi arbeitete und nach einer Liebesenttäuschung allein in ein weißes Häuschen gezogen war, Pluto Orbinsky und seine Frau Stella, die beschlossen hatten, ihren Traum von einem Haus auf dem Land in Italien zu verwirklichen, nachdem Plutos Geschäftspartner in ihrem Rotterdamer Büro an einem Herzinfarkt gestorben war. Von Hügel zu Hügel behielten wir uns im Auge, immer die nächsten Nachbarn, und der Bekanntheitsgrad verringerte sich proportional zur Entfernung auf der Straße, die in Kurven auf dem Hügelkamm von Hof zu Hof führte. Übrigens passiert das überall, wo man auch lebt: Man schneidet sich ein Stück Landschaft heraus und pflegt Tag für Tag die Vertrautheit damit.

Stefania Livi servierte die Pasta, Maltagliati mit Brennnesseln, und wir setzten uns zu Tisch. Beim Essen sprachen wir über verschiedene Themen, wobei uns eine stillschweigende Übereinkunft daran hinderte, ein einzelnes so weit zu vertiefen, dass Konfliktpotentiale auftauchten. Wir übten eine Art gedankliche Selbstzensur, da wir eben Bekannte, aber nicht wirklich Freunde waren, wohl unterrichtet über viele Einzelheiten des Lebens der anderen, aber einander keineswegs sehr nahe. Ob wir nun über internationale Politik redeten oder über den Mangel an Regen oder über die dringend notwendige Reparatur der Schlaglöcher auf der Asphaltstraße oder über den armen Tom, der im Koma lag, oder über einen Deutschen, der soeben ein ehemaliges Pfarrhaus zu einem nicht marktüblichen Preis erworben hatte – wir wussten von vornherein, dass wir nie [34] über allgemeine Bemerkungen hinausgehen würden: Es gab diese nicht überschreitbare Sicherheitsschranke.

Zum Ausgleich behandelten wir bestimmte Aspekte unseres Lebens sehr detailliert und akkurat: rechtliche Fragen, Steuerfragen, territoriale Fragen, technische Fragen. In diesen begrenzten Bereichen gingen wir in die Tiefe, doch jeder folgte dabei seiner eigenen Logik, wie der Bewohner einer eigenen Insel, die Argumente wiederholten sich, was durch den Wein noch angeheizt wurde.

Stefania Livi schilderte Meter für Meter in allen Einzelheiten und mit gelegentlichen Korrekturen, wie sie den Hund Pugi zurückgeholt hatten, der in der Woche vorher wegen einer läufigen Hündin ausgerissen war. Wir nickten teilnahmsvoll, während wir uns wahrscheinlich alle fragten, aus welchem Grund sie sich wohl so ereiferte.

Sergio Livi sekundierte ihr etwa zehn Minuten lang, dann sah ich, wie er genervt die Augen verdrehte; er sagte zu den Morlacchis: »Und wie geht es mit eurem geheimnisvollen Reiter?«

»Gut«, antwortete Tiziana Morlacchi.

»Bis jetzt«, sagte Ugo Morlacchi.

»Sie haben einen Reitlehrer eingestellt«, sagte Stefania Livi zu mir und Astrid.

»Wir haben ihn nicht eingestellt, ich hoffe, dass ihm das auch klar ist.«

»Er steht auf einmal in der Tür, am Nachmittag gegen Viertel nach fünf«, sagte Tiziana Morlacchi, bereit, von einer ausufernden Geschichte zur nächsten überzugehen. »Guten Tag, sagt er zu mir, ich habe eure Anzeige in der Zeitschrift Il mio cavallo gelesen.«

[35] »Von vor drei Monaten, wohlgemerkt«, sagte Ugo. »Dabei hatten wir in der Zwischenzeit beschlossen, es sein zu lassen, weil es unterm Strich eine große Investition ohne Gewinngarantie ist.«

»Freundlich, mit guten Manieren, muss ich sagen«, bemerkte Tiziana, »hat irgendwie Stil. Aus dem Norden. Ein hagerer Typ.«

»Klapperdürr«, sagte Ugo. »Mit einer Schrottkarre von Auto, ein Wunder, dass es überhaupt noch fährt.«

»Fast null Gepäck«, sagte Tiziana. »Ein Seesack, wo kaum drei Sachen reinpassen.«

»Durante heißt er«, sagte Ugo. »Durante.«

»Wir haben nicht mal begriffen, ob es sein Vor- oder sein Nachname ist«, sagte Tiziana.

»Wir kennen ihn«, sagte ich. »Er war vorige Woche bei uns, hatte sich verirrt.«

Astrid sah mich schief an, als hätte ich ein Geheimnis verraten, das wir lieber für uns hätten behalten sollen.

Doch die Morlacchis quittierten meine Bemerkung sowieso nur mit einem schwachen Kopfnicken, sie folgten ganz der Logik ihrer rein persönlichen Sorgen.

»Ich verlange nichts von euch, sagt er zu mir«, erzählte Tiziana Morlacchi. »Weder ein Gehalt noch einen Vertrag. Nur, dass ihr mich die Boxen und die Paddocks da unten instand setzen lasst, danach könnt ihr entscheiden, ob ich den Gästen eures Ferienhofs Reitstunden geben soll oder nicht.«

»Womit denn?«, fragte Stefania Livi.

»Er hat ein Pferd«, sagte Tiziana Morlacchi. »Ein schönes sogar. Einen schwarzen Hengst, groß, mit einer so [36] langen glänzenden Mähne, dass man als Frau vor Neid erblasst. Gestern früh um neun hat er ihn mit einem Transporter herbringen lassen, von einem Freund.«

»Dem fehlt eine Hand, dem Freund«, sagte Ugo Morlacchi. »Sieht aus wie der Gehilfe von Captain Hook.«

»Drei Finger fehlen ihm«, sagte Tiziana Morlacchi.

»Ich habe jedenfalls Klartext geredet, mit diesem Durante«, sagte Ugo Morlacchi. »Ich habe ihm erklärt, dass wir uns auf eine Probezeit einlassen können, aber ohne jede Verpflichtung unsererseits. Sobald uns die Sache aus irgendeinem Grund nicht mehr überzeugt, Ende des Experiments. Einseitig. Dann geht er.«

»Nicht einmal versichern wollt ihr ihn?«, fragte Sergio Livi, während er sich den Teller noch einmal mit Maltagliati füllte.

»Doch, aber es ist noch viel zu früh«, sagte Ugo Morlacchi. »Jetzt muss man erst mal sehen, ob er wirklich in der Lage ist, die Boxen und die Gehege zu reparieren.«

»Wieso?«, fragte Seline, Sergio Livis Tochter. Sie hatte ein spitzes Gesicht, schmale lange Augen; ich wunderte mich, dass sie überhaupt den Mund aufmachte.

»Das ist sehr viel Arbeit«, sagte Ugo Morlacchi. »Und woher nimmt er überhaupt die Mittel, wenn er wirklich nichts von uns verlangt?«

»Da braucht man mindestens zwanzigtausend Euro«, sagte Nino Sulla. »Wenn man es ordentlich machen will.«

»Eben«, sagte Ugo Morlacchi.

»Wenn er doch sicher ist, dass er es schafft«, sagte seine Frau.

»Abwarten«, erwiderte er.

[37] »Ich fand ihn sympathisch«, sagte Astrid. »Sensibel. Kein banaler Typ.«

»Und Arzt ist er auch, oder?«, sagte Tiziana Morlacchi.

»Wer?«, fragte Stefania Livi.

»Durante«, sagte Tiziana Morlacchi. »Er hat in Pavia studiert.«

»Ja«, sagte Ugo Morlacchi. »Obwohl nicht klar ist, wie ein Arzt plötzlich dazu kommt, mit Pferden zu arbeiten. Und noch dazu so.«

»Wahrscheinlich sind Pferde seine Leidenschaft, Papa«, sagte Seline Livi in ihrem wegen der Zahnspange etwas nuscheligen Ton.

»Bestimmt«, sagte Astrid. »Er wird die Medizin aufgegeben haben, um zu tun, was ihm wirklich Spaß macht.«

»Ich glaube kaum, dass einer seine Karriere einfach wegwirft, für eine Leidenschaft«, sagte Sergio Livi.

»Wieso, hast du es nicht genauso gemacht?«, sagte Stefania Livi. »Hast du nicht deine Firma verkauft, um hier in den Hügeln zu leben?«

»Hm, ja«, sagte Sergio Livi mit leichtem Unbehagen. »Aber nicht, um wie ein abgerissener Landstreicher durch die Gegend zu ziehen und in Ställen Arbeit zu suchen.«

»Er ist kein abgerissener Landstreicher«, sagte Tiziana Morlacchi beinahe mit dem Stolz einer Arbeitgeberin und Kunstmäzenin. »Und er sucht auch keine Arbeit im Stall. Er will ein Reitzentrum aufziehen.«

»Angeblich hat er ein Diplom als Reitlehrer«, sagte Ugo Morlacchi.

»Was der alles ist«, sagte Nino Sulla in zweifelndem Ton.

[38] Ich schwieg, aber mein Gesichtsausdruck lag mit seinem auf einer Linie.

»Schon seit Jahren denken wir darüber nach, Pferde anzuschaffen, um den Gästen der Ferienwohnungen etwas mehr zu bieten«, sagte Tiziana Morlacchi, »und dann kommt so eine Gelegenheit. Und noch dazu zum Nulltarif.«

»Beinahe zum Nulltarif«, sagte Ugo Morlacchi. »Vorerst schläft er unten in der Sattelkammer. Er behauptet, Strom und Gas würde er uns später bezahlen. Na ja, mal abwarten.«

»Steht da ein Bett, in der Sattelkammer?«, fragte Stefania Livi.

»Er schläft auf dem Boden«, antwortete Tiziana Morlacchi. »Auf den Holzbrettern, die sind in fürchterlichem Zustand. Aber er hat einen Schlafsack und ein flaches Kissen und sagt, er sei’s gewohnt.«

»Wie romantisch«, sagte Stefania Livi. »Der Arzt, der im Namen seiner Leidenschaft auf alles verzichtet und auf dem Boden neben seinem Pferd schläft.«

»Schaut sie euch an, die Frauen«, sagte Ugo Morlacchi. »Natürlich denken sie sich sofort eine Schnulze aus zu dieser Geschichte. Romaaantisch.«

»Hör auf, du«, sagte seine Frau.

»Ihr Männer, ihr seid zynisch bis ins Mark«, sagte Stefania Livi.

»Hat er euch einen Klinikausweis gezeigt, der Arzt?«, fragte Sergio Livi, ich glaube, aus Trotz gegenüber seiner Frau. »Eine Urkunde, irgendwas?«

»Nein«, antwortete Ugo Morlacchi. »Aber ich habe ihn [39] auch nicht danach gefragt. Er kommt schließlich nicht her, um seinen Arztberuf im Val di Lana auszuüben.«

Sergio Livi begriff, dass es Zeit war, das Thema zu wechseln, um Streit zu vermeiden; er fing an, von einer neuen Produktlinie auf der Basis von natürlichem Propolis zu erzählen, die er im September auf den Markt bringen wolle. Und so ging es weiter, zwischen einzelnen selbstbezogenen Monologen und allgemeinen unverbindlichen Gesprächen.

[40] Astrid und ich hatten einen baldigen Abgabetermin

Astrid und ich hatten einen baldigen Abgabetermin, neun Tagesdecken aus Seide und Baumwolle, die wir nach Südtirol schicken mussten. Der Besitzer eines kleinen Hôtel de Charme hatte bei einer Freundin einen Vorhang von uns gesehen, den sie auf einer Messe gekauft hatte, und daraufhin hatte er uns per E-Mail erklärt, was er wollte. Manchmal fanden wir auf diese Weise Arbeit, auch wenn ich mich nur schwer daran gewöhnte, mit Auftraggebern umzugehen, die ich nie gesehen hatte. Da bestand dieser Widerspruch zwischen der Immaterialität der Bestellung und der Materialität des Bestellten: ein auf dem Bildschirm des Computers erschienener Name, das Gewicht des Stoffes. Nach beendeter Arbeit legten wir die Stoffe sorgfältig zusammen, verpackten sie in Schachteln, die mit Seidenpapier ausgeschlagen waren, und verschlossen alles gut mit Klebeband. Dann fuhren wir zu dem Kurier etwas außerhalb von Trearchi, füllten ein Formular aus, zwei Unterschriften und fertig. Es war seltsam, wenn auch gewiss bequemer, als ganze Tage in der Kälte oder der Hitze auf einer Messe zu verbringen, um mit Dutzenden von allgemein neugierigen Leuten zu sprechen, bevor man auf einen echten Interessenten stieß. Allerdings kam es nicht häufig vor [41] und befreite uns keineswegs von der wiederkehrenden Sorge, einen Käufer für unsere nächsten Stoffe zu finden.

Unsere Arbeitszeiten waren ziemlich normal: Gegen neun Uhr morgens setzten wir uns an den Webstuhl und machten durch bis eins, dann Mittagspause, dann weiter bis abends um sieben. Der Nachteil, ganz selbständig zu arbeiten, bestand darin, dass wir nie wussten, ob wir von einem Monat zum anderen genug Geld zum Leben haben würden. Der Vorteil war, dass wir zu Hause arbeiten konnten, mitten auf dem Land, und die Freiheit hatten, zu unterbrechen und weiterzumachen, wann wir wollten. Die Stereoanlage lief ununterbrochen, wir hatten Stapel von selbstgebrannten CDs, Musik aller Art, aus dem Internet heruntergeladen, um unsere Handbewegungen zu begleiten. Einmal, als wir mit einem wichtigen Auftrag im Verzug waren, hatte ich Cold Sweat von James Brown eingelegt und auf die Taste »repeat« gedrückt; zwei volle Tage hatten wir gewebt und gewebt auf der gepressten, sich wiederholenden Welle des uuum-pah uuum-pah taratara tararatara-pah, die uns auch in den Pausen und bis in den Schlaf verfolgte. Astrid dagegen zog bei Stress Mozart, Paisiello, Haydn oder auch die Walzer von Strauß vor, jedenfalls musikalische Architekturen, die heiterer und strukturierter waren, aber gleichfalls Zugkraft besaßen.

Weben ist eine hypnotische Tätigkeit. Du bereitest die Garne vor, lässt die Spulen im Schützen durch das Spiel von Litzen und Weberkamm sausen, treibst mit der Rechten den Schussfaden durch die Kettfäden, fängst das Schiffchen mit der Linken auf, drückst mit dem Fuß den nächsten Tritt, treibst die Spule wieder nach rechts, ziehst die [42] Lade mit dem Webblatt zu dir hin und erschaffst auf diese Weise ein Gewebe, das langsam wächst und unten am Zeugbaum aufgewickelt wird. Manchmal verfällst du durch die Gleichförmigkeit des Tuns fast in Trance, manchmal folgst du der Inspiration des Augenblicks und improvisierst Motive oder Farbvariationen, an die du vorher nicht gedacht hast. Du kannst das Gefühl haben, ein Kunstwerk zu schaffen oder etwas rein Funktionales herzustellen. Ab und zu empfindest du es als großes Privileg, eine so freie und selbstbestimmte Tätigkeit gewählt zu haben, dann wieder fühlst du dich als Sklave deines Webstuhls: ein uralter Wechsel von Stimmungen, der sich im Lauf der Jahrhunderte kaum verändert hat, wenn man die Arbeitsmittel benutzte, die ich und Astrid benutzten.

Bis vor zehn Jahren bestand meine einzige Erfahrung mit handgemachten Textilien darin, dass ich meiner Großmutter beim Stricken zuschaute, wenn ich in den Sommerferien mit meinen zwei Schwestern nach Alba fuhr. Auch wenn es mich faszinierte, zu beobachten, wie sie aus ein paar Wollknäueln einen Schal oder eine Mütze zauberte, hätte ich mir wirklich nie träumen lassen, dass ich mir eines Tages mit einer ähnlichen Tätigkeit meinen Lebensunterhalt verdienen würde. Nach meinem Abschluss in Kommunikationswissenschaften an der Universität Bologna verfolgte ich wegen der Diskrepanz zwischen meinen Interessen und dem realen Leben einen Zickzackkurs: zuerst als Redakteur eines Musikprogramms für ein Lokalradio, dann einer Zeitschrift über Weine, dann als Hilfskraft mit befristetem Vertrag an der Fakultät für Journalismus der Universität Urbino. Dann fuhr ich in einem August in [43] den Ferien nach Kreta, lernte Astrid kennen und verliebte mich.

Unsere Beziehung hatte sich, genährt durch unsere kulturellen, körperlichen und charakterlichen Unterschiede, bald in eine so enge Bindung verwandelt, dass es mir Ende August absurd vorkam, uns zu trennen. Wir konnten nicht einfach zu unserem vorigen Leben zurückkehren. Ich fuhr nach Italien, gab meine prekäre Stellung an der Universität auf, kündigte mein Untermietzimmer und zog zu Astrid nach Österreich, in das Haus bei Graz, das sie mit ihrer Schwester Ingrid und drei Freunden teilte. Einige Wochen war ich ganz auf sie angewiesen, ohne einer anderen Tätigkeit nachzugehen, ohne ein anderes Ziel im Kopf, als Deutsch zu lernen, und fragte mich, ob ich je wieder eine Arbeit finden würde. Dann schrieb sich Astrid für den Webkurs bei Gabo Svorniak ein, und spontan schloss ich mich ihr an. Wir gingen mit dem Entdeckergeist hin, mit dem wir auch einen Kurs in Töpfern oder Tai-Chi hätten besuchen können, doch sobald wir uns an den Webstuhl gesetzt und unter der Anleitung des Meisters die ersten Versuche mit den Garnen gemacht hatten, entdeckten wir alle beide, dass wir genau damit unseren Lebensunterhalt verdienen wollten. Was Astrid fesselte, war, glaube ich, der künstlerische Aspekt, das unbegrenzte Spiel von Linien und Farben; bei mir war es eher die Konkretheit der Ergebnisse.

Am Ende des Kurses kauften wir einen Webstuhl aus dritter Hand, an dem wir uns monatelang mit der leicht besessenen Leidenschaft der Neulinge abwechselten. Er stand in einer nur teilweise ausgeräumten Rumpelkammer. Es gelang uns, unsere ersten Schals und Stolen auf kleinen [44] Märkten und an einige Geschäfte zu verkaufen, dann konnten wir uns einen zweiten gebrauchten Webstuhl von besserer Qualität anschaffen. Wir mieteten eine kleine ehemalige Lagerhalle, zusammen mit zwei Freunden von Astrid, die Lauten bauten. Nach und nach wurden wir immer besser und eroberten uns einen kleinen Kundenstamm von Direktkäufern. Im Laufe der Monate hatte sich unsere Leidenschaft in eine echte, wenn auch wenig einträgliche Arbeit verwandelt. Vor sechs Jahren haben wir dann beschlossen, nach Italien zu ziehen, mehr auf Astrids Drängen als aus Heimweh meinerseits. Wir fanden ein verlassenes Haus in nicht allzu schlechtem Zustand zwölf Kilometer von Trearchi, nahmen mit einer kleinen Unterstützung von Astrids und meinen Eltern einen Kredit auf, um es zu kaufen, und setzten es nach und nach instand.

Ein weiterer positiver Aspekt der Arbeit am Webstuhl ist, dass die Gedanken dabei frei ihrer Wege gehen können, ohne dass dies im Geringsten das Endergebnis beeinträchtigt. Das, was du tust, nimmt nur einen Teil deiner Aufmerksamkeit in Anspruch, abgesehen von Momenten, in denen du eine Wahl oder eine Entscheidung treffen musst; ansonsten kannst du dir ausmalen oder ins Gedächtnis rufen, was du willst, in allen Einzelheiten. Weben ist fast wie Geschichten schreiben: Es handelt sich darum, Farben auszuwählen, Fäden zu einem Muster zu schlingen, einen Plan zu verfolgen, der sich in eine für andere lesbare Dimension übersetzt.

Am Nachmittag begann Oscar zu bellen und lief zur Haustür.

[45] Astrid und ich standen von den Webstühlen auf, um nachzuschauen. Draußen waren Stefania Livi und die junge Seline gerade aus ihrem großen Geländewagen ausgestiegen, beide zögerten wegen Oscar.

»Wir wollten nur kurz guten Tag sagen, hoffentlich stören wir nicht«, sagte Stefania Livi.

»Nein, gar nicht«, sagte Astrid mit Blick auf die Reithosen und Stiefel des Mädchens.

»Wir fahren zum Val di Lana«, sagte Stefania Livi, »zur Reitstunde mit dem neuen Lehrer.«

»Wirklich?«, erwiderte Astrid. »Mit Durante?«

»Durante, genau«, sagte Stefania Livi, als kennte sie ihn schon seit langem. »Er ist wundervoll, wirklich.«

»Na ja«, brummte Seline durch ihre Zahnspange.

»Findest du nicht?«, fragte ich.

»Immerzu sagt er einem, tu dies, tu jenes«, nuschelte sie. »Kopf hoch, Fersen runter, Rücken gerade, Schultern nach hinten, Blick nach vorn, er ist nie zufrieden.«

»Er versucht eben, dir die richtige Haltung beizubringen«, sagte Stefania Livi. »Deswegen gehen wir doch hin, oder?«

Das Mädchen zuckte die Schultern, es war klar, dass sie keinerlei Absicht hatte, der Frau ihres Vaters eine Mutterrolle zuzugestehen.

»Jedenfalls ist Reiten etwas Tolles«, sagte Stefania Livi. »Demnächst versuche ich es auch mal, ich habe mich schon angemeldet.«

»Sehr gut«, sagte Astrid, auch wenn ihr der Zweifel ins Gesicht geschrieben stand.

»Wo finden die Reitstunden überhaupt statt?«, fragte ich.

[46] »Durante hat schon fast alles hergerichtet«, sagte Stefania. Ihre gewöhnliche Rastlosigkeit war einer anderen Stimmung gewichen: Sie lächelte verhalten, schob sich die Haare hinters Ohr, blickte beiseite.

»Na ja«, sagte Seline noch einmal.

»Er hat das Gehege repariert, ganz allein«, sagte Stefania. »Und jetzt bringt er die Boxen in Ordnung, auch allein.«

»In so kurzer Zeit?«, sagte ich, denn ich erinnerte mich ziemlich gut an den verrotteten Zustand der ehemaligen Pferdeboxen auf dem Hof der Morlacchis.

»Ja«, sagte Stefania. »Er hat gearbeitet wie ein Verrückter. Ihr müsstet es sehen.«

»Dieser Tage schauen wir vorbei«, sagte Astrid. »Ich bin gespannt.«

»Komm doch gleich mit«, sagte Stefania.

Astrid schüttelte den Kopf: »Wir müssen einen dringenden Auftrag fertigmachen, wir sind schon im Verzug.« Aber der Vorschlag reizte sie, sie warf mir mehrere kurze Blicke zu.

»Es sind doch nur zehn Minuten von hier«, sagte Stefania. »In anderthalb, höchstens zwei Stunden bringen wir dich zurück.«

»Wir schaffen es einfach nicht«, sagte ich. »Wir müssen das Ganze übermorgen abschicken, spätestens am frühen Nachmittag.«

»Na gut, nächstes Mal«, sagte Stefania.

»Nächstes Mal«, sagten Astrid und ich, beide die Augen im warmen Südwestwind halb geschlossen.

Sobald der Geländewagen der Livis verschwunden war, schob ich eine CD von John Lee Hooker in die [47] Stereoanlage, drehte die Lautstärke auf und setzte mich wieder an den Webstuhl. Astrid machte eine Bewegung, als wollte sie protestieren, aber dann setzte sie sich wortlos an ihren Webstuhl. Wir arbeiteten bis zum Ende der CD im monotonen Rhythmus der Elektrogitarre und des Basses und des Schlagzeugs, während die tiefe Stimme immer wieder Energieschübe aussandte.

Danach stand Astrid auf und legte ein Konzert für Harfe und Orchester von Händel ein. Auch ich verzichtete auf Protest, denn wir waren darauf eingespielt, abwechselnd auf die Vorlieben des anderen einzugehen, was sich in all den Jahren gemeinsamer Arbeit bewährt hatte. Auf der Welle dieser neuen Musik arbeiteten wir weiter, in einem etwas anderen Rhythmus, mit leicht verschiedenen Ergebnissen.

Um Viertel vor acht Uhr abends konnten wir nicht mehr, die Arm- und Beinmuskeln schmerzten, der Blick war getrübt. Ich sprang auf und sagte: »Das reicht für heute!« Wir waren gut vorangekommen, es fehlte höchstens noch ein Arbeitstag.

Astrid stellte die Stereoanlage ab und trat neben mich, um die Tagesdecke, die ich eben beendet hatte, aus der Nähe zu betrachten. »Hast du nicht ein bisschen zu viel Rot hier eingewebt?«, fragte sie.

»Es hat sich so ergeben«, erwiderte ich. »Die Inspiration des Augenblicks.«

»Aber sie ist anders als die Übrigen«, sagte Astrid.

»Besser, findest du nicht?«, sagte ich.

»Herr Klemens wollte sie alle gleich«, sagte sie.

»Sie sind doch gleich«, sagte ich. »Mehr oder weniger.«

[48] »Die hier entschieden weniger.«

»Tja, das kann vorkommen«, sagte ich. »Wenn Herr Klemens absolute Gleichheit gewollt hätte, hätte er ja industriell gefertigte Decken nehmen können.«

Astrid nickte skeptisch.

»Bist du nicht überzeugt?«, fragte ich.

»Nein«, sagte sie.

»Bist du sauer auf mich, weil du gern zu den Morlacchis mitgefahren wärst?«, fragte ich.

»Nein«, antwortete sie.

»Um das überraschende Werk von Durante zu begutachten?«, sagte ich.

»Neiiin«, sagte sie.

»Bist du ganz sicher?«, sagte ich.

»Hör auf«, sagte sie.

»Du hast einen total feindseligen Ton«, sagte ich.

»Ich hasse dich, wenn du so bist«, sagte sie.

»So, wie?«, sagte ich.

»So wie jetzt«, sagte sie.

»Du hast gesagt, du hasst mich, ist dir das bewusst?«, fragte ich.

»Ja«, sagte sie.

[49] Auf dem Rückweg, nachdem wir die Stoffe abgeschickt hatten

Auf dem Rückweg, nachdem wir die Stoffe abgeschickt hatten, schlug ich Astrid vor, auf einen Sprung beim Ferienhof der Morlacchis vorbeizufahren. Es war fünf Uhr nachmittags, wir fühlten uns von einer Last befreit und hatten keine Verpflichtung, die nicht bis zum nächsten Tag warten konnte.

»Einverstanden«, sagte Astrid.

»Wir schauen es uns mal an«, sagte ich. »Das wolltest du doch, oder?«

»Wenn du es nur meinetwegen tust, nein«, sagte sie.

»Uff«, machte ich. »Ich bin auch neugierig, okay?«

»Also gut«, sagte sie.

So fuhren wir über unsere Abzweigung hinaus weiter auf der Asphaltstraße die Kurven entlang, die dem Auf und Ab des Gebirgskamms um unser Tal folgen. Eigentlich umreißt der Ausdruck »Tal« die geographische Beschaffenheit dieser Gegend nicht präzise: In Wirklichkeit handelt es sich um Hügelketten, deren Hänge steil zu tiefen, von Dickicht überwucherten Gräben abfallen. Die Gräben trennen eine Hügelkette von der nächsten und erschaffen damit eine Reihe von Parallelwelten, die in Luftlinie nah beieinanderliegen, aber nur über lange, gewundene Strecken zu [50] erreichen sind. Die Häuser stehen oben auf den Hügeln oder kleben jeweils an der einen oder anderen Seite des Kamms; am Horizont, gegen Süden, erkennt man die höchsten Gipfel des Apennins.

Am letzten Punkt der Straße, den man von unserem Haus aus noch sehen konnte, bogen wir rechts ab und folgten der Kurve zwischen die Hainbuchen und Pinien, die vor etwa vierzig Jahren vom Forstamt gepflanzt worden waren, um Jahrhunderte wilder Abholzung wettzumachen. Der Ferienhof der Morlacchis lag genau da, wo die Straße endete, ein großes Tuffsteinhaus, das einmal eine zahlreiche Bauernfamilie beherbergt haben musste, am letzten Ausläufer des Val del Poggio, nach Osten dem Val di Lana zugewandt. Die Boxen und der Heuschober befinden sich gleich rechts vom Tor, auf der kleinen Hochebene über den abschüssigen Feldern.

Wir parkten unseren Bus neben dem verbeulten weißen Auto von Durante und einem schwarzen Mercedes Coupé mit tückisch und böse funkelnden Scheinwerferaugen und gingen auf die Holzkonstruktionen zu. Drei Boxen und die Sattelkammer waren notdürftig hergerichtet, Löcher und Ritzen mit hellen Kiefernbrettern vernagelt, das Dach mit Wellblech abgedichtet. Ich drückte gegen eine Wand: Sie hielt stand, auch wenn die Arbeit bestimmt nicht perfekt war. Ein Heuballen lag neben jedem Dachpfosten, in einer Ecke war Pferdemist aufgehäuft, an der Tür einer Box hing altes Zaumzeug, in einem Weidenkorb lagen eine Bürste und ein Striegel.

Durante war auf der leicht abfallenden, von einem Lattenzaun umgebenen Wiese gleich hinter den Boxen; zu Fuß [51] folgte er einem großen schwarzen Pferd, auf dem eine blondierte Frau saß. Astrid und ich näherten uns langsam. Die Blonde trug hochhackige Stiefel, mit Pailletten besetzte Jeans, eine weiße Bluse mit Puffärmeln. An den Lattenzaun gelehnt stand ein Typ, der vermutlich ihr Mann war, in ein Gespräch am Handy vertieft. Der Zaun war kürzlich erneuert worden, mit Pflöcken und Querlatten aus rohem Robinienholz. Ich lehnte mich ebenfalls dagegen, mit meinem ganzen Gewicht: Er hielt.

»Herrlich«, sagte Astrid mit Blick auf das Pferd.

Der Mann der Blonden fixierte uns, sein Ausdruck schwankte zwischen Misstrauen und Mitteilungsbedürfnis.

»Guten Tag«, sagte ich zu ihm.

»Tag«, erwiderte er.

Astrid und ich winkten mit offener Hand in Richtung Durante, obwohl er uns den Rücken zuwandte.

Er drehte sich um und winkte zurück. »Sei locker«, sagte er zu der Blonden. »Und versuch da zu sein. Probier es wenigstens. Nimbus spürt es, ob du da bist oder nicht.«

Die Frau blieb stocksteif auf dem großen schwarzen Pferd sitzen, das harmonisch im Schritt ging. Es war ein edles Tier, das kapierte sogar ich, obwohl ich fast nichts von Pferden verstand: Es genügte, die kräftige Kruppe zu sehen, den mächtigen geschwungenen Hals, den fülligen Schweif und die glänzende Mähne. Durante lief mit seinem halb elastischen, halb hölzernen Schritt aufmerksam nebenher und spornte abwechselnd Pferd und Reiterin an.

Der Mann klappte sein Handy zu, wies mit dem Kinn auf Durante und sagte halblaut: »Seid ihr mit ihm befreundet?«

[52] »Nicht wirklich«, sagte ich. »Wir sehen ihn zum zweiten Mal. Und ihr?«