11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Liebe zum Kochen wurde Margherita in die Wiege gelegt. Wie einst ihr Vater – ein Sternekoch – führt nun auch sie ein Restaurant in Venedig. Trotzdem scheint sie für ihren Vater kaum zu existieren. Und irgendwie, merkt sie, ist sie auch sich selbst abhandengekommen. Als der Vater zu einer Fernseh-Kochshow eingeladen wird, begleitet ihn Margherita – und begibt sich damit auf eine Reise, die ihr Leben verändern wird.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

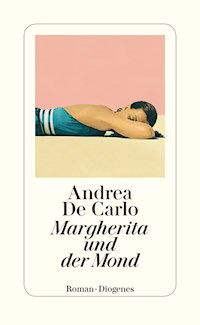

Andrea De Carlo

Margherita und der Mond

Roman

Aus dem Italienischen von Petra Kaiser

Diogenes

Der Autor versichert ausdrücklich, dass die Namen der Gestalten dieses Romans NICHT mit denen von realen Personen übereinstimmen, die diese auch nur teilweise inspiriert haben. Da es jedoch möglich – und in einigen Fällen sogar wahrscheinlich – ist, dass es reale Personen mit den gleichen Namen und einigen Eigenschaften der Figuren dieses Romans gibt, versichert der Autor, dass es sich um reinen Zufall handelt: Nicht von ihnen wird hier erzählt.

Langsam wurde ich nervös

Langsam wurde ich nervös, eine geschlagene Viertelstunde stand ich nun schon am Bahnhofsufer direkt neben der Vaporetto-Haltestelle und wartete, dann tauchte endlich das grüne Boot meiner Eltern auf, mit meiner Mutter am Steuer, meinem Vater auf der Mittelbank, und schob sich langsam durch den dichten Verkehr, zwischen Vaporetti, Kuttern und hoch mit Kartons, Bierfässern, Zement- und Abfallsäcken beladenen Lastkähnen hindurch, die sich auf dem jadefarbenen Wasser tummelten.

Fünf oder sechs Meter vom Ufer entfernt drosselte meine Mutter den Motor und steuerte das Boot zielsicher in die Haltebucht zwischen den Holzpfählen, wobei ihr Gesicht wie so oft keinerlei Regung zeigte. Mein Vater sprang sofort auf, stellte sich breitbeinig hin, um das Schwanken auszugleichen, zupfte dann seinen blauen Mantel und den weißen Schal zurecht. Er ist zwar nur eins vierundfünfzig groß, dafür aber unglaublich energiegeladen. Ursprünglich stammt er aus den Abruzzen, aus Pescocostanzo, ist mittlerweile siebenundachtzig und lebt seit sechzig Jahren in Venedig. Er ist schmächtig, hat dichte, glatte weiße Haare, buschige, ebenfalls weiße Augenbrauen und eine Adlernase, von der ich als Kind inständig hoffte, sie nicht zu erben; sein Teint ist ziemlich blass, an den Schläfen beinahe durchsichtig, weil er sich nur ungern im Freien aufhält, und er hat flinke blaue Augen. Sein Name ist Achille, und er ist Faschist. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass sein Vater, als er meine Großmutter traf, noch mit einer anderen Frau verheiratet war und deshalb umgehend das Weite suchte, als er erfuhr, dass er sie geschwängert hatte. So kam es, dass meiner Großmutter später, bevor sie nach Buenos Aires auswanderte, um dort bei einer reichen Familie eine Stelle als Köchin anzutreten, keine andere Wahl blieb, als den kleinen Achille im Alter von fünf nach Ravenna ins Heim zu geben, weil aus ihrem Sohn unbedingt ein richtiger Italiener werden sollte. Folglich erfand sich der kleine Achille, wer wollte es ihm verübeln, fast zwangsläufig eine Vaterfigur à la Benito Mussolini, mit markigem Kinn und wild entschlossener Miene, und klammerte sich an eine Ideologie scheinbar starker, letztlich jedoch gescheiterter, verbitterter Männer. Vermutlich war das auch eine Art Kompensation für seine geringe Größe, seine zierliche Statur, seine extreme Dünnhäutigkeit und erklärt vielleicht auch seine Neigung, erst Kopf und Kragen zu riskieren, sich dann aber als Opfer himmelschreiender Ungerechtigkeit aufzuführen. Solange ich denken kann, war er unberechenbar, schwankte permanent zwischen autoritärem Gehabe und grenzenloser Naivität, Intuition und Verblendung, aggressivem Auftreten und konventioneller Höflichkeit; ein ewiges Auf und Ab von sensationellen Erfolgen, katastrophalen Fehlentscheidungen, überbordender Großzügigkeit, blindem Vertrauen in die falschen Menschen, Paranoia und Größenwahn, Zusammenbrüchen und Depressionen. Seit ich klein war, musste ich diese extremen Gegensätze, dieses Wechselbad der Gefühle, über mich ergehen lassen; daraus unbeschadet hervorzugehen hat mich große Anstrengung gekostet.

»Wir sind spät dran«, sagte ich, so ruhig ich konnte. Ich fing die Leine, die mir meine Mutter zuwarf, und zog den Bug Richtung Ufer. Wie immer machte sie dabei ein Gesicht, das nicht verriet, ob sie besorgt oder gleichgültig war. Das Boot sah reichlich heruntergekommen aus, die Farbe blätterte ab, der verrostete Motor spuckte, beides brauchte dringend eine Grundüberholung.

»Tausend Dank, Margherita, ich weiß selbst, dass wir spät dran sind!«, sagte mein Vater ungehalten. Denn normalerweise ist er die Pünktlichkeit in Person: Ist man mit ihm verabredet, kommt er unweigerlich zu früh und regt sich dann auf, wenn er warten muss, auch wenn man selbst pünktlich erscheint. Mit einiger Mühe bückte er sich und hob den Koffer hoch. Rollkoffer lehnt er schlichtweg ab, das sei was für Schwächlinge, und dann noch dieser blöde Name, Trolley, wenn er das schon höre, das sei doch gar kein Italienisch. Deshalb benutzt er lieber einen ohne Rollen, auch wenn er sich damit übernimmt.

Meine Mutter machte Anstalten, ihm zu helfen, aber er kam ihr mit einer wütenden Geste zuvor. Sein brauner Lederkoffer ist ein Uraltmodell aus den Sechzigern und sieht mit den dicken Messingschnallen und breiten Riemen aus wie ein aufgezäumtes Muli ohne Kopf und Beine, außerdem ist er tonnenschwer und wiegt selbst leer garantiert mehr als alles, was er für eine zweitägige Reise eingepackt hat.

Noch einmal zog ich an der Leine und stellte den Fuß auf den Bug, um meinem Vater das Aussteigen zu erleichtern. Auch mich macht Zuspätkommen extrem nervös: eine Angewohnheit von vielen, die ich von ihm geerbt habe. Aber ich verkniff mir jede Bemerkung, denn ein falsches Wort kann bei ihm leicht ungeahnten Schaden anrichten; deshalb behandele ich ihn immer wie ein rohes Ei.

Wie beiläufig ließ meine Mutter den Blick schweifen, erst über den Kanal, dann wieder zurück zu meinem Vater. Sie ist hochgewachsen, elegant, immer leicht abwesend, dreiundzwanzig Jahre jünger als er, Venezianerin wie ich (mehr als ich) und trägt immer noch denselben Bubikopf wie in meiner Kindheit, vielleicht einer der Gründe, warum ich mir die Haare wachsen ließ, sobald ich konnte. Sie wirkt nicht gerade besonders italienisch, mit den langen Gliedmaßen, dem ovalen Gesicht, dem durchscheinenden Teint, den leicht schrägen Augen. »Ich glaube, den Zug habt ihr verpasst«, sagte sie in jenem unbeteiligten Ton, den sie sich als Mittel zum Selbstschutz zugelegt hat und der meinen Vater regelmäßig auf die Palme bringt (und mich auch).

»Wenn wir ihn verpasst haben, dann ist das allein deine Schuld, Teresa!«, sagte er. Unter den wenigen Familienfotos gibt es kein einziges, auf dem sie beide lächeln. Auf einem alten Schnappschuss aus Capri guckt sie nicht einmal in die Kamera, während er sie herausfordernd fixiert, mit kalten Augen unter dichten, damals noch grauen Brauen.

Da die Zeit langsam knapp wurde, sagte ich: »Wenn wir jetzt losgehen, schaffen wir es vielleicht noch, Achille.« Papa habe ich ihn nie genannt, und er legte auch keinen Wert darauf, ebenso wenig wie meine Mutter sich wünschte, dass ich sie Mama nannte. Als ich als Kleinkind irgendwann anfing, sie Achille und Teresa zu nennen, haben sich beide wohlweislich davor gehütet, mich zu korrigieren, es war ihnen nur recht. Freunden und Bekannten gegenüber taten sie zwar so, als sei das eine amüsante Eigenart ihrer kleinen Tochter, fanden es vielleicht sogar irgendwie schick, in Wahrheit aber war es nur ein weiterer Versuch, sich von der Elternrolle zu distanzieren.

»Ich komm ja schon, Margherita!«, sagte mein Vater so aggressiv, wie ich befürchtet hatte. Mit einer abfälligen Geste ließ er meine Mutter stehen und setzte sich leicht schwankend in Bewegung. Eigentlich weiß ich, dass er wesentlich weniger Probleme mit dem Gleichgewicht hat, als es auf den ersten Blick scheinen mag, denn sein Schwerpunkt liegt ziemlich tief, und früher, in längst vergangener Zeit, hat er sogar im Fliegengewicht geboxt, trotzdem fährt mir jedes Mal der Schreck in die Glieder, wenn ich ihn so wanken sehe.

Ich sah auf die Uhr, auf meinen kleinen Rollkoffer, dann wieder zu meinem Vater, der sich unerträglich langsam Richtung Bug bewegte. Um uns herum herrschte ein unglaubliches Getöse, das Klatschen der Wellen, das Röhren und Knattern der Motoren, das Gebrüll der Bootsleute.

Daher musste mein Vater die Stimme erheben, obwohl er das hasst: »Nur damit du es weißt, ich war eine Stunde vor der Zeit fertig, aber deine Mutter musste erst den Bootsschlüssel suchen und ausgerechnet dann auch noch die Katze füttern!«

Meine Mutter schüttelte den Kopf, was eher eine Nicht-Zustimmung als ein Widerspruch war: auch das eine ihrer Überlebensstrategien, auch sie nervtötend, wenngleich ich nur allzu gut wusste, wie schwer es ist, sich gegen einen so überheblichen wie überempfindlichen Diktator wie ihn zu behaupten. Sie deutete auf die Holzpfähle der Haltebucht, den tosenden Verkehr auf dem Kanal und sagte: »Eigentlich darf man hier gar nicht halten, wenn ich nicht bald ablege, brummen sie mir noch ein saftiges Bußgeld auf.«

»Wir gehen ja schon, Teresa!«, sagte ich und gab mir die größte Mühe, nicht ins Boot zu springen, um meinem Vater zu helfen. Nicht nur auf dem Wasser, auch an Land herrschte ein reges Kommen und Gehen, Massen von an- oder abreisenden Touristen bevölkerten den Bahnhofsvorplatz und schoben sich den Ponte degli Scalzi hinauf und hinunter, eine wogende Menge aus Gesichtern und Körpern unterschiedlichster Herkunft, sämtlichen Sprachen der Welt, Koffern, Taschen und Rucksäcken in allen nur erdenklichen Farben und aus jedem erdenklichen Material, alle mit einem Handy in der ausgestreckten Hand, um sich lächelnd vor der Kulisse der Wasserstadt zu fotografieren, über die sie rein gar nichts wussten. Fast mein ganzes Leben habe ich in Venedig verbracht, und ich habe immer weniger Verständnis dafür, wie gedanken-, hemmungs- und rücksichtlos die Besuchermassen alles für sich vereinnahmen. Auf dem Hinweg war mir an einem Baugerüst ein Transparent mit der Aufschrift TOURISTEN = WASSERRATTEN aufgefallen, ich bin also offenbar nicht die Einzige, die sich durch diese tagtägliche Invasion gestört fühlt (auch wenn mir durchaus bewusst ist, dass ich ohne Touristen arbeitslos wäre).

Endlich hatte mein Vater den Bug erklommen und wuchtete mühsam den Koffer in die Höhe.

Wieder riss ich mich zusammen und unterdrückte den Impuls, ihm beizuspringen: Auf übertriebene Hilfsangebote reagiert er nämlich allergisch, dann ist er plötzlich eingeschnappt, verzieht den Mund und schmollt stumm vor sich hin.

»Falls ihr es noch schafft, gute Reise«, sagte meine Mutter.

»Tausend Dank, Teresa, du kannst einem wirklich Mut machen«, erwiderte mein Vater, ohne sich noch einmal nach ihr umzudrehen. Der schwere Koffer machte ihm zu schaffen, das war nicht zu übersehen, dennoch warf er mir einen strengen Blick zu, um jegliches Hilfsangebot im Keim zu ersticken. Bei seinen wahllosen, mitunter verblüffenden Lektüren war er in einem Buch von Carlos Castaneda auf einen Satz des Lehrmeisters Don Juan gestoßen, in dem er sich voll und ganz wiedererkannte. Als sich der junge Erzähler darüber wundert, dass ein Mann, der sein Großvater sein könnte, jünger wirkt als er selbst, sagt der Schamane: »Mein Verstand kann mir nicht vorschreiben, dass es an der Zeit ist, alt zu werden. Ich halte mich nicht an Verträge, an denen ich nicht mitgewirkt habe.« Und obwohl die Lektüre fast fünfzehn Jahre zurücklag, identifizierte er sich scheinbar noch immer damit. Denn sobald er das Ufer erklommen hatte, warf er mir einen triumphierenden Blick zu, als wollte er sagen: »Da staunst du, was? Das hättest du mir wohl nicht zugetraut.«

Ich winkte meiner Mutter zum Abschied zu, dann machten wir uns im Schneckentempo auf den Weg, ich mit meinem Trolley, der sich mühelos ziehen ließ, mein Vater tief gebeugt von seiner schweren Last, aber wild entschlossen, sich auf keinen Fall helfen zu lassen. Alle paar Meter musste er stehen bleiben, um den Koffer abzusetzen, doch sobald ich mich umdrehte, gab er mir durch wütende Blicke zu verstehen, es ja nicht zu wagen, ihm zu helfen, er komme sehr gut allein zurecht, und wenn ich ihn für altersschwach hielte, dann sei das eine Unverschämtheit. Folglich gab ich mir Mühe, die innere Eile zu unterdrücken, und beschränkte mich darauf, ihn aus den Augenwinkeln zu beobachten. Ganz schön absurd, wenn man als erwachsene Frau immer noch um einen Vater zittert, der einen das ganze Leben lang tyrannisiert hat, und es noch immer nicht schafft, ihn zum Teufel zu jagen oder wenigstens innerlich auf Distanz zu gehen.

Meine Mutter warf uns vom Boot aus einen ratlosen Blick zu, vielleicht war sie aber auch ernsthaft besorgt, wer weiß. Dann legte sie den Rückwärtsgang ein und fädelte sich vorsichtig in den Verkehr auf dem Kanal ein. Ich winkte ihr noch einmal zu, aber vermutlich sah sie mich nicht mehr.

Ich hatte Herzklopfen (vor Aufregung) und sah im Geiste, wie der Zug ohne uns abfuhr, trotzdem passte ich mein Tempo dem meines Vaters an, machte kurze Schritte und blieb stehen, wenn er stehen blieb. Auf der Treppe drängelten wir uns durch den Pulk afrikanischer Migranten, die die Eingänge belagerten; mein Vater bedachte sie mit bösen Blicken und grummelte etwas, das zum Glück unverständlich blieb.

Während wir uns mühsam durch das Gewühl schwerbepackter ausländischer Touristen und etwas weniger bepackter Italiener schoben, dröhnte aus den Lautsprechern eine kreischende Stimme, die einen Zug nach dem anderen ansagte, mit Zugnummer, planmäßiger Abfahrtzeit und Bahnsteig; ich versuchte, möglichst nicht mehr auf die Uhr zu sehen, war aber fast sicher, dass unser Zug schon weg war.

Missbilligend blickte mein Vater auf eine Gruppe von Jugendlichen in zerrissenen Jeans und mit auffälligen Frisuren, die herumalberten und sich gegenseitig schubsten, während sie gleichzeitig pausenlos auf ihre Handys starrten; ich konnte mir lebhaft vorstellen, welche Adjektive ihm dazu durch den Kopf gingen.

Als wir endlich am richtigen Bahnsteig ankamen, stand der Zug zwar wundersamerweise noch da, würde aber jeden Moment abfahren, wie uns der Schaffner von weitem durch hektisches Winken zu verstehen gab. Mit Hängen und Würgen schafften wir es gerade noch einzusteigen; mein Vater ließ sogar zu, dass ich seinen Koffer hochwuchtete, guckte dabei jedoch eher säuerlich als dankbar.

Als wir dann, immer noch schwer atmend, auf unseren Plätzen saßen, kam mir der Gedanke, dass wir jetzt, wo wir es wider Erwarten geschafft hatten, allen Grund hätten, uns zu gratulieren, uns erleichtert zuzuzwinkern und vielleicht sogar gegenseitig auf die Schenkel oder die Schultern zu klopfen. Eigentlich hätten wir doch froh sein können über diese seltene Gelegenheit, gemeinsam zu verreisen, eigentlich hätten wir die Fahrt genießen und uns amüsieren können.

Doch mein Vater kann seine Gefühle nicht zeigen, oder wenn, dann nur auf eine verquere Art, und Körperkontakt ist ihm ohnehin ein Graus. Sobald der Zug abfuhr, sah er auf die Uhr und stellte fest: »Mal wieder mit Verspätung, aber heutzutage ist das ja normal.«

Ich konnte nicht mehr an mich halten und sagte: »Wäre er pünktlich gefahren, hätten wir ihn verpasst.« Übrigens habe ich, um ihn besser zu verstehen, inzwischen ein paar historische Abhandlungen über das faschistische Italien gelesen; dabei musste ich feststellen, dass es in Wahrheit nichts anderes war als ein unsägliches Schmierentheater für gewaltbereite Provinzclowns, von den Schlägertrupps der ersten Jahre über die millionenfache Verkleidung der Italiener als folgsame Schafe, den Krieg an der Seite der deutschen Monster bis in den Untergang. Aber zu Mussolinis Zeiten war mein Vater ja noch ein Kind, woher sollte ein kleiner Junge wissen, wie es damals wirklich war? Nationalstolz, Werte wie Vaterland und Familie, pünktliche Züge, alles Mumpitz (um und einen seiner Begriffe zu benutzen), das hat er sich nachträglich zusammengereimt, aus Abneigung gegen die heutige Zeit und dem Bedürfnis, sich eine wohlgeordnete und (für ihn) beruhigende Welt auszumalen. Gleichzeitig ist er schockiert, wenn er in der Zeitung oder im Fernsehen zufällig auf Berichte über Versammlungen von Neofaschisten stößt, und bezeichnet sie als »Randalierer«, »Analphabeten«, »ungehobeltes Pack« oder Schlimmeres. Daran lässt sich ermessen, wie skurril und widersprüchlich seine Ansichten oft sind.

Jetzt fühlte er sich sichtlich unwohl, zog nicht einmal den Mantel aus, setzte sich nur widerstrebend auf die Vorderkante seines Platzes, wie um das Provisorische der Lage zu betonen, und mäkelte an allem herum. Die Temperatur im Wagen, die zweifelhafte Sauberkeit der Sitze, die verschmierten Fenster, die scheppernden Ansagen aus dem Lautsprecher: Alles regte ihn auf. Bestimmt dachte er wehmütig daran zurück, wie er früher immer nach Mailand geflogen war oder sich von seinem Chauffeur im Mercedes hatte fahren lassen, damals, als das Geschäft noch brummte und alles danach aussah, als würde es immer so weitergehen. Angewidert fixierte er die anderen Fahrgäste, zumeist übergewichtige, erschöpft wirkende ausländische Touristen, und musterte abschätzig ihre Kleidung, Stimmen, Gesten, Mienen.

»Sitzt du bequem?«, fragte ich ihn, in der sinnlosen Hoffnung, ihn abzulenken.

»Nein, tue ich nicht«, erwiderte er, als wäre ich schuld an allem, was bei der italienischen Eisenbahn nicht funktioniert.

»Die Fahrt dauert ja zum Glück nur zweieinhalb Stunden«, sagte ich, ganz die brave, besorgte und auch ein wenig masochistische Tochter.

Als Antwort reckte er nur das Kinn, rollte die Augen seitwärts in Richtung eines Typen in einer Lederjacke mit massenhaft Reißverschlüssen, der unartikuliert in sein Handy brabbelte, und äffte ihn nach: »Bla, bla, bla!«

Ich glaube, meine Neigung, Konflikten aus dem Weg zu gehen und mir selbst bei einer simplen Meinungsverschiedenheit Sorgen zu machen, hängt mit dem Charakter meines Vaters zusammen. Mit einem aggressiven Vater hat man es sicher nicht leicht, aber einer, der aggressiv und zugleich überempfindlich ist, macht einem das Leben zweifellos noch entschieden schwerer. »Und wenn wir in Mailand sind, wie geht’s dann weiter?«, fragte ich.

Er zuckte stumm mit den Schultern, ließ den Blick zu einer Frau in grünem Kostüm und Stulpenstiefeln wandern, die unaufhörlich Grimassen schnitt, um ein brüllendes Kind zu beruhigen, und murmelte: »Wie affig.«

Die ersten Kontakte mit den Programmmachern waren über mich gelaufen, denn ursprünglich hatte er von der ganzen Sache absolut nichts wissen wollen und mich aufgefordert, sie zum Teufel zu jagen, diese Halunken. Aber als er sich dann allmählich mit der Idee anfreundete, als Ehrengast in ihrer Kochshow aufzutreten, wollte er plötzlich alles allein regeln und servierte mich von einem Moment auf den anderen ab. Allerdings hätte ich nie gedacht, dass er irgendwann tatsächlich zusagen würde, schließlich wusste ich aus Erfahrung, wie er seit Jahren gegen seine Kollegen, die neuen TV-Stars, wetterte. Er bezeichnete sie als Schaumschläger, die nichts auf der Pfanne haben, sich aber als begnadete Kochkünstler aufspielen. Was ihn letztlich, jenseits aller Komplimente und Schmeicheleien (für die er trotz allem äußerst empfänglich war), überzeugte, war die Vorstellung, ein Auftritt im Fernsehen käme einer Art Rehabilitierung gleich, endlich würden seine Verdienste um die italienische Küche vor Millionen von Zuschauern gebührend gewürdigt. Zudem könnte er ein für alle Mal klarstellen, wie übel man ihm mitgespielt hatte. Meinem Eindruck nach waren die Fernsehleute ignorant, oberflächlich und schlecht informiert, aber meinem Vater fehlte seit jeher die Gabe, Heuchler zu erkennen, bevor sie ihm Schaden zufügten. Im Verlauf weniger Telefongespräche verflüchtigten sich seine anfängliche Ablehnung und Skepsis und machten einer freudigen Erregung Platz, die ihn dazu brachte, sämtliche Vorbehalte fallenzulassen (und meinen Rat, es sich noch einmal gut zu überlegen, wütend vom Tisch zu wischen). Da hatte er nun Gott weiß wie oft behauptet, im Fernsehen zeige sich die schlimmste Seite unseres Landes, doch dann konnte er es plötzlich kaum noch erwarten und redete seit drei Wochen von nichts anderem mehr.

»Haben sie denn nichts dazu gesagt?«, fragte ich.

»Doch, natürlich«, sagte er, ging aber nicht weiter darauf ein und beobachtete weiterhin zwei fette Amerikaner, die seit gut einer Viertelstunde verzweifelt versuchten, ihre riesigen Koffer irgendwo unterzubringen, und dabei den Gang blockierten. »Unerhört, wie die sich aufführen«, murmelte er, »was zum Teufel wollen die eigentlich hier, die verstehen doch ohnehin nichts? Wieso fahren die nicht lieber gleich nach Disneyland?«

Wie verzaubert glaubte ich plötzlich, mit seinen Ohren das Keuchen der beiden Amerikaner zu hören und all die anderen irritierenden Geräusche im Waggon: die verschiedenen Klingeltöne der pausenlos lärmenden Handys, die Hustenanfälle, das Gelächter, das penetrante Rauschen, das gurgelnde Schlucken beim Trinken aus Flaschen und Dosen, das Krachen von Chips, die in ganz Italien von Lastwagen mit dem lachenden Gesicht eines seiner bekannten TV-Kollegen ausgeliefert wurden, das Schmatzen von Kaugummi, das Wummern von Musik aus Kopfhörern. Plötzlich sah ich alles mit seinen genervten Augen, jede Verhaltensweise, jede Pose, jeden Blickwechsel, jedes Glattstreichen der Haare, jeden Blick aufs Handy, jeden Daumen, der über das Display wischte.

»Die Verblödung hat auf ganzer Linie gesiegt«, sagte mein Vater mit gepresster Stimme. »Keine Spur mehr von Höflichkeit und Anstand, ganz zu schweigen von Würde und Pflichtgefühl. Überall herrschen geistige Umnachtung, kindisches Anspruchsdenken, grobe Ignoranz, bedingungslose Unterwerfung unter das Konsumdiktat der großen Konzerne. Sieh dir nur mal an, wie sklavisch sie sich an ihre Handys klammern, ganz egal, was sie sonst gerade tun, sogar wenn sie eigentlich mitten im Gespräch sind. Und dann noch die Politiker, die sie wahrlich würdig vertreten, genauso dumm, feige, grob und unzivilisiert wie sie – oder noch schlimmer.«

»Schon gut, Achille«, sagte ich. Im Grunde, das wurde mir in diesem Augenblick klar, hätte ich viel lieber über etwas ganz anderes geredet.

»Nein, Margherita, das ist überhaupt nicht gut«, sagte er. »Wir sind auf die schiefe Bahn geraten und rutschen unaufhaltsam ab, geradewegs zurück ins finstere Mittelalter.«

»Hoffentlich nicht«, sagte ich in dem verzweifelten Wunsch, er möge doch bitte, bitte über etwas anderes reden, über mich, über uns, übers Kochen, über irgendetwas, das ihn nicht verbitterte.

»Solides Fachwissen zählt überhaupt nicht mehr, genauso wenig wie Ehre, Zuverlässigkeit, Präzision, Sauberkeit.«

Mir fiel wieder ein, wie gebannt ich ihm als Kind zugesehen hatte, wenn er, was selten vorkam, an seinem Ruhetag mal zu Hause kochte: Sein Arbeitsplatz war immer vollkommen makellos. Kaum war die Petersilie gehackt, säuberte er umgehend Brett und Wiegemesser, kaum war eine Sauce angerührt, spülte er den Holzlöffel unter fließendem Wasser und entfernte mit einem feuchten Lappen sorgfältig jedes Tröpfchen Öl oder Tomatensaft. »Sauberkeit ist das A und O, beim Kochen muss alles peinlich sauber sein, bloß nichts vermischen, immer auf Reinheit achten, auf reinen Geschmack und reine Farbe«, lautete sein Mantra, das er seiner Kochbrigade wieder und wieder einschärfte. Und wer eins seiner Gerichte probierte, schmeckte diese Reinheit, diese Präzision und Sorgfalt in der Zubereitung, ohne auch nur das Geringste von dem Chaos zu ahnen, das sich hinter dieser Ordnung verbarg.

Mein Vater sah auf die Uhr und seufzte, dann betrachtete er einen jungen Mann, der sich das Handy vors Gesicht hielt und mit seinem Gesprächspartner herumalberte. »Generationen von selbstgerechten Faulpelzen«, sagte mein Vater. »Verhätschelt, verzogen und auf Schritt und Tritt in Schutz genommen von unfähigen Eltern, die sich nicht entblöden, ihre schlimmsten Macken an sie weiterzugeben. Die schrecken vor nichts zurück, eine schlechte Note, und schon verprügeln sie ihre Lehrer, und Mama und Papa stehen ihnen dann auch noch schamlos bei.«

Eigentlich hätte ich wirklich viel lieber über etwas ganz anderes gesprochen als über den kulturellen Niedergang unserer Zeit. Dabei ist es nicht so, als hätte ich Gott weiß was für Erinnerungen an erbauliche Reisen voll trauter Vater-Tochter-Gespräche. Als ich klein war, fuhr er zwar mit uns in den Urlaub, in die Berge oder auf irgendeine Insel im Süden, sprach unterwegs aber kaum ein Wort und reiste nach ein paar Tagen unweigerlich wieder ab, um in sein Restaurant zurückzukehren. So war es auch, als er an meinem elften Geburtstag mit uns nach Paris fuhr. In den drei Tagen voller Museumsbesuche und Mittag- und Abendessen in den berühmtesten Restaurants war er alles andere als gesprächig, ja derart zugeknöpft, dass meine Mutter und ich uns fragten, warum er uns überhaupt mitgenommen hatte. Womöglich fühlte er sich wegen seines beruflichen Erfolges dazu verpflichtet, oder er hatte einfach keine Lust, allein nach Paris zu fahren. Was auch immer er damit bezweckte, blieb uns ein Rätsel, weshalb wir die ganze Aktion schließlich als eine jener Schnapsideen abhakten, die man ohnehin nicht verstand, typisch Achille eben. Doch von unserer Reise nach Mailand hatte ich mir, wenn ich ehrlich war, schon ein bisschen mehr versprochen: wenigstens ein Minimum an Kommunikation und Austausch. Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich war, sogar weit mehr, all das nämlich, was er mir immer vorenthalten hatte: echtes Interesse, Aufrichtigkeit, den ernsthaften Wunsch, mich zu verstehen und von mir verstanden zu werden. Dennoch war ich zunächst unschlüssig gewesen, hatte eine ganze Woche gezögert, bis ich mich endlich (zur großen Erleichterung meiner Mutter) zu einer Zusage durchringen konnte. Der Entschluss, mein Lokal zu schließen, zwei Tage wegen der Reise und dann noch einen weiteren Tag, um gemeinsam die Sendung anzusehen, war mir alles andere als leichtgefallen. Tatsache war aber auch, dass ich eine Unmenge unrealistischer Erwartungen hegte. In der Nacht vor der Abreise konnte ich deshalb kaum schlafen: Mit offenen Augen träumte ich von spontaner Offenheit, selbstkritischen Äußerungen, Schuldeingeständnissen, Gefühlsausbrüchen, Umarmungen, ja sogar von befreienden Tränen. Rational lässt sich so etwas natürlich nicht erklären: Auch wenn die Lebenserfahrung lehrt, dass es dazu vermutlich nicht kommen wird, hofft ein kleiner Teil von dir doch inständig, dass ein Wunder geschieht und dein blöder Vater plötzlich alles, was geschehen (oder eben gerade nicht geschehen) ist, wiedergutmachen will. Dass er plötzlich Interesse zeigt und dir aufmerksam zuhört, dass er wissen will, wie es dir geht, ob du mit deinem Leben zufrieden bist und wie es um dein Liebesleben steht; dass er bereit ist, deine Zweifel und Gedanken mit dir zu teilen und die Glasglocke seines Egos zu verlassen, um bei dir zu sein, für dich da zu sein. Oder wenigstens ein bisschen zu plaudern, sich zu erkundigen, was du so treibst und wie es so läuft. Ein Minimum an Interesse, wirklich nur ein Minimum.

Aber weit gefehlt! Stattdessen war er total genervt und rutschte unruhig auf der Kante seines Sitzes hin und her, als säße er auf glühenden Kohlen, in Schal und Mantel, trotz der Hitze bis oben hin zugeknöpft. Mit verschränkten Armen und verkniffenem Gesicht, die dünnen Lippen so fest zusammengepresst, dass sie fast vollständig verschwanden. Wie abgekapselt, völlig in sich und seine Manien versunken, würdigte er mich keines Blickes.

Und doch existiert da etwas, das uns verbindet, eine Form der Verständigung, die auf gemeinsamen Eigenschaften beruht, auf unausgesprochenen, intuitiven Empfindungen, Gefühlen, die derart flüchtig sind, dass man an ihrer Existenz zweifeln könnte. Es ist eine ermüdende, frustrierende Verständigung, die einem kaum Zeit lässt, in Illusionen zu schwelgen, schon überkommt einen die Enttäuschung wie eine kalte Dusche. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich als Kind vom Fenster meines Zimmers aus stundenlang den Mond anstarrte in dem Glauben, mehr ihm anzugehören als der Erde. Das mache ich heute noch: Ich betrachte den Mond mit derselben Eindringlichkeit wie damals, manchmal bis mir die Tränen kommen. Damals glaubte ich, wenn ich nur intensiv genug hinsähe, würde ich irgendwann magisch von ihm angezogen und endlich heimkehren. Ich war ein seltsames Mädchen, ich kam mir immer vor, als hätte ich schon tausend Leben gelebt, und konnte deshalb die dauernden Stimmungsschwankungen meiner Eltern, die Gründe für ihre stummen Konflikte, nicht verstehen. Wenn Vollmond war, spielte ich, wer zuerst wegsah, und immer gewann er, er mit seinem verschmierten Lidschatten, der nie ordentlich aussieht. Eines Abends, als mein Vater nach der Arbeit noch einmal in mein Zimmer kam, vielleicht um nachzusehen, ob ich auch brav schlief, sprang ich im Bett auf und sagte zu ihm: »Die Sonne ist laut, aber der Mond ist leise.« Keine Ahnung, ob er sich daran erinnert; aber ich weiß noch genau, wie er, statt zu sagen, das sei doch dummes Zeug, nur nickte und mich mit einem eigenartig zufriedenen Blick ansah. Und im Schein der Nachttischlampe wirkte es, als wäre er stolz auf mich – ungelogen. Denn in den seltenen Momenten, in denen er nicht von seinen Dämonen heimgesucht wird, kann er ausgesprochen einfühlsam sein; deshalb wünsche ich mir immer dann, wenn die Phantasie mit mir durchgeht, nichts sehnlicher, als dass er wieder er selbst wäre, ohne er selbst zu sein.

Jetzt, wo er kaum noch Luft bekam, lockerte er endlich den Schal und knöpfte den Mantel auf. Dann sagte er: »So zu reisen ist die Hölle.«

»Wer holt uns in Mailand eigentlich ab?«, fragte ich, um ihn von seinem Gejammer abzulenken.

»Denkst du, das habe ich mir gemerkt?«, antwortete er ungehalten, wie immer, wenn man ihn mit allzu direkten Fragen behelligt. Dabei funktioniert sein Gedächtnis ausgezeichnet, sein mentales Archiv aus Namen, Orten, Daten, Buchtiteln, historischen Ereignissen ist immer auf dem neuesten Stand. Und er weiß genau, dass ich das weiß, aber es ist ihm egal.

»Einen Namen wird man dir ja wohl genannt haben, oder etwa nicht?«, sagte ich so geduldig wie möglich, denn eigentlich hätte ich große Lust gehabt, schon in Padua wieder auszusteigen, den erstbesten Zug zurück nach Venedig zu nehmen und ihn allein nach Mailand fahren zu lassen.

»Irgend so eine Pfeife von der Produktion holt uns ab«, sagte mein Vater. »Ein gewisser Varisco. Er hat gestern angerufen und alles mindestens zweimal wiederholt. Milano Centrale, Gate A, Milano Centrale, Gate A. Ich hab’s kapiert, habe ich gesagt, hören Sie, ich bin zwar siebenundachtzig, aber ich habe die Welt bereist, und mein Gehör funktioniert immer noch bestens. Und mein Gehirn auch.«

Ich nickte zustimmend, ohne weiter nachzufragen. Womöglich behandele ich ihn oft viel zu nachsichtig, auch wenn es gar nicht angebracht ist, weil ich immer schon Angst um ihn hatte und mich nie vollkommen sicher fühlte. Schon als Kind erlebte ich ihn immer so angespannt, so unter Druck, so besessen von seiner Arbeit und seinen absurden politischen Überzeugungen, dass ich dauernd in der Furcht lebte, er könne jeden Moment ausrasten oder plötzlich tot umfallen oder auch einfach mit einer anderen abhauen, mich und meine Mutter im Stich lassen, wie damals sein Vater ihn und seine Mutter.

Er zog den Mantel aus, faltete ihn ordentlich zusammen und stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihn auf die Hutablage zu legen. Dann nahm er den Schal ab, legte ihn obendrauf und drückte gut fest. Dann setzte er sich wieder, zupfte das Sakko zurecht und musterte erneut misstrauisch die anderen Fahrgäste, als wäre er unter Barbaren geraten.

Er verunsichert mich permanent, lässt mich an meinem Aussehen, meinem Verhalten, dem Klang meiner Stimme zweifeln und gibt mir dauernd das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Bei der Arbeit bin ich inzwischen selbstsicher und weiß (endlich) genau, was ich tue, doch abseits davon, jenseits meines bekannten Umfelds, meines kleinen vertrauten Kreises, kann es leicht passieren, dass ich mich deplatziert fühle und nicht weiß, wie ich mich verhalten soll. Häufig bin ich dann ungehalten, sage aber, es sei nicht so wichtig, auch wenn es verdammt wichtig ist. Vielleicht unterscheide ich mich da gar nicht so sehr von meinem Vater, der seine Wutanfälle fast immer hinter einer perfekten Fassade formaler Höflichkeit versteckt. Ohnehin glaube ich, dass sich menschliche Schuld zu einer langen Kette zusammenfügt und dass der Charakter eines jeden so ist wie seine Gesichtszüge, unabänderlich. Im Übrigen war mein Vater zwar zweifellos der erste egozentrische, seine Macht missbrauchende Mann in meinem Leben, aber ganz sicher nicht der einzige.

Jetzt nahm er eine Bahnzeitschrift von dem Tischchen und blätterte darin, sein Ärger stand ihm ins Gesicht geschrieben. Er drehte die Zeitschrift, um mir das Foto eines jungen Schauspielers mit Spitzbart und glänzenden Augen zu zeigen, und sagte: »Wie der schon aussieht, glaubst du, dass man mit so einem überhaupt ein ernsthaftes Interview führen kann?«

»Kommt drauf an, wonach man fragt«, sagte ich, aber er hatte schon weitergeblättert und hörte mir gar nicht mehr zu.

Wenn er will, ist er, dieser launische Mann, der mal einfühlsam, taktvoll und verbindlich, dann wieder verbohrt, grob und eiskalt sein kann, ein guter Erzähler, mal übertrieben konkret, dann wieder übertrieben versponnen. Zwar hat er im Laufe der Jahre manches aus seinem Leben wiederholt haarklein geschildert, aber immer nur in Bruchstücken, die nie ein vollständiges Bild ergaben und stets Lücken ließen, die selbst meine Mutter nicht aufzufüllen vermochte. Vielleicht hat sie es, um mit so einem Mann nicht verrückt zu werden, aber auch gar nicht ernsthaft versucht und sich stattdessen lieber gleich auf die Rolle der zerstreuten Zuhörerin verlegt. Oft ist sie mit ihren Gedanken ganz woanders, verbringt Stunden mit der Katze oder widmet sich eingehend der Pflege ihrer Topfpflanzen. In den Augen meines Vaters ist sie in erster Linie eine verlässliche Hilfe, die sich um den Haushalt kümmert und ihn in allen praktischen Dingen unterstützt, aber keine echte Gesprächspartnerin. Dazu braucht er mehr Anregung und ein lebhaft interessiertes, reaktionsfreudiges Publikum, am besten irgendwelche Gäste, aber zur Not gibt er sich auch mit mir zufrieden, wenn ich hin und wieder zum Mittagessen vorbeikomme. Dann blüht er richtig auf, verwendet zur Rekonstruktion von Episoden und Situationen ein breitgefächertes, sorgsam gewähltes Vokabular, benutzt genüsslich klangvolle, teilweise vergessene Verben und Adjektive. Dadurch gelingt es ihm, höchst anschauliche Bilder zu zeichnen, von dem armen Kind, das sich im Krieg ohne Vater und Mutter durchschlagen musste, von dem unternehmungslustigen jungen Mann, der noch nicht genau wusste, was er einmal werden wollte. Immer wenn ich diese Schilderungen höre, versuche ich, die einzelnen Etappen seines Werdegangs und seine Beweggründe nachzuvollziehen, versuche, dem, was ich schon weiß, Details hinzuzufügen, aber irgendetwas bleibt stets offen. Und die Vorstellung, er könne plötzlich von der Politik anfangen, lässt mich vor Nachfragen zurückschrecken. Auf jeden Fall erzählt er immer nur von sich, von seinem Leben, seinen Freunden, seiner Kochkunst und seinen Lehrjahren als Koch. Ein wiederkehrendes Thema ist dabei seine Zeit in Lausanne, wo eine reiche, gebildete ältere Frau sein Talent entdeckte, ihn unter ihre Fittiche nahm und an die besten Häuser der Stadt vermittelte. Diese Geschichte hat er schon oft erzählt, jedes Mal unter Hinzufügung weiterer interessanter Einzelheiten, doch sobald man nach Erklärungen zu unklaren Punkten fragt (zum Beispiel, wie er überhaupt nach Lausanne gekommen war, wie die glanzvolle Dame denn hieß und ob er mit ihr eine Liebesbeziehung hatte), wiegelt er ab, wechselt das Thema und lässt die Schattenzonen weiter im Dunkeln.

»Hast du Durst?«, fragte ich ihn. »Oder Hunger?«

Mein Vater schüttelte den Kopf, ohne von der Zeitschrift aufzusehen, die ihn abstieß. Einmal, als ich noch klein war, verfolgte er mich mit seiner Leica durch die ganze Wohnung, ließ anschließend großformatige Abzüge meiner Porträtaufnahmen machen und hängte sie an den Wänden auf. Doch schon am nächsten Tag war er wieder so unnahbar wie ein Fremder, der eine vollkommen unverständliche Sprache spricht. Echte Fragen hat er mir nie gestellt, auch nicht zu der Zeit, als ich sie dringend gebraucht hätte, nie hat er meine Entscheidungen kommentiert, nie meine Begabungen und Fähigkeiten gewürdigt, obwohl er um sie wusste. Selbst als ich mich dazu entschloss, seinen Beruf zu ergreifen, schien er nicht besonders erfreut und zeigte auch später wenig Interesse, als ich viel herumexperimentierte, um meinen persönlichen Stil zu entwickeln, und schließlich ein eigenes Restaurant eröffnete. Nur Bekannten oder gar Fremden stimmte er zu, wenn sie sich anerkennend über mich äußerten, lobte mich dann aber derart über den grünen Klee, dass ich am liebsten vor Scham im Boden versunken wäre. Er weiß ganz genau, wie ich bin, und zugleich weiß er überhaupt nichts über mich. Mitunter ist er auf seine indirekte Art geradezu rührend, legt mir, wenn ich zum Essen komme, kleine, sorgfältig eingepackte Geschenke auf meinen Platz. Ich glaube, im Grunde hat er mich wirklich gern, kann aber seine Gefühle nicht zeigen, jedenfalls wird alles, was er für andere, mich eingeschlossen, empfindet, von dem gefräßigen Ego einer Halbwaise auf der unermüdlichen Suche nach Anerkennung verschlungen.

Als ich bei ihm im Restaurant anfing, stellte er gleich zu Beginn klar, dass er mir keine Privilegien einräumen werde, was mir nur recht war. Da ich wusste, dass ich noch viel zu lernen hatte, akzeptierte ich klaglos die Rolle des Lehrmädchens, übernahm in dieser Hölle, wo es wie auf dem Kasernenhof zuging, bereitwillig die niedrigsten Hilfsarbeiten, schälte monatelang Kartoffeln, putzte Gemüse und wusch Salat. Doch als ich dann irgendwann ziemlich gut wurde, verweigerte er mir trotzdem jegliche Anerkennung und würdigte meine ersten kreativen Versuche nicht im Geringsten. Dass ich gute Arbeit leistete, wusste er genau, denn oft genug teilte er mich für schwierige Gerichte ein, darüber hinaus aber: kein aufmunterndes Wort, kein einziges Kompliment. Ich meinerseits fand nie die Kraft, die längst fällige Beförderung zu verlangen, aus Unsicherheit und Verlegenheit, aber auch weil ich wusste, dass er ohnehin nicht auf Leute hört, die es gut mit ihm meinen. Jedenfalls hörte er weder auf mich noch auf meine Mutter, als wir verzweifelt versuchten, ihn davon abzubringen, mit dem Restaurant von Dorsoduro nach San Marco umzuziehen, weil er der festen Überzeugung war, dadurch einen wahnsinnigen Qualitätssprung zu machen. Damals behandelte er uns wie zwei arme verängstigte Frauen, die keinen Mumm haben, keinen Mut zum Risiko, das ein richtiger Mann nun einmal eingehen muss, wenn er von der Welt respektiert und anerkannt werden will. Andererseits war er ja bis dahin, allen Unkenrufen zum Trotz, stets erfolgreich gewesen, hatte als Zugezogener ein Restaurant eröffnet, wo es schon jede Menge Restaurants gab, dazu noch mit gehobener Küche, wo man auch mit eher anspruchslosen Gerichten bestens zurechtkam, zu moderaten Preisen, wo sonst fast alles überteuert war. Stolz hatte er dem Lokal seinen Namen gegeben, und in wenigen Jahren wurde das Malventi zum bevorzugten Treffpunkt all jener, die gutes Essen zu schätzen wissen. Bald floss das Geld in Strömen, weit üppiger sogar, als es sich der arme Junge selbst in seinen kühnsten Träumen je vorgestellt hatte. Plötzlich verfügte mein Vater über beträchtliche Mittel, kaufte die große (und dunkle) Wohnung am Campo Pisani, ein Motorboot von Riva, verteilte überall großzügig Geschenke und ließ mich wie ein reiches Mädchen aufwachsen. Wahrscheinlich glaubte er damals, über magische Kräfte zu verfügen, und als er Jahre später erfuhr, dass das gar nicht stimmte, muss das ein furchtbarer Schock für ihn gewesen sein.

Hinter Verona kramte er umständlich ein Buch über Napoleons Russlandfeldzug aus dem Koffer, vielleicht schon das dritte, das er zu diesem Thema las, vermutlich weil er darin gewisse Parallelen zu seinem eigenen Debakel entdeckte. Immerhin hatte auch er bei null angefangen und sämtliche Rivalen übertrumpft, dann aber, aus dem unstillbaren Bedürfnis heraus, alles Versäumte doppelt und dreifach nachzuholen, jedes Maß verloren und sich dadurch selbst in den Ruin getrieben. Im Grunde musste man schon froh sein, dass ihm die Verbannung ins Exil erspart geblieben war und er wenigstens die Wohnung und seine Rente behalten konnte. Doch nach wie vor lebe ich mit der permanenten Angst, dass ihm eine neue Verrücktheit in den Sinn kommen könnte. Meine Mutter ist ebenso besorgt, auch wenn sie kaum darüber spricht. Beim letzten Mal (seit er das Restaurant verloren hat, passiert es einmal im Jahr) hatte er Flugblätter mit Anschuldigungen und Schmähungen gegen seine früheren Teilhaber drucken lassen und sie eigenhändig in die Briefkästen von halb Venedig gesteckt. Damals hatte meine Mutter die Sache lange für sich behalten, und als sie endlich damit herausrückte, fragte sie mich nur neugierig (oder auch zutiefst erschrocken), ob man nun damit rechnen müsse, dass seine ehemaligen Geschäftspartner womöglich ein paar Albaner anheuerten, um ihn kaltzumachen, und vielleicht auch mich, wo sie schon einmal dabei waren.

Ich stand auf und sagte: »Soll ich dir etwas aus dem Speisewagen mitbringen?«

Mein Vater sah mich mit zusammengekniffenen Lidern skeptisch an, als würde er meine wahren Absichten abwägen; dann sagte er: »Nein, danke, ich bezweifle, dass sie dort irgendetwas Genießbares haben.« Er klappte sein Buch auf und verzog sich in seine Ecke, um deutlich zu machen, dass er keine Lust hatte, sich zu unterhalten.