18,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €

Mehr erfahren.

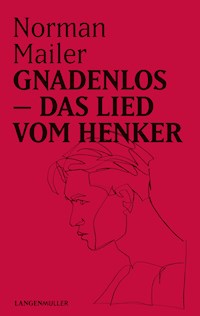

- Herausgeber: Langen-Müller

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der junge Schriftsteller Mike Lovett mietet ein Zimmer in einem Boardinghouse in Brooklyn, um dort einen Roman zu schreiben. Von seiner Vergangenheit weiß er kaum etwas, seit er durch eine schwere Kriegsverletzung das Gedächtnis verloren hat. Und seine Mitbewohner scheinen ganz eigene Geheimnisse zu verbergen ... Mailers zweiter Roman reflektiert eins der großen Themen der Nachkriegszeit: den Wettbewerb der politischen Systeme und die Entwicklung von Kapitalismus und Kommunismus. Sein Weg zum genialen Chronisten, der sich über Jahrzehnte mit Amerikas politischen Krisen und kulturellen Mythen auseinandersetzt, ist hier bereits angelegt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 473

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

AM RANDE

DER

BARBAREI

ROMAN

Distanzierungserklärung:

Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.

Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Barbary Shore«

Verlag: Rinehart and Company, Inc., New York

1951

Ins Deutsche übertragen von Walter Kahnert 1952. Die damalige Rechtschreibung wurde beibehalten.

© 2022 Langen Müller Verlag GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten

© Deutsche Ausgabe bei F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung

(Walter Kahnert), Berlin-Grunewald 1952

Umschlaggestaltung: Studio Zech, Stuttgart

Umschlagmotiv: Boris Schmitz, Düren

Satz und Ebook-Konvertierung: Satzwerk Huber, Germering

ISBN 978-3-7844-8424-2

www.langenmueller.de

FÜR JEAN MALAQUAIS

1

WAHRSCHEINLICH BIN ICH IM KRIEG GEWESEN. DA ist eine Narbe hinter meinem Ohr, ein ovales, totes Stück Fleisch, auf dem kein Haar mehr wächst. Sie ist jetzt überdeckt, und selbst der ungeschickteste Friseur kann sie verstecken; aber kein Friseur vermag das mit der Narbe auf meinem Rücken. Dafür wäre eher ein Schneider zuständig.

Wenn ich in den Spiegel starre, sehe ich dort ein Gesicht, das unzweifelhaft hübscher ist als das Original, aber die gerade Nase, das gut geformte Kinn und die weichen Wangen habe ich der kunstfertigen Hand eines Fremden zu verdanken. Es hilft nichts, daß ich mich zu der Feststellung entschließe, daß wenigstens das braune Haar und die braunen Augen stets die meinigen gewesen sein müssen, – ich kann mich nicht daran erinnern, nicht einmal an mein Alter. Ich bin überzeugt, unter fünfundzwanzig zu sein, aber es ist durchaus möglich, daß ich älter bin. Dank denjenigen jedoch, die mich pflegten, erblicke ich das Porträt eines jungen Mannes mit faltenlosem Gesicht im Spiegel.

Es hat eine Zeit gegeben, da ich wie rasend versuchte, mich des Vorfalls zu erinnern, und wo er sich ereignete. Fast gelang es mir, die Flammen, die in die Bordkanzel eindrangen, und das Bild eines zersplitternden Flugzeuges vor Augen zu bringen. Doch ehe ich es ganz beisammen hatte, verwandelte sich das Flugzeug in einen Panzer, in dem ich wie in einer Falle saß. Dann veränderte sich die Umgebung, ein Haus brannte, und ein Balken traf meinen Rücken. Alle diese Katastrophen waren gleichförmig wie Perlen oder wie Geschosse während eines Bombardements – Hunderte ähnlicher Bilder konnte ich mir austüfteln, ohne sicher zu sein, daß eins wirklich stimmte.

Dann und wann kehrt mein Gedächtnis zurück. Nur fällt es schwer, ihm zu vertrauen. Ich bin überzeugt, daß meine Eltern tot sind, daß ich in einem Kinderheim aufwuchs und immer arm war. Jedoch gibt es Tage, an denen ich glaube, mich meiner Mutter zu erinnern, und ich die Vorstellung habe, daß sie es war, die mich erzog. Von den Tauben meint man, daß sie Myriaden Geräusche vernehmen; ihre Stille ist von einem quälenden Rattern, Klingen und Läuten erfüllt. Die Finsternis des Blinden ist von irrenden Lichtern durchzuckt. So stößt auch mein Gedächtnis niemals an eine Mauer, sondern es ist mehr ein Roulette, in der die bedeutungsvollsten und bedeutungslosesten Ereignisse herumwirbeln, so daß ich sie nicht auseinanderhalten oder das Vergangene vom Zukünftigen trennen kann. Die Einzelheiten meiner Lebensgeschichte verlieren sich in der Geschichte der anderen. Ich kann nicht beurteilen, ob etwas wirklich geschehen ist, oder ob ich es mir nur einbilde. Es ist kaum ein Unterschied zwischen einem wirklichen Menschen und dem in einem Buch. Ich finde keinen Weg, um mit Sicherheit zu ermitteln, ob ich ein Land selbst kenne oder nur aus den Beschreibungen anderer. Die Überschriften der Zeitungen sind seit zehn Jahren in mir und doch weit von mir, genau so die Räume, in denen ich gelebt haben muß. Da keine Geschichte zu mir gehört, gehören mir alle Geschichten, und damit gehört mir die Geschichte. Aber in welchem Zustand! Jedesmal, wenn mein Geist eine Erinnerung wachruft, ist es nur ein Stück, und es gibt so wenig Stücke und viel Kopfzerbrechen, sie aneinanderzufügen.

Eine Zeitlang machte ich heftige Anstrengungen, das Vergangene wieder ins Leben zurückzurufen. Ich führte eine umfangreiche Korrespondenz mit den entsprechenden Dienststellen, ich folgte Menschen auf der Straße, weil sie mich neugierig angeschaut hatten, durchforschte Namenslisten, überprüfte Photographien und lag auf meinem Bett und marterte meinen Geist, um ihm ein einziges reales Faktum abzuringen. Aber, wie sehr ich mich auch bemühte, nichts vermochte ich wieder zu beleben, sondern nur die Erfahrung zu gewinnen, daß ich ohne Vergangenheit und damit ohne Zukunft bin. Dem Blinden wächst das Gehör, dem Tauben das Augenlicht. Ich hatte Zweifaches auszugleichen; kein Wunder, daß die Gegenwart mich beherrschte, ja, zwangsläufig mich beherrschen mußte.

Und mit dem Ablauf der Gegenwart begann ich zu behalten, was in der vergangenen Woche, was im letzten Monat geschehen war; es wurde meine Erfahrung, meine einzige Erfahrung. Dennoch war es eine ganze Welt, und ein Jahr, nachdem ich mich zum erstenmal wiedergefunden hatte, verstand ich es, mich genau so zu verstellen wie die anderen. Ich lebte wie ein Einsiedler in der Wüste, der seine Strafe ausschwitzt und auf ein Zeichen wartet. Jedoch es kam keins, und wahrscheinlich würde nie eins kommen. (Ich zweifle, ob ich jemals zu meiner Kindheit und Jugend zurückfinden werde.) Aber vielleicht ist mir das Skelett der Geschichte klargeworden. Nicht alles ist zwecklos. Ich habe sogar eine Art Gleichgewicht erreicht, wenn man das so nennen darf.

Jetzt, während ich schreibe und außer mir noch andere Menschen sich bemühen, einen Namen, eine Geschichte zu erfinden, um sich Papiere zu verschaffen, frage ich mich, ob ich ihnen gegenüber nicht einen Vorteil besitze. Denn ich habe mich intensiver damit beschäftigen müssen und werde nicht von der Erinnerung an bessere Jahre bedrückt. Wie müssen sie leiden, diese anderen, von welchen Vorstellungen werden sie gequält?

Eine kehrt bei mir regelmäßig wieder. Anscheinend immer dann, wenn ich glaube, sie vergessen zu haben:

Ich sehe einen Reisenden. Bestimmt bin ich es nicht selbst. Ein untersetzter Mann mittleren Alters, und ich bilde mir ein, daß er gerade eine lange Reise hinter sich hat. Er ist auf einem Flugplatz gelandet, oder sein Zug ist in die Halle eingefahren. Das eine oder das andere; es ist nicht wichtig.

Er hat es eilig, nach Haus zu kommen. Mit Ungeduld erträgt er die unvermeidlichen Verzögerungen bei der Gepäckaushändigung, nimmt ein Taxi, verstaut den Koffer, gibt dem Fahrer seine Anweisungen und lehnt sich bequem in den Rücksitz. Alles ist so friedlich. Empört wendet er seinen Kopf den Kindern zu, die auf dem Fahrdamm spielen. Er stellt fest, daß er müde ist und schwer atmet. Er entfaltet seine Zeitung und versucht, sie zu studieren, aber die Zeilen flimmern, und er legt das Blatt nieder. Plötzlich und unerklärbar ist er niedergeschlagen. Die Reise war lang, beruhigt er sich. Er blickt zum Fenster hinaus.

Das Taxi fährt falsch!

Was soll er tun? Es scheint so einfach, die Hand zu heben und an die Scheibe zu klopfen, aber er hat das Empfinden, daß er den Fahrer nicht stören darf. So blickt er wieder zum Fenster hinaus.

Er ist ein Bürger der Stadt, aber diese Straßen hat er niemals gesehen. Die Gebäude sind so merkwürdig, und die Menschen tragen ungewöhnliche Kleidung. Er sieht sich nach Schildern um, aber die Buchstaben gehören zu einem Alphabet, das er nicht kennt.

Seine Hand greift nach dem Herzen, um das heftige Klopfen zu beschwichtigen. Ich träume, denkt er, und kauert sich zusammen. Er träumt, und die Stadt ist Einbildung und das Taxi ebenfalls. Und weiter geht es.

Ich rufe ihn an. ›Sie irren sich‹, schreie ich. Dennoch hört er mich nicht. ›Die Stadt ist eine wirkliche Stadt, eine materielle Welt, und Ihr Wagen ist die Geschichte.‹ Das sind meine Worte, und dann zerfließt das Bild.

Die Nacht kommt, und ich bin allein mit einer Kerze. Was Phantasie gewesen ist, ist Wirklichkeit geworden. Der Raum, in dem ich schreibe, hat zwar elektrische Leitungen, aber es gibt kein Licht. Die Zeit geht dahin, und ich warte an der Tür und lausche auf die Schritte der Mitbewohner, wenn sie zur Nachtarbeit eilen. In vierzehn Stunden werden sie zurück sein.

So führt der Blinde den Blinden, und der Taube warnt durch Zurufe den anderen, bis sich ihre Stimmen verlieren.

2

Ich meine, daß selbst ein Zauberkasten, um ihn zu öffnen, einen Hebel haben muß. Wenn der Kasten erst einmal offen ist, fragt es sich, ob dann der Hebel nicht seine Rolle ausgespielt hat. Der Inhalt erscheint wichtiger. Wenn ich mit Willie Dinsmore anfange, dann deswegen, weil er als eine Art Hebel diente, den ich, der lange Zeit ein Zauberlehrling bleiben würde, schnell vergaß.

Lassen Sie mich beschreiben, wie ich damals lebte. Ich besaß ein Bett in einem jener Schlafräume für junge Leute, die stets mit einer Sporthalle und einer Cafeteria zusammen errichtet zu werden scheinen. Da solche Einrichtungen unvermeidlich mit der Tendenz entstehen, die Menschen zur Freude an der Gemeinschaft mit anderen zu zwingen, litt ich unter den wechselnden Schlafkameraden und empfand wieder einmal die einzigartige Verlorenheit desjenigen, der kein Privatleben mehr besitzt. Dort zu bleiben, entsprang kaum meinem Entschluß, aber mir blieb keine andere Wahl. Dieses ganze Jahr hindurch empfing ich keine Post, hatte nur oberflächliche Berührung mit wenigen Menschen und ging mancherlei Beschäftigungen nach, die keine besonderen Kenntnisse erforderten. Und mit einer Disziplin, die ich bei mir nicht vermutet hatte, legte ich am Ende jeder Woche regelmäßig zehn Dollar zurück. Ich war von dem Ehrgeiz ergriffen, Schriftsteller zu werden, und Kapital darin zu investieren, um es später herausziehen zu können. Mein Plan war, fünfhundert Dollar zu sparen, um mir ein billiges Zimmer zu mieten. Bis auf den Penny hatte ich mir ausgerechnet, daß ich, falls die Miete weniger als fünf Dollar in der Woche betragen würde, sechs Monate zum Leben hätte und dann meinen Roman schreiben oder zumindest ihn beginnen könnte. Als die Summe nahezu beisammen war, begann ich, nach einem billigen Zimmer zu suchen, aber keines war billig genug. Ich stöberte Winkel auf, die dreißig, vierzig und mehr Dollar im Monat kosten sollten, aber das würde meine Ersparnisse zu schnell erschöpft haben. Schon wurde ich ein wenig mutlos, als Willie Dinsmore mir sein Zimmer überließ, nachdem er mich wochenlang wie eine Marionette hatte zappeln lassen.

Dinsmore war Bühnenschriftsteller; außerdem Ehemann und Vater, und so fiel es ihm schwer, zu Haus zu arbeiten. Er hatte sich ein kleines möbliertes Zimmer in einem braunen Ziegelhaus in Brooklyn Heights gemietet. Einmal erwähnte er nebenbei, daß er es mir überlassen würde, wenn er den Sommer über fortginge, und ich hatte von ihm eine Zusage erschmeichelt. Da unsere Bekanntschaft nur gelegentlich aufgefrischt wurde, nahm ich mir vor, den Kontakt mit ihm nicht mehr abreißen zu lassen. Dinsmores Loch kostete nur vier Dollar in der Woche, und ein anderes, gleich billiges, war nirgends zu entdecken.

Ich pflegte ihn jetzt von Zeit zu Zeit zu besuchen und machte mich mit der Gier des besessenen Käufers mit jedem kleinen Vorteil, den das Haus zu bieten hatte, vertraut. Gewiß war ich leicht zufriedenzustellen. Obgleich ich im obersten Stockwerk unter einem flachen Dach wohnen würde und für die Lüftung nur ein einziges Fenster zur Verfügung stand, das auf Wäscheleinen, Hinterhöfe und die Feuerleiter eines Appartementhauses in der nächsten Straße hinabblickte, kam es mir nicht in den Sinn, daran zu denken, wie bedrückend heiß es in einem solchen Loch werden könnte. Es war nicht mehr als zweieinhalb Meter breit. Wollte man an das Fenster, mußte man einen schmalen Gang zwischen Tisch und Bett passieren. Die Farbe an den Wänden war seit Jahren nicht erneuert worden und zeigte das übliche Gelbbraun aller billigen Wohnungen. Ihre Oberfläche schlug Blasen und blätterte ab, der Putz war stellenweise herabgefallen und an der Decke zum Teil das Gebälk freigelegt. Von den Docks herüber kam der Ruß geflogen und überzog nach und nach das Holz. Der Führungsdraht am Schiebefenster war gerissen, und der Fensterrahmen ruhte nun mit seinem ganzen Gewicht auf zwei leeren Bierbüchsen, die man zum Abstützen verwendete. Selbst bei vier Dollar in der Woche war das kein allzu günstiges Angebot, aber ich war trotzdem davon sehr angetan.

Ich hatte die Gewohnheit, auf dem Bett zu sitzen und Dinsmore zu beobachten, wie er seine Schriftstücke ordnete, Staub vom Tisch auf den Fußboden beförderte und sich das Gesicht wischte. Er war ein kleiner, gedrungener Mann, der am liebsten rittlings auf einem Stuhl saß, mit dem Kinn auf der Lehne und vornübergebeugtem Körper. In dieser Haltung sah er einem Linienrichter beim Fußballspiel ähnlich, und sein Kopf, der dem einer Bulldogge glich, konnte den Eindruck kaum abschwächen. Ich hatte ihm meiner Gewohnheit entsprechend niemals etwas über mich erzählt, aber er nahm an, daß ich ein ehemaliger Kriegsteilnehmer sei. Ich machte mir nicht die Mühe, ihn darüber aufzuklären, daß ich eine gewisse Berechtigung hatte, daran zu zweifeln. Jedenfalls gab sich Dinsmore damit zufrieden. Wie so viele Schriftsteller hatte er an den Menschen wenig Interesse. Es genügte ihm, wenn sie sich entsprechend seinen didaktischen Erfordernissen einordnen ließen, und so wurde auch ich unverzüglich mit dem Etikett »Nachkriegsprobleme« versehen. »Ich sage dir, mein Junge«, pflegte er zu dozieren, »es ist eine Schande, wie die Menschen in Räumen zusammengepfercht werden. Wie viele von euch Soldaten« – seine Stimme wurde ehrerbietiger, sobald er von ehemaligen Kriegsteilnehmern sprach –, »die verheiratet sind und mit ihrem ganzen Familienanhang zusammen leben müssen, gehen vor die Hunde, bloß weil sie nicht einmal eine lausige Wohnung kriegen können. Schuld sind die Grundstücksbesitzer, und es ist geradezu ein Verbrechen, daß wir einen Krieg gegen die Faschisten geführt haben und unser eigenes Haus von den Faschisten nicht säubern können. Aber ich sage dir, Mikey, sie machen einen Fehler und schneiden sich selbst die Kehle durch, denn die ehemaligen Soldaten denken nicht daran, es hinzunehmen.«

Ich bekam niemals heraus, ob das wirklich seine Meinung war, oder ob es nur dem Wunsch entsprang, seine Stücke zu rechtfertigen. Das Fade an ihnen war, daß sie einem gewissen oberflächlichen Optimismus dienten, der sich während der Kriegsjahre kräftig entwickelt hatte und sich bei vielen Bühnenschriftstellern und Romanschreibern weiter am Leben erhielt, deren Mangel an politischer Einsicht sie zufrieden sein ließ, wenn sie die Phänomene nach Dinsmores Kategorien einzuteilen vermochten. Im Grunde war es nichts anderes als eine zeitgenössische Abart der bewährten Krücke für die Einfältigen: der gute Kerl und der böse Kerl, und für Männer wie Willie war es bereits bestürzend und gefährlich geworden, daß sich inzwischen die Namen geändert hatten.

Indessen hielt Willie den Kopf gesenkt und seine Augen auf die Malzeichen gerichtet. Sein Held war immer noch der junge Antifaschist, der, aus dem Krieg zurückgekehrt, über die künftige Welt redete, für die er gekämpft hatte. Diese Rede war nicht neu, aber eine verstaubte Rede hat noch niemals einen Bühnenschriftsteller gestört. Und Dinsmore verdoppelte seinen Erfolg, indem er jenen jungen Kriegsteilnehmer immer wieder auftreten ließ, der den Zuhörern erzählte, was für eine Welt er für sein Kind erstrebe.

Es wird inzwischen deutlich geworden sein, daß ich nicht genau Willies Schicksal teilte. Er besaß ein Heim, Familie, eine Position, und jedes dieser drei Dinge war mehr, als ich für mich erwarten konnte. Aber Willie würde immer ein Heim finden. Er war einer von denen, die es nicht ertragen können, eine Frage länger als zehn Sekunden unbeantwortet zu lassen. »Hier sind die Besitzenden und da die Habenichtse«, so erklärte es Willie, »hier die fortschrittlichen Länder und da die reaktionären. Auf der einen Hälfte der Erdkugel gehören dem Volk die Produktionsmittel, und auf der anderen üben die Faschisten die Kontrolle aus.«

Ich versuchte, sanft zu opponieren. »Ebenso gut kann man sagen, daß die Mehrheit jedes Landes sehr wenig besitzt, und daß diese Verteilung wahrscheinlich die Grundlage der Gesellschaft bildet.«

Willie zeigte darauf ein schmerzliches Lächeln, und sein Gesicht nahm einen mitleiderregenden Ausdruck an. Sooft ich ihm widersprach, wechselte er den Gegenstand der Unterhaltung. »Nimm das Theater. Es ist ungesund, Mikey, und weißt du warum? Alles ist nur Geschäft. Was wir brauchen, ist wieder ein Theater des Volkes, weißt du, wo du deinen Vierteldollar zahlst und man Arbeitern und Schulkindern das wirkliche Leben zeigt. Ein Arbeitertheater.«

»Gewiß.«

»Das Problem besteht darin, es dem Volk zurückzugeben. Das klassische Theater war immer fortschrittlich. Kunst ist Kampf für das Volk.«

Mich so ausführlich über Willie auszulassen, ist nicht unbedingt notwendig, aber ich wollte immerhin ein Bild von ihm geben, weil er der erste war, der mir gegenüber von Beverly Guinevere sprach, und seine Beschreibung von ihr tat ihre Wirkung noch lange Zeit hinterher, als ich bereits wußte, daß sie nicht zutraf und in vielen Nuancen gefärbt war. Wenn ich Urteilsfähigkeit besessen hätte, würde ich erkannt haben, daß Willie naiv war und seine Meinungen über Menschen nicht mehr Chancen hatten, ins Schwarze zu treffen, als ein Mann, der mit einem Stein ein Ziel zu erreichen versucht, das er nicht sehen kann. Mit der Urteilsfähigkeit hat es seine eigene Bewandtnis. Auf Grund meines Gesichts glaubten die Menschen, mich erst auf zwanzig Jahre schätzen zu können, und oft fühlte ich mich auch wie ein Jüngling, der erstmalig in die Welt der Erwachsenen eindringt, wo jedermann ein seltsames Einzelwesen darstellt. Ich war immer zu leicht bereit gewesen, mich an meinen Eindruck statt an die Tatsachen zu halten.

Als Willie Guineveres Namen zum erstenmal erwähnte, benutzte er ihn als Einleitung für einen seiner Vorträge. »Eines Tages«, drohte er, »werde ich die Hausverwalterin auf dich hetzen.« Er hielt inne und balancierte auf den Stuhlbeinen. »Das ist eine Person! Wart nur ab, bis du sie getroffen hast. Ich versichere dir, Mikey, wenn du erst dahinter gekommen bist, wirst du dich von ihr fernhalten.«

»Warum?«

»Wenn du mit ihr allein im Zimmer bist, fühlst du dich ihr ausgeliefert.« Er unterbrach sich abermals. »Guinevere ist mannstoll.«

Ich erinnere mich, daß ich grinste. »Und wie ist es dir ergangen?«

»Es geschah nichts. Sie ist nicht mein Typ. Sie wird nämlich schon ein bißchen alt und setzt Fett an.« Er warf kennerisch die Lippen auf. »Und dann will ich dir etwas sagen, Mikey, solche Dinge sind etwas anderes, wenn du verheiratet bist. Ich meine, man muß das Psychologische dabei berücksichtigen. Wenn man Kinder hat, ist man mehr in Sorge, sich anzustecken, zu erblinden oder Arm und Bein zu verlieren. Ich bin zwar kein Soldat gewesen, aber den Film über Geschlechtskrankheiten kenne ich.« Und aufgeregt schüttelte er den Kopf. »Erinnerst du dich an den Burschen, der nicht mehr sprechen, sondern nur noch pfeifen konnte? Himmel, ich sage dir, daß wir im ganzen Land mehr Kliniken brauchen, besonders im Süden. Im letzten Jahr habe ich eine Reise durch den Süden gemacht, um bestimmtes Material zu sammeln – heiliger Strohsack, wieviel Dummheit gibt es dort.«

Er rieb sich das Kinn und war ganz in seinen Vortrag versunken. »Die Lebensbedingungen in diesem Land sind hart. Elendsquartiere, jugendliche Verbrecher … Ich meine, wenn du das alles zusammenzählst, reicht es zur Anklage. Und das ist nur das äußere Bild. Wenn du Guinevere nimmst oder eine andere ihrer Art, erkennst du das psychologische Problem: seelischer Tod ist das! Ich glaube, sie zu verstehen, Mikey. Sie ist einsam, das ist alles. Du kannst dir denken, daß sie mir ein Anerbieten gemacht hat. Ich wies sie mit ein paar wohlgesetzten Worten, mit ein paar Scherzworten, zurück, fürchte aber, daß ich ihre Gefühle verletzt habe. Die Menschen wollen nun einmal, daß man gut von ihnen denkt, und so begann sie, sich zu entschuldigen. Sie habe nicht viel geistige Anregung und allerlei Hausarbeit in dieser alten Scheune. Die typische amerikanische Hausfrau mit der umgekehrten Erfolgsstory. Ich wette, daß sie ›Wahre Geschichten‹ liest.«

»Du beschreibst sie nicht gerade sehr anziehend.«

»Ach, in gewissem Sinne hat sie auch Sex-Appeal, aber sie ist ein verrücktes Frauenzimmer. Ich hätte mich mit ihr eingelassen, aber im Hinblick auf ihren Mann, den ich zwar nie gesehen habe, hielt ich es für gemein, es zu tun, wenn er unter demselben Dach schläft.«

Das war die Frau, die nach Dinsmores Worten die Machtbefugnis über sein gemütliches Zimmer hatte.

Wie groß war meine Überraschung, als mich Willie eines Morgens in meinem Schlafraum aufsuchte und mir erklärte, daß er nunmehr aufs Land gehe. Ich war inzwischen zu der Überzeugung gelangt, das Ganze würde damit enden, daß er sein Zimmer irgendeinem anderen Bekannten vermachte. Ich zog mich schnell an und aß mein Frühstück in der Cafeteria, während Willie mir gegenübersaß und seine Zigarettenasche in meinen Teller streute. »Es ist möglich«, sagte er, »daß Guinevere schon irgend jemand das erste freiwerdende Zimmer versprochen hat. Wir müssen geschickt vorgehen.«

»Was hoffentlich seine Wirkung tun wird«, erklärte ich.

Wir machten uns auf den Weg zu Guinevere. Für einen Junimorgen war das Pflaster der Bürgersteige noch kühl, und die braunen Ziegelsteinhäuser hatten ihre Würde noch nicht ganz eingebüßt. Die Frühlingsluft trug einen Hauch von Wald und Wiese mit sich, man konnte sich die Gärten vorstellen und die Spalierobstbäume, die hier vor fünfzig Jahren noch gestanden haben mußten. Wir gingen eine Straße entlang, die zu den Docks hinunterführte. Jenseits des Hafens erhob sich die Wolkenkratzerfront im Morgendunst, während sich ein Ozeandampfer flußabwärts seinem Anlegeplatz näherte.

Ich stellte fest, daß Mrs. Guinevere die Souterrainwohnung innehatte – mit dem üblichen Eingang, der sich unter der Vordertreppe verbarg, dem Eisengitter und dem winzigen Vorplatz, auf dessen steinigem Erdboden nicht einmal Unkraut wuchs. Als Dinsmore auf den Klingelknopf drückte, hörte ich es drinnen läuten.

Aus der Wohnung kam das Geräusch sich nähernder Schritte, und dann entstand eine verräterische Pause. »Wer ist da?« schrie eine Stimme.

Willie rief seinen Namen, und der Riegel wurde langsam zurückgeschoben. »Machen Sie schon«, sagte er barsch, »glauben Sie, daß wir den ganzen Tag Zeit haben?«

»Ach, Sie sind es«, rief eine Frauenstimme. »Was, zum Teufel, ist los?« Die Tür öffnete sich einen Spalt. Fleischige, kurze Finger, die sich um die Türkante klammerten, zwei Augen und eine Nasenspitze kamen zum Vorschein. »Immer müssen Sie sich eine Zeit aussuchen, wenn ich zu tun habe.« Ihr Gesicht trat mehr und mehr in Erscheinung, und zwei Locken ungewöhnlich roten Haares wurden sichtbar.

»Kommen Sie, ich möchte Sie mit einem Kollegen bekanntmachen, – Mikey Lovett.« Dinsmore stellte mich durch den Türspalt vor. Ich grüßte verlegen, und sie starrte mich an.

»Angenehm, Mr. Lovett«, sagte sie mit dem unerwartet freundlichen Tonfall eines Telefonfräuleins. »Hoffentlich entschuldigen Sie meine Kleidung.« Damit stieß sie die Tür auf, als ob sie ein Denkmal enthüllen wollte. Ich war überrascht. Dinsmore hatte mich nur ungenügend vorbereitet. Sie war recht hübsch, wenigstens für meinen Geschmack, hübsch auf eine aufdringliche Art, so daß ich zunächst nur einen gewaltigen roten Haarschopf wahrnahm und darunter eine sich in den Hüften wiegende Frau. Obwohl sie klein und kräftig gebaut war, erschienen ihre Gliedmaßen zart, war ihr Gesicht nicht breit, und um die Hüfte kam sie mir erstaunlich schmal vor; sie verjüngte sich von den breiten Schultern abwärts so sehr, daß es aufreizend wirkte.

»Ich komme einfach nicht zum Anziehen«, sagte sie verdrießlich. »Was seid ihr Männer glücklich dran, euch nicht mit dem Haushalt abgeben zu müssen.«

Den ersten Satz hatte sie mit der Stimme des Telefonfräuleins begonnen und endete beim zweiten mit der Stimme eines Marktweibes. In der Stille, die eingetreten war, schloß sie ihre großen blauen Augen für mehrere Sekunden und schlug sie dann wieder mit geheuchelter Unschuld auf. Wahrscheinlich versprach sie sich davon eine besondere Wirkung, aber da ihre Augen ein wenig vorstanden, war der Erfolg zweifelhaft.

Das Schweigen brachte für sie und Dinsmore die Gelegenheit, ein Lächeln auszutauschen. Da ich an ihrer Seite stand, konnte ich sie aus der Nähe betrachten. Es war unmöglich, ihr Alter zu bestimmen, aber ich glaubte, daß sie unter vierzig war.

»Es ist schon schwer«, gab Dinsmore schließlich grinsend von sich. Seine Stimme wurde schärfer, wenn er zu ihr sprach. »Doch Sie sehen gut aus, sehr gut.«

»Ach, gehen Sie!« Nach dem Vorstellen hatte sie mir keine Aufmerksamkeit geschenkt, aber jetzt wandte sie sich, mit einer Hand auf der Hüfte, mir zu. »Wenn ich dem Burschen Glauben schenkte«, sagte sie, »würde er mir nach zwei Minuten an die Wäsche gehen.«

»Hoffen Sie«, sagte Dinsmore. Sie lachte schallend, und ich hatte den Eindruck, daß sie ihn in die Seite geboxt haben würde, wenn ich nicht zugegen gewesen wäre. Sie spitzte die dünnen Lippen. Dahinter verbarg sich der breite, gefärbte Mund, der den stereotypen, sinnlichen Ausdruck der Magazinbilder zeigte. »Diese Schriftsteller!« lachte sie, »sie glauben, daß ihnen die Welt gehört.«

Dinsmore erhob abwehrend die Hände, und jetzt, nachdem das Vorspiel erledigt war, änderte sich sein Tonfall. »Hören Sie mal zu, Guinevere, Sie sind doch ein guter Kamerad, wie wäre es, wenn Sie uns einen Gefallen täten?«

»Was für einen Gefallen?« Es war ersichtlich, daß sie das Wort ›Gefallen‹ mit wenig guten Erfahrungen in Verbindung brachte.

»Ich gebe mein Zimmer für zwei Monate auf, und dann könnten Sie es doch Mikey überlassen?«

Sie runzelte die Stirn. »Aber wenn ich ein Schild raushänge und neu vermiete, kann ich fünf Dollar extra bekommen.«

»Warum soll der Hausbesitzer den Verdienst einstecken?« Er stieß ihr einen Finger entgegen. »Ich könnte das Zimmer weiterhin bezahlen, und Mikey würde darin wohnen. Das wäre doch ganz in Ordnung.«

Sie zuckte die Achseln. »Ich kann Sie nicht daran hindern.«

»Nun gut, aber warum wollen wir es so kompliziert machen, warum können Sie es dem Jungen nicht direkt überlassen?« Er gab ihr vergnügt einen Klaps auf die Hüfte.

»Machen Sie schon, seien Sie nett.«

»Ach, ihr Schriftsteller, ihr seid alle verrückt«, höhnte sie. »Kaum wird man den einen los, kommt schon der nächste.«

»Ich könnte das Zimmer gut gebrauchen«, sagte ich und lächelte verbindlich.

Sie schien mich zu prüfen. Einen Augenblick später nickte sie ärgerlich und sagte: »Na schön, Sie können es haben. Aber die Miete muß jeden Donnerstag bezahlt werden, vier Dollar im voraus. Ich möchte keinen Ärger damit haben.« Sie sagte es mit dem typischen, energischen Tonfall der Vermieterin, aber gleich darauf verteidigte sie sich jammernd, als ob ihr daran liege, die gute Meinung, die jemand von ihr gewonnen haben könnte, nicht einzubüßen. »Ich kann nicht immer hinter den Burschen herjagen. Ich habe genug andere Arbeit und bekomme, weiß Gott, nicht viel dafür. Da muß man sich auf gute Zusammenarbeit verlassen.«

»Ich werde das Geld pünktlich bezahlen«, sagte ich.

»Nun gut, wir wollen es hoffen.« Sie hatte sich widerborstig gezeigt, aber nun, nachdem das Geschäftliche erledigt war, lächelte sie. »Ich werde mich um Sie kümmern, Mr. Lovett. Jeden Donnerstag gibt es neue Wäsche, und es wäre mir eine Hilfe, wenn Sie das Bettzeug abziehen würden, bevor ich nach oben komme.« Sie sagte es ziemlich kokett.

Wir wechselten noch ein paar Worte und machten uns dann auf den Rückweg zu Dinsmores Wohnung. Er schlug mir auf den Rücken. »Sie liebt dich, mein Junge.«

»Woher willst du das wissen?«

»Sie hat dich gern. Ich kann das beurteilen. So einen gut aussehenden Burschen wie dich; du wirst reichlich zu tun bekommen.«

Unwillig griff ich, wie immer bei solchen Gelegenheiten, nach der Narbe hinter meinem Ohr und hatte den Wunsch, das Gesicht zu studieren, das Dinsmore als gut aussehend bezeichnet hatte. »Nein«, antwortete ich, »ichwerde nichts mit ihr anfangen, ich muß arbeiten.«

»Bleib’ nur dabei, Lovett.«

Wir schritten langsam dahin. Es war bereits warm geworden. »Sie ist wirklich unheimlich«, sagte Dinsmore. »Ein komplizierter Charakter.« Er seufzte und strich sich das Haar aus der Stirn. »Im Grunde ein gutes Wesen«, dozierte er, »aber sobald so etwas in Verbindung mit Geld gerät, kehrt sich alles um. Die heutige Gesellschaft ist verrottet.«

»So ist es.«

Als wir vor seinem Haus anlangten, machte er halt, schüttelte mir die Hand und lächelte. »Es freut mich, daß ich dich kennengelernt habe, mein Junge, und daß ich dir einen Gefallen erweisen konnte.« Ehe ich zu einer Antwort kam, fuhr er fort: »Ich möchte dir gern etwas sagen, denn du befindest dich jetzt wie jeder an einem Kreuzweg und wirst dich für eine Richtung entscheiden müssen. Wirst du mit dem Volk oder gegen das Volk marschieren?«

»Ich fürchte, daß ich darüber lange nicht mehr nachgedacht habe.«

»Du wirst es müssen. Wallstreet wird dir keine andere Möglichkeit lassen.« Er lächelte weise, und etwas Hartes und Eitles trat in sein Gesicht. »Eines mußt du dir immer vor Augen halten, nämlich den Hauptfehler dieses Landes. Weißt du, was ich meine?« Ich gestand, daß ich nicht ganz sicher sei. Er stieß mit dem Daumen gegen meinen Magen, und düster stellte er fest: »Leere Bäuche … leere Bäuche! Das ist es, mein Junge.«

So erfolgte unser Abschied, anders als die meisten, mit einer Beschwörung. Ich blickte noch einmal zurück, um ihm zuzuwinken, ehe er ins Haus trat, und dann ging ich zu meinem Schlafraum, um meine Sachen zusammenzusuchen. Es war Zeit, umzuziehen.

Nachdem ich meine Habseligkeiten herübergebracht und ausgepackt hatte, lag ich auf meinem neuen Bett und dachte über den Roman nach, den ich zu schreiben beabsichtigte. Den ganzen langen Sommer über konnte ich in mir selber den Weg zurückverfolgen und feststellen, daß ich alles noch einmal für mich entdecken mußte. So viel hatte ich von der Welt gesehen, aber es war zusammenhanglos geblieben.

Jedoch galt mein Dahinträumen weniger meinem Roman, ich dachte an Guinevere. Sie sei mannstoll, hatte er gesagt. Ein merkwürdiges Wort. Ich hatte es noch niemals gebraucht. Es war schwer, ihre Brüste zu vergessen, die sich üppig aus dem Büstenhalter emporwölbten und so plastisch wirkten, als seien sie von Künstlerhand geschaffen, was ihre Realität noch zu verstärken schien.

Ein Juwel, aber in Messing gefaßt. Heute morgen hatte sie einen Hausanzug getragen und darüber einen Bademantel. Ihr rotes Haar, mit dem sie unzweifelhaft stets experimentierte, war nur notdürftig hochgesteckt und strebte nach allen Seiten von ihrem Kopf fort. An den Füßen aber trug sie Abendschuhe, ihre Nägel waren lackiert, und die Lippen frisch geschminkt. Sie glich einem Haus, dessen Rasen gepflegt war, dessen Küche jedoch ein heilloses Durcheinander zeigte. Ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn sie sich umgedreht und wie der leichtbekleidete Star einer Revue – aaah! – plötzlich ihr entblößtes Hinterteil gezeigt hätte.

Die Mannstolle! Als ich im Begriff war, zum erstenmal in meinem neuen Zimmer in Schlaf zu sinken, wurde mir bewußt, daß ich den Wunsch hatte, Guinevere mit ins Bett zu nehmen.

3

Die Dachkammer lag, wie ich schon sagte, drei düstere Stockwerke hoch. Vor Jahren mußte das Gebäude ein recht manierliches Mietshaus gewesen sein, aber jetzt war es in Einzelzimmer aufgeteilt. Im obersten Stockwerk war – eine Meisterleistung des Architekten – kein Fenster, so daß der Treppenabsatz ohne Tageslicht blieb. Eine schwache, immer brennende Glühbirne warf ihr trübes Licht auf meine Tür, auf die Türen zweier Nachbarzimmer, deren Bewohner ich noch nicht gesehen hatte, und auf das Wachstuch des Baderaumes, den wir gemeinsam benutzten.

Es war ein großes Haus, das den Eindruck machte, als ob es unbewohnt sei. Unten waren zwar zehn Namenschilder neben den dazugehörigen, nicht funktionierenden Klingelknöpfen, aber eine Woche konnte vergehen, ohne jemandem auf der Treppe zu begegnen. Es machte mir kaum etwas aus. In der letzten Zeit war mein Bekanntenkreis immer kleiner geworden, und als ich meinen Schlafraum verließ, stand ich so gut wie allein. Fürs erste war es mir recht. Ich begann, den Roman zu schreiben, und in meiner vollständigen Abgeschlossenheit machte ich während einiger Tage rechte Fortschritte. Da ich einen guten Teil meines Lebens in Kasernen zugebracht hatte – was mir klar war –, bedeutete für mich ein Raum, der mir allein gehörte, etwas Luxuriöses. Augenblicklich fühlte ich mich frei und ziemlich glücklich. Um alle Vorteile meiner neuen Lage auszunützen, nahm ich meine Mahlzeiten zu beliebigen Stunden ein und schlief je nach Laune.

Das konnte nicht immer so weitergehen. Ein Tag nach dem anderen verstrich, und die Seiten des neuen Manuskriptes häuften sich auf dem Tisch. Und um mich her sammelte sich mit zähem Fleiß der Staub. Welche Pläne ich auch im Hinblick auf Guinevere haben mochte, sie kamen in meiner Passivität nicht zur Durchführung. Niemals sah ich sie. Wie üblich, kümmerte sich die Verwalterin nicht um die Säuberung meines Zimmers, und so vermehrte sich der Staub von Minute zu Minute im Wettbewerb mit dem draußen auf dem Flur. Das ganze Haus war verdreckt. Bis auf das Badezimmer. Es machte den Eindruck, als ob man ihm regelmäßig Aufmerksamkeit schenke, und bisweilen zeigte es eine so makellose Sauberkeit, daß es mir mysteriös erschien, bis ich McLeod kennenlernte.

Eines Morgens fand ich einen Mann damit beschäftigt, den Fußboden des Badezimmers aufzuwischen. Er blickte auf und nickte mir zu. Seine kühlen, klaren Augen starrten mich durch Brillengläser an. »Sie sind in Dinsmores Zimmer eingezogen?«fragte er schließlich.

Ich beantwortete seine Frage. Er erhob sich von den Knien, stellte sich vor und begann mit ironischer Stimme: »Ich muß Ihnen leider gestehen, daß es um diesen Raum hier immer schlimm bestellt ist. Guinevere bringt es nicht einmal fertig, ein Taschentuch auszuwaschen, und so habe ich die Säuberung des Badezimmers zweimal in der Woche übernommen, kann aber nicht gerade feststellen, daß es viel nützt.« Verdrießlich kratzte er sich am Kinn. »Ich habe Hollingsworth, den Herrn, der in dem anderen Zimmer wohnt, gebeten, gelegentlich mitzuhelfen, aber immer ist er betrunken oder er hat sich eine Hand verstaucht oder sonst ein Wehwehchen.« Er zuckte die Achseln. »Wenn Sie wollen, Lovett, könnten Sie mir beim Reinmachen helfen, aber wenn es Ihnen nicht paßt, können Sie es auch lassen, ich werde es dann weiterhin tun, denn unglücklicherweise habe ich einen Reinlichkeitsfimmel.«

So lernte ich McLeod kennen. Als er mit seiner Rede zu Ende war, umfaßte er den Griff des Schrubbers und schürzte die Lippen. In diesem Augenblick hatte er eine erstaunliche Ähnlichkeit mit einer Hexe. Sein hageres Gesicht nickte mir wie zur Bekräftigung seiner Worte zu, und sein langer, magerer Körper war nachdenklich vornübergeneigt. Als ich nicht gleich antwortete, fuhr er sich, um die Pause auszufüllen, mit einem Kamm durch sein glattes schwarzes Haar, wobei seine scharfe, schmale Nase noch stärker hervortrat.

»Dinsmore sagte mir, daß Sie Schriftsteller sind.«

»So ungefähr.«

»Soso.« Er gab sich den Anschein, als höre er mir aufmerksam zu; er wertete meine Worte, um sie dann beiseite zu tun. »Ich habe Ihnen einen Vorschlag zu machen«, sagte McLeod, »den Sie annehmen oder es auch bleiben lassen können. Sie machen das Badezimmer mittwochs sauber und ich sonnabends.« Er bemühte sich, seinen Worten einen ironischen Anstrich zu geben. Ich fühlte, daß er sich über mich lustig machte.

Gelangweilt gähnte ich: »Wie wäre es, wenn wir einen Vertrag darüber aufsetzten?«Sein Mund, der ernst wirkte, wenn er unbewegt war, erschien spöttisch, sobald er lächelte. Er sah mich verschmitzt an. »Ich habe Sie ein bißchen gekränkt, wie?«Das Lachen veränderte sein Gesicht, so daß er für einen Augenblick jung und fröhlich aussah. Seine nächsten Worte brachte er mit einem selbstzufriedenen Gesichtsausdruck vor; es schien, als lutsche er an einem Bonbon. »Nun,Lovett, das war nur ein Gedanke, nichts weiter.« Und während er immer noch lächelte, prüfte er den Fußboden, fand ihn befriedigend und stellte den Schrubber in eine Ecke. »Ich wohne gegenüber. Kommen Sie doch mal vorbei, wenn Sie angezogen sind.«

Ich folgte seiner Einladung, und wir unterhielten uns eine Stunde lang. Ich hatte geglaubt, daß er sich über seine Person ausschweigen würde, aber seine freimütigen Ausführungen widerlegten diesen Eindruck. Oder richtiger gesagt, er teilte mir mehr an Einzelheiten mit, als er für seine Personalakte preisgegeben haben dürfte. Er war vierundvierzig, wie er sagte, und arbeitete als Schaufensterdekorateur, war in Brooklyn aufgewachsen und immer ein einsamer Mann gewesen. Sein Vater, den er selten sah, lebte in einem Altersheim. Er besaß höhere Schulbildung, die ihm in Brooklyn zuteil wurde. »Immer habe ich hier gelebt«, sagte er mit seinem spöttischen Lächeln. »Ich bin aus New York, bis auf einen kleinen Abstecher nach New Jersey, nicht hinausgekommen. Das ist mein ganzes Leben.« Er brach in Lachen aus.

»Das ist alles?« fragte ich.

»Ich sehe, daß Sie mir nicht glauben, die wenigsten tun es. Das liegt daran, daß ich den Eindruck erwecke, als sei ich ein gebildeter Mensch. Gewiß, gelernt habe ich einiges, aber ich habe es mir selbst beigebracht. Ich bin nicht gesellig und weiß mit meiner Bildung nichts anzufangen. Aber ich lese gern, das muß ich zugeben.«

Damit schob er mich sanft, aber unmißverständlich zur Tür und drückte meine Hand, während mich seine Augen belustigt prüften.

Ich besuchte ihn auch am nächsten und am darauffolgenden Abend. Ich glaube, daß ich mich mit ihm in der ersten Woche fünf- oder sechsmal unterhielt. Trotzdem kann ich nicht sagen, daß wir schnell Freundschaft schlossen. Er besaß eine brutale Aufrichtigkeit, die es erschwerte, sich mit ihm gelassen zu unterhalten. Er ging über irgendeine gelegentliche Bemerkung, die ich machte, hoch und, bildlich gesprochen, ließ meine Worte durch seine Finger gleiten, als wolle er sie von allen Seiten prüfen. Fortgesetzt befand ich mich in der Verteidigung, lieferte ihm immer wieder neues Wasser auf seine Mühle, und obgleich ich ihn ein wenig bewunderte, verhielt ich mich aus diesem Grunde etwas widerstrebend.

Ihm machte es großen Spaß. Einmal erwähnte ich ein Mädchen, mit dem ich kürzlich etwas gehabt hatte, zuckte die Achseln und sagte: »Aber es war ohne Bedeutung. Schließlich langweilten wir uns und gingen auseinander.«

McLeod zeigte ein schlaues Grinsen, und wieder verzog er den Mund so, als ob er an einem Bonbon lutsche. »So, ihr habt euch wieder getrennt.«

Verwirrt sagte ich schroff: »Gewiß, oder haben Sie so etwas noch nie gehört?«

»Doch, gehört schon. Ich höre es immer wieder. Menschen lassen sich ständig in eine Sache hineintreiben und lassen sie dann wieder im Stich.« Er lehnte sich auf seinem Bett zurück und legte die Fingerspitzen aneinander. »Um die Wahrheit zu sagen, Lovett, ich weiß nicht, was hinter diesen Dingen steckt, diesem Hin und Her. Wie Treibholz kommt es einem vor.«

»Ich kann Ihnen eine Erklärung dafür geben.«

»Oh« sagte er grinsend. »Sicher können Sie es mir erklären. Ich wollte mir aber nur selbst klarmachen, was es bedeutet, wenn man eine Sache im Stich läßt. Früher, als ich mich mit Frauen abgab, hatte ich mein Vergnügen daran, aber heute scheint mir, wenn ich an die jeweiligen Trennungen zurückdenke, daß es doch oftmals ziemlich niederträchtig war.«

»Wenn man so ein Sadist ist wie Sie«, sagte ich mit einem Anflug von Spott. Meine Antworten waren alle gleich töricht, und ich war zum Streiten aufgelegt. Gleichmütig steckte er sie ein, und es war nicht verwunderlich, daß ich wütend wurde, weil ich keinen festen Boden unter mir spürte.

McLeod nickte. »Ach ja. Wenn ich meinen Beweggründen nachgehe, finde ich Häßliches genug daran. Damals bin ich ein rechter Schuft gewesen.« Er versicherte es mit größtem Ernst.

Aber fast unverzüglich darauf begann er wieder zu spötteln. »Nun, ich weiß zwar nichts von Ihnen, Lovett, aber wenn ich mich aus einer Sache zurückzog und dann über die Gründe nachzudenken begann, fand ich sie doch ganz interessant. Es gab Frauen, die ich verließ, weil ich sie nicht richtig befriedigen konnte, wenn es auch unangenehm ist, das einzugestehen. Und auch die eine oder andere, die mich liebte und geheiratet zu werden wünschte.« Er begann leise und grausam zu lachen. »›Wie? Heiraten?‹ sagte ich dann. ›Wen, mich? Ich denke, es war von Anfang an klar, daß jeder für sich bleibt.‹« Seine Lippen kräuselten sich, und seine Stimme schien sich in grotesker, gespielter Unschuld zu überschlagen. »›Liebes Kind, da bist du an den Falschen geraten. Ich hielt es für selbstverständlich, daß wir zwei moderne Menschen sind mit modernen Ansichten.‹« Er brüllte vor Lachen. »Ach, du mein Gott.« Und dann, indem er sich spöttisch mir zuwandte, sagte McLeod: »Noch eine, die zum Treibholz wurde.«

»Aber erlauben Sie«, warf ich ein, »muß denn ein Mann jedesmal gleich heiraten, wenn er sich mit einer Frau einläßt?«

»Nein.« Er zündete sich eine Zigarette an und war über mich belustigt. »Sehen Sie, Lovett, zwischen Ihnen und mir besteht ein Unterschied. Sie sind ein ehrlicher Mensch, und ich war es niemals. Zu Beginn hatte ich mit der Dame eine hübsche Unterhaltung darüber, daß keiner von uns die Absicht habe, sich zu binden, und daß es, wohlverstanden, um nichts anderes als ein sauberes, gesundes Vergnügen gehe. Aber sehen Sie, Lovett, dabei ließ ich es nicht bewenden. Der alte Adam, dem man unterworfen bleibt, begann sich in mir zu regen, ich machte Pläne. Verstehen Sie, was ich meine? Ich tat alles, was in meiner Kraft stand, um das Mädchen verliebt zu machen – wieviel Genie habe ich im Bett verschwendet! Und bestimmt habe ich sie zur Liebe gebracht und mich fast zu Tode gequält, um ihr zu zeigen, daß es außer mir keinen Mann auf der Welt gibt, der so wie ich zu lieben versteht.« Er hustete. »Aber sobald sie es bestätigte – war Schluß! Es wurde mir dann langweilig, und ich dachte, daß es nun an der Zeit sei, auseinanderzugehen.« Er lachte wieder, über sich selbst und über mich. »Und wenn das Fräulein anfing, von Ehe zu sprechen, hätten Sie mich erleben sollen. ›Du bist nur auf Versorgung aus‹, sagte ich ihr, ›und das enttäuscht mich. Wie konntest du mich so betrügen?‹« Wieder einmal brüllte er vor Lachen. »Oh, es war ein verteufelter Trick. Sie betrog mich,haben Sie das mitbekommen? Und wir gingen auseinander, weil sie mich betrogen hatte!«

»Und ich soll mir die Jacke anziehen?«

McLeod blickte zum Fenster hinaus auf das gegenüberliegende Appartementhaus. Er schien in das Geräusch der Dampfmaschine unten bei den Docks vertieft zu sein, wo man die Nacht hindurch arbeitete. »Ich weiß nicht, Lovett. Es ist immer ganz gut, wenn man über sich selbst Bescheid weiß.«

»Ich glaube, ich weiß es.«

Sein Gesicht war immer noch ausdruckslos und sein dünner Mund wie ein Strich. »Ich vermute, daß es in Ihrem Fall besondere Umstände gibt.« Gleichmütig brachte er die nächste Frage an. »Wäre es Ihnen unangenehm, mir etwas über die Narbe an Ihrem Hinterkopf zu erzählen?«

Hilflos saß ich gefangen. »Das hat Sie nicht zu bekümmern«, brachte ich stotternd hervor und spürte, wie ich vor Ärger rot wurde.

Er nickte ohne ein Zeichen der Überraschung und redete gleichmütig weiter. Wie ein Forscher kam er mir vor, der ein Präparat prüft. »Ich nehme an, daß Ihre Haut noch weitere Narben trägt.«

»Geben Sie es auf.«

»Sie brauchen sich nicht zu erregen«, sagte McLeod ruhig. »Es war nur freundschaftliche Neugier.«

»Was möchten Sie noch wissen?« murmelte ich.

Er antwortete mir indirekt. »Die Analyse, die ich für unsere Motive des Sich-wieder-Trennens gab, ist recht komisch.«

»Wieso?«

»Weil sie für keinen von uns zutrifft. Ich habe sie nur konstruiert. Ich zum Beispiel habe niemals unter übertriebener sexueller Eitelkeit gelitten.«

»Warum haben Sie dann überhaupt davon gesprochen?«

McLeod zuckte mit der Schulter. »Es war mir aufgefallen, wie gleichmütig Sie darüber redeten. Ich wäre nicht überrascht, wenn die Angelegenheit mit dem erwähnten kleinen Mädchen für Ihren Teil schmerzvoll gewesen sein sollte.«

Er hatte nicht so unrecht. Für sie war es ziemlich gleichgültig gewesen, für mich aber schmerzlich. »Möglich«, gab ich unbehaglich zu.

»Sehen Sie, Lovett, von Anfang an habe ich bei Ihnen festgestellt, daß Sie die Sucht haben, sich für einen anderen auszugeben. Vielleicht werden Sie mir auch eines Tages erzählen, warum Sie dieses Zimmer gemietet haben. Scheint mir sehr einsam zu sein.«

»Ich wollte für mich allein sein, nichts weiter.«

McLeod fuhr fort, als ob ich nichts gesagt hätte. »Ein junger Mann, der wirklich allein steht und die üblichen Berührungen mit der Außenwelt tatsächlich verloren hat, könnte sich so verhalten. Oder«, er zog an seiner Zigarette, »es ist auch denkbar, daß Sie sich hier niedergelassen haben, um sich mit mir zu unterhalten, weil es zu Ihrer Aufgabe gehört und Sie dafür bezahlt werden.« Mit einer überraschenden Festigkeit blickte er in meine Augen. Vielleicht erwartete er, daß sie zu flackern anfingen.

»Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen«, sagte ich.

»Nein? Nun gut, vielleicht wirklich nicht, mein Junge. Sie sind nicht der Typ, glaube ich«, sagte McLeod geheimnisvoll. »Sie lassen sich nicht binden.« Dann schwieg er.

Solche Unterhaltungen waren nicht gerade beruhigend. Hinterher brachte ich Stunden damit zu, mir Antworten auf seine leicht hingeworfenen Fragen zu geben. Bisweilen wich ich seiner Gesellschaft aus.

Einige Tage waren seit meinem Einzug vergangen, und ich dachte immer noch an Guinevere. Sie würde mir ausgezeichnet liegen. Die einladenden Bewegungen ihrer Hüften … sicher war sie zu haben. Rückblickend wurde mir klar, daß ich McLeod das erste Mal in der Hoffnung aufsuchte, ganz nebenbei etwas über sie zu erfahren. Es hatte sich aber keine Gelegenheit ergeben, Guinevere zu erwähnen, und jetzt war es unmöglich. Ganz gleich, wie unabsichtlich ich auch meine Frage stellen würde, McLeod dürfte bestimmt den Grund meiner Neugier erraten.

Mit Unterbrechungen erledigte ich meine Arbeit, machte lange Spaziergänge durch die heißen Straßen Brooklyns und teilte meine sechzehn Dollar für Mahlzeiten, ein paar Drinks und das Kino ein. Es war friedlich und einsam, und die letzten Frühlingsabende genoß ich in Vorahnung der furchtbaren und überheißen Mittsommernächte. Ich beobachtete die verliebten jungen Leute, wie sie durch die Straßen der sich weit ausdehnenden Vorstadt promenierten, die sich jenseits der Brooklyn Heights bis zu der schmutzigen Küste hinzog, bis nach Coney Island mit seiner schnellen, billigen Lustigkeit, die die Sonnenhitze erstickt.

4

Nach einer Woche kam Mrs. Guinevere ins Zimmer, um die Bettwäsche zu wechseln. Wieder einmal war sie einzigartig gekleidet. Obgleich es neun Uhr abends war, trug sie ein Nachthemd mit irgendwelcher Unterwäsche darunter, deren kompliziertes Durcheinander von Trägern auf ihren Schultern zu sehen war. Diese ganze Komposition aus Schlüpfern, Gürteln, leichten Gewändern und Bändern wurde von einem kurzen, geblümten Bademantel überdeckt, der oben offen stand und ihre eindrucksvolle Büste freigab.

»Oh … guten Abend«, sagte ich und wußte nicht, wie ich fortfahren sollte. Ich war zu vertieft in meine Arbeit gewesen, um rasch einen Übergang zu finden. »Ich glaube, daß ich Ihnen vier Dollar schulde«, brachte ich heraus.

»Jaja ...« Sie schien kein großes Interesse an dem Geld zu haben.

Ich kramte in der Schublade meines Schreibtisches, fand meine Brieftasche und bezahlte. In der Zwischenzeit hatte sie die Bettwäsche abgezogen, ein frisches Laken aufgelegt und das Handtuch erneuert. Jetzt seufzte sie vernehmlich und absichtsvoll.

»Wie geht’s?« fragte ich.

»Ganz gut.«

Das stimmte sicherlich nicht. »Sie sehen müde aus«, sagte ich vertraulich. »Setzen Sie sich doch.«

Guinevere warf einen Blick auf die zusammengelegten Laken in ihrem Arm und zuckte die Achseln. »Na schön, könnte ich, die Tür steht ja offen«, sagte sie geziert.

Während sie neben mir auf dem Bett saß, seufzte sie abermals. Ich zündete mir eine Zigarette an und stellte fest, daß meine Hände keineswegs ruhig waren. Ich fühlte ihre Gegenwart sehr stark.

»Wie wär’s, wenn Sie mir eine anbieten würden?« fragte sie.

Innerlich zitterte ich und tat etwas, was sie überraschen mußte. Ich nahm die Zigarettenpackung und die Streichhölzer und legte ihr beides in den Schoß, obwohl wir nicht einmal einen halben Meter voneinander entfernt saßen. Sie schlug ihre großen blauen Augen auf, blickte mich einen Moment an und hielt das Streichholz an die Zigarette.

Ich wußte nicht, worüber wir uns unterhalten sollten.

Guinevere übernahm die Führung. »Ich habe einen furchtbaren Tag hinter mir«, seufzte sie.

»Mit der Wäsche?«

»Nein.« Sie schüttelte dramatisch den Kopf und starrte mich an. »Nein, meine Nerven haben mir so zugesetzt.« Diesmal hatte sie einen neuartigen rosablauen Lippenstift ausprobiert und nur die natürlichen Formen ihrer Lippen nachgezogen, wodurch sie auf mich weniger anziehend wirkte. »Was haben Sie mit Ihren Nerven?« fragte ich.

Sie spielte mit einer Haarlocke. »Nervös, nichts weiter.« Ihre Augen ruhten auf meiner Schreibmaschine, und ich hatte den Eindruck, daß ihr jetzt erst klar wurde, wen sie vor sich hatte. »Sie sind Schriftsteller, nicht wahr?«

Ich nickte, und sie sagte das, was ich von ihr erwartet hatte: »Ich könnte auch schreiben. Wenn ich an die Dramen denke, die sich tatsächlich vor meinen Augen abgespielt haben« – ihre Stimme hatte jetzt Ähnlichkeit mit der eines Rundfunkansagers –, »und dazu die Erfahrungen meines bewegten Lebens nehme, obgleich Sie es mir nicht ansehen werden, glaube ich, daß ich großen Erfolg hätte, wenn ich das alles zu Papier brächte.«

Wir redeten, ohne in Kontakt zu kommen. Ihre traurige und nachdenkliche Stimme klang so, als ob sie sich an ein unbekanntes Auditorium wende. Ich hustete. »Dann sollten Sie es doch niederschreiben.«

»Nein, das geht nicht. Ich kann mich nicht konzentrieren.«Ihre Hand spielte mit dem Wäschestapel. »Heute ist Wäschetag, aber glauben Sie mir, daß ich nicht fähig war, irgend etwas zu unternehmen? Ich saß da und starrte die Wäsche an, bis mein Mann nach Hause kam. Er hat das Essen für mich gekocht, – ach – gestern nacht war es schrecklich.«

»Was ist denn geschehen?«

»Es überläuft mich kalt, wenn ich nur davon rede.« Sie spielte an ihrem Busen und rückte den Büstenhalter zurecht, um einen Quadratzentimeter der Brüste zu verdecken. »Sie wissen, daß wir die Souterrainwohnung haben und die Fenster bei diesem Wetter offenhalten, und nun raten Sie, was geschehen ist! Eine Katze war hereingekommen und auf mein Bett gekrochen, und als ich um vier Uhr morgens aufwachte, saß sie vor mir und starrte mich an.« Wieder seufzte sie kummervoll. »Es ist ein Wunder, daß ich nicht das ganze Haus mit meinem Geschrei wachgemacht habe. Mein Mann brauchte eine Stunde, um mich zu beruhigen. Und als ich heute morgen den Küchenschrank öffnete, kam dieselbe Katze, ein großes, schwarzes Tier, herausgesprungen und zerkratzte mir das Gesicht. Sehen Sie hier!« Sie zeigte mir einen schwachen roten Strich auf ihrer Wange.

»Aber es ist doch nun vorüber«, sagte ich.

Sie blinzelte in das unabgeschirmte Licht der Glühbirne, die an einer Leitungsschnur über dem Tisch hing. »Nein, das ist es nicht.« Aufgeregt flüsterte sie: »Wissen Sie, was die Katze bedeutet? Den Teufel!«

Sollte ich lachen oder nicht? Ich zog vor, es mit einem Grinsen zu bezweifeln.

»Jawohl«, fuhr sie fort, »vielleicht wissen Sie es nicht, aber das ist eine der Verkörperungen des teuflischen Geistes. Eine schwarze Katze! Es steht in der Bibel, daß sich der Teufel, der enterbte Bruder unseres Herrn; in einer schwarzen Katze verkörpert. Darum bringen schwarze Katzen Unglück.«

Ich fragte mich, ob sie einen Scherz machen wollte. Sie stieß ihre Worte atemlos und in einem feierlichen Ton hervor, der nicht zu dem ersten Eindruck passen wollte, den ich damals von ihr gewann, als sie, die Hand in die Hüfte gestemmt, Dinsmore anschrie: »Ihr Schriftsteller seid alle verrückt.«

»Aber wie wollen Sie das wissen?« fragte ich.

»Mein Glaube sagt es mir. Ich bin Anhängerin der Zeugen Jehovas. Mein Mann ebenfalls. Und daß der Teufel mir erschien, ist ein Zeichen dafür, daß er einen letzten Versuch macht, mich zu fangen. Aber ich weiß jetzt mehr über ihn, und je mehr man von ihm weiß, um so geringer wird seine Chance, einen zu fangen. Darum schickt er mir jetzt Versuchungen.«

Ich konnte nicht länger an mich halten und mußte lachen.

»Ach, ich sehe, Sie glauben mir nicht. Aber wenn Sie wüßten, welche Versuchung er mir in der vergangenen Woche geschickt hat. Wirklich, ich brauche mich nur umzudrehen, und schon macht mir wieder ein anderer Anträge.«

Sie fuhr sich mit der fleischigen Hand in den Brustausschnitt und zog heftig an ihrem Büstenhalter. Er glitt herunter, und ich hatte Mühe, nicht hinzustarren.

»Wenn sie Ihnen Anträge machten, werden sie Grund dazu gehabt haben«, brachte ich listig vor.

»Wie?« schrie sie wild. »Sie wollen doch nicht etwa sagen, daß ihr Banditen noch eine Aufforderung nötig habt. Ihr rennt doch wie die Hunde hinter einem her.«

Sie schien zu fühlen, daß ihr Benehmen mit ihren Worten nicht im Einklang stand. Ihre Stimme wurde wieder traurig, als sie jetzt sagte: »Ach, ich weiß nicht. Die Welt ist voller Sünde. Kein Mensch liebt mehr seinen Nächsten. Die Zeugen Jehovas lehren, daß Christus zum Jüngsten Gericht wiederkehren wird und wir alle auferstehen und gerichtet werden.«

»Nicht viele dürften bestehen.«

»So ist es. Das sage ich immer zu meinem Mann. Sie sind kein Dummkopf, sondern haben Verstand, das wußte ich gleich, als ich Sie zum erstenmal sah.« Als sie den Zigarettenrauch ausstieß, spitzte sie den Mund, und ich hatte die flüchtige Idee, daß sie einen Kuß erwartete. Indessen fuhr sie fort: »Ich verstehe nicht viel von Politik, aber es scheint mir, als ob jetzt alles schief geht. Jeder wendet sich von Gott ab. Wir sind auf dem Wege nach Gethsemane, das ist die Wahrheit. Wir gehen unserem Untergang entgegen.«

Ich lauschte auf den Lärm eines Autos, das unten vorbeifuhr. Sein Schalldämpfer war entzwei, und die Auspuffgase erschütterten die Stille des Abends und bewegten die Luft in meinem Zimmer. Ich konnte sehen, wie der blaßblaue Sommerhimmel sich in der nahenden Nacht verdunkelte. Ich versuchte, mich an die biblische Bedeutung Gethsemanes zu erinnern. »Ja«, fuhr sie traurig fort, »ihr seid alle Verdammte, weil ihr den rechten Weg verlassen habt. Ich sage Ihnen, wir stehen vor einer Weltkatastrophe.« Im gleichen Tonfall fragte sie: »Welcher Glaubensgemeinschaft gehören Sie an?«

»Keiner.«

»Dann sind auch Sie verdammt.«

»Ich fürchte.«

Sie schüttelte den Kopf. »Sehen Sie, einst war ich wie Sie. Aber dann fand ich nach all den Kriegen, Plagen und Hungersnöten heraus, daß nur die Zeugen Jehovas erlöst werden können, weil sie die Wahrheit von unserem Herrn aussagen und nicht falschen Göttern nachlaufen. Sie wissen, daß ich der Fahne keine Ehrerbietung erweise, und kein Mensch kann mich deswegen belangen, weil es mir mein Glaube vorschreibt.«

»Die Zeugen Jehovas werden als einzige erlöst?« Es war eine beiläufige Frage, aber sie schien überrascht zu sein: »Ehrlich gesagt, bin ich nicht ganz sicher.« Sie hätte ebensogut ein weibliches Klubmitglied sein können, das die Frage diskutierte, auf welche Weise man am besten eine Wohltätigkeitsveranstaltung durchführe. »Wahrscheinlich wird es nur unsere Religionsgemeinschaft sein, aber es ist möglich, daß auch andere hinzukommen oder eine Kombination aus unserer Gemeinschaft mit einer erwählten Anzahl von Mitgliedern einiger anderer Gemeinschaften.«

Guinevere zündete sich noch eine von meinen Zigaretten an. »Es ist komisch, daß Sie hier wohnen«, sagte sie beiläufig, »ich meine, in diesem Zimmer.«

»Irgendwo muß ich ja wohnen«, murmelte ich.

»Ja.« Sie dachte darüber nach. »Ihr Schriftsteller seid unheimliche Burschen. Man weiß nie, woran man bei euch ist.« Damit nahm sie die Laken in ihren Arm und stand auf. »Ich muß jetzt gehen«, erklärte sie. »War nett, mit Ihnen zu plaudern.«

Ich versuchte, sie zurückzuhalten. »Wie wäre es, wenn Sie die Säuberung meines Zimmers übernehmen würden?«

»Saubermachen?« fragte sie gedehnt.

»Ich weiß, daß Sie dazu nicht verpflichtet sind, aber würde Sie ein Dollar reizen?« Gleich darauf war ich entsetzt über mein Angebot. Der Dollar würde auf Kosten meiner ohnehin kargen Mahlzeiten gehen.

»Es ist nicht wegen des Geldes, aber Sie wissen, daß ich viel zu tun habe«, sagte sie. »Es mag so aussehen, als ob das Haus nicht viel erfordert, aber es gehört eine ganze Arbeitskraft dazu.«

»Sie werden schon Zeit finden.« Als ich sie zögern sah, schwand meine Angst um den Dollar.

»Ich weiß nicht. Ich muß es mir überlegen, Lovett.«

Dadurch, daß sie meinen Namen gebrauchte, entstand eine neue Stimmung zwischen uns. Erinnerungen an die plumpe Intimität mit Dinsmore tauchten auf. »Wißt ihr verrückten Jungens eigentlich nicht, daß man sich sein Zimmer selber saubermacht und den Dollar spart?«

»Wir werden noch darüber sprechen«, sagte ich liebenswürdig. »Ich werde Sie in den nächsten Tagen einmal besuchen …«

Sie nickte gleichgültig. »Ich bin nicht schwer zu finden. Ich gehe niemals aus.«Sie stieß die offene Tür mit dem Fuß auf und murmelte etwas vor sich hin. »Arbeit, Arbeit, nichts als Arbeit, Tag für Tag.«

Von der Treppe her rief sie noch einmal zurück: »Sie sollten sich Ihr Zimmer lieber selber saubermachen.«

Ich hörte sie mit ihren ausgetretenen Hausschuhen nach unten schlappen.

5

Meine Freundschaft mit McLeod machte nicht die üblichen Fortschritte. Zwar begann ich, ihn gern zu haben, brachte aber nicht mehr aus ihm heraus, als was er mir damals bereits mitgeteilt hatte. Ich wußte, wo er beschäftigt war, und glaubte zu wissen, wo er geboren wurde, aber mit Geschick verstand er es, sich weiteren Auskünften zu entziehen. Es kam mir vor, als wenn unser Gesprächsthema schließlich immer wieder bei mir endete. Zu meinem Erstaunen erzählte ich ihm eines Tages von meinem Gebrechen, das vor den Menschen zu verbergen ich mich so bemüht hatte. Er hörte mir zu, nickte, klopfte mit dem Fuß, und als ich mit meinem Bericht fertig war, murmelte er: »Ich habe es vermutet.«

Seine nächste Bemerkung erstaunte mich. Er zog die Luft durch die Nase ein, als ob er sie prüfen wolle, und sagte dann mit sanfter Stimme: »Andererseits verschafft es Ihnen einen einzigartigen Vorteil.«

»Wieso?«

»Sie brauchen sich um Ihre Lebensdaten nicht zu kümmern, und wenn Sie glauben, daß das für gewisse Beschäftigungen nicht von Vorteil ist …« Er führte seine Begründung nicht weiter aus, schwieg und stellte keine Fragen mehr.

Dennoch gab es an sich belanglose Vorfälle, deren er sich mit merkwürdigem Nachdruck annahm. Nachts hielt er sich oftmals nicht in seinem Zimmer auf, und da er sich wahrscheinlich damit beschäftigte, daß ich dies seltsam finden könnte, nannte er mir den Grund dafür: »Gestern war ich auf einer gewissen Party«, sagte er beispielsweise. »Weiber.« Er verzog spöttisch seinen Mund, stieß sein kurzes Lachen aus, während ich unbehaglich grinste, weil ich nicht wußte, warum er lachte.