Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

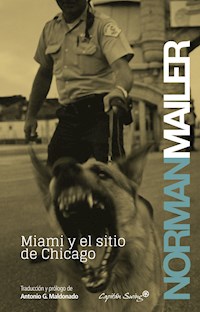

En el verano de 1968, en plena Guerra de Vietnam y tras turbios sucesos como el asesinato de Martin Luther King o el de Bobby Kennedy, los republicanos se reunieron en Miami y eligieron como candidato al impopular Richard Nixon, mientras los demócratas apoyaban en Chicago la candidatura del ineficaz vicepresidente Hubert Humphrey. Televisiones de todo el país mostraron a manifestantes antibelicistas abarrotando las calles de Chicago y a la policía desbocada, golpeando y arrestando a manifestantes y delegados por igual. Una imagen de caos que probablemente sentenció las posibilidades de Humphrey en la campaña de otoño contra Nixon, en un año decisivo para la política estadounidense contemporánea, del que surgió el país amargamente dividido de nuestros días. Durante su cobertura en Chicago, el propio Mailer estuvo a punto de ser arrestado cuando a la policía del alcalde Daley se le fue la mano contra los yippies, los hippies y los medios de comunicación. Con su característico estilo descriptivo, Mailer narra las dos convenciones analizando con agudeza el perfil de los candidatos y su entorno: desde los republicanos Richard Nixon, Nelson Rockefeller y Ronald Reagan en Miami, hasta los demócratas Hubert Humphrey, Lyndon Johnson y Eugene McCarthy en Chicago.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 460

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MIAMI Y EL SITIO DE CHICAGO

Norman Mailer

Título original: Miami and the siege of Chicago (1968)

© Del libro: The State of Norman Mailer

© De la traducción y el prólogo: Antonio García Maldonado

Edición en ebook: julio de 2014

© De esta edición:

Capitán Swing Libros, S.L.

Rafael Finat 58, 2º4 - 28044 Madrid

Tlf: 630 022 531

www.capitanswinglibros.com

ISBN DIGITAL: 978-84-942878-6-2

© Diseño gráfico:

Filo Estudio www.filoestudio.com

Corrección ortotipográfica: Juan Marqués y Ana Gorría

Maquetación ebook: Caurina Diseño Gráfico www.caurina.com

Queda prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento.

Contenido

Portadilla

Créditos

Autor

Prólogo. Norman Mailer o la conciencia atribulada de América

1. Nixon en Miami (del 5 al 9 de agosto)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

2. El sitio de Chicago (del 26 al 29 de agosto)

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

Cita

Norman Mailer

(New Jersey, 1923 - Nueva York, 2007)

Junto a Truman Capote, Mailer es considerado el gran innovador del periodismo literario. De origen judío, vivió su infancia en Nueva York. Estudió Ingeniería Aeronaútica en la Universidad de Harvard, y ya interesado en la literatura, comenzó a publicar con dieciocho años. Tras el paréntesis de la Segunda Guerra Mundial, en la que sirvió en el ejército, estudió literatura en La Sorbona.

Fue cofundador del periódico The Village Voice, y trabajó varios años como periodista político. Durante algunos años, escribió guiones cinematográficos en Hollywood, aunque sin gran éxito. Arrestado en 1967 por su participación en manifestaciones anti-Vietnam, Mailer era además un comprometido activista antisistema: buena parte de sus obras, como Armies of the Night, son de naturaleza política. Más tarde inluso hizo una incursión en ésta, optando a la alcaldía de Nueva York aunque no lo consiguió. Fue además autor de novelas, ensayos y muy apreciadas biografías como las de Marilyn Monroe, Pablo Picasso y Lee Harvey Oswald; y llegó a recibir dos premios Pulitzer por Los ejércitos de la noche (1968) y La canción del verdugo (1980).

Prólogo

Norman Mailer o la conciencia atribulada de América

García Maldonado

Se asocia el año 1968 a la rebelión estudiantil del mayo francés, con sus consignas revolucionarias y sus aspiraciones utópicas. Y sin duda fue un hecho importante, aunque no tanto ni tan duradero como a muchos franceses les gusta contar. Baste recordar que uno de los líderes de aquel movimiento, Daniel Cohn-Bendit, acabó convertido en uno de los rostros sempiternos del irrelevante Parlamento Europeo, refugio de apparatchiks. No parece que la playa esté bajo las moquetas de Estrasburgo.

Un año antes, el Che había muerto asesinado en Bolivia tras el fracaso de su intento de crear un foco guerrillero en el país andino, y Estados Unidos continuaba una escalada militar en Vietnam, adonde enviaban soldados y volvían ataúdes cubiertos con la bandera de las barras y estrellas.

Como bien se encarga de anotar Norman Mailer en su crónica de la convención demócrata en Chicago, en 1968, «el 3 de junio intentaron asesinar a Andy Warhol. El 4 de junio, tras ganar las primarias de California […] Robert Kennedy recibía un tiro en la cabeza y moría al día siguiente». Además, «Martin Luther King moría asesinado el 4 de abril por un blanco, y durante la semana siguiente se produjo una ola de actos vandálicos en Memphis, Harlem, Brooklyn, Washington DC, Chicago, Detroit, Boston y Newark». Fue el año también de los grandes reveses en Vietnam: ofensiva del Tet que llegó hasta Saigón, la batalla de Hue o la revelación de la masacre de My Lai.

El signo de la violencia (y no de la utopía) es la auténtica marca de un año trágico cuyas repercusiones tuvieron consecuencias geopolíticas que se han hecho notar durante décadas. En Europa los estudiantes clamaban por un cambio radical, incluso con violencia, y se apoyaban en manifiestos y ensayos sesudos de Sartre y discípulos, y en Estados Unidos, una sociedad atemorizada por los magnicidios y los actos vandálicos parecía renegar de las audacias de los discursos de John F. Kennedy y se mostraba dispuesta a echarse en los brazos de los republicanos más elementales, siempre ganadores cuando se vota bajo el miedo y la incertidumbre.

En Europa había una insatisfacción y malestar nebulosos y, llamémoslos así, «intelectuales», mientras que Estados Unidos lidiaba día tras día con los hechos concretos de la realidad más dura. La guerra de Vietnam no era el único punto de fricción en la sociedad. El despertar de la conciencia negra tiene lugar estos años, y deriva en una polarización extrema entre los partidarios violentos del Poder Negro y el secular racismo de una parte de la sociedad wasp americana, especialmente en los estados del sur del país. Además, espoleado por la propia guerra, el rechazo al reclutamiento y el auge de las drogas (blandas y duras), el movimiento hippie y su no violencia flower power derivaron en un grupo reivindicativo que estuvo bien presente a finales de aquella década y durante la siguiente, los yippies.

Europa y Estados Unidos tenían formas diferentes de metabolizar los cambios en un mundo que comenzaba a no ajustarse a la doctrina básica de la guerra fría.

Hijo de su tiempo, el escritor y periodista Norman Mailer también sufría su particular digestión de la historia. Ya se había destacado como un militante activo de la izquierda del Partido Demócrata, e incluso se había llegado a presentar sin éxito por ese partido a la alcaldía de Nueva York en 1964. Había participado en las movilizaciones de protesta contra el complejo militar-industrial, que tuvo su punto álgido en la Marcha sobre El Pentágono en 1967, experiencia que narraría en su libro Los ejércitos de la noche. Además, su novela Los desnudos y los muertos, sobre la presencia norteamericana en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, se había convertido en un clásico prematuro sobre la contienda. Mailer no había cumplido aún treinta años y su novela ya era calificada por parte de la crítica como «la más grande novela de guerra escrita en este siglo», y él era comparado con los escritores más importantes del siglo XX.

Mailer era ya, en 1968, una conciencia atribulada de América. Y por eso podía ser uno de sus grandes cronistas.

La revista Harper’s encargó a Mailer que cubriera las convenciones de los dos partidos políticos que se debían disputar la presidencia en noviembre de 1968. Había cubierto ya las convenciones y las elecciones en 1960 y 1964, y aceptó en encargo como una suerte de propuesta liberadora tras unos años de desubicación profesional y personal.

La convención republicana de Miami celebrada entre el 5 y el 9 de agosto consagraría a Richard Nixon como candidato. Después de su derrota ante John F. Kennedy en 1960 y su fallido intento por conseguir la gobernación de California, la reaparición de Dirty Dick tenía la virtud de visualizar ante el electorado en qué punto la sociedad atribulada que era América había perdido el norte: cuando no lo eligieron a él. Ante la fuerza de esta imagen, poco pudieron hacer sus principales adversarios, el gobernador de Nueva York Nelson Rockefeller y el ex gobernador de California Ronald Reagan, cuyos discursos y actitudes más matizadas por la izquierda o la derecha no encajaban bien en la necesidad de claridad de sus votantes. Al fin y al cabo, Nixon había sido el correveidile de Dwight Eisenhower, el tipo duro por excelencia, el padre de la victoria, el presidente de los estables 50.

«Vietnam fue lo que tuvimos en vez de infancias felices», resumió el periodista Michael Herr en su clásico Despachos de guerra. Incapaz de encontrar una solución a la impopular contienda en la que su país estaba empantanado, y carcomido por lo que él consideraba un injusto desprecio generalizado hacia su legado social, el shakespereano presidente Lyndon Johnson había comunicado a su partido que no buscaría la nominación demócrata para las elecciones. Se abría así la carrera para sustituir al candidato, y se afilaban los cuchillos.

La figura de Johnson, como buen personaje de Shakespeare, no desapareció del escenario americano, mucho menos del demócrata. Las variaciones políticas en el partido gobernante adquirían visibilidad según el grado de cercanía o alejamiento con el aún presidente. Nadie discutía en público la necesidad de cambiar el rumbo de la guerra, de modo que los matices tenían que ver con el calendario de retirada. Halcones vs. Palomas.

El asesinato de Robert Kennedy tras su triunfo en las primarias de California había dejado un escenario muy abierto, sin una alternativa clara a los partidarios del continuismo, representados por el vicepresidente Hubert Humphrey. George McGovern y Eugene McCarthy habían llegado a Chicago como los candidatos contrarios a la guerra mejor posicionados, pero sin capacidad de entusiasmar a una mayoría social en un momento de zozobra. Carencia que Mailer no creía ver en Bobby Kennedy: «El cronista había apoyado sin remilgos a Bobby Kennedy, atraído precisamente por su mezcla de idealismo y su intención de tratar con diablos, ogros y mandamases de la corrupción. Esa combinación era lo que había caracterizado la visión política de los Kennedy».

Los manifestantes yippies, apostados en los parques colindantes al anfiteatro donde se celebraba la convención demócrata entre los días 26 y 29 de agosto, habían llamado a celebrar marchas contra la guerra, marchas que fueron reprimidas con saña por la policía de Chicago y la Guardia Nacional. El alcalde de la ciudad, Richard Daley, de gran peso en el partido, se convirtió en la bestia negra de los manifestantes y de los delegados demócratas contrarios a la guerra y, en general, a los vicios del poder establecido. El senador Abraham Ribicoff, encargado de presentar ante la asamblea a George McGovern, afirmó que «con McGovern como presidente de Estados Unidos no habría estas tácticas propias de la Gestapo en las calles de Chicago».

Muchos fueron los testigos ilustres de esta represión. «Hippies, habéis respondido ante esa payasada de convención —que, de hecho, es de lo más convencional—, la convención demócrata, mediante vuestras manifestaciones en el parque, cargadas de poesía. ¿Es suficiente con eso?», afirmó Jean Genet en un discurso ante los manifestantes. Según diría Allen Ginsberg en un juicio realizado a líderes del movimiento, intentaban «mostrar un nuevo estilo de vida planetario distinto al que los políticos allí reunidos querían mostrar a los jóvenes». William Burroughs, enviado junto a los dos anteriores por la revista Esquire a cubrir la convención, retomaba un activismo que apenas un año antes había matizado ante el propio Mailer, a quien rechazó la invitación que le hizo para que se sumara a su lucha contra el gasto militar: «Si me negara a contribuir a todos los organismos que no apruebo, como la CIA, el FBI o el Departamento de Narcóticos, me negaría a pagar cientos de impuestos y eso podría acarrearme más problemas de los que soy capaz de afrontar […], siento que mi primer deber es mantenerme en una posición en la que pueda escribir. Simpatizo con usted pero debo abstenerme».

El Partido Demócrata se parecía demasiado a Estados Unidos: dividido, convulso, despistado, sin norte. Se debatía entre la esquizofrenia de intentar ganar eligiendo a un candidato contrario a la guerra y por tanto enemigo del propio presidente y la mayoría del aparato, o apostar por una reconducción pausada del rumbo de la guerra dejando el partido en manos del representante excelso de ese aparato y afrontando una derrota segura.

La elección de Humphrey, aunque no sorprendió, enardeció a unas multitudes cuyo enfado había ido creciendo considerablemente al calor de los porrazos de la policía de Daley. «Hubert Humphrey amaba a América, de modo que la locura de América se había convertido en su propia locura», escribió Mailer.

«La convención demócrata ha elegido, pero, ¿dónde entonces, en qué bar de borrachos, un puñado de demócratas ha tomado la decisión? […] ¿Es necesario decir que todo ha terminado? Con la designación de Humphrey, ¿será Nixon el dueño del mundo?», se preguntaba Genet en sus crónicas.

Existía la sensación de que había funcionado el contubernio del aparato para controlar la convención y proteger su legado y sus políticas, con Johnson, «el gran Chamán ofendido que movía los hilos del Partido Demócrata», a cargo de las maquinaciones y los movimientos.

No hizo falta que el alcalde Daley concediera un permiso oficial para que los manifestantes accedieran al recinto: el auditorio se convirtió en la calle. Las delegaciones opuestas al nombramiento y a las formas del mismo (especialmente California y Nueva York) cantaron himnos y canciones que la orquesta intentaba ahogar subiendo los decibelios. La situación se le había ido de las manos al Partido Demócrata.

El triste Hubert Humphrey se las vería con Dick el mentiroso.

* * *

Mailer escribió las dos crónicas sobre las convenciones con un ánimo y una predisposición bien diferentes. El Demócrata era su partido, y su desprecio por el Great Old Party republicano era indisimulable. Y no trató de ocultarlo. En periodismo, recuerda con frecuencia la periodista Janet Malcolm, es inevitable tomar partido, lo importante es decirlo. De ese modo, Mailer hizo de sí el personaje principal de su relato: sufre con la muerte de Bobby Kennedy como si acabaran de asesinar a su propio hermano, desprecia al tramposo Nixon, admira a Rockefeller por su progresismo en un partido de cavernícolas, muestra su rechazo absoluto a Lyndon Johnson («un grande convertido en bestia»), se siente decepcionado con Hubert Humphrey (el candidato de la Mafia, lo define), se opone con firmeza a la guerra de Vietnam, duda de la capacidad de los hippies para articular una respuesta a la deriva de su país («¿Eran estos muchachos descuidados la clase de tropa con los que uno querría entrar en batalla?»), describe con sarcasmo el papel irrelevante de la vicepresidencia, disecciona las transacciones de poder como si fueran propiedades, elogia y abomina del poder negro y sus excesos, critica la brutalidad policial y, siempre, identifica al poder militar-industrial como el principal mal americano.

Con un lenguaje exagerado a veces, melancólico otras, visceral, plagado de extrañas imágenes, describe los escenarios (Miami y Chicago) como representaciones de las circunstancias de los partidos. El Republicano, rico y hortera, se solaza en Miami saboreando la victoria; el Demócrata se desangra en una ciudad plagada de mataderos que salpican sangre. Las descripciones y los perfiles de tintes trágicos de los candidatos a las primarias de ambos partidos son pequeñas joyas narrativas, bien lejos de las introducciones biográficas con edad, trayectoria y condecoraciones.

El Nuevo Periodismo tenía como rasgo, entre otros, el cuestionamiento de las verdades adquiridas. Fueran periodísticas, políticas o narrativas. Miami y el sitio de Chicago es una obra capital, una crónica (o crónicas) paradigmática del Nuevo Periodismo, un relato político y generacional que puso el dedo en las llagas de una época convulsa que aún sigue siendo la nuestra. Mailer fijó su atención en las bambalinas emocionales del zeitgeist americano: entró a la cocina y describió el almuerzo, lejos del relato cronológico y factual de las campañas al que estamos acostumbrados. Él lo describe comentando una nota del New York Times a la que recurre para contar un suceso en el que, admite, no estuvo: «… no estaba mal, pero el Times no estaba dispuesto a convencer a sus periodistas de que no es posible contar bien algo sin sus matices».

Si no inigualables, las dos crónicas permanecen inigualadas.

1.

Nixon en Miami

Del 5 al 9 de agosto

1.1

Cortaron la cinta, quitaron el tapón y en 1915 Miami Beach nació. Un pueblo modesto al que llamaron ciudad, con nueve décimas partes selváticas. Una isla. Se extendía sobre una costa frente a la bahía Biscayne, frente a la joven Miami: puede decirse que, cuando en 1868 Henry Lum, buscador de oro en California, la vio por vez primera desde un barco, la isla no era más que una jungla con cocoteros en las playas, marismas con mangles y matas de palmito a apenas tres metros del agua. Pero ya en 1915 la veta se explotaba. John S. Collins, dueño de un vivero de Nueva Jersey (en homenaje al cual lleva su nombre la avenida Collins), plantó allí judías y aguacates; un señor llamado Carl G. Fisher, nacido en Indiana —creador de Prestolite, millonario— le compró las tierras a Collins, trasladó un cargamento grande de maquinaria, trabajadores, e incluso dos elefantes, y limpió la jungla, se volvieron a llenar los pantanos, se levantaron islas como residencias con el barro del lecho de la bahía, dragado y trasladado a otro lugar, se ampliaron islas naturales cercanas a las de la costa, se asfaltaron calles y se construyeron aceras, además de otras comodidades, de tal forma que en 1968, cien años después de que Lum divisara la playa, grandes zonas de la costa original se encontraban totalmente cubiertas de macadán, edificios de blancos apartamentos, hoteles blancos de lujo y moteles de mala muerte de estuco blanco. Cubrieron cientos y posteriormente miles de hectáreas de jungla con aceras blancas, calles blancas y edificios blancos. ¿No es parecido a taparse el triste vello púbico con un esparadrapo durante cincuenta años? Los recuerdos del vegetal arrancado hundían Miami Beach en una fuente de miasmas. Fantasmas de flora extirpada, los sordos aullidos de la vegetación aplastada bajo el asfalto nacían como una maldición tropical, un sudor húmedo y pesado, ecuatorial, que recorría el asfalto horneado y viciaba el aire caliente que se metía en los pulmones como una mano en un guante de goma.

La temperatura no estaba tan mal. Permanecía fija en los 30º C día tras día, y de noche descendía a los 27º C y regresaba a los 30º C por la mañana —según la oficina de información de Miami Beach, en 1967 la temperatura había sobrepasado los 32º C tan solo cuatro veces (algo bien lejos de la realidad de Nueva York)—. Aunque en Miami Beach no era necesario que la temperatura subiera demasiado, dado que la humedad llegaba al 87%, así que durante todos los días de la convención republicana de 1968, fue una de las ciudades más calurosas del mundo. El cronista no era experto en calores tropicales. Había tenido que enfrentarse, habría de admitir, al calor de la isla de Luzon durante la Segunda Guerra Mundial, se había entrenado en los bosques de Forth Bragg, Carolina del Norte, en agosto; había pasado una semana en Las Vegas en julio con temperaturas de 45º C; había cruzado de día el desierto de Mojave, y estaba familiarizado con el metro de Nueva York en hora punta en los días más calurosos del año. Todos estos retos eran importantes inmersiones —uno no necesita irse al Congo para saber cómo debe de ser un invernadero en el infierno—, pero esos 32º C permanentes día tras día competían contra otro tipo de encuentros sulfúricos. Cuando uno recorría las calles entre el tráfico a las cinco de la tarde, con camisa, corbata y chaqueta —uniforme formal y tácitamente exigido a los periodistas— tras haber tenido la fortuna de encontrar un taxi viejo sin aire acondicionado, la sensación al respirar, y por tanto al vivir, no difería mucho de la de verse forzado a hacer el amor con una mujer de ciento cincuenta kilos a quien le gusta ponerse arriba. ¿Me entienden? No se podía dominar nada. Aquella jungla extirpada parecía gritar desde abajo.

Por supuesto que podía uno utilizar el aire acondicionado: clima natural transformado por tecnología climática. Dicen que en Miami Beach se lleva a tal punto el aire acondicionado que las mujeres pueden usar abrigos de piel encima de sus diamantes pese a estar en el trópico. A lo largo de dieciséis kilómetros, desde el Diplomat hasta el Di Lido, por encima de Hallandale Beach Boulevar hasta el Lincoln Mall, se podían ver refrigeradores blancos unos encima de otros en edificios de seis, ocho o doce plantas, de veinte, como terrones de azúcar en cubiteras, como mezquitas y palacios diseñados como equipaje blanco a juego y radios portátiles, altavoces, discos de plástico y anillos de plástico, castillos moros con forma de molde para hacer gofres, de placa deflectora de radiadores eléctricos de plástico blanco, cilindros similares a licuadoras Waring, edificios que asemejan enormes pinturas op art y pop art, y pesados pasteles de boda, algodones kitsch y cantidades de yeso de algodón sucio, sí, todo en dieciséis kilómetros, los hoteles de los delegados estaban junto a la plata de la avenida Collins: el Eden Roc y el Fontainebleau (cuartel general de la prensa), el Di Lido y el De Lano, el Ivanhoe, el Deauville, el Sherry Frontenac y el Monte Carlo, el Cadillac, el Caribbean y el Balmoral, el Lucerne, el Hilton Plaza, el Doral Beach, el Sorrento, el Marco Polo, el Casablanca y el Atlantis, el Hilyard Mannor, el Sans Souci, el Algiers, el Carillon, el Seville, el Gaylord, el Shore Club, el Nautilus, el Montmartre y el Promenade, el Bal Harbour en North Bay Causeway y el Twelve Caesars, el Regency y el Americana, el Diplomat, el Versailles, el Coronado, el Sovereign, el Waldman, el Beau Rivage, el Crown Hotel e incluso el Holiday Inn, todos como oasis para el hombre tecnológico. Aire acondicionado a máximo rendimiento que descendía la temperatura a los 20º C, palacios de hielo para enfriar las mentes febriles, cuando el aire acondicionado funcionaba. Y los muebles eran de un materialismo monumental. No todos: los más baratos del centro, como el Di Lido y el Nautilus, eran cutres y míseros, con fundas de vinilo en los sofás y el plástico brillante en las alfombras, mesas y azulejos, hoteles baratos de colores marrón claro y crema o gris pálido, aunque en los más prestigiosos como el Fontainebleau y el Eden Roc, el Doral Beach, el Hilton Plaza (cuartel general de Nixon), el Deauville (cuartel general de Reagan) o el Americana —terreno propio de Rockefeller y la delegación del estado de Nueva York— abundaban los entrecruzamientos, curvas, bóvedas y muebles enmarañados como serpientes en las raíces de un árbol en un manglar. Los ríos del peor gusto iban a parar al delta de los vestíbulos de todos los hoteles de Miami Beach, y eran pocas las habitaciones principales que no parecían de palacios de película, imitación de las imitaciones de tardorrenacentistas de estatuas griegas y romanas, imitaciones del barroco, el rococó, el burdel victoriano, el modernismo y la Bauhaus con uvas doradas y cornucopias soldadas a modernos tubos de bronce del sillón, molduras doradas que pasaban de una habitación a otra, complejos candelabros como la armadura de una dinamo y escalones curvilíneos en forma de amebas y de paletas para pintar, barras de bar rosa oscuro y decorados de yeso de tubos de algodón de azúcar retrepados en la bóveda. Allí estaban todos los colores iridiscentes en un arcoíris de vulgaridad, aureolas de gusto exquisito, fumaderos de opio de una clase media codiciosa y materialista como la carne, el sudor y los cigarros. Dicen que los más materialistas son los nacidos bajo los signos de Tauro y Capricornio. Fijémonos en una muestra de los habitantes que aparecen en el censo de Miami Beach. ¿Están los Tauro por encima de la media que les corresponde de uno de cada doce? Seguro que es así, o si no la astrología no tiene nada que decir, pues los republicanos, miembros del gran viejo partido que más que un programa atesora una filosofía, habían escogido para su convención la que podía considerarse la capital materialista del mundo. Las Vegas estaría a la par, pero Las Vegas era materialista al servicio de la electricidad: se podían perder fortunas jugando a los dados. Miami era materialismo tostándose al sol para regresar posteriormente a las cavernas de aire acondicionado donde el hielo podía recostarse entre pieles. Ésta era la primera de un centenar de curiosidades: la de que en un año en el que la república se tambaleaba al borde de la revolución y el nihilismo, con policías apostados siguiendo la línea del horizonte y amenazas de próximos Vietnam en nuestras ciudades, el partido del conservadurismo y los principios, del éxito empresarial y la austeridad personal, el partido de la limpieza, la higiene y el presupuesto equilibrado, se daba a un estilo de sultán.

Era la primera de un centenar de curiosidades, pero había también misterios. El cronista se había paseado por la convención sigilosamente, lo más anónimamente que pudo, trasnochado, deprimido, perturbado. Algo profundamente inclasificable estaba ocurriendo entre los republicanos y no sabía si se trataba de algo presumiblemente bueno o del ocultamiento de algo malo, ya que por primera vez un fenómeno social relevante como una convención lo dejaba tan aturdido. Había cubierto ya otras con anterioridad. La convención demócrata de 1960 en Los Ángeles que nominó a John F. Kennedy, y la republicana de San Francisco en 1964 que eligió a Barry Goldwater, le habían empujado a escribir algunas de sus mejores páginas. Se sentía dichoso por haber comprendido aquellas convenciones. Pero la asamblea republicana en Miami Beach de 1968 era otro asunto; uno no podía asegurar que estuvieran pasando cosas extraordinarias o, por el contrario, pocas salían a la superficie aunque, por debajo, todo estuviera transformándose. Por eso le deprimía conversar con otros periodistas, había consenso en la queja de estar ante la convención menos interesante de la que se tuviera recuerdo. Las quejas lo alejaban de la reflexión serena que deseaba realizar sobre los enigmas del conservadurismo y/o del republicanismo, y de la esperanza de encontrar una perspectiva clarificadora. El país atravesaba un momento dramático, una suerte de frenesí escatológico. Tras el asesinato de Robert F. Kennedy, John Updike había anotado que quizás Dios había retirado su bendición a Estados Unidos. Era un pensamiento inolvidable, pues permitía diseccionar las intenciones del diablo y de sus tentáculos políticos: los demonios de la izquierda, blancos y negros, se afanaban en inflamar el corazón conservador de América, en tanto los diablos de la derecha exacerbaban a los negros y conducían a la nueva izquierda y a la clase media liberal a una pose de orgullo sin esperanza. Y el país rugía como un toro herido, tosía como unos pulmones enfermos en una atmósfera insana, y se revolvía en la cama ante el ruido de las motocicletas, temblando por la necesidad de nuevas falanges del orden. ¿Dónde se encontraban las nuevas falanges del orden en las que poder confiar? El cronista había visto demasiados rostros de policías como para dormir mejor con el descanso que éstos prometían. Incluso el alcohol sabía mal en la fiebre y el frío de Miami.

1.2

El cronista pasó su primera tarde en Miami Beach en el salón de la convención. Subió al podio para ver qué se sentía allí, miró furtivamente en la humilde estancia detrás del podio donde los intervinientes esperarían su turno cuando comenzara la convención, y donde estaba vetado el acceso de la prensa. Una habitación de una dejadez sin parangón. Sofacamas y sofás de un verde apagado, una anodina alfombra azul pólvora, las paredes sin revestir, del color de la madera de construcción, sillas de eskay marrón tostado y un triste mantel puesto sobre una mesa. Los colores suaves colisionaban unos con otros; era el tipo de estancia que bien podría haberse utilizado para alojar a los jugadores de bridge de algún campamento de verano para ancianos de algún estado del interior. En esta estancia, preparándose para sus discursos, esperarían algunos de los hombres más ambiciosos de Estados Unidos, y algunos de los más famosos. Se podría ver leyendo sus papeles a John Wayne, Barry Goldwater, John Lindsay, Thomas E. Dewey, Ronald Reagan, al gobernador Rockefeller, George Romney, al propio Richard Nixon —por no hablar de Billy Graham—, todos ellos pasando por el esplendor de esta antecámara tan profundamente americana. Completada la inspección, el cronista decidió de repente ir al aeropuerto para dar la bienvenida a la cría de elefante que estaba a punto de llegar en un avión de carga de la compañía Delta, regalo de los habitantes de Anaheim, California, a Richard Nixon. Le parecía una forma adecuada de comenzar su crónica sobre la convención.

1.3

A menos que se le conozca bien, o que haya un ingente trabajo preparatorio, es prácticamente inútil entrevistar a un político. Su mente está acostumbrada a responder preguntas políticas. Cuando ha decidido por fin postularse a la presidencia, probablemente ya haya contestado un millón. O eso es lo que habrá hecho si ha estado en política veinte años y ha respondido a una media de ciento cincuenta preguntas de esta clase por día, una cifra nada inverosímil. Sorprender a un político bregado con una pregunta es casi tan difícil como propinar un gancho a un boxeador profesional. De modo que es imposible sacar demasiado de las entrevistas con los candidatos. Sus dientes estarán bien blanqueados, sus ademanes suaves y agradables, su porte atractivo, y será tan explícita en el movimiento de sus mandíbulas su habilidad para eludir la pregunta y contestar lo que quiera como la habilidad de masticar un pedazo de carne. Entrevistar a un candidato es algo casi tan íntimo como verlo por la televisión. De modo que es más fácil captar la esencia de su campaña estudiando sus actividades más anecdóticas. De esta manera, el cronista fue a recibir al elefante.

Como era previsible, fue una ceremonia modesta en un rincón apartado del Aeropuerto Internacional de Miami. No fueron más de diez periodistas y una decena de fotógrafos; una banda de música y un coro de nixonettes vestidos de azul y ataviados con sombreros blancos de paja con una inscripción que rezaba «NIXON ES NUESTRO HOMBRE». Distribuyeron un panfleto a la prensa que informaba de que la bestia se llamaba Ana, por Anaheim, California, que medía 1,30 metros, tenía dos años y medio, pesaba 573 kilos y que era el regalo que los habitantes de la ciudad le hacían a Nixon. ¡Ana!

Ana llegó en un Lockheed 100, un elefantiásico cuatrimotor de cuatro hélices. La puerta de la bodega estaba en la parte trasera, y cuando los músicos, Don Goldie y su Dixieland Band, músicos blancos del Hilton de Miami —acordeón, tuba, trombón, tambor, clarinete, banjo y trompeta— comenzaron a tocar, y las seis nixonettes empezaron a moverse (parecían estudiantes de instituto), y el avión comenzó a descargar, las nubes negras que se veían en el horizonte se apostaron encima y comenzaron también a descargar una densa lluvia tropical, tan intensa que incluso los fotógrafos se tuvieron que resguardar, y, primero parte de la banda, y tras ellos el resto, las nixonettes, los camarógrafos, los fotógrafos y los encargados del transporte del animal, se apretujaron en un pequeño remolque Hertz de 2 x 2,50 que posteriormente se utilizaría para llevar al elefante. Con aquel vapor que inundaba la estancia el día adquirió proporciones surrealistas y elegantes; dos docenas de personas, curiosos y profesionales, movilizados para cubrir la llegada de una cría de elefante (se rumoreaba que llegaría con su tutú), igualados en todos los ámbitos según la lógica de una convención política. Cuando tras cinco minutos cesó la lluvia y descargaron con el montacargas la caja en la que iba el elefante, lo acercaron al remolque y lo abrieron, todo el mundo vitoreó a Ana, que salió de su jaula nerviosa, aunque con plena noción de estilo. Echó un rápido vistazo a los fotógrafos que la rodeaban, y a las cámaras de televisión a través de las que sin duda la estarían viendo bastantes seres humanos, pisó la pista, aún húmeda y caliente, lanzó con sus ojos rojizos una burlona mirada a su cuidador, dejó un zurullo para marcar el lugar de su liberación de la jaula (y como señal por si luego quisiera volverse), después hizo un digno saludo republicano, con el garbo de un meñique que sobresale al agarrar una taza. El grupo de periodistas, bien adiestrado, respondió con gestos aprobatorios, las nixonettes clamaron, la banda de Don Goldie tocó «Dixieland», las cámaras de foto se dispararon, las de vídeo comenzaron a rodar, los policías de Dade sonrieron desde sus posiciones, a un lado de la pista (cuatro hombres, los cuatro armados). Ana de Anaheim echó a andar sobre sus patas traseras ante el entusiasmo general de los congregados. Hizo una reverencia, saludó, giró sobre sí misma, visiblemente contenta, estiró la trompa hasta alcanzar la altura de las cinturas. «Oye, muchacho, cuidado con los huevos», alertó uno de los presentes.

Así estuvo durante algunos minutos más en los que las nixonettes se hacían fotos; una de las chicas, que más que estudiante parecía una modelo profesional, se las arreglaba para salir en todas las fotografías, y todas intentaban ponerle un sombrero de paja «Nixon» a Ana, algo que no consiguieron dado que el sombrero se empeñaba en caerse. Tras diez minutos, los cuidadores intentaron engatusar a Ana para que entrara en el remolque, pero no parecía tener ninguna gana de hacerlo, al menos por el momento, de modo que la hicieron caminar por un hangar, volvieron a traerla y deslizaron sus 570 kilos dentro del vehículo con una habilidad propia de prestidigitadores. La llegada había finalizado.

Fue agradable, más agradable de lo que había previsto el cronista, en realidad. No hubo tensión, ni siquiera con los policías armados. El aire había sido más limpio y puro de lo que podía haber esperado. Era una advertencia que quizá pusiera en duda las previsiones que uno había hecho precipitadamente: las fuerzas y el personal de Nixon controlarían cada mínimo detalle que el cronista no hubiera previsto. Fue la primera pista de la noción de que estábamos ante un nuevo Nixon. Podría haber leído una decena de artículos que dijeran lo mismo sin haberles prestado atención porque los autores eran especialistas y por tanto fallaban en sus predicciones con la misma frecuencia con la que acertaban. Ignoraba a los expertos cuando podía. Pero Ana había sido muy feliz con su saludo: eso era algo inesperado que tendría que añadir a los primeros frutos de sus cavilaciones. Claro que, anteriormente, y usando los mismos métodos, el cronista había afirmado que Barry Goldwater podía ganar las elecciones de 1964. Eso, como poco, era el método llevado a su extremo. No obstante, un elefante feliz significaba suerte para Nixon o, al menos, una agradable gestión de los acontecimientos.

1.4

Rockefeller llegó al aeropuerto de Opa Locka al día siguiente, y volvía a llover. El cielo de Miami estaba en su esplendor cuando la lluvia se acercaba: los cúmulos de nubes se apilaban unos sobre otros, formando torres, pirámides, torreones, y celestiales hoteles en Miami Beach a dos kilómetros de altura, mientras las mareas negras del horizonte de la tormenta tropical se acercaba a través del cielo, cruzando el sol, creando destellos dorados y negros tras las torres de cúmulos.

Rockefeller llegaría el sábado, Reagan por la noche y Nixon el lunes. Por supuesto, todos llegaban en vuelos chárter, y el avión de Rockefeller, un jet American Airlines 727 que lo había transportado durante cien mil kilómetros a través de cuarenta y cinco estados, se encontraba estacionado, por razones de seguridad, en el aeropuerto de la Guardia Costera, en Opa Locka, al occidente de Miami; casi en la frontera del país, la ciudad de Opa Locka era otro dulce fracaso inmobiliario del sur de Florida, pues había sido construido imitando una ciudad norteafricana. Calles residenciales con nombres como avenida Ali Baba, Sésamo, bulevar Sherezade, avenida Arabia, avenida del Sultán, calle del Califa y calle de Salim, que rodeaban el centro de Opa Locka en complicados óvalos y elipses diseñados hacía treinta y tantos o cuarenta años por un iluminado de los negocios inmobiliarios, y que se presentaba ahora como una ciudad casi desierta en plena solana vespertina con la tormenta acercándose, donde despuntaban palmitos aquí y allá, y un desmadejado centro de estuco blanco donde había un pequeño hotel y un bar que semejaban ruinas del fuerte de una Legión Extranjera, impidiendo el paso a cualquier avance hasta que la Guardia Costera llegara al aeropuerto.

Alrededor de un centenar o un centenar y medio de periodistas, cámaras de televisión y fotógrafos esperaban en el principal hangar con el autobús de la prensa, esperando a salir del casi desierto aeródromo, y encima de ellos, luces de aviones y helicópteros patrullaban el cielo circundante, y unos cuatro o cinco coches de policía se encontraban aparcados con el objeto de contener a la multitud. El periodista no tuvo que enseñar ninguna credencial para entrar, y ahora ya no la necesitaba; un asesino en potencia podría haberse apostado a la entrada de Rockefeller en Opa Locka y acercar algún tipo de arma a menos de un metro del candidato, aunque, por supuesto, no habría podido escapar después. Si lograba traspasar la barrera formada por más de una veintena de policías apostados en los alrededores, los helicópteros habrían perseguido su coche hasta Miami. Quizá lo habrían interceptado desde arriba en la calle Arthur Godfrey. Por doquier resonaban los ecos del asesinato de Kennedy, como trozos de carne humana hecha pedazos por la explosión de una granada: helicópteros sobrevolando como montañas rusas, policía montada con pistolas de alto calibre en la cintura y cascos protectores, patrulleros, motocicletas. No obstante, no eran realmente una fuerza de seguridad real, sino sólo una fuerza simbólica que buscaba impresionar. Uno se veía obligado a valorar a los políticos de altura —todos resultaban carismáticos ahora que se encontraban en una posición de mayor vulnerabilidad que los toreros a la muerte repentina, y por tanto estaban recubiertos de un halo de admiración como el que siente el campesino ante la visita del obispo—, algunos se apiñaban para tocarlos, otros parecían dispuestos incluso a arrodillarse. Era así, al menos, en relación a Rockefeller y a la prensa. Fue rodeado casi al momento de descender por la escalerilla y nunca más volvió a estar solo; lo rodeaban los periodistas y los camarógrafos; los fotógrafos, gracias a su experiencia, eran capaces de sostener sus cámaras de foto, e incluso las de televisión, sobre sus cabezas, enfocando hacia abajo con una hábil aproximación, de modo que desde lejos siempre se podía distinguir con exactitud dónde se encontraba el candidato al ver un semicírculo de cámaras canturreando desde arriba, como bulbos de algas que asoman a la superficie con la marea alta, ¿o se asemejaban más a mantis en los tallos de una planta alargada? Sin duda existía todo un bazar de metáforas posibles a nuestra disposición.

Rocky había salido del avión con sus colaboradores y su esposa. Ella se mostraba sorprendentemente atractiva con aquellos colores maravillosos que la hacían mucho más guapa en persona que en las fotografías, y sin embargo Rocky parecía mucho menos atractivo que en las fotografías. Gris sobre gris en persona, gris como el pavimento de las calles de Nueva York, gris como un viejo trilero; era como si no le hubiera dado el sol desde hacía un mes, o quizá su sangre se encontrara en algún remoto punto de su cerebro haciendo angustiosos cálculos con los que seguramente ha venido a Miami, porque Nixon, con más de seiscientos votos prácticamente asegurados, estaba a unos pocos votos, a una veintena, como máximo a medio centenar, de ser elegido en la primera vuelta. Cada cavilación revolvía las aguas turbias de la angustia: el tiempo, la primera cara desconocida que le daba la bienvenida al descender del avión, el repentino vuelo de un pájaro, la calidez del saludo de un policía o el entusiasmo del cuerpo de periodistas.

Si hubiera sido por eso ya habría sido elegido. Sin duda, Rockefeller era el candidato casi unánime de la prensa, y sobre todo de la televisión. Existía una compenetración de potencias químicas entre los medios de comunicación y el candidato, como si estuvieran hechos el uno para el otro. Más allá de su complexión, Rocky tenía el rostro perfecto para ser presidente: viril, cercano, de rasgos bien tallados, el rostro de un hombre corriente sin llegar a ser vulgar, como un hermano de Spencer Tracy que hubiera entrado en política. Sólo tenía un defecto, una boca extraña y desagradable, boca de bagre, grande, desproporcionada, de labios muy finos. En medio de la boca parecía tener otra boca con la que articulaba las palabras, labios algo más gruesos que se cerraban, abrían, deliberaban, de forma tal que sólo estaba activo el centro de la boca.

La lluvia que había comenzado a caer, y que luego se había detenido de forma providencial, regresó. De modo que Rockefeller pudo escapar del estrecho círculo de los periodistas que lo rodeaban, tras haber contestado a otro medio centenar del millón de preguntas políticas que debería responder a lo largo de su vida. En ese momento el autobús de la prensa y los coches particulares se habían marchado a toda velocidad a través de Miami, en ruta hacia el balneario de la calle 72 de Miami Beach, a unos quince kilómetros. Los helicópteros guiaban a la caravana como si fueran vaqueros con el ganado en un rodeo, y la cabalgata aceleró al salir de Opa Locka. Menos de treinta minutos después, acompañado por la música de una banda y el ruido de los platillos, Rocky caminó media manzana a través de la multitud reunida en la calle 72 y la avenida Collins, aceptando de buena gana a la muchedumbre, provocando delirios de emoción a su paso, una multitud extraña para una convención política que vestía trajes de baño, bikinis, tablas de surf, livianos vestidos veraniegos, camisas de cuadros. Se apretujaban en la calle, descalzos, con sandalias o chanclas, una multitud de veraneantes que gritaban y exclamaban alineados tras el camión que regalaba Pepsi-Cola, gente de buen corazón pero que no había experimentado emociones fuertes; al fin y al cabo la reunión se celebraba junto a la playa, y un mar verde lechoso y plomizo lanzaba a la orilla, a menos de media manzana, la espuma de su oleaje crispado e irregular.

A medida que Rocky avanzaba ataviado con su traje marrón grisáceo de hombre de negocios, se elevaron murmullos alrededor —«¡He ahí el próximo presidente de Estados Unidos»—. Aunque, de alguna forma, la multitud no era lo suficientemente nutrida como para amplificar el sentimiento; parecían más bien turistas que republicanos. Aquellos eran los votos que cosecharía algún día si lograba hacerse con la candidatura. Y mientras avanzaba entre la multitud, estrechando manos, diciendo «Hola, hola», esbozando amplias sonrisas ante frases como «¡Queremos a Rocky!», un negro delgado y alto, de unos treinta años, se situó de pie delante de Rocky para estrecharle la mano y, buscando conservar un recuerdo del momento, le quitó el pañuelo morado del bolsillo superior de la chaqueta. Sin embargo Rockefeller demostró su auténtica sangre republicana. Durante una repentina milésima de segundo, sus ojos traslucieron terror —¿sería un atentado?—, hasta que al ver el pañuelo en la mano del tipo, volvió a dominar la situación. Dio un paso hacia adelante, le arrebató el pañuelo, lo miró con reprobación, como diciendo «¡Vamos, muchacho!», y en ese preciso instante desaparecieron del mismo bolsillo unas gafas de sol, substraídas por una acalorada, feliz e histérica turista de cierta edad, a quien, obviamente, no debía oponer resistencia física. Ya con el pañuelo en su poder, y ofrecidas las gafas como regalo, llegó al estrado, la plataforma de un camión sin contenedor, y arrancó el discurso. El New York Times informaría de la presencia de tres mil personas, aunque quizá fueran la mitad. Los que alcanzaban a escucharlo vitoreaban cada una de sus frases. La acústica variaba entre pésima y atroz, y el cronista, que se movía entre la muchedumbre, escuchó a una alegre muchachita, muy sencilla, con pelo largo castaño y símbolos hippies en las pulseras y collares, pantalones ajados, educada según el patrón de los seguidores de Rockefeller, que se daba la vuelta y le decía a una amiga: «No oigo absolutamente nada, hasta luego». Un poco más apartada había una rubia sesentona en bikini, con recuerdos de una buena silueta (pecho y nalgas), la carne alrededor del ombligo desgraciadamente muy parecida a la del cuello, cargada de pulseras de plástico naranjas, un collar con un amuleto de oro, anillos, gafas de sol de carey, con las uñas de los pies pintadas, labios rojos prominentes de vieja besucona y una radio portátil en la que sonaba rock. Es imposible saber qué es lo que escuchaba, pero en cualquier caso gritaba, «Rocky, queremos a Rocky», marcando el ritmo en el cuerpo de uno de sus dos acompañantes, en el que era más joven que ella. El más mayor, quizás el marido, tenía un cigarrillo en la boca, una prominente barriga, y esa alegre frescura tan frecuente en los propietarios en Flatbush, Brooklyn, y aguantan a una esposa con los cables sueltos.

Aunque, no obstante, la reunión ha debido de evocar a Rocky las campañas de las playas de Brooklyn y de Queens, no tanto las de Coney Island como las de Brighton, o la playa de Manhattan, o el parque Jacob Riis. Esta multitud era de la misma especie, miembros de la misma clase media de Nueva York, roncos, vociferantes, toscos; «mide cada palabra, pero no dejes de hacer ruido, porque al fin y al cabo estás ahí, Murray». Incluso el olor era el mismo: una orgía de cebollas en perritos calientes y grasa frita, sucia arena amarilla. Rocky no podía ignorar nada de esto, porque cuando presentó a Claude Kirk, «el joven e inteligente gobernador de Florida», su único voto en la delegación de Florida, hubo un rumor de aplausos, unos murmullos de comentarios aquí y allá, y uno o dos silbidos. Estaba claro que la multitud no era capaz de diferenciar a Kirk de un ganador de un campeonato de baile de la mafia. De modo que Rocky cambió de estrategia. «A nosotros, que venimos de Nueva York, nos produce una profunda emoción estar aquí en Florida», dijo, «y la mitad de los que aquí están seguramente son de Nueva York». La risotada general pareció darle la razón. Comenzó a descender una suave tristeza, similar a las primeras brumas delante de la luna llena; Dios sabrá qué le habrían dicho sus asesores sobre la necesidad de esta concentración al aire libre en la playa de la calle 72 —con suerte y una nutrida presencia, lo suficientemente numerosa como para superar todas las marcas de su categoría, quedaría bien posicionado— ¡un candidato popular debe caminar sobre la cresta de la ola! Pero no resultó siquiera una táctica eficaz. La mitad de los asistentes era de Nueva York. Bueno, Rockefeller no era un candidato que desfalleciera con facilidad, de modo que continuó con su discurso, tocando los puntos clave. «El Partido Republicano debe volver a ser un partido nacional, portavoz de los pobres y oprimidos.» Grandes exclamaciones, acordes al tamaño de la multitud. «El Partido Republicano ya no puede seguir ensimismado en sus debates de parroquia.» Menos exclamaciones y cierta perplejidad entre los presentes. La mención a las «parroquias» tenía ciertas connotaciones de escuela católica en un país eminentemente protestante. Rocky tenía una buena voz, «de machote», como Tracy, Bogart o Gable. Cuando los poderosos confían sus posesiones patricias en la laringe (por haberse dedicado a la política) y buscan convertirse en verdaderos hombres del pueblo, proletarios y populistas, imitan confiados las poses de las estrellas de cine a las que han admirado. Era una apuesta ganadora afirmar que Spencer Tracy era el preferido de Rocky, y que sería su compañero de fórmula como vicepresidente si las elecciones fueran en el cielo. Era una voz honesta, creíble, viril, vibrante, aguda, apenas ronca, con la fuerza de un vaquero de las llanuras e inflexiones del gutural acento de Nueva York. Una voz casi perfecta para un candidato; lo único que quedaba por saberse era si realmente era suya o si había llegado a ella por necesidad y cálculo, tal y como se había alejado el centro de su boca de los extremos de los labios.

Ya que estamos hablando de este tema, —dijo Rocky, dejando claro que el arte de la transición no era una de sus bazas—, el senador McCarthy merece nuestra estima por haber reincorporado a los jóvenes a la política [¿se trataba del mismo Rockefeller que en una ocasión intentó generalizar la construcción de refugios antiaéreos en cada patio de la ciudad?] y cuando sea presidente quiero aprobar una ley que conceda el voto a los jóvenes de dieciocho años.

A esta afirmación siguieron estruendosas aclamaciones. Los muchachos estaban presentes —todos estaban disfrutando con Rocky—, y los que lo acompañaban en el camión, Kirk, el hermano de Rocky y varios ex presidentes del Comité Nacional Republicano, se unieron a la máquina del ruido. Atrás, como un decorado, se encontraban los Miami Mummers, con trajes de satén rosa, naranja, amarillo y celeste, con alas de tul y plumaje blanco, los ángeles de Miami Beach tocando triángulos y xilófonos, entubados tintineantes y crepitantes dulces melodías. ¡Pum! Sonaba el tambor de hacer pum. «Ofrezco», dijo Rocky, «lo mejor… el triunfo en noviembre… un triunfo que durará cuatro años». Alzó las manos formando una V de victoria.

¡Ocho años! —exclamó alguien desde el público.

No voy a objetar nada a eso, —respondió Rocky con una sonrisa.

Sin embargo, al intuir el fracaso de esta reunión masiva, que no resultó ser ni la mitad de lo que se había previsto, añadió secamente: «El caballero que acaba de hablar seguramente es de Nueva York».

El encuentro terminó y un cielo negro ocultó el sol durante unos diez minutos, escondió los cúmulos. La lluvia llegó con fuerza tropical, el agua parecía querer traspasar el asfalto y alcanzar la jungla subterránea. La multitud se dispersó, aunque los que estaban vestidos no lograron hacerlo con la suficiente rapidez. La lluvia golpeaba con fuertes rachas. Las luminarias que estaban sobre el camión —Leonard Hall, Bill Miller y Meade Alcorn— se fueron con Rocky. Quizá sea interesante detenerse en ellos.

1.5

Los ex presidentes del Comité Nacional Republicano, aquellos que eran fieles a Rockefeller y habían ido a recibirlo a Opa Locka, se presentaron previamente en una conferencia de prensa celebrada en el salón francés del Fontainebleau.

Tras una mesa cubierta con un paño verde esmeralda había una cortina amarilla. Las paredes estaban pintadas con frescos de cintas y trompetas rosas con formas heráldicas de unos tres metros de alto; cortinas sucias de color azul contrastaban con el descolorido empapelado. A una de las esquinas del techo le faltaba un trozo de yeso. No era una sala acorde a los talentos allí reunidos.

El primero fue Meade Alcorn. Su discurso fue implacable, enérgico, cargado de autoridad wasp1 —su voz tenía reminiscencias metálicas, «quisiera pronunciarlo basándome en la mayor «elegibilidad» del gobernador Rockefeller», había respondido a la pregunta de si creía que Richard Nixon, en el supuesto de que fuera elegido, podría perder las elecciones—. Los escasos profesionales realmente buenos del Partido Republicano estaban unánimemente de acuerdo en que Alcorn tenía una cara simpática y pecosa, cabello color de arena, cejas y pestañas negras y pobladas y una mandíbula que parecía capaz de destrozar de un mordisco la pinza de una langosta.

Su voz perforaba con la autoridad de la persona. Era esa clase de persona que podía fijar la mirada al mismo tiempo que rechazaba una solicitud de hipoteca. «No podemos estar seguros de la votación en la que ganará Rockefeller, quizá en la cuarta, en la quinta. Wendell Willkie ganó en la sexta. Esperamos una convención similar a la de 1940». No por casualidad había sido presidente de un comité nacional. No importaba qué postura política se veía obligado a tomar, pues siempre parecía que se volcaba en ella con la convicción de una fe genuina.

Después llegó el turno del senador Hugh Scott, de Pensilvania. Scott demostró un aplomo natural pero impecable al recordar que, como sólo el 12% de los delegados había estado en San Francisco en 1964, no creía que existiese resentimiento alguno por parte de los seguidores del viejo Goldwater que pudiera dar al traste con las posibilidades de Rockefeller en esta ocasión. Cuando Hugh Scott entró en política, el arte dramático perdió a un excelente actor carismático que podría haber representado todo tipo de personajes, desde un mayordomo hasta un conde.

No podía faltar Leonard Hall, plomizo, imperturbable, dando cifras. Según sus cálculos, Nixon tenía quinientos treinta y cinco, y trescientos cincuenta Rockefeller. Era conocido por su precisión, pero probablemente hoy estaba maquillando las cifras. Daba la sensación de ser alguien de una inteligencia fuera de lo común, físicamente parecido a Jack E. Leonard haciendo algo honesto por una vez en su vida, como si toda la inteligencia hiperdesarrollada de Lonard se hubiera trasladado a los bastiones de la gente corriente. «Por Dios», dijo Hall en un determinado momento, «para treinta o cuarenta congresistas republicanos Rockefeller significa la diferencia entre ser elegidos… y meterse en problemas». No se atrevería a decir que Nixon, probablemente, los haría dimitir. «Estos congresistas son seres humanos, quieren triunfar.» Pero imagínense a Jack E. Leonard hablando de esa manera. Faltaba algo para que sonara convencido. Cuando Hall dijo «por Dios» recordó demasiado al gerente de la empresa funeraria más importante del país, el tipo de hombre que sin duda era incapaz de pensar nada bueno sobre nadie, por Dios, si no era capaz de sacarle diez mil dólares por un ataúd.

También compareció Bill Miller, el hombre que se había presentado como vicepresidente en la fórmula liderada por Barry Goldwater en 1964, y que ahora apoyaba a Rockefeller. Cuando le preguntaron si aún mantenía la amistad con Goldwater, respondió: «He dado mi palabra de apoyar al gobernador Rockefeller, que ha asegurado que, en caso de que no obtenga la candidatura, apoyará la decisión de la convención. Goldwater ha dicho que trabajará a favor de cualquier nombre elegido por la convención. De modo que, tarde o temprano, Barry y yo estaremos juntos de nuevo». Miller tiene la cabeza y la nariz grandes, y sus hombros caídos recuerdan a un ex jugador de hockey. Se había convertido en alguien querido por el cuerpo de prensa durante la última campaña presidencial. Al convencerse, durante algún momento de la campaña, de que la de Barry era una causa perdida, pasó gran parte del tiempo de la campaña vicepresidencial metido en el avión, bebiendo whisky y jugando a las cartas. Cuando llegaba a alguno de los lugares programados, descendía, pronunciaba su discurso de aeropuerto a los congregados —por lo general una insignificante concentración en algún aeropuerto insignificante—, volvía de nuevo al avión, con el calor de las cartas aún presente en sus manos, y reanudaba la partida. Ahora sorteaba como podía las preguntas incisivas, destacando su larga y continua amistad con Rockefeller, a quien había apoyado en cuatro elecciones; y lo que es más, Rockefeller lo había apoyado a él en siete, de modo que no era algo extraño que Miller volviera a estar junto a Rocky. Al hablar parecía que ladrara, y tenía la habilidad de la réplica inmediata. Mientras en los discursos formales resultaba desagradable, aquí no le faltaba encanto. Puede que todo aquel whisky y aquel bridge del 64 lo hubieran ablandado. Ya no parecía el más chulo del pueblo.