7,99 €

Mehr erfahren.

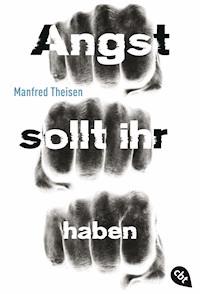

- Herausgeber: cbt

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

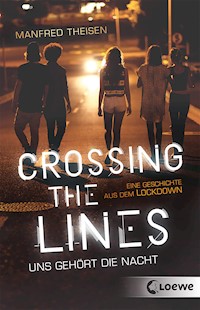

Hochaktuell: rechter Hass und Radikalisierung

Felix' Welt ist weiß. Auch die seiner Freunde. Sie treffen sich, um Blackheads fertig zu machen und besuchen gemeinsam extreme fights. So richtig mit neuer rechter Theorie kennt sich Felix aber noch nicht aus. Bis der Freund von Felix' Mutter sie damit vertraut macht. Bald findet Felix, Worten müssten Taten folgen, und ein Flüchtlingsheim in der Nähe rückt in sein Blickfeld …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 191

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Der Autor

© Isabelle Grubert

Der Autor und Politologe Manfred Theisen arbeitete als Zeitungsredakteur und forschte im nahen Osten und Russland. Heute lebt er mit seiner Familie in Köln.

Weitere lieferbare Bücher bei cbt:

Amok

Täglich die Angst

Weil es nie aufhört

Checkpoint Jerusalem

Checkpoint Europa

Mehr zu cbt auch auf Instagram @hey_reader

Manfred Theisen

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

1. Auflage

Originalausgabe Oktober 2017

© 2017 by cbt Kinder- und Jugendbuchverlag

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: init | Kommunikationsdesign, Bad Oeynhausen

unter Verwendung mehrerer Motive von © Thinkstock/iStock/grandeduc

he · Herstellung: eS

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

ISBN: 978-3-641-20742-7V001

www.cbt-buecher.de

Vor dem Knast hätte ich nie gedacht, dass ich einen Brief schreiben würde, und jetzt ist er buchdick geworden. Ein Roman ohne Wenn und Aber. Ich habe vor Gericht ohnehin schon alles zugegeben. Deshalb sitze ich hier seit Monaten schreibend in der Zelle meine Strafe ab. Jeden Tag stehe ich um die gleiche Uhrzeit auf, gehe zur gleichen Zeit schlafen, habe jeden Tag um die gleiche Zeit Frühstück, Mittag- und Abendessen. So einfach es sich anhört, diese Ordnung im Tagesablauf hat Ordnung in mein Leben gebracht. Ich trinke keinen Alkohol mehr und hatte seit Monaten nur noch ein Ziel: dieses Buch. Manche steigen auf einen Berg oder gehen in die Wüste; ich musste anscheinend in den Knast, um endlich meinen Weg zu mir zu finden.

Vor einem halben Jahr war hier in der Bibliothek ein Schriftsteller. Er hat aus seinem Buch vorgelesen. Aber hauptsächlich hat er uns gezeigt, wie man einen Roman schreiben kann: »Sitzen, denken, die Gedanken gleiten lassen, tippen, mit der Hand schreiben, egal, auf alle Fälle sitzen und Gefühle zeigen, eigene Gefühle und keine ausgedachten. In jedem von euch stecken alle Gefühle für alle Figuren eurer Geschichte – und diese Gefühle gilt es aufzuschreiben.«

Ich schreibe täglich etwa vier Seiten auf dem Laptop. Am nächsten Tag lösche ich zwei oder drei davon, aber ein bis zwei überarbeitete bleiben mir.

Das Ergebnis liegt gerade vor dir.

Der Schriftsteller sagte mir: »Du kannst nur denken, was du auch sagen kannst. Und um deine Sprache zu verbessern, solltest du lesen. Lesen und schreiben, schreiben und lesen. So wirst du Stück für Stück in jede Ecke deiner Seele schauen. Das Wort ist die Königin der Drogen, die einzige Droge, die dein Bewusstsein wirklich erweitert. Also beginne! Schreibe Worte und Gedanken auf. Schreibe deine Geschichte.«

Was er nicht ahnte: Das Schreiben beruhigte auch meine Wut.

Es ließ das Rot in mir schmelzen.

Ich bin ein ruhiger Mensch geworden.

Und schreibe Tag für Tag die Ruhe in mich hinein.

Es ist zu meiner Natur geworden wie das Ein- und Ausatmen. Und ich habe Sätze gelesen wie von Nelson Mandela: »Willst du Frieden mit deinen Feinden haben, dann arbeite mit deinen Feinden und sie werden deine Partner.« So habe ich mit jedem Atemzug und jeder Zeile erkannt, worauf es im Leben ankommt und was ich falsch gemacht habe.

Daher bitte ich dich: Lies meine Geschichte. Damit du nie wieder sagen kannst: »Ich habe es nicht gewusst.« »Ich muss doch zur Schule.« »Ich muss zur Arbeit.« »Will lieber am PC oder an der Konsole zocken und aufs Handy schauen. Oder einfach nur chillen, weil die Welt sich ohnehin von alleine dreht. Weil ich sowieso nichts ändern kann.«

Aber jeder kann etwas ändern.

Ich habe es auch getan.

Denn du kannst dich ändern.

Du kannst und sollst die Welt gerechter machen!

Bedenke: Es gab noch nie so viel Wissen über das Elend der Menschen und noch nie so viele Menschen, die nichts davon wissen wollten. Es gab noch nie eine Gesellschaft, die so mobil war und gleichzeitig so träge ist. Keine Gesellschaft war je so satt und so hungrig, redete so viel von Demokratie und Frieden und war gleichzeitig so kriegerisch. Wir hatten noch nie so perfekte Naturfilme und haben noch nie die Natur so stark zerstört. Wir schwenken Regenbogenfahnen und verkaufen Gewehre. Kurz: Keine Gesellschaft kannte ihre Fehler je so gut wie unsere und fühlte sich so machtlos in all ihrem Überfluss.

Und ich? Ich war blind vor Wut und Selbstsucht.

Das Rot überstrahlte alles in mir.

Ich hatte Kameraden, die ebenfalls blind vor Wut waren. Einige von ihnen werden mich wegen dieses Buchs einen Verräter nennen. Sie werden mich mit Hass vor dem Gefängnistor erwarten, wenn ich nächsten Monat wegen guter Führung vorzeitig entlassen werde. Doch ich habe niemanden verraten. Ich will nur meinen Weg gehen. Und will dich warnen.

Ich bin nicht mehr stolz auf Deutschland, auf meine Nation.

Stolz und Ehre riechen nach Rechthaberei, Krieg und Tod.

Ehre hat noch kein Bein wieder angenäht, noch keiner Mutter ihren Sohn zurück gebracht. Vielleicht bist du stolz, ein Deutscher zu sein, ein Türke, ein Russe, Albaner, Araber oder Amerikaner. Aber was soll dieser Stolz? Wem dient das? Einer Flagge? Oder damit du dich größer und stärker fühlst?

Werde endlich wach und schau dich um!

Pflege lieber deine Eltern oder den Nachbarn, wenn sie alt sind! Oder spende Geld für die Bedürftigen! Tu etwas für die Leute in deiner Umgebung. Versuch keine Geschäfte zu machen, bei denen du gewinnst und ein anderer verliert. Versuch nicht, mit Zinsen dein Kapital zu mehren und clever zu sein. Und behandele die Leute in deiner Stadt, deinem Dorf, deiner Straße sorgsam, als seien sie deine Freunde.

Es gibt kein Gesetz, das dir sagt: Du sollst egoistisch sein!

Am Ende sagt mir vielmehr jedes Wort in allen wahren Büchern das Gleiche:

Gerechtigkeit und Würde.

Danach sollst du streben. Und nicht nach einem Vaterland. Und schon gar nicht nach Besitz.

Deshalb bewundere nie das Geld der Reichen und verstoße nie jene, die anklopfen, wenn sie deine Hilfe benötigen.

Ich habe dieses Buch geschrieben, damit du nicht wie ich auf die Sprüche der Populisten und Demagogen wie Erik und Alexander hereinfällst.

Glaube an Gerechtigkeit, selbst wenn sie dir nicht widerfahren ist.

Vielleicht war ich noch vor Kurzem dein Feind. Dann musst du dieses Buch unbedingt lesen, denn du solltest deinen Feind kennen, sonst lauert er dir in einem U-Bahn-Schacht auf und trägt eine schwarze Sturmhaube so wie ich es getan habe – vor genau siebzehn Monaten in der U-Bahn-Haltestelle Appellhofplatz in der Kölner Innenstadt. Oben im alten Gerichtsgebäude wird Recht gesprochen, aber unten in der U-Bahn herrschte ich …

1. Der Schlagring

Die Gänge sind gekachelt und lang. Einsam ist es hier um diese Uhrzeit. Überall sind Kameras installiert. Damit nichts passieren kann. Der Bürger soll sich sicher fühlen, wie ein Gefangener im Hochsicherheitstrakt. Alle sind gleich in dieser Kölner U-Bahn-Station, alle könnten Verbrecher sein oder Opfer. Jeder soll die gleiche Identität haben, soll sich in dieser einen Welt sicher fühlen. Eine Welt gleicher Menschen: Mann und Frau und egal welcher Hautfarbe.

Dabei will das keiner. Kein Moslem und kein Deutscher, kein Jude und kein Franzose. Keiner will diese Gleichheit. Das ist alles Quatsch und eine große Lüge. Denn wir wollen in Wirklichkeit eine Welt der Vielfalt und verschiedene Kulturen. Du sollst in ein Land fahren können und eine andere Kultur kennen lernen, andere Bräuche, anderes Essen. Und nicht in jedem Land den gleichen Mix von Kulturen. Überall Gyros und Pizza, Kefir und Kebab und in den Einkaufsstraßen überall die gleichen Läden aus aller Welt. Diese Eine-Welt-Bürger sind feige wie Lämmer, denn sie wissen, dass sie im Unrecht sind. Für sie ist die Welt ein Supermarkt. Das ist widerlich.

Der Schlagring auf meinen Fingern der rechten Hand ist kühl. Ich schwitze unter der Sturmhaube. Die Baumwolle kratzt auf meinem Gesicht. Die gekachelten Gänge hier in der U-Bahn-Station scheinen unendlich lang. Der Typ vor mir hat schwarzes Haar und Ledersohlen, die auf dem Boden klacken. Wenn du oben auf der Straße gehst, laufen auch nur Schwarzköpfe rum. Das Gute an den Arabern ist, dass du sie riechen kannst. Sie tragen die gleiche Kleidung wie du und sind trotzdem Araber. Dürr ist er, Beine wie Spargel und die Haare kurz geschnitten wie die von einem Skin. Ich folge ihm – Schritt für Schritt. Gleich werde ich ihn eingeholt haben und dann … Ein zweiter Araber kommt ihm um die Ecke entgegen. Ebenfalls Stoppelbart, aber lange Haare. Sie schlagen ein, noch mal, nehmen sich in den Arm.

Wie schwul ist das denn?

Ich hasse Araber!

Sie sehen kurz in meine Richtung.

Ob sie Angst haben?

Glaube nicht, denn ich bin alleine und sie sind zu zweit. Ein Araber alleine würde niemals einen Weißen angreifen. Erst wenn sie in der Überzahl sind, fühlen sie sich stark und begrapschen die Leute, tanzen Frauen an und werden frech. In Chicago und New York haben die Leute gegen Trump demonstriert, weil er die Araber nicht mehr in die USA einreisen lassen will. Diese Demonstranten sind so naiv. Glauben die, dass sich auch nur ein Araber für unsere Rechte stark machen würde?

Die beiden Araber kommen jetzt in meine Richtung und wollen bestimmt gleich die Rolltreppe runter zur Linie 5. Genau wie ich. Sie gehen an mir vorbei, aber sie schauen nicht in meine Richtung.

Was für ein feiges Pack!

»Hey! Ihr Kaffer!«, rufe ich den Ölaugen zu.

Die beiden reagieren und drehen sich um.

»Hab ich gesagt, ihr sollt stehen bleiben?«

»Willst du was?«, fragt mich der Kurzhaarige. Seine Zähne sind gelb und groß.

Ich sage: »Was denkst du? Warum stehe ich hier mit diesem scheiß Teil überm Kopf?«

Er hat die Hände tief in der Lederjacke vergraben und kommt mir näher – ganz nah.

»Weißt du überhaupt, was Kaffer bedeutet?«, fragt er mich großkotzig.

»Dass du und der da« – ich deute auf seinen Freund – »nicht an Deutschland glaubt und nicht hierher gehört! Ihr seid Ungläubige. Das heißt Kaffer! Ungläubige!«

»Du spinnst doch! Lass uns in Ruhe!«, sagt er und macht einen auf cool.

Wie bescheuert muss einer sein, dass er beide Hände in der Jackentasche vergraben hat?

Das ist eine Einladung für mich. Ich zeige nach oben, er guckt hoch, ich fahre die Rechte aus und er kriegt eine Gerade genau unters Kinn – exakt auf den Kehlkopf. Das hat der Wichser nicht kommen sehen. Auch nicht meinen Schlagring. Er bricht zusammen, windet sich auf den Fliesen wie ein Wurm. Der andere glotzt nur blöd. Ich gehe auf ihn zu und trete seinen Freund, der auf dem Boden liegt, so lange bis ihm das Handy aus der Hose fällt. Ich sage ruhig: »Samsung. Sowieso Scheiße.« Und trete drauf.

Dann schreie ich den anderen an: »Hilf ihm!« Ich hebe die Hände, als würde ich mich ergeben. »Schlag schon! Schlag mich! Oder hast du Schiss?!«

Er schlägt nicht, denn bestimmt scheißt er sich gerade in die Hose. Was für Loser! Ich sehe ihn jetzt ganz nah. Die Sturmhaube bringt mich fast um, so heiß ist es unter diesem verfluchten Teil. Wegen diesem Kaffer muss ich das tragen. Seine Haut ist grob. Ich gebe ihm eine Kopfnuss. Es knackt. Er blutet sofort aus der Nase, hält sie sich und sieht mich entsetzt an. Das tut weh, aber Schmerz muss sein. Sonst geht er nicht zurück in sein verfluchtes Syrien.

»Lauf!«, schreie ich ihm ins Gesicht. Er rührt sich nicht. Selbst schuld. Denn jetzt befehle ich ihm: »Gib mir dein Geld!«

Er lässt seine Nase los. Das Blut tropft rot auf sein weißes Hemd und die grauen Fliesen.

Ich wiederhole lauter: »Gib mir dein Geld!«

Er zieht sein Portemonnaie aus der Jeanshose.

»Jetzt gib mir das Portemonnaie von dem Wichser!«

Er geht in die Hocke und durchsucht die Hosentaschen von seinem Freund. Das dauert mir zu lange. Ich verpasse ihm eine Kopfnuss. »Mach, beeil dich!«, sage ich, während er endlich in der Innentasche der Jacke das Portemonnaie findet. Es in der Hand haltend, will er wieder aufstehen. Ich schubse ihn. »Hab ich dir erlaubt aufzustehen? Ruf lieber die Polizei.«

Er glotzt nur blöde. Schwarze dumme Ölaugen.

»Was hab ich gesagt? Ruf die Polizei an!«

Dabei tätschele ich ihm die Wange. »Mach schon, du Siri. Oder bist du kein Siri? Haben dich die Türken geschickt, damit wir dich töten? Du bist ein Paket von Erdogan und jetzt bist du dran?«

Er sagt nichts. Bestimmt ist er ein Syrer. Doch er war nie im Krieg. Ein Krieger würde sich wehren. Diese ganzen Kanaken kommen nur, weil es ihnen hier tausend Mal besser geht. Das sind alles Schmarotzer. »Also. Ruf jetzt die Polizei an.«

Er zückt sein Handy und weiß nicht, was er tun soll. Araber sind einfach zu blöd. Ich rieche den Unterschied von Türken und Arabern. Türken haben was drauf, die kacken auch braun, genau wie wir. Ich habe im Karate mit zwei Türken zusammen trainiert. Die waren beide fit und schlau. Erdogan ist ihr Führer. Die haben Eier in der Hose, um sich einen anständigen Führer zu wählen, so wie wir es getan haben.

Ich mag Erdogan. In seinem billigen C&A-Anzug lässt er die Welt nach seiner Pfeife tanzen. Wir haben die Juden umgebracht und die Türken die Armenier und jetzt machen sie die Kurden kalt. Und die Welt guckt zu. Besser kann es nicht kommen. Sie erledigen unsere Aufgabe. Aber am Ende machen wir die Türken platt, genau in dem Moment, wenn sie glauben, gewonnen zu haben.

Ich schreie den Siri an: »Glotz nicht so! Tipp schon! Eins, eins, null. Du Spasst!«

Er tippt. Deutsch versteht er also.

Es ist so still in diesem gekachelten Schacht, dass ich das Tuten aus dem Handy hören kann. Dann eine Stimme am anderen Ende, die sagt, dass dies der Notruf der Stadt Köln ist. Wie clever die Bullen doch sind! Aber mein Araber sagt nichts, steht nur da, als hätte ihm jemand die Zunge rausgeschnitten.

Ich flüstere ihm ins Ohr: »Jetzt sag dem Polizisten, dass du überfallen wirst!«

Er zittert und schwitzt. Ich rieche Angst und ich mag ihren Duft. Angst ist das Parfüm des Untergangs. Der Kaffer spricht ins Handy: »Helfen Sie mir. Ich werde überfallen.«

Ich hebe den Daumen: »Brav hast du das gemacht. Gaaanz toll.«

Er redet. Aber er ist zu dumm, seine Position schnell und konkret zu beschreiben. Ich nehme ihm also das Handy weg und erkläre dem Bullen: »Appellhofplatz heißt die U-Bahn-Station hier. Sie sollten sich ein bisschen beeilen, sonst schlag ich die beiden Siris tot. Dann war der Deutschkurs echt für ’n Arsch!«

Ich halte dem Araber das Handy wieder hin.

Der greift tatsächlich danach. Dreist ist er also auch noch! Was bildet der sich ein? Dass ich naiv bin? Ich behalte es natürlich und trete noch einmal auf seinen wimmernden Freund ein, damit der nicht auf Ideen kommt.

Ich befehle: »Verpiss dich! Geh zurück in die Wüste. Das hier ist mein Land! Dich brauch ich hier nicht! Kapiert?«

Ich will ihn gerade niederschlagen, da fällt mir noch eine Frage ein: »Wie ist der Code von deinem Handy?«

Er sagt ihn mir und ich probiere ihn aus. Tatsächlich. Er hat nicht gelogen. Ich schlage ihm mit dem Schlagring gegen die Stirn. Sofort kippt er um. Blut läuft über sein Gesicht. Araberblut. Vor einer Woche haben wir am Neumarkt eine Schlachterplatte serviert. Vier Kaffer mussten dran glauben.

Ich höre die U-Bahn unten in den Tunnel einfahren und laufe die Rolltreppe runter. Es geht tief hinab in die Hölle. Ich mag diese U-Bahn-Station nicht. Sie ist fast immer leer. Als ich klein war, ist meine Mutter immer eine Station weiter gegangen, weil sie hier unten in der U-Bahn Angst hatte, weil niemand da ist. Jetzt gibt es hier Kameras. Keine Mutter muss mehr Angst haben. Meinen sie.

2. Bam! Bam! Bam!

Die Türen klappen auf und ich steige ein. Die Leute wundern sich über meine Sturmhaube. Sie sagen nichts. Jeden von ihnen könnte ich schlagen, einen nach dem anderen. Ich bin reich an Kraft. Sie sind schwach. Keiner würde was sagen, wenn ich jetzt den Araber hier im Waggon trete. Keiner. Ich bin zu mächtig für sie, hab zu viel Adrenalin in mir. Sie sind ohnmächtig. Ich schaue nach oben auf die Kamera und schlage sie ein. Bam! Bam! Bam! Das ist das Geräusch der Macht. Ein blutiger Schlagring. Ich muss an meine Kameraden denken, an Kevin, Schädel, Fritz und Max. Wenn sie mich hier sehen könnten, würde es ihnen gefallen. Wir stehen zusammen. Aber manchmal muss ein Einzelner losschlagen und Köln vom Elend befreien.

Ich sehe wieder die Nase von dem Kaffer vor mir. Knacks. Ich hätte ihn noch einmal schlagen sollen, mitten rein. Bam! Bam! Bam! Das hätte ich tun sollen. Aber … ich grinse und schaue auf meinen Schlagring. Meine Hand ist heiß von der Wut und ich schwitze wie verrückt unter dieser Sturmhaube.

Keiner im Waggon sagt etwas. Alle glotzen nur an meinen Augen vorbei.

Ich steige am Friesenplatz aus. Es ist dunkel und die Kameras am Platz sind fast blind. Ein schwuler Blumenladen liegt links an der Venloer Straße, die nächste Straße biege ich links ab und von dort wieder in eine Seitenstraße. Hier gibt es keine Kameras. Endlich kann ich die Sturmhaube ausziehen – und wende meine Jacke von schwarz auf hellblau. Die Farbe erinnert mich an das Meer und an einen hellblauen Tag. Ich liebe diese Stadt und atme tief ein. Eine junge Frau tritt aus dem Hauseingang hinter mir. Sie sieht das Blut an meiner Hand und den Schlagring.

»Glotz nicht«, sage ich.

Sie geht. Sie hat Angst. Sie haben alle Angst. Schließlich laufen mittlerweile so viele Bekloppte durch die Straßen, dass du Angst haben musst. Ein Neger hat vor ein paar Tagen einen Deutschen mit einer Machete dazu gezwungen, ihm dabei zuzusehen, wie er die Freundin vergewaltigt. Die Neger und Araber haben Angst gesät.

Hinter der Straße liegt der Stadtgarten: Wiese und Bäume und Stadt und Sommer. Liebe deine Stadt steht in Köln an jeder Ecke. Im Winter ist hier ein Weihnachtsmarkt für die ganzen Gutmenschen, die immer noch ans Christkind glauben und die ein paar Gläser Glühwein glücklich macht. Alkohol mögen die Kaffer nicht. Sie hassen es wie die Pest. Früher bin ich hier mit meiner Mutter auf den Weihnachtsmarkt gegangen, denn mein Patenonkel hat hier Filzsachen verkauft. In meiner Erinnerung liegt Schnee, aber jetzt ist September und ein lauer Abend.

Auf den Parkbänken liegen Penner. Warum müssen die hier im Park bleiben, während die Araber und Neger in Häusern schlafen, die wir für sie mieten? Im Winter hat selbst der letzte Araber eine Bleibe, aber ein deutscher Penner hat nichts. Ich öffne das Portemonnaie von dem Kaffer und lege zehn Euro auf die Decke von einem schnarchenden Penner, der sich riechbar in die Hose gepisst hat. Der Penner auf der Bank daneben ist wach und lallt ein Lied. Er hat eine Flasche Korn im Arm. Ich nehme sie ihm weg. Er wehrt sich nicht, denn er sieht meinen Schlagring und das Blut an mir.

»Wenn du ihm die zehn Euro wegnimmst, tue ich dir weh«, sage ich und lasse seine Flasche Korn fallen. Noch im Flug schlage ich sie mit dem Schlagring kaputt. Klirr! Das ist gut. Er säuft sich ohnehin nur die Birne weg mit dem Zeug. Überall liegen Scherben im Gras und auf dem Weg.

Ich setze mich eine Bank weiter und gucke nach, was der Kaffer noch im Portemonnaie hatte: dreizehn Euro. Warum habe ich dem Penner gerade die zehn Euro auf die Decke gelegt? Manchmal bin ich zu großzügig. Der Kaffer ist wirklich ein Syrer gewesen und hat eine EC-Karte von der Sparkasse. Wie kommt denn ein Kaffer an eine EC-Karte? In den Fächern finde ich sauber sortierte Visitenkarten und mache sein Handy an. Alles ist auf Arabisch: Adressbuch, WhatsApp. Warum sprechen die Kaffer kein Deutsch? Wollen die uns verarschen? Ich schaue auf sein Facebook. Er hat eine Seite in Arabisch. Der Idiot muss doch irgendwo seine Geheimzahl fürs Konto gespeichert haben. So ein Siri kann ganz sicher keine drei Zahlen im Kopf behalten. Ich bin sauer: »So ein Wichser! Wo ist die Scheiß-Geheimzahl?!«

Ich will mich nicht ärgern. Immerhin hat der Kaffer keinen intakten Kehlkopf mehr. Aber die Wut ist wach in mir. Ich muss hier weg, mich bewegen, sonst drehe ich durch.

Am Bahnhof West steige ich in den Zug Richtung Südstadt.

Denn dort wohnt Anna.

3. Meine Waffe ist das Wort

Ich brauche keineWaffe, denn meine Waffe ist das Wort. Das steht dick und fett auf der Seite von killme. Trotzdem verkauft er Waffen. Du kannst sogar Landminen bei ihm bestellen.

Ich schreibe an killme: Ich brauche eine Waffe, denn ich bin wortlos.

Er fragt: Zu wem gehörst du?

Ich antworte: Zu mir. Ich will die Pistole 08. Treffen und Barzahlung. 1200Euro auf die Hand.

Treffen will er sich nicht mit mir. Ich soll ihm die Bitcoins schicken – also die SuperMario-Methode.

Ich schreibe: Will dich sehen.

Er schweigt. Ich schweige ebenfalls und mache die Augen zu.

Ich brauche keine Waffe, denn ich bin eine Waffe.

Anna liegt im Bett drüben und schnarcht. Nicht wie der Penner heute auf der Parkbank, sondern lauter. Wenn ich ihr morgen sage, dass sie nachts geschnarcht hat, glaubt sie es mir wieder nicht. Sie hat die Haare offen. Jetzt, im Licht des Bildschirms, glänzen sie auf dem weißen Kissen. Ich kann sie bis hierher riechen. Vanille ist ihr Geruch. Anna gehört zu unserer Truppe, jeder darf sie haben. Und jeder will sie haben. Eine gute Figur haben viele, aber Anna hat eine makellos kleine Nase, ihre Zähne sind so gerade und weiß wie auf einer Reklame und die Haut ist die einer Puppe. Unglaublich. Ich frage mich, warum sie kein Model oder so was wird. Ihr Geld bekommt sie von uns und von einer Wohnung, die sie von ihren Eltern geerbt hat und in der jetzt zwei Studenten monatlich brav Miete zahlen.

Sie schlägt die Augen auf und lächelt verträumt, als hätten meine Gedanken sie geweckt.

»Was sitzt du am Laptop?«

Ich sage nichts. Der Laptop summt leise, draußen ist ein Auto zu hören, das gerade an der Ampel startet. Um diese Uhrzeit schläft die Stadt. Anna stützt sich auf die Ellbogen und schiebt sich ein wenig hoch im Bett. Sie ist betrunken. Die Bettdecke hat sie heruntergedrückt. Es ist zu warm für Bettwäsche. Eine Brustwarze ist bedeckt, die andere frei. Klein sind ihre Warzen und ihre Höfe ebenfalls.

»Komm zurück ins Bett«, fordert sie und steckt sich den Finger in den Mund.

Aber dann fragt sie mich noch einmal, was ich am Laptop getan habe.

»Nichts. Ich wollte nur ein bisschen nackt dasitzen.«