7,99 €

Mehr erfahren.

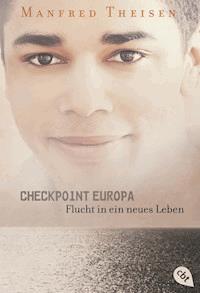

- Herausgeber: cbt

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Die Geschichte von Amer und Maya spielt mitten in der zweiten Intifada. Auf dem Weg nach Jerusalem trifft Amer das israelische Mädchen Maya. Maya gefällt Amer sofort. Sie ist hübsch und sehr freundlich zu ihm, dem palästinensischen Jungen. Als er Maya gegen den Widerstand ihrer Eltern wiedertrifft, verlieben sich die beiden. Doch in Amer steigt der Hass gegen alle Israelis auf. Ihre Liebe scheint aussichtslos ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 218

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

© Random House/Isabelle Grubert

Der Autor

Der Autor und Politologe Manfred Theisen arbeitete als Zeitungsredakteur und forschte im Nahen Osten. Seine Lesereisen und Recherchen führten ihn in die arabischen Staaten. Heute lebt er mit seiner Familie in Köln.

Weitere lieferbare Bücher bei cbt:Amok (30175)Täglich die Angst (30363)Weil es nie aufhört (30902)Checkpoint Europa (31076)

MANFRED THEISEN

CHECKPOINT JERUSALEM

Eine Liebe in Zeiten des Terrors

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

1. AuflageNeuausgabe im cbt Taschenbuch Juni 2016© 2004 by cbt Kinder- und Jugendbuchverlagin der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Uwe-Michael GutzschhahnUmschlaggestaltung: init | Kommunikationsdesign, Bad Oeynhausen unter Verwendung mehrerer Motive von Thinkstock (BackyardProduction, JenAphotographer, Edward White)he ∙ Herstellung: weiSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN: 978-3-641-19027-9V001www.cbt-buecher.de

Für Christiane,Madita und Marlene

1.

»Komm endlich!«

Marie lässt das Lenkrad los, stützt ihren Arm auf den Beifahrersitz und ruft aus dem Fenster: »Jetzt mach schon, Sabreen! Wir warten!« Dann dreht sie sich nach hinten und sagt zu Amer, der den Rucksack vor seinen Füßen verstaut: »Was macht sie denn noch so lange?«

»Weiß nicht.«

»Es ist gleich halb zehn.«

»Das musst du mir nicht sagen, Marie. Ich muss nicht ins Krankenhaus, sondern sie.«

»Kannst du sie nicht holen?«

In dem Moment tritt Sabreen aus dem Haus, die schwarzen Haare hochgebunden und unter dem Kopftuch verborgen; sie trägt verwaschene Jeans, Bluse und Jeansjacke. Die künstlichen Steine, die auf den Brusttaschen aufgesetzt sind, funkeln grün, gelb und blau in der Sonne.

»Wir müssen«, sagt Marie noch einmal vorwurfsvoll, dann dreht sie den Zündschlüssel. Und noch mal. Jetzt erst ruckt der Ford Escort unwillig an und hustet Ruß. Marie drückt das Gaspedal im Leerlauf durch, um den Motor freizubekommen. Dann geht es die Straße hinunter nach Jerusalem, vorbei an Ahmeds Fleischerei, Optiker Jaber und den gackernden Hühnern der Metzgerei neben Amers Haus.

Alle zwei Wochen muss Marie mit Sabreen zur Blutwäsche nach Jerusalem und immer trödelt Sabreen. Sie hat sich auf die Rückbank gelegt, den Kopf auf Amers Schoß.

»Seht euch das an«, sagt Marie. »Anscheinend wollen die israelischen Soldaten überhaupt keinen Palästinenser mehr durchlassen.«

Vor dem Checkpoint nach Jerusalem staut sich der Verkehr. Die Soldaten durchsuchen einen Minibus. Etwa zehn Leute haben in den Bussen – meist Ford Transit – Platz. Sie sind das Hauptfortbewegungsmittel der Palästinenser.

»Das kann Stunden dauern«, sagt Marie und fackelt nicht lange. Sie fährt sofort auf die linke Straßenseite – vorbei an den wartenden Fahrzeugen, die ihre Motoren laufen lassen, als hofften sie, es ginge gleich weiter. Marie müsste jetzt die Schlange kreuzen, sie durchbrechen, um auf der anderen Seite in eine winzige Nebenstraße einzubiegen.

»Können Sie nicht ein bisschen zurücksetzen?«, fragt Marie den bärtigen palästinensischen Fahrer, der keine Lust hat, Platz zu machen. Sie hupt, fährt ihm fast in die Seite. Hupt wieder.

Die israelischen Soldaten stehen mit ihren Maschinenpistolen im Anschlag am Kontrollpunkt. Sie blicken kurz zu dem blauen Escort hinüber, der, knapp 50 Meter von ihnen entfernt, die dösende Schlange aufmischt. Dann nehmen sie weiter den Minibus auseinander.

Endlich. Der palästinensische Fahrer macht Platz und Marie quetscht sich durch. »Mit ein bisschen Höflichkeit geht’s doch.« Marie ist fast sechzig. Niemand, der sie mit ihren zerzausten, schulterlangen blonden Haaren am Steuer sitzen sieht, käme auf die Idee, dass sie einem evangelischen Orden angehört, im sittsamen Davos aufwuchs, dort in einem Sanatorium zur Krankengymnastin ausgebildet wurde und heute die Leiterin eines palästinensischen Waisenhauses ist.

Marie fährt über den Schleichweg. Die halb zerstörte Straße ist die einzige Chance, mit Sabreen nach Jerusalem zu gelangen. Das Mädchen ist sechzehn und besitzt bloß einen orangen Pass, mit dem sie nicht von Bethanien nach Jerusalem reisen darf. Nur wer einen blauen, einen israelischen Pass hat, Jerusalemer oder Israel-Araber ist, kann die Checkpoints zwischen Palästina und Israel ohne spezielle Genehmigung passieren. Die Übrigen wie Sabreen versuchen, irgendwie auf Nebenstraßen um den israelischen Kontrollpunkt herumzukommen. Das wissen natürlich auch die Israelis und machen deshalb mit Panzern und Bulldozern die Schleichwege schwer passierbar. Marie überholt einen Mann auf einem Esel und weiter jagt der blaue Kombi den Berg hinauf, umschifft Schlaglöcher und Asphaltstücke und wackelt dabei mit dem Heck wie eine Biene mit ihrem Hinterteil beim Tanz.

»Pass auf!«, sagt Amer.

Da schrammt Marie auch schon an einer Hauswand entlang. Zurück bleibt ein blauer Kratzer vom Seitenspiegel.

»Wir müssen uns beeilen«, sagt Sabreen.

Marie explodiert fast bei diesen Worten. Aber als sie sich umsieht und in Sabreens schelmisches Gesicht blickt, muss sie lachen. »Du willst mich nur ärgern.«

Sabreen nickt und Amer streichelt ihr über die Wange. Die beiden waren ein halbes Jahr zusammen, gegen den Willen von Amers Vater, einem strengen Katholiken. Der wollte nicht, dass sein Sohn eine Muslima aus dem Waisenhaus nimmt. Und dann, als er sich endlich abgefunden hatte, war es aus zwischen den beiden – Amers Streicheln ist nur noch eine Angewohnheit. Eigentlich wollte er nicht mal mehr mit zur Klinik kommen, damit Sabreen sich keine falschen Hoffnungen macht. Auch Sabreen weiß das, genießt aber trotzdem seine Nähe.

»Das Schlimmste haben wir geschafft«, sagt Marie.

Die höchste Stelle ist erreicht.

Die Altstadt von Jerusalem liegt unten im Tal hinter der mächtigen Mauer, ein gesunkenes Schiff aus sandigen Farben, durch das Menschen wie Korallenfische schwimmen. Juden, Moslems, Kopten, Katholiken, Protestanten. Gläubige und Ungläubige. Jede Hautfarbe, jede Religion, alle wohnen in diesem Labyrinth, diesem Drunter und Drüber, füllen jeden Winkel mit Leben. Während die goldene Kuppel des Felsendoms neben der Al-Aksa-Moschee die ersten Strahlen des Tages einfängt, kontrolliert ein Militärhubschrauber den Himmel über Jerusalem, bewacht die Klagemauer, an der die Juden beten und ihre Oberkörper hin und her wiegen wie Flammen im Wind.

Marie schaltet in den Leerlauf. Der Wagen rollt hinab und zieht einen Schal aus Staub und Ruß hinter sich her. Die Schlaglöcher sind kratergroß und die Vorgärten der Häuser winzige Handtücher, sie bieten gerade genug Platz für einen Olivenbaum, einen Feigenbaum, Tomatensträucher und ein paar Stühle im Schatten. Vorüber geht es an einem Rohbau, in den niemand mehr einziehen wird, weil er nicht mitten im Krieg leben will.

»Na, da hast du dich ganz umsonst aufgeregt«, sagt Amer, als sie endlich wieder auf die Asphaltstraße biegen. »Den Schleichweg haben wir hinter uns und noch fast eine halbe Stunde Zeit.« Kaum ein Auto ist in ihre Richtung unterwegs. Alle sitzen am Checkpoint fest.

»Die Israelis müssen einen Tipp bekommen haben, sonst hätten sie den Minibus nicht so auseinandergenommen.«

»Die brauchen keinen Tipp, Marie. Die wollen nur Stress machen«, sagt Sabreen und setzt sich auf. Sie sieht zwischen den Vordersitzen hindurch. »Ganz ruhig, Marie. Du musst die Karre nicht mehr so heizen.«

»Ja, stimmt.«

Genau da setzt der Ford auf. Es knackt, als hätte jemand eine Betonsäule durchgebrochen.

»Was war das?«, fragt Amer.

Ein schabendes Geräusch unter dem Wagen.

»Weiß nicht.«

Der Wagen wird langsamer – aus.

»Und jetzt?«

Marie zuckt mit den Schultern, überlegt einen Moment und steigt aus – Amer und Sabreen folgen.

Amer bückt sich und robbt unter den Escort. »Die Achse«, sagt er und kommt, in Staub und Dreck gehüllt, wieder vor. »Gebrochen. Mahmud muss uns abschleppen.«

»Wie bitte? Meinst du, die lassen Mahmud am Checkpoint durch, weil seine Freunde gerade unerlaubt über den Schleichweg nach Israel gefahren sind?« Marie schimpft – über den Checkpoint, über die Soldaten, über… »Die lassen unsere Leute nicht her und Sabreen kommt nicht in die Klinik.« Mit unsere Leute meint Marie die Palästinenser. Obwohl sie bis heute einen Schweizer und keinen arabischen Pass besitzt, fühlt sie sich wie eine von der Westbank, eine Palästinenserin. Marie hat jüdische Freunde, kennt die jüdische Gemeinde wie ihre christliche, doch sie lebt schon seit 19 Jahren in den besetzten Gebieten, einen Steinwurf von Jerusalem entfernt, mitten zwischen Palästinensern, und leitet das Waisenhaus, in dem drei Jungen und zwei Mädchen wohnen. Die Schweiz ist ihr so fremd wie Jerusalem der Schnee. Und Sabreen, ihre Schwester Haya und die Jungen Tariq, Jamal und Omar sind ihr so nah, als wären sie ihre eigenen Kinder.

»Ein Auto«, sagt Amer und zeigt auf den Volvo, der ihnen den Berg hinab entgegenkommt. Amer stellt sich mit seinem Rucksack auf die Fahrbahn.

»Was machst du?«, sagt Marie noch, als der Volvo schon neben ihnen anhält. Das Mädchen auf der Rückbank zischelt ihrem Vater etwas zu. Er lässt die Scheibe runter.

»Können Sie uns helfen?«

Amer registriert erst jetzt, dass der Fahrer Jude sein muss. Der Wagen hat ein gelbes, ein israelisches Nummernschild – Palästinenser haben grüne. Und unter dem Autoradio hängt die blau-weiße israelische Flagge mit dem Davidstern.

»Können Sie uns bitte zum Ölberg in die Klinik fahren?«, fragt Amer stockend.

Der Fahrer sieht ihn erstaunt an, und Amer sagt: »Sabreen muss dringend zur Blutwäsche. Wir haben einen Termin. Sie ist krank.«

Wieder keine Reaktion des Israelis.

»Lass sie einsteigen, Papa.« Die Tochter redet in Hebräisch auf ihren Vater ein, und ihre Mutter auf dem Beifahrersitz sagt: »Hör auf Maya.«

Während Sabreen kaum Hebräisch, sondern eigentlich nur Arabisch und ein wenig Englisch versteht, weiß Amer genau, was das Mädchen jetzt erklärt: »Sie sind in Not. Das sind keine Terroristen. Das sind einfache Leute, die in Not sind.«

Amer nickt ihr zu und lächelt sie freundlich an.

»Ihre Tochter hat recht«, sagt Amer auf Hebräisch. »Bitte, nehmen Sie uns mit. Es ist kein Umweg für Sie. Die Straße führt fast an der Klinik vorbei.«

Marie sagt: »Ich bleibe beim Wagen und warte, bis Mahmud durchkommt«, da klappen auch schon die Türen des taubengrauen Volvo zu, und er verschwindet hinter der nächsten Biegung.

Im Wagen ist es kühl.

»Klimaanlage?«, fragt Amer. Keine Antwort. Amer würde sich am liebsten auf die Zunge beißen. Jedes Kind weiß, dass die Autos der Israelis alle Klimaanlage haben.

Der Vater trägt keinen schwarzen Hut, nicht mal ein gewebtes Käppchen, die Kippa. Ein orthodoxer Jude ist er also nicht, sondern wohl eher liberal, denkt Amer. Das Mädchen neben ihm auf der Rückbank schweigt. Sie legt sich ihr braunes Haar hinter die Ohren. Es hält nicht. Schließlich spielt sie mit den Haarenden vor ihrem Gesicht. Sie ist fast so groß wie Amer, die Augen sind wach und dunkelbraun, auf ihrer Nase sitzt ein kleiner Sattel aus Sommersprossen.

Amer beobachtet sie im Rückspiegel, die beiden Grübchen neben den Mundwinkeln, die Lippen, mit denen sie die Haarspitzen benetzt, ihre dichten Augenbrauen und wieder die leicht glänzenden Lippen – dann spürt er sie. Ihre Jeans an seiner, er fühlt die Wärme, die sich von dem Mädchen zu ihm überträgt. Es ist nur an einem Punkt, aber es ist ein gutes Gefühl.

»Ich heiße Maya«, sagt sie und sieht ihn auch über den Rückspiegel an.

Hat sie die ganze Zeit gesehen, dass er sie anstarrt? Cool bleiben, denkt Amer und sagt: »Ich heiße Amer.«

Die Straße fällt steil ab. Mittlerweile sind wieder mehr Wagen unterwegs, hinzugestoßen aus den umliegenden Dörfern.

»Warum müsst ihr in die Klinik? Ich hab das nicht verstanden.«

Sabreen schweigt.

»Weil sie krank ist«, antwortet Amer. »Satimalysia hieß die Krankheit, die sie mal hatte. Durch eine Knochenmarktransplantation ist sie vor vier Jahren geheilt worden. War eine ziemlich teure Geschichte. Aber jetzt ist alles gut. Bis auf ihr Blut, es hat zu viel Eisen.«

Eine richtige Erklärung ist das nicht, doch Amer ist zu nervös, um die passenden Worte auf Hebräisch zu finden.

Sabreen schweigt und scheint genervt.

»Jedenfalls muss sie regelmäßig zur Blutwäsche«, sagt Amer, »weil sie damals zu lange bis zur Transplantation warten musste. Jetzt haben die Ärzte Angst, das Eisen im Blut könnte ihre Leber angreifen. Hm, ist alles ziemlich kompliziert.«

»Macht nichts«, sagt Maya.

»Mir schon«, fährt Sabreen auf Arabisch dazwischen und verlangt: »Ich will aussteigen.«

»Was ist denn jetzt los?«

»Du weißt genau, was los ist, Amer.«

Amer weiß es nicht und Mayas Vater reagiert nicht. Er scheint kein Arabisch zu verstehen.

»Sag schon«, wiederholt Amer. »Was hast du?«

Sabreen sagt nicht, dass sie eifersüchtig auf dieses Mädchen, auf diese hübsche Israelin ist, die mit einem blauen Pass leben darf und sogar ein wenig Arabisch spricht, die hübsch lächelt und deren Vater diesen dicken Volvo fährt.

Für einen Moment hat Amer Mayas Bein nicht mehr gespürt. Doch jetzt fühlt er wieder die Wärme und ihre Nähe. Das Tal von Jerusalem ist erreicht und Mayas Eltern diskutieren über die Gebühr für den Sicherheitsdienst an der Schule. Hinter der Kirche der Nationen biegt Mayas Vater rechts ab, den Berg hinauf, als wolle er den beiden Apache-Hubschraubern entgegenfahren, die über der Kirche Augusta Victoria in der Luft stehen. Von dort fliegen sie im Ernstfall los und beschießen mit ihren Raketen Ziele in Ramallah. Zu sehen ist die palästinensische Stadt nicht, nicht mal der Einschlag der Raketen wäre von hier aus zu hören.

»Da sind wir. Das Krankenhaus«, sagt Mayas Vater.

Gern würde Amer Maya fragen, ob sie sich wieder sehen können. Doch es geht alles zu schnell. Ohne sich zu bedanken, läuft Sabreen schon zum Eingang der Klinik. Kein Todá, kein Shukran, nicht mal Auf Wiedersehen hat sie gesagt. Amer muss hinter ihr her. Er zögert noch einen Moment, bedankt sich flüchtig bei Maya und ihren Eltern, hört, wie Sabreen ruft: »Komm schon!«, und sieht dem Volvo hinterher, der durch das Tor der Klinik verschwindet.

2.

»Vergiss den Rucksack«, sagt Jamal. »Was war denn überhaupt drin?«

Amer zuckt mit den Schultern, fischt ein schlaffes Blatt Minze aus dem Tee und nippt lustlos an der Tasse. Er hat keine Lust zu antworten und ärgert sich. Wenigstens nach ihrer Adresse hätte er Maya fragen sollen.

»Na los, sag schon. Was war drin?«

»Nichts. Ich hab nur keinen andern Rucksack. Verstehst du, Jamal.«

»Jetzt jammer nicht rum. Die Israelis haben euch mitgenommen. Das ist mehr, als man von ihnen erwarten kann. Die werden sich nicht auch noch ein Bein ausreißen, dir den Rucksack zurückzubringen. Wie kann man auch so dämlich sein und ihn im Wagen liegen lassen?«

»Dir ist das natürlich noch nie passiert.«

»Ich bin jedenfalls noch bei keinem Israeli in den Wagen gestiegen.«

Die beiden sitzen sich im Aufenthaltsraum des Waisenhauses gegenüber. Der Tisch ist aus Holz und hat Platz für neun Leute. Amer sieht schräg nach oben auf eine abgeliebte Puppe, die an einem dicken Nagel hängt. Ihr Stoffkopf war mal weiß, jetzt ist er so schmutzig braun wie das Stück Raufaser rund ums Telefon, wo sich alle immer anlehnen.

»Sieh mich an«, verlangt Jamal und reißt die Augen weit auf. Seine Stirn wirft Falten bis rauf zum Haaransatz. »Was ist los mit dir? Mit so ’ner Laune bleibst du besser zu Hause bei deinen Eltern.«

»Hat nichts mit dir zu tun.«

»Sabreen hat mir von dem Mädchen erzählt«, sagt Jamal, als habe er Amers Gedanken gelesen.

»Was meinst du damit?«

»Mann, sie hat doch gemerkt, dass dir die Jüdin gefällt.«

»Und?«

»Kein Problem.«

»Wie meinst du das?«

»So wie ich’s sage: kein Problem. Jeder sucht sich seine Freunde selber aus.«

Jamal lehnt sich mit dem Stuhl zurück, kippelt leicht hin und her, betont ruhig, betont lässig, betont ausgeglichen – so wie immer, wenn er nervös ist.

Die beiden schweigen, trinken Tee. Amer nimmt Zucker. Das leichte Klicken des Metalllöffels an der Zuckerdose. Schweigen. Es ist still im Wohn- und Esszimmer, nur der Lärm der Fahrzeuge dringt herein, die gar nicht schnell genug zum Checkpoint nach Jerusalem kommen können. Würde jemand von oben auf Bethanien sehen, so würde er vielleicht sagen: Die kleine Stadt ist eigentlich gar keine Stadt, sondern ein großes längliches Gefängnis voller durchgeknallter Autofahrer, die über den schlauchartigen Gefängnishof heizen, als wollten sie einfach durch die Mauer in die Freiheit rasen.

Amer hat keine Schule und jede Menge Zeit, die es im Tee zu versenken gilt. In Bethlehem ist seit Tagen Ausgangssperre. Sowohl der Technik- als auch die beiden Arabischlehrer und die stellvertretende Direktorin sitzen fest.

Jamal beugt sich über den Tisch und reißt seine braunen Augen noch weiter auf: »Vergiss sie, vergiss den Rucksack. Du hast ja nicht mal den Nachnamen.«

»Woher weißt du das eigentlich alles?«

»Von Sabreen. Sie hat mir haarklein jede Einzelheit erzählt. Die brennt doch vor Eifersucht.« Jamal steht auf, lässt seinen Freund allein im Aufenthaltsraum zurück und verschwindet im Bad. Amer starrt in seine Tasse, als suche er in der Pfütze aus Tee und Minzblättern Halt. Dunkelgrün, fast schwarz ist der Rest Tee. Amer sieht Sabreens Augen in der Tasse. Er trinkt den Tee samt Blättern und spuckt die Blätter aus. Sie krümmen sich.

»Was meinst du mit Vergiss sie?!«, ruft er Jamal nach. »Glaubst du, ich denk noch an sie?!«

Ein lautes »Ja!« kehrt wie ein Bumerang zurück.

Jamal macht sich fertig zum Gebet, wäscht Hände, Mund, Gesicht, Unterarme, Stirn, Ohren, reinigt Füße und Fesseln stets in der gleichen Reihenfolge, jeden Tag, Jahr für Jahr. Dann kehrt er zurück, geht wortlos an Amer vorbei in sein Zimmer. Durchzug und die Tür knallt zu. Rums. Auf dem Holz in Augenhöhe zwei Namen, Jamal und Tariq, verschnörkelt in arabischen Buchstaben, darüber hängen Fotos, ein Dackel, ein Bullterrier.

Amer rückt die Teetasse fort und folgt Jamal ins Zimmer. Er sieht, wie sich sein Freund unter dem Fenster auf seinen Gebetsteppich kniet. Jamal trägt ein Bodyshirt, Oberarme frei, der Bizeps hart wie Handgranaten. Jamal betet vor Sonnenaufgang, nach dem Mittag, jetzt – kurz vor Sonnenuntergang –, kurz danach und noch einmal vor dem Schlafengehen. Fünfmal, jeden Tag. Und immer, wenn es Krach im Haus gibt. Jetzt ist Sonnenuntergang und Amer schaut auf seinen eigenen Unterarm. Seine Haut ist heller als die Jamals, obwohl er keinen Tropfen Araberblut weniger in seinen Adern hat. Er spielt mit den Muskeln, legt die Hand nach links, nach rechts, die Haut am Handgelenk ist dünner, und die Adern liegen straff und deutlich darunter. Sabreen liebte die Stellen, wo das Aderblau vom Puls leicht bebt. Einen Moment spürt er ihren Kuss, sieht ihre spitze Nase, ihre mandelförmigen Augen vor sich und hört sie sagen: »Man ist dort dem Leben näher als am Herzen.« Manchmal denkt Amer an Sabreen wie an eine Tote.

Jamal schaut etwas vorwurfsvoll zu Amer, der da in sich versunken auf dem Bett hockt. Normalerweise geht er raus, wenn Jamal betet. Diesmal nicht. Er denkt: Jamal nimmt ja auch keine Rücksicht, wenn ich daheim vor dem Bild der Jungfrau Maria die Hände zum Gebet falte. Amer wuchtet sich hoch aufs obere Stockwerk des Etagenbetts, wo Jamal sonst schläft. Der Kleiderschrank steht offen. Ein Poster hängt innen an der Schranktür: Jamals Cousin Hamed mit Maschinengewehr und bitterer Miene. Hamed hat sich vor einem halben Jahr in die Luft gesprengt – mit TNT am Damaskus-Tor. Die Dschihads nehmen TNT, weil der Sprengstoff robust ist – unempfindlich gegen Stöße und Hitze. Sechs Israelis hat Hamed mit in den Tod gerissen. Jamal betet flüsternd, kniet, verschränkt die Hände vor dem Bauch, verbeugt sich, legt die Hände an die Knie und murmelt sein Gebet – sechsmal. Rechts und links über Hameds Schultern erkennt Amer das goldene Emblem der Dschihads. Marie darf von dem Poster nichts wissen. Sie ist strikt gegen die Selbstmordattentate und will auf keinen Fall, dass ihr Waisenhaus in die Auseinandersetzungen zwischen Israelis und Palästinensern hineingezogen wird.

ENDE DER LESEPROBE