Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

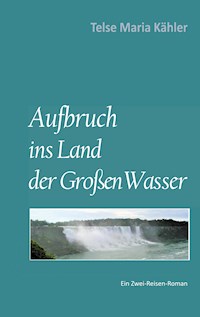

Anna begibt sich auf eine Reise zu den Großen Seen in Nordamerika. Dort, so hofft sie, wird sie ihre Koffer bei den Indianern finden. Doch ihre Reise gestaltet sich so ganz anders als geplant. In ihrem Zwei-Reisen-Roman nimmt Telse Maria Kähler ihre LeserInnen mit auf eine Reise an die Großen Seen Nordamerikas und beschreibt gleichzeitig, wie und warum aus der Beschäftigung mit den inneren Ressourcen neue Lebensfreude und mehr Lebenskraft entstehen kann.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 238

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Wenn wir die Dinge ans Licht bringen, verlieren sie ihre Macht über uns.

Für Mama und Papa

Inhaltsverzeichnis

Zwischen Braunschweig und Frankfurt

Braunschweig, drei Jahre zuvor.

Michigan - Detroit

Braunschweig, drei Jahre zuvor

Kanada - Uncle Tom´s Cabin

Braunschweig, zweieinhalb Jahre zuvor

Ontaria - Oncel Tom´s Cabin und Niagarafälle

Braunschweig, zwei Jahre zuvor

Ontario - Toronto

Ontario - Saint-Marie among the Hurons

Ontario - Huntsville

Braunschweig - zwei Jahre zuvor

Ontario - Algonquin Park

Ontario - Sudbury

Braunschweig - ein Jahr zuvor.

8. Reiseziel: Fort Mackinac

9. Reiseziel: Unterwegs in Michigan

Ein Jahr zuvor.

Unterwegs in Michigan

Braunschweig - ein Jahr zuvor

Unterweg in Michigan

Illinois - Chicago

Braunschweig, ein halbes Jahr zuvor.

New York

Braunschweig, ein Jahr danach

Zwischen Braunschweig und Frankfurt

„Ausschnauben und tief Luft holen!“, eine markante Männerstimme riss mich aus meinen Tagträumen und hielt mir ein blütenweißes Taschentuch unter die Nase. Einige Tränen verselbständigten sich und machten sich bereit, auf mein Reisetagebuch zu tropfen. In diesem Moment wusste ich, dass ich weinte.

„Er kann es ja nicht gewesen sein.“ Die braungebrannte Männerhand deutete auf die Postkarte, die meine Finger fest umklammert hielten. Es war ein Postkartenfoto von Chief Joseph, dem Häuptling der Nez-Percé-Indianer.

„Bitte?“, irritiert blinzelte ich mein Gegenüber durch den Tränenschleier an. Zaghaft griff ich nach dem Taschentuch, um mir die Tränen zu trocknen, während meine Augen neugierig den Mann inspizierten, dessen Stimme mich auf so ungewöhnliche Weise aus meinen schmerzhaften Erinnerungen gerissen hatte.

Stattliche Figur, dunkelblondes Haar, grünliche Augen, markante Gesichtszüge und ein freches Grinsen – die sympathische Stimme gehörte dem Mann, den ich beim Betreten des Intercity-Abteils im Stillen als Indiana Jones betitelt hatte. Sein Gesicht war unter einem Filzhut verborgen gewesen und zwei lange Beine samt den in hellbraunen Cowboy-Stiefeln steckenden Füßen hatten mir den Platz direkt am Fenster streitig gemacht. Es hatte ausgesehen, als würde er schlafen.

Ansonsten befand sich keine weitere Person im Abteil. Abgenervt von einer langen Odyssee der Platzsuche mit sperrigem Reisegepäck quer durch den Intercity von Hannover nach Frankfurt hatte ich mich in der anderen Ecke Zugabteils, direkt neben der Tür, eingerichtet.

Endlich etwas zur Ruhe gekommen, hatte ich mein Reisetagebuch aus dem Rucksack geholt, um jede Phase dieser Reise ausführlich zu dokumentieren. Um 3 Uhr aufgestanden, in der Nacht vor Aufregung kein Auge zugetan... es hatte nicht lange gedauert, bis ich, begleitet von dem Gesummse des fahrenden Zuges, in die bunte Welt meiner Gedanken und Erinnerungen versank.

Indiana Jones schlief währenddessen munter vor sich hin. Nur einmal, als der Schaffner die Fahrkarten sehen wollte, war traumwandlerisch seine Hand hervorgefahren, dann herrschte wieder Stille.

„Nun, ich nehme an, Chief Josef ist nicht der Grund für ihre Tränen“, half er meinem Ankommen in der realen Welt auf die Sprünge. Sein Grinsen verwandelte das Gesicht eines Mitfünfzigers in das eines großen Jungen und wirkte ansteckend, überaus ansteckend. Der braune Filzhut lag inzwischen direkt neben mir, auf dem mittleren der drei aneinandergereihten Sitze, unter ihm eine Frankfurter Allgemeine.

„Da wäre ich mir nicht so sicher“, gab ich trocken zurück und beobachtete amüsiert das aufziehende Fragezeichen auf seiner Stirn.

„Alle Achtung, schon über hundert Jahre tot und bringt trotzdem noch Frauen zum Weinen. Das hätte ich dem alten Häuptling wirklich nicht zugetraut“, lachte er.

„Sie kennen Chief Joseph?“ Der Mann begann mir Spaß zu machen.

Die Tür des Zugabteils wurde aufgerissen und ein stämmiger Mann mit einem dunkelbraunen Bürstenschnitt zwängte sich in das Zugabteil.

„Sind Sie Anna Lindemann?“, fragte er.

„Ja?“, antwortete ich überrascht.

„Ich bin Jörg Müller, Ihr Reiseleiter. Entschuldigen Sie, dass ich keinen Platz für Sie zusammen mit den anderen der Reisegruppe buchen konnte, wir sitzen alle in den Abteilen verstreut. Der Zug hält direkt am Frankfurter Flughafen. Dort treffen wir uns dann auf dem Bahnsteig. Ich wollte Sie nur kurz begrüßen. Ist alles in Ordnung?“

„Ja, mir geht es bestens. Ich bin sehr aufgeregt“, antwortete ich und zuckte mit den Schultern. Das war also Jörg Müller. Neugierig sah ich ihn an. Der Führung dieses Mannes würde ich mich in den kommenden zwei Wochen anvertrauen.

„Waren Sie schon einmal in Amerika?“, fragte Reiseleiter Jörg.

„Nein. Es ist meine erste Reise in die Staaten“, antwortete ich wahrheitsgemäß.

„Sie werden begeistert sein. Und machen Sie sich keine Sorgen, wir werden einige Begegnungen mit Indianern haben. Bitte nicht böse sein, ich will die anderen Mitglieder unserer Reisegruppe noch kurz begrüßen. Wir sehen uns!“ Und schon schloss sich die Glastür wieder. Der Luftzug des Abschieds hinterließ eine seltsame Leere.

„So, so. Es geht nach Nord Amerika zu den Indianern“, kam es aus der Fensterecke.

„Na ja, nicht ganz. Aber ich hoffe schon, auf einige Natives zu treffen“, gab ich zu.

„Den Nachfahren von Chief Joseph?“

„Oh, das wohl leider nicht. Sagen wir, die Reise bildet den Abschluss für mein Buch. Ich hoffe, an den großen Seen noch einige Details recherchieren zu können“, berichtete ich nicht ohne Stolz, denn ich arbeitete nun schon seit drei Jahren an diesem Buch.

„Eine Buchreise! Das klingt spannend. Und was hoffst du zu finden?“

Wie selbstverständlich er zum Du gewechselt war. Solch eine ungezwungene Art der Konversation entsprach nicht unbedingt den üblichen Gepflogenheiten meiner Altersgeneration. Doch irgendwie wirkte es sympathisch.

„Wir gehören offensichtlich beide zu der Spezies der Suchenden“, lachte er augenzwinkernd, als er meinen verwunderten Blick sah.

„Suchende, nette Formulierung. Du fliegst auch in die Staaten?“, nahm ich den Ball auf.

„Yaps.“

„Allein?“

„Yaps.“

„Auch zu den Indianern?“ Offenbar zog Indy es vor, wortkarg zu werden, wenn es um Informationen ging, die seine Person betrafen.

„Nicht jeder reist auf den Spuren der Indianer“, kam es zurück. Er überlegte kurz und fügte dann hinzu: „Ich will einige Verwandte besuchen und mir bei dieser Gelegenheit die Gegend dort ein wenig ansehen.“

„Ich bin schon seit Kindesbeinen mit dem Indianer-Virus infiziert. Nun möchte ich herausfinden, ob ich wirklich einen Koffer bei den Indianern habe“, schwärmte ich freimütig.

Erstaunt musterte er mich von oben bis unten: „Warum gerade jetzt? Du siehst nicht gerade aus wie eine Frau, die ihre Abenteuer in der großen weiten Welt sucht.“

Unwillkürlich musste ich lachen. Spontan dachte ich an mein beschauliches Dasein, in dem Abenteuer nur ein Fremdwort war. Wie recht er hatte. Es war tatsächlich meine erste große Reise. Meine erste Reise ganz allein. Na ja, ich sollte wohl lieber sagen: ganz allein in einer fremden Reisegruppe in ein fremdes Land. Ansonsten hatte ich gemeinsam mit Rolf, meinem Mann, bisher nur die Küsten Norddeutschlands erkundet und meine Auslandserfahrungen beschränkten sich auf einige Aufenthalte in Dänemark.

„Gute Frage. Ja, warum gerade jetzt? Sagen wir, ich folge meinen Träumen und Visionen. Durch das Schreiben meines Buches habe ich lange Zeit gedacht, ich käme um diese Reise herum. Das war leider nicht so. Und hier bin ich also.“

Unwillkürlich atmete ich tief durch. Es war schon ein merkwürdiges Gefühl, endlich unterwegs zu sein. Drei Jahre lang hatte ich mich nun schon theoretisch mit dieser Reise zu den Indianern beschäftigt. Am Anfang vermutete ich, ich müsse auf den Spuren Chief Josephs wandeln, dann stellte sich heraus, dass meine Träume und Visionen anscheinend ziemlich wenig mit den noch lebenden Indianern zu tun hatten, und kaum dachte ich, das Thema wäre nun endlich abgeschlossen und ich könne friedlich meinem Tagwerk nachgehen, bekam ich die Reise von meinen Eltern geschenkt. Ja, es war schon ziemlich seltsam, was für Ereignisse sich um diese eine Reise herumrankten.

„Oh, eine Schamanin!“

Machte er sich über mich lustig? Ich wollte auf keinen Fall für eine Schamanin gehalten werden.

„Nein, nein. Ich bin eine ganz normale Frau und Christin, falls das überhaupt von Bedeutung ist“, antwortete ich schnell, um jeden falschen Eindruck von mir zu weisen.

„Dann verstehe ich nicht, warum dieses Interesse an den Indianern? Bist du Journalistin oder Wissenschaftlerin, eine Historikerin oder so etwas?“ Fragend sah er mich an.

War es die Wortwahl, sein Verhalten oder einfach nur seine Gegenwart, jedenfalls fiel es mir an diesem Morgen leicht, über die wahren Absichten meiner Reise zu sprechen. Vielleicht war es auch das Wissen, diesen Fremden wahrscheinlich niemals im Leben wiederzusehen. Oder war es nur die Aufregung, die mich so mitteilsam machte?

„Träume. Es waren Träume, die mich veranlassten, nach Amerika zu reisen. Ein Traum forderte mich auf, ich solle mich mit dem Thema Indianer beschäftigen und ein zweiter, ich solle eine Reise machen. Außerdem werde ich schon seit Jahren von dem Gefühl geplagt, ich müsse dringend nach Nordamerika, weil ich dort etwas für mich Existenzielles finden würde. Klingt verrückt, nicht wahr?“

Ganz plötzlich war es mir dann doch irgendwie unangenehm, ihm von meinen inneren Beweggründen zu erzählen. All meine Versuche, Rolf verständlich zu machen, warum es unbedingt diese Reise sein musste und warum es so wichtig für mich war, allein zu reisen, führten zu Unverständnis und Ärger, bis wir uns letztendlich heute Morgen im Streit voneinander getrennt hatten.

Indiana holte tief Luft. „Was heißt schon verrückt. Nur weil man eine andere Sichtweise hat? Oder weil man Dinge erlebt hat, die mit den normalen Erklärungsmustern nicht zu beschreiben sind?“, sagte er und ich spürte, dieser Mann wusste, wovon er sprach.

„Du kennst solche Erlebnisse? Auch Träume und Visionen?“, wollte ich wissen.

„Visionen – vor Jahren habe ich einmal an einer Schwitzhüttenzeremonie teilgenommen“, antwortete er nachdenklich.

Ich kannte Schwitzhüttenzeremonien nur vom Hörensagen. Selbst hatte ich noch nie eine besucht. Es gab da eine Instanz in mir, die mich immer wieder davon abhielt. Von anderen Frauen wusste ich jedoch, welch einen prägenden Eindruck solche Zeremonien bei den teilnehmenden Personen hinterlassen können. Ich nickte verständnisvoll, nicht ganz ohne Neid: „Sicherlich eine beeindruckende Erfahrung.“

„Du kennst Schwitzhütten?“

„Nur aus Erzählungen. Ich selbst habe bisher weder Erfahrung mit Indianern, noch mit Schamanen, noch mit ihren Zeremonien. Ich habe nur einiges über das schamanische Wissen gelesen“, gab ich zu.

„Und doch reist du nach Amerika.“

„Um für mein Buch zu recherchieren.“

„Was wird das für ein Buch? Ein Abenteuerroman?“

„Na ja, es kommt darauf an, was man unter Abenteuer versteht. Bisher ist es eher ein sich selbstentwickelnder Selbsterfahrungsroman“, lachte ich.

„Ein was?“ Indy sah mich mit seinen grünen Augen verständnislos an.

„Ein sich selbstentwickelnder Selbsterfahrungsroman“, bekräftigte ich meine Worte.

„Was ist denn das?“ Das unsichtbare Fragezeichen auf seiner Stirn war zu schön.

„Statt dem Roman eine klare Struktur vorzugeben, lasse ich mich von meinen Träumen und Eingebungen von Kapitel zu Kapitel führen“, antwortete ich lächelnd.

„Und das funktioniert?“, wollte er ungläubig wissen.

„Zum Beginn meiner Schreiberei habe ich es mit einer klaren Struktur versucht. Das klappte leider nicht. Weil ich so nicht weiterkam, kam ich auf die Idee halt ein wenig anders an die Aufgabe heranzugehen. Es ist erstaunlich, wie gut das funktioniert und was ich dabei so erlebe. Die Geschichte entwickelt sich tatsächlich wie von selbst. Hoffentlich auch in Amerika.“

Während meine Hände gedankenverloren damit beschäftigt waren, die Karte von Chief Josef auf dem Reisetagebuch hin und her zu schieben, lachte ich ihn an.

Ja, es hatte lange gedauert, bis ich mich endlich von meinem logischen, strukturierten Denken lösen und mich auf diese Art des Romanschreibens einlassen konnte. Inzwischen funktionierte es erstaunlich gut.

Nur eins stellte mir von Zeit zu Zeit immer wieder Hindernisse in den Weg – meine Ungeduld. Sie wurde bei diesem Projekt oft auf eine harte Probe gestellt. Immer wenn ich versuchte, selbst etwas zu bewegen oder anzuschieben, tat sich nichts, gar nichts. Überließ ich mein Schreiben dann wieder dem Fluss der Geschehnisse, war es, als würden die Themen und Worte wie von selbst auf mich zukommen. Alles was ich brauchte, um voranzukommen, war Geduld, Geduld, Geduld.

„Was hoffst du, bei den Indianern zu finden?“ Seine Stimme hatte eine so wundervolle, charmante warme Färbung.

„Wenn ich meinen Träumen vertrauen kann, etwas ganz Wichtiges und Wertvolles für mich und mein Leben...“, antwortete ich geheimnisvoll.

Indy sah mich mit seinen grünen Augen nur zweifelnd an.

Ich schwieg einen kleinen Moment. Dann sagte ich leise: „Na ja, da ist noch eine Vision. Ich werde in Amerika einen Mann treffen und gemeinsam werden wir einiges vom Wissen der First Nations lernen. Ich weiß, es hört sich blöd an.“

Er schüttelte den Kopf und sah aus dem Fenster.

„Oh Mann, was mach ich hier. Von diesen Visionen habe ich bisher noch nie jemanden erzählt. Ich muss verrückt geworden sein!“ Wie konnte ich nur einem Wildfremden meine geheimsten Träume und Visionen offenbaren?

Indiana Jones drehte sich zu mir um und sah mir ganz ruhig in die Augen.

„Es ist okay, es ist wirklich okay“, sagte er und nach einer kurzen Weile fügte er noch einmal ganz eindringlich hinzu: „Es ist wirklich in Ordnung!“

Meinte er ernst, was er da sagte? Für einige Sekunden verfingen sich unsere Blicke ineinander. Für einen klitzekleinen Moment gaben wir einander unsere ganze innere Verletzlichkeit preis. Dann, wie aus dem Nichts heraus, spürte ich es: Ja, es war wirklich in Ordnung.

Für einen winzig kleinen Augenblick fühlte ich es. Es war richtig, was ich sagte, was ich fühlte – meine Intuition, meine Visionen, meine Person – meine ganze Person. Das erste Mal im Leben fühlte ich mich wahrhaftig angenommen und so wahrgenommen wie ich wirklich bin – einfach ich, Anna.

Und schon war er wieder vorbei, dieser wundervolle Moment. Wir senkten unsere Augen. Was war da eben geschehen? Etwas mühsam versuchten wir unsere alltagstaugliche Gelassenheit einzufangen. Wir gingen zum Normalen über, Gespräche ohne Tiefgang, wie sie Menschen so führen, die sich das erste Mal im Leben begegnen und einander fremd sind.

Indy entpuppte sich als ein sehr interessanter Gesprächspartner. Er reiste gern und war schon einige Male in den Staaten gewesen. Humorvoll erzählte er lustige Geschichten über Land und Leute.

Eine ganz außergewöhnliche Zeit würde beginnen, das spürte ich. Die Zeit verging wie im Flug. Um 9.20 Uhr traf der Zug in Frankfurt ein.

Schnell und herzlich verabschiedeten wir uns voneinander. Kribbelnde Abenteuerlust lag in der Luft, als ich mich auf die Suche nach der mir noch unbekannten Reisegruppe begab. Wer und was würden mich erwarten?

Erst später im Flugzeug, als ich Zeit hatte, über das Gespräch im Zug nachzudenken, sollte ich das kleine Wunder begreifen, das ich an diesem Morgen erlebt hatte. In diesem winzig kleinen Moment im Intercity von Hannover nach Frankfurt hatte ich ein längst vergessenes Gefühl wiedergefunden. Das Gefühl, ich bin so richtig, wie ich bin. Dieses innere Wissen um die eigene Selbstverständlichkeit war mir auf der Reise durchs Leben wohl irgendwann abhandengekommen, so fremd kam es mir vor. Jedenfalls konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, mich jemals so richtig, so vollständig, gefühlt zu haben und das trotz meiner Träume und Visionen und meiner Sensibilität – Seiten meiner Persönlichkeit, die ich gern verleugnete und schon gar nicht leben wollte.

Jetzt hatte ich doch tatsächlich ganz vergessen, Indy nach seinen wirklichen Namen zu fragen. Ganz schön verrückt. Da erlebt man ein so unbeschreibliches Gefühl in Gegenwart eines wildfremden Mannes, dessen Namen man noch nicht einmal kennt und in dessen Nähe man sich so sicher und verstanden fühlt, als würde man sich schon hundert Jahre kennen.

Braunschweig, drei Jahre zuvor.

Ines brach mit ihrem Lebenspartner Matthias auf, um für einige Wochen den Norden der USA zu bereisen. Die beiden hatten sich ein Wohnmobil gemietet und hatten vor, die Staaten an der Atlantikküste auf eigene Faust zu erkunden. Über ein Jahr waren sie damit beschäftigt gewesen, eine Reiseroute auszuarbeiten und die Reise bis ins Detail hinein zu planen. Jetzt war es endlich soweit. Es konnte losgehen. Ihre Aufregung war ansteckend, deshalb freute ich mich mit ihnen und weil ich gerade Urlaub hatte, spielte ich Chauffeur. An einem trüben Apriltag fuhr ich sie samt Reisegepäck zum Flughafen nach Hannover.

Eine prickelnde Reisestimmung lag in der Luft. Am liebsten wäre ich selbst mitgeflogen, doch... Na ja, es war eben nicht möglich. Auch mich zog irgendetwas in den Norden Amerikas, ohne dass ich wusste warum. Eine tiefe Sehnsucht, die wie eine ewige Melodie in meinem Körper vibrierte, begleitete mich schon seit Jahrzehnten und wollte nicht verstummen. Ines und Matthias hatten vor die Städte zu erkunden und das Land zu bereisen, mich zog es zu den Ureinwohnern Nordamerikas, den Indianern.

Ich träumte davon, die Native American persönlich kennenzulernen, mehr über ihre Kultur zu erfahren und wenn möglich von ihrem Wissen zu lernen. So viel hatte ich schon über die Naturverbundenheit und die Weisheiten der Indianer gelesen, deshalb fühlte ich mich ihnen persönlich verbunden.

Mich wirklich auf den Weg zu machen, hatte ich leider nie geschafft. Immer gab es tausend Gründe, die dagegen sprachen. Ines mahnte zwar, ich solle die Realisierung meiner Reiseträume nicht verschieben und verschieben, schließlich würde ich ja nicht jünger und gesünder werden, und ich wusste auch, sie hatte recht, doch wovon reisen, wenn die Preise für das Heizöl derart hoch waren?

In Situationen wie diesen, kämpfte ich mit einem Gefühl der Trostlosigkeit. Würden sich meine Träume jemals erfüllen? In den vergangenen zwanzig Jahren hatte sich mein Leben hauptsächlich um die Familie gedreht – die Kinder, ihre Gesundheit, ihr Wohlergehen, ihre Ausbildung... Diese endlose Liste von Aufgaben und Herausforderungen hatte mich so hoffnungslos gemacht, da es neben der Freude, die es bedeutete, eine Familie zu umsorgen, eine andere Seite gegeben hatte. Und die hieß Verzicht. Verzicht auf die Realisierung eigener, ganz persönlicher Wünsche und Träume. Inzwischen waren Sandra und Philipp erwachsen und übten fliegen. Sie gingen ihre eigenen Wege. Das war gut so – sollte man meinen. Eigentlich soll das Erwachsenwerden der Kinder für eine Mutter ja mehr persönliche Freiheit bedeuten – heißt es. Mir kam dieser Spruch wie eine Farce vor, denn ich fühlte mich oft einsam und zurückgelassen im verlassenen Nest.

Leise seufzte ich, erlaubte mir ein wenig Neid und freute mich darüber, ein wenig die Luft der großen weiten Welt des Flughafens schnuppern zu können. Mehr war zurzeit nicht drin. Die Semestergebühren der Kinder hatten wieder einmal ein dickes Loch auf unserem Bankkonto hinterlassen.

„Geht im Moment nicht. Wird schon werden. Eines Tages werde ich nach Amerika reisen. Ganz bestimmt!“, tröstete ich mich.

Ines riss mich aus meinen Grübeleien. „Und was soll ich dir aus Amerika mitbringen? Hast du einen bestimmten Wunsch?“, fragte sie. Verdutzt sah ich sie an.

„Ein Bild von einem alten Indianer“, kam es spontan über meine Lippen, bevor ich richtig wusste, was ich da sagte.

„Bitte was?“, fragte Ines.

„Ein Bild von einem alten Indianer“, bestätigte ich meinen seltsamen Wunsch. Etwas irritiert sah sich mich an, lachte und nahm mich zum Abschied in die Arme. Kurz darauf winkte ich ihr sehnsuchtsvoll nach.

„Jetzt wird es wohl einige Zeit dauern, bis wir uns wiedersehen“, sinnierte ich traurig, als ich mich auf den Heimweg machte.

Ungefähr eineinhalb Wochen nach diesem Abschied traf eine Postkarte mit dem Bild eines alten Indianers bei mir ein. Ein alter, furchterregend aussehender Mann schaute mir ins Gesicht. Betroffen schluckte ich. Warum nur hatte ich mir nicht etwas anderes gewünscht? Eine so unfreundlich dreinschauende Person war es jedenfalls nicht gewesen. Nein, ich träumte von einem großen, gutaussehenden Indianer, der Mut und Kraft ausstrahlte wie Winnetou. Wieso nur hatte Ines mir ausgerechnet diese Karte ausgesucht? Der Indianerhäuptling auf der Postkarte hieß Chief Joseph.

Zeitgleich mit dem Ankommen der Postkarte begannen die seltsam, eindrucksvollen Träume. Mein ganzer Alltag schien voll zu sein von merkwürdigen Hinweisen und ungewöhnlichen Begegnungen. Am Anfang schenkte ich all den Geschehnissen keine besondere Beachtung, denn nichts deutete daraufhin, dass es Gemeinsamkeiten zwischen ihnen geben könnte. Kein Wunder also, dass ich in meinem Leben herumstand und nicht wusste, was da so alles mit mir geschah. Mein ganzer Alltag fühlte sich so eigentümlich seltsam an. Dann eines Tages, bei einem Spaziergang mit Justus, unserem Labradormischling, inmitten der Einsamkeit der Feldwege, bei Vogelgezwitscher und duftenden Gräsern, erkannte ich wie aus dem Nichts heraus den einen gemeinsamen Faden, der all die Vorkommnisse der letzten Zeit miteinander verband und zu einem Bild verwob. Das Thema ‚Indianer‘.

Warum war mir gerade heute der Text über die Krafttiere in die Hände gefallen? Weshalb berichtete die Apotheken Rundschau gerade in dieser Ausgabe über den Schamanismus? Warum lief ausgerechnet in diesen Tagen eine Filmdokumentation über die Rückkehr der Büffel in die Reservate der Native People im Fernsehen? Und dann diese Träume und nicht zuletzt die Karte von Chief Joseph. All diese Zufälligkeiten hatten im Alltag nichts gemeinsam oder miteinander zu tun und doch verband sie ein gemeinsamer Faden – das Thema ‚Indianer‘.

Kaum hatte ich diesen alles verbindenden Faden gefunden, träumte ich von einer Reise und von Reisegepäck, das sich in der Lobby eines Hotels befand. Ich hingegen stand hoch oben auf der Dachterrasse des Hotels, ein Hochhaus mit vielen Stockwerken. Die Dachterrasse bot einen fantastischen Blick über die Stadt. Aber wie sollte ich nach unten ins Erdgeschoss in die Lobby des Hotels kommen? Zu meinem Übel gab es nur einen Weg und der führte über eine Art Feuerleiter, wie man sie aus amerikanischen Filmen kennt, hinab in die Tiefe. Hinunterzusteigen erforderte Mut, aber ich war nicht allein, hatte Hilfe. Der Abstieg aus schwindelnder Höhe gestaltete sich schwierig und war mühsam. Nachdem ich endlich unten angekommen war und wieder festen Boden unter den Füßen hatte, überreichte man mir in der Rezeption mein Reisegepäck und den Schlüssel für mein Hotelzimmer und siehe da, ich durfte fortan den Fahrstuhl benutzen, um in mein Hotelzimmer zu gelangen.

Schweißgebadet wachte ich auf. Nach dieser ereignisreichen Nacht stand eins fest, ich würde mich auf eine Reise begeben müssen. Wie sonst sollte ich an das Reisegepäck für meine weitere Lebensreise gelangen? Eine Reise in einem Traum weist auf die eigene Lebensreise hin. Und für diese Lebensreise war mir, so wie es aussah, mein Gepäck abhandengekommen. Kein schöner Gedanke!

Meine Reise war mit einem Abstieg aus luftiger Höhe in die Tiefe verbunden. Noch hatte ich die Wahl. Wagte ich es oder nicht? Sowie ich die Geschehnisse und Erkenntnisse der letzten Tage interpretiert hatte, sah es ganz nach einer Reise zu den Indianern aus. Eine leise Ahnung ließ mich auch schon vermuten, wohin es gehen könnte. Lange bevor ich wusste, dass das Thema Reisen eines Tages wichtig werden könnte, träumte ich davon, dass ich an den Ufern des Ontariosees wichtige Erkenntnisse erhalten würde.

Vor drei Jahren war an eine reale USA-Reise nicht zu denken. Mir fehlte schlicht und einfach das Geld für solch einen Luxus. Fest stand aber auch, dass ich einen Initialisierungstraum gehabt hatte, der mich ganz unmissverständlich auf etwas hinwies: Wenn ich wollte, dass es mit meiner eigenen Lebensreise erfolgreich weitergehen sollte, musste ich eingetretene Pfade verlassen und aus schwindelnder Höhe Sprosse für Sprosse eine Leiter hinuntersteigen. Nur dann, wenn ich diesen Mut aufgebracht und mich dem Abenteuer gestellt hatte, würden mir mein Gepäck und der Schlüssel zur Verfügung stehen. Sinn und Zweck der Reise würde sich mir deshalb wohl auch nur Stufe für Stufe erschließen, vermutete ich damals. Mir war mulmig, denn es sah ganz so aus, als gäbe es sehr viel zu erledigen. Doch was?

„Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt“, sagen die alten Weisen. Ungeduldig wie ich war, begann ich, Recherchen über die Indianer und über Chief Josef zu betreiben, um Bewegung ins Spiel zu bringen, und mir Notizen zu machen, um so dem noch vorherrschendem Chaos Einhalt zu gebieten und eine Art Reisestrategie zu entwickeln.

„Erzähl mir noch einmal von deinem Traum“, bat mich Eva, eine meiner Freundinnen, bei unserem Spaziergang um den Tankumsee. Der Tankumsee gehört zu einem gleichnamigen Naherholungsgebiet im Städtedreieck Wolfsburg – Gifhorn – Braunschweig. Eine Runde um den See in der Mittagspause, ein fantastischer Kick, um den täglichen Bürostress abzuschütteln und die leeren Batterien mit frischer Luft aufzutanken. Noch immer aufgewühlt von der letzten Nacht, berichtete ich ihr von meinem Traum.

„Ich träumte von zwei Frauen, die sich miteinander unterhielten. Die eine Frau überlegte, ob sie wieder ein Verhältnis mit dem Museumsdirektor anfangen solle. Dann überquerten die Frauen eine Straße. Auf dem Zebrastreifen stellte sich der einen Frau ein Baby mit Windelpaket und der anderen Frau, die etwas mit dem Museumsdirektor anfangen wollte, Val Kilmer in den Weg. Dann hieß es: ‚An diesen Tatsachen kommst du nicht vorbei.‘ Es war alles sehr beeindruckend!“ Eine Textbotschaft! Doch was wollte dieser Traum mir sagen?

„Wieso träumst du von Val Kilmer?“, wollte Eva wissen, während wir an den Anlegestegen für Segelboote vorbeigingen. Es war Oktober. Nur noch einige Tage und die Segelboote würden in ihr Winterquartier gebracht werden. Das trubelige Badeleben war schon längst einer herbstlich stillen Stimmung gewichen. Ich liebte diese Atmosphäre am See, diese Zeit zwischen Sommer und Winter mit ihren bunten Farben und den noch warmen Sonnenstrahlen.

„Tut mir leid, kann ich dir nicht sagen. Bevor ich einschlief, bat ich darum, meine Reisebegleiter für die Indianerreise kennenzulernen und im Traum tauchte er dann einfach auf. Was hast du?“

Eva sah mich irritiert an. Fast wäre sie stehengeblieben.

„Man kann Gott bitten, dass er einem Hinweise für die Lösung eines Problems gibt“, erklärte ich. „Ich bitte ihn manchmal, mir eine Botschaft durch einen Traum zu senden. Manchmal klappt es erstaunlich gut. Ein anderes Mal erhalte ich die Antwort später, vielleicht weil der richtige Zeitpunkt noch nicht gekommen ist, und manchmal erhalte ich sie auch auf eine andere Weise. Jedenfalls hatte ich heute Nacht diesen Traum und da ich gestern Abend um Hinweise gebeten hatte, nehme ich an, in dem Traum sind Hinweise für die Indianerreise verborgen.“

Im gleichen Moment wusste ich, dass Eva mich nicht verstehen würde. Ihr Denken war so komplett anders gestrickt, dass ich mich manchmal fragte, wie es möglich war, dass wir trotzdem so gute Freundinnen sein konnten. Vielleicht lag es daran, dass wir uns schon seit der Schulzeit kannten. Wenn man so viele Jahre miteinander verbracht hat und auf viele gemeinsame Erlebnisse zurückblicken kann, ist man vielleicht toleranter und bereit den anderen einfach so zu akzeptieren, wie er ist, auch wenn man einige seine Macken nicht versteht. Schon die Idee, Elemente eines Traums geben Hinweise für den stinknormalen Alltag, musste ihr vollkommen absurd vorkommen.

„Wie weit bist du denn so mit den Vorbereitungen für deine Reise?“, wollte sie wissen.

Ich stöhnte innerlich, rief mich jedoch schnell zur Ordnung. Wie sollte Eva mich verstehen können, wenn ich selbst noch nicht einmal in der Lage war, mich zu verstehen. Die ganzen Geschehnisse waren viel zu mysteriös, als dass man eine klare Struktur hätte erkennen können. Doch durch ihre vielen Auslandsreisen war Eva eine ideale Gesprächspartnerin für ein unerfahrenes Reise-Greenhorn und ich hatte das Gefühl, für dieses Projekt würde ich jede Hilfe brauchen können. Darum hatte ich Eva eingeweiht.

„Eva, du weißt, dass ich das Geld für diese Reise noch nicht zusammengespart habe. Es macht also wenig Sinn, konkrete Vorbereitungen zu treffen. Trotzdem ist da immer dieses Gefühl, ich hätte noch einen Koffer bei den Indianern. Deshalb beschäftigt mich das Thema so“, antwortete ich etwas ungeduldig.

„Ist ja gut. Was also sagt dir Val Kilmer?“, lenkte sie ein.

„Nichts, das ist ja mein Problem. Als Schauspieler ist er mir kaum bekannt. Ich erinnere mich nur an einen Film mit ihm. ‚Halbblut‘ heißt er. In diesem Film geht es auch um Indianer.“

„Dann schau dir den Film doch noch mal an. Vielleicht kommst du dann weiter.“

„Und das Baby?“

„Keine Ahnung. Oh Mann, Anna, ich bin die falsche Person für solche Traumanalysen! Lass uns von was anderem reden.“

Nun gut, redeten wir also über das Wetter.

Michigan - Detroit

Das Flugzeug startete gegen 14.00 Uhr in Frankfurt und landete sieben Stunden später in Detroit. Der erste Abend in Amerika. Der erste Abend im Indianerland!

Bei unserer Ankunft regnete es. Die erste Tätigkeit im fremden Land: Mit dem Flughafenshuttle zur Autovermietung fahren, um die beiden vorbestellten Minivans abzuholen.

Wenn ein amerikanisches Navigationsgerät ein amerikanisches Deutsch spricht, hörte es sich sehr lustig an. Statt ‚die‘ heißt es ‚dei‘ und aus ‚dann‘ wird ‚denn‘. ‚Dei nächste Kreuzung links, denn …‘

Warum Jörg das Navigationsgerät auf Deutsch eingestellt hatte, obwohl alle Englisch sprachen, sollte ich nie erfahren. Auf jeden Fall trug die charmante Frauenstimme mit dem schlechten Deutsch schon am ersten Abend sehr zur allgemeinen Belustigung bei. Ich war froh, in diesem fremden Land nicht selbst Auto fahren zu müssen. Man lässt sich entspannt chauffieren und kann die Fahrt genießen. Einer der vielen guten Gründe, warum ich gerade diese Reise gebucht hatte.

Unsere kleine Reisegruppe bestand aus zehn Personen. Wir fuhren mit zwei Autos. Fahrer des ersten Wagens war Jörg Müller, unser Reiseleiter, von Beruf Berufsschullehrer. Das zweite Auto chauffierte Fritz Mantei, ebenfalls Pädagoge und Schulleiter einer Realschule. Fritz und Jörg waren Freunde. Zusammen hatten sie die Reise ausgeheckt und nach ihren Vorstellungen die Tour festgelegt.