Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG

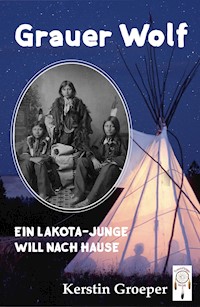

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Es ist das Jahr 1868. Die Indianer vom Stamm der Lakota leben noch frei und ungebunden auf der Prärie. Blitz-im-Winter, ein neunjähriger Junge, darf das Kriegspony seines Onkels hüten. Aus Übermut veranstaltet er mit seinen Freunden ein Pferderennen, doch der kleine Ausflug endet dramatisch: Das Pferd geht durch, Blitz-im-Winter stürzt und bleibt auf sich allein gestellt zurück. Von Hunger und Durst geplagt, versucht er den Weg in sein Dorf zurückzufinden. Er hat Angst und spürt plötzlich, dass er beobachtet wird. Was ist das für ein unheimliches Wesen, das einem Wolf ähnelt, aber in den Bäumen zu leben scheint? Selbst als das Dorf kurz darauf verlegt wird, verfolgt ihn diese geisterhafte Erscheinung. Aufregende und gefährliche Zeiten beginnen für den Indianer-Jungen und seine Freunde.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 219

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für Marco-Luca und Nicolas

Blitz im Winter

Die Abenteuer eines Lakota-Jungen

KinderromanvonKerstin Groeper

Impressum

Blitz im Winter, Kerstin Groeper

TraumFänger Verlag Hohenthann, 2009

1. Auflage eBook März 2022

eBook ISBN 978-3-948878-29-0

Lektorat: Ilona Rehfeldt

Satz/Bildbearbeitung: Janis Sonnberger, merkMal Verlag

Datenkonvertierung: Bookwire

Titelbild: Christian Heeb

Illustration: Eugénie Pierschalla

Copyright by TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG,Hohenthann

Inhalt

Kapitel 1: Blitz-im-Winter

Kapitel 2: Bärenkralle

Kapitel 3: Wolfspelz

Kapitel 4: Die Ratsversammlung

Kapitel 5: Die Wanderung

Kapitel 6: Die Wolfsberge

Kapitel 7: Das geheime Versteck

Kapitel 8: Kojote und der Geist

Kapitel 9: Die Büffel kommen!

Kapitel 10: Viele-Feinde

Kapitel 11: Die Herausforderung

Kapitel 12: Der Wettkampf

Kapitel 13: Der Raub

Kapitel 14: Der Bund der Präriehunde

Kapitel 15: Die Stromschnellen

Kapitel 16: Der Crow

Kapitel 17: Rückkehr

Kapitel 18: Winterruhe

Hier lebt Blitz-im-Winter

Die Lakota

Vor 140 Jahren lebten die Indianer vom Stamm der Lakota noch frei und ungebunden in dem weiten Grasland der Prärie. Sie besiedelten ein Gebiet, das sich in der Mitte der „Großen Schildkröteninsel“ befand, wie die Indianer Nordamerika nennen. Die Schwarzen Berge liegen im Zentrum dieses Gebietes und sind heilig. Mit dem Eindringen der Weißen wurden die Lakota immer weiter zurückgedrängt und in kleine Reservationen gepfercht. Die Büffel verschwanden und die Lakota wurden gezwungen, ihr Leben zu ändern. Sie wurden sesshaft, lebten in Hütten aus Holz und betrieben Ackerbau. Doch in ihren Erinnerungen leben die Geschichten von einst weiter, als sie frei waren, mit ihren Zelten von Ort zu Ort zogen und die Büffel jagten. Dies sind die Abenteuer eines kleinen Indianerjungen dieses stolzen Volkes. Hört, hört!

Kapitel 1: Blitz-im-Winter

Der kleine Indianerjunge ließ sich mutlos ins Gras sinken und umschloss frierend seine Knie. Er hieß Blitz-im-Winter. Sein Vater hatte diesen Namen gewählt, weil in der Nacht, als sein Sohn geboren worden war, ein Gewitter mitten im tiefsten Winter getobt hatte. Das war etwas sehr Ungewöhnliches gewesen und der Name würde den Vater immer an diesen besonderen Tag erinnern.

Nun hockte Blitz-im-Winter im hohen Gras und seine Kehle wurde eng vor Verzweiflung. Er fühlte, wie die Angst in ihm hochstieg, als er versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Er hatte sich verirrt! Verlaufen! Um sich herum sah er nichts als wogendes Gras, in endlosen Wellen, hügelauf und hügelab. Es schimmerte gelblich braun, vertrocknet von der Hitze des Sommers. Ein scharfer Wind strich darüber und verwandelte das Grasland in einen Ozean aus braunen Wellen. Es wäre ein schöner Anblick, wenn Blitz-im-Winter sich nicht so verlassen fühlen würde. Sein Magen knurrte unüberhörbar und seine Zunge klebte am Gaumen vor Durst. Selbst der runde Kieselstein, den er verzweifelt lutschte, brachte keine Besserung. Der Wind ließ seinen ausgemergelten Körper frösteln, strich über seine nackte Haut und zerzauste seine schwarzen Haare. Blitz-im-Winter zählte neun Winter und im Moment glaubte er nicht mehr daran, dass er noch einen Tag älter werden würde. Im Westen neigte sich die rot glühende Sonne dem Horizont zu, während sich von Norden her bereits die Nacht über die Täler senkte. Wie sollte er eine weitere Nacht hier draußen überleben? Kurz überließ er sich dem Gefühl völliger Einsamkeit, dann biss er entschlossen die Zähne zusammen. Nicht aufgeben! Niemals aufgeben! Er gehörte zum Volk der Lakota und sein Volk war mutig und stark! Mit zitternder Stimme sang er ein Mutmachlied, bat das Große Geheimnis, die Schöpfung allen Lebens, um Schutz:

„Tunkáschila, wamaschake schni, tscha omakiya-yo! Hey, hey, hey, ya, yo!“ – Großvater, ich bin schwach, bitte hilf mir!

Großvater war in diesem Gebet nicht sein tatsächlicher Großvater, sondern das Große Geheimnis, das auch die Macht hatte, ihn zu beschützen.

Vier Mal wiederholte er den leisen Singsang, hob flehend die Hände gegen die untergehende Sonne, als wollte er sie am Untergehen hindern. Er wusste, dass mit der Nacht auch die Kälte kommen würde. Müde ließ er die Hände sinken und tastete nach dem warmen Boden. Seine Finger wühlten in der sandigen Erde und es erinnerte ihn an die warmen Büffelfelle, die im Zelt seiner Eltern auf ihn warteten. Seine Eltern! Ob sie schon nach ihm suchten? Der Gedanke schmerzte und er wischte ihn ungeduldig beiseite. Er durfte jetzt nicht seinen Träumen nachhängen, durfte nicht an die freundlichen Augen seines Vaters, an die geschickten Hände seiner Mutter oder an das Kichern seiner kleinen Schwester denken. Nein! Er musste sich an die Worte seines Onkels erinnern, der ihn gelehrt hatte, wie man allein auf sich gestellt in der Wildnis überlebt. Tschetan! Sein Onkel!

Sofort zuckte er schuldbewusst zusammen, als ihm einfiel, wie sehr er dessen warnende Worte missachtet hatte! Nur deshalb war er in diese gefährliche Lage geraten! Kurz schloss Blitz-im-Winter die Augen, als er an seinen eigenen Übermut dachte. Sein Onkel hatte ihm aufgetragen, das Pony zur Herde zu bringen. Es war eine hohe Ehre gewesen, denn es war das beste Pony, mit dem sein Onkel immer zur Büffeljagd ritt! Büffelläufer nannte er es deshalb, und nur selten erlaubte er seinem Neffen, sich um das Pony zu kümmern! Und nun? Blitz-im-Winter hatte das in ihn gesetzte Vertrauen verraten. Anstatt der Anweisung zu gehorchen, hatte er vor den anderen Jungen angegeben, ein gutes Pony zu besitzen.

„He, ho!“, hatte er gerufen. „Wer will sich mit mir in einem Wettrennen messen?“

Natürlich waren seine Freunde Otter und Krummes-Büffelhorn sofort Feuer und Flamme gewesen und hatten ebenfalls ihre Ponys herbeigezerrt. Blitz-im-Winter war ihnen auf und davon galoppiert, hatte sich dem Rausch der Geschwindigkeit und dem kraftvollen Spiel der Muskeln des Ponys hingegeben. Wie ein Vogel war er über das Gras geflogen, seine Hände fest in die Mähne des Ponys gekrallt. Aber Büffelläufer war die starken Hände und Schenkel seines Herrn gewohnt und spürte kaum das Gewicht des Kindes, geschweige denn dessen zaghafte Versuche, ihn zum Stehenbleiben zu bewegen. Irgendwann bei dieser rasenden Geschwindigkeit hatte Blitz-im-Winter schließlich das Gleichgewicht verloren und war vom Pferd gestürzt. Einige Schürfwunden zeugten auch jetzt noch davon, wie unsanft er aufgeprallt und durch das Gras gerollt war. Vom schlechten Gewissen geplagt, war er dem Pferd einen Tag und eine Nacht gefolgt, bis er es endgültig aus den Augen verloren hatte. Ho! Sein Onkel würde so wütend sein! Aber noch mehr fürchtete er sich vor der Verachtung der anderen. Er hatte das Tier, das ihm anvertraut worden war, nachlässig behandelt und nur durch seinen Übermut verloren! Nie würde er ein verantwortungsbewusster Krieger werden. Nie!

Schwindel erfasste ihn und ermahnte ihn an sein Überleben zu denken. Hunger konnte er ertragen, aber er musste etwas gegen den Durst unternehmen. Mit wackeligen Beinen richtete er sich auf, stampfte mit den Füßen und schlang die Arme um seinen Körper, um die Kälte zu vertreiben. Sein Oberkörper war nackt und er fürchtete sich vor der kommenden Nacht. Seine einzige Waffe war ein Messer, das an einer bestickten Scheide an seinem Gürtel hing, sonst hatte er nichts dabei. Nicht einmal ein Täschchen mit Zunder und Feuersteinen, mit denen er ein Feuer entfachen könnte. Nichts!

Suchend sah er sich nach einigen niedrigen Kakteen um, die im hohen Gras kaum zu sehen waren. Er sammelte die stacheligen Früchte, die jetzt im Spätsommer bereits großteils verdorrt waren. Aber wenn man die Stacheln entfernte, konnte man doch noch ein wenig Flüssigkeit saugen. Er brauchte Wasser! Blitzim-Winter ahnte, dass es um sein Überleben ging, wenn er am nächsten Tag nicht endlich eine Wasserstelle fand. Anfangs hatte er gehofft, dass ihn die Spur des Ponys irgendwann zu einem Fluss führen würde, aber er hatte die Spur in der aufkommenden Dunkelheit verloren. Vielleicht könnte er die Fährte am nächsten Tag wieder aufnehmen?

Mit neuer Hoffnung grub er sich mit dem Messer ein Loch in den sandigen Boden, in dem er die Nacht verbringen wollte. Müde rollte er sich zusammen und schaufelte die lockere Erde wie eine wärmende Decke über sich. Trotz seiner Erschöpfung konnte er nicht schlafen, denn in der Dunkelheit hörte Blitz-im-Winter die Geräusche der nächtlichen Jäger. Mit dem Messer in der Hand lag er in seinem Versteck, lauschte auf das Krabbeln und Schnüffeln, den fast lautlosen Flügelschlag einer Eule und das hohe Kläffen der Kojoten.

In der Nähe schlug ein Nachtfalke eine Maus und Blitz-im-Winter zuckte sichtlich zusammen, als ihr schrilles Quieken plötzlich erstarb. Aber so war eben das Leben. Ein Falke fraß eben Mäuse.

Unwillig strich er sich über das Gesicht, wischte dabei eine Ameise fort, die sich auf seine Nase gesetzt hatte. Aber auch an seinen Beinen kitzelte es und er schüttelte sie hin und her, um die ungebetenen Quälgeister zu verscheuchen.

Er döste eine Weile, war vielleicht sogar kurz eingeschlafen, aber die unbarmherzige Kälte riss ihn unsanft aus seinen Träumen. Seine Lippen zitterten und er schlotterte am ganzen Körper. Es war so kalt! Noch war es dunkel, der kommende Tag nur an einem schwachen rötlichen Streifen am Himmel zu erahnen. Blitz-im-Winter rappelte sich hoch und fühlte seine Erschöpfung. Es fiel ihm schwer, die Beine zu bewegen und doch raffte er sich zu einem langsamen Trab auf, der seinen Körper erwärmen sollte. Seine Füße stolperten über den Boden, hatten nicht mehr die Kraft, sich mit der Leichtigkeit eines Hirschs zu bewegen, wie es sonst seine Art war. Hoh! Sein Volk, die Lakota, war schnell! Aber er hatte nur noch die Geschwindigkeit einer Schildkröte! Mehrmals drohte er zu stürzen, außerdem fasste der Schwindel nach ihm. Durst! Sein Körper schrie nach Wasser. Er musste den Fluss finden, an dem sein Stamm lagerte! Dann könnte er ihm folgen und irgendwann würde er vielleicht das Dorf finden. Aber wo war der rettende Fluss? Erschöpft ließ er sich ins Gras sinken, versuchte, die roten Flecken zu vertreiben, die vor seinen Augen tanzten. Längst hatte sich die Scheibe der Sonne über die Hügelketten geschoben und brannte nun mit ungebrochener Kraft vom Himmel herunter. Blitz-im-Winter spürte die Wärme auf seiner Haut, gleichzeitig peinigte ihn der Durst umso mehr. Er wusste, dass in einem der nächsten Täler Wasser zu finden wäre, aber er hatte die Entfernungen unterschätzt. Niemals hätte er das Pony so weit in die Ebene laufen lassen dürfen! Und niemals hätte er ihm so weit folgen dürfen! Warum hatte er nicht seinen Vater verständigt, damit er das flüchtende Tier wieder einfing? Aus Stolz? Aus Scham? Weil er einen Fehler nicht eingestehen wollte? Weil er vor seinen Freunden nicht zugeben wollte, dass ihm das Pony davongelaufen war? Wie unwichtig erschien ihm das nun! Alles, was nun noch zählte, war, das Dorf zu finden. Die Gemeinschaft! Mutter, Vater und Schwester! Oder seinen Onkel. Selbst seine griesgrämige Tante wäre jetzt ein willkommener Anblick! Sie hieß Steht-Groß und er mochte sie nicht besonders, aber im Moment wäre ihm jedes menschliche Wesen nur recht gewesen, selbst diese Tante.

Taumelnd erklomm Blitz-im-Winter einen weiteren Hügel und blickte in das Tal dahinter. Schon von oben konnte er erkennen, dass es dort kein Wasser gab und er seufzte enttäuscht. Der Boden war ausgetrocknet von der langen Hitze des Sommers und hatte alle Feuchtigkeit längst verschluckt. Ihm wurde schwindelig und schlecht. Die Landschaft verschwamm flimmernd vor seinen Augen und seltsame Gestalten erschienen vor ihm, doch wenn er genauer hinsah, waren es nur verkrüppelte Bäume und Büsche. Kurz hatte er das Gefühl, beobachtet zu werden, glaubte einen schwarzen Schatten zu sehen, der hinter einem Baum auf ihn lauerte. Oder war es nur ein Wolf, der ihn beobachtete und darauf wartete, dass er vor Erschöpfung zusammenbrach? Nicht aufgeben, mahnte er sich und wieder schlurfte er vorwärts, hatte nicht mehr die Kraft, die Füße zu heben. Nicht aufgeben, murmelte er vor sich hin, spürte den Wunsch, sich einfach hinzulegen und zu schlafen. Aber das wäre gleichbedeutend mit Tod. Er durfte nicht schlafen! Mit geschlossenen Augen wankte er weiter, blinzelte nur manchmal, weil seine Augen so brannten.

Deshalb hörte er den näherkommenden Reiter, bevor er ihn tatsächlich sah, spürte das leichte Beben des Hufschlags und die Erschütterung der Erde. Ein Reiter! Er verschwendete keinen Gedanken daran, dass es vielleicht ein Feind war, denn selbst ein Feind würde sehen, dass hier nur ein Kind war, das dringend Hilfe benötigte. Müde öffnete Blitz-im-Winter die Augen und versuchte die tanzenden Bilder in seinem Kopf zu ordnen. Dann erreichte ihn der Reiter und Blitz-im-Winter erkannte seinen Onkel Tschetan. „Onkel“, flüsterte er.

Nur ganz kurz flammte die Erleichterung in dem Gesicht des Onkels auf, weil er seinen Neffen endlich gefunden hatte, dann beugte er sich vorwurfsvoll zu ihm hinunter. „Der ganze Stamm ist auf der Suche nach dir!“

Blitz-im-Winter konnte nur nicken, zum Antworten war er zu schwach. Tschetan reichte ihm seine Hand, damit der Junge hinter ihm aufsitzen konnte und Blitz-im-Winter griff wie ein Ertrinkender nach der dargereichten Hand. Er wollte sich hochziehen, hinter seinem Onkel auf dem Pferd sitzen, doch seine Beine wurden weich und sein ganzer Körper wurde schlaff. Sein Gesicht rutschte gegen den warmen Bauch des Ponys, dann wurde alles schwarz um ihn herum.

Verblüfft hielt der Onkel den zusammensinkenden Körper des Jungen fest und zog ihn zu sich auf das Pferd. Kurz fühlte er das Fieber und die völlige Erschöpfung, dann hielt er Blitz-im-Winter behutsam wie ein Baby im Arm und riss sein Pferd herum. Im gestreckten Galopp jagte er durch das Tal, wusste, dass er sich beeilen musste, wenn er seinen kleinen Neffen retten wollte.

Der Onkel umrundete zwei weitere Hügel, erst dann wurde sein Galopp langsamer. Vor ihm erstreckte sich das Tal des Fetten-Gras-Flusses, des Little-Bighorn, an dessen Ufer die Zelte des Dorfes in einem weiten Kreis lagen. Viele Zelte waren mit bunten Tierzeichnungen oder Jagdszenen bemalt und vor den Tipis stieg der Rauch von den Kochfeuern nach oben. Kessel hingen über den Feuern, in denen das Essen schmorte. Es war ein Dorf der Lakota, wie man unschwer an den Bemalungen der Tipis und der Form der Zelte erkennen konnte. Auch die Lage des Dorfes und wie die Zelte aufgestellt waren, zeigte jedem Fremden, wer hier lebte und jagte.

Aufgeregt strömten die Menschen in der Mitte des Dorfes zusammen, um den Ankömmling zu begrüßen. Viele schlugen besorgt die Hand vor den Mund, als sie Blitz-im-Winter so leblos in den Armen seines Onkels sahen.

Tschetan trieb sein schweißüberströmtes Pony an ihnen vorbei und ritt direkt zum Zelt seiner Schwester. Sie hieß Uinohnah und war die Mutter von Blitz-im-Winter. Sie kletterte aus dem Zelt und schlug ebenso entsetzt die Hände vor den Mund, als sie ihr ohnmächtiges Kind erkannte.

„Mein Sohn!“, stöhnte sie entsetzt.

„Es geht ihm schlecht!“, mahnte Tschetan besorgt. „Ihr solltet den Medizinmann rufen!“

Im gleichen Augenblick kam bereits Traumpfeil angelaufen. Er war Tschetans bester Freund und der Vater von Blitz-im-Winter. Auch er wurde bleich, als er die schlaffe Gestalt seines Sohnes erkannte und hob seine Arme, um ihn in Empfang zu nehmen. „Wo hast du ihn gefunden?“, fragte er mit bangem Herzen.

„Nicht weit von hier! Er hätte es fast geschafft. Er war im Osten, dort, wo die Büffel sich im Frühjahr suhlen“, antwortete Tschetan mit ruhiger Stimme.

Er führte sein Pferd zu seinem Zelt und übergab es seiner Frau. Mürrisch nahm Steht-Groß das Pony am Zügel und entfernte sich, um es zur Herde zu bringen. Kurz hatten Tschetans Augen den Ausdruck eines Falken, ehe er auf seine Beute zustößt, doch dann wurde sein Blick wieder sanft. Falke, so war sein Name, denn auch er konnte blitzschnell zustoßen und seine Feinde in die Flucht jagen. Tschetan ging in sein Tipi, verbrannte etwas Salbei in einer Schale und betete für seinen Neffen Blitz-im-Winter, damit er schnell wieder gesund wurde.

Kapitel 2: Bärenkralle

Als Blitz-im-Winter erwachte, saß nur seine kleine Schwester neben ihm und spielte mit ihrer Puppe. Sie zählte erst drei Winter und galt somit noch als Baby. Sie lächelte ihn an und beugte sich flüsternd zu ihm hinunter: „Du hast lange geschlafen! Geht es dir wieder gut?“

Blitz-im-Winter antwortete nicht, denn er war ja schon groß und so schickte es sich nicht, mit seiner Schwester zu reden. Stattdessen tätschelte er beruhigend ihre Wange und schloss wieder die Augen, als Zeichen, dass er seine Ruhe wollte. Er war immer noch müde und erschöpft. Sein Kopf war so schwer und er konnte die Arme und Beine kaum bewegen. Er hörte, wie seine Schwester sich erhob und davonsauste. Wahrscheinlich würde sie gleich mit der Mutter zurückkehren.

Beruhigt blickte sich der Junge in der gewohnten Umgebung um. Er sah die Schlaffelle am Boden, die Gegenstände, die an den Tipiwänden hingen, die bunten Taschen aus Rohhaut, in denen seine Mutter die Vorräte aufbewahrte, und all dies erfüllte ihn mit Zufriedenheit. Er war heimgekehrt!

Der Wind bewegte die bemalten Lederplanen des Zeltes, sodass die Zeichnungen der Pferde fast lebendig wurden, die sein Vater vor einiger Zeit darauf gemalt hatte. Von draußen drangen die Geräusche des Lagers zu ihm herein. Alles klang so vertraut, so friedlich.

Blitz-im-Winter döste mit geschlossenen Augen, als er plötzlich spürte, dass jemand neben ihm saß. Blinzelnd sah er auf die Gestalt neben sich und erkannte Bärenkralle, den alten Medizinmann.

Mit seinen schwarzen Augen blickte der alte Mann auf den erschöpften Jungen und zog sein verwittertes Gesicht in runzelige Falten. Blitz-im-Winter wagte in der Gegenwart des Heiligen Mannes kaum zu atmen. Wo war seine Mutter, wo war sein Vater? Unsicher huschte sein Blick durch das Zelt, doch er war allein mit dem Heiligen Mann, der nun seine Trommel hob und sie im gleichmäßigen Takt schlug. Mit kraftvoller Stimme sang der Medizinmann ein Gebet und bat die heilenden Geister, die Krankheit und Schwäche des Jungen zu verscheuchen.

Er wiederholte das Lied viermal, dann legte er die Trommel wieder beiseite. Die Augen blitzten plötzlich vergnügt und mit einem Lächeln beugte sich Bärenkralle über den Jungen. Seine Hand legte sich sanft auf die Schulter von Blitz-im-Winter und drückte sie ermutigend. „Du warst weit weg, mein Sohn, aber nun wirst du bald wieder mit deinen Freunden spielen können! Aber vielleicht suchst du dir ein eigenes Pony. Ein Pony, das nur dir gehört und dir nicht davonrennt wie der Büffelläufer deines Onkels?“

Blitz-im-Winter presste beschämt die Lippen zusammen. Hunhunhe! Was würde sein Onkel sagen? Nur dunkel konnte er sich daran erinnern, dass ausgerechnet sein Onkel Tschetan ihn gefunden hatte. Der alte Medizinmann kicherte vergnügt und schien die Gewissensbisse des Jungen zu erahnen. Er machte eine beruhigende Handbewegung und meinte: „Mach dir keine Sorgen. Das Pony deines Onkels war längst heimgekehrt. Nur auf dich mussten wir ziemlich lange warten!“

„Wirklich? Es ist wieder da?“, wisperte Blitz-im-Winter. Es waren seine ersten Worte und seine Stimme war noch brüchig.

„Aber ja!“ Bärenkralle lächelte freundlich.

„Oh!“ Freude durchströmte Blitz-im-Winter und gab ihm die Kraft, sich ein wenig aufzurichten.

„Bleib noch liegen!“, warnte ihn Bärenkralle und drückte ihn wieder auf das Lager aus Büffelfellen zurück. „Du musst dich noch ausruhen!“

Gehorsam blieb Blitz-im-Winter unter der Decke und sah zu, wie der Medizinmann bedächtig seine Bündel packte. Endlich traten auch seine Eltern in das Zelt und hockten sich zu ihm an das Lager. Ihre Augen waren voller Erleichterung und Blitz-im-Winter schämte sich, dass er ihnen solche Sorgen bereitet hatte. „Ich habe nicht gut aufgepasst!“, versuchte er sich zu entschuldigen. Sein Vater schüttelte ernst seinen Kopf. „Nein, mein Sohn. Du warst unüberlegt. Ein Büffelläufer ist kein Pony für Kinder. Nun weißt du es!“

Blitz-im-Winter seufzte tief. Niemals wieder würde ihm sein Onkel oder überhaupt irgendein Krieger sein Pony anvertrauen!

Aber auch sein Ansehen unter den anderen Kindern war sicher ganz gewaltig gesunken. Ewig würden sie ihn mit dieser Geschichte ärgern.

Seine Mutter beugte sich mit einer Schüssel Suppe zu ihm und bot ihm einen Löffel voll an. Hohch! Nichts war schlimmer als sich von seiner Mutter füttern zu lassen. Er war doch kein Baby mehr! Wieder richtete er sich auf, übersah den warnenden Blick des Medizinmannes und nahm die Schüssel in die Hand. „Ich kann alleine essen.“

„Iss nicht zu viel, sonst musst du dich erbrechen!“, mahnte sein Vater freundlich.

Blitz-im-Winter nickte eifrig und aß nun langsam und bedächtig. Mit ruhigen Handbewegungen räumte seine Mutter einige Kleinigkeiten zur Seite, dann setzte sie sich auf ihren Platz und nahm eine Näharbeit in die Hand. Sie hatte noch kein Wort an ihn gerichtet, sondern zeigte ihre Besorgnis allein durch ihre warmen Blicke. Ihr Sohn war tapfer gewesen und das erfüllte sie mit Stolz und Freude. Er würde sich schnell erholen und allein das war wichtig.

Traumpfeil überreichte dem Medizinmann einige wertvolle Felle als Dank für die Heilung seines Sohnes. Mit einem zufriedenen Nicken verließ der Heilige Mann das Zelt und ließ die kleine Familie allein.

Mit ernster Miene setzte sich Traumpfeil zu seinem Sohn, seine Augen waren nun hart und unerbittlich. Er sagte nichts und das war vielleicht noch schlimmer, als wenn er mit seinem Sohn geschimpft hätte.

Traumpfeil zog sein Messer aus der bestickten Messerscheide und begann eine kleine Figur aus einem Stück Holz zu schnitzen. Wahrscheinlich würde es ein Spielzeug für seine Schwester Heller-Mond werden, denn Blitz-im-Winter fühlte sich eigentlich zu alt, um noch mit Spielzeug zu spielen. Er tollte lieber mit den anderen Jungen durch das Dorf, übte sich in Bogenschießen und Anschleichspielen. Sein Vater arbeitete schweigend, nur manchmal strich er eine Strähne seines langen, offenen Haares wieder nach hinten, damit es ihm nicht vor die Augen fiel. Sein Oberkörper war nackt und genauso braun wie der schmale Körper seines Sohnes. Er trug einen blauen Lendenschurz aus Stoff und selbst jetzt, in der Hitze des Sommers, fransenbesetzte Leggins und mit Perlen bestickte Mokassins. Das Gras stand hoch und ohne diesen Schutz aus ledernen Beinkleidern und Mokassins wäre die Haut mit blutigen Kratzern übersät oder man verletzte sich an den stacheligen Kakteen, die überall im Gras verborgen waren.

Blitz-im-Winter döste ein wenig und wurde gestört, als sein Onkel Tschetan plötzlich mit einem höflichen Hüsteln das Tipi betrat. Er trug all seine Waffen und Kleidung mit sich und überrascht beobachteten alle, wie er sie unwillig neben den Eingang warf. Er war sichtlich traurig und seufzte tief, als Traumpfeil ihn aufforderte, sich neben ihn zu setzen.

Tschetan warf einen unsicheren Blick auf Blitz-im-Winter und entschied dann, auch in Gegenwart des Kindes von seinem Unglück zu erzählen. „Steht-Groß, meine Frau, hat mich verlassen!“, erklärte er mit leiser Stimme.

„Hohch!“, wunderte sich Traumpfeil, und auch Blitz-im-Winter verzog unwillig seinen Mund. Er mochte seine strenge Tante sowieso nicht, aber es tat ihm leid, dass sein Onkel nun traurig war.

„Und nun?“, fragte Traumpfeil betroffen.

„Sie packt bereits ihre Sachen und kehrt zu ihrer Familie zurück“, meinte Tschetan tonlos.

Traumpfeil wusste, was das bedeutete. Tschetan hatte nun keine Bleibe mehr, denn das Tipi gehörte der Frau und sie würde es mitnehmen, wenn sie zu ihrer Familie zog. Traumpfeil wedelte einladend mit seiner Hand. „Du kannst gern bei uns wohnen!“

Tschetan schüttelte seinen Kopf und schlug das Angebot aus. „Nein, ich gehe in das Tipi meiner Eltern. Linke-Hand und Wehende-Decke werden für mich sorgen, bis ich wieder ein eigenes Tipi besitze. Vielleicht ahnt meine Schwester meinen Wunsch nach einem eigenen Zelt?“ Sein Blick streifte kurz seine Schwester, dann sprach er wieder mit Traumpfeil. Es schickte sich nicht für einen Mann, mit seiner Schwester zu reden.

Blitz-im-Winter lauschte der Unterhaltung der Erwachsenen, sagte aber nichts. Kinder warteten, bis sie angesprochen wurden und plapperten nicht dazwischen. Er machte sich seine eigenen Gedanken und freute sich darauf, seinen Onkel nun öfter im Tipi seiner Großeltern anzutreffen. Ohne diese griesgrämige Tante. Vielleicht hatte Tschetan ja nun mehr Zeit für ihn und nahm ihn mit zur Jagd. Dann dachte er an das entlaufene Pferd und sein Gesicht verdüsterte sich. Niemals würde sein Onkel ihn zur Jagd mitnehmen! Nicht nach dieser Unachtsamkeit!

Er erschrak sichtlich, als sein Onkel tatsächlich das Wort an ihn richtete: „Geht es dir wieder gut?“ Wahre Sorge klang in seiner Stimme.

„Mhh“, flüsterte Blitz-im-Winter.

„Vielleicht nehme ich dich in den nächsten Tagen mit zur Jagd?“

Blitz-im-Winter schwindelte vor Erleichterung. Sein Onkel war nicht mehr böse auf ihn! Oh, es tat so gut! „Mhh!“ Er strahlte überwältigt vor Freude.

„Dann soll es so sein! In den nächsten Tagen hole ich dich ab! Vielleicht finden wir Kaninchen oder einen Waschbären?“

Freundlich drückte Tschetan seinem Neffen die Schulter, dann wandte er sich wieder Traumpfeil zu. „Die Späher haben die Spuren von Feinden entdeckt. Wahrscheinlich Crow, die es auf unsere Ponyherde abgesehen haben!“

Traumpfeil verzog unwillig die Augenbrauen und schüttelte besorgt den Kopf. „Haben die Späher schon mit Zwei-Pferde, unserem Häuptling, geredet?“

„Ja, Zwei-Pferde hat für heute Abend eine Ratsversammlung einberufen. Er will überlegen, ob wir unser Dorf verlegen.“

„Hohch!“, schimpfte Traumpfeil empört. „Wieso sollten wir vor diesen feigen Crow davonlaufen?“

„Weil es vielleicht klug ist, unsere Pferde vor ihnen zu verstecken. Wir brauchen sie für die Jagd!“, betonte Tschetan.

„Außerdem sind wir sehr nahe bei den Jagdgründen der Crow“, gab Traumpfeil nun doch zu bedenken.

„Wir sind bereits in den Jagdgründen der Crow!“, betonte Tschetan. „Sie werden sich das vielleicht nicht gefallen lassen und uns vertreiben!“

Traumpfeil senkte den Kopf und dachte darüber nach. Keiner wollte den Kampf, denn zu wichtig war die bevorstehende Büffeljagd, damit sie im Winter genug zu essen hätten. Die letzten Winter waren schwer gewesen, auch, weil die Büffelherden immer weniger wurden. Der weiße Mann drängte in das Land der Lakota und das Wild nahm spürbar ab. Überall schossen die Siedlungen der Weißen aus dem Boden, Schienen für das eiserne Ross wurden verlegt und weiße Jäger erlegten die Büffel in solchen Mengen, dass manchmal das Gras der Prärie blutdurchtränkt war. Oft ließen sie das Fleisch in der Sonne verfaulen und nahmen nur die Zunge.

Für Blitz-im-Winter waren diese Dinge unbegreiflich, denn der Büffel und alle anderen Tiere waren heilig. Man durfte sie nur erlegen, wenn man das Fleisch benötigte. Aber ein Tier zu töten, um dann das Fleisch verfaulen zu lassen, war schlecht.

Traumpfeil ließ sich von seiner Frau den Pfeifenbeutel geben und zog die Pfeife hervor. „Wollen wir rauchen?“

Tschetan nickte lächelnd und lehnte sich wieder entspannt gegen die Rückenstütze. Seine Beine streckte er gemütlich nach vorne und schlug sie übereinander. Auch er trug schön bestickte Leggins und Mokassins. Sie waren aber nicht von seiner zänkischen Frau gemacht worden, sondern von seiner Schwester, die auf diese Weise ihre Liebe zu ihrem Bruder zeigte.

Schweigen entstand, als Traumpfeil bedächtig die Pfeife entzündete und den Rauch nach oben blies. Dann reichte er die Pfeife an Tschetan weiter, der ebenfalls einige Züge nahm. Ihre Gedanken beschäftigten sich mit der Jagd und anderen wichtigen Dingen.

Kapitel 3: Wolfspelz

Am nächsten Morgen steckte Otter sein Gesicht zum Zelteingang herein und sah grinsend nach dem Freund. „Hoka! Kommst du mit zum Schwimmen oder muss dich deine Mutter noch baden wie ein Baby?“