Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Eine Milieustudie oder Realdoku aus dem wahren Leben. Der Leser ist eingeladen, eine Geigerin auf ihrem Lebensweg zu begleiten, und an den Freuden und Dramen zu partizipieren, die den Juni 1998 in einen Roman verwandeln sollen. Das Leben selber führt Regie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 166

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für Dich!

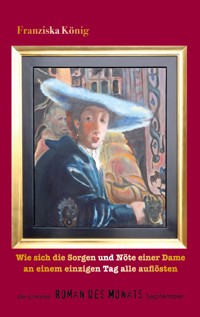

Franziska (Kika) im Jahre 1998 in einem Fotomaton in Wien

Aus dem Leben einer Geigerin

Unser Leben währet 840 Monate und wenn es hoch kommt, so sind´s 960.

Monate, die sich im Nachhinein in schlanke bis vollschlanke Romane verwandeln.

Willst Du mich einen Monat lang begleiten?

Die meisten Vorkömmlinge finden sich im Personenverzeichnis am Ende des Buches

Hier die Familie vorweg:

Opa, Dichter, Denker und Rentner in Österreich (*1909)

Oma Mobbl, Pianistin und Ehefrau des Vorhergehenden (*1910)

(Die Großeltern mütterlicherseits)

Oma Ella, Großmutter väterlicherseits in Grebenstein (*1913)

Buz (Wolfram), unser Papa (*1938) Professor für Violine an der Musikhochschule in Trossingen

Rehlein (Erika), unsere Mutter (*1939)

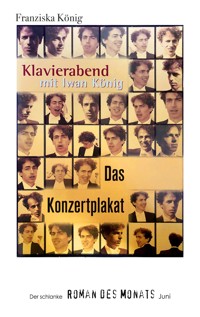

Ming (Iwan), mein Bruder (*1964)

Lindalein, unsere Kusine aus Amerika, die von 1997 bis Anfang 2000 bei uns in Europa lebte

Ein Buch ohne Vorwort. Du kannst gleich anfangen zu lesen…

Inhaltsverzeichnis

Juli 1998

Mittwoch, 1. Juli

Donnerstag, 2. Juli

Freitag, 3. Juli

Samstag, 4. Juli

Sonntag, 5. Juli

Montag, 6. Juli

Dienstag, 7. Juli

Mittwoch, 8. Juli

Donnerstag, 9. Juli

Freitag, 10. Juli

Samstag, 11. Juli

Sonntag, 12. Juli

Montag, 13. Juli

Dienstag, 14. Juli

Mittwoch, 15. Juli

Donnerstag, 16. Juli

Freitag, 17. Juli

Samstag, 18. Juli

Sonntag, 19. Juli

Montag, 20. Juli

Dienstag, 21. Juli

Mittwoch, 22. Juli

Donnerstag, 23. Juli

Freitag, 24. Juli

Samstag, 25. Juli

Sonntag, 26. Juli

Montag, 27. Juli

Dienstag, 28. Juli

Mittwoch, 29. Juli

Donnerstag, 30. Juli

Freitag, 31. Juli

Personenverzeichnis

Juli 1998

Mittwoch, 1. Juli

Aurich

Teile der Sonne arbeiteten sich aus dem verquollenen Wolkengebräu. Gegen Abend Auflockerung, schließlich wunderschön

Buz war mit dem Nachtzug aus Süddeutschland herbeigereist und hatte vor 25 Minuten den Bus in Leer bestiegen. Jeden Moment würde er in Aurich eintreffen, und das emsige, stets um das Wohl der Anderen bedachte Rehlein radelte zur Bushaltestelle, um den Ankömmling willkommen zu heißen. Ich deckte derweil den Frühstückstisch, und die Erwachsenen brachten wenig später frische Brötchen und Salabim (einen Schokobrotaufstrich für Kleinkinder von äußerst zäher und schwerer Konsistenz) mit. Alsbald setzten wir uns zu einem behaglichen Frühstück nieder. Ein reifes Ehepaar im Spätsommer des Lebens mit einem Nesthocker - wie einst der Onkel Otto einer war.

Buz berichtete von den Geigenprüfungen in der Musikhochschule: Sein bayrischer Meisterschüler Florian sei zu Beginn noch etwas staksig zu Werke gegangen: Einem Füllen gleich, das sich erstmals auf seine dünnen Beinchen wuchtet, um jedoch alsbald übermütig damit herumzuspringen.

Auf dem Prüfungspodest stehend, den mißmutig scharfgestellten Argusohren der Kommission erbarmungslos ausgeliefert, wurde der Florian von Minute zu Minute mutiger, und so reichte es ihm gerade noch zu einer „Eins mit Bedenken“, die man dem Professor Hahmann verdanke, der der Meinung ist, die „Eins in ihrer reinen Form“ solle ausschließlich einem wahren Genie vorbehalten bleiben. (Hahmann in pseudobescheidener Hocharroganz: „Sie sprechen hier von den großen Genies. Aber was ist mit Ihnen und mir und 99,9 % unserer Studenten?“)

Jetzt wird der Florian im Orchestergraben der Bayerischen Staatsoper verschwinden. Er löst sich in eine Erinnerung auf, die man in eine Schublade legt und vergisst.

Buz fuhr in seinen Schilderungen fort:

Die Simone habe einfach fantastisch gespielt und, wenn auch in einem anderen Studiengang, eine glatte Eins bekommen. Arg hat es leider die hübsche Colette erwischt: Eine beschämende 2,5 für ihre historisierte Interpretation der Schumann Sonate in d-moll!

Sie sei empört gewesen.

Da wurde ich von einer Riesenwoge Anteilnahme überschwappt und erwog, der hübschen Colette ein kleines Brieflein zu schreiben.

Professor Kraitz habe sich auf der geistigen Ebene eines Sandkastenkindes über die Darbietung von Colettes Schönberg-Fantasie ausgelassen. Schon mit drei Jahren habe er das Werk in einer Interpretation von Rudolf Kolisch erlebt, brüstete er sich.

„Und seither nie wieder!“ habe der Professor Hahmann auf verletzende Weise leise gemurmelt und Buz dazu beifallsheischend und verbindend angeschaut, solcherart, als habe er Buzen die Worte aus dem Munde genommen.

Über Herrn Reimer, den Direktor, gab´s leider nur und ausnahmslos Schlechtes zu berichten: Nachdem eine Koreanerin sehr gut gespielt hatte, dackelte oder trottelte er im Pulk der Geschworenen einfach so an ihr vorbei, als hätte sie gar nicht gespielt.

Beim Mittagessen sprachen wir darüber, daß der Ivo, der zweite Geiger in Buzens Streichquartett, eine einjährige Auszeit nehmen wollte, um als Liedtexter und Komponist endlich berühmt zu werden. Doch daraus wurde nichts. Die Menschen zeigen kein Ohr oder haben keine Zeit für seine Poesie. Ivo ist wieder in den Trott der Musikschule eingezwackt.

Rehlein hat heut an einem Infobus, der einfach so dastand, erfahren dürfen, daß ihre Rentenbewilligung zum 60. bewilligt wird, auch wenn Rehlein bis zu ihrem 63. Geburtstag leider nur ganz wenig Geld bekommt. Doch wenn sie weiterhin ihre Sargnägel bekloppen würde, dann wäre sie womöglich in einem Jahr schon tot, und es gäbe überhaupt keine Rente mehr, argumentierte Rehlein. So aber kann Rehlein sich hoffentlich auf einundvierzig wunderschöne Jahre freuen und zum Hundertsten schreibt dann ein Mitarbeiter der „Ostfriesischen Nachrichten“, der zur Stunde noch gar nicht geboren ist, etwas klischéebehaftet über Rehlein: „Hundert Jahre und kein bißchen leise…“

Nach dem Mittagessen war Rehlein so rührend drum besorgt, daß unser Paba sich ein wenig hinlege, während wir beide spazieren gehen sollten, auf daß unser Familienoberhaupt seine Ruhe habe.

Unterwegs busselte ich beständig auf Rehlein ein, weil ich so begeistert war.

„Rehlein, du warst nicht nur mein Milchquell. Du bist mein Glücksquell!“ rief ich aus.

Am Nachmittag bastelte ich an einem Geburtstagsbrief an den Onkel Andi herum. Die Arbeit, die die Meisten unter uns so gerne vor sich herschieben - die schriftliche Zwiesprache mit einem Onkel - hahaha, falsch! Das Anmonologisieren - machte mir zunächst großen Spaß, da sich kurzzeitig ungeahnte sprachliche Virtuositäten in mir freisetzten, die dann jedoch am Ende der ersten Seite abrupt versiegten.

Unser Abendessen an einem sonnendurchfluteten Abend fand in innigster Harmonie statt. Einmal raunte mir Rehlein zu, daß sie das Gefühl habe, Buz gehöre uns wieder.

Umrahmt wurde die Mahlzeit von Mings Goldbergvariationen auf CD.

Zu meinem Knoblauchgenuß bemühte ich ein Schillerzitat: „Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang“, denn kaum hatte ich das Brot mit dem gehobelten rohen Knoblauch zuende gegessen, da setzte die Reu ein, daß ich nun den ganzen Abend lang nach Knoblauch müffeln würde.

Nach dem Abendessen besuchten Buz und ich die Familie Martin.

Mutti Christiane, die sich soeben an der Geige abgemüht hatte, legte das Gehölze freudig in den Kasten zurück, als sie ihren Schwarm Buz gewahrte, der von außen leise ans Fenster des Musikzimmers gepocht hatte. (Extra leis, um die junge Mutti nicht beim Üben zu molestieren, haha!)

Wir setzten uns in den Garten, alberten auf oberflächliche Weise herum, und hie und da huschte ein kleines Regenwolkenbaby über den ansonsten makellos blauen, langsam eindämmernden Himmel.

Donnerstag, 2. Juli

Verquollen

Leider hat meine uneheliche Exschwägerin Gerlind auf meine letzten beiden Briefabbos überhaupt nicht mehr reagiert. Sie, von der es heißt, sie mache dieser Tage mit ihren Kindern Urlaub auf Baltrum, scheint uns mit der Zeit, und bedingt durch die räumliche Entfernung, als greifbarer Mensch förmlich durch die Finger gerieselt.

Heut, wie am zweiten eines jeden Monats, mußte ich mich um mein Abbo für meine Kommilitonin Margarethe kümmern. Ich nahm den Schreibblock zur Hand und schrieb einfach drauf los: Von Backfisch zu Backfisch breitete ich einen Teil meines derzeitigen Scherzrepertoriums vor ihr aus. Mich nicht ganz sicher fühlend, ob ich das Ganze vielleicht schon mal geschrieben habe.

Hernach telefonierte ich mit meiner Telefonfreundin Frau Kettler in Basel, die an einem Hexenschuss laboriert. Dies, seitdem ein Aushängeschild ihrer pädagogischen Bemühungen, Frau Watanabe, beim internen Klassenabend, der als Generalprobe für die Prüfung gedacht war, so entsetzlich gespielt hat. Auf schauderhafteste, unmenschliche Weise habe sie auf dem Cembalo herumgewütet, solchermaßen, als wolle sie die gefallenen Töne auffressen, um sie hernach wieder auszuspeien. Nachdem der letzte Ton verklungen war, habe man das Gefühl gehabt, einem Massaker beigewohnt zu haben.

„Da bin ich ganz krank geworden!“ erzählte Frau Kettler niedergeschlagen.

Buz war zum Frühstück wieder so bezaubernd. Interessiert lauschten wir meiner frisch aufgenommenen E-Dur Partita und engagiert, wie es nur eine echte Mutter kann, hat Rehlein kleine gelbe Pickerl auf die sieben CDs meiner vierten Staffel gepappt, damit man später weiß, daß es die vierte ist: Juni 98.

Um elf Uhr verließ ich das Haus, um Buzens Schülerin Mareeke zu unterrichten. Ein Name, der sich für mein Ohr ausnimmt, wie plattgebügelte Sommersprossen.

Auf dem Weg zur Musikschule machte ich mir Gedanken für Frau Kettler. Ich stellte einfach Überlegungen mit ihrem Kopf an, statt mit meinem eigenen, der mir doch wahrscheinlich am liebsten den Kopf zurechtrücken würde - auch wenn er selber der Kopf ist?

„Geht dich doch nichts an! Kümmere dich lieber darum, daß sich die Mareeke auf dem Klavier verbessert!“ Stattdessen dachte ich über Frau Kettlers Feindschaft mit der Kollegin Hussel, einer solargedörrten Dame, nach. Diese intri- und arrogante Dame ärgert Frau Kettler so sehr, daß sie einfach keine Ruhe findet. Sie findet so lange keine Ruhe, bis Frau Hussel gestorben ist. Dies kann bei einer etwa 43-jährigen Dame aber noch dauern. Die bösartige Feindschaftsspirale dreht sich immer schneller in die Höh´ und droht entsetzliches Unheil anzurichten.

Die Damen liegen nachts schlaflos im Bett und denken je: „Ich werde erst meine Ruhe finden, wenn eine von uns beiden tot ist, und eigentlich sehe ich für mich selber noch keine Veranlassung abzutreten.“

Dann dachte ich an den amerikanischen Lebensgestaltungsführer, den ich unlängst in Händen hielt:

„Man soll Hass in Liebe umwandeln!“ wird man darin mit dem Zeigefinger bewedelt.

Von 11.30 - 12.15 gab ich mich pädagogisch der nunmehr 18-jährigen Mareeke hin. Das schlaksige und leicht gekrümmte Fräulein mit einer etwas regentrüben Ausstrahlung fingerte ungeschickt an einer Clementi-Sonatine herum. Ich fühlte mich beklommen und frug mich während dem Lauschvorgang (Beamtendeutsch), ob die bienenhafte Mareeke bei den Männern wohl sehr umschwärmt ist?

Das rumfingernde Fräulein verbreitete einen Riesenstress wegen Nichtigkeiten. Als Kenner konnte man hie und da vorausahnen, daß sie sich gleich vertippen würde. Und dann rief sie ganz erschüttert aus: „Nej. Das kann ich irgenwie nich!“

Nach rund 14 Minuten ist mir schon fad gewesen, aber tapfer saß ich die vollen 45 Minuten ab und trödelte schließlich heim. Verbindend hatte ich Rehlein zuvor davon in Kenntnis gesetzt, daß ich nach dem Unterricht zu trödeln pflege, so daß es locker halb zwei werden könne, bis ich wieder am heimischen Herd aufscheine.

„Das brauchst du wahrscheinlich!“ hatte Rehlein so süß gesagt.

In der Tat lief ich sehr langsam und drohte in der Fußgängerzone gar zum völligen Stillstand zu kommen.

Durch die Fockenbollwerkstraße fuhr Herr Berke im Auto. Herr Berke hatte gerade zuendegewunken, und ich frug mich, ob sein Gewinke wohl mir gegolten hat, da er in einem Verlegenheitsturbotempo von dannen fuhr, das darauf schließen ließ, daß eine zwischenmenschliche Herzlichkeit unerwidert und verlegenstimmend im Raum stehengeblieben war.

Wieder daheim:

Der Hinnerk hatte die Oben-Ohne-Fotos geschickt, die er von Rehlein geschossen hat. Ihm als Fotografen ging es primär um jenen Ausdruck im Gesicht - einer Mischung aus Koketterie und liebenswerter Verschämtheit - den man künstlich nicht so recht hinbekommt. Der Hinnerk hatte die Bilder so rührend diskret verpackt.

Auf dem ovalen Tisch lagen ein paar Blätter, die Rehlein für mich kopiert hat: Herr Seybold in Dirigierpose.

Die Prospekte für unseren „Musikalischen Sommer“ waren ebenfalls eingetroffen, und interessiert blätterten wir darin herum.

Auf einem Foto vermeinte Buz Vladimir Spivakow auszumachen - einen Geiger, der von Frau Leonskaja nicht leiden gekonnt wird, da er erstens mit aggressivem und doch dünn wirkendem Ton zu spielen pflegt, und zweitens höchst arrogant sei.

„Du spielst ja bald wieder mit einer Mohrin!“ sagte Buz betont beiläufig, da seine Exe Hilde sich zu seinem Leidwesen mit einem Mohren liiert hat. „Vielleicht ist ja schon bald ausgemohrt!“ versuchte ich auf die liebe begütigende Art einer älteren Dame Frohsinn herbeizufächeln, der Buz wieder froh stimmen sollte.

„Ach, ist mir egal!“ sagte Buz auf eine für ihn gänzlich untypische Weise, „red nicht mehr davon!“ Es wirkte so, als wolle er das leidige Kapitel „Hilde“ nun ein für allemal zuklappen und in den Orkus unliebsamer Erinnerungen hinabspülen.

Nun beschmökerte auch ich die neue Broschüre: „Das Krankenhaus steht nicht nur am Rande der Stadt, sondern auch des Ruins“, las man über das Singspiel „Romanze in Mull“ von meinem Nachbarn Frank G., einem sog. „Kommüdiän“, wie es auf neuschwachhochdeutsch heißt.

Mittags beschlich mich ein undefinierbares Grausen:

Die dunkelgraue Bewölkung wirkte so streng wie ein Berggeist, der einen böse anschaut und den Zeigefinger zu einer ernsten Ermahnung ausfährt. Es knarzte im Gebälk und dann schien jemand an der Tür zu ruckeln. Aber es war der Sturmwind selber, der mir einen Besuch abstatten wollte.

Bald schon kehrte Buz nach Hause und nun hörte man ihn das so wunderbare, wie auf ihn selber zugeschnittene Horntrio von Brahms üben.

„Du mußt es mir beibringen!“ sagte Buz auf entzückende Weise, da ich dieses göttliche Werk vor einigen Jahren einmal aufgeführt habe.

Heute erwarteten wir Ming und Linda. Voller Vorfreude konnten wir den Besuch überhaupt nicht mehr erwarten. Ganz besonders freute ich mich auf das Gelächter, wenn ich den jungen Leuten Herrn Seybold in Dirigierpose präsentiere.

Buz und Rehlein fuhren je auf dem Rad zur Bushaltestelle, ich hüpfte hinterher, und wir begegneten den Weitgereisten bereits auf halber Höh.

Das Wiedersehen verlief derart innig und herzlich, als handele es sich bei den beiden um totgeglaubte Rußlandheimkehrer.

Ming amüsierte sich köstlich über das Seybold-Bild. Er spielte uns die Mondschein-Sonate von Beethoven so aufregend vor, wie man sie überhaupt noch niemals gehört hat. Auch für den Mondschein gilt: Stille Gewässer sind tief.

Zum Abendessen gab es warmen Rettich, und wir waren alle drum bestrebt, unser gesamtes Repertorium an köstlichen Anekdötchen, die sich in letzter Zeit angesammelt haben, anzubringen, auszubreiten und dröhnendes Gelächter abzusahnen.

Ming interessierte sich vorallendingen für die Prüfung von der hübschen Colette:

„Jetzt, wo sie der magischen Sogwirkung vom Professor Kebap erlegen ist, spielt sie analytisch, und so etwas gefällt der breiten Masse nicht!“ begründete ich die demütigende Note in gänzlich wertungsfreiem Tonfall. „Vielleicht liegt die Wurzel der Note aber auch daran, daß sie die anderen Professoren alle abblitzen ließ?“

Wir spaßten noch darüber, daß Colettes erste Tochter vielleicht Anna-Liese genannt wird.

Freitag, 3. Juli

Zum Teil sehr düstre Wolken. Als ich mit der Linda zum Briefkasten lief, um den Brief an die Simone einzuwerfen, bemühten wir gar den Schirm

Zu früher Stund saß ich bereits am Tisch und schrieb an meinem Briefabbo für meine Freundin Simone.

Als ich wenig später im Duschhäusl stand und es grad nicht erwartete, hat mich Ming plötzlich nach Art einer Krabbe in den Po gezwackt. Wenig später frug mich Rehlein, welches wohl mein Handtuch sei? Ich hatte es mir aber nur ein bißchen gemerkt, und dieses bißchen reichte nicht aus.

„Ich nehme immer die Handtücher der Verwandten, um den Verwandten nahe zu sein!“ erklärte ich. „Das Schöne bei uns ist ja, daß es kein „mein“ oder „dein“ gibt, sondern nur ein „unser“. Also grad umgekehrt wie beim Dr. Dressler und seinem „Schätzelchen“ (in der „Lindenstraße“), wo´s ja leider kein „wir“ mehr gibt!“ plapperte ich für eine bald 36-jährige reichlich seltsam auf meine kleine Mama ein.

Beim Frühstück erzählte Ming, daß Gerlinds noch junger und ungefestigter Ehemann Fritz unlängst beim Probespiel für das Europäische Kammerorchester aus großem Lampenfieber heraus ein wenig jämmerlich gespielt habe. Doch am meisten hat Ming die mangelnde Selbsterkenntnis erschüttert.

„S´woar eh ganz guat, oda??“ habe er unbekümmert ausgerufen, nachdem die Schmach so langsam abzuperlen begann.

Gerlinds Mutti habe sich in Wien, wo sie eigentlich ihre kranke Tochter pflegen wollte, einen Virus eingefangen und mußte ins Krankenhaus. Die Gerlind selber sei sehr krank. Ein Leiden, von dem niemand so recht zu sagen vermag, wo es herrührt, auch wenn allgemein gemunkelt wird, es sei seelisch bedingt. Der ganze Körper mit juckenden Inseln übersät, so daß die arme Gerlind nachts gar nicht weiß, wie sie sich betten soll.

Die Geige, die sich der Fritz für 300 000 Mark gegönnt hat, sei nichts Besonderes. Der Fritz klingt darauf nicht anders, als mit seiner alten Geige, und die Gerlind jammert dem saftigen Erbe hinterher.

Ich übte für das Konzert in Öschlbronn und besonders am Schubert Rondo bleibt man so lange kleben, weil man an jeder Ecke denkt, man solle es noch gründlicher üben.

Zu Mittag gab´s äußerst pikant gewürzte röhrchenförmige Nudeln.

Ich begann mein Abbo an die Margarethe und schrieb wie folgt: Daß ich morgens dächte: „Was man mit diesem Tag alles anfangen könnte!“ Beispielsweise sich ins hohe Gras zu legen, so daß man nicht mehr gesehen wird. Sich von Zefirwind und Vogelgezwitscher umhüllen zu lassen, und dabei einzuschlummern.

Der Schlummer als solcher war in der Tat ein zentrales Thema des Tages, denn kaum hatte ich den höchst poetischen Brief zuendegeschrieben, gefaltet, einkuvertiert und mit einer Marke beklebt, da legte ich mich in Mings Zimmer zu einem Umschlummer nieder.

Die berührenden Klänge aus den Goldbergvariationen, von der Linda kunstvoll auf dem Klavier gespielt, hatten mich in eine schwermütig nostalgische Stimmung versetzt.

Mittags radelte ich zum Heimatmuseum, um die übriggebliebenen Karten für Mings Konzert abzuholen. Rehlein hatte fünfzig Karten hingebracht, und ganze 18 sind verkauft worden. Ich hätte meinen Lieben daheim doch so gerne eine Riesenfreude bereitet und Tausende überbracht! Stattdessen: Lumpige 410 Mark.

Auf jener Straße, die zum Optiker führt, begegnete ich dem jungen Cellisten Marcel mit seiner Frau Heidi, die die kleine Johanna im Kinderwagen vor sich herschob. Ich erschrak: Die Heidi (zwei Jahre jünger als ich), trägt mittlerweile eine völlig ergraute Glühbirnenfrisur, die ihr den Anstrich einer reifen Pfarrfrau verleiht.

Nach einer außerordentlich herzlichen Begrüßung verbot es sich, gleich weiterzulaufen.

Die kleine Johanna durfte für zwei Mark in einer am Eck stehenden Kindereisenbahn mitfahren, und das appetitliche kleine Ärmchen wunk so entzückend aus dem bunten Waggon heraus. Auf dem süßen Kindergesicht leuchtete uns pures Glück entgegen. Bloß haben die Erwachsenen leider nicht so recht hingeschaut, denn zwei weitere Herbeikömmlinge waren hinzugetreten: Buz, der in seinem grünen Wams mit dem Fahrrad in den Feierabend strebte, und die Christiane, die schon wieder Ausgang von der Ehe hatte.

Allgemein blätterte man sehr interessiert in der neuen Broschüre vom Musikalischen Sommer, die der stolze Buz immer bei sich trägt.

Ich besuchte den Optiker. Der eingerunzelte desillusioniert wirkende Herr reichte mir gar die Hand, doch in seiner Aura werde ich merkwürdig schwach. So sehr, daß ich kaum die Kraft verspüre, einen einmal begonnenen Satz auch anständig weiterzuführen.

Ming hat am Abend bei der Familie des Deutschlehrers, Herrn Schreiber, eine Generalprobe für sein Konzert abgehalten. Er entschwebte unserem Leben und kehrte erst zum Abendessen wieder zurück.

Dem Lindalein erzählte ich, daß Herr Schreiber zwar eine große Familie habe - vier Töchter und einen Sohn - und doch inmitten seiner Großfamilie ein wenig einsam wirke. Wenn sich denn mal ein Gast dorthin verirrt, so mag er diesen Gast gar nicht mehr ziehen lassen, und es fehlt nicht viel und er versteckt ihm die Schuhe.

Abends schauten wir uns einen bewegenden Film von Ingmar Berman an: „Nur einen Sommer lang“, (über eine Liebe, die nur einen Sommer währte - bis der Tod sie schied). Nachdem das Liebesdrama verebbt war, regte ich an, daß wir zum Ausgleich nun das „Lachspiel“ spielen sollten. Jenes lustige Spiel, wo man einen Wettkampf ausfechtet, wer einem durch Späße und Grimassierungen wohl am schnellsten zum lachen bringt? Und wenn die Stimmung dann aufgeheizt ist, so zerrupft es einen schon bei harmlosen Kleinigkeiten vor johligem Vergnügen.

Buz lag auf seinem Bett und war anschmiegsam wie der Onkel Hartmut.

Samstag, 4. Juli

Weißwölkig und unauffällig

Am Morgen fühlte ich im Bett nichts als graue Deprimanz solcherart, als würde man von grauen nassen Tüchern bewatscht.

Rehlein wiederum zieht morgens immer ein ganzes Programm durch: Zum Beispiel pflegt sie sich mit einem Rubbelband den Rücken zu schrubben.

Alles, was Andere scheinbar mühelos bewältigen, kam mir vor, als läge es hinter sieben Hügeln - unerreichbar.