Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Eine Milieustudie oder Realdoku aus dem wahren Leben. Der Leser ist eingeladen, eine Geigerin auf ihrem Lebensweg zu begleiten, und an den Freuden und Dramen zu partizipieren, die den Januar 1998 in einen Roman verwandeln sollen. Das Leben selber führt Regie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 179

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für Dich!

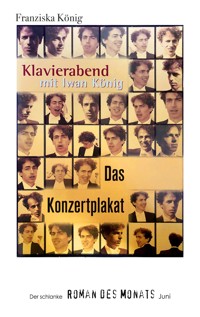

Franziska (Kika) im Jahre 1998 in einem Fotomaton in Wien

Aus dem Leben einer Geigerin

Unser Leben währet 840 Monate und wenn es hoch kommt, so sind´s 960.

Monate, die sich im Nachhinein in schlanke bis vollschlanke Romane verwandeln.

Willst Du mich einen Monat lang begleiten?

Die meisten Vorkömmlinge finden sich im Personenverzeichnis am Ende des Buches

Hier die Familie vorweg:

Opa, Dichter, Denker und Rentner in Österreich (*1909)

Oma Mobbl, Pianistin und Ehefrau des Vorhergehenden (*1910)

(Die Großeltern mütterlicherseits)

Oma Ella, Großmutter väterlicherseits in Grebenstein (*1913)

Buz (Wolfram), unser Papa (*1938) Professor für Violine an der Musikhochschule in Trossingen

Rehlein (Erika), unsere Mutter (*1939)

Ming (Iwan), mein Bruder (*1964)

Lindalein, unsere Kusine aus Amerika, die von 1997 bis Anfang 2000 bei uns in Europa lebte

Ein Buch ohne Vorwort. Du kannst gleich anfangen zu lesen…

Inhaltsverzeichnis

Januar 1998

Donnerstag, 1. Januar

Freitag, 2. Januar

Samstag, 3. Januar

Sonntag, 4. Januar

Montag, 5. Januar

Dienstag, 6. Januar

Mittwoch, 7. Januar

Donnerstag, 8. Januar

Freitag, 9. Januar

Samstag, 10. Januar

Sonntag, 11. Januar

Montag, 12. Januar

Dienstag, 13. Januar

Mittwoch, 14. Januar

Donnerstag, 15. Januar

Freitag, 16. Januar

Samstag, 17. Januar

Sonntag, 18. Januar

Montag, 19. Januar

Dienstag, 20. Januar

Mittwoch, 21. Januar

Donnerstag, 22. Januar

Freitag, 23. Januar

Samstag, 24. Januar

Sonntag, 25. Januar

Montag, 26. Januar

Dienstag, 27. Januar

Mittwoch, 28. Januar

Donnerstag, 29. Januar

Freitag, 30. Januar

Samstag, 31. Januar

Personenverzeichnis

Januar 1998

Donnerstag, 1. Januar

Ofenbach (ein Dorf in Niederösterreich)

Blass und neblig

Die guten Vorsätze stapelten sich neben meinem Bett, und ganz oben lag der Vorsatz Nummero eins:

Sich täglich früh und mit der gebotenen Frische in einen neuen Tag zu erheben.

Vorsatz Nummero zwei:

Leibesertüchtigung praktizieren, um dem unaufhaltsam nahenden Alter eine lange Nase zu drehen.

Ich erhob mich somit früh, froh und frisch, stieg in die bereitgelegten Kleidungsstücke und joggte augenblicklich los.

In fahlem Nebel huschte ich durch´s Dorf, um den Hügel zur Kapelle im Schwung zu nehmen, mich in ein Waldstück einzufädeln und vorerst von der Bildfläche zu verschwinden.

Auf dem Heimweg erlebte ich etwas Ungewöhnliches: Gegenüber jenem Hause, wo einst unser Lieblingshund Tina gelebt hat - ein junger Lappohrhund, der so viel Lebensfreude verströmte, daß Ming und ich ihn oftmals einfach so, um des Besuchen Willens besuchten - mußte ich mit ansehen, wie ein junger Mann eine Fensterscheibe zertrümmerte, um sich auf diese Weise Zutritt in ein Wohnhaus zu verschaffen.

Ob es sich um einen mißratenen Sohn handelte, der sich dies herausnahm, obwohl der Vater striktes Hausverbot erteilt hatte, oder eher um einen dreisten Einbrecher aus Osteuropa sei dahingestellt. Vermutlich hatte er die ganze Nacht durchgefeiert, und es nun in der Kälte nicht mehr ausgehalten.

Einer meiner fast unzähligen Vorsätze lautete: Immer freundlich zu den Großeltern zu sein, und mich ganz und gar in sie hineinzufühlen. Doch bei der Frühstückszubereitung im Duett waren mir Mobblns beständige „Biddö?“s nach jedem Satz nun doch ein wenig arg. Man setzt zu einem Satzgebilde an und spürt es bereits in der Luft schwirren. Hinter jedem Satz scheint ein Wiederholungszeichen befestigt, auch wenn es sich zum Teil um Sätze handelt, die man ihrer mageren Substanz wegen nicht gerne repetieren würde.

„Mobbl, du hörst doch gut! Warum sagst du denn nach jedem Satz erstmal „Biddö“? Ist dies Seniorenehre oder was??“ schäumte ich, wenn auch gutmütig im Tonfall auf. Da lachte die Mobbl süß. Sie müsse sich erst aus ihren Gedanken heraushangeln, bevor sie jemandem ein Ohr schenkt, sagte sie.

Lachend erinnerten wir uns daran, wie der Friedel (ein anderer Enkel) von der Mobbl jedesmal fünf Schillinge bekam, wenn sie ihn doch wieder „Fiddi“ genannt hatte, obwohl er es nicht leiden konnte.

Und davon ist der Fiddi ganz reich geworden.

„Das machen wir jetzt auch!“ sagte ich. „Jedesmal wenn du „Biddö“ sagst, bekomme ich fünf Schillinge bar auf die Hand!“

Zuweilen stellt Mobbl nette, aber auch unergiebige Fragen, die keinen übermäßigen Beantwortungsschwung aufwirbeln: „Warum kriegt der Wolf bloß nie eine Professur!“ will Mobbl nicht in ihren hübschen Kopf mit der zierenden Leuchtenfrisur hinein.

„Hört denn die Ella* noch gut?“ wollte Mobbl wissen. *Die Gegenschwiemu

„Wie ein Luchs!“ sagte ich

Leider ließ sich die Tür zum Ashram nicht aufschließen, und ich vermutete, daß Ming den Schlüssel mit Fleiß quergestellt hat, da er sich - so wie der Sohn von Frau Beimer in der „Lindenstraße“ - von den Erwachsenen lösen möchte, um sein eigenes Leben zu führen.

Der Opa in seinen abgewetzten Pantoffeln schlurfte zum Frühstück herbei.

Mobbl interessiert sich brennend für die Gegenpartei, und so erzählte ich zum Beispiel, daß meine Tante Uta in Rom ein Sprachenwunder sei.

„Aber sonst taugt sie nicht viel“, konnte ich mir nicht verkneifen, Worte anzubringen, die Beine bekommen und ihren festen Platz im Familiengefüge eingenommen haben.

Gegen die Alkoholsucht habe man noch kein Mittel gefunden, aber es habe nichts mit der Intelligenz zu tun, sagte Mobbl eifrig. Es sei wie mit der Liebe, sprang ich freudig auf dies verbindende Gespräch auf, und das Gespräch modulierte in Schwung zu Opas Schwester hinüber: Die Lore sei zwar vielleicht mit dem Häfelin in ihr Unglück gerannt, aber wenn sie auf ihre alte Mutter gehört und den Galan abgewimmelt hätte, dann wäre sie vermutlich allein geblieben. Einsam in ungelöschtem Groll gegen die Mutter versunken und schließlich verbittert, präsentierte ich mich anwaltsgleich rhetorisch brilliant. Da war das Unglück vorprogrammiert und die Lore ist - dies müsse leider klar gesagt werden - ebenso wie die Uta und ihre Tochter Letizia unter einem ungünstigen Stern geboren.

Auf Art einer pagenköpfigen strengen Schwiegertochter habe ich mich ein wenig über Mobbl erunwirschen müssen, weil sie unzählige Brötchen in der Mitte zerteilt und den Appetit ihrer Lieben schon wieder maßlos überschätzt hat.

Die Brötchen vertrocknen ungenutzt und man darf sie den Enten verfüttern.

Dem Neujahrsmorgen zur Huld waren auch Ming und Linda zum Frühstück erschienen und hatten sich bereits ein herrlich luftiges Müsli gerichtet. Mobbl war sehr erpicht auf das Neujahrskonzert unter Zubin Metha, zu welchem im Fernsehen bereits emsig gerüstet wurde.

Ich rief bei der Gerlind an, um den anvisierten Besuch am Nachmittag dingfest zu machen. Im Hintergrund weinte die kleine Gesine laut, und es hieß, ihre „große“ Schwester Daaje, die zu Weihnachten einen Arztkoffer geschenkt bekommen hat, wolle sie beständig untersuchen.

Auf rührende Weise brachte Ming mich nach Klein Wolkersdorf auf den Bahnhof. Der Zug aus Venedig war bis zum Bersten mit lärmenden Italienern befüllt, die einen auf´s Gröbste daran hinderten, feine Gedanken zu bebrüten, und der Leser möge sich bitte einmal vorstellen, wie fad mir war. Einmal zwängte ich mich Richtung Speisewagen und blieb, einem Bissen im Halse gleich, noch ärger im Gewühl stecken.

Geschlagene 51 Minuten dauerte die Reise zum Südbahnhof Wien. Etwas alptraumartig hatte ich das Gefühl, nicht vom Fleck zu kommen. In Wien scheint es mittlerweile nur noch Ausländer zu geben. Man ist zum Fremden geworden. Wo immer man hinhört, nur unverständliche Sprachfetzen.

Auch findet sich niemand mehr, den man nach einer Straße befragen könnte.

Zwar saß mir Mings Wegbeschreibung lose im Kopf, und ich fand die Baumgasse 28 auch, doch Gerlinds Name fand sich nicht auf dem üppig bestückten Klingelknopfsansammlungsbrett.

Schließlich besuchte ich eine heruntergekommene Telefonzelle, wo ein Penner eine Plastiktüte mit Abfall hingestellt hatte, und rief Ming an, der mir weiterhelfen konnte.

Ich klingelte bei der Familie Petrovič und die bleiche und abgearbeitete Gerlind hieß mich herzlich willkommen. Die hohen, stuckverzierten Wiener Wohnungen empfinde ich als so überaus reizvoll.

Das wichtigste einer Wohnung aber ist die Aussicht aus dem Fenster in die Freiheit, und hier schaute man auf eine bleich daliegende Wiener Straße mit brandendem Verkehr.

Nur eine vorübergehende Bleibe, so erfuhr ich. Man befindet sich in der Häuslebauphase.

Die Daaje brannte darauf, mir ihren so wunderschönen, leicht antroposophisch behauchten Ärztekoffer zu zeigen: Alles aus Holz und hinzu der Natur nachempfunden.

„Den hat mir der Weihnachtsmann gebracht!“ sagte sie.

Zunächst wurde Tee serviert, und dazu gab es die etwas platt und hölzern wirkenden Kekssterne von Omi Otloff zu knabbern. Die Gerlind erzählte, daß sie 37 persönliche Weihnachtsbriefe verschickt hat, und keine einzige Antwort bekommen habe. Tante Brigitte habe ein Päckchen mit der Botschaft „Liebe Grüße Brigitte“ geschickt, und ihre Schwester Silvia wiederum eines mit der Botschaft „Liebe Grüße Silvia“.

Schon nach zwölf Minuten beendeten wir die gemütliche Teestunde auch im Hinblick darauf, daß Mobbl es nicht so gerne sieht, daß ich die Gerlind besuche, aber auch, weil es bis zum Südbahnhof so schrecklich weit ist. Draußen dunkelte es bereits.

Unsere Proberei bestand darin, das Quartett von Herrn Herberger mehr oder weniger nur durchzuspielen. Die Gerlind hat überall so rührend die Dynamik beachtet, und da sie als junge Mutti gezwungen ist, pragmatisch vorzugehen, nahm sie unser Bemühen gleich auf Tonband auf.

Doch ob auf dieser Kassette wohl viel zu hören ist?

Die Daaje lärmte, und dann wurde auch noch die Gesine wach, lief herum, und hieb so laut wie möglich mit ihrer Nuckflasche auf dem Tisch herum. Ab und zu gab es ein Gekreische wie in einer Volière. Aber all dies konnte die Gerlind nicht davon abhalten, mir das Werk von Herrn Herberger vorzuspielen, das sie im Sommer vortragen will. Zu meiner Verblüffung handelte es sich um jenes Werk, das auch ich ihr fast vorgetragen hätte.

Die Gerlind spielte sehr schön, und ich war verzückt zu hören, wie rührend sie den letzten Ton „all niente“ aushielt. So wie es sich der Komponist im Gedenken an seinen verstorbenen Bruder Fritz, dem das Werk gewidmet ist, gewünscht hat.

Schließlich brachte mich die kleine Rumpffamilie noch bis zur Straßenbahn Nummer 18.

Am Südbahnhof hatte ich noch so viel Zeit, und spielte Lotto für den Opa.

In Wiener Neustadt bin ich auf den Gleisen ausgerutscht, die ich dem Herdentrieb folgend, trotz Verbots überquert habe, weil andere es auch taten. Hinterher hatte ich das Gefühl, meinem linken Fuß nicht mehr recht trauen zu dürfen.

Ming holte mich ab, und im Auto erzählte ich, daß Wien von Russen überschwemmt würde. Ming findet es auch entsetzlich. Die Ostler machen sich überall breit, wo Geld zu erwarten ist. Ming mußte neulich in Wiener Neustadt zum Zahnarzt, weil ihm ein Provisorium herausgefallen war, und natürlich: Ein Russe! Er hat auch gleich versucht, sich Ming als Patienten zu krallen, und wollte ihm die Zähne mit Kronen überkronen, die zu weiß sind um wahr zu sein. „Ich maache gute Prrrräiss!“ habe er kumpelig und verschwörerisch gesagt.

Omi Mobbl war heut so aktiv und lebendig. Zu Mittag habe sie Pfannkuchen gemacht, und abends dürstete es sie, dem Opa ein Äpfelchen zu reiben. Der Opa hielt andauernd assoziative Reden, von denen man nicht schlau wurde, ob sie nun ironisch, spaßhaft oder ernst gemeint sein sollen.

Eine kleine Giftspitze gegen das Lindalein hat Mobbl sich nicht verkneifen können, weil keine Äpfel mehr da waren. „Auch wenn die beiden sie geerntet haben, die Äpfel gehören immer noch uns!“ sagte Mobbl, die das Lindalein des maßlosen Apfelknabberns verdächtigt.

„Ich frag vorsichtshalber nochmals nach!“ höhnte Mobbl. (Ob sie vielleicht gnädigerweise welche haben dürfe?)

Als ich das Geschirr spülte, durmelte der Opa auf der Eckbank herum und sagte Dinge wie: „Ja, ja, so ist´s!“ und „Batsch, aus!“

Mobbl zog sich in ihre Kammer zurück, da sie etwas früher zu Bett zu gehen pflegt als der Opa, der die Nacht gern zum Tage macht.

Und nachdem Mobbl in ihrem wärmenden Bettjäckchen die Tür hinter sich zugezogen hatte, widmeten wir uns dem Opa in erhöhtem Maße: Ming holte sein Cello herbei, das Lindalein die Geige, und gemeinsam spielte man dem Opa den Anfang von Bachs a-moll Konzert vor.

Freitag, 2. Januar

Zauberisch. Blass und wie auf das Dorfleben zugeschnitten. Vorallem die Dämmerung hatte es in sich!

Da es kalt geworden ist, schlief ich heute unter fünf Decken. Variationsartig durchwob es meine Träume, welch ungeheure Verdrießlichkeiten einem im Leben widerfahren können, z.B., daß die Hand plötzlich irrsinnig schmerzt. Mit rasendem Schreck erwachte ich, weil ich auf meinem Arm geschlafen hatte, der seinerseits nun selber eingeschlafen war.

Den heutigen Tag begann ich mit einer Briefschreibescheiblette. Ich schrieb meinem geliebten Papa, der derzeit in meinem Trossinger Dachgebälk residiert, und der Oma in Grebenstein je eine Karte. Dann deckte ich den Frühstückstisch so schön ich konnte. Ich stellte mir dazu vor, der Onkel Hartmut zu sein, und trug somit hartmutsgleich ein frohes Lied auf den Lippen, während ich eine minirockartige Tischdecke ausbreitete, unter der der Tisch eine Spur zu viel Bein zeigte. Eine Tischdecke, die eine versierte Hausfrau womöglich nicht genutzt hätte. Dann faltete ich die Weihnachtsservietten auf´s feinste auf und nutzte sie als Untersatz für die Gedecke. Ähnelnd Frau Kettler, die es einfach nicht einsehen kann, daß ihre Schüler derart dilettantisch spielen, konnte ich es einfach nicht einsehen, warum dieser Tisch immer so unaufgeräumt ausschauen muß. Die Tischdecke mit ihren Kaffeespritzern erinnerte direkt an das Laken eines an einem Durchmarsch laborierenden älteren Menschen.

Kaum hätte man feierlich losfrühstücken können, kam die Maria aus Rumänien. Eine wunderschöne Reinmachefee, die allerdings ein einzigartiges Talent zeigt, stets dann aufzutauchen, wenn man sie grad nicht brauchen kann. Der feingedeckte Tisch wurde ungemütlich verrückt, der Staubsauger heulte auf.

Beim Frühstück sprachen wir über das große Honigfass, das Opa und Mobbl bestellt haben. „Reicht das für ein ganzes Jahr?“ frug ich.

„Kommt drauf an, wer hier ist“, sinnierte Mobbl, „hat die Gerlind eine hübsche Wohnung?“

„Hast du beim Thema Honigfaß die Gerlind assoziiert?“

„Biddö?“

Dann frug Mobbl interessiert nach der kleinen Gesine. „….Soll glaub ich ein ziemliches Dickerchen sein?“ da bin ich innerlich direkt ein wenig zornig geworden, weil ich Mobbln schon neulich auf den wüsten Satz: „Soll ein ziemlich fettes Kind sein!“ hin erklärt habe, daß die Gesine ganz dünn wäre. „Ein kleiner Suppenkaspar, ein ganz süßer!“ hatte ich doch klar und vernehmlich gesagt. Dann kam der Opa hinzu, und meine Laune wurde wieder etwas besser. Ich scherzte, wie ich für den Opa ein Moribunden-Album anlege, so wie die Gerlind für die Gesine das liebevoll geführte Babytagebuch. Ich klebe ein graues Wuckerle ein, und notiere Dinge wie „Opa gießt erstmals Marmelade statt Tee ein!“ 1.1.98: Opa: “Batsch, aus!“ Ich wurde manisch geckig, und war so stolz auf Mobbl, als sei´s mein kleines Töchterlein.

Regelmäßig frägt mich der Opa: „Hast du eigentlich Kontakt zum Wolf Dietrich?“ (Seinem Vetter in Bad Dürrheim). So auch heute. Der Wolf sei ein großer Misanthrop, so heißt´s, und so schlug ich vor, ihn zum Misanthropentreff nach Ofenbach einzuladen.

Als ich auf meiner Violine übte, kam der Opa ins Musikzimmer und sagte: „Warum sagst du mir nicht, daß dein Bogen kaputt ist?“ Es war rührend gedacht, dieweil der Opa hundertausend Schilling auf der Bank hat, und gar nicht weiß, was er mit dem vielen Geld soll? Weitere tausend befinden sich auch noch auf dem Sparbuch in Bonn.

Aber ansonsten ereignete sich hauptsächlich Verdrießliches: Als die Maria ihren Lohn erhalten sollte, schien es mir, als würde der Opa seine Seniorenwitzeleien etwas übertreiben, indem er dauernd sagte: „Zuviel! Zuviel! Was habense denn gemacht? Ich seh gar nichts!“

Die Maria wirkte müde und angeödet, und als ich sie mit dem Motorrad hinwegfahren sah, konnte ich mich eines sauren Restgefühls kaum erwehren.

Dann telefonierte ich mit Augsburg. Ob meine Plakate angekommen seien? „Nein,“ sagte der Meßner im Hintergrund, so daß ich´s sowieso gehört hab, und die Meßnerin es mir schon gar nicht mehr hätte übersetzen müssen.

Hernach hat´s dann geheißen, es hinge doch eines da.

Eine weitere Verdrießlichkeit: Durch den vielen Süßstoff im Tee wurde mir plötzlich speiübel, so daß man einen Vorgeschmack davon bekam, was es heißt, ein Leidender zu sein.

Als ich Ming und Linda im Ashram an ihrem runden Lerntischlein besuchte, las Ming „Christmas Carol“ von Charles Dickens auf englisch vor, und die Linda klebte die Fotos von ihrem kleinen Halbbruder Gabriel ein, und korrigierte Ming auf eine einsilbige Weise.

„Wir haben grad eine Krise!“ sagte sie.

Nach einer Weile kam der Doktor Bogad.

Mobbl hat einen sehr niedrigen Blutdruck, und das Herz scheint mittlerweile ein wenig alt und abgegriffen. Sie bekam etwas verschrieben, und freute sich so sehr darauf, wie ein Kind auf Weihnachten, weil´s dann ja wieder bergauf mit ihr geht.

Dem Opa hat der Doktor den Blutdruck auch gemessen, und der war ganz in Ordnung.

„Wann muß man mit meinem Exitus rechnen?“ frug der Opa so süß.

„In frühestens 25 Jahren!“ sagte der Doktor nett.

Ich wurde immer kränklicher. Zuerst lag ich in der Stube auf dem Boden, und dann haben mich Ming und Linda gemeinsam ins Ashram hinaufgeschafft. Dort lag ich auch auf dem Boden – allerdings in eine Decke eingewickelt. Ich bat Ming, mir eine Geschichte mit Kasperlepuppen vorzuspielen, damit ich schneller wieder gesund würde.

(Ein Ritual aus der Kindheit: Rehlein spielte uns so lange ein Kasperlepuppentheater vor, bis wir wieder gesund waren)

Ming benützte hierzu die selbstgebastelten Fingerpuppen:

„Hallo. Ich bin die Dame Gerlind!“

„Wollen Sie Rotwein?“

Einmal mußte ich mich in die Kloschüssel erbrechen. Hernach ging es mir kurzzeitig besser, aber meine Nieren fühlten sich nun so kalt an. Ich lehnte mich an die Heizung und las dazu in Mings altem Tagebuch aus dem Jahre 1993. Später legte ich mich dann vor´s Radio, und schlummerte dazu zuweilen herrlich wohlig ein

Noch später begab ich mich wieder hinab zu den Großeltern.

Beinah hätte sich eine Familientragödie ereignet: Zuerst war der Opa so nett und hat mir zu Ehren den Kamin angeworfen. Doch mit einemmale roch es so chemisch.

„Was stinkt denn hier so??“ wurde der Opa unbequem.

Mobbl hatte die Herdplatte angelassen, und darauf war der Deckel von der Kaffeedose, der dort auch nicht hingehört, dahingeschmolzen. Der Opa, eben noch so freundlich, wurde davon sehr ungemütlich. Er sagte gar: „Dieser Scheißfernseher!“ und schaltete ihn einfach ab – solcherart als wolle er schroff bedeuten: „14 Tage Fernsehverbot“. Und dabei war ich doch extra herabgekommen, um die Lindenstraße anzuschauen.

Mobbl hat es sich nicht zunutze machen können, daß der Opa alt und vergesslich ist und schüttete dauernd Öl ins Feuer, indem sie Bemerkungen über den „gnädigen Herrn“ machte.

Ich fröstelte sehr und ging bereits um sieben Uhr zu Bett.

Einmal besuchte mich die Mobbl in meinem Zimmer im Keller, und ich bat sie, für mich den schönen Brahms Walzer zu spielen, damit ich sicher bin, daß sie auch heil oben angekommen ist, und tatsächlich tönte über mir schon bald das Klavierspiel los.

Samstag, 3. Januar

Sonnig, so jedoch kahl und feucht mit ziehenden Wolken

Auch meine Träume schienen krank, denn in meinem Inneren wurde beständig auf aufdringlichste Weise unergiebigstes Zeug zusammengerechnet: Z.B. wie irgendwelche Decken anzuordnen seien, oder wie man das Dienstmädchen auszahlen muß, und dies stundenlang! Einmal träumte ich, daß ich nicht genau wußte, ob ich lieber nach Freudenstadt oder lieber nach Esslingen ziehen solle? An einem graumelierten Tag lief ich unschlüssig an einer Landstraße entlang, und wußte nicht, wohin mit mir.

Am Morgen besuchte mich der Opa an meinem Krankenbett. Ich fühlte mich schon wieder fast gesund, nur eine leichte Deprimanz jener Art, als wäre man soeben aus dem Städtischen Spital entlassen worden, umwehte mich.

Oben ist der Tisch wieder zu einem kleinen Rundtisch verkleinert worden, da Ming und Linda ja leider nie wieder zu Besuch gekommen sind.

Omi Mobbl wußte sich zu erinnern, daß damals beim André Watts Konzert im Jahre 1980 in der Reihe der Kartenkaufenden eine Japanerin vor ihr so entsetzlich gefurzt habe, daß Mobbln Hören und Sehen vergangen sei. Da habe Mobbl sich noch mal ganz hinten angestellt und fünfzehn Minuten länger warten müssen. Was diese Japanerin jedoch nicht ahnen konnte: Ein knappes Vierteljahrhundert später findet dieser lang verduftete Furz noch immer Erwähnung in einem Buch - hat sich somit unsterblich gemacht. „Aber eine furzende Japanerin ist doch etwas ganz und gar Surreales. Bist du dir sicher, daß das eine Japanerin war und nicht am Ende gar eine Chinesin aus Shanghai?“ warf ich ein, da man sich kaum etwas wesensferneres von einer Japanerin vorstellen kann, als in der Öffentlichkeit herum zu furzen?

Ich selber wußte auch mit einigen verbindenden Furzgeschichten aufzutrumpfen: Zum Beispiel jener, wie Ming in einem kleinen Landsupermarkt an der Kasse bereits ein entrüstetes Gesicht gegen einen Jugendlichen aufgezogen hat. Doch am Auto mußte man sich dann kleinlaut eingestehen, daß es unser Käse war, der so roch.

Am Vormittag machte ich mir die größten Sorgen um die Omi Mobbl, weil Ming gesagt hat, es sei absolut untypisch für Mobbl, sich bereits am Vormittag ins Bett zu legen.

Auf Zehenspitzen schlich ich an Mobblns Bett und bemerkte, daß die Mobbl ganz fest schlief. Na, wenigstens war sie nicht erkaltet. Ich beschloss, daß es mir nie wieder auf den Wecker fallen würde, wenn die Mobbl „Biddö?“ sagt. Hauptsache, sie wacht wieder auf!

Mittags holte ich Schollen im Gasthaus. Zuvor allerdings holte ich einen Rat bei Ming im Ashram ein: Ob ich überhaupt Schollen holen solle?

Ming am Cello spielte die Begleitstimme zu Lindaleins Darbietung von Bachs a-moll Konzert, und als ich Ming mit dem Zwicker auf der Nas und in Ernst gewellter Stirn so dasitzen sah, fiel mir erstmals auf, wie sehr er, den Jahren geschuldet, doch an Attraktivität eingebüßt hat. Zumindest wenn er ernst schaut.

Gestern, als Ming ein leidenschaftliches Werk von Webern am Klavier gedonnert hat, hatte ich noch gesagt, es täte Ming gut, daß er jetzt Cello spiele, damit er auch das melodische Element kennenlernt, denn das kennen ja die meisten Pianisten nicht. Aber wenn ich Ming, den Spitzenvirtuosen am Klavier so mit der Linda musizieren sehe, dann weiß ich nicht, was ich davon halten soll.