9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

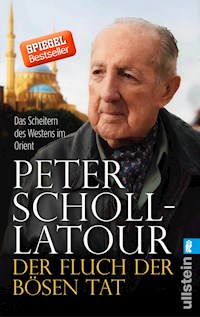

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Es gärt und brodelt überall: Syrien und der Irak versinken im grausamen Bürgerkrieg aller gegen alle, in der Türkei ringen islamistische und säkulare Kräfte um die Vormacht. Ägypten ist im Daueraufruhr, und auch am Nordrand dieser unruhigen Weltgegend, im Kaukasus und in der Ukraine, ist die Lage explosiv. Mit der ihm eigenen Scharfsicht beleuchtet Peter Scholl-Latour eine Region, über der nach jahrzehntelanger politischer und militärischer Intervention des Westens ein Fluch zu liegen scheint – der Fluch der bösen Tat heilloser Einmischung. Das Buch ist das Vermächtnis des großen Journalisten und »Welterklärers« Peter Scholl-Latour.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Über das Buch

Alle reden vom NSA-Skandal, doch nicht minder skandalös ist die von westlichen Geheimdiensten gesteuerte Desinformation zur Lage in Syrien, im Irak und in anderen Ländern des Vorderen Orients. Wie keine zweite ist diese Region gebeutelt durch jahrzehntelange politische und militärische Interventionen des Westens, die allesamt mehr Fluch als Segen waren. Aber auch die Einmischung iranischer Schiiten wie saudischer Wahabiten in die Konflikte der Region nimmt zu. Eindringlich schildert Peter Scholl-Latour, dem diese Länder seit sechzig Jahren vertraut waren und die er erst jüngst wieder bereist hatte, das Durcheinander ethnischer, religiöser und ideologischer Konflikte, die die Völker zwischen Levante und Golf nicht zur Ruhe kommen lassen.

Ausführlich beleuchtet Scholl-Latour auch den immer unkontrollierbareren Konflikt in der Ost-Ukraine, dessen Ursachen er nicht zuletzt in der fragwürdigen Politik des Westens gegenüber Russland seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion sieht. Als Bündnispartner gegen die wachsende islamistische Bedrohung, aber auch als Gegengewicht zur aufstrebenden Weltmacht China sollte Putins Russland, so Scholl-Latour, in die geostrategischen Überlegungen der USA und ihrer europäischen Partner eingebunden werden.

Über den Autor

Peter Scholl-Latour, geboren 1924 in Bochum. Seit 1950 arbeitete er als Journalist, unter anderem viele Jahre als ARD-Korrespondent in Afrika und Indochina, als ARD-Studioleiter in Paris, als Fernsehdirektor des WDR, als Herausgeber des STERN. Seit 1988 war er als freier Publizist tätig. Seine TV-Sendungen über die Brennpunkte des Weltgeschehens fanden höchste Einschaltquoten und Anerkennung, seine Bücher sind allesamt Bestseller. Peter Scholl-Latour ist am 16. August 2014 gestorben.

Peter Scholl-Latour

Der Fluch der bösen Tat

Das Scheitern des Westens

im Orient

Propyläen

Besuchen Sie uns im Internet:

www.ullstein-buchverlage.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Aus Gründen der Diskretion habe ich die Namen meiner Gesprächspartner gelegentlich geändert. Das gilt nicht für Personen des öffentlichen Lebens und deren Aussagen, die exakt wiedergegeben werden. Bei der Transkription von Ausdrücken aus fremden Sprachen habe ich mich an die übliche, allgemeinverständliche Schreibweise gehalten.

ISBN 978-3-8437-0949-1

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2014

Lektorat: Cornelia Laqua

Karten: Thomas Hammer

Umschlaggestaltung: Morian & Bayer-Eynck, Coesfeld

Titelbild: © Alexander Hein

Alle Rechte vorbehalten.

Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung,

Verbreitung, Speicherung oder Übertragung

können zivil- oder strafrechtlich

verfolgt werden.

E-Book: LVD GmbH, Berlin

»Das eben ist der Fluch der bösen Tat,

daß sie, fortzeugend, immer Böses muß gebären.«

Friedrich Schiller, Wallenstein

Gefangene der eigenen Lügen

Sarajewo im Donbass

Vor einem Jahr noch konnte die Welt mit Gelassenheit auf das anstehende Jahr 2014 blicken. Eine kriegerische Konfrontation auf europäischem Boden schien nicht mehr vorstellbar. Man redete sich ein, aus den schrecklichen Lektionen des Ersten Weltkrieges gelernt zu haben. Heute sind diese Illusionen zerplatzt, und wir sehen uns mit einer ganzen Serie von weltweiten Konflikten konfrontiert, die den Regierenden ein schändliches Zeugnis ausstellen. Alte Wunden, von denen man annahm, sie seien längst verheilt, brechen wieder auf.

Der absurdeste Territorialkonflikt spielt sich in der Ukraine ab, und das Blutvergießen erreicht seinen Höhepunkt präzis in einer Region, die im Zweiten Weltkrieg zu den blutigsten Schlachtfeldern gehörte. Noch ist es hoffentlich zu früh, von »Sarajewo im Donbass« zu sprechen. Der Wunsch der ost-ukrainischen Provinzen Lugansk und Donezk, sich aus der Bevormundung durch Kiew zu lösen, zumindest einen gewissen Grad an Autonomie zu erreichen, wäre vielleicht auf diplomatischem Wege zu regeln gewesen. Aber da passierte der tragische Absturz der Malaysian-Airways-Maschine MH 17, der den bislang kontrollierbaren Widerstreit vollkommen aus dem Ruder laufen ließ. Es lag bestimmt nicht im Interesse Wladimir Putins, eine solche Tragödie heraufzubeschwören. Das dramatische Ereignis, das Rußland sofort der allgemeinen Verurteilung aussetzte, war für den russischen Staatschef ein schwerer Rückschlag. Wenn eine Regierung ein Interesse daran hatte, eine solche Eskalation zu vermeiden, dann diejenige im Kreml. Aber der Schuldspruch war schon gefällt.

Durch einen grausamen Zufall wurden am gleichen Tag die Furien des Krieges in unmittelbarer Nachbarschaft Europas entfesselt. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu gab seiner Armee den Befehl, in den Gaza-Streifen einzurücken und die dort tief eingebunkerten Tunnel der palästinensischen Widerstandsbewegung zu sprengen. Der israelische Mossad hatte den Grad der Aufrüstung seiner Gegner wohl sträflich unterschätzt, und ein staunendes Publikum mußte sich fragen, auf welche Weise die Vielzahl von Raketen in diesem Gebiet konzentriert werden konnten, das in etwa der Größe des Stadtstaates Bremen entspricht. Die Verluste unter der palästinensischen Zivilbevölkerung waren entsetzlich und trugen dazu bei, daß die Weltöffentlichkeit, die bislang Israel zuneigte, in Protest und sogar Abscheu gegen den Judenstaat umschlug.

Andererseits stellt sich die Frage, wie der Staat Israel unter dem ständigen Beschuss eine halbwegs normale Existenz weiterführen kann, auch wenn die meisten Raketen aus einem schier unerschöpflichen Arsenal durch das Abwehrsystem »Iron Dome« schon im Anflug vernichtet werden können. Eine einzige Rakete, die in der Nähe des Flugplatzes Ben Gurion einschlug, drohte die Verbindung Israels mit der Außenwelt zu strangulieren. Für die zwei Millionen Menschen, die im Küsten-Fetzen von Gaza zusammengepfercht leben, schlägt die Stunde der totalen Verzweiflung.

Aber mit Palästina ist es ja nicht getan. In ihrem verbissenen Versuch, das Assad-Regime von Damaskus zu stürzen, hatten sich die seltsamsten Koalitionen gebildet. Hamas, so heißt es, steht den Muslimbrüdern nahe, die wiederum werden von der ägyptischen Militärclique Fattah el-Sisis als ihre Todfeinde betrachtet. Der Gipfel der Absurdität ist erreicht, wenn sich die Offiziere von Kairo eher mit Israel verständigen als mit ihren arabischen Brüdern der Qassem-Brigaden von Hamas. Aber die reformerische Bewegung der Muslimbrüder ist ja nicht nur den Ägyptern ein Dorn im Auge. Sowohl Saudi-Arabien als auch die Golf-Emirate fühlen sich durch den revolutionären Impetus der Ikhwan bedroht und stehen – was vor kurzem noch völlig undenkbar war – der israelischen Abschnürung von Gaza zur Seite. In Syrien hat sich die »Freie Syrische Armee«, mit der die Amerikaner ein westlich orientiertes System installieren wollten, als kampfuntauglich erwiesen. Die gelieferten Waffen kamen den Jihadisten zugute, die über die türkische Grenze eingedrungen waren. Unter diversen Etiketten – Jibhat el-Nusra oder Ahrar es-Sham – gerierten sie sich als unversöhnliche Gotteskrieger, die eine integrale Anwendung der Scharia verlangten.

Ein bodenloser Abgrund öffnete sich, als neben diesen radikalen Islamisten wie aus dem Nichts eine kriegerische Formation auftauchte, die zunächst einen »Islamischen Staat im Irak und in Syrien« proklamierte, um ihn dann unter der Bezeichnung »Islamischer Staat« auf die ganze islamische Umma auszuweiten. Von nun an zitterte der gesamte Orient vor einem Prediger, der sich den Namen Abu Bakr el-Baghdadi zulegte, dessen geistliche wie auch weltliche Autorität von Marokko bis Indonesien reichen sollte. In einem sensationellen Blitzfeldzug erwies sich dieser »Islamische Staat« allen anderen kämpfenden Formationen überlegen. Es handelte sich um eine »Grüne Legion«, deren Freiwillige ihr Kriegshandwerk auf sämtlichen Schauplätzen des Jihad erworben hatten und durch ihr bloßes Auftauchen die Regierungsarmee des Ministerpräsidenten Nuri el-Maliki in panische Flucht versetzten, unter Zurücklassung ihres gewaltigen Waffenarsenals.

Den spektakulärsten Erfolg erzielten diese Takfiri, als sie die zweitgrößte Stadt des Irak, die nördliche Metropole Mossul, im Handstreich eroberten. Der Pseudo-Kalif el-Baghdadi trat nunmehr unter dem schwarzen Turban der Nachfahren des Propheten auf. Von Mossul aus bildeten die IS-Kämpfer ein zusammenhängendes Territorium, in dem die schiitische Bevölkerung von Ausrottung bedroht war. Die gleiche Unerbittlichkeit galt auch für die dort lebenden Christen und die geheimnisvolle Religion der Yeziden, die ihren Ursprung angeblich auf die ferne Lehre Zarathustras zurückführt.

Die Armee des Kalifen näherte sich Bagdad. Und Barack Obama sah sich endlich gezwungen, gegen diese Geißel Gottes mit Waffengewalt vorzugehen. Als die Sanktuarien der schiitischen Bevölkerungsmehrheit des Irak, ihre ehrwürdigsten Heiligtümer von Nedjef und Kerbela durch die Fanatiker des »Islamischen Staates« von Schändung und Vernichtung bedroht waren, gab der schiitische Groß-Ayatollah Ali es-Sistani endlich seine quietistische Zurückhaltung auf und forderte seine Anhängerschaft durch eine gebieterische Fatwa zum Widerstand auf. Bei meinem letzten Aufenthalt 2012 in Nedjef und Kerbela als Gast der dortigen schiitischen Hausa hatten mir die höchsten Wortführer noch versichert, sie verließen sich in diesem konfessionellen Erbstreit zwischen Sunniten und Schiiten allein auf den Schutz Allahs. Das hat sich gründlich geändert. Die diversen Milizen, die bislang von dem schiitischen Ministerpräsidenten Nuri el-Maliki in Schach gehalten wurden, verwandelten sich nunmehr in den einzig wirksamen Abwehrschild gegen den Ansturm der IS-Kämpfer. Dabei konnten sie sich auf die verbündete Eliteformation der iranischen Pasdaran stützen.

Die Amerikaner, die geschworen hatten, sich nicht noch einmal mit Bodentruppen im »Fruchtbaren Halbmond« zu engagieren, zögerten immer noch, zumindest ihre Air Force gegen die schier unbesiegbaren Horden el-Baghdadis einzusetzen. Als diese tollwütigen Sunniten jedoch dazu übergingen, systematisch Massaker unter den Andersgläubigen oder Abtrünnigen zu veranstalten, genehmigte Barack Obama das militärische Eingreifen seiner Luftwaffe mit dem Argument, es müsse ein Genozid der Christen und Yeziden verhindert werden.

In der Zwischenzeit war die Islamische Republik Iran natürlich nicht untätig geblieben. Die elitäre Quds-Brigade hatte die schiitischen Milizen ausgebildet und aufgerüstet, und es ergab sich die paradoxe Situation, daß nach mehr als dreißig Jahren gegenseitiger Verfemung und Todfeindschaft Amerikaner und Iraner plötzlich in eine gemeinsame Zielrichtung gedrängt wurden. Bislang hatten sich die arabischen Petro-Monarchien als die unentbehrlichen Verbündeten, als die solide Plattform der amerikanischen Geostrategie in jenem Gewässer empfunden, das die einen den »Persischen«, die anderen den »Arabischen Golf« nennen. Diese Zuversicht wurde nunmehr erschüttert, und die Vorstellung eines opportunistischen Umschwenkens der USA zugunsten der Islamischen Republik Iran, der einzig stabilen Regionalmacht, die sich in diesem Durcheinander behauptet hatte, weckte in Er Riad und Dubai den Verdacht eines Frontwechsels, ja des Verrats.

Der maßlose Fanatismus des »Islamischen Staates« drohte ja auch bei der aufsässigen arabischen Jugend zwischen Jordanien und Jemen die gellende Forderung nach einer utopischen Rückkehr zu den islamischen Wurzeln auszulösen. Die saudische Dynastie erinnerte sich sehr wohl an den Aufruhr und die vorübergehende Besetzung der Heiligen Kaaba von Mekka durch einen gewissen Juhaiman al-Utaibi im Jahr 1979 – ein Anfall von religiöser Verzückung, der nur mit Unterstützung ausländischer Hilfstruppen, zumal französischer Gendarmen niedergeschlagen werden konnte.

Die arabische Welt, deren Schwankungen und Exzesse kaum zu erklären sind, hat sich in einen Zustand begeben, der sie schon unmittelbar nach dem Tod des Propheten heimgesucht hatte – in die innere Spaltung und Zerrissenheit, die Fitna. Bemerkenswert bleibt der Umstand, daß – während die Amerikaner mit ihren Lufteinsätzen zögerten – die Russische Föderation der irakischen Regierung el-Maliki zu Hilfe kam, während zur gleichen Zeit in der Ost-Ukraine der Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Rußland einem gefährlichen Höhepunkt zutrieb.

Das Tohuwabohu hat solche Ausmaße erreicht, daß im ganzen Orient die Klage des Propheten Jesaja zu erklingen scheint: »Die Sendboten des Friedens weinen bitterlich; die Straßen sind verwaist; alle Menschen sind von den Pfaden verschwunden; die Erde trauert und stöhnt; der Orient ist zutiefst verwirrt und durch schwarze Flecken entstellt.«

Ein Problem überlagert das andere, und es schien einen Moment, als könnte der festgefügte autonome Kurdenstaat im Nordirak dem mörderischen Wahn el-Baghdadis widerstehen. Doch auch hier drohen die divergierenden Kräfte allen Hoffnungen ein Ende zu setzen. Präsident Erdogan hatte ein großes Risiko auf sich genommen, als er den Teilstaat des Kurdenführers Massud Barzani duldete, seine Peschmerga sogar zur Besetzung des immens reichen Erdölreviers von Kirkuk ermutigte. In Ankara muß man sich Gedanken darüber machen, ob das Verlangen nach Unabhängigkeit die weitaus stärkste Kurdengruppe in Ostanatolien nicht bald wieder dem Kampfruf ihres unversöhnlichen Inspirators Abdullah Öcalan folgen läßt.

Wir sind längst nicht am Ende aller Widersprüche angelangt. Während Barack Obama alle Schuld für den ukrainischen Bürgerkrieg der Kreml-Führung anlastet – vielleicht um seine berechtigte Kritik an Benjamin Netanjahu etwas milder gestalten zu können –, scheinen der Abzug von ISAF aus Afghanistan und die ungelösten Machtverhältnisse am Hindukusch völlig aus den Schlagzeilen verschwunden. Dabei bleibt der endgültige Abzug dieser letzten ISAF-Kräfte auf die wohlwollende Logistik der Russischen Föderation angewiesen und infolgedessen jeder Erpressung ausgesetzt. Putin wiederum muß dem Tag mit bangen Ahnungen entgegensehen, an dem Afghanistan von fremden Truppen total geräumt ist und die konfessionellen wie auch die ethnischen Spannungen beinahe zwangsläufig auf Usbekistan und Tadschikistan übergreifen.

Wenn die Volksrepublik China, die bei anderer Gelegenheit die russische Karte spielt, sich im Streit um den Donbass und die dortigen separatistischen Bestrebungen zurückhält, so ist das wohl auf die Tatsache zurückzuführen, daß die westliche Provinz Xinjiang, deren uigurische Bevölkerung den Namen »Ost-Turkestan« beansprucht, ebenfalls vom Virus der Abspaltung betroffen ist.

»Fuck the EU!«

Ein paar Monate, bevor zwischen Don und Tigris die Reiter der Apokalypse losstürmten, hatte ich aus der damaligen Sicht der Dinge die unterwürfige Haltung der europäischen Nationen gegenüber ihrem amerikanischen Hegemon aufzuzeichnen versucht. Das konnte damals noch in einem relativ lockeren, fast ironischen Ton erfolgen. Das Zerschellen der Malaysian-Airways-Maschine läßt ironische Bemerkungen nicht mehr zu. Trotzdem will ich, auch um die fürchterliche Beschleunigung und Unberechenbarkeit unserer Zeit zu dokumentieren, die damals niedergeschriebenen Zeilen zitieren. Man möge sich durch den Untertitel »Fuck the EU!« nicht schockieren lassen. Er ist einem Artikel der seriösen »Frankfurter Allgemeine Zeitung« vom 7. Februar 2014 entnommen. Man wird einwenden, das sei ja lange her, aber die Beschimpfung der Europäischen Union durch die Abteilungsleiterin für Europafragen im State Department wirft ein grelles Licht auf die geringe Wertschätzung, ja die Verachtung, mit der man in Washington an höchster Stelle die transatlantischen Verbündeten wahrnimmt. Victoria Nuland, so lautet der Name der führenden amerikanischen Diplomatin, die sich dieses rauhen Vokabulars bediente, soll den Neo-Cons und dem ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney nahe stehen, was die Frage aufwirft, wie es zur Berufung einer solcherart engagierten Person zur amerikanischen Sachwalterin der intimen Partnerschaft zwischen Washington und Brüssel kommen konnte.

Die Reaktion der europäischen Behörden beschränkte sich auf ein eingeschüchtertes »no comment«. Würde man in Brüssel auch nur über eine Unze Selbstbewußtsein verfügen und sich in Augenhöhe mit den amerikanischen Alliierten wähnen, hätte man den GI-Jargon der einflußreichen amerikanischen Beamtin mit einem ebenso deftigen Ausdruck beantwortet und ihr ein fröhliches »fuck off« zugerufen.

Das sind alte Querelen, wird man sagen, doch sie tauchen in einem wirren Zusammenhang auf, der die Politik des Westens bei seinem Vorgehen im ukrainischen Konflikt extrem dubios erscheinen läßt. Es ist wohl der »Fluch der bösen Tat«, daß die globalen Spionage- und Bespitzelungsaktionen der National Security Agency und der Central Intelligence Agency durch die Entschlüsselungsfähigkeit ihrer Kontrahenten bloßgestellt, daß die Kommunikation zwischen Victoria Nuland und dem amerikanischen Botschafter in Kiew, Geoffrey Pyatt, abgehört und publik gemacht werden konnte. Demnach erteilte das State Department seinem Repräsentanten in der Ukraine die Weisung, dafür zu sorgen, daß bei der Bildung einer Übergangsregierung in Kiew nach der Maidan-Revolte und der unrühmlichen Flucht des amtierenden Präsidenten Janukowitsch das Amt des Ministerpräsidenten dem Oppositionspolitiker Arsenij Jazenjuk zufiel. Dieser genoß offenbar das Wohlwollen der USA und verfügte über die unentbehrliche CIA-Connection.

Gemessen an einer solch krassen Einmischung in die Machtverteilung eines souveränen Staates, die ja vor der Ukraine in einer Vielzahl anderer Fälle weltweit durch Washington vorexerziert worden war, erschienen das zögerliche Engagement und die Skrupel der Europäer als Mangel an Courage, als spießiges Verharren in altmodischen Vorstellungen eines unzeitgemäßen Völkerrechts. Kurzum, die Brüsseler Behörden und sogar die sonst so gefügige Lady Ashton verdienten einen rüden Ordnungsruf aus Washington.

*

Ich bin mir bewußt, daß ich mich mit dieser Einführung dem Vorwurf des Antiamerikanismus aussetze. Aber wir erliegen spätestens seit dem zweiten Irak-Feldzug einer umfassenden Desinformation, die in den USA, Großbritannien und Israel durch perfekt organisierte Institutionen betrieben wird und im Grunde ebenso ernst zu nehmen ist wie die allgegenwärtige Überwachung durch die NSA. Wieder einmal erweist sich Helmut Schmidt, der angesehenste Staatsmann Deutschlands, als einsamer Rufer in der Wüste, wenn er sich in der Bild-Zeitung darüber wundert, daß »manche der westlichen Politiker und viele Medien zur Zeit ganz anders schreiben, als die Deutschen denken. Die Deutschen«, so stellt der Alt-Bundeskanzler fest, »sind bei weitem friedfertiger als die Leitartikler in der ›Welt‹, der ›FAZ‹, der ›Bild‹ und auch meiner eigenen Zeitung, der ›Zeit‹«.

Der dümmste Ausdruck, der den deutschen Kommentatoren in den vergangenen Monaten eingefallen ist, um jene Stimmen zu diffamieren, die ein Minimum an Objektivität bei der Beurteilung der russischen Diplomatie anforderten, lautet »Putin-Versteher«. Ob man nun den Präsidenten Rußlands als glühenden und schmerzlich gedemütigten Patrioten oder als machtbesessenen, expansionssüchtigen Autokraten einordnet, eines sollte doch das oberste Gebot einer vernünftigen Beurteilung sein, nämlich die möglichst genaue Kenntnis der charakterlichen Veranlagung sowie der strategischen Zielsetzung dieses ehemaligen KGB-Offiziers. Wenn es schon schwerfällt, die Mentalität des befreundeten Hegemon Barack Obama zu ergründen, wie viel notwendiger ist es dann, durch analytische Kenntnis die Absichten eines potentiellen neuen Feindes des Westens zu durchschauen.

Was meinen angeblichen Antiamerikanismus betrifft – meine Schwester hatte einen Amerikaner geheiratet und meine Mutter nach langem Aufenthalt bei ihrer Tochter in Minneapolis ebenfalls die US-Staatsangehörigkeit erworben –, so erinnere ich an den amerikanischen Vietnam-Feldzug, dem ich schon bei der Landung der ersten Marines in Danang einen tragischen Ausgang voraussagte. Das führte zu einer Demarche des damaligen Außenministers Schröder bei meinem Sender, dem WDR, der in meiner Berichterstattung einen Verstoß gegen die atlantische Solidarität zu entdecken glaubte. Dieser Zensur-Vorstoß war seinerzeit am Standvermögen des Intendanten Klaus von Bismarck gescheitert. Dieser hochdekorierte ehemalige Frontoffizier befragte mich zwei Stunden lang zu den Prognosen, die sich auf meine persönlichen Erfahrungen im französischen Indochina-Krieg stützten, und gab mir kurz und preußisch die Weisung: »Machen Sie weiter!«

Ich behaupte, mit meiner Warnung vor dem vietnamesischen »Quagmire« dem gemeinsamen Interesse der Allianz besser gedient zu haben als jene deutschen Hurra-Schreier der ersten Stunde, die später – nach den ersten Rückschlägen – mit dem idiotischen Sprechchor »Ho-Ho-Ho-Chi Minh« durch die Straßen der Bundesrepublik und West-Berlins zogen. Das wurde mir übrigens in einem freundschaftlichen Gespräch mit einem notorischen Hardliner der amerikanischen Außenpolitik, dem Senator McCain, bestätigt, als dieser nach einem gemeinsamen Rückblick auf die französische Niederlage in Indochina feststellte: »Wir Amerikaner hätten uns vor unserem Einsatz mit der Niederlage unserer gallischen Verbündeten in Fernost vertraut machen und Bernard Falls Buch ›Street Without Joy‹ gründlich studieren sollen.«

Der frühere US-Botschafter in Berlin John Kornblum hat mich 2003 bei einer öffentlichen Anhörung zum zweiten Irakkrieg als Feind der USA bezeichnet, um mir nach dem Desaster von Bagdad und dem Zerplatzen der Illusionen eines amerikanischen »nation building« im arabischen Raum unter vier Augen zuzugestehen, daß ich am Ende ja Recht behalten hätte. Der Verzicht auf das mesopotamische Abenteuer hätte den USA einen fatalen Prestigeverlust, eine hohe Anzahl von gefallenen und verkrüppelten GIs sowie die Verschwendung gewaltiger Milliardensummen erspart. Wo lag also der wahre Freundschaftsdienst? Bei den Anhängern einer utopischen Vorstellung demokratischer Neuordnung des arabischen Orients oder bei den als Kassandra verschrienen Realisten, die auf die fatale Verirrung in einem fremden Kulturkreis hinwiesen?

Zu den in Vietnam kämpfenden GIs – Marines First Cav, Green Berets, 82. Airborne –, mit denen ich die Gefahren der ersten Linie teilte, hatte ich stets ein herzliches, an Waffenbrüderschaft grenzendes Verhältnis gepflegt, solange die Truppe noch nicht durch Drogen, Prostitution und die eigene Unfähigkeit, der Tücken des ostasiatischen Partisanenkrieges auch unter Einsatz von ungeheuerlichem Menschen- und Materialaufwand Herr zu werden, demoralisiert war. Bei den späteren Feldzügen in Mesopotamien oder am Hindukusch konnte eine solche Vertrautheit nicht aufkommen. Das amerikanische Oberkommando hatte sich eingeredet, das Desaster von Saigon sei auf eine zu großzügige Vertrautheit mit den Medien zurückzuführen gewesen. Nachdem die Attentate auf das World Trade Center und das Pentagon die mächtigste Nation der Welt in einen Zustand kollektiver Hysterie versetzt und die Absenz imperialer Gelassenheit oder römischer Tugenden im Befehlszentrum der Neuen Welt bloßgelegt hatten, kapselten sich die amerikanischen Stäbe im »Broader Middle East« beinahe feindselig gegen jede objektive Lagebeurteilung ab und setzten die Gängelungstricks des »embedding« gegen die stets verdächtigen Korrespondenten ein.

*

Zwischen der Niederschrift dieser Zeilen und der Veröffentlichung des Buches »Der Fluch der bösen Tat« bleibt das strategische Spiel um die Ukraine einer Reihe von Unwägbarkeiten ausgesetzt. Einige düstere Vorgänge der Vergangenheit sollten dennoch berücksichtigt sein. Man kommt dabei nicht umhin, die patriotische Grundstimmung einer großen Mehrheit der Russen zu berücksichtigen, die sich nach der Auflösung der Sowjetunion mit einer ganzen Serie von Enttäuschungen und Demütigungen konfrontiert sahen. Was war die Rechtfertigung für den aus Amerika gesteuerten »Drang nach Osten« der Atlantischen Allianz, der schon bei der Orangen Revolte des Jahres 2004 mit Hilfe subversiver NGOs und obskurer Finanzmächte eine Ausweitung der amerikanischen Militärpräsenz in der Ukraine, in Weißrußland, in Georgien, ja sogar im zentralasiatischen Kirgistan anstrebte? Ich habe diese Manöver in dem Buch »Rußland im Zangengriff«, das auf Russisch mit dem seltsamen Titel »Rossiya Putina« erschien, zu beschreiben versucht. Einer sentimentalen Rußland-Vorliebe kann man mich wirklich nicht bezichtigen, zumal ich in meiner vierteiligen Fernsehdokumentation »Unter Kreuz und Knute« eine schonungslose Chronik der bluttriefenden Geschichte des Zarenreichs entworfen hatte.

Wer hätte geahnt, daß ein Vierteljahrhundert nach der feierlichen Bereinigung des Ost-West-Konflikts, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Gegnerschaft zwischen Washington und Moskau sich an der Ukraine neu entzünden würde und daß die Europäer unfähig wären, diesen Rückfall in den Kalten Krieg zu verhindern? Die Russische Föderation wurde auf die Grenzen zurückgeworfen, die der deutsche Generalstab im März 1918 dem bolschewistischen Revolutionär Lenin diktiert hatte. Rußland, das unter ungeheuerlichen Verlusten mit dem Vormarsch der Roten Armee von Stalingrad bis Berlin die wesentliche Voraussetzung für den alliierten Sieg im Mai 1945 erkämpft hatte, sah sich durch die ideologisch oder wie auch immer begründete Verdrängungsstrategie der Atlantischen Allianz in die Rolle eines Kriegsverlierers versetzt. Der unselige Konflikt entzündete sich vollends, als die »Westliche Gemeinschaft«, die den Beitritt der Ukraine in die von Moskau gesteuerte »Eurasische Union« zu hintertreiben suchte, eine wirtschaftliche Assoziation mit der Europäischen Gemeinschaft anbot.

Dabei wäre es ja nicht geblieben. Helmut Kohl kann bestätigen, daß die westliche Allianz bei der Preisgabe der DDR dem Generalsekretär der KPdSU Michail Gorbatschow die feierliche Zusage machte, ein Beitritt der Staaten des ehemaligen Warschauer Pakts zur NATO bliebe ausgeschlossen, was allerdings nicht schriftlich dokumentiert wurde. In der Euphorie der deutschen Wiedervereinigung, und erst recht, nachdem Boris Jelzin die rote Flagge der Sowjetunion über dem Kreml durch die weiß-blau-rote Trikolore des Zarenreiches ersetzt und die Teilrepubliken der Sowjetunion ermutigt hatte, für sich so viel Souveränität wie möglich zu beanspruchen, konnte niemand damit rechnen, daß die USA unter der Präsidentschaft George W. Bushs diese Absprache in den Wind schlagen würden.

»Deutschland, wir reichen Dir die Hand, wir kehren zurück ins Vaterland«, so hatte ein Chor der Roten Armee – von einem betrunkenen Jelzin dirigiert – auf der großen Truppenverabschiedungs-Veranstaltung in Berlin gesungen. Der Kreml, der eine halbe Million Soldaten für ein finanzielles Linsengericht und ohne den geringsten Zwischenfall aus der ehemaligen DDR abzog, hatte vermutlich erwartet, daß das wiedervereinigte Deutschland mit Dankbarkeit, zumindest mit Anerkennung reagieren würde. Doch aus Berlin ertönte nicht der geringste Einwand, als die ultrakonservative Mannschaft von Präsident George W. Bush – nachdem die Orange Revolution von 2004 in Kiew nicht zum Ziel geführt hatte – die früheren Ostblock-Staaten von Estland bis Bulgarien in das Atlantische Bündnis integrierte und somit die USA unmittelbar an die Grenzen des noch verbliebenen russischen Machtbereichs in Europa heranschob. Zur offenen Verstimmung kam es, als das Pentagon in diesem neuen Areal einen Raketenzaun, ein Abwehrsystem feindlicher Lenkwaffen plante, das angeblich gegen die Islamische Republik Iran gerichtet war.

Als Boris Jelzin aus dem Kreml schied und die Regierungsgewalt an den bislang unbekannten Wladimir Putin übertrug, erwartete man offenbar in Washington, daß sich dieser Newcomer den westlichen Vorstellungen von parlamentarischer Demokratie und kapitalistischer Marktwirtschaft unterwerfen würde. Sobald jedoch deutlich wurde, daß Putin mit autoritären Methoden sein Vaterland aus der entsetzlichen Misere herausführen wollte, in der er es vorgefunden hatte, zeigte man sich am Potomac enttäuscht und empört. Schon setzte eine systematische Kampagne der Diffamierung ein. Aber die neue Führung Rußlands konnte darauf verweisen, daß in der post-sowjetischen Phase des Übergangs das russische Volk bereits eine extrem ernüchternde, negative Erfahrung mit den sogenannten freiheitlichen Werten des Westens gemacht hatte, die man ihm aus Washington oktroyieren wollte. Nur wer zur Zeit von Perestroika und Glasnost, zur Zeit der Verschleuderung des Staatsvermögens an unersättliche Oligarchen an Ort und Stelle war, kann sich eine Vorstellung machen von dem Massenelend, von der ausufernden Kriminalität, die damals über Rußland hereinbrachen. Im Zentrum der Hauptstadt verhökerten die um jedes Einkommen betrogenen Bevölkerungsschichten ihr letztes Hab und Gut für ein paar Dollar. Jede Zugreise war von kriminellen Übergriffen bedroht. Prostitution und Drogenkonsum breiteten sich aus.

Kurzum, die »Lichtgestalt Gorbi«, der die Deutschen ihre reibungslose Wiedervereinigung verdanken, nachdem sie das Honecker-Regime in den Abgrund gestoßen hatte, wirkte sich für ihre Heimat katastrophal aus. Rußland taumelte in eine neue »Smuta«, in einen Verfall, wie er seit Boris Godunow und der polnischen Eroberung Moskaus nicht mehr über das Zarenreich hereingebrochen war. Das alles hatte sich im Zeichen einer chaotischen Übernahme westlicher Regierungs- und Wirtschaftsvorstellungen vollzogen. Diesen Verwerfungen ist Wladimir Putin nicht als »lupenreiner Demokrat«, sondern als Autokrat entgegengetreten. Vielleicht bedurfte es eines Eingeweihten der sowjetischen Geheimdienste, um Schritt für Schritt die Ordnung wiederherzustellen, die Macht der »neuen Bojaren«, der Oligarchen, zu zügeln und in die Trümmer der zerfallenen Sowjetunion den Kern eines neuen russischen Selbstbewußtseins zu pflanzen.

Damit setzte sich der neue Zar einer systematischen Kampagne durch die ferngesteuerten Medien Europas und deren politische Einflüsterer aus, die die strategische Konsolidierung der immer noch furchterregenden Atommacht Rußland durch interne Subversion und Verhängung von Sanktionen zu hintertreiben suchten. Daß Sanktionen wenig bewirken und ein höchst unmoralisches Instrument der Einschüchterung sind, mußte sich seit den schrecklichen Folgen der US-Blockade gegen den Irak Saddam Husseins herumgesprochen haben. Aber in Berlin und Paris pochte man auf die Verhängung dieser heimtückischen Zwangsmaßnahmen selbst auf Kosten der eigenen ökonomischen Interessen.

Man muß kein »Putin-Versteher« sein, um nachzuempfinden, daß das Angebot einer Wirtschaftsassoziation der Ukraine mit der Europäischen Union im Kreml als Vorstufe einer Ausdehnung der NATO nach Osten über den Dnjestr und Dnjepr hinaus empfunden wird. Die Ukraine war aus Moskauer Sicht als europäische Verankerung der »Eurasischen Union« auserkoren, mit der Putin sein vom westöstlichen »Zangengriff« bedrohtes Rest-Imperium abzuschirmen suchte. Die Erwartung, daß Barack Obama den Geboten der neuen weltpolitischen Multipolarität Rechnung trüge, erwies sich als Illusion. Die Einverleibung der Halbinsel Krim, der Streit über die Kontrolle dieser eminent wichtigen strategischen Bastion am Schwarzen Meer, sollte zu einer Eskalation der Gegensätze führen, der die Europäer rat- und hilflos zusahen. Das Atlantische Bündnis richtete sich auf die Kraftsprüche seines Generalsekretärs Rasmussen aus, der sich offenbar in der Pudel-Rolle eines neuen Tony Blair gefiel.

Die Voraussage Donald Rumsfelds, das junge, dynamische Europa, das sich mit Schwerpunkt Polen dem territorialen Expansionswillen Wladimir Putins entgegenstemmte, würde das alte, verbrauchte, kraftlose Europa der Gründerstaaten auf einen gefügigen Kurs gegenüber Washington ausrichten, schien sich zu erfüllen. In London, Berlin und Paris war man unfähig, sich in die Perspektive eines russischen Patrioten zu versetzen, der es als unerträglich empfinden mußte, daß über Estland die US Air Force in unmittelbarer Nachbarschaft von Sankt Petersburg ihre Übungsflüge veranstaltete und daß nach Ablauf des ukrainisch-russischen Vertrages über die Krim die Flugzeugträger der US Navy vor der glorreichen Festung Sewastopol ankern würden.

Wie stichhaltig ist eigentlich die überall verbreitete Version, Putin habe sich durch die Annexion der Krim einer flagranten Verletzung des Völkerrechts schuldig gemacht? Die Krim war 1954 durch eine willkürliche Entscheidung des damaligen Generalsekretärs der KPdSU Nikita Chruschtschow der Ukraine »geschenkt« worden. Aber in der Stunde der Entfremdung zwischen Moskau und Kiew hatte die dortige Bevölkerung eindeutig für ihren Verbleib bei Rußland votiert. Was nun das Schicksal der Gesamt-Ukraine betrifft, so weigerten sich die europäischen Tugendprediger anzuerkennen, daß hier – unter der hemmungslosen Herrschaft allmächtiger Oligarchen – ein historischer Konflikt ausgetragen wurde zwischen dem einst österreichischen, griechisch-katholischen Ostgalizien im Westen und dem zutiefst russischen und – um mit Samuel Huntington zu sprechen – byzantinisch geprägten Proletariat des Donbass, daß also allenfalls eine lockere Föderation diese flagranten Widersprüche überbrücken könnte.

Ich erinnere an die zwielichtigen Zustände, die während des Zweiten Weltkrieges in Ost-Galizien, im ehemals österreichischen und polnischen Teil der heutigen West-Ukraine vorherrschten. Mit äußerster Vorsicht zitiere ich dabei den amerikanischen Historiker Timothy Snyder und seinen französischen Kollegen Christian Ingrao. Der Zeitung »Le Monde«, die derzeit an der Spitze der Anti-Putin-Kampagne in Frankreich steht, entnehme ich folgendes Zitat »Die Nazis waren der Ansicht, die westlich des Dnjepr lebende Bevölkerung assimilieren zu können. Östlich davon führten sie einen Vernichtungskrieg … Im Westen der Ukraine wurden die Deutschen oft als Befreier empfangen.« Dort haben sich, so schreibt Ingrao, »150 000 ukrainische Nationalisten in die Waffen-SS oder Verteidigungsmilizen gemeldet … sie waren unentbehrlich für die Ausführung der Shoa. Im Lager Belzec (600 000 Opfer) gab es nur fünfzehn bis zwanzig deutsche Soldaten.« Nach der deutschen Kapitulation hatte dort der Widerstand gegen die Sowjetarmee bis 1950 mit extremer Heftigkeit angedauert.

Es berührt seltsam, wenn Warschau und Kiew heute eine enge Verbrüderung feiern. Marschall Pilsudski, der nach dem Ersten Weltkrieg die Wiedergeburt der polnischen »Respospolita« vollzog, hatte vorübergehend Kiew besetzt und die ukrainische Hauptstadt für seinen Staat reklamiert. Während der Maidan-Unruhen 2014 brachen aus der Umgebung von Lemberg, das die Polen Lvov und die Ukrainer Lwiw nennen, militärisch organisierte Stoßtrupps auf, die sich bei ihrem Kampf für ein nach Westen ausgerichtetes Regime auf den Nationalhelden Stepan Bandera beriefen, obwohl dieser zur Zeit des von den Nazis eingerichteten Generalgouvernements Jagd auf Polen, Russen und Juden gemacht hatte. Aber an dieser düsteren Vergangenheit, die die Moskauer Propagandisten zu dem Vorwurf aktueller faschistischer Umtriebe nutzen, wagt im Westen offenbar niemand zu rühren.

Viel Feind, viel Ehr

Wer geglaubt hatte, im Weißen Haus – sei es nun George W. Bush oder Barack Obama – habe man von der einsamen Hegemonialvorstellung der USA Abschied genommen und das Aufkommen einer multipolaren Welt akzeptiert, wurde eines anderen belehrt. Statt die Existenz divergierender Kulturkreise anzuerkennen, die mit den vorbildlichen Vorstellungen des Westens nicht zu vereinbaren waren, griff man blindlings auf die obsoleten Thesen Fukuyamas zurück, der einst »das Ende der Geschichte« proklamiert hatte. Amerika präsentierte sich wieder als die »unentbehrliche Nation« und unterteilte die internationalen Akteure in »good and bad guys«. Daß diese Bewertung sehr oft nach heuchlerischen Maßstäben vollzogen wurde – man denke nur an die Bevorzugung der reaktionären und repressiven Petro-Monarchien der Arabischen Halbinsel oder der Putsch-Diktatur des Generals Abdel Fattah el-Sisi in Ägypten –, wurde schlicht ignoriert.

Der angelsächsische Kapitalismus geriet seinerzeit in die Kritik nicht nur der kontinentalen Europäer, die durch hemmungslose Kasino-Spekulation und den Bankencrash von Lehman Brothers in eine schwere Finanz- und Wirtschaftskrise gestoßen wurden. Papst Franziskus verwahrte sich nachdrücklich gegen die Vergötzung des »Goldenen Kalbs«. Die soziale Marktwirtschaft der Europäischen Union drohte bereits zu einer Plutokratie zu entarten. Was nun die Überlegenheit der »westlichen Werte« betrifft, auf die bei uns niemand verzichten möchte, so läßt sich dieses Modell eben nicht beliebig exportieren. Schon spricht man von einer »moralischen Keule«, mit der Washington seine jeweiligen Interventionen zu rechtfertigen sucht. Die endlosen politischen Grabenkämpfe einer Großen Koalition, wie sie in Berlin ausgetragen werden, würden einen gigantischen, auf Erneuerung und wirtschaftliche Expansion bedachten Staat wie die Volksrepublik China unweigerlich der Anarchie ausliefern. Wer der trostlosen Kastengesellschaft Indiens als »größte Demokratie der Welt« huldigt, weil dort dem Stimmzettel-Fetischismus durch die unwissenden Massen Genüge getan wird, muß von Blindheit geschlagen sein. Sämtliche von außen ermutigten Revolten des Arabischen Frühlings zu Gunsten von Meinungsfreiheit und Parteienvielfalt strandeten ja in Militärdiktatur, Bürgerkrieg oder islamistischer Intoleranz.

Gewiß, die Vereinigten Staaten sind weiterhin die weitaus mächtigste Nation. Der American Way of Life wird insgeheim selbst von seinen Gegnern bewundert und übernommen. Ein tugendhaftes Vorbild sind die USA jedoch längst nicht mehr, seit sie mit ihrer globalen »Counter-Insurgency« gegen den Terrorismus den Weg zum »dirty war« der Zukunft beschritten haben, zum Einsatz mörderischer Drohnen, skrupelloser Söldnertrupps und der Folterexzesse des »water boarding«. Es klingt doch allzu heuchlerisch, wenn man sowohl Rußland als auch China durch einen Cordon sanitaire einzuschnüren sucht, seinen potentiellen Gegnern aber gleichzeitig vorwirft, sich durch ein strategisches Glacis schützen zu wollen.

Inzwischen haben auch die deutschen Kommentatoren entdeckt, daß Amerika seit dem grandiosen Sieg im Zweiten Weltkrieg nur noch militärische Rückschläge erlitten hat. Mir war es vergönnt, als »Gefährte des Rückzugs« diese Serie des Versagens an Ort und Stelle zu erleben, von der Pattsituation in Korea bis zum Stellvertreterkrieg in Syrien, der den Horden des islamistischen Terrorismus den Zugang zum Nahen und Mittleren Osten öffnete. Im schonungslosen Rückblick erscheinen die USA als dubioser, ja gefährlicher Partner. Die Falschmeldung über einen angeblichen Überfall im Golf von Tonking benutzte der Präsident Johnson 1964 als Rechtfertigung für die Bombardierung Nordvietnams. Eine zweideutige Aussage der arabischen Botschafterin in Bagdad, April Glaspie, verleitete Saddam Hussein 1990 zu der Annahme, er könne Kuwait ohne eine vernichtende Gegenoffensive des westlichen Bündnisses besetzen und annektieren. Der flagrantesten Irreführung machte sich George W. Bush schuldig, als er seinen Außenminister Colin Powell zwang, vor den Gremien der UNO eine von Bagdad ausgehende Bedrohung Europas durch ein gewaltiges Arsenal von Giftstoffen und Lenkwaffen vorzutäuschen, von denen er wußte, daß sie gar nicht existierten. Die schamlose Überwachung der führenden Staats- und Regierungschefs der eigenen Allianz durch die NSA hat sogar die eingeschworenen Amerikafans bedenklich gestimmt.

Die bitteren Erfahrungen des Arabischen Frühlings haben den jetzigen US-Präsidenten zu der Erkenntnis gebracht, daß überstürztes Eingreifen sich weit negativer auswirken kann als zögerliches Abwarten. Die US Army wird in Zukunft nur in Fällen unmittelbarer Bedrohung eigener Interessen ihren Soldaten befehlen, »to put the boots on the ground«. Eine bewaffnete Auseinandersetzung der USA mit Rußland oder China oder auch nur der Islamischen Republik Iran ist kaum noch vorstellbar. Den europäischen Verbündeten, deren Politiker sich im Ukraine-Konflikt als Maulhelden decouvrierten, wird aus Washington zu verstehen gegeben, sie sollten ihre völlig unzulängliche militärische Kapazität ausbauen, während Amerika die »Führung aus dem Hintergrund – leading from behind« übernähme.

*

Die deutsche Kanzlerin hat auf ihrem Schreibtisch ein Porträt der Zarin Katharina der Großen aufgestellt. Dann wird es Wladimir Putin wohl erlaubt sein, sein Büro mit dem Bild Peters des Großen zu schmücken. Ist sich Angela Merkel bewußt, wenn sie dem russischen Staatschef beim Streit um die Ukraine mit der Miene einer Oberlehrerin die Leviten liest, daß die große Katharina lediglich nach außen ihren Ruf als Monarchin der Aufklärung und Toleranz entfaltete? Die gebürtige Prinzessin von Anhalt-Zerbst hat sich ihrem Volk gegenüber als reaktionäre Autokratin verhalten, die die erdrückenden Adelsprivilegien zusätzlich ausweitete und eine imperiale Expansion betrieb, die die Grenzen ihres Reichs über den Kaukasus hinweg bis ins heutige Aserbaidschan ausgreifen ließ.

Vor allem war sie es, die dem treu ergebenen Günstling Potemkin den Befehl erteilte, die heutige Ukraine vom Tataren-Joch, von der Unterwerfung unter die Osmanische Pforte zu befreien. Sie hat die Krim als vorgeschobene Festung russischer Macht im Schwarzen Meer erobert und im Raum zwischen Dnjestr und Don die Annexion riesiger Steppen und fruchtbarer Schwarzerde-Acker verfügt, für die Potemkin den heute wieder aktuellen Ausdruck »Nowaja Rossiya« prägte. Aber anstatt die dort lebende slawische Bevölkerung zu emanzipieren, führte sie die Leibeigenschaft ein. Sie bediente sich der prawo-slawischen Orthodoxie, um in »Neurußland« die letzten Spuren einer islamischen Vorherrschaft zu löschen, unter der das europäische Rußland seit der Eroberung Kiews durch die mongolischen Eroberer brutal unterdrückt wurde und bis zum heutigen Tag traumatisiert bleibt.

Die »Zarin aus der Uckermark« gilt heute als »die mächtigste Frau der Welt«. Deshalb glauben wohl die Emissäre Berlins bei ihren Auslandsauftritten, ihren »unterentwickelten« Gastgebern Mängel an Demokratie und Meinungsfreiheit vorwerfen zu müssen. Man verschone die junge deutsche Generation vor der Selbstzerknirschung der »Moralkeule des Holocaust«, wie Martin Walser es nannte. Aber was berechtigt ausgerechnet jenes Volk, das sich im Wahn seiner Rassenideologie der scheußlichsten Greueltaten europäischer Geschichte schuldig machte, als Sittenwächter und Künder einer freiheitlichen Ordnung aufzutreten, die ihr erst durch die amerikanische Besatzung oktroyiert wurde? Etwas mehr Zurückhaltung wäre geboten.

Wenn der britische Thronfolger Prinz Charles den russischen Staatschef als »neuen Hitler« beschimpft, kann man sich nur dazu beglückwünschen, daß die Geschicke unseres Kontinents heute nicht mehr wie 1914 durch die Verbalexzesse monarchischer »Schlafwandler« gefährdet werden. Was soll man andererseits von der Unverfrorenheit eines amerikanischen Präsidenten halten, dessen Spionageapparat jedes Individuum weltweit bis in die letzten Regungen durchleuchten kann, wenn er fünf chinesische Militärs verbotener Cyber-Tätigkeit bezichtigt und behauptet, die Omnipräsenz der amerikanischen Geheimdienste diene lediglich der Verhinderung von Terroranschlägen? Washington hat inzwischen zugegeben, die deutsche Kanzlerin – wie auch eine Vielzahl anderer Staats- und Regierungschefs – elektronisch belauscht und überwacht zu haben. Dank der Überlegenheit ihrer anonymen »Spooks« ist den USA jedes Detail des Wirtschafts-, Finanz- und Forschungsstandes ihrer Freunde und Feinde bekannt. Wie unter diesen Umständen eine ausgewogene Einigung über die angestrebte Atlantische Freihandelszone zustande kommen kann, muß von den deutschen Befürwortern einer solchen Liberalisierung erst noch erklärt werden.

*

Barack Obama hält offenbar nicht viel von den Europäern. Er mag dabei durch die koloniale Demütigung seines afrikanischen Vaters, durch die Arroganz britischer Siedler in Kenia beeinflußt worden sein. Auch die unbeschwerte Jugend auf Hawaii und in Indonesien dürfte ihn bewogen haben, die bislang atlantisch ausgerichtete Diplomatie und Strategie der USA durch eine prioritäre Ausrichtung auf den Pazifischen Ozean abzulösen. Doch mit den Erben Mao Zedongs ist nicht gut Kirschen essen. Statt einen freundschaftlichen Ausgleich mit China zu erzielen, weckt Amerika durch seine unverhohlenen Einkreisungsmanöver, die im Verbund mit Japan, den ASEAN-Staaten und Australien stattfinden, die alten Ressentiments des Reiches der Mitte, die Erinnerung an die Demütigung durch den Opiumkrieg und die darauf folgenden Jahrzehnte einer unerträglichen Knechtung.

Andererseits lassen sich heute die roten Mandarine von Peking durch die ewigen Hinweise des Westens auf die Tragödie am Platz des Himmlischen Friedens kein schlechtes Gewissen mehr einreden. Die chinesische Jugend hat diese Wirren inzwischen ebenso verdrängt wie die Greuel der maoistischen Kulturrevolution. Das Aufkommen für vorbildlich gehaltener Kulturvisionen verlagert sich offenbar auf unserem Erdball im Laufe der Jahrhunderte. Wer weiß heute in Europa noch, daß die französischen und deutschen Aufklärer des 18. Jahrhunderts, die sich gegen die Auswüchse einer verkrusteten Feudalgesellschaft auflehnten, die konfuzianische Staatsform Chinas, seine Meritokratie, seinen Verzicht auf metaphysische Spekulationen und seine Suche nach Harmonie zwischen Himmel und Erde als nachahmenswert empfanden? Wer kann in der heutigen Generation historischer Ignoranz schon die Bedeutung der Chinoiserien im Schloß Charlottenburg, in Sanssouci und so vielen anderen europäischen Orten deuten?

Die Staatsmänner und Politiker der Atlantischen Allianz, die sich über den »Expansionismus« Wladimir Putins und sein Projekt der »Eurasischen Union« entrüsten, erweisen sich als unfähig, die asiatische, die defensive Dimension dieses lockeren Zusammenschlusses zu erkennen. Gerade in Deutschland wird das Geschwätz über die Globalisierung allzu oft von Provinzialismus und Ignoranz gegenüber den außereuropäischen Zusammenhängen begleitet. Nach zwölf Jahren eines zutiefst enttäuschenden Einsatzes am Hindukusch wollen sich die deutschen Verteidigungspolitiker immer noch nicht eingestehen, daß die ISAF-Truppe in Afghanistan eine blamable Schlappe erlitten hat. Man nimmt es als selbstverständlich hin, daß die Bundeswehr für ihren Rückzug aus Zentralasien auf die mächtigen Antonow-Maschinen der russischen Luftwaffe und den Transit über russische Schienenstränge angewiesen bleibt.

Gewiß kann das transkontinentale Konstrukt, bei dem Zar Putin nur über die zögerliche Gefolgschaft Weißrußlands und Kasachstans verfügt, als verzweifelter Kraftakt gewertet werden, den NATO-Ambitionen an seiner Westgrenze mit imperialer Allüre entgegenzutreten und die neuen Satelliten Washingtons einzuschüchtern. Die wirkliche Sorge des Kremls dürfte sich jedoch auf die Revolte der Autonomen Republiken am Nordrand des Kaukasus und mehr noch auf den unsicheren Großraum zwischen Ural und Pamir-Gebirge richten.

Solange die Präsenz der westlichen Allianz das revolutionäre Ungestüm islamistischer Kräfte in Afghanistan – wie immer sie sich nennen mochten – in Schach hielt, waren die sogenannten GUS-Länder, die ehemaligen Sowjetrepubliken Zentralasiens, vom aufrührerischen Impuls der Umma halbwegs abgeschirmt. Unter der diktatorialen Herrschaft ehemaliger Spitzenfunktionäre der KPdSU, die sich über Nacht in orientalische Emire und Sultane verwandelt hatten, blieb er einer bleiernen Überwachung unterworfen. Spätestens ab 2016 dürften jedoch die Ufer des Amu-Daria zum Einfallstor von Jihadisten nach Usbekistan und Tadschikistan werden. Die usbekischen Ausbildungslager der pakistanischen Taleban in den »tribal areas« bereiten eine solche Aktion bereits vor, und über das ruhelose Fergana-Tal ist ihr Vordringen nach Kirgisistan bereits vorprogrammiert.

Eine existentielle Bedrohung der föderativen Stabilität Rußlands zeichnet sich heute schon am Mittellauf der Wolga ab, wo in Kazan, der Hauptstadt der Autonomen Republik Tatarstan, die unförmige Kul-Scharif-Moschee den von Iwan dem Schrecklichen nach seinem Sieg über die muslimischen Unterdrücker errichteten Kreml weit überragt. Noch herrscht Ruhe in der benachbarten Autonomen Republik Baschkortostan, doch ein Blick auf die Landkarte zeigt, daß diese zu mehr als der Hälfte turanisch und islamisch bevölkerte Region des Südural nur durch einen schmalen Schlauch rein russischen Territoriums von der unabhängigen Republik Kasachstan getrennt ist.

Wäre die Ukraine Bestandteil der russischen Einflußsphäre geblieben, hätte sich der slawische Bestandteil der Eurasischen Union um vierzig Millionen vermehrt. Nunmehr ist der dramatisch schrumpfende europäische Bevölkerungsanteil Rußlands der Geburtenexplosion von mehr als zwanzig Millionen Staatsbürgern ausgesetzt, die sich zur koranischen Lehre bekennen und jenseits des Ural das entstehende Vakuum zu füllen drohen. War es nicht eine Fehlentscheidung historischen Ausmaßes, eine fatale Mißachtung der Geographie und der ethnischen Realitäten, daß die Strategen Washingtons und ihre europäischen Trabanten zum Konfrontationskurs gegenüber Rußland antraten, wo doch der Kampf gegen den Terrorismus, das heißt die Eindämmung des fanatischen und gewalttätigen Islamismus, ein gemeinsames Anliegen von Russen, Amerikanern und Europäern hätte sein müssen?

»Viel Feind, viel Ehr«, hieß es einmal im wilhelminischen Deutschland. Der amerikanische Rundumschlag unserer Tage erinnert an diese Verblendung. Man zwingt geradezu den russischen Widerpart, der mit bösen Ahnungen auf das erdrückende Übergewicht Chinas in Fernost blickt, eine enge Allianz mit Peking anzustreben, um sich den Gefahren einer Zweifronten-Situation zu entziehen. Wer dächte da nicht an das Nichtangriffsabkommen, das Stalin im April 1941 mit dem General Tojo in Tokio vereinbarte, was der Sowjetunion erlaubte, ihre sibirischen Divisionen zur Rettung Moskaus an die westliche Front zu werfen. Den Japanern wurde damit der Rücken freigemacht für ihren Angriff auf Pearl Harbor und die Eroberung Südostasiens.

Im Schatten des chinesischen Giganten

Wieder einmal muß ich den Spagat vornehmen zwischen der Schilderung aktueller Ereignisse, die sich in rasantem Ablauf überschlagen, und dem Rückblick auf politische und militärische Verwirrungen, die ich im Verlauf von siebzig Jahren an Ort und Stelle registrierte. Dabei habe ich die Selbstauflösung der Sowjetunion zwischen Bug und westlicher Pazifikküste mindestens ebenso schonungslos geschildert wie den viel zu früh angekündigten »decline and fall« des amerikanischen Imperialismus. Ganz zu Schweigen von dem schmerzlichen Verzicht der Europäer auf ihre globale Kolonialherrschaft.

Frappierend ist die Tatsache, daß die USA zwar dank ihrer perfekten Spionagetechnologie in der Lage sind, jedes vertrauliche Gespräch abzuhören, jeden potentiellen Gegner exakt zu positionieren, jedoch auf Grund des Mangels an »human intelligence«, ihrer Unfähigkeit, sich in die Mentalität fremder Kulturen zu versetzen, einen Rückschlag nach dem anderen einstecken mußten. Es ist einfach unverzeihlich, daß im sogenannten Arabischen Frühling sämtliche Prognosen der professionellen »Spooks« als grobe Irrtümer entlarvt wurden oder daß man auf den Sturz Bashar el-Assads so intensiv eingeschworen war, bis man in Langley endlich wahrnahm, daß sich in der syrischen Wüste die Gespensterarmee des Kalifen Abu Bakr el-Baghdadi formierte und jedes politische Kalkül über den Haufen warf.

Die deutschen Atlantiker verharren trotz des Snowden-Skandals und einer ganzen Serie amerikanischer Fehltritte in einer durchaus verständlichen Bewunderung des großen transatlantischen Partners. Das sei ihnen unbenommen. Doch sie sollten die Warnung Friedrich Nietzsches beherzigen, wonach Staaten die »kältesten aller kalten Ungeheuer« sind. Die weltumspannende Desinformationskampagne amerikanischer Propagandainstitute, der es gelungen ist, die europäische Medienlandschaft gründlich zu manipulieren, mag durchaus berechtigt erscheinen, wenn es darum geht, den Feind zu täuschen. Sie mag sogar bei der Koordinierung von Bündnispartnern nützlich sein. Doch sie wird zum Verhängnis, wenn ihre Autoren sich im Netz der eigenen Lügen und Zwangsvorstellungen verstricken, wenn sie ihren eigenen Phantasmen erliegen.

Bei dem Bemühen, jenseits der europäischen Kleinstaaterei die kolossalen Dimensionen Ostasiens bei meiner geopolitischen Analyse zu berücksichtigen, werde ich auf den akuten Territorialkonflikt verwiesen, der im südchinesischen Meer zwischen Peking und Hanoi um den Besitz der Paracel-Inseln ausgetragen wird. Es drängen sich Bilder aus dem März 1946 auf, dem Zeitpunkt meiner ersten Begegnung mit dem Reich der Mitte. Die Vorhut des französischen Expeditionskorps war damals präzis in diesem Raum gegen den sporadischen Widerstand der trotz des Waffenstillstandsabkommens eingedrungenen Kuomintang-Truppen Tschiang Kai Scheks an Land gegangen. Konfuzius hatte dem Soldaten die unterste der untersten Stufe der gesellschaftlichen Rangordnung zugewiesen. Damit gewann »Meister Kong« bei den Aufklärern des Abendlandes, die des eitlen Waffengeklirrs einer dekadenten Feudalgesellschaft überdrüssig waren, zusätzliches Ansehen. Es war deshalb ein Erlebnis historischen Ausmaßes, als ich – nachdem ich im Jahr 1946 auf die marodierenden Horden einer plündernden und verachteten Soldateska getroffen war – fünfzig Jahre später Zeuge einer revolutionären Umwälzung wurde, die der maßlosen Glorifizierung des Kriegshandwerks huldigte.

Das China unserer Tage sieht nicht nur in der Anhäufung positiver Handelsbilanzen und gewaltiger Devisenreserven eine Voraussetzung, dem Übergewicht der USA im Westpazifik zu begegnen. Weit schwerer wiegt die Vorbereitung der Volksbefreiungsarmee auf den Cyber War. In Zukunft wird ja nicht mehr die Zahl der Flugzeugträger in einem hypothetischen Konflikt den Ausschlag geben, sondern die elektronischen Zaubertricks, mit denen Chinas Strategen den amerikanischen Einkreisungsring, der sich von Japan bis Australien erstreckt, zu lähmen und zu durchbrechen suchen. Schließlich könnte das Reich der Mitte mit dieser Strategie an die vorübergehende maritime Machtentfaltung der frühen Ming-Dynastie anknüpfen, deren gigantisches Flottenaufgebot die Karavellen der iberischen Konquistadoren als Nußschalen erscheinen ließ.

Während ich mich im Frühjahr 2014 noch diesen fernöstlichen Reminiszenzen und Spekulationen widmete, wurde ich mit einem Schlag in das grelle, grausame Licht der Gegenwart versetzt. In dem nah- und mittelöstlichen Raum, den man den »Fruchtbaren Halbmond« nennt, hatte sich die Büchse der Pandora geöffnet. Die staatliche Ordnung, die sich noch auf die artifizielle Grenzziehung des britisch-französischen Sykes-Picot-Abkommens aus dem Ersten Weltkrieg stützte, löste sich auf. In dem entstandenen Vakuum entfaltete sich ein Flächenbrand, ein Chaos bislang unvorstellbarer Grausamkeit. Dieses Mal ging es für die Atlantische Allianz, zumal für die Europäer, nicht darum, »Deutschland am Hindukusch« zu verteidigen. Die Tragödie spielte sich nicht in irgendeiner trostlosen Region Zentralasiens ab. Die konfessionellen und politischen Gegensätze eines undurchsichtigen Stellvertreterkrieges erreichten die Küste des Mittelmeeres, das bei den Römern einst als »Mare nostrum« galt.

In der »Grünen Legion« des selbsternannten Kalifen Abu Bakr el-Baghdadi sammelten sich Todesmutige und skrupellose Veteranen des Jihad, die bereits in Afghanistan und Bosnien, in Kaschmir und Algerien, in Pakistan und im nigerianischen Borno, ja in der ganzen islamischen Umma zur Verwirklichung eines supranationalen Gottesstaates angetreten waren.

Wieder sollte jenseits der unerträglichen Bruderzwiste im slawischen Osteuropa oder im Nahen und Mittleren Osten der Blick auf die weltweiten Dimensionen des aktuellen Geschehens gerichtet werden. Es ist ja nicht so, als wären die pazifischen Räume von den europäischen Querelen nicht betroffen. So berührt es seltsam, daß ein renommierter japanischer Politologe, Norihiro Kato, der sich der Remilitarisierung Nippons durch die Regierung Shinzo Abe entgegenstellt, die Parallele herstellt zwischen dem »schlafwandlerischen« Kriegsbeginn in Europa im Jahr 1914 und den Gewitterwolken, die sich heute zusammenbrauen. Man könne durchaus einen Vergleich anstellen zwischen der damaligen und der heutigen Situation. Vor hundert Jahren sei die Weltlage gekennzeichnet gewesen durch eine allgemein anerkannte Weltmacht, nämlich Großbritannien, die sich bedroht sah durch das stürmische Aufkommen eines ehrgeizigen Rivalen, nämlich Deutschland, während sich Frankreich bereits einem schleichenden Niedergang zuneigte. Heute sei die Welt gekennzeichnet durch die trügerische Allmacht Amerikas, durch den stürmischen Machtwillen Chinas und das Verblassen der japanischen Ansprüche. Bei diesem Beharren auf nationalistischen Prärogativen bestehe die wachsende Gefahr eines »Sarajevo Type Incident«, der plötzlich nicht mehr zu kontrollieren wäre.