Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fontis AG

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

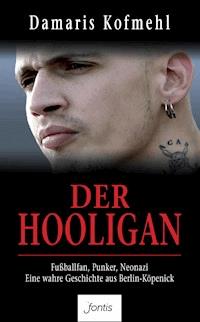

Jan (Pseudonym) wächst in Ost-Berlin, in der ehemaligen DDR, auf. Schon als Vierzehnjähriger sorgt er mit seinem Irokesenschnitt für Aufsehen.Gleichzeitig lernt er ein paar Hooligans kennen und beginnt, sich nach den Fußballspielen mit den gegnerischen Fans zu prügeln. Die Kämpfe werden immer brutaler, und schon bald sind Jan und seine Freunde als die berüchtigtsten und verrücktesten Hooligans der ganzen Umgebung verschrien. Jan lässt keine Straßenschlacht aus und fürchtet sich nicht davor, mit zwanzig Hools gegen einen Mob von zweihundert anzutreten. Mit fünfzehn Jahren landet Jan wegen staatsfeindlicher Liedtexte in einer Jugendstrafanstalt, die seinen Hass gegen den Staat noch mehr schürt. Mit achtzehn versucht er, in den Westen zu flüchten, und landet im Stasi-Knast, wo er die ganze Härte des Systems erneut zu spüren bekommt. Am 9. November 1989 erlebt Jan live mit, wie die Mauer fällt. In der Hooliganszene herrschen jetzt beinahe kriegsähnliche Zustände. Die Polizei ist nicht mehr Herr der Lage. Und langsam verliert auch Jan die Kontrolle über sein Leben. Er schließt sich der Neonazi-Szene an und rutscht immer tiefer in den Sumpf aus Gewalt und Alkohol. Unaufhaltsam bahnt sich eine Katastrophe an. Doch Jan steckt schon zu tief drin, um auszusteigen. Ein anderer muss für ihn die Notbremse ziehen, ehe es zu spät ist …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 407

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Damaris KofmehlDer Hooligan

Dieses Buch basiert auf einer wahren Geschichte.Vieles entspricht 1:1 den realen Tatsachen und Abläufen, besonders die Eckpfeiler der Story: BFC, Köpenick, Alexanderplatz, Jugendknast Dessau etc.Die meisten Namen sowie einige Ortschaften und Details wurden allerdings aus Gründen der Sicherheit und des Persönlichkeitsschutzes geändert.

Das Buch ist meiner Freundin Mirjam gewidmet. Sie ist eine der beeindruckendsten Frauen, die mir je begegnet ist.

Damaris Kofmehl

Der Hooligan

Fußballfan, Punker, Neonazi – eine wahre Geschichte ausBerlin-Köpenick

(Erzählt von Jan Günther)

www.fontis-verlag.com

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

© 2007 by `fontis - Brunnen Basel

E-Book: © 2013 by `fontis - Brunnen Basel

Umschlag: Michael Basler, LörrachFoto Umschlag: Corbis, Düsseldorf

E-Book-Herstellung: mbassador GmbH

E-ISBN 978-3-03848-576-6

Inhalt

1. Das Verhör

2. Dirk ist kein Schläger

3. Von der Kunst, eine Mathearbeit zu schwänzen und einen Bus durch Serpentinen zu fahren

4. Von wertvollen Briefmarken und ominösen Glasscheiben

5. Unangenehmer Zusammenstoß im Klohäuschen

6. Der BFC schreibt Geschichte

7. In den Klauen des Staates

8. Wie im Knast der Hase läuft

9. Wie ich eine große Dummheit beging

10. Überraschungen, die mir den Tag versauten

11. Die Hools des BFC sind die Größten

12. Abgrundtiefer Hass und ein Blutrausch wie noch nie

13. Als Skinheads zum Auswärtsspiel in Rostock

14. Reise ohne Rückkehr

15. Zwischen Fasten und Schwarzbrot

16. Eigenartige Stasi-Verhöre

17. Ab in den Westen

18. Der Duft der Freiheit

19. Die Nacht, in der Geschichte geschrieben wurde

20. Wie ich mir eine Freundin angelte und der BFC zum Mythos wurde

21. Horst – und ein überraschendes Geschenk

22. Als Hooligan lebt man gefährlich

23. Treffpunkt Schaukelpferd und andere Schauermärchen

24. Die Fußball-Grotte

25. Die Geschichte vom Zwetschgenkuchen und ein paar sehr ungewöhnlichen Rockern

26. Eine ungewollte Reise mit ungeahnten Folgen

27. Ein neuer Jan

28. Der Ausstieg

29. Die Aussprache

30. Der alte Dreck wird geschreddert

31. Joker ist zurück

32. Ein brisantes Derby in Leipzig

Ein paar persönliche Gedanken von Damaris Kofmehl

Informationen

1. Das Verhör

Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass ein übermütiges Teenager-Leben wie das meine eine derart dramatische Wende nehmen könnte. Es geschah kurz vor meinem fünfzehnten Geburtstag. Ich war bei einem meiner Punk-Freunde in Berlin-Mitte zu Besuch gewesen und kam nach Hause, ohne auch nur das Geringste von dem zu ahnen, was mir bevorstand. Ein Liedchen trällernd, stürmte ich die Treppe zu unserer bescheidenen Wohnung hoch. Meine Mutter erwartete mich mit verschränkten Armen in der Küche. In ihrem strengen Gesicht lag ein Ausdruck der Empörung und Besorgnis zugleich.

«Jan», sagte sie nervös, «die Stasi war hier.»

Das Wort ließ mich innerlich erschauern. Wenn es etwas gab, wovor sich jeder DDR-Bürger fürchtete, dann vor den Beamten der Staatssicherheit mit ihren grauen Klappkärtchen und Schirmmützen. Davor hatte jeder Angst. Wie angewurzelt blieb ich stehen, starrte meine Mutter mit großen schwarzen Kulleraugen entsetzt an und war für ein paar Sekunden sprachlos. Jan und sprachlos, das wollte etwas heißen.

«Die ... die Stasi war hier?», wiederholte ich.

«Allerdings», sagte sie, und ihre Brust wölbte sich beim Sprechen auf und nieder. «Die Suppe, mein Sohn, die wirst du schön alleine auslöffeln!»

«Was ... was wollten sie denn?», fragte ich vorsichtig.

Meine Mutter begann rot anzulaufen. «Was sie wollten? Du fragst mich im Ernst, was sie wollten, Jan? Kannst du dir das nicht denken, mein Junge?! Die Hausdurchsuchung war deinetwegen. Deinetwegen waren sie hier, hörst du? Sie fragten, ob du im Besitz einer Sprühdose wärst.»

«Einer Sprühdose? Wozu sollte ich eine Sprühdose haben?»

«Weil irgend so ein Spaßvogel in Köpenick ‹DDR gleich KZ› an eine Mauer gesprüht hat! Und die glauben natürlich, du wärst das gewesen!»

«Ich?!»

«Ja, du! Wer sonst würde so etwas Irrsinniges wagen, außer meinem Jan? Dir fällt ja nie was Besseres ein, als zu provozieren, provozieren und wieder provozieren!»

«Aber ... das war ich nicht, Mutter!», sagte ich wahrheitsgetreu. «Ich hab nichts an die Mauer gesprüht. Ehrenwort. So was würde ich nie tun! Ich bin doch nicht geisteskrank.»

«Nicht geisteskrank?!», rief meine Mutter und fasste sich an den Kopf. «Und was ist mit der Wand in deinem Zimmer? Welcher Geisteskranke ist dafür verantwortlich?»

Ach, du meine Güte, dachte ich. Eine dunkle Ahnung stieg in mir auf. Sollten sie am Ende ...

«Dein ganzes Zimmer haben sie durchwühlt!», bestätigte sie meine Befürchtung. «Die Sprühdose war längst vergessen. Dafür haben sie alles fotografiert! Dein ganzes Zimmer haben sie abgelichtet! Verstehst du?!»

Ich glaubte, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Das kann nicht wahr sein, dachte ich. Das darf nicht wahr sein.

Die Stimme meiner Mutter bebte. «Ich hab dir immer gesagt: Lass den Unfug mit deinen bunten Haaren. Ich hab’s dir immer gesagt. Warum tust du mir das an? Ich muss darunter leiden. Deinetwegen werde ich noch Berufsverbot kriegen! Alles geschieht deinetwegen. Weil du dich querstellst. Weil du den Mund immer so voll nimmst. Was machst du bloß? Warum machst du das bloß, Jan?!» Ihre Hände zitterten leicht. «Du sollst morgen pünktlich um acht auf dem Polizeipräsidium erscheinen», fügte sie etwas leiser hinzu. «Sie haben gesagt, wenn du dich nicht meldest, dann würden sie dich schon finden.»

Ich schluckte. Natürlich würden sie mich finden. Die brauchten sich keine Sorgen zu machen, dass jemand aus der DDR abhaut, weil man eh nicht aus dem Land rauskam. Und wenn sie jemanden finden wollten, dann fanden sie ihn auch. Dem Staat entkam niemand. Erst recht nicht jemand wie ich. Ich spürte einen Klumpen in meinem Hals, der rasch größer wurde. «Was ... was haben sie denn alles fotografiert?»

«Alles haben sie fotografiert!», krächzte meine Mutter. «Alles, Jan. Alles! Sie haben alles auf den Kopf gestellt. Mensch, Jan. Sie haben alles gefunden und mitgenommen. Alles!»

«Nein», murmelte ich und sank völlig benommen auf einen Stuhl. «Nein ...»

Es kam mir vor, als würde mein ganzes unbeschwertes Leben wie eine schillernde Seifenblase vor meinen Augen zerplatzen. Ich hatte schon eine Menge Mist gebaut mit meinen fast fünfzehn Jahren, keine Frage. Ich war nicht gerade das, was man sich unter einem braven Teenager vorstellt. Auffallen war mein Elixier. Ich war ein Punker, hatte knallbunte Haare, die ich mir mit Seife und Rasierschaum stachelmäßig hochstylte. Zusammen mit meinen Freunden zogen wir in zerrissenen Klamotten durch die Gegend und genossen es, die artigen DDR-Bürger mit unserem krassen Auftreten und unseren sarkastischen Sprüchen zu schockieren. Wir sahen uns nicht nur als Spießerschreck, sondern als echte Staatsfeinde. Ja, Staatsfeinde. Wie konnte ich bloß so naiv sein und denken, dass es immer so weitergehen würde? Ich war erledigt. Ich saß so tief in der Tinte, wie man nur drinsitzen kann.

In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich wünschte mir einfach nur, ich würde am nächsten Morgen aufwachen und feststellen, dass alles nur ein böser Traum gewesen war. Aber es war kein böser Traum. Die handgeschriebene Vorladung «zur Klärung eines Sachverhaltes», wie es immer so hieß, lag auch am nächsten Morgen noch auf meinem Schreibpult, bedrohlich und gnadenlos. Es gab kein Entrinnen, keine Möglichkeit, die Konfrontation wenigstens um ein paar Tage hinauszuzögern. Und so blieb mir nichts anderes übrig, als da hinzugehen. Pünktlich um acht Uhr betrat ich das Polizeipräsidium in Berlin-Mitte, an einem grauen, trüben Herbstmorgen im Jahr 1985, kurz vor meinem fünfzehnten Geburtstag. Dieser Tag sollte mein Leben für immer verändern.

Ich wurde in ein kleines Büro geführt. Mir gegenüber saß ein Kriminalpolizist, ein Vertreter dieses Staates, ein großer Mann mit stechenden Augen und aschgrauem Haar mit Seitenscheitel. Er hackte energisch auf der Tastatur seiner Schreibmaschine herum und war sichtlich erbost. Er war so wütend, dass ich glaubte, der Kragen seiner hässlichen engen Uniform müsste gleich platzen. Er warf mir einen einzigen Blick voller Abscheu zu, der mir das Blut in den Adern gefrieren ließ, und kaum hatte ich mich gesetzt, schrie er mich auch schon an:

«WAS BILDEST DU DIR EIGENTLICH EIN?!!!»

Ich duckte mich wie ein Schaf, wenn der Wolf kommt. So hatte noch nie jemand mit mir gesprochen, nicht einmal meine Mutter, und die konnte manchmal ganz schön aufbrausend sein. Zum ersten Mal wurde mir bewusst, in welcher Gefahr ich mich befand. Mein Leben hatte sich bisher immer nur um Partys, Punkkonzerte und vor allem um meinen über alles geliebten Fußballclub BFC gedreht. Schule war Nebensache. Provokation und Spaß, so war unsere Devise. Wo auch immer es etwas zu feiern oder zu stänkern gab, war ich, Jan, mittendrin und sorgte mit meinen ausgeflippten Ideen für reichlich Unterhaltung. Alle waren Freunde. Wir pfiffen auf den Staat und das ganze sozialistische System. Klar bewegten wir uns immer am Rande des Gesetzes. Klar hatte ich es oft übertreten. Aber irgendwie war ich immer mit einem blauen Auge davongekommen. Doch jetzt saß ich vor einem, der dieses Gesetz in seiner ganzen Härte vertrat. Und ich spürte seinen Hass. Oh ja, ich spürte seinen Hass, als hätte der Staat selbst sich in Fleisch und Blut verwandelt und würde mir gegenübersitzen. Ich hatte Angst, furchtbare Angst. Und ich hätte mir beinahe in die Hosen gemacht, als dieser Stasi-Beamte sich vorbeugte und knirschte:

«Jetzt hast du Ärger, Bürschchen. Jetzt hast du richtig Ärger!» Die Haare fielen ihm ins Gesicht, er warf sie sich mit einer hektischen Handbewegung zurück und hackte weiter auf die Schreibmaschine ein.

«Name!»

«Jan», hauchte ich schuldbewusst, «Jan Günther.»

«Alter?»

«Vierzehn», murmelte ich, während ich auf dem Stuhl immer tiefer rutschte.

«Erste Frage», fuhr der Polizist fort und fixierte mich erneut mit eisernem Blick. «Was hat dir der Staat getan, dass du ihn so kränkst?»

Ich wusste nicht genau, was ich darauf antworten sollte. «Na ja, eigentlich wollte ich nur ein bisschen Kritik ...»

Der Mann ließ mich nicht zu Ende reden. «WAS WOLLTEST DU?!!!», brüllte er. Seine Augen sprühten Feuer.

«Ja, also», eierte ich herum, «ich ... ich bin unzufrieden hier.»

«Der Herr ist unzufrieden?!»

Der Beamte erhob sich abrupt von seinem Stuhl, ging um den Tisch herum, und ehe ich mich versah, haute er mir eine runter. Dann setzte er sich zurück hinter seinen Schreibtisch, als wäre nichts geschehen. Wie erstarrt saß ich da, hielt mir die brennende Wange und fühlte mich immer kleiner und hilfloser. Darf der mich hier einfach so anfassen?, dachte ich. Wo bin ich hier bloß gelandet? Werde ich hier jemals wieder lebend rauskommen?

Ich hatte so einen Schiss, dass ich nicht mehr ein noch aus wusste. Es war ein offenes Geheimnis, dass manchmal Leute verschwanden, die der Stasi in die Finger gerieten. Unbequeme Leute wurden klammheimlich aus dem Weg geschafft, Staatsfeinde sind einfach getötet worden. Ob mir dasselbe Schicksal droht? Was wird mit mir geschehen? Mein Herz klopfte zum Zerspringen. Meine Gedanken drehten sich im Kreis. Ich hatte das Gefühl, die Bosheit dieses Beamten würde die ganze Luft um mich herum vergiften. Das Atmen fiel mir schwer. Es wurde mir sogar etwas schwindlig.

«Unzufrieden bist du also», stellte der Stasi-Beamte fest und klatschte eine dicke Akte vor mir auf den Tisch. Mein Name stand mit Filzstift darauf geschrieben. Der Gedanke, dass zu meiner Person eine derart dicke Akte in den Archiven der Stasi existierte, war beklemmend. Wie konnte das Sündenregister eines Vierzehnjährigen bereits solche Ausmaße angenommen haben? Wo ich doch nichts anderes getan hatte, als meine Meinung zu artikulieren? Der Polizist schlug die Akte auf, und mein Blick fiel auf ein paar Fotos, die eindeutig in meinem Zimmer aufgenommen worden waren. Eine Sprühdose hatten sie zwar nicht gefunden, konnten sie auch gar nicht, weil ich es tatsächlich nicht gewesen war mit diesem Mauerspruch. Dafür hatten sie ganz andere Sprüche entdeckt und als Beweismaterial fotografiert und dann beschlagnahmt.

Ich hatte eine Menge Honecker-Karikaturen angefertigt und an meine Zimmerwand gesteckt. Erich Honecker, Staatsratsvorsitzender der DDR, war ja jeden Tag mindestens dreißig Mal in der Zeitung abgebildet. Und ich schnitt die Fotos aus und versah sie mit Sprechblasen und einigen Bleistift-Ergänzungen. Einmal hatte ich ein Foto von ihm ausgeschnitten und ihm Sträflingskleider vom KZ angemalt. Und ich ließ ihn über die Berliner Mauer gucken und sagen: «Ich muss raus hier.» Mehr war es nicht. Aber die Stasi-Beamten mussten wohl geglaubt haben, dem größten Schwerverbrecher überhaupt auf die Schliche gekommen zu sein, als sie mein Zimmer betraten.

Es durchfuhr mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel, als ich realisierte, dass sie wirklich alles gefunden hatten, was es in meinem Zimmer zu finden gab. Alles. Sogar die staatsfeindlichen Liedtexte gegen Honecker und den Kommunismus, die ich tief in meiner Tischschublade vergraben hatte, waren ihnen in die Hände gefallen. Ich war erledigt.

«Weißt du, wie wir das nennen?», fauchte der Polizist, während er die Fotos demonstrativ vor mir ausbreitete. Ich schüttelte den Kopf.

«Staatsfeindliche Hetze und öffentliche Herabwürdigung», klärte er mich auf. Seine Haare fielen ihm erneut in die Stirn, und er schob sich die Haarsträhne zum x-ten Mal aus dem hässlichen Gesicht. Er sah beinahe aus wie ein Dämon. Er durchbohrte mich mit einem Blick, als wäre ich der verabscheuenswerteste Wurm auf diesem Planeten. «Ist dir klar, was das für Konsequenzen haben wird?», donnerte er. «IST DIR DAS KLAR?!»

Ich zuckte bei jedem Wort zusammen, als würde ich mit elektrischen Schlägen gefoltert. Der Typ schüchterte mich mit seiner fiesen Art so doll ein, dass ich ohne Zweifel mit dem Schlimmsten rechnete. Dieses Gebäude würde ich nicht mehr lebend verlassen. Und meiner Mutter würden sie mitteilen, ich wäre ganz überraschend an einem Herzklappenfehler gestorben oder hätte Selbstmord begangen oder so was in der Art. Nie würde sie erfahren, was wirklich aus ihrem vierzehnjährigen Sohn geworden war. Ich würde verschwinden wie so viele andere vor mir. Mir wurde heiß und kalt zugleich bei der Vorstellung. Konnte mir denn niemand helfen?

Was soll ich bloß tun? Ihm die Wahrheit sagen?, überlegte ich. Soll ich ihm sagen, wie beschissen ich mich fühle, nicht frei meine Meinung äußern zu dürfen? Soll ich ihm sagen, wie sehr ich mich danach sehne, dieses schreckliche Land endlich zu verlassen? Vielleicht habe ich als Politischer eine Chance. Ich hatte jedenfalls gehört, dass Leute, die aus politischen Gründen ins Gefängnis kamen, irgendwann in den Westen abgeschoben wurden, sofern sie die Sache wirklich durchzogen. Ich wollte in den Westen, in die Freiheit, raus aus diesem Überwachungsstaat. Das war schon immer mein innigster Wunsch gewesen. Aber da ich noch nicht volljährig war und auch keine Verwandten oder wenigstens Freunde im Westen hatte, standen meine Chancen nicht gerade gut.

Einmal hatte ich auf dem Alexanderplatz ein Mädchen getroffen, das bereit war, mich zu heiraten, damit ich in den Westen ausreisen dürfte. Ich interessierte mich sonst nicht groß für Mädchen, obwohl es immer wieder welche gab, die sich in mich verknallten. Bevor ich mir einen farbigen Irokesenschnitt zulegte, hatte ich weißblonde Haare, und in Kombination mit meiner hellen Haut, meiner athletischen Statur und den sehr dunklen Augen war ich schon ein Hingucker für Mädchen. Aber ich hing eigentlich lieber mit Jungs herum. Bloß dieses eine Mädchen aus dem Westen, das ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Daniela Müller hieß sie und hatte Ostberlin auf einer Klassenfahrt besucht. Sie fand es cool, dass ich ein Punker war in der DDR und sagte mir: «Weißt du was? Wenn ich achtzehn bin, dann werde ich dich heiraten. Und dann kannst du mit mir rüberkommen, völlig problemlos.»

Daran hab ich mich festgeklammert. Aber jetzt, wo ich diesem Kriminalpolizisten gegenübersaß, rückte selbst dieser Traum in unerreichbare Ferne. Das Einzige, was mir noch übrig bleibt, ist die Flucht nach vorn, dachte ich. Ich sag ihm einfach, was Sache ist. Vielleicht lässt er mich ja doch laufen.

Ich nahm all meinen Mut zusammen.

«Ich ... ich möchte in den Westen», murmelte ich in der festen Erwartung eines weiteren Gewitters. Doch diesmal blieb es aus.

«So, möchtest du», schnarrte der Beamte nur.

«Ja», sagte ich, «ich bin unzufrieden mit dem Staat und will dieses Land verlassen.»

Der Mann hinter dem Schreibtisch wölbte seine Brust, und seine Stimme war kalt wie Eis. Sie hatte einen Unterton, der alle meine Hoffnungen in einem einzigen Augenblick zerschlug.

«Ob du das Land verlässt, nachdem das Land sich so für dich aufgeopfert hat, das bestimmt immer noch das Land.»

Er erhob sich, verschränkte die Arme und kam mit knarrenden Stiefeln auf mich zu. Ich kam mir vor wie ein Insekt, das er jeden Moment mit seiner Grausamkeit zerquetschen würde. Ich machte mich auf eine weitere Ohrfeige gefasst. Stattdessen musterte mich mein Ankläger von oben bis unten, bückte sich zu mir hinunter und flüsterte mir zu:

«Weißt du, was wir jetzt mit dir machen werden?»

Ich spürte seinen ekligen Atem im Gesicht.

«Wir werden dich erziehen, so richtig erziehen. Wir werden dir zeigen, was der Staat so draufhat. Das werden wir dir mal zeigen, Jan Günther. Jetzt kommst du erst mal in eine Zelle, und für die nächsten Jahre wirst du hier nicht mehr rauskommen. Das verspreche ich dir.»

Mir war klar, dass dies kein Bluff war. Am liebsten wäre ich in Grund und Boden versunken. Es war alles zu spät, alles kaputt. Es war aus. Meine Familie und meine Freunde würde ich nie wiedersehen, nicht einmal Dirk, und Dirk war mein bester Freund. Ich war dem Staat auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.

Ich wurde abgeführt und in ein Gefängnis gebracht, das schon zu Hitlers Zeiten als Knast benutzt worden war. Dort steckten sie mich in eine Einzelzelle, ganz unten im Keller. Die schwere Tür fiel ins Schloss, und plötzlich war ich alleine, ganz alleine. Das war’s, dachte ich. Es ist alles vorbei. Mein Leben ist hier zu Ende. Wie ein Film zogen meine ersten vierzehn Jahre an mir vorbei, während ich mich an der kalten Mauer langsam auf den Boden sinken ließ.

2. Dirk ist kein Schläger

Dirk wohnte nur zwei Blocks neben mir. Wir kannten uns von klein auf und waren dicke Freunde, obwohl wir im Grunde so unterschiedlich waren, wie man es nur sein kann. Dirk trug eine dicke Brille und war etwas rundlich und schwerfällig. Er kam ziemlich rasch außer Puste, wenn er mit mir zusammen unterwegs war. Ich war der geborene Abenteurer, der große Eroberer neuer Welten, und Dirk war mein treuer Gefolgsmann. Wo auch immer ich hinging, was auch immer ich mir an neuen Spielen ausdachte, Dirk musste mit dabei sein. Ohne ihn machte alles nur halb so viel Spaß.

Freilich, wenn es nach ihm gegangen wäre, so hätte er sich den ganzen Tag in seinem Zimmer verkrochen und Bücher gelesen oder Kreuzworträtsel gelöst. Er liebte es, die Dinge gemütlich und ohne Hektik anzugehen, während ich es liebte, von morgens bis abends durch die Wälder in Köpenick zu streifen auf der Suche nach einem neuen wilden Abenteuer. Kein Tag durfte vergehen, ohne wenigstens etwas Spannendes erlebt zu haben. Und wenn nichts derlei geschah, so musste ich mir eben etwas einfallen lassen.

«Dirk», sagte ich eines Tages nach einem ziemlich öden Nachmittag, «ich habe eine glänzende Idee.»

«So, was denn?», fragte Dirk, während er sich mit einem Taschentuch hingebungsvoll seine Brille putzte. Wir waren da so etwa zehn Jahre alt und schlenderten gelangweilt am Ufer der Spree entlang.

«Wollen wir mal so tun, als ob wir uns streiten?», schlug ich vor, absolut begeistert von meiner ausgefallenen Idee.

Dirk setzte sich die Brille auf die Nase und sah mich durch die dicken Gläser ziemlich verwirrt an. «Warum denn das nun wieder?», fragte er.

«Weil es cool ist!», sagte ich und war schon ganz aus dem Häuschen vor Aufregung.

«Was soll denn daran cool sein?», wunderte sich Dirk verständnislos.

«Siehst du die Jungs da vorne?» Ich deutete auf eine Gruppe Jungen aus unserer Nachbarschaft, die neben einem verrosteten Bagger saßen und Steine in den Fluss warfen. «Also, hör mir zu, Dirk. Wir gehen da hin und tun so, als ob wir uns prügeln würden.»

«Aber ich will mich doch gar nicht mit dir prügeln», wandte Dirk ein.

«Dirk, das ist Action! Verstehst du? Natürlich muss es echt aussehen. Die sollen glauben, dass wir uns total zerstritten haben. Machst du mit?»

«Also, ich weiß nicht ...»

«Ach komm schon, Dirk. Das wird ein Heidenspaß, glaub mir!»

Nach einigem Hin und Her ließ sich Dirk endlich von der Genialität meiner Idee überzeugen.

«Wenn du unbedingt willst, von mir aus. Ja.»

«Okay», sagte ich und war schon ganz zappelig vor Ungeduld, «dann müssen wir uns jetzt einen Streit ausdenken. Weswegen könnten wir uns streiten? Was meinst du, Dirk?»

Dirk zuckte die Achseln. «Keine Ahnung, wir streiten uns ja so selten.»

Und das entsprach der Wahrheit. Mit Dirk konnte man sich nicht streiten. Dazu war er irgendwie viel zu bequem und friedfertig. Aber gerade deshalb war der Gedanke einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mir und Dirk ja auch so reizvoll. Die Jungs am Fluss unten würden die Welt nicht mehr verstehen, wenn wir beide uns vor ihren Augen in die Haare gerieten. So etwas hatte die Welt noch nicht gesehen. Ich konnte es kaum erwarten, ihre Gesichter zu sehen.

Angestrengt dachte ich nach, und wenige Minuten später hatte ich den perfekten Schlachtplan zurechtgelegt und wusste genau, wie wir den Streit inszenieren würden. Ich weihte Dirk in den Plan ein, und er grinste und fand die Rollenverteilung nicht mal so übel.

«Na, dann wollen wir mal», sagte ich und rieb mir die Hände. «Zeig, was in dir steckt, Dirk. Klappe drei, die erste! Action!»

Und los ging unser spektakuläres Schauspiel. Dirk machte tatsächlich voll mit. Energisch schubste er mich mit den Händen von sich weg und versuchte dabei, so wütend wie möglich auszusehen.

«Gib mir sofort meine Mütze zurück!», quietschte er.

«Lauter», flüsterte ich ihm zu, während ich so tat, als würde ich das Gleichgewicht verlieren.

Dirk holte tief Luft und wiederholte seinen Part mit doppelt so viel Kraft. «Ich will meine Mütze wiederhaben!», brüllte er und stieß mich vor sich her den Hügel hinunter in Richtung Bagger. Die Jungs am Flussufer reckten neugierig ihre Köpfe.

«Nanu?», hörte ich einen von ihnen sagen. «Sind das nicht Jan und Dirk? Was ist denn in die gefahren?»

Ich zwinkerte Dirk zu, hielt seine Mütze demonstrativ in die Höhe und setzte mein ganzes schauspielerisches Talent ein: «Deine Mütze willst du? Dann hol sie dir doch, du Weichei!»

«Wie hast du mich eben genannt?», entrüstete sich Dirk und stemmte die Fäuste in die Seite.

«Weichei!», rief ich.

«Selber Weichei!», entgegnete Dirk. «Wenn du mir nicht augenblicklich meine Mütze zurückgibst, kannst du was erleben, Jan!»

Ich musste mir das Lachen verkneifen. Er machte seine Sache gut, der Dirk. Er steigerte sich so in seine Rolle hinein, dass er kaum wiederzuerkennen war. Und die Jungs am Strand beobachteten die dramatische Szene mit wachsender Besorgnis. Kein Zweifel: Unser Streit wirkte echt, fast schon kinoreif.

«Du, die streiten sich ja wirklich», hörte ich Heiner, den ältesten der Gruppe, sagen.

«Ist ja total ernst», flüsterte ein anderer. «Die schlagen sich gleich den Schädel ein. Was ist bloß in die gefahren? Die haben sich doch sonst immer prima vertragen.»

«Hey, Jan, was soll das?», rief mir Heiner zu.

Doch wir hatten uns vorgenommen, die Knaben absichtlich zu ignorieren, und das taten wir auch. Stattdessen verkündete Dirk auf mein Zeichen hin voller Inbrunst:

«Das klären wir jetzt unter Männern!» Er packte mich am Arm, wie ich es ihm zuvor gesagt hatte, und zerrte mich hinter einen Hügel, wo die Jungs uns nicht mehr sehen konnten. Ich war geradezu beflügelt vom Erfolg unserer ausgeklügelten Aktion.

«Jetzt kommt das große Finale», sagte ich.

Dirk keuchte wie eine Dampflokomotive. «Was für ein Finale?», fragte er.

«Na, der Kampf», erklärte ich. «Es muss so aussehen, als hättest du mich zusammengeschlagen.»

«Aber ich kann das nicht, Jan. Das weißt du doch.»

«Keine Sorge, ich weiß schon, wie wir das machen.»

«Wie denn?», wunderte sich Dirk.

Natürlich hatte ich Cleverle an alles gedacht. Jedes Detail musste stimmen. So war das immer, wenn ich etwas organisierte. Ich ballte die rechte Faust und boxte mir damit selbst auf die Nase. Dirk starrte mich entgeistert an.

«Jan! Was machst du da?»

«Es muss echt aussehen», sagte ich und haute mir erneut eins auf die Nase. «Und in einem echten Kampf muss Blut fließen, echtes Blut.»

«Du kannst dir doch nicht ins Gesicht schlagen, bis du blutest! Das ist krank, Jan!»

«Nein, das ist genial, Dirk», entgegnete ich mit schmerzverzerrtem Gesicht und holte zu einem nächsten Schlag aus. Ich traf meine Nase mit voller Wucht, und diesmal kam Blut heraus. Ich grinste zufrieden.

«Gib mir deine rechte Hand», forderte ich Dirk auf. Er streckte sie mir kopfschüttelnd entgegen, und ich beschmierte seine Knöchel mit meinem Blut, um dem Ganzen noch eins draufzusetzen.

«So», meinte ich zufrieden, «und jetzt gehst du vor und sagst so was wie: Dem hab ich’s aber gegeben.»

«Und du?»

«Ich komm nach, sobald ich wieder einigermaßen aufrecht stehen kann. Schließlich hast du mir ganz schön eins auf den Deckel gegeben, schon vergessen?»

«Ach so, ja, stimmt», kicherte Dirk, und es war nicht zu übersehen, dass die Sache begann, ihm echt Spaß zu machen.

«Na los, geh schon!», sagte ich. «Action!»

Dirk watschelte davon, und ich amüsierte mich köstlich, als ich hörte, wie Dirk sich in Szene setzte.

«Es ist vorbei!», verkündete er. «So was lasse ich mir nicht gefallen.»

«Wo ist Jan?»

«Der liegt im Sand.»

«Ach Quatsch. Jan liegt im Sand?»

«Ja, das tut er allerdings.»

«Du ... du hast ihn zusammengeschlagen, Dirk? Du?»

«Glaubt ihr nicht, dass ich den Mumm dazu habe? Seht ihr das Blut hier? Seht ihr das?»

«Mensch, Dirk, ich dachte, Jan wäre dein bester Freund.»

«Tja, das dachte ich auch, Jungs.»

Er stockte, und ich nützte die Gelegenheit, um ebenfalls hinter dem Hügel hervorzutorkeln, blutverschmiert und taumelnd wie die Helden auf der Großleinwand.

«Das hat ein Nachspiel, Dirk!», zeterte ich. «Ein bitteres Nachspiel. Das kannst du mir glauben!»

«Jan!» Die Jungs trauten ihren Augen nicht, als sie sahen, wie arg mich Dirk offenbar zugerichtet hatte. Ausgerechnet Dirk, der keiner Fliege was zuleide tut, gibt dem Jan eins aufs Dach.

«Das gibt’s doch nicht ...» So verdattert hatte ich die Nachbarjungs noch nie gesehen. Wir spielten das Theater noch ein paar Takte weiter, und dann prusteten wir auf einmal gleichzeitig los. «Reingelegt! Reingelegt!»

Wir fielen uns versöhnend in die Arme, und die Gesichter unserer Zuschauer wurden immer länger.

«Hä? Wie bitte? Was ist hier los?»

«Wir haben euch verscheißert!»

«Ja, und das Blut?»

«Hab mir selbst eins auf die Nase geboxt!», erklärte ich stolz und wischte mir mit dem Handrücken über meine blutende Nase.

«Na, ihr seid mir welche», meinte Heiner. «Ich hab geglaubt, ihr prügelt euch ernsthaft.»

Der Streich hatte gesessen, keine Frage. Dirk und ich hatten eine Meisterleistung an den Tag gelegt. Ich strahlte über mein ganzes schmutziges Gesicht und fühlte mich wie ein Hollywoodstar bei der Oscar-Verleihung. Und während ich die Geschichte nochmals in aller Ausführlichkeit von vorne erzählte, setzte sich Dirk auf einen Stein und begann wieder mal in aller Gründlichkeit, seine Brille zu putzen.

3. Von der Kunst, eine Mathearbeit zu schwänzen und einen Bus durch Serpentinen zu fahren

Im Rollenspielen war ich echt gut. Ich konnte mich in jede erdenkliche Situation hineindenken. «Wenn ich groß bin, werde ich Schauspieler», sagte ich immer. Es gab auch genügend Gelegenheiten, mein schauspielerisches Talent unter Beweis zu stellen, wie zum Beispiel an jenem Tag, als ich mich vor dieser Mathearbeit drücken wollte. Allerdings ging da der Schuss nach hinten los, selbst wenn es mir bis heute ein Rätsel ist, wie das geschehen konnte.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!