Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

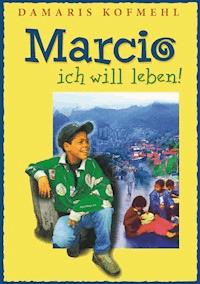

Marcio, Sohn einer brasilianischen Prostituierten, haut aus dem Waisenhaus ab und unterwirft sich den brutalen Gesetzen der Strasse. Er beschliesst, weder zu stehlen noch Drogen zu nehmen und wagt damit das Unmögliche. Im Clinch zwischen kriminellen Banden und der Polizei baut er sich eine Existenz auf. Bis eines Tages alles zusammenbricht... Eine True-Life-Story aus São Paulo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 267

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Vorwort

Marcio

Eine erschütternde Neuigkeit

Die verhängnisvolle Nacht

Der Entschuß

Frei!

Napoleon

Gefährliche Begegnungen

Drogen

Das Geschenk

Todesschwadronen

Ratten brauchen kein Spielzeug

In der Schule

Marcio wird Kellner

Der Geruch des Todes

Der Traum, der Wirklichkeit wurde

Carla

Eine böse Überraschung

São Paulo

Ein neuer Mensch

Marcios Brüder

Vorwort

Lieber Leser,

wer es nicht selbst gehört hat, wird es kaum für möglich halten, aber Marcio (sprich: Marssio) kann sprechen wie Donald Duck! Ich habe nie herausgefunden, wie er es hinkriegt, ob er sich einen Knoten in die Stimmbänder macht, die Zunge verdreht oder die Stimme aus dem hohlen Bauch hervorzaubert. Jedenfalls kugeln sich die Leute vor Lachen, wenn er anfängt, mit dieser schnatternden, verzerrten Comic-Stimme zu plaudern, die jeder aus den amüsanten Trickfilmen von Walt Disney kennt.

Ich habe Marcio in São Paulo kennengelernt. Seine dunklen Augen strahlen eine unglaubliche Wärme aus. Wenn er lacht, bilden sich unzählige Lachfältchen. Er ist sanft, gutmütig, zuvorkommend und freundlich. Oft ist er nachdenklich und ruhig, und seine Ruhe und Überlegenheit verliert sich auch dann nicht, wenn er in den Mittelpunkt der Masse rückt, wie ich es mehrmals erlebt habe. Alle mögen Marcio, und auch wenn sich die Leute um ihn scharen und mit ihm lachen, spielt er sich nie auf. Er macht keine faulen Sprüche, und wenn er spricht, fühlt man sich akzeptiert, ernst genommen und verstanden, auch wenn man nichts von sich sagt.

Marcio ist ein außergewöhnlicher Mensch mit einer außergewöhnlichen Geschichte. Und deshalb habe ich seine Geschichte in diesem Buch aufgeschrieben, in der Hoffnung, dass sie Dich beim Lesen genauso trifft, wie sie mich getroffen hat, als sie mir der damals Achtzehnjährige erzählte.

Damaris Kofmehl

Marcio

Unbeweglich stand er vor dem Tor. Es sah alles noch genauso aus wie früher. Der Torbogen mit den schwarzen Lettern, die hohen Mauern mit dem Maschendraht, links vom Eingang das Pförtnerhäuschen, die quer über die Einfahrtsstraße gespannte Kette, und dahinter, groß und verkommen, die vielen einzelnen Gebäude, die sich nur durch Nummern voneinander unterschieden. Es hatte sich nichts verändert seit damals.

Aus vereinzelten Mauerritzen wuchsen Pflänzchen. Sie waren grau vom Staub der Straße. Einige waren gelb und vertrocknet. Das einzige, das etwas Farbe in das düstere Bild brachte, waren die an die Wand gesprayten Phantasiegebilde und provokativen Sprüche. Wie ungehörte Hilferufe und stumme Schreie standen sie da und warteten darauf, endlich beachtet und verstanden zu werden. Er atmete tief ein, löste seinen Blick von der Wand und trat auf das Portal zu.

Hinter einer Zeitung versteckt saß in dem engen Pförtnerhäuschen eine wohlbeleibte Frau Mitte vierzig. Mürrisch sah sie von ihrer Lektüre auf, als der Bursche sich näherte. Sie trug eine viel zu enge Uniform, die Knöpfe spannten über ihrem runden Körper und drohten bei jeder Bewegung abzureißen. Das schwarze Haar hatte sie streng nach hinten gebunden, und in ihrem molligen Gesicht schien ein Schildchen zu hängen mit der Aufschrift: «Jegliche Störung unerwünscht!» Ihre Stimme war rau, und ihr Doppelkinn bewegte sich, während sie in militärischer Knappheit verkündete:

«Besucher werden nur montags empfangen.»

«Unglaublich», murmelte der Bursche. «Hat sich nichts geändert.»

«Richtig, daran hat sich nichts geändert. Heute ist Samstag.»

«Ich weiß.»

«Na also.» Und um den Ruhestörer endgültig zu vertreiben, fügte sie schroff hinzu: «Wenn du jemanden besuchen willst, dann halt dich gefälligst an die Besuchszeiten, klar?»

«Unglaublich», stellte der Angesprochene wie zu sich selbst fest. «Alles genau wie damals.» Die Pförtnerin wartete darauf, dass der Junge endlich verschwand. Aber er blieb stehen und betrachtete das Gelände mit merkwürdiger Intensität. Die Frau musterte ihn kritisch von der Seite. Er mochte siebzehn, achtzehn Jahre alt sein. Die Reisetasche hatte er sich lässig über die Schulter geworfen. Er war schlank, mittelgroß, hatte kurzes schwarzes Haar, eine schmale Nase, bräunliche Haut und dunkle Augen. Er trug saubere Jeans, ein buntkariertes Hemd und sah auch sonst ordentlich aus. Ein Bettler war er jedenfalls nicht, und für einen Dieb sah er zu brav aus. Seine helle Stimme, seine freundlichen Augen, sein Auftreten - all das ließ ihn irgendwie anders erscheinen. Er passte nicht hierher.

«Was willst du eigentlich? Die schöne Aussicht genießen?»

Der Bursche wandte sich ihr zu. «Ich möchte meine Brüder besuchen», sagte er.

«Nun», meinte die Frau, faltete die Hände über der Brust zusammen und setzte ein Lächeln auf, das ihr nicht stand. «Dann schlage ich vor, du gehst jetzt nach Hause und kommst in zwei Tagen wieder.» Sie holte bereits Luft, um ihre amtliche Samstagsplatte abzuspielen, doch der Bursche ließ sie nicht ausreden. Er beugte sich etwas vor und sah sie flehend an.

«Bitte. Ich muss sie sehen.»

«Vorschrift ist Vorschrift.»

«Ich bin extra von São Paulo angereist. Morgen muss ich zurückfahren.»

«Ist nicht mein Problem.»

«Ich möchte nur wissen, ob es ihnen gutgeht. Ich habe meine Brüder eine Ewigkeit nicht gesehen, verstehen Sie?»

«Das sagen sie alle. Deine gespielte Sehnsucht kannst du dir für Montag aufheben.»

«Fragen Sie wenigstens nach, ob es nicht ausnahmsweise möglich wäre.»

Die Frau lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und genoss ihre Machtposition sichtlich. Ein Wachhund hätte seine Aufgabe nicht besser erfüllen können. Ohne ihre Zustimmung kam hier niemand herein, so viel stand fest.

«Wie heißen deine Brüder?»

«Edson, Vitor und Paulo.»

«Und weiter?»

«Romero.»

«Alter?»

«Edson ist vierzehn, Vitor sechzehn, Paulo siebzehn.»

«Und wie heißt du?»

«Marcio, Marcio Romero.»

«Einen Ausweis hast du wohl nicht dabei.»

«Doch. Hier.» Er kramte in seiner Hemdtasche und streckte ihr die Papiere mit einem neuen Hoffnungsschimmer in den Augen entgegen. Sie sah sich den Ausweis lange an. Sie ließ sich Zeit. Dann kritzelte sie etwas auf ein Blatt Papier und griff bedächtig zum Telefon, das zwischen einem Stapel unsortierter Formulare, einem angebissenen Sandwich und einer Tasse Kaffee stand. Marcio folgte jeder ihrer Bewegungen mit wachsender Spannung. In der rechten Hand hielt sie den Hörer, in der linken seinen Ausweis, den sie nach wie vor studierte, als müsste sie ihn auswendig lernen, während sie sich mit der Person am andern Drahtende unterhielt.

«Marcio Romero, achtzehn Jahre, Geburtsort Curitiba. Er behauptet, seine Brüder wären hier. Er möchte sie besuchen... Natürlich hab ich ihm das gesagt ... nein, lässt sich nicht abwimmeln... die Namen? Moment...» Sie schielte zu Marcio hinüber, er nannte ihr nochmals die Namen seiner Brüder, und sie gab sie durch. «Ja, ich warte.» Marcio lächelte sie dankbar an. Die Frau schob Marcio ausdruckslos seinen Ausweis hin und nahm einen Schluck Kaffee. Er steckte die Papiere ein und fuhr sich durch sein leicht krauses Haar. Die Frau beschäftigte sich damit, Kreise und Dreiecke auf einen grauen Briefumschlag zu zeichnen. Den Telefonhörer hatte sie unters Doppelkinn geklemmt und wartete geduldig auf eine Antwort. Es dauerte lange. Endlich meldete sich eine männliche Stimme. Marcio konnte nicht verstehen, was gesprochen wurde. Mit keiner Miene verriet die Frau, ob es sich um eine erfreuliche Mitteilung handelte oder nicht. Ihr Wortschatz war auf die bescheidenen Wörtchen ja und nein geschrumpft, zudem fixierte sie Marcio und malte daneben weitere Kreise auf den Briefumschlag.

«Ich werd‘s ihm ausrichten.» Mit diesen Worten legte sie auf und sah den jungen Mann prüfend an.

«Und?»

«Es gibt keinen Edson, Vitor und Paulo Romero», sagte die Frau gefühlskalt. «Sind Sie sicher?»

«Ich geb nur weiter, was mir gesagt wurde. Die Namen finden sich auf keiner Liste.» Marcio stellte die Tasche auf den Boden. Der Glanz in seinen Augen war verschwunden.

«Ich hätte es mir denken können», sagte er leise, und die Enttäuschung in seinem Blick war nicht zu übersehen.

«Hast dich in der Adresse geirrt, wie?» Marcio schüttelte den Kopf.

«Dann sind sie wohl abgehauen, deine lieben Brüder.»

Der Bursche seufzte. «Ich hätte früher kommen sollen», murmelte er.

«Wenn sie erst mal auf der Straße sind», stellte die Frau nüchtern fest, griff nach dem Sandwich und biss zu, «dann ist es vorbei.» Sie schmatzte, blätterte in der Zeitung und betrachtete den Fall als erledigt. Der Junge lehnte sich mit dem Rücken an die Holzwand des Pförtner Häuschens und verharrte eine Weile schweigend. Er blickte in den Hof. Ein Baum reckte seine knorrigen Äste in den Himmel. Weiter hinten befand sich ein großes Fußballfeld, worauf sich ein paar Jungen tummelten. Erinnerungen wurden in Marcio wach, Erinnerungen an eine Welt, die er längst aus seinem Gedächtnis verbannt hatte. Er empfand die kühle Atmosphäre der Gebäude, der Mauer, des gesamten Geländes als genauso einengend und erdrückend wie damals. Es gab bestimmt nicht viele Orte, an denen ihm so unwohl zumute war wie hier. Ein seltsames Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit beschlich ihn, während er an der Wand lehnte und in den Hof starrte.

«Ich bin zu spät gekommen», stellte er resigniert fest, als müsste er sich der Tragweite dieser Tatsache erst richtig bewusst werden, «zu spät.» Ein Kloß bildete sich in seinem Hals. Seine Arme wurden schwer wie Blei. Seine Füße waren wie festgenagelt, während alles um ihn herum leicht zu schwanken begann. Warum war er nicht früher gekommen? Eine Woche? Einen Monat? Ein Jahr früher? Vielleicht wären seine Brüder dann noch hier gewesen. Er hätte sie mit nach São Paulo genommen. Er hätte ihnen einen Job besorgt. Sie hätten bei ihm wohnen können. Er hätte ihnen Kleidung und Essen bezahlt. Er hätte alles für seine Brüder getan, alles. So nahe hatte er sich seinem Ziel geglaubt, und jetzt war er ihm ferner denn je.

«Es ist alles meine Schuld», warf er sich vor, «hätte ich sie damals mitgenommen ...» Er schüttelte traurig den Kopf. Er wusste, dass er sich nichts vorzuwerfen brauchte. Und dennoch: Die Vorstellung, etwas falsch gemacht zu haben, war ihm unerträglich und schnürte ihm beinahe die Kehle zusammen.

«Ich muss sie finden», murmelte er, «und wenn ich ganz Curitiba auf den Kopf stellen muss. Ich kann nicht nach São Paulo zurückkehren, bevor ich weiß, was aus ihnen geworden ist.»

«Ist noch was?» Die unfreundliche Stimme der Pförtnerin riss Marcio aus seiner Gedankenwelt. Er zuckte leicht zusammen.

«Nein, nichts. Ich wollte gerade gehen.»

«Wird auch Zeit», brummte die Frau. Marcio griff nach seiner Tasche und stahl sich davon. Langsam schlenderte er der Mauer entlang, die das Gelände nach allen Seiten hin gegen die Außenwelt abschirmte. Sie wirkte erstickend in ihrer Höhe, feindselig gegenüber jedem, der es sich in den Kopf gesetzt hatte, unbefugterweise auf die andere Seite zu gelangen. Marcio konnte nur zu gut verstehen, dass seine Brüder es nicht mehr länger ausgehalten hatten. Schließlich hatte auch er sich nie wohlgefühlt, damals, als er noch hinter diesen dicken Mauern lebte und wie alle andern Heimkinder nur eines im Sinn hatte: abzuhauen.

Eine erschütternde Neuigkeit

«Wann gehen wir?» flüsterte eine helle Jungenstimme.

«Morgen nach Mitternacht», kam es ebenso leise zurück. «Wir warten, bis der Wachmann hinter diesem Gebäude verschwunden ist und klettern dann über die Mauer. Ich werd uns ein Seil besorgen.»

«Weiß Carlos schon davon?»

«Er bleibt hier.»

«Aber er wollte doch mitkommen!»

«Er hat sich‘s anders überlegt. Ist ihm wohl zu riskant.»

«Das kann ich nicht glauben.»

«Brauchst du auch nicht. Jedenfalls hab ich nicht vor, erwischt zu werden. Und deshalb ist es besser, wir gehen zu zweit.»

«Aber...»

«Kannst ja hier bleiben, wenn es dir nicht passt. Ich zieh das auch alleine...» Er hielt mitten im Satz inne und blickte ziemlich verdutzt in zwei dunkle Kinderaugen. Sie gehörten einem mageren Kerlchen von vielleicht sechs Jahren, das unweit von ihnen an der Wand lehnte und sie unschuldig und etwas schüchtern anguckte.

«He, Kleiner!» rief ihm der größere der beiden Jungen zu. «Was tust du hier?»

Der Kleine wich seinem Blick aus und spielte mit seinen Fingern.

«Hast du gelauscht?»

Energisch schüttelte der Kleine den Kopf, während er sich weiter auf seine Finger konzentrierte. Die beiden Jungen näherten sich ihm und stellten sich breitbeinig vor ihn hin. Der Kleine knetete seine Finger, als gäbe es dafür einen Preis zu gewinnen.

«Wie heißt du?» fragte der größere der Jungen.

«Marcio», sagte der Kleine mit dünnem Stimmchen.

«Marcio», wiederholte der Große, betrachtete den Knirps argwöhnisch, beugte sich langsam zu ihm herunter und sah ihm tief in die Augen. «Ich schlage vor, Marcio, du vergisst so schnell wie möglich, was du vorhin gehört hast, klar?» Marcio sah den Großen verstört an und nickte. «Und kein Wort an einen der Aufseher, klar?» Er hob drohend den Zeigefinger. «Kein Wort, hast du verstanden?» Der Sechsjährige nickte eifrig. Die beiden älteren Jungen fixierten ihn eine Weile mit unmissverständlichen Blicken, dann ließen sie ihn stehen und entfernten sich.

Marcio schluckte und sah ihnen mit pochendem Herzen nach. Er würde schweigen wie ein Grab, soviel stand fest. Er hätte die Jungen ohnehin nicht verraten. Wozu sollte er das tun? Alle Kinder planten früher oder später, aus diesem scheußlichen Waisenhaus abzuhauen. Was war schon dabei, dass er das Gespräch der Jungen zufällig belauscht und insgeheim davon geträumt hatte, selbst dabei sein zu dürfen? Eigentlich hätte er sie fragen sollen, ob sie ihn mitnehmen würden. Natürlich hätten sie ihn ausgelacht. Er wäre noch zu klein. Er würde sich bestimmt in die Hosen machen vor Angst. Und zudem hätte er nicht die Kraft, sich an einem Seil die Mauer hochzuziehen. Und damit hätten sie sogar recht gehabt. Ein Unternehmen, wie die beiden es geplant hatten, war nicht ungefährlich. Wenn man sie erwischen würde, mussten sie mit einer harten Bestrafung rechnen. Das war jedem hier im Heim bekannt.

Trotzdem gab es immer wieder Kinder, die ungeachtet dieser Tatsache einen Ausbruchversuch wagten, und auch Marcio war fest entschlossen, eines Tages von hier zu verschwinden. Er würde zu seiner Mutter gehen, die irgendwo in Curitiba wohnte und ihn und seine Geschwister nur aus dem einen Grund ins Waisenhaus gebracht hatte, weil sie eine schlimme Krankheit hatte und nicht kräftig genug war, eine Familie zu versorgen. Seine Schwester hatte ihm das erzählt. Sie hatte ihm auch gesagt, dass Mutter sie holen würde, sobald sie wieder gesund wäre. Doch Marcio hatte diese Hoffnung längst aufgegeben. In all den Jahren hatte sie nie etwas von sich hören lassen, und wenn er die Sache nicht eines Tages selbst in die Hand nahm, konnte es womöglich noch Jahrzehnte dauern, bis er seine Mutter kennenlernen würde.

Wie mochte sie wohl aussehen? Bestimmt war sie mindestens so hübsch und freundlich wie die Maria aus der Weihnachtsgeschichte. Marcio hatte einmal ein Bilderbuch davon gesehen, und seither hatte sich dieses Wunschbild tief in sein Gedächtnis gegraben. Manchmal träumte er nachts von ihr und stellte sich vor, wie seine Mutter, einem Engel gleich, zu ihm schwebte, sich neben ihn setzte und ihm sanft übers Haar strich. Ja, seine Mutter musste eine wundervolle Frau sein, davon war Marcio überzeugt, selbst wenn er sie bis zum heutigen Tag noch nie gesehen hatte.

In dieser Nacht schlief Marcio lange nicht ein. Immer wieder musste er an das Gespräch der beiden Jungen denken und wünschte sich im geheimen, er könnte sie auf ihrer Flucht begleiten. Wäre es nicht toll, wenn er seine Mutter endlich besuchen könnte?

Als am nächsten Morgen die schrille Glocke ertönte und die Kinder unsanft aus ihren Träumen riss, hatte Marcio seine verrückte Idee bereits wieder vergessen. Ein anderer Gedanke war es statt dessen, der den Sechsjährigen in Anspruch nahm: Es war Montag! Und wenn es einen Wochentag gab, nach dem sich Marcio im eintönigen Heimleben besonders sehnte, so war es der Montag. An keinem der übrigen Tage hüpfte der Junge so schnell aus den Federn. Als einer der ersten schnappte er sich die Seife, die er mit den andern Jungen teilte, um sich zu waschen. Montags schmeckten ihm sogar das Stückchen Brot und der klumpige Maisbrei zum Frühstück. Montags konnte ihm nichts und niemand seine gute Laune verderben. Denn montags kam Angela.

Marcio hatte fünf Geschwister: Der kleinste war der zweijährige Edson, dann kamen Vitor mit vier und Paulo mit fünf Jahren. Außerdem gab es zwei ältere Schwestern: Lessy, von der Marcio nur wusste, dass sie bereits verheiratet war, und Angela. Angela war vierzehn. Sie wohnte nicht im Waisenhaus wie ihre jüngeren Brüder, sondern bei der Heimleiterin, die sie adoptiert hatte, als sie noch klein war. Angela war ein Engel, genau wie ihr Name es sagte. Marcio war überzeugt, dass sie die beste Schwester war, die es überhaupt gab. Er liebte sie über alles. Jeden Montagnachmittag um halb zwei stand er nervös am Fenster und wartete auf den grünen Wagen mit verbeultem Kotflügel, den Wagen der Heimleiterin. Sein Herz schlug jedes Mal höher, wenn er das Auto auf den Parkplatz einbiegen und Dona Raquel, wie alle Heimkinder sie nannten, mit Angela aussteigen sah. Manchmal trug das Mädchen eine Tüte bei sich, dann wusste Marcio, dass es den Geschwistern etwas mitbrachte, ein Spielzeug, ein Kleidungsstück oder etwas zum Naschen. Sobald er seine Schwester durchs Fenster entdeckte, drehte er sich um und teilte es seinen drei jüngeren Brüdern mit, die ebenfalls voller Aufregung im Besuchszimmer warteten, und die Gesichter der Jungen hellten sich auf. Dann drückte Marcio seine Nase an der Fensterscheibe platt und winkte stürmisch, und seine Schwester sah zu ihm hoch, lächelte und winkte zurück. So war es immer gewesen, wenn Angela kam.

Nur an diesem Montag war es anders.

Es war bloß ein Detail, das Marcio irritierte, doch er spürte gleich instinktiv, dass etwas nicht stimmte. Angela vergaß zu lächeln. Sie winkte nur kurz, ohne den gewöhnlichen Ausdruck der Freude in ihrem Gesicht, und verschwand rasch mit Dona Raquel im Gebäude. Marcio fand das seltsam, machte sich aber keine weiteren Gedanken darüber. Die Begeisterung über den Besuch der Schwester verdrängte alle anderen Gefühle, und als das Mädchen wenige Minuten später in der Tür erschien, hatte der Junge das vermisste Lächeln bereits vergessen. Er rannte Angela entgegen und umarmte sie heftig. Angela drückte ihm auf beide Wangen einen dicken Kuss und begrüßte auch die anderen Geschwister.

«Na, wie geht‘s?» fragte sie so munter wie immer. Hat Marcio gut auf euch aufgepasst?»

«Warum bleibst du nicht bei uns?» Es war Vitor. Er stellte die Frage jedes Mal und erhielt jedes Mal dieselbe Antwort.

«Das geht leider nicht.»

«Und warum geht das nicht?» mischte sich Paulo ein, der wie immer seine kleinen Fäuste unter dem Pullover verbarg. Angela seufzte, kniete sich nieder und zog die Jungen zu sich heran.

«Ihr wisst, dass es nicht geht. Ich kann nicht hierbleiben.»

«Aber du bist unsere Schwester», wandte Vitor ein.

«Ja, das bin ich. Und ich werde euch jeden Montag besuchen, darauf könnt ihr euch verlassen.»

«Warum können wir nicht bei dir wohnen, Angela? Dona Raquel kann uns doch auch adoptieren, bis Mutter wieder gesund ist.» Die Vierzehnjährige blies sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und antwortete nicht. Sie hatte die Fragen ihrer Brüder schon so oft beantwortet.

«Ich hab euch etwas mitgebracht», sagte sie rasch, um dem Gespräch eine andere Richtung zu geben. Sie griff in die rechte Jackentasche und reichte jedem ein großes, rundes Bonbon.

Die Kinderaugen glänzten und wurden genauso groß und rund wie die Bonbons in ihren Händen. «Danke, Angela!»

Das Mädchen lächelte sanft. «Gern geschehen.»

Vitor und Paulo rissen das glänzende und knisternde Papier von der süßen Kugel und stopften sie sich gierig in den Mund. Es war lange her, seit sie das letzte Mal so etwas Köstliches gegessen hatten. Man hörte, wie die Bonbons zwischen den Zähnen knirschten, und sah, wie sie im Mund hin- und herwanderten. Die Wangen blähten sich wie bei einem Hamster, wenn die Kugel von innen dagegen drückte. Die beiden Buben brachen in quietschendes Gelächter aus, als sie einander beim Lutschen beobachteten. Paulo drückte sich mit dem Zeigefinger gegen die rechte Wange und schob das Bonbon amüsiert auf die andere Seite. Vitor tat es ihm gleich, und schließlich bearbeiteten sich die Brüder ihre Gesichter gegenseitig. Edson hatte Spaß daran, das klebrige Naschwerk alle zehn Sekunden wieder aus dem Mund zu holen und in seinen kleinen speckigen Händen zu drehen.

Marcio ließ die Süßigkeit als einziger in seiner Tasche verschwinden. «Für später», meinte er. Er setzte sich seiner Schwester auf den Schoß und genoss es, in ihrer Nähe zu sein. Obwohl sich außer ihnen noch andere Leute in dem Raum befanden, schenkte ihnen Marcio keine Beachtung. Für ihn gab es an diesem Nachmittag nur einen Menschen, der zählte, und das war seine Schwester Angela. Sie schlang ihre Arme um ihn und schmiegte ihren Kopf an seinen. Ihr langes, schwarzes Haar fiel wie ein seidener Mantel um ihn. Er wünschte sich, sie würde ihn nie mehr loslassen. Er fühlte sich geborgen bei ihr. Angela war für ihn nicht irgendeine Schwester. Sie war die einzige Person, die er je gekannt hatte, die ihm das Gefühl gab, wichtig zu sein. Lange saßen die Geschwister da, ohne etwas zu sagen, bis Angela das Schweigen brach.

«Marcio?»

«Ja?»

«Ich muss dir etwas sagen.» Ihre Stimme klang anders als sonst, irgendwie ernster. Unwillkürlich kehrte das merkwürdige Gefühl zurück, das Marcio empfunden hatte, als ihm Angela vom Parkplatz aus nicht zugelächelt hatte. Es war also doch etwas los. Eine vage Befürchtung stieg in dem Sechsjährigen auf.

«Ist etwas mit Mutter geschehen?»

«Komm», sagte Angela und löste ihre Umarmung, «setzen wir uns dort drüben hin, wo die Kleinen uns nicht hören.» Sie nahm den Jungen bei der Hand und zog ihn mit sich auf die andere Seite des großen Besucher Raumes. Marcio wurde unruhig. Angela hatte noch nie etwas vor den Kleinen geheim halten wollen. Irgendetwas war passiert, und der Sechsjährige glaubte zu ahnen, dass es dabei um seine Mutter ging. Angela hatte nie viel über ihre Mutter gesprochen. Sie wiederholte bloß jedes Mal, wie krank Mutter wäre und dass sie deshalb nicht bei ihr wohnen könnten. Vorläufig jedenfalls.

Die Kinder setzten sich auf den Boden. Angela hielt die Hände ihres Bruders und sah ihn an, wie sie ihn noch nie angesehen hatte. Marcio rechnete mit dem Schlimmsten.

«Ist sie tot?» fragte er leise. Die Schwester schüttelte den Kopf, blieb aber ernst. Marcio überlegte sich, was es Schlimmeres geben könnte, als dass seine Mutter tot wäre. Es fiel ihm nichts ein, und das beunruhigte ihn noch mehr. Was um alles in der Welt hatte das zu bedeuten?

«Marcio, ich möchte, dass du die Wahrheit erfährst. Du bist groß genug, um es wissen zu dürfen.»

«Was meinst du? Was soll ich wissen?»

«Wer unsere Mutter ist.»

Marcios Herz begann stärker zu klopfen. «Wieso? Wer ist sie?»

Angela biss sich auf die Lippen und suchte nach Worten. «Weißt du», sagte sie, «ich habe euch angelogen. Mutter ist nicht krank oder so was. Ich hab das nur gesagt, damit ihr... ich wollte euch nicht wehtun, verstehst du?» Marcio kapierte immer weniger, wovon hier die Rede war. Warum tat seine Schwester so geheimnisvoll? «Ich möchte nicht, dass du deinen Brüdern erzählst, was ich dir hier sage. Sie sind noch zu klein, um das zu verstehen.» Um was zu verstehen? dachte Marcio. Warum sagte sie nicht endlich, was sie längst sagen wollte? Angela zögerte. Es kam Marcio wie eine Ewigkeit vor. Ihre Augen bewegten sich leicht hin und her, und in ihrem Gesicht lag ein seltsamer Ausdruck von Sorge und Beschämung, als sie ihren Bruder ansah und leise erklärte:

«Unsere Mutter, Marcio, ist eine Prostituierte.» Sie senkte den Kopf. «Du weißt, was das ist, nehme ich an.» Marcio wusste es. Die Älteren sprachen manchmal davon. «Sie schläft mit Männern und verdient damit ihr Geld», erklärte Angela, und man merkte, dass es ihr nicht leichtfiel, darüber zu sprechen. «Das heißt, wir haben zwar alle dieselbe Mutter, aber nicht denselben Vater. Niemand weiß, wer unsere Väter sind, wahrscheinlich weiß das nicht mal unsere Mutter. Sie hat uns hierhergebracht, als wir noch klein waren. Möglicherweise haben wir noch mehr Geschwister, als man uns gesagt hat. Aber auch das weiß niemand, nicht einmal Dona Raquel.» Sie atmete tief ein. «Jetzt weißt du es, Marcio ... es tut mir leid.»

Marcio schluckte. Er war erst sechs Jahre alt. Doch die Nachricht traf ihn unvorbereitet und mit unbarmherziger Härte. Sie war schmerzvoller als jede Ohrfeige, die ihm die Aufseher in den vergangenen Jahren ungerechterweise verteilt hatten. Es war, als hätte jemand mit einer Nadel in einen riesigen bunten Luftballon gestochen und ihn in einem Augenblick zum Platzen gebracht. Es war, als hätte ihm jemand den Boden unter den Füßen weggezogen. Hätte ihn seine Schwester nicht festgehalten, er wäre wie eine Puppe in sich zusammengesunken.

Seine Mutter war eine Prostituierte.

Eine Prostituierte.

Seine Mutter.

Mit einem Mal riss sich Marcio von Angela los und stürzte zur Tür hinaus.

«Marcio! Warte!» hörte er seine Schwester hinter sich herrufen. Doch er achtete nicht darauf, stolperte die Treppe hinunter ins Freie, rannte quer über das offene Gelände, und erst, als er sich sicher war, dass ihm niemand folgte, ließ er sich hinter einem der Gebäude zu Boden gleiten und begann leise zu weinen.

Es schien niemandem aufzufallen, dass Marcio am Abend sehr schweigsam seine wässrige Suppe schlürfte. Wem sollte es auch auffallen? In einem Eßsaal, in dem man mit Leichtigkeit hundert Personen verpflegen kann, interessiert es keinen, was seinen Nachbarn bedrückt. Zudem passte es den Aufsehern nicht, wenn zu viel geredet wurde.

Seine Mutter war eine Prostituierte. Marcio konnte an nichts anderes mehr denken. Es war, als würde ihn ein riesiger Daumen am Boden zerquetschen, wenn er daran dachte. Seine Mutter war eine Prostituierte. Warum musste seine Mutter eine Prostituierte sein? Warum ausgerechnet seine Mutter? Er fand keine Antwort. Er wusste nur, dass diese erschütternde Neuigkeit sein ganzes Leben in Frage stellte. Er war ein Nichts, ein unerwünschter Fehlschlag, ein erbärmlicher Wurm, der kein Recht hatte, existieren zu dürfen. Wie sollte ein kleiner Junge von sechs Jahren diese schreckliche Wahrheit verdauen?

Die Suppe schmeckte scheußlich. Sie hatte ihm noch nie geschmeckt, doch heute schmeckte sie ihm schlechter denn je. Marcio schielte zu einem der hintersten Tische, wo ein etwa zehnjähriger Junge saß und sich wie alle andern Kinder über die kärgliche Mahlzeit beugte, die man ihnen vorgesetzt hatte. Es war einer der beiden Jungen, die Marcio am Sonntag hinter dem Gebäude Nummer 14 getroffen und belauscht hatte. Er wusste nicht, wie der Junge hieß. Er wusste nicht, wie lange er bereits hier war, geschweige denn, aus welchem Grund.

Die wenigsten Kinder im Waisenhaus waren Waisenkinder. Doch über die familiäre Situation der andern zerbrach man sich selten den Kopf. Jeder hatte genug eigene Probleme, mit denen er irgendwie klarkommen musste. Wenn jemand etwas aus seinem Leben erzählte, so konnte man in den meisten Fällen davon ausgehen, dass es erfunden war. Die Vergangenheit war kein Thema, und über das öde Alltagsleben der Gegenwart brauchte man nicht zu diskutieren. Das einzige, worum sich die Gespräche der Kinder drehten, war die Zukunft. Die malten sich alle in den prächtigsten Farben aus. Sie stellten sich vor, eines Tages reich und glücklich zu sein, und wehe dem, der ihnen diese märchenhafte Wunschvorstellung auszureden versuchte. Schließlich war es das einzige, das sie besaßen, wenn ihnen die Wirklichkeit schon nichts zu bieten hatte, und jeder hütete seine Träume wie einen kostbaren Schatz, den es um keinen Preis zu verlieren galt. Wie rasch eine dieser schillernden Seifenblasen platzen konnte, hatte Marcio heute Nachmittag nur allzu schmerzhaft erfahren. Es gab ihm jedes Mal einen Stich ins Herz, wenn er sich an die Worte seiner Schwester erinnerte. Er kämpfte mit seiner Suppe und versuchte krampfhaft, an etwas anderes zu denken.

Wieder schielte er zu dem Jungen hinüber, der heute Nacht abhauen wollte. Ob sie es wohl schaffen würden? überlegte er. Ob sie wohl genug Zeit hatten, über die Mauer zu klettern, bevor sie ein Wachmann entdeckte? Marcio fühlte ein seltsames Kribbeln im Bauch, je länger er den Jungen beim Suppe löffeln beobachtete. Er kam sich mit einem Mal vor wie ein geheimer Verbündeter. Er fieberte mit, als wäre er selbst an der Aktion beteiligt. Und plötzlich durchfuhr es ihn wie ein Blitz. Warum sollte er nicht... Er wagte den Gedanken vor lauter Aufregung kaum zu Ende zu denken, obwohl er bereits gestern mehrfach in seinem Kopf herum gespukt war. Warum sollte er den beiden nicht nachschleichen? Gestern war es nur eine verrückte Idee gewesen, der heimliche Wunsch eines jeden Heimkindes. Doch jetzt versetzte ihn diese Idee in Erregung, sie ließ ihn nicht mehr los. Warum sollte er es nicht wagen? Was hatte er hier noch zu verlieren? Morgen nach Mitternacht. Das hatte der Junge gestern gesagt. Das bedeutete: heute Nacht!

Marcios Herz begann rascher zu pochen. Heute Nacht! Es war im Grunde so einfach. Er brauchte bloß bis Mitternacht wachzubleiben, sich dann aus dem Zimmer zu schleichen und die Stelle zu suchen, wo die beiden Jungen beabsichtigten, über die Mauer zu klettern. Sie würden ihn bestimmt mitnehmen.

Marcio schluckte, beugte sich tiefer über seine Schale, und auf einmal schmeckte ihm die Suppe etwas besser.

Die verhängnisvolle Nacht

Unruhig wälzte sich Marcio auf seinem Bett hin und her. Er hatte Kleider und Schuhe anbehalten, um möglichst wenig Zeit zu verlieren, wenn es soweit wäre. Das Taschentuch, das ihm Angela zum letzten Geburtstag geschenkt hatte, steckte sorgfältig zusammengefaltet in der linken Hosentasche. Mehr Besitztümer hatte er nicht. Er würde so gehen, wie er war. Mehr als seine Kleider brauchte er nicht.

Wie spät mochte es wohl sein? War Mitternacht schon vorbei? Marcio wusste es nicht. Er wusste nur, dass er wach bleiben musste, und das war weit schwieriger, als er gedacht hatte. Das gleichmäßige Atmen der anderen Jungen im Zimmer wirkte unglaublich ansteckend. Vierzig von ihnen schliefen in den zwanzig Stockbetten, die auf beiden Längsseiten des kahlen Raumes in regelmäßigen Abständen eng nebeneinander standen. Vitor und Paulo, Marcios Brüder, teilten das Stockbett, das direkt neben seinem stand. Edson, der jüngste der vier Brüder, war in einem anderen Schlafsaal untergebracht. Marcio fand das ungerecht. Warum konnten sie nicht alle im selben Zimmer schlafen? Natürlich hatte er nie versucht, etwas daran zu ändern. Wenn die Aufseher der Meinung waren, es würde das Selbstbewusstsein eines Zweijährigen fördern, wenn er von seinen Brüdern getrennt schlief, konnte man nichts dagegen unternehmen.

Marcio beugte sich über den Rand seiner Matratze und blickte von seinem hohen Sitz zu seinen Brüdern hinüber. Vitor schlief oben, Paulo unten. Beide atmeten ruhig und gleichmäßig. Wie würden sie wohl reagieren, wenn sie am nächsten Morgen sein leeres Bett entdeckten? Und Angela? Würde sie seinen Entschluss verstehen? Marcio wollte sich nicht zu sehr mit diesen unangenehmen Fragen beschäftigen, jedenfalls nicht jetzt. Im Augenblick galt es nur, wachzubleiben, alles andere war unwichtig.

Auf dem Korridor glaubte Marcio Schritte zu hören. Waren das die beiden Jungen? Oder war es Dona Isabel, die ihren nächtlichen Rundgang machte? Angestrengt lauschte Marcio, und je näher die Schritte kamen, desto eindeutiger brachte er sie mit Dona Isabel in Verbindung. Das Klacken der Absätze war unverkennbar. Wenn sie bloß weitergeht! hoffte Marcio. Dona Isabel war ein Drache. Das sagte jeder, der es einmal mit ihr zu tun bekommen hatte. Sie schikanierte die Kinder, wie es schlimmer nicht hätte sein können. Ihre Strafen grenzten an puren Sadismus. Noch vor einem Jahr waren es drei Männer und drei Frauen gewesen, die sich die Betreuung der Heimkinder teilten. Die Männer waren für die Jungen, die Frauen für die Mädchen zuständig. Doch als einer der Männer ging und kein neuer eingestellt wurde, schob man eine der Frauen zu den Jungen ab, Dona Isabel. Niemand wusste genau, ob sie nur den Frust über ihre ungewollte Versetzung an ihnen ausließ oder ob sie tatsächlich eine Abneigung gegen alle Vertreter des männlichen Geschlechts hatte. Marcio konnte sie nicht ausstehen und sie ihn genauso wenig, was sie ihm denn auch täglich zu spüren gab. Ihre Bosheit kannte keine Grenzen. Und manchmal schien es Marcio, als hätte sie gegen ihn eine ganz besondere Abneigung, selbst wenn es dafür keine logische Erklärung gab.

Marcio kroch automatisch tiefer unter seine Bettdecke und schielte Richtung Türe. Das klackende Geräusch der Absätze hatte aufgehört. Offensichtlich stand Dona Isabel direkt hinter der Tür. Da! Ein leises Knarren ließ Marcio zusammenzucken. Sie drückte die Türklinke herunter! Sie kam ins Zimmer! Warum musste sie ausge