17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

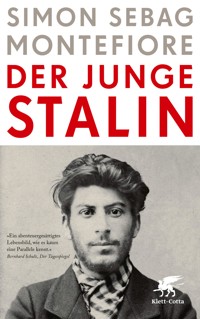

»Der Autor zeigt Stalin erstmals als Teufel und Menschen zugleich.« Markus Wehner, FAZ Mord, Terror und Intrigen: Packend und bis zur letzten Seite spannend schildert Simon Sebag Montefiore das Leben Josef Stalins und zeichnet ebenso fesselnde wie lebensnahe Porträts der wichtigsten Gefolgsleute des Tyrannen: eine einzigartige Darstellung des alltäglichen Lebens und der tödlichen Ränkespiele am Hof des Roten Zaren. In seiner fulminanten und meisterhaft geschriebenen Biographie – voller Details aus Briefen, Tagebüchern und persönlichen Gesprächen – zeigt uns Simon Sebag Montefiore einen der grausamsten Diktatoren der Weltgeschichte als Herrscher und zugleich als skrupelloses Haupt eines ganzen Hofstaates. Dabei gewährt er überraschende Einblicke in das verborgene Leben, die mörderischen Intrigen und die tödlichen Machenschaften der Mitglieder des Politbüros und ihrer Familien. Eindrucksvoll beschreibt er die Beziehungen zwischen einem Menschheitsverbrecher und einer Kamarilla, die von enthemmter Gewaltbereitschaft ebenso geprägt sind wie von kleinbürgerlich idyllischen Alltagsfreuden. Schonungslos und mit atemberaubenden Sinn für die menschlichen Abgründe enhüllt einer der großen historischen Erzähler der Gegenwart die ganze Amoralität eines totalitären Regimes, dessen Erben uns bis heute heimsuchen. »In Simon Sebag Montefiores monumentaler Studie ist Stalin nicht mehr der rätselhaft-abstrakte Diktator. Der Menschheitsverbrecher Josef Wassarinowitsch Dschugaschwili tritt dem Leser in dem faszinierenden Buch vielmehr als leibhaftige Person entgegen. [...] Eindrucksvoll beschreibt Montefiore das paranoide Nebeneinander von enthemmter Gewaltbereitschaft und kleinbürgerlich anmutendem Idyll am Hofe des roten Zaren.« Welt am Sonntag »Die neue Stalin-Biograpie: bis zur letzten Seite spannend« aspekte/ZDF »Simon Sebag Montefiore hat es geschafft, uns ein ungewöhnlich persönliches Bild vom alltäglichen Leben im Kreml zu geben. Eine packende Darstellung.« Robert Service, Oxford University

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 812

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Guide

Umschlag

Navigation

Titelseite

Impressum

Navigation

Umschlag

Impressum

INHALT

Stalins Stammbaum

Karten

EINLEITUNG

HANDELNDE PERSONEN

ANMERKUNG

Prolog: Der Bankraub

Erster Teil

1: KEKES WUNDER: SOSSO

2: DER VERRÜCKTE BESSO

3: SCHLÄGER, RINGER UND CHORKNABEN

4: EINE HINRICHTUNG IN GORI

5: DER POET UND DAS PRIESTERTUM

6: DER »JUNGE MANN MIT DEN BRENNENDEN AUGEN«

7: SCHLACHT DER SCHLAFSÄLE: SOSSO GEGEN VATER SCHWARZFLECK

8: DER WETTERFROSCH: PARTYS UND FÜRSTEN

9: STALIN GEHT IN DEN UNTERGRUND: KONSPIRAZIJA

10: »ICH ARBEITE FÜR DIE ROTHSCHILDS!« – FEUER, MASSAKER UND VERHAFTUNG IN BATUMI

Zweiter Teil

11: DER HÄFTLING

12: DER FRIERENDE GEORGIER: SIBIRISCHE VERBANNUNG

13: BOLSCHEWISTISCHE VERFÜHRERIN

14: 1905: DER KÖNIG DES BERGES

15: 1905: KÄMPFER, GASSENJUNGEN UND SCHNEIDERINNEN

16: 1905: DER BERGADLER: STALIN LERNT LENIN KENNEN

17: DER MANN IN GRAU: HEIRAT, CHAOS (UND SCHWEDEN)

18: PIRAT UND VATER

19: STALIN IN LONDON

20: KAMO RASTET AUS: DAS RÄUBER-UND-KOSAKEN-SPIEL

21: KATOS TRAGÖDIE: STALINS HERZ AUS STEIN

22: DER BOSS DER SCHWARZEN STADT: PLUTOKRATEN, SCHUTZGELDERPRESSUNG UND PIRATERIE

23: LÄUSERENNEN, MORD UND WAHNSINN – GEFÄNGNISSPIELE

24: DER »FLUSSHAHN« UND DIE ADLIGE

25: »DER MILCHMANN«: WAR STALIN EIN ZARISTISCHER AGENT?

Dritter Teil

26: ZWEI VERLORENE VERLOBTE UND EINE SCHWANGERE BÄUERIN

27: DAS ZENTRALKOMITEE UND »ZIERPÜPPCHEN«, DAS SCHULMÄDCHEN

28: »VERGESSEN SIE DEN NAMEN NICHT UND SEIEN SIE SEHR VORSICHTIG!«

29: DER ESKAPIST: KAMOS SPRUNG UND DER LETZTE BANKRAUB

30: REISEN MIT DER GEHEIMNISVOLLEN VALENTINA

31: WIEN 1913: DER WUNDERBARE GEORGIER, DER ÖSTERREICHISCHE MALER UND DER ALTE KAISER

32: DER GEHEIMPOLIZISTEN-BALL: VERRATEN IN FRAUENKLEIDUNG

Vierter Teil

33: »LIEBLING, ICH BIN IN EINER VERZWEIFELTEN LAGE«

34: 1914: EINE ARKTISCHE SEXKOMÖDIE

35: DER JÄGER

36: DER ROBINSON CRUSOE VON SIBIRIEN

37: STALINS RENTIERSCHLITTEN UND EIN SIBIRISCHER SOHN

Fünfter Teil

38: FRÜHJAHR 1917: ZAUDERNDER FÜHRER

39: SOMMER 1917: MATROSEN AUF DEN STRASSEN

40: HERBST 1917: SOSSO UND NADJA

41: WINTER 1917: DER COUNTDOWN

42: GLORREICHER OKTOBER 1917: DER VERPFUSCHTE AUFSTAND

43: MACHT: STALIN TRITT AUS DEM SCHATTEN

Epilog

EIN ALTER TYRANN – AUF DER SUCHE NACH DER VERLORENEN ZEIT

Fußnoten

Anhang

STALINS NAMEN, SPITZNAMEN, VERFASSERZEILEN UND DECKNAMEN

DANKSAGUNG

ZU DEN QUELLEN

ARCHIVE/MUSEEN

AUSWAHLBIBLIOGRAFIE

NAMENREGISTER

Informationen zum Autor

17

18

19

20

21

22

23

24

25

29

30

31

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

51

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

153

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

407

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

495

497

500

501

502

503

504

506

507

508

509

510

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

524

525

526

527

529

530

531

532

533

534

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

SIMON SEBAG MONTEFIORE

DER JUNGE STALIN

Aus dem Englischen von Bernd Rullkötter

Klett-Cotta

Impressum

Die deutschsprachige Ausgabe ist erstmals 2007 im S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main erschienen. Der Text der vorliegenden Ausgabe folgt der 2. Auflage der Taschenbuchausgabe im Fischer Taschenbuch Verlag 2014.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Young Stalin« im Verlag

Weidenfeld & Nicolson, London

© Simon Sebag Montefiore 2007

Für die deutsche Ausgabe

© der deutschen Übersetzung 2008

S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2023

Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und

© 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten

Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg

unter Verwendung einer Abbildung von © Mauritius Images

Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde

Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck

Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

ISBN 978-3-608-98812-3

E-Book ISBN 78-3-608-12347-0

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

INHALT

Umschlag

Impressum

Inhalt

Stalins Stammbaum

Karten

Einleitung

Handelnde Personen

Anmerkung

Prolog: Der Bankraub

Erster Teil

1. Kekes Wunder: Sosso

2. Der verrückte Besso

3. Schläger, Ringer und Chorknaben

4. Eine Hinrichtung in Gori

5. Der Poet und das Priestertum

6. Der »junge Mann mit den brennenden Augen«

7. Schlacht der Schlafsäle: Sosso gegen Vater Schwarzfleck

8. Der Wetterfrosch: Partys und Fürsten

9. Stalin geht in den Untergrund:

konspirazija

10. »Ich arbeite für die Rothschilds!« – Feuer, Massaker und Verhaftung in Batumi

Zweiter Teil

11. Der Häftling

12. Der frierende Georgier: Sibirische Verbannung

13. Bolschewistische Verführerin

14. 1905: Der König des Berges

15. 1905: Kämpfer, Gassenjungen und Schneiderinnen

16. 1905: Der Bergadler: Stalin lernt Lenin kennen

17. Der Mann in Grau: Heirat, Chaos (und Schweden)

18. Pirat und Vater

19. Stalin in London

20. Kamo rastet aus: Das Räuber-und-Kosaken-Spiel

21. Katos Tragödie: Stalins Herz aus Stein

22. Der Boss der Schwarzen Stadt: Plutokraten, Schutzgelderpressung und Piraterie

23. Läuserennen, Mord und Wahnsinn – Gefängnisspiele

24. Der »Flusshahn« und die Adlige

25. »Der Milchmann«: War Stalin ein zaristischer Agent?

Dritter Teil

26. Zwei verlorene Verlobte und eine schwangere Bäuerin

27. Das Zentralkomitee und »Zierpüppchen«, das Schulmädchen

28. »Vergessen Sie den Namen nicht und seien Sie sehr vorsichtig!«

29. Der Eskapist: Kamos Sprung und der letzte Bankraub

30. Reisen mit der geheimnisvollen Valentina

31. Wien 1913: Der wunderbare Georgier, der österreichische Maler und der alte Kaiser

32. Der Geheimpolizisten-Ball: Verraten in Frauenkleidung

Vierter Teil

33. »Liebling, ich bin in einer verzweifelten Lage«

34. 1914: Eine arktische Sexkomödie

35. Der Jäger

36. Der Robinson Crusoe von Sibirien

37. Stalins Rentierschlitten und ein sibirischer Sohn

Fünfter Teil

38. Frühjahr 1917: Zaudernder Führer

39. Sommer 1917: Matrosen auf den Straßen

40. Herbst 1917: Sosso und Nadja

41. Winter 1917: Der Countdown

42. Glorreicher Oktober 1917: Der verpfuschte Aufstand

43. Macht: Stalin tritt aus dem Schatten

Epilog

Ein alter Tyrann – Auf der Suche nach der verlorenen Zeit

Fußnoten

Anhang

Stalins Namen, Spitznamen, Verfasserzeilen und Decknamen

Danksagung

Zu den Quellen

Archive/Museen

Auswahlbiografie

Namensregister

Informationen zum Autor

Für meinen lieben Sohn Sasha

EINLEITUNG

»Alle jungen Leute sind doch gleich«, sagte Stalin. »Wozu sollte man also … über den jungen Stalin schreiben?« Doch er irrte sich, denn er war immer anders gewesen. Schon seine Jugend gestaltete sich dramatisch und ungewöhnlich abenteuerlich. Und als er im hohen Alter über die Rätsel seiner frühen Jahre nachdachte, schien sich seine Meinung zu ändern. »Es gibt keine Geheimnisse«, sinnierte er, »die nicht früher oder später allen enthüllt werden.« Für mich als Historiker, der Stalins verborgenes Leben bis zu seinem Erscheinen als führender Helfer Lenins in der neuen Sowjetregierung aufdecken will, hatte er recht, was die Geheimnisse betraf: Es ist nun möglich, viele von ihnen zu enthüllen.

Es gibt nur wenige Arbeiten über den frühen Stalin (verglichen mit zahlreichen über den jungen Hitler), aber der Grund war der, dass kaum Material vorzuliegen schien. Das ist jedoch nicht mehr der Fall. Eine Fülle neuer Unterlagen, die ein Licht auf seine Kindheit und seine Laufbahn als Revolutionär, Gangster, Dichter, angehender Priester, Ehemann und zügelloser Liebhaber wirft, der Frauen und uneheliche Kinder gnadenlos im Stich ließ, schlummerte in den nunmehr geöffneten Archiven, besonders in denen des häufig vernachlässigten Georgien.

Stalins frühes Leben mag undurchsichtig gewesen sein, doch es war nicht weniger außergewöhnlich – und noch turbulenter – als das Lenins und Trotzkis, und es rüstete (und verdarb) ihn für die Triumphe, die Tragödien und das räuberische Verhalten auf der Höhe der Macht.

Seine vorrevolutionären Leistungen und Verbrechen waren viel umfangreicher, als man geahnt hat. Zum ersten Mal lässt sich seine Rolle bei Banküberfällen, Schutzgelderpressungen und anderen Nötigungen, bei den Brandstiftungen, Piraterien und Morden – also dem politischen Banditentum – dokumentieren, die Lenin so sehr beeindruckte. Zugleich erlangte Stalin dadurch genau die Fertigkeiten, die sich im politischen Dschungel der Sowjetunion als unschätzbar wertvoll erweisen sollten. Aber man kann auch zeigen, dass er viel mehr war als ein Gangsterboss: nämlich ein politischer Organisator, Vollstrecker und Meister in der Unterwanderung der zaristischen Sicherheitsdienste. Im Gegensatz zu Sinowjew, Kamenew oder Bucharin, deren Ruf, große Politiker zu sein, sich ironischerweise auf ihre Vernichtung während des Terrors stützt, hatte er keine Angst vor physischen Gefahren. Doch er imponierte Lenin auch als unabhängiger und nachdenklicher Politiker sowie als energischer Redakteur und Journalist, der sich nie scheute, dem Älteren gegenüberzutreten und ihm zu widersprechen. Stalins Erfolg gründete sich zumindest teilweise auf seine außergewöhnliche Verbindung von Erziehung (die er dem Seminar verdankte) mit Straßengewalt. Er war, was selten ist, sowohl ein »Intelligenzler« als auch ein Mörder. Kein Wunder, dass Lenin ihn 1917 als idealen Mitstreiter in seine gewaltsame, bedrängte Revolution einspannte.

*

Dieses Buch ist das Ergebnis fast zehnjähriger Recherchen über Stalin in dreiundzwanzig Städten und neun Ländern, hauptsächlich in den erstmals zugänglichen Archiven von Moskau, Tbilissi und Batumi, aber auch in St. Petersburg, Baku, Wologda, Sibirien, Berlin, Stockholm, London, Paris, Tampere, Helsinki, Krakau, Wien und Stanford, Kalifornien.

Der junge Stalin kann für sich allein gelesen werden. Es ist eine Untersuchung von Stalins Leben vor der Macht bis zu seinem Regierungsbeitritt im Oktober 1917, während mein letztes Buch, Stalin. Am Hof des roten Zaren, ihn als Machthaber bis zu seinem Tod im März 1953 behandelt. Beides sind persönliche Berichte über den Menschen und Politiker, doch auch über sein Milieu. Ich hoffe, dass sie gemeinsam eine Einführung in das Leben des am schwersten fassbaren und faszinierendsten Giganten des zwanzigsten Jahrhunderts bilden und die Entwicklung und frühe Reife des ultimativen Politikers aufzeigen können. Welcher Mangel an Einfühlungsvermögen, hervorgebracht durch Stalins Erziehung, ermöglichte ihm, so unbekümmert zu töten, und welche Eigenschaft machte ihn andererseits so geeignet für das politische Leben? Waren der Schuhmachersohn von 1878, der idealistische Seminarist von 1898, der Bandit von 1907 und der vergessene sibirische Jäger von 1914 dazu bestimmt, zum fanatischen marxistischen Massenmörder der Dreißigerjahre und 1945 zum Eroberer von Berlin zu werden?

Meine beiden Bücher sind nicht als erschöpfende Darstellung jedes politischen, ideologischen, wirtschaftlichen, militärischen, internationalen und persönlichen Aspekts von Stalins Leben zu werten. Diese Aufgabe ist, in unterschiedlichen Epochen, bereits vorzüglich von zwei Wissenschaftlern erfüllt worden: von Robert Conquest, dem Doyen der Stalin-Geschichtsschreibung, mit seinem Buch Stalin. Der totale Wille zur Macht, und, in jüngerer Zeit, von Robert Service mit Stalin. A Biography. Ich glaube nicht, dass ich ihren breit angelegten Arbeiten etwas hinzufügen könnte.

Ich brauche mich nicht dafür zu rechtfertigen, dass meine beiden Bücher streng auf das intime und geheime, politische und persönliche Leben Stalins und des kleinen Kreises konzentriert sind, der die Sowjetunion begründen und bis in die Sechzigerjahre beherrschen sollte. Wir sind ebenso wenig frei von Ideologie wie einst die Bolschewiki, doch die neu zugänglichen Archive zeigen, dass das Wesen der Politik unter Lenin und Stalin von den Persönlichkeiten und der Patronage einer winzigen Oligarchie bestimmt wurde, genau wie unter den Romanow-Zaren – und genau wie heute in der »gelenkten Demokratie« Russlands im einundzwanzigsten Jahrhundert.

*

Stalins verlängerte Jugend ist immer und in vieler Hinsicht ein Rätsel gewesen. Vor 1917 pflegte er die Mystik des Ungewissen, spezialisierte sich jedoch auch auf die »finstere Arbeit« der Untergrundrevolution, die ihrem Charakter nach verschwiegen, brutal und unerlässlich, aber eben auch verrufen war.

Nachdem Stalin an die Macht gelangt war, brauchte er für seine Propaganda, sich als Lenins Nachfolger zu preisen, einen legitimen, heldenhaften Lebenslauf, den er wegen seiner Erfahrungen im, wie er es nannte, »schmutzigen Geschäft« der Politik nicht besaß. Darüber durfte er sich jedoch nicht auslassen, weil die Umstände entweder zu banditenhaft für einen großen, paternalistischen Staatsmann oder zu georgisch für ein russisches Oberhaupt waren. Seine Lösung war ein ungeschickter, doch umfassender Persönlichkeitskult, mit dem er die Wahrheit fingierte, zurechtbog und verschleierte. Ironischerweise war diese Selbstdarstellung so grotesk, dass sie – manchmal harmlose – Funken entfachte, die sich zu enormen Verschwörungstheorien gegen Stalin auswuchsen. Seinen politischen Gegnern – und später uns Historikern – fiel es nicht schwer zu glauben, dass alles erfunden war und er nicht sehr viel geleistet haben konnte, zumal wenige Historiker im Kaukasus, wo sich ein großer Teil seiner frühen Laufbahn abspielte, geforscht hatten. Um die Verschwörungstheorien entwickelte sich ein Anti-Kult, der so falsch war wie der Kult selbst.

Das faszinierendste Gerücht lautete: War Stalin ein Doppelagent der Geheimpolizei des Zaren? Seine eigenen berüchtigtsten Geheimpolizisten, Nikolai Jeschow und Lawrenti Berija, forschten in aller Stille nach Beweismaterial gegen Stalin, falls er sich gegen sie wenden sollte – was er bekanntlich ja auch tat. Es ist aufschlussreich, dass keiner von beiden trotz der unbegrenzten Nachforschungsmöglichkeiten des NKWD, über die sie verfügten, je einen hieb- und stichfesten Beweis fand.

Aber es gibt ein noch tiefgehenderes Rätsel: Fast jeder Historiker hat schon einmal Trotzkis Behauptung zitiert, Stalin sei 1917 eine provinzielle »Mittelmäßigkeit« gewesen, oder auch Suchanows Beschreibung des Georgiers als eines »grauen Flecks«. Die meisten Historiker schlossen sich Trotzkis Meinung an, Stalins Durchschnittlichkeit habe ihn davon abgehalten, 1905 und 1917 in die Ereignisse einzugreifen, wodurch er, mit Robert Slusser, zu dem »Mann, der die Revolution verpasste«, geworden sei.

Wenn das zutrifft, wie konnte der »Mittelmäßige« dann die Macht ergreifen, begabte Politiker wie Lenin, Bucharin und Trotzki selbst überlisten und sein Programm der Industrialisierung, seinen brutalen Krieg gegen die Bauernschaft und den abscheulichen Großen Terror entfalten? Wie wurde der »Fleck« zu jenem mörderischen, doch überaus effektiven Weltstaatsmann, der zum Aufbau und der Industrialisierung der UdSSR beitrug, der Churchill und Roosevelt übertrumpfte, Stalingrad organisierte und Hitler besiegte? Der Mittelmäßige von 1917 und der Koloss des zwanzigsten Jahrhunderts könnten, so scheint es, nicht derselbe sein. Wie also verwandelte sich der eine in den anderen?

In Wirklichkeit handelt es sich unzweifelhaft um ein und denselben Mann. Feindliche und ihm gewogene Zeugen berichten gleichermaßen, dass Stalin schon in seiner Kindheit ein außergewöhnlicher Mensch gewesen sei. Wir stützen uns schon viel zu lange auf Trotzkis bis zur Unkenntlichkeit voreingenommene Darstellung. Die Wahrheit war eine andere. Trotzkis Ansicht verrät uns mehr über seine eigene Eitelkeit, seinen Snobismus und seinen Mangel an politischem Geschick als über den frühen Stalin. Deshalb besteht das erste Ziel dieser Arbeit darin, Stalins Aufstieg wahrheitsgetreu und so frei wie möglich vom Stalinkult oder den antistalinschen Verschwörungstheorien nachzuzeichnen.

Es gibt eine Tradition von Biografien, die der frühen Laufbahn großer Staatsmänner gewidmet sind. Winston Churchill schrieb über seine eigene Jugend, und es folgten zahlreiche Werke über die Anfänge seiner Karriere. Das Gleiche gilt für andere Giganten der Geschichte, etwa die beiden Präsidenten Roosevelt. Der junge Hitler liefert heute die Grundlage für eine ganze eigene Branche, doch kein Werk kommt dem hervorragenden ersten Band von Ian Kershaws Arbeit Hitler 1889–1936 nahe.

Über Stalin findet man unter Tausenden von Büchern nur zwei ernst zu nehmende Studien seiner Jahre vor 1917: das ausgezeichnete politisch-psychologische Werk Stalin as Revolutionary von Robert Tucker (1974), das lange vor dem Zugang zu den neuen Archiven entstand; und eine antistalinsche Verschwörungstheorie aus dem Kalten Krieg von Edward Ellis Smith (1967), der Stalin als zaristischen Agenten hinstellt. In Russland gibt es weitere einschlägige Titel, hauptsächlich aus dem Bereich des Sensationsjournalismus. All diese überragt jedoch Alexander Ostrowskis maßgebende, unerschöpfliche Studie Kto stojal sa spinoi Stalina? (Wer stand hinter Stalin?) (2002). Mein eigenes Buch ist allen drei verpflichtet.

Vieles Unerklärliche im sowjetischen Leben – beispielsweise der Hass auf die Bauernschaft, die Geheimniskrämerei und Paranoia, die mörderische Hexenjagd des Großen Terrors, der Vorrang der Partei vor der Familie und dem Leben selbst, der Argwohn gegenüber den eigenen Spionageergebnissen der UdSSR, der den Erfolg von Hitlers Überraschungsangriff im Jahr 1941 ermöglichte – war das Ergebnis des Wirkens im Untergrund, der konspirazija der Ochrana und der Revolutionäre sowie der kaukasischen Werte und des Stils von Stalin. Und nicht nur von Stalin.

Bis 1917 hatte Stalin viele der Personen kennengelernt, welche die Sowjetelite und seinen Hof in den Jahren seiner höchsten Macht bilden sollten. Die Gewalttätigkeit und das Stammesgefühl der Kaukasier – solcher Männer wie Stalin, Ordschonikidse und Schaumjan – spielten eine besondere Rolle für die Gestaltung der UdSSR, die mindestens genauso groß wie der Beitrag der Letten, Polen, Juden und vielleicht sogar der Russen war. Sie waren typisch für die Komiteemitglieder, die das Herz der Bolschewistischen Partei ausmachten und Stalin stets gegen Intellektuelle, Juden, Emigranten und vor allem den brillanten, hochmütigen Trotzki unterstützen würden. Solche Gestalten griffen zu der Brutalität des Bürgerkriegs (sowie zur Liquidierung der Bauernschaft und zum Terror), weil sie in denselben Straßen wie Stalin (und sogar neben ihm) aufgewachsen waren, an Bandenkriegen, Sippenrivalitäten, ethnischen Morden und Attentaten teilgenommen und dieselbe Kultur der Gewalttätigkeit verinnerlicht hatten. Mein Ansatz vermeidet einen großen Teil der Psychogeschichte, die uns ein ebenso obskures wie allzu simples Verständnis von Stalin und Hitler vermittelt hat. In diesem Buch hoffe ich zu zeigen, dass Stalin durch weit mehr als eine elende Kindheit geformt wurde, genau wie die UdSSR sich auf weit mehr als die marxistische Ideologie stützte.

Doch die Entwicklung von Stalins Charakter ist besonders wichtig, weil seine Herrschaft so persönliche Züge trug. Zudem schufen Lenin und Stalin das spezifische Sowjetsystem nach dem Vorbild ihres unbarmherzigen kleinen Kreises von Verschwörern vor der Revolution. Mehr noch, vieles an der Tragödie des Leninismus-Stalinismus ist nur dann verständlich, wenn man begreift, dass die Bolschewiki genauso verstohlen vorgingen, ob sie nun die Regierung des größten Weltreichs im Kreml stellten oder eine belanglose kleine Kabale im Hinterzimmer eines Gasthauses in Tiflis anzettelten.

Es hat den Anschein, dass das heutige Russland – dominiert durch und gewöhnt an Autokratie und Imperium, ohne starke Bürgerorganisationen, zumal nach der Zerschmetterung der Gesellschaft durch den bolschewistischen Terror – dazu bestimmt ist, noch einige Zeit von sich selbst erhöhenden Cliquen regiert zu werden. Aber in einem größeren Rahmen ist die verschwommene Welt des Terrorismus heute relevanter denn je, denn terroristische Organisationen, ob bolschewistische zu Beginn des zwanzigsten oder dschihadische zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts, haben vieles gemeinsam.

1917 war Stalin seit zwölf Jahren mit Lenin und seit über zwanzig Jahren mit etlichen der anderen bekannt. Mithin ist dies keine Biografie, sondern eine Chronik ihrer Lebensweise, eine veritable Vorgeschichte der UdSSR selbst, eine Studie des unterirdischen Wurmes und der stummen Larve, bevor der stählerne Schmetterling aus ihr schlüpfte.

HANDELNDE PERSONEN

FAMILIE

Wissarion »Besso« Dschugaschwili, Schuhmacher, Vater

Jekaterina »Keke« Geladse Dschugaschwili, Mutter

STALIN, Josef Wissarionowitsch Dschugaschwili, »Sosso«, »Koba«

GORI

Jakow »Koba« Egnataschwili, Ringermeister von Gori, Kaufmann, möglicher Vater

Iwan »Wasso« Egnataschwili, Sohn von Jakow, lebenslang ein Freund Stalins

Alexander »Sascha« Egnataschwili, Sohn von Jakow, Höfling Stalins, »das Kaninchen«

Damjan Dawritschewy, Polizeichef von Gori und möglicher Vater

Josef Dawritschewy, Sohn von Damjan, Stalins Kindheitsfreund, politischer Bankräuber, später Pilot, Spion und Memoirenschreiber in Frankreich

Josef Iremaschwili, Kindheitsfreund in Gori und ebenfalls Seminarist

Vater Christof Tscharkwiani, Priester in Gori, Beschützer und in Tiflis, menschewistischer Memoirenschreiber möglicher Vater; sein Sohn Kote Tscharkwiani

Pjotr »Peta« Kapanadse, Gori und Seminar in Tiflis, Priester und lebenslang ein Freund

Giorgi Jelisabedaschwili, Freund aus Gori, Bolschewik Dato Gassitaschwili, Bessos Schusterlehrling

DIE SCHULMEISTER

Simon Gogtschilidse, Stalins Gesangslehrer und Mäzen an der Kirchenschule von Gori

Fürst David Abaschidse, Vater Dmitri, »Schwarzfleck«, pedantischer Priester am Seminar von Tiflis und Stalins verhasster Peiniger

DIE MÄDCHEN

Natalja »Natascha« Kirtawa,Hauswirtin und Freundin in Batumi Alwassi Talakwadse, Protegé und Freundin in Baku

Ludmilla Stal, bolschewistische Aktivistin und Freundin in Baku und St. Petersburg

Stefanja Petrowskaja, Odessaer Adlige,Verbannte, Geliebte und Verlobte in Solwytschegodsk und Baku

Pelageja »Polja« Onufrijewa, »Zierpüppchen«, als Schulmädchen Stalins Geliebte in Wologda

Serafima Choroschenina, Geliebte und Partnerin in Solwytschegodsk

Maria Kusakowa,Hauswirtin und Geliebte in Solwytschegodsk, Mutter von Konstantin

Tatjana »Tanja« Slawatinskaja, verheiratete Bolschewikin und Stalins Geliebte

Valentina Lobowa, bolschewistische Organisatorin und wahrscheinliche Geliebte

Lidija Pereprygina, dreizehnjährige Waise, die von Stalin in Turuchansk verführt wurde und zwei Kinder von ihm hatte; Verlobte

GENOSSEN, FEINDE UND RIVALEN – TIFLIS UND BAKU

Lado Kezchoweli, Priestersohn in Gori, Stalins bolschewistischer Mentor und Held

Fürst Alexander »Sascha« Zulukidse, reicher Aristokrat, Stalins bolschewistischer Mentor und Held

Micho Zchakaja,Gründer der georgischen SD (Sozialdemokraten), früher Bolschewik, Stalins Mäzen

Philip Macharadse, Bolschewik und Stalins einstiger Verbündeter

Budu »das Fass« Mdiwani, Schauspieler, bolschewistischer Terrorist und Stalins Verbündeter

Abel Jenukidse, früher Bolschewik, Freund der Allilujews, Swanidzes und Stalins

Silibistro »Silwa« Dschibladse, Ex-Seminarist, menschewistischer Aufwiegler

Lew Rosenblum »Kamenew«, vermögender Tifliser Ingenieurssohn, gemäßigter Bolschewik

Michail »Mischa« Kalinin, Bauer, Butler, früher Bolschewik in Tiflis

Suren Spandarjan, Sohn eines vermögenden armenischen Zeitungsverlegers, Bolschewik, Frauenheld, Stalins bester Freund

Stepan Schaumjan, vermögender armenischer Bolschewik, Stalins Verbündeter und Rivale

Grigori »Sergo« Ordschonikidse, verarmter Adliger, Pfleger, bolschewistischer Schläger, Stalins langjähriger Verbündeter

Sergo Kawtaradse, junger Handlanger Stalins in West-Georgien, Baku, St. Petersburg

EHEFRAUEN UND ANGEHEIRATETE VERWANDTE

Alexander »Aljoscha« Swanidse, Seminarist, Stalins Freund, früher Bolschewik und in der Folge Schwager

Alexandra »Saschiko« Swanidse, Schwester Aljoschas und Bekannte Stalins

Micheil Monosselidse, Saschikos Ehemann und bolschewistischer Verbündeter Stalins

Maria »Mariko« Swanidse, Schwester Saschikos und Aljoschas

Jekaterina »Kato« Swanidse Dschugaschwili, jüngste Familienangehörige, Stalins erste Frau und Mutter von

Jakow »Jascha« oder »Bübchen« Dschugaschwili, Stalins Sohn

Sergei Allilujew, Eisenbahnverwalter und Elektrotechniker, früher Bolschewik, Stalins Verbündeter in Tiflis, Baku und St. Petersburg

Olga Allilujewa, Ehefrau von Sergej, frühe Freundin, möglicherweise Geliebte Stalins, spätere Schwiegermutter

Pawel Allilujew, Sohn Olgas

Anna Allilujewa, Tochter Olgas

Fjodor »Fedja« Allilujew, Sohn Olgas

Nadeschda »Nadja« Allilujewa, Tochter von Sergej und Olga, Stalins zweite Frau

GANGSTER, DRAHTZIEHER UND ORGANISATOREN

Kamo, Simon »Senko« Ter-Petrossjan, Stalins Freund, Protegé, dann Bankräuber und Auftragsmörder

Kote Zinzadse, Stalins Auftragsmörder in West-Georgien und späterer Bankraubchef

Leonid Krassin, Lenins Spezialist für Bombenherstellung, Geldwäscherei, Banküberfälle und Elite-Kontakte; überwarf sich schließlich mit Lenin

Meir Wallach,»Maxim Litwinow«, bolschewistischer Waffenhändler und Geldwäscher

Andrej Wyschinski, vermögender Odessaer Apothekersohn, aufgewachsen in Baku, Stalins Vollstrecker und später Menschewik

DER TITAN DES MARXISMUS

Georgi Plechanow, Vater der russischen Sozialdemokratie

DIE BOLSCHEWIKI

Wladimir Iljitsch Uljanow, »Lenin«, »Iljitsch« für seine Vertrauten, russischer SD-Führer und Gründer der Bolschewiki

Nadeschda Krupskaja, seine Frau und Assistentin

Grigori Radomyslski, »Sinowjew«, Sohn eines jüdischen Milchmanns, Lenins Helfer in Krakau, dann Verbündeter Kamenews

Roman Malinowski, Einbrecher,Vergewaltiger und Ochrana-Spitzel, Führer der Bolschewiki in der Reichsduma

Jakow Swerdlow, jüdischer Bolschewikenführer und Stalins Zimmernachbar in der Verbannung

Lew Bronstein, »Trotzki«, Führer, Redner und Schriftsteller, unabhängiger Marxist,Vorsitzender der Menschewiki im St. Petersburger Sowjet 1905, schloss sich den Bolschewiki 1917 an

Felix Dserschinski, polnischer Adliger,Altrevolutionär, Bolschewik seit 1917

Jelena Stassowa, »Absolut« und »Selma«,Adlige, bolschewistische Aktivistin

Klimenti Woroschilow, Dreher in Lugansk, bolschewistischer Freund Stalins, Zimmernachbar in Stockholm

Wjatscheslaw Skrjabin,»Molotow«, früher Bolschewik und zusammen mit Stalin Gründer der Prawda

DIE MENSCHEWIKI

Juli Zederbaum,»Martow«, Lenins Freund und dann bitterer Feind, Gründer der Menschewiki

Noi Schordanija, Begründer der georgischen Sozialdemokratie und Führer der georgischen Menschewiki

Karlo Tschcheidse, gemäßigter Menschewik in Batumi und später in St. Petersburg

Isidor Ramischwili, menschewistischer Feind Stalins

Said Dewdariani, Freund am Seminar, dann politischer Feind und Menschewik

Noi Ramischwili, zäher menschwistischer Feind Stalins

Minadora Ordschonikidse Toroschelidse, menschewistische Bekannte Stalins und Ehefrau seines bolschewistischen Verbündeten Malakija Toroschelidse

David Sagiraschwili, georgischer Menschewik und Memoirenschreiber

Grigol Uratadse, georgischer Menschewik und Memoirenschreiber

Raschden Arsenidse, georgischer Menschewik und Memoirenschreiber

Chariton Tschawitschwili, georgischer Menschewik und Memoirenschreiber

Prolog

DER BANKRAUB

Am Mittwoch, dem 13. Juni 1907 – es war 10 Uhr 30 an einem schwülen Morgen –, vollführte ein schneidiger, schnurrbärtiger Kavalleriehauptmann in Stiefeln und Reithosen Kunststücke auf dem brodelnden, exotischen Hauptplatz von Tiflis. Er schwang einen großen Tscherkessensäbel auf dem Pferderücken und scherzte mit zwei hübschen, gut gekleideten georgischen Mädchen, die farbenprächtige Sonnenschirme rotieren ließen – während sie hin und wieder in ihren Kleidern verborgene Mauser-Pistolen berührten.

Ordinäre Burschen in grellbunten Bauernblusen und weiten Matrosenhosen warteten an den Straßenecken und hielten Revolver und Granaten versteckt. In der berüchtigten Tiliputschuri-Schenke am Platz besetzte eine Gruppe schwer bewaffneter Gangster die Kellerbar, und sie luden die Passanten fröhlich ein, mit ihnen zu trinken. Alle warteten darauf, für Josef Dschugaschwili, damals neunundzwanzig Jahre alt und später als Stalin bekannt, die erste Großtat durchzuführen, mit der er die Aufmerksamkeit der Welt wecken sollte.

Wenige außerhalb der Bande kannten den Plan, der ein kriminellterroristisches »Spektakel« für jenen Tag vorsah, doch Stalin hatte seit Monaten daran gearbeitet. Ein Mann, der in groben Zügen über den Plan Bescheid wusste, war Wladimir Lenin, der Führer der Bolschewistischen Partei,* der sich weit im Norden in einer Villa im finnischen Kuokola versteckt hielt. Wenige Tage zuvor hatte sich Lenin heimlich mit Stalin in Berlin und dann in London getroffen, um den großen Raubzug anzuordnen, obwohl ihre Sozialdemokratische Partei gerade sämtliche »Expropriationen« – so lautete der Euphemismus für Banküberfälle – verboten hatte. Doch Stalins Aktionen, seine Raubüberfälle und Morde, die stets mit sorgfältiger Detailtreue und unter größter Geheimhaltung abgewickelt wurden, hatten ihn zum »Hauptfinanzier des Bolschewistischen Zentrums« werden lassen.

Die Ereignisse jenes Tages sollten überall auf der Welt Schlagzeilen machen, Tiflis in den Grundfesten erschüttern und die ohnehin zerbröckelnde Sozialdemokratie vollends in sich bekriegende Fraktionen spalten. Jener Tag sollte sowohl Stalins Karriere festigen als sie beinahe zerstören – es war ein Wendepunkt in seinem Leben.

Auf dem Jerewan-Platz nahmen die zwanzig Räuber, die den Kern von Stalins Bande, bekannt als »der Mob«, bildeten, ihre Positionen ein, während die Beobachter durch den Golowinski-Prospekt, die elegante Hauptstraße von Tiflis, an dem weißen, italianisierten Glanz des Vizekönigspalastes vorbeispähten. Sie warteten auf das Rattern einer Postkutsche und den donnernden Galopp der sie begleitenden Kosakeneinheit. Der Kavalleriehauptmann mit dem Tscherkessensäbel machte eine halbe Drehung auf seinem Pferd, bevor er abstieg und über die modische Allee spazierte.

Sämtliche Straßenecken wurden von einem Kosaken oder einem Polizisten bewacht. Die Behörden waren bereit, denn seit Januar rechnete man mit einem kriminellen Ereignis. Die Spitzel und Agenten der Geheimpolizei des Zaren, der Ochrana, und seiner uniformierten politischen Polizei, der Gendarmerie, lieferten umfangreiche Berichte über die Machenschaften der Banden von Revolutionären und Kriminellen. Im Zwielicht dieses Untergrunds hatten sich die Welten von Banditen und Terroristen vermischt, und es war schwierig, Betrug und Wahrheit auseinanderzuhalten. Doch seit Monaten wurde über einen »Aufsehen erregenden Anschlag« – wie heutige Geheimdienstexperten es ausdrücken würden – »gemunkelt«.

An jenem strahlenden, dunstigen Morgen schien die orientalische Farbe von Tiflis (heute Tbilissi, die Hauptstadt der Republik Georgien) kaum in dieselbe Welt zu gehören wie St. Petersburg, die tausend Meilen entfernte Hauptstadt des Zaren. Die älteren Straßen, die weder mit fließendem Wasser noch mit Strom versorgt wurden, wanden sich an den Hängen des Mtazminda, des Heiligen Berges, hinauf, bis sie unvorstellbar steil wurden. Hier drängten sich schiefe, malerische Häuser, die mit Balkons überladen und von alten Reben umrankt waren. Tiflis war ein großes Dorf, in dem jeder jeden kannte.

Direkt hinter dem Militärhauptquartier, in der vornehmen Freilinskaja-Straße, einen Steinwurf vom Platz entfernt, wohnten Stalins Frau, eine hübsche, junge georgische Damenschneiderin namens Kato Swanidse, und ihr neugeborener Sohn Jakow. Es war eine echte Liebesheirat gewesen, denn trotz seiner düsteren Stimmungen verehrte er Kato, die seine revolutionäre Leidenschaft bewunderte und teilte. Während sie sich mit dem Baby auf ihrem Balkon sonnte, schickte Stalin sich an, ihr – und ganz Tiflis – einen gewaltigen Schock zu versetzen.

Dieser heimelige Ort war die Hauptstadt des Kaukasus, des wilden, gebirgigen Vizekönigreichs zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer, das dem Zaren unterstand und einen Schmelztiegel ungestümer und stolzer Völker darstellte. Der Golowinski-Prospekt erinnerte durch seine Eleganz an Paris. Weiße neoklassische Theater, ein Opernhaus im maurischen Stil, Grandhotels und die Paläste georgischer Fürsten und armenischer Ölbarone säumten die Straße, doch wenn man das Militärhauptquartier hinter sich ließ, ging der Jerewan-Platz über in ein asiatisches Sammelsurium. Exotisch gekleidete Straßenhändler boten an ihren Ständen scharf gewürzte georgische lobio-Bohnen und heißes chatschapuri-Käsebrot feil. Wasserträger, Höker, Taschendiebe und Gepäckträger belieferten oder bestahlen den Armenischen und den Persischen Basar, deren Gassen eher denen eines levantinischen Souks als einer europäischen Stadt ähnelten. Kamel- und Eselkarawanen, beladen mit Seidenstoffen und Gewürzen aus Persien und Turkestan sowie mit Obst und Weinschläuchen aus den üppigen georgischen Landgebieten, schoben sich durch die Tore der Karawanserei. Junge Kellner und Laufburschen bedienten ihre Kundschaft aus Hotel- und Tischgästen, brachten das Gepäck herein, schirrten Kamele und Esel ab – und beobachteten den Platz. Heute wissen wir aus den gerade geöffneten georgischen Archiven, dass Stalin die Karawanserei-Jungen – nach Art von Dickens’ Fagin – als vorpubertären Straßenkundschafter- und Kurierdienst benutzte. Unterdessen richteten die Obergangster in einem der riesigen Hinterzimmer der Karawanserei aufmunternde Worte an ihre bewaffneten Räuber und gingen den Plan ein letztes Mal durch. Stalin selbst war an jenem Morgen da.

Die beiden hübschen jungen Mädchen mit den wirbelnden Sonnenschirmen und den geladenen Revolvern, Pazija Goldawa und Anneta Sulakwelidse, »braunhaarig, schlank, mit schwarzen Augen, aus denen ihre Jugend leuchtete«, schlenderten über den Platz und blieben vor dem Militärhauptquartier stehen, wo sie mit russischen Offizieren, Gendarmen in flotter blauer Uniform und o-beinigen Kosaken flirteten.

Tiflis war – und ist – eine träge Stadt der Spaziergänger und Bummler, die häufig an einer der vielen Freiluftschenken Halt machen, um ein Glas Wein zu trinken. Wenn die protzigen, erregbaren Georgier irgendeinem europäischen Volk ähneln, dann den Italienern. Georgier und andere Kaukasier stolzierten laut singend in ihrer traditionellen tschocha – dem knielangen Wollmantel, der an der Brust mit Patronentaschen besetzt ist – durch die Straßen. Georgierinnen mit schwarzen Kopftüchern und Frauen russischer Offiziere in europäischer Kleidung promenierten durch die Tore der Puschkin-Gärten und kauften neben Persern und Armeniern, Tschetschenen, Abchasen und Gebirgsjuden Eis und Sorbets. Das Gewimmel von Hüten und Trachten ließ an eine Kostümparty denken.

Banden von Straßenjungen – kintos – musterten die Menge verstohlen und hielten Ausschau nach Beute. Halbwüchsige Priesterschüler in langen weißen Chorhemden wurden von ihren kirchlich gewandeten bärtigen Lehrern aus dem mit Säulen versehenen weißen Seminar über die Straße geleitet. Dort wäre Stalin neun Jahre zuvor fast zum Priester geweiht worden. Dieses unslawische, unrussische, durch und durch kaukasische Kaleidoskop von Ost und West war die Welt, die Stalin hervorgebracht hatte.

Die Mädchen Anneta und Pazija sahen auf die Uhr, trennten sich und bezogen Position an beiden Seiten des Platzes. Auf der Palaststraße unweit der plutokratischen Pracht von Fürst Sumbatows Palast trank die zwielichtige Kundschaft der notorischen Tiliputschuri-Schenke – Fürsten, Zuhälter, Spitzel und Taschendiebe – bereits georgischen Wein und armenischen Brandy.

Zu jenem Zeitpunkt besuchte David Sagiraschwili, ein weiterer Revolutionär, der Stalin und einige der Gangster kannte, einen Freund, dem ein Laden über der Schenke gehörte. Der fröhliche Räuber am Eingang, Batschua Kupraschwili, »bot mir nach georgischem Brauch sofort einen Stuhl und ein Glas Rotwein an«. David trank den Wein aus und wollte sich verabschieden, als ihm der Bewaffnete »mit ausgesuchter Höflichkeit« empfahl, in der Gaststätte zu bleiben und »noch mehr Häppchen und Wein zu probieren«. Nun begriff David, dass »Menschen ins Restaurant ein-, aber nicht wieder hinausgelassen wurden. Bewaffnete Gestalten wachten an der Tür.«

Pazija Goldawa, die Schmiere stehende schlanke Schwarzhaarige, entdeckte den auf der Allee entlanggaloppierenden Konvoi und eilte um die Ecke zu den Puschkin-Gärten, wo sie Stepko Inzkirweli, der am Tor wartete, mit ihrer Zeitung zuwinkte.

»Es geht los!«, sagte er sich.

Stepko nickte zu Anneta Sulakwelidse hinüber, die sich auf der anderen Straßenseite knapp außerhalb der Tiliputschuri-Schenke aufhielt. Sie bedeutete den Räubern am Eingang, die anderen aus der Bar herauszuwinken. »Auf ein vereinbartes Signal hin« tranken die Banditen aus, entsicherten ihre Pistolen und verteilten sich über den Platz – dünne, schwindsüchtige junge Männer, die seit Wochen kaum etwas gegessen hatten, in weiten Hosen. Einige waren Gangster, andere gewöhnliche Schurken und manche, für Georgien typisch, verarmte Fürsten aus dach- und mauerlosen Schlössern in den Provinzen. Ihre Taten mochten kriminell sein, aber sie machten sich nichts aus Geld, denn vor allem waren sie Lenin, der Partei und Stalin, ihrem Strippenzieher in Tiflis, ergeben.

»Die Aufgaben jedes Einzelnen von uns waren im Voraus geplant worden«, erinnerte sich ein drittes Mädchen der Bande, Alexandra Darachwelidse; sie war eine Freundin von Anneta, gerade neunzehn Jahre alt, doch aufgrund ihrer Beteiligung an zahlreichen Überfällen und Schießereien schon ein alter Hase.

Die Gangster beobachteten die Polizisten – die gorodowyje, im Straßenjargon als »Pharaonen« bekannt – auf dem Platz. Zwei Bewaffnete behielten die Kosaken vor dem Rathaus im Auge, die übrigen steuerten auf die Ecke der Weljaminow-Straße und des Armenischen Basars – unweit der Staatsbank – zu. Alexandra Darachwelidse beschrieb in ihren unveröffentlichten Erinnerungen, wie sie sich mit zwei Bewaffneten auf eine der Straßenecken konzentrierte.

Nun bemerkte Batschua Kupraschwili, der lässig vorgab, eine Zeitung zu lesen, in der Ferne eine Staubwolke, die von Pferdehufen aufgewirbelt wurde. Da kamen sie! Batschua rollte seine Zeitung zusammen und blieb auf der Lauer.

Der Kavalleriehauptmann mit dem blitzenden Säbel, der über den Platz spaziert war, warnte die Passanten, sich fernzuhalten, doch als niemand ihn beachtete, sprang er wieder auf sein edles Pferd. Er war kein Offizier, sondern der Inbegriff des georgischen beau sabreur: ein Geächteter, halb Ritter, halb Bandit. Es handelte sich um Kamo, den fünfundzwanzigjährigen Chef des Mobs und, wie Stalin es ausdrückte, »einen Meister der Verkleidung«, der nach Belieben als reicher Fürst oder als bäuerliche Wäscherin auftreten konnte. Seine Bewegungen waren steif, und sein halb blindes linkes Auge schielte und verdrehte sich, denn nur Wochen zuvor war eine seiner eigenen Bomben vor seinem Gesicht explodiert. Er war noch nicht davon genesen.

Kamo war »völlig fasziniert« von Stalin, der ihn zum Marxismus bekehrt hatte und mit dem zusammen er in dem 72 Kilometer entfernten Ort Gori in einer Atmosphäre der Gewalt aufgewachsen war. Obwohl ein Bankräuber von genialer Kühnheit und ein wahrer Houdini, was Gefängnisausbrüche anging, erwies er sich auch als leichtgläubiger Einfaltspinsel und neigte zu nahezu wahnsinnigen Anfällen psychopathischer Gewalt. Von ernster, gespenstischer Gelassenheit, mit leerem Blick und einem seltsamen »glanzlosen Gesicht«, brannte er darauf, seinem Herrn zu dienen, und bat Stalin häufig: »Erlaube mir, ihn für dich zu töten.« Kein noch so makaberer Horror, keine noch so mutige Extravaganz waren ihm zu viel: Später stieß er einmal seine Hand in die Brust eines Mannes und schnitt ihm das Herz heraus.

Während seines ganzen Lebens sollte Stalins gleichgültiges Charisma amoralische, unkontrollierte Psychopathen anziehen und ihm ihre treue Ergebenheit verschaffen. Kamo, der Handlanger aus seiner Jugend, und diese Gangster waren die Ersten in einer langen Reihe. »Jene jungen Männer folgten Stalin völlig selbstlos … Durch ihre Bewunderung für ihn war er in der Lage, ihnen seine eiserne Disziplin aufzuerlegen.« Kamo suchte oftmals Stalins Wohnung auf, wo er sich das Schwert von Katos Vater geborgt hatte, weil er »einen Kosakenoffizier spielen« wollte. Sogar Lenin, der mäkelige, als Adliger aufgewachsene Anwalt, war fasziniert von diesem Draufgänger, den er seinen »kaukasischen Banditen« nannte. Als alter Mann wunderte sich Stalin im Rückblick: »Kamo war ein wahrhaft verblüffender Mensch.«

»Hauptmann« Kamo wendete sein Pferd zur Allee und trabte waghalsig an dem ihm entgegenkommenden Konvoi vorbei. Sobald das Feuer eröffnet werde, prahlte er, werde die ganze Sache »in drei Minuten vorbei sein«.

Die Kosaken, jeweils zwei vor und hinter sowie einer neben den beiden Kutschen, galoppierten auf den Jerewan-Platz. Durch den Staub hindurch konnten die Gangster erkennen, dass zwei Männer im Frack – der Staatsbankkassierer Kurdjumow und der Buchhalter Golownja – sowie zwei Soldaten mit Gewehren im Anschlag in der Postkutsche saßen. Der zweite Wagen war voll von Polizisten und Soldaten. Im Donner der Hufe brauchten die Kutschen und Reiter nur Sekunden, um den Platz zu überqueren und in die Sololaki-Straße abzubiegen, wo die neue Staatsbank stand. Die Löwen- und Götterstatuen über ihrem Portal repräsentierten den zunehmenden Wohlstand des russischen Kapitalismus.*

Batschua senkte seine Zeitung, um das Signal zu geben, warf sie dann beiseite und griff nach seinen Waffen. Die Gangster zogen ihre »Äpfel« heraus: schlagkräftige Granaten, die Anneta und Alexandra in einem großen Sofa nach Tiflis geschmuggelt hatten.

Die Banditen und die Mädchen traten vor, zogen die Zünder heraus und schleuderten vier Granaten, die mit einem ohrenbetäubenden Lärm unter den Kutschen explodierten. Durch ihre teuflische Kraft wurden Pferde aufgeschlitzt und Männer in Stücke gerissen; Blut und Eingeweide bespritzten die Pflastersteine. Die Banditen griffen zu ihren Mauser- und Browning-Pistolen und eröffneten das Feuer auf die völlig ahnungslosen Kosaken und Polizisten am Platz. Diese stürzten verwundet zu Boden oder rannten in Deckung. Mehr als zehn Bomben explodierten. Zeugen dachten, sie seien aus allen Richtungen geschleudert worden, sogar von den Dächern. Später hieß es, Stalin habe die erste Bombe vom Dach der Villa des Fürsten Sumbatow geworfen.

Die Kutschen der Bank hielten an. Kreischende Passanten hasteten in Deckung. Viele glaubten an ein Erdbeben: Stürzte der Heilige Berg etwa auf die Stadt? »Niemand konnte unterscheiden, ob die schreckliche Schießerei auf das Dröhnen von Kanonen oder die Explosion von Bomben zurückzuführen war«, meldete die georgische Zeitung Issari (Pfeil). »Das Geräusch löste überall Panik aus … fast in der ganzen Stadt ergriffen Menschen die Flucht. Kutschen und Karren rasten davon …« Schornsteine waren von Gebäuden gestürzt; jede Glasscheibe bis hin zum Palast des Vizekönigs war zertrümmert.

Kato Swanidse stand in der Nähe auf ihrem Balkon und kümmerte sich mit ihren Angehörigen um Stalins Baby, »als wir urplötzlich den Lärm von Bomben hörten«, wie ihre Schwester Saschiko erzählte. »Erschrocken eilten wir ins Haus.« Draußen – unter dem gelben Rauch und in dem wüsten Chaos, zwischen den Pferdeleichen und den verstümmelten Gliedmaßen von Menschen – war aus der Sicht der Banditen etwas schiefgegangen.

Ein Pferd, das an die vordere Kutsche gespannt war, zuckte und wurde wieder lebendig. Gerade als die Gangster herbeirannten, um die Geldsäcke im hinteren Teil der Kutsche zu packen, bäumte das Pferd sich auf und flüchtete den Hügel hinunter zum Soldatenbasar. Es verschwand mit dem Geld, das Stalin seinem Parteichef Lenin für die Revolution versprochen hatte.

*

Im folgenden Jahrhundert wurde viel über Stalins Rolle an jenem Tag gemutmaßt, doch sie war nicht nachzuweisen. Aber aus den nun zugänglichen Archiven in Moskau und Tbilissi geht hervor, wie er die Operation plante und seine »Insider« innerhalb der Bank monatelang vorbereitete. Laut den unveröffentlichten Aufzeichnungen seiner Schwägerin Saschiko Swanidse, die in den georgischen Archiven verwahrt sind, gab Stalin offen zu, dass er die Aktion geleitet hatte.* Hundert Jahre nach dem Überfall ist es nun möglich, die Wahrheit aufzudecken.

Stalin schwelgte im »schmutzigen Geschäft der Politik«, im verschwörerischen Drama der Revolution. Als Diktator Sowjetrusslands sprach er vage, wenn nicht gar nostalgisch, von »Räuber-und-Kosaken«-Spielen – kasaki i rasboiniki, der russischen Version von »Räuber und Gendarm« –, aber er nannte nie Details, die seinen Ruf als Staatsmann hätten untergraben können.

Der Stalin von 1907 war ein kleiner, drahtiger, geheimnisumwitterter Mann mit vielen Decknamen. Gewöhnlich trug er ein rotes Satinhemd, einen grauen Mantel und seinen charakteristischen schwarzen Filzhut. Manchmal bevorzugte er eine traditionelle georgische tschocha, und gern warf er sich eine weite kaukasische Kapuze forsch über die Schulter. Immer unterwegs, häufig auf der Flucht, benutzte er die vielen Uniformen der zaristischen Gesellschaft als Verkleidung, und oft entzog er sich der Verfolgung, indem er Frauensachen anzog.

Er sang häufig georgische Lieder und rezitierte Gedichte, war attraktiv für Frauen, charismatisch und humorvoll, doch überaus finster – ein seltsamer Georgier mit einer nördlichen Kälte. Seine »brennenden« Augen waren honigfarben gesprenkelt, wenn er sich leutselig fühlte, und gelb, wenn er Zorn empfand. Er hatte sich noch nicht für den Schnurrbart und das kurz geschorene Haar seiner Blütezeit entschieden: Manchmal trug er einen Vollbart und lange Haare, immer noch mit der kastanienbraunen Tönung seiner Jugend, die nun dunkler wurde. Er war sommersprossig und pockennarbig, ging schnell, doch gekrümmt und hatte einen nach zahlreichen Kindheitsunfällen und -krankheiten steifen linken Arm.

Unermüdlich in seinem Tatendrang, sprudelte er über vor Ideen und Einfallsreichtum. Sein Wissensdurst und sein Drang, andere zu belehren, veranlassten ihn, fieberhaft Romane und Geschichtswerke zu lesen, doch seine Liebe zur Literatur wurde stets in den Schatten gestellt von dem Impuls, zu befehlen und zu dominieren, Feinde zu besiegen und sich für Beleidigungen zu rächen. Obwohl geduldig, ruhig und bescheiden, konnte er auch prahlerisch, aufdringlich und dünnhäutig sein, und dann löste der kleinste Funke grausame Zornesausbrüche aus.

Durchdrungen von der Ehren- und Loyalitätskultur Georgiens, war er der nüchterne Realist, der sarkastische Zyniker und der gnadenlose Halsabschneider par excellence. Er selbst hatte die bolschewistische Bankraub- und Mordorganisation geschaffen, die er aus der Ferne wie ein Mafiaboss kontrollierte. Und er pflegte eine bäuerliche Grobheit, die Genossen befremdete, doch den Vorteil hatte, seine subtilen Talente vor snobistischen Rivalen geheim zu halten.

Obwohl er eine glückliche Ehe mit Kato führte, hatte er sich für ein herzloses Wanderleben entschieden, das ihn, wie er glaubte, normaler Moral und Verantwortung enthob und sogar von der Liebe befreite. Doch während er über den Größenwahn anderer schrieb, fehlte ihm jegliche Selbsterkenntnis über seinen eigenen Machttrieb. Er genoss seine Geheimniskrämerei. Wenn er bei Freunden an die Tür klopfte und sie wissen wollten, wer dort sei, antwortete er mit vorgetäuschter Bedeutungsschwere: »Der Mann in Grau.«

Für ihn als einen der ersten Berufsrevolutionäre war der Untergrund ein natürlicher Lebensraum, durch den er sich mit katzenhafter Anmut bewegte, die schwer greifbar und höchst bedrohlich war. Als geborener Extremist und Verschwörer war der Mann in Grau ein wahrhaft Gläubiger, »ein marxistischer Fanatiker seit seiner Jugend«. Die Gewaltriten, die auf Stalins geheimem Planeten der kaukasischen Konspiration üblich waren, sollten sich später zur spezifischen Herrschaftskultur der Sowjetunion entfalten.

»Stalin hatte die Ära des bewaffneten Raubüberfalls eröffnet«, schrieb ein anderer Bankraub-Organisator, sein Freund Josef Dawritschewy aus seinem Heimatort Gori. Früher nahmen wir an, dass Stalin alle Aktionen organisierte, doch niemals persönlich an den Verbrechen teilnahm. Das könnte an jenem Tag im Jahr 1907 der Fall gewesen sein, aber heute wissen wir, dass Stalin selbst, gewöhnlich mit seiner Mauser bewaffnet, an anderen Raubüberfällen direkt beteiligt war.

Er hielt stets die Augen offen nach der spektakulärsten Beute und wusste, dass die effektivsten Banküberfälle mit Hilfe von Insidern eingefädelt werden. Bei dieser Gelegenheit hatte er sogar zwei Insider. Zuerst brachte er geduldig einen nützlichen Bankangestellten auf seine Seite, und dann war er einem Schulfreund begegnet, der zufällig für die Postabteilung der Bank arbeitete. Stalin hielt ihn sich monatelang warm, bis der Mann ihm den Tipp gab, dass am 13. Juni 1907 ein gewaltiger Betrag – vielleicht sogar eine Million Rubel – in Tiflis eintreffen werde.

Dieser entscheidende Informant enthüllte später, er habe dazu beigetragen, den kolossalen Raub zu ermöglichen, weil er ein großer Bewunderer von Stalins romantischer Poesie gewesen sei. Nur in Georgien war es möglich, dass der Dichter Stalin dem Gangster Stalin nützlich sein konnte.

*

Das durchgegangene Pferd raste mit der Kutsche und der Beute über den Platz. Einige der Gangster gerieten in Panik, doch drei von ihnen bewegten sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Batschua Kupraschwili behielt die Fassung und rannte auf das Pferd zu. Er trat so dicht an das Tier heran, dass er sein Leben riskierte, doch er warf einen weiteren »Apfel« unter den Bauch des Pferdes, worauf dessen Eingeweide herausgerissen und dessen Läufe weggesprengt wurden. Batschua selbst flog durch die Luft und landete benommen auf den Kopfsteinen.

Die Kutsche kam aus voller Fahrt zum Stehen. Batschua war außer Gefecht gesetzt, doch Datiko Tschibriaschwili sprang auf den Wagen und zerrte die Geldsäcke heraus. Mit den Säcken in der Hand schwankte er durch den Rauch zur Weljaminow-Straße. Aber die Bande war in Verwirrung geraten. Datiko konnte mit der Last der Banknoten nicht weit laufen. Er musste sie jemandem übergeben – doch wem?

Der wabernde Rauch lichtete sich und ließ ein Blutbad erkennen, das einer kleinen Schlacht gleichkam. Schreie und Schüsse erklangen weiterhin, während Blut über das Kopfsteinpflaster floss, auf dem Leichenteile verstreut waren. Kosaken und Soldaten wagten sich hervor und griffen nach ihren Waffen. Verstärkung war vom anderen Ende der Stadt unterwegs. »Sämtliche Genossen«, schrieb Batschua Kupraschwili, »wurden den Erwartungen gerecht – außer drei Männern, die schwache Nerven hatten und davonrannten.« Doch Datiko hatte einen Moment lang das Gefühl, ganz allein zu sein. Verstört hielt er inne, und der Erfolg des Plans hing an einem seidenen Faden.

*

Warf Stalin wirklich die erste Bombe vom Dach des Hauses von Fürst Sumbatow? P. A. Pawlenko, einer der gefügigen Schriftsteller des Diktators, behauptete, Stalin selbst habe die Kutsche angegriffen und sei durch einen Bombensplitter verwundet worden. Aber das ist unwahrscheinlich, denn Stalin »wahrte Distanz« zu allen anderen: nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch, weil er sich stets für etwas Besonderes hielt.

In den Zwanzigerjahren behauptete Kamo laut georgischen Quellen in betrunkenem Zustand, Stalin habe sich nicht aktiv an dem Bankraub beteiligt. Dies wurde durch einen anderen fragwürdigen, der Polizei nahestehenden Gewährsmann bestätigt, der schrieb, Stalin habe sich »das grausame Blutvergießen aus dem Hof eines Herrenhauses« am Golowinski-Prospekt angesehen und »dabei eine Zigarette geraucht«. Vielleicht gehörte das »Herrenhaus« tatsächlich Fürst Sumbatow. In den Milchbars und Schenken, bei den Schuhmachern, Friseuren und Kurzwarenhändlern des Boulevards wimmelte es von Ochrana-Spitzeln. Höchstwahrscheinlich hatte sich Stalin, der Meister der Geheimhaltung, der auf überraschende Auftritte und Abgänge spezialisiert war, davongemacht, lange bevor die Schießerei begann. Der verlässlichsten Quelle zufolge befand er sich an jenem Morgen auf dem Bahnhof. Hier hielt er mühelos Kontakt zu seiner Organisation aus Trägern und Gassenjungen auf dem Jerewan-Platz. Falls diese gerissenen Burschen schlechte Nachrichten überbrachten, konnte er auf einen Zug springen und verschwinden.

*

Gerade als der Banküberfall zu scheitern drohte, raste »Hauptmann« Kamo mit seinem eigenen Wagen auf den Platz. Wie ein Cowboy in einem Western hatte er mit der einen Hand die Zügel gepackt, während er mit der anderen seine Mauser abfeuerte. Wütend über das Misslingen des Plans fluchte er aus Leibeskräften »wie ein richtiger Hauptmann«, ließ seine Kutsche immer wieder herumwirbeln und ergriff damit neuerlich Besitz von dem Platz. Dann preschte er auf Datiko zu, beugte sich hinunter und wuchtete die Beutesäcke zusammen mit einem der bewaffneten Mädchen in den Wagen. Abrupt wendete er die Kutsche und jagte zurück über die Allee, vorbei am Palast des Vizekönigs. Dort summte es wie in einem Bienenstock, denn Soldaten wurden zusammengezogen, Kosaken sattelten ihre Pferde, und Befehle, mit denen man Verstärkung anforderte, wurden abgeschickt.

Kamo bemerkte eine Polizeikutsche mit A. G. Balabanski, dem stellvertretenden Polizeichef, die in die entgegengesetzte Richtung rollte. »Das Geld ist in Sicherheit. Fahren Sie zum Platz«, rief Kamo. Balabanski hielt auf den Platz zu und wurde sich seines Fehlers erst am folgenden Tag bewusst. Er beging Selbstmord.

Kamo steuerte stracks zur Wtoraja Gontscharnaja-Straße und bog in den Hof einer Tischlerei hinter einem Haus ein, das einer alten Dame namens Barbara »Schätzchen« Botschoridse gehörte. Hier hatte Stalin im Lauf der Jahre viele Abende mit ihrem Sohn Micha verbracht, und hier hatte er den Raub geplant. Die Adresse war der Ortspolizei gut bekannt, doch die Banditen hatten mindestens einen Gendarmerie-Offizier, Hauptmann Subow, bestochen, der später wegen Korruption – und sogar wegen Mittäterschaft beim Verstecken der Beute – angeklagt wurde. Der erschöpfte Kamo übergab das Geld, zog seine Uniform aus und goss sich einen Eimer voll Wasser über den dampfenden Schädel.

*

Die Nachricht von Stalins sensationellem Coup ging wie ein Lauffeuer um die Welt. In London verkündete der Daily Mirror: »BOMBENREGEN: Revolutionäre schleudern den Tod in große Menschenmengen«: »Rund zehn Bomben, eine nach der anderen, wurden heute in das Menschengedränge auf dem Platz im Stadtzentrum geworfen. Die Bomben explodierten mit schrecklicher Kraft, viele Menschen wurden getötet …« Die Times sprach von der »BOMBEN-GEWALTTAT IN TIFLIS«; Le Temps in Paris drückte sich lakonischer aus: »KATASTROPHE!«

Tiflis war in Aufruhr. Der normalerweise leutselige Vizekönig des Kaukasus, Graf Woronzow-Daschkow, wetterte über die »Unverschämtheit der Terroristen«. Die »Verwaltung und die Armee sind mobilisiert«, schrieb Issari. »Polizei und Patrouillen haben überall in der Stadt Durchsuchungen eingeleitet. Viele wurden verhaftet …« In St. Petersburg war man empört. Sämtliche Sicherheitskräfte wurden angewiesen, das Geld und die Räuber zu finden. Man entsandte einen Spezialdetektiv mit einem Team, um die Ermittlungen zu leiten. Straßen wurden gesperrt und der Jerewan-Platz umzingelt, während Kosaken und Gendarmen die üblichen Verdächtigen zusammentrieben. Jeder Spitzel und Doppelagent wurde um Informationen angegangen, und man erhielt alle möglichen Versionen, von denen keine auf die wahren Schuldigen hinwies. Zwanzigtausend Rubel waren in der Kutsche zurückgelassen worden. Ein überlebender Kutscher, der sein Glück kaum fassen konnte, steckte weitere 9500 Rubel ein und wurde später verhaftet. Er wusste nichts über Stalins und Kamos Bande. Eine faselnde Frau gab sich als eine der Bankräuberinnen aus, erwies sich jedoch als geisteskrank.

Niemand konnte abschätzen, wie viele Räuber an dem Überfall beteiligt waren. Zeugen meinten, bis zu fünfzig Gangster hätten Bomben von den Dächern, wenn nicht gar vom Heiligen Berg, auf den Platz geschleudert. Niemand hatte gesehen, wie Kamo die Beute an sich brachte. Die Ochrana hörte Geschichten aus ganz Russland, dass der Raub entweder vom Staat selbst, von polnischen Sozialisten, von Anarchisten aus Rostow, von armenischen Daschnaken oder von den Sozialrevolutionären eingefädelt worden sei.

Keiner der Banditen wurde gefangen. Sogar Kupraschwili kam rechtzeitig zu sich, um davonzuhumpeln. In dem sich anschließenden Chaos machten sich die Räuber in alle Richtungen davon und tauchten in der Menge unter. Einer von ihnen, Elisso Lominadse, der an einer Straßenecke mit Alexandra Ausschau gehalten hatte, schlich sich in eine Lehrerkonferenz, stahl eine Lehreruniform und spazierte dann kaltblütig zurück auf den Platz, um sein Werk zu bewundern. »Alle überlebten«, sagte Alexandra Darachwelidse, als sie – mittlerweile das einzige noch lebende Mitglied der unglückseligen Bande – 1959 ihre Erinnerungen diktierte.

Fünfzig Verwundete lagen auf dem Platz, dazu die zerstückelten Leichen von drei Kosaken, den Bankangestellten und einigen unschuldigen Passanten. Die zensierten Zeitungen hielten die Zahl der Opfer niedrig, doch aus den Ochrana-Archiven geht hervor, dass ungefähr vierzig Menschen ums Leben kamen. Man richtete Verbandsplätze in nahe gelegenen Geschäften ein, und brachte vierundzwanzig Schwerverwundete ins Krankenhaus. Eine Stunde später konnte man die Trauerfahrt der gespenstischen Kutsche beobachten, welche die Toten und die Leichenteile, wie Innereien aus einem Schlachthof, den Golowinski-Prospekt hinunterfuhr.

Bei der Staatsbank war man nicht sicher, ob 250 000 oder 341 000 Rubel geraubt worden waren. Es handelte sich um eine beeindruckende Summe von rund 2,5 Millionen € nach heutigen Berechnungen, doch die tatsächliche Kaufkraft lag viel höher.

Botschoridse und seine Frau Maro, ebenfalls eine der Bankräuberinnen, nähten das Geld in eine Matratze. Die anmutige, mit einer Mauser ausgerüstete Pazija Goldawa rief dann einige Träger herbei, möglicherweise ein paar von Stalins Gassenjungen, und beaufsichtigte den Transport zu einem neuen Unterschlupf am anderen Ufer der Kura. Danach wurde die Matratze auf die Couch des Direktors im Meteorologischen Observatorium von Tiflis gelegt, wo Stalin nach seinem Austritt aus dem Seminar gewohnt und gearbeitet hatte. Es war sein letzter wirklicher Posten, bevor er sich in den konspirativen Untergrund stürzte, und überhaupt seine letzte Erwerbstätigkeit, bevor er sich im Oktober 1917 Lenins Sowjetregierung anschloss. Später gab der Direktor des Wetterzentrums zu, dass er nicht geahnt hatte, welche Reichtümer sich unter seinem Kopf verbargen.

Stalin selbst half, wie es in vielen Quellen heißt, das Bargeld im Observatorium zu verstauen. Das mag nach einer Legende klingen, aber es ist plausibel, denn wie bekannt wurde, gingen häufig gestohlene Gelder durch seine Hände, und er bewachte Satteltaschen voller Geldscheine, die aus Banküberfällen und Seeräuberei stammten und über die Berge hinweggeschafft werden mussten.

Überraschenderweise fühlte Stalin sich an jenem Abend sicher genug, um zu Kato nach Hause zurückzukehren und vor seinen Angehörigen mit der Tat zu prahlen – seine Jungs hatten es vollbracht. Er hatte allen Grund, stolz zu sein, denn das Geld war sicher in der Matratze des Meteorologen untergebracht und würde bald zu Lenin unterwegs sein. Niemand verdächtigte Stalin oder gar Kato. Man würde die Beute ins Ausland schmuggeln und einen Teil davon durch die Crédit Lyonnais Bank waschen lassen. Die Polizei von einem Dutzend Nationen sollte monatelang Jagd auf das Bargeld und die Räuber machen – vergebens.

Noch zwei Tage nach dem Raub soll sich Stalin, dem keine Verbindung zu dem Raub nachgesagt wurde, so sicher gefühlt haben, dass er sich unbekümmert in Schenken am Fluss herumtrieb – aber nicht mehr lange. Ganz plötzlich erklärte er seiner Frau, sie müssten sofort zu einem neuen Leben in Baku aufbrechen, der Ölstadt am anderen Ende des Kaukasus.

»Weiß der Teufel«, stand in der Tifliser Nowoje wremja (Neue Zeit), »wie dieser beispiellos verwegene Raub ausgeführt wurde.« Stalin hatte das perfekte Verbrechen begangen.

*

Doch der Überfall von Tiflis war, wie man bald erfuhr, weit davon entfernt, perfekt zu sein. Beinahe wäre er ihm sogar zum Verhängnis geworden. Danach ließ sich Stalin nie mehr in Tiflis oder überhaupt in Georgien nieder. Kamos Schicksal sollte einen tragischen Verlauf nehmen. Die Suche nach dem Geld – einiges davon in markierten Scheinen – sollte sich als kompliziert herausstellen, doch trotz aller erstaunlichen Wendungen war die Angelegenheit für Stalin keineswegs abgeschlossen. Der Erfolg des Raubes erwies sich für ihn fast als Unheil. Die globale Verurteilung des Überfalls wurde zu einer mächtigen Waffe gegen Lenin und Stalin persönlich.