9,99 €

Mehr erfahren.

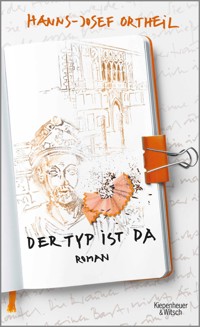

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Reise ins venezianische Köln – der neue Roman von Hanns-Josef Ortheil. Voller Drive und Witz erzählt Hanns-Josef Ortheil in seinem neuen Roman von drei jungen Frauen und einem Fremden, der die Gabe und die Fähigkeiten besitzt, ihre Leben komplett zu verändern.Unerwartet ist der Typ plötzlich da. Er heißt Matteo, ist Venezianer und von Beruf Restaurator. In Venedig hat er die Kölner Studentin Mia flüchtig kennengelernt und ist ihrer Einladung in die Stadt am Rhein gefolgt. Mia lebt gemeinsam mit zwei Freundinnen in einer WG im Kölner Norden. Ahnungslos nehmen sie den Fremden bei sich auf und spüren schnell, wie stark seine Gegenwart auf sie wirkt. Denn Matteo ist zurückhaltend, unaufdringlich, strahlt aber zugleich etwas reizvoll Magisches und Unergründliches aus. Begeistert zeichnet er den Dom und seine Figuren und sucht in der ganzen Stadt nach Spuren uralter Verbindungen zwischen dem Kölner Norden und dem venezianischen Süden, zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit. Dabei entdeckt er immer genauer die Abgründe seiner eigenen Existenz, ein Sog, der auch seine Mitbewohnerinnen erfasst. Als er zurück in die Heimat will, ist nichts mehr so, wie es einmal war. Und alle fragen sich: Wer ist Matteo? Ein brillanter Zeichner? Oder vielleicht sogar ein Engel, mit himmlischen und teuflischen Sphären vertraut und im Bunde? Und wer sind sie selbst?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 352

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Hanns-Josef Ortheil

Der Typ ist da

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Hanns-Josef Ortheil

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Hanns-Josef Ortheil

Hanns-Josef Ortheil wurde 1951 in Köln geboren. Er ist Schriftsteller, Pianist und Professor für Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Seit vielen Jahren gehört er zu den bedeutendsten deutschen Autoren der Gegenwart. Sein Werk wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Thomas-Mann-Preis, dem Nicolas-Born-Preis, dem Stefan-Andres-Preis und zuletzt dem Hannelore-Greve-Literaturpreis. Seine Romane wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Voller Drive und Witz erzählt Hanns-Josef Ortheil in seinem neuen Roman von drei jungen Frauen und einem Fremden, der die Gabe besitzt, ihre Leben komplett zu verändern. Unerwartet ist der Typ plötzlich da. Er heißt Matteo, ist Venezianer und von Beruf Restaurator. In Venedig hat er die Kölner Studentin Mia flüchtig kennengelernt und ist ihrer Einladung in die Stadt am Rhein gefolgt. Mia lebt gemeinsam mit zwei Freundinnen in einer WG im Kölner Norden. Ahnungslos nehmen sie den Fremden bei sich auf und spüren schnell, wie stark seine Gegenwart auf sie wirkt. Denn Matteo ist zurückhaltend, unaufdringlich, strahlt aber zugleich etwas reizvoll Magisches und Unergründliches aus. Begeistert zeichnet er den Dom und seine Figuren und sucht in der ganzen Stadt nach Spuren uralter Verbindungen zwischen dem Kölner Norden und dem venezianischen Süden, zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit. Dabei entdeckt er immer genauer die Abgründe seiner eigenen Existenz, ein Sog, der auch seine Mitbewohnerinnen erfasst. Als er zurück in die Heimat will, ist nichts mehr so, wie es einmal war. Und alle fragen sich: Wer ist Matteo? Ein brillanter Zeichner? Oder vielleicht sogar ein Engel, mit himmlischen und teuflischen Sphären vertraut und im Bunde? Und wer sind sie selbst?

Inhaltsverzeichnis

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

1

Der Typ ist da. Als Mia von der Bibliothek nach Hause kommt, steht er vor der Haustür. Ruhig, wartend, als sei er ganz sicher, dass sie kommen werde. Sie schaut ihn an, erkennt ihn aber auf den ersten Blick nicht. Sie will schon an ihm vorbeigehen und die Haustür aufschließen, als er sie auf Italienisch anspricht. Es ist der vertraute, melodische Klang, den sie noch vor Kurzem täglich in Venedig gehört hat.

Mia erschrickt ein wenig, sie hält inne und schaut den Typ länger an. Er grüßt noch einmal und sagt, dass er ihrer Einladung gefolgt sei. »Jetzt bin ich da«, erklärt er, und es klingt derart eindringlich, dass Mia nicht sofort antwortet. Sie will keinen Fehler machen, denn der Typ meint es anscheinend ernst. Wer aber ist er und wieso spricht er von einer Einladung?

Er ist etwas größer als sie, vielleicht um die ein Meter achtzig, er ist schlank und trägt einen kurzen schwarzen Wintermantel. Die braunen Haare sind sorgfältig kurz geschnitten, er hat einen Bart, nichts Auffälliges, Dichtes, sondern eine schwache Behaarung um die Mundpartie, so wie die meisten jungen Venezianer sie jetzt haben. Eine Mundmaske, ein kleiner Schatten um das Kinn, ein Akzent, dass man nicht alles preisgibt, sondern einige Feinheiten des Lebens für sich behalten will. Er lächelt nicht, sein Gesicht zeigt auch sonst keine Bewegung, er schaut sie an wie ein Junge, der umarmt und willkommen geheißen werden will. Wie alt er wohl ist? Zwanzig? Zweiundzwanzig? Höchstens dreiundzwanzig, nein, eher doch zweiundzwanzig. Er hat den Sprung in die Erwachsenenwelt noch nicht ganz geschafft, er wartet geradezu darauf, dass man ihn an der Hand packt und mit ins Haus nimmt.

Hat er etwas dabei? Einen Koffer? Nein, das nicht, sondern nur eine einfache, schwarze Sporttasche. Er trägt Turnschuhe, sie leuchten hell in der einbrechenden Dunkelheit. Was ist mit ihm? Will er etwa bei ihr wohnen? Das geht nicht, denkt Mia, es geht auf gar keinen Fall. Mia wohnt mit zwei anderen jungen Frauen in einer Dreier-WG im dritten Stock des Kölner Mietshauses, vor dem der Fremde und sie noch immer stehen. Übernachtungen von Männern, haben die drei Frauen fest vereinbart, sind in der WG nicht erwünscht. Männer am Frühstückstisch möchte erst recht keine von ihnen sehen, und wenn eine einen festen Freund haben sollte, übernachtet sie bei ihm, er aber nicht bei ihr. Keine der drei jungen Frauen hat jedoch gegenwärtig einen festen Freund, das macht die Männer-Thematik unkompliziert.

Mia tastet sich an die Sache heran. Am einfachsten ist es, wenn sie nachfragt.

– Du kommst aus Venedig?

– Ja, direkt aus Venedig.

– Mit dem Flieger?

– Nein, mit dem Zug.

– Und wie lange wartest Du schon?

– Seit fast einer Stunde.

– Und woher hast Du meine Adresse?

Der Typ schüttelt den Kopf, als fragte Mia etwas Unsinniges, Falsches. Er greift mit der rechten Hand in seine Manteltasche und zieht einen kleinen, leicht zerknitterten Zettel hervor. Dann reicht er ihn Mia, und sie liest ihre Adresse in ihrer Handschrift. Viele dieser Zettel hat sie vor ihrer Abreise aus Venedig an ihre venezianischen Bekannten verteilt und gesagt:

– Kommt mich einmal besuchen! Köln ist schön! Ich werde Euch Köln und den Dom und den Rhein zeigen. Ihr werdet staunen!

– Erinnerst Du Dich nicht an mich?, fragt der Typ.

Mia denkt nach, sie muss ihn in Venedig gesehen und getroffen haben. Allein war sie aber nie mit ihm zusammen, höchstens in Gesellschaft mit anderen. Er muss einer der vielen Venezianer sein, in deren wechselnder Begleitung sie während ihres Studienjahrs in Venedig oft durch die Calli der Stadt gezogen ist.

– Ich bin Matteo, sagt der Typ und rührt sich weiter nicht.

Als sie seinen Namen hört, fällt er ihr wieder ein. Matteo! Er war der Unscheinbarste von allen, ein stiller, höflicher junger Mann, immer etwas am Rand des Geschehens. Die anderen haben sich lustig über ihn gemacht, weil er weder rauchte noch trank. Welche Laster hast Du eigentlich, Matteo?, haben sie ihn gefragt, Matteo aber hat abgewunken. Die anderen fragen ihn immer dasselbe, das hat nichts mehr zu bedeuten und setzt ihm auch nicht mehr zu. Es stimmt, er raucht und trinkt nicht, aber auf ihn ist Verlass. Matteo ist ein Mensch, der anderen hilft, so gut er nur kann. Das hat er gelernt: helfen, anderen unter die Arme greifen, Kaputtes reparieren, Zerstörtes zusammenfügen.

Matteo hat Mias Einladung nach Köln ernst genommen. Das sieht ihm ähnlich, denkt Mia, das passt zu ihm! Keiner von den vielen, die ich in Venedig kennengelernt habe, wird je nach Köln kommen! Sie werden davon reden, aber sie werden es nicht tun. Köln ist in ihren Augen unendlich weit weg, so weit, dass sie es befremdlich fänden, einen ganzen Tag in einem Zug zu verbringen, nur um das ferne Köln zu sehen. Colonia! Das hörte sich gut an, aber der schöne Name ist genug. Colonia e Venezia! Ja, das klingt noch besser, aber niemand will dieser klanglich schönen Verbindung in der Wirklichkeit nachgehen.

Matteo dagegen geht ihr nach. Vielleicht will er wissen, was dran ist an diesem Colonia? Ist es das? Ist er deshalb einfach in einen Zug gestiegen und losgefahren oder steckt etwas anderes dahinter? Aber was könnte das sein?

Mia hat keine Zeit, darüber nachzudenken, und es kommt ihr auch falsch vor, dass sie den Typ so lange warten und vor der Haustür stehen gelassen hat. Er ist einen ganzen Tag lang hierhergefahren, er hat vieles auf sich genommen, um Colonia und Mia zu sehen.

Sie lächelt und entschuldigt sich. Es tut ihr leid, dass sie Matteo nicht gleich erkannt hat. Sie war überrascht, sie hatte nicht mit ihm gerechnet, längst lebt sie wieder in ihrer deutschen Studentinnenwelt, Kunstgeschichte im medialen Kontext, so nennt sich ihr Hauptfach, und sie studiert es in einer Kunsthochschule direkt am Rhein. Für ein ganzes Jahr und damit für zwei Semester ist sie als Austauschstudentin nach Venedig gegangen. Sie hatte sich genau das gewünscht, und sie war nicht enttäuscht worden. In Venedig zu studieren, war das Beste gewesen, was sie bisher erlebt hat. Sie wäre noch ein weiteres Semester geblieben, wenn ihre Mutter nicht plötzlich und vollkommen unerwartet gestorben wäre.

Mia beugt sich nach vorn und umarmt Matteo. Sie deutet einen Begrüßungskuss an, erst links, dann rechts. Matteo hält still und macht es dann ebenso, erst links, dann rechts.

– Matteo, sagt Mia, wie schön, dass Du da bist. Komm mit hinauf, ich zeige Dir mein Zuhause.

Der Typ greift nach seiner Sporttasche, und Mia schließt die Haustür auf. Sie macht Licht und geht die vielen Stufen hinauf in den dritten Stock voran. Was soll jetzt werden? Sie kann diesen Fremden nicht einfach abweisen oder anderswo unterbringen. Er ist ihr Gast, das wird sie den beiden anderen Mädels erklären. Matteo ist eine Ausnahme, er wird in der WG übernachten. Ein paar Tage mit ihm müssen drin sein, alles Weitere wird sich schon finden.

Als sie die Wohnungstür aufschließt, spürt sie erst, wie nervös sie ist. Es fällt ihr schwer, sich auf diesen unerwarteten Besuch einzustellen.

– Tritt ein, Matteo!, sagt sie leise, und als sie das hört, kommt es ihr pathetisch und übertrieben vor.

Matteo ist nicht der Herr Kardinal, oder? Nein, ist er nicht. Aber wer ist Matteo denn, wer genau ist er?

2

Xenia ist die Geschäftsführerin des kleinen Cafés, das sich schräg gegenüber dem Mietshaus, in dem Mia gerade mit ihrem Gast verschwunden ist, befindet. Schon vor einiger Zeit hat sie den dunkel gekleideten Fremden neben der Haustür bemerkt. Zuerst hat sie ihn nur kurz wahrgenommen und sich einen Moment lang gefragt, wer das sein könnte. Ein junger, regungslos dastehender Mann, mit schwarzem Mantel, schwarzer Hose und grauem Schal, ein schmales, herb und konzentriert wirkendes Gesicht. Er kam ihr vor wie ein Priester aus einem südlichen Land, aus Spanien vielleicht oder auch aus Italien. Reisten Priester wie er aber mit Sporttaschen? Sicher, warum denn nicht? Xenia kennt keine Priester persönlich, beim Anblick des Fremden bedauert sie das, denn sie spricht gerne mit Menschen, die sie nicht kennt, ja, dieses Mit-anderen-Sprechen macht einen Großteil ihres Lebens aus.

Seit fast zwei Jahren ist sie die Geschäftsführerin des kleinen Cafés, das einem Iraner in mittlerem Alter gehört. Er besitzt in Köln viele Geschäfte und Läden und handelt mit den unterschiedlichsten Produkten. Im Café taucht er höchstens zweimal in der Woche auf, trinkt in aller Eile einen doppelten Espresso, verschwindet kurz auf der Toilette, wirft einen Blick auf die Zahlen und verabschiedet sich meist mit einem Scherz. Er versteht viel von alten Stoffen und Antiquitäten, angeblich handelt er aber auch mit iranischem Kaviar – Xenia durchschaut das nicht, und es ist ihr auch egal. Hauptsache, er vertraut ihr und lässt sie machen. Und genau das tut er, er hat großes Vertrauen zu ihr und überlässt ihr die gesamte Regie in dem Café, das sie zusammen mit zwei weiteren jungen Frauen managt.

Vor drei Jahren wurde es erst eröffnet, im unteren Geschoss eines maroden Altbaus, nach einer gründlichen Renovierung von zwei schmalen Räumen mit breiter Fensterfront, in denen davor Teppiche verkauft worden waren. Xenia war von Anfang an dabei, zunächst nur als Servicekraft früh am Morgen, zwischen 6 und 9 Uhr, danach als Teilzeitkraft in der Spätschicht (zwischen 15 und 19 Uhr) und schließlich als hauptverantwortliche Geschäftsführerin, die von frühmorgens bis 19 Uhr unermüdlich im Einsatz ist.

Ein Café zu führen war schon immer ihr Traum gewesen. Mit der Zeit hat sie das gesamte Angebot von Speisen und Getränken nach ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen komponiert. Es gibt über zwanzig verschiedene Sorten Kaffee und über zehn verschiedene Sorten Kakao, daneben natürlich die verspielten Milchgetränke (Kirsch-Mandel-Latte etc.) und fünf Sorten Tee (sie mag keinen Tee). Auch Alkohol mag sie nicht, also hat sie ihn beinahe komplett von der Karte gestrichen, mit der Ausnahme von Gin und einem Sekt, den sie von einem rheinischen Winzer bezieht. Sekt gehört einfach dazu, weil es manchmal etwas zu feiern gibt, einen Geburtstag, die Geburt eines Kindes oder auch nur, dass ein Tag voll und ganz in Ordnung ist und nur noch einer kleinen Steigerung bedarf.

Aus der näheren Umgebung kommen die Frühaufsteher morgens kurz vorbei und verschwinden mit zwei belegten Brötchen zur Arbeit, später kommen die Mütter mit den Kleinkindern zum Frühstück, und am Mittag gibt es ein preiswertes Tagesgericht (Sachen wie Chili con Carne oder Tortellini mit Spinat), zu dem die Angestellten aus den umliegenden Büros erscheinen. Am liebsten verkauft Xenia aber die rheinischen Waffeln, die es erst am Nachmittag gibt. Sie macht sie selbst, und sie überredet die Gäste, die Sorten alle durchzuprobieren (mit Roter Grütze, mit Ahornsirup oder auch einfach nur mit Zimt und Zucker).

Nachdem sie den Fremden vor der Haustür zunächst nur kurz wahrgenommen und gemustert hatte, ist ihr Blick schließlich häufiger an diesem Bild hängen geblieben. Was ist nur mit ihm? Warum benutzt er kein Smartphone und auch kein Handy? Er steht einfach nur da und blickt die Straße entlang. In regelmäßigen Abständen schaut sie hin, einmal hält er einen kleinen Block in der Hand und schreibt etwas auf oder skizziert etwas, so sieht es jedenfalls aus. Schließlich setzt er sich auf die Stufen vor der Haustür und säubert mit einem Papiertaschentuch seine Turnschuhe. Er tut das so langsam und so gewissenhaft wie ein Schuhputzer, ja, er widmet sich den Schuhen so, als wollte er sie fit machen für einen großen Auftritt. Danach wieder dieses ruhige Schauen, hinauf zu den Ästen der nahen Ahornbäume, dann wieder die Straße entlang, durch die sich alle paar Minuten eine Kette von Autos schiebt, auf der Suche nach einem Parkplatz.

Xenia hält es beinahe nicht mehr aus, den Fremden so müßig zu sehen. Je länger er sich nicht von der Stelle rührt, umso mehr erscheint er wie eine Figur in einem französischen oder italienischen Film der späten Vierzigerjahre. Xenia mag Filme aus dieser Zeit mehr als alle anderen, sie ist geradezu vernarrt in die Kleidung, die Gespräche und die Gestik dieser Zeit, es war die Ära mit den schönsten Frauen, die es je in Filmen gegeben hat. Die Vierziger- und zum Teil noch die Fünfzigerjahre – ie Gesichter von Schauspielerinnen aus diesem Zeitraum (wie Simone Signoret, Michèle Morgan oder Juliette Gréco) haben sich Xenias Gedächtnis eingebrannt, danach ist ihrer Meinung nach das Schöne zu »Kosmetik«, »Mode« und »Style« verkommen, und heute gibt es fast überhaupt keine Schauspielerinnen mit einem prägnanten, unverwechselbaren Gesicht mehr, ganz zu schweigen von ihrem Auftreten oder ihrer Kleidung, die nur noch den flachsten Alltag dekorieren.

Als es ihr zu viel wird, tritt sie nahe an eine der großen Fensterfronten heran und schaut direkt zu dem Fremden hinüber. Er bemerkt sie auch gleich, zeigt aber keinerlei Reaktion. Sie winkt mit der rechten Hand, als kennten sie sich, die kurze Geste entlockt ihm immerhin so etwas wie ein Lächeln. Xenia will schon hinaus auf die Straße und zu ihm gehen, um ihn zu fragen, worauf er warte und ob sie ihm helfen könne, da dreht er sich entschieden um, als befürchte er genau das und wolle allein gelassen werden. Sie hätte ihn zu einem Kaffee eingeladen und sich ein paar Minuten Zeit für ein Gespräch genommen, aber er gibt ihr anscheinend zu verstehen, dass er das nicht will. Also gut, soll er doch weiter regungslos dastehen oder auf den Stufen sitzen!

Wenn sie nichts zu tun hat, setzt sie sich meist zu einem ihrer Gäste oder zu einer Gruppe und unterhält sich. Sie ist dafür bekannt, sich sehr gut unterhalten zu können, sie beugt sich nach vorn über den Tisch zu ihrem Gesprächspartner hin, sie schaut ihn direkt an. Manche genießen das, weil sie das Gefühl haben, Xenia durchdringe sie mit ihren Fragen und ihren interessanten Bemerkungen. Sicher ist, dass sie ein besonderes Vermögen hat, auf andere einzugehen, sie hat viele biografische Details ihrer Gäste im Kopf, und sie versteht es, diese Details unauffällig und mühelos ins Gespräch einzubringen.

Sie selbst spürt genau, wenn es während eines Gesprächs »ernst wird«. Sie empfindet dann eine gewisse Wärme und Nähe, als befände sie sich mit ihrem Gesprächspartner in einem intimen Raum, der noch etwas von einer Kinderstube hat. Direkt nebenan gibt es die elterliche Küche, es riecht gut (wie nach einer gerade aufgesetzten Suppe), eine leise Musik ist zu hören, alles stimmt, sodass der Gesprächsfluss kaum noch aufzuhalten ist. In solchen Fällen kommt Xenia immer wieder an denselben Tisch und setzt die Konversation mit ihrem Gast mit vielen Unterbrechungen über Stunden hin fort, manchmal kann sie sich gar nicht mehr von ihm trennen und begleitet ihn am Abend hinaus auf die Straße – und danach weiter, in ein Kino, ein Restaurant und später vielleicht auch in ein fremdes Bett. Solche Begegnungen liebt sie, sie sind »Kino der Vierzigerjahre«, ohne dass daraus feste Freundschaften oder gar Liebesbeziehungen entstünden. Auf etwas Festes kann Xenia gut verzichten, sie braucht Distanz, und es schaudert ihr, wenn sie bei anderen ein Übermaß an Anhänglichkeit bemerkt.

Jetzt, am frühen Abend, hat sie Mia schon von Weitem näher kommen sehen, doch sie hat sich nicht gezeigt, sondern hinter dem gläsernen Thekenaufbau mit den vielen belegten Brötchen versteckt. Mia wird den Fremden gleich bemerken – und was dann, was wird geschehen? Xenia steht still und kneift die Augen etwas zusammen, als sie sieht, wie die beiden da draußen miteinander umgehen. Als Mia die Haustür aufschließt und der Fremde hinter ihr eintritt, sagt sie leise: »Na sowas.« Und als sich die Haustür hinter Mia und dem Fremden schließt, flüstert sie: »Der Herr steh uns bei …«

Sie versteht nicht, wieso ihr ausgerechnet diese Worte eingefallen sind, schon lange Zeit hat sie keinen Gottesdienst mehr besucht. Sie ist etwas durcheinander, ja, sie bemerkt es erst jetzt, ohne genau zu verstehen, woher diese Unruhe kommt. Am liebsten würde sie Mia und dem Fremden sofort folgen. Sie bedient aber noch einige Zeit weiter und räumt, um sich etwas zu beruhigen, in der Küche auf. Dann sagt sie einer Mitarbeiterin, sie verschwinde für eine halbe Stunde, es gebe drüben, in ihrer WG, etwas zu regeln. Sie läuft aus dem Café, schließt rasch die Haustür auf und eilt hinauf in den dritten Stock.

Als sie die Wohnung betritt, sitzt der Fremde allein in der Küche. Er kritzelt in einem winzigen Notizbuch und schaut nur kurz auf, als Xenia sich in der Küche umschaut.

– Hallo!, sagt sie.

– Buona sera, antwortet der Fremde.

Sie spricht langsam und ruhig und erkundigt sich auf Deutsch, wo Mia sei. Der Fremde versteht kein Wort und antwortet etwas einsilbig auf Italienisch, das nun wiederum Xenia nicht versteht. Sie versucht es mit dem Englischen. Der schmale Mann mit dem schwarzen Pullover und der schwarzen Hose sagt aber nur:

– Outside. She is outside.

Sie bemerkt sofort, dass er keine vielen Worte machen will. Sie verlässt die Küche und schaut in Mias Zimmer nach deren Verbleib. Anscheinend ist sie noch einmal nach draußen gegangen. Und warum? Xenia braucht nicht lange zu überlegen, sie ahnt es sofort: Mia ist zu einem Einkauf nach draußen geeilt. Sie wird für den Fremden kochen, jetzt gleich, zur Begrüßung. Xenia geht zurück in die Küche und gibt dem Fremden die Hand. Sie stellen sich einander kurz vor: Matteo, der Venezianer, und Xenia, die junge Kölnerin, die hier, im Norden der Stadt, aufgewachsen und groß geworden ist.

Ein Gespräch kommt danach aber nicht richtig in Gang, Xenia sieht dem Fremden an, dass er dazu keine Lust hat. Sie will ihn nicht nerven und auf keinen Fall aufdringlich erscheinen, deshalb läuft sie zurück in ihr Café, gespannt darauf, was an diesem Abend noch alles passieren wird.

3

Lisa verlässt die Buchhandlung in der Nähe des Kölner Doms, in der sie seit etwa anderthalb Jahren arbeitet, etwas früher als sonst. An diesem Abend ist nicht viel los, und so hat die Geschäftsführerin ihr freigegeben. Überstunden hat Lisa in den letzten Wochen genug gemacht, die neuen Herbstbücher liegen in den Regalen, und die eifrigsten Kunden kommen schon vorbei, um sich nach den lesenswertesten Titeln der Saison zu erkundigen.

Genau wegen dieser Gespräche ist Lisa Buchhändlerin geworden. Sie liest sich Stück für Stück durch die Produktion eines Halbjahres und macht sich zu jedem Buch ein paar Notizen. Von ihr erfahren die Kunden nur persönliche Eindrücke und nichts von all dem, woraus die meisten Rezensionen auf oft so ermüdende Weise bestehen. Lange Inhaltsangaben zum Beispiel erspart sie sich, und auch biografische Angaben zum Leben eines Autors hält sie nur in den seltensten Fällen für notwendig.

Gute Bücher sind dichte, atmosphärische Gehäuse, die eine Leserin wie sie im besten Fall für einige Tage gefangen halten. Lisa hat ein gutes Gespür dafür, wie solche Bücher das schaffen, wie sie erst ein schwaches Interesse wecken, dann eine gewisse Anziehung ausüben und einem schließlich Fesseln anlegen. Dann lebt sie eine Weile im Buch, sie teilt das Leben der Figuren, sie ist hingerissen von der Besonderheit einer Welt – und es fällt ihr nach solchen Lektüren schwer, sich wieder mit dem banalen Alltag zufriedenzugeben.

Für Lisa, die junge Buchhändlerin, sind gute Bücher intensivere Reisen als die realen, die sie früher noch absolvieren zu müssen glaubte. Seit sie fest angestellte Buchhändlerin ist, reist sie kaum noch und macht höchstens für ein paar Tage einen Ausflug in die nähere Umgebung von Köln. Mit dem Fahrrad radelt sie zur S-Bahn, fährt ein paar Stationen und steigt irgendwo aus. Sie durchkreuzt einen halben Tag lang »die Natur«, dann reicht es ihr auch schon wieder. Geballte, menschenleere Natur entlastet und befreit das Hirn kurzfristig, längere Zeit hält sie es zwischen Kuhweiden und Pferdekoppeln jedoch nicht aus. Lisa hat nie ein Verhältnis zu Pflanzen oder Tieren entwickelt, sie übersieht diese Welten. Selbst wenn sie in Büchern vorkommen, wird sie leicht ungeduldig, weil sie keine Details kennt und die einfachsten Blumen am Wegrand nicht exakt benennen kann.

In der Nähe des Doms steigt sie in eine U-Bahn und fährt zurück nach Hause, in den Kölner Norden. Unterwegs zählt sie immer die Menschen, die gerade ein Buch lesen. Am frühen Abend sind es in dieser Bahn immerhin acht, schade, dass sie nicht herausbekommt, welche Titel da gerade gelesen werden. Sollte sie in Zukunft noch einmal etwas weiter verreisen, käme nur Paris in Frage. Von Köln aus ist man mit dem Zug in kaum mehr als drei Stunden dort. Paris gefällt Lisa wegen der vielen Menschen, die während einer Metrofahrt ein Buch lesen. Sie hätte eine kleine Tasche mit einigen schmalen Büchern dabei und würde den halben Tag mit der Metro fahren, unter lauter Leserinnen und Lesern, geborgen und einander zugehörig wie nirgends sonst.

Sie verlässt die U-Bahn und geht langsam durch die Straßen des Viertels, in dem sie nun schon seit vielen Jahren lebt. Als sie sich ihrer WG-Wohnung im dritten Stock eines Mietshauses nähert, schaut sie noch kurz in dem Café schräg gegenüber vorbei. Xenia müsste noch im Einsatz sein, und vielleicht ist auch Mia aus der Bibliothek der Kunsthochschule am Rhein zurück, in der sie oft die Nachmittagsstunden verbringt. Lisa schaut durch die breiten Fensterfronten und erkennt Xenia, die gerade aus der Küche kommt und einen Teller mit Waffeln zu einem Gästetisch bringt. Sie klopft gegen die Scheibe, Xenia sieht sie sofort und macht mit dem Kopf ein kurzes Zeichen, unbedingt ins Café zu kommen.

Lisa schaut auf die Uhr. Wenn sie sich jetzt zu Xenia an einen Tisch setzt, kann das eine Stunde oder auch zwei Stunden dauern. Xenia lässt einen manchmal nicht los und bespricht mit einem die zurückliegenden Tage, Detail für Detail. Das möchte Lisa heute Abend nicht, sie hat ein Buch dabei, das sie lesen will, selbst auf das Abendessen würde sie heute dafür verzichten und sich mit einem Tee bescheiden.

Sie betritt das Café und bleibt vor der Theke stehen.

– Ich habe nicht viel Zeit, sagt sie zu Xenia. Gibt es was Besonderes?

– Allerdings, antwortet Xenia, in unserer Küche sitzt ein junger Venezianer. Anscheinend ist er bei uns zu Besuch.

Lisa reagiert nicht, sie vermutet, dass Xenia einen Scherz macht. So etwas macht sie sehr gern, sie denkt sich etwas Irritierendes aus und nennt es: »freies Fantasieren oder: einen Roman schreiben«. Manchmal ist nicht das Geringste dran an diesen Fantasien, manchmal stimmt aber auch alles.

– Schreiben wir wieder an einem Roman?, fragt Lisa.

– Vielleicht, antwortet Xenia, es ist aber eine reale Geschichte, etwas Reales in Romanform. Der Typ stand über eine Stunde vor unserer Haustür und hat anscheinend auf Mia gewartet. Er ist übertrieben schwarz gekleidet und sieht aus wie ein Priester. Ich bin ihm kurz oben in unserer Küche begegnet, er sagt kaum ein Wort und wirkt unheimlich ernst.

– Was sagt denn Mia dazu?

– Ich habe sie noch nicht gesprochen. Sie hat den Typ anscheinend in der Küche abgesetzt und ist dann zum Einkaufen gegangen.

– Wieso denn das?

– Ich vermute, sie kocht etwas für ihn. Vielleicht war er lange unterwegs und sollte etwas zu essen bekommen.

– Im Ernst?

– Absolut, ja, im Ernst.

– Heißt das, der Typ wird bei uns wohnen? Das ist gegen unsere Vereinbarung.

– Allerdings. Und das Schlimmste ist: Er versteht kein einziges Wort Deutsch.

– Spricht er denn wenigstens Englisch?

– Ja, das schon, aber mit einem starken Akzent.

– Was sollen wir dann mit ihm anfangen?

– Das frage ich mich auch. Nur Mia kann sich mit ihm in seiner Muttersprache unterhalten.

– Vielleicht braucht sie einen Hausknecht.

– Sei nicht so garstig.

– Ist er attraktiv?

– Dazu sage ich nichts.

– Aha, das lässt ja tief blicken.

– Wir blicken jetzt gar nicht tief, wir verständigen uns lieber darüber, wie wir beide vorgehen. Der Typ soll wo auch immer übernachten, bei uns übernachtet er jedenfalls nicht. Einverstanden?

– Natürlich. Der Typ ist Mias Problem, nicht unseres. Bis gleich!

Lisa verlässt das Café und geht hinüber zur Haustür. Sie zögert einen Moment vor dem Aufschließen, als hätte sie etwas vergessen und noch zu erledigen. Soll sie wirklich hinaufgehen? Und was ist, wenn Mia nicht vom Einkauf zurück und sie allein mit dem Typen in der Küche ist? Sie hat keine Ahnung, um wen es sich genau handelt, und es gefällt ihr keineswegs, einem Wildfremden allein in der eigenen Küche zu begegnen.

Sie atmet tief durch und geht dann langsam die Treppen zum dritten Stock hinauf. Als sie die Wohnungstür öffnet, hört sie eine leise Musik, die aus der Küche kommt. Sie hängt den Mantel an die Garderobe, stellt ihre Tasche mit den Büchern in den Flur und geht vorsichtig in Richtung der Klänge.

Am Küchentisch sitzt ein schwarz gekleideter Mann, der mit einem feinen Küchenmesser Gemüse zerlegt. Er schneidet es sehr langsam klein und blickt so aufmerksam und nachdenklich auf die Berge von Karotten, Sellerie und Lauch, als wäre er ein Maler, der den Aufbau eines Stilllebens vorbereitet. Das Küchenradio läuft, anscheinend hat er einen italienischen Sender eingeschaltet. Im Hintergrund der Canzoni, die da gerade gesungen werden, rauscht es gewaltig, als wollte dieses Rauschen die Entfernung markieren, die diese Musik zu überbrücken hat.

– Hey, sagt Lisa laut.

Der Typ soll sie wahrnehmen und begrüßen. Als er sie bemerkt, steht er sofort auf. Er reicht ihr die Hand und sagt (auf Italienisch), er sei Matteo aus dem fernen Venedig. Lisa antwortet auf Deutsch und nennt ihren Namen. Sie ist etwas verlegen, denn der Typ sieht ganz anders aus, als sie ihn sich nach Xenias Erzählungen vorgestellt hatte. Er wirkt auf sie auch nicht wie ein Priester, sondern wie ein Student, der sich mit lauter ernsten und anstrengenden Texten beschäftigt. Vermutlich liest er viel Philosophisches, oder er ist ein Mathematiker, der schwierigste Gleichungen löst. Er könnte bereits dreißig Jahre alt sein, so bestimmt und konzentriert wie er wirkt. Vielleicht ist er ein universitäres Genie, ein junger Hochschullehrer oder dergleichen.

Sie kann ihn nicht lange anschauen, sie hat in diesen ersten Momenten des Kennenlernens zu viel Respekt vor ihm. Deshalb erkundigt sie sich nur noch nach Mia.

– Mia is just inside, in her room, antwortet der Fremde, mehr nicht.

Daher fragt sie nichts weiter, sondern verlässt die Küche. Mia erscheint gerade im Flur.

– Wer ist das?, fragt Lisa.

– Ein ferner Bekannter aus Venedig. Er ist gekommen, um mich zu besuchen. Ich habe ihn eingeladen, antwortet Mia.

– Davon hast Du bisher nie erzählt.

– Weil ich nicht dachte, dass er wirklich kommen würde.

– Und er ist einfach so gekommen, ohne jede Ankündigung?

– Ja, einfach so. Und jetzt sitzt er in unserer Küche, und ich koche mit ihm eine Minestrone. Etwas dagegen?

– Du hältst Dich nicht an unsere Vereinbarung, Mia!

– Nein, in diesem Fall nicht. Ich kann Matteo nicht auf die Straße setzen, er ist mein persönlicher Gast, und persönliche Gäste behandle ich anständig, verstanden?

– Hattest Du etwas mit ihm?

– Wie bitte? Was geht Dich das an? Aber damit es Dich beruhigt: Ich hatte nichts mit ihm, gar nichts.

– Das soll ich Dir glauben?

– Glaub, was Du willst.

– Und er fährt die weite Strecke, nur um Dich zu sehen?

– Was weiß ich? Ich weiß auch nicht genau, warum er gekommen ist. Nur meinetwegen jedenfalls nicht.

– Nicht deinetwegen? Warum denn sonst?

– Ich weiß es nicht, Lisa! Ich weiß nur sehr wenig über ihn, im Grunde weiß ich gar nichts.

– Und dann lässt Du ihn einfach so bei Dir wohnen?

– Ja, tue ich. Willst Du mit uns essen? Wir kochen eine einfache, gute Minestrone.

– Vielen Dank! Ich verbringe den Abend mit einem Buch. Menschen, die kaum einen Satz herausbekommen, sind nicht so mein Fall.

– Ist ja gut, Lisa! Wir müssen uns jetzt darauf einstellen. Für ein paar Tage. Mach es mir bitte nicht unnötig schwer.

– Ich bin ja schon still, es ist alles in Ordnung. Wie lange wird er denn bleiben?

– Ich weiß es nicht, ich kann ihn doch nicht in den ersten Minuten bereits fragen, wie lange er bleibt.

Lisa passt das alles nicht. Sie hat klein beigegeben, nachdem sie eben noch mit Xenia vereinbart hatte, die Anwesenheit dieses fremden Mannes auf keinen Fall zu dulden. Dieser Matteo ist also Mias »persönlicher Gast«! Das hört sich an, als wäre der Apostel in persona gekommen. Ist er vielleicht doch ein Priester? Oder versteht er etwas vom Kochen? Auch danach sah es eben in der Küche aus. Als wäre er ein raffinierter, geduldiger Koch, der täglich fünfzehn Stunden an einem Herd verbringt.

Lisa packt sich die Tasche mit ihren Büchern und zieht sich in ihr Zimmer zurück. Sie wechselt die Kleidung, legt sich auf ihr Bett und streift die Kopfhörer über. Jetzt etwas Fetziges, das diese irritierenden Szenen vertreibt, jetzt etwas aus weiter Ferne! Sie schließt die Augen und hört auf die Stimme von Nina Simone: Birds flying high you know how I feel …

4

Kurz vor Mitternacht zieht Matteo sich aus und legt sich, nur mit der Unterhose bekleidet, in sein Bett. Mia hat eine Matratze aufgetrieben und sie mit einem dunkelblauen Laken überzogen. Matteo schlüpft unter das weiße Leinentuch mit der Decke und zieht beides straff hoch, bis an sein Kinn. Er liegt auf dem Rücken und blickt nach oben. Mia ist noch draußen, im Bad, er hat ihr bereits eine gute Nacht gewünscht, eigentlich sollte er jetzt so schnell wie möglich einschlafen.

Er schließt die Augen. Seit er in Köln angekommen ist, friert er leicht, obwohl es in der Stadt keineswegs kälter ist als in Venedig. Er hat sogar den Eindruck, dass es viel wärmer ist. Die Menschen bewegen sich so direkt aufeinander zu und aneinander vorbei, dass er die Wärme zu spüren meint, die sie abgeben und ausstrahlen. Sie gehen viel schneller und nervöser als die Venezianer. Überall sieht man sogar Menschen laufen, als verspäteten sie sich gerade oder als versuchten sie, unbedingt den nächsten Bus oder die nächste Bahn zu erreichen. Was treibt sie bloß so?

Alles an diesen Kölner Welten erscheint ihm fremd. Als er den Hauptbahnhof verließ, stand er sehr lange auf dem Bahnhofsvorplatz mit dem Blick auf den Dom. Ein Gebäude wie dieses hat er noch nie gesehen, in Venedig gibt es nichts Vergleichbares. Die Basilika von San Marco, die er bis in jedes Detail kennt, ist nicht so hoch und massiv, sie erscheint eher wie ein geduckt lagernder Basar aus orientalischen Farben, eine goldgeschmückte Höhle, in deren Wärmespeicher aus Kerzen und Mosaiken man sich wie in eine geheimnisvolle Kultstätte zurückzieht.

Von dem Moment an, in dem er den Dom anstaunte, hat Matteo begriffen, dass es für ihn hier in Köln um Vergleiche gehen wird. Venezia – Colonia? Worin unterscheiden sich diese Städte und worin die Lebensformen der Menschen? Vielleicht hat er sich deshalb auf die weite Reise gemacht, oder warum hat er sich in den Zug gesetzt und ist wahrhaftig losgefahren, mit so wenig Gepäck, wie es nur eben ging?

Ein paar Stunden hat er sich nun bereits mit Mia unterhalten, während sie zusammen eine gute Minestrone gekocht und gegessen haben. Die junge Frau aus dem Café gegenüber ist hinzugekommen und hat ebenfalls einen Teller gegessen, sich dann aber gleich wieder verabschiedet. Und die dritte Bewohnerin dieser WG (wie heißt sie doch gleich?) hat sich überhaupt nicht mehr gezeigt, sondern den ganzen Abend in ihrem Zimmer verbracht (sie hat etwas gegen ihn, das hat er gleich gespürt).

Mit Mia hat er fast die ganze Zeit nur über Venedig gesprochen. Sie hat sich laufend nach ihren Freunden und Bekannten erkundigt, und sie hat die Läden und Geschäfte eins nach dem andern erwähnt und aufgezählt, als müsste sie sich ihr dortiges, kaum zurückliegendes Leben noch einmal genau vor Augen führen.

Darüber, wo und wann sie beide sich in Venedig gesehen haben, wurde aber kein Wort gewechselt. Natürlich, sie weiß nicht, dass sie ihm gleich bei der ersten Begegnung sympathisch war und aufgefallen ist. Und warum? Sie hat etwas Munteres, Ungebrochenes, Lebenslustiges, sie zieht die anderen mit, sie mag keine öden Debatten oder Besserwissereien, sie ist einfach gern unterwegs. Eine junge Frau wie sie gibt es unter den jungen Venezianerinnen nicht. Sie sind viel mehr auf sich bedacht, sie spiegeln sich in der Schönheit der Stadt, und viele imitieren den Lebensstil ihrer Mütter und schleichen bereits so langsam durch die Calli, als wären sie selbst feine Delikatessen, die irgendein Prinz aus einem Palazzo direkt am Canal Grande einmal in sein Reich führen wird.

Wie schnell Mia Italienisch gelernt hat, er hat es genau mitbekommen! Am Ende sprach sie, wenn es darauf ankam, sogar venezianischen Dialekt! Ohne dass er es darauf angelegt hätte, hat er sie immer wieder in der Stadt gesehen. Er hat sie nie angesprochen, nein, es hat ihm gereicht, sie bei ihrem Treiben zu beobachten. Meist war sie ja mit einer kleinen, sich immer wieder neu zusammensetzenden Clique unterwegs, mit drei, vier Jungs und auffallend wenigen Mädchen, manchmal unterhielt sie sich auch mit einigen Flüchtlingen, als interessierte sie sich detailliert für deren Geschichten. Bestimmt interessierte sie sich für diese Geschichten, denn sie interessierte sich für einfach alles in dieser Stadt – und keineswegs nur für die bekannten touristischen Sachen.

Sie hatte etwas Leuchtendes, Strahlendes, das hat ihm so sehr gefallen. Das Lachen, mit dem sie über die Brücken Venedigs eilte, das schnelle Laufen auf einem der großen Campi, wie eine junge Hündin, die im rasenden Zickzack den gesamten Platz durchmisst und abgrast! Sie war schnell, neugierig, emphatisch – ja, das hat ihm imponiert, und zwar so sehr, dass er nicht gewagt hat, sie allein anzusprechen. Hat sie ihn überhaupt einmal als Einzelperson bemerkt? Drei- oder viermal haben sie bei irgendeinem Anlass angestoßen, und jedes Mal hat sie gefragt:

– Und wer bist Du?

– Ich bin Matteo!, hat er geantwortet, und erst beim dritten Mal hat sie gesagt:

– Natürlich, Du bist der stille Matteo! Ich sollte es ja längst wissen, entschuldige!

Sie ist noch immer im Bad, die Dusche rauscht, vielleicht wäscht sie sich noch die Haare. Seinen Namen kennt sie immerhin inzwischen, aber sonst weiß sie wohl nichts von ihm. Auch an diesem Abend hat er nichts von sich erzählt, und er hat genau bemerkt, dass sie es ihrerseits vermieden hat, ihn nach Persönlichem oder Privatem auszufragen. Warum er in Wahrheit nach Köln gekommen ist, was ihn alles so umtreibt?!

Gestern vor einem Jahr, gestern, als er sich auf den Weg nach Köln gemacht hat, ist sein Vater beim Absturz eines Hubschraubers in den Herbstnebeln des venezianischen Festlandes ums Leben gekommen. Er hat den Hubschrauber nicht selbst geflogen, sondern einen guten Freund begleitet, der sich mit Hubschraubern auskannte und einer der sichersten und erfahrensten Piloten überhaupt war. Vaters Tod hat die Familie nicht nur seelisch erschüttert und mitgenommen, sondern anfänglich auch wirtschaftlich ruiniert.

Seit Matteo sich erinnern kann, wohnt seine Familie in dem kleinen Palazzo in der Nähe des Campo San Polo, den der Vater von seinen Eltern (und die wiederum von ihren Eltern) geerbt hat. Es ist ein Palazzo aus dem fünfzehnten Jahrhundert mit allem, was auch die großen Palazzi bieten: einem Piano nobile (Empfangssaal) im ersten Stock, zwei Mezzaningeschossen (mit kleinen Zimmern, früher für die Bedienten) – und einer großen geräumigen Wohnung mit sechs Zimmern im zweiten Stock.

Matteos Vater war (wie auch die Mutter) von Beruf Restaurator, den Eltern gehörte eine kleine Firma, die nach Vaters Tod zusammenbrach. Auch die Einnahmen durch seine Nebengeschäfte als Immobilienmakler blieben aus, sodass die Familie (die Mutter, eine Schwester und Matteo) einen Palazzo bewohnte, den ihre überlebenden Mitglieder nicht mehr bewirtschaften konnten. Instand gesetzt oder gar aufwendig renoviert hatte man ihn auch vor Vaters Tod nicht, sie hatten dafür kein Geld, und der Vater war auch nicht der Mann gewesen, der viel darum gegeben hätte, einen prachtvollen venezianischen Bau aus dem fünfzehnten Jahrhundert standesgemäß zu bewohnen.

Um weiter in ihrem alten Zuhause leben zu können, haben sie die beiden Mezzaningeschosse an Touristen vermietet, und so ist Matteo nach dem Tod seines Vaters immer häufiger zum Bahnhof oder zum Flughafen gefahren, um dort Gäste und Besucher aus Frankreich, England oder Deutschland abzuholen. Seine Mutter wählte die Fremden aus, sie sprach etwas Französisch und mochte deshalb die Franzosen am meisten, während sie mit deutschen Touristen (weil sie so viel nachfragten, allerlei Entferntes wissen wollten und meist auch noch um Rabatte kämpften) nicht gut zurechtkam.

Matteo hat sich daran gewöhnt, seiner Mutter und der erheblich älteren Schwester zu helfen, er erledigt viele Einkäufe, begleitet die Touristen (wenn sie es wünschen) oder säubert (zusammen mit der Schwester) an jedem Tag die Treppen des ganzen Hauses. So etwas macht er meist in der Frühe, später (ab 10 Uhr) geht er hinüber zu der kleinen Filiale eines Restaurierungsbetriebs, die er selbst leitet.

Es ist nur ein winziger Laden ebenfalls in der Nähe des Campo San Polo, ein dunkles Verlies mit Antiquitäten und lauter Möbeln, die von Familien in der Umgebung zur Restaurierung herbeigeschleift wurden. Wenn es sich um kleinere Arbeiten handelt, kümmert sich Matteo um die Instandsetzung. Geht es um größere Aufträge, leitet er sie an die Hauptfiliale und den Besitzer des Betriebs, einen ehemaligen Glasbläser aus Murano, weiter. Der Mann verdient mit seinen vielen Filialen sehr gut, er hat über zwanzig Mitarbeiter, während Matteo von seinem kleinen Gehalt in Venedig nicht würde leben können.

Das Rauschen im Bad ist vorbei. Matteo hört, dass Mia ins Zimmer kommt, sie zieht die Tür leise zu und trippelt (anscheinend mit nackten Füßen) zu ihrem Bett, schräg gegenüber, in der anderen Ecke des Zimmers. Er riecht den Duft ihres Duschgels, Grapefruit oder vielleicht auch Zitrone, seine Schwester benutzt ein ganz ähnliches Gel. Er hält die Augen geschlossen und versucht, nur schwach zu atmen. Mia kriecht anscheinend direkt unter die Decke, er hört nur noch ein leises Rascheln, dann ist es still.

Er würde gern etwas sagen und ein paar Worte mit ihr reden, aber das kommt ihm zu vertraulich vor. Sie sind keine guten Freunde, sie sind lediglich Bekannte. Er ist bei Mia zu Gast, mehr ist es nicht. Vielleicht ist er sogar nur ein Tourist, doch das möchte er auf keinen Fall sein. Seit seine Familie das Wohnhaus an Touristen vermietet, hat er eine starke Abneigung gegen die meisten. Natürlich, nicht alle sind gleich, es gibt auch die sympathischen oder die skurrilen (die zum Beispiel nach Venedig gekommen sind, um dort ausschließlich zu rudern). Schlimm sind aber die, die laufend über Preise reden, bei jedem Essen Preise vergleichen und ewig im Internet nachschauen, wo sie dies oder das noch preiswerter bekommen könnten.

Er versucht weiter, möglichst leise zu atmen, er möchte Mia auf keinen Fall stören. Ob er ihr seine Geheimnisse je verraten wird, weiß er noch nicht, eher nein, eher auf keinen Fall. Ein Geheimnis besteht darin, dass er Venedig noch kein einziges Mal in seinem Leben nennenswert verlassen hat. Im Ausland war er noch nie, und in Italien ist er lediglich gerade mal bis Padua (während eines Schulausflugs) gekommen.

Er mag das Festland nicht, er kommt dort nicht zurecht. Wenn er mit dem Bus zum Flughafen fahren muss, versucht er, nicht zum Fenster hinauszuschauen. Wie hässlich die Welt sein kann! Autofriedhöfe, Betonbauten mit schrägen Anbauten aus Holz oder Plastik – und das alles gedankenlos an die Ausfallstraßen gereiht, wo es sich gerade ergibt! Er mag auch Erde nicht, das schwammige Braun oder all die blonden, fisseligen Strohfarben, selbst das verweste Grün stößt ihn ab. Gibt es etwas Schöneres als Venedig im Meer, eine Stadt nur aus Tausenden von Steinfarben, mit Gebäuden, die auf das Wasser schauen, in ihm baden, sich in ihm spiegeln? Wer möchte eine solche Stadt denn verlassen? Er jedenfalls nicht. Und warum hat er sie dann verlassen, gestern, zum ersten Mal für eine Reise ins Ausland?

Vor genau einem Jahr ist sein Vater gestorben. Schon der Gedanke, diesen Tag in Venedig zubringen zu müssen, tat weh. Er wollte weit weg und sich ablenken, Vaters Tod ist keine Vergangenheit, sondern Gegenwart, brennend und beängstigend. Deshalb also der plötzliche Entschluss zu dieser Reise. Außerdem traf es sich gut, dass seine Restaurierungsfiliale in diesem Herbst und dem darauf folgenden Winter für eine gründliche Renovierung geschlossen sein wird. Drittens aber spielt noch eine nicht unbedeutende Rolle, dass Mutter und Schwester ihn gedrängt haben, endlich einmal ins Ausland zu reisen.

– Ich kenne niemandem in deinem Alter, der nicht im Ausland war, hat seine Schwester vorwurfsvoll gesagt.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: