1,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dotbooks Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Das Siegel der Farnese

- Sprache: Deutsch

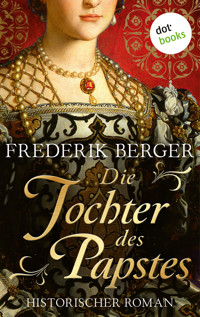

Der mächtigste Mann der Christenheit – und seine Frauen: Der opulente Roman »Die Tochter des Papstes« von Frederik Berger jetzt als eBook bei dotbooks. Rom zu Beginn des 16. Jahrhunderts, eine Stadt auf dem Höhepunkt der Renaissance – und eine Gesellschaft, die am Rande des Vulkans tanzt … Auch wenn er als frommer Christ dafür kämpft, die Kirche zu reformieren, gehört das Herz des Kardinals Alessandro Farnese doch insgeheim seiner Geliebten Silvia und ihrer gemeinsamen Tochter Costanza. Mit beiden Frauen an seiner Seite verfolgt er den ehrgeizigen Plan, nach dem Herzen der Macht zu greifen: der Papstwürde. Um sein Ziel zu erreichen, lässt sich Alessandro auf einen Pakt mit dem Teufel ein – nichtahnend, dass sein Ehrgeiz ihn, seine Familie und ganz Rom in eine Katastrophe führen wird, die das Schicksal der »Ewigen Stadt« neu schreiben könnte … Frederik Berger schafft ein farbenprächtiges Sittengemälde – und einen großen Roman, über eines der dramatischsten Kapitel der römischen Geschichte: »Mit seinen gut recherchierten Romanen über authentische Figuren erobert Frederik Berger die Herzen der Leser im Sturm – all seine Bücher wurden zu Bestsellern«, urteilt buch aktuell. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der prachtvolle historische Roman »Die Tochter des Papstes« von Frederik Berger liest sich, als hätten Hilary Mantel und Matteo Strukul zusammen einen großen Historienroman geschrieben. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 941

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Über dieses Buch:

Rom zu Beginn des 16. Jahrhunderts, eine Stadt auf dem Höhepunkt der Renaissance – und eine Gesellschaft, die am Rande des Vulkans tanzt … Auch wenn er als frommer Christ dafür kämpft, die Kirche zu reformieren, gehört das Herz des Kardinals Alessandro Farnese doch insgeheim seiner Geliebten Silvia und ihrer gemeinsamen Tochter Costanza. Mit beiden Frauen an seiner Seite verfolgt er den ehrgeizigen Plan, nach dem Herzen der Macht zu greifen: der Papstwürde. Um sein Ziel zu erreichen, lässt sich Alessandro auf einen Pakt mit dem Teufel ein – nichtahnend, dass sein Ehrgeiz ihn, seine Familie und ganz Rom in eine Katastrophe führen wird, die das Schicksal der »Ewigen Stadt« neu schreiben könnte …

Über den Autor:

Frederik Berger (geboren 1945 in Bad Hersfeld) studierte Literatur- und Sozialwissenschaften und lebte einige Zeit im englischen Cambridge und in der Provence. Er arbeitete als Literaturwissenschaftler und Journalist, bevor er hauptberuflich Schriftsteller wurde. Neben Gegenwartsromanen, Sachbüchern und zahlreichen Aufsätzen verfasste er verschiedene historische Romane über den Glanz und die Schatten europäischer Adelsfamilien. Frederik Berger reist viel und ist begeisterter Fotograf. Er lebt mit seiner Frau in Schondorf am Ammersee.

Die Website der des Autors: www.frederikberger.de

Der Autor auf Instagram: www.instagram.com/fritzgesing/

Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine historische Romantrilogie »Das Siegel der Farnese« mit den Bänden »Die Geliebte des Papstes«, »Die Tochter des Papstes« und »Die Kurtisane des Papstes«. Außerdem erschienen seine opulenten historischen Romane »Die heimliche Päpstin« und »Die Provençalin«. Weitere Titel sind in Vorbereitung.

***

eBook-Neuausgabe November 2023

Copyright © der Originalausgabe Aufbau Verlagsgruppe GmbH, Berlin 2008

Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung eines Gemäldes von Agnolo Bronzino »Eleonore di Toledo«

eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)

ISBN 978-3-98690-878-2

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Tochter des Papstes«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Frederik Berger

Die Tochter des Papstes

Historischer Roman – Das Siegel der Farnese 2

dotbooks.

Für Patricia

Liste der wichtigsten Personen und Worterläuterungen im Anschluß an das Nachwort.

TEIL I

Der Tod des Bruders

Kapitel 1

Rom, Palazzo Farnese ~ 10. April 1513

Costanza Farnese genoß ihr Leben. Draußen grollte ein Gewitter, und heftiger Wind rüttelte an den Fensterläden, aber alles Rütteln und Grollen kümmerte sie nicht, nicht einmal ein plötzlicher, berstend-krachender Donner, dem ein lauter Kinderschrei ganz in der Nähe folgte.

In Rom herrschte seit der Wahl des neuen Papstes Leo X. aus dem Hause Medici eine ausgelassene Stimmung, die sich auch auf die Familie Farnese übertragen hatte. Costanzas Vater Alessandro, seit zwanzig Jahren Kardinal, war zwar selber nicht zum Pontifex maximus gewählt worden, hatte aber dem Freund der Familie die Tiara auf das Haupt setzen dürfen und erwartete, wie die meisten Römer, goldene Zeiten: locker sitzende Dukaten, Aufträge an die großen Künstler, Unterhaltung durch Prozessionen, Theater und Musik. Roma aeterna, schon durch die vergangenen Päpste aus dem Schlaf düsterer Jahrhunderte geweckt, entwickelte sich zum Zentrum der Welt und Ziel aller Pilger, und sie, die einzige Tochter und der Liebling ihres Vaters, wuchs hinein in den Glanz und die Pracht, in die Macht und Herrlichkeit der führenden römischen Familien.

In bester Stimmung tänzelte sie durch ihren Schlafraum und bewunderte sich in dem goldumrahmten Spiegel, der an der Wand lehnte. Stolz glitt ihr Blick über ihr neues, mit Lilienmustern besticktes azurblaues Seidenkleid, dessen purpurner Samtkragen ihren schlanken Hals streichelte und dessen Ausschnitt den Blick auf ihre sprossende Weiblichkeit lenkte. Sie sah wie eine Gräfin aus, und als solche wollte sie sich am morgigen großen Festtag präsentieren.

Eigentlich sollte sie ein Auge haben auf ihre beiden Brüder Paolo und Ranuccio, die im Waschzuber plantschten. Aber wozu gab es Kammerfrauen und Mägde! Als zukünftige Contessa hatte sie Besseres zu tun, als Kindermädchen zu spielen und die übermütigen Brüder zu beaufsichtigen. Ranuccio, der Jüngste, fünf Jahre alt, war am schwersten zu zähmen. Wie ein junger Hund tollte er häufig durch die Räume, immer kleine Freudenschreie ausstoßend, oder umkreiste sie auf einem Steckenpferd und schwang dabei kämpferisch sein Holzschwert. Jetzt war er allerdings verschwunden, hatte sich vermutlich zu Paolo begeben, um mit ihm Plantschkriege zu spielen. Gewöhnlich war der neunjährige Paolo ruhig und gut zu haben, er benötigte selten Aufsicht – nur wenn er in den Waschzuber gesteckt wurde, spritzte und tobte er gerne.

Als älteste Schwester dreier Brüder hatte sie es wirklich schwer. Nicht nur weil Ranuccio ihr so wenig gehorchte. Es gab auch noch Pierluigi, der drei Jahre nach ihr auf die Welt gekommen war, in einem schmutzigen Stall wie einst das Jesuskind, dem er allerdings in keiner Weise ähnelte. Jesus war ein lieber blonder Lockenkopf gewesen, Pierluigi dagegen war unter seinen struppigen dunklen Haaren bösartig, verlogen und gemein. Er quälte gerne Tiere und seine jüngeren Geschwister, am liebsten Paolo, der sich nicht zu wehren wußte. Selbst an sie, die Ältere, wagte er sich heran. Wenn niemand zusah, puffte und knuffte er sie. Als sie ihm als Antwort einmal eine Ohrfeige verpaßte, trat und schlug er sie derart heftig, daß ihre Nase blutete. Daraufhin ließ ihm der Vater eine Tracht Prügel verabreichen, ohne daß allerdings eine Besserung eingetreten wäre.

Pierluigi hatte bereits der Mutter bei der Geburt fast das Leben gekostet, und jetzt schien es so, als trachte er seinen jüngeren Geschwistern nach dem Leben. Paolo nahm er häufig in den Schwitzkasten und würgte ihn so lange, bis er blau anlief. Zum Glück gab es nur selten Augenblicke, in denen sie sich allein in einem Raum aufhielten und er unbeobachtet sein böses Spiel treiben konnte. Meist lief irgendein Diener durch die Gänge oder stand eine Magd herum. Die famiglia Farnese bestand sicherlich aus über hundert Personen. Aber da ihr Palazzo groß war, umgebaut und erweitert wurde, seit sie sich erinnern konnte, da ihr Palazzo im Grunde eine einzige unübersichtliche Baustelle war, die zu häufigen Umzügen nötigte und die Dienerschaft beschäftigte, gab es doch genügend unbeaufsichtigte Momente.

Noch immer war keins der Mädchen zu sehen, kein Ranuccio, zum Glück auch kein Pierluigi, keine Mamma – Costanza drehte sich lächelnd vor dem Spiegel und rückte die Perle zurecht, die über der Stirn, genau im Haaransatz, den Scheitelansatz betonte. Es war nicht einfach gewesen, sie zu befestigen; Bianca, das Kammermädchen, hatte ihr geholfen, war aber anschließend verschwunden.

Perlmuttern glänzte die Perle über der reinen, hohen Stirn.

Costanza beugte ihr Knie, neigte ihren Kopf, als wollte sie den Ring eines unsichtbaren Papa küssen, sie streckte sich wieder, schaute hoheitsvoll wie eine Gräfin in die Ferne ...

Plötzlich ein weiterer Schrei. Diesmal allerdings ohne Blitz und Donner. Das Gewitter schien sich verzogen zu haben.

Costanza lauschte: Nicht nur ein Schrei, mehrere jetzt, schrille Hilferufe, Jammerlaute, ein Rennen ... Sie eilte in die Richtung des Lärms, der aus dem Bad stammen mußte, überall Menschen, selbst Pferdeknechte hetzten die Treppe hoch – Costanza fiel wieder ein, daß sie eigentlich auf Ranuccio und Paolo hatte aufpassen sollen, weil Baldassare Molosso, der Lehrer und Erzieher, heute nicht im Palazzo war, weil die faulen Mädchen immer Ausflüchte vorbrachten und lieber mit den Handwerkern scherzten ...

Um den Zuber herum drängelte sich die famiglia, da war auch Ranuccio, heulte, Hunde bellten, und noch bevor Costanza die Mutter entdeckte, sah sie Paolo auf dem Boden liegen, nackt und naß, bewegungslos und blaß, erschreckend fahl, ja totenbleich.

Nun erschien auch ihr Vater. Er flog regelrecht herbei in seiner Soutane, stürzte vor Paolo auf die Knie, nahm seinen Kopf, barg ihn an der Brust. Aus Paolos Mund floß Wasser – Wasser, kein Blut. Aber er hustete nicht, die Arme hingen schlaff herunter, die Augen starrten blind an die Decke.

Die Mutter warf sich auf beide, riß dem Vater Paolo aus dem Arm, schüttelte ihn, schlug ihm auf die Wangen, drückte ihn an sich, küßte ihn, rief immer wieder verzweifelt seinen Namen ...

Paolo rührte sich nicht.

Paolo wachte nicht mehr auf.

Paolo war tot.

Langsam und vorsichtig legte ihn die Mutter auf den Boden, schluchzte heftig auf und verbarg ihr Gesicht hinter einem Tuch.

Das Geschrei und Gedränge verstärkte sich, es wurde nach einem Arzt gerufen.

Der Vater schloß Paolos gebrochene und leere Augen, machte ein Segenszeichen, griff nach seiner Hand und legte sie an seine Wange.

Es nützte alles nichts.

Er ließ sie zurückgleiten, schloß die Augen, legte vor seinem Gesicht die Hände wie zu einem Gebet zusammen. Aber er sprach nicht, nicht einmal seine Lippen bewegten sich. Nach einer Weile gab er den Befehl, Paolo in helles Leinen zu wickeln. Als dies geschehen war, hob er ihn auf, trug ihn langsam, begleitet von der in Tränen aufgelösten Mutter, in die Hauskapelle. Das Jammern rundum verstärkte sich. Vorsichtig legte er ihn vor den Altar und schlug das Tuch zurück. Behutsam faltete er Paolos Hände auf der Brust, sprach leise ein Gebet, strich ihm die Strähnen aus der Stirn und gab ihm einen Kuß auf die Augen.

Neben ihm kniete die Mutter, drückte Paolo noch einmal an sich und ließ ihn zögernd auf den Boten gleiten. Als sie sich erhob, fing Costanza einen tränenverschleierten Blick auf, der sie erstarren ließ.

Stumm schlich sie durch die marmorglänzende Galleria in ihr Zimmer. Sie spürte Mutters Blick im Nacken, er schmerzte wie ein Brandmal. Gehorsam hatte sie eine Weile auf die beiden Kleinen aufgepaßt, so daß sich Bianca, die Paolo baden sollte, glaubte entfernen zu können. Vielleicht wollte sie nur ein vorgewärmtes Badetuch holen. Unerwartet war Pierluigi aufgetaucht, mit diesem höhnischen Ausdruck, der nichts Gutes versprach, er spritzte sie, Costanza, naß und drückte Paolo unter Wasser. Es war immer dasselbe, Pierluigi mußte alle Welt piesacken.

Sie trug bereits das Seidenkleid für den possesso, für den feierlichen Umzug des neuen Papstes und das nachfolgende ausgelassene Fest, und wollte nicht naßgespritzt werden; sie haßte zudem Nässe. Daher ließ sie Paolo mit seinen Brüdern allein – Bianca mußte ja bald zurückkommen, und überhaupt, wie konnte man denn in einem Badezuber ertrinken?

Sollte etwa Pierluigi ...? Vielleicht ungewollt ...?

Und wohin hatte sich Ranuccio eigentlich verdrückt?

Wie konnte man ertrinken, selbst wenn man einmal kurz unbeaufsichtigt blieb? Paolo war mit seinen neun Jahren doch kein Kleinkind mehr.

Costanza warf sich auf ihr Bett. Tränen schossen ihr in die Augen – sollte sie wirklich schuld am Tod ihres Bruders sein? Paolo war immer so lieb gewesen, so leise und anschmiegsam, daher konnte er sich gegen Pierluigi nie wehren, ganz abgesehen davon, daß Pierluigi ein Jahr älter und stärker war – womöglich hatte Pierluigi ihn in einem unbeobachteten Augenblick so lange unter Wasser gedrückt, bis er ...

Absicht war es sicherlich nicht gewesen.

In ihrem Kopf drehte es sich, Schweiß stand ihr auf der Stirn. Es konnte nur so gewesen sein. Aus Ärgern und Piesacken war plötzlich Ernst geworden.

Als das Kissen, auf dem ihr Gesicht lag, naß war, wurde sie gerufen. Rosella stand in der Tür: »Dein Vater erwartet dich im Studio.« Das entstellte einäugige Gesicht von Mutters alter Dienerin starrte versteinert auf sie herab.

Costanza duckte sich an der hoch aufgerichtet stehenden Rosella vorbei und schlich ins Studio ihres Vaters, wo die Eltern warteten. Costanza wollte sich ihrer Mutter weinend in die Arme werfen, aber ein barscher Ruf ihres Vaters ließ sie erstarren. »Warum hast du nicht, wie befohlen, auf deinen Bruder aufgepaßt?«

»Pierluigi hat mich naßgespritzt«, heulte sie los und zuckte zurück. Die Hand ihres Vaters war hochgeschossen, als wollte er sie schlagen, aber es war wohl eher eine ungeduldige, heftige Geste, die zeigen sollte, daß eine solche Entschuldigung lächerlich sei. Der Vater wandte sich ab, schaute eine Weile aus dem Fenster und strich sich dann fahrig übers Gesicht.

»Bianca sollte Paolo waschen und abtrocknen«, rief Costanza. »Und überall liefen die Mägde herum.«

Der Blick ihres Vaters würgte jedes weitere Wort ab. Sie liebte ihren Vater, und sie wußte, daß sie, obwohl nur ein Mädchen, sein ganzer Stolz war. Ihr Vater liebte alle seine Kinder, er spielte mit ihnen Karten, er tollte gelegentlich sogar mit ihnen, ahmte seine Kardinalskollegen nach und den Gang von Baldassare Molosso, der so gravitätisch mit den Armen ruderte und regelmäßig über seine Gewänder stolperte, er machte Ausritte mit ihnen in die Weinberge, focht sogar mit Pierluigi, aus Spaß natürlich und mit einem Holzschwert, er dichtete mit ihr, seiner einzigen Tochter, und rezitierte Horaz und Lukrez ...

»Es tut mir so leid!« Costanza brach erneut in Tränen aus.

»Das reicht nicht«, sagte die Mutter tonlos.

»Weißt du, was der Arzt herausgefunden hat? Paolo muß mit dem Hinterkopf heftig auf eine Kante geschlagen sein oder erhielt einen Schlag mit einem dumpfen Gegenstand.« Der Vater blickte sie bohrend an. »Hast du gesehen, wie Pierluigi ...?«

Rosella, die in der Tür stand, winkte jemanden herbei.

»Das ist gelogen!« rief der hereinstürmende Pierluigi. Offensichtlich hatte er die letzten Worte des Vaters verstanden.

Dabei hatte sie nichts gesagt! Sie wollte auch nicht petzen, daß er seinen Bruder unter Wasser gedrückt hatte.

»Ich war gar nicht bei Paolo!« rief Pierluigi mit überschnappender Stimme. Seine dunklen Haare standen noch wirrer als gewöhnlich vom Kopf ab, die Augen waren gerötet, seine Lippen ungewöhnlich blaß. »Du warst als letzte bei ihm«, schrie er ihr ins Gesicht, »hast Bianca weggeschickt, Ranuccio rannte hinter den Hunden her. So war es. Ich ging dann zum Fechten.«

Costanza schaute nach ihrer Mutter, die sich zum Fenster gedreht hatte, und wagte nicht, sich dem Blick ihres Vaters zu stellen. Was Pierluigi da von sich gab, war gelogen – oder nur halb wahr. Sie wollte ihm widersprechen, aber das einzige, was sie herausbrachte, war ein hilfloses und unverständliches Stammeln.

»Warum bist du eigentlich so herausgeputzt?« wandte sich der Vater erneut an sie. »Der possesso ist doch erst morgen.«

»Ich .. ich wollte das Kleid anprobieren.«

»Die eitle Prinzessin! In einem solchen Aufzug kann man natürlich nicht auf seine Brüder aufpassen, schon gar nicht, wenn sie baden.« Er schüttelte empört den Kopf. Als sein Blick wieder auf Paolo fiel, zuckten sein Mundwinkel, die Augen füllten sich mit Tränen, und er nahm die Mutter in den Arm.

Der persönliche Sekretär des Vaters erschien in der Tür. Eine letzte Besprechung im Vatikan war angesetzt, der neugewählte Heilige Vater rief die Kardinäle zusammen, es ging, wie Costanza wußte, um den Ablauf des morgigen possesso.

»Ich kann unmöglich fehlen«, wandte sich der Vater mit leiser, noch immer brüchiger Stimme an die Mutter. »So schwer es mir fällt. Auch morgen muß ich durchhalten, müssen wir alle durchhalten. – Ich bin nicht irgendein Kardinal«, fügte er nach einer Pause an, »bin ein Freund der Familie Medici, man hätte auch mich zum Papst wählen können ... Ich kann mir keine Trauer um Kinder erlauben, darf sie zumindest nicht zeigen.«

»Glaubst du wirklich, daß du dazu in der Lage sein wirst?« Die Mutter trocknete sich mit einem Tüchlein die Augen.

Für einen Moment schien der Vater in Gedanken versunken. »Die Medici und mit ihnen alle Florentiner triumphieren – ich muß über den Tag hinaus denken.« Der Vater streckte sich, richtete sich zu voller Größe auf. »Auch Giovanni – oder Leo, wie ich jetzt wohl besser sage – wird mir die Jungen legitimieren und unsere Lehen bestätigen. Dennoch: Meine Gegner werden sich in Häme die Hände reiben. Die Frömmler werden ihre Sprüche bereithalten.«

Es schien Costanza fast so, als habe er sie und Pierluigi vergessen und würde weder Rosella noch den wartenden Sekretär wahrnehmen. Er ließ seinen Blick über die Laokoongruppe gleiten, über die kleine Marmorskulptur, die sein Freund Michelangelo Buonarroti nach dem Vorbild des berühmten Fundes aus dem Altertum gemeißelt hatte, um sie den Eltern zu schenken. Sie stand in einem Holzschrein, neben einem Relief der Heiligen Familie, das ebenfalls von Michelangelo stammte, und einem Ölbild von Raffaello Santi, das den Vater im Kardinalspurpur zeigte, mit der Legitimationsurkunde in der Hand.

»Kinder zu haben ist ein Segen – und ein Fluch«, flüsterte er, kaum verständlich, ohne jemanden anzuschauen.

»Aber Alessandro, wie kannst du so etwas sagen!« Die Mutter sprach kaum lauter. »Unser Paolo war ein reiner Segen.«

Nun drückte der Vater sie stumm an sich.

Der Sekretär in der Tür räusperte sich vernehmlich, der Vater löste sich von der Mutter und schien auch wieder seine Kinder wahrzunehmen. »Betet für die Seele eures Bruders, der ohne die Segnungen der Heiligen Mutter Kirche in die Ewigkeit eingehen mußte«, sagte er mit kraftloser Stimme. »Geht in euch und denkt über die Verantwortung nach, die ihr an seinem Tod tragt.«

»Was habe ich denn getan?« Pierluigis Stimme klang trotzig und zornig. Costanza schossen die Tränen in die Augen. Die Mutter hatte sich abgewandt.

»Ich bin nicht schuld an Paolos Tod!« rief Pierluigi. »Ich nicht!«

Costanza hielt es nicht länger im Studio des Vaters aus, rannte in ihr Zimmer, warf die Tür hinter sich zu, kniete sich vor das Kruzifix, das auf der großen Truhe stand und zu dem sie dreimal am Tag betete. Mit erstickter Stimme flüsterte sie: »Vergib mir meine Schuld, mein Vater, mein Heiland! Du bist für uns gestorben, gepeinigt und gequält, vergib mir und erlöse mich von dem Bösen.«

Kapitel 2

Rom, Palazzo Farnese ~ 11. April 1513

Als Alessandro Farnese am frühen Morgen erwachte, drang erstes Dämmerlicht in seinen Schlafraum. Draußen schmetterten bereits die Vögel ihren Gesang über die Dächer der Stadt, und vom Tiber her hörte er erste Rufe. Eine Reihe von Hähnen krähte um die Wette, und irgendwo blökte eine Schafherde, die am Ufer abgeladen worden war und nun zum Schlachter getrieben wurde.

Alessandro wollte noch kurz seinen Träumen nachhängen, die an einem so bedeutenden Tag wie heute sicherlich wichtige Botschaften verkündeten. Aber heute erinnerte er sich lediglich an wesenlose Traumschatten, die kaum Menschen ähnelten, eher stummen Zeugen eines Totenreichs im undurchdringlichen Unterweltsnebel – Nebel, ja, Nebel hatte der gestrige Abend gebracht, nach dem Gewittertag, der kein gutes Omen auf den sacro possesso warf. Regnete es heute erneut, hätten die Auguren einiges zu munkeln über das bevorstehende Pontifikat des liebenswürdigen und lebenslustigen Giovanni de’ Medici, der sich, unbekümmert und unbescheiden, wie er zudem war, als Papst Leo X. nannte.

Ohne seinen Kammerherrn zu rufen, schob Alessandro seine Füße aus dem Bett. Das feuchte Wetter der vergangenen Tage hatte das Bett klamm werden lassen, und leichtes Gliederreißen war die Folge. Mit fünfundvierzig Jahren zählte man leider nicht mehr zu den unverwüstlichen Jünglingen.

Alessandro versuchte, der Erinnerung an die schwachen Traumreste einen Sinn abzugewinnen. Das Nebelreich mit den Totenstelen war vermutlich der Nachklang von Paolos Tod, der sich ihm nun wieder mit brennendem Schmerz aufdrängte. Der Tod war so jäh und unerwartet eingetreten, überdies zu einem Zeitpunkt, der ihm als Kardinal intensive Aufmerksamkeit abverlangte, daß er ihm noch gar nicht richtig zu Bewußtsein gekommen war. Daß ein Kind starb, geschah überall und zu allen Zeiten, erwartet oder überraschend, selten gewünscht, häufig betrauert; er selbst, der letzte männliche Sproß der Farnese-Familie, hatte genügend Menschen sterben gesehen, alle Männer der Familie hatte es früh ins Grab gerissen, nur seine Mutter Giovannella und seine Schwester Giulia lebten noch – die Mutter in der Burg von Capodimonte, umgeben von Raben, Krähen und schwarzen Katzen, erfüllt von ebenso schwarzen Gedanken, im angeblichen Gespräch mit Toten und am Leben gehalten von ihrer großen Hoffnung, den Sohn endlich den Thron Petri besteigen zu sehen.

»Ach, Mutter«, flüsterte Alessandro. »Du wirst noch eine Weile warten müssen. Leo, unser Lebenskünstler, ist erst siebenunddreißig Jahre alt.« War jemals ein Papst so jung gewesen?

Alessandro erhob sich und dehnte ächzend seine Glieder.

Mit plötzlicher Wucht überfiel ihn erneut das Bewußtsein vom Tode seines zweiten Sohns. Paolo ist tot, tot, tot, hämmerte es in seinem Kopf. Alessandro kniete, vor Schmerzen aufstöhnend, nieder, rutschte wie ein Büßer zu seinem Zimmeraltar, vor dem eine brennende Kerze ein schwaches Licht verbreitete. Er wollte in ein Gebet versinken, aber alle Worte versagten sich ihm. Als er ein heftiges Aufschluchzen nicht mehr unterdrücken konnte, preßte er seine Hände zusammen und starrte in die Kerzenflamme, die gelegentlich zuckte, als fehle ihr für einen Augenblick die Nahrung.

Das Licht, das durch die Fensterläden floß, wurde heller, die Frühsonne schob schmale Streifen in den Raum. Mägde krochen aus ihren Dachkammern, er hörte Knarren und Knarzen, manche schwatzten bereits auf der Treppe, Pferde wieherten in den Ställen. Alessandro öffnete selbst die Läden, um den Tag begrüßen zu können.

Er atmete tief durch. Tatsächlich hatten sich alle Regenwolken verzogen, ein durchsichtig blauer Himmel überspannte Rom, und die Sonne ließ die Bäume und Weinberge des Gianicolo, ließ sogar das heruntergekommene Viertel, aus dem sich sein Palazzo erhob, in goldenem Licht erstrahlen. Dazu jubelten die Vögel.

An diesem Tag nun, dem 11. April 1513, durfte Leo X., neugewählter Pontifex maximus, vom Vatikan über die Via Triumphalis zum Lateran ziehen, um symbolisch Besitz zu ergreifen von Stadt und Kirche. Schaute man über den frühmorgendlichen Lichtteppich, wußte man, daß Leo vom Glück begünstigt war. Er hatte das Wohlwollen des Weltenherrschers, der ihm in Seiner Gnade einen solch strahlenden Tag schenkte – im Gegensatz zu Seinem unwürdigen Kardinalsdiener Alessandro Farnese, dem Er den Sohn raubte.

Zudem auf eine Weise, die viele Fragen nach sich zog ...

Entschieden wandte er sich vom Fenster ab und rief seinen Kammerdiener. Der Gedanke an den Tod des Kindes hatte heute zurückzutreten, er mußte würdig seine Rolle als Mentor des neuen Papstes spielen, um den Kardinälen und Bischöfen, den Gesandten des Kaisers und des französischen Königs unmißverständlich zu vermitteln, daß er Leos Nachfolge beanspruchte: er, Alessandro Kardinal Farnese, der den soeben gewählten Pontifex bereits gekrönt hatte.

Der Kammerdiener erschien mit einer Wasserschüssel. Nach einer knappen Wäsche ließ Alessandro sich in seinen Kardinalspurpur einkleiden, trank anschließend einen Schluck verdünnten Wein und aß ein paar eingelegte Oliven.

Auf der Galleria begegnete er Silvia, der geliebten Mutter seiner Kinder. Wäre er statt Leo zum Papst gewählt worden, hätte er sich unverzüglich darangemacht, mit Hilfe eines grundlegenden Konzils das kirchliche Leben einer Reform zu unterziehen. Sein Streben wäre dahin gegangen, das Zölibat der Priester abzuschaffen, nachdem es doch nur zu Lug und Trug führte und das Ansehen der Kirche schädigte. Wie hieß es im ersten Buch Mose? Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, daß der Mensch alleine sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Mehr brauchte man nicht zu sagen. Wer als Einsiedlermönch gewillt war, ohne Weib und Kinder zu leben, dem blieb es unbenommen, um des Himmelsreichs willen in Keuschheit durch die Jahre zu gehen. Der Rest nahm eine Gehilfin.

Silvias verschattete Augen waren vor Schmerz und Tränen gerötet. Er nahm sie stumm in den Arm. »Warum nur, warum?« flüsterte sie, und erneut flossen die Tränen.

Er gab ihr einen Kuß auf die Stirn und drückte sie an sich, bis sie sich beruhigt hatte.

»Wenn du mit den Kindern zum Palazzo der Medici gehst, erwähne Paolos Tod nicht, sonst wirst du dich vor neugierigen Fragen und falschem Mitleid kaum retten können. Schärfe auch den Kindern ein, sie sollen den Mund halten.«

Silvia löste sich von ihm, wischte sich mit einem Tuch über die Augen. »Eigentlich wollte ich zu Hause bleiben. Mir ist nicht nach einem festlichen Tag.«

Alessandro nahm ihr Gesicht in seine Hände und hauchte ihr diesmal einen Kuß auf die Augen. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters war Silvia glatt und schön. Sie konnte noch ein weiteres Kind zur Welt bringen, Paolos Tod brauchte keine Lücke in die Familie zu reißen.

»Ich weiß, du bist eine tapfere Frau«, erwiderte er. »Daher solltest du mit den Kindern zu den Medici gehen, sonst wird zuviel gemunkelt. Wenn dieser Tag überstanden ist, müssen wir ein zweites Mal mit Pierluigi und Costanza sprechen.«

Silvia seufzte. »Es wird mir schwerfallen, mich unter die Menschen zu mischen und so zu tun, als sei nichts geschehen. Keiner der Begleiter darf reden ... Ranuccio lasse ich auf jeden Fall zu Hause, bei Bianca, er weint dauernd ... Soll ich wirklich ...?« Silvia sah Alessandro in die Augen, und plötzlich verschleierte sich ihr Blick. »Wenn du es möchtest, werde ich natürlich gehen.«

Alessandro nickte und löste sich von ihr. Luca Gaurico, sein Astrologe, den er für den frühen Morgen bestellt hatte, tönte bereits im Portal.

»Ach, mein Liebster, wie war ich so glücklich mit dir!« sagte sie mit leiser Stimme und strich mit ihrer rechten Hand zärtlich über seine Brust.

»Wieso war?«

»Unser Glück kann nicht ewig währen.«

»Ewig nicht, aber länger als zehn Jahre.«

»Wenn du erst einmal Papst bist ...«

»Ach, daran denkst du ... Noch ist es nicht soweit, Leo ist soeben erst gewählt, und wer weiß, vielleicht gebe ich alles auf, um mit dir und den Kindern in Capodimonte zu leben, auf der Isola Bisentina, mit dir in den Armen am Sirenenfelsen liegen ...«

»Wollen wir Paolo im Familiengrab auf der Insel beisetzen?«

Luca Gaurico rief einem Diener eine Begrüßung zu und keuchte bereits die breite Treppe zum piano nobile hoch.

»Laß uns diesen Tag bewältigen! Erst dann kann ich weiterdenken ... Ja, auf der Bisentina, auf der Insel der Engel und Seligen.«

Silvia lächelte geschmerzt. Aber sie lächelte!

Kapitel 3

Rom, Palazzo Farnese ~ 11. April 1513

Das Lächeln, das über Silvia Ruffinis Antlitz gezogen war, verbarg einen stumpfen, diffusen Schmerz, der sie wie die Ankündigung einer unbekannten Krankheit beunruhigte. Der Wirbel der Ereignisse ließ nicht zu, daß sie sich der Trauer um Paolo hingab. Heute fand die Wahl des jungen, verschwenderisch reichen Giovanni de’ Medici zum Papst Leo X. seinen rauschhaften Höhepunkt in einer triumphalen Prozession durch Rom, einem Umzug, in dem ihr Alessandro mitreiten mußte, um seine Bedeutung in der Kurie zu unterstreichen. Und sie sollte, obwohl keine Ehefrau, sondern nur Konkubine, mit ihren Kindern die Farnese-Familie im Haus der siegreichen Medici repräsentieren. Zum Glück würde Alessandros Schwester Giulia sie begleiten.

Immer wieder hatte Silvia sich während der vergangenen schlaflosen Nacht gefragt, ob sie nicht vielleicht ihre Kinder vernachlässigt, ob sie den schüchternen und sanften Paolo geschützt und darüber hinaus Pierluigi die Aufmerksamkeit gegeben habe, die er wild und ungebärdig einforderte.

Der Gedanke, daß dieses mit schmerzhaften Erinnerungen verbundene Kind seinen Bruder erschlagen haben könnte, war für Silvia so unerträglich, daß sie ihn sofort unterdrückte. Erträglicher war die Vorstellung, daß Paolo unglücklich im Zuber ausgerutscht, mit dem Hinterkopf auf den Metallrand geschlagen war, das Bewußtsein verloren hatte und ertrunken war. Vielleicht hatte er mit Ranuccio geplantscht – der Kleine liebte solche Spielchen –, aus Zufall war niemand sonst anwesend ... Eine grausame Fügung des Schicksals, die unbarmherzige Tat eines Gottes, dessen Tun und Lassen gar zu häufig unverständlich blieb.

In Gedanken vertieft, wäre sie beinahe mit Rosella zusammengestoßen.

»Costanza und Pierluigi zanken sich schon wieder«, erklärte Rosella verärgert.

»Ach, diese Kinder!« seufzte Silvia und schüttelte den Kopf. »Kümmere dich nachher um Ranuccio, er ist am Boden zerstört! Wir sollten bereits früh aufbrechen, ganz Rom wird auf den Beinen sein ... Und hast du Blumen in die Kapelle bringen und Paolo würdig aufbahren lassen? Eins der Klageweiber soll bei ihm wachen und Fürbitten sprechen.«

Als die beiden Frauen zu den Kindern gingen, kam ihnen Baldassare Molosso entgegen und beklagte sich ebenfalls über Pierluigi und sein zerstörerisches, nicht zu bändigendes Temperament. »Wer seine Rute schont, der haßt seinen Sohn; wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn beizeiten«, deklamierte er die Bibel mit erhobenen Armen. »Mir sind die Hände gebunden, weil mir das Züchtigen untersagt wurde und mein ganzes Sinnen und Trachten dahin geht, an die Kräfte der Vernunft zu appellieren, doch nicht einmal der Tod seines Bruders hat Pierluigi zur Einsicht gebracht.«

Noch während der Erzieher sprach, kam Costanza herbeigelaufen, wirre, unverständliche Sätze ausstoßend, ihr folgte mit finsterer Miene Pierluigi, Bianca trug Ranuccio auf dem Arm, alle sprachen sie durcheinander. Silvia glaubte einen Moment, sie müßte fliehen und sich vor ihren eigenen Kindern verkriechen, doch dann schickte sie Pierluigi mit Baldassare in sein Zimmer und forderte Rosella auf, dafür zu sorgen, daß die Kinder ordentlich frühstückten und anständig bekleidet würden. »Und schick mir jemanden, der mir hilft, die schwarzrote Samtrobe anzuziehen. Außerdem muß ich noch frisiert werden. Oder glaubst du, daß das Schwarz nach Trauer aussieht? Einen Hinweis auf Trauer muß ich auf jeden Fall vermeiden, sonst finde ich überhaupt keine Ruhe mehr! Und sorge dafür: Kein Geschwätz der Bediensteten! Auch die Kinder sollen den Mund halten.«

Rosella nickte knapp.

Kaum hatte Silvia ihren Schlafraum erreicht, ließ sie sich seufzend auf der Bank am Fenster nieder, schloß die Augen und lauschte den Vögeln, die im Garten ungerührt ihre Gesänge aufführten. Der schrille Schrei eines Pfaus durchschnitt den lauter werdenden Morgen. In der Ferne hörte man Fanfaren, dann Hufgeklapper, und eine Trommlergruppe schien auf der Via Giulia vorbeizuziehen.

Es wurde höchste Zeit, daß sie sich fertig ankleiden ließ, und so riß sie sich aus ihren Träumereien und sprang auf. Ihre Kammerfrau brachte den schweren Brokatmantel, dazu ein Haarnetz mit Goldfäden und Ohrgehänge. Aber erst mußten die Haare gekämmt und geflochten werden. Geduldig und mit geschlossenen Augen ließ Silvia diese Prozedur über sich ergehen und öffnete sie erst wieder, als sie merkte, daß jemand den Raum betrat. Der Duft verriet ihr sofort, daß es Alessandros Schwester Giulia sein mußte, die sich, aus Neapel gekommen, seit Wochen in Rom aufhielt. Der schwere, süße Duft war betäubend, als Giulia sie mit lauten Rufen übertriebener Freude umarmte. Ein erster Blick verriet Silvia, daß sich Giulias Falten um den Mund vertieft hatten. Ihre Schwägerin und alte Freundin aus Klostertagen war etwa so alt wie sie selbst, hatte allerdings ihre Schönheit – trotz Pflege der Haut mit Eberfett und Venuspulver – nur bedingt erfolgreich gegen den unbarmherzigen Angriff des Alters schützen können.

Kaum hatte Giulia ihre überschwengliche Begrüßung beendet, schaute sie Silvia prüfend ins Gesicht. Stirnrunzelnd fragte sie: »Hast du schlecht geschlafen? Bist du krank, liebste Freundin? Die Schatten um deine Augen ...«

Silvia berichtete ihr in knappen Worten vom Unglück, das die Familie getroffen hatte, und bat sie zugleich, darüber zu schweigen und sich nichts anmerken zu lassen.

Betont vorsichtig tupfte Giulia mit einem Seidentüchlein über ihre trockenen Augen. »Ach, Silvia, keine Sorge, Schauspielerei habe ich gelernt! Ich werde dir beistehen. Die Medici werden uns nie am Boden sehen! Wir Farnese sind das bedeutendere Geschlecht, das schwöre ich dir!«

Kapitel 4

Rom, Palazzo Farnese – Via Giulia ~ 11. April 1513

Alessandro hatte mit dem Majordomus besprochen, welches Pferd gesattelt werden und welche Männer ihn in den Vatikan begleiten sollten. Dann führte er den ungeduldig wartenden Astrologen in sein Studio. Luca Gaurico beugte sein Haupt flüchtig über Hand und Ring und gähnte dabei herzhaft.

»Müde, Maestro?« Ein nachsichtiges Lächeln umspielte Alessandros Lippen.

Gaurico fuhr sich über seine leicht angegrauten Haare, wedelte mit den Armen, um die Hände von den wallenden Ärmeln des Talars zu befreien, und stöhnte theatralisch auf. »Fast die gesamte Nacht über dem Horoskop gesessen und dann noch Karten gelegt, verwirrend, verwirrend, Ihr seid ein ganz besonderer Fall, Eminenz, Widersprüche, nichts als Widersprüche.«

Beide nahmen sie auf den Sitzbänken des Fensters Platz.

»Viel Zeit kann ich leider nicht aufbringen«, erklärte Alessandro, »das Heilige Kollegium trifft sich vor dem possesso-Umzug im Vatikan ...«

»Widersprüche«, unterbrach ihn Gaurico, »ich kann mich nur wiederholen, und zu allem Unglück erblickte ich gestern in den Karten den Tod. Auch in Eurem Haus spüre ich den Atem der Trauer, den Geruch des Vergänglichen ... Sagt, was ist geschehen?«

Alessandro war regelrecht zusammengezuckt, als der Astrologe ihn so direkt auf das gestrige Unglück ansprach.

»Mein zweiter Sohn Paolo ...«

»Ich wußte es! Zu viele ungewöhnliche Konstellationen, immer wieder die Dominanz des zwölften Hauses, die seltene Konjunktion von Mars und Venus, saturnische Kräfte im Aszendenten, das Feuer lodert, zugleich Rückzug, Verzicht, Einsamkeit – ich bin der beste Astrologe in ganz Rom, nicht nur Ihr, auch die Medici und Agostino Chigi, der große Bankherr, nehmen meine Dienste in Anspruch, Eminenz, ich sah voraus, daß der Sohn des prächtigen Lorenzo trotz seines jugendlichen Alters, trotz seiner Krankheit und der hinderlichen Kurzsichtigkeit gewählt würde – gleichwohl, Ihr gebt mir immer wieder Rätsel auf. Die Konstellation der Sterne ist überaus komplex, um nicht zu sagen: undurchsichtig, daher legte ich Karten, zur Sicherheit, versteht Ihr ...«

»Kommt zur Sache, Maestro, meine Zeit ist begrenzt!« Alessandro rieb sich ungeduldig die Hände.

»Mein tiefempfundenes Beileid zum Dahinscheiden Eures zweiten Sohnes. Ich weiß, er sollte in den Kirchendienst eintreten, aber der Herr gibt’s, der Herr nimmt’s – kurz, ich sah dem Tod in sein grausames Antlitz. Was träumtet Ihr vergangene Nacht, Eminenz?«

Alessandro zog erstaunt die Augenbrauen hoch, seufzte kurz und berichtete von den Totenstelen im Nebel.

»War dies alles?« Gaurico starrte ihn aus seinen steingrauen Augen bohrend an.

Er schüttelte den Kopf.

»Und erinnert Ihr Euch an einen Traum der vergangenen Wochen?«

Noch entschiedener schüttelte er den Kopf.

»Ihr saht Euch nicht zufällig auf einem weißen Zelter durch Roms Straßen reiten.«

Alessandro mußte lachen. »Jeder Kardinal möchte Papst werden – und träumt vielleicht auf die eine oder andere Weise davon.«

»Nun gut. Gleichwohl, ich entdeckte in den Karten nicht nur den Tod, sondern auch königlichen – oder päpstlichen – Prunk, dazu ein weibliches Wesen, jung, schön, aufreizend. Aufmerksam geworden, betrachtete ich das Horoskop nach prognostischen Gesichtspunkten und sah die Venus in den Aszendenten wechseln, anschließend Jupiter. Dabei ergab sich eine Verbindung zwischen dem zweiten und dem achten Haus. Vielleicht habt Ihr doch von einem jungen Mädchen geträumt?« Gaurico sah ihn jetzt mit schräggestelltem Kopf an, seine Oberlippe zuckte mehrfach.

Tatsächlich fiel Alessandro ein, daß er vor einigen Wochen von seiner Tochter Costanza geträumt hatte, die aber irgendwie auch Silvia ähnelte und einem Kind die Brust gab. Als er sich freudig über den Nachwuchs äußern wollte, sah Costanza plötzlich ganz anders aus, und man hörte das Stimmengewirr des Campo de’ Fiori. Der Traum endete schließlich in einer erotischen Szene, die aber reichlich unklar gehalten war, es handelte sich eher um ein lustvolles Gefühl in den Lenden, und führte mitten hinein in das labyrinthische Dunkel des römischen Unterweltviertels, das direkt an seinen Palazzo grenzte und sich durch Armut, Mißbrauch und Gewalt auszeichnete. Ihm entstammten die meisten Bediensteten seines Hauses, auch Rosella und darüber hinaus Maddalena Romana, la Magra genannt, die erfolgreichste Kurtisane am Campo de’ Fiori und zudem sein Beichtkind.

»Ihr habt geträumt!« Luca Gaurico war vor Begeisterung aufgesprungen und blieb stehen, solange ihm Alessandro von seinem Traum berichtete, ohne allerdings die Schlußszene zu erwähnen.

Als Gaurico sich wieder setzte, drückte er mit den Zeigefingern auf die Schläfen und beschrieb kleine Kreise, starrte zugleich auf den Boden, um auf demonstrative Weise anzudeuten, daß er heftig nachdenke.

»Venus im Aszendenten, nahe am zwölften Haus, nahe an der Vollendung des Kreises, wo uns das Alter Weisheit, überdies manche Beschwerlichkeiten beschert. Der Tod naht, die Einsamkeit nimmt zu. Eminenz, Ihr werdet eine junge Frau kennenlernen ...«

Er unterbrach sich selbst und schaute ihn triumphierend an. »War dies alles, was Ihr träumtet?«

Weil eine Reihe von Glocken die Vorbereitungen zum sacro possesso einzuläuten begannen, erhob sich Alessandro. Der Triumph in Luca Gauricos Gesicht erschien ihm unangemessen, das wirre Zeug, das er von sich gegeben hatte, wenig hilfreich. »Natürlich werde ich noch eine junge Frau kennenlernen, vermutlich sogar mehrere: meine Schwiegertöchter. Und, so hoffe ich, auch Enkelinnen.«

Gaurico machte eine Geste, als wollte er ihn auf sein Sitzkissen zurückdrücken, doch Alessandro schob den Astrologen entschieden zur Seite. »Man wartet auf mich, mehr Zeit kann ich Euch leider nicht opfern. Aber es wird ja nicht unser letztes Treffen sein.«

»O Eminenz, heute habe ich meinen erleuchteten Tag, hinter mir liegt die Nacht der Erkenntnis, dies begreife ich erst jetzt richtig, wir müssen unbedingt ... wir schauen in die Zukunft ...«

»Ein andermal, lieber Maestro.«

Alessandro schob den Astrologen aus seinem Studio und überließ ihn seinem Sekretär, der ihn zum Ausgang begleiten sollte. Zugleich winkte er seinem Kammerdiener, ließ sich den Purpurrock glattstreichen und den Hut reichen, eilte die Treppe hinunter in den Hof und bestieg dort den bereits geschmückten Hengst. Ein Stallbursche in einem lilienbestickten Wams sollte das Pferd im Gewühl der Menge führen, auch der Majordomus und der Kammerdiener trugen Wappen, drei Männer seiner persönlichen Leibwache folgten ihnen mit dem Banner der Farnese.

Auf dem kleinen Platz vor seinem Palazzo empfing ihn strahlendes Licht. Die Menschen drängelten sich jetzt bereits, und vom Campo de’ Fiori hörte er das Brausen einer großen Menschenmenge. Als er den Befehl gab, den Weg über die Via Giulia zum Vatikan zu wählen, hörte er Pierluigi ihm vom Innern des Palazzos »Zeig’s ihnen, Papà!« nachrufen. Nein, Pierluigi wollte er jetzt nicht mehr sehen, und so gab er dem Pferd die Sporen.

Die zahlreichen Menschen in allen Straßen und Gassen zwangen den Stallburschen, den Hengst fest am Halfter zu halten, und die drei Männer der Leibwache mußten häufig den Weg freistoßen. Das gesamte römische Volk, Handwerker, Wasserträger und Taschendiebe, Bettler, kleine Geistliche, Dirnen, dazu jede Menge Pilger, wollten zur Via Triumphalis, um sich rechtzeitig einen Platz zu sichern. Hunderte von Gesichtern zogen an Alessandro vorbei, überall schreiende Menschen, Kinder thronten auf den Schultern ihrer Väter, Mütter versuchten, ihre Töchter beisammenzuhalten oder dem Nächstbesten, der nach ein paar Dukaten aussah, anzudienen. Da und dort bahnte sich einer der römischen Barone seinen Weg durch die Menge, was kaum ohne Stockschläge der Diener abging.

Die Sonne stand unterdessen hoch und schien warm aus einem glasblauen Himmel herab. Es würde ein wahrer Triumphtag werden, die Inbesitznahme der Stadt Rom durch den neugewählten Papst, die Leo X. Medici nicht auf Ostern, den Auferstehungstag Christi, gelegt hatte, sondern auf den Jahrestag der Schlacht von Ravenna, dieser so blutigen und tragischen Schlacht zwischen dem Heer des Franzosenkönigs Louis XII. und den venezianischen wie päpstlichen Truppen, die eine schwere Niederlage hatten einstecken müssen. Gedacht war dieses Datum als demonstrativer Hinweis auf Leos zukünftige Friedenspolitik. Alessandro wünschte ihm aus ganzem Herzen Glück und Erfolg. Wenn es Leo gelänge, den nun nahezu zwanzig Jahre währenden Kampf des französischen Königs und des Kaisers um die Herrschaft in Mailand und Neapel, um die Vorherrschaft in ganz Italien zu einem friedlichen Ausgleich zu bringen, würde man ihn noch in ferner Zukunft preisen.

Das Geschrei und Gedränge wurde immer heftiger. Obwohl der Stallbursche sich mühte, den Hengst ruhig zu halten, wieherte er laut und drohte hochzusteigen. Die Bettlerinnen ließen sich nicht abschrecken und streckten Alessandro auffordernd die Hände entgegen. Üblicherweise ritt er nie durch die Stadt, ohne Almosen zu geben, doch heute war ein besonderer Tag, an dem ohnehin allerlei Köstlichkeiten verteilt wurden, dazu Wein und natürlich üppige Mengen harter Münzen. Leo würde es sich nicht nehmen lassen, seinen Ruf als freigebiger Mann zu festigen. Jeder Römer erwartete von ihm Brot und Spiele, Feste und Geschenke. Der legendäre Reichtum der Medici sollte nun ganz Rom zugute kommen, nicht nur den als raffgierig und raffiniert verschrienen Toskanern.

Mehrere junge Frauen berührten Alessandros Kardinalssoutane, sogar seine Füße, das Fell seines Pferdes. Ihr Aufzug ließ erahnen, daß es sich um Straßendirnen handelte. Manche trugen einen Ausschnitt, aus dem im Gewühl die Brüste purzelten. Da gab es natürlich Geschrei und Gelächter. Ihre Haare trugen sie offen, sie fielen der einen oder anderen bis auf ihr Hinterteil. Und wie jung sie waren! Schwarzhaarig, mit Kohleaugen, vermutlich Sizilianerinnen oder Spanierinnen, von denen es in Rom wimmelte, gerade unter den käuflichen Frauen.

Ruppig drängten seine Männer sie zur Seite, er dagegen winkte ihnen zu und deutete einen Segen an. Die eine oder andere bekreuzigte sich. Ein kleines Mädchen, das bescheiden im Hintergrund stand und nur schaute, winkte ihm, freundlich wie ein unschuldiges Bauernkind.

Alessandro hatte nur einen kurzen Blick erhascht, kam jetzt ein wenig rascher vorwärts, drehte sich noch einmal um.

Das Mädchen war verschwunden.

Kapitel 5

Rom, Via Triumphalis – Palazzo Medici ~ 11. April 1513

Die Straßen und Plätze Roms waren voller Menschen.

Fünf starke Männer mit Lilienwappen auf Brust und Rücken schützten Silvia und ihre Begleiter, und da Waffentragen an diesem Tag streng verboten war, gebärdeten sie sich besonders finster. Silvia ging voran, halb neben ihr, mit einem durchsichtigen Schleier vor dem Antlitz, ihre Schwägerin, hinter ihnen, eingerahmt von den Männern, Costanza und, halb versetzt, Pierluigi.

Kaum waren sie auf dem Campo de’ Fiori angelangt, wurden sie von den Menschenmassen hin und her geschoben und konnten sich vor lauter Lärm nur mühsam miteinander verständigen. Bettler streckten ihnen die Hände entgegen, zupften sogar an Silvias und Giulias schwerer Brokatkleidung, Wasserträger und Verkäufer von Brot und Süßigkeiten brüllten in die Menge, Kinder kreischten mit ihren Müttern und Großmüttern um die Wette, und immer wieder sah man Männer mit Fäusten aufeinander losgehen. Natürlich erscholl überall »palle, palle!«, der Schlachtruf der Medici.

Die Mitte der Via Triumphalis wurde bereits durch Gruppen von sbirren freigehalten, aber bei Angehörigen der großen Familien Roms, die nur schauen wollten, bevor sie in einem der Paläste verschwanden, machte man eine Ausnahme. An den Rändern der Straße war ohnehin kein Durchkommen mehr.

Silvia atmete tief durch. Endlich ein wenig mehr Luft und die Möglichkeit, zu bewundern, was alles aufgeboten worden war, um Papst Leo X. einen würdigen Empfang zu bereiten. Natürlich sah man überall die Medici-Wappen mit den sechs palle-Kugeln hängen, daneben Fahnen, Wappen, Teppiche und Gemälde mit Figuren der antiken Mythologie und gelegentlich auch mit christlichen Motiven, wobei selbst die Jungfrau Maria an Venus oder Minerva, der Gekreuzigte an Apollo erinnerte und Gottvater dem blitzeschleudernden Jupiter ähnelte. Girlanden aus Lorbeer und Frühlingsblumen verbanden die Fenster und umspielten die Gemälde. Wer Statuen sein eigen nannte, hatte sie vor die Portale oder auf die Balkone gestellt: Von dort sollten Bacchus und Venus, Merkur und Ganymed den Löwenpapst begrüßen, heilige Jungfrauen winkten als halbnackte Nymphen oder ganz nackte Sibyllen, und zwischen ihnen hatten die besten Skriptoren der Stadt Sinnsprüche gemalt: Immer wieder Mars fuit und Cypria semper ero. Wer des Lateinischen kundig war, wußte, daß hier der Kriegsgott verabschiedet werden sollte zugunsten einer immerwährenden Herrschaft der Liebesgöttin.

Silvia bestaunte all den antiken, ja heidnischen Prunk, warf zwischendurch einen Blick auf Giulia und ihre Kinder. Pierluigi stapfte mit finsterer Miene zwischen den Leibwächtern voran, ohne nach links und rechts zu schauen, Costanza dagegen betrachtete mit leuchtenden Augen die Wunderwerke der Kunst. Schwägerin Giulia schob immer wieder den Schleier vom Gesicht, um besser sehen zu können: Ihre Augen schwammen in Wehmut und Erinnerung an bessere Tage. Gelegentlich zog sie ein Seidentüchlein aus ihrem Ausschnitt und tupfte sich vorsichtig die Wangen trocken.

»Woran denkst du?« Silvia hatte sich zu ihr gebeugt, damit Giulia sie besser verstehen könne.

Ein knapper Blick belehrte sie, daß Silvia ihre Gedanken hätte erraten sollen. »Was war ich noch jung und schön, als mein Rodrigo vor über zwanzig Jahren diesen Weg hier entlangritt. Damals war ich seine Venus, und fast jede Nacht bewies er mir, wie sehr er mich begehrte.« Sie reckte sich, und für einen kurzen Augenblick konnte man wieder la bella Giulia unter der Schminke erahnen, ohne Falten und Doppelkinn.

Statt einer Antwort berührte Silvia sie nur verständnisvoll am Arm.

»Ohne mich wäre Alessandro nie Kardinal geworden, ihr alle verdankt mir euren Aufstieg. Wenn Alessandro einmal Papst werden sollte, dann allein, weil ich mich von einem alten Lustgreis ...«

»Das wissen wir doch«, unterbrach sie Silvia mit einem leicht besorgten Blick auf ihre Kinder.

Giulia hatte nur geschluckt. »... habe tausendmal bespringen lassen.« Ihre letzten Worten klangen bitter.

›Hast du es nicht genossen?‹ wollte Silvia einwenden, unterließ gleichwohl ihren Einwurf, um Giulia nicht zu kränken.

Je mehr sie sich dem Rione di Ponte und dem Bankenviertel näherten, desto mehr nahm der Straßenschmuck zu, und ein mit antiken Götterfiguren geschmückter Triumphbogen folgte dem anderen.

»Diese Göttin muß Raffaello gemalt haben«, rief Giulia aus, nicht ohne Neid in der Stimme auf ein Gemälde zeigend. »Und weißt du, wer Modell gestanden hat?« Ein spöttisches Lachen begleitete ihre Worte.

Silvia schaute abermals warnend auf die Kinder, von denen allerdings nur Costanza neugierig zuhörte. Pierluigi ahmte wie ein hampelnder Hanswurst den lyraspielenden Apollo nach.

»Francesca, Chigis neue Lieblingskurtisane, fast noch ein Kind.« Giulia beugte sich zu Silvia. »Er soll sich sogar in sie verliebt haben! Hat ihr die Heirat versprochen! Der geldsackschwere Gockel! Macht sich nur lächerlich.«

»Sei nicht so zynisch«, antwortete Silvia so leise, wie der Lärm es erlaubte. »Sie ist wirklich eine schöne junge Frau und soll klug sein.«

»Schönheit vergeht, dein üppiger Hintern wird welk, Klugheit läßt dich trübsinnig werden, und schließlich löst dich eine Jüngere ab. Francesca hat Imperia ausgestochen, so wie ich die alte Vettel Vannozza bei meinem Rodrigo ausgestochen habe!« Ein verkniffener Triumph ließ ihre kräftig geschminkten Lippen sehr alt aussehen.

»Ach Giulia!« Silvia nahm ihre Jugendfreundin kurz in den Arm. »Jeder hat seine Zeit, und im Alter kann man sich an seinen Kindern und Enkeln freuen – und Novellen schreiben.«

Der tote Paolo, sein märtyrerhaft erleuchtetes Gesicht, stand Silvia wieder vor Augen, und sie konnte die Tränen nicht unterdrücken.

»Ja, du mit deinen Kindern und Novellen!« rief Giulia aus, mußte dann aber wohl ebenfalls an Paolos Schicksal denken, erschrak regelrecht, drückte Silvias Hand an ihre Brust. »Laß uns jetzt endlich zu den Medici gehen, bald blasen die Fanfaren.« Sie griff Costanzas Hand und stürmte los.

Es war schwierig, sich vor dem Palazzo Medici durch die Menge zu kämpfen, die ununterbrochen »Leo, Leo! Palle, palle!« schrie und zugleich heftig dem Wein zusprach. Als endlich das Portal durchschritten war, empfing Silvia ein flackernder und rußender Kerzen- und Fackelwald. Reich gekleidete Bedienstete eilten hektisch über Gänge und Treppen. Die Leibwächter mußten im Innenhof bleiben, wurden dort allerdings reichlich mit Ochsen am Spieß und toskanischem Wein versorgt. Giulia ließ sich rasch noch ihr Kleid und den Umhang zurechtstreichen, ein paar vorwitzige Locken unter das Haarnetz drücken und das Diadem richten.

Kaum hatten sie die Treppe zum piano nobile hinter sich, wurden sie mit ausgestreckten Armen und schrillen Begeisterungsrufen von Alfonsina, der Schwägerin des neuen Papstes, begrüßt. Piero de’ Medicis Witwe durfte die Hausherrin spielen, da all die entscheidenden Medici-Männer im Festzug des Papstes ihren Platz einnahmen und nur Frauen und Kinder zurückgeblieben waren.

Giulia hatte sich vorgedrängt und wurde von Alfonsina als erste in den Arm genommen. Deren Übelkeit erregendes Duftwasser stach Silvia bereits in die Nase: Es roch faulig-süß und paßte überhaupt nicht zu dem Raubvogelgesicht der Witwe, die gern Schwarz trug, dazu grelles Rot und beißendes Grün.

»Dein Gemahl reitet sicher mit den neapolitanischen Baronen zu Ehren unseres neugewählten Leo, liebste Giulia«, krächzte Alfonsina. Bevor Giulia ihr mitteilen konnte, daß er im heimatlichen Neapel geblieben sei, schob sie nach: »Du bist verführerischer denn je, Bellissima, selbst unser Leo wird sich vor deiner Schönheit in acht nehmen müssen.« Sie schickte ein schrilles Gelächter hinterher, hatte sich bereits Silvia zugewandt, die nun ihre Umarmung ertragen mußte. »Du mit so vielen Kindern Gesegnete«, krächzte sie ihr ins Ohr, hielt sie dann ein Stückchen von sich weg, um ihren Leib betrachten zu können. »Bist du wieder schwanger? Unser Freund Alessandro läßt ja nichts aus, um seinem Namen und Geschlecht eine rosige Zukunft zu ermöglichen.«

Silvia fühlte kein Bedürfnis, ihr zu antworten. Alfonsina war unterdessen dabei, Costanza am Kinn zu kitzeln und sie zu den anderen Kindern zu schicken. Pierluigi hatte sich bereits davongeschlichen, weil er den fünf Jahre älteren Giovanni de’ Medici Popolano entdeckt hatte, den Sohn der vor vier Jahren verstorbenen Caterina Sforza.

Im mit Schmuck und Blumen überladenen Empfangs- und Ballsaal des Palazzos stieß Silvia auf das Schwesterntrio des neuen Papstes, alle mit ihren jüngsten Kindern. Die Jungen sollten offensichtlich die Kirchenlaufbahn einschlagen, waren selbst im Alter von zehn oder zwölf bereits wie Prälaten gekleidet.

Unter einer Apollo-Statue balgten sich zwei kleine Jungen, etwa drei Jahre alt. Als Silvia neugierig nach ihnen schaute, erläuterte Alfonsina, die ihren Blick beobachtet hatte: »Zwei unserer jüngsten Bastarde, Ippolito und der unverkennbare Alessandro, von uns nur il Moro genannt.« Mit Verachtung schaute sie auf das Kind, das mit Kraushaar und wulstigen Lippen an einen kleinen Affen erinnerte und soeben dabei war, Ippolito ein Beinchen zu stellen. »Ein ziemlich unverträglicher Charakter, wie ihr seht«, fuhr Alfonsina fort, »Vetter Giulios Ausrutscher, also, um es genau zu sagen, der Bastard eines Bastards. Vetter Giulio tut zwar immer so, als sei Alessandro sein Neffe, und er hat sich auch selbst fälschlicherweise legitimieren lassen – na ja, jede Familie hat ihre Fehlentwicklungen.« Die Verachtung in Mimik und Stimme vertiefte sich. »Bastarde werden selten etwas, selbst wenn man sie legitimiert.« Sie ließ ihren Blick über Pierluigi und den Caterina-Sforza-Sproß Giovanni gleiten, und ein hohnlächelnder Zug umspielte ihren Mund.

Silvia hätte am liebsten vor ihr ausgespuckt. Zugleich bemühte sie sich, das dünkelhafte Gefasel dieser angeheirateten Medici aus dem ebenso dünkelhaften wie fruchtbaren Geschlecht der Orsini zu überhören, denn es richtete sich unverkennbar gegen sie selbst und ihre Kinder: Silvia war nur Konkubine eines Kardinals, und ihre Kinder waren auch nichts anderes als Bastarde.

Giulia hatte sich mittlerweile davongestohlen und einen Platz am Fenster erobert, winkte Costanza herbei und drängte mit ihrem üppigen Hinterteil eins der Medici-Mädchen so geschickt zur Seite, daß ihre Nichte einen Platz fand und die beiden einen hervorragenden Ausguck fanden. Pierluigi schaute bewundernd zu dem fünfzehnjährigen Giovanni auf, der sich bereits jetzt durch die Statur eines jungen Condottiere auszeichnete und heftig gestikulierend mit seinen Cousinen scherzte.

Endlich gelang es Silvia, sich zu Giulia ans Fenster zu stellen. Costanza wollte ihr Platz machen, aber Silvia blieb lieber hinter ihr stehen. Das dissonante Durcheinander der Geräusche, insbesondere Alfonsinas schrille Stimme, schmerzte in den Ohren.

»Eine ehrgeizige Hexe, diese Alfonsina«, sagte Giulia, nicht einmal besonders gedämpft, »und häßlich wie die meisten Orsini. Ich brauche nur an meinen einäugigen Orso zu denken. Erinnerst du dich noch an ihn, Silvia?«

Silvia nickte, nicht ohne den Finger auf die Lippen zu legen.

»Die Vogelscheuche kann mir gestohlen bleiben.«

Costanza mußte grinsen, während Silvia »Nicht so laut!« flüsterte.

»Laß mein süßes Nichtchen nur ja keinen Orsini heiraten«, fuhr Giulia ungehemmt fort. »Oder Pierluigi eine der fettsteißigen Trampel aus dieser Familie.«

Silvia schaute betont aus dem Fenster, als höre sie nicht zu.

»Aber ich weiß ja, daß Alessandro bereits Stefano Colonna für eure Hübsche ausgesucht hat.«

Silvia schaute noch betonter aus dem Fenster, obwohl es nichts Neues zu sehen gab.

»Mamma, stimmt das?« In Costanzas Gesicht standen Überraschung und Erschrecken.

»Du bist noch zu jung.«

Giulia lachte auf. »Ist das eine Antwort auf eine berechtigte Frage?«

Costanza ließ Silvia gar nicht zu Worte kommen. »Ich will aber nicht jemanden heiraten, den ich nicht kenne, schon gar nicht einen Einäugigen, wie Tante Giulia.«

Giulias Lachen wurde schrill.

»Du wirst tun, was dein Vater sagt. Außerdem ist Stefano nicht einäugig, sondern durchaus ansehnlich.« Silvia wollte streng klingen, aber sie merkte selbst, wie unsicher sie wirkte.

Alfonsinas fauliger Geruch stach Silvia erneut in die Nase, und tatsächlich stand die selbsternannte Hausherrin neben ihr. Diesmal schaute Giulia so intensiv nach draußen, als würde Papst Leo alleine auf einem Elefanten über die Via Triumphalis trampeln.

»Hast du meine unschuldige Nichte Maria mit dem Caterina-Sforza-Bastard zusammenstehen gesehen?« Silvia drehte den Kopf. Alfonsina sprach weiter, ohne auf eine Antwort zu warten. Ihre spitze Nase hackte immer wieder nickend nach vorne. »Auch mein verblichener Piero, Gott sei seiner armen Herrscherseele gnädig, war der Ansicht, daß Bastarde draußen bleiben müssen, sonst verdirbt das Blut. Dieser Giovanni Popolano Sforza treibt sich jetzt bereits wie ein Alter in Hurenhäusern herum und hat sich den morbo gallico geholt. Costanza, mein Herzchen, höre weg! Und er prügelt sich mit jedem hergelaufenen Trunkenbold, hat bereits mit elf Jahren einen Kumpanen erstochen. Sogar meinem Lorenzo schlug er ohne Grund die Nase blutig, obwohl Lorenzo sechs Jahre älter ist. Man hätte ihn dafür aus dem Lande jagen müssen.«

Ohne eine Antwort abzuwarten, segelte sie davon, denn ihre Tochter hatte sich zu Giovanni und Pierluigi gesellt. »Clarice!« hörte Silvia sie gellen, »komm zu mir! Wir müssen uns auf dem Balkon zeigen!«

Kapitel 6

Rom, Palazzo Medici ~ 11. April 1513

Vom Ponte Sant’ Angelo klangen Fanfarenklänge herüber, und man hörte Pferdegetrappel. Alles drängte sich an die Fenster und auf die Balkone und begrüßte applaudierend den Festzug, der sich mit zweihundert Lanzenreitern und der päpstlichen Dienerschaft näherte. Es folgten Musiker in leuchtendem Weiß, Rot und Grün. Posaunen schmetterten so laut, daß selbst der Begeisterungslärm der Zuschauer übertönt wurde, Pfeifer schrillten, bis die Ohren schmerzten, und Trommler schufen ein kriegerisches Getöse.

Costanza war begeistert. All diese kostbaren Kostüme, der Schmuck der Fahnen, die schönen jungen Männer! Die Vorsteher der Stadtbezirke winkten hoch, die Alfonsina-Krähe hob gnädig ihre Hand. Es folgten die Banner der Stadt Rom und der Universität, dann die des päpstlichen capitano generale und des gonfaloniere.

Die Medici drängten noch dichter an die Fenster, winkten und schrien, als Giulio de’ Medici, der Vetter des Papstes und Johanniterprior, vorüberritt, mit linker Hand eine rotseidene Fahne mit weißem Kreuz haltend.

»Er sieht deutlich besser aus als der dickliche Leo«, sagte Tante Giulia zur Mutter. »Aber ich habe gehört, daß er leicht schielt.«

Die Mutter überging den Hinweis auf das Schielen. »Leo wird Giulio bereits in den nächsten Tagen zum Erzbischof von Florenz ernennen, deutete Alessandro an, er soll mit Leos jüngstem Bruder die Heimatstadt verwalten.«

»Meinst du, Giulio ist der kommende Mann? Vielleicht sogar der nächste Papst, noch vor unserem Alessandro?«

Costanza betrachtete genauer Giulio de’ Medici, der auf einem schlanken Rappen ritt, hörte aber nicht mehr hin, was die Mutter und Tante Giulia zu kommentieren hatten, denn im Haus entstand erneut ein Rufen und Winken. Unter ihnen ritten nun die Vertreter des römischen und florentinischen Adels, darunter mehrere Medici und Orsini, die Vertreter der italienischen Städte und Herzogtümer, die Gesandten von Kaiser und französischem König.

Alfonsina fiel fast vom Balkon, als ihr hochgeschossener Lorenzo auf seinem Pferd vorbeitänzelte. Neben ihr winkten die Papstschwestern ihren Söhnen zu, kamen aber nicht recht zum Zuge.

Costanza kicherte noch über das übertriebene Theater, das die Medici-Krähe aufführte, als ihr Blick auf den in schwarzem Samt gekleideten Mann fiel, der neben Alfonsinas Sohn Lorenzo ritt.

»Schau, Francesco Maria, der Herzog von Urbino, in Trauer!« rief Tante Giulia der Mutter ins Ohr. »Er weiß, was er dem verstorbenen Papst Julius, seinem Onkel, zu verdanken hat. Das ist ein Mann, bei ihm könnte selbst ich ein letztes Mal schwach werden.«

Costanza war erstarrt, und zugleich fuhr ein Hitzeschub durch ihren Körper. Dieser schwarze Ritter ohne Rüstung, sicherlich nicht älter als Anfang zwanzig, saß kerzengerade auf seinem goldbetreßten Rappen, in einer stolzen, aber keineswegs steifen Haltung. Er drehte nun leicht sein Gesicht in ihre Richtung, und sie meinte sogar die Trauer erkennen zu können, die ihn schmerzte. Sie verstand ihn, wenn er um seinen geliebten Onkel trauerte, sie trauerte ja auch um ihren kleinen Bruder – der Gedanke an Paolo ließ sie noch mehr erstarren. Vor lauter Menschen und Trubel hatte sie an Paolos Tod nicht mehr gedacht, jetzt fiel er ihr wieder ein – und mit ihm die Schuld, die sie trug.

Obwohl sie gar nicht richtig schuldig war.

Der wahre Schuldige war Pierluigi. Mußte Pierluigi sein.

Sie schaute sich kurz um, ob sie ihn in dem Gewühl der Medici entdecken konnte, fand ihn aber nicht. Mutter und Tante Giulia winkten freundlich nach unten, winkten immer heftiger, denn jetzt erschien der vatikanische Hofstaat mit dem vergoldeten Kreuz und dem Sakramentstabernakel. Obwohl bald ihr Vater auftauchen mußte, folgten Costanzas Augen gebannt dem Herzog von Urbino, der in unnachahmlich lässigem Stolz neben diesem schlaksigen Lorenzo ritt, der auf seinem Schimmel hockte wie ein schlappes Gestell.

»Wohin schaust du, Kind?«

Costanza zuckte erschrocken zusammen. Sie war so in Gedanken gewesen, so überwältigt von dem Gefühl, das sie noch immer in Schüben erhitzte, daß sie ihre Mutter wie blöde anstarrte.

»Willst du deinem Vater nicht zuwinken?«

Und tatsächlich, unter ihnen erschienen nach den Äbten, Bischöfen und Erzbischöfen die Kardinäle. Ein Farbenspiel in Rot, Violett und Purpur, die Mitren der Bischöfe blinkten vor Gold und Edelsteinen, die Pferde waren mit weißem Damast bedeckt.

»Was für ein herrlicher Anblick!« rief Tante Giulia. »O Gott, man möchte noch einmal jung sein.« Sie nahm Costanza in den Arm, küßte sie, gab auch der Mutter einen Kuß und winkte dann dem Vater zu, der kurz hochschaute und ernst zurückwinkte.

»Ich weiß, was er fühlt«, sagte die Mutter. »Warum mußte uns der Herrgott so strafen ...«

Die Zuschauermenge auf der Straße rief nun laut: »Farnese, Farnese!« Costanza beugte sich weit über die Brüstung, bis ihre Mutter sie mit einer ängstlichen Ermahnung an ihrem Gürtel zurückzog. Jetzt hörte man sogar, wie manche »Farnese, Papa!« schrien. Bevor Costanza zur Geiernase Alfonsina hinüberspähen konnte, sah sie, wie ein junger Mann aus dem Portal stürmte, sich durch die begeisterte Menge rangelte – es war Pierluigi, der, beim Pferd seines Vaters angekommen, den Stallburschen unsanft wegstieß und das Pferd am Halfter nahm.

Der Vater reagierte unwillig, rief ihm etwas zu, was man natürlich nicht verstehen konnte, und ließ seinen Sohn dann gewähren.

Schon marschierte unter Trommelgedröhn die Schweizergarde heran, ein Meer an bunten Wimpeln und Mützen, geschlitzten mehrfarbigen Wämsern, die Hellebarden in der Sonne glitzernd und gleißend – und da, da erschien endlich der Heilige Vater auf seinem türkischen Schimmel. Beschattet von einem Baldachin, hockte er schwitzend auf seinem Pferd, die von Gold und Edelsteinen schwere Tiara war ihm in die Stirn gerutscht. Er versuchte immer wieder, sich zu einer majestätischen Haltung zu zwingen, blies die Pausbacken auf, segnete das Volk, wischte sich den Schweiß aus der Stirn.

»Leo, Leo! Palle, palle!« riefen die Menschen auf der Straße, riefen die Männer, Frauen und Kinder aus dem Medici-Palazzo, und am lautesten schrillte Alfonsina.

Hinter dem Papst marschierten mehrere seiner Kämmerer, die Münzen unters Volk streuten. Costanza schaute genauer hin, wollte zuerst nicht glauben, was sie sah. Es waren keine billigen Kupfermünzen, nein, Silber und Gold!

»Das fängt ja gut an«, mühte sich Tante Giulia, an die Mutter gewandt, das Geschrei der Menge zu übertönen. »Rodrigo erwartete für jedes Goldstück und jeden Edelstein eine Gegenleistung, unser Leo verteilt, als würde er Dukaten scheißen.«

»Aber Giulia, was für ein Wort!«

»Habe ich nicht recht? Dabei hat Leo doch so Schmerzen beim Scheißen.« Sie fand ihre Bemerkung witzig und lachte.

»Giulia!«

»Der Kirchenschatz wird bald leer sein.«

Costanza versuchte, einen letzten Blick auf den Papst zu werfen, dem mehrere hundert Berittene folgten und schließlich das Volk. Es war ein unglaubliches Getümmel. Immer wieder sah man Männer und Frauen aufeinander einschlagen, um sich die Münzen zu entreißen, sogar Kinder wurden niedergetrampelt und blieben, bedeckt von ihren verzweifelt jammernden Müttern, auf dem Pflaster liegen. Doch niemand kümmerte sich um sie.

Kapitel 7

Rom, Via Triumphalis – Palazzo Farnese ~ 12. April 1513

Als Alessandro den jungen Mann sah, der aus der Zuschauermenge zu ihm stürzte, dachte er einen Augenblick lang, auf ihn sollte ein Mordattentat verübt werden – doch bevor er reagieren konnte, erkannte er Pierluigi, seinen Ältesten, der unbedingt sein Pferd führen wollte. Zuerst drängte es Alessandro, ihn wegzuscheuchen, doch dann ließ er ihn gewähren. Es galt, an diesem Tag alles, was auffiel, zu vermeiden.

So ritt er, beklatscht und umjubelt von all den Zuschauern, umgeben von seinen Kardinalskollegen, langsam und zunehmend ermüdet, die Via Triumphalis entlang.

Pierluigi stolzierte neben dem Kopf des Pferdes und winkte stolz grinsend in die Menge.

Die Stunden zogen sich hin, und Alessandros Gedanken schweiften zurück zur Krönung Leos, die er hatte vornehmen dürfen – eine Auszeichnung, die darauf hinwies, daß man ihn für den nächsten Papst hielt. Er hatte die jetzige Wahl nicht ernsthaft angestrebt – noch nicht! Man mußte seine Chancen realistisch einschätzen. Als Anhänger des verblichenen Julius II. und vor allem als von Borgia berufener Kardinal Gonella wurde er von einer Reihe der Kardinäle schräg angesehen. Gonella