7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

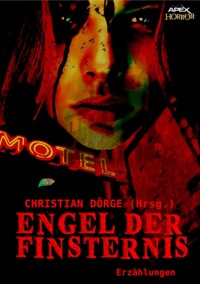

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

20 internationale Spitzen-Autoren und -Autorinnen, vereint in einer Horror-Anthologie der Extra-Klasse (zusammengestellt und herausgegeben von Christian Dörge): Ray Bradbury, William F. Nolan, Kathe Koja, Joseph Payne Brennan, Stephen R. Donaldson, Robert E. Howard, Alan Ryan, Stefan Franck, Robert Bloch, Inka Mareila, Ramsey Campbell, John Coyne, Michael Bishop, Lewis Shiner, David Morrell, Thomas Wawerka, Tanith Lee, Robert Grant, Eric van Lustbader und Christian Dörge.

ENGEL DER FINSTERNIS - Band 8 der Reihe APEX HORROR!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

CHRISTIAN DÖRGE (HRSG.)

Engel der Finsternis

Erzählungen

Apex Horror, Band 8

Apex-Verlag

Inhaltsverzeichnis

Das Buch

Ray Bradbury: EIN HERBSTLICHES SPIEL

William F. Nolan: ETWAS SCHEUSSLICHES

Kathe Koja: DER VERWILDERTE GARTEN

Joseph Payne Brennan: CANAVANS HINTERHOF

Stephen R. Donaldson: DER TAUSENDFÜSSLER (ALS GOTT DES GEMETZELS)

Robert E. Howard: IM WALD VON VILLEFÈRE

Alan Ryan: TOD DEM OSTERHASEN!

Stefan Franck: EIN KLEINES EXPERIMENT

Robert Bloch: IN DER GUMMIZELLE

Inka Mareila: MR. TROUBLE

Ramsey Campbell: DER SUNSHINE-CLUB

John Coyne: DER VERRÜCKTE CHINESE

Michael Bishop: SCHLITTENHUNDE

Lewis Shiner: DER KREIS

David Morrell: DIE SCHREIBMASCHINE

Thomas Wawerka: IM SCHLOSS

Tanith Lee: NUNC DIMITTIS

Robert Grant: HALLOWEEN GIRL

Eric van Lustbader: ENGEL DER FINSTERNIS

Christian Dörge: UNRUHE

Einzelnachweise

Das Buch

20 internationale Spitzen-Autoren und -Autorinnen, vereint in einer Horror-Anthologie der Extra-Klasse (zusammengestellt und herausgegeben von Christian Dörge): Ray Bradbury, William F. Nolan, Kathe Koja, Joseph Payne Brennan, Stephen R. Donaldson, Robert E. Howard, Alan Ryan, Stefan Franck, Robert Bloch, Inka Mareila, Ramsey Campbell, John Coyne, Michael Bishop, Lewis Shiner, David Morrell, Thomas Wawerka, Tanith Lee, Robert Grant, Eric van Lustbader und Christian Dörge.

ENGEL DER FINSTERNIS - Band 8 der Reihe APEX HORROR!

Ray Bradbury:

EIN HERBSTLICHES SPIEL

Er legte den Revolver in die Kommodenschublade zurück und schloss sie.

Nein, nicht so. Louise würde so nicht leiden. Sie wäre tot, und es wäre vorbei, und sie wurde nicht leiden. Vor allem war es wichtig, dass sich die Sache in die Länge zog. Psychisch hinzog. Aber wie das Leiden verlängern? Wie - zunächst einmal - es überhaupt herbeiführen? Jedenfalls... auf überlegte Weise?

Der Mann, der vor dem Schlafzimmerspiegel stand, steckte sorgfältig seine Manschettenknöpfe zusammen. Er hielt lange genug inne, um die Kinder unten auf der Straße vorbeirennen zu hören, außerhalb dieses warmen zweistöckigen Hauses; die Kinder-ähnlich grauen Mäusen, ähnlich dem Laub.

Am Lärmen der Kinder konnte man den Kalendertag erkennen. An ihrem Geschrei konnte man diesen Abend erkennen. Man erkannte, dass es sehr spät war im Jahr.

Oktober.

Der letzte Tag im Oktober, weiße Knochenmasken und ausgeschnittene Kürbisse und der Geruch von heruntergetropftem Kerzenwachs.

Nein.

Die Dinge waren seit geraumer Zeit nicht mehr im Lot. Und der Oktober half da auch nicht. Wenn überhaupt, verschlimmerte er die Angelegenheit nur noch. Er rückte seine schwarze Fliege zurecht. Wenn jetzt Frühling wäre, nickte er seinem Spiegelbild langsam, ruhig und empfindungslos zu, dann könnte es noch eine Chance geben. Aber heute Nacht ging die ganze Welt in Flammen unter. Kein Grünen des Frühlings war spürbar, keine frühlingshafte Frische, keines seiner Versprechen.

Von der Diele waren leise laufende Schritte zu vernehmen. »Das ist Marion«, sagte er zu sich, »Meine Kleine. Die ganze achtjährige stille Person. Nie ein Wort. Nur ihre leuchtenden grauen Augen und ihr fragender kleiner Mund.« Seine Tochter war den ganzen Abend mal draußen, mal drinnen gewesen, hatte dabei die verschiedensten Masken anprobiert und ihn gefragt, welche die erschreckendste, die furchtbarste sei.

Sie hatten sich schließlich beide für das Skelettkostüm entschieden. Es war wirklich schrecklich! Da mussten die Leute ja einfach vor Schreck was in ihren Beutel fallen lassen!

Wieder begegnete er seinem eigenen langen, gedankenvollen und grüblerischen Blick im Spiegel. Er hatte den Oktober nie gemocht. Seit der Zeit nicht mehr, als er vor vielen Jahren vor dem Haus seiner Großmutter im Herbstlaub lag und den Wind hörte und die kahlen Bäume sah. Das hatte ihn zum Weinen gebracht, ohne jeden Grund. Und jedes Jahr kehrte ein wenig von dieser Traurigkeit zu ihm zurück. Jedesmal wieder verging sie mit dem Frühling.

Aber heute Abend war es anders. Ein herbstliches Gefühl, das eine Million Jahre andauern würde, machte sich breit.

Es würde keinen Frühling mehr geben.

Er hatte den ganzen Abend in aller Stille geweint. Nichts davon, nicht einmal eine Andeutung war auf seinem Gesicht zu sehen. Alles war irgendwo verborgen, aber es wollte nicht aufhören.

Reicher, Sirup-artiger Bonbongeruch erfüllte das geschäftige Haus. Louise hatte Äpfel karamellisiert und zum Trocknen ausgelegt, riesige Schalen frischer Bowle waren angesetzt, an jeder Tür hingen an Schnüren Äpfel aufgereiht, aus jedem kalten Fenster starrten ausgehöhlte, ausgeschnittene Kürbisse aus dreieckigen Augen. In der Mitte des Wohnzimmers standen eine Wanne mit Wasser und daneben ein Sack voller Äpfel, die darauf warteten, aus der Wanne gefischt zu werden. Nur noch der Auslöser, die hereinströmenden Kinder, fehlten, um das Apfelspiel beginnen zu lassen, die aufgereihten Äpfel in den überfüllten Türen zum Schwingen zu bringen, die Bonbons verschwinden, die Flure von Schrecken oder Entzücken - egal, welches von beiden - widerhallen zu lassen.

Nun umfing die Stille der Vorbereitung das Haus.

Und noch ein klein wenig mehr als das.

Louise war es gelungen, in jedem anderen Raum zu sein als dort, in welchem er sich heute aufhielt. Das war ihre ach so feinfühlige Art anzudeuten: Schau, ich, schau nur, wie beschäftigt ich bin. So beschäftigt, dass es immer irgendetwas in einem anderen Raum zu tun gibt, wenn du in ein Zimmer kommst, in dem ich gerade bin! Schau nur, wie ich herumwirble!

Eine Zeitlang hatte er sich ein kleines Spielchen mit ihr erlaubt, ein gemeines, kindisches Spiel. Wenn sie in der Küche war, kam er auch in die Küche und sagte: »Ich möchte ein Glas Wasser.« Einen Augenblick später, während er im Stehen das Wasser trank und sie sich wie eine kristallene Hexe über das Karamellgebräu beugte, das wie in einem vorgeschichtlichen Kessel auf dem Herd vor sich hin brodelte und blubberte, sagte sie: »Oh, ich muss die Kerzen in den Kürbissen am Fenster anzünden!« Und sie eilte ins Wohnzimmer, um die Kürbisse durch den Lichtschein zum Lächeln zu bringen.

Und er folgte ihr lächelnd: »Ich muss meine Pfeife holen...«

»Oh, der Apfelwein!«, hatte sie ausgerufen und war ins Esszimmer gelaufen.

»Ich sehe schon nach dem Apfelwein«, hatte ich gesagt. Aber als er ihr zu folgen

versuchte, lief sie ins Badezimmer und sperrte die Tür zu.

Er stand vor der Badezimmertür, lachte unheimlich und ohne ersichtlichen Grund mit der erkalteten Pfeife im Mund, und dann, dieses Spiels zwar müde, aber dennoch unerbittlich, wartete er noch fünf Minuten. Kein Ton km aus dem Bad. Und um ihr jegliche Freude an dem Wissen zu verderben, dass er draußen wartete, langsam nervös und gereizt werdend, fuhr er unvermittelt herum und ging die Treppe fröhlich pfeifend hinauf.

Oben angekommen, hatte er gewartet. Endlich hatte er gehört, wie die Badezimmertür entriegelt wurde, und sie war herausgekommen, und das Leben unten hatte wieder begonnen, wie das Leben in einem Dschungel wieder beginnen muss, sobald der Schrecken vorüber ist und die Antilopen wieder zu ihrer Quelle zurückkehren.

Nun, als er seine Fliege zurechtrückte und seinen dunklen Mantel anzog, war vom Flur ein Rascheln wie von Mäusen zu hören. Marion erschien in der Tür, in ihrer Verkleidung ganz wie ein Skelett.

»Wie seh' ich aus, Papa?«

»Großartig!«

Unter der Maske schaute blondes Haar hervor. Aus ihren ausgeschnittenen Löchern lächelten kleine blaue Augen... Er seufzte. Marion und Louise, die beiden stillen Ankläger seiner Manneskraft, seiner dunklen Macht. Welche Hexenkunst hatte Louise zu Diensten gestanden, die sich das Dunkel eines dunklen Mannes nutzbar machte und die dunkelbraunen Augen und das pechschwarze Haar immer weiter bleichte und das Kind in ihrem Bauch auswusch und ausbleichte, während der ganzen Zeit von seiner Zeugung bis zu seiner Geburt, als blonde, blauäugige, rotbackige Marion? Manchmal argwöhnte er, dass Louise das Kind geistig - also vollkommen unkörperlich - empfangen hatte in der unbefleckten Empfängnis eines Geistes und eines Körpers voller Verachtung. Als scharfen Tadel seiner Person hatte sie ein Kind nach ihrem eigenen Bilde hervorgebracht, und - wie, um all das zu krönen - hatte sie den Arzt irgendwie in ihren Bann geschlagen, so dass er den Kopf schüttelte und sagte: »Tut mir leid, Mr. Wilder, Ihre Frau kann kein Kind mehr bekommen. Es ist unwiderruflich das letzte...«

»Und ich wollte einen Jungen«, hatte Mich damals vor acht Jahren gesagt.

Fast beugte er sich jetzt hinab, um Marion in den Arm zu nehmen, Marion in ihrer Totenkopfmaske. Er empfand ein unerklärliches Aufwallen von Mitleid für sie, weil sie niemals die Liebe eines Vaters empfangen hatte, nur die erdrückende, besitzergreifende Liebe einer lieblosen Mutter. Aber am meisten bemitleidete er sich selbst, weil er ihm irgendwie nicht gelungen war, das Beste aus einer schlechten Geburt gemacht, sich seiner Tochter um ihrer selbst willen erfreut zu haben, ohne Rücksicht darauf, dass sie nicht dunkel und nicht ein Sohn und nicht so wie er war. An irgendeinem Punkt hatte er seine Chance verpasst. Selbst wenn alles andere genauso gewesen wäre, wie es nun einmal war, hätte er das Kind geliebt. Aber Louise hatte sowieso kein Kind gewollt, Von vornherein nicht. Sie war bei dem Gedanken an die Geburt zurückgeschreckt. Er hatte ihr das Kind aufgezwungen, und von dieser Nacht an hatte Louise das ganze Jahr bis zur Qual der Geburt in einem anderen Teil des Hauses gewohnt. Sie hatte erwartet, an dem Kind zu sterben, das ihr aufgezwungen worden war. Es war sehr einfach für Louise gewesen, diesen Ehemann zu hassen, der sich so sehnlich einen Sohn wünschte, dass er sogar seine einzige Frau dem Tode überantwortete.

Aber - Louise überlebte. Und zwar triumphal!

Ihre Augen waren kalt an dem Tag, an dem er ins Krankenhaus kam. Ich lebe, sagten sie. Und ich habe eine blonde Tochter! Schau her! Und als er eine Hand aussteckte, um sie zu berühren, wandte sich die Mutter weg, um sich mit ihrem neugeborenen, rosigen Töchterchen zu verschwören - weg von dem dunklen Mörder, der ihr Gewalt angetan hatte. Alles war so wundervoll ironisch gewesen. Seine Selbstsucht verdiente es nicht anders.

Aber nun war wieder Oktober. Es hatte schon andere Oktober davor gegeben, und wenn er an den langen Winter dachte, war er jedes Jahr wieder von Schrecken erfüllt gewesen, sobald er an die endlosen Monate dachte, in denen er bei wahnsinnigem Schneefall in das Haus eingemauert war, monatelang gefangen mit einer Frau und einem Kind, die ihn beide nicht liebten.

In den acht Jahren hatte es auch Momente des Aufatmens gegeben. Im Frühling und im Sommer war man im Freien, ging spazieren, machte Picknicks; das waren verzweifelte Lösungen für das verzweifelte Problem eines gehassten Mannes.

Aber mit dem Nahen des Winters wurden die Wanderungen und Picknicks und Fluchtversuche - wie auch das Laub der Bäume - immer spärlicher. Das Leben stand plötzlich - wie ein Baum - kahl da; die Früchte waren gepflückt, der Saft zurück in die Erde geflossen, Sicher, man lud Leute ein, aber im Winter mit seinen Schneestürmen und seinen Unannehmlichkeiten war es nicht leicht, Leute ins Haus zu locken.

Einmal war er schlau genug gewesen, für eine Reise nach Florida zu sparen. Sie waren nach Süden gefahren. Er war im Freien spazieren gegangen.

Aber jetzt, als der achte Winter nahte, wusste er, dass er schließlich am Ende angekommen war. Er konnte diesen Winter einfach nicht mehr durchstehen. Eine Säure hatte sich in seinem Inneren abgelöst, hatte sich über die Jahre hinweg durch die aufeinanderfolgenden Schichten gefressen, und nun - heute Abend - würde sie endlich die Bestie in ihm befreien, und alles wäre vorbei.

Unten klingelte jemand wie wild. Louise, die schon im Flur war, ging nachsehen. Marion rannte ohne ein Wort hinunter, um die ersten Gäste zu begrüßen. Das gab Geschrei und große Ausgelassenheit.

Er ging bis ans Ende der Treppe hinauf.

Louise war unten und nahm die Garderobe der Gäste entgegen. Sie war geradezu makellos groß und schlank und blond und lachte auf die Kinder herab, die gerade gekommen waren.

Er hielt inne. Was hatte all das zu bedeuten? Waren das die Jahre? Die Langeweile des Lebens? Ab welchem Punkt war es schiefgelaufen? Sicherlich nicht nur bei der Geburt des Kindes. Aber sie stellte ein Sinnbild all ihrer Spannungen dar, das glaubte er jedenfalls. Seine Eifersüchteleien und seine Misserfolge im Beruf und der ganze andere Mist. Warum drehte er sich nicht einfach um, packte seine Koffer und ging?

Nein.

Nicht, ohne Louise ebenso tief zu verletzen, wie sie ihn verletzt hatte. So einfach war das. Eine Scheidung würde sie überhaupt nicht treffen. Sie würde nur das Ende gefühlloser Unentschiedenheit bedeuten. Wenn er sich vorstellte, dass ihr die Scheidung in irgendeiner Weise Genugtuung verschaffen könnte, wurde er den Rest seines Lebens mit ihr verheiratet bleiben, aus verfluchtem Trotz. Nein, er musste sie verletzen. Sich vielleicht eine Möglichkeit ausdenken, ihr Marion wegzunehmen - ganz legal.

Ja.

Das war's. Das würde sie am tiefsten treffen. Ihr Marion wegzunehmen.

»Hallo, ihr da unten!« Er ging die Treppe hinunter, strahlend.

Louise schaute nicht auf.

»Tag, Mr. Wilder!«

Die Kinder riefen und winkten, als er herunterkam.

Um zehn Uhr hatte es schließlich aufgehört zu läuten, die Äpfel, die an den Türen aufgehängt gewesen waren, waren abgebissen, die rosigen Kindergesichter nach dem Apfelspiel trockengewischt, Servietten mit Karamell und Bowle verschmiert, und er, der Ehegatte, hatte mit liebenswürdiger Tüchtigkeit das Heft in die Hand genommen. Er nahm Louise die Party wirklich aus der Hand. Er lief herum und sprach dabei mit den zwanzig Kindern und den zwölf Eltern, die sich jetzt hier aufhielten, und schon ein bisschen lustig waren von dem Apfelwein mit Schuss, den er speziell für sie angesetzt hatte. Er leitete all die an Halloween üblichen Spiele und noch ein paar mehr unter schallendem Gelächter. Dann, im Schein des Lichtes aus den dreieckigen Augen der Kürbisse rief er: »Still, folgt mir!« und ging auf Zehenspitzen zum Keller.

Die Eltern, die sich am äußeren Rand des kostümierten Aufruhrs aufhielten, tauschten Bemerkungen aus, nickten dabei dem geschickten Ehemann zu und sprachen mit der glücklichen Gattin. Wie gut er doch mit Kindern zurechtkam, sagten sie.

Die Kinder drängelten sich kreischend um den Ehemann.

»Der Keller!«, rief er. »Das Grab der Hexe!«

Noch mehr Gekreische.

Er tat so, als schaudere er. »Lasst alle Hoffnung fahren, ihr, die ihr hier hereintretet!«

Die Eltern lachten in sich hinein.

Nacheinander glitten die Kinder eine Rutsche hinunter, die Mich aus Tischplatten zusammengebastelt hatte - hinein in den dunklen Keller. Er zischte und rief ihnen grausige Dinge nach. Ein wundervolles Wehklagen erfüllte das dunkle, nur durch die Kürbisse erhellte Haus. Alle sprachen auf einmal. Alle außer Marion. Sie hatte der Party still beigewohnt und nach Möglichkeit kein Wort gesagt; alles spielte sich in ihrem Inneren ab, die ganze Aufregung und die ganze Freude. Was für ein kleiner Troll, dachte er. Mit geschlossenem Mund und glänzenden Augen hatte sie ihre eigene Party fasziniert beobachtet, als ob man ihr ein paar Schlangen vor die Füße geworfen hätte.

Nun waren die Eltern an der Reihe. Lachend und widerstrebend glitten sie die kurze Schräge hinunter, tobend, während die kleine Marion dabeistand, weil sie immer alles sehen, immer die letzte sein wollte. Louise rutschte ohne seine Hilfe hinunter. Er machte Anstalten, ihr zu helfen, aber sie war verschwunden, bevor er sich überhaupt gebückt hatte.

Der obere Teil des Hauses lag leer und still im Kerzenschein.

Marion stand bei der Rutsche. »Auf geht's«, sagte er und hob sie hoch.

Sie saßen in einem großen Kreis im Keller. Wärme entströmte dem entfernten runden Heizkessel. Die Stühle standen in einer langen Reihe an jeder Wand, zwanzig kreischende Kinder, dazwischen zwölf hin und her rutschende Verwandte und Louise ganz unten am anderen Ende. Mich oben an diesem Ende, nahe der Treppe. Er schaute angestrengt, konnte aber nichts sehen. Sie hatten sich alle zu ihren Stühlen vorgetastet und gepackt, was ihnen in dem wilden Durcheinander gerade in die Finger kam. Das ganze Programm sollte von nun an im Dunkeln ablaufen, mit ihm als Spielleiter. Nur noch das Herumirren eines Kindes, der Geruch feuchten Zements und das Geräusch des Windes draußen im Oktoberhimmel waren wahrzunehmen.

»Jetzt!«, rief der Ehemann im dunklen Keller. »Still!«

Alle ließen sich nieder.

Es war pechschwarz in dem Raum. Kein Licht, kein Schein, kein glänzendes Auge mehr.

Ein Kratzen an einem Topf, ein metallenes Rasseln.

»Die Hex' ist tot«, hob der Ehemann an.

»Iiiiiii!«, antworteten die Kinder.

»Die Hex' ist tot, man hat sie getötet, und hier ist das Messer, mit dem man sie getötet hat...«

Er reichte das Messer weiter. Es wanderte von Hand zu Hand, den Kreis weiter und herum, von Kichern und kleinen spitzen Schreien und Bemerkungen der Erwachsenen begleitet.

»Die Hex' ist tot, und dies ist ihr Kopf«, flüsterte der Ehemann und überreichte seinem Nachbarn einen Gegenstand.

»Oh, ich weiß, wie das Spiel geht«, rief irgendein Kind glücklich in der Dunkelheit. »Er holt alte Hühnchen-Innereien aus dem Gefrierfach und gibt sie dann herum und sagt: Das sind ihre Innereien! Und dann macht er einen Kopf aus Ton, und den gibt er als ihren Kopf weiter und einen Suppenknochen als ihren Arm. Und er nimmt eine Murmel und sagt: Das ist ihr Auge! Und er nimmt ein paar Maiskörner und sagt: Das sind ihre Zähne! Und er nimmt einen Plumpudding und

gibt den herum und sagt: Das ist ihr Magen! Ich weiß, wie das Spiel gespielt wird.«

»Sei still, du verdirbst alles«, sagte ein Mädchen.

»Die Hex' kam zu Schaden, und dies ist ihr Arm«, sagte Mich.

» Iiiiiii!«

Die Gegenstände wurden wie heiße Kartoffeln im Kreis weiter und immer weitergereicht. Einige Kinder kreischten, wollten sie nicht berühren. Einige stürzten von ihren Stühlen weg in die Mitte des Kellers und blieben dort, bis die grausigen Gegenstände an ihrem Platz vorbei und an das nächste Kind weitergereicht waren.

»Ach, das sind doch nur Hühnchen-Innereien«, spottete ein Junge.

»Komm zurück, Helen!«

Von einer Hand zur nächsten, kleine spitze Schreie, so gingen die Gegenstände die Reihe hinunter, hinunter, und immer neue folgten.

»Die Hex' ist zerhackt, und dies ist ihr Herz«, sagte der Ehemann.

Sechs oder sieben Gegenstände bewegten sich gleichzeitig durch die lachende, zitternde Dunkelheit.

Louises Stimme wurde laut: »Hab' keine Angst, Marion; es ist bloß ein Spiel!«

Marion sagte nichts.

»Marion?«, fragte Louise. »Hast du Angst?«

Marion sprach nicht.

»Es ist alles in Ordnung mit ihr«, sagte der Ehemann. »Sie hat keine Angst.«

Immer weiter und weiter, die Gegenstände, das Kreischen, die Ausgelassenheit. Der Herbstwind seufzte um das Haus. Und er, der Ehemann, stand am Kopfende des dunklen Kellers, teilte, begleitet von Beschwörungsformeln, die Gegenstände aus.

»Marion?«, fragte Louise wieder, ganz vom anderen Ende des Kellers.

Alles redete.

»Marion?«, rief Louise.

Alles wurde still.

»Marion, antworte mir. Hast du Angst?«

Marion antwortete nicht.

Der Ehemann stand dort am Fuße der Kellertreppe.

Louise rief: »Marion, bist du da?«

Keine Antwort. Es war still im Raum.

»Wo ist Marion?«, rief Louise.

»Sie war hier«, sagte ein Junge.

»Vielleicht ist sie oben.«

»Marion!«

Keine Antwort. Es war still.

Louise rief aus: »Marion, Marion!«

»Macht das Licht an«, sagte einer der Erwachsenen.

Die Gegenstände wanderten nicht mehr weiter. Die Kinder und Erwachsenen saßen mit den Einzelteilen der Hexe in der Hand.

»Nein«, presste Louise mühsam hervor. Ihr Stuhl verursachte ein wildes, scharrendes Geräusch im Dunkeln. »Nein. Macht das Licht nicht an, macht das Licht nicht an, oh, Gott, Gott, Gott, macht es bitte nicht an, bitte, macht das Licht nicht an; nein, tut es nicht!« Jetzt schrie Louise. Der ganze Keller erstarrte bei dem Schrei.

Niemand rührte sich.

Alle saßen in dem dunklen Keller, plötzlich erstarrt mitten in diesem herbstlichen Spiel; der Wind blies draußen, peitschte das Haus, der Geruch von Kürbissen und Äpfeln erfüllte den Raum zusammen mit dem der Gegenstände in ihren Händen, als ein Junge rief: »Ich geh' rauf und schaue nach!« Und er rannte voller Hoffnung hinauf und hinaus, rund um das Haus, viermal rund um das Haus, und rief dabei immer wieder: »Marion, Marion, Marion!« und kam schließlich langsam die Treppe in den wartenden, schwer atmenden Keller hinunter und sagte in die Dunkelheit: »Ich kann sie nicht finden.«

Dann... schaltete irgendein Verrückter das Licht an.

William F. Nolan:

ETWAS SCHEUSSLICHES

»Hast du dich schon geduscht, Janey?«

Mutters Stimme schwebte von unten herauf, durch das Treppenhaus; so leise, dass sie die Worte kaum verstehen konnte.

Der Ruf kam jetzt lauter, bestimmter. »Janey! Antworte mir gefälligst!«

Sie erhob sich vom Bett, reckte und streckte sich, ging in den Flur hinaus und trat an die Brüstung, wo ihre Mutter sie hören konnte. »Ich hab' gelesen.«

»Aber ich habe dir doch gesagt, dass Onkel Gus uns heute besuchen kommt.«

»Ich hasse ihn«, sagte Janey leise.

»Du sprichst wieder so leise, dass ich dich nicht verstehen kann.« Frustration. Ärger und Frustration. »Komm sofort runter.«

Janey war die Treppe hinuntergegangen. Sie konnte ihre Mutter nur undeutlich erkennen, weil Tränen in ihren Augen standen. Sie begann zu blinzeln.

Janeys Mutter war eine großgewachsene, keineswegs schlanke, wohlriechende Frau in einem seidenen Sommerkleid.

Mom macht sich immer so schön, wenn Onkel Gus kommt.

»Warum weinst du?« Aus dem Ärger war so etwas wie Mitleid geworden.

»Darum.«

»Warum?«

»Weil ich Onkel Gus nicht sehen will...«

»Aber er liebt dich heiß und innig. Er kommt einzig und allein, um dich zu sehen...«

»Nein, das tut er nicht«, sagte das kleine Mädchen. Sie rieb sich mit der Faust über das Kinn. »Er liebt mich nicht, und er kommt auch nicht, um mich zu sehen. Er kommt, weil er sich von Daddy Geld holen will...«

Ihre Mutter war schockiert. »Wie kannst du nur so frech sein!«

»Aber es ist doch wahr. Sag', dass es wahr ist...«

»Dein Onkel Gus ist kriegsversehrt. Er kann keine richtige Arbeit ausüben. Wir helfen ihm, so gut es geht.«

»Er hat mich nie gemocht«, sagte Janey. »Er findet, ich bin zu laut. Außerdem verbietet er mir immer mit Whiskers zu spielen, während er hier ist...«

»Das ist doch nur, weil er Angst vor Katzen hat. Er ist Katzen nicht gewohnt, weißt du. Er mag nichts, was ein Fell hat...«

Die Frau strich Janey über das Haar. Haare wie Gold. »Erinnerst du dich noch an das letzte Weihnachtsfest, als du ihn so heftig mit der Maus erschreckt hast?«

»Mit Pete, meinst du...«

»Du hast ihn mit einer Maus erschreckt.«

»Pete war ein lieber Kerl«, stellte Janey fest. »Und er mochte Onkel Gus genauso wenig wie ich...«

»Mäuse unterscheiden nicht zwischen Menschen, die sie mögen oder nicht mögen. Dazu fehlt ihnen die Intelligenz...«

Stur schüttelte Janey den Kopf. »Peter war sehr intelligent. Ich konnte den Käse verstecken, wo ich wollte, er hat ihn immer gefunden.«

»Das ist kein Beweis für Intelligenz, sondern für einen guten Geruchssinn«, sagte Janeys Mutter. »Aber wir vertrödeln hier unsere Zeit. Lauf jetzt nach oben, und dusch' dich. Und dann ziehst du dein schönes neues Kleid an, das mit den roten Punkten...«

»Das sind keine roten Punkte - es sind Erdbeeren. Es ist ein Erdbeermuster...«

»Also schön, es ist ein Erdbeermuster. Und jetzt tu, was ich dir gesagt habe. Gus wird gleich hier sein, und ich möchte, dass mein Bruder stolz auf seine kleine Nichte ist.«

Mit gesenktem Kopf ging Janey die Treppe hinauf.

»Ich werde Vater nicht verraten, dass du wieder getrödelt hast«, hörte sie ihre Mutter sagen. Die Stimme wurde leiser, mit jeder Stufe, die sie bezwang. »Ich werde ihm sagen, du hättest verschlafen.«

»Es ist mir gleich, was du Vater sagst«, murmelte Janey. Die Worte verloren sich im Flur. Sie war im ersten Stock angekommen und ging auf ihre Zimmertür zu.

Vater glaubte alles, was Mutter sagte. Das war schon immer so gewesen. Manchmal sagte Mutter auch die Wahrheit. Zum Beispiel was das Verschlafen anging. Es war schwer, vom Nachmittagsschlaf wieder aufzuwachen. Weil ich Schlafen hasse. Ebenso wie sie Broccoli hasste, in die Form kleiner Tiere gepresste Vitaminpillen, den Zahnarzt und die Berg-und-Talbahn auf dem Rummelplatz.

Onkel Gus hatte sie im vergangenen Sommer auf solch eine Berg-und-Talbahn mitgenommen, sogar auf eine ziemlich gefährliche, und Taney hatte sich nach der Fahrt übergeben müssen. Es machte ihm Spaß, sie zu ärgern und ihr Angst zu machen. Mom hatte ja keine Ahnung, wie oft Onkel Gus sie schon in Angst und Schrecken versetzt hatte. Auch nicht, wie oft er sie irgendwohin genommen hatte, wo es ihr überhaupt nicht gefiel.

Mom ließ sie bei Onkel Gus und dann ging sie einkaufen. Wenn Janey etwas hasste, dann war es jenes dunkle, alte Haus. Onkel Gus wusste, dass ihr die Dunkelheit Angst machte. Er hatte die Angewohnheit, das Licht auszumachen, und

dann setzte er sich zu ihr und erzählte ihr mit seiner öligen Stimme Geistergeschichten, Geschichten, in denen sich fürchterliche Dinge ereigneten. Manchmal bekam sie solche Angst, dass sie in Tränen ausbrach.

Dann lächelte er.

»Gus, ich freue mich so, dass du kommst!«

»Tag, Schwesterherz...«

»Komm rein. Jim pusselt noch im Garten herum, Ich habe ein schönes Essen vorbereitet. Truthahn. Außerdem habe ich Maisbrot gebacken.«

»Und wo ist meine Lieblingsnichte?«

»Janey wird jeden Augenblick runterkommen. Sie zieht ihr neues Kleid an für dich...«

»Das ist ja eine wunderschöne Überraschung.«

Sie beobachtete die beiden vom ersten Stock her. Sie hatte sich auf den Bauch gelegt, so dass Onkel Gus und ihre Mutter sie nicht sehen konnten. Es ekelte sie an, wie Onkel Gus ihre Mutter umarmte. Jedes Mal machte er das, als wären seit dem letzten Besuch Jahre vergangen. Wieso erkannte Mom nicht, wie böse Onkel Gus war? Die Kinder in der Schule hatten gleich am ersten Tag gemerkt, dass er ein böser Mensch war. Kinder kennen sich da aus. Zum Beispiel wussten sie, dass auch Mr. Kruger, der alte Geographielehrer, zu den bösen Menschen gehörte. Dieser Mann ließ Janey nachsitzen, wenn sie ihre Hausaufgaben nicht machte. Alle Kinder waren sich darin einig, dass Mr. Kruger unmöglich war. Warum taten sich Erwachsene so schwer, derartige Dinge zu durchschauen?

Janey schob sich ins Dunkel des Korridors zurück. Sie stand auf. Es war jetzt wirklich Zeit zum Runtergehen. Sie hatte sich nicht umgezogen. Wahrscheinlich würde ihr Mutter deswegen den Hintern versohlen, sobald Onkel Gus gegangen war, aber das war die Sache wert. Sie erschauderte bei dem Gedanken, dass sie je für Onkel Gus ein neues Kleid tragen sollte.

»Da kommt ja meine kleine Prinzessin!« Onkel Gus hatte sie brüsk in die Luft gehoben. Sie wusste, er tat das, damit sie schwindlig wurde. Er wusste, dass sie es hasste, aufgehoben und im Kreis herumgeschleudert zu werden. Er stellte sie auf den Boden zurück und sah sie aus seinen großen, grausamen Augen an. »Und wo ist das wunderschöne Kleid, von dem mir deine Mutter erzählt hat?«

»Das Kleid hat Falten«, sagte Janey, den Blick auf den Teppich gerichtet.

Ihre Mutter war empört. »Das ist nicht wahr, mein kleines Fräulein, und du weißt es! Ich habe das Kleid heute früh selbst gebügelt, es ist makellos.« Sie deutete nach oben. »Du gehst jetzt auf dein Zimmer und ziehst dich um...«

»Nicht doch, Maggie«, wiegelte Gus ab. »Sie soll bleiben, wie sie ist. Sie sieht hübsch aus. Lasst uns jetzt zusammen essen...« Er ließ die Knöchel seiner Hand an ihrem Magen entlangfahren. »Ich wette, du bist schon halbtot vor Hunger. Es gibt Truthahn!«

Er tat, als ob er stillvergnügt in sich hineinlachte. Doch damit konnte er Janey nicht täuschen. Sie wusste genau, wenn jemand richtig lachte oder wenn er nur so tat. Mom und Dad schienen keinen Unterschied zu erkennen.

Ihre Mutter seufzte. Sie wandte sich Gus zu und lächelte. »Also gut, diesmal lass ich es ihr durchgehen. Aber ich finde wirklich, du verwöhnst sie...«

»Unsinn. Janey und ich mögen uns einfach.« Er starrte die Kleine an. »Das stimmt doch, oder?«

Das Essen war eine einzige Qual.

Janey ließ ihre Kartoffeln unangerührt. An der Scheibe Truthahn, die ihr die Mutter auf den Teller gelegt hatte, schnippelte sie herum, ohne dass ein Bissen zum Munde fand. Es hatte ihr noch nie Spaß gemacht, in Gegenwart ihres Onkels zu essen. Was ihren Vater anging, so schien er auch diesmal kaum Notiz von ihr zu nehmen. Er hatte auch nicht bemerkt, dass sie ihre Alltagssachen trug. Ihre Kleidung, darum kümmerte sich Mutter. Vater hatte irgendwo irgendeine Arbeit. Janey hatte nie herauskriegen können, um was es sich handelte. Sie sah nur, dass er jeden Morgen losfuhr und erst in der Dunkelheit heimkehrte, und sie wusste, dass er genügend Geld verdiente, um Onkel Gus etwas abzugeben.

Heute war Sonntag, und so war Vater zu Hause geblieben. Erst ging er mit seiner dicken Zeitung im Wohnzimmer umher. Später kamen dann das Wagenwaschen und der Garten dran. Das Gras musste geschnitten werden, Vaters Sonntag war immer der gleiche.

Ob Dad mich liebt? Bei Mom bin ich mir sicher, auch wenn sie mich manchmal verhaut, hinterher nimmt sie mich dann wieder in den Arm. Dad hat mich noch nie in den Arm genommen. Er kauft mir Eiskrem, und samstags geht er mit mir ins Kino, aber ich glaube nicht, dass er mich liebt.

Deshalb würde sie ihm auch nicht die Wahrheit über Onkel Gus sagen. Er würde ihr sowieso nicht zuhören.

Und Mutter würde sie nicht verstehen.

Nach dem Essen nahm Onkel Gus seine kleine Nichte an der Hand und führte sie in den Hof. Er setzte sie auf die Schaukel und stellte sich vor sie.

»Ich wette, das neue Kleid ist hässlich«, sagte er kalt.

»Nein, es ist schön!«

Es gefiel ihm, dass sie sich ärgerte. Er lehnte sich zu ihr und brachte seinen Mund an ihr Ohr. »Soll ich dir ein Geheimnis verraten?«

Janey schüttelte den Kopf. »Ich möchte jetzt zu Mom. Mir gefällt's nicht im Hof.«

Sie war von der Schaukel gerutscht und wollte weglaufen, aber er fing sie und setzte sie auf die Schaukel zurück. »Du hörst zu, wenn ich mit dir rede!« Seine Augen glitzerten. »Ich werde dir jetzt ein Geheimnis verraten. Es hat mit dir zu tun...«

»Also gut...«

Er grinste. »Da ist etwas in dir...«

»Was heißt das, Onkel Gus?«

»Da ist etwas in deinem Bauch. Ein Lebewesen.«

»Was sagst du da?« Ungläubig schaute sie ihn an.

»In deinem Bauch lebt ein Tier. Es isst mit, wenn du isst. Es atmet mit, wenn du atmest, und es sieht mit deinen Augen.«

Er zog ihren Kopf zu sich heran. »Mach deinen Mund auf, Janey, damit ich mir das Wesen einmal näher ansehen kann...«

»Nein, ich will nicht...« Sie versuchte sich ihm zu entwinden, aber er war zu stark für sie. »Du lügst. Du erzählst mir Lügen, Onkel Gus!«

»Weit auf!« Er öffnete ihr den Kiefer mit den Fingern seiner rechten Hand. »Sehr schön. Und jetzt wollen wir einmal sehen...« Er stierte in ihre Mundhöhle. »Aha! Ich kann's jetzt deutlich erkennen.«

Sie wich vor ihm zurück. Jetzt hatte sie wirklich Angst.

»Wie sieht das Wesen aus?«

»Furchtbar! Ein bösartiges kleines Geschöpf mit scharfen Zähnen. Eine Ratte, würde ich sagen. Oder ähnlich wie eine Ratte. Lang und grau und fett...«

»Ich habe kein Tier!«

»Aber natürlich hast du das, Janey...« Seine Stimme wurde ölig. »Ich habe die roten Augen doch deutlich gesehen und auch den Rattenschwanz. Das Wesen ist ganz bestimmt in deinem Bauch. Und es ist gefährlich, hörst du? Es ist bösartig...«

Er lachte. Diesmal lachte er wirklich. Onkel Gus genoss die Situation.

Janey wusste, dass er alles darauf anlegte, ihr Angst einzujagen. Die Sache mit dem bösartigen Tier war eine Erfindung. Allerdings, ganz sicher war sie nicht. Vielleicht hatte er wirklich den Schwanz des Tieres in ihrem Rachen erkennen können.

»Haben andere Menschen auch solche - Wesen, die in ihnen leben?«

»Kommt drauf an«, sagte Onkel Gus. »In bösen Menschen leben bösartige Wesen. In netten kleinen Mädchen natürlich nicht...«

»Ich bin ein nettes kleines Mädchen.«

»Nun, das ist deine ganz persönliche Ansicht...« Seine Stimme war weich und unangenehm, »Wenn du wirklich ein nettes kleines Mädchen wärst, dann gäbe es schließlich nicht dieses furchtbare Wesen in deinem Bauch, nicht wahr?«

»Ich glaube dir kein Wort«, sagte Janey. Ihr Atem ging schneller. »Das ist doch gar nicht möglich.«

»Alles ist möglich, wenn die Menschen dran glauben.« Er hatte sich eine lange schwarze Zigarette angesteckt, inhalierte den Rauch und ließ ihn nach einer Weile wieder entweichen. »Hast du schon mal was von Voodoo gehört, Janey?«

Sie schüttelte den Kopf.

»Das funktioniert so. Der Medizinmann hext jemandem einen Fluch an den Hals, und er tut das, indem er eine Nachbildung des Menschen aus Wachs anfertigt und der Wachspuppe eine Nadel ins Herz sticht. Dann versteckt er die Figur im Hause des Menschen, dem er Böses wünscht. Sobald der Mensch die Puppe entdeckt, bekommt er es mit der Angst zu tun. Er erfüllt den Fluch, indem er dran glaubt.«

»Und dann?«

»Dann... hört sein Herz zu schlagen auf. Er stirbt...«

Janey hörte ihr Herz klopfen.

»Du hast Angst, Janey, oder?«

»Ein bisschen.«

»Ich bin sicher, du hast Angst.« Er schmunzelte. »Das ist auch logisch, wo doch dieses Tier in dir steckt...«

»Du bist ein böser, böser Mann«, schrie sie. Die Tränen schossen ihr aus den Augen.

Sie hatte sich von ihm freigemacht und lief ins Haus zurück.

An jenem Abend saß sie in ihrem Bett, ihre Katze an sich gedrückt. Whiskers kam immer erst, wenn es dunkel war. Erlegte sich auf das Tuch zu ihren Füßen und schlief bis in den Tag hinein. Whiskers war eine sorglose, grau-schwarz gemusterte Hauskatze, die keine Unarten hatte. Jedes Mal, wenn Janey ihr über das Fellstrich, begann sie genüsslich zu miauen.

Heute Abend war Whiskers verändert. Die Katze spürte die Spannung, die im Raum hing, sie wusste, wie aufgeregt Janey war. Das Tier zitterte, als Janey ihre Hand fortnahm,

»Onkel Gus hat gelogen, stimmt's?« Die Stimme des kleinen Mädchens verriet ihre Angst, ihre Ungewissheit. »Schau mal...« Sie ergriff das Tier an den Vorderpfoten. »Da ist nichts, oder?«

Sie sperrte den Mund auf, um ihrem Freund zu zeigen, dass es kein Rattenwesen in ihrem Bauch gab. Wenn da wirklich eine Ratte in ihrem Inneren hauste, dann würde Whiskers ganz sicher die Pfote nach ihr ausstrecken, das hatten Katzen so an sich. Aber Whiskers zeigte keine Regung. Die Katze schaute sie aus grünen Augenschlitzen an.

»Ich wusste es ja«, sagte Janey erleichtert. »Wenn ich nicht dran glaube, dass ich ein Wesen in mir habe, dann habe ich auch keins in mir.«

Ihre Spannung wich. Whiskers merkte sofort, dass sich die Sorgen des kleinen Mädchens verflüchtigt hatten. Sie schnurrte. Es war ein angenehmes, regelmäßiges Geräusch, inmitten des großen Hauses.

Alles war wieder gut. In ihrem Leib gab es kein Wesen mit roten Augen. Plötzlich war Janey sehr müde. Es war schon spät, morgen früh musste sie in die Schule gehen.

Sie schlüpfte unter das Laken und schloss die Augen.

Whiskers hatte sein übliches Plätzchen am Fußende eingenommen.

Morgen hatte sie in der Schule etwas zu erzählen.

Der Donnerstag kam, ein Tag, den Janey hasste. Jeden Donnerstag ging Mutter einkaufen. Janey verbrachte den Nachmittag bei Onkel Gus, in seinem Spukhaus, wo immer die Läden geschlossen waren, damit ja keine Sonne hereinkam, in einem Haus, das aus langen, dunklen Korridoren zu bestehen schien. Die Sache begann immer mit einem gemeinsamen Mittagessen.

Diesmal freute sie sich auf das Treffen. Ich habe keine Angst, dachte sie. Dazu gibt es gar keinen Grund. Sie kicherte. Ich werde Spaß haben. Viel Spaß.

Onkel Gus hatte einen Teller mit Suppe vor sie hingestellt, und dann hatte er sich selbst Suppe auf den Teller gefüllt.

»Wie geht's dir so?«, fragte er.

»Gut«, sagte Janey. Sie hielt den Blick auf den Boden gerichtet.

»Dann hast du gewiss Hunger.«

»Ja...«

»Wie schön. Die Suppe wirst du mögen.« Er lächelte. »Ein ganz besonderes Rezept. Probier doch mal.«

Sie nahm einen Löffel.

»Nun?«

»Schmeckt ein bisschen bitter...«

Gus schüttelte abwägend den Kopf, dann führte er den ersten Löffel zum Munde. »Hmmm! Das schmeckt ja vorzüglich...« Er sah sie an. »Weißt du, was das für eine Suppe ist?«

»Nein...«

Er grinste und lehnte sich über den Tisch. »Das ist Eulenaugensuppe. Diese Suppe bereitet man zu aus toten Eulenaugen. Ich habe sie frisch für dich zerstampft, die Augen.«

Sie hielt seinem Blick stand. »Du möchtest doch nur, dass mir schlecht wird. Stimmt's?«

»Um Gottes willen, nein, Janey...« Wieder die ölige Genugtuung in seiner Stimme. »Ich dachte nur, du wüsstest vielleicht gern, was du da isst...«

Janey schob den Teller von sich. »Mir wird nicht schlecht, weil ich dir nicht glaube. Wenn man was nicht glaubt, dann existiert es nicht.«

Gus verzog das Gesicht zu einer düsteren Grimasse. Sie sah ihm zu, wie er seinen Teller auslöffelte.

Janey wusste, welchen Plan er hatte. Sobald das Essen zu Ende war, würde er ihr eine Spukgeschichte erzählen. Aber davor hatte sie keine Angst, weil Onkel Gus das Ende der Mahlzeit gar nicht mehr erleben würde.

Sie räusperte sich. Die Zeit war gekommen, dass sie ihm ihre kleine Überraschung auftischen konnte. »Ich möchte dir etwas erzählen, Onkel Gus...«

»Dann erzähl's mir.« Seine Stimme klang scharf und unfreundlich.

»Ich habe meinen Freundinnen in der Schule von dem Wesen erzählt. Wir haben lange darüber gesprochen, und wir glauben alle ganz fest daran, dass es dieses Wesen gibt. Es hat rote Augen, es hat ein Fell, und es stinkt. Und außerdem hat es sehr scharfe Zähne.«

»Das hat es wirklich«, sagte Gus. Seine Miene hatte sich aufgehellt. »Es handelt sich um ein Wesen, das ständig Hunger hat...«

»Stell dir vor«, sagte Janey. »Das Wesen ist nicht in meinem Bauch, Onkel Gus Es ist in deinem Bauch.«

Er starrte sie feindselig an. »Da gibt's überhaupt nichts zu lachen, du böses, kleines Ding! Du versuchst jetzt wohl, den Spieß umzudrehen. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich...«

Er war aufgestanden. Sein Löffel fiel zu Boden. Sein Gesicht war kreidebleich. Gurgelnde Laute kamen aus seiner Kehle.

»Das Wesen will heraus«, sagte Janey.

Gus war über den Tisch gesunken. Er hielt seine Finger in den Bauch gekrallt. »Ruf sofort einen Arzt!« keuchte er.

»Ein Arzt kann dir nicht mehr helfen«, sagte Janey. »Nichts mehr kann dir helfen...«

Sie folgte ihm, als er den dunklen Gang entlangwankte. Sie knabberte in aller Ruhe an ihrem Apfel, als Gus zu Boden sank. Er lag auf dem Rücken, die Augen weit aufgerissen.

Sie stand über ihm und betrachtete die Stelle unter seinem Hemd, wo sich sein Magen befinden musste.

Eine Schwellung war zu erkennen, eine rasch wachsende Ausbuchtung.

Gus stieß einen Schrei des Entsetzens aus.

Später an jenem Tag hielt Janey ihre Katze an sich gedrückt. Es war still im Haus. Sie spürte, wie das Ohr der Katze zitterte. »Mom hat so geweint«, flüsterte sie. »Es geht ihr wirklich nahe. was mit Onkel Gus passiert ist. Aber dir tut's ja wohl nicht leid um ihn, oder?«

Die Katze antwortete mit einem Gähnen. Ihre scharfen, weißen Zähne waren zu sehen.

»Das dachte ich mir, Whiskers. Du hast ihn ja ebenso wenig gemocht wie ich...«

Sie zog das Tier an sich. »Soll ich dir was verraten, Whiskers?«

Die Katze blinzelte. Sie begann zu schnurren.

»Du kennst doch diesen Mr. Kruger in der Schule... Na ja, ich habe da einen Plan...« Sie lächelte. »Die anderen Mädchen und ich, wir werden morgen mit ihm über das Tier sprechen, das sich in seinem Magen versteckt...«

Janey spürte, wie ihr Schauder der Wonne über den Rücken rieselten. »Etwas Scheußliches.«

Und dann kicherte sie.

Kathe Koja:

DER VERWILDERTE GARTEN

»Ich will nicht gehen«, sagte sie. »Ich werde nicht gehen.«

Geduldig und ruhig, wie er sein wollte, erklärte er es ihr noch einmal; sie hatten es besprochen; sie zog aus. Er hatte bereits ihre Sachen gepackt, fünf große Umzugskartons, und beschriftet; er hatte sein Bestes getan. Kleider an Bügel gehängt und ihren großen Klee-Druck eingewickelt und sorgfältig verschnürt, alles gewissenhaft im Auto verstaut. »Hier«, sagte er. »Hier sind die Schlüssel.«

»Ich will das Auto nicht«, sagte sie. Tränen rannen über ihr Gesicht, aber sie weinte lautlos; ihr Atem veränderte sich nicht; nicht einmal ihr Gesichtsausdruck veränderte sich. Sie stand da, starrte ihn an, mit rollenden Tränen und leeren Händen, die Handflächen nach oben gerichtet, an ihren Seiten. Er küsste sie ungeduldig auf den Mund.

»Du musst gehen.««, sagte er. »Bitte, Anne, wir haben doch alles besprochen. Lass es uns nicht schwerer machen, als es ohnehin ist...« Aber in Wirklichkeit war es gar nicht so schwer, zumindest nicht für ihn. »Bitte.« Und er beugte sich nach vom, aber er küsste sie nicht wieder; ihre Lippen waren unangenehm feucht.

Sie starrte ihn an, sagte nichts. Er wurde ungeduldiger - sogar wütend -, aber nein, er würde auch nichts sagen, er würde sie so behandeln, wie sie ihn behandelte. Er drückte ihr die Autoschlüssel in die Hand, schloss sogar ihre Finger, griff nach seinen eigenen Schlüsseln und verließ das Haus. In einer Stunde würde er wiederkommen und dann musste sie fort sein.

Als er zurückkam, stand der Wagen immer noch in der Einfahrt, aber sie war nirgendwo im Haus zu finden, weder oben, noch im Allzweckraum, nirgendwo. Obwohl er sich dabei ein wenig töricht vorkam, sah er in den Schränken nach, sogar unter dem Bett: nichts. »Anne...« Lauter und lauter rief er nach ihr. »Anne, hör' auf damit. Wo steckst du?« Er wanderte durchs Haus, und durch die großen Küchenfenster entdeckte er eine Bewegung im Garten. Er ließ die Tür laut hinter sich ins Schloss fallen, beschleunigte seine Schritte, und dann sah er sie, blieb so abrupt stehen, als hätte eine gefährliche Feuerzunge nach ihm geleckt.

Sie war auf dem Zaun. Dem schwarzen Zaun, der jetzt alt und schief war, die Hälfte seiner Latten eingebüßt hatte. Sie saß dort, wo das verrottete Holz aufhörte und der nackte Stacheldraht begann, die Beine ausgestreckt, den Kopf leicht nach rechts geneigt. Ihre Arme waren ausgebreitet, als hätte man sie gekreuzigt, und durch das Fleisch ihrer Handgelenke hatte sie irgendwie den rostigen Draht des Zaunes gebohrt, ihn um die Seh- nen gewickelt, ihr Blut verströmt, dick und hell wie eine fremdartige neue Speise, und während er dastand und starrte und starrte, ließ sich eine Fliege auf dem Blut nieder und krabbelte darin hin und her.

Er starrte weiter die Fliege an - es war plötzlich heiß im Garten; es war, als könnte er nicht mehr sehen, oder nur die Hälfte der Szene vor seinen Augen, während die Grenzen seines Blickfelds verschwammen, als würde er ohnmächtig werden - und hin und her krabbelte die Fliege, mit eiligen kleinen, schwarzen Beinen, und er schrie: »Miststück!« und schlug nach der Fliege, und als seine Hand die Wunde traf, gab sie einen ganz leisen Laut von sich, und er zog die Hand zurück und sah das Blut an ihr.

Er sagte etwas zu ihr - etwas wie: Mein Gott, Anne, was zum Teufel - und sie öffnete die Augen und sah ihn träge und irgendwie nachdenklich an, aber mit einer gewissen Distanz, als würde sie ihn jetzt aus einer neuen Perspektive sehen, und eine weitere Fliege landete, und vorsichtiger diesmal verscheuchte er sie, und noch immer sprach sie kein Wort.

»Du musst ins Krankenhaus«, sagte er. »Du blutest; es ist gefährlich, so stark zu bluten.«

Sie ignorierte ihn, schloss die Augen. Ameisen krabbelten über ihre nackten Füße. Sie schien sie nicht zu bemerken, »Anne...« - laut -»...ich rufe jetzt einen Krankenwagen. Ich rufe die Polizei, Anne.«

Die Polizei war nicht besonders hilfsbereit. Er würde Anzeige erstatten müssen, sagten sie, wegen Hausfriedensbruchs, um sie loszuwerden. Sie zeigten mehr Interesse, als er mit vagen, stockenden Sätzen zu erklären anfing, wie genau sie an seinem Zaun hing; und von plötzlicher nervöser Furcht erfüllt legte er auf - vielleicht würden sie denken, er hätte es ihr angetan. Wer wusste denn, was Anne ihnen erzählen würde? Sie war offensichtlich verrückt; um so etwas zu tun, musste man verrückt sein. Er sah aus dem Küchenfenster und stellte fest, dass sie zum Haus blickte; ihre Augen folgten ihm, als er langsam an den Fenstern vorbeiging. Er wusste nicht, was er tun sollte. Er setzte sich ins Wohnzimmer und versuchte über seine weiteren Schritte nachzudenken.

Als die Sonne unterging, wusste er immer noch nicht, was er tun sollte. Er wollte nicht einmal nach draußen gehen, aber er tat es, stand da und sah auf sie hinunter.

»Willst du etwas Wasser? Oder ein Aspirin oder so?«

Und im selben Atemzug, wütend über seine eigenen Worte, die extreme und gefährliche Dummheit der ganzen Situation, schrie er sie an, nannte sie eine blöde, beschissene Idiotin, und ging wieder zurück ins Haus, zitternd, mit zitternden Beinen und Knien, am ganzen Körper zitternd, das Herz in seiner Brust rasend; das Atmen fiel ihm schwer. Sie musste Schmerzen haben. War sie so verrückt, dass sie keine Schmerzen mehr spürte? Vielleicht war es nur eine vorübergehende Sache, eine Vorübergehende Störung; vielleicht würde eine Nacht dort draußen sie wieder zur Vernunft bringen, eine Nacht auf dem kalten Boden.

Am Morgen war sie noch immer da, obwohl sie nicht mehr blutete. Ameisen krabbelten über ihre Beine. Das Blut an ihren Handgelenken war getrocknet. Ihr Gesicht war sehr weiß.

»Anne«, sagte er kopfschüttelnd. Ihre Haare waren feucht, hatten sich zum Teil im Zaun verfangen, und der Puls schlug sichtbar in ihrer Halsschlagader, ein träges Pochen. Sie tat ihm leid; er hasste sie. Er wollte nichts weiter, als dass sie aufstand und verschwand. »Anne, bitte. Du tust dir damit keinen Gefallen. Du schadest dir nur.« Und der Blick, den sie ihm dann zuwarf, war so bedeutungsschwanger, dass er spürte, wie ihm die Röte ins Gesicht stieg; er weigerte sich, mehr zu sagen, wandte sich ab und kehrte ins Haus zurück.

Jemand klopfte an der Vordertür; die Nachbarin, Barbara Sowieso, die Mutter des Zeitungsjungen, dessen Name ihm nicht einfiel. Sie war aufgebracht, wollte wissen, was er wegen der armen Frau dort draußen zu unternehmen gedachte, und mein Gott hier und mein Gott da, und er schrie sie aus den Tiefen seiner Verwirrung und seines Zorns an, befahl ihr, sich von seiner Veranda zu scheren, und wenn sie das zufriedenstellen würde, ja, er hatte sich bereits mit der Polizei in Verbindung gesetzt - vielen Dank auch, aber das alles geht Sie nichts an. Als sie weg war, setzte er sich; plötzlich war ihm ganz benommen zumute; am besten blieb er sitzen, lange Zeit sitzen.

Er wusste nicht, wie, aber er schlief in seinem Sessel ein und erwachte mit kratzendem Hemdkragen, Schweiß auf der Stirn und an der Oberlippe. Er fror. Als er in die Küche ging, um sich etwas Warmes zu trinken zu holen, wanderte sein Blick zu den Fenstern.

Es war unwiderstehlich; er musste hinaussehen.

Sie war noch immer da, gegen den Zaun gesunken, in einer Haltung, die seltsamerweise Spannung verriet. Sie bemerkte ihn; er sah es an der leichten Bewegung ihres Körpers, als seine Gestalt trotz aller Vorsicht in ihr Blickfeld geriet. Er duckte sich, irgendwie beschämt, als wäre er ertappt worden, wie er in ein fremdes Fenster spähte, dann wütend auf sich selbst und, fast im selben Moment, auf sie.

Soll sie doch da sitzen, sagte er sich. Wir werden sehen, wer es als erster satt hat.

Fast zehn Tage vergingen, ehe er einen Arzt rief, einen Freund. Anne hat sich nicht gerührt, er hatte ihre Nähe gemieden, aber selbst seine regelmäßigen Fensterinspektionen zeigten ihm, dass sich die Dinge veränderten; er wollte nichts damit zu tun haben. Nach langem Hin und Her rief er Richard an und erklärte ihm, dass er in sei- nem Haus medizinische Hilfe benötigte; seine vagen Erklärungen verwirrten Richard, der sagte: »Hör zu, wenn jemand krank ist, solltest du sie besser ins Krankenhaus bringen. Es geht doch um sie, oder?«

Ja, sagte er. Aber ich möchte, dass du herkommst, sagte er. Es handelt sich um einen ungewöhnlichen Fall; du wirst wissen, was ich meine, wenn du sie gesehen hast.

Endlich traf Richard ein und er schickte ihn direkt in den Garten, während er vom Fenster aus zusah und ein Glas Eiswasser trank. In weniger als fünf Minuten war Richard zurück, mit rotem Gesicht. Er schlug die Tür laut hinter sich zu.

»Ich weiß nicht, was dort draußen verdammt noch mal vorgeht«, sagte Richard, »aber ich kann dir eins sagen: diese Frau da draußen ist in schlechter Verfassung; ich meine in richtig schlechter Verfassung. Sie hat sich eine Infektion zugezogen, die...«

Nun, sagte er, du bist doch Arzt, oder?

»Ich bin Gynäkologe.« Und Richard schrie jetzt. »Sie gehört in ein Krankenhaus. Das ist kriminell; das ist eine kriminelle Situation. Diese Frau könnte daran sterben.«

Er trank ein wenig von seinem Eiswasser, einen langsamen Schluck, und Richard beugte sich nach vorn und schlug ihm das Glas aus der Hand. »Ich sagte, sie könnte daran sterben, du Arschloch, und ich sage außerdem, wenn sie stirbt, dann ist es deine Schuld.«

»Meine Schuld? Meine Schuld? Wie kann es meine Schuld sein, wenn sie diejenige ist, die...«

Aber Richard stürmte bereits nach draußen, warf die Tür hinter sich zu, war fort. Das Eiswasser bildete eine glänzende Pfütze auf den schokoladenbraunen Fliesen. Er sah aus dem Fenster. Ihre Haltung war unverändert.

Es war eine Art Traum, weniger ein Alptraum, eher eine Erfahrung fast schmerzhafter Verwirrung, und schweißgebadet wachte er auf, ein wenig verängstigt, und knipste die Nachttischlampe an. Es war fast drei. Er schlüpfte in seine Khakijeans und ging barfuß in den Garten, die Taschenlampe warf ein trübes, ein flackerndes Oval aus fahlgelbem Licht über das Gras.

Vielleicht schlief sie.

Er beugte sich tiefer, wollte ihr nicht zu nahe kommen, sich aber vergewissern, und richtete die Lampe auf ihr Gesicht.

Motten krabbelten über ihre Stirn. Bleich wie ihre Haut, eine leuchtende Promenade, und sie gab einen leisen Laut von sich, als sie die Augen öffnete. Unter ihrem rechten Lid war eine Motte. Sie sah tot aus.

Ihr Haar war mit dem Zaun verflochten und die geschwollenen Ringe der Infektion an ihren Handgelenken hatten sich ausgebreitet, eine leichte Schwellung reichte fast bis zu ihren Ellbogen. Ihre Wunden waren verschorft, das getrocknete Blut hatte einen rostigen Ton. Das Gras wirkte jetzt grüner, wucherte über ihre nackten Füße und Knöchel. Als er das Licht auf sie richtete, schien sie es fast zu spüren, denn sie drehte den Kopf, aber nicht fort vom Licht, wie er erwartet hatte, sondern hinein, als wäre es warm und sie kalt.

Zweifellos war sie kalt. Wenn er sie jetzt berührte Er konzentrierte das Licht zu einem dünnen, messingfarbenen Strahl, ließ ihn über ihren Körper wandern, zuerst nervös, dann mit mehr Selbstvertrauen, da sie sich im Licht nur ein wenig, nur so sacht bewegte. Ihr Haar war dunkel wie Wein. Auf ihrem Kleid war Tau.

Er sah sie, wie ihm schien, lange Zeit an, aber als er ins Haus zurückkehrte, stellte er fest, dass es erst Viertel nach drei war.

Sie veränderte sich weiter. Die Infektion verschlimmerte sich und stabilisierte sich dann offenbar; zumindest breitete sie sich nicht weiter aus. Ihre Arme, eine Landschaft aus grünen und hellbraunen Blättern, ihre Brüste und ihre Hüfte vom biegsamen Holz der wuchernden Triebe bedeckt, ihre Kleidung fadenscheiniger und zerlumpter, fleckig nach den Tagen im Freien. Hinter ihrem Kopf wuchsen Blumen hervor, seltsame weiße Blumen, wie ein verzerrter, stilisierter Heiligenschein. Unsere Jungfrau vom Garten. Ihre Füße waren lückenlos grün. Ihre Zehennägel schienen verschwunden zu sein.

Keiner der Nachbarn wollte jetzt noch mit ihm sprechen. Seine Erklärungsversuche, die selbst in seinen eigenen Ohren bizarr klangen, ließen sie noch abweisender reagieren. jeden Tag nach der Arbeit sah er aus den Küchenfenstern; jeden Tag entdeckte er eine neue Veränderung, klein nur, aber erkennbar, Ihm kam der Gedanke, dass er ihr jetzt mehr Aufmerksamkeit schenkte als je zuvor, und in einem Moment des Zoms warf er eine Plane über sie, groß und blau und aus Plastik, ein Überbleibsel von den Bootsferien. Die Plane roch streng. Es kümmerte ihn nicht. Sie roch doch auch, oder? Er deckte sie völlig zu, bis zu den Spitzen ihrer grünen Zehen, überließ sie sich selbst. Er war gerade zwanzig Schritte entfernt, als das Geraschel anfing, lauter und lauter, bis die ganze Plane wie unter einem stärker werdenden Wind flatterte; es war schrecklich, es mitansehen, schrecklich, es mitanhören zu müssen, und noch wütender als zuvor riss er sie weg, starrte ihre geschlossenen Augen und das Spinnennetz in ihrem Ohr an.

Während er dastand, öffnete sich ihr Mund ganz langsam; sie schien sprechen zu wollen. Er blickte genauer hin und sah eine große weiße Blume in ihrem Mund wachsen; der Stängel hatte sich um ihre Zunge gewickelt, die sich leicht bewegte, als versuchte sie, etwas zu sagen.

Er schlug sie, einmal, sehr heftig. Sie bot einen abscheulichen Anblick. Er wollte sie mit der Plane zudecken, hatte aber Angst vor dem erneuten Versuch. Er konnte dieses Geräusch nicht noch einmal ertragen, dieses grausige, raschelnde Geräusch wie das Rascheln von Kakerlaken. Gott, wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, sie schnell zu töten, er würde es tun; er würde es tun, auf der Stelle.

Die weiße Blume zitterte. Eine weitere erblühte langsam wie in einem Zeitrafferfilm, größer als die erste. Ihre Blütenblätter waren von einem strahlenderen Weiß, schwer wie Samt. Sie legte sich auf ihre Unterlippe, und ihr Mund hing leicht nach unten, gab dem Gewicht nach.

Er warf die Plane weg. Er zog die Jalousien in der Küche nach unten und hörte auf, nach der Arbeit nach ihr zu sehen. Er versuchte wieder, über eine Lösung nachzudenken, lag des Nachts im Bett und hoffte, dass sich das Problem irgendwie von selbst erledigen würde.

Nach einem besonders schweren Wolkenbruch, der ihn die ganze Nacht wachhielt, und er fast über das erste Prasseln der Tropfen lachen musste, stürzte er in aller Herrgottsfrühe nach draußen, um nachzusehen, wie ihr die kleine Dusche gefallen hatte. Ihre Füße waren vollständig unter dem Gras verschwunden, ihre Haare hatten sich in Ranken mit Blättern von der Größe ihrer Fäuste verwandelt, ihr offener Mund war ein Garten. Sie war von üppiger Vegetation überwuchert. Er empfand eine kranke und bittere Enttäuschung, riss in kindlichem Trotz eine der Blumen aus ihrem Mund und trampelte sie in das Gras, wo ihre Füße gewesen waren. Während er dastand, kroch das Gras ein merkliches Stück näher.

Gras, das viel zu hoch um sie herum wuchs. Nun, wenn das Gras zu hoch ist, mäht man es, oder? Genau das macht man; man mäht es - und er lachte ein wenig; es war einfach. Eine einfache Idee, und er warf den Rasenmäher an. Er brauchte ein paar Versuche, aber er warf ihn an. Sobald er aus der Garage war, bog er nach links ab, marschierte entschlossen neben der Auffahrt entlang, schob den Rasenmäher vor sich her, hörte sein angenehmes Brummen - bis plötzlich der Boden erzitterte; war es das Vibrieren des Rasenmähers? Er erzitterte wieder, heftiger diesmal - zum Teufel, hier gab es doch keine Erdbeben - und es geschah wieder, heftiger, wieder und wieder, bis er ins Stolpern geriet und schließlich völlig den Boden unter den Füßen verlor, bis er stürzte und mit einem entsetzten Ausruf bemerkte, dass der Rasenmäher immer noch lief, sich ihm brummend näherte, dass die Grashalme in Wellen auf ihn zuliefen. Er warf sich zur Seite, kam unbeholfen hoch, kroch halb auf die sichere, solide Auffahrt. Sobald seine Füße das Gras hinter sich gelassen hatten, kamen die Wellen zum Stillstand. Der Rasenmäher schaltete sich automatisch ab. Er weinte und konnte nichts dagegen tun.

»Was willst du?«, schrie er sie an, mit Tränen auf den Lippen. »Was willst du?«

Oh, das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt; es ist genug. Es reicht.

In der Garage suchte er nach dem Unkrautvernichter, dem Ortho-Zeug, das er gewöhnlich benutzte, dem Herbizid; und der Ausdruck brachte ihn zum Lachen, ein hartes, bellendes Lachen. Er hatte Schwierigkeiten, den Sprühaufsatz anzubringen; das Gewinde wollte nicht halten, und er werkte so verbissen, dass die hastig zusammengemischte, viel zu starke Lösung auf seine Haut spritzte und brannte, wo sie sie berührte. Schließlich warf er in seinem Zom den Sprühaufsatz weg - zum Teufel damit, er würde das Zeug einfach über sie kippen, alles über sie ausgießen.