9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Unterwegs ist Cees Nooteboom sein ganzes Leben lang. Sein Zuhause ist die Welt. Hellwach und phantasievoll sammelt er Begegnungen, Städte und Landschaften und »verzaubert, was immer er berührt« (Arno Widmann). Das Brevier, das Rüdiger Safranski aus den Romanen, Erzählungen, Gedichten und Reiseessays seines langjährigen Freundes zusammengestellt hat, liegt nun zum Buchmesseschwerpunkt Niederlande und Flandern in einer erweiterten Fassung vor, die bis in seine neuesten Publikationen reicht.

Entstanden ist ein Lesebuch für Nooteboom-Fans und -Novizen, ein Brevier zum Suchen und Finden, Kennenlernen und Wiederentdecken. Es zeichnet das faszinierende Porträt eines lebensklugen Nomaden zwischen den Zeiten und Welten, neugierig wie eh und je, denn »man muss gelebt haben und darf damit noch nicht aufhören«.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 254

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Unterwegs ist Cees Nooteboom sein ganzes Leben lang. Sein Zuhause ist die Welt. Hellwach und phantasievoll sammelt er Begegnungen, Städte und Landschaften und »verzaubert, was immer er berührt« (Arno Widmann). Das Brevier, das Rüdiger Safranski aus den Romanen, Erzählungen, Gedichten und Reiseessays seines langjährigen Freundes zusammengestellt hat, liegt nun zum Buchmesseschwerpunkt Niederlande und Flandern in einer erweiterten Fassung vor, die bis in seine neuesten Publikationen reicht.

Entstanden ist ein Lesebuch für Nooteboom-Fans und -Novizen, ein Brevier zum Suchen und Finden, Kennenlernen und Wiederentdecken. Es zeichnet das faszinierende Porträt eines lebensklugen Nomaden zwischen den Zeiten und Welten, neugierig wie eh und je, denn »man muss gelebt haben und darf damit noch nicht aufhören«.

Cees Nooteboom, 1933 in Den Haag geboren, lebt als freier Schriftsteller in Amsterdam und auf Menorca. Sein Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem VPRO

»Ich hatte ja tausend Leben«

Ein Brevier

Herausgegeben von Rüdiger Safranski

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4715.

Erste Auflage 2016

suhrkamp taschenbuch 4715

Originalausgabe

© Suhrkamp Verlag Berlin 2016

Suhrkamp Taschenbuch Verlag

Quellen- und Übersetzerverzeichnis am Ende des Bandes.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.

Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

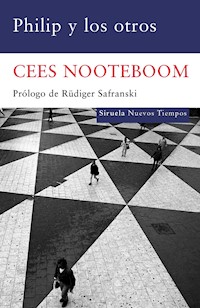

Umschlagfoto: Johan van der Keuken

Umschlaggestaltung: hißmann, heilmann, hamburg

eISBN 978-3-518-74833-6

»Ich hatte ja tausend Leben«

Inhalt

Vorbemerkung

Geistesblitze

Bilder

Porträts, Charaktere

Warum Reisen?

Orte, Wege

Zeiten, Gezeiten

Augenblicke, historisch

Europäisches

Phantasieren und Erinnern

Schreiben

Lesen

Lieben

Editorische Notiz

Quellenverzeichnis

Vorbemerkung

Nicht nur der Poet und Schriftsteller, aber er ganz besonders, beweist, daß in einem Leben Platz ist für mehrere Biographien. Man macht Erfahrungen und erfindet dann Geschichten, die dazu passen. Es sind die Poeten, die von diesem Recht auf mehrere Leben besonders intensiven Gebrauch machen. »Seelenwanderung«, schreibt Nooteboom, »findet nicht nach, sondern während des Lebens statt.«

Nootebooms Seelenwanderung als Autor beginnt mit seinem ersten Roman Philip und die anderen (1955). Hier träumt er sich mit Sehnsucht und Wehmut in eine andere Wirklichkeit hinein – auf den Spuren der alten Romantik. »Ich träume, daß ich träume«, lautet das von Paul Éluard übernommene Motto. Erzählt wird, wie Philip durch Europa trampt, seltsamen Menschen begegnet, auf der Suche nach einem Mädchen mit chinesischem Gesicht, das er nie gesehen hat und nur aus Erzählungen kennt. Er wird es am Ende finden, um es zu verlieren. »Das Paradies liegt nebenan.« Ein noch unbekümmertes Bekenntnis zur poetischen Magie. Ironie, die auch zur Romantik gehört, kommt bei Nooteboom später. Erst mußte er, als passionierter Reisender, mehr von der Welt gesehen haben, bevor er den Zauber der Poesie relativieren konnte, ohne ihn preiszugeben.

Ironie hält die Spannung zwischen Wirklichkeit und Phantasie aus. Sie liefert sich weder der Phantasie noch dem ausgenüchterten Realitätssinn aus, sie treibt mit beiden Sichtweisen ihr relativierendes Spiel. Romantische Ironie lernt man ganz gut auf Reisen, weil man dort erfahren kann, daß die Wirklichkeit bisweilen phantastischer ist als jede Phantasie.

Wer reist, entdeckt nicht nur eine neue Umgebung, sondern lernt sich selbst neu kennen. Man wird ein anderer. Das wollte der junge Nooteboom. Mit seinem ersten Roman war er jemand. Ein Schriftsteller. Er läuft, so erzählt er, in Amsterdam als »Dandy ohne Geld« herum, mit Samtjacke, buntem Schal und Spazierstöckchen. Bald macht er sich aus dem Staub, in gewissem Sinne folgt er der Spur seines Romanhelden. Wegen eines Mädchens aus Surinam heuert er als Leichtmatrose an und schippert in die Karibik, schreibt Gedichte, Reportagen, kurze Erzählungen. Aber jenes erste poetisch-leichte Buch lastet schwer auf ihm. Als ob es ihn unter den Zwang setzt zu schreiben, bloß weil man einmal damit angefangen hat. Und so schreibt Nooteboom 1963 einen zweiten Roman, um sich von seinem ersten zu befreien: Der Ritter ist gestorben. Der Ekel vor der Literatur ist sein Thema. Einen »Abschied von der Literatur« nennt Nooteboom diesen Roman, »ich dachte, jetzt ist alles gesagt, es geht nichts mehr«.

Was nicht mehr ging, war das Schreiben eines Romans, siebzehn Jahre lang. Doch veröffentlicht er Gedichte und poetische Reisebücher – diesem Genre verleiht er neuen Glanz.

Mit seinem zeitweiligen Abschied vom Roman hatte er einen Abstand geschaffen, den er benötigte, um mit neuer Leichtigkeit, Weisheit und eben Ironie zum Roman zurückkehren zu können. 1980 erschien Rituale. Zwischen diesem Roman und dem frühen Geniestreich gibt es einen Bruch, aber auch Kontinuität. Um Verzauberung geht es in beiden Romanen. Philip und die anderen verzaubert, in Rituale wird aus ironischer Distanz dargestellt, wie sich andere verzaubern lassen. Mit dem Protagonisten trudelt man durch die Amsterdamer Szene der siebziger Jahre, beobachtet die Rituale, in die sich die Leute einschließen, um ihrem Leben Sinn und Bedeutung zu geben. Das Buch ist gewiß nicht mehr schwärmerisch, doch die lebensbestimmende Macht der Einbildungskraft und Phantasie ist auch hier das große Thema. Die Einbildungskraft kann verführen, aber sie hilft auch gegen die Verödung. »Für mich«, schreibt Nooteboom, »gibt es nur eine Macht, die bewirkt, daß es sich zwischen unseren beiden unendlichen Abwesenheiten hier auf Erden aushalten läßt, und das ist die Macht der Phantasie.«

In seiner Erzählung Das Lied von Schein und Sein (1981) formuliert Nooteboom eine Frage, die unterirdisch bei jedem ernsthaften Poeten rumort: »Warum soll man eine erdachte Wirklichkeit noch neben die bestehende Wirklichkeit stellen?«

Wenn wir genug damit zu tun haben, uns in der Wirklichkeit zurechtzufinden, warum die Lage dadurch komplizieren, daß man sich noch zusätzlich mit Fiktionen herumschlägt? Aber, so Nooteboom, lassen sich Fiktion und Wirklichkeit überhaupt so säuberlich trennen? Wir können die Wirklichkeit niemals unmittelbar erleben. Immer schieben sich Bilder dazwischen, solche, die von außen auf uns eindringen, und andere, die unsere Einbildungskraft hervorbringt. Wir leben in einem Kokon aus Bildern, und es kommt sehr darauf an, von welcher Art sie sind: Sind sie reich, so wird auch unsere Wirklichkeit reich sein, sind sie arm, so leben wir in einer Wüste. Das Verhältnis von Fiktion und Wirklichkeit ist also komplizierter, als man denkt. Wenn sich Fiktion und Wirklichkeit nur schwer unterscheiden lassen, hat die Poesie eine Chance. Sie kann wieder als etwas gelten, an dem nicht gerüttelt werden kann, ohne die sogenannte Wirklichkeit zum Einsturz zu bringen. Wie sollten wirkliche Personen »einander die Probleme ihres kurzen vergänglichen Lebens begreiflich machen, wenn sie nicht über die Schlüsselworte verfügten, die die erdachten Personen ihnen in Gestalt ihrer Namen immerfort darboten«?

Wir deuten unser Leben im Horizont der Schicksale von erfundenen Personen, Ödipus, Antigone, Hamlet, Don Juan, Josef K., Faust, Werther, Stiller. Auch sind es zumeist nicht die wirklichen Dinge und Personen, die uns berühren, sondern die Meinungen über sie und die Bilder, die wir uns von ihnen machen. Damit aber geraten wir schon wieder in die Welt von Erfindungen, ins Fiktive. Auch in der Politik dominieren, wie wir wissen, die Erfindungen. Gesellschaften leben von Mythen, von großen Erzählungen, die ihnen das Gefühl von Identität geben. Und in welcher Welt leben eigentlich die, welche von früh bis spät vor dem Bildschirm sitzen? Die Poesie, die alte Erfindungsmacht, hat inzwischen eine überwältigende Konkurrenz bekommen.

Nootebooms Cervantes-Essay (in: Der Umweg nach Santiago, 1992) wirkt wie ein Bericht aus der heroischen Epoche der Poesie, als diese noch unbestritten die Königin war in dem Reich der Erfindungen. Nooteboom erzählt witzig davon, wie er den Spuren des Cervantes folgen möchte und doch stets auf die Spuren des Don Quijote, der Dulcinea und des Sancho Pansa geleitet wird, so als hätten sie, nicht aber Cervantes wirklich gelebt. Don Quijote, dessen Bildnis man überall sieht, hat Cervantes in den Schatten gestellt, und das Haus der Dulcinea mit der liebevoll konservierten Einrichtung läßt sich noch heute besichtigen. »Für einen, dessen Leben das Schreiben ist, ein denkwürdiger Augenblick. Das echte Haus von jemandem zu betreten, den es nie gegeben hat, ist keine Kleinigkeit.«

Die Geschichte vom Don Quijote erzählt vom Triumph der Einbildungskraft über die Wirklichkeit und provoziert die Frage, von der sich Nooteboom leiten läßt: Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Manches ist weniger wirklich, als es scheint, anderes ist wirklich, obwohl es nur scheint. Lese- und Lebenserfahrungen verbinden sich. Wer Fiktionen nutzt wie Nooteboom, bewohnt wirkliche und imaginäre Orte, ist Zeitgenosse von Gegenwart und Vergangenheit und spürt die Zukunft, die in jedem Augenblick beginnt. So ist Nooteboom zum neugierigen Wanderer zwischen den Welten geworden, den vergangenen und gegenwärtigen, den gefundenen und erfundenen. Als Reisender, der sich stets auf einiges gefaßt macht, ist er zur Stelle, wenn die Wirklichkeit eine überraschende Wendung nimmt, die man ihr nicht zugetraut hätte, Budapest 1956, Paris 1968, Berlin 1989. Er beobachtet genau, weil er staunen kann. Das hat er als Poet gelernt, der mit dem Gewöhnlichen und Gewohnten nicht zufrieden ist und sich von Ideologien nicht blenden läßt. Er sucht in der Geschichte die Geschichten. Er meidet Abstraktionen, schätzt Ideen, aber sie müssen ein Gesicht haben, einen Ort. Er schätzt sie ganz besonders, wenn sie, wie im Berlin-Roman Allerseelen (1998), in den Katakomben der Kneipen gesprächsweise bei Wein und Würsten auftauchen, zirkulieren, sich vervielfältigen, verknoten und verschwinden. Manchmal läßt er sich auch von ihnen forttragen. Dann gehen Denken und Phantasieren ineinander über. Davon erzählen seine Romane, diese poetischen Laboratorien für Experimente mit belebenden Gedanken. Das geschieht aber auch in seinen Gedichten. Bei Nooteboom merkt man, daß auch Gedanken sich der Einbildungskraft verdanken, und solange sie diesen Ursprung nicht verleugnen, bleiben sie lebendig. »Dies ist das älteste Gespräch auf Erden. / Die Rhetorik des Wassers / zerspellt auf dem Dogma aus Stein.«

Diese Auswahl präsentiert Nooteboom als Romantiker mit und ohne Ironie, als philosophierenden Poeten, als politisch wachen Zeitzeugen, als Liebhaber von Orten, als Reisenden und als Schriftsteller, der den Zusammenhang zwischen den wirklichen und den imaginären Reisen nicht nur bedenkt, sondern lebt.

Auf Nootebooms Spuren kommt man jedenfalls weit herum.

Rüdiger Safranski

»Ich hatte ja tausend Leben,und ich nahm mir nur eins!«

Geistesblitze

Seelenwanderung findet nicht nach, sondern während des Lebens statt.

GW 1, 363

Geschichte ist eigentlich ein ebenso seltsames Element wie Raum oder Zeit. Wir befinden uns immer darin. Ich weiß nicht einmal, ob es ein Teil der Zeit ist, auch wenn Geschichte ohne Menschen nicht denkbar ist und Zeit schon.

GW 4, 233

Schriftsteller befinden sich nicht in ihren Standbildern, sondern in ihren Büchern.

GW 4, 218

Bücher wollen etwas von Menschen, das wollen sie immer, auch wenn sie geschlossen sind.

BP, 39

Es gibt Formen von Schrift, die nicht als solche gedacht sind. Man findet diese unbeabsichtigten Briefe an Stränden, im Asphalt einer Stadt, im abgesägten Stück eines Baumstamms, im Gestein. Mitteilungen in Geheimschrift, Botschaften, Kodes. Schriftzeichen, Graffiti, von niemandem geschrieben.

BP, 43

Älterwerden ist eine Form des Sterbens. (…) Was das mit Altwerden als Form des Sterbens zu tun hat? Daß es einmal ein mythisches erstes Mal gegeben hat, daß man Paris vor sich liegen sah, und daß man sich, fünfundzwanzig Jahre später, nicht mehr vorstellen kann, wie es aussah. Dieses Bild ist fort, für immer verschwunden, überwuchert von späteren, stets anderen Bildern, und mit diesem Verschwinden ist auch derjenige verschwunden, der es gesehen hat, also ich.

GW 5, 84

Die Zahl der Leben in einem älteren Körper ist unerträglich.

GW 1, 345

Ihr seid zwar sterblich, doch die Tatsache, daß ihr mit diesem einen winzigen Hirn über die Ewigkeit nachdenken könnt oder über die Vergangenheit und daß ihr dadurch, mit dem begrenzten Raum und der begrenzten Zeit, die euch gegeben ist, so unermeßlich viel Raum und Zeit einnehmen könnt, darin besteht das Rätsel.

GW 3, 304

Gott ist gemacht nach dem Bild und dem Gleichnis des Menschen, nach einer gewissen Zeit kommt doch jeder dahinter, außer denen, die niemals hinter etwas kommen.

GW 2, 412

Würde man mich fragen, was am schwersten ist, so würde ich sagen, der Abschied vom Maß. Wir kommen nicht ohne aus. Das Leben ist uns zu leer, zu offen, wir haben alles mögliche ersonnen, um uns daran festzuhalten, Namen, Zeiten, Maße, Anekdoten.

GW 3, 217

Wenn er allein ist, wird die Menge ein Rätsel, zwischen den anderen kennt er sich selbst nicht mehr. Wer sind sie? Kennt er seine Maske?

GW 1, 340

Wir können uns nie soviel Zukunft vorstellen, wie wir an Vergangenheit haben.

GW 3, 337

Die Zeit heilt alle Wunden, und die Erinnerung kratzt sie wieder auf. Aber die Zeit existiert nicht, es sei denn, um zu verschwinden, und die Erinnerung schiebt ihren Fuß in die Tür.

GW 5, 87f.

Das Vergessen ist der abwesende Bruder des Gedächtnisses, ein uneigentliches Paar, das mit großer Willkür über das regiert, was, wie der Mensch glaubt, sein Eigentum ist. Erinnerung ist schließlich etwas, was man selbst gesammelt und gespeichert hat, und sobald man das verliert, ist es, als sei einem etwas gestohlen worden.

BP, 112

Erinnerung an Lust ist die schwächste, die es gibt, sobald diese Lust nur noch aus Gedanken besteht, verkehrt sie sich in ihr eigenes Gegenteil: Sie wird abwesend, und damit undenkbar.

GW 3, 206

Zeit ist nur eine Interpretation. Es gibt viel davon, wir haben nicht viel davon. Die Interpretation setzt bei dem Maß ein, in dem man das als Problem empfindet.

GW 5, 134

Das Merkwürdige am Unsinn der Geschichte ist, daß es für alles eine Erklärung gibt.

GW 6, 202

Eines der Dinge, die wir nicht verstehen können, ist, wie schlecht ihr in euer eigenes Dasein paßt, ohne daß ihr darüber nachdenkt. Und daß ihr euch so wenig klarmacht, über welch unendliche Möglichkeiten ihr verfügt.

GW 3, 304

Die Erinnerung ist wie ein Hund, der sich hinlegt, wo er will.

GW 2, 363

Aber stimmte es denn, daß er sich nie im Jetzt heimisch fühlte? Das wäre romantisch und ein bißchen infantil. Es war eher ein Sich-nicht-wohl-Fühlen unter den Menschen, die sich ausschließlich im Jetzt heimisch fühlten, davon alles erwarteten. Wenn man sich nicht gleichzeitig von ihm loslösen konnte, wie paradox das auch klingen mag, war es nicht erfahrbar.

GW 5, 418

Von allen Formen der Liebe ist die zwischen Unbekannten die rätselhafteste, und die überzeugendste.

GW 1, 351

Wer einmal die Gestalt eines Verliebten angenommen hat, ißt und trinkt alles, Teller voll Disteln, Fässer voll Essig.

GW 3, 207

Der Traum, den ein Mann träumt, der in der Wüste lebt, ist ein Traum von Oasen, Schutz, Blumen, Farben, Genuß, rauschendem Wasser. Und so ist es – nach dem Stein versteht man die Rose, nach der Rose erträgt man den Stein.

GW 6, 102

»Ist Denken denn unnatürlich?«»Hab ich nicht gesagt. Aber in dem Moment, in dem du über die Natur nachdenkst, entfernst du dich von ihr. Die Natur kann nicht über sich nachdenken. Du schon.« »Aber dann könntest du auch sagen, daß die Natur mich benutzt, um über sich selbst nachzudenken …«

GW 3, 341

Menschen sind leere Flaschen, man kann alles in sie hineinschütten. Die gleiche Bauweise, die gleiche Leber, die gleiche Pumpe, Autos mit einer Meinung. Warum haben Autos und Kühlschränke eigentlich kein Wahlrecht? Oder, falls jemand dies für ein Sakrileg hält, warum sind Menschen Kopfjäger, Katholiken, Feueranbeter, Stalinisten oder Ballettänzer? Um die Möglichkeiten des menschlichen Computers auszuprobieren, die Elastizität der Reihen zu dehnen, oder steckt doch ein System in diesem Wahnsinn?

GW 5, 118

Leben, wenn irgend jemand mir sagen könnte, was das eigentlich soll? Ich weiß schon lange nicht mehr, was Menschen sind, aber die letzten tausend Jahre waren auf jeden Fall ein gewaltiger Striptease für die Gattung. Aus dem Sonnensystem herauskatapultiert, die Erde in einen Hinterhof der Milchstraße verbannt, Gehirnfunktionen so ungebührlich angewachsen, daß wir alles über das wissen, was wir nicht wissen, Gott und seine Handlanger gestorben, und wir Lakaien mit auslöschbaren Namen im Dienste unsichtbarer Teilchen, damit beschäftigt, unser einziges Erbe zu verschleudern oder zu zerstören, während wir gleichzeitig in den Spiegel schauen. Das klingt natürlich nach der Abteilung Bombast, also räume ich gern den Platz für eine gefälligere Theorie. Aber wie dem auch sei, ich habe meinen Frieden damit. Zumindest vorläufig.

NF, 58

Wir sind die größten Helden der Geschichte, wir müßten bei unserem Tod alle dekoriert werden. Keine Generation hat je so viel wissen, sehen, hören müssen, Leid ohne Katharsis, Scheiße, die man in den neuen Tag hineinschleppt.

GW 3, 445f.

Vielleicht ist das ja die Hölle: daß all diese Tausende und Abertausende von Formularen, auf die man im Laufe seines Lebens seinen Namen geschrieben hat, an einem festgebunden werden, so daß man mit einem kilometerlangen gelochten, vervielfältigten, gedruckten, vollgeschriebenen Schwanz hinter sich durch das Reich des Satans geht wie der Dorftrottel aus dem Jahrhundert des Formulars.

GW 6, 205

Wir sind unsere Geheimnisse, und wenn es mit rechten Dingen zugeht, nehmen wir sie dorthin mit, wo niemand ihnen nahekommt.

NF, 83

Was sind eigentlich Namen? Ein Name benennt ein Ding oder ein Wesen, ohne daß dieses sein Name auch ist. Wir tragen unsere Namen, sind sie aber nicht. Wir verlassen unsere Körper und nehmen die Namen nicht mit, sie bleiben zurück als leere Hülsen oder als Worte auf einem Grabstein. Oder umgekehrt, unser Körper stirbt, und das, was unserer Ansicht nach wir waren, hält es ohne Körper nicht aus und verschwindet in der gleichen Abwesenheit wie vor unserer Geburt.

BP, 53

Wann hat jemand existiert? (…) Die meisten Menschen haben existiert, weil sie gelebt haben. Das heißt, sie haben für sich selbst und für ihr Umfeld existiert, doch wenn sie nicht mehr da sind oder wenn das Umfeld gestorben ist, bleibt für gewöhnlich keine Erinnerung an sie. Wie schlimm das ist, sei dahingestellt. Es hat Milliarden von Menschen gegeben, Priester in der griechischen Antike, Gefangene bei den Azteken, Beamte bei den Ägyptern, Jäger im fünfzehnten Jahrhundert in Österreich, Mönche in den spanischen Kolonien, Opfer bei Erdbeben, Soldaten im Burenkrieg, deren Existenz als Gattung wir zur Kenntnis genommen haben, in der Regel aber nicht als Person. Ist das schlimm? Ändert das etwas an der Gültigkeit ihres Lebens? War es ein weniger echtes Leben, weil wir nichts davon wissen, weil wir ihre Namen nicht kennen und nicht den Ort, an dem sie begraben sind?

BP, 122

Einen Körper bekommt man erst dann, wenn man ihn erzürnt, was auf verschiedenerlei Weise möglich ist. Man kann ein Auto damit anheben, man kann zuviel Alkohol in ihn kippen, man kann ihn zuwenig schlafen lassen, ihn unter Druck setzen, hetzen, vernachlässigen, doch was immer man tut oder nicht tut, früher oder später präsentiert er einem die Rechnung, und dann hat man auf einmal einen Kopf, einen Magen, einen Rücken.

GW 9, 538

Ich lebe mit meinem physischen Körper im Raum (einem Teil des Raums), denke nach über einen geschehenen Augenblick in der Zeit und spreche darüber in Sprache. Raum, Zeit und Sprache, wahrscheinlich sind sie untereinander nicht austauschbar, obwohl es manchmal den Anschein hat. Ohneeinander sind sie nicht denkbar, und das meine ich ganz wörtlich.

GW 5, 126

Technik sagt mir nicht viel, das ist eine stetige Erweiterung des Körpers mit unvorhersehbaren Konsequenzen, man findet wahrscheinlich erst dann etwas daran, wenn man selbst schon stellenweise aus Aluminium und Plastik besteht und nicht mehr unbedingt an den freien Willen glaubt.

GW 3, 174

Die Menschen staunen über Roboter, aber nie über sich selbst.

GW 3, 266

Reisen ist Flüchtigkeit, und das liebe ich, jeder Abschied ist eine natürliche Vorbereitung, man soll sich nicht binden, so ist es nicht vom Schicksal bestimmt.

GW 4, 452

Das Zentrum der Welt ist überall gleichzeitig, aber der Ort, an dem man sich vorübergehend aufhält, wird es ausschließlich.

GW 3, 139

Sobald ich irgendwo ankomme, packt mich eine wahre Gefräßigkeit – ich muß wissen, wie alles zusammenhängt, ich muß das »System« der Stadt kennenlernen, ich muß losziehen, riechen, schauen, in Bussen und Straßenbahnen sitzen, die Stadt erobern.

GW 6, 95

Unglücklicherweise bin ich so beschaffen, daß ich immer hinter den nächsten Hügel gucken will und noch immer nicht gelernt habe, daß dahinter wieder ein Hügel liegt. Was erwarte ich denn eigentlich (und schon so lange)?

GW 6, 327

Menschen dürfen schön sein, nur wenn es absolut nichts mehr an ihnen zu bemängeln gibt, wenn man, sieht man sie zufällig auf der Straße vorübergehen, eher betroffen stehenbleiben möchte, dann wird vollendete Schönheit ein Maßstab für die eigene Unvollkommenheit, und das empfindet niemand als angenehm.

GW 3, 18

Keiner weiß es, und doch ist es so, ein Mann, der allein ist, sogar einer in meinem Alter, fängt zu spielen an, wenn er sich unbeobachtet fühlt und ihm die Stille zu groß wird.

GW 3, 24

Was machen Menschen, um sich inmitten all der Gewalt in dieser Stadt zu behaupten? Kleine Spielchen. Dinge, die kaum von Bedeutung sind, bei denen keine Worte fallen, Dinge, die sich wieder verflüchtigen werden, die aber kurzfristig, ein paar Tage lang, ein wenig Struktur in den Tag oder die Nacht gebracht haben, die dem Dasein ein bißchen Halt gibt.

GW 8, 414

Ein Merkmal der Unschuld ist, daß das Fremde noch fremd ist.

GW 5, 74

Schwieriges Vaterland, schwieriges Nachbarland. Ein Land, das für sich selbst nicht leicht ist, lastet schwer auf den Nachbarn.

GW 5, 336

Große Kunst wird in einem fort neu geschaffen, weil stets von neuem Menschen geschaffen werden, die sie betrachten.

GW 8, 406

Lyrik ist überall und in allem, aber sie läßt sich nicht erzwingen. Ein Gedicht zu schreiben ist erst Arbeit, nachdem es, auf welche Weise auch immer, angeklopft hat.

GW 8, 201

Ich gehe nun einmal davon aus, daß auch das geringste unter den irdischen Dingen das große Ganze widerspiegelt, daß die Struktur des Daseins sich ebensogut in einer Seite mit lokalen Todesanzeigen manifestiert wie in den Bemühungen mancher Philosophen, ein Fangnetz über die sogenannte Wirklichkeit zu spannen.

GW 4, 338

Es ist etwas Geheimnisvolles, daß Landschaften, die schließlich nichts dafür können, daß es dich gibt, die jedenfalls nichts damit zu tun haben und die es sicherlich nicht kümmert, dennoch etwas von dem ausdrücken, was du empfindest, denn wenn das nicht so wäre, würdest du nichts von dem empfinden, was du siehst.

GW 5, 130

Große Kunst gibt Rätsel auf, und man muß sehen, wie man damit zurechtkommt.

GW 4, 183

Man müßte ein Gedicht von vier Zeilen schreiben und dafür ein Leben lang Zeit haben.

GW 4, 490

Kitsch ist eine Form von Ironie, die ohne Ironie betrieben wird, ungeachtet ihrer selbst, die Ironie entsteht vielmehr gerade durch den Ernst.

GW 5, 161

Einst hatte er geglaubt, man könne mit Worten die Welt schreiben, vom Anfang an. Das Aussprechen von Wörtern würde sie in Dinge verwandeln, ihren Namen gehorchend. Das machte alle Sprachen heilig. Jetzt wußte er nicht mehr, ob das stimmte. Die Dinge, die ihn umgaben, hatten sich immer mehr verschlossen, als wüßten sie, daß sie ihre Namen wieder verlieren würden.

GW 1, 371

Unter Wirklichkeit und Vollkommenheit verstehe ich dasselbe, von wem dieser Satz stammte, wußte er ebenfalls. Ob Hegel die Situation, in der er sich befand, gemeint hatte, durfte bezweifelt werden, aber es schien doch zu stimmen. Er verspürte ein merkwürdiges Entzücken, weil die Dinge so waren, wie sie waren, weil man sie mit keinem einzigen Gedanken lösen konnte. Der Tod war etwas Natürliches, ging jedoch mit fast unzulässigen Formen von Kummer einher, die so groß waren, daß man am liebsten in ihnen verschwinden würde, um sich der vollkommenen Wirklichkeit des Rätsels hinzugeben.

NF, 9f.

Bilder

Persepolis Berührungen mit der Hand, Schauen aus der Ferne: Zeit, die Stein geworden ist. Zuletzt ging ich zu manchen Figuren, wie man in Amsterdam zu festen Zeiten in die Kneipe geht. Blumen und Disteln blühen wie in einem griechischen Frühling. Und die Empfindung mit zurücknehmen, die anderen vielleicht vom Wintersport bleibt: daß man in etwas ganz Lichtem und Klarem gewesen ist.

Meine Empfänglichkeit für Dinge, die mit dem Begriff »Zeit« zu tun haben, erhält den letzten Schlag, als ich vor den Königsgräbern in Naghsch-e-Rostam stehe, vier Kilometer von Persepolis entfernt. Im obersten Teil des Bergs Kuh-e-Hosayn sind die Gräber von Darius I., II. und Xerxes I. sowie Artaxerxes herausgehauen. Die Gräber selbst sind kreuzförmig, in der Mitte eine von Säulen flankierte Tür mit Stierprotomen als Kapitellen.

Darüber stützen die unterworfenen Völker den Thron, auf dem der König sitzt, genau unter Ahura Masda, der über alldem mit weit ausgebreiteten Flügeln totenstill schwebt. Unter diesen älteren Gräbern, nahezu in Augenhöhe, liegen acht aus einer anderen Dynastie, der der Sassaniden (224-641 nach Christus). Die zweite Gräberreihe wurde also rund sechshundert Jahre nach der ersten aus dem Fels gehauen. Die Gestalten darauf sind üppiger, runder, auch etwas geschmeidiger als die Figuren, die räumlich über und zeitlich vor ihnen liegen. Aber, o Schreck, im zweiten Relief (Bahram II. im Kreise seiner Familie) steht noch eine Figur. Sie stammt aus einem viel älteren Grab, aus dem dritten Jahrtausend, ein Fremder, den man nicht weggehauen hat, eine Erscheinung aus einer Zeit, die für die Sassaniden genauso lange zurücklag wie die der Achämeniden für mich, ein damals dreitausend und heute fünftausend Jahre alter Fremdling. Er ist so flach wie ein Bild, ein völlig quergestellter Mann aus der Zeit, bevor Arme sich beugen konnten, wie ein Schemen, ein eiserner Spuk steht er zwischen den plötzlich fast frivolen Wesen, die eher in meine Zeit gehören. Je länger ich ihn ansehe, desto weniger verstehe ich ihn.

GW 6, 116f.

Welch eigenartiges Schicksal haben doch Gemälde berühmter Maler! Sie beginnen als auf Holz genagelte Leinwand, werden dann so mit Farbe bedeckt, daß sie einen Gedanken oder ein Gefühl oder, besser noch, die Vorstellung eines Gedankens oder eines Gefühls eines Malers ausdrücken, und von diesem Augenblick an sind sie sowohl reine Materie als auch etwas, das sich, ebensowenig wie ein Traum, jemals präzise beschreiben, errechnen oder festlegen läßt.

GW 8, 521

Pieter Bruegel So hat der Maler der Landschaft, vor der ich jetzt stehe, es gewollt, denke ich, daß es die Landschaft der Bauern ist, bei der es keine Rolle mehr spielt, welches Jahrhundert man schreibt, in der gesät und geerntet wird, in der die Geschlechter namenloser Bauern wie die Jahreszeiten aufeinanderfolgen, aber gleichzeitig auch die historische Landschaft jenes einen Tages der Volkszählung, an dem die Frau, die die Mutter Gottes werden wird, in einem wahnsinnigen Zeitparadox, von niemandem erkannt, auf ihrem Esel vorbeireitet, fast schon ein Teil der Menge, die in der Dorfkirche in der Ferne getauft und begraben wird, in der man den Sohn, den sie erst noch gebären muß, anbetet. Jeder Kunstkenner wird mir jetzt erklären, daß Bruegel, wie so viele Renaissancemaler, einfach die tägliche Kulisse seiner eigenen Umgebung nahm und so Bethlehem das Aussehen eines beliebigen flämischen Dorfes gab, doch das macht für mich das Paradoxon und damit das Geheimnisvolle nicht geringer, die Landschaft, die ich in Wirklichkeit vor mir sehe, vermischt sich mit den Landschaften der Gemälde, es sind dieselben Hügel, es ist derselbe Schnee, und den Rest will ich nicht sehen. Ich fahre über kleine Landstraßen, vorbei an lichten, gezeichneten Wäldern. In Sint-Anna-Pede erkenne ich die kleine Kirche aus dem Bild mit den Jägern, sie liegt still und allein auf einer leichten Anhöhe, ich wate dorthin durch den Schnee, drinnen ist es schauerlich kalt, die Verstorbenen dieses Jahres haben Namen aus meiner Sprache, Peeters, Raspoet, Schoovaarts, van Eeckhout (…). In der Mitte der kleinen Kirche liegt ein adliger Gillis begraben, seinen weiteren Namen kann ich wegen der gemeißelten Geheimschrift nicht richtig lesen, drei Jagdhörner sind in seinem Wappen, vielleicht wäre er überrascht, daß die Dorfkneipe nach Bruegel benannt wurde, aber das Bier, das man dort trinkt, hätte er wiedererkannt, denn dies ist die Gegend des geuze, des kriek und des kriekenlambiek. »Geuze ist schon einmal getrunkenes Bier«, sagte Baudelaire, der Belgien überhaupt nicht mochte, aber wer die Bauern auf Bruegels Bildern hat tanzen sehen, weiß, daß diese Freude und fast wütende Hingabe mit dem mittelalterlichen kupferfarbenen oder kirschroten Bier zusammenhängen muß, das in dieser Gegend bereits seit Jahrhunderten auf die gleiche Weise aus Gerste und Weizen gebraut wird. (…) Einige kleine, nach alter Handwerkskunst brauende Brauereien bewahren dieses Bier noch in großen verkorkten Flaschen: Es muß das gleiche Bier sein, das auf der »Bauernhochzeit« aus den großen Steinkrügen fließt wie ein goldener Strom, ein Fluß, der direkt aus dem Mittelalter auf uns zuströmt.

GW 8, 429f.

Pieter Snayers Im Prado, in einem der oberen Säle des neuen Anbaus, ein Gemälde von Pieter Snayers. Es sind keine anderen Besucher zugegen, dadurch wirkt die Stille, die auf diesem Gemälde herrscht, noch viel stärker. Draußen sind es fast vierzig Grad, doch in dem Gemälde hat es geschneit, ich spüre den Schnee an meinen Füßen. Es ist das Jahr 1641. Wir sind Spanier, unser Krieg mit Frankreich dauert bereits sechs Jahre und wird weitere achtzehn Jahre dauern. Wir stehen auf einem hohen Hügel und schauen auf die Ebene hinunter und auf den Stadtkern und die Außenmauern von Aire-sur-la-Lys. Unser Blick reicht bis zum Horizont, ein tiefgelegener Streifen bläulichen Landes, und darüber das nördliche Licht und die Wolken, wie nur diese fernen Länder sie kennen. Unsere eigene Sprache klingt fremd in dieser Umgebung, in unserer Nähe einige kahle Bäume, ein paar Hunde. Wir sollen den Ort zurückerobern und werden das auch tun. So steht es in den Büchern. Links unter uns die Truppen in jenen unwirklichen Minuten der Stille wie vor jeder Schlacht. Ganz unten der unsichtbare Feind, der auf uns wartet. Derjenige, der uns später betrachtet, entrückt uns, ohne unsere Namen nennen zu können, für einen Augenblick dem Tod, doch unsere Gedanken jenes Tages behalten wir für uns. Was er sieht, ist Geschichte oder Kunst oder beides. Aber er weiß nichts von dem Atem, der an jenem Morgen aus unseren Mündern drang, nichts von dem Geschrei der Krähen, von den Hufen der Pferde auf dem gefrorenen Boden.

BP, 14

Jan Vermeer