Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

"La vie du douaz" offre une perspective originale sur le douaz, ce mets modeste qui accompagne le pain sec, à travers un roman où des personnages singuliers exercent d’anciens métiers. Au cœur de cet ouvrage, ancré dans le Maroc populaire, notamment à Safi, se trouvent les traditions, la pauvreté, les pratiques religieuses, ainsi que les richesses et les travers de la société. Du rétameur au restaurateur de rue, chaque protagoniste incarne un aspect essentiel de la vie quotidienne et des valeurs orientales.

À PROPOS DE L'AUTEUR

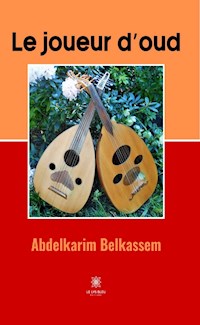

Abdelkarim Belkassem, d’origine franco-marocaine, excelle dans deux domaines artistiques : l’écriture romanesque et la musique classique. En tant qu’oudiste au sein d’un orchestre arabo-andalou et ténor en chant arabo-andalou et oriental, il incarne la fusion harmonieuse de ses deux cultures. Sa vie est tout entière consacrée à la rédaction de romans et d’essais.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 285

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Abdelkarim Belkassem

La vie du douaz

Faire passer le pain

Roman

© Lys Bleu Éditions – Abdelkarim Belkassem

ISBN : 979-10-422-3238-2

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122- 5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122- 4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335- 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Du même auteur

– Deux Chats et les Hommes, Le Lys Bleu Éditions.

– La Bête et le Boss, Éditions ThoT, Polar/Prix du polar ABCD 2021.

– La Marche des Harraga, Éditions ThoT.

– Amina Zouri, une histoire du Maroc, Éditions ThoT.

– La Mémoire de Saghir, Éditions ThoT.

– Un Chirurgien à New York, Thriller, Le Lys Bleu Éditions.

– Thomas Sif Espace, Science-fiction, Le Lys Bleu Éditions.

– Mythomanies, Roman jeunesse, Le Lys Bleu Éditions.

– L’énigme du Hameau, Polar, Le Lys Bleu Éditions.

– Le Lycée sans foi ni loi, Éditions Thot.

– Dictons de Jaddati et expressions populaires du Maroc, Le Lys Bleu Éditions.

– Maroc, les oubliés de la guerre 39/45, Le Lys Bleu Éditions.

– La Sagesse des chats, Jeunesse, Le Lys Bleu Éditions.

– Arthur, la Seine, Violette et moi, Récit, Le Lys Bleu Éditions.

– La Seine des crimes, Polar, Le Lys Bleu Éditions.

– Le portier des chats, Le Lys Bleu Éditions.

– Le joueur d’oud, Le Lys Bleu Éditions.

– Léo, mon petit chat doré, Le Lys Bleu Éditions.

– L’inspectrice et le tueur au bois dormant, Polar, Le Lys Bleu Éditions.

– Zahra, fleur des montagnes de l’Atlas, Le Lys Bleu Éditions.

Les hommes de prières

On ne croit pas Zahid quand il dit qu’il se souvient du premier homme de prière à l’âge de trois ans ! Pourtant c’est la vérité. Il ne ment pas et il n’a pas besoin de ça pour l’affirmer.

Bien sûr, il est étonnant qu’un petit, dans ses premières années, puisse être conscient, à ce point de ce qui l’entoure.

Mais pour Zahid, dans l’environnement dans lequel il est né, c’est normal.

Il n’y a plus d’enfance. On naissait sur ses deux pieds, déjà debout, comme un éléphanteau ou un agneau. Si on n’appréhende pas ce qui nous entoure, de sain ou de dangereux, on est un mort-vivant !

Zahid ne parle pas seulement des hommes de prières, mais aussi des femmes. Tous dans un même élan pieux. Mais c’est un fait les hommes ont dominé les femmes au point qu’on les surnomme, seulement eux.

Il a vu et entendu le premier de ces hommes de prière dans son quartier.

Moulay Hsan

Comme Zahid ne se souvient pas du nom de ce personnage pieux, il l’appelle par le surnom de la chanson qu’il aime tant chanter et qui reste ancrée dans sa mémoire. La plus appréciée, si belle à ses oreilles et à son cœur ! Il la répète sans cesse.

Zahid s’enivrait avec cette chanson, surtout les premières paroles.

L’artiste Moulay Hsan n’en chante guère plus. Peut-être qu’il ne connaît que ce début…

On dirait un fou marchant et soliloquant un mot, une phrase ou une histoire, jusqu’à ce qu’il s’évanouisse.

Allah Allah Moulay Hsan, Ô Dieu, Dieu, Ô celui qui fait le bien

et le zaman, le temps qui passe, la vie qui passe !

Anna Khouya, moi je suis ton frère et tu es le mien

Thalla fi Khouk, Zman Yfout, prends soin de ton frère,

la vie passe !

C’est tout ce dont il se souvient. Tout est là sauf son outar, l’instrument populaire à cordes.

Ce qui est surprenant c’est que son instrument est minuscule comparé à ceux des autres. Il en a choisi un petit plutôt qu’un grand.

Disons qu’avec les distances qu’il parcourt à pied durant des heures et des jours, il a eu raison de prendre un instrument léger. Pourtant ce n’est pas pour son poids qu’il a été choisi, mais pour le son des cordes pincées et leur façon de résonner. Un son bien aigu, comme un oud soprano ou un instrument dans un orchestre qui s’entend de très loin, au moins à trois cents mètres.

Zahid, à quatre cents mètres de là, l’entend toujours arriver avec la musique qui le précède.

Cela se passe dans l’ancien quartier, le premier pour Zahid et le deuxième pour sa mère qui avait habité près du centre de la ville, après son mariage.

L’enfant ne sait pas pourquoi ses parents ont pris la décision de quitter Bayada, un quartier près de la ville ancienne, pour s’installer à Lakliaa, dix kilomètres plus loin.

Ils ne sont pas chez eux. Ses parents louent seulement une chambre. La bohème, comme chantait Charle Aznavour, mais avec des deux enfants à charge plus un autre attendu, celui qui s’appellera Zahid.

Le père n’a pas changé de travail, il est gardien d’une usine dans le port de Safi. Malgré tout, il a choisi de s’installer encore plus loin, ce qui est surprenant.

Disons que la famille s’agrandit et que les parents ont besoin de plus de place pour eux et les enfants et donc plus de chambres. Mais dans leur situation, ils n’ont pas d’autre choix que d’accepter de sortir de leur zone de confort.

Dans l’ancien quartier, leur chambre avait l’eau potable et l’électricité, alors que dans la nouvelle maison, rien de cela. Et les parents ne regrettent rien, comme dit Edith Piaf…

Les parents vivent dans la même situation qu’elle dans la rue. Nue sous un ciel nu, comme on dit. Nue comme un ver, exactement !

Les habitants du nouveau quartier ne baignaient pas dans la fortune.

Dans l’ancien quartier non plus, mais près des hri, les silos où on conserve le blé et les récoltes des paysans, se trouvaient les maisons des colonisateurs français, habitats, bureaux ou dépôts pour les marchandises avant de les exporter. La ville est une porte pour le commerce de la région d’Abda-Doukkala ou de Marrakech. Le port de Safi est le seul sur la côte Atlantique à avoir une réputation internationale et une renommée ancrée dans l’histoire du Maroc.

Le quartier Laklia ressemble à une carrière et c’est là que les travailleurs se regroupent pour attendre le bus à destination des souks ou d’autres villes. L’intersection, comme on dit, pour aller cultiver les champs des colonisateurs alors que l’industrie démarre au Maroc.

Les paysans se sont transformés en salariés d’usines ou de grandes fermes des Français. À leur départ, ce sont leurs alliés qui les ont remplacés.

Certains ont acheté les usines à moitié prix bien sûr et les autres se sont servis en terres et en usines, gratuitement, parce qu’ils étaient fidèles à l’ennemi ou qu’ils avaient prouvé qu’ils avaient payé ces biens.

Ils se sont enrichis rapidement et la population, elle-même, se demande comment ils ont obtenu leur fortune, alors qu’il était notoire qu’ils n’avaient pas reçu d’héritage.

On plaisante en disant qu’ils ont trouvé un trésor… Et pourquoi, les autres dans le besoin, n’en auraient pas ? Tous se taisent par peur.

Quand la question est posée, ils sourient, moqueurs, ce qui veut tout dire.

— Un trésor ! affirment-ils avec un clin d’œil.

Ceux qui se sont enrichis après le départ des colonisateurs sont des collaborateurs, des espions ou des voleurs. Aucune autre explication valable !

En ce temps-là, il était difficile d’amasser de l’argent et tous le savaient et rien ne pouvait être caché.

Des années après la libération, on parle encore des dessous de table secrets et des illettrés, ignorants et esclaves ne voient rien et n’entendent rien !

Ils font ce qu’on leur demande pourtant ils ne sont pas si idiots que ça.

Ils sont conscients de ce qui s’est passé, mais pour rester en vie ou éviter la prison à perpétuité, ils restent silencieux.

Le peu qu’ils possèdent, au prix de leur mutisme leur permet de vivre en paix.

En réalité, ils ne seront jamais sereins, car la vérité et l’injustice leur font mal consciemment ou non. Quels qu’ils soient, un peu de bonté reste au fond d’eux et les fait souffrir de remords.

C’est ainsi qu’on rencontre des Anna Khouya, le joueur d’outar et le prieur pour que les nouveaux riches soient en paix avec leurs âmes.

Ceux qui ont dépouillé les autres sont parfois généreux et donnent à ceux qu’ils rencontrent en route ou devant leurs maisons.

Ils apprécient que l’on s’incline devant eux en leur demandant une bouchée de pain, pour apaiser leur faim. Ces riches savent que leur trésor est venu grâce aux mains des pauvres par millions dans les rues, à cause d’eux.

Safour, Anna Khouya est l’une de ces personnes. Il ne se plaint jamais et répète à ceux qui veulent bien lui parler, une prière.

— Allah Ykramna, bi Namatou ! Que Dieu soit généreux avec nous et bon.

C’était un homme très maigre, comme dénutri. Quand il porte son outar, on dirait qu’il tombera avec le poids. Il est courbé, comme prêt à chuter.

Ses joues sont émaciées comme le ventre d’une brebis affamée. On distingue les os de ses mâchoires et cela effraie même les enfants. Les grands, eux, connaissent sa maladie, celle du besoin et de la faim.

Quand on ne possède rien, on vit de dons. Parfois un repas par jour et parfois moins.

Il n’est pas le seul dans le besoin. Les habitants de la ville sont tous en dessous du seuil de pauvreté.

Rien dans les poches, ils travaillent pour un morceau du pain, tout juste de quoi arrêter la faim. Parfois certains n’ont même jamais vu de pièces de monnaie.

On s’en moque :

— Ils n’ont jamais reniflé l’argent !

Les voleurs :

— L’argent n’a pas d’odeur !

La monnaie passe d’une main à une autre sans laisser de trace et inodore.

La mère de Zahid apprécie ce pauvre homme. Elle voit qu’il mérite mieux que ce qu’il vit, alors qu’elle-même manque. Mais pour lutter contre la faim et pour prier Dieu, on donne ce qu’on a et on lutte contre l’avarice.

On ne sait pas d’où il vient. Ce qui apparaît sur son visage jaune et fatigué, c’est qu’il a parcouru des centaines de kilomètres pour arriver au village.

Quelqu’un ouvre sa porte, en entendant appeler Anna Khouya, moi, mon frère. L’homme s’arrête et cherche. Il regarde plusieurs minutes, avant de se diriger pour prendre ce qu’on lui tend généreusement.

Il est heureux s’il s’agit d’une pièce jaune. Cette monnaie vaut une fortune au Maroc, si on peut dire.

On peut acheter un peu de sucre, vingt centimes de dirham et un peu de thé, dix centimes. Cela suffit pour une théière et même un bout de pain, même dur. Le ventre est reconnaissant.

En famille, c’est ce qu’on mange.

— Le pain et le thé sont les repas des pauvres !

Bien sûr, soyons heureux quand on trouve ces ingrédients.

Au temps des bons d’alimentation distribués lors de la colonisation, on ne trouvait plus le sucre, alors le thé était bu nature.

— Si vous n’avez pas de sucre, mangez des dattes !

On se moque des gens ! C’est comme Marie-Antoinette la femme de Louis XVI quand les paysans français disaient qu’ils n’avaient plus de pain.

— Alors qu’ils mangent de la brioche !

Si on trouve de la farine, on prépare du pain traditionnel, au lieu de la brioche qui est un en-cas pour les richissimes.

Mais que peut savoir un ventre repu devant un ventre vide ? Seul l’affamé peut comprendre.

Safour arrive d’une nouvelle direction. À son gré ou peut-être a-t-il des choix à faire ce que le petit Zahid ne sait pas !

— Qui peut connaître ce qu’il y a dans la tête d’un homme ?

Il est appelé Safour par Zahid et ses frères, à cause de sa minceur, celle d’un petit oiseau très maigre. On le croit sur le point de mourir, un mort-vivant, squelette à la marche rapide.

Peut-être que son absence de chair ne joue pas sur son activité. C’est quelqu’un de vif. Il ralentit seulement devant les maisons, comme s’il respectait un horaire.

Il en a sans doute un, que lui seul connaît et il fait en sorte d’arriver à son heure. Comme si les habitants du village l’attendaient, ce petit Safour, le rossignol !

Il est aussi surnommé ainsi, parce qu’il chante tout le temps, comme cet oiseau ou un chardonneret, mais avec un visage anguleux et des yeux à peine ouverts, comme prêt à pleurer.

— Un homme ne doit pas avoir honte de pleurer ! dit le père de Zahid. On ressent tous, de temps en temps, cette envie… À un moment, on va mal et donc on est sensible aux souffrances.

Il fait pitié quand on le voit.

La mère de Zahid dit que c’est un homme sincère. Elle n’aime pas ceux qui font semblant ou qui arnaquent les autres, car elle en a assez vu dans sa vie, pour ne plus jamais se laisser faire.

Dès qu’elle en remarque un, elle crie.

— Allez zou ! Passe ton chemin et ne t’arrête pas chez moi !

Son visage, comme son corps dit beaucoup de son vécu. De plus peu bavard, il répond avec parcimonie à ceux qui lui demandent son secret. Il reste mystérieux.

La mère de Zahid est parfois curieuse et elle aime parler avec le pauvre prieur-chanteur tout en lui donnant un repas ou une pièce de monnaie. Elle le questionne sur sa santé, son quotidien, ses origines ou autre.

Elle veut qu’il ressente qu’il est dans sa famille ou presque. Elle n’aime pas prendre les gens de haut alors parfois elle lui propose d’entrer dans la maison, près de la porte pour manger tranquillement.

Habituellement quand il reçoit un repas, il se cherche un coin tranquille dans la rue, là où il ne gênera personne. Parfois ceux qui le connaissent, comme la mère de Zahid, lui offrent d’entrer et de manger avant de poursuivre sa route.

Il est reconnaissant pour ceux qui lui permettent de vivre ainsi.

La mère de Zahid a fini par connaître ses secrets…

Cet homme possédait assez d’argent dans sa famille, mais des circonstances l’ont poussé à demander la charité.

Donc cela arrive que des riches perdent leurs biens et restent démunis.

— La vie est traîtresse ! dit la mère de Zahid, après avoir écouté le prieur.

Le plus grave, ce n’est pas pour lui, mais qu’il a une famille à nourrir. Ses proches vivent éloignés des endroits où il demande la charité. Il met de la distance pour ne pas être reconnu et parfois même, il cache son visage. Il porte un masque qui le laisse entrevoir la route. C’est une habitude de ceux qui, comme lui ont tout perdu. Par honte, alors qu’il n’y a pas lieu de camoufler l’adversité. Tout peut changer du jour au lendemain pour n’importe qui. Les exemples sont nombreux dans la société.

Le prieur n’est pas vraiment un musicien. Son répertoire ne contient que la chanson qui répète sans cesse.

— Anna Khouya, moi, mon frère ! Sois généreux avec ton frère, le temps passe et la vie est courte. Rien n’est perdu de ses dons surtout dans une société de croyants.

Il est obligatoire d’être généreux envers les nécessiteux, dit la religion.

Si un homme meurt de faim, dans un village alors que les autres ont assez à manger, tous ses habitants entreront en enfer.

Les voisins sont responsables les uns des autres. Il faut qu’ils cherchent, avant de s’endormir si quelqu’un a faim et qu’ils lui donnent à manger. Sinon, ils seront punis par Dieu. C’est ainsi, pensent les croyants.

La fraternité, dans un pays musulman n’est pas uniquement celle du sang, mais beaucoup plus. Tous sont frères par leurs appartenances à la même religion et aussi avec les juifs, les chrétiens ou autres. C’est l’humanité qui fait le vrai lien.

Une tradition que les Orientaux, dont les Arabes, ont connue, même avant l’arrivée du Prophète de l’Islam.

Un jour, le Prophète a vu ses amis, des agents de justice, emmener une jeune prisonnière lors d’une guerre. Quand la femme est arrivée auprès du Prophète, elle lui a posé une question :

— Vous ne me connaissez pas ? Je suis la fille de Hatim Tai !

C’était un homme célèbre pour sa générosité entre les tribus arabes, il en est devenu le symbole. Le Prophète a ordonné à ses amis de libérer la jeune femme parce que son père était un homme d’éthique.

Zahid s’est habitué à voir ce petit homme, deux à trois fois par semaine, jouant toujours la même chanson et demandant la sadaka, l’aumône.

Il n’a jamais été saturé par cette mélodie répétée encore et encore. Il voudrait même l’entendre plus souvent.

Après le changement de quartier de la famille, l’homme réapparut. Le prieur ne délaisse aucune rue. Il passe partout et chez tout le monde puisqu’il survit avec les dons.

Plus Zahid grandit, plus sa vie est occupée. Au bout d’un certain temps il n’a plus entendu parler de Safour, le rossignol de sa petite enfance… Mais de ne plus le voir ne l’a pas effacé de la mémoire !

Il a continué à être un sujet de discussion, lors du repos ou quand la famille échange au temps des fêtes et des vacances.

— Tiens, ça fait longtemps qu’on a pas vu Anna khouya ! dit l’un.

— C’est vrai, ses chants d’un fou qui répète ce qui l’obsède, nous manquent, dit l’autre en se moquant.

— Tais-toi ! Ne dis pas de mal de personnes qui sont dans le besoin, gronde la mère avec un regard méchant, pour apeurer ses enfants. Sinon, tu seras comme elles dans la rue à quémander sans qu’on te donne !

— Il est gentil et très doux, mais il n’arrête pas de tirer sur sa cigarette, dit le grand frère.

— Quelle cigarette ? demande la mère étonnée.

— À chaque fois que tu lui donnes le repas et qu’il s’éloigne et cherche un lieu discret pour avaler le pain et la sauce, il sort son paquet de Casa, révèle Youssef.

— Paquet de Casa ?

Elle connaît le nom du paquet des cigarettes que l’on appelle ainsi parce qu’il est fabriqué à Casablanca, au Maroc. Il ressemble au Troupeau, bleu et fumé par les soldats. D’abord par les Français au Maroc puis par les Américains arrivés au port de Safi en 1942.

C’était un port d’embarquement pour traverser la Méditerranée et se déployer en Europe d’après la feuille de route choisie par les alliés pour combattre Hitler et l’armée allemande.

Le Maroc était également un lieu où se réunissaient les présidents des pays alliés pour se mettre d’accord sur la technique et les besoins des combats.

La cigarette Casa, des quartiers populaires, contient du tabac brun. Un paquet qu’on ne peut guère ignorer avec sa boîte blanche, imprimée en rouge d’une figure d’homme. Bon marché, cinq centimes de dirhams le paquet de vingt.

Les Français consommaient aussi du tabac en vrac pour les les pipes ou à rouler. Ce n’était pas plus interdit interdit au Maroc qu’ailleurs dans le monde.

Par contre les feuilles de kif sont, elles, illégales. Même si elles sont naturelles et de production locale, la loi les interdit pour leurs effets néfastes sur l’organisme et l’esprit.

— On voyait des zombis dans les rues, au Maroc, des fumeurs de kif ! Plus tard on en a remarqué dans les films hollywoodiens.

La mère reste figée. Elle n’a jamais vu Safour fumer et elle n’aurait pas aimé cet exemple-là devant ses enfants…

Elle les éloigne de tout, du bien comme du mal. Elle les fait grandir sans lien social, uniquement pour leur éviter de prendre les mauvaises habitudes dont la société souffre.

— Je suis étonnée par ce que tu me dis, Youssef.

Elle le regarde encore et encore pour s’assurer qu’il ne plaisante pas.

D’habitude quand il ment, il garde un moment son sérieux puis quand sa mère le fixe dans les yeux, il éclate de rire. Elle se sent immédiatement soulagée.

Cette fois, Youssef reste stoïque même. Il est de plus en plus gêné, parce qu’il ne veut pas dire que c’est faux pour faire plaisir à sa mère.

L’homme Anna Khouya était donc un fumeur ! Un grand fumeur. Et ce n’est pas apprécié dans cette société pauvre, mais morale.

Fumer signifie perdre de l’argent. Transformer les billets en fumée. Sans oublier les maladies.

La mère pense à la maigreur du prieur due à la cigarette et peut-être plus, le kif, par exemple !

Plus tard ils ont tous pris conscience des effets du tabac. On croit se faire du bien, mais en réalité on se détruit.

La mère était très méfiante sur les maladies, surtout la tuberculose.

Pour elle c’était le diable des diables, ce fléau ! En protéger ses enfants et si elle avait soupçonné le prieur d’être atteint par cette maladie, elle aurait refusé de s’approcher de lui et lui aurait interdit de les fréquenter.

La mère se tait un moment. Elle regarde son fils aîné et détourne de temps en temps son regard vers les autres. Elle ne sait vraiment pas quoi dire dans ces circonstances. Elle s’imagine échapper à quelque chose de dangereux qui la menace, elle et ses petits. Le père n’est pas toujours présent et c’est elle qui porte les responsabilités.

— Et comment l’as-tu su ? demande la mère.

— Quand il mangeait ! Il avait le dos tourné, face au mur. Juste après son repas, vite fait il a mis sa main à la poche et a sorti le paquet.

— Et comment sais-tu qu’il s’agissait de cigarettes ?

— Je les ai vues ainsi que la fumée au-dessus de sa tête.

La mère réalise de plus en plus que son fils dit la vérité qui lui avait échappé. Elle croit tout remarquer, mais à force, on devient aveugle ! pense-t-elle. Elle mordille ses lèvres de colère. Alors c’est donc pour ça qu’il a le teint jaune !

Elle commence à imaginer l’homme.

C’est vrai que les tuberculeux ont le visage très cireux. On dit qu’on leur avait peint le visage ou le corps entier, mais c’était la marque de la maladie.

— Peut-être est-il mort de ça ?

Au Maroc c’était la maladie la plus dangereuse, mais les gens mouraient aussi d’autres choses.

La peau jaune, c’est aussi Bou Safaïr, une maladie qui fait jaunir aussi le blanc des yeux. On le soigne, mais parfois, elle conduit au cimetière.

— On avait la baraka avec nous ! dit la mère.

Elle accroche des talismans au cou des enfants et même le père avait le sien. Il le range dans son portefeuille, mais parfois il le porte, car la mère l’y oblige. Il ne croit pas à ces gris-gris et ne craint ni le danger ni la mort. On dirait qu’il les cherche !

L’homme est lassé de vivre, il en a assez vu dans son existence. Il n’a plus peur de rien. Il a eu la chance d’éviter les malheurs et les guerres, alors maintenant, à son âge, il attend son tour…

Les personnes qu’il connaissait ont disparu les unes après les autres. Il n’est plus accompagné, sur son chemin, de ceux de ses débuts dans la vie. Il sait qu’il lui reste moins à vivre que ce qu’il a vécu jusqu’aujourd’hui. Il le dit et le redit à ses « petits » pour les préparer à son absence !

— La mort est une vérité et un jour ou un autre, on doit partir ! Il faut vous préparer à être des hommes, après mon départ. C’est à vous de continuer la marche !

La mère veut changer de sujet pour ne pas parler des cigarettes… Il ne faut pas que ses enfants fixent leur attention sur ces bêtises.

— Vous vous souvenez du jour où il a perdu son vélo ?

— Bien sûr, c’était une catastrophe, dit le cadet.

C’est vrai que le chanteur avait réussi à s’acheter un vélo. À chaque fois qu’il arrivait dans un village ou dans des quartiers de la ville, il posait son vélo au coin de la rue et commençait à visiter les maisons.

Un jour, de jeunes désœuvrés du quartier ont décidé de l’en priver. Ils l’ont embarqué et fait le tour de la place de l’aéroport ou plutôt du petit aérodrome, près du quartier.

L’homme a passé sa journée à chercher sa bicyclette. En vain. Depuis ce jour, à chaque fois arrivé au village, il cherche si quelqu’un l’a vue ou l’a trouvée. On dirait qu’elle a disparu dans l’océan. On n’en a jamais plus entendu parler.

Le chanteur a changé de moyen de locomotion et c’est sur le dos d’une ânesse, cette fois qu’il se déplace. Il a appris la leçon et attache son animal avec une corde à sa main qui tient l'outar. Parfois l’animal bouge et tire sur le bras de Safour qui se met à jouer de fausses notes !

Peu importe, le chanteur aura son obole. Les habitants savent qu’il est artiste par besoin et qu’il ne sait rien faire d’autre pour gagner sa vie, alors ils n’en demandent pas plus. Bien ou mal.

Le plus important ce sont ses prières.

Après avoir mangé, il ressent une nouvelle force. Il commence à prier pour les généreux avec lui. C’est ce que tous cherchent. La prière et encore la prière…

S’ils donnent une bouchée de pain, c’est pour en recevoir une dizaine et c’est la promesse de Dieu aux croyants. Dieu récompense la générosité et la justice de ses serviteurs. Dieu donne pour que les hommes rendent la pareille !

Lagnawi

Un joueur de musique traditionnelle gnawa

C’est à ce moment-là que Zahid a connu les deux musiciens prieurs dont un gnawi, un artiste.

On ne peut rien vendre, dans cette société d’autre que la prière ! Tous en veulent, car leurs vies sont difficiles et plus qu’on ne l’imagine.

Même au XXIe siècle, les habitants de ces régions vivent au Moyen-âge et parfois pire !

Ne généralisons pas, car certains riches vivent le paradis sur terre, même si le pays reste archaïque.

On parle de ceux nés sans cuillère d’argent dans la bouche et qui sont obligés de vivre chichement.

— Se démerder ! dit l’oncle de Zahid, un homme cultivé qui a été éduqué parmi les Français au temps de la colonisation.

Il est très en colère contre la société et la vie dans ce Maroc libéré. Rien n’a changé, de son point de vue et la société va de pis en pis !

Il aime le modèle à la française comme on dit alors que la société au temps des Arabes jahilites le dessert. Certains souhaitent que la société fasse renaître sa pureté, et revienne à l’humanité d’antan, non faussée par l’idéologie des colonisateurs.

Si on veut être plus clair, ceux qui refusent toute modernité parce que ce n’est pas dans leurs idées.

Lagnawi, lui, a arrêté de penser ! Il a laissé la politique aux autres. Ce qui l’intéresse le plus c’est de gagner son casse-croûte quotidien.

Il vit au jour le jour, sans plus.

S’il ne sort pas très tôt le matin avec son grand tbal, un instrument de rythme gnawi, il gardera sa faim. Personne ne lui tendra sa pitance.

Il faut qu’il crie pour avoir de quoi se nourrir. Chanter, taper très fort sur son tbal !

Que tous entendent de très loin ce son intense, à plus de 1000 m, surtout quand le vent souffle en direction du village.

Zahid est fan de ce gnawi depuis son tout jeune âge.

Il veut le nommer, mais il n’a pas assez d’oreille pour entendre subtilement le mot. Il l’appelle autrement :

— Laklawi ! dit le petit de 3 ou 4 ans.

Il voit sa mère se moquer de lui. Elle éclate de rire et se cache, car le petit dit un mot qu’on ne prononce jamais par pudeur et surtout pas à 3 ans ! Il ne réalise où est son erreur que sa mère ne corrige pas et ne lui explique pas le sens du mot qu’il emploie.

Comment dire ? Le petit Zahid parle des parties génitales de l’homme !

Laklawi au lieu de Lagnawi…

Le mot signifie les testicules. On le dit sans retenue en français, mais pas en arabe. C’est ça la vraie différence entre les sociétés orientale et occidentale et ses non-dits.

Les parents ne se sentent pas concernés par les mots usuels du corps à enseigner à leurs enfants. Ce qu’on appelle en Occident et dans toute société moderne, l’éducation sexuelle. Chez les Arabes, rien !

On apprend dans la rue ce que signifie une relation entre homme et femme et comment on fait des enfants.

Les parents, dans le monde oriental, ne veulent pas ou peu que leurs enfants procréent, sauf ceux qui ont de quoi vivre ou sont fortunés.

Ceux qui n’ont rien à manger, comme le gnawi, le musicien, n’ont pas à être pères.

— Ce ne sont que des machines à broyer le pain ! dit le père de Zahid.

Chari Hanhna, Fi Rasha Mathna ? Qui achète une bête qui tousse, un moulin qui broute la farine ! C’est l’image d’un homme qui n’a qu’une bouche et des dents pour ronger le pain et rien d’autre.

Bien sûr, le père dit cela en plaisantant, mais il le pense vraiment.

C’est la façon dont la société voit les petits pauvres qui ne peuvent rien faire pour gagner leur nourriture. Ils attendent tout des autres.

C’est décevant pense Violette, la Française. Un enfant n’a rien demandé et quand il naît il faut être responsable de lui jusqu’à ce qu’il travaille.

Évidemment, mais adulte, un homme au Maroc est encore inapte à se nourrir. Il n’a rien d’autre à faire que de proposer ses épaules pour porter des caisses de farine !

— Talab Maachou ! dit le père. Celui qui cherche à gagner sa vie.

Il est vrai que c’est un travail difficile, mais il n’y a rien d’autre. Ils sont nés esclaves et ils mourront ainsi. Sans rien de plus.

Ce n’est pas une pensée unique, mais celle de toute une société. La seule façon d’éduquer et de se mettre au service de ceux qui ont le pouvoir économique.

Quand il arrive malheur, les pauvres ouvriers se retrouvent à la rue et demandent la charité, comme ce pauvre gnawi, le joueur de tbal.

Le père le connaît bien, car c’était un voisin d’un quartier, proche du sien. Même son nom, Sidi Jaloul lui est familier.

Pourtant il n’a rien de Sidi qui signifie Mon Seigneur… Mais pour l’honorer avec respect, même s’il est prolétaire on le nomme ainsi, comme un seigneur, sans caisses d’or ni de trésor !

Sidi Jaloul Lagnawi parce qu’il vénère l’un des soufis de Bagdad, Moulay Abdelkader Al-Jilali très apprécié des pauvres Marocains et du monde oriental.

On l’appelle quand on est en difficulté. Ses disciples croient qu’il répond.

Des personnes qui vont mal le prient. Il les entendrait et la douleur cessera. Il apparaît corps et âme et sauve des victimes de la terre entière. C’est ce qu’imaginent les adorateurs de ce saint.

C’est le seul nom que le gnawi prononce. Il l’implore pour être sauvé de la misère.

— Ô, Moulay Abdelkader !

Il frappe très fort son tbal.

Ceux qui apprécient ce soufi sortent de chez eux et répondent les mains remplies de sucre, d’argent, de morceaux de pain, de farine…

Tout ce qu’ils offrent sera offert au nom de Moulay Abdelkader Al-Jilali. Ils se prévoient un bel avenir en étant charitables au nom du saint bien aimé.

— Si nous sauvons ce pauvre homme, nous le serons à notre tour, en cas de besoin.

Après avoir fait le tour des quartiers de la ville, le gnawi rentre chez lui chargé de sacs de nourriture et une fortune dans la poche. Voilà son travail et son gagne-pain depuis qu’il a été licencié. Il n’avait même plus de quoi payer son loyer.

Il a divorcé et ses enfants ont quitté la ville et l’ont laissé seul dans la misère.

— La vie est une traîtresse. Que Moulay Abdelkader soit votre sauveur et qu’il vous vienne en aide ! di-il à celui qui lui tend une pièce.

Bien sûr, le saint le sauve lui-même d’abord, avant les donateurs, mais pas ses enfants qui l’ont abandonné.

L’homme ne pense plus au passé et vit sa vie comme elle arrive. Il sait bien qu’il ne lui reste pas longtemps à 90 ans. Il est tout de même encore capable de se lever et de faire le tour des quartiers pour recevoir à manger.

Le jour où il n’arrive pas à sortir, ses voisins travaillent pour le servir, jusqu’à sa mort.

On ne laisse pas un homme ou une femme seul dans cette société et il n’existe pas d’associations ou de maisons pour vieux ou pauvres sauf dans quelques villes modernisées. Et encore…

Pour éviter d’être un poids pour les autres, souvent les vieillards se laissent aller et meurent de chagrin.

Et encore et encore, Zahid n’arrive pas à prononcer le nom du gnawi :

— Laklawi ! dit-il, les couilles.

La mère s’esclaffe et se tourne vers la grand-mère qui pleure de rire. Elle ne peut plus fermer la bouche et rester silencieuse. Elle rit à voix haute et se plie en deux pour ne pas tousser. Elle se sent étranglée par le rire. Sa fille la suit, impossible de se retenir. Le petit sent que quelque chose ne va pas. Il regarde sa mère et sa grand-mère installées dans un théâtre devant une pièce étrange !

Quand on dit laklawi