Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

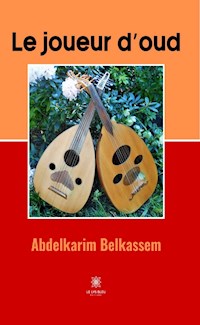

Le joueur d’oud retrace les expériences de Samir, un apprenti joueur d’oud, instrument oriental, jusqu’à son parcours de musicien et d’enseignant de musique. Avec un style plein d’émotion, c’est également une aventure, parfois amère, jalonnée d’incertitude et de douleur, un bout de vie que vous êtes invités à découvrir…

À PROPOS DE L'AUTEUR

Abdelkarim Belkassem est écrivain, professeur de littérature arabe et musicien classique, oudiste dans un orchestre arabo-andalou, également ténor en chant arabo-andalou et oriental. Il se consacre à l'écriture de romans et d'essais, pont entre ses deux cultures.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 292

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Abdelkarim Belkassem

Le joueur d’oud

Roman

© Lys Bleu Éditions – Abdelkarim Belkassem

ISBN : 979-10-377-6142-2

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Du même auteur

Le conseil de famille, c’est-à-dire le père, la mère, la grand-mère et les tantes, a décidé que Samir serait l’élu qui deviendrait fkih ou imam.

Il fréquentera l’école coranique pour apprendre le Coran, par cœur, avant l’âge de neuf ans comme le veut la tradition au Maroc et dans tous les pays musulmans.

Samir ne donnera pas son avis. Il est là en simple spectateur et écoute ce que chacun dit.

Le père, Hussein, baisse la tête pour ne pas contrarier son épouse. C’est la mère, le chef de famille, la responsable de l’éducation des enfants et de leurs projets.

Lui imaginait laisser faire la nature, que son œuvre se mette en place contrairement à la mère qui, aussi illettrée que lui, l’aïeule et les tantes, voulait enfoncer les portes pour sortir de la misère après le vol de leurs terres et de leur héritage.

La famille doit proposer un de ses enfants et de préférence un garçon. Les oulama disent, d’après l’imam, qu’un enfant fkih peut faire entrer au paradis soixante-dix proches. Ce sont les paroles du Prophète, selon elle.

L’assemblée approuve Amina, la mère et observe Samir assis près de ses frères, heureux et fiers de leur élu.

Samir n’a rien contre l’école coranique. Il aimerait y apprendre les sciences et les paroles du texte sacré. Il a envie d’être le croyant que ses parents souhaitent et pourtant l’idée ne résonne pas en lui. Il se sent forcé, obligé, guidé vers un destin de Christ, de Moïse ou de Mohamed. Et il n’a que trois ans…

Triste et même terrorisé, il se demande ce qui l’attend à l’école coranique.

Il ne veut pas décevoir sa mère et surtout son père qui a tellement envie que ses enfants deviennent des savants, ce qu’il n’a pas pu être. Lui, Hossein, le berger, gardait les moutons et les chèvres avant de travailler dans une société de travaux publics où il construisait des routes.

Samir a donné son assentiment, du moins à ce moment-là. La mère a enfoncé le clou en y envoyant aussi les frères. Il en devint responsable sur le chemin de la madrasa et durant les cours de 7 h à 10 h et de 14 h à 18 h, chaque jour de la semaine.

Samir est l’élu car les parents n’ont pas une totale confiance en leurs autres fils. Pour eux, c’est lui le plus intelligent. Sa personnalité, résistante, augmente sa capacité à mémoriser entièrement le livre sacré. Il est dit, de façon imagée, qu’il faut marcher sur des charbons ardents avant d’arriver à l’autre bout de la connaissance. Il faut se brûler et souffrir pour obtenir la bénédiction du savoir.

Le fikh, maître de l’école coranique était très gentil à l’arrivée de Samir et de ses frères. Avant tout, ce sont des clients et leur famille nourrira le talab comme elles le font toutes dès la scolarisation de leurs enfants.

L’enseignant remercie la mère et lui promet de faire d’eux ce qu’elle souhaite, c’est à dire des oulama en trois ou quatre mois !

La mère :

— Je fais naître les enfants et le fkih les tue !

Cette phrase autorise le maître à se comporter avec dureté avec eux et les obliger à apprendre même sous les coups de la main ou du bâton.

C’est la tradition, tacitement autorisée par les parents qui donnent tous les droits au fkih.

La mère s’est éloignée du maître affable. Il accompagne les frères près de son siège, un coussin et s’assoit. Il demande aux nouveaux venus de s’agenouiller. Alors il prend Samir par la gorge et lui demande d’épeler son nom. S A M I R.

Les élèves sont silencieux. Pas un mouvement. Puis les lecteurs crient le Coran jusqu’au ciel dès l’arrivée de l’enfant auprès d’eux.

Le fkih présente les nouveaux aux élèves et leur demande de bien les accueillir.

La madrasa était simplement un garage loué ou prêté. Des tapis de jonc recouvraient le sol en terre, seule protection pour les corps peu vêtus de mahdra. Ces élèves venaient de familles démunies voulant se donner une bonne réputation auprès des notables.

En réalité, cette école coranique avait peu d’avenir et ne pouvait pas donner plus que ce que le fikh lui-même vivait au quotidien. La pauvreté et le célibat par manque de pouvoir subvenir aux besoins d’une famille. Pas d’études dans des écoles supérieures non plus, loin de leur milieu.

Dès le début, à ses trois ans, Samir a successivement changé d’école car elles fermaient les unes après les autres. Du jour au lendemain, le fikh partait changer d’air et commençait un autre métier.

À chaque nouvelle rentrée, il fallait recommencer à apprendre le Coran, depuis sa première phrase. Chaque maître a sa propre lecture et refuse celle de ses prédécesseurs. Ainsi Samir a passé quatre ans d’apprentissage sans dépasser le début du livre et des phrases simples.

Il en a plus qu’assez de cette vie de soumission sur le chemin de la mssinda et en particulier dès qu’il est entré à l’école primaire publique et qu’il est devenu un élève moderne.

La mère n’est pas de cet avis. Elle l’oblige à y accompagner ses petits frères pendant les vacances et les congés hebdomadaires.

Il le faisait en pleurant, battu par son grand frère à coups de poing et de talon, à la demande malsaine de la mère.

Patiemment, Samir a gagné. La mère a renoncé à utiliser ou faire utiliser la force pour le contraindre. Comme les écoles coraniques continuaient à fermer, il fallait se rendre à des kilomètres, trop éloignées pour y aller à pied.

Samir s’est très bien adapté à l’école primaire, la grande école. Ses notes écrites et orales furent excellentes. Les instituteurs étaient satisfaits de lui. Il recevait des récompenses de ses maîtres et il fut choisi pour déjeuner gratuitement à la cantine pendant une année scolaire.

Avec le fikh, Samir a appris le chant des phrases mais il n’a jamais réussi à lire les mots. Pour réciter, il demandait aux autres élèves de lui lire le premier mot et alors il pouvait dérouler la suite.

À son arrivée auprès du maître religieux, devant les menaces du bâton ou de la ceinture il oubliait le mot initial de la phrase. Alors le fkik ordonnait le tahmila, la grande punition. Deux élèves soulevaient les pieds de Samir, dos au sol. Les pieds étaient présentés au maître qui alors, bavant de rage, frappait leurs plantes à toutes forces comme un enragé !

À l’école publique, c’était la même chose. Les instituteurs étaient d’anciens fkih qui avaient réussi à se former. Pour autant, leurs méthodes étaient restées aussi agressives qu’à l’école coranique. L’enseignant, agacé par des évènements qui lui sont propres, frappait Samir sur la tête à chaque passage devant lui. Sans motif.

Le soir, quand il rentrait chez lui, sa mère lui palpait la tête et constatait qu’il portait des bosses. Comme un dromadaire ! Elle demandait à son fils qui l’avait battu et invariablement, il répondait que c’était le maître.

La mère est impuissante. Si elle rencontre l’instituteur, cela créera un conflit qui aura pour conséquence le redoublement ou le renvoi de l’école. Elle le sait, elle l’a vécu avec six de ses enfants.

Personne n’écoute les pauvres ni le clochard. Le maître est un prophète, il a tous les droits. Et même de vie et de mort, disait-on auparavant !

Samir accepte de continuer sa scolarité malgré la souffrance. Personne ne peut rien pour lui, ni le directeur, ni les autres responsables.

Partout, il reçoit des coups. En classe, à la cantine, dans le rang devant le portail de l’école, dans la cour de récréation. Il n’était pas le seul, d’ailleurs. Certains élèves saignaient même du nez et portaient des ecchymoses.

Samir commençait à vivre ! Avec les années – dix ans, douze ans –, il se sent comme un grand.

L’ange des arts l’habite depuis sa petite enfance mais il n’a pas encore explicitement ressenti sa présence.

Quand il avait trois ans, devant le seuil de sa maison, il avait vu arriver un artiste de rue, un gnawi avec son grand tambour africain. Le musicien s’arrêtait devant chaque porte et tapait fort, en rythme, la peau de l’instrument. Il l’effrayait, alors il se précipitait chez lui en criant.

— Laklawi ! Laklawi !

La grand-mère et la mère éclataient de rire. L’enfant se trompait de mot et utilisait, en dialecte, celui des attributs masculins.

Puis Samir s’est habitué et attendait avec impatience la venue des artistes de rue et des conteurs. Ce sont des mendiants vivants de la charité, la sadaka,des dons.

Un morceau de pain, un œuf, une pièce de monnaie, un verre de lait ou un plat chaud avec ou sans viande, un bol de soupe… Rien ne se refuse.

— Chaque jour ses vivres. Trop ou peu !

L’art est là, dans la rue, à portée d’oreilles. On ne peut que le boire ou le manger par tous les pores de sa peau.

Comment faisait-on en ce temps où il y avait ni radio ni téléviseur ? Et encore moins d’ordinateur ! Même pas l’électricité ni de lampe à gaz.

Quand on a pu se procurer une lampe, on l’a utilisée pour la préparation des repas. Et parfois uniquement quand on recevait des invités de valeur.

Pour nous alimenter, nous sortions dans les champs proches de notre village et nous ramassions du bois vert ainsi que les bouses sèches des vaches. Fraîches, on les mettait au soleil.

Le kanoun, l’endroit de la cuisson se trouvait toujours prêt à être allumé, éloigné de la pluie ou des torrents.

Quelques baguettes de bois que l’on cassait en petits morceaux. Puis on prenait un bout de papier sur lequel on faisait fondre une goutte de bougie pour faciliter l’allumage. On glissait cette mèche sous le bois. On soufflait fort pour accélérer la prise du feu. Dès que la grand-mère ou la mère s’étouffaient dans la fumée âcre, Samir s’y mettait à son tour, même tout jeune. Il fallait souffler pour manger !

Le repas est toujours délicieux après l’effort surtout quand on a une faim de loup, l’hiver.

Les crêpes étaient dégustées, dévorées, devrait-on dire, au-dessus du kanoun avant que la soupe au roux de farine, avec des oignons et un morceau de graisse de bœuf soit cuite.

En dessert, un verre de thé à la menthe. Ensuite, chacun s’allongeait dans son coin, sur un petit tapis isolant mal de la terre en ce froid glacial.

Par contre, l’été, la chaleur brûlante pénétrait par les brèches ouvertes sur le toit de la chaumière.

On dormait avec les poules, comme on dit, dès la tombée de la nuit et le chant du coq ainsi que les bruits caractéristiques des troupeaux en route vers le pâturage nous réveillaient.

La grand-mère se levait pour traire sa vache et préparer le petit déjeuner. L’âne avait le privilège d’aller brouter dans le champ qui servait de jardin familial enclos d’un muret de pierres.

Après avoir pris la collation, on s’abritait sous le figuier, un arbre millénaire qui avait nourri les ancêtres avant nous. Il était sourd et muet. Il ne racontait rien de ce qu’il avait vu mais nous devinions que les âmes de nos morts tournaient autour de lui et veillaient sur les vivants dans le besoin. Surtout sur l’arrière-grand-mère âgée de 90 ans. Des sons se diffusaient en rythme partout dans la nature. Les étoiles clignotaient dans les yeux de Samir et lui révélaient le secret du monde. Il les entendait au plus profond de lui, comme les meules d’un moulin.

Samir entend parler de son oncle, amateur de chants orientaux, de danses andalouses et de musique populaire. Le neveu souhaite obtenir la même réputation et que sa mère en soit autant fière que de son frère.

Samir commence par sa voix. Crier avant de pouvoir chanter.

Le préféré c’était Kader, le grand frère dont la voix était aiguë comme celle d’une femme. Samir, lui avait la voix grave comme un saxophone ou un violoncelle.

Sa mère lui demandait de se taire, il lui agressait les oreilles et elle n’aimait pas cette compétition avec son aîné. C’était le diable contre la voix de l’ange…

Le désir pousse Samir à lutter et l’espoir le stimule pour réussir. On ne peut pas considérer une voix humaine à celle du diable, selon lui.

Lors de rencontres familiales, le soir après le dîner et dans des moments festifs, Samir se mettait au premier rang, son plat à la main et jouait le rythme et chantait en chœur. Son grand frère lui aussi tenait son plat à la main et poussait la chansonnette.

La mère devenait le juge. Quand un grand sourire éclairait son visage, tout allait bien. Les fausses notes, le rythme cassé, des erreurs dans la poésie, rien de grave puisqu’il s’agissait de répétitions.

De temps en temps, la mère fredonnait pour donner le ton. Malgré la simplicité de ses chants, elle trouvait toujours des auditeurs. Ses enfants aimaient la voir joyeuse, surtout dans ce monde où seuls le pain et la soupe sont les menus quotidiens hormis lors de la fête du mouton où la viande abonde et est distribuée rapidement. Se gaver comme des oies parce qu’il n’y a pas de réfrigérateur et qu’il faut vite consommer au risque de se rendre malade d’indigestion !

— Écoutez, les enfants, le chant et la musique sont des dons du ciel. On ne sera jamais artiste si on ne reçoit pas la bénédiction d’un saint, affirme la mère.

Voilà comment on se retrouve dans l’obligation d’économiser sou après sou pour pouvoir voyager jusqu’à Marrakech. Il fallait aller prier Saint Moulay Brahim, dans les montagnes de l’Atlas.

Après des années, la famille réussit à se rendre au mausolée.

Le car dépasse la place Jamaa El Fna et ses artistes de rue pour grimper vers un village montagneux. Entre les pentes rouges, le mausolée du saint apparaît, immaculé.

Il est usuel de fréquenter le mausolée et d’y dormir dans des chambres de fortune où on se repose sur des paillasses en jonc. Parfois, on peut s’y procurer des couvertures et des coussins. On loue cet équipement sommaire et il faut payer le butane pour le thé et le café. Parfois, on apporte sa propre bouteille de gaz.

Le pain du souk est bon marché ainsi que les fruits et les légumes. Des pommes, des dattes et des amandes sont les aliments principaux des fêtes religieuses au Maroc et dans les pays musulmans.

Une poignée de main suffit à remplir l’estomac, dit-on. La mère donne cet exemple à ses poussins qui ne cherchent qu’à emmagasiner en eux tels des louveteaux affamés.

Dès que l’on a mangé, on se promène dans les rues escarpées. Dans la rue, des familles venues de tout le Maroc. Des filles cherchant à se marier et réussir leur vie. Des fous venus se soigner car ils n’ont aucune confiance en l’hôpital psychiatrique où la méthode de soin, c’est de les jeter dans un puits. Ils y restent enfermés pendant des lustres, livrés à leurs démons comme dans les temps anciens.

On trouve vraiment de tout au mausolée. Un vrai souk, comme disent les Français !

Il faut être prudent en se promenant entre les maisons de fortune. Des voleurs de biens ou même d’enfants suivent les visiteurs. Fraudes et arnaques s’y multiplient. On y vend le loubane, des perles du Sahara marocain et autres talismans considérés comme des barouk, la baraka du saint. Ce ne sont que des amulettes sans valeur pour voler les ignorants.

La nuit, la mère sort avec ses enfants pour assister aux spectacles.

Samir et Kader n’attendent que ce moment-là pour se confronter à de jeunes Marrakchis, des habitués du nzaha, ces moments de fête et de pique-nique dans la nature.

Samir chante Brahim Alami, Hamid Zahir, Ziani, Chikhat, des modernes sans aucune remarque même si c’est faux ou s’il se trompe. Les auditeurs sont là pour apprendre, comme dans un conservatoire à ciel ouvert, identique à celui de la place Jamaa El Fna.

Les jours se passent ainsi, dans l’attente du don attribué par le saint. Pour être bénis, la mère et ses enfants entrent visiter le mausolée. Le mkadam attend, les yeux fixés vers la porte, un don, en monnaie cette fois ! Selon la valeur de l’obole, ilse manifeste. Pour obtenir la baraka, il faut être plus généreux… On ne donne pas ? On ne reçoit pas !

Cependant, il reste de l’espoir à Samir et sa famille. La mère recevra sa part si elle ne peut pas réaliser le vœu de ses fils. Elle sait déjà que la malchance entoure la famille et que le miracle n’est pas pour eux.

Le séjour s’est terminé sans baraka mais peut-être est-elle tapie, là, quelque part ? Il faut y croire.

Le retour à la maison était décevant. Les causes de l’échec les préoccupaient et pourtant des indices diminuaient leur désespérance. Avoir été accepté par les artistes marrakchis en était un signe.

Samir se promène dans la nature en chantant à tue-tête, sa voix monte jusqu’aux étoiles, jour et nuit. Sous la chaleur comme dans le froid. Il ne s’arrête que lorsqu’il sent que ses cordes vocales s’abîment. Il n’arrive même plus à déglutir.

Tout de même, il crie, un soir :

— Un clou dans ma gorge ! Là !

Sa mère n’y croit pas :

— On ne hurle pas comme ça si on a un clou fiché dans la gorge !

Samir, adolescent, est angoissé. Pour le calmer, sa mère le fait accompagner par son frère Kader chez Si Mbarak El Ghayat. C’est un célèbre musicien qui joue du ghayta, la trompette orientale. Si Mbarakest un artiste chrif, descendant du Prophète, il possède la baraka en lui. C’est pour cela que, célèbre, il est invité à participer à tous les spectacles, que ce soient ceux de la ville, des mariages, des fêtes religieuses d’Aïsawa, des chants soufis.

À 21 h, devant la chaumière du musicien, Samir et Kader luttent contre les chiens pour arriver jusqu’à la porte. Dans la campagne obscure, les aboiements signalent un intrus. Mbaraksort de chez lui et trouve les deux jeunes.

— C’est pour soigner Samir !

Deux gouttes de salive sur les doigts et un passage sur le cou du jeune homme en massage et le mal a disparu.

Samir a surtout besoin d’attention et de tendresse. Par la suite, il repassera à l’heure du loup, chaque soir, pour calmer ses angoisses.

Ce « médecin » traditionnel est peu onéreux : deux œufs et 1 dh…

Rien n’empêchera Samir de chanter. Il sent une force intérieure le pousser, parfois de joie, parfois de tristesse. De malheur, aussi, devant les yeux mélancoliques de ses parents et devant Kader, chassé de son école le jour où son professeur, fêtant son anniversaire, a reçu, chez lui, tous les élèves de deuxième année, sauf lui. Trop pauvre pour offrir un cadeau à son maître…

— Je vois que tu es en retard ! C’est pour m’apporter un poulet d’anniversaire ? C’est ce qu’on fait tes amis les bons élèves, hier. Dégage et ne reviens plus ici !

Cet odieux enseignant se croit-il le propriétaire de la classe ? Oui ! Et nous sommes en 1970…

La mère a senti la maltraitance contre son fils. Elle est allée voir le professeur pour lui demander des comptes. À son tour, elle a été humiliée :

— Ton fils n’est qu’un c...

Un tel diagnostic après deux années scolaires parce que Kader n’arrive pas encore à lire l’arabe.

La mère est rentrée chez elle, pensant avoir fait le nécessaire auprès du maître pour qu’il admette Kader à nouveau dans sa classe.

Elle se trompait. Le lendemain, l’instituteur a mis l’élève à la porte. Il devait attendre devant la classe toute la journée. Le directeur s’en est inquiété, l’enseignant a répondu que Kader subissait une punition. Une punition permanente qui humiliait tellement le jeune qui, lorsqu’il apercevait le directeur, il faisait semblant d’aller aux toilettes. Au lieu d’étudier, il passait son temps près des sanitaires…

La mère interrogeait son fils et celui-ci pleurait. Que pouvait-elle faire ? Cette femme illettrée ne connaissait pas tous les codes.

Elle en parlait à ses voisines et, petit à petit, elle s’est enhardie et a décidé de revoir le maître. Cette fois en douceur.

Quand elle est arrivée devant le professeur, ce dernier a giflé Kader en l’accusant de rapporter des mensonges chez lui.

Si Kader mentait souvent, là il était plus sincère que l’instituteur.

En regardant Kibir, on voit sa méchanceté. Un homme malheureux arrivé de sa campagne. Dur et sec. Chanceux d’avoir un poste d’instituteur mais il pèse de tout son poids sur ses élèves pour les maltraiter sous prétexte d’éducation et d’apport de connaissances.

Il ne s’agit pourtant pas de la mssinda, l’école coranique.

Il est interdit, légalement, de frapper les élèves mais ce n’est respecté par personne, pas même par l’adjoint du directeur. Il fait le tour de la cour en tenant dans la main droite une ceinture et dans l’autre un bâton. Quand il en a assez de frapper un élève, il recommence sur un autre.

Les garçons fuient à son passage comme la mer se retire brutalement lors d’une tempête. Ils se piétinent avec fracas par crainte des coups mais par malchance, ils en prennent quand même. Leur prudence n’a servi à rien et ils goûtent, malgré eux, à la souffrance.

« La science et la connaissance ne sont pas gratuites ! Il faut souffrir pour les acquérir ! », un dicton que l’instituteur a fait sien comme dans la société orientale.

La mère voit les coups pleuvoir sur son fils alors elle s’agace. Elle rebrousse chemin et se dirige vers l’adjoint puis le directeur.

Personne n’y peut rien. L’enseignant est maître dans sa classe et l’élève est toujours coupable. Il doit obéir sans condition et accepter les sévices nécessaires à un apprentissage performant. À l’école, comme dans la rue, le châtiment rend sage et la révolte est refusée.

— Si le maître t’ordonne de baisser la tête, fais-le.

La mère est comme un oiseau dont on a coupé les ailes. Elle espérait tant que l’école soit un lieu sain qui sauverait ses enfants et donc sa famille du malheur. Elle a fini par se décider à garder Kader à la maison.

Ce sera le même destin pour Souyef, Hamid et les autres. Aucun d’eux n’a réussi à dépasser la deuxième année de primaire.

El Kibir et Kabira, la maîtresse, s’imaginent vivre dans une société féodale, maîtres et esclaves.

Tant que le peuple restera ignorant, on fera de lui sa sauce préférée trempée dans différentes farines.

Samir est un battant. Quand le maître a besoin de se défouler, il lui offre son dos. Les coups pleuvent, l’enfant sent la foudre éclater ses épaules et même ses bras quand la règle frappe son corps. Il en ressent toute la violence mais il ne crie pas malgré son envie. Il se laisse faire et se rapproche de l’instituteur à chaque coup. Il se redresse et même se lève pour être au plus près du bourreau.

Celui-ci est très fier de lui. Il cogne avec un grand sourire sur les lèvres. Les autres élèves se moquent de Samir malgré leur étonnement devant sa résistance à supporter la violence des coups. Ils se demandent comme il fait.

Certains disent qu’il porte sûrement plusieurs épaisseurs de vêtements. D’autres prétendent que sa peau d’âne arrête les coups de bâton avant d’atteindre sa peau humaine…

Plus Samir résiste, plus le maître s’acharne. Il bat des bras, des mains, des jambes, des pieds. Partout, avec rage, impuissant malgré la douleur sur les traits de l’enfant.

Ce dernier s’est composé un masque et garde le silence. Comme auprès de sa mère.

Samir n’avait le droit qu’à un seul pantalon et un pull, les moins chers, pour toute l’année.

Des baskets pour parcourir les huit kms qui séparent le village du lycée, au centre-ville.

Elles servaient aussi aux séances de sport. Elles se déchiraient rapidement, de mauvaise qualité, alors Samir les faisait réparer par le cordonnier du quartier. Le petit homme était installé au coin d’une rue avec ses misérables outils.

Pour vivre parmi les anges, Samir siffle de la musique et élève sa voix angélique.

C’était un loup solitaire, au calme, loin des regards méchants et des paroles blessantes.

Il chante doucement mais parfois sa voix s’élève vers le ciel. Les ondes se répètent et les camarades se mettent alors à le chercher.

Durant son adolescence, la saison des amours débutants, Samir devient de plus en plus artiste, poète. Il cherche sa promise comme un oiseau en plein air, perché sur des rochers ou dans les arbres. Une image dans la tête, une sirène de la mer.

Ses contes et ses chants ensorcellent les cœurs. Les auditeurs se précipitent en courant.

Un mort ressuscité, un miracle ! Pourtant c’était naturel pour lui ou alors une folie comme celle de Simpson, un des perdus de la ville, qui siffle des chants d’Apollon, le dieu des Grecs.

Samir chante et ses amis veulent l’entendre. Il est adoré malgré ses fripes usées. Parfois, des vêtements de pauvre abritent un trésor alors que d’autres ressemblent à un coffre précieux qui est vide à l’intérieur.

C’est l’âme qui fait de nous, un homme. Un demi-dieu !

Il est devenu le rossignol de sa classe. Les élèves parlent sans cesse de lui et ils le cherchent dans la journée. Ces jeunes ont besoin de joie et de chansons d’amour pour envoyer des messages cryptés, secrets, à leurs bien-aimées surtout dans cette société qui parle des relations entre garçons et filles comme aybe, c’est-à-dire maladresse.

Chanter l’amour est toléré. Les mots doux s’écoutent jour et nuit à la radio et, si on a de la chance, dans des films télévisés.

Si les adolescents voulaient connaître ce que l’on dit aux femmes ou aux hommes, c’était le seul moyen. On complétait avec de la poésie.

Samir et d’autres jeunes profitaient de toutes les occasions pour aller au cinéma qu’ils fréquentaient trois fois par semaine. Ils choisissaient la salle du Caméo, du Mercure et de l’Alhambra. Ils n’appréciaient pas la salle de Salah dans le quartier de la gare parce qu’il fallait payer en plus le ticket de bus.

Samir aurait pu y aller à pied puisqu’il faisait le tour de la ville, du nord au sud et de l’est à l’ouest mais là, ça ne le tentait pas.

Des films de grands artistes orientaux et égyptiens étaient projetés. Ceux d’Oum Kaltoum, la grande voix de l’Orient, ceux de Farid Al Atrach, le roi de l’oud et ceux de Mohamed Abdelwahab le chanteur divin. Le préféré était Abdelhalim Hafid, invité et encouragé par le roi du Maroc.

Une belle chanson s’intitulait « Almao wa Alkhodra wa at wajho Al Hassan ! », « L’eau, la verdure et le beau visage ». Samir n’entendait que le mot Hassan, le prénom du roi. Il ne comprenait pas toutes les phrases mais il avait raison, il s’agissait bien de l’évocation d’Hassan II.

Samir se forme avec l’écoute. Il recherche en permanence des sons et des mots, les oreilles à l’affût, avec obsession.

— Il faut l’être si tu veux devenir un vrai musicien, un artiste !

Le professeur de langue arabe a entendu parler des histoires du chanteur dans la nature. Il commence à lui prêter attention et à mieux remarquer son calme en classe, attentif et brillant.

Azzedine veut lui aussi entendre Samir. Il a l’oreille, lui qui a grandi à Marrakech et il apprécie beaucoup la musique et la poésie. Il a ainsi choisi d’être enseignant d’arabe pour les mots et leur sonorité.

Dès qu’il sort de sa classe pour une tâche administrative, au retour, tous se chamaillent. Un vrai poulailler. Chacun en profite pour parler à son voisin, les jeunes se draguent en riant. C’est l’unique occasion d’avoir une fille à ses côtés qui ne peut pas fuir les mots doux. Elle tourne la tête et traite le garçon de fou, qu’il sera convoqué par le surveillant général et qu’il écopera de la pire punition de sa vie.

Samir, lui, utilise sa voix pour les anges célestes et non pour ceux de la classe. Même si les terriens sont à l’écoute…

Le professeur entend la haute voix limpide alors que le jeune homme est persuadé être camouflé dans le brouhaha de la classe.

— Plus fort, plus fort, plus fort ! dit-il.

Il se souvient d’un chanteur qui faisait l’appel à la criée du port. La méthode a rendu sa voix exceptionnelle. Son patron lui demandait de crier pour que les acheteurs accourent alors naturellement il s’est formé. Chacun fait ce qu’il peut pour laisser son empreinte.

Samir, lui aussi, a réussi à dire, à celle qu’il admire, qu’il aimerait devenir son copain !

Elle refuse car elle a déjà un ami. Ce fut la pire honte de sa vie d’adolescent.

Le copinage ne signifie pas, au Maroc, que l’on a des relations intimes. Chaque société a ses traditions et dans ce pays, les relations sont interdites avant le mariage.

Les guetteurs sont partout, on ne peut rien cacher.

Les filles rentrent chez elles très rapidement après la classe. Surtout ne pas traîner en route sinon le père et les grands frères enquêteront !

L’enseignant finit par demander à Samir de chanter. C’est un rare moment de récréation chez ce professeur, sérieux comme un pape.

Un sourire malin qu’aiment bien les élèves qui le connaissent habituellement sévère.

— Un petit crétin amoureux qui chante !

Il accepte sa demande et s’installe près du tableau pour chanter.

Les élèves choisissent dans le répertoire qu’ils connaissent Le professeur en reste bouche bée.

Il se met à chanter. Il en oublie les remarques de sa mère lui demandant de se taire parce que sa voix dessert la chanson.

Tous écoutent attentivement, joyeusement, et applaudissent à la fin.

Tous le complimentent, même l’enseignant. Un artiste dans la classe ! Le spectacle de fin d’année sera animé mais encore faut-il que le chanteur soit choisi.

— Peut-être que Samir mérite des points supplémentaires pour récompenser son courage. C’est un artiste avéré.

Avant ce jour de gloire, le talent de Samir s’était révélé lors d’un voyage scolaire à Essaouira. Sur la plage lors des jeux, le perdant, élève ou enseignant du collège, avait un gage.

— Chante pour nous, Samir !

Déjà, il avait réalisé que ses amis aimaient sa voix. Ils disaient que c’était lui le meilleur. Il chante l’amour et non la guerre…

Le professeur Chakour lui conseille d’aller au conservatoire de musique pendant son temps libre.

Samir, originaire d’un petit village de banlieue, n’en connaît même pas l’existence. Il a admiré les halka lors de moussem, les chanteurs itinérants des foires, au milieu des vendeurs d’œufs ou de légumes.

Parfois, il écoute l’atar, l’épicier traditionnel qui se déplace avec ses décoctions et produits insolites, à dos d’âne. Il chante des poèmes pour attirer les clients.

Tout le monde chante. Le marchand d’eau de javel, celui des fripes ou de prêt-à-porter. Le vendeur de trabsini, la terre au jus de citron qui fait briller les plats en cuivre.

Il faut descendre jusqu’à la place Chaaba ou celle de Bab Battouta pour entendre de vrais artistes de rue. De bon niveau, ce sont des habitués des moussem saisonniers et des souks hebdomadaires où ils gagnent leur vie comme artistes.

Samir n’avait pas d’argent à leur donner mais il profitait quand même du spectacle, à côté de généreux donateurs. Il compense en aidant l’artiste à constituer le cercle de spectateurs.

Quand il s’arrête, des badauds viennent voir, alors le numéro peut commencer.

Certains viennent aussi de loin, par amour pour le théâtre, les contes, la musique, les combats fictifs. Ces simulations de guerre avec des bâtons à la place de sabres, s’appellent des alaïbia, les jeux des amis du Prophète.

Samir réfléchit à une opportunité pour entrer au conservatoire.

Un jour prédestiné, alors qu’il sortait du lycée, il croise un élève du quartier de Trabsel dans la médina.

— Où vas-tu ?

— Au conservatoire, répond le jeune.

— Qu’y fais-tu ?

— J’apprends à jouer du violon.

— Je t’accompagne, propose-t-il.

— Pas de problème !

Et c’est ainsi que, pour la première fois, Samir entra au conservatoire. Son avenir !

C’était en début de soirée, près du lycée Mohamed V, en mai ou juin. Samir prit la main du jeune et ils se dirigèrent vers le palais de la mairie puis en direction de la forteresse arabe et la porte du mur de fortification qui entoure la médina. Ensuite le long de la prison puis la descente devant la mosquée de Sidi Youssef, la zaouïa de Moulay Hussein jusqu’à la maison ancienne Dar Kbira.

Cette bâtisse de la médina était, au temps de la colonisation, le tribunal d’instance pour les litiges courants de la vie.

Une belle construction traditionnelle, comme un riad.

On passait une porte de bois décorée de clous noirs, cintrée en arc de cercle et encadrée de pierres de taille. Elle était percée d’une plus petite ouverture, puis encore, d’une imposte où on devait indiquer le but de sa visite.

Devant le portail se trouvait la guérite du gardien. Un soldat ou un esclave au service de son maître.

Deux étages s’élevaient à six mètres.

Dès l’entrée, on trouvait la cour entourée de multiples portes de chambres. À gauche, un escalier donnait à l’étage sur une coursive. L’une des portes, plus grande, se situait au-dessus du portail.

Peut-être qu’il s’agit de la chambre du maître, un notable ? Cette pièce est devenue le bureau du directeur du conservatoire de musique.

Un palais royal dans la médina près des petites maisons dans les ruelles couvertes qui nous cachent le ciel. Ici, tout est grand ouvert, ensoleillé et beau.

Au milieu du patio coule un ruisseau qui forme un petit lac. Décor, rafraîchissement et de l’eau pour les ablutions.

Serait-on dans une mosquée andalouse ? Les murs font écho à nos paroles comme au sommet de l’Atlas, selon les mythes grecs.

Samir aperçoit des instruments de musique. Un grand et magnifique piano occidental, un des cinq apportés par l’occupant français. Une perle. En jouer, rien de tel pour apprécier ses touches et le jaillissement du son qui se propage de cloison en cloison. Une seule note et sa musique enchante.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: