Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Larry Brent Classic

- Sprache: Deutsch

Um Mitternacht im Leichenhaus Judy Bartmore schlägt die Augen auf, und ihr stockt der Atem. Wo befindet sie sich? Weißgekachelte, kalte Wände. Und außer ihr sind noch mehr Menschen in dem Raum, in dem sie auf einer harten Bahre aufgewacht ist. Menschen? Nein, Leichen!!! Jemand muß sich einen makabren Scherz mit ihr erlaubt haben, oder sie wurde hier eingeliefert, weil man irrtümlich, der Meinung war, sie wäre tot. Aber sie lebt und will auf sich aufmerksam machen! Plötzlich greifen gierige Finger nach ihr und umklammern ihr Fußgelenk. Eine Leiche - ist zum Leben erwacht! Im Todesgriff der Schreckensmumie Jerome T. Pratch erstarrt zur Salzsäule. Das Grauen steigt wie ein kalter Schauer seinen Rücken empor, und seine Nackenhaare sträuben sich. Da kommt jemand - durch die Tür, die verschlossen ist - um ihm den Tod zu bringen! X-RAY-1, der geheimnisvolle Leiter der legendären PSA, hat den Verdacht, daß bisher vier Todesfälle etwas mit einer Expedition zu tun haben, die der englische Forscher Eldin Jameson in Ägypten durchgeführt hat. Pratch war einer seiner Begleiter, und der uralte Fluch der vielarmigen Priesterin Khto-Ysiro scheint sich zu erfüllen. Dabei geraten Larry Brent und sein Freund Iwan in tödliche Gefahr, als sie dieser Sache auf den Grund gehen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 271

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

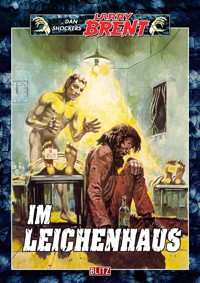

DAN SHOCKERS LARRY BRENT

BAND 8

© 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Fachberatung: Robert Linder

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Titelbildgestaltung: Mark Freier

All rights reserved

www.BLITZ-Verlag.de

978-3-95719-808-2

Dan Shockers Larry Brent Band 8

IM LEICHENHAUS

Mystery-Thriller

Um Mitternacht im Leichenhaus

von

Dan Shocker

Prolog

Der geheimnisvolle Eindringling in dem dunkelblauen Trenchcoat huschte wie ein Schatten durch das stille Haus, das Henry Olander zu seinen Lebzeiten Hotel Olander getauft hatte, in das obere Stockwerk. Der Mann warf einen Blick auf seinen Zeitmesser. Obwohl es noch nicht fünfzehn Uhr war, schien der Abend bereits angebrochen zu sein. An diesem düsteren, regnerischen Tag drang kein Sonnenstrahl durch die dicke zähe Wolkendecke.

Sie waren im Maskenzimmer verabredet.

Der Raum wurde so bezeichnet, weil Henry Olander darin eine kostbare Sammlung von handgeschnitzten Masken aus dem alten Afrika und Neuguinea aufbewahrte.

Der Fremde überschritt die Schwelle und nahm in einem tiefen, mit Samt bezogenen Sessel Platz. Er war überzeugt, allein zu sein und bemerkte erst im letzten Augenblick die tödliche Gefahr.

Ein Schatten löste sich lautlos hinter einer der mannsgroßen Statuen, deren Gesicht aus einer grellen teuflischen Fratze bestand. Das Messer, das durch die Luft zischte, war alt und hatte die Form eines Duellmessers, wie es einst im Spanien des Mittelalters benutzt worden war.

Es drang ihm genau in die Brust.

Der Mann kippte heiser gurgelnd vornüber. Sofort griffen zwei Hände nach ihm und fingen ihn auf.

Zeitgleich gab auf dem abgelegenen, stillen Friedhof eine große Trauergemeinde dem toten Komponisten Henry Olander das letzte Geleit. Unter den Teilnehmern der Beerdigung befanden sich außer Freunden und Verwandten viele fremde Gesichter – Menschen, die nur den Namen Olander kannten. An der Spitze des Trauerzuges ging die verschleierte Witwe Karen Olander. Ihr hübsches Gesicht war bleich, die Augen vom Weinen gerötet. Judy Bartmore, ihre beste Freundin, stützte sie. Sie näherten sich der geöffneten Gruft, und der schwere massige Eichensarg wurde von den Totengräbern in die Tiefe gelassen.

Karen Olander schluchzte. Ihre Augen glänzten wie im Fieber.

Judy Bartmore atmete tief durch. Ein absurder Gedanke erfasste sie plötzlich, als sie den Sarg vor sich sah. Sie konnte nicht fassen, dass von diesen vier schmalen Brettern der Mann umschlossen wurde, der noch vor drei Tagen gelacht, gesungen und gescherzt hatte.

Sie musste ständig daran denken, dass dies hier nicht die Wirklichkeit sein durfte, dass es nur einer ihrer Filme war, und dass sie eine Rolle zu spielen hatte. Vielleicht stand Henry Olander irgendwo hinter einem Grabstein und plauderte mit dem Regisseur?

Die Kraft der Vorstellung war so groß, dass sie unwillkürlich hochsah und hinüber zu den düsteren Reihen der Grabsteine blickte. Auf einmal hielt sie die Luft an, weil sie für den Bruchteil eines Augenblicks den Eindruck gewann, dass ein Schatten seitlich der mächtigen Trauerweide auftauchte, aber schon wieder verschwunden war, noch ehe sie einen zweiten Blick darauf werfen konnte.

Im selben Augenblick spürte sie den Druck einer festen Hand in ihrer Ellenbeuge. Sie zuckte zusammen, schloss jedoch sofort erleichtert die Augen.

»Ernest«, flüsterte sie kaum hörbar.

Ernest Bartmore nickte ihr aufmunternd zu. Müde und abgespannt sah er aus. Fast schien es, als ob er an den Beisetzungsfeierlichkeiten nicht hätte teilnehmen können. Er steckte mitten in den Verhandlungen zu einer neuen Fernsehserie. Doch er hatte die Termine umgestellt und war gekommen, um seinem besten Freund die letzte Ehre zu erweisen.

Fast fühlte sich Judy Bartmore veranlasst, ihrem Mann gegenüber ihre Gefühle zu schildern, doch dann unterließ sie es.

Karen Olander, Judy und Ernest Bartmore waren die letzten, die den Friedhof verließen.

Als die junge Witwe im Wagen saß, brach sie zusammen. »Ich habe Angst, ich habe schreckliche Angst, Judy. Die Einsamkeit ...« Ihre hellblauen Augen suchten den Blick der Freundin.

Judy schüttelte den Kopf. »Ich habe schon mit Ernest über alles gesprochen. Du brauchst selbstverständlich Abstand von den Ereignissen. Ruhe und Entspannung wirst du in unserem Haus finden.«

Karen schloss die Augen, dann nickte sie. »Danke«, flüsterte sie. »Was würde ich bloß ohne euch anfangen. Es ist gut, in schweren Stunden solche Freunde wie euch zu haben.«

»Ich werde mich um Karens Garderobe kümmern«, schaltete sich Ernest Bartmore ein, der auf dem Vordersitz neben seiner Frau saß. »Du kannst Karen einstweilen nach Hause bringen.«

Judy lehnte ab. »Das kommt nicht in Frage. Ich nehme dir diese Arbeit selbstverständlich ab.« Sie sprach ruhig, mit einer etwas herben Stimme, die genau zu ihrer sportlichen Erscheinung passte. »Schließlich steht es einer Frau besser an, Kleider und Wäsche für die Freundin auszusortieren, nicht wahr?«

Diesem Argument konnte sich der Regisseur nicht verschließen.

Sie besprachen noch die Einzelheiten. Ernest sollte Karen in die Bartmore-Villa an der Küste bringen, aber er konnte sich nicht lange aufhalten. Ein Produzent erwartete ihn schon wieder im Hotel, damit sie die Besprechung fortsetzen konnten.

»Ich werde alleine zurechtkommen. Sorgt euch nicht um mich! Bitte, macht euch nicht zu viele Umstände! Ihr habt schon genügend Zeit für mich geopfert«, warf Karen ein.

»Ich werde in spätestens zwanzig Minuten zurück sein«, sagte Judy.

»Du bist nicht lange allein, Karen. Wir werden dann noch den ganzen Abend für uns haben!«

Judy verabschiedete sich mit einem Kuss von ihrem Gatten. Sie hatte den eigenen Wagen dabei, der unter der Baumgruppe etwa zwanzig Meter hinter dem Hauptportal des Friedhofes stand.

Die Straßen in dem kleinen Ort waren um diese Nachmittagsstunde wie ausgestorben. Der Regen wurde durch die kahlen Wipfel der Alleebäume gepeitscht, die Wassermassen gurgelten in die Gullys, und der heftige Wind, der vom Meer her wehte, zerrte und riss in den fast kahlen Wipfeln und fegte die letzten ausgetrockneten Blätter davon.

Bis zum Haus der Olanders benötigte Judy knapp zehn Minuten.

Das Grundstück schloss sich unmittelbar an die Allee an und war von einem dunkelbraunen Eisenzaun umgeben. Zwei riesige Kastanienbäume standen direkt hinter dem breiten Eingangstor.

Sie parkte vor dem Tor, nahm den Schirm in die Hand, eilte über den breiten, plattgewalzten Weg, schloss die Tür auf und betrat den großen Vorraum. Stille und Dämmerung umgaben sie als sie die Treppen hinaufstieg. Judy fühlte sich unbehaglich in dem leeren Haus. Das ehemalige Hotel hatte insgesamt fünfundzwanzig Zimmer. Henry Olander hatte sie als Schlaf-, Arbeits-, Gäste- und vor allem als Hobbyräume eingerichtet.

Der unruhige Geist des ehemaligen Hausherrn spiegelte sich in den Dingen wider, die ihn umgaben. Eine Zeitlang hatte er nur Aquarelle gesammelt, dann wertvolle, seltene Folianten, alte Landkarten. Er richtete sich Zimmer ein, in dem nur völkerkundliche Gegenstände untergebracht waren. Unheimliche Masken hingen an den Wänden, Figuren und Wandbehänge aus Afrika, dem fernen Osten und Japan. Mannsgroße Statuen aus Neuguinea standen wie zwei Tempelwächter vor einem der Zimmereingänge.

Aber Henry Olander hatte nie eine Sammlung konsequent bis zum Ende durchgeführt. Sein rastloser Geist suchte stets nach etwas Neuem. Was er ein wenig kennengelernt hatte, ließ er bald links liegen, denn es interessierte ihn nicht weiter.

Einige Türen standen offen. Judy konnte einen Blick in die Räume werfen und sah die großen, dunklen, abscheulichen Masken an den Wänden. Das Zimmer machte einen düsteren, bedrückenden Eindruck auf sie. Und dieser graue sonnenlose Tag trug mit dazu bei, ihre Stimmungen und Gefühle zu beeinflussen.

Sie warf einen Blick hinter sich, als müsse sie sich vergewissern, dass sie wirklich allein in diesem Haus war. Mit einem Mal bereute sie es, dass alleine hierher gekommen war.

Wie von einem unsichtbaren Pfeil getroffen verhielt sie in der Bewegung.

Da war ein Geräusch!

Ein Schlüssel drehte sich im Schloss.

Der Wind rüttelte an den halb geschlossenen Fensterläden und pfiff in den Wipfeln der Bäume, die das Haus umstanden. Mit voller Wucht schlug ein Fensterladen gegen die Scheiben. Aufschreiend wirbelte Judy herum. Ein Windzug streifte ihr Gesicht, als würde irgendwo eine Tür geöffnet. In dem getäfelten Zimmer, das einen Teil der wertvollen Waffensammlung enthielt, war das Fenster durch den Sturm aufgedrückt worden. Regen wurde hineingepeitscht und durchnässte den echten Perser. Sie eilte in den düsteren Raum, um das Fenster zu schließen. Da hörte sie Motorengeräusche und sah einen schwarzen Wagen, der um die Straßenecke verschwand. Doch sie maß dem keine besondere Bedeutung bei.

Es war ein Leichenwagen der Firma Hopkins Brothers. Dieses Institut hatte die Beerdigungsformalitäten für Henry Olander übernommen.

Judy beeilte sich, Karens Schlafzimmer aufzusuchen, um dieses Haus so schnell wie möglich wieder verlassen zu können.

Der große, breite Kleiderschrank reichte fast bis zur Decke.

Judy öffnete die breite Mitteltür. Unbewusst registrierte sie, dass unten am Türspalt einige Zentimeter eines Kleides eingeklemmt waren. Der Teppich vor dem Schrank war verrutscht.

Es sah aus, als ob sich Karen in aller Hast umgezogen hätte.

Die Schranktür schwang lautlos auf ...

Eine Gestalt wuchs – wie ein Schatten aus der Hölle – vor ihr empor, fiel ihr förmlich entgegen.

Hinter den dicht hängenden Kleidern erblickte Judy ein verzerrtes, maskenhaftes Gesicht und schlaff herabbaumelnde Arme. In der Brust des Toten steckte eines der langen spanischen Messer aus Henry Olanders Sammlung!

Judys zitternde Lippen öffneten sich, doch kein Laut kam aus ihrer Kehle.

Zwei Hände tauchten vor ihrem Gesicht auf, die sie von hinten umfassten. Ein Tuch presste sich auf ihren Mund und Judys Körper erschlaffte.

1. Kapitel

Miriam Brent griff nach dem Telefon und wählte die Nummer, unter der ihr Bruder zu erreichen war.

Nach wenigen Sekunden erklang eine sympathische, jungenhafte Stimme. »Brent.«

»Hier auch, Bruderherz«, drang es heiter an sein Ohr. »Wie geht es dir, Larry?«

»Hallo, Miriam.« Die Freude in Larry Brents Stimme war nicht zu überhören. »Mir geht es glänzend. Ich hoffe, dass man dasselbe von dir behaupten kann.«

»Ausgezeichnet, Larry. Ich habe in vier Tagen meinen großen Auftritt. Dazu wollte ich dich einladen. Zur Einweihung eines neuen Theaters unternimmt unser Direktor eine Tournee, die in Salisbury beginnt. Wir spielen dort am gleichen Tag wie die berühmte Schauspielerin Judy Bartmore. Es wird ein großer Tag für mich, Larry. Und etwas, was du noch nicht wissen kannst: Unser Hausautor hat einen Einakter geschrieben, speziell auf die Umgebung dort abgestimmt. Judy Bartmore hat die Hauptrolle. Und als Partnerin in dem Dreipersonenstück bin ich ausgewählt worden.«

»Du machst dich, Kleines. Wer hätte gedacht, dass aus dem Küken der Familie eine ernsthafte Schauspielerin wird, die an der Seite der berühmten Bartmore spielen darf. Vergiss nicht, für mich ein Autogramm zu besorgen. Und von dir darfst du auch gleich eines beilegen. Vielleicht kann ich es eines Tages teuer verkaufen.«

Miriam Brent zog einen Schmollmund. »Ich habe mir das Ganze eigentlich anders vorgestellt, Bruderherz«, fuhr sie unbeirrt fort. »Wie wäre es, wenn du dir das Autogramm an Ort und Stelle abholen kommst?«

»Das ist unmöglich!«

»Nichts ist unmöglich auf dieser Welt, das solltest gerade du als PSA-Agent am besten wissen!«

»Ich werde es versuchen, Miriam«, lenkte Larry Brent ein.

»Das hört sich schon besser an.« Miriam erzählte von ihrer Rolle, und sie sprach davon, dass sie sich freue, die ganze Familie wieder einmal zu sehen. »Es ist so selten, dass wir alle beisammen sind. Und es ist ein Zufall, dass ich dich überhaupt in deiner New Yorker Wohnung erreiche. Ich versuche das seit drei Tagen.«

X-RAY-3 lachte leise. »Das Schicksal eines PSA-Agenten! Ich bin seit genau zwei Stunden in meiner Wohnung. Die letzte Nacht habe ich noch in Frankreich verbracht. Und wenn mein geheimnisvoller Chef wieder etwas in petto für mich hat, dann sehe ich schwarz für unser Familienfest.«

»Versuche es wenigstens, Larry«, bat Miriam noch einmal.

»Mache ich! Sag Dad und Mum noch nichts davon. Wenn die Überraschung klappt, dann soll sie auch hundertprozentig sein. In welchem Hotel seid ihr untergebracht?«

»Im Tartner's Hotel. Bei der Gelegenheit fällt mir etwas ein, Larry. Hast du schon gehört, dass Henry Olander tödlich verunglückt ist?«

»Olander?« Larry Brents Stimme verlor an Stabilität. »Das darf nicht wahr sein.« Er kannte den Komponisten, dessen Vater ein bekannter Spezialist in den Reihen des FBI gewesen war. Als Larry noch für das FBI arbeitete, hatte er Henry Olander im Haus von dessen Vater kennengelernt. Der Komponist und der junge Agent waren sich vom ersten Augenblick an sympathisch.

Als er nun von seinem Tod erfuhr, war er sehr berührt. »Wie ist es passiert, Miriam?«, wollte er wissen.

»Sein Wagen ist von der Fahrbahn abgekommen und ins Meer gestürzt. Er muss offensichtlich bei überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle verloren haben. Das Auto schlug auf die Felsen, explodierte und brannte völlig aus.«

Vom anderen Ende der Strippe her hörte Miriam Brent, wie Larry tief durchatmete. »Armer Kerl«, bemerkte er benommen.

»Er hat für die Aufführung in vier Tagen sogar noch einen Titel geschrieben. Das Ganze wird wahrscheinlich nun posthum uminszeniert werden. Damit bekommt die heitere Einweihungsfeier für das neue Theater unerwartet einen besonders feierlichen Anlass.«

Miriam verabschiedete sich von ihrem Bruder, nicht ohne noch einmal darauf hinzuweisen, dass sie mit seiner Anwesenheit rechne.

Judy hatte das Gefühl, als bestünden ihre Glieder aus Blei. Ihr Kopf dröhnte und schmerzte, und sie begriff nicht, woher der unerträgliche Druck kam. Minuten vergingen, ehe sie einigermaßen klar sah und erkannte, wo sie sich befand und was geschehen war.

Sie lag auf dem verrutschten Teppich vor dem Schrank. Der Kleiderschrank – die unheimliche Gestalt – der Tote – das spanische Duellmesser in der Brust – wie die Glieder einer Kette reihten sich ihre Gedanken auf ...

Stöhnend hievte sie sich in die Höhe, starrte auf die weit geöffnete Schranktür und erwartete ...

Aber da waren nur Karens Kleider.

Sie presste mehrmals die Lider fest zusammen und öffnete sie wieder. Wo war der Tote? Sein Gesicht reflektierte wie eine überstrahlte Projektion vor ihren Augen. Dieses Gesicht! Sie kannte es, hatte es irgendwann und irgendwo schon einmal gesehen. Schlagartig fiel es ihr ein. Sie war dem Toten schon auf einer von Henrys Partys begegnet. Doch wer der Mann war, das fiel ihr nicht ein.

»Mein Gott«, flüsterte Judy, und ihre Stimme klang rau. Sie sah ihr Spiegelbild und erschrak – weiß wie ein Laken war sie. Alles Blut war aus ihrem Gesicht gewichen. Unruhig sah sie hin und her, als suche sie etwas. »Es kann doch nicht schon wieder anfangen – ich weiß doch, dass ich es gesehen habe?!«

Hektisch durchsuchte sie das Zimmer, riss sämtliche Kleider aus dem Schrank und schleuderte sie wahllos auf den Boden, die Betten und den Toilettentisch.

Hatte sie vorhin eine Halluzination erlebt?

Heftiges Schluchzen schüttelte ihren Körper, und sie fühlte, wie sie zunehmend hysterischer wurde. In ihrer Erinnerung stieg etwas auf, was erst einige Monate zurücklag: Tagelang war sie gereizt und nervös gewesen, weil sie behauptet hatte, den Kaffee eingegossen zu haben. In Wirklichkeit standen die Tassen noch leer auf dem Tisch.

Ernest hatte sich rührend um sie bemüht und den besten Psychiater hinzugezogen. In nur zehn Sitzungen hatte dieser ihre krankhafte Vergesslichkeit beheben können und sie beruhigt, dass Derartiges wohl kaum wieder auftreten könne. Vorausgesetzt, dass sie sich schone und sich von Aufregungen fernhielt.

Aber genau die erlebte sie seit drei Tagen ununterbrochen.

Mit Henry Olanders Unfall hatte es begonnen. Dazu waren die nervenaufreibenden Proben für das neue Stück gekommen, das in vier Tagen aufgeführt werden sollte.

Judy schreckte auf – das Telefon schlug an! Sekundenlang war sie unfähig, sich zu rühren, bis sie endlich aus dem Schlafzimmer eilte. Auf dem Flur in der ersten Etage stand der Zweitapparat. Sie hob den Hörer ab.

»Hallo?«

»Judy, hier ist Karen. Was ist denn? Du bist schon so lange weg. Ich habe mir Sorgen gemacht, und ...«

Judy unterbrach die Freundin: »Karen, ich bin auf der Fahrt aufgehalten worden.« Sie gab sich ruhig und gefasster, als sie in Wahrheit war. Es fiel ihr als Schauspielerin nicht schwer, auf Anhieb mit einer Ausrede aufzuwarten.

»Das beruhigt mich!« Karen atmete hörbar aus. »Ich habe mir schon Sorgen gemacht.«

»In ein paar Minuten verlasse ich das Haus. Ich habe die Kleider soweit aussortiert.«

Sie eilte ins Schlafzimmer zurück, raffte die Kleider, die Karen in der nächsten Zeit nicht tragen würde, zusammen und drückte sie wahllos in den großen Schrank. Dann verließ sie fluchtartig das Haus.

Während der Fahrt zu ihrer Villa an der Küste nahm sie sich vor, auf keinen Fall ihrem Mann gegenüber ein Wort zu erwähnen. Sie musste abrupt bremsen, weil ein mit Jugendlichen besetzter Wagen wie aus dem Nichts von rechts auftauchte. Kreidebleich startete sie wieder und benutzte eine wenig befahrene Seitenstraße, um zur Villa zu kommen.

Judy war eine gute Schauspielerin und so betrat sie gelöst und scheinbar ohne dass irgendetwas gewesen war das Haus über die Terrasse. Es gelang ihr sogar, mit Karen zu plaudern. Schließlich musste sie dafür sorgen, dass sich die junge Witwe nicht allzu sehr in trüben Gedanken verlor, während sie selbst gegen den Sturm der Gefühle ankämpfte, der durch das unerklärliche Geschehen in ihr ausgelöst worden war.

Obwohl Karen ihre engste Freundin war, wagte Judy nicht, darüber zu sprechen.

Nach etwa zwanzig Minuten zog sie sich auf ihr Zimmer zurück, saß fast eine halbe Stunde lang reglos vor dem Spiegel und betrachtete sich, ohne sich tatsächlich wahrzunehmen.

Dann kleidete sie sich aus, stieg unter die Dusche, streckte sich wenig später auf der Couch aus, griff nach ihrem Rollenbuch und vertiefte sich in den Text. Es war gut, dass sich auch Karen Olander entschlossen hatte, für eine oder zwei Stunden zu ruhen. Außer Judy und der Witwe befand sich zu dieser späten Nachmittagsstunde niemand mehr im Haus. Das Mädchen hatte bis um 18 Uhr Ausgang.

Das Telefon läutete.

Als sich Judy meldete, sagte eine monotone Stimme: »Ihre Stunden sind gezählt, Mrs. Bartmore! Um Mitternacht werden Sie im Leichenhaus sein!« Sie merkte nicht, wie ihr der Hörer entglitt und auf die Gabel fiel. Unruhig ging sie in ihrem Zimmer auf und ab. Sie überlegte, ob sie in das Gästezimmer gehen sollte, in dem Karen untergebracht war. Doch sie verwarf den Gedanken schnell wieder.

Eine telefonische Morddrohung!

Wer konnte ein Interesse daran haben, sie umzubringen? Was steckte dahinter? Ein makaberer Scherz? Der Anruf eines Wahnsinnigen?

Lange starrte sie das Telefon an und fragte sich, ob es wirklich geläutet hatte und wusste selbst nicht mehr, was sie noch glauben sollte. Der Tag hatte schon merkwürdig angefangen. Sie erinnerte sich an ihre absurden Gedanken während der Beisetzung; dass Henry Olander nicht im Sarg lag, sondern jeden Augenblick hinter einer der Trauerweiden auftauchte, um sich dem Trauerzug anzuschließen.

Mit einem Mal fror sie wieder. Trotzdem ging sie ans Fenster, öffnete es weit, und der kühle Wind vom Meer her streifte ihr erhitztes Gesicht.

Ein Geräusch im Haus ließ sie zusammenfahren. Die Tür des Haupteinganges wurde zugeschlagen. Schritte folgten.

Ernest war gekommen!

Judy ordnete die Haare und eilte zur Tür, überlegte es sich aber anders. Ernest durfte nichts merken. Daher eilte sie zur Couch zurück, legte sich wieder hin und griff nach dem Skript.

Wenig später betrat Ernest Bartmore das Zimmer seiner Frau und begrüßte sie zärtlich. »Was ist, Darling?«, wollte er wissen, und er klang besorgt. »Fühlst du dich nicht wohl? Du siehst abgespannt aus.«

Sie versuchte zu lächeln. Ihrem Gatten gegenüber war sie immer etwas hilflos. »Es ist nichts«, sagte sie matt. »Der Tag war sehr anstrengend.«

Er musterte sie eingehend. »Du solltest nicht mehr so viel tun, Darling«, sagte er leise, während er sie küsste. »Ruhe dich ein wenig aus!« Er nahm ihr das Skript aus der Hand.

Sie schmiegte sich fest an ihren Mann. In seiner Nähe fühlte sie sich stets sicher und geborgen. Ernest strahlte eine Selbstsicherheit und einen Zauber aus, dem sie sich nicht entziehen konnte.

Sie war glücklich an seiner Seite und froh, ihn als Mann zu haben. Aus dem Zentrum der Filmindustrie hatte sie ihn entführt und seinem Leben neue Impulse gegeben.

»Ich bin sehr nervös, Ernest«, sagte sie unvermittelt.

Der Regisseur nickte. »Ich weiß, Darling. Vor jeder Premiere ist es das gleiche. Ich bin überzeugt, dass in drei Tagen alles vorbei ist.«

»In vier Tagen.«

»Richtig! Die Proben, die morgen Abend beginnen, sollten dich eigentlich weniger beschäftigen. Mir gefällt deine Interpretation. Du stellst das Mädchen Laura glaubwürdig dar.«

»Es gibt da noch eine andere Rolle«, warf Judy ein. »Du weißt, dass George Tomlen für die Einweihung des neuen Theaters in Salisbury extra ein Stück geschrieben hat. Die drei Rollen verteilen sich ziemlich gleichmäßig auf die beiden weiblichen und den männlichen Darsteller. Tomlen will die Liebe eines Mannes zu zwei Schwestern zeigen, die eine schon älter, erfahren, reif, die andere bedeutend jünger, leichtlebig, mannstoll. Ich muss sagen, dass mir die Rolle der älteren Schwester zu schaffen macht.«

»Dein Regisseur ist schließlich auch noch da.« Judy lächelte leicht. »Hinzu kommt, dass ich meine Partnerin noch nicht kenne, Miriam Brent – hast du schon einmal von ihr gehört?«

Ernest Bartmore dachte einen Augenblick nach. »Ja, ich hatte schon mit ihr zu tun. In einigen kleinen Rollen spielte sie bereits in der Western-Serie Wildes Land. Ein sympathisches junges Mädchen. Ich glaube, dass ihr euch verstehen werdet. Und was wichtig ist: Sie hat Talent. Ich bin überzeugt, dass sie eines Tages zu den großen Stars zählen wird.«

Ernest blieb noch einige Minuten im Zimmer seiner Frau, dann verabschiedete er sich. Judy erfuhr, dass das Gespräch mit dem Produzenten nicht so verlaufen war, wie er es sich gewünscht hatte. Es waren noch mindestens zwei oder drei Besprechungen in den nächsten Tagen notwendig. »Er will einen Trend durchsetzen, der mir widerstrebt«, sagte er. Seine dunklen Augen blickten mit einem Mal ernst. »Ich habe meine Vorstellungen, und davon weiche ich nicht ab. Allein mein Name verkauft sich, noch ehe die Gesellschaft überhaupt den ersten Film gesehen hat. Das sollte sich der Herr Produzent vor Augen halten. Aber deswegen lass ich mir noch keine grauen Haare wachsen. Ein anderer Produzent hat mir angeboten, für ihn eine neue Western-Serie zu drehen. Ich soll aus einem Angebot von achtzehn Titeln die drei besten auswählen. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Und du ruhst dich aus! In einer Stunde ist ja auch das Mädchen wieder im Haus. Ich werde sie dann hilfreich unterstützen und versuchen, dir und Karen den Abend so nett wie möglich zu machen.«

Er küsste sie noch einmal und ging.

Judy hörte, wie er die Treppen zu seinem Zimmer hochstieg und blickte aus dem Fenster, hinauf zu dem trüben, regnerischen Himmel. Es dämmerte bereits, und es wurde ihr so richtig bewusst, dass es heute eigentlich gar nicht richtig Tag geworden war.

Während sie vor sich hindöste spürte sie, wie sie innerlich zur Ruhe kam. Ernest hatte recht, in drei, spätestens vier Tagen, würde sie alles hinter sich haben und die Anspannung von ihr abfallen.

Das Gespräch mit ihrem Mann hatte ihr gut getan.

Das, was sie gehört und gesehen zu haben glaubte, war nichts anderes als ein böser Traum. Sie war ein wenig labil, überreizt, nervös. Damit nicht das wieder eintrat, wovor der Arzt sie gewarnt hatte, musste sie sich schonen.

Das Telefon läutete wieder.

Wie ein Zentnergewicht bewegte Judy ihren rechten Arm zur Seite, ließ die Hand eine Weile auf dem Hörer liegen und den Apparat noch einmal klingeln, ehe sie abhob.

Kalter Schweiß bildete sich auf ihrer Stirn.

Sie meldete sich mit einem leisen »Hallo« und wartete auf eine bestimmte Stimme, eine zwingende Stimme!

»Hallo, Judy!« Es war Ed Sullivan, ihr Regisseur!

Erleichterung machte sich in Judy breit. Sie hätte aufjubeln können, war so glücklich, dass sich ihre Stimmung förmlich auf die Worte übertrug, die aus ihrem Mund sprudelten. »Ich könnte dir um den Hals fallen, Ed«, endete sie.

»Womit habe ich das verdient? Du wirst gleich weniger begeistert sein, wenn ich dir sage, dass ich dich anrufe, um mit dir noch heute Abend einen Termin auszumachen.«

»Das macht nichts, Ed. Ich kann mich frei machen, das heißt ...«,lenkte sie ein, und wurde für den Bruchteil eines Augenblicks nachdenklich. Doch dann schwenkte sie sofort wieder um. »... Natürlich klappt es. Wann soll ich kommen?«

»Nach zwanzig Uhr, im Hotel City Palace, okay?«

»Okay!«

Sie atmete noch einmal laut, ehe der Hörer auf der Gabel lag. Sullivan am anderen Ende der Strippe vernahm dieses Geräusch noch.

Das kühle und regnerische Wetter herrschte auch in Salisbury, wo in einigen Tagen das große Einweihungsfest beginnen sollte.

Das neue Theater war fast fertig. An diesem späten Abend, die Uhren in den verlassenen Geschäftsstraßen zeigten wenige Minuten vor acht, waren die Arbeiter noch damit beschäftigt, dem Innern den letzten Schliff zu geben.

Nur einen Kilometer vom Theater entfernt stand das Leichenhaus der kleinen Stadt, versteckt hinter einer alten, verwitterten Mauer, mit einem düsteren Innenhof und einigen alten Kastanienbäumen. Das große, morsche Holztor, durch das die Autos der Begräbnisinstitute fuhren, war immer nur angelehnt.

Das Haus befand sich am äußersten Rand des Friedhofes, der sich hinter der Mauer anschloss. Eine dunkle Gestalt näherte sich vom Ende der Straße her. Es war ein Mann, gekleidet in einen altmodischen Fischgrätmantel – mit hochgeschlagenem Kragen, um sich vor dem kühlen Wind zu schützen. Der einsame Spaziergänger passierte den Lichthof einer abseits stehenden Straßenlaterne. Sein Gesicht wurde aus dem Schatten gerissen, den der breitkrempige, speckige Hut verursachte.

John Taylor war etwa fünfzig Jahre alt, aber er wirkte älter, war ungepflegt und unrasiert. Den größten Teil seines Lebens hatte er hinter Gefängnismauern verbracht. Es war ihm nicht gelungen, wieder Anschluss an die Gesellschaft zu finden. Kleine Diebstähle, Hehlereien und Zechprellereien waren zum Inhalt seines Lebens geworden, und man hatte ihn immer wieder geschnappt.

Taylor fuhr sich mit der Rechten über sein stacheliges Kinn. Er wankte ein wenig, sein Gesicht war gerötet, und er roch nach billigem Fusel. Wirr plapperte er vor sich hin, winkte ab und suchte mit zitternder Hand die Flasche, die er unter seinem Mantel trug.

Sein Gesicht verzog sich. Zufriedenheit spiegelte sich in seinen Augen.

Doch dann wurde er ernst. Er hatte ein Geräusch gehört und suchte hinter dem mächtigen Stamm eines Alleebaumes Schutz und beobachtete die Straße. An der Straßenkreuzung fuhr ein Streifenwagen vorbei. Taylor presste die Lippen zusammen. Seit zwei Wochen wurde er in den umliegenden Staaten intensiv gesucht, nachdem es ihm während eines Arbeitseinsatzes gelungen war, seinen Wächter zu überlisten und zu fliehen.

In den ersten Tagen hielt er sich in einem kleinen Dorf an der Grenze zum Staat Delaware verborgen, dann war er weiter in Küstennähe gezogen, um seinen Standort zu wechseln. Er trieb sich auf Bahnhöfen und in Scheunen herum, bis er schließlich vor nicht ganz einer Woche nach Salisbury gekommen war.

Als das Fahrzeug verschwand, löste er sich aus dem Schatten des Baumes, beschleunigte seinen Schritt und erreichte das angelehnte Tor, das zum Leichenhaus führte. Taylor kicherte leise vor sich hin. Hier würde ihn niemand suchen, hier war er für die nächste Zeit sicher. Diesen Tipp hatte er von einem Zellennachbar bekommen, der über ein halbes Jahr in einer Leichenhalle gehaust hatte. Niemand war auf die Idee gekommen, ihn dort zu suchen. Erst als er das Quartier aufgab und sich nach einigen harten Drinks zu auffällig in einer Wirtschaft benahm, griff ihn die Polizei auf.

Bis zur Stunde konnte der entflohene Häftling die Ansicht seines Zellennachbars nur teilen. Ein Leichenhaus war ein idealer Unterschlupfwinkel! Und das von Salisbury hatte noch den Vorteil, dass es außerhalb lag und es keine Schwierigkeiten bereitete, dort einzudringen.

Die Leichen in den langen, kahlen Räumen störten ihn nicht. Tote brauchte man nicht zu fürchten. Taylor fürchtete die Lebenden!

Er ging um das finstere Haus herum. Die Gitterstäbe vor den Fenstern waren verwittert und manche so morsch, dass man sie leicht herausbrechen konnte. Er entfernte zwei, kletterte durch den breiten Spalt und drückte das angelehnte Fenster auf. Der Holzrahmen war verrottet und die alten Nägel rostig. Kalk rieselte von der Wand, als er mit seiner Hand dagegen stieß. Der Raum dehnte sich wie ein langer, schmaler Saal hinter ihm aus. Hell leuchteten die weißen Laken in der Dunkelheit, die über die einfachen Liegen gespannt waren. Unter einigen zeichneten sich Umrisse ab.

Taylor setzte die beiden Eisenstäbe wieder provisorisch ein und drückte das Fenster vorsichtig zu. Eine fast heitere Gelassenheit spiegelte sich auf dem stacheligen Gesicht des Ex-Häftlings, als er die Flasche unter dem Mantel hervorzog, sie entkorkte und einen herzhaften Schluck zu sich nahm. Er schüttelte sich leicht, fuhr mit der Zunge über seine schmalen, spröden Lippen und blickte sich um. Dann ließ er sich auf eine der freien Liegen plumpsen. Fröstelnd zog er die Schultern hoch. Es war nicht gerade gemütlich, aber es war besser als im Freien. Er hatte ein Dach über dem Kopf und die Wände schützten ihn vor kaltem Wind und dem Regen.

Momentan war er zufrieden, denn auf nackten Boden unter einer Brücke, oder auf einer abseits gelegenen Bank im Park war es weitaus ungemütlicher gewesen.

Die Nacht konnte kommen, und sie würde nicht anders verlaufen als die Nächte zuvor. Hätte er sich herumgedreht, wäre ihm spätestens in diesem Augenblick bewusst geworden, dass sich etwas anbahnte, was selbst sein vom Alkohol umnebeltes Gehirn noch erfasst hätte.

Drei Liegen weiter bewegte sich zwischen den aufgebahrten Leichen ein Körper.

Eine wachsbleiche Hand schob sich unter dem Tuch hervor.

Doch Taylor räusperte sich, griff noch einmal zur Flasche und stellte sie dann neben sich auf den Boden. Erst als er sich auf die Seite drehte, sah er den Schatten, der förmlich aus dem Boden neben ihm emporwuchs.

Seine Augen weiteten sich. Er war unfähig zu schreien oder etwas zu unternehmen, als er die tödliche Gefahr erkannte. In einer instinktiven Bewegung streckte er abwehrend beide Hände von sich, aber er war zu schwach.

Ein dunkler Arm stieß auf ihn herab und eine blitzende Klinge bohrte sich in Taylors Brust. Der Schatten zog sich augenblicklich wieder zurück. Irgendwo im Dunkeln klappte eine Tür, Schritte entfernten sich.

Taylor, der mit dem Tode kämpfte, versuchte, sich mit letzter Kraft zu erheben. Es gelang ihm mühsam, seinen Kopf zu drehen. Die weiß bespannten Liegen schwankten vor seinen Augen. Wie hinter einer wabernden Nebelwand, die sich für Bruchteile von Sekunden lichtete, nahm er die eine Liege wahr, auf der das Laken zurückgeschlagen war.

Dort hatte vorhin noch eine Leiche gelegen!

Der beige Chevrolet hielt auf dem Parkplatz vor dem City Palace.

Judy Bartmore, die ein elegantes Kleid trug, zog den Zündschlüssel ab, stieg aus und sicherte den Wagen. Dann näherte sie sich dem hellerleuchteten Eingang des Hotels.

Vielleicht war es gut, dass Ed Sullivan angerufen hatte. So kam sie aus der Trauerstimmung heraus, in der sie sich seit dem frühen Morgen befand. Sie sah wieder Menschen und kam auf andere Gedanken.

Sie warf einen Blick auf die mit Brillanten besetzte kostbare Armbanduhr, die ihr Handgelenk zierte. Es war wenige Minuten vor halb neun. Sie hatte sich etwas verspätet, denn sie war nach dem Abendessen nicht sofort weggekommen. Es war ihr schwergefallen, Karen alleine zu lassen. Doch die war eine vernünftige Frau und eine noch bessere Freundin. Sie wollte sich auf das Zimmer, das man ihr zur Verfügung gestellt hatte, zurückziehen.

In der Empfangshalle warf Judy einen kurzen Blick in den großen Spiegel. Ihr dezentes Make-up verbarg die Blässe. Man kannte sie bereits in dem Hotel, denn während der letzten beiden Wochen hatten in Ed Sullivans Apartment immer wieder Besprechungen stattgefunden.

Der Page öffnete stumm nickend die Tür des Aufzuges und ließ es sich nicht nehmen, die berühmte Diva in den achten Stock zu fahren.

Judy Bartmore drückte ihm ein Trinkgeld in die Hand.

»Danke, Mrs. Bartmore!«

Sie lächelte und schritt durch den langen, freundlich erhellten Gang. Lange Brokatvorhänge säumten die Fenster, der Boden war mit kostbaren Teppichen belegt. Auf dem geräumigen Flur gab es kleine, gemütliche Ecken, in denen schwere Polstersessel und flache, mit Glasplatten versehene Tische standen.

Sie erreichte das Apartment, in dem Ed Sullivan seit über drei Wochen wohnte. Sogar ein Namensschild war an der Tür angebracht. Er hatte den Raum für insgesamt zwei Monate im Voraus gemietet. Vom Hotel bis zu dem neuen Theater, in dem am nächsten Vormittag die ersten Proben stattfinden sollten, waren es nur wenige hundert Meter.

Judy klopfte, und Ed Sullivans kräftige, markante Stimme ertönte:

»Herein!«

Gleich darauf stand sie dem breitschultrigen Regisseur gegenüber, der sie um zwei Kopflängen überragte. Durch sein borstiges Haar und den roten Schnurrbart konnte er seine irische Herkunft nicht verleugnen.