Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

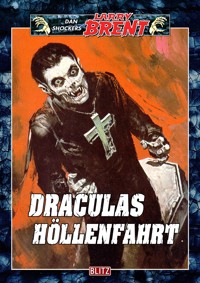

- Serie: Larry Brent Classic

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

Schreie aus dem Sarg Bei der Beerdigung von Charlene Simonelle gellt plötzlich ein markerschütternder Schrei durch das Gewölbe der Familiengruft. Die Trauergäste erstarren auf der Stelle, halten den Atem an, als würde eine eisige Hand aus der Dämmerung nach ihnen greifen und ihren Brustkorb zusammenpressen. Die Träger lassen sofort den Sarg sinken. "Charlene hat geschrien!" Unwirklich und grauenvoll hören sich die Worte der Mutter der Toten an. "Ihre Stimme kam aus dem Sarg". Dies ist der Auftakt zu einem Geschehen, das Larry Brent alias X-RAY-3 veranlaßt, nach Conakry, die Hauptstadt Guineas, zu kommen. Rätselhafte Kräfte worden dort von einem unbekannten Geheimbund namens "Gnamous" geweckt. Weiße sind die Opfer. Warum müssen sie erst sterben und werden dann gezwungen, wiederzukommen? Die mordende Anakonda McBratt, der Wirt seufzt. "Der Nebel wird immer dichter." Joe Rings und Patrick Queshon, die letzten Gäste, grinsen, denn sie wissen das McBratt gerne Feierabend machen will. Es ist ein Uhr nachts, als sich die beiden Betrunkenen durch den dichten Nebel aufmachen, um nach Hause zu kommen. Mühsam schleppen sich die beiden zwischen den Bäumen dahin. An der frischen Luft ist die Wirkung des Alkohols noch viel stärker. War da nicht ein Geräusch? Doch wer sollte so spät nachts noch im Wald unterwegs sein? Queshon stürzt, ehe Joe Rings eingreifen kann, in den dichten Wald um nachzusehen, woher das Knacken kam. Torkelnd versucht Rings zu folgen. Doch im dichten Nebel ist nichts mehr zu sehen, und Queshon antwortet nicht mehr. Da stößt Joe Rings gegen etwas Weiches. Mit der Taschenlampe sucht er den Boden ab und entdeckt seinen Zechkumpanen am Boden liegen. In diesem Moment glaubt er sein Herz müsse zerspringen. Der Körper des Betrunkenen steckt bis zu den Hüften in dem weit aufgerissenen Maul einer Schlange.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 334

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

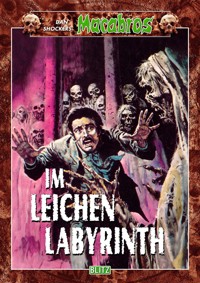

DAN SHOCKERS LARRY BRENT

BAND 11

© 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Fachberatung: Robert Linder

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Titelbildgestaltung: Mark Freier

All rights reserved

www.BLITZ-Verlag.de

978-3-95719-811-2

Dan Shockers Larry Brent Band 11

DIE MORDANAKONDA

Mystery-Thriller

Schreie aus dem Sarg

von

Dan Shocker

Prolog

Sie war beschwipst, als sie mit dem Glas in der Hand auf den Balkon wankte. Aus dem riesigen Saal hinter ihr erklang das Lachen fröhlicher Menschen.

Nanette atmete tief die milde Luft ein. Der Boden unter ihr schien sich wellenförmig zu bewegen. Sie merkte nicht, wie sich schattengleich eine Gestalt neben dem schweren, mit Goldfäden durchwirkten Vorhang bewegte und ungesehen von den anderen geladenen Gästen ebenfalls auf den Balkon huschte.

Eine Hand legte sich auf ihren Mund. Nanette wollte blitzartig herumwirbeln und schreien – doch nur ein dumpfes Gurgeln kam über ihre Lippen. Zu schwach, zu leise, um im Trubel des Festes gehört zu werden.

Das Champagnerglas entglitt ihren verkrampften Fingern und fiel über die Balkonbrüstung siebzehn Stock in die Tiefe.

Nanette wurde von starken Armen über den Boden geschleift. Sie war unfähig, sich zu bewegen. Die Benommenheit nahm zu, ihre Glieder wurden schwer. Die Hand auf ihrem Mund! Sie atmete die betäubenden Dämpfe ein, die den Poren der Handinnenfläche entströmten ...

Die attraktive Französin wurde, ohne dass jemand etwas bemerkte, aus dem exklusiven Hotel TONDON in Conakry, der Hauptstadt Guineas, entführt.

Ihr regloser Körper verschwand im angrenzenden Zimmer, dessen Tür von geheimnisvoller Hand lautlos geöffnet wurde. Fünf Minuten später transportierte ein Afrikaner einen schweren Schrankkoffer zum Lift, der in die Tiefe rauschte.

Dort stand ein Kombifahrzeug bereit, in das der Koffer gebracht wurde.

Der Chauffeur bekam ein Zeichen. Sekunden später löste sich der Wagen vom Straßenrand.

Der Afrikaner in dem hellgrauen Anzug verharrte noch eine Zeitlang vor dem Hinterausgang des Hotels, steckte sich langsam eine Zigarette an und ging schließlich in das Gebäude zurück.

Um seine wulstigen Lippen lag ein zynisches Lächeln. Nanette Luison ging den Weg, den schon vier andere Mädchen zuvor gegangen waren.

Es war der Weg ins Grauen ...

Solifou Keita kehrte in die Gesellschaft zurück.

Ein junges Mädchen, eine Afrikanerin, die dem Malinke-Stamm angehörte, aus dem auch er hervorgegangen war, näherte sich ihm.

»Die Gesellschaft ist nicht ganz nach Ihrem Geschmack, Solifou?«, fragte sie ihn. Sie trug ein buntbedrucktes, unter den Armen geschlungenes Seidenkleid. Ihre schokoladenbraunen, nackten Schultern schimmerten im Licht der Lampen.

Er lächelte geheimnisvoll, während er ihren Blick erwiderte. Sie war hübsch. Den ganzen Abend schon war ihm das aufgefallen. Ihr Gesicht war rund und ebenmäßig, wie er es liebte. Sie trug das Haar nach Sitte des Landes in winzigkleinen Löckchen. »Ich bin mit meinen Gedanken heute woanders«, entgegnete er leise, während er mit ihr tiefer in den Saal hineinging. Überall standen Gruppen beisammen und plauderten. Andere aßen oder ließen sich von den Kellnern Getränke reichen.

Der Saal, den man durch drei bewegliche Trennwände erweitert hatte, enthielt eine Tanzfläche und ein Podium, auf dem eine guineische Tanzgruppe auftrat und nach den Klängen einer Cora zu singen und zu tanzen begann. Viele der geladenen Afrikaner und Europäer näherten sich dem Podium und verfolgten das hervorragende Spiel des Musikanten, der das schwierige, 21 Saiten starke Instrument virtuos beherrschte. Reine, volle Klänge hallten durch den Saal, die hohen, hellen Stimmen der Mädchen fügten sich harmonisch in die Melodienfolge, die improvisiert war, ein. Auch Solifou Keita kam bis an den Rand des Podiums heran. Als er diese Klänge hörte, fingen seine Augen zu glänzen an.

»Das ist Afrika«, murmelte er. »Wie lange musste ich es vermissen.«

Fünf Jahre lang hatte er sich außer Landes aufgehalten.

Solifou Keita gehörte zu den Glücklichen, die in Frankreich, das hier vor Jahren noch Kolonialmacht gewesen war, studieren durften. Er war Arzt geworden. In Conakry arbeitete er als rechte Hand des Chefarztes eines großen Krankenhauses.

Solifou kannte die Europäer, er hatte auch ihre Kunst und ihre Kultur an Ort und Stelle kennengelernt, doch es war ihm niemals gelungen, seine afrikanische Heimat ganz zu vergessen.

Die Mädchen wiegten sich im Rhythmus der Musik, sie sangen und tanzten. Ihre grazilen Körper zeichneten sich unter dem weichfließenden, seidigen Stoff, der knöchellang hinabreichte, deutlich ab.

Beifall brandete auf, als der Musikant sein virtuoses Spiel beendete, die Mädchen sich verneigten und zurückzogen.

Der Gastgeber, der reiche Monsieur Lasalle, winkte jovial ab. Er hatte zu diesem Empfang geladen; er bezahlte das Essen und die Getränke sowie die Folklore-Gruppen, die hier auftraten.

»Die größte Überraschung steht Ihnen noch bevor, liebe Gäste«, meinte er strahlend.

Doch bevor es dazu kam, trat etwas anderes ein.

Madame und Monsieur Luison wandten sich an den Gastgeber und fragten nach ihrer Tochter, die sie während der letzten Minuten vergebens gesucht hatten.

Lasalle bat die Gesellschaft um Ruhe. Er trat an das Mikrofon und rief Nanette Luison aus.

Aber das Mädchen meldete sich nicht.

Lasalle, ein wenig vom reichlich fließenden Champagner angeheitert, beruhigte die Eltern Nanette Luisons. »Es besteht kein Grund zur Beunruhigung«, meinte er leise.

Monsieur Luison war da anderer Meinung. »Sie wissen, was sich in den letzten Wochen alles ereignet hat, Lasalle.«

Luison schluckte. Seine Augen glühten. Angst war in ihnen zu lesen.

»Unsinn, Luison«, antwortete Lasalle. Er blickte sich unauffällig um. Zwischen den vierzig Europäern befanden sich etwa zwanzig Afrikaner aus Kultur, Wirtschaft und Politik. »Dies hier ist eine erlesene Gesellschaft. Wollen Sie jemand beschuldigen, der vielleicht ...« Er sprach nicht zu Ende. Es kam ihm zu ungeheuerlich vor, das auszusprechen, was er dachte.

Luison war blass, seine Frau atmete schwer. Die korpulente Französin musste von zwei Damen gestützt werden. Die Aufregung setzte ihr zu.

»Ich will niemanden beschuldigen, Lasalle«, presste Luison zwischen den Zähnen hervor. »Aber ich muss an Ricon denken, an Simonelle, an den Engländer Whitness und den deutschen Exporteur Petersen. Diese Familien hatten entscheidende Positionen in diesem Land. Sie verließen Afrika, nachdem das mit ihren Töchtern und Söhnen geschehen war ...« Er griff sich an den Kragen.

»Wenn ich daran denke, dass Nanette das gleiche zugestoßen ist ...« Er sah sich um und musterte mit zusammengekniffenen Augen die Afrikaner, die in kleinen Gruppen beisammen standen. Luison sah, dass einer mit dem Hoteldetektiv sprach, den irgendjemand informiert hatte.

»Machen Sie um Gottes willen kein unnötiges Aufsehen, Luison«, warnte Lasalle ihn. »Solange wir nicht Bescheid wissen, wäre es absurd, jemanden zu verdächtigen. Die Sekte der Gnamous ist eine Vermutung – niemand weiß, ob es sie wirklich gibt.«

Luisons Lippen verzogen sich. »Sie haben hier viel in der Hand, Lasalle, und fürchten, durch eine unbesonnene Handlung ihren Status zu verändern. Sie haben ja auch viel zu verlieren! Es gibt hier einen Geheimbund. Wir wissen es alle – aber wir können es nicht beweisen. Sein Ziel ist es, uns hier zu vertreiben oder sich dafür zu rächen, was unsere Landsleute und andere Ausländer hier angeblich anrichteten. Unsere Söhne und Töchter sind die Leidtragenden. Wir wissen nicht, was aus ihnen geworden ist. Das letzte Opfer war die hübsche Simone Rolland. Das Schicksal ereilte sie sogar in Europa, Lasalle!« Luison redete sich in Rage. »Es gibt einen Ku-Klux-Klan in Amerika. Der Schaden und das Leid, das diese Irren da drüben anrichten, ist unermesslich. Man weiß vom Treiben dieser Gruppe, und doch ist niemand in der Lage, ihr das Handwerk zu legen. Einflussreiche Persönlichkeiten, darunter Politiker und hohe Polizeibeamte, so vermutet man, sind Mitglieder dieser unheimlichen Gruppe. Ich habe so meine eigenen Ansichten über die Existenz der Gnamous. Hier in Afrika gibt es Dinge, die wir mit unseren europäischen Gehirnen nicht begreifen und auch nicht verstehen können, Lasalle! Wissen Sie, was jenseits dieser modernen, aufstrebenden Stadt geschieht, drüben in den undurchdringlichen Urwäldern, in den Mangroven- und Palmsümpfen, wo noch heute die Stämme leben, an denen die Zivilisation vorübergegangen ist? Dieser Kontinent hat noch nichts von seiner geheimnisvollen Dämonie verloren. Es gehen hier Dinge vor, die uns ewig verschlossen bleiben. Ich bin mit Simonelle befreundet, Lasalle. Als ich hörte, was geschehen war, rief ich ihn sofort an. Er meldete sich auch, aber er verweigerte jede Aussage. Nur eines sagte er mir: Es wäre besser gewesen, von verschiedenen Geschäften die Hände zu lassen. Es sind ähnliche Geschäfte, mit denen auch wir zu tun haben, Lasalle ...«

»Sie sehen Gespenster, Luison«, stieß der Angesprochene ärgerlich hervor. Die Bedenken des Gastes gingen ihm auf die Nerven. »Nun warten Sie doch erst mal ab, was dabei herauskommt! Vielleicht ist Ihre Tochter nur in den Park hinausgegangen, um frische Luft zu schöpfen. Vielleicht hat sie sich heimlich mit einem Freund getroffen. Mit neunzehn Jahren ist das ein ganz natürlicher Vorgang, Monsieur Luison.«

Er wurde unterbrochen, und auch Luison kam nicht mehr dazu, etwas auf die scharfe Bemerkung Lasalles zu entgegnen. Vom Balkon her kam atemlos eine Afrikanerin.

»Monsieur, Monsieur«, rief sie erregt, während sie direkt auf Luison zukam. Die Augen des Franzosen wurden hart.

»Was ist?«, fragte er rau. Er hatte einen fürchterlichen Verdacht, als er die Schwarze vom Balkon kommen sah. Sein Blick ging in die dunkle Tiefe. Sollte ...

Die Augen der Afrikanerin sagten alles.

Auch die Umstehenden schienen bemerkt zu haben, was sich ereignet hatte.

Madame Luison musste zu einem Sessel gebracht werden. Ihr Mann rannte auf den Balkon hinaus. Lasalle wich nicht von seiner Seite. Unten auf dem dunklen Bürgersteig zeichnete sich deutlich etwas Helles ab, und die ersten Menschen versammelten sich vor dem Hotel.

»Nanette«, kam es wie ein Hauch über die schmalen, bleichen Lippen von Monsieur Luison. Er achtete nicht auf die Gäste, die auf den Balkon hinausdrängten. Er wandte sich um, schob die Männer und Frauen einfach zur Seite, rannte quer durch den festlich erleuchteten Saal, der ihm plötzlich wie eine Leichenhalle vorkam. Wo waren die Menschen, die hier eben noch fröhlich waren, getanzt und gescherzt? Der Saal war wie leergefegt.

Mit dem Lift kam Luison unten an. In Schweiß gebadet stürzte er hinaus auf die Straße und musste sich mühsam einen Weg durch die Menschen bahnen, die sich während der letzten Minuten vor dem Hotel versammelt hatten. Einige gingen bereits wieder davon, andere lachten leise auf, schüttelten den Kopf und entfernten sich wieder.

Afrikaner, Passanten, die durch die nächtliche Straße schlenderten, Hotelgäste, die irgendwie auf das Geschehen aufmerksam geworden waren. Ein Unglück sprach sich schnell herum. Aber – konnte man über ein Unglück lachen?

Luison merkte, wie ihm der Kragen zu eng wurde.

»Weg hier.« Er boxte sich förmlich durch die Umstehenden, die ihm den Weg zu seiner aus dem 17. Stock gestürzten Tochter versperrten. »So machen Sie doch Platz – schnell – gehen Sie auf die Seite!«

Von der anderen Straßenseite näherte sich ein Polizist.

Luison kam alles vor wie ein böser Traum, und er hoffte, bald daraus zu erwachen. Schon jetzt war die Anspannung unerträglich, und man sagte doch, dass der Träumende, sobald er vor eine Situation gestellt wurde, die sein Körper und sein Geist nicht mehr verkraften konnten – sofort aufwachen würde.

Dann stand er vor dem zerfetzten Kleid, das Nanette getragen hatte. Es war blutverschmiert. Luison schloss sekundenlang die zitternden Augenlider.

»Nanette?«, fragte er flüsternd, heiser, benommen, und seine Stimme klang eher wie ein Krächzen. Nur das blutverschmierte Kleid lag vor seinen Füßen. Eine leere Hülle. Keine Spur von der Toten ...

»Da hat sich jemand einen makabren Scherz erlaubt.« Die Stimme von Lasalle, dem reichen Goldminenbesitzer, klang wie aus weiter Ferne an sein Ohr.

»Reichlich makaber, Lasalle«, bemerkte Luison benommen. Er verstand die Welt nicht mehr.

»Scherz?«, meldete sich eine dritte Stimme.

Luison wandte langsam den Kopf. Wie aus dem Boden gewachsen stand ein elegant gekleideter Afrikaner vor ihm. Dunkle, glutvolle Augen. Ein Sportstyp. Ein intelligenter Mann. Dr. Solifou Keita.

»Es ist kein Scherz, Monsieur«, flüsterte Keita. Er sprach gerade so laut, dass Luison ihn verstehen konnte.

»Kein Scherz, Doktor?«

Solifou Keita schüttelte den krausen Kopf. »Ich fürchte, hier geht etwas vor, das ein grausiges Nachspiel haben wird.«

»Wie meinen Sie das?«

»Der Körper fehlt. Wir sehen es alle. Also wird er wiederkommen! Es gibt Dinge in Afrika, die die Weißen vor einem Jahrhundert noch nicht verstanden haben, Dinge, vor denen sie sich schon damals fürchteten und es auch heute noch tun.«

»Zombie?« Gegen seinen Willen sprach Luison diesen Begriff aus. Er zuckte zusammen, als ihm bewusst wurde, dass er laut über seine Lippen gekommen war.

Solifou erwiderte den Blick des Europäers.

»Ein Begriff, der in Afrika oft fällt und den doch die wenigsten verstehen«, sagte er mit klarer Stimme. »Vielleicht eine Art Zombie, der wiederkehrt. Wer weiß? Ich kann hier nur eine Vermutung aussprechen. Wer weiß schon, was hier wirklich vorgeht, Monsieur ...?«

Drei Sekunden lang sprach niemand ein Wort. »Sie sollten sich jetzt um Ihre Frau kümmern«, fuhr Dr. Solifou Keita dann fort. »Sie hat einen Blick vom Balkon heruntergeworfen. Man konnte sie nicht davon abhalten. Sie wurde ohnmächtig. Ich fürchte, sie wird einen Schock erleiden, wenn sie aufwacht. Ich habe ihr vorsorglich ein Beruhigungsmittel gespritzt. Es wäre vielleicht gut, wenn sie während der nächsten Stunden unter ärztlicher Aufsicht stünde.«

Luison nickte. Er kam sich mit einem Mal vor wie ein Roboter, der Befehle entgegennahm und dem jedes eigene Nachdenken abgenommen wurde.

»Ja, ja, ich werde dafür sorgen ...«

»Noch besser wäre es vielleicht, sie an einen Ort zu bringen – den Ihre Tochter nicht kennt, Monsieur.« Luison sah den afrikanischen Arzt an, als wäre er nicht ganz richtig im Kopf.

»Ich verstehe Sie nicht, Doktor ...«

»Ich sprach von der Wiederkehr Ihrer Tochter, denken Sie daran!« Keita zog den Franzosen auf die Seite. »Es ist kein Scherz. Aus meinem Mund mag es vielleicht recht seltsam klingen. Ich habe in Ihrem Land studiert. Ich kenne Europa. Aber ich kenne auch meine schwarze Heimat, Monsieur. Wenn Ihre Tochter zurückkommt, wird es zu dramatischen Vorfällen kommen! Sie kehrt als eine Fremde zurück, als eine Tote – die dennoch existiert. Eine Art Zombie, wenn Sie so wollen, und doch ganz anders. Sie ist ein lebender Leichnam, Monsieur! Für mich gibt es keinen Zweifel. Das, was heute Nacht hier geschah, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Ihre Familie – ausgerottet werden soll!«

1. Kapitel

In der Nähe von Epernay an der Marne stand die Villa der Familie Simonelle.

Der alte Besitzer war der letzte Nachfahre eines echten Marquis und konnte seinen Stammbaum bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen.

Vor vierhundert Jahren noch hatte sich hier – mitten in der riesigen Parkanlage, die bis an das Ufer der Marne heranreichte – ein kleines Schlösschen befunden, von dem jetzt nur noch das baufällige Haupthaus und ein Wirtschaftsgebäude standen, das als Schuppen diente, wo Geräte, ein Leiterwagen, ausgedientes Pferdegeschirr und ein altmodisches Vehikel untergebracht waren.

Die beiden Garagen, in denen zwei nagelneue Wagen standen, waren erst vor einigen Jahren errichtet worden. Schon aus Prestigegründen hielt der alte Simonelle – der den offiziellen Titel Marquis bewusst abgelegt hatte – einen englischen Rolls Royce. Der Sohn, Jean-Pierre, war versessen auf einen Rennwagen. Er fuhr einen Alfa Romeo mit einer Sondermaschine: 250 PS. Beide, Vater und Sohn, hatten eine Schwäche gemeinsam: Sie liebten Pferde. Und dass dieses Hobby ausgiebig genutzt wurde, darauf wiesen die Ställe hin, in denen insgesamt fünfzehn Boxen eingebaut waren, die die Vollblüter des Simonelle-Stalles aufnahmen. Außer den halbzerfallenen Gebäuden des ehemaligen Schlösschens und der im 17. Jahrhundert errichteten Prunkvilla, die noch heute vom einstigen Glanz der reichen Simonelles zeugte, gab es die hauseigene Kapelle. Auch die jetzige Familie liebte den Luxus und den Reichtum. Zahlreiche von ihm ausgeschöpfte Diamantvorkommen hatten Simonelle zu einem der reichsten Männer Frankreichs werden lassen.

In der Kapelle wurden die neugeborenen Simonelles getauft; dort wurden Hochzeiten geschlossen und Totenmessen gelesen. Gleich neben der Kapelle, durch einen gewölbeähnlichen verschlossenen Eingang versperrt, befand sich die Familiengruft.

In der Kapelle waren zur Totenfeier für die auf tragische Weise ums Leben gekommene Charlene Simonelle die engsten Familienmitglieder versammelt.

Der wuchtige Eichensarg war mit zahlreichen Messing- und Bronzeverschlägen versehen. Auf dem Deckel war in eine Platte das Familienwappen der Simonelles eingraviert: zwei gekreuzte Schwerter unter zwei gekreuzten Lilien.

Madame und Monsieur Simonelle und der letzte Sohn der Familie nahmen in der vordersten Bankreihe Platz.

Ein Meer von Kränzen und Blumengebinden umgab den Sarg, der links und rechts von jeweils fünf mannshohen, eisengeschmiedeten Kerzenständern flankiert wurde, auf denen armdicke Kerzen brannten.

Über dem einfachen Altar hing ein goldenes, künstlerisch wertvolles Kruzifix.

Hinter den Eltern und dem Bruder der Toten saßen in schwarzer Trauerkleidung die Verwandten.

Der Pfarrer hielt nur eine kurze Trauerrede. Nach Rücksprache mit Simonelle vermied er es, auf die genauen Umstände einzugehen, die zum Tod der hübschen Charlene geführt hatten. Er erwähnte nur »den Unfall in der Hauptstadt eines afrikanischen Landes, wo Monsieur Simonelle so oft geschäftlich zu tun hatte.«

Vier Träger kamen hinten aus der düsteren Kapelle und nahmen wortlos den schweren Sarg, um ihn in die angrenzende Gruft zu bringen. Dort sollte Charlene gleich den Gebeinen ihrer Ahnen beigesetzt werden.

Das totenblasse Gesicht der erst vierzigjährigen Madame Simonelle schimmerte hinter dem dichten schwarzen Schleier, den sie über dem Gesicht trug. Ein flehentlicher Blick traf den Gatten, der sich an ihrer Seite erhob.

Simonelle schluckte. Seine Frau brauchte nichts zu sagen. Er las in ihren Augen, was in diesen Sekunden in ihr vorging und worüber sie während der vergangenen drei Tage so oft gesprochen hatten.

»Es ist richtig, glaub' mir.« Seine Lippen bewegten sich kaum, als er sie ansprach, leise und gedämpft, dass niemand sonst es hören konnte. Seine Stimme war nur ein Hauch. »Der Anruf war ein Scherz! Charlene war tot, als sie hier in Europa eintraf, und sie ist tot, glaub' mir! Wir haben drei Tage lang Totenwache an ihrem Sarg gehalten! Es hat sich nichts ereignet. Dein Schmerz war zu groß. Du hast dich an einen Strohhalm geklammert, den es in Wirklichkeit gar nicht gab.«

Sie nickte kaum merklich. Er nahm sie beim Arm, und sie gingen hinter dem Sarg her, den die Träger zu der inzwischen geöffneten massiven Eisentür schleppten.

Kerzen brannten in den kleinen Nischen des rohen Gemäuers. Grob und massig wurden die Schatten des Sarges und der Menschen an die Gewölbedecke geworfen.

Die Träger überschritten gerade die Schwelle zur Gruft, als es geschah ...

Ein gellender und markerschütternder Schrei hallte durch das Gewölbe, dass die Menschen auf der Stelle erstarrten und den Atem anhielten, als würde eine eisige Hand aus der Dämmerung nach ihnen greifen und den Brustkorb zusammenpressen.

Die Träger ließen den Sarg fallen, als hätte ein elektrischer Schlag sie getroffen. Ein dumpfes Dröhnen hallte durch das Gewölbe, pflanzte sich fort, kehrte als Echo zurück und erfüllte die kleine Totenkapelle.

»Der Sarg!«, rief jemand, und die Worte waren so unwirklich, so unglaublich, dass Simonelle sich sträubte, sie wirklich gehört zu haben. »Charlene hat geschrien! Ihre Stimme kam aus dem Sarg!«

Man hätte eine Stecknadel fallen hören können, so ruhig war es.

Simonelle fasste sich als erster.

»Unsinn«, murmelte er. Er blickte sich um. Seine Augen schienen die erschrockenen Trauergäste durchbohren zu wollen. Er blickte zur Kapelle vor. Die Tür war spaltbreit geöffnet. Er schluckte. »Es hat sich jemand einen sehr makabren Scherz erlaubt.« Mit einer fahrigen Bewegung strich er sich über seine schweißnasse Stirn und ging dann gemessenen Schrittes zur Tür. »Ich hatte sie geschlossen! Ich weiß es genau!« Er warf einen Blick hinaus in den dämmrigen Park. Ein leichter Wind säuselte in den dichten Wipfeln der alten Bäume, und hinter dem Dickicht rauschte der Fluss. Der Ruf eines Vogels war schwach und fern zu hören. Ein Zweiter antwortete, noch weiter entfernt.

Rundum aber war alles still, dämmrig und verlassen ... Simonelle jedoch hätte in diesen Sekunden nicht genau zu sagen gewusst, woher der Schrei wirklich gekommen war. Von der Tür her oder aus dem Sarg ...

Er kehrte zu den Wartenden zurück.

»Öffnet den Sarg«, sagte in diesem Moment Madame Simonelle. Ihre Stimme klang ein wenig unsicher, obwohl sie sich bemühte, ihr Festigkeit zu geben.

»Aber Cherie«, hauchte Simonelle. Er starrte seine Frau an, als stünde statt ihrer ein Geist vor ihm.

»Ich will es genau wissen, Philipe«, antwortete sie. Es störte sie nicht, dass man sie anstarrte. Die Sargträger blickten sich ratlos an.

Der Pfarrer fuhr sich mit der Zunge über seine trockenen Lippen. Jedem merkte man an, dass keiner die Situation recht begriff und überhaupt mitbekam. Alles schien hier abzurollen wie ein Film auf der Leinwand.

»Ich bitte dich, Cherie.« Simonelle hob ratlos die Hände. »Ich kann dich verstehen. Du konntest vom ersten Augenblick an nicht glauben, dass sie wirklich tot war. Aber es ist nun mal so, Madeleine. Du musst dich damit abfinden! Auch der Tod gehört zu unserem Leben!«

Das Ganze war ihm peinlich. Es fiel ihm offensichtlich schwer, in diesem Augenblick die richtigen Worte zu finden.

»Öffnet den Sarg!« Madeleine blieb dabei. Es war ihr gleich, was die Umstehenden dachten. Der Sohn, Jean-Pierre, stützte die Mutter. Über seine blutleeren, zitternden Lippen kam kein Ton.

Zwei Minuten später war der Sarg mit einem rasch herbeigeholten Brecheisen geöffnet. Die angenagelten Bronzescharniere hingen klappernd an den Seiten herab. Als der Deckel dumpf auf den rohen Boden fiel, war Madame Simonelle die erste, die sich über den geöffneten Sarg beugte.

Bleich und leblos lag Charlene Simonelle darin. Sie hatte die schmalen Hände auf der Brust gefaltet. Die Augen und der Mund waren ein wenig geöffnet. Sie erweckte den Eindruck, als würde sie nur schlafen. Ihr Gesicht war ruhig und entspannt, und um ihre Lippen lag ein leichtes Lächeln. Langsam kamen die Umstehenden näher und riskierten ebenfalls einen Blick in den geöffneten Sarg.

»Charlene ist tot«, flüsterte Philipe Simonelle. »Das Ganze war ein Irrtum.«

»Irrtum, Philipe! Der Schrei kam aus dem Sarg!«

Philipe Simonelle erschrak über die hartnäckige Stimme seiner Gattin.

Madeleine Simonelle wandte sich an ihren Sohn Jean-Pierre. »Geh hinüber ins Haus«, sagte sie mit ruhiger Stimme. Sie sah sich nicht um, obwohl sie die Blicke der anderen beinahe körperlich spürte. Nichts war ihr peinlich. Sie ging von einer anderen Überlegung aus als Philipe.

»Ruf Dr. de Freille an, bitte! Er soll sofort kommen!«

Jean-Pierre nickte nur und verschwand. Seine Schritte hallten durch das Gewölbe. Dann klappte die Tür zur Kapelle.

Qualvolle Minuten vergingen. Niemand wagte es, eine Bemerkung zu machen. Man sah sich nur an und schwieg, und man war schließlich froh, als Jean-Pierre zurückkam.

»Er ist sofort da, Mutter«, sagte er leise. Er brachte es nicht fertig, laut zu sprechen. Die Umgebung, die Situation hinderte ihn automatisch daran.

Dr. de Freille ließ genau zehn Minuten auf sich warten. Er war der Hausarzt der Familie, ein hervorragender Mediziner, der bereits den Totenschein für Charlene Simonelle ausgestellt hatte.

De Freille brauchte nicht zu fragen, was sich ereignet hatte. Jean-Pierre Simonelle hatte ihn bereits am Telefon über den Vorfall unterrichtet.

»Ich möchte, dass Sie noch einmal eine Untersuchung vornehmen, Doktor«, sagte Madame Simonelle. Die Augen hinter dem schwarzen Schleier funkelten. »Ich fürchte – dass meine Tochter scheintot ist!«

Dr. de Freille schüttelte kaum merklich den Kopf. »Aber Madame«, sagte er leise.

»So etwas gibt es doch, nicht wahr?« Sie ließ ihn erst gar nicht dazu kommen, weiterzureden. Philipe Simonelle sah hilflos auf den Arzt.

»Ja, natürlich, Madame«, erwiderte de Freille. »Aber es kommt sehr selten vor, und meistens bemerkt man es rechtzeitig.«

»Das ist ein schwacher Trost, den Sie mir da geben. Bitte, untersuchen Sie Charlene noch einmal! Aber gründlich!«

Er tat es. Nichts in seiner Miene ließ erkennen, ob mit Widerwillen oder nicht. Dies hier war nicht nur peinlich für die ganze Gesellschaft, sondern der Vorfall war auch eine Blamage für die Familie Simonelle.

De Freille horchte die Herztöne ab und hielt der Toten einen Spiegel vor den Mund. Bedauernd schüttelte er den Kopf. »Charlene ist tot, Madame! Und keine Macht der Welt kann sie wieder lebendig machen!«

»Aber der Schrei, wir haben es gehört – wir haben es doch alle gehört«, schrie Madeleine plötzlich, und ihre Stimme hallte laut und schrecklich durch das Gewölbe und die dämmrige Kapelle. »Wir haben es doch alle gehört! Oder etwa nicht?«

Hilfeheischend sah sie sich um. Man wich vor ihr zurück wie vor einer Wahnsinnigen, die plötzlich gefährlich wurde. Madeleine Simonelle lachte plötzlich, und es hörte sich in dieser Umgebung so schaurig an, dass es Philipe Simonelle eiskalt über den Rücken lief.

»Oder bin ich etwa schon verrückt? Leide ich unter Halluzinationen?« Sie sah einen nach dem anderen an. Aber niemand antwortete ihr.

»Wir haben es gehört, Cherie, wir alle. Aber niemand ist sich offenbar sicher, ob der Schrei wirklich aus dem Sarg kam. Er kann auch von der Tür her gekommen sein.« Philipe Simonelle legte den Arm um die Schultern seiner Gattin. Sie schmiegte sich an ihn, und dann folgte der Zusammenbruch. Ein Schluchzen schüttelte ihren Körper.

Die Blicke des Arztes und Simonelles trafen sich.

»Ich werde mich um sie kümmern«, sagte Dr. de Freille. »Sie braucht dringend Ruhe. Das alles war zu viel für sie. Wir sollten sie hinüber ins Haus bringen. Ich werde ihr eine Spritze geben.«

»Sie kann die Wirklichkeit nicht mehr von der Wunschwelt unterscheiden, Doktor«, flüsterte Philipe Simonelle ihm zu. »Auch mir war es so, als ob der Schrei aus dem Sarg gekommen wäre. Aber dann habe ich die offenstehende Tür gesehen. Jemand war in der Nähe, jemand hat sich während der Totenmesse im Park versteckt gehalten. Mit uns wird ein schauriges, makabres Spiel getrieben, Doktor! Es fing mit der Reise meiner Tochter nach Afrika an, und es setzte sich fort mit der Überführung ihrer Leiche aus Conakry. Ich glaube, ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig, Doktor. Ich werde Sie in gewisse Dinge einweihen müssen ...«

Er gab den Trägern das Zeichen, den Sarg wieder zu verschließen.

Madeleine Simonelle bemerkte es. Sie riss sich los. »Nicht!«, rief sie. »Lasst den Deckel weg!« Ihre Stimme überschlug sich. »Wenn sie zu sich kommt – dann soll sie nicht wieder so schreien, ich ...«

Weiter kam sie nicht. Ein erneuter Weinkrampf packte sie, stärker als zuvor.

»Bitte, Philipe«, flehte sie mit tränenerstickter Stimme. »Bitte, lass den Sarg geöffnet! Lass ihn geöffnet in der Gruft stehen! Wir setzen Charlene ein anderes Mal bei. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen – aber schick jetzt alle weg, bitte, schick alle weg! Wir sehen nachher noch einmal nach Charlene, ja?«

Dr. de Freille gab Philipe ein stummes Zeichen.

»In Ordnung, Cherie«, hauchte Simonelle mit schwerer Stimme. »Ich lass' den Sarg nur in die Gruft tragen. Alles bleibt unverändert.«

»Danke«, antwortete Madeleine mit schwacher Stimme.

Während die Träger den schweren Sarg in die Gruft schleppten, in der zahlreiche geweihte Kerzen flackerten, bemühten Philipe und Jean-Pierre Simonelle sich um Madame Madeleine, die kaum noch fähig war, sich auf den Beinen zu halten. Sie brachten sie hinüber ins Haus.

Der Pfarrer bat die anwesenden Trauergäste, nach Hause zurückzukehren und den weiteren Lauf der Dinge abzuwarten. Am Hauseingang kam ihnen jedoch noch einmal Philipe Simonelle entgegen und entschuldigte sich mit knappen Worten für den Vorfall.

»Aber da war wirklich ein Schrei. Wir haben es alle gehört«, bekam er von dem Bruder seiner Gattin zu hören. »Die Träger waren so erschrocken, dass sie den Sarg fallen ließen. Aber eine Tote ...« Er setzte seine Ausführungen nicht fort.

»Eben. Eine Tote kann nicht mehr schreien. Ich fürchte, ich weiß bereits, wem wir diesen schaurigen Zwischenfall zu verdanken haben.«

»Du solltest die Polizei benachrichtigen«, bekam er von einer ältlichen Cousine zu hören.

»Ja, das werde ich wohl noch tun ...«

»Wie geht es Ihrer verehrten Frau Gemahlin?«, wollte der Pfarrer wissen, bevor auch er ging.

»Doktor de Freille hat ihr eine Beruhigungsspritze gegeben. Sie fühlt sich im Augenblick wohl. Ich glaube, dass sie diesen Schwächeanfall rasch überwunden haben wird. An sich hat meine Frau eine feste Konstitution ...«

Er kehrte in das Wohnhaus zurück. Sein Gesicht war ernst ...

Dr. de Freille war überzeugt davon, dass alles einen guten Verlauf nehmen würde. Er blieb knapp eine Stunde im Haus der Simonelles. Madame erholte sich zusehends. Sie war jetzt sehr ruhig. Das Mädchen brachte ihr eine heiße Suppe, und noch ehe de Freille ging, war Madeleine Simonelle nicht mehr im Bett zu halten.

»Ich bin doch keine alte Frau, Doktor«, sagte sie. Ihr bleiches Gesicht hatte ein wenig Farbe bekommen. »Ich verspreche Ihnen, vernünftig zu sein. Ich werde mich hier in den Lehnsessel setzen und in einer Zeitschrift blättern. Und wenn ich mich müde fühle, werde ich sehr früh zu Bett gehen. Meine Familie werde ich bitten, mich allein zu lassen. Ich muss über verschiedene Dinge nachdenken ...«

Mit keinem Wort mehr erwähnte sie den ungewöhnlichen Vorfall in der Kapelle. Auch ihr Mann und Doktor de Freille unterließen es wohlweislich, irgendetwas darüber zu sagen.

Madeleine Simonelle ließ sich eine Illustrierte bringen, setzte sich in den gemütlichen Sessel und deckte die Beine mit einer Wolldecke zu. Entspannt lehnte sie sich zurück.

»Wenn noch irgendetwas sein sollte, Cherie, dann lass es mich bitte wissen«, sagte Philipe Simonelle von der Tür her.

Sie nickte. »Ich möchte nur allein sein, das ist alles.«

Er wollte die Tür hinter sich zuziehen, als sie ihn zurückrief. »Da ist noch etwas, Philipe«, begann sie leise. Sie war sehr ruhig und gefasst. Sie machte ihm einen beinahe zu ruhigen Eindruck.

»Der Anrufer vor drei Tagen – er sagte doch auch etwas darüber, dass Charlene nur scheintot wäre, nicht wahr?«

»Du hast das falsch verstanden, Madeleine«, entgegnete er. »Ich wäre selbst beinahe darauf hereingefallen. Du weißt, dass wir Feinde in Guinea haben. Es gibt dort eine Gruppe, die es offensichtlich darauf anlegt, gewisse Europäer zu schädigen. Und ... aber darüber möchte ich jetzt nicht mehr sprechen, Liebling. Du sollst dich nicht wieder aufregen.«

Sie nickte. Ihre Augen waren dunkel und ernst. »Schon gut. Wir sprechen ein andermal darüber.« Er schloss die Tür hinter sich. Madeleine Simonelle hörte, wie er die knarrenden Treppen in den zweiten Stock hinaufging, in die große Bibliothek. Noch ein Stockwerk höher befanden sich die Zimmer für ihren Sohn Jean-Pierre und für ihre Tochter Charlene ... Der Gedanke an sie trieb ihr wieder die Tränen in die Augen. Aber sie erregte sich nicht mehr so stark wie in der Kapelle.

Achtlos blätterte sie in der Zeitschrift. Im Haus war es still. Draußen nahm die Dämmerung zu. Die alten knorrigen Bäume wirkten wie eine einzige, düstere Mauer, die das Anwesen umschlossen.

Durch das halbgeöffnete Fenster hörte sie das gleichmäßige Rauschen des Flusses.

Sie konnte keinen klaren Gedanken fassen. Immer wieder musste sie an Charlene denken.

Es war eigenartig. Warum weigerte sich Philipe, ihr genauen Einblick in den Inhalt des Telefongespräches zu geben? Wusste er mehr?

Und da war noch etwas, das ihr nicht aus dem Sinn ging und das niemand von den Trauergästen, weder von Jean-Pierre noch ihrem Mann, ja nicht einmal Dr. de Freille bemerkt hatte: Charlenes Augen waren offen gewesen, vorhin im Sarg.

Als man sie aber in den Sarg gelegt hatte – waren ihre Augen geschlossen ...

Zehn Minuten vergingen. Dann hielt sie es nicht mehr aus.

Madeleine Simonelle zog die Wolldecke von den Beinen herunter, schlang den Gürtel des eleganten Morgenmantels enger um die Hüften und verließ ihr Zimmer.

Das Mädchen hantierte noch in der Küche. Madeleine Simonelle ging auf sie zu.

»Claudine – falls mein Mann nach mir fragen sollte: Ich mache noch einen kleinen Spaziergang durch den Park. Der Abend ist herrlich. Die Luft und die Ruhe werden mir guttun.«

»Ja, Madame. Kann ich noch etwas für Sie tun?«

»Nein, danke. Im Moment nicht. Vielleicht, wenn ich zurückkomme.« Sie lächelte matt und verließ über den Seitenausgang, der auf die große Terrasse führte, die Villa.

Über dem Eingang brannte nur die einsame, schwache Lampe.

Dunkelheit umgab sie, als sie auf dem Weg zur Bank unter den drei dicht beisammen stehenden Eichen ging. Sie spielte einen Augenblick lang mit der Idee, sich hinzusetzen und ihren Gedanken nachzuhängen. Doch dann unterließ sie es. Sie warf einen Blick zum Haus zurück. Hinter den zugezogenen Vorhängen in den oberen Stockwerken brannte Licht. In der ersten Etage sah sie deutlich die Silhouette ihres Mannes mitten im Raum. Jetzt wandte er sich um, ging hinüber zu einem der wandhohen Regale und griff nach einem Buch ...

Madeleine Simonelle näherte sich auf dem Kiespfad der kleinen, düsteren Kapelle. Sie ging hinein und starrte mit brennenden Augen hinüber zu der noch offenstehenden Tür, die in die Familiengruft der Simonelles führte.

Ein tiefer Atemzug hob und senkte die Brust der blassen Französin.

Die Kerzen flackerten lautlos und warfen bizarre Schatten an die Wände und die Decke der Kapelle. Sie ging um das Podest herum, auf dem der Sarg gestanden hatte. Dann näherte sie sich dem gewölbeähnlichen Eingang zur Gruft. Auch hier brannten noch die Kerzen.

Es roch nach Wachs.

Madeleine ging in die Gruft und sah die gewaltigen Steingräber, unter deren schweren Platten die Vorfahren der Simonelles ihre ewige Ruhe gefunden hatten. Auf den Platten waren die Namen, Geburts- und Sterbedaten tief eingemeißelt.

Auch für Charlene war ein Steingrab vorbereitet. Die Abdeckplatte stand an der Wand. Ihr geöffneter Sarg befand sich genau zwischen zwei gewaltigen Säulen, die die Gruft stützten.

Auf steinernen, halbhohen Säulen standen flache Schalen, in denen Öllichter flackerten.

Madeleine Simonelle hatte nur Augen für den Sarg, in dem ihre Tochter lag. Sie wollte es noch einmal ganz genau wissen und sich orientieren, ob sie vorhin doch keiner Täuschung zum Opfer gefallen war. Unter der Wirkung der Droge, die Dr. de Freille ihr injiziert hatte, war sie noch immer verhältnismäßig ruhig und gelassen.

Sie beugte sich nach vorn. Da war ihr, als ob jemand hinter ihr stünde. Sie sah den Schatten neben sich auftauchen.

Blitzschnell wirbelte sie herum.

Ihre Augen weiteten sich. Sie konnte nicht an das glauben, was sie sah.

»Char ...«, sagte sie nur. Sie kam nicht mehr dazu, den Namen zu Ende zu sprechen. Der Schatten stürzte sich auf sie. Eine Bestie schien sich ihrer zu bemächtigen. Gierig griffen die Hände nach ihr. Mit vor Entsetzen geweiteten Augen starrte Madeleine Simonelle auf das, was ihre Tochter sein musste.

Ein Ungeheuer, eine Bestie! Das einstmals hübsche, ebenmäßige Gesicht der anziehenden Charlene war zur Fratze verzerrt. Es war das hässlichste, widerlichste und abstoßendste Gesicht, das sie jemals in ihrem Leben gesehen hatte.

Zorn und Abscheu, Wahnsinn und Mordgier flackerten im irren Blick dieser Augen. Die Mundwinkel waren verächtlich nach unten gezogen, die Haare hingen ins Gesicht.

Madeleine Simonelle war wie gelähmt, als die Schale mit dem brennenden Öl ihr mitten ins Gesicht geschleudert wurde. Ihre Haare und ihre Kleidung fingen Feuer.

Mit einem gurgelnden Aufschrei warf sie sich herum und schlug heftig nach den züngelnden Flammen, die über ihre Haut liefen.

Wahnsinnige Schmerzen breiteten sich auf ihrem Körper aus. Plötzlich kam der Sturz in die Tiefe: Charlene stieß Madeleine mit beiden Händen in das Steingrab!

In den gellenden Todesschrei der Verbrennenden, die dumpf und schwer unten aufschlug, mischte sich der markerschütternde, schrille Aufschrei der jungen Charlene Simonelle, deren Leichnam zum Leben erwacht war ...

Es war der gleiche Schrei, den er schon einmal gehört hatte. Wie von einer Tarantel gestochen stürzte Philipe Simonelle ans Fenster und riss es auf.

Er lauschte in die Nacht. Da war er noch einmal, ein Schrei aus der Kapelle, aus der Gruft ...

Wie von Sinnen stürzte Simonelle die Treppenstufen hinab. Er hörte, dass sein Sohn folgte.

»Vater! Was ist denn?! Vater!«

Es war eine Nacht, die beide nie mehr vergessen würden; es war jene Nacht, in der Philipe Simonelle zum ersten Mal anfing, an seinem Verstand zu zweifeln.

Er wusste nicht mehr, wann er nach Hause kam. War es Mitternacht, graute der Morgen schon?

Er warf keinen Blick auf die Uhr, und es interessierte ihn auch nicht. Er war wie ausgehöhlt.

Monsieur Gerard Luison bewohnte einen der modernen Bungalows an der Peripherie von Conakry. Viele Europäer lebten hier: Franzosen, Engländer und Deutsche. Auch Amerikaner. Die afrikanischen Bürger in dieser Straße waren zu zählen. Die Grundstücke waren teuer, und nur höhere Staatsbeamte, Rechtsanwälte, Ärzte und einige Fabrikanten konnten sich ein Haus hier in diesem Viertel leisten.

Luison machte sich nicht die Mühe, die Garage abzuschließen. Er musste an Nanettes Schicksal denken und an seine Gattin, die im Krankenhaus lag.

Als er vor der Eingangstür stand, wurde ihm bewusst, dass er mit den Autoschlüsseln versuchte, die Haustür zu öffnen.

Sofort nach seinem Eintritt rief er die Polizei an, die sich der mysteriösen Angelegenheit angenommen hatte. Von Nanette hatte man schließlich nur ein blutverschmiertes Kleid gefunden. Die Suche nach ihr war aufgenommen worden.

Von einem Beamten erfuhr er, dass man bisher noch nicht den geringsten Hinweis gefunden hatte. Sobald man etwas Neues erfuhr, würde er Bescheid erhalten. Schwer ließ Luison den Hörer auf die Gabel zurückfallen.

Er warf einen Blick hinaus auf die Terrasse, der sich ein ausgedehnter, gepflegter Garten anschloss.

Ihm wurde bewusst, dass bis zu diesem Augenblick noch keiner der zehn Diener und Dienerinnen, die es im Hause gab, aufgetaucht war. Einer hatte immer Dienst, um selbst zu nachtschlafender Zeit den heimkehrenden Herrschaften noch zur Hand zu gehen.

Gerard Luison löste den oberen Kragenknopf. Ihm wurde mit einem Mal heiß.

Er ging durch das ganze Haus und rief verschiedene Namen. Niemand meldete sich. Da lief er zum Seiteneingang, durch den die Angestellten das Haus betraten. Hinter der Tür folgte ein schmaler Durchlass, der zu dem flachen, unmittelbar hinter der Garage liegenden Gebäude führte, in dem die Hausangestellten wohnten.

Die Zimmer lagen in völliger Dunkelheit.

Zu seiner Überraschung fand Gerard Luison sämtliche Türen zu den ebenerdigen Zimmern nur angelehnt.

»Kono? Damany? Aly? Zambo?« Er rief die Namen, stürzte in die Zimmer und knipste das Licht an. Die Schlafstellen waren unberührt. Die Zimmer waren leer. Kein Diener war im Haus.

Luison fühlte, wie seine Hände zu zittern anfingen. Der Schweiß stand auf seiner Stirn.

»Es ist nicht wahr – es kann nicht wahr sein«, kam es über seine Lippen. »Sie schmieden ein Komplott gegen mich. Das alles passt zusammen. Sie wollen mich vernichten.«

Er rannte wie von Sinnen ins Haus zurück. Als er in dem geräumigen, achtzig Quadratmeter großen Wohnzimmer stand, fiel die Spannung von ihm ab wie eine zweite Haut. Er wusste plötzlich nicht mehr, was er eigentlich anfangen sollte. Er drehte sich ständig im Kreise. Es hatte keinen Sinn, jetzt die guineische Polizei anzurufen und ihr mitzuteilen, dass seine Dienerschaft ihm weggelaufen war. Das war etwas, was er allein bewältigen musste.

Benommen stieg er die Treppen zu den Schlafräumen hoch, ohne dass ihm das so recht bewusst wurde. Er sehnte den Tag herbei und hoffte, dass bald die Sonne schien.

Er fühlte sich matt, niedergeschlagen und todmüde, und doch war kaum damit zu rechnen, dass er jetzt, nach all den Vorfällen, die sich förmlich jagten, noch Ruhe fand.

Um in sein Schlafzimmer zu kommen, musste er an Nanettes Zimmer vorüber. Auch hier stand die Tür offen. Er warf einen Blick hinein und erstarrte. Mitten im Raum stand ein schwarzer, klobiger Sarg.

Eine volle Minute verging, ehe er sich entschloss, den Fuß über die Türschwelle zu setzen.

Das Teufelskarussell dreht sich weiter, schoss es ihm durch den Kopf. Ein Rädchen griff ins andere, ohne dass ihm klar wurde, was sich hier eigentlich abspielte.

Der Sarg mitten im Zimmer Nanettes war leer.

Luison versuchte vergebens, Licht anzuknipsen. Er musste sich mit der Helligkeit zufrieden geben, die von dem breiten Korridor draußen in das dämmrige Zimmer fiel.

Dem Sarg entströmte ein eigenartig süßlicher Duft.

Aus den Augenwinkeln heraus nahm Luison wahr, dass da noch etwas im Raum stand – in der linken hinteren Ecke.

Eine reglose Gestalt!

Er wollte sofort zurückweichen, doch da erklang die Stimme in dem dämmrigen Raum ...