Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

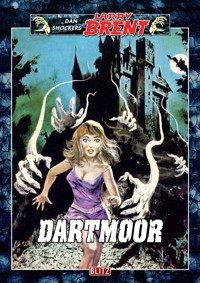

- Serie: Larry Brent Classic

- Sprache: Deutsch

Der Gehenkte von Dartmoor In der unterirdischen PSA-Zentrale in New York kommt eine Botschaft an, die den geheimnisvollen Leiter X-RAY-1 besonders trifft. Ihm wird der Tod von X-RAY-14 gemeldet. Der Agent war einer ungewöhnlichen Verbrechensserie auf der Spur. Die Fährte führt nach England, in die berüchtigte Moor-Region. Dort, so kommt heraus, tauchen seit einiger Zeit Galgen auf, an denen man Gehenkte sehen kann. Sobald die Polizei jedoch erscheint, sind die Leichen verschwunden. Larry Brent, alias X-RAY-3, der sich zufällig in London aufhält, wird beauftragt, dieser Sache und der Todesursache seines Kollegen X-RAY-14 nachzugehen. Er macht eine schauerliche Entdeckung. Bis zum letzten Schrei Ungewöhnliche Geräusche klingen durch die großen, stillen Räume der Burg. Als ein Schrei durch die dunklen Gemäuer hallt, steht Edith Rouflon auf, um nachzusehen woher der Ruf kommt. Sie nähert sich der schweren Holztür, die zum Rittersaal führt. Dahinter ist es stockfinster, und die junge Frau kommt nicht mehr dazu, den Lichtschalter zu betätigen. Wie glühender Stahl senkt sich das riesige Ritterschwert in ihren Leib. Die weiße Frau, im Volksmund nur die "Totenfrau" genannt, geht weiter in dem alten Gemäuer um.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 330

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DAN SHOCKERS LARRY BRENT

BAND 24

© 2014 by BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

Fachberatung: Robert Linder

Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati

Titelbildgestaltung: Mark Freier

All rights reserved

www.BLITZ-Verlag.de

978-3-95719-824-2

Dan Shockers Larry Brent Band 24

DARTMOOR

Mystery-Thriller

Der Gehenkte von Dartmoor

von

Dan Shocker

Prolog

Die Stimme war sachlich und ohne jedes Gefühl, auch wenn das, was sie mitzuteilen hatte, Regungen in einem Menschen hervorrief.

Aber die Stimme war nicht menschlich. Es war die eines Computers.

Er gehörte zu einer Spezialanfertigung, mit der speziell der geheimnisvolle Leiter der PSA, X-RAY-1, in Verbindung treten konnte und die ihm wichtige Neuigkeiten zu gegebener Zeit mitteilte.

»Agent X-RAY-14 ist tot ...«

Der väterlich wirkende Mann mit der dunklen Brille wurde ernst.

Seine Finger drückten rasch mehrere Tasten. Er forderte weitere Informationen aus dem Gedächtnis des Computers an.

Wie die Nachricht das Archiv der PSA erreicht hatte, war kein Geheimnis.

Jeder Agent trug einen besonders präparierten Ring, der dann automatisch Impulse zu senden begann, wenn die Körpertemperatur seines Trägers unter einen kritischen Punkt gesunken war, an dem das Leben zu Ende ging.

X-RAY-1 erfuhr, dass die letzte Nachricht von X-RAY-14 aus der englischen Grafschaft Devonshire stammte.

Mit der Todesnachricht wurde auf einen außergewöhnlichen Umstand aufmerksam gemacht.

Unter normalen Umständen vergingen mehrere Stunden, bis der Körper eines Toten erkaltete. Entsprechend wurden die Impulse, die der Ring über den PSA-Satelliten schickte, immer schwächer, bis sie schließlich nach Stunden vollends erloschen.

Im Fall von X-RAY-14 jedoch waren die Impulse in wenigen Minuten verstummt.

Gab es eine logische Erklärung für das rapide Absinken der Körpertemperatur?

Dr. Berendson, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der PSA, konnte darauf vielleicht eine Antwort geben.

X-RAY-1 nahm sofort Kontakt mit der Abteilung auf.

Während er die Verbindung wählte, drehten sich seine Gedanken wie ein Karussell.

X-RAY-1 stellte Überlegungen an, die den nun mit großer Wahrscheinlichkeit toten X-RAY-14 betrafen.

Vor zwei Wochen war dieser Mann von Chicago aus mit ihm in Verbindung getreten und hatte ihm angedeutet, dass er auf die Spur einer Reihe von Verbrechen gestoßen wäre, von denen er annehmen könnte, sie wären einmalig in der Geschichte der Kriminalgeschichte.

Die Spur führte nach England ...

Berendsons Stimme riss ihn aus dem Nachdenken.

X-RAY-1 teilte ihm die besonderen Umstände mit, und Berendson war der Meinung, dass es dafür nur eine einzige Erklärung gab.

»Innerhalb weniger Minuten, Sir, muss das gesamte Blut dem Körper von X-RAY-14 entzogen worden sein ... Ich stehe auch noch vor einem Rätsel, aber eine weitergehende Erklärung kann ich ohne Prüfung der genauen Umstände nicht geben.«

»Verstehe, Doc.«

Nachdenklich unterbrach er die Verbindung.

Zurzeit hielt sich ein weiterer Agent in England auf, genau genommen direkt in London: Larry Brent. Er musste die Spur dort aufnehmen, wo sich die von X-RAY-14 verlor.

1. Kapitel

Der grauhaarige Geistliche wandte sich mit einem Ausdruck des Schauderns zu dem jungen Kollegen an seiner Seite: »Sie werden es mir nicht verübeln, Vikar Merten, aber dieses endlose Moor hat für mich einfach etwas Unheimliches!«

Der junge Pfarrer, gesund, rotwangig und selbstbewusst, lachte: »Ich verstehe Sie gut, Superintendent; so geht es vielen, die zum ersten Mal unser Dartmoor sehen. Man nennt es ja nicht umsonst die britische Sahara. Eine grüne Sahara. Es bedeckt Hunderte von Quadratmeilen und ist über weite Strecken so einsam wie eine Wüste. Es gibt genug Leute, die sich darin verirrten und spurlos im Sumpf versanken. Niemand hat ihre Schreie gehört.«

Die beiden Geistlichen standen auf der Kuppe eines granitenen Hügels und schauten auf die wellige Moorlandschaft, die sich bis an den Horizont ausdehnte, nur da und dort von kahlen Felsgruppen und kleinen Gehölzen unterbrochen. Lange Wolkenketten zogen rasch über die erstarrte Gegend und warfen gespenstische Schatten.

Superintendent Burns aus Manchester wandte sich um und wies auf das bunte, freundliche Dörfchen mit seinem hohen Kirchturm, das auf der anderen Seite des Hügels lag.

»Ein seltsamer Gegensatz! Ihre hübsche Gemeinde Fennermoor, und nur wenige hundert Meter entfernt beginnt diese düstere Moorlandschaft!«

Vikar Merten nickte.

»Stimmt! Fennermoor liegt genau an der Grenze zwischen dem Kulturland und dem Dartmoor. Wenn Sie so wollen – zwischen dem Leben und der Verlassenheit. Aber Sehenswürdigkeiten gibt es in Fennermoor! Schauen Sie mal dort hinüber nach dem Felsenhügel, der etwas höher ist als der unsere. Was sehen Sie?«

»Ein hoher, windgebeugter Baum steht dort oben.«

»Richtig! Und davor?«

»Hm. Ich glaube, ich kann es erkennen – das ist ein Galgen! Oder irre ich mich?«

»Nein, Sie irren nicht. Ein Galgen! Niemand weiß, wie alt er ist. Und es gibt viele schaurig-schöne Legenden um ihn. Die Leute nennen den Hügel den Teufelspick. Ich glaube, in der Dunkelheit ist da noch keiner hinaufgegangen.«

»Und Sie, Vikar?«

»Ich war natürlich mehrmals oben, auch in der Dämmerung. Aber es zieht mich nicht sehr hin. Der Platz ist unheimlich. Man sieht von dort aus nur das Moor. Von meinem Dorf ist nichts zu sehen, außer dem oberen Teil des Kirchturms. Bei unserer englischen Neigung für das Alte und Schaurige wird der Galgen noch in tausend Jahren dort stehen, und man wird eines Tages nicht mehr wissen, wofür man ihn gebraucht hat. Hoffe ich wenigstens. Ich darf vorausgehen?«

Mrs. Holt, die siebzigjährige Haushälterin, hatte eine seltsame Anziehungskraft für Spukgeschichten. In Horne, der Bezirksstadt, die immerhin acht Meilen von Fennermoor entfernt lag, wusste die alte Dame stets als erste zu berichten, dass der gespenstische Leichenwagen wieder aufgetaucht war.

»Nanu? Was ist damit?«

»Eine alte Story, die offenbar wieder auflebt. Um Mitternacht soll ein schwarzer Totenwagen, von zwei Pferden gezogen und mit Särgen beladen, lautlos durch die Stadt fahren. Und wer ihm begegnet, muss sterben. Auf dem Bock sitzt der Tod.«

»Und Mrs. Holt glaubt daran?«

»Felsenfest. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass sie aus Princetown stammt.«

»Da ist doch das schreckliche Zuchthaus?«

»Ja, und Mrs. Holt wurde dort geboren, als Tochter eines Aufsehers. Später heiratete sie nach Fennermoor. Sie kannte ihren Vater eigentlich nur mit umgehängtem Gewehr.«

Der junge Vikar trat ans Fenster: »Es dämmert bereits. Jetzt gehen die Zuchthäusler in ihre Zellen. Und im Dartmoor erwachen die Gespenster ... Nanu, da kommt ja Waters gelaufen. Das ist mein Küster. Ein alter Mann. Warum hat er es denn so eilig? Offenbar kommt er aus der Kirche.«

Auch der Superintendent sah hinaus. Über die alte, steinerne Dorfbrücke näherte sich im Dauerlauf ein weißhaariger, untersetzter Mann dem Pfarrhaus. Keuchend sah er die Geistlichen am Fenster stehen und winkte ihnen mit beiden Armen zu. Sie hörten ihn rufen: »Mr. Merten, Mr. Merten!«

Der Vikar öffnete das Fenster.

»Was ist denn los, Waters?«

Stoßweise Atem holend, brachte der alte Mann mühsam hervor: »Kommen Sie ... kommen Sie ... sofort mit in ... die Kirche!«

»Warum denn?«

»Das müssen Sie ... selbst sehen. Kommen Sie doch! Aber halt, nehmen Sie Ihr Fernglas mit!«

»Gut, ich komme!«

Der Superintendent sah fragend den jungen Pfarrer an: »Was ist denn passiert?«

»Keine Ahnung! Ich kenne Waters sonst gar nicht so. Er hat immer Zeit. Aber ich hole mein Fernglas.«

Zwei Minuten später gingen die drei Männer mit hastigen Schritten über die Brücke zur Kirche. Sie traten ein. Tiefe Stille lag über dem dämmrigen Raum. Der Vikar sah den Küster an: »Und was jetzt?«

»Wir müssen in den Turm, Mr. Merten! Ins Glockenzimmer. Ich wollte gerade läuten, da sah ich es.«

»Was denn?«

»Das müssen Sie selbst sehen! Ich will nicht, dass die Leute sagen, der alte Waters hat Halluzinationen. Kommen Sie doch! Bevor es vielleicht weg ist!«

Sie hasteten die schmale Wendeltreppe zum Turm hinauf. Der junge Pfarrer war einige Schritte voraus. Er stieß die hölzerne Tür zum Glockenzimmer auf und sah sich in dem fast kahlen Raum um. Dann zuckte er mit den Achseln: »Alles in Ordnung, Waters.« »Ja, hier schon. Aber schauen Sie doch mal zum Fenster hinaus!«

Die beiden Geistlichen traten an die verstaubte Scheibe des elliptischen Fensters, das sich seit längerer Zeit nicht mehr öffnen ließ. Immerhin erkannte man, dass das Areal um Dartmoor groß und weit war.

Waters drängte sich heran. »Sie können von hier aus den sogenannten Teufelspick sehen! Schauen Sie mal scharf hin!«

Angestrengt blickte der Vikar durch die Scheibe. Dann griff er zum Fernglas, setzte es an seine Augen und starrte schweigend hindurch. Ohne ein Wort zu sagen, reichte er es dem Superintendenten. Dieser trat einen Schritt näher ans Fenster und schaute ebenfalls durch das Okular. Als er es absetzte, lag in seinen Augen ein Ausdruck der Bestürzung.

»Es sieht so aus, als wenn etwas am Galgen hängt.«

»Und was meinen Sie, was es ist?«

»Offen gestanden, es könnte ein Mensch sein.«

»Ich fürchte, es ist ein Mensch!«

»Er scheint sich zu drehen.«

»Das kann der Abendwind verursachen. Was meinen Sie, Waters?« Der alte Mann nickte mehrmals mit dem Kopf: »Also, wenn ich es sagen darf – so hängen Tote. Das ist ein Toter!«

Der Superintendent legte für einen Augenblick die Hand über die Augen: »Mein Gott, was für eine Idee, sich gerade dort das Leben zu nehmen.«

Der Vikar setzte das Glas ab, durch das er wieder zum Teufelspick hinübergespäht hatte: »Er hängt ganz einsam. Es ist sonst nichts zu sehen. Der alte Baum, der Galgen und der Mann. Wir müssen sofort hinüber!«

Hastig stimmte der grauhaarige Pfarrer zu: »Natürlich!«

Waters ergriff den Vikar am Arm: »Gehen Sie nicht allein! Ich komme mit. Und nehmen Sie auch Robertson mit!«

»Er meint den Dorfkonstabler. Wissen Sie, wo er jetzt steckt?«

»Um die Zeit ist er meistens zu Hause.«

»Gut, laufen Sie hin, Waters! Er soll sofort ins Pfarrhaus kommen. Wir nehmen meinen Wagen. Wir können bis zum Fuß des Teufelspick fahren.«

»Jawohl«, sagte Waters und hastete die Wendeltreppe hinunter. Die beiden Geistlichen folgten. Als Vikar Merten die Tür zum Glockenturm hinter sich schloss, hatte er das unbestimmte Gefühl, dass sie etwas falsch machten. Aber er hatte keine Zeit, sich darüber klarzuwerden, was es war.

Konstabler Robertson war ein großer, schwerer Mann mit einem dicken, rötlichen Schnurrbart. Waters fand ihn gerade dabei, als er einen Rapport für seinen Vorgesetzten schrieb, für Inspektor Hollister in Horne. Man merkte ihm an, dass ihm die Unterbrechung nur angenehm war.

»Was, einer hängt am Teufelspick?«, sagte er, griff hastig nach seiner Uniformjacke, schnallte um, stülpte sich den Helm auf den Kopf und ging mit weiten, aber gemessenen Schritten, gefolgt von Waters, zum Pfarrhaus, wo der Wagen bereits wartete: »Zur Stelle, Sir!«

»Steigen Sie hinten ein, Robertson. Das ist Superintendent Burns aus Manchester. Waters, kommen Sie mit nach vorn! Kann's losgehen?«

Der junge Vikar gab so rasch Gas, dass sein kleiner Austin einen Satz nach vorn machte und die Dorfstraße entlangjagte. An grünbewachsenen kleinen Häusern vorbei.

Drei Minuten später hatten sie Fennermoor hinter sich gelassen. Sie fuhren ein Stück auf einer staubigen Landstraße, die mit langen Windungen zwischen die flachen Hügelketten des Moores führte. Dann schlugen sie eine schmalere Straße nach rechts ein. So weit man blicken konnte, dehnte sich das braungrüne Moor, einem plötzlich erstarrten Meer gleichend. Der Weg wurde noch schmaler. Links und rechts stiegen Felswände empor. Kurz darauf hielt der Vikar.

»Hier ist der bequemste Weg auf den Teufelspick!«

Die vier Männer stiegen aus, und wie auf Befehl schauten sie gleichzeitig nach oben. Aber sie sahen nur Felsen und rasch darüber hinwegziehende Wolken. Robertson meinte: »Von hier aus ist der Galgen nicht zu sehen.« Dann steuerte er auf einen steinigen Pfad zu, der zwischen den Steinbrocken hinaufführte. Die anderen folgten ihm.

Sie mussten vorsichtig gehen, denn die Schatten der Felswände wurden immer dunkler. Die Sonne sank. Der Pfad führte in drei oder vier großen Kehren auf die Kuppe des Teufelspicks.

Schließlich waren sie oben. Robertson, der die Spitze gehalten hatte, blieb stehen und sagte: »Nichts zu sehen, Sir!«

Vielleicht zwanzig Meter von ihnen entfernt ragte das Gerüst schwarz in den Abendhimmel.

Der Galgen war leer.

Sie schwiegen betreten einige Augenblicke. Dann nahm Robertson seinen Helm ab, kratzte sich am Hinterkopf und setzte den Helm wieder auf. Er wandte sich an den Vikar: »Zweifellos, Sir, hier hängt keiner! Wie erklären Sie sich das?«

Der Vikar zuckte mit den Schultern. »Tut mir leid, Robertson, ich habe keine Erklärung dafür. Aber wir haben ihn alle drei deutlich gesehen. Sogar durchs Fernglas.«

»Vielleicht war es eine optische Täuschung, Sir?«

Erregt fuhr Waters den Konstabler an: »Sie können sich darauf verlassen – da hat einer dran gehangen!«

»Und wo ist er? Können Sie mir das sagen?«

Der Superintendent mischte sich ein. »Ich muss es leider bestätigen, Mr. Robertson, dass wir einen Menschen am Galgen haben hängen sehen. Es wäre mir sehr viel lieber, das können Sie mir glauben, wenn wir uns getäuscht hätten. Nur, wo ist er hingekommen?«

Robertson schien sich zu einem Entschluss durchgerungen zu haben, der zugleich seine Würde wahrte. Er sagte: »Ich könnte mir denken, dass sich jemand einen Scherz erlaubt und sich nur aus Jux aufgehängt hat. Inzwischen ist er wieder heruntergestiegen.«

Der Vikar schüttelte den Kopf: »Was sollte der Scherz für einen Sinn haben? Er wusste doch gar nicht, dass wir zufällig vom Turm der Kirche zum Teufelspick herübersahen.«

»Es gibt merkwürdige Käuze, Sir. Auf jeden Fall, wenn vor einer halben Stunde tatsächlich jemand am Galgen hing, müssen Spuren zu finden sein. Sie entschuldigen!«

Damit ging der Konstabler zu dem Galgen, besah ihn von allen Seiten, schüttelte den Kopf und begann dann aufmerksam den Boden zu untersuchen. Die anderen musterten ihn schweigend.

Plötzlich richtete sich der Konstabler auf und winkte.

»Kommen Sie bitte her! Aber vorsichtig! Hier ist tatsächlich eine Spur. Gleich neben dem Galgen. Sehen Sie sie?«

Robertson wies auf zwei Löcher, die im Abstand von vielleicht vierzig Zentimetern im Boden zu sehen waren.

»Und was soll das sein?«, fragte Bruns.

»Ganz einfach, hier stand eine Leiter. Die beiden Löcher sind zweifellos frisch. Zum Glück ist der Boden hier nicht felsig.«

Fröstelnd schlug der Superintendent den Kragen seines Mantels hoch. Er sagte: »Das legt einen furchtbaren Verdacht nahe, Konstabler.«

»Das will ich nicht sagen, Sir. Es kann immer noch ein Spaßvogel gewesen sein. Jedenfalls war es kein Selbstmörder. Die pflegen nachher nicht die Leiter fortzutragen. Ich möchte mich noch ein bisschen weiter umsehen.«

Es gab auf dieser flachen Kuppe nicht viele Verstecke. Immerhin war der alte, gebeugte Baum da. Hinter ihn trat Konstabler Robertson. Er bückte sich überrascht, gab einen halblauten Schrei von sich, und als er dann aufsah, war sein Gesicht sehr ernst geworden.

Das Herz des Vikars begann rascher zu schlagen. »Was ist? Haben Sie ihn gerufen?«

Robertson schüttelte den Kopf: »Nein! Aber hier ist eine Blutlache. Und die ist frisch, oder ich heiße nicht Robertson!«

Sie traten näher. Hinter dem Baum lag eine große, verwitterte Felsplatte. Auf dem Stein glänzte im Schein der untergehenden Sonne tiefrot ein ausgedehnter, feuchter Fleck, der an den Rändern der Platte mehrfach herabgelaufen war.

Robertson wiederholte: »Die ist frisch, verlassen Sie sich drauf! Das sehe ich! Keine Stunde alt!« Er begann sich wild nach allen Seiten umzusehen. Unwillkürlich rückten die drei anderen enger aneinander.

Aber alles blieb still, so dass sie nur ihren Atem hörten. Sie fuhren beinahe zusammen, als Robertson nach einer Pause sagte: »Ich glaube, es ist hier nichts mehr zu finden. Außerdem wird es rasch dunkel. Ich schlage vor, dass wir zurückfahren und ich sofort Inspektor Hollister in Horne Bericht erstatte. Alles Weitere wird sich finden. Was meinen Sie?«

Der Vikar nickte.

»Das scheint mir das Richtige zu sein. Im Augenblick können wir ja auch gar nichts anderes machen. In der Dunkelheit hier herumzuklettern, hätte keinen Sinn. Gehen wir!«

Sie traten den Rückweg an. Diesmal übernahm der Konstabler die Führung der kleinen Gruppe. Waters, der sich mehrmals ängstlich umblickte, bildete das Schlusslicht.

Sie gingen schweigend. Nur einmal sagte der Vikar: »Ich fürchte, wir haben einen entscheidenden Fehler gemacht, Superintendent.«

»Was meinen Sie?«

»Einer von uns hätte unbedingt im Glockenzimmer bleiben müssen, um den Teufelspick zu beobachten. Dann hätte man auch gesehen, was mit dem Mann am Galgen geschah.«

»Da haben Sie natürlich recht, Vikar«, meinte der Superintendent, »aber wir können es jetzt leider nicht mehr ändern.«

Sie waren unten angekommen. Plötzlich blieb Konstabler Robertson abrupt stehen. Er flüsterte: »Ich fürchte, Sir, wir haben noch einen zweiten Fehler gemacht. Wir hätten auch hier unten einen zurücklassen sollen. Sehen Sie nur, in Ihrem Wagen sitzt jemand!«

Die vier Männer starrten zu dem Auto, das am Straßenrand stand, so, wie sie es verlassen hatten. Nur hockte vorn neben dem Fahrersitz eine männliche Gestalt, vornübergebeugt.

Waters stotterte: »Wer ist denn das?« Dann begann er mit den Zähnen zu klappern.

Konstabler Robertson fasste sich ein Herz, ging mit einigen großen Schritten auf den Wagen zu, riss die Tür auf, die nur angelehnt war, und sagte überlaut: »Was machen Sie denn da drin?«

Die Gestalt fiel langsam seitlich aus dem Wagen auf den Rücken. Sie starrten in das grässliche, blauschwarze Gesicht eines Toten. Die weißen Augäpfel quollen aus ihren Höhlen, und um den Hals herum erkannten sie eine tiefe Furche.

Es war der Gehängte.

Plötzlich stieß der alte Waters einen markerschütternden Schrei aus. »Sehen Sie doch, man hat ihm eine Hand abgehackt!«

Larry Brent liebte die intimen chinesischen Restaurants in Soho. Hier hatte er immer das Gefühl, mitten in dem ungeheuren Menschenmeer, das sich London nennt, auf einer stillen Insel zu leben. Die einzige Verbindung zur Außenwelt war der befrackte Kellner, der schweigend hin- und herhuschte und die Fähigkeit besaß, die Wünsche seines Gastes bereits zu kennen, bevor sie dieser ausgesprochen hatte.

Larry Brent war nicht allein. An seinem Tisch in einer verborgenen Nische, umgeben von der Behaglichkeit eines matten Ampellichtes, das auf das blütenweiße Tischtuch, die silbernen Bestecke und das kostbare Porzellan fiel, saß Chiefinspektor Edward Higgins von Scotland Yard, sein vertrauter Kollege bei den Briten, dem die Existenz der PSA bekannt war. X-RAY-3 hatte bereits mehrfach mit Higgins zu tun gehabt, und er schätzte den unerhört erfahrenen Mann, der blitzschnell zu handeln verstand, in besonderem Maß.

Sein heutiges Zusammensein mit dem Chiefinspektor hatte keinen besonderen Anlass. Larry Brent hatte Higgins seit mehreren Wochen nicht gesehen, und das war Grund genug, ihn wieder einmal zu einem Gedankenaustausch einzuladen.

Die beiden Kriminalisten hatten vorzüglich gespeist, und Higgins war gerade dabei, seine Pfeife zu stopfen, als der Kellner lautlos an ihren Tisch trat, ein Telefon brachte und sich an den Chiefinspektor wandte: »Bitten vielmals um Verzeihung, Mr. Higgins?«

»Ja, so heiße ich.«

»Ein Gespräch für Sie, Sir!«

»Danke!«

Während der Kellner wie ein Schatten verschwand, griff Higgins nach dem Hörer. Er lauschte und sagte zweimal: »Ausgezeichnet!« Dann fügte er hinzu: »Ich fahre morgen selbst, Inspektor Pain soll sich bereithalten!« und legte nach kurzem Gruß auf. Er wandte sich an Larry Brent.

»Entschuldigen Sie, Larry, aber mein Büro musste mir die Neuigkeit sogleich mitteilen. Die Grafschaftspolizei von Devonshire ist endlich knieweich geworden und hat uns, Scotland Yard, den Fall übertragen.«

»Um was geht es denn, Edward?«, fragte Larry Brent.

»Sie kennen Princetown?«

»Das Zuchthaus von Dartmoor?«

»Ja, das meine ich. Obwohl es schon zu Zeiten Napoleons gebaut wurde – es diente damals als Lager für französische Kriegsgefangene – ist es in den vielen Jahren nur ganz wenigen Menschen gelungen, aus Princetown zu entkommen. Aber jetzt ...«

»Ja?«

»... hat sich das grundlegend geändert. In den letzten fünf Monaten sind nicht weniger als 19 Zuchthäusler entkommen, und zwar auf sehr geheimnisvolle Weise. Sie sind spurlos verschwunden! Man hat bis jetzt nicht einen einzigen wieder einfangen können. Vielleicht sind sie auf dem Kontinent untergetaucht, oder sie sitzen hier in Soho, in sicheren Verstecken, und lachen mich aus, wie ich in Ihrer Gesellschaft heißen Reiswein trinke.«

»Dabei gilt doch gerade Princetown praktisch als ausbruchssicher.«

»Sie entkommen auch nicht aus dem Zuchthaus. Das geschieht vielmehr regelmäßig bei Arbeiten im Steinbruch. Man hat die Wachen verdoppelt und verdreifacht. Vergeblich! Es fehlen immer wieder einige Häftlinge. Als hätten sie sich in Luft aufgelöst. Man steht in Princetown vor einem Rätsel.«

»Und wenn man die Arbeiten im Steinbruch einstellen würde?«

»Das sagen Sie so leichthin, Larry. Das wäre ein schwerer Verstoß gegen die britische Tradition! Vergessen Sie nicht, dass zum Beispiel unser New Scotland Yard so um 1910 herum am Themseufer aus schwarzen Granitsteinen gebaut wurde, die die Häftlinge aus dem Dartmoorer Steinbruch herausholten. Nein, so fix geht das bei uns nicht! Wunder genug, dass sich die Polizei von Devonshire jetzt doch dazu durchgerungen hat, Scotland Yard die ganze Sache zu übertragen.«

»Und Sie wollen, wenn ich Sie vorhin am Telefon recht verstanden habe, den Fall selbst übernehmen?«

»Ja, weil er nämlich eine ganz faule Sache ist. Die 19 Ausbrecher sind durchweg Schwerkriminelle, Mörder und Totschläger, Verbrecher, die in Freiheit tatsächlich eine ernste Gefahr für unsere Bürger bedeuten. Wir müssen das geheime Loch, das sich hier aufgetan hat, möglichst bald zustopfen, und wir müssen versuchen, herauszubekommen, wohin die Ausbrecher sich gewendet haben. Schade, dass man uns erst jetzt angeht ... Übrigens, Larry, sagen Sie, wollen Sie mitkommen?«

»Sie werden morgen fahren?«

»Ja, so gegen zehn. Unseren Standort werden wir in Horne aufschlagen, einer kleinen Bezirksstadt. Inspektor Pain fährt mit, Fahrer ist Sergeant Smith. Wir haben also in unserem Bentley bequem einen Platz für Sie frei. Sie lernen Englands berüchtigtes Zuchthaus kennen und unsere einsamste Landschaft, das Dartmoor. Ich würde Sie als einen Kollegen vom FBI ausgeben.«

»Eine verlockende Einladung. Aber ich kann nicht, Chiefinspektor. Ich habe gerade heute Morgen die Weisung von meiner Zentrale in New York bekommen, London auf keinen Fall zu verlassen. Irgendetwas ist da los.«

»Schade! Ich glaube, es wären für Sie ein paar interessante Tage im Dartmoor geworden ...«

Larry Brent erwachte, als das Signal in seinem Ring ertönte.

Er war sofort munter.

»Hier X-RAY-3«, meldete er sich.

»Hier X-RAY-1«, erklang die ruhige väterlich klingende Stimme aus den winzigen Lautsprechern, die in der erhabenen Weltkugel untergebracht waren.

»Wir haben bedauerlicherweise den Tod eines unserer Agenten zu beklagen. Es handelt sich um X-RAY-14, der offensichtlich unter mysteriösen Umständen starb. Die Impulse seines Ringes setzten bereits innerhalb weniger Minuten aus, statt in Stunden. Seine letzten kurzen Meldungen kamen aus Devonshire; wir haben nun erfahren, dass vorgestern Abend, nach der dortigen Zeitrechnung, zwei Geistliche einen unbekannten Toten fanden, der erhängt worden war und dem man die linke Hand abgeschlagen hat. Das könnte die eben von mir erwähnten mysteriösen Umstände erklären, nämlich eine rasche Abkühlung der Hand durch rapiden und vollständigen Blutverlust.«

»Ich verstehe.«

»Fahren Sie morgen nach Devonshire und stellen Sie fest, ob es sich um X-RAY-14 handelt! Falls ja, finden Sie seinen Mörder! Sie haben alle unsere Unterstützung! Alle ...«

»Wo hat man die Leiche gefunden?«

»Bei einem Dorf mit dem Namen Fennermoor, in der Nähe der kleinen Stadt Horne. Einer der beiden Geistlichen, ein Mr. Merten, ist dort Vikar.«

»Und die abgeschlagene Hand?«

»Nach unseren Informationen hat man sie nicht gefunden. Sie wissen, was das bedeutet. An dieser Hand befindet sich der Ring.«

»Meinen Sie, ob es vielleicht um den Ring gegangen ist?«

»Ich glaube nicht, X-RAY-3. Ich kann mir, offen gestanden, überhaupt nicht erklären, warum man einem Gehängten die Hand abschlägt.«

»Ist Ihnen bekannt, Sir, warum sich X-RAY-14 in Devonshire aufhielt?«

Larry Brent hörte einen Seufzer. Dann sagte X-RAY-1: »Hier berühren Sie einen wunden Punkt. Ich weiß es nämlich nicht. Er erwähnte nur, dass er sich auf der Spur ungewöhnlicher und abscheulicher Verbrechen befände. Diese Spur hatte er zwar in Chicago entdeckt, aber sie führte ihn nach Devonshire.«

»Ich werde mich morgen aus Fennermoor oder Horne melden.«

»Okay, und seien Sie vorsichtig! Wir haben noch keine Ahnung, mit wem wir es zu tun haben. Aber der Tod von X-RAY-14 ist wohl eine schreckliche Warnung.«

»Sie können sich auf mich verlassen, Sir!«

Zwei Minuten später klingelte das Telefon am Bett von Chiefinspektor Higgins.

»Hallo, hier spricht Larry Brent. Tut mir leid, dass ich Sie stören muss. Ich wollte Sie nur etwas fragen – haben Sie eine Ahnung, wo Fennermoor liegt?«

»Nein, was ist das für ein Nest?«

»Es liegt in der Nähe von Horne. Sie erwähnten die Stadt gestern Abend.« »Stimmt! Da fahre ich morgen hin.« »Gilt Ihre Einladung noch?« »Ah! Aber natürlich, Larry! Kommen Sie mit?« »Ja, aber bitte mit meinem eigenen Wagen.« »Selbstverständlich. Vorausgesetzt, dass Sie es nicht auf ein Wettrennen mit unserem Polizeiwagen abgesehen haben. Schon gar nicht im Dartmoor. Sonst ersaufen wir alle im Sumpf.«

»Keine Angst, Edward! Haben Sie übrigens etwas von einem unbekannten Mann gehört, den man in dieser Gegend erhängt und mit abgehauener Hand aufgefunden hat?«

»Nur das, was gestern kurz in der Zeitung stand. Die dortige Polizei hüllte sich offenbar sehr in Schweigen. Interessiert Sie dieser Mann?«

»Offen gestanden, das weiß ich noch nicht.«

»Verstehe! Also – Abfahrt Punkt zehn von Scotland Yard.«

»Ich bin da! Gute Nacht, Edward!«

»Gute Nacht, Larry!«

Farmer Edgar Brown hatte seine Schwester besucht. Deren Mann, ein Torfarbeiter, war gestorben. Ganz rasch, an einer Lungenentzündung, die sich der magere Mann bei der Arbeit in Regen und Nebel geholt hatte. Brown hatte mit seiner Schwester die Einzelheiten der Beerdigung besprochen und war nun auf dem Rückweg durch das Moor. In einer knappen Stunde wollte er in Fennermoor sein.

Sein sonst so lammfrommes Pferd Jenny hatte vor einem großen Nachtvogel gescheut, der mit schrillem Schrei knapp vor ihr aufgeflogen war. Sie war ein Stück galoppiert und hatte den Wagen gegen einen Baum geschleudert, so dass die Laterne zersplittert war.

Brown war zunächst im Dunkeln weitergefahren. Er hatte sich auf Jennys Instinkt verlassen, die schon den Weg nach Hause finden würde.

Doch in der Finsternis war Jenny auf einen Seitenweg geraten, und Brown war inzwischen klar, dass das Pferd ihn genau in jene Richtung brachte, in die er auf keinen Fall wollte, nämlich in die Gegend eines offenen, heimtückischen Sumpfes, den die Leute scherzhaft-makaber Whirlpool nannten. Sie wussten schon, warum sie um diese Stelle einen großen Bogen machten. Wer dort hineingeriet, war mit Pferd und Wagen hoffnungslos verloren.

Brown hielt das Pferd an und stieg vom Sitz. Es war jetzt so finster, dass er die sprichwörtliche Hand vor Augen nicht mehr sah.

Er hielt das Pferd am Zügel, streichelte es sanft und sprach leise auf Jenny ein. Er musste sie beruhigen, da er merkte, dass ihre Beine zitterten. Spürte sie die nahe Gefahr?

Aus der tiefen Dunkelheit drang ein sattes Schmatzen. Es war der Sumpf. Brown konnte nur wenige Schritte davon entfernt sein. Er wusste, dass der Sumpf lebte, dass er solche Töne von sich gab. Seine schlammige, ruhige Oberfläche war trügerisch.

»Ich muss hier stehenbleiben. Ich muss warten, bis es dämmrig wird«, sagte Brown halblaut zu sich selbst. Sicher verstand ihn auch Jenny.

Er zündete sich die Pfeife an. Im Schein der kleinen Flamme sah er vor sich eine graugrüne Fläche, aus der ein toter Baumstumpf ragte. Er warf das Streichholz zu Boden.

Plötzlich huschte ein bläulicher Schein auf, kaum einen Meter von seinen Stiefeln entfernt. Er wurde zu einem zitternden, handgroßen Licht, zu einer Flamme. Ein Stück weiter erschien eine zweite bläuliche Flamme, eine dritte, eine vierte, und dort drüben noch mehr dieser gespenstischen Lichter, die über dem Boden zu schweben schienen.

Zum ersten Mal sah der Farmer etwas, wovon er bisher nur gehört oder gelesen hatte – Irrlichter! Ganz nahe vor sich! Wo kamen sie her? Wie entstanden sie? Das Pferd neben ihm wurde unruhig. Brown fasste die Zügel fester: »Nur ruhig, Jenny, nur ruhig!«

Die Flämmchen brannten nur kurze Zeit. Dann erloschen sie so rasch, wie sie gekommen waren, eines nach dem anderen. Irrlichter! Das musste er den Leuten im Dorf erzählen. Farmer Brown ahnte nicht, was noch aus den Irrlichtern werden würde.

Zwei Stunden vergingen. Träge wie flüssiges Blei. Was war nur mit Jenny? Das Pferd wurde die Angst nicht los, und Brown spürte, wie von Zeit zu Zeit ein Zittern die Flanken des Tieres überlief und seine Nüstern voll Schaum waren. Warum nur? Er war doch dabei.

Endlich wurde der schwarze Himmel fahl. Die Finsternis um ihn begann sich zu lichten. Der Morgen dämmerte. Nach und nach vermochte er die Dinge vor sich wie hinter einem grauen Schleier zu erkennen. Nebel stieg aus dem Sumpf. Er sah den Baumstumpf vor sich und die graubraune Decke aus Pflanzen und Schlamm, umgeben von Gehölz und kahlen Bäumen.

Er hatte tatsächlich nur wenige Schritte vor dem Whirlpool gestanden. Ihn fröstelte.

»Wir haben es geschafft, Jenny!«, sagte er und begann, Jenny am Halfter haltend, den leichten Wagen vorsichtig nach rückwärts zu bugsieren. Dort drüben sah er eine Stelle, die breit genug war, um den Wagen zu wenden.

Warum fürchtete sich das Pferd immer noch? Es war geradezu steif vor Angst. Er verstand es nicht. »Komm, komm!«, redete er ihm zu, »bist doch ein braves Tier, und du willst doch in den Stall!«

Schließlich hatte er es soweit. Er wendete. Aufatmend bestieg Brown den Bock und griff in die Zügel. Bevor er abfuhr, warf er noch einen Blick zurück zum Sumpf.

Ein wilder Schrei entrang sich seiner Brust. Kaum zehn Meter von der Stelle entfernt, an der er stundenlang gestanden hatte, ragten einige kurze, knorpelige Bäume aus dem Bodennebel. An ihnen lehnten aufrecht drei Männer. Ihre Gesichter waren wachsbleich; ihre Augen blickten unbeweglich geradeaus.

Die drei Männer waren tot!

Brown schlug mit den Zügeln, dass Jenny aufwieherte, entsetzt einen Sprung nach vorn machte und auf dem schmalen Weg davonraste.

Bevor Farmer Brown seinen Hof in Fennermoor erreichte, stand sein Entschluss fest. Er würde von der einsamen Nacht am Rand des Whirlpools und von den Irrlichtern erzählen. Aber nie würde er ein Wort über die drei toten Männer verlieren. Man würde es ihm nicht glauben, sondern tuscheln, dass in dieser Nacht offensichtlich sein Verstand Schaden genommen hatte.

2. Kapitel

Sie parkten den Lotus und den schweren Bentley vor dem Hotel Victoria und nahmen dort Quartier. Anschließend begaben sich Larry Brent und Higgins unverzüglich zur Grafschaftspolizei, zu Inspektor Hollister.

Der wohlbeleibte, quicklebendige Mann mit den leicht hervorquellenden, hellblauen Froschaugen wusste natürlich von der Ankunft der Kollegen vom Yard. Was Larry Brent wollte, setzte Chiefinspektor Higgins ihm rasch auseinander.

»Mr. Brent ist Amerikaner, müssen Sie wissen, Inspektor, mit, na, sagen wir mal, sehr guten Beziehungen zum FBI. Er glaubt, aufgrund eines Fotos in einer Zeitung jenen Mann identifizieren zu können, den man auf dem sogenannten Teufelspick gefunden hat.«

»Aha!«, machte Inspektor Hollister und musterte Larry Brent interessiert. »Eine ganz schreckliche Sache! Das Tagesgespräch in Devonshire, wie Sie sich denken können, Sir. Die Leiche befindet sich, da wir ja kein eigenes gerichtsmedizinisches Institut haben, im hiesigen Krankenhaus. Ich rufe dort an, und wir könnten sofort hinfahren, wenn es Ihnen recht ist.«

»Darum möchten wir Sie bitten, Inspektor«, antwortete Higgins.

Fünfzehn Minuten später führte sie ein junger Arzt in den Keller des Hospitals vor die Bahre des Mannes vom Teufelspick. Mit unbewegtem Gesicht ließ Larry Brent seinen Blick über das Antlitz des Erhängten, über seinen Körper und seinen verstümmelten linken Arm gleiten. Dann nickte er kurz.

Der junge Arzt zog das Leintuch wieder über den toten Mann. Larry Brent starrte nachdenklich auf den weißen, kalten Fliesenboden. Schließlich räusperte sich der Chiefinspektor: »Was meinen Sie, Larry, kennen Sie ihn?«

»Ja, ich kenne ihn. Er ist Amerikaner. Er heißt, wenn ich mich recht erinnere, Svenson, Archie Svenson.«

»Sind Sie Ihrer Sache sicher?«

»Durchaus! Ja, es ist Svenson.«

Inspektor Hollister atmete auf. »Niemand hier kannte den Toten, und er hatte keine Ausweise bei sich. Wir befürchteten bereits die größten Schwierigkeiten. Was hatte Svenson für einen Beruf?«

»Meines Wissens war er Lehrer. An einem College in New York. Botanik, wenn ich mich recht erinnere.«

»Das wäre auch eine Erklärung für seinen Aufenthalt im Dartmoor, Studienurlaub oder so etwas Ähnliches«, mutmaßte Inspektor Hollister.

Chiefinspektor Higgins nickte. »Das wäre denkbar. Umso unerklärlicher wird aber das schreckliche Ende des Mannes. Oder haben Sie eine Erklärung dafür, Inspektor?«

»Ich bedaure, Sir, wir stehen vor einem Rätsel.«

»Wie ist der Obduktionsbefund, Doktor?«, fragte Larry Brent.

Der junge Stationsarzt warf einen Blick in eine Mappe, die er trug. Er sagte: »Ich gebe Ihnen nachher eine Abschrift. Jedenfalls war der Tote ein kerngesunder Mann. Gut durchtrainiert, hat offenbar viel Sport getrieben. Zwei Schussverletzungen.«

»Ach!« Der Chiefinspektor sah interessiert auf.

»Beide sind aber zweifelsfrei alt und stammen möglicherweise aus dem Krieg. Was die Todesursache angeht, so liegt ebenso zweifelsfrei Tod durch Erhängen vor. Bruch des dritten und vierten Halswirbels. Wir glauben annehmen zu können, dass Svenson in bewusstlosem Zustand gehenkt wurde.«

Larry Brent horchte auf. »Was meinen Sie damit, Doktor?«

»Er ist möglicherweise vorher betäubt worden. Wir fanden Spuren eines sehr starken Betäubungsmittels in seinem Blut und eine frische Einstichstelle am rechten Unterarm.« Der Arzt hob das Leintuch ein wenig: »Sehen Sie, hier!«

Larry Brent fragte zögernd: »Und die linke Hand?«

»Sie muss mit einem scharfen Beil abgehackt worden sein, von einem ungewöhnlich kräftigen Mann. Man sieht nur Spuren eines einzigen Schlages.«

»Meinen Sie, dass Svenson schon tot war, als das geschah?«

Der Inspektor mischte sich ein.

»Dazu möchte ich etwas sagen. Der Mann war sicher schon tot, und zwar aus folgendem Grund: Man fand in der unmittelbaren Nähe des Galgens, auf einer Steinplatte, eine frische Blutlache. Man fand aber keine Blutspuren am Galgen. Das lässt also den Schluss zu, dass man den Toten abgehängt und ihm erst dann die Hand abgehackt hat.«

Chiefinspektor Higgins nickte.

»Das leuchtet ein. Nach den Berichten muss das alles in der kurzen Zeit geschehen sein, in der die beiden Geistlichen mit dem Dorfkonstabler zum Teufelspick unterwegs waren. Und auf welchem Weg schafften sie dann den Toten in das Auto des Vikars?«

Inspektor Hollister zuckte mit den Achseln. »Tut mir leid, Sir, wir haben noch keine Erklärung dafür gefunden.«

»Weiß man übrigens«, fragte Larry Brent, »wo sich Svenson hier aufgehalten hat?«

»Nein. Wir haben alle Hotels und Gasthäuser in Horne und Umgebung befragt, aber nirgendwo wird ein Gast vermisst.«

»Es ist anzunehmen, dass Svenson wie viele Amerikaner ein Auto hatte. Weiß man etwas über dessen Verbleib?«

»Noch nichts. Wenn nicht Sie, Mr. Brent, zusammen mit Chiefinspektor Higgins jetzt hierhergekommen wären, würden wir noch vollständig im Dunkeln tappen«, sagte der Inspektor. »Es ist das schrecklichste und geheimnisvollste Verbrechen seit Menschengedenken in dieser Gegend.«

Während sich Larry zum Gehen wandte, sagte er, tief in Gedanken versunken: »Ich fürchte, Inspektor Hollister, es könnte erst der Beginn noch schrecklicherer Geschehnisse sein. Gerade weil es so gar keinen Sinn zu haben scheint.«

Eine Stunde später wussten Larry Brent und der Chiefinspektor, wo sich Svenson bis zu seiner Ermordung aufgehalten hatte.

Inspektor Hollister rief sie an: »Es ist eine Vermisstenanzeige eingegangen. Sie trifft auf Svenson zu. Er hat nicht im Hotel gewohnt, sondern privat. Bei einer älteren, offenbar etwas schrulligen Frau in einem Nachbarort, etwa fünf Meilen von hier. Sie hat bei der dortigen Countypolizei die Anzeige erstattet. Verdammt spät, finde ich. Aber was soll man da machen? Leider bin ich im Augenblick unabkömmlich. Aber vielleicht fahren Sie hin.«

»Natürlich, Inspektor!«

»Die Frau heißt Myers, ist alleinstehend und wohnt in Smithville, Sand Street 17. Merkwürdigerweise hat sich Svenson dort als Mr. Grey ausgegeben. Und er hatte tatsächlich ein Auto. Wir haben die Garage eruiert, wo er den Wagen unterstellte, auch als Mr. Grey. Aber er ist nicht mehr mit dem Wagen zurückgekommen. Es ist ein Studebaker, Typ und Wagennummer haben wir; die Fahndung läuft.«

»Vielen Dank, Inspektor!«

Es dämmerte bereits, als Larry Brent mit Chiefinspektor Higgins vor dem kleinen Häuschen in der schmalen Sand Street hielt. Mrs. Myers war eine hagere Frau mit einer scharfen Hakennase. Sie beäugte die Besucher zunächst misstrauisch, wurde aber lebhaft, als sie erfuhr, dass ein leibhaftiger Chiefinspektor von Scotland Yard vor ihr stand.

Sie hatte nicht viel zu erzählen. Sie vermietete Zimmer und pflegte das durch ein entsprechendes Schild am Fenster anzuzeigen. Vor fünf Tagen war dieser Mr. Grey bei ihr erschienen und hatte für vier Wochen die Miete bezahlt. An den beiden ersten Tagen sei er kaum dagewesen, am dritten sei er gegen neun Uhr morgens mit seinem dunkelblauen Wagen fortgefahren, und seitdem habe sie ihn nicht mehr gesehen. Ein solider, freundlicher Mann. Es sei ihr nichts Besonderes an ihm aufgefallen.

»Wollen Sie sein Zimmer sehen? Seine Sachen sind noch alle da. Im oberen Stock.«

Es war ein Raum mit zwei Fenstern und niedriger Decke. Auf dem weißen Kleiderschrank lag ein Koffer. Larry Brent erkannte auf den ersten Blick, dass es einer jener Koffer war, mit denen die PSA-Agenten reisten und der durch eine Spezialsperre nur von Eingeweihten geöffnet werden konnte. Er wandte sich an Mrs. Myers: »Entschuldigen Sie, Madame, wir haben eine längere Fahrt hinter uns. Würden Sie uns freundlicherweise mit einer Tasse Tee erfreuen und zugleich unser Gast sein?«

»Aber, ich bitte Sie, gern, mit dem größten Vergnügen!«

Wie elektrisiert eilte Mrs. Myers zur Tür und die Treppe hinunter. Larry Brent trat an den Schrank, fasste nach dem Koffer, legte ihn aufs Bett und öffnete ihn. Higgins sah ihm neugierig zu.

Der Koffer war fast leer. Ein Paar Schuhe, etwas Wäsche, ein Regenmantel.

Larry Brent wusste, wo sich das Geheimfach befand. Er öffnete es und griff hinein. Er spürte etwas Längliches. Es war ein Futteral aus dunklem Leder. An der Seite hatte es einen Reißverschluss.

Larry Brent schob ihn auf. Dann trat er unwillkürlich einen Schritt zurück und starrte auf den Inhalt des Futterals.

Vor ihnen auf dem Bett lag eine menschliche Hand! Dunkelbraun, faltig, mumienhaft. Die dürren, langen Finger waren bis auf die Knochen abgemagert.

»Mein Gott«, flüsterte Chiefinspektor Higgins, »ist das vielleicht seine Hand?«

»Nein.« Larry Brent schüttelte den Kopf. »Sie sehen doch, es ist eine rechte Hand!«

Am Abend trafen Larry Brent und der Chiefinspektor wieder im Hotel Victoria in Horne ein. Nach dem recht schweigsamen Abendessen meinte Larry Brent: »Ist es Ihnen recht, Edward, wenn wir noch ein wenig durch die Stadt gehen? Merkwürdig, es ist so schwül geworden.«

»Okay. Ich verspreche mir aber keine nächtlichen Sensationen in diesem Nest.«

Sie traten hinaus auf die Straße. Sie führte auf einem mit Bäumen bestandenen Platz, an dem das Rathaus und eine Kirche lagen. Langsam gingen sie an den erleuchteten Schaufenstern der Geschäfte vorbei, die bereits geschlossen hatten.

Bei einem Bankgebäude blieb Larry Brent stehen.

»Das ist eine Filiale der Midlandbank. Da wird man morgen sicher einen Safe mieten können.«

»Um die Hand zu deponieren, nehme ich an. Sie ist Ihnen in Ihrem Koffer nicht sicher genug?«